भारतीय अर्थव्यवस्था

केंद्रीय बजट 2025-26

प्रिलिम्स के लिये:संसद, मखाना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मेड इन इंडिया, SMR, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम, उड़ान योजना, आयकर, लिथियम-आयन बैटरी, UPI, ई-श्रम पोर्टल, PM जन आरोग्य योजना, NaBFID, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता, संशोधित MSME वर्गीकरण, शहरी चुनौती निधि। मेन्स के लिये:संसाधन आवंटन, आर्थिक योजना, राजकोषीय स्थिरता, कल्याणकारी योजनाएँ और राष्ट्रीय विकास के लिये केंद्रीय बजट का महत्त्व। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजनों- कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया है।

- ‘सबका विकास’ लक्ष्य के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है।

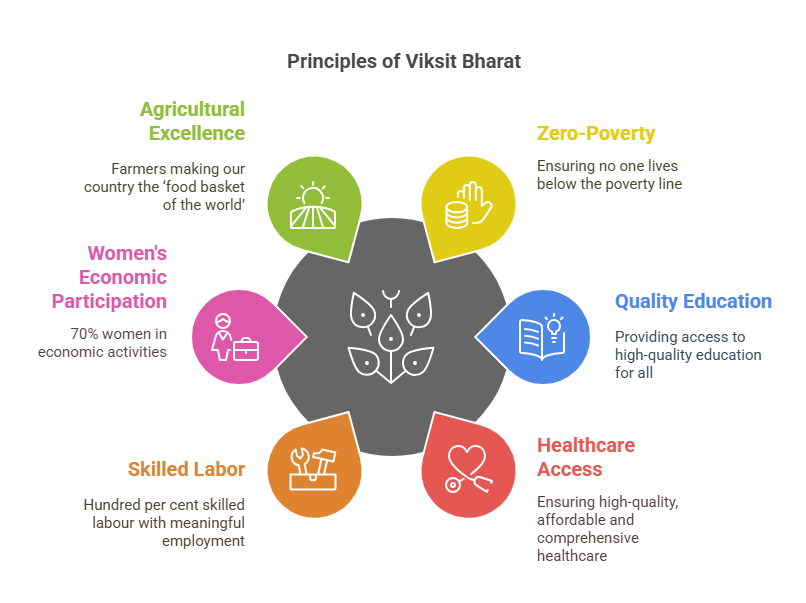

- बजट की थीम के अनुरूप, वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है।

- बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन कौन से हैं?

- पहला ईंजनः कृषि

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 ज़िलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।

- कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिये राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण’ कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।

- दलहनों में आत्मनिर्भरता: सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिये एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। जिससे जलवायु-अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे।

- केन्द्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिये तैयार रहेंगे।

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बढ़ी हुई सीमा: 7.7 करोड़ किसानों के लिये ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिये इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया।

- उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन: अनुसंधान को मज़बूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- कपास उत्पादकता मिशन: सतत् कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 5 वर्ष की पहल।

- बिहार में मखाना बोर्ड: मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी।

- फलों और सब्जियों के लिये व्यापक कार्यक्रम: कुशल आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देना और किसानों के लिये बेहतर बाज़ार मूल्य सुनिश्चित करना।

- मत्स्य विकास: भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत् मत्स्य पालन के लिये नई रूपरेखा, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना।

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 ज़िलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।

- असम में यूरिया संयंत्र: कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (BVFCL) के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

- दूसरा इंजनः एमएसएमई

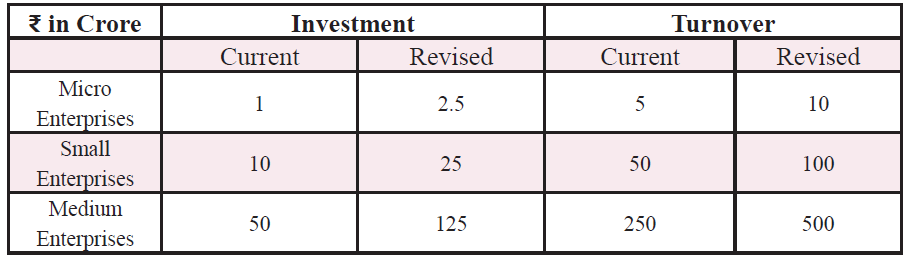

- संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण: निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिये ऋण के अवसर बढ़ेंगे।

- सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड: 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिये 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

- एमएसएमई के लिये ऋण कवर: गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे ऋण तक पहुँच बढ़ सकेगी।

- चमड़ा और फुटवियर के लिये फोकस प्रोडक्ट स्कीम: 22 लाख रोज़गार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा।

- खिलौना क्षेत्र (TOY) का विकास: क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाज़ारों में 'मेड इन इंडिया' ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं।

- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान: बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

- स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स: विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा।

- तीसरा इंजनः निवेश

- शहरी चुनौती निधि: 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल एवं स्वच्छता ' को समर्थन देने के लिये ₹1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिये ₹10,000 करोड़ आवंटित किये गए।

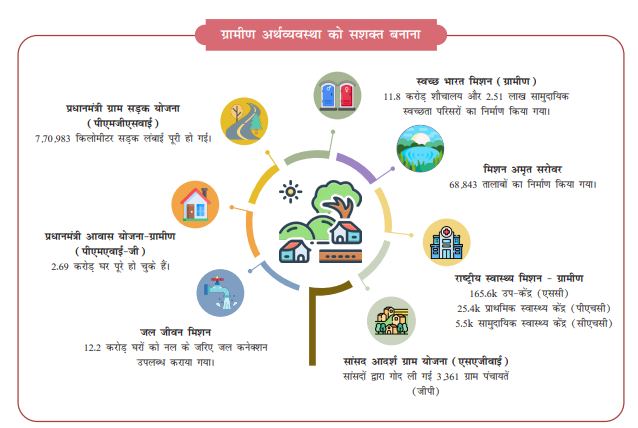

- जल जीवन मिशन: कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिये अधिक वित्त पोषण के साथ सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।

- इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं, जो भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा हैं।

- समुद्री विकास निधि: ₹25,000 करोड़ का कोष (सरकार द्वारा 49% योगदान), जहाज़ निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढाँचे के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण का समर्थन करता है।

- IIT का विस्तार: 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिये अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा, भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा।

- PM रिसर्च फेलोशिप: IIT और IISC में उन्नत अनुसंधान के लिये 10,000 फेलोशिप।

- डे केयर कैंसर सेंटर: इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी ज़िला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किये जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

- भारतीय भाषा पुस्तक योजना: इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

- विकसित भारत के लिये परमाणु ऊर्जा मिशन: स्माॅल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिये 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन के क्रम में निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिये विचार किया जाएगा।

- UDAN - क्षेत्रीय संपर्क योजना: संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है।

- यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी।

- बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किये जाएंगे, साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा (पटना) में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

- पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना: मिथिलांचल, बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- रोज़गार आधारित विकास के लिये पर्यटन: देशभर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से 'चैलेंज मोड' के तहत विकसित किया जाएगा।

- चौथा इंजन- निर्यात संवर्द्धन:

- निर्यात संवर्द्धन मिशन: क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्द्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

- भारतट्रेडनेट (BTN): एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।

- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) हेतु राष्ट्रीय ढांचा: उभरते हुए द्वितीय श्रेणी (टियर-2) शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों (Global Capability Centres) को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत प्रोत्साहन दिये जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके।

- एयर कार्गो के लिये भंडारण सुविधा: उच्च-मूल्य वाले नाशवंत (perishable) उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिये उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेज़ और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय बजट 2025-26 की अन्य प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- कराधान और वित्तीय सुधार:

- प्रत्यक्ष कर: 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं, छूट के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिये इसे बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए किया गया है।

|

आय (₹ में) |

कर की दर |

|

₹0 - ₹4 लाख |

शून्य |

|

₹4 - ₹8 लाख |

5% |

|

₹8 - ₹12 लाख |

10% |

|

₹12 - ₹16 लाख |

15% |

|

₹16 - ₹20 लाख |

20% |

|

₹20 - ₹24 लाख |

25% |

|

₹24 लाख से अधिक |

30% |

- स्रोत पर कर कटौती (TDS): रेंट पर TDS की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है , जिससे कर अनुपालन का बोझ कम होगा।

- कर रिटर्न: अद्यतन कर रिटर्न की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है, जिससे स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुविधा होगी।

- मूल सीमा शुल्क (BCD) छूट: कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित 36 जीवन रक्षक दवाओं को BCD से पूर्ण छूट दी गई है।

- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं मोबाइल उपकरणों हेतु लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है।

- स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिये वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संबंधित घटकों को छूट दी गई।

- सामाजिक कल्याण और समावेशन:

- पीएम स्वनिधि योजना: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में स्ट्रीट वेंडर्स के लिये 30,000 रुपए की सीमा वाले UPI -लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है।

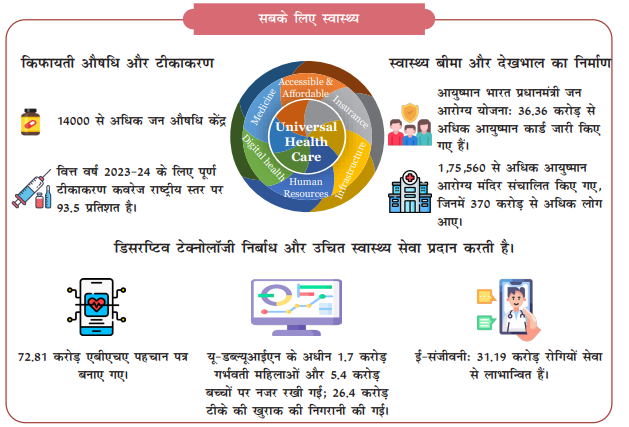

- गिग वर्कर्स के लिये पहचान पत्र: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला गया।

- 50,000 अटल टिंकरिंग लैब: नवाचार को बढ़ावा देने के क्रम में इन्हें अगले पाँच वर्षों में सरकारी स्कूलों में स्थापित किया जाएगा।

- चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: 10,000 नई चिकित्सा सीटों के साथ पाँच वर्षों में कुल 75,000 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

- वित्तीय क्षेत्र में सुधार:

- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर: यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण उधारकर्त्ताओं को औपचारिक ऋण सुविधाओं तक अधिक कुशलतापूर्वक पहुँच प्रदान करने पर केंद्रित है।

- जन विश्वास विधेयक 2.0: इसके तहत 100 से अधिक विधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल करना, व्यापार संचालन को सुलभ बनाना एवं नियामक अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

- SWAMIH फंड 2.0: यह सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान वाला 1 लाख से अधिक आवास इकाइयों को पूरा करने हेतु ₹15,000 करोड़ का फंड है।

- बीमा क्षेत्र में FDI: बीमा क्षेत्र में FDI सीमा उन कंपनियों के लिये 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी जिनके द्वारा अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश किया जाता है।

- राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक: यह प्रतिस्पर्द्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के क्रम में राज्यों के लिये एक नया रैंकिंग ढाँचा है।

- ऋण संवर्द्धन सुविधा: NaBFID के तहत बुनियादी ढाँचे हेतु कॉर्पोरेट बॉण्ड का समर्थन करने के क्रम में एक 'आंशिक ऋण संवर्द्धन सुविधा' को स्थापित किया जाएगा।

- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढाँचा तैयार किया जाएगा।

- पेंशन क्षेत्र: विनियामक समन्वय और पेंशन उत्पादों के विकास के लिये एक मंच स्थापित किया जाएगा।

- विनियामक सुधारों के लिये उच्च स्तरीय समिति: सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों, प्रमाणनों और लाइसेंसों की समीक्षा के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

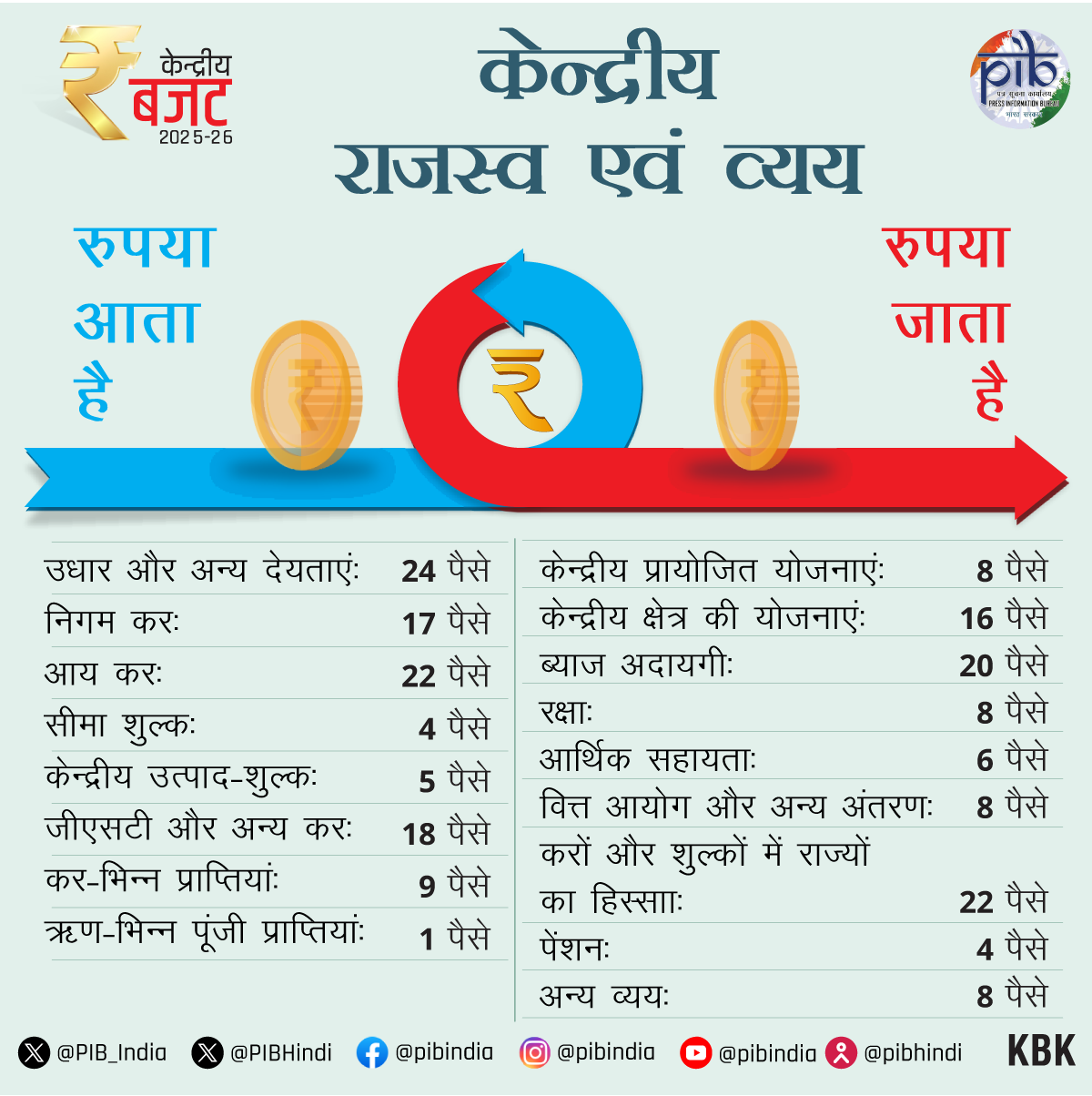

- राजस्व के प्रमुख स्रोत और व्यय:

- केंद्र सरकार के प्रमुख व्यय (बजट अनुमान):

वित्तीय प्रवृत्तियाँ और बजटीय अनुमान (2023-24 एवं 2024-25) क्या हैं?

- प्राप्तियाँ और व्यय: वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹27.3 लाख करोड़ थीं, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹31.3 लाख करोड़ (BE) हो गईं।

- प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹17.1 लाख करोड़ से घटकर ₹16.3 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया। राजस्व व्यय ₹34.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹37.0 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया।

- पूंजीगत व्यय ₹12.5 लाख करोड़ से बढ़कर ₹15.0 लाख करोड़ (BE) हो गया, किंतु बाद में इसे संशोधित कर ₹13.2 लाख करोड़ किया गया।

- घाटे की प्रवृत्तियाँ (GDP के प्रतिशत के रूप में): वित्तीय घाटा वर्ष 2023-24 में 3.3% था और वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में यह अपरिवर्तित रहते हुए 3.3% पर बना हुआ है।

- राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में 0.3% था, जो वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में मामूली वृद्धि के साथ 0.8% हो गया।

- प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2023-24 में 0.3% था, जो वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 0.8% पर पहुँच गया।

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल अंतरण: वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल ₹20.65 लाख करोड़ अंतरित किये गए।

- यह आँकड़ा वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर ₹22.76 लाख करोड़ हो गया तथा वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में इसके और बढ़कर ₹25.60 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

- केंद्र सरकार की निवल प्राप्तियाँ: वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित निवल कर राजस्व ₹28.4 लाख करोड़ रहा, जबकि गैर-कर राजस्व ₹5.8 लाख करोड़ रहा।

- इसके अतिरिक्त गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ (जिनमें विनिवेश से प्राप्त राजस्व और ऋणों की वसूली शामिल है) वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में ₹0.8 लाख करोड़ रहीं।

निष्कर्ष

"सबका विकास" थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 2025-26 समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ विकसित भारत के लिये एक मज़बूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है। युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देते हुए इस बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ सतत् विकास एवं निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये उपाय भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स: प्रश्न. "लेखानुमोदन" और "अंतरिम बजट" में क्या अंतर है? (2011)

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: (2020) (a) चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण उत्तर : (d) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक समीक्षा 2024-25

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक समीक्षा , संसद , केंद्रीय बजट , मुख्य आर्थिक सलाहकार , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष , मुद्रास्फीति , रूस-यूक्रेन युद्ध , सकल घरेलू उत्पाद , चालू खाता घाटा , गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ , भारतीय रिजर्व बैंक , प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश , लाल सागर , वधावन मेगा पोर्ट , राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन , भारतनेट , स्वच्छ भारत मिशन , गगनयान , कार्बन सिंक , गिनी गुणांक , प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मेन्स के लिये:भारत की आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक समीक्षा, राजकोषीय नीति एवं वित्तीय स्थिरता, आर्थिक विकास की चुनौतियाँ। |

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत की। इसमें सुधारों एवं विकास के लिये रोडमैप निर्धारित किया गया, जो केंद्रीय बजट 2025 का आधार है

आर्थिक समीक्षा

- आर्थिक समीक्षा भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिये केंद्रीय बजट से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है ।

- मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है।

- समीक्षा आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय विकास पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधित चुनौतियों की रूपरेखा और आगामी वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण मिलता है।

- आर्थिक समीक्षा को पहली बार वर्ष 1950-51 में बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज़ बन गया, जिसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- अर्थव्यवस्था की स्थिति:

- वैश्विक अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने इस वर्ष के लिये 3.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।

- वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति कम रहने एवं सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति स्थिर रहने के कारण केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियाँ अलग-अलग रहीं।

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़रायल-हमास संघर्ष ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है।

- स्वेज नहर में व्यवधान के कारण जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होकर जाना पड़ता है, जिससे माल ढुलाई की लागत और डिलीवरी का समय बढ़ जाता है।

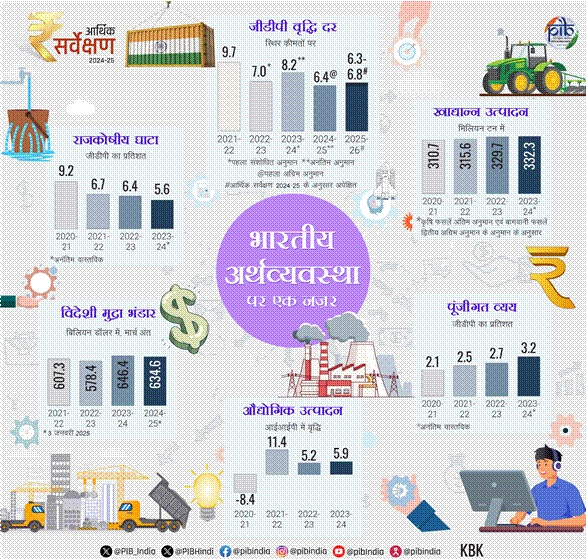

- भारत की अर्थव्यवस्था: भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 26 (2025-26) में 6.3-6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में भारत की वास्तविक GVA 6.4% रहने का अनुमान है।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने इस वर्ष के लिये 3.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।

- क्षेत्रवार प्रदर्शन:

- कृषि: रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और मज़बूत ग्रामीण मांग के कारण वित्त वर्ष 2025 में 3.8% की वृद्धि देखी गई।

- उद्योग और विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि के साथ कम वैश्विक मांग के कारण विनिर्माण की प्रगति धीमी रही।

- सेवाएँ: यह वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा आतिथ्य की प्रमुख भूमिका रही।

- बाह्य क्षेत्र: वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (माल+सेवाएँ) में 6% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई ।

- व्यापारिक निर्यात में 1.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 5.2% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।

- भारत विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्तकर्त्ता बना रहा, जिससे चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% पर बनाए रखने में मदद मिली।

- मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की सकल गैर-निष्पादकारी परिसंपत्तियाँ (GNPA) वर्ष 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गईं, जबकि निवल NPA 0.6% रहा ।

- परिसंपत्तियों पर रिटर्न (RoA) बढ़कर 1.4% हो गया जबकि इक्विटी पर रिटर्न (RoE) में सुधार देखने को मिला है जो बढ़कर 14.1% (सितंबर 2024) हो गया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 (वर्ष 2021) से बढ़कर 64.2 (वर्ष 2024 में) हो गया, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) अहम सहयोग रहा है।

- RBI ने रेपो दर को 6.5% पर नियत रखा है, जबकि CRR को घटाकर 4% कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में ₹ 1.16 लाख करोड़ का अंतर्वाह हुआ।

- मुद्रा गुणक बढ़कर 5.7 हो गया, जो बढ़ी हुई तरलता को दर्शाता है।

- पूंजी बाज़ारों ने प्राथमिक बाज़ारों (अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान) से 11.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 5% अधिक है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि तीन गुना बढ़ाकर 1.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण विकास बैंक (NaBFID) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) जैसे विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया, जिसमें एनएबीएफआईडी ने 1.3 लाख करोड़ रुपए के ऋणों को मंजूरी प्रदान की।

- बाह्य क्षेत्र: आर्थिक और व्यापार संबंधी नीतिगत अनिश्चितताओं की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बाह्य क्षेत्र ने लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा। वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (माल और सेवाएँ) में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (6 प्रतिशत) तक पहुँच गया है।

- आयात भी 6.9% बढ़कर 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मज़बूत घरेलू मांग को दर्शाता है ।

- वैश्विक व्यापार को बढ़ती व्यापार नीति अनिश्चितता और प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान, जैसे कि लाल सागर में संकट और पनामा नहर में सूखे के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे लागत में वृद्धि हुई और वस्तुओं की डिलीवरी संबंधी सेवाएँ विलंबित हुई हैं।

- भू-राजनीतिक गठबंधनों के भीतर व्यापार को प्राथमिकता देने के कारण देशों में फ्रेंड-शोरिंग और नियर-शोरिंग की प्रवृत्ति में वृद्धि देखने को मिली है।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण FPI में उतार-चढ़ाव देखा गया, किंतु भारत की मज़बूत आर्थिक बुनियाद ने कुल प्रवाह को सकारात्मक बनाए रखा।

- विदेशी मुद्रा भंडार: दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो सितंबर 2024 तक के कुल 711.8 अरब अमेरिकी डॉलर के बाह्य ऋण का 90% कवर करता है। यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता और बाह्य आर्थिक संकटों के प्रति उसकी अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करता है।

- कीमतें और मुद्रास्फीति:

- वैश्विक मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्तियाँ: आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.7% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी, किंतु मौद्रिक सख्ती के कारण वर्ष 2024 में यह गिरकर 5.7% हो गई।

- घरेलू मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्तियाँ: खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% हो गई, किंतु मूल्य स्थिरीकरण प्रयासों के बावजूद सब्जियों (टमाटर, प्याज) और दालों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति 7.5% से बढ़कर 8.4% हो गई।

- आपूर्ति शृंखला संबंधी समस्याओं और मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में अस्थिरता बनी है।

- सेवा और ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ कोर मुद्रास्फीति 10 वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई।

- RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिये मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित कर 4.8% कर दिया है , तथा वित्त वर्ष 2026 में 4.2% रहने की उम्मीद जताई है, जबकि IMF ने स्थिर स्थितियों को मानते हुए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान लगाया है।

- मध्यम अवधि का परिदृश्य: IMF का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 28 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें मौद्रिक GDP विकास दर 10.2% (वित्त वर्ष 2025 - वित्त वर्ष 2030) होगी।

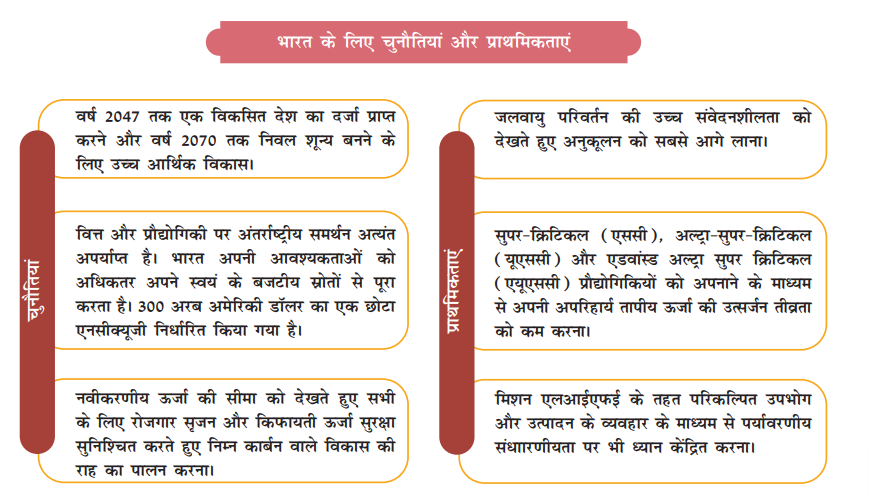

- अपने विकसित भारत 2047 लक्ष्य तक पहुँचने के लिये भारत को अगले दो दशकों तक वार्षिक रूप से 8% की दर से विकास करना होगा।

- हालाँकि, भू-आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंध और विनिर्माण एवं ऊर्जा संक्रमण में चीन का प्रभुत्व जैसी वैश्विक चुनौतियाँ आपूर्ति शृंखलाओं एवं निवेश प्रवाह के लिये जोखिम उत्पन्न करती हैं।

- IMF ने भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.5% वार्षिक (वित्त वर्ष 2026-वित्त वर्ष 2030) रहने का अनुमान लगाया है तथा ऐसा माना जा रहा है कि CAD के वित्त वर्ष 2030 तक GDP के 2.2% तक बढ़ने की उम्मीद है।

- रुपए में प्रति वर्ष 0.5% की मामूली गिरावट आने का अनुमान है, जो पिछले दशकों की तुलना में बेहतर आर्थिक स्थिरता का संकेत है।

- निवेश और बुनियादी ढाँचा: पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 38.8% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) (वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24) से बढ़ रहा है।

- सरकार ने इस दिशा में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सहित कई पहल शुरू की हैं।

- प्रमुख घटनाक्रम:

- रेलवे कनेक्टिविटी: 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ने के साथ (अप्रैल से नवंबर 2024), 17 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गईं।

- बुनियादी ढाँचा: 6,215 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण (भारतमाला) के साथ 619 UDAN हवाई मार्ग (क्षेत्रीय संपर्क योजना) को हासिल किया गया।

- सागरमाला के अंतर्गत वधावन मेगा पोर्ट जैसी परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ बंदरगाह क्षमता में वृद्धि हुई।

- ऊर्जा: कुल स्थापित विद्युत क्षमता 456.7 गीगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा की 209.4 गीगावाट- 47% हिस्सेदारी) तक पहुँच गई।

- कनेक्टिविटी: 779 ज़िलों में 5G सेवाएँ शुरू की गईं, भारतनेट द्वारा 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक फाइबर का विस्तार किया गया।

- ग्रामीण और शहरी विकास: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई तथा जल जीवन मिशन से 15.3 करोड़ परिवारों (79.1%) लाभान्वित हुए।

- 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 2.9 करोड़ घरों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (DDUGJY) और सौभाग्य योजना के तहत शामिल किया गया।

- स्वच्छ भारत मिशन (द्वितीय चरण) के तहत 2024 में 1.92 लाख गाँवों को ODF+ घोषित किये गए है, जिससे वर्ष 2024 तक कुल 3.64 लाख गाँव ने ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है।

- अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ: भारत 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें स्पेस विज़न 2047 का लक्ष्य गगनयान और चंद्रयान-4 जैसे मिशन शामिल हैं।

- उद्योग एवं विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है ( प्रथम अग्रिम अनुमान), जो विद्युत् और निर्माण में मज़बूत वृद्धि से प्रेरित है।

- सरकार स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को सक्रिय रूप से अपनाने की प्रथा पर ज़ोर तथा समर्थ उद्योग केंद्रों की स्थापना में सहयोग कर रही है।

- प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई, जिसमें इस्पात उत्पादन 3.3%की वृद्धि दर्ज की गई (अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025) और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर बनाए गए, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता काफी कम हो गई है।

- WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट आवेदनों के साथ छठे स्थान पर है, जिसमें सभी दायर आवेदनों में से आधे से अधिक निवासी (रेजिडेंट) फाइलिंग (55.2 प्रतिशत) हैं। यह देश के लिये पहली बार है।

- MSME क्षेत्र में 23.24 करोड़ लोग कार्यरत हैं, तथा 2.39 करोड़ व्यवसाय उद्यम सहायता के अंतर्गत औपचारिक हैं।

- सरकार ने विस्तार की क्षमता वाले MSME को इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराने के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष की शुरुआत की।

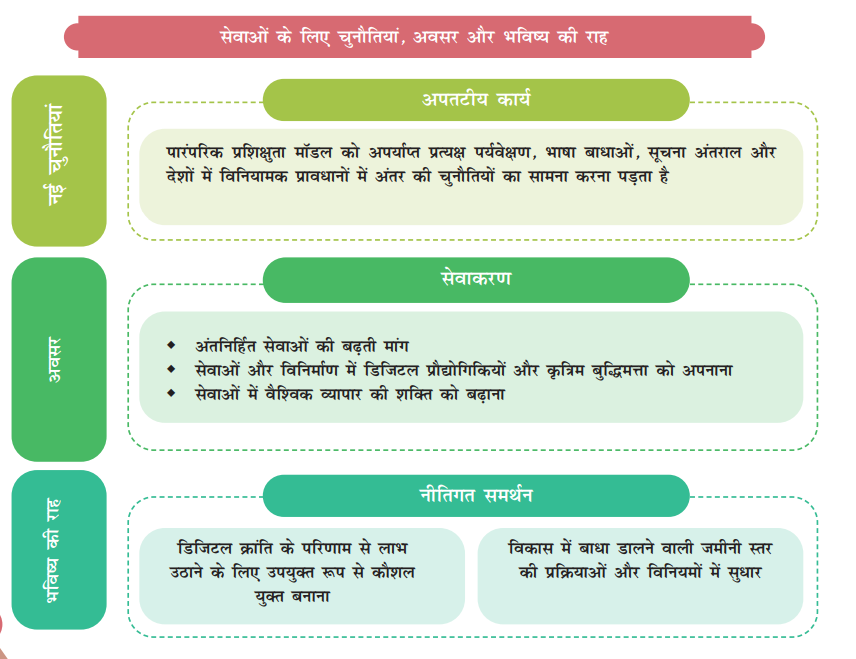

- सेवाएँ: भारत का सेवा क्षेत्र वर्तमान कीमतों पर कुल सकल मूल्यवर्धन जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्तवर्ष 2025 में लगभग 55 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है। विनिर्माण के सेवाकरण अर्थात विनिर्माण उत्पादन में सेवाओं के उपयोग में वृद्धि और उत्पादन के बाद मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से सेवाएँ भी अप्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में योगदान करती है।

- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है (4.3% हिस्सेदारी)।

- सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएँ 12.8% CAGR (वित्त वर्ष 13-वित्त वर्ष 23) की दर से बढ़ीं, जिससे उनका जीवीए हिस्सा 6.3% से बढ़कर 10.9% हो गया है।

- रेलवे यात्री यातायात में 8% तथा माल ढुलाई में 5.2% की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2024) है।

- पर्यटन क्षेत्र में सुधार तीव्र गति से हुआ है, जिसने सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2023) में 5% का योगदान दिया है, तथा अचल संपत्ति की बिक्री वित्त वर्ष 2025 में 11 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुँच गई है।

- वर्ष 1.18 बिलियन उपभोक्ताओं के साथ दूरसंचार क्षेत्र वैश्विक मोबाइल डेटा खपत में अग्रणी है।

- कृषि और खाद्य प्रबंधन: भारत के कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2024) में 16% का योगदान है तथा इससे 46.1% लोगों को रोज़गार मिलता है, जिसमें वार्षिक वृद्धि 5% दर्ज की (वित्त वर्ष 2017-वित्त वर्ष 2023) गई है।

- कुल खरीफ खाद्यान्न प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024 के लिये उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 अधिक है, जबकि मत्स्य पालन (184 LMT) और पशुधन (CAGR 12.99%) ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ दिया।

- किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिये अरहर और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 59% और 77% (वित्त वर्ष 2025) की वृद्धि दर्ज की गई है।

- भारत का 55% शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचित है, तथा दो-तिहाई कृषि भूमि पर गंभीर रूप से सूखे का खतरा है।

- कुल खरीफ खाद्यान्न प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024 के लिये उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 अधिक है, जबकि मत्स्य पालन (184 LMT) और पशुधन (CAGR 12.99%) ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ दिया।

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 7.75 करोड़ तक पहुँच गई है।

- पीएम फसल बीमा योजना (फसल बीमा): इस योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को नामांकित किया गया है तथा वित्त वर्ष 2024 में बीमा के तहत कवर किया गया क्षेत्र 600 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है,

- बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिये ई-नाम प्लेटफॉर्म में 1.78 करोड़ किसान, 2.62 लाख व्यापारी (अक्तूबर, 2024) पंजीकृत हुए हैं।

- खाद्य सुरक्षा और प्रसंस्करण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAV) के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

- खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 24) तक पहुँच गया, जिसमें कृषि-खाद्य निर्यात का हिस्सा 23.4% (भारत के कुल निर्यात का 11.7%) था।

- जलवायु और पर्यावरण: जलवायु अनुकूलन व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.7% से बढ़कर 5.6% हो गया (वित्त वर्ष 2016-वित्त वर्ष 2022)।

- पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) पहल स्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे कम खपत और कम कीमतों के माध्यम से वर्ष 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बचत होने की संभावना है।

- नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन: भारत की विद्युत क्षमता का 46.8% गैर-जीवाश्म ईंधन से आता है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत् उत्पादन क्षमता को 50% तक बढ़ाना है।

- वन कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO₂ (2005-2023) की वृद्धि हुई है।

- जलवायु वित्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: COP 29 पर्याप्त जलवायु निधि सुरक्षित करने में विफल रहा, जिसमें 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक लक्ष्य था, जबकि वर्ष 2030 तक 5.1 से 6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता थी।

- भारत ने हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु वित्त वर्ष 2024 में 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी किये है।

- सतत् विकास: 'तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव' (MISHTI) पहल के तहत 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 22,560 हेक्टेयर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

- अमृत 2.0 के माध्यम से जल संरक्षण (3,078 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएएँ स्वीकृत)।

- पीएम सूर्य घर (7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित; लक्ष्य: 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है)।

- ऊर्जा सुरक्षा और परिवर्तन: कोयला भारत का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बना हुआ है, जिसमें दक्षता के लिये 65,290 मेगावाट सुपरक्रिटिकल कोयला संयंत्र हैं।

- संतुलित परिवर्तन के लिये परमाणु, हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है।

- सामाजिक क्षेत्र: भारत का सामाजिक क्षेत्र व्यय 15% CAGR (वित्त वर्ष 21-वित्त वर्ष 25) से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 25.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गिनी गुणांक वर्ष 2022-23 में 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237, तथा शहरी क्षेत्रों के लिये यह वर्ष 2022-23 में 0.314 से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.284 रह गया है।

- शिक्षा और कौशल विकास: शिक्षा पर व्यय 12% CAGR से बढ़कर 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे ड्रॉपआउट दर घटकर 1.9% (प्राथमिक) और 14.1% (माध्यमिक) हो गई है, जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन 26.5% (2014-2022) बढ़ा, जिससे सकल नामांकन अनुपात (GER) 28.4% हो गया है।

- स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य सेवा पर व्यय 18% बढ़कर 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAR) से चिकित्सा के व्यय में 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है।

- कल्याण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है, जिसमें राशन कार्ड के माध्यम से 84% परिवार शामिल हैं।

- राजकोषीय नीतियों से असमानता कम करने में मदद मिली, जिससे निचले 5% ग्रामीण एवं शहरी उपभोग में क्रमशः 22% और 19% की वृद्धि हुई है।

- रोज़गार और कौशल विकास: भारत की बेरोज़गारी दर 6% (2017-18) से घटकर 3.2% (2023-24) हो गई है, जबकि श्रम बल भागीदारी (LFPR) बढ़कर 60.1% हो गई।

- कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15-59 वर्ष) 923.9 मिलियन (2026 अनुमान) तक पहुँच गई, जो जनसांख्यिकीय लाभांश (10-24 वर्ष की आयु की जनसंख्या का 26%) प्रदान करती है।

- ग्रामीण महिला LFPR 23.3% (2017-18) से बढ़कर 41.7% (2023-24) हो गई है।

- स्वरोज़गार बढ़कर 58.4%, तथा नियमित वेतन वाला रोज़गार 21.7% हो गया है।

- रोज़गार के रुझान: औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार में वृद्धि दर्ज की गई है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का शुद्ध वेतन संवर्द्धन 61 लाख (वित्त वर्ष 19) से दोगुना होकर 131 लाख (वित्त वर्ष 24) हो गया है।

- कौशल विकास और रोज़गार सृजन: स्टार्टअप इंडिया के तहत महिला निदेशकों के साथ 73,151 स्टार्टअप।

- कौशल भारत और मुद्रा योजना ने उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया है।

- बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो विकसित भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- सरकार AI और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक रुझानों के लिये कौशल बढ़ा रही है। पीएम-इंटर्नशिप योजना जैसी पहल रोज़गार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

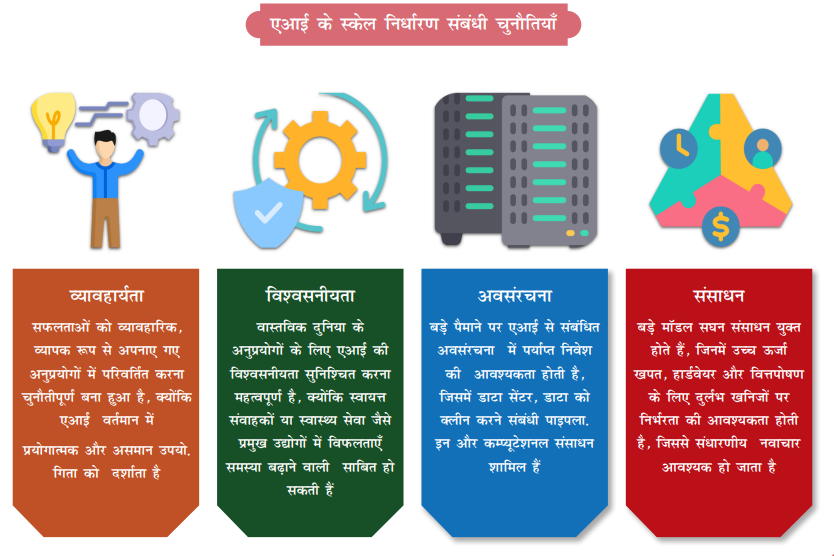

- AI युग में श्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) श्रम बाज़ारों के लिये अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करती है, जिससे 75 मिलियन वैश्विक नौकरियाँ जोखिम में हैं (ILO 2024) और 300 मिलियन पूर्णकालिक भूमिका उजागर हुई हैं (गोल्डमैन सॅक्स) ।

- भारत का AI बाज़ार वर्ष 2027 तक 25-35% सीएजीआर (CAGR) से बढ़ने वाला है, जिससे संतुलित संक्रमण के लिये कार्यबल का कौशल विकास, नियामक निरीक्षण और मानव-एआई सहयोग महत्त्वपूर्ण हो जाएगा।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं?

- वैश्विक:

- भू-राजनीतिक जोखिम: रूस-यूक्रेन युद्ध और लाल सागर में व्यवधान जैसे संघर्ष से व्यापार, ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति शृंखलाओं पर प्रभाव पड़ता है।

- वैश्विक व्यापार मंदी: संरक्षणवाद एवं आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।

- वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता: अमेरिका और यूरोपीय संघ में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

- मुद्रास्फीति:

- क्रमिक खाद्य मुद्रास्फीति: स्थिर कोर मुद्रास्फीति के बावजूद, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बना हुआ है।

- जलवायु प्रभाव: अनियमित मानसून, सूखा और चरम मौसमी घटनाओं से खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आय प्रभावित होती है।

- क्रमिक खाद्य मुद्रास्फीति: स्थिर कोर मुद्रास्फीति के बावजूद, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बना हुआ है।

- निवेश और बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाएँ: सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 38.8% CAGR (वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24) की दर से बढ़ा है लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और नियामक चिंताओं के कारण निजी निवेश सीमित बना हुआ है।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति प्रयासों के बावजूद लॉजिस्टिक्स लागत उच्च (GDP के सापेक्ष 13-14%) रहने से औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा सीमित बनी हुई है।

- योजनाबद्ध शहरीकरण के अभाव के परिणामस्वरूप प्रमुख शहरों में यातायात भीड़ एवं अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन के साथ आवास की लागत में वृद्धि बनी हुई है।

- स्मार्ट सिटी और शहरी परिवहन परियोजनाओं से संबंधित विनियामक बाधाओं और वित्तपोषण अंतराल के कारण क्रियान्वयन में देरी का सामना करना पड़ता है।

- रोज़गार एवं कौशल अंतराल:

- रोज़गारविहीन संवृद्धि संबंधी चिंताएँ: भारत के समक्ष रोज़गारविहीन संवृद्धि बनी हुई है जहाँ आर्थिक संवृद्धि की तुलना में रोज़गार सृजन धीमा बना हुआ है जिसका मुख्य कारण निम्न रोज़गार वाले क्षेत्रों पर ध्यान के साथ औद्योगिकीकरण में कमी तथा कौशल अंतराल का बना रहना है।

- कम LFPR: भारत में महिला LFPR 41.7% (वित्त वर्ष 25) है, जो अभी भी 50% से अधिक के वैश्विक औसत से कम है।

- राजकोषीय एवं वित्तीय क्षेत्र संबंधी जोखिम: सब्सिडी की अधिकता, राजस्व की सीमित वृद्धि और केंद्रीय अंतरण पर निर्भरता के कारण कई राज्यों के समक्ष उच्च ऋण बोझ बना हुआ है।

- बढ़ते असुरक्षित ऋण जोखिम, NBFC और फिनटेक ऋणदाताओं के लिये चुनौती बने हुए हैं जिसके लिये बेहतर विनियमन एवं निगरानी की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में साइबर खतरे भी बने हुए हैं।

- डिजिटल ऋण में वृद्धि के बावजूद, MSME की ऋण तक सीमित पहुँच से छोटे व्यवसाय के विस्तार में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- बाह्य क्षेत्र: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% की वृद्धि हुई है लेकिन उच्च प्रत्यावर्तन (Higher Repatriation) और विनिवेश चिंता के विषय बने हुए हैं।

- IT और सेवाओं पर निर्यात निर्भरता (सेवा निर्यात में 70% निर्भरता IT और व्यावसायिक सेवाओं पर है) से वैश्विक मांग असंतुलन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है।

- जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: ग्रिड स्थिरता संबंधी मुद्दों, उच्च भंडारण लागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में धीमेपन के कारण भारत को ऊर्जा संक्रमण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- कोयले पर अभी भी अधिक निर्भरता बने रहने से स्वच्छ ऊर्जा की ओर रूपांतरण में देरी हो रही है।

- जलवायु जोखिम, चरम मौसम और अपर्याप्त वैश्विक जलवायु वित्त, सतत् विकास में बाधक हैं।

- EoDB सुधार: ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) संबंधी सुधारों के बावजूद श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण एवं कर जटिलताएँ अभी भी MSME और स्टार्टअप्स के लिये बाधक हैं।

- भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% ही है, जिससे नवाचार एवं तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित हो रही है।

- AI का प्रभाव: AI की विश्वसनीयता अभी भी अप्रमाणित है जिसके कारण नियुक्ति में पूर्वाग्रह, पूर्वानुमानात्मक निगरानी एवं स्वचालन विफलताएँ बनी हुई हैं।

- AI डेटा केंद्रों की ऊर्जा मांग, भारत की कुल विद्युत खपत (1,580 टेरावाट-घंटे) तक पहुँच सकती है (ब्लूमबर्ग, 2024)।

- भारतीय IT, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और बैंकिंग क्षेत्रों को AI के संदर्भ में उच्च व्यवधान (विशेष रूप से लो वैल्यू सर्विस जॉब में) का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रबंधन: संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिये व्यापार साझेदारों में विविधता लाने के साथ क्षेत्रीय समझौतों (जैसे, हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) को मज़बूत करना चाहिये।

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार और नवीकरणीय विकल्पों में निवेश करके घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिये।

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण एवं आपूर्ति शृंखला लचीलेपन का विस्तार करना चाहिये तथा प्रमुख क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देनी चाहिये।

- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये बेहतर भंडारण, रसद और वास्तविक समय मूल्य निगरानी के साथ खाद्य आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना चाहिये।

- कर प्रोत्साहन, भूमि एवं श्रम सुधार, तथा व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान बनाकर निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

- राजकोषीय स्थिरता को मज़बूत करना: GST कवरेज का विस्तार एवं कर प्रशासन को डिजिटल बनाकर राज्य कर संग्रहण दक्षता में वृद्धि करनी चाहिये।

- राजकोषीय अनुशासन के साथ कल्याण को संतुलित करने के क्रम में सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना चाहिये। राज्यों को उचित राजकोषीय ढाँचे को अपनाने के साथ अस्थिर उधार को सीमित करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

- बेरोज़गारी की समस्या का समाधान: MSME की वृद्धि के लिये विनियमन को कम करना आवश्यक है ताकि अनुपालन बोझ को कम करके नवाचार एवं रोज़गार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।

- कार्यबल को भविष्य के रोज़गार हेतु तैयार करने के क्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण में AI और डिजिटल कौशल को एकीकृत करना चाहिये।

- ऊर्जा संक्रमण: कोयले पर निर्भरता कम करने के क्रम में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं में तेज़ी लानी चाहिये। नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ग्रिड स्थिरता में सुधार के लिये ऊर्जा भंडारण समाधानों में निवेश करना चाहिये।

- फसल बीमा, जल संरक्षण एवं धारणीय कृषि पद्धतियों का विस्तार करके जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत का आर्थिक आधार मज़बूत बना हुआ है फिर भी वैश्विक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति, निवेश में असंतुलन, रोज़गार सृजन एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये उच्च विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बनाए रखने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप, राजकोषीय अनुशासन तथा संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: (2020) (a) चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण उत्तर : (d) मेन्स:प्रश्न 1.पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइये। (2021) प्रश्न 2. "औद्योगिक विकास दर सुधार के बाद की अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि में पिछड़ गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हाल के परिवर्तन औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न 3.क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021) |

सामाजिक न्याय

घरेलू कामगारों का शोषण

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देखभाल अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मेन्स के लिये:भारत में घरेलू कामगार, श्रम कानून और सुधार, कल्याण और संरक्षण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सुरक्षात्मक कानूनी ढाँचे के अभाव के कारण भारत में घरेलू कामगारों के शोषण और दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है।

- इसने केंद्र को सुरक्षात्मक कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

घरेलू कामगार कौन हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, घरेलू कामगार वे कामगार हैं जो किसी निजी घर या घरों में या उनके लिये कार्य करते हैं।

- वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हैं, तथा इस प्रकार वे देखभाल अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- भारत में घरेलू कामगारों की स्थिति: वर्ष 2019 के सरकारी अनुमान के अनुसार, भारत में घरेलू कामगारों में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है अर्थात् कुल 39 लाख श्रमिकों में से 26 लाख महिलाएँ हैं।

- 12.6 मिलियन नाबालिग घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत हैं ( 86% लड़कियाँ हैं, तथा 25% 14 वर्ष से कम उम्र के हैं)।

- घरेलू कामगारों की विशेषताएँ:

- अनौपचारिक और अनियमित: अधिकांश घरेलू कामगारों के पास रोज़गार अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का अभाव है।

- लिव-इन और अंशकालिक कार्य: कुछ श्रमिक अपने नियोक्ता के साथ रहते हैं (लिव-इन श्रमिक), जबकि अन्य कई घरों में काम करते हैं (अंशकालिक श्रमिक)।

- प्रवासन: घरेलू कामगार अक्सर अत्यधिक गरीबी और रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण झारखंड, बिहार और ओडिशा जैसे गरीबी से ग्रस्त राज्यों से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों के साथ-साथ अरब राज्यों की ओर पलायन करते हैं।

- हाशिये पर पड़े समुदाय: कार्यबल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के हाशिये पर पड़े समुदायों से बना है।

भारत में घरेलू कामगारों की चिंताएँ क्या हैं?

- कम वेतन: बहुत से लोग न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं, उनके पास कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होता। वे अक्सर बिना ब्रेक या ओवरटाइम वेतन के अत्यधिक घंटे कार्य करते हैं।

- दुर्व्यवहार: श्रमिकों को शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से कमज़ोर समुदायों के नाबालिगों में, मारपीट, कठोर परिस्थितियाँ, यौन उत्पीड़न, जबरन श्रम और मानव तस्करी शामिल है।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घरेलू कार्य को एक "आधुनिक दासता" प्रथा बताया है जहाँ नाबालिगों के साथ ही श्रमिक दुर्व्यवहार, शोषण, जबरन श्रम और तस्करी के प्रति संवेदनशील होते हैं।

- यौन उत्पीड़न: महिला कर्मचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। प्रतिशोध के डर या कानूनी उपाय की कमी के कारण दुर्व्यवहार के कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं।

- एजेंसियों द्वारा शोषण: प्लेसमेंट एजेंसियाँ उचित मजदूरी या सुरक्षित स्थिति की गारंटी दिये बिना रोज़गार के लिये उच्च शुल्क वसूल कर घरेलू श्रमिकों का शोषण करती हैं।

- श्रमिकों को अक्सर उनके रोज़गार की शर्तों (जिनमें वेतन या नौकरी की जिम्मेदारियाँ शामिल हैं) के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है।

- महामारी: कोविड-19 से स्थिति और भी खराब हुई। वर्ष 2020 के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोच्चि, दिल्ली और मुंबई में 57% घरेलू कामगारों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, जबकि 40% ने सुरक्षा उपायों के बिना कार्य किया।

भारत में घरेलू कार्य कौन से कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं?

- कोई समर्पित केन्द्रीय कानून नहीं: घरेलू कामगारों को मुख्यधारा के श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है क्योंकि "कर्मचारी" और "कार्यस्थल" की परिभाषाएँ घरेलू कार्य को कवर नहीं करती हैं, जिसे अक्सर "अनुत्पादक" महिला श्रम के रूप में देखा जाता है।

- घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिये केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, जिनमें घरेलू कामगार (रोजगार की शर्तें) विधेयक 1959 और घरेलू कामगार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक 2017 शामिल हैं।

- वर्ष 2019 की राष्ट्रीय घरेलू कर्मचारी नीति का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों को विनियमित करना और मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था जिसमें मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा और लाभ शामिल हैं। हालाँकि, इनमें से कोई भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं किया गया।

- घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिये केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, जिनमें घरेलू कामगार (रोजगार की शर्तें) विधेयक 1959 और घरेलू कामगार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक 2017 शामिल हैं।

- कमज़ोर विधिक सुरक्षा:

- असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008: इसके तहत कुछ लाभ प्रदान किए गए लेकिन बाद में इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे लागू नहीं किया गया है।

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948: इसके तहत घरेलू कार्य को मान्यता दी गई है लेकिन केवल 10 राज्यों ने घरेलू श्रमिकों के लिये न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की है।

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013: इसके तहत घरेलू कामगारों को शामिल किया गया है लेकिन इसमें प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।

- बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986: वर्ष 2006 में भारत ने 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के घरेलू कार्य नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसे "परिसंकटमय बालक श्रम" माना गया था, लेकिन बालक श्रम अधिनियम, 1986, के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को घरों में काम करने की अनुमति है, क्योंकि इसे "सुरक्षित" स्थान माना जाता है।

- राज्य कानून: तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा के हेतु कानून लागू किये हैं।

- इन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा लाभ, मातृत्व देखभाल, शिक्षा सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और न्यूनतम पारिश्रमिक की देखरेख के लिये विशेष निकाय स्थापित किये हैं।

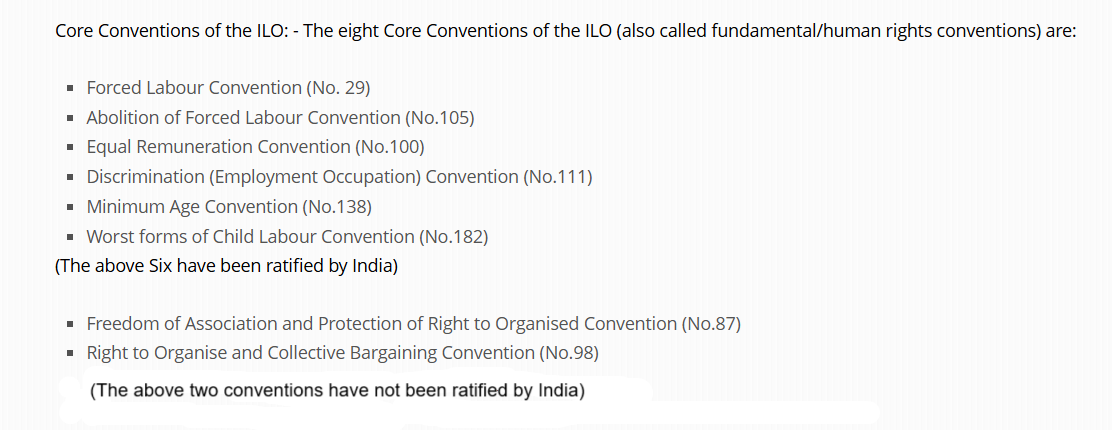

- वैश्विक सुरक्षा: वर्ष 2011 में, भारत ने ILO अभिसमय 189 के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य घरेलू कार्य को विधिसंगत कार्य के रूप में मान्यता देकर घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार करना है, ताकि घरेलू कामगारों को अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हों। हालाँकि, भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है।

आगे की राह

- नीतिगत परिवर्तन: नियोजन एजेंसियों को विनियमित करने, उचित वेतन और लाभ के साथ अनिवार्य अनुबंध सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाओं में घरेलू श्रमिकों को शामिल करने के लिये मसौदा राष्ट्रीय घरेलू कामगार नीति, 2019 का क्रियान्वन किया जाना चाहिये।

- ILO अभिसमय 189 का अनुसमर्थन करने, घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिये विधि निर्माण करने, उनके कार्य को विधिसंगत मानने एवं विधिक संरक्षण व नीति प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- तस्करी विरोधी नीतियाँ: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये नियोजन एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत तस्करी विरोधी कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसमें घरेलू कामगारों से जुड़े अपराधों सहित तस्करी के अपराधों के लिये आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है।

- श्रमिकों का सशक्तीकरण: घरेलू श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विधिक सहायता और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने तथा शिकायतों के समाधान के लिये एक वैधानिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में घरेलू कामगारों के शोषण का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा उनकी कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. ‘देखभाल अर्थव्यवस्था’ और ‘मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था’ के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (2023) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

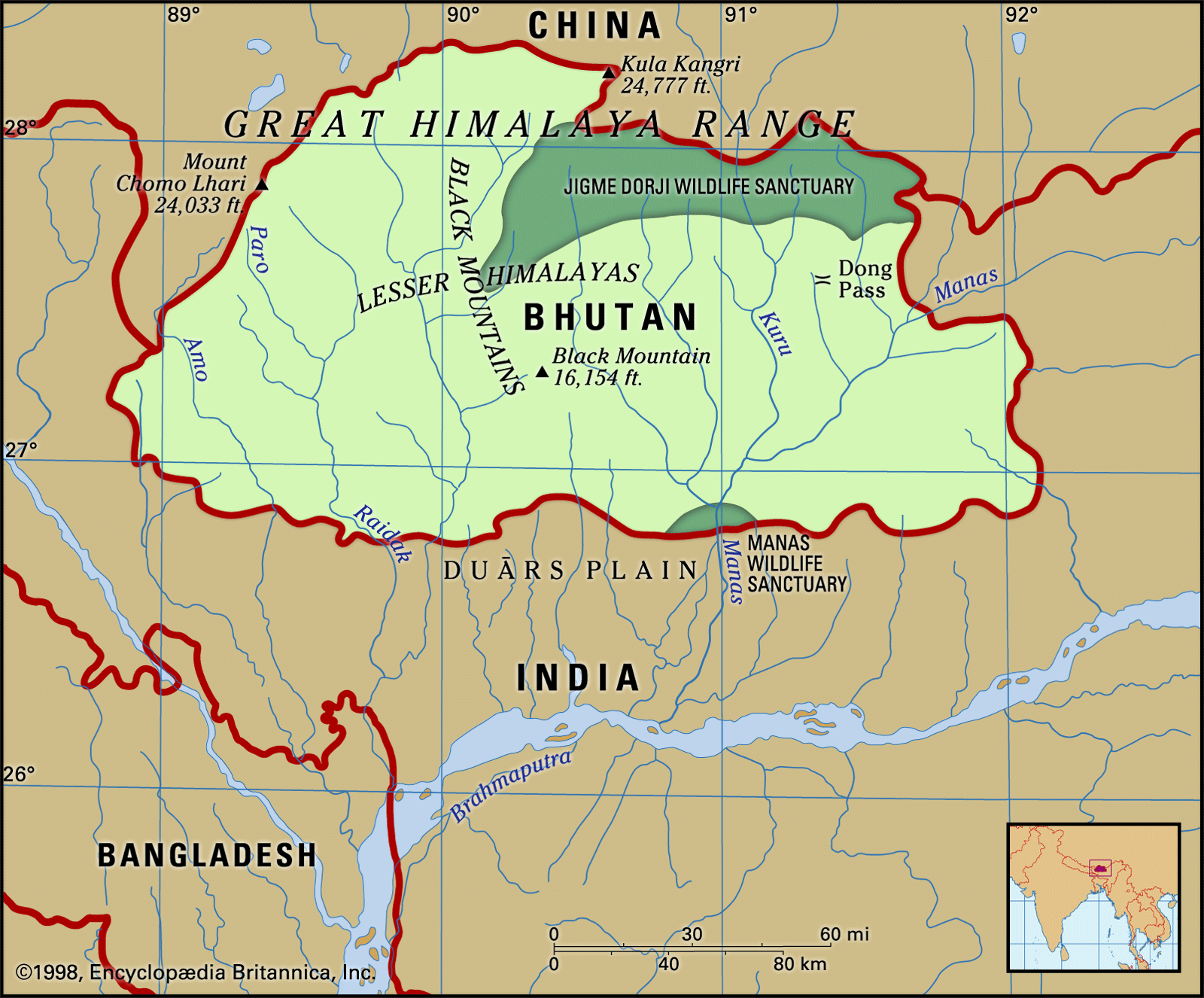

भारत-भूटान संबंध और उप-राष्ट्रीय कूटनीति

प्रिलिम्स के लिये:पंचवर्षीय योजना, गेलेफु स्मार्ट सिटी परियोजना, पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना, टाउन ट्विनिंग, फरक्का जल-बँटवारा संधि 1996, संघ सूची, सकल घरेलू उत्पाद, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान मेन्स के लिये:भारत-भूटान संबंध, भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में उपराष्ट्रीय कूटनीति की क्षमता |

स्रोत: बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

भूटान नरेश की भारत यात्रा के बाद, दोनों देशों ने भारत और भूटान संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें असम जैसे राज्यों की उप-राष्ट्रीय कूटनीति से दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का और अधिक सुदृढ़ीकरण हो सकता है।

इस यात्रा के मुख्य परिणाम क्या थे?

- सहयोग का विस्तार: भूटान ने अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के लिये भारत के निरंतर समर्थन और भूटान के आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम में भारत के योगदान के लिये आभार व्यक्त किया।

- आर्थिक विकास: भारत ने माइंडफुलनेस सिटी परियोजना, एक स्थायी आर्थिक केंद्र, के लिये निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है।

- जलविद्युत सहयोग: 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों देश पुनात्सांगछू-I परियोजना को शीघ्र पूरा करने पर सहमत हुए हैं।

- सीमा पार कनेक्टिविटी: भूटान के पूर्वी क्षेत्र और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये असम के दर्रांगा में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का उद्घाटन किया गया।

उप-राष्ट्रीय कूटनीति क्या है?

- परिचय: उपराष्ट्रीय कूटनीति (paradiplomacy) से तात्पर्य उपराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे राज्य या क्षेत्र) से है जो अपने पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संलग्न होते हैं।

- वैश्वीकरण से उप-राष्ट्रीय कूटनीति को बढ़ावा मिला है जिसमें क्षेत्रीय सरकारें परस्पर संबंधित विश्व में अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं।

- भारत में संस्थागत तंत्र:

- राज्य प्रभाग: विदेश मंत्रालय के अंतर्गत 'राज्य प्रभाग' केंद्र-राज्य के बीच बेहतर संपर्क को सुगम बनाता है तथा राज्यों को व्यापार, पर्यटन, निवेश आदि क्षेत्रों में विदेशी संबंध विकसित करने में सहायता करता है।

- वाणिज्य दूतावास कार्यालय एवं संघीय विदेश मामलों का कार्यालय: यह उप-राष्ट्रीय इकाइयों के साथ कूटनीति को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

- सिटी डिप्लोमेसी: सिटी डिप्लोमेसी या टाउन ट्विनिंग सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान पर केंद्रित है। उदाहरण के लिये, कोबे-अहमदाबाद सिस्टर सिटीज़।

- वैश्विक सिटी कूटनीति के उदाहरण: ब्राजील के साओ पाउलो शहर की ब्राजील के विदेश मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के क्रम में अपनी स्वयं की नीति है।

- बार्सिलोना (स्पेन), क्यूबेक (कनाडा), कैलिफोर्निया (अमेरिका), लंदन (यूके), वैंकूवर (कनाडा) भी विदेशी संबंध में भूमिका निभाते हैं।

- भारत में उप-राष्ट्रीय कूटनीति: भारतीय राज्यों को व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों के संदर्भ में विदेश नीति कार्यान्वयन में कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है।

- वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले चीन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए।

- गुजरात के "वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट" द्वारा गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई जाती है।

- कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार जैसे अन्य राज्यों द्वारा FDI को आकर्षित करने से व्यापार के अवसर बढ़ रहे हैं।

- वर्ष 1992 में महाराष्ट्र ने दाभोल विद्युत परियोजना के वित्तपोषण के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एनरॉन और जनरल इलेक्ट्रिक) के साथ साझेदारी की।

- वर्ष 1996 का फरक्का जल-बँटवारा मुद्दा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के बाद सुलझा लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1996 में फरक्का जल-बंटवारा संधि हुई ।

- लाभ:

- राज्य-स्तरीय प्रभाव: भारतीय राज्य भूमि, श्रम और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संघीय और राज्य नीतियों को संरेखित करके विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं।

- इससे कच्चातीवु द्वीप जैसे मुद्दों को रोका जा सकता है, जहाँ संघ के निर्णय से स्थानीय आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- पूरक शक्तियाँ: भारतीय राज्य और उनके समकक्ष राज्य IT और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में आपसी आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित दृष्टिकोण अपनाते हुए सहयोग करते हैं।

- वैश्विक चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन और महामारी से उबरने में राज्य का सहयोग वैश्विक विश्व के लिये स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

- दीर्घकालिक गठबंधन: उप-राष्ट्रीय कूटनीति ज़मीनी स्तर पर साझेदारी को बढ़ावा देती है, P2P और B2B संबंधों को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थायी संपर्क सुनिश्चित होते हैं।

- राज्य-स्तरीय प्रभाव: भारतीय राज्य भूमि, श्रम और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संघीय और राज्य नीतियों को संरेखित करके विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं।

- चिंताएँ:

- संवैधानिक बाधाएँ: भारत के संविधान में विदेशी मामले संघ सूची के अंतर्गत हैं, जिससे राज्यों की भागीदारी सीमित तथा केंद्रीय प्राधिकार के अतिक्रमण की चिंता बढ़ जाती है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: उप-राष्ट्रीय कूटनीति राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों या पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे राज्यों में।

- बाह्य प्रभाव: स्थानीय सरकारें गलत सूचना का लक्ष्य बन सकती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।

- छोटे शहर विदेशी ताकतों द्वारा हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

- सार्वजनिक प्रतिक्रिया: राज्यों द्वारा बनाए गए स्वतंत्र विदेशी संबंध, यदि राष्ट्रीय हितों के साथ संघर्ष उत्पन्न करते हैं, तो सार्वजनिक विरोध और कूटनीतिक घर्षण उत्पन्न कर सकते हैं।

असम के साथ उप-राष्ट्रीय कूटनीति भारत-भूटान संबंधों को कैसे बढ़ा सकती है?

- व्यापार और संपर्क: दर्रांगा जैसे अधिक एकीकृत चेक पोस्टों की स्थापना और कोकराझार-गेलेफू और बनारहाट-समत्से जैसे रेलवे संपर्कों को विकसित करने के साथ-साथ असम के प्राकृतिक संसाधनों (चाय, तेल, जोहा चावल, भूत जोलोकिया) से भूटान के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

- वर्तमान में भारत और भूटान के बीच 70% से अधिक व्यापार पश्चिम बंगाल के जयगाँव भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (LCS) से होकर गुज़रता है।

- ऊर्जा सहयोग: भूटान की जलविद्युत कंपनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता (PPA) असम की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है।

- जलविद्युत की बिक्री भूटान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 63% है।

- समुद्री संपर्क: भूटान धुबरी नदी बंदरगाह और असम की असोम माला पहल (सड़क अवसंरचना विकास कार्यक्रम) का उपयोग करके बांग्लादेश तक परिवहन लागत को कम कर सकता है।

- पारिस्थितिकी सहयोग: मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम) और रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान (भूटान) पर सहयोग से संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को मज़बूती मिलेगी, जिससे अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे।

- सांस्कृतिक कूटनीति: भूटान के साथ असम के सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से अधिक एकजुटता को बढ़ावा दे सकते हैं।

निष्कर्ष

- उप-राष्ट्रीय कूटनीति, विशेष रूप से असम के माध्यम से, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाकर भारत-भूटान संबंधों को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वैश्विक चुनौतियों के लिये नवोन्मेषी समाधान प्रस्तुत करता है, साथ ही दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग के लिये ज़मीनी स्तर पर साझेदारी को भी बढ़ावा देता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत की विदेश नीति में उपराष्ट्रीय कूटनीति के संभावित लाभों और चिंताओं पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न: आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों जैसी मृदु शक्ति किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015) |

भारतीय राजव्यवस्था

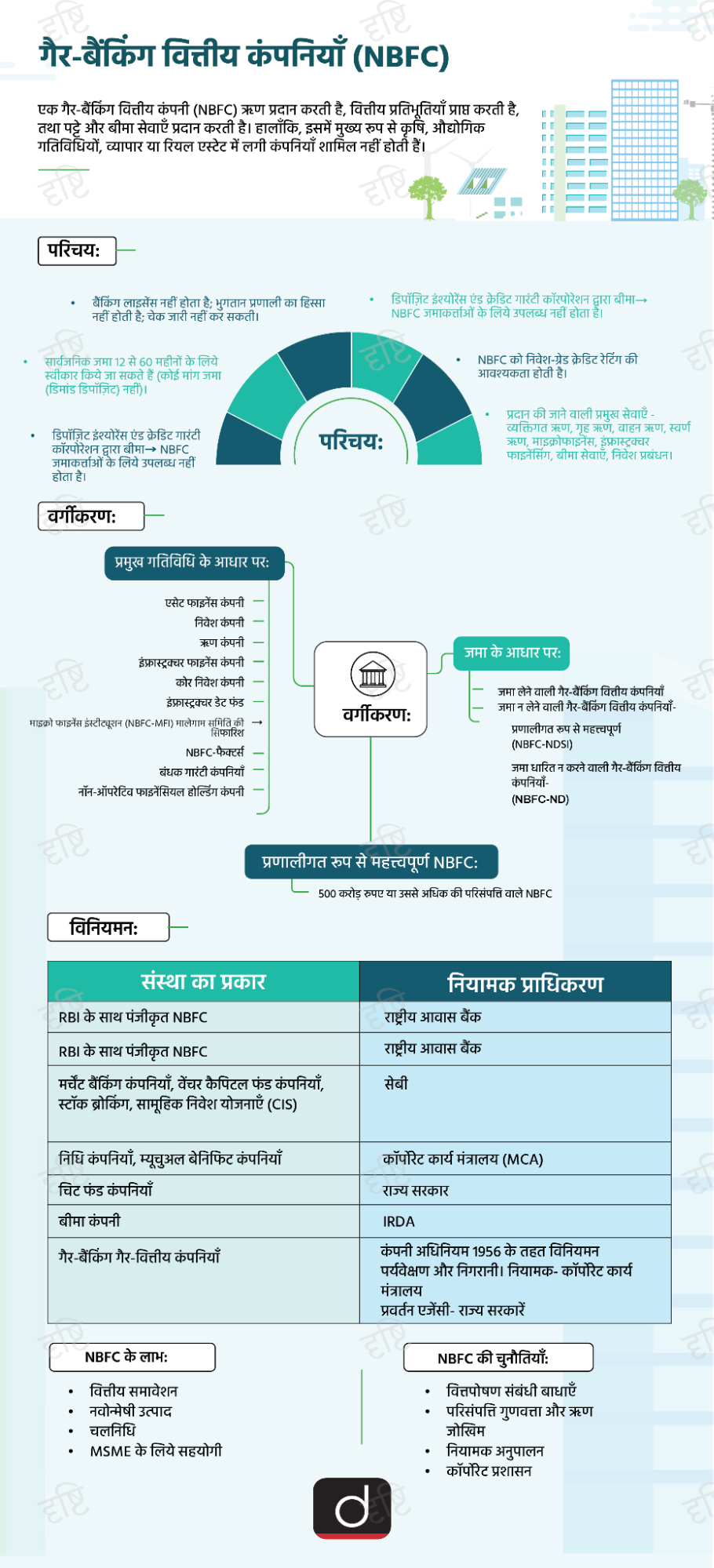

रिट क्षेत्राधिकार और राज्य

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय (SC), अनुसूचित बैंक, NBFC, रिट क्षेत्राधिकार, राज्य, RBI, वैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार, संसद, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32 और 226। मेन्स के लिये:निजी निकायों पर रिट अधिकारिता का अनुप्रयोग, रिट के प्रकार और दायरा। |

स्रोत: डेक्कन हेराल्ड

चर्चा में क्यों?

एस. शोभा बनाम मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मामले, 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने निर्णय दिया कि अनुसूचित बैंकों और NBFC सहित निजी कंपनियाँ रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य या कर्त्तव्यों का पालन नहीं करती हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 12 के तहत NBFC " राज्य" नहीं हैं और 'कार्य' परीक्षण के आधार पर रिट आवेदन की स्वीकार्यता तय की जानी चाहिये।

मामले की मुख्य बातें क्या हैं?

- मामले की पृष्ठभूमि: अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि हालाँकि NBFC अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" नहीं हैं, लेकिन RBI के नियमों का उल्लंघन करने वाली NBFC को रिट क्षेत्राधिकार के अधीन होना चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: किसी विधि के तहत विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन होने से कोई संस्था स्वतः ही रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती।

- कार्य परीक्षण: रिट क्षेत्राधिकार केवल तभी लागू होता है जब कोई इकाई किसी विधि या वैधानिक नियम द्वारा लगाए गए सरकारी या आवश्यक सार्वजनिक कार्यों जैसे सार्वजनिक कर्त्तव्यों का पालन करती है।

- रिट क्षेत्राधिकार राज्य प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों, राज्य के स्वामित्व वाले या वित्तपोषित निजी निकायों और सार्वजनिक कर्त्तव्यों का पालन करने वाली निजी संस्थाओं पर लागू होता है।

- सामान्य जनमानस NBFC के कर्त्तव्यों के अधीन नहीं है; केवल खाताधारक और उधारकर्त्ता ही इसके अधीन हैं।

- सार्वजनिक विधि की आवश्यकता: यदि कोई निजी संस्था उस पर लगाए गए सार्वजनिक कर्त्तव्य से संबंधित अधिकारों से इनकार करती है, तो रिट लागू की जा सकती है।

रिट क्या हैं?

- परिचय: रिट सांविधानिक न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये जारी किया गया एक विधिक आदेश है। इसका अंगीकरण अंग्रेज़ी के "प्रिरोगेटिव रिट" से किया गया है।

- रिट जारी करने का प्राधिकार:

- सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32): केवल मूल अधिकारों (FR) के प्रवर्तन के लिये रिट जारी कर सकता है।

- उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226): मूल अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी कर सकते हैं।

- 1950 से पूर्व: केवल कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार था।

- संसद (अनुच्छेद 32 के तहत): किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

रिट के प्रकार और उनका दायरा:

|

रिट |

उद्देश्य |

के खिलाफ जारी |

न्यायालय की भूमिका |

जारी नहीं किया जा सकता यदि |

उदाहरण |

|

बंदी प्रत्यक्षीकरण |

"को प्रस्तुत किया जाए" - अवैध हिरासत से व्यक्तियों का संरक्षण। |

सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति जो विधि-विरुद्ध हिरासत के लिये ज़िम्मेदार है। |

हिरासत की विधिमान्यता की जाँच करना तथा विधि-विरुद्ध होने की दशा में है स्वतंत्र किये जाने का आदेश देना। |

हिरासत विधि सम्मत है, कार्यवाही किसी न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो, सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेशित हिरासत है, हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई हो। |

यदि किसी व्यक्ति को विधिक न्ययोचित्य के बिना हिरासत में लिया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जा सकती है। |

|

परमादेश |

" हम आदेश देते हैं " - किसी सार्वजनिक अधिकारी, निकाय, निगम, न्यायाधिकरण या सरकार को उस कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश जिसे पूरा करने में वे असफल रहे हैं। |

सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक निगम, अधिकरण और न्यायालय। |

किसी ऐसे कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देना जिसे पूरा न किया गया हो। |

निजी व्यक्तियों/इकाई के विरुद्ध, जब कर्त्तव्य विवेकानुसार हो, ज़रूरी नहीं, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, राष्ट्रपति/राज्यपालों के विरुद्ध, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। |

यदि कोई सरकारी अधिकारी सभी विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद पासपोर्ट जारी करने से इनकार करता है, तो परमादेश रिट जारी की जा सकती है। |

|

प्रतिषेध |

"रोकना" - अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को उनकी अधिकारिता से उच्च कार्यों को करने से रोकने हेतु जारी किया जाता है। |

उच्चतर न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय)। |

विधि-विरुद्ध कार्यों या अधिकारिता से उच्च कार्यों को करने से रोकना। |

प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति/निकाय । |

यदि कोई ज़िला न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर किसी मामले का निर्णय लेता है, तो उच्च न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। |

|

उत्प्रेषण |

" प्रमाणित किया जाना है " - किसी मामले को स्थानांतरित करना या निचली अदालत/न्यायाधिकरण के अवैध या असंवैधानिक आदेश को रद्द करना। |

न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक निकाय , प्रशासनिक प्राधिकरण (1991 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद)। |

अवैध या असंवैधानिक आदेशों को रद्द करना , या मामलों को स्थानांतरित करना। |

विधायी निकाय, निजी व्यक्ति/संगठ। |

यदि कोई न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए कोई गैरकानूनी आदेश पारित करता है, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण आदेश का उपयोग करके उसे रद्द कर सकता है। |

|

अधिकार पृच्छा |

" किस प्राधिकार द्वारा " - किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे को रोकता है जो उस कार्यालय को धारण करने का हकदार नहीं है। |

कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर आसीन है । |

सार्वजनिक कार्यालयों पर अवैध कब्जे को चुनौती दी गई । |

निजी कार्यालय, मंत्रिस्तरीय (गैर-मूलभूत) कार्यालय। |

यदि किसी व्यक्ति को कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किये बिना मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट जारी की जा सकती है। |

सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर:

|

पहलू |

सर्वोच्च न्यायालय |

उच्च न्यायालय |

|

प्रवर्तन का दायरा |

केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिये रिट जारी कर सकते हैं । |

मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के लिये रिट जारी कर सकते हैं (व्यापक दायरा)। |

|

प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र |

संपूर्ण भारत में रिट जारी कर सकता है। |

वह केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रिट जारी कर सकता है, सिवाय तब जब वाद का कारण उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न हो। |

|

अधिकार की प्रकृति |

रिट अधिकारिता स्वयं एक मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 32), इसलिये न्यायालय इसका प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। |

रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है (अनुच्छेद 226), जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इनकार कर सकता है। |

अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या है?

- परिचय: अनुच्छेद 12 में भाग III (FR) के प्रयोजनों के लिये "राज्य" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है।

- 'राज्य' का दायरा: अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत सरकार और संसद अर्थात् संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका।

- प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल अर्थात् भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका तथा विधानमंडल।

- भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, SAIL, आदि।

- इस प्रकार राज्य को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है ताकि इसकी सभी एजेंसियों को इसमें शामिल किया जा सके। इन एजेंसियों के कार्यों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।

- न्यायिक दृष्टिकोण: बिन्नी लिमिटेड मामले, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के साधन के रूप में कार्य करने वाला निजी निकाय या एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में शामिल है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिये रिट जारी करते हैं , जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाली संस्थाओं पर केंद्रित होते हैं । रिट क्षेत्राधिकार इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि संस्था सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करती है या नहीं। केवल वैधानिक निकाय और सरकारी कार्य करने वाली संस्थाएँ ही रिट के अधीन हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के दायरे पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? (2015) (a) भारत के राष्ट्रपति उत्तर: D मेन्स:प्रश्न. न्यायिक विधान, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। (2020) |