ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा में संतुलन

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, केंद्रीय बजट 2025-26, ऊर्जा सुरक्षा, कोयला, प्राकृतिक गैस, UNFCCC COP-29, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, यूरोपीय संघ, REPowerEU प्लान, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन, परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR), भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR), प्रेशराइज़्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR)। मेन्स के लिये:ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोयले की भूमिका, ऊर्जा संक्रमण में कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा में संतुलन। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिये एक विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के निरंतर महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्रीय बजट 2025-26 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ पहलों की घोषणा की गई।

ऊर्जा सुरक्षा क्या है?

- ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा सुरक्षा से तात्पर्य एक विश्वसनीय, सतत् और सस्ती ऊर्जा प्रणाली को बनाए रखने की क्षमता से है जो व्यक्तियों, उद्योगों और सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

- अवयव:

- उपलब्धता: मांग को पूरा करने के लिये विविध स्रोतों से विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति।

- सुगम्यता: दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी तक ऊर्जा पहुँचाने के लिये बुनियादी ढाँचा।

- वहनीयता: उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिये स्थिर, लागत प्रभावी ऊर्जा कीमतें।

- स्थिरता: दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन के लिये स्वच्छ, कुशल ऊर्जा उपयोग।

- महत्व: यह दैनिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने तथा कृषि और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक है।

- आर्थिक विकास: औद्योगिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देता है।

- राजनीतिक स्थिरता: ऊर्जा की कमी से उत्पन्न अशांति को रोकती है।

- सतत् विकास: भविष्य के लिये स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करता है।

- खाद्य सुरक्षा: कृषि के लिये आवश्यक, खाद्य उत्पादन, वितरण और कीमतों को प्रभावित करती है।

- ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक:

- भौतिक कारक: जीवाश्म समृद्ध क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा बेहतर है, जबकि अन्य क्षेत्रों को अभाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- लागत : गैर-नवीकरणीय संसाधनों के ह्रास से निष्कर्षण लागत और ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं।

- प्रौद्योगिकी: प्रगति ने नवीकरणीय ऊर्जा को व्यवहार्य बना दिया है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिये।

- राजनीतिक कारक: भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये कोयला क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- विशाल कोयला भंडार: भारत में विश्व के कोयला भंडार का 10% हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक गैस भंडार का केवल 0.7% ही है, जिससे कोयला देश में सबसे विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोत बन गया है।

- आर्थिक व्यवहार्यता: कोयला आधारित विद्युत सयंत्रों में, विशेष रूप से 2010 के दशक के दौरान, महत्त्वपूर्ण निवेश किया गया है, तथा उनके समय से पूर्व बंद हो जाने से उनका उपयोग कम हो जाएगा तथा वे अनुपयुक्त हो जाएंगे।

- जलवायु वित्तपोषण: बाकू, अज़रबैजान में आयोजित UNFCCC COP 29 में विकसित देशों ने वार्षिक जलवायु वित्तपोषण के लिये केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया, जो आवश्यक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।

- परिणामस्वरूप भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों में संशोधन करना पड़ सकता है तथा कोयले पर अपनी निर्भरता बनाए रखने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियाँ: सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- ग्रिड एकीकरण के लिये उच्च निवेश

- रुकावट को प्रबंधित करने के लिये बैटरी भंडारण से संबंधित समस्याएँ।

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिये सघन आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता सीमित है।

- नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।

- भू-राजनीतिक जोखिम: नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ प्रायः आयातित सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करती हैं, जिससे भारत की बाहरी भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, तथा ऊर्जा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

- विकसित देशों से सबक: अतीत में ऊर्जा परिवर्तन वाणिज्यिक हितों से प्रेरित थे, न कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्सर्जन को सीमित करने की इच्छा से।

- फ्राँस ने 1970 के दशक में तेल प्रतिबंधों के कारण अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार किया , जबकि 2022 में यूरोपीय संघ ने रूसी गैस आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिये REPowerEU योजना शुरू की।

- वर्ष 2023 में, अमेरिका ने अलास्का में अपनी सबसे बड़ी तेल-ड्रिलिंग परियोजना को मंजूरी दी, जिससे यह उज़ागर हुआ कि विकसित देश भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं।

- संकुलन लागत: नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण से संकुलन लागत (Congestion Costs) आती है और इसके कारण कई देशों में विद्युत् की कीमतें बढ़ गई हैं।

- संकुलन लागत (Congestion Costs) से तात्पर्य सीमित पारेषण या वितरण क्षमता से उत्पन्न अतिरिक्त लागत से है, जो विद्युत् वितरण को अकुशल बनाती है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति

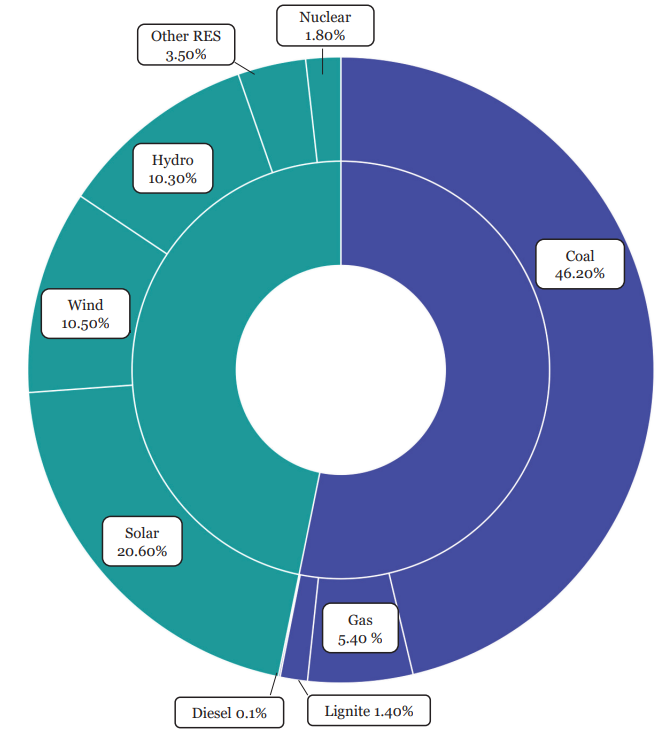

- संस्थापित क्षमता: नवंबर 2024 तक, भारत में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 213,701 मेगावाट विद्युत् उपलब्ध है, जो कुल विद्युत् क्षमता का 46.8% है।

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50% विद्युत् उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन से करने का है।

- प्रगति: वर्ष 2022-23 में, 420.8 हज़ार GWh गैर-जीवाश्म ईंधन से आया, जिसने कुल उत्पादन में 22.8% का योगदान दिया।

- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का योगदान 8.81% है, परमाणु ऊर्जा का योगदान 2.49% है, तथा सौर, पवन, बायोमास का योगदान 11.52% है।

केंद्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु कौन-सी घोषणाएँ की गई हैं?

- सीमा शुल्क छूट: कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य क्रांतिक खनिजों को मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान दी गई है।

- जुलाई 2024 में घरेलू स्तर पर उपलब्ध न होने वाले 25 क्रांतिक खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी गई।

- नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM): प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल सृजन और स्वच्छ ऊर्जा हेतु वित्तपोषण तंत्र के लिये NCMM को वर्ष 2025-26 के लिये 410 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।

- खान मंत्रालय के अंतर्गत NCMM का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, क्रांतिक खनिजों का पुनर्चक्रण करना और वैश्विक खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है।

- परमाणु ऊर्जा मिशन: परमाणु ऊर्जा मिशन के लिये 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करना है।

- इसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम से कम पाँच SMR रिएक्टरों का परिचालन करना है।

- भारत लघु रिएक्टर (BSR) और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR) के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

- BSR का तात्पर्य भारत के मौजूदा दाबित भारी जल रिएक्टरों (PHWR) के क्रमिक रूप से संशोधित रूपों से है, जबकि BSMR एक नई तकनीक है जिस पर विश्व स्तर पर शोध किया जा रहा है।

भारत के ऊर्जा संक्रमण को आकार देने वाली पहलें कौन-सी हैं?

- (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना और उनका विनिर्माण (FAME)

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA)

- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)

- राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM)

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और SATAT

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

निष्कर्ष

भारत का ऊर्जा संक्रमण क्रमिक और रणनीतिक होना चाहिये, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना शामिल है। हालाँकि कोयला महत्त्वपूर्ण बना हुआ है किंतु नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और क्रांतिक खनिजों में निवेश किया जाना आवश्यक है। वैश्विक अनुभवों से सीख लेते हुए, भारत को वर्ष 2070 तक अपने नेट-ज़ीरो लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ऊर्जा संवहनीयता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करनी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के निम्न-कार्बन ऊर्जा भविष्य की ओर बदलाव में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत की जैव-ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव-ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (a) प्रश्न. भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? (2015) (a) शोरा उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिये। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या हैं? (2020) प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, विकास के लिये कोयला खनन अभी भी अपरिहार्य है"। विवेचना कीजिये। (2017) |

भारत में बुनियादी ढाँचे का विकास

प्रिलिम्स के लिये:बुनियादी ढाँचा, विद्युत्, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, रेलवे, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन, सड़कें, दूरसंचार, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), बायो-टाॅयलेट, विमानन बाज़ार, क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) - UDAN, स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, मेट्रो नेटवर्क, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, शहरी चुनौती कोष, वैकल्पिक निवेश कोष (AIF),अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF), SWAMIH फंड, PM स्वनिधि। मेन्स के लिये:केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा। भारत में बुनियादी ढाँचे की स्थिति। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत ने पिछले दशक में बुनियादी ढाँचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है जो आर्थिक विकास का आधार है।

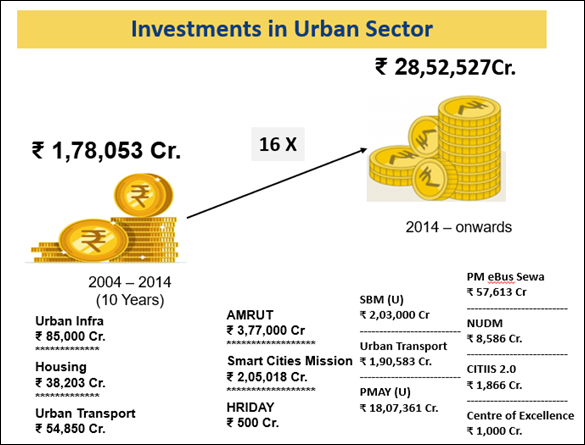

- भारत में कुल बुनियादी ढाँचा निवेश (पूंजीगत व्यय) वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

बजट 2025-26 में कौन सी बुनियादी ढाँचागत पहल की घोषणा की गई?

- बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण: राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत अगले 5 वर्षों (2025-30) में 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा।

- 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा।

- सरकार बुनियादी ढाँचे में वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के कराधान में निश्चितता प्रदान करेगी।

- राज्यों को भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF) ऋण द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का प्रस्ताव करना होगा।

- रेलवे: भारत का लक्ष्य चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेलवे बनना और स्वदेशी हाई-स्पीड ‘बुलेट’ ट्रेनें बनाना है।

- भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा करने लेगा।

- जहाज़ निर्माण: सागरीय उद्योग को समर्थन देने, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिये 25,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा।

- बड़े जहाज़ों को बुनियादी ढाँचे का दर्जा दिया जाएगा, जिससे वित्तीय लागत में 10 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

- बुनियादी ढाँचे का दर्जा बेहतर वित्तपोषण, कर लाभ, सरकारी सहायता और कम नियामक बाधाओं को सक्षम बनाता है।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग (Ship Breaking) के लिये क्रेडिट नोट शुरू किये जाएंगे।

- क्रेडिट नोट का प्रयोग प्रायः तब किया जाता है जब कोई खरीदार वस्तु लौटाता है। इससे जहाज़ तोड़ने वाली कंपनियों को टूटे हुए जहाज़ों से प्राप्त स्टील, ताँबा और एल्युमीनियम जैसी सामग्री को वापस करने या रीसाइकिल करने में मदद मिल सकती है।

- बड़े जहाज़ों को बुनियादी ढाँचे का दर्जा दिया जाएगा, जिससे वित्तीय लागत में 10 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

- विमानन क्षेत्र: UDAN योजना में आगामी 10 वर्षों के लिये विस्तार किया गया है तथा संशोधित UDAN योजना में 120 नए गंतव्य शामिल किये गए हैं, जिससे 40 मिलियन और अधिक यात्रियों को सेवा मिलेगी।

- बिहार के पटना और बिहटा (पटना में) हवाईअड्डों के विस्तार के साथ-साथ नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे भी विकसित किये जाएंगे।

- आवासन: सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से 1 लाख अपूर्ण आवासन इकाइयों के निर्माण में तेज़ी लाने के लिये 15,000 करोड़ रुपए का SWAMIH फंड 2 स्थापित किया जाएगा।

- स्थानीय अर्थव्यवस्था: बैंकों से बेहतर ऋण और 30,000 रुपए की सीमा के साथ UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिये PM स्वनिधि में संशोधन किया जाएगा।

भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास की स्थिति क्या है?

- राजमार्ग और सड़कें: वर्ष 2024 तक 1,46,145 किमी. क्षेत्र में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के साथ भारत में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद)।

- वर्ष 2024 में संक्रियात्मक हाई स्पीड कॉरिडोर में विस्तरण के साथ इनकी लंबाई बढ़कर 2,138 किमी. (2024) हो गई है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 2.8 गुना बढ़ गई है (वर्ष 2014-15 में 12.1 किमी./दिन से वर्ष 2023-24 में 33.8 किमी./दिन), और पूंजीगत व्यय 5.7 गुना बढ़ गया है (2013-24)।

- रेलवे: दिसंबर 2023 तक, ब्रॉड-गेज पटरियों (जिन्हें बड़ी लाइन कहा जाता है और दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फीट 6 इंच होती है) का 93.83% विद्युतीकरण कर लिया गया था, जो वर्ष 2014 में 21,801 किमी. था।

- वर्ष 2014 से 2023 की अवधि में 80,478 कोचों में बायो-टॉयलेट की व्यवस्था की गई।

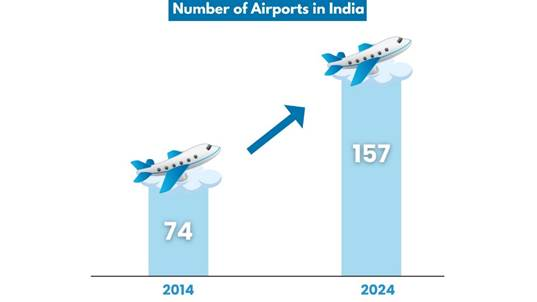

- नागर विमानन: भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है, जहाँ संक्रियात्मक हवाई अड्डों की संख्या 74 (2014) से बढ़कर 157 (2024) हो गई है।

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)- UDAN के अंतर्गत दिसंबर, 2024 तक लगभग 147 लाख यात्रियों को लाभ हुआ।

- पत्तन और पोत परिवहन: भारत में 12 प्रमुख पत्तन और 217 लघु/मध्यवर्ती पत्तन हैं।

- कार्गो हैंडलिंग क्षमता 800.5 मीट्रिक टन (2014) से बढ़कर 1,630 मीट्रिक टन (2024) (87% वर्द्धन) हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की शिपिंग रैंक वर्ष 2014 के 44वें स्थान से बढ़कर 22वें स्थान पर पहुँच गई।

- शहरी कार्य और आवासन: स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अंतर्गत लगभग 91% परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं।

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत शहरी अपशिष्ट संग्रहण में 97% की वृद्धि हुई है (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 तक) और इसके साथ ही इसी अवधि में अपशिष्ट प्रसंस्करण 18% से बढ़कर 78% हो गया है।

- वर्ष 2015 से वर्ष 2024 की अवधि में PMAY-U के अंतर्गत 118.64 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई।

- मेट्रो रेल: भारत का मेट्रो नेटवर्क 248 किमी (2014) से बढ़कर 993 किमी (2024) हो गया है, जिसमें कमीशनिंग 0.68 किमी से बढ़कर 6 किमी/माह हो गई है तथा मेट्रो शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 23 हो गई है।

- नल जल कनेक्शन: जल जीवन मिशन ने फरवरी, 2025 तक ग्रामीण नल जल कवरेज को 3.23 करोड़ (17%) से बढ़ाकर 15.44 करोड़ (79.74%) घरों तक पहुँचा दिया है।

- जल जीवन मिशन ने 1 फरवरी, 2025 तक, अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन का कुल कवरेज 15.44 करोड़ से अधिक घरों तक पहुँच गया है, जो भारत में सभी ग्रामीण घरों का 79.74% है। शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे।

आधारभूत अवसंरचनाक्या है?

- आधारभूत अवसंरचना: आधारभूत अवसंरचना(capex ) से तात्पर्य किसी व्यवसाय, क्षेत्र या राष्ट्र के कामकाज के लिये आवश्यक बुनियादी प्रणालियों से है।

- विद्युत्, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, रेलवे, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन, सड़क, साइबर सुरक्षा और दूरसंचार जैसे क्षेत्र बुनियादी ढाँचे का हिस्सा हैं।

- विशेषताएँ:

- दीर्घकालिक निवेश: इसमें बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक संरचनाएँ जैसे विद्युत ग्रिड और परिवहन प्रणालियाँ शामिल होती हैं ।

- सार्वजनिक उपयोगिताएँ और कार्य: इसमें उपयोगिताएँ (जैसे, विद्युत्, पानी) और सार्वजनिक कार्य (जैसे, सड़क, रेलवे) शामिल हैं।

- प्राकृतिक एकाधिकार: उच्च प्रारंभिक लागत प्रतिस्पर्द्धा आपूर्ति को अकुशल बना देती है (उदाहरण के लिये, पावर ग्रिड)।

- गैर-व्यापारिक सेवाएँ: पानी और विद्युत् जैसी सेवाओं को सीमा पार नहीं बेचा जा सकता।

- सार्वजनिक और निजी वस्तुएँ: समाज को लाभ पहुँचाती हैं, लेकिन अक्सर उपयोग शुल्क की आवश्यकता होती है।

- उच्च डूबी हुई लागत (High-Sunk Costs): एक बार निवेश कर दिए जाने के बाद, आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में संसाधनों को, सफलता या विफलता के बावजूद, वापस नहीं पाया जा सकता।

- सार्वजनिक सेवा के रूप में आधारभूत अवसंरचना:

- गैर-प्रतिद्वंद्वी प्रकृति: एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरों के लिये उपलब्धता कम नहीं होती है।

- मूल्य बहिष्करण: इन्हें शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत, भुगतान के आधार पर प्रदान किया जाता है।

- सामाजिक अवसंरचना: अवसंरचना में अस्पताल और स्कूल जैसी सामाजिक क्षेत्र की सुविधाएँ भी शामिल हैं, हालाँकि इनमें एकाधिकार संबंधी विशेषताएँ नहीं होती हैं।

आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिये सरकार की पहल क्या हैं?

- PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP): NMP में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2018 के 44वें स्थान से 6 स्थान सुधरकर वर्ष 2023 में 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुँच गई है।

- भारतमाला परियोजना: नवंबर, 2024 तक परियोजना के तहत कुल 18,926 किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: वर्ष 2024-25 में 7,71,950 कि.मी सड़कें पूरी हुईं।

- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)- उड़ान: अब तक 619 RCS मार्गों पर परिचालन शुरू हो चुका है, जो 13 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डों सहित 88 हवाई अड्डों को आपस में जोड़ता हैं।

निष्कर्ष:

भारत के आधारभूत अवसंरचना के विकास में सड़क, रेलवे, नागरिक उड्डयन और शहरी मामलों में प्रगति के साथ उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्तपोषण योजनाओं और परियोजना प्रस्तावों सहित सरकार की पहलों का उद्देश्य आधारभूत अवसंरचना को और बढ़ावा देना है, जिससे यह आर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण बन सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: आधारभूत अवसंरचना का विकास भारत की समग्र सामाजिक-आर्थिक भलाई में किस प्रकार योगदान दे सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न भारत में "सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना" शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? (2020) (a) डिजिटल सुरक्षा अवसंरचना उत्तर: A प्रश्न: 'राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. “अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजिये। (2021) |

भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट, समवर्ती सूची, आजीविका और उद्यम के लिये हाशिये पर पड़े व्यक्तियों के लिये सहायता, गरीबी, बेरोज़गारी मेन्स के लिये:भारत में कमज़ोर समूह, भीख मांगना, भारत में सामाजिक कल्याण के लिये कानूनी ढाँचा, भिक्षावृत्ति का अपराधीकरण। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

इस समस्या से निपटने और विस्थापित भिखारियों के लिये वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के प्रयासों के तहत, उदाहरण के रूप में इंदौर का अनुसरण करते हुए, भोपाल, मध्य प्रदेश ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

- भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध का कारण: यातायात सिग्नल, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भिक्षावृत्ति की खबरों के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और दुर्घटनाएँ होती हैं ।

- अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई भिखारी अन्य राज्यों से आते हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है या वे अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे के खतरों को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- कानूनी कार्रवाई:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (उपद्रव या आशंका वाले खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति) के तहत पूरे भोपाल ज़िले में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त, BNSS की धारा 223 उन लोगों को दंडित करती है जो लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक रूप से दिये गए आदेशों की अवहेलना करते हैं।

- यह प्रतिबंध इंदौर के कदम के बाद लगाया गया है, जहाँ इस वर्ष के प्रारंभ में इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना भी शामिल था।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (उपद्रव या आशंका वाले खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति) के तहत पूरे भोपाल ज़िले में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान कौन-से है?

- औपनिवेशिक कानून: वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया तथा उन्हें भिक्षावृत्ति से जोड़ दिया।

- वर्तमान विधिक ढाँचा: भारतीय संविधान के अनुसार संघ और राज्य सरकारों दोनों को समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15) के तहत आहिंडन अथवा वैग्रेंसी (भिक्षावृत्ति सहित), घुमंतू और प्रवासी जनजातियों पर विधि का निर्माण करने की अनुमति है।

- भिक्षावृत्ति से संबंधित कोई केंद्रीय विधि नहीं है। इसके स्थान पर, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को आधार बनाकर विधि का निर्माण किया है।

- इस अधिनियम में भिक्षुक को न केवल भिक्षा माँगने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि इसके अंतर्गत ऐसी व्यक्ति भी शामिल हैं जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वस्तुओं का विक्रय करते हैं अथवा निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन के आभाव में निराश्रित होते हैं।

- आहिंडन में भिक्षा माँगना भी शामिल है और अधिनियम के अनुसार इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियाँ सामाजिक उपद्रवी होते हैं।

- भिक्षावृत्ति से संबंधित कोई केंद्रीय विधि नहीं है। इसके स्थान पर, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को आधार बनाकर विधि का निर्माण किया है।

- विधिशास्त्र: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निर्णय सुनाया कि बॉम्बे अधिनियम की प्रवृत्ति मनमाना है और यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है और निर्धनता को अपराध घोषित किये बिना इसका समाधान किये जाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में सार्वजनिक स्थानों से भिक्षुकों को प्रतिबंधित किये जाने की मांग वाले एक लोकहित मुकदमे को खारिज़ कर दिया और निर्णय सुनाया कि भिक्षावृत्ति एक आपराधिक मुद्दा नहीं अपितु सामाजिक-आर्थिक समस्या है।

- SMILE: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई आजीविका और उद्यम हेतु हाशिए पर स्थित व्यक्तियों की सहायता (SMILE) योजना का उद्देश्य वर्ष 2026 तक "भिक्षावृत्ति मुक्त" भारत की दिशा में कार्य करते हुए चिकित्सा देखभाल, शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर भिक्षुकों का पुनर्वास करना है।

- वर्ष 2024 तक, SMILE के तहत 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया, जिनमें बालकों की संख्या 352 थी।

नोट: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिक्षुकों और आहिंडकों (Vagrants) की संख्या लगभग 413670 थी। भिक्षुकों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।

भारत में भिक्षावृत्ति के प्रचलन के क्या कारण है?

- आर्थिक कठिनाइयाँ: गरीबी, बेरोज़गारी और अल्परोज़गार भिक्षावृत्ति के प्रमुख कारण हैं।

- हाशिए पर स्थित व्यक्तियों का गाँवों से शहरों की ओर पलायन करने से प्रायः निर्धनता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वे भिक्षावृत्ति के लिये विवश हो जाते हैं।

- सामाजिक और सांस्कृतिक कारक: जाति व्यवस्था के कारण ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों का हाशियाकरण जारी है, जिससे उनके अवसर सीमित हो गए हैं।

- कुछ संस्कृतियों के लिये भिक्षावृत्ति एक वंशानुगत व्यवसाय है (जैसे, नट, बाज़ीगर और सैन्स)।

- शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता: स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के अभाव के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति के लिये विवश होना पड़ता है।

- प्रायः मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है और वे जीवन निर्वाह के लिये भिक्षावृत्ति के लिये विवश हो जाते हैं।

- प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़, सूखा और भूकंप से लोगों को विस्थापन होता है, जिससे उनके लिये अत्यधिक निर्धनता और भिक्षावृत्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- संगठित भिक्षावृत्ति का गिरोह: मानव तस्कर और आपराधिक गिरोह महिलाओं और बच्चों का जबरन भिक्षावृत्ति के लिये शोषण करते हैं, जो अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी, गुलामी या शोषण पर रोक) का उल्लंघन है।

- शिशुओं को प्रायः रुग्ण दिखाने के लिये तथा सहानुभूति-प्रेरित दान बढ़ाने के लिये मादक दवाएँ दी जाती हैं।

भिक्षावृत्ति का समाज पर क्या परिणाम होता है?

- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जोखिम: भिक्षावृत्ति वाले स्थानों पर प्रायः स्वच्छता की कमी होती है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं।

- कुपोषित भिखारियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ पड़ता है।

- अपराध और शोषण: संगठित भिक्षावृत्ति वाले गिरोह बाल तस्करी और जबरन श्रम में संलिप्त हैं। भिखारियों में नशीली दवाओं की लत और मादक द्रव्यों के सेवन का जोखिम अधिक है।

- पर्यटन और शहरी क्षेत्र: शहरों में अनियंत्रित भिक्षावृत्ति से पर्यटन प्रभावित होता है और भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचता है।

- सड़कों पर भिक्षावृत्ति की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और सार्वजनिक उपद्रव की शिकायतें बढ़ रही हैं।

- मानवाधिकार उल्लंघन: कई भिखारियों को वैकल्पिक पुनर्वास के बिना भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाता है।

- भिखारी की परिभाषा में औपनिवेशिक युग के पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंबन जारी है, जिसमें प्रायः खानाबदोश जनजातियों और गरीबों को कानूनी कार्यवाही का लक्ष्य बनाया जाता है।

- ये कानून कभी-कभी अधिकारियों को गरीबों या शहरी सौंदर्य के साथ असंगत समझे जाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति देते हैं।

आगे की राह

- भिक्षावृत्ति वाले गिरोहों से निपटना: पुलिस, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और बाल कल्याण संगठनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत भिक्षावृत्ति वाले गिरोहों को खत्म करने के लिये तस्करी विरोधी कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन।

- शोषणकारी भिक्षावृत्ति सिंडिकेट को दंडित करना। कारावास के बजाय पुनर्वास पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

- सामुदायिक संवेदनशीलता: भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विश्वसनीय धर्मार्थ संस्थाओं और सामुदायिक परियोजनाओं के लिये दान को बढ़ावा देना, तथा यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वास प्रयासों के लिये धन उपलब्ध हो।

- शहरी नियोजन और निराश्रयों के लिये सहायता: बेहतर सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा संचालित रात्रि आश्रयों (Run Night Shelters) की संख्या में वृद्धि करना।

- भिखारियों को समाज में एकीकृत करने में सहायता के लिये कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर प्रदान करना।

- नीतिगत ढाँचा: बेरोज़गारी और सामाजिक बहिष्कार जैसे अंतर्निहित मुद्दों को लक्षित करते हुए नीतियों का निर्माण करना, रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना।

- भिक्षावृत्ति की जटिल प्रकृति को संबोधित करने वाले समग्र समाधान तैयार करने के लिये सामाजिक न्याय, शहरी मामलों और श्रम जैसे मंत्रालयों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।

- स्थानीय साझेदारियाँ: पुनर्वासित व्यक्तियों के लिये स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिये स्थानीय व्यवसायों और उद्योगों के साथ सहयोग करना, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में भिक्षावृत्ति एक व्यक्तिगत पसंद के बजाय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और नीतिगत विफलताओं का प्रतिबिंब है।" भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या के समाधान के लिये संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये। |

भारत में कृषि विकास

प्रिलिम्स के लिये:कृषि, केंद्रीय बजट 2025-26, उच्च उपज वाले बीज, मोनोकल्चर, फसल विविधता, FPO, जीन बैंक, कपास, ईईजेड, हाई सी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मत्स्य पालन, सिंचाई, दाल उत्पादन, ग्रामीण ऋण स्कोर, SHG, ब्याज अनुदान योजना, बीटी कपास, GIS, रिमोट सेंसिंग। मेन्स के लिये:केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पहल, उच्च उपज वाले बीजों से संबंधित चिंताएँ। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए भारत की विकास यात्रा के लिये ‘कृषि को प्रथम इंजन’ की संज्ञा देते हुए अन्नदाताओं के लाभ के लिये कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों की घोषणा की गई।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र ने मज़बूत वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक सालाना औसतन 5% रही है।

- हालाँकि, उच्च उपज वाले बीजों पर घोषित राष्ट्रीय मिशन ने एकल कृषि और फसल विविधता की हानि पर चिंता जताई है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि से संबंधित किन पहलों की घोषणा की गई?

- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन: इसका उद्देश्य उच्च उपज वाले बीजों का विकास करके कृषि उत्पादकता में सुधार करना है, जो कीटों और जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल हैं ।

- फोकस क्षेत्र :

- बेहतर उत्पादकता और प्रतिरोध क्षमता वाली नई बीज किस्मों का विकास करना।

- कीटों और जलवायु के प्रति अनुकूल बीज तैयार करना।

- किसानों के लिये उच्च उपज वाले बीजों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना।

- बीज किस्में: इसका लक्ष्य 100 से अधिक नई बीज किस्मों की उपलब्धता बढ़ाना है, जिनमें 23 अनाज, 11 दालें, 7 तिलहन आदि शामिल हैं।

- फोकस क्षेत्र :

- बिहार में मखाना बोर्ड: उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने और FPO और सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को समर्थन देने के लिये एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

- खाद्य प्रसंस्करण: केंद्र सरकार पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी।

- जीन बैंक: भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिये 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक ( पहला 1996 में) स्थापित किया जाएगा।

- जीन बैंक एक ऐसी सुविधा है जहाँ पौधों, जानवरों या सूक्ष्मजीवों से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री को भविष्य में उपयोग के लिये संग्रहीत एवं संरक्षित किया जाता है।

- कपास उत्पादकता मिशन: यह कपास की कृषि की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिये एक 5-वर्षीय मिशन है, और अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देता है।

- यह वस्त्र मंत्रालय के 5F सिद्धांत अर्थात फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन अनुरूप है।

- सतत् मत्स्य पालन: सरकार अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए, EEZ तथा हाई सी के लिये एक सतत् मत्स्य पालन ढाँचा तैयार करेगी।

- मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, सतत् प्रथाओं, बेहतर भंडारण, सिंचाई और ऋण उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 100 कम उत्पादकता वाले ज़िलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

- दलहन में आत्मनिर्भरता के लिये मिशन: दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम: यह कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण सशक्तीकरण के माध्यम से कृषि में अल्प-रोज़गार की समस्या को दूर करने के लिये एक बहु-क्षेत्रीय पहल है।

- इसमें ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है, तथा इसका लक्ष्य रोज़गार सृजन, महिलाओं के लिये वित्तीय स्वतंत्रता और कृषि आधुनिकीकरण है।

- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ' ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ' ढाँचा विकसित करेंगे।

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC धारकों के लिये ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई, जिससे लगभग 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा।

मखाना

- मखाना, जिसे फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है, काँटेदार वाॅटर लिली (Euryale Ferox) का सूखा हुआ बीज है।

- बिहार भारत के मखाना उत्पादन में 90% योगदान देता है। इसे पोषक तत्त्वों से भरपूर, कम वसा वाले स्वस्थ नाश्ते के रूप में मान्यता प्राप्त है

- वर्ष 2022 में ' मिथिला मखाना' को GI टैग मिला।

- वैश्विक मखाना बाज़ार का मूल्य वर्ष 2023 में 43.56 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

उच्च उपज वाले बीज

- परिचय: उच्च उपज वाले बीजों को चयनात्मक प्रजनन, आनुवंशिक संशोधन या उन्नत तकनीकों का उपयोग करके भूमि की प्रति इकाई फसल उत्पादन बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- लाभ: वे तेज़ी से विकास, बेहतर रोग प्रतिरोध के साथ अधिक उत्पादन देते हैं, और कम संसाधनों की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण: संकर धान (PRH 10 और पूसा बासमती 1121), संकर गेहूँ (HD 3086 और PBW 725), बीटी कपास, आदि।

- चिंताएँ: इससे एकल-फसल को बढ़ावा मिलने, जैवविविधता कम होने, देशी बीजों को खतरा होने तथा कॉर्पोरेट बीज कंपनियों पर निर्भरता बढ़ने का खतरा है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कृषि संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

- कृषि विकास: कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 5% रही (2016-23), जिसमें GVA का हिस्सा 24.38% (2014-15) से बढ़कर 30.23% (2022-23) हो गया।

- पिछले दशक में कृषि आय में वार्षिक 5.23% की वृद्धि हुई है।

- क्षेत्रवार निष्पादन: वर्ष 2013-14 और वर्ष 2022-23 के बीच मत्स्योद्योग में सर्वाधिक वृद्धि दर (13.67%) रही, इसके बाद पशुधन (12.99%) का स्थान रहा, जबकि तिलहन में 1.9% की नगण्य वृद्धि हुई।

- सिंचाई: सकल फसल क्षेत्र (GCA) में सिंचाई कवरेज 49.3% (2015-16) से बढ़कर 55% (2020-21) हो गई, जबकि सिंचाई तीव्रता 144.2% से बढ़कर 154.5% हो गई।

- पंजाब (98%), हरियाणा (94%), उत्तर प्रदेश (84%), और तेलंगाना (86%) में सिंचाई कवरेज सर्वाधिक है, जबकि झारखंड और असम में यह 20% से कम है।

- GCA का तात्पर्य एक कृषि वर्ष में खेती की गई कुल भूमि से है, जिसमें एक ही भूमि पर अनेक फसल चक्र शामिल होते हैं।

आगे की राह

- जैवविविधता को बढ़ावा देना: उच्च उपज देने वाले बीजों के साथ-साथ बीज की परंपरागत किस्मों की सुरक्षा करना, दोनों के संयोजन को प्रोत्साहित करना, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ जैवविविधता को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी।

- पारिस्थितिकीय संधारणीयता: फसल चक्र और बहु-कृषि (एक ही समय में एक ही स्थान पर विभिन्न फसलें) को बढ़ावा देकर एकल-कृषि खेती को रोकने, तथा मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा कीट जोखिम को कम करने हेतु विविध फसल प्रणालियों के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।

- अनुसंधान और विकास: पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधियों से जलाभाव, बाढ़ और कीट-रोधी फसलें विकसित की जानी चाहिये।

- प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग: फसल स्वास्थ्य, कीट प्रकोप और प्रारंभिक चेतावनियों के लिये GIS और रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर उच्च उपज वाले बीजों की निगरानी और संधारणीय प्रथाओं के लिये प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: केंद्रीय बजट 2025-26 की पहलें भारतीय कृषि की दीर्घकालिक संधारणीयता में किस प्रकार सहायता कर सकती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. 'जलवायु-अनुकूली कृषि के लिये वैश्विक सहबंध' (ग्लोबल एलायन्स फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) (GACSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2018)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) कृषि उत्पादन को बनाए रखने में किस सीमा तक सहायक है? (2019) |