भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक सर्वेक्षण, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चालू खाता घाटा, खुदरा मुद्रास्फीति, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: RBI, सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, खाद्य मुद्रास्फीति, बाह्य ऋण से GDP अनुपात, विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स सूचकांक, PM-AWAS-ग्रामीण, ग्राम सड़क योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, महिला श्रम-बल भागीदारी, किसान क्रेडिट कार्ड, DigiLocker, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मेन्स के लिये:मुद्रास्फीति, NPA, GDP वृद्धि, बाह्य ऋण, बेरोज़गारी दर, भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले क्षेत्र, प्रमुख सरकारी पहल से संबंधित मुख्य डेटा। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में सत्र 2023-24 के लिये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। यह भारत के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

- परिचय: आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिये केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज़ है।

- इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (वर्तमान में वी. अनंत नागेश्वरन) की देखरेख में वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।

- इसे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है।

- उद्देश्य:

- विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करना।

- प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करना।

- सरकार की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालना।

- आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करना और आगामी वर्ष के लिये एक अवेक्षण/आउटलुक प्रदान करना।

- ऐतिहासिक संदर्भ:

- पहली बार सत्र 1950-51 में प्रस्तुत किया गया।

- प्रारंभ में, यह बजट दस्तावेज़ों का एक हिस्सा था।

- वर्ष 1964 में इसे एक अलग खंड बना दिया गया।

सत्र 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण से मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- अर्थव्यवस्था की स्थिति:

- वास्तविक GDP वृद्धि: वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक GDP में 8.2% वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 24 की चार तिमाहियों में से तीन में 8% के आँकड़े को पार कर गई।

- खुदरा मुद्रास्फीति: खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में 6.7% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 5.4% हो गई।

- चालू खाता घाटा (CAD): CAD वित्त वर्ष 2023 में 2.0% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में GDP का 0.7% हो गया।

- कर राजस्व: प्रत्यक्ष करों ने कुल कर राजस्व का 55% योगदान दिया, जबकि अप्रत्यक्ष करों ने शेष 45% का योगदान दिया।

- पूंजीगत व्यय: सरकार ने पूंजीगत व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि की और 81.4 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया।

- मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता - स्थिरता ही मुख्य शब्द

- मौद्रिक नीति: RBI ने पूरे वित्त वर्ष 2024 में 6.5% पर स्थिर नीति रेपो दर बनाए रखी।

- परिणामस्वरूप, अप्रैल 2022 से जून 2024 तक कोर मुद्रास्फीति में लगभग 4% की गिरावट आई।

- ऋण वृद्धि: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) द्वारा ऋण वितरण 164.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो मार्च 2024 तक 20.2% बढ़ गया।

- बैंकिंग क्षेत्र: सकल और निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ कई वर्षों के निचले स्तर पर हैं तथा बैंक परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

- RBI की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि SCB की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात मार्च 2024 में घटकर 2.8% हो गया है, जो 12 वर्षों का निचला स्तर है।

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को दोहरे बैलेंस शीट/तुलन-पत्र की समस्या के लिये एक प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी गई है, पिछले 8 वर्षों में, मार्च 2024 तक 13.9 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाले 31,394 कॉर्पोरेट देनदारों का निपटान किया गया है।

- ट्विन बैलेंस शीट समस्या भारी कर्ज में डूबे निगमों और बैंकों को संदर्भित करती है जो अशोध्य ऋणों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला एक दुष्चक्र बन गया है।

- पूंजी बाज़ार: प्राथमिक पूंजी बाज़ारों ने वित्त वर्ष 2023 में निजी और सार्वजनिक कॉरपोरेट्स के सकल स्थायी पूंजी निर्माण का लगभग 29%, 10.9 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निर्माण किया।

- बीमा और माइक्रोफाइनेंस: भारत सबसे तेज़ी से बढ़ते बीमा बाज़ारों में से एक बनने की ओर अग्रसर है और वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र है।

- मौद्रिक नीति: RBI ने पूरे वित्त वर्ष 2024 में 6.5% पर स्थिर नीति रेपो दर बनाए रखी।

- कीमतें और मुद्रास्फीति - नियंत्रण में:

- मुद्रास्फीति के रुझान:

- वित्त वर्ष 2024 में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 6% से कम दर्ज की गई।

- वित्त वर्ष 2024 में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति नौ वर्षों के निचले स्तर पर आ गई।

- वित्त वर्ष 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 6.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 7.5% हो गई।

- एलपीजी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कटौती से खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति को अपेक्षाकृत कम रखने में मदद मिली।

- भविष्य के अनुमान: RBI ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति के 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% तक गिरने का अनुमान लगाया है।

- मुद्रास्फीति के रुझान:

- बाह्य/विदेशी क्षेत्र - प्रचुरता के बीच स्थिरता:

- निर्यात: वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात 4.9% बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया, जिसमें IT/सॉफ्टवेयर और अन्य व्यावसायिक सेवाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

- प्रेषण: भारत वर्ष 2023 में कुल 120 बिलियन अमेरीकी डॉलर के प्रेषण के साथ शीर्ष वैश्विक प्राप्तकर्त्ता बना हुआ है।

- बाह्य ऋण: मार्च 2024 तक भारत का बाह्य ऋण और GDP अनुपात 18.7% था।

- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन: विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स सूचकांक में भारत की रैंक वर्ष 2014 में 44वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर पहुँच गई।

- पर्यटन: विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2021 के 1.38% से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.58% हो गई है।

- मध्यम अवधि का दृष्टिकोण - नए भारत के लिये विकास रणनीति:

- विकास रणनीति: 7%+ की विकास दर को बनाए रखने के लिये केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।

- मुख्य फोकस क्षेत्र: कौशल एवं रोज़गार सृजन, कृषि, MSME में चुनौतियाँ, हरित ऊर्जा संक्रमण तथा शिक्षा-रोज़गार अंतर को समाप्त करना आदि मध्यम अवधि के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण - समझौताकारी समन्वयन से निपटना:

- नवीकरणीय ऊर्जा: मई 2024 तक, गैर-जीवाश्म स्रोतों की स्थापित विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 45.4% हिस्सेदारी रही।

- ऊर्जा आवश्यकताएँ: भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ वर्ष 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है।

- स्वच्छ ऊर्जा में निवेश: स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2023 के दौरान 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ।

- सामाजिक क्षेत्र - लाभ जो सशक्त बनाते हैं:

- कल्याण व्यय: वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान यह 12.8% की CAGR से बढ़ा।

- स्वास्थ्य सेवा: 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी किये गए हैं।

- आवास: पिछले 9 वर्षों में PM-AWAS-ग्रामीण के तहत 2.63 करोड़ आवास बनाए गए।

- ग्रामीण बुनियादी ढाँचा: सत्र 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गईं।

- रोज़गार और कौशल विकास - गुणवत्ता की ओर:

- बेरोज़गारी दर: सत्र 2022-23 में घटकर 3.2% रह गई।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत शुद्ध पेरोल वृद्धि पिछले पाँच वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़कर 13.15 मिलियन हो गई है, जो औपचारिक क्षेत्रों में रोज़गार में प्रबल वृद्धि को दर्शाता है।

- युवा बेरोज़गारी: वर्ष 2017-18 के 17.8% से घटकर वर्ष 2022-23 में 10% हो गई।

- महिला श्रम-बल भागीदारी: लगातार छह वर्षों से बढ़ रही है (वर्तमान में 37.0%)।

- गिग इकॉनमी: वर्ष 2029-30 तक इसमें शामिल कार्यबल के 2.35 करोड़ तक पहुँचने की आशा है।

- बेरोज़गारी दर: सत्र 2022-23 में घटकर 3.2% रह गई।

- कृषि और खाद्य प्रबंधन

- कृषि विकास: इस क्षेत्र ने पिछले पाँच वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की।

- ऋण और सूक्ष्म सिंचाई: कृषि के लिये वितरित ऋण राशि 22.84 लाख करोड़ रुपए थी।

- वित्त वर्ष 2015-16 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया।

- किसान क्रेडिट कार्ड: 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ कार्ड जारी किये गए।

- उद्योग – मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य:

- औद्योगिक विकास: वित्त वर्ष 2024 में 8.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि को 9.5 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला।

- फार्मास्युटिकल और वस्त्र क्षेत्र: भारत का फार्मास्युटिकल बाज़ार (जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है) अपनी मात्रा के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।

- यह वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है, जिसका वस्त्र और परिधान निर्यात वित्त वर्ष 24 में 2.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया।

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: भारत का इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र, वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी का अनुमानित 3.7 प्रतिशत है।

- वित्त वर्ष 23 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 8.22 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया।

- सेवाएँ- विकास के अवसरों को बढ़ावा देना:

- क्षेत्र का योगदान: वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और इस वर्ष के दौरान इसमें 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- डिजिटल सेवाएँ: डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई।

- वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022 में विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4 प्रतिशत था और वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात का 44 प्रतिशत था।

- विमानन: वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

- ई-वाणिज्य: भारत के ई-वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है।

- स्टार्ट-अप: भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्ट-अप वर्ष 2014 में लगभग 2,000 थे, जो बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए हैं।

- अवसंरचना – संभावित वृद्धि को बढ़ाना:

- राष्ट्रीय राजमार्ग: राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत रफ्तार वित्त वर्ष 14 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन करीब 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 तक प्रतिदिन करीब 34 किलोमीटर हो गई।

- रेलवे: पिछले पाँच वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- विमानन: वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें चालू की गई हैं।

- लॉजिस्टिक्स: अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में भारत, वर्ष 2014 के 44वें स्थान से वित्त वर्ष 2023 में 22वें स्थान पर हो गया है।

- अंतरिक्ष: भारत में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ हैं, जिनमें 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक, 3 मौसम विज्ञान और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल हैं।

- डिजिटल अवसंरचना: डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर 26.28 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्त्ता हैं और 674 करोड़ से ज़्यादा जारी किये गए दस्तावेज़ हैं।

- दूरसंचार: भारत में कुल टेलीडेंसिटी (प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या) मार्च 2014 के 75.2% से बढ़कर मार्च 2024 में 85.7% हो गई।

- मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2 प्रतिशत हो गया।

- जलवायु परिवर्तन और भारत:

- जलवायु परिवर्तन के लिये वर्तमान वैश्विक रणनीतियाँ त्रुटिपूर्ण हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है।

- पश्चिम का जो दृष्टिकोण समस्या की जड़ यानि अत्यधिक खपत का समाधान नहीं निकालना चाहता, बल्कि अत्यधिक खपत को हासिल करने के दूसरे विकल्प चुनना चाहता है।

- ‘एक उपाय सभी के लिये सही’, कार्य नहीं करेगा और विकासशील देशों को अपने रास्ते चुनने की छूट दिये जाने की ज़रूरत है।

- भारतीय लोकाचार प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों पर ज़ोर देते हैं, इसके विपरीत विकसित देशों में अत्याधिक खपत की संस्कृति को अहमियत दी जाती है।

- ‘कई पीढ़ियों वाले पारंपरिक परिवारों’ पर ज़ोर से सतत् आवास की ओर मार्ग प्रशस्त होगा।

- “मिशन लाइफ” मानव-प्रकृति सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन समस्या की जड़ में मौजूद अति उपभोग के बजाय सचेत उपभोग को बढ़ावा देता है।

- ‘मिशन लाइफ’ अत्याधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देने के मानवीय स्वभाव पर बल देता है। अत्याधिक खपत वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या की जड़ है।

- जलवायु परिवर्तन के लिये वर्तमान वैश्विक रणनीतियाँ त्रुटिपूर्ण हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लिखित प्रमुख चुनौतियाँ और अनुशंसित समाधान क्या हैं?

- पहचानी गई प्रमुख चुनौतियाँ:

- वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ और FDI: विकसित देशों में उच्च ब्याज दरों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की संभावनाएँ बहुत आशाजनक नहीं हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों में वित्तपोषण की लागत और निवेश की अवसर लागत बढ़ जाती है।

- इसके अलावा विकसित देशों में औद्योगिक नीतियाँ जो घरेलू निवेश के लिये पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती हैं, प्रतिस्पर्द्धी परिदृश्य को और भी जटिल बनाती हैं।

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ भी चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

- चीन पर निर्भरता: भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है।

- इसके अलावा चीन निम्न-कौशल विनिर्माण क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है, जिसे भारत हासिल करना चाहता है।

- AI खतरा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उदय संभावित रूप से दूरसंचार और इंटरनेट-संचालित बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) क्षेत्र को बाधित कर सकता है, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

- निजी निवेश में कमी: पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिये सितंबर 2019 में लागू किये गए कर कटौती के बावजूद कॉर्पोरेट क्षेत्र की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है।

- कर-पूर्व कॉर्पोरेट लाभ में वृद्धि हुई है, लेकिन नियुक्ति और पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं हुई है।

- रोज़गार संबंधी अनिवार्यता: रोज़गार से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले और समयबद्ध आँकड़ों की कमी है। यह कमी प्रभावी श्रम बाज़ार विश्लेषण और नीति निर्माण में बाधा डालती है।

- बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 7.85 मिलियन नौकरियाँ प्रदान की जाएँगी।

- जीवनशैली संबंधी नुकसान: सोशल मीडिया, अत्यधिक स्क्रीन समय, गतिहीन जीवनशैली तथा अस्वास्थ्यकर भोजन विकल्प को ऐसे कारकों के रूप में पहचाना गया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे भारत की आर्थिक क्षमता प्रभावित हो सकती है।

- वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ और FDI: विकसित देशों में उच्च ब्याज दरों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की संभावनाएँ बहुत आशाजनक नहीं हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों में वित्तपोषण की लागत और निवेश की अवसर लागत बढ़ जाती है।

- अनुशंसित समाधान:

- निजी क्षेत्र द्वारा रोज़गार सृजन: सर्वेक्षण के अनुसार रोज़गार सृजन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना कॉर्पोरेट क्षेत्र के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि अब उसे अतिरिक्त आय का अनुभव हो रहा है।

- निजी क्षेत्र द्वारा जीवनशैली में परिवर्तन: भारतीय व्यवसायों को पारंपरिक जीवनशैली प्रथाओं और स्वस्थ भोजन व्यंजनों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जो न केवल वैश्विक रुझानों के अनुरूप हैं, बल्कि इससे नए वाणिज्यिक अवसर भी मिलते हैं।

- कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करना: विनिर्माण और सेवाओं में चुनौतियों को देखते हुए, सर्वेक्षण में कृषि पद्धतियों और नीतियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है।

- इसमें मूल्य संवर्द्धन बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं निर्यात में अवसर प्रदान करना शामिल है।

- विनियामक बाधाओं को दूर करना: यह विधेयक व्यवसायों, विशेष रूप से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (MSME) पर विनियामक बोझ को कम करने का समर्थन करता है।

- लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना महत्त्वपूर्ण है।

- प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण: बड़े पैमाने पर सुधारों के बजाय, सर्वेक्षण में प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन के माध्यम से भारत की प्रगति को समर्थन देने तथा गति प्रदान करने के लिये राज्य क्षमता को मज़बूत करने का आह्वान किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची दर का संकेत नहीं करती, यदि (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि:(2019) (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है। उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न.1 "सुधार के बाद की अवधि में औद्योगिक विकास दर सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि से पीछे रह गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हालिया बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न. 2 क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

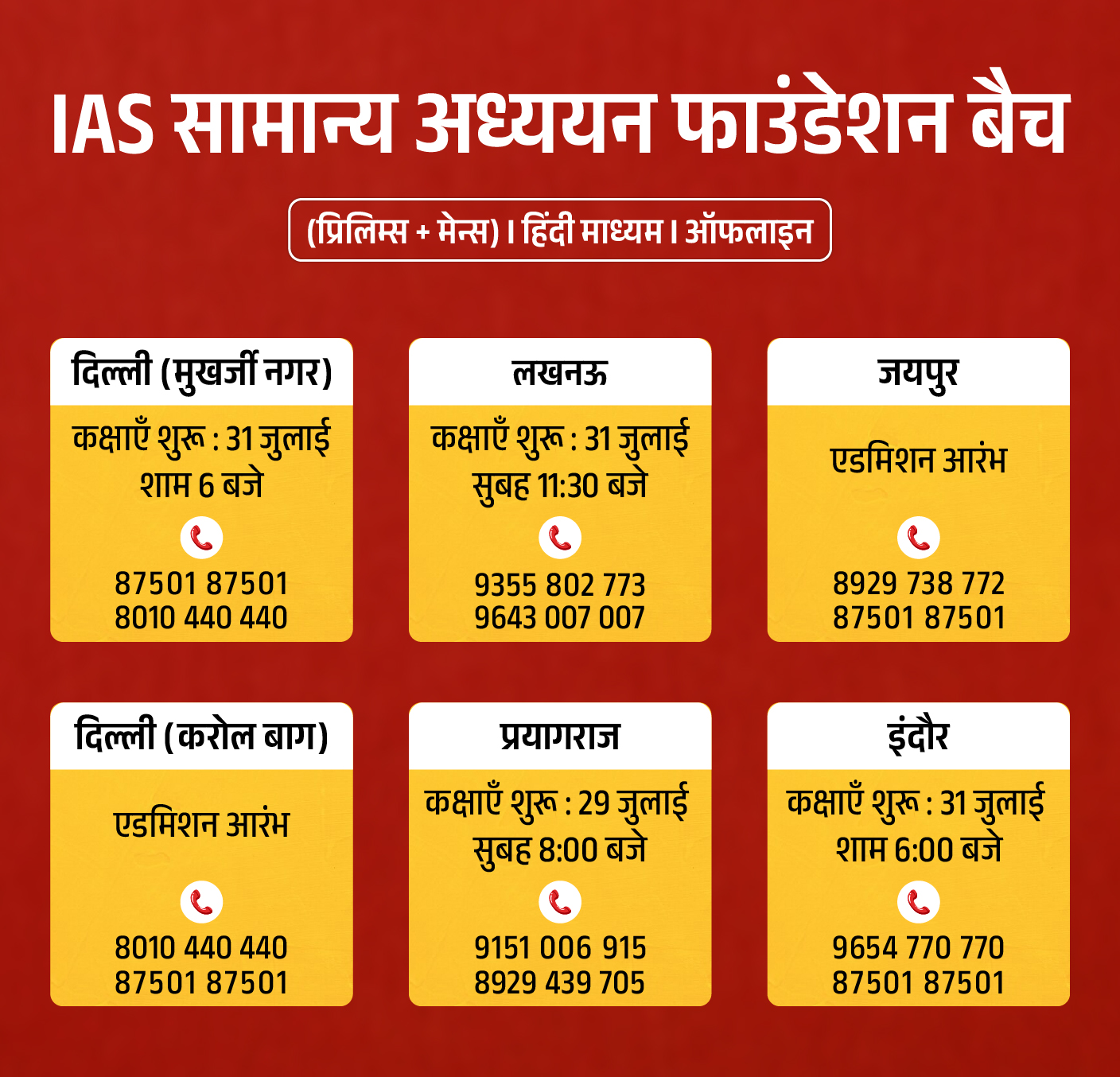

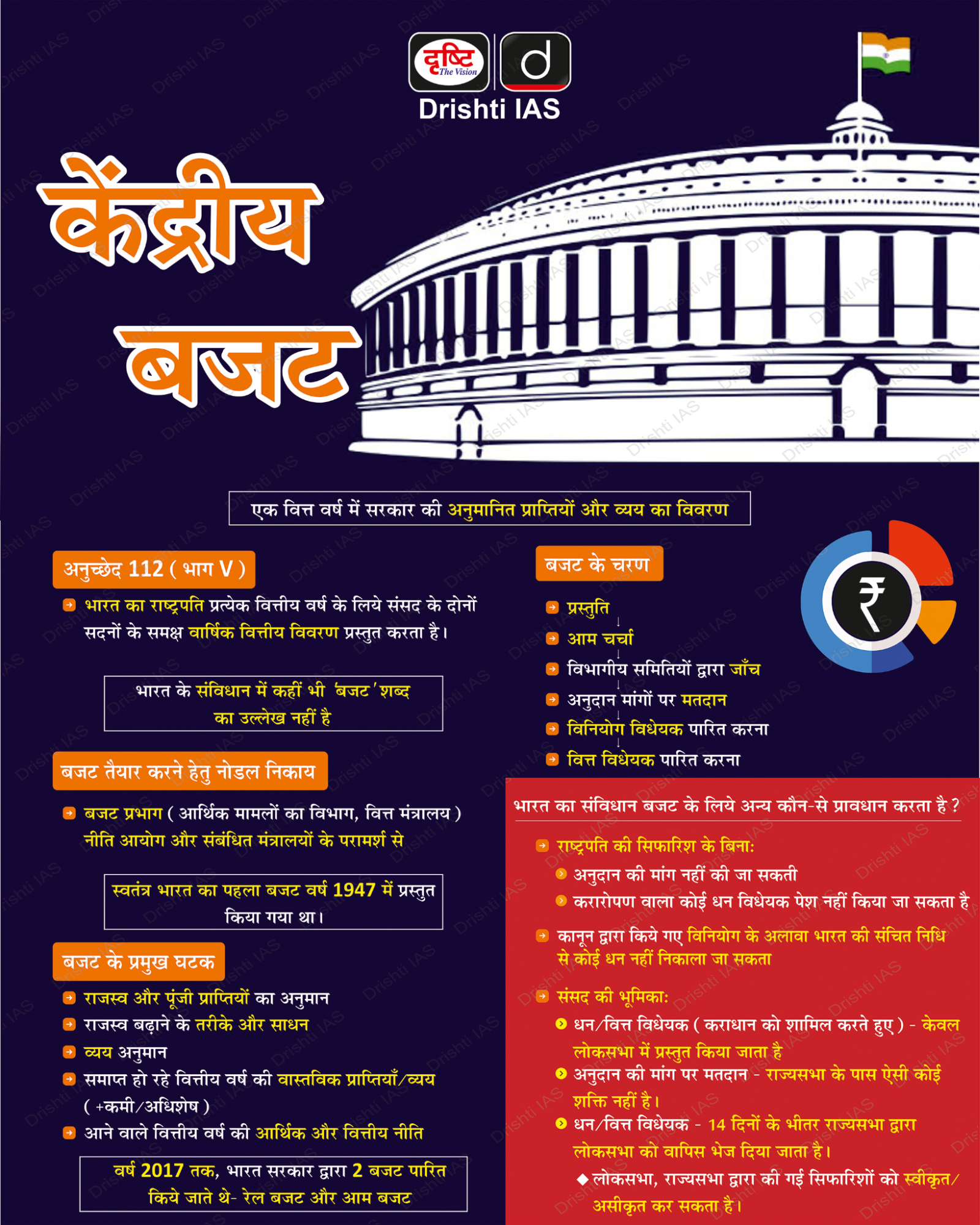

केंद्रीय बजट 2024-2025

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय बजट, संसद, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), मुद्रा ऋण, अंतरिम बजट, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मुद्रा ऋण, विवाद से विश्वास योजना मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था में संसद और सरकारी नीतियों का महत्त्व। |

स्रोत: पी. आई. बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट था।

केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- लक्षित क्षेत्र:

- अंतरिम बजट में कहा गया था हमें 4 मुख्य समुदायों-‘गरीब’, ‘महिला’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

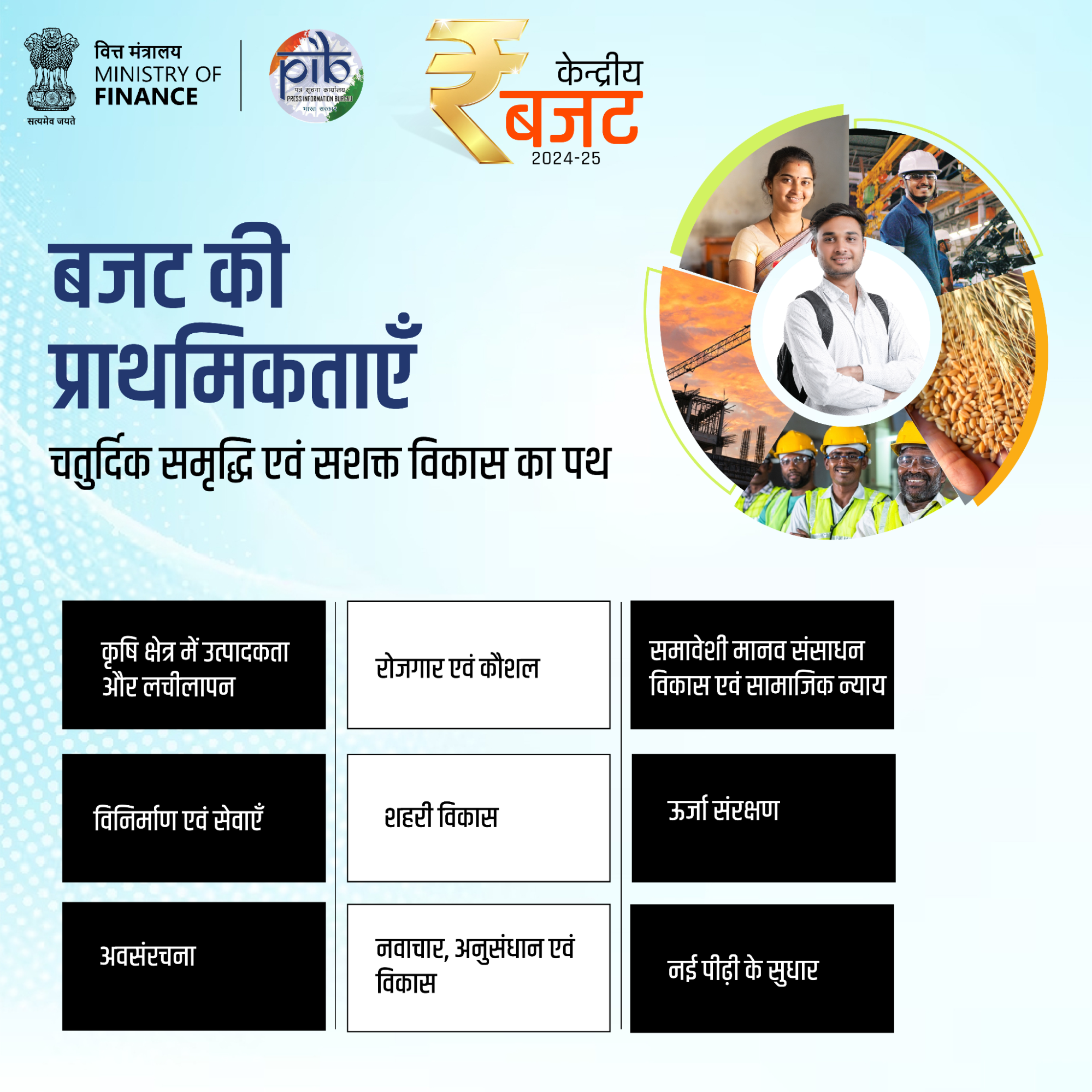

- बजट की विषयवस्तु:

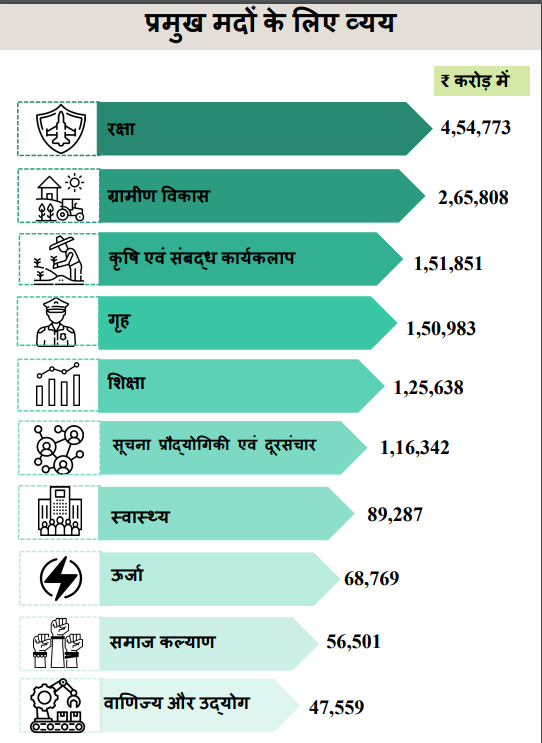

- केंद्रीय बजट 2024-25 में रोज़गार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस वर्ष शिक्षा, रोज़गार और कौशल प्रशिक्षण के लिये 1.48 लाख करोड़ रूपए आवंटित किये गए हैं।

- बजट प्राथमिकताएँ:

- बजट में कृषि, रोज़गार, मानव संसाधन विकास, विनिर्माण, सेवाएँ, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार सहित नौ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

- प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन:

- इन उपायों में 109 नई उच्च उपज वाली फसल किस्में जारी करना, 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, आवश्यकता-आधारित 10,000 जैव-इनपुट केंद्र स्थापित करना और दलहन एवं तिलहन के उत्पादन, भंडारण व विपणन को बढ़ाना (तिलहन के लिये ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करना) शामिल हैं।

- इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिये 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

- सरकार राज्यों के साथ मिलकर 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिये कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।

- प्राथमिकता 2: रोज़गार और कौशल:

- बजट में रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन जैसी योजनाएँ और कौशल को बढ़ावा देने की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना एवं 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना है।

- उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता और कौशल विकास हेतु ऋण की भी घोषणा की गई है।

- मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जा सके, जिससे प्रत्येक वर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।

- बजट में रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन जैसी योजनाएँ और कौशल को बढ़ावा देने की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना एवं 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना है।

- प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय:

- आदिवासी समुदायों और महिला उद्यमियों सहित हाशिये पर स्थित समूहों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिये समर्थन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है।

- सरकार की पूर्वोदय पहल का उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना है, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढाँचे में वृद्धि और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ा जा सके।

- वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों के 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा।

- बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ स्थापित की जाएँगी। साथ ही इस वर्ष ग्रामीण विकास और बुनियादी ढाँचे के लिये 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएँ:

- बजट में MSME के लिये समर्थन पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें श्रम-प्रधान विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्रति आवेदक 100 करोड़ रुपए तक की नई स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि की पेशकश की गई है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक MSME ऋण के लिये अपनी आंतरिक मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाएँगे। इसके अतिरिक्त, मुद्रा ऋण सीमा पिछले 'तरुण' श्रेणी के उधारकर्त्ताओं के लिये 20 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी।

- बजट में 50 खाद्य विकिरण इकाइयाँ स्थापित करने, 100 खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ स्थापित करने और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाने जैसी पहल भी शामिल हैं।

- इसके अलावा, 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिये एक योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है।

- प्राथमिकता 5: शहरी विकास:

- पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जिसमें 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।

- सरकार, बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकारों एवं बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ भी सहयोग करेगी।

- इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर, सरकार अगले पाँच वर्षों में वार्षिक रूप से 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब (हाट) स्थापित करने की योजना बना रही है।

- प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा:

- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली (हर महीने 300 यूनिट तक) देने के लिये छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है।

- इसमें परमाणु ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में रेखांकित किया गया है।

- प्राथमिकता 7: बुनियादी ढाँचा:

- सरकार इस दिशा में अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढाँचे के लिये मज़बूत वित्तीय सहायता बनाए रखने की कोशिश करेगी। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिये 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है।

- जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चरण IV की घोषणा की गई है।

- बिहार के लिये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सरकार कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं और बैराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित 20 अन्य योजनाओं के लिये 11,500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी।

- इसके अतिरिक्त असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को बाढ़ प्रबंधन, भूस्खलन एवं संबंधित परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास:

- सरकार बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना करेगी, जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये जाएँगे।

- अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पाँच गुना बढ़ाने के लिये 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।

- प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक नीति ढाँचे, श्रम सुधार और FDI नियमों के सरलीकरण की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।

- सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिये जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा।

- अन्य मुख्य बातें:

- आर्थिक नीति फ्रेमवर्क:

- सरकार आर्थिक विकास के लिये समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क का निर्माण करेगी और रोज़गार के अवसरों तथा सतत् उच्च विकास के लिये अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेगी।

- श्रम संबंधी सुधार

- ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा। उद्योग और व्यापार के लिये अनुपालन की सुगमता बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा।

- सरकार, जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिये पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिये एक टैक्सोनॉमी विकसित करेगी।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज़ निवेश

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज निवेश के लिये नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि

- (1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधाजनक हो सके (2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके और (3) ओवरसीज़ निवेशों के लिये मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए के उपयोग हेतु अवसरों को बढ़ावा मिले।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज निवेश के लिये नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि

- NPS वात्सल्य

- माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिये अंशदान हेतु NPS-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य NPS खाते में बदला जा सकेगा।

- नई पेंशन योजना (NPS)

- NPS की समीक्षा के लिये गठित समिति ने अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति की है और इस दिशा में एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा तथा साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिये राजकोषीय दूरदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

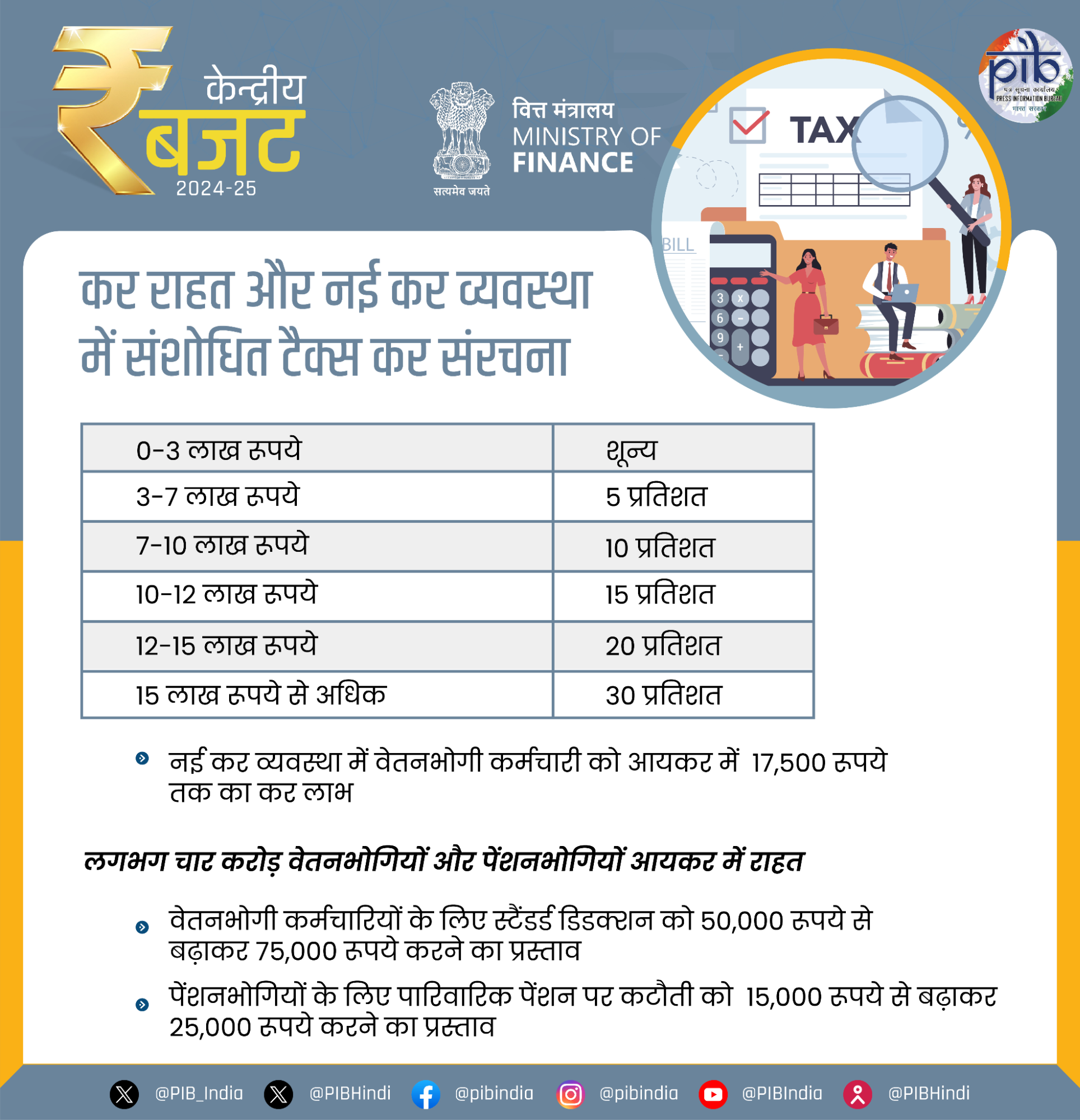

- प्रत्यक्ष कर सुधार: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा एवं सरलीकरण का प्रस्ताव है।

- परिवर्तनों में संशोधित आयकर स्लैब और कटौती, कर अनुपालन का सरलीकरण एवं पूंजीगत लाभ कराधान में सुधार लाना शामिल हैं।

- सीमा शुल्क सुधार: GST और सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने, आवश्यक दवाओं और महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये छूट के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है।

- विवाद समाधान: विवाद से विश्वास योजना, अपील हेतु मौद्रिक सीमा में वृद्धि तथा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण आकलन को सुव्यवस्थित करने के उपायों जैसी पहलों का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना तथा कर निश्चितता प्रदान करना है।

- आर्थिक नीति फ्रेमवर्क:

बजट अनुमान 2024-25

- वर्ष 2024-25 के लिये उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमशः 32.07 लाख करोड़ रुपए और 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

- शुद्ध कर प्राप्तियाँ 25.83 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार अगले वर्ष घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी।

- वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाज़ार उधार क्रमशः 14.01 लाख करोड़ रुपए और 11.63 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

- बजट भाषण में भारत की निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति पर प्रकाश डाला गया, जो 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट उपाय किये गए हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। संवैधानिक ढाँचा, वित्तीय मामलों के साथ व्यय पर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार सुनिश्चित करता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: (2020) (a) चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण उत्तर : (d) मेन्स:प्रश्न. पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइये। (2021) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट

प्रिलिम्स के लिये:एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS), ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV), एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART), UNAIDS, ग्लोबल एड्स अपडेट मेन्स के लिये: |

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

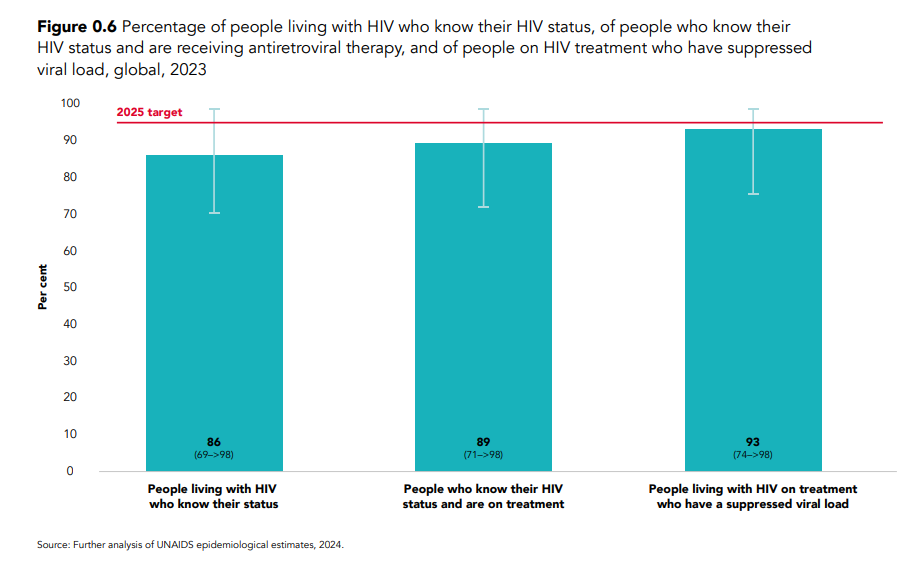

"The Urgency of Now: AIDS at a Crossroads," शीर्षक वाले UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट- 2024 में HIV/AIDS महामारी की वर्तमान स्थिति और इसके प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का महत्त्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- परिचय:

- यह रिपोर्ट वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में AIDS को समाप्त करने की क्षमता को रेखांकित करने के साथ असमानताओं को दूर करने, रोकथाम एवं उपचार तक पहुँच बढ़ाने और स्थायी संसाधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती है।

- प्रगति और चुनौतियाँ:

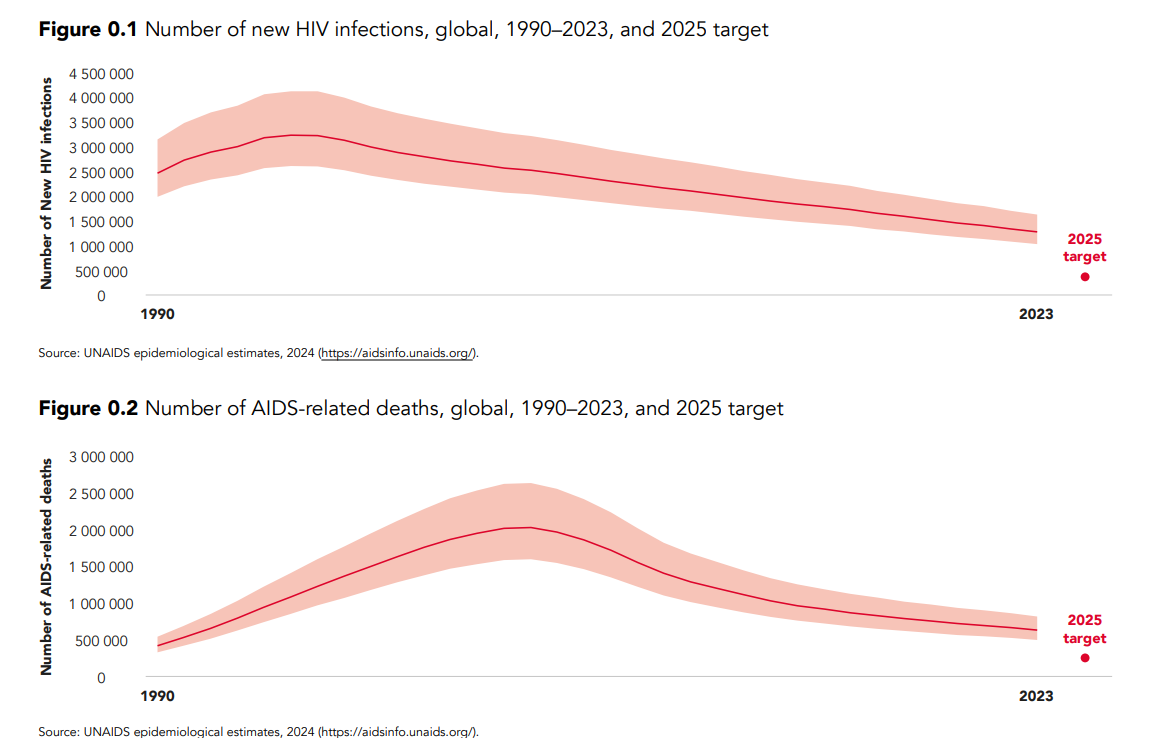

- नए HIV संक्रमण और AIDS से संबंधित मौतों में कमी:

- वर्ष 2010 से वैश्विक स्तर पर नए HIV संक्रमणों में 39% की कमी आई है, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक गिरावट (56%) आई है।

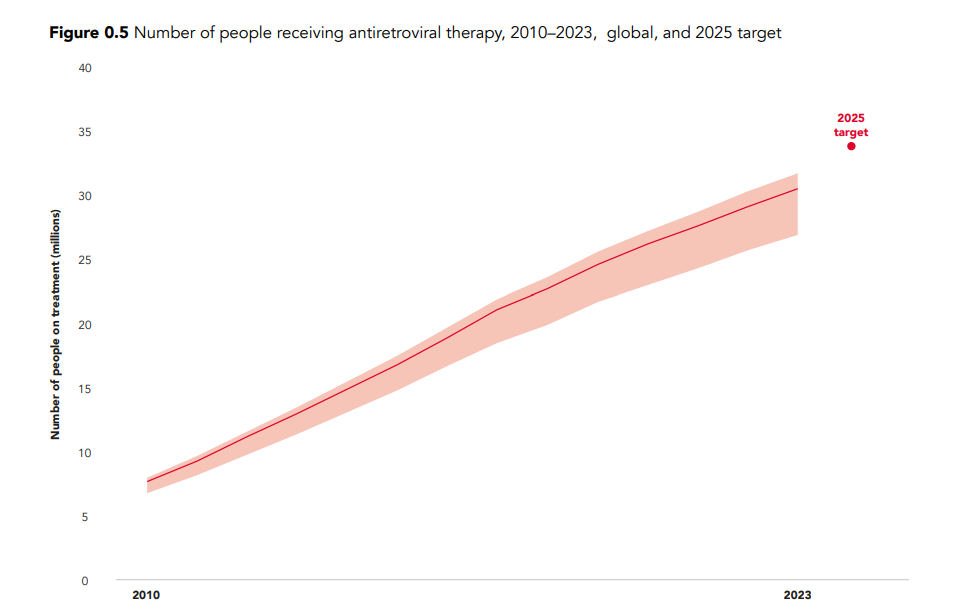

- वर्ष 2023 में 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध के बाद से लोगों में HIV संक्रमण के मामलों में अतुलनीय रूप से कमी आई, जिसमें लगभग 31 मिलियन लोग एंटी-रेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) प्राप्त कर रहे थे।

- AIDS से संबंधित मौतें वर्ष 2004 में चरम पर पहुँचने के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं, जिसका मुख्य कारण ART तक पहुँच में वृद्धि है।

- क्षेत्रीय असमानताएँ:

- इस संदर्भ में उप-सहारा अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण प्रगति होने के बावजूद पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में नए HIV संक्रमणों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

- पहली बार उप-सहारा अफ्रीका के बाहर, इसके आंतरिक क्षेत्र की तुलना में नए HIV संक्रमण के अधिक मामले दर्ज किये गए।

- प्रमुख प्रभावित समूह:

- सेक्स वर्कर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष, नशीली दवाओं (मादक पदार्थों) का इंजेक्शन लेने वाले लोग, ट्रांसजेंडर और जेल में बंद लोग सहित प्रमुख आबादी के लिये रोकथाम कार्यक्रमों की अपर्याप्तता एवं इसे कलंक व भेदभाव से जोड़कर देखने के कारण HIV संक्रमण के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।

- इस दिशा में समुदाय द्वारा संचालित इंटरवेंशन/हस्तक्षेप कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन यह प्रायः कम वित्तपोषित होते हैं।

- रोकथाम और उपचार अंतराल:

- HIV रोकथाम के प्रयास सीमित रहे हैं, जिसमें प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) और मादक पदार्थों का इंजेक्शन लेने वाले लोगों के लिये क्षति कम करने जैसी सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय कमी होना शामिल है।

- HIV से पीड़ित लगभग 9.3 मिलियन लोग ART प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें बच्चे और किशोर विशेष रूप से प्रभावित हैं।

- नए HIV संक्रमण और AIDS से संबंधित मौतों में कमी:

UNAIDS

- UNAIDS संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिये एक मॉडल है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एकमात्र सह-प्रायोजित संयुक्त कार्यक्रम है।

- यह 11 संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सह-प्रायोजकों के अनुभव एवं विशेषज्ञता पर आधारित है और यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र इकाई है जिसके शासी निकाय में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व है।

- UNAIDS सतत् विकास लक्ष्यों के एक भाग के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा माने जाने वाले AIDS का वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

HIV/AIDS क्या है?

- परिचय:

- HIV/AIDS एक वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं (टी कोशिकाओं-जो प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं) पर हमला करता है।

- यदि HIV का उपचार न किया जाए तो यह शरीर में CD4 कोशिकाओं (टी कोशिकाओं) की संख्या को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति को संक्रमण या संक्रमण-संबंधी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।

- AIDS, HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं रह जाती है।

- HIV/AIDS के कारण:

- HIV संक्रमण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ (जैसे रक्त, वीर्य, योनि द्रव एवं मलाशय द्रव) के संपर्क के माध्यम से फैलता है।

- यह यौन संपर्क, सुई या सिरिंज साझा करने, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में तथा कभी-कभी रक्त आधान या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से फैल सकता है।

- HIV/AIDS के लक्षण:

- नैदानिक अव्यक्त संक्रमण:

- ऐसे मामलों में HIV सक्रिय होता है लेकिन अत्यंत निम्न स्तर पर वृद्धि करता है। पीड़ितों में लक्षणों का अभाव होता है या हल्के लक्ष्ण प्रकट होते हैं।

- एक्यूट HIV संक्रमण

- इसके लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं, जिनमें बुखार आना, लिम्फ नोड्स का सूजन, गले में खराश, दाने/चकत्ते, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द और सिरदर्द शामिल हैं।

- एड्स (AIDS):

- एड्स के लक्षण गंभीर होते हैं और इनमें तेज़ी से वजन कम होना, बार-बार बुखार आना या रात में अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक और अस्पष्ट कारणों से थकान महसूस होना आदि शामिल हैं।

- नैदानिक अव्यक्त संक्रमण:

- HIV/AIDS का निदान:

- HIV एंटीबॉडी/एंटीजन परीक्षण: ये परीक्षण वायरस द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी या एंटीजन का पता लगाते हैं और आमतौर पर रक्त या लार के माध्यम से किये जाते हैं।

- न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (NATs): ये परीक्षण एंटीबॉडी परीक्षणों की तुलना में शीघ्रता से HIV संक्रमण का पता लगा सकते हैं।

- उपचार एवं प्रबंधन:

- एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART): ART में प्रति दिन HIV दवाओं का एक संयोजन ग्रहण करना शामिल है। ART, HIV का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन यह वायरस को नियंत्रित कर सकती है, जिससे HIV पीड़ित लोग लंबे समय तक और अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं तथा इससे वायरस को दूसरों तक प्रसारित करने का जोखिम कम किया जा सकता है।

- प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (Pre-exposure prophylaxis- PrEP): PrEP उन लोगों के लिये एक गोली है, जिन्हें HIV नहीं है, लेकिन उन्हें इसका जोखिम बना हुआ है। इसे नियमित रूप से लेने से HIV संक्रमण का खतरा कम हो सकता है।

- हाल ही में ब्रिटेन में एक HIV दवा को मंज़ूरी दी गई है, जो प्रतिदिन ली जाने वाली कई दवाओं की ज़रूरत को कम करेगी।

HIV की रोकथाम हेतु भारत के प्रयास

- HIV और AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017

- एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) तक पहुँच

- समझौता ज्ञापन (MoU): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने HIV/एड्स संबंधी जागरूकता बढ़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों तथा HIV/एड्स से पीड़ित बच्चों और लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार एवं भेदभाव की घटनाओं को कम करने के लिये वर्ष 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

- प्रोजेक्ट सनराइज़:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) शुरू किया गया था।

- लक्ष्य: भारत ने UNAIDS के 90-90-90 लक्ष्यों (एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से 90% लोगों के रोग की जाँच करना, जाँच किये गए एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से 90% को एंटीरेट्रोवायरल उपचार देना जबकि एंटीरेट्रोवायरल उपचार प्राप्त लोगों में से 90% को इस संक्रमण से मुक्त करना) को प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने हेतु लक्षित हस्तक्षेपों का लाभ उठाने की मांग की।

अंतर्राष्ट्रीय पहल

- HIV/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम:

- यह सतत् विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी।

- UNAIDS का लक्ष्य है कि HIV संक्रमण के नए मामले शून्य हों, भेदभाव न हो और एड्स से संबंधित मौतें शून्य हों।

- वर्ष 2016 में एड्स को समाप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया था।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सितंबर 2015 के "सभी का उपचार करें" मार्गदर्शन में यह सिफारिश की गई थी कि HIV संक्रमण और निदान के बाद सभी व्यक्तियों का जल्द से जल्द उपचार किया जाए।

- इसके अतिरिक्त ट्रीट ऑल रणनीति में HIV की घटनाओं को कम किया जा सकता है क्योंकि यह HIV संचरण की संभावना में कमी लाने पर केंद्रित है।

- वैश्विक एड्स रणनीति 2021-2026 - असमानताओं को समाप्त करना। एड्स को समाप्त करना। यह एक साहसिक नई पहल है जिसका उद्देश्य असमानताओं के दृष्टिकोण का उपयोग करके एड्स के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालने वाले अंतराल को समाप्त करना है।

रिपोर्ट में मुख्य सुझाव क्या हैं?

- HIV रोकथाम में तेज़ी लाना:

- रिपोर्ट में HIV रोकथाम सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने (विशेषकर सेक्स वर्कर, पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति और जेल में बंद व्यक्तियों के लिये) की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

- सुरक्षित शारीरिक संबंध के लिये कंडोम कार्यक्रमों को बहाल करना और उन्हें वित्तपोषित करना (विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ इनके उपयोग में कमी आई है) चाहिये।

- PrEP की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाना चाहिये, वर्ष 2025 तक 21.2 मिलियन व्यक्तियों द्वारा PrEP का उपयोग करने के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिये।

- उपचार और देखभाल को बढ़ाना:

- सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2025 तक HIV से पीड़ित 95% लोगों को ART उपलब्ध हो। वर्तमान में HIV से पीड़ित केवल 77% लोग ART प्राप्त कर रहे हैं।

- HIV से पीड़ित बच्चों के निदान और उपचार में सुधार करना चाहिये। HIV से पीड़ित केवल 48% बच्चे ART प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वयस्कों में यह संख्या 78% है।

- परिणामों में सुधार लाने तथा तपेदिक, हेपेटाइटिस और गैर-संचारी रोगों जैसी सह-रुग्णताओं का समाधान करने के लिये HIV सेवाओं को व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करना चाहिये।

- असमानताओं और कलंक से संबंधित समस्या का समाधान करना:

- HIV संक्रमण, जोखिम और इसके गैर-प्रकटीकरण को अपराध बनाने वाले कानूनों को हटाने के साथ ही प्रमुख आबादी को लक्षित करने वाले कानूनों को भी हटाना चाहिये। वर्तमान में अधिकांश देशों में इस संदर्भ में दंडात्मक कानून प्रचलित हैं।

- स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक वातावरण में कलंक और भेदभाव को कम करने के लिये कार्यक्रम लागू करने चाहिये। HIV से पीड़ित लोगों के लिये कानूनी सुरक्षा एवं सहायता सुनिश्चित करना चाहिये।

- सामुदायिक-नेतृत्व वाली प्रतिक्रियाएँ:

- इस क्रम में सामुदायिक-नेतृत्व वाले संगठनों की भूमिका को मज़बूत करना चाहिये।

- इन संगठनों का लक्ष्य उच्च जोखिम वाली आबादी में 30% परीक्षण एवं उपचार सेवाओं सहित 80% HIV रोकथाम सेवाएँ प्रदान करना है।

- इस क्रम में सामुदायिक-नेतृत्व वाले संगठनों की भूमिका को मज़बूत करना चाहिये।

- प्रभावी वित्तपोषण:

- HIV कार्यक्रमों के लिये वित्तपोषण में कमी को दूर करना चाहिये। लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वर्ष 2025 तक अनुमानित अतिरिक्त 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।

- HIV प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिये नए वित्तपोषण स्रोतों और तंत्रों की खोज करना (विशेषकर निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में) जारी रखना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत जैसे विकासशील देशों में AIDS को समाप्त करने से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के उपाय बताइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा रोग टैटू गुदवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. मानव प्रतिरक्षा-हीनता विषाणु (हयूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) के संचरण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है ? (2010) (a) स्त्री से पुरुष में संचरण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचरण की तुलना में दुगुनी होती है। उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (2020) |

आंतरिक सुरक्षा

अफगानिस्तान में अफीम के भंडार पर चिंताएँ

प्रिलिम्स के लिये::UNSC रिपोर्ट, पोस्त पर प्रतिबंध, नारकोटिक्स तस्करी, ISI, मादक पदार्थ, मेथमफेटामाइन उत्पादन, भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, पीआईबी, यूपीएससी सीएसई, विगत वर्ष के प्रश्न। मेन्स के लिये:UNSC रिपोर्ट, अफगानिस्तान में अफीम के भंडार, तालिबान के पोस्त पर प्रतिबंध, भारत के लिये निहितार्थ |

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की नवीनतम रिपोर्ट में, अफीम की खेती पर तालिबान के प्रतिबंध के बावजूद अफगानिस्तान में अफीम के विशाल भंडार के संबंध में महत्त्वपूर्ण चिंताओं को उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- अप्रैल 2022 में अफीम की खेती पर तालिबान के प्रतिबंध के बावजूद, अफगानिस्तान में अफीम का पर्याप्त भंडार है।

- इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन भंडारों के कारण, प्रतिबंध के पूर्ण प्रभाव का आकलन करने में कई वर्ष लग सकते हैं।

- ज़ब्ती के आँकड़ों के आधार पर मादक पदार्थों के निर्यात में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं होने के साथ, मादक पदार्थों का व्यापार बना हुआ है।

- हक्कानी नेटवर्क सहित तालिबान के लोग और संबंधित व्यापारी मादक पदार्थों की तस्करी से लाभ कमा रहे हैं।

- तालिबान के प्रमुख लोग विभिन्न मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों को नियंत्रित करते हैं।

- मेथमफेटामाइन का उत्पादन बढ़ने के साथ फेंटेनाइल की प्रमुख मात्रा को भी दर्ज़ किया गया है।

- मेथमफेटामाइन उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में फराह, हेरात और निमरोज शामिल हैं, जिनमें बहरामचा, दिशु ज़िले एवं हेलमंद प्रांत में सक्रिय प्रयोगशालाएँ हैं।

अफीम के भंडार और मादक पदार्थों की तस्करी के क्या निहितार्थ हैं?

- तस्करी नेटवर्क: भारत में अधिकांश मादक पदार्थ अफगानिस्तान से आते हैं, जहाँ पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) एजेंसी इन नेटवर्क को नियंत्रित करती है।

- आतंकवाद का वित्तपोषण: मादक पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को वित्तपोषित करने के लिये किया जा रहा है।

- अफगानिस्तान से खरीदे गए मादक पदार्थों को बलूचिस्तान की गुप्त प्रयोगशालाओं में लेबल किया जाता है और फिर इनकी भारत में तस्करी की जाती है।

- ज़ब्ती: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कंधार स्थित कार्टेल और मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष संबंधों का पता लगाया है।

- ज़ब्ती में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा सितंबर 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम हेरोइन का पता लगाना शामिल है।

- सरकारी प्रतिक्रिया: केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों से तस्करी नेटवर्क के प्रति कठोर रुख अपनाने का आग्रह किया है।

- केंद्र सरकार मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये सभी बंदरगाहों और भूमि सीमा चौकियों पर कंटेनर स्कैनर लगाने पर कार्य कर रही है।

मादक पदार्थों/ड्रग्स के दुरुपयोग से निपटने की पहल:

- वैश्विक पहल:

- सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961

- साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन (1971)

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)।

- भारत ने तीनों पर हस्ताक्षर किये हैं और उसने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को लागू किया है।

- संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स प्रकाशित करता है।

- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय: इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसका नाम ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) रखा गया।

- यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम (UNDCP) और वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अपराध निवारण एवं आपराधिक न्याय प्रभाग को मिलाकर मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध निवारण कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

- भारतीय पहल:

अवैध ड्रग्स का प्रसिद्ध केंद्र

-

- गोल्डन ट्राइंगल दक्षिण-पूर्व एशिया के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो अवैध ड्रग्स (विशेष रूप से अफीम के उत्पादन हेतु) के लिये जाना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तीन देशों की सीमाएँ मिलती हैं: म्याँमार (पूर्व में बर्मा), लाओस और थाईलैंड।

- गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं, जो इसे पाकिस्तान से तस्करी किये जाने वाले ड्रग्स हेतु एक प्राकृतिक पारगमन बिंदु बनाता है।

अफीम विनियमन और उपयोग

- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अंतर्गत स्वापक आयुक्त अफीम की कृषि एवं अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी कार्य करता है।

- अफीम की कृषि केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जो सरकार द्वारा अधिसूचित हों।

- वर्तमान में ये क्षेत्र तीन राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं।

- मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के साथ-साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ ज़िलों में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का लगभग 80% हिस्सा इसके तहत शामिल है।

- अफीम के उपयोग:

- अफीम का चिकित्सीय महत्त्व अद्वितीय है और चिकित्सा जगत में अपरिहार्य है।

- इसका उपयोग होम्योपैथी और आयुर्वेद या स्वदेशी दवाओं की यूनानी प्रणालियों में भी किया जाता है।

- अफीम (जिसका उपयोग ‘एनल्जेसिक’ (Analgesics), एंटी-टूसिव (Anti-Tussive), एंटी स्पस्मोडिक (Anti spasmodic) और खाद्य बीज-तेल के स्रोत के रूप में किया जाता है) एक औषधीय जड़ी बूटी भी है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अफगानिस्तान से होने वाले अफीम व्यापार के भारत की सुरक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये भारत द्वारा किये जा सकने वाले उपायों पर प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. एक सीमांत राज्य के एक ज़िले में स्वापकों (नशीले पदार्थों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी, व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप्प हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है। इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चाधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है। ऐसे समय में, परिस्थिति को सामान्य करने के लिये, एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये अपने कौशल के लिये जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चिह्नित कीजिये। अपनी समझ के अनुसार, संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाइये। (2019) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

उच्च खाद्य मुद्रास्फीति

प्रिलिम्स के लिये:खुदरा मुद्रास्फीति, भारतीय रिज़र्व बैंक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI), खाद्य मूल्य वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सीपीआई-संयुक्त (CPI-C), थोक मूल्य सूचकांक, लागतजनित मुद्रास्फीति, ड्रिप सिंचाई, न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP), हेडलाइन मुद्रास्फीति, रूस-यूक्रेन संघर्ष मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये खाद्य मुद्रास्फीति का महत्त्व और चुनौतियाँ। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने "अर्थव्यवस्था की स्थिति" शीर्षक वाले अपने मासिक बुलेटिन में बताया कि जून 2024 में सब्जियों की कीमतों में होने वाली तीव्र वृद्धि ने 4% लक्ष्य की ओर अपस्फीति प्रक्रिया को बाधित किया है।

- इस रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने पर केंद्रित रहना चाहिये।

भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के हालिया रुझान

- हेडलाइन मुद्रास्फीति: खाद्य कीमतों के कारण वर्ष-दर-वर्ष (Year-on-Year) हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2024 के 4.8% से बढ़कर जून 2024 में 5.1% हो गई है।

- खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि: खाद्य मुद्रास्फीति मई 2024 के 7.9% से बढ़कर जून 2024 में 8.4% हो गई है, जिसमें अनाज, दालों और खाद्य तेलों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

- उच्च आवृत्ति डेटा: जुलाई के डेटा के अनुसार अनाज (मुख्य रूप से गेहूँ), दालों (चना और अरहर/तूअर) और खाद्य तेलों (सरसों और मूंगफली) की कीमतों में वृद्धि हुई।

खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के क्या कारण हैं?

- तापमान और मौसम संबंधी चुनौतियाँ: प्रतिकूल मौसम की स्थितियाँ जैसे कि इस वर्ष कमज़ोर मानसून और शुष्क पवनों के कारण फसलों (विशेष रूप से अनाज, दालों तथा चीनी) की पैदावार प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू स्तर पर आपूर्ति की कमी होने के साथ कीमतें बढ़ी हैं।

- उदाहरण के लिये अनाज और दालों की मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में दोहरे अंकों में रही है।

- ईंधन की कीमतें: कृषि के प्रमुख इनपुट (ईंधन) की कीमत में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि देखी गई है।

- उदाहरण के लिये ईंधन में 1% की मुद्रास्फीति से खाद्य मुद्रास्फीति में 0.13% की वृद्धि होती है।

- परिवहन संबंधी मुद्दे: परिवहन बाधाओं, श्रम की कमी और रसद संबंधी चुनौतियों जैसे कारकों से आपूर्ति शृंखला में होने वाले व्यवधान के कारण खाद्य उत्पादों की उपलब्धता में कमी होने से कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

- उत्पादन लागत: किसानों के लिये उत्पादन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसमें ईंधन, उर्वरक और श्रम लागत में होने वाली वृद्धि शामिल है।

- वैश्विक कारण: रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का वैश्विक (विशेष तौर पर विकासशील देशों पर) प्रभाव पड़ रहा है। जिससे ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के साथ वैश्विक रसद आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है।

- यूक्रेन और रूस की वैश्विक गेहूँ निर्यात में 30% तक हिस्सेदारी है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है।

खाद्य महँगाई/मुद्रास्फीति को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

- सब्सिडी वाली वस्तुएँ: सरकार अपने नेटवर्क के माध्यम से प्याज व टमाटर जैसी सब्सिडी वाली सब्जियों का वितरण बढ़ा रही है तथा कीमतों को स्थिर करने के लिये गेहूँ व चीनी का स्टॉक जारी कर रही है।

- बफर स्टॉक प्रबंधन: सरकार गेहूँ, चावल और दालों जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाए रखती है ताकि इनकी कमी या कीमतों में उछाल के समय बाज़ार में इसे जारी किया जा सके।

- खरीद और PDS: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज प्रदान करके गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। खरीद बढ़ाने और PDS कवरेज का विस्तार करने से कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य की गारंटी देने से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आपूर्ति बढ़ती है और संभावित रूप से कीमतें कम होती हैं।

- आयात-निर्यात नीतियाँ: सरकार घरेलू आपूर्ति और कीमतों को प्रबंधित करने के लिये खाद्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को विनियमित कर सकती है। उदाहरण के लिये आपूर्ति बढ़ाने हेतु आयात शुल्क कम किया जा सकता है, जबकि घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिये निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

- बुनियादी ढाँचे का विकास: कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और परिवहन सुविधाओं में निवेश से फसल-कटाई के बाद उपज में होने वाले नुकसान में कमी आने से आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार होता है और कीमतें कम होती हैं।

- प्रौद्योगिकी को अपनाना: कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने से (जैसे कि सूक्ष्म कृषि व मौसम पूर्वानुमान) उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है तथा उत्पादन लागत कम हो सकती है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से खाद्य पदार्थ को हटाना (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)

- RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रणनीति: मार्च 2021 में सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को मार्च 2026 तक पाँच वर्षों के लिये 2-6% पर बनाए रखा।

- वर्ष 2016 में प्रारंभ किये गए इस ढाँचे के तहत, RBI द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा निर्धारित की गई हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित किया जाता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाव:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे से खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर करने का सुझाव दिया गया है।

- विकासशील देशों में खाद्य पदार्थों की CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति में 46% हिस्सेदारी होती है, इसलिये खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना समग्र मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने की कुंजी है।

- जून 2024 में समग्र मुद्रास्फीति 5.1% थी,जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति 9.4% और कोर मुद्रास्फीति 3.1% थी।

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से खाद्य पदार्थों को बाहर रखने के कारण:

- आपूर्ति-प्रेरित मूल्य परिवर्तन: खाद्य मूल्य में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से मांग के बजाय आपूर्ति आघातों (उदाहरण के लिये: खराब फसल, जलवायु स्थितियों) के कारण होता है।

- मांग-पक्ष के दबावों से निपटने हेतु बनाए गए पारंपरिक मौद्रिक नीति उपकरण, आपूर्ति-प्रेरित परिवर्तनों के लिये अप्रभावी हैं।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): गरीब और निम्न आय वाले उपभोक्ताओं को बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने में सहायता करने के लिये इस सर्वेक्षण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या कूपन का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है, जो मुद्रास्फीति ढाँचे को बाधित किये बिना लक्षित सहायता प्रदान करता है।

- कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान: खाद्य वस्तुओं को बाहर करने से कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा, जो अंतर्निहित मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करती है क्योंकि यह अस्थायी आघातों से कम प्रभावित होती है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ: अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भी अधिक स्थिर एवं पूर्वानुमानित मौद्रिक नीति ढाँचे को बनाए रखने के लिये अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल नहीं करते हैं।

- आपूर्ति-प्रेरित मूल्य परिवर्तन: खाद्य मूल्य में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से मांग के बजाय आपूर्ति आघातों (उदाहरण के लिये: खराब फसल, जलवायु स्थितियों) के कारण होता है।

नोट:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बनाम थोक मूल्य सूचकांक (WPI):

- WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और CPI उपभोक्ता स्तर पर मूल्य स्तरों में परिवर्तन को दर्शाता है।

- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, जबकि CPI दर्शाता है।

- हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति:

- हेडलाइन मुद्रास्फीति कुल आर्थिक मुद्रास्फीति का एक माप है जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं।

- कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन है, लेकिन इसमें खाद्य तथा ऊर्जा क्षेत्र की लागत शामिल नहीं है।

- मुद्रास्फीति के इस माप में इन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी कीमतें बहुत अधिक अस्थिर होती हैं।

- कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति - (खाद्य और ईंधन) मुद्रास्फीति।

आगे की राह:

- आपूर्ति शृंखला में सुधार: भंडारण सुविधाओं, कोल्ड चेन और परिवहन जैसी बुनियादी संरचनाओं में निवेश से फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि खाद्यान्न उपभोक्ताओं तक तेज़ी से और बेहतर स्थिति में पहुँचे, जिससे कीमतें स्थिर रहेंगी।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी प्रत्यक्ष खरीद पहल और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाओं का विस्तार, किसानों को बिचौलियों के बिना उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, जिससे मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है।

- नियामक उपाय: मूल्य नियंत्रण और निगरानी से आवश्यक वस्तुओं पर अस्थायी मूल्य नियंत्रण लागू करके मुद्रास्फीति के दौरान तत्काल राहत प्रदान की जा सकती है।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम को मज़बूत करने से भंडारण और आवाजाही को विनियमित करने, जमाखोरी को रोकने और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।

- प्रौद्योगिकी में निवेश: आधुनिक कृषि तकनीकों और प्रौद्योगिकियों (जैसे परिशुद्ध कृषि और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें) के उपयोग को प्रोत्साहित करने से पैदावार में वृद्धि हो सकती है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उत्पादकता में संभावित रूप से 20-30% की वृद्धि हो सकती है।

- फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिये, पारंपरिक फसलों से दलहन और तिलहन की ओर रुख करने से आयात पर निर्भरता कम हो सकती है एवं स्थानीय बाज़ारों में स्थिरता आ सकती है।

- बाज़ार सुधार: कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) को मज़बूत करना और अधिक विनियमित बाज़ारों की स्थापना से बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित हो सकता है एवं बिचौलियों का प्रभाव कम हो सकता है।

- इसके अतिरिक्त e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को प्रत्यक्ष रूप से खरीदारों से जोड़ सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. भारत में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति हेतु उत्तरदायी प्राथमिक कारकों को बताते हुए चर्चा कीजिये कि समग्र मुद्रास्फीति एवं खाद्य मुद्रास्फीति के बीच इस अंतर को कम करने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है? |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न . एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों (APMC) ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है, बल्कि वे खाद्य वस्तुओं की महँगाई का कारण भी रही हैं। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये।(2014) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

बजट 2024-25 में प्रमुख आर्थिक सुधार

प्रिलिम्स के लिये:एंजेल टैक्स, स्टार्ट-अप, धन शोधन निवारण अधिनियम, भारतीय टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट 2023, समानीकरण शुल्क, ई-कॉमर्स, अनिवासी डिजिटल कंपनियाँ, OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क, केंद्रीय बजट 2024-25, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, MSME, मुद्रा ऋण मेन्स के लिये:पूंजी बाज़ार, सरकारी बजट, राजकोषीय नीति का प्रभाव |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में एंजेल टैक्स, ई-कॉमर्स पर समानीकरण शुल्क, पूंजीगत लाभ और प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) के अनुप्रयोग सहित MSME क्षेत्र से संबंधित कई परिवर्तन किये गए हैं।

उद्योग के संबंध में बजट में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

- एंजेल टैक्स: सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में एंजेल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है।

- एंजेल टैक्स वह कर है जो असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ऑफ-मार्केट लेनदेन में शेयर जारी करके जुटाई गई धनराशि पर चुकाया जाना चाहिये, यदि वह कंपनी के उचित बाज़ार मूल्य से अधिक हो।

- एंजेल टैक्स को वर्ष 2012 में आयकर अधिनियम, 1961 के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स में निवेश के माध्यम से होने वाले धन शोधन पर नियंत्रण रखना था।

- समानीकरण शुल्क: सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति पर लगाए जाने वाले 2% समानीकरण शुल्क को वापस लेने का निर्णय लिया है।

- हालाँकि, ऑनलाइन विज्ञापन जैसी विशिष्ट डिजिटल सेवाओं के लिये वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 6% समानीकरण शुल्क लागू रहेगा।

- अप्रैल 2020 में भारत ने अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं से प्राप्त किये जाने वाले राजस्व पर 2% समानीकरण शुल्क लगाया।

- समानीकरण शुल्क का उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों पर कर लगाना है, जिनका भारत में महत्त्वपूर्ण स्थानीय ग्राहक आधार है, लेकिन वे देश की कर प्रणाली से अलग-थलग हैं।

- इस शुल्क से प्रमुख अमेरिकी डिजिटल कंपनियाँ प्रभावित हुईं हैं, जिसके कारण वाशिंगटन ने लगभग 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करों की भरपाई के लिये प्रतिक्रियास्वरूप कई भारतीय उत्पादों पर 25% तक का आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।

- नवंबर 2021 में भारत और अमेरिका ने OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क टू-पिलर सॉल्यूशन के तहत अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक शुल्कों को निलंबित कर दिया गया।

- पूंजीगत लाभ और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) पर कराधान में वृद्धि:

- बजट 2024 में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ निर्धारित करने के नियमों को संशोधित किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार की पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया गया है जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिये योग्य हैं।

- अब केवल दो होल्डिंग पीरियड होंगें: अल्पकालिक के लिये 12 महीने और दीर्घकालिक के लिये 24 महीने, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि परिसंपत्तियों से प्राप्त पूंजीगत लाभ अल्पकालिक है या दीर्घकालिक।

- हालाँकि, सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों का प्रस्तावित होल्डिंग पीरियड (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिये) 12 महीने है।

- अन्य सभी परिसंपत्तियों के संदर्भ में लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में शामिल करने के लिये होल्डिंग पीरियड 24 महीने होगा।

- सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड पर पूंजीगत लाभ के लिये छूट सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है।

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों से प्राप्त अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर निवेशक की कर स्लैब दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

- कर स्लैब से इतर इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई है।

- प्रतिभूतियों के फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) पर STT को दोगुना कर दिया गया है। फ्यूचर्स के लिये STT को बढ़ाकर 0.02% और ऑप्शन के लिये इसे बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है।

- ऑप्शन और फ्यूचर्स दो प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अंतर्निहित इंडेक्स, प्रतिभूति या कमोडिटी के लिये बाज़ार की गतिविधियों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।

- ऑप्शन, क्रेता को अनुबंध की समयावधि के दौरान किसी भी समय किसी विशिष्ट मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने (या बेचने) का अधिकार देता है, लेकिन इसमें दायित्व/बाध्यता नहीं है।

- फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, खरीदार को एक विशिष्ट परिसंपत्ति खरीदने और विक्रेता को एक विशिष्ट फ्यूचर डेट पर उस परिसंपत्ति को बेचने तथा वितरित करने के लिये बाध्य करता है।

- MSME के लिये नया मूल्यांकन मॉडल और ऋण योजनाएँ:

- MSME के लिये नया ऋण मूल्यांकन मॉडल:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को परिसंपत्तियों या टर्नओवर जैसे पारंपरिक मानदंडों के बजाय डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर MSME ऋण पात्रता का आकलन करने की आवश्यकता है।

- इसमें वे MSME भी शामिल होंगे जिनके पास औपचारिक लेखा प्रणाली नहीं है।

- मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि:

- मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, और जिन उद्यमियों ने पिछले 'तरुण' श्रेणी के ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है, वे बढ़ी हुई सीमा के लिये पात्र हैं।

- TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग:

- व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली/ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिये टर्नओवर सीमा 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गई है।

- इस कदम से 22 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) और 7,000 अतिरिक्त कंपनियाँ इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएँगी, जिससे MSME के लिये चलनिधि और कार्यशील पूंजी की पहुँच बढ़ेगी।

- SIDBI शाखाओं का विस्तार:

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा प्रमुख MSME क्लस्टरों में नई शाखाएँ खोली जाएँगी, इस वर्ष 24 शाखाएँ जोड़ी जाएँगी और तीन वर्षों के भीतर 242 क्लस्टरों में से 168 को कवर करने का लक्ष्य है।

- MSME के लिये नया ऋण मूल्यांकन मॉडल:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- PMMY (वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई) छोटे व्यवसाय उद्यमों के लिये 10 लाख रुपए तक के गारंटी -मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करती है।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) द्वारा वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

- PMMY के तहत तीन ऋण उत्पाद हैं:

- शिशु (50,000 रुपए तक का ऋण)

- किशोर (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का ऋण)

- तरुण (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच का ऋण)

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)

- कई वित्तपोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/छूट की सुविधा प्रदान करने के क्रम में TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है। ये प्राप्तियाँ कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों द्वारा देय हो सकती हैं, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।

हाल के बदलावों के क्या निहितार्थ हैं?

- एंजेल टैक्स:

- एंजेल टैक्स को समाप्त करने से भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मज़बूती मिलेगी, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

- एंजेल टैक्स को खत्म करने से अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और स्टार्ट-अप के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

- Inc42 की भारतीय टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में स्टार्ट-अप फंडिंग 60% घटकर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई।

- समानीकरण शुल्क:

- 2% शुल्क वापस लेने से अनुपालन बोझ कम होने और अन्य क्षेत्राधिकार में कार्य करने वाली गैर-निवासी डिजिटल कंपनियों के लिये पारस्परिक रूप से अनुकूल वातावरण बनने की उम्मीद है।

- इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव कम होने की संभावना है, जिससे अधिक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

- यह निर्णय वैश्विक कराधान मानदंडों और प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- STT में वृद्धि:

- इससे सट्टा कारोबार में कमी आ सकती है, जिससे बाज़ार में गतिविधि कम हो सकती है।

- STT में वृद्धि का उद्देश्य F&O सेगमेंट में वॉल्यूम में तेज़ी से हो रही वृद्धि को रोकना है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिये संभावित जोखिम के रूप में चिह्नित किया है।

- डेरिवेटिव में उच्च वॉल्यूम से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो सकता है और यह पूंजी निर्माण, निवेश और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।

- नई कर दरों से व्यापारियों और निवेशकों के लिये अनुपालन लागत बढ़ने की संभावना है, जबकि इससे सरकार के लिये अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा।

- इससे सट्टा कारोबार में कमी आ सकती है, जिससे बाज़ार में गतिविधि कम हो सकती है।

- MSMEs:

- डिजिटल फुटप्रिंट-आधारित मूल्यांकन मॉडल में बदलाव से MSME के लिये ऋण तक आसान पहुँच की सुविधा मिलेगी, खासकर उन लोगों के लिये जिनके पास औपचारिक लेखा प्रणाली नहीं है।

- मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि और गारंटी-मुक्त ऋण गारंटी योजना की शुरूआत से MSME के लिये वित्तीय सहायता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वे प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, नई मशीनरी में निवेश करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने में सक्षम होंगे।

- TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग की सीमा को कम करने से छोटे उद्यमों के लिये तरलता में सुधार होगा, क्योंकि इससे उन्हें व्यापार प्राप्तियों को अधिक कुशलतापूर्वक नकदी में परिवर्तित करने की अनुमति मिलेगी।

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की शाखाओं का विस्तार करने से यह सुनिश्चित होगा कि MSME की वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच होगी, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सुविधा होगी।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लिखित हाल के आर्थिक सुधार भारत के वित्तीय परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से उन्नत बनाने हेतु तैयार हैं। ये उपाय MSME के लिये ऋण पहुँच को सुव्यवस्थित करके, कर नीतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर और वित्तीय बाज़ारों में जोखिमों को कम करके एक अधिक गतिशील तथा समावेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चुनौतियों का समाधान करते हुए इन सुधारों का उद्देश्य सतत् विकास एवं नवाचार के लिये अनुकूल एवं अधिक लचीले आर्थिक वातावरण का निर्माण करना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तुत किये गए हालिया आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिये और भारत के वित्तीय परिदृश्य पर उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। |

और पढ़ें: आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट 2024-25

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतिगत पहल की है/हैं? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्य सहायक साबित हो सकता/सकते है/हैं? (2011)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. क्या क्षेत्रीय-संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोज़गार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है? (2019) |

-min.jpg)