भारतीय अर्थव्यवस्था

MSMEs क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा

- 05 May 2024

- 54 min read

प्रिलिम्स के लिये:नीति आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वस्तु एवं सेवा कर, भारतीय रिज़र्व बैंक, RoDTEP योजना, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC), बाज़ार पहुँच पहल, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना, सकल घरेलू उत्पाद मेन्स के लिये:MSME क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देना: नीति आयोग, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधन एकत्रित करना, वृद्धि, विकास एवं रोज़गार से संबंधित मुद्दे, MSME क्षेत्र में डिजिटलीकरण एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ग्रामीण विकास में MSME की भूमिका |

परिचय:

हाल ही में नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग ने भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) से निर्यात में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए MSME से निर्यात को बढ़ावा देने नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

- यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र, जो कि रोज़गार, निर्यात एवं आर्थिक विकास में योगदान प्रदान करता है, की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

भारत में MSME क्षेत्र का अवलोकन क्या है?

- MSME की परिभाषा में संशोधन:

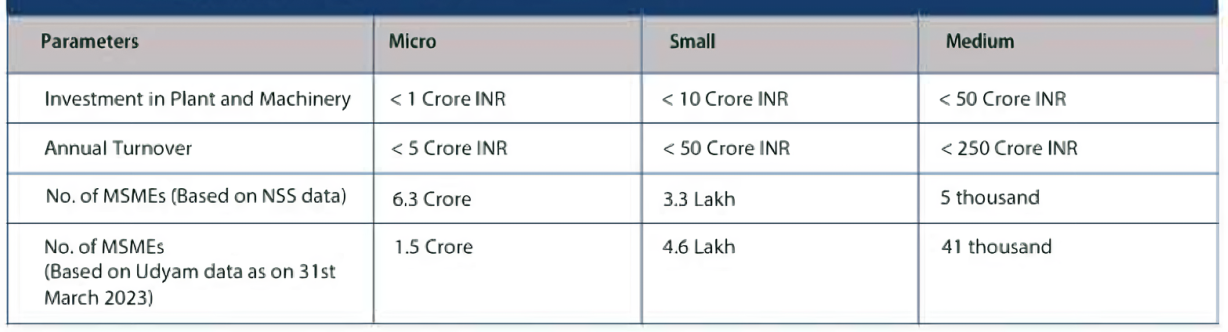

- MSME विकास अधिनियम, 2006 को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये निवेश तथा कारोबार की सीमा में वृद्धि हुई।

- संशोधन का उद्देश्य निम्न प्रारंभिक सीमा को बढ़ाकर और टर्नओवर को एक परिभाषित उपाय के रूप में शामिल कर लाभ के नुकसान को रोकना था।

- MSME क्षेत्र में विकास के रुझान:

- वित्त वर्ष 2019 एवं वित्त वर्ष 2021 के बीच भारत में लगभग 40 लाख नई इकाइयों के साथ MSMEs इकाइयों की स्थापना में वृद्धि देखी गई।

- नए सूक्ष्म उद्यमों में वृद्धि ने मुख्य रूप से विकास को प्रेरित किया।

- विनिर्माण में लगी MSME इकाइयों की हिस्सेदारी में पिछले आठ वर्षों में 7% की वृद्धि देखी गई, कुल 54 लाख MSME इकाइयों में से 38% अब विनिर्माण गतिविधियों में शामिल हैं।

- वित्त वर्ष 2019 एवं वित्त वर्ष 2021 के बीच भारत में लगभग 40 लाख नई इकाइयों के साथ MSMEs इकाइयों की स्थापना में वृद्धि देखी गई।

- वितरण एवं घनत्व:

- निर्यात के लिये उपयुक्त अधिकांश विनिर्माण गतिविधियाँ MSME क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्यमों के बीच केंद्रित हैं।

- MSME मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, MSME विनिर्माण के उच्चतम घनत्व वाले शीर्ष पाँच राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात हैं।

- औपचारिक विनियमन:

- भारत में MSME क्षेत्र में लगभग 6.34 करोड़ उद्यम शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश (लगभग 6.3 करोड़) 20 से कम श्रमिकों वाले सूक्ष्म उद्यम हैं, जो उन्हें अधिकांश औपचारिक नियमों से बाहर रखते हैं।

- केवल लगभग 12.8 लाख उद्यम ही 20 कर्मचारी सीमा से अधिक वाले हैं और साथ ही उन्हें औपचारिक प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

- भविष्य निधि डेटाबेस के अनुसार पंजीकृत 13 लाख उद्यमों में से लगभग 70,000 उद्यमों का राजस्व 5 करोड़ से अधिक है, जो उन्हें सूक्ष्म से लघु श्रेणी में स्थानांतरित करता है।

- शेष 9.3 लाख उद्यम 20 से अधिक कर्मचारी होने के बावजूद राजस्व के संदर्भ में अभी भी सूक्ष्म खंड के अंतर्गत आते हैं।

- भारत में MSME क्षेत्र में लगभग 6.34 करोड़ उद्यम शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश (लगभग 6.3 करोड़) 20 से कम श्रमिकों वाले सूक्ष्म उद्यम हैं, जो उन्हें अधिकांश औपचारिक नियमों से बाहर रखते हैं।

- नीति परिदृश्य और चुनौतियाँ:

- भारत में वर्तमान नीति परिदृश्य और आर्थिक पैकेजों से मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को लाभ होता है परंतु अनजाने में कुछ निश्चित सीमाओं को पार करने तथा परिचालन का विस्तार करने से उन्हें हतोत्साहित करते हैं।

- उदाहरण के लिये वर्ष 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत केवल 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में कर्मचारियों की छँटनी के लिये सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि छोटी कंपनियाँ इस प्रतिबंध के बिना कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकती हैं।

- यह प्रतिबंध अनजाने में MSMEs को लघु पैमाने की अर्थव्यवस्था बने रहने के लिये प्रोत्साहित करता है, जिससे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने और बड़े बाज़ारों एवं संसाधनों तक पहुँच तथा नवाचार व विस्तार के लिये निवेश आकर्षित करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।

- उदाहरण के लिये वर्ष 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत केवल 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में कर्मचारियों की छँटनी के लिये सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि छोटी कंपनियाँ इस प्रतिबंध के बिना कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकती हैं।

- विभिन्न सहायता पहलों के लाभार्थी होने के बावजूद कई MSMEs को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं पर पूंजी लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी विकास क्षमता सीमित हो जाती है।

- भारत में वर्तमान नीति परिदृश्य और आर्थिक पैकेजों से मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को लाभ होता है परंतु अनजाने में कुछ निश्चित सीमाओं को पार करने तथा परिचालन का विस्तार करने से उन्हें हतोत्साहित करते हैं।

- निर्यात क्षमता और प्रदर्शन में कमी:

- भारत की बड़ी जनसंख्या के बावजूद इसका एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से वंचित है, जिसके कारण क्रय शक्ति सीमित है। परिणामस्वरूप भारतीय बाज़ार का प्रभावी आकार अपेक्षा से लघु है।

- उच्च प्रतिस्पर्द्धा और लघु बाज़ार स्तर संयोजन MSMEs के विनिर्माण के लिये एक चुनौतीपूर्ण विकास परिस्थिति तैयार करता है।

- इसलिये भारतीय MSMEs के लिये स्तर की सीमाओं को पार करने और विकास क्षमता को बढ़ावा देने के लिये निर्यात महत्त्वपूर्ण है।

- निर्यात से 54 लाख विनिर्माण MSMEs को अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने, राजस्व और लाभ बढ़ाने, ग्राहक आधार में विविधता लाने तथा एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने से लाभ हो सकता है।

- अवसर के बावजूद MSMEs का केवल एक छोटा प्रतिशत (0.95%) ही निर्यात में संलग्न है।

- 1.58 करोड़ पंजीकृत MSMEs में से केवल 1.5 लाख इकाइयाँ ही अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का दावा करती हैं।

- भारत की बड़ी जनसंख्या के बावजूद इसका एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से वंचित है, जिसके कारण क्रय शक्ति सीमित है। परिणामस्वरूप भारतीय बाज़ार का प्रभावी आकार अपेक्षा से लघु है।

- MSME क्षेत्र के निर्यात का अनुमान:

- भारत में MSME क्षेत्र के निर्यात और कुल निर्यात के बीच विसंगति है। MSME से होने वाले निर्यात का अनुमान वर्तमान में एक पुरानी सूची पर आधारित है जिसे 'लघु उद्योगों से खरीद के लिये आरक्षित वस्तुओं की सूची' के रूप में जाना जाता है।

- भारत सरकार द्वारा अनिवार्य इस सूची में से कुछ उत्पादों को विशेष रूप से MSMEs से खरीदना आवश्यक है।

- संरक्षित वस्तुओं की श्रेणी को निरस्त करने के लिये अनुमान प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है, जो वर्तमान बाज़ार की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिये कार्यप्रणाली को अद्यतन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

- स्व-रिपोर्ट किये गए डेटा (उद्यम) और सरकार के आधिकारिक अनुमानों के बीच विसंगतियों के परिणामस्वरूप MSME निर्यात के आँकड़ों में वृद्धि होती देखी जाती है, जिससे अशुद्धियाँ होती हैं।

- भारत में MSME क्षेत्र के निर्यात और कुल निर्यात के बीच विसंगति है। MSME से होने वाले निर्यात का अनुमान वर्तमान में एक पुरानी सूची पर आधारित है जिसे 'लघु उद्योगों से खरीद के लिये आरक्षित वस्तुओं की सूची' के रूप में जाना जाता है।

MSME के निर्यात के लिये क्या अवसर हैं?

- निर्यात की कौशल-गहन प्रकृति:

- विनिर्माण और सेवा निर्यात दोनों ही कौशल-गहन हैं।

- भारत की विशेषज्ञता ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे अधिक कौशल-गहन निर्यात की ओर स्थानांतरित हो गई है।

- कम कौशल वाली विनिर्माण क्षमता का कम उपयोग:

- भारत ने कम कौशल वाले विनिर्माण निर्यात के लिये लुईस वक्र का पूरी तरह से दोहन नहीं किया है।

- लुईस ने माना कि आधुनिक क्षेत्र में श्रम बाज़ार पूरी तरह से प्रतिस्पर्द्धी है, इस स्थिति में सीमांत उत्पाद वक्र श्रम के लिये वास्तविक मांग वक्र हैं।

- भारत को परिधान, कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे कम-कुशल निर्यात में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ मिल सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में इसका प्रदर्शन लगातार खराब रहा है।

- कामकाजी उम्र की बड़ी जनसंख्या और विनिर्माण MSMEs में महत्त्वपूर्ण रोज़गार होने के बावजूद कम-कुशल विनिर्माण उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 5% है।

- भारत कामकाजी उम्र की आबादी के आकार के सापेक्ष कम-कुशल वस्तुओं के निर्यात के अनुपात में वियतनाम, बांग्लादेश और चीन से पीछे है।

- कम-कौशल वाली वस्तुओं के निर्यात के चलते कुशल विनिर्माण संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा किये बिना माल निर्यात हिस्सेदारी में वृद्धि की जा सकती है, जिससे देश को लाभ होगा। इससे MSME क्षेत्र को अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर निरंतर विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

- भारत ने कम कौशल वाले विनिर्माण निर्यात के लिये लुईस वक्र का पूरी तरह से दोहन नहीं किया है।

- नेचुरल फिट इंडस्ट्रीज़:

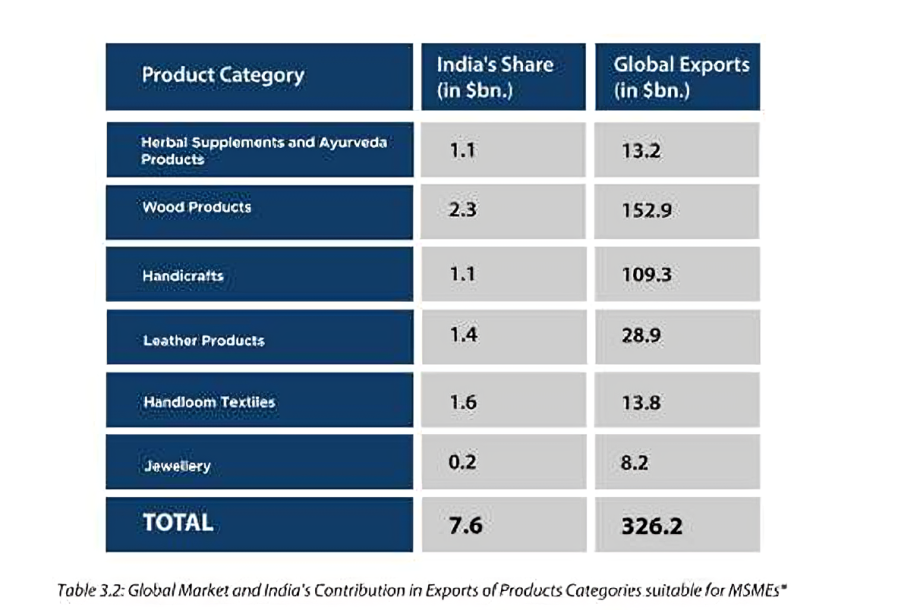

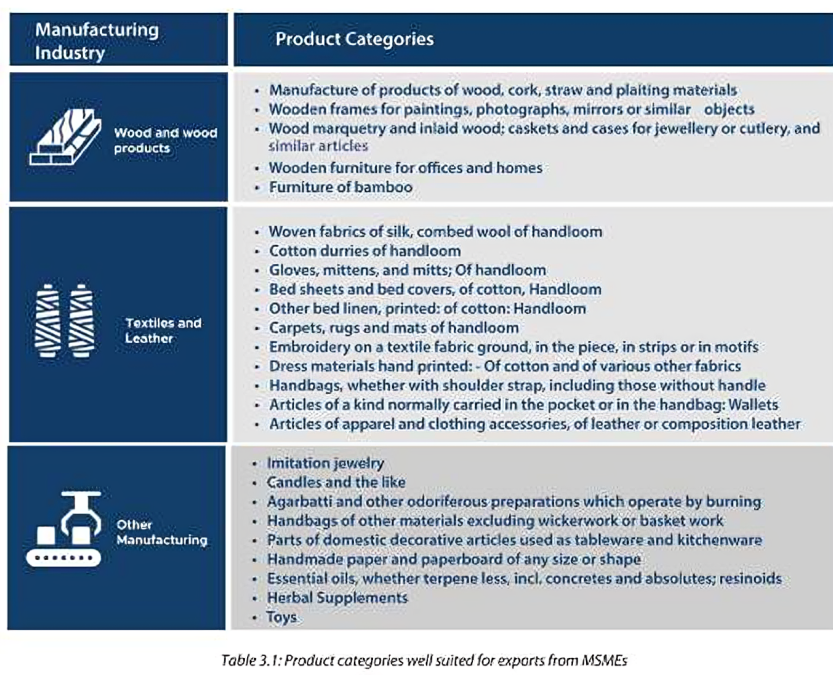

- लकड़ी उत्पाद निर्माण, आयुर्वेद और हर्बल सप्लीमेंट, हथकरघा कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़े के उत्पाद और आभूषण जैसे कुछ उद्योग MSME निर्यात के लिये उपयुक्त हैं।

- विदेशों में इन उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं में अधिक आकर्षण देखा जाता है, जो भारतीय निर्माताओं को अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त प्रदान करता है।

- इनमें पारंपरिक विनिर्माण तकनीकों और शिल्प कौशल का उपयोग किया जाता है, श्रम-गहन होने के साथ इनमें कम निवेश की आवश्यकता होती है और भारत की विरासत से जुड़े होने की वज़ह से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लाभ प्राप्त होता है।

- लकड़ी उत्पाद निर्माण, आयुर्वेद और हर्बल सप्लीमेंट, हथकरघा कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़े के उत्पाद और आभूषण जैसे कुछ उद्योग MSME निर्यात के लिये उपयुक्त हैं।

- निर्यात में वृद्धि के लिये ई-कॉमर्स का उपयोग:

- निर्यात में स्थायी लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिये MSME क्षेत्र को बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है।

- अधिकांश भारतीय निर्यातक मामूली राजस्व अर्जित करते हैं, जिससे ई-कॉमर्स जैसे चैनल अधिक व्यवहार्य हो जाते हैं।

- भारत का सीमा पार ई-कॉमर्स व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मामूली प्रतिनिधित्व करता है, जो कुल माल निर्यात का केवल 0.5% और वैश्विक व्यापार-से-उपभोक्ता (B2C) ई-कॉमर्स निर्यात का 0.25% है।

- अनुमान बताते हैं कि दशक के अंत तक भारत का ई-कॉमर्स निर्यात 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है, जो इसके कुल निर्यात का एक-तिहाई होगा।

- वैश्विक स्तर पर B2C ई-कॉमर्स बाज़ार के 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में भारत के लिये महत्त्वपूर्ण विकास अवसरों का संकेत देता है।

- जागरूकता, समझ और नियामक समर्थन की कमी जैसे कारक वैश्विक B2C ई-कॉमर्स बाज़ार में भारत की उपस्थिति में बाधा डालते हैं।

MSME के निर्यात को बढ़ाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- व्यापारिक वातावरण:

- उच्च नियामक भार:

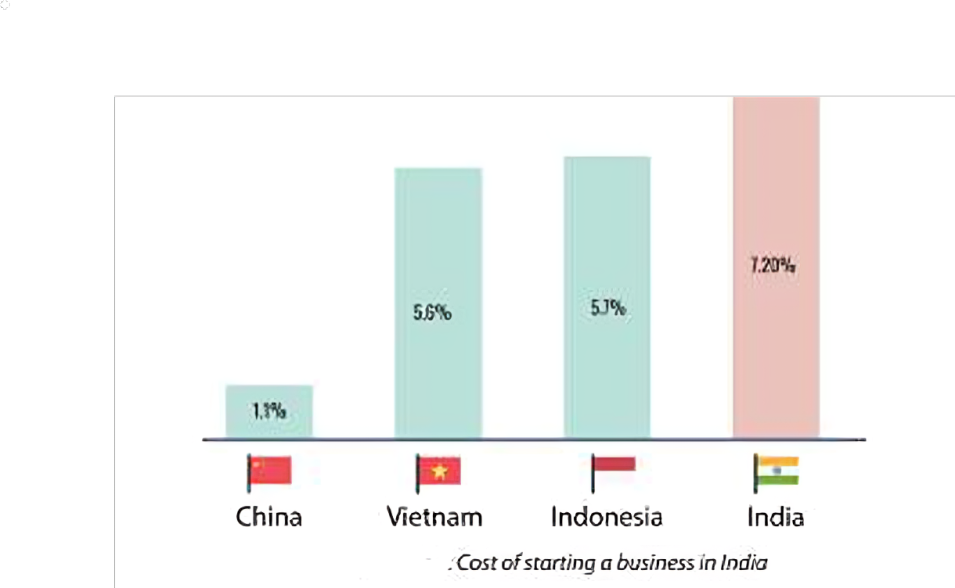

- भारत में निर्माताओं को व्यवसाय पंजीकरण, कराधान, पर्यावरण नियम, श्रम कानून और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित व्यापक नियामक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है।

- अनुपालन संसाधन-गहन होने के साथ ही इसमें अधिक समय लगता है, जिसमें संभावित वित्तीय लागत और व्यक्तिगत दायित्व शामिल हैं।

- अनुपालन संबंधी गलतियों के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय लागत और प्रमोटरों को व्यक्तिगत देनदारी का सामना करना पड़ सकता है।

- भारत में व्यवसाय शुरू करने की लागत बहुत अधिक है, जिसके लिये कई प्रक्रियाओं और अनुमोदनों की आवश्यकता होती है।

- उच्च नियामक भार:

- नीतियों और कार्यान्वयन के बीच विसंगति:

- नीतियों और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य का अभाव निर्यात प्रक्रिया के दौरान बाधाएँ उत्पन्न करता है।

- नीतियों की अलग-अलग व्याख्याएँ अनुपालन भार को बढ़ाती हैं, जिससे देरी और जटिलता जैसे बैंकों द्वारा अनावश्यक दस्तावेज़ अनुरोध, की स्थिति उत्पन्न होती है।

- उदाहरण के लिये भारत के आयकर कानून के तहत विदेशी विक्रेताओं से माल की खरीद के लिये किये गए भुगतान हेतु फॉर्म 15CA या 15CB की आवश्यकता न होने के बावजूद बैंक अक्सर इन फॉर्मों के उपयोग का अनुरोध करते हैं, जिससे भुगतान प्रक्रिया में देरी होती है और विक्रेताओं का भुगतान तथा ग्राहकों को की जाने वाली डिलीवरी प्रभावित होती है।

- परीक्षण और प्रमाणन चुनौतियाँ:

- विशिष्ट प्रयोगशालाओं की सीमित उपलब्धता के परिणामस्वरूप उत्पाद परीक्षण और प्रमाणन में देरी होती है, जिससे समय पर शिपमेंट में बाधा आती है।

- खासकर MSME के लिये प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अधिक समय लगने के साथ ही यह महँगा होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों और प्रतिस्पर्द्धात्मकता तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।

- विशिष्ट प्रयोगशालाओं की सीमित उपलब्धता के परिणामस्वरूप उत्पाद परीक्षण और प्रमाणन में देरी होती है, जिससे समय पर शिपमेंट में बाधा आती है।

- नमूनों पर आयात शुल्क:

- सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा आयातित नमूनों पर उच्च शुल्क और कर लगाया जाता है, जिससे आयातकों के लिये कार्यशील पूंजी में रुकावट पैदा होती है।

- सीमा शुल्क कानून के तहत अपर्याप्त छूट के कारण आयातकों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।

- सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा आयातित नमूनों पर उच्च शुल्क और कर लगाया जाता है, जिससे आयातकों के लिये कार्यशील पूंजी में रुकावट पैदा होती है।

- ई-कॉमर्स के लिये निर्यात प्रोत्साहन:

- मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन मुख्य रूप से कार्गो शिपिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे कूरियर मोड का उपयोग करने वाले ई-कॉमर्स निर्यातकों को नुकसान होता है।

- यह ई-कॉमर्स निर्यातकों के समक्ष बाधा उत्पन्न करता है, इससे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना तथा अग्रिम प्राधिकरण जैसे कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच को सीमित होती है जो सरकारी सहायता का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को बाधित करता है।

- मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन मुख्य रूप से कार्गो शिपिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे कूरियर मोड का उपयोग करने वाले ई-कॉमर्स निर्यातकों को नुकसान होता है।

- माल निर्यात पर कर लगाना:

- खंडित समन्वय:

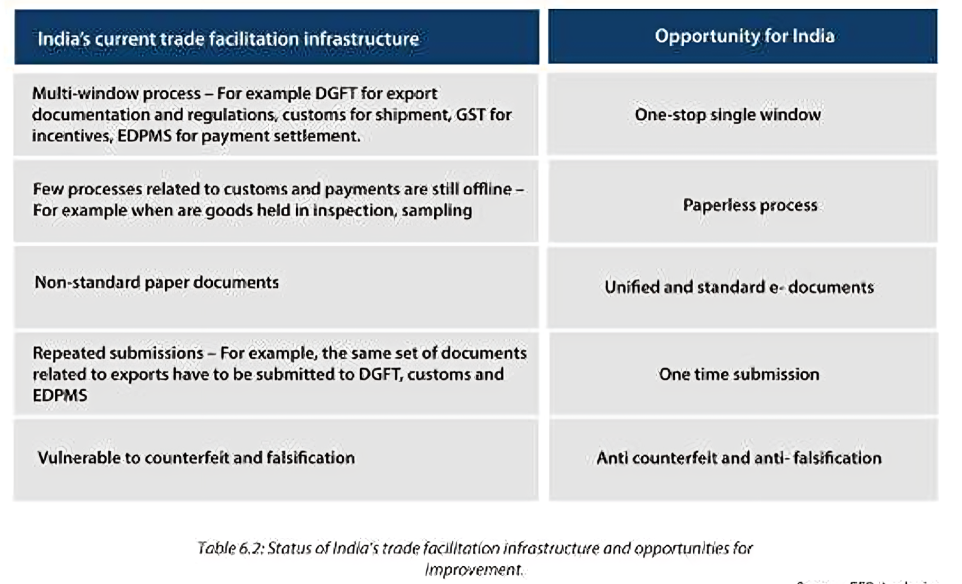

- निर्यातकों द्वारा पाँच अलग-अलग सरकारी प्राधिकरणों- DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय), सीमा शुल्क, GST (वस्तु एवं सेवा कर), बैंक और RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) के साथ समन्वय करना।

- इस खंडित प्रक्रिया हेतु प्रत्येक प्राधिकरण को समान दस्तावेज़ और विवरण बार-बार दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जिससे संसाधनों पर दबाव के साथ ही समय नष्ट होता है।

- निर्यातकों द्वारा पाँच अलग-अलग सरकारी प्राधिकरणों- DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय), सीमा शुल्क, GST (वस्तु एवं सेवा कर), बैंक और RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) के साथ समन्वय करना।

- अधिक कागज़ी कार्रवाई:

- निर्यात लाइसेंस, चालान और पैकिंग सूचियों सहित व्यापक दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ चुनौती प्रस्तुत करती हैं।

- प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाएँ, विशेषतः अनुभवहीन निर्यातकों के लिये समय लेने वाली और जटिल हैं।

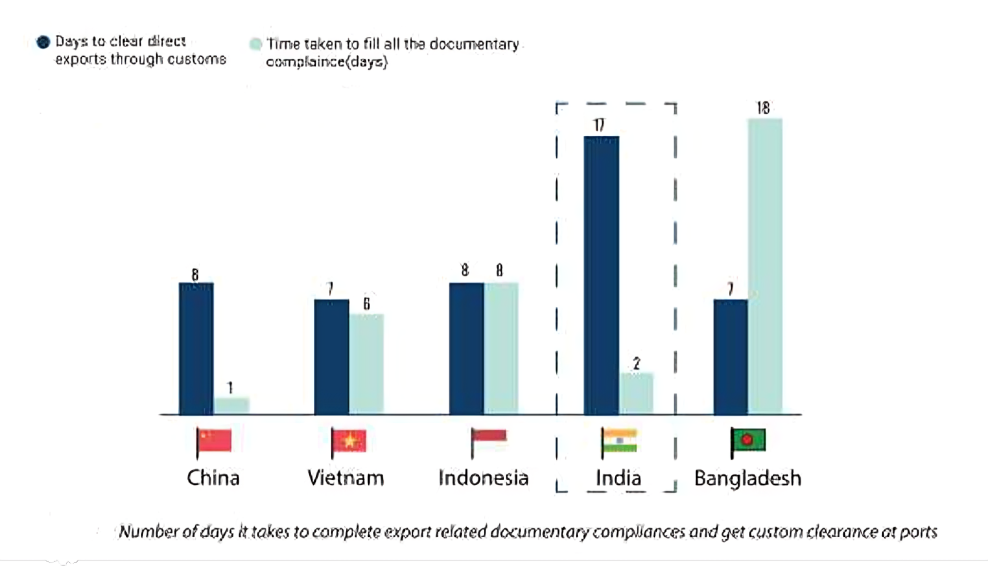

- भारत को सीमा शुल्क के माध्यम से निर्यात संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने में औसतन 17 दिन लगते हैं, जबकि निर्यातकों को दस्तावेज़ी अनुपालन में मात्र 2 दिन लगते हैं।

- खंडित समन्वय:

- सीमा शुल्क प्रतिचयन के कारण विलंब:

- गुणवत्ता सत्यापन के लिये सीमा शुल्क द्वारा शिपमेंट का यादृच्छिक प्रतिचयन (Sampling), शिपमेंट में विलंब का कारण बन सकता है।

- प्रतिचयन, जाँच और क्लीयरेंस प्रक्रियाएँ शिपिंग समय-सीमा को बढ़ाती हैं, जिससे डिलीवरी प्रभावित होती है और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- कठिन भुगतान समाधान प्रक्रिया:

- आयात और निर्यात के लिये भुगतान समाधान प्रक्रिया एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

- निर्यात आय के विरुद्ध शिपिंग बिलों के निपटान के लिये कड़े मानदंड एक संसाधन-गहन प्रक्रिया है, जिसमें त्रुटि की कोई गुंज़ाइश नहीं है।

- सुलह संबंधी विफलता के परिणामस्वरूप ज़ुर्माना और लंबी सुधार प्रक्रियाओं के चलते परिचालन चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।

- MSME की वित्त तक पहुँच:

- औपचारिक वित्त तक सीमित पहुँच:

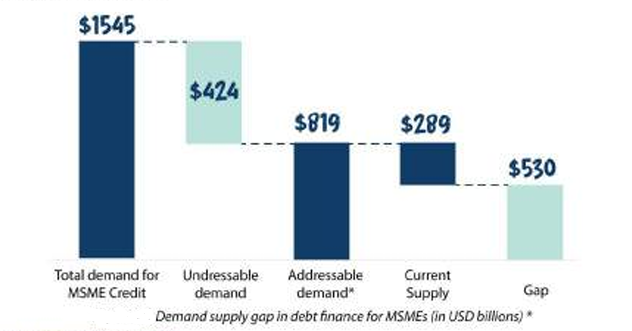

- भारत में MSME क्षेत्र की कुल ऋण मांग का केवल 16% वाणिज्यिक बैंकों, NBFC और फिनटेक द्वारा पूरा किया जाता है।

- दैनिक परिचालन को सुचारु बनाए रखने और व्यवसाय में वृद्धि के लिये पूंजी तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है।

- एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का अनुमान है कि MSME के लिये कुल वित्त की मांग 1,955 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जिसका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अप्राप्य है।

- भारत में MSME क्षेत्र की कुल ऋण मांग का केवल 16% वाणिज्यिक बैंकों, NBFC और फिनटेक द्वारा पूरा किया जाता है।

- ट्रेड फाइनेंस गैप:

- संपूर्ण MSME ट्रेड फाइनेंस/वित्त अंतर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब होने का अनुमान है, जो उनके विकास में बाधा बन रहा है।

- अकेला व्यापार वित्त अंतर 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें MSME प्रस्तावों के लिये अस्वीकृति दर 45% है।

- अंतर के कारणों में उच्च जोखिम प्रोफाइल, संपार्श्विक की कमी, जटिल दस्तावेज़ीकरण और सेवाओं की उच्च लागत शामिल हैं।

- संपूर्ण MSME ट्रेड फाइनेंस/वित्त अंतर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब होने का अनुमान है, जो उनके विकास में बाधा बन रहा है।

- ऋण घाटे का सामना कर रहे सूक्ष्म उद्यम:

- इन उद्यमों को संपार्श्विक की कमी और ऋणदाताओं द्वारा उच्च जोखिम की धारणा के कारण ऋण देने से इनकार कर दिया जाता है, 40% सूक्ष्म उद्यमों को संपार्श्विक की कमी के कारण ऋण देने से इनकार कर दिया जाता है।

- कार्यशील पूंजी तक पहुँच:

- MSME क्षेत्र की लगभग 70% ऋण मांग में कार्यशील पूंजी की मांग शामिल है।

- कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुँच की कमी छोटे निर्माताओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक चरण के लिये कार्यशील पूंजी आवश्यक है।

- MSME क्षेत्र की लगभग 70% ऋण मांग में कार्यशील पूंजी की मांग शामिल है।

- औपचारिक वित्त तक सीमित पहुँच:

- सीमित बाज़ार पहुँच:

- अनावृत्ति (Exposure) की कमी:

- MSME की प्रायः वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप मांग और गुणवत्ता मानकों के बारे में सीमित जागरूकता होती है।

- बाज़ार की जानकारी के अभाव के कारण उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, रुझानों और प्रतिस्पर्द्धियों को लेकर समझ सीमित हो जाती है।

- संसाधन की कमी के कारण बाज़ार अनुसंधान और प्रभावी विपणन कार्य चुनौतीपूर्ण होता है।

- क्रेता तलाशने में कठिनाई:

- नेटवर्क एवं विपणन में गिरावट के कारण नए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रेता तलाशने में कठिनाई होती है।

- संभावित क्रेताओं की पहचान करना और वितरण समूहों तक पहुँच बनाना पहली बार प्रवर्तकों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

- व्यापार मेलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों जैसे वितरण चैनलों के बारे में सीमित जागरूकता बाज़ार तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है।

- नेटवर्क एवं विपणन में गिरावट के कारण नए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रेता तलाशने में कठिनाई होती है।

- गैर टैरिफ बाधाएँ:

- MSME को विदेशों में तकनीकी नियमों और प्रमाणन आवश्यकताओं जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- सीमित संसाधनों वाले छोटे व्यवसायों के लिये अनुपालन कार्य जटिल और महँगा होता है।

- अनावृत्ति (Exposure) की कमी:

- निर्यात संबंधी डेटा प्राप्त करना:

- समेकित सूचना का अभाव:

- भारतीय MSME निर्यातकों को वस्तु निर्यात एवं बाज़ार अनुसंधान पर बुनियादी जानकारी प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना पड़ता है।

- संपूर्ण निर्यात मूल्य शृंखला को लेकर जानकारी के सत्यापित एवं समेकित स्रोत की कमी है, जिससे निर्यातकों को निर्यात प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

- जानकारी विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट्स पर होती है और साथ ही इसका जटिल प्रस्तुतिकरण एवं उपयोग किये गए तकनीकी शब्द प्रक्रिया को अधिक जटिल बनाते हैं।

- सीमित बाज़ार अनुसंधान संसाधन:

- भारतीय व्यवसायों में उत्पाद तथा देश-विशिष्ट बाज़ार अनुसंधान के लिये उपकरणों अथवा चैनलों का अभाव है, जो इच्छुक MSME को निर्यात के अवसर तलाशने से हतोत्साहित करता है।

- शिपमेंट के बाद की प्रक्रियाओं पर अस्पष्टता:

- शिपमेंट के बाद की प्रक्रियाओं पर सुलभ जानकारी के अभाव के कारण विलंब एवं वित्तीय असफलता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

- सरकारी सहायता कार्यक्रम में अंतराल:

- सरकारी सहायता संबंधी विवरणों के विभिन्न स्रोतों पर बिखरे होने के कारण निर्यातकों के लिये उन तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

- समेकित सूचना का अभाव:

- नीति परिदृश्य:

- वर्तमान पहल पर टिप्पणी:

- स्पष्ट सूचना का अभाव:

- निर्यातकों के लिये सरकारी प्रोत्साहन की एक समेकित सूची का अभाव।

- निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों से प्राप्त होना।

- योजना संबंधित दस्तावेज़ों में अक्सर गतिविधियों को कवर किये जाने के बारे में स्पष्टता एवं स्पष्ट विवरण का अभाव होता है।

- सरकारी वेबसाइट्स पर पुरानी जानकारी भ्रम उत्पन्न करती है।

- पात्रता डिज़ाइन बाधाएँ:

- अग्रिम पात्रता मानदंड वाली योजनाओं के लिये विशेष प्रयास एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है।

- पात्रता मानदंड में स्पष्टता का अभाव आवेदन प्रक्रिया को जटिल बनाता है।

- विभिन्न योजनाओं के बीच लाभ तथा शासनादेशों में ओवरलैप MSME के लिये’ भ्रम उत्पन्न करता है।

- अग्रिम पात्रता मानदंड वाली योजनाओं के लिये विशेष प्रयास एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है।

- स्पष्ट सूचना का अभाव:

- नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र में अंतराल:

- वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का एकीकरण:

- अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों में उन्नयन के लिये MSME को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली नीतियों का अभाव।

- परीक्षण तथा प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना का समर्थन करने के साथ ही प्रमाणन प्राप्त करने में MSME की सहायता करने वाली पहल की आवश्यकता।

- ई-कॉमर्स नीति:

- ई-कॉमर्स निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिये एक व्यापक ई-कॉमर्स नीति का अभाव।

- नए निर्यातकों हेतु सहायता:

- नए निर्यातकों के लिये अनुपालन बोझ को कम करने हेतु आवश्यक पहल, जिसमें प्रारंभिक शिपमेंट के लिये गैर-अनुपालन की स्थिति में ज़ुर्माने से छूट भी शामिल है।

- वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का एकीकरण:

- वर्तमान पहल पर टिप्पणी:

MSME के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या सिफारिशें की गई हैं?

- निर्यातकों के लिये वन स्टॉप सूचना चैनल बनाना:

- भारतीय MSME निर्यात के वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि MSME का केवल एक छोटा-सा भाग ही प्रत्यक्ष निर्यात की क्षमता रखता है, जो सभी MSME इकाइयों के 1% से भी कम है।

- वर्तमान में निर्यातकों के पास आवश्यक उत्पाद, संसाधन एवं प्रौद्योगिकी है। हालाँकि उन्हें निर्यात प्रक्रियाओं, उनके अनुपालन एवं बाज़ार नियमों की जानकारी तक पहुँच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- निर्यातकों के लिये संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन (US ITA) पोर्टल के समान एक व्यापक एवं नियमित रूप से अद्यतन मंच की आवश्यकता है।

- इसमें जनरेटिव AI क्षमताओं के साथ एक खुफिया पोर्टल प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, जिसमें निर्यात नियमों, अनुपालन, वित्त, बाज़ार तक पहुँच एवं सरकारी पहलों पर जानकारी प्रदान करने के लिये एक चैटबॉट भी शामिल है।

- पोर्टल में उन्नत सुविधाओं के साथ बुनियादी जानकारी सहित बाज़ार अनुसंधान के लिये मॉड्यूल भी होंगे। यह US ITA पोर्टल के समान व्यापक संसाधन, उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ ही नवीनतम जानकारी भी प्रदान करेगा।

- भारतीय MSME निर्यात के वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि MSME का केवल एक छोटा-सा भाग ही प्रत्यक्ष निर्यात की क्षमता रखता है, जो सभी MSME इकाइयों के 1% से भी कम है।

- राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क (NTN) का परिचय:

- निर्यातकों को वर्तमान में अनुमोदन, लाइसेंस, प्रमाणन और भुगतान रसीद के लिये कई पोर्टलों पर नेविगेट करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

- इस प्रक्रिया में दस्तावेज़ों को भौतिक रूप से जमा करने सहित विभिन्न इंटरफेस के माध्यम से जटिल नेविगेशन शामिल है।

- एंड-टू-एंड राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल (NTN) की स्थापना से संपूर्ण निर्यात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

- NTN निर्यातकों को एक सहज अनुभव प्रदान करेगा और दस्तावेज़ी कार्रवाई में आने वाले अंतराल का समाधान करेगा।

- NTN के कार्यान्वयन से MSME निर्यातकों के लिये प्रक्रिया संबंधी बोझ और विलंब कम होगा, जिससे वे प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम होंगे।

- NTN क्रमानुगत निरीक्षण के चयन के लिये बड़े डेटा का उपयोग करके, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग के साथ प्रवेश कर कटौती को स्वचालित कर और वास्तविक समय के साथ कंटेनर ट्रैकिंग को सक्षम कर सीमा शुल्क को सुव्यवस्थित करता है।

- यह निर्बाध रूप से दस्तावेज़ संबंधी कार्रवाई, स्वचालित भुगतान और शुल्क जमा किया जाना सुनिश्चित करता है, ताकि धोखाधड़ी की समस्या उत्पन्न न हो और भौतिक रूप से बैंकों में आने-जाने की आवश्यकता कम हो।

- कुल मिलाकर NTN एक सहज, स्वचालित और पारदर्शी निर्यात प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

- वाणिज्य मंत्रालय सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) मैसेजिंग सिस्टम जैसे विगत प्रयासों की समीक्षा करने और NTN कार्यान्वयन के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक टास्क फोर्स बनाकर पहल का नेतृत्व कर सकता है।

- इसका लक्ष्य वैश्विक मानकों के अनुरूप एक राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना है।

- ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना:

- बाज़ारों तक पहुँच MSME निर्यात के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा है, लेकिन ई-कॉमर्स एक समाधान प्रदान करता है।

- चीन का MSME ई-कॉमर्स निर्यात 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि भारत का केवल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- बोझिल अनुपालन प्रक्रियाएँ, विशेष रूप से भुगतान समाधान, ई-कॉमर्स निर्यात वृद्धि में बाधा डालती हैं।

- ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के तरीके:

- वर्तमान में भारतीय निर्यात नियम यह निर्देश देते हैं कि निर्यातक को उत्पाद का मालिक होना चाहिये और निर्यात आय निर्यातक के नाम पर प्राप्त होनी चाहिये।

- यह सीमा पार ई-कॉमर्स बिक्री में MSME तथा एकल उद्यमियों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, क्योंकि रिकॉर्ड के निर्यातक (EOR) तथा रिकॉर्ड के विक्रेता (SOR) पर यह दोहरी भूमिका निर्यात अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने और भुगतान समाधान प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने का बोझ बढ़ाती है, विशेषतः जब बिक्री में वृद्धि होती है।

- SOR और EOR के बीच अंतर करने से विक्रेताओं को उत्पादन पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने और विपणन एवं अनुपालन कार्यों को विशेष अभिकर्त्ताओं को सौंपने में सक्षम बनाकर व्यावसायिक विकास के लिये समय और संसाधन मुक्त होंगे।

- सभी ई-कॉमर्स निर्यातों के लिये प्रतिशत सीमा (Percentage Ceiling) के बिना चालान मूल्य में कमी की अनुमति प्रदान करना।

- परिचालन को सुव्यवस्थित करने हेतु ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिये वार्षिक वित्तीय समाधान प्रक्रिया शुरू करना।

- निर्यातकों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिये अस्वीकृत/रिटर्न पर आयात शुल्क में छूट प्रदान करना।

- NTN लागू होने तक 1000 अमेरिकी डॉलर तक के शिपमेंट के लिये समाधान छूट की आवश्यकताओं पर विचार करना।

- सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने के लिये ई-कॉमर्स निर्यात हेतु ग्रीन चैनल क्लीयरेंस स्थापित करना।

- वर्तमान में भारतीय निर्यात नियम यह निर्देश देते हैं कि निर्यातक को उत्पाद का मालिक होना चाहिये और निर्यात आय निर्यातक के नाम पर प्राप्त होनी चाहिये।

- बाज़ारों तक पहुँच MSME निर्यात के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा है, लेकिन ई-कॉमर्स एक समाधान प्रदान करता है।

- व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में सुगमता को बढ़ावा देना:

- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नामक पहल का विस्तार निर्यात प्रक्रियाओं तक होना चाहिये, विशेष रूप से MSME निर्यातकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- MSME को निर्यात बाज़ारों में प्रवेश की सुविधा हेतु प्रारंभ में कुछ अनुपालन आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है।

- त्रुटियाँ होने पर माफी पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि इससे सीख लेते हुए MSME एक उचित वातावरण को बढ़ावा देकर निर्यात बाज़ारों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकते हैं।

- MSME को प्रोत्साहनों के समयबद्ध वितरण के लिये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी कार्यशील पूंजी अवरुद्ध न हो।

- MSME के लिये तरलता बनाए रखने और अपने निर्यात कार्यों को प्रभावी ढंग से सुचारु रखने हेतु प्रोत्साहनों का समय पर वितरण किया जाना महत्त्वपूर्ण है।

- इन उपायों से न केवल MSME निर्यातकों पर भार कम होगा बल्कि आर्थिक विकास में योगदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।

- यह योजना के तहत निर्यात के लिये घटकों/वस्तुओं के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देकर अग्रिम प्राधिकरण के तहत शुल्क-मुक्त आयात में उचित बदलाव की अनुमति देता है।

- मौजूदा नियम लाइसेंस और वास्तविक निर्यात के बीच मामूली अंतर पर ज़ुर्माना लगाते हैं, जिससे मुकदमेबाज़ी की स्थिति उत्पन्न होती है।

- प्रस्ताव: यह वास्तविक मामलों में उत्पीड़न को कम करने, हानि, क्षति या दोष आदि के उचित स्पष्टीकरण को समायोजित करने के लिये 2-5% विचलन की अनुमति देता है।

- निर्यात वित्त तक पहुँच में सुधार:

- MSME के लिये वित्त तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। निर्यात ऋण गारंटी को बढ़ावा देने से MSME के लिये कार्यशील पूंजी में सुधार हो सकता है।

- वर्तमान में केवल 10% MSME निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं।

- भारत की शीर्ष निर्यात ऋण गारंटी संस्था ECGC का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न किये जाने के जोखिम से बचाना है।

- वित्त वर्ष 2022 में ECGC ने भारत से किये गए कुल 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सभी निर्यातों का बीमा किया। हालाँकि यह आँकड़ा चीन के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम सिनोश्योर की तुलना में काफी कम है, जिसने वित्त वर्ष 2012 में कुल 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल चीनी निर्यात का लगभग 25% का बीमा किया था।

- निर्यातक MSME के बीच ECGC योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पैकेज के हिस्से के रूप में ब्याज दर में छूट को शामिल कर इसका आकर्षण बढ़ाने का अवसर है।

- सरकार को उच्च शिक्षा ऋण के समान निर्यात ऋण प्रदाताओं हेतु एकल बाज़ार बनाकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, जो MSME के लिये लागत को कम कर सकता है।

- इन उपायों का उद्देश्य MSME पर वित्तीय बाधाओं को कम करना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में सक्षम बनाना है।

- MSME के लिये वित्त तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। निर्यात ऋण गारंटी को बढ़ावा देने से MSME के लिये कार्यशील पूंजी में सुधार हो सकता है।

- सटीक माप सुनिश्चित करना:

- अपर्याप्त विश्वसनीय डेटा MSME निर्यात के सटीक माप में बाधा डालता है।

- पुरानी आरक्षित क्षेत्र सूचियों के कारण वर्तमान अनुमान के बढ़ने की संभावना है।

- सुधार शुरू करने के लिये सटीक माप और लगातार ट्रैकिंग महत्त्वपूर्ण है।

- सामान्य पहचानकर्त्ता के रूप में पैन नंबर का उपयोग करके GST और आयकर डेटा के साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय डेटा का एकीकरण प्रस्तावित करता है।

- मौजूदा विभागीय डेटा, जैसे GST रिटर्न और आयकर फाइलिंग का उपयोग करके MSME निर्यात को व्यवस्थित करके फर्मों का वार्षिक कारोबार और संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश निर्धारित किया जा सकता है।

- यह MSME के वर्गीकरण के अनुसार टर्नओवर और निवेश मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकरण को सक्षम बनाता है।

- सरकारी विभागों में जानकारी साझा करने को लेकर अनिच्छा एक चुनौती है। गोपनीयता से समझौता किये बिना आवश्यक जानकारी साझा करने के लिये एक तंत्र बनाने हेतु DGFT, वित्त मंत्रालय और MSME मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति बनाने का सुझाव देता है।

- इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य सूचित नीति निर्माण और हस्तक्षेप के लिये MSME निर्यात का सटीक चित्रण सुनिश्चित करना है।

- जापान में लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (TSSME) का व्यापार सांख्यिकी, SME की निर्यात और आयात गतिविधियों पर विस्तृत आँकड़े प्रदान करता है। इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है, इसमें लगे हुए SME की संख्या, निर्यात गंतव्य और निर्यातित उत्पाद का डेटा शामिल होता है।

- GSTN पंजीकरण और आयकर रिकॉर्ड से डेटा का उपयोग करके MSME से व्यापारिक निर्यात पर आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये TSSME जैसा एक पोर्टल विकसित किया जा सकता है। ये रिपोर्टें निर्यातकों की संख्या, शीर्ष उत्पाद, गंतव्य देश और निर्यात प्रकार को उजागर करेंगी, जिससे सूचित निर्णय लेने और प्रवृत्ति विश्लेषण की सुविधा मिलेगी।

- अपर्याप्त विश्वसनीय डेटा MSME निर्यात के सटीक माप में बाधा डालता है।

MSME से संबंधित सरकारी पहलें क्या हैं?

| वित्त तक पहुँच का समर्थन करने वाली पहलें | |

| MSME-I और II के लिये क्रेडिट गारंटी योजना |

|

| निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण (ECR) |

|

| अधीनस्थ ऋण के लिये क्रेडिट गारंटी योजना |

|

|

बाज़ार पहुँच का समर्थन करने वाली पहलें |

|

बाज़ार पहुँच पहल (MAI) |

|

|

|

|

खरीद और विपणन सहायता (PMS) |

|

|

अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने हेतु पहलें |

|

|

|

|

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) |

|

|

एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)/ज़िला निर्यात क्लस्टर

|

|

|

ऐसी योजनाएँ जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सेवा की लागत को कम करती हैं |

|

|

निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना (EPCG) |

|

|

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना |

|

|

निर्यात प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को सरल और तेज़ बनाने की पहल |

|

|---|---|

|

MSME के लिये उदारीकृत भारतीय AEO (अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर) कार्यक्रम |

|

|

स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन |

|

|

|

|

निष्कर्ष

एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रोज़गार, सकल घरेलू उत्पाद और विनिर्माण उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार देने और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 27.0% हिस्सा होने के बावजूद, MSMEs को निर्यात के अवसरों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह रिपोर्ट छह प्रमुख सिफारिशों के साथ एक रणनीतिक रोडमैप का प्रस्ताव करती है, जिसमें एमएसएमई की विशाल निर्यात क्षमता को उजागर करने के लिये व्यापक व्यापार पोर्टल का निर्माण और ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इन बाधाओं को दूर करके और निर्यात वित्त तक पहुँच बढ़ाकर, भारत MSMEs की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है जिससे पर्याप्त निर्यात वृद्धि हो सकती है और अधिक लचीले तथा प्रतिस्पर्द्धी आर्थिक परिदृश्य को बढ़ावा मिल सकता है।