भारतीय अर्थव्यवस्था

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (RCF) 2023-24

प्रिलिम्स:डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)। मेन्स के लिये:भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 'मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (RCF) 2023-24' के अनुसार, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का वर्ष 2026 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में 20% योगदान होने की उम्मीद है, जो इसके वर्तमान योगदान 10% से दोगुना है।

- यह महत्त्वपूर्ण वृद्धि अनुमान वित्त में डिजिटलीकरण की परिवर्तनकारी क्षमता और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव को रेखांकित करता है।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट क्या है?

- परिचय:

- यह RBI का वार्षिक प्रकाशन है।

- रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

- थीम:

- मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 की थीम है 'भारत की डिजिटल क्रांति (India’s Digital Revolution)'।

- यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण के परिवर्तनकारी प्रभाव पर केंद्रित है।

- मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 की थीम है 'भारत की डिजिटल क्रांति (India’s Digital Revolution)'।

- आयाम:

- इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक अवसंरचना और नियामक परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं, साथ ही इससे संबंधित अवसरों तथा चुनौतियों का भी समाधान कर रही हैं।

मुद्रा एवं वित्त 2023-24 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वित्तीय सेवाओं का विस्तार: तकनीकी प्रगति के विकास और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप डिजिटल वित्तीय सेवाओं की गहराई में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।

- मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन के विस्तार की संभावना अधिक है।

- पहला, भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक तथा आय समूहों के बीच खाता पहुँच के अंतर में कमी से स्पष्ट है।

- दूसरा, ग्रामीण भारत में 46% आबादी वायरलेस फोन उपभोक्ताओं की है तथा 54% सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं।

- तीसरा, यह देखते हुए कि फिनटेक उपभोक्ताओं में से आधे से अधिक अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण भारत से हैं तथा डिजिटल भुगतान उपयोगकर्त्ताओं में से एक तिहाई से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, डिजिटल पहुँच को आगे बढ़ाने तथा ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने की संभावना है।

- पिछले दशक में दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को भारतनेट के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-गवर्नेंस जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराना संभव हो गया है।

- मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन के विस्तार की संभावना अधिक है।

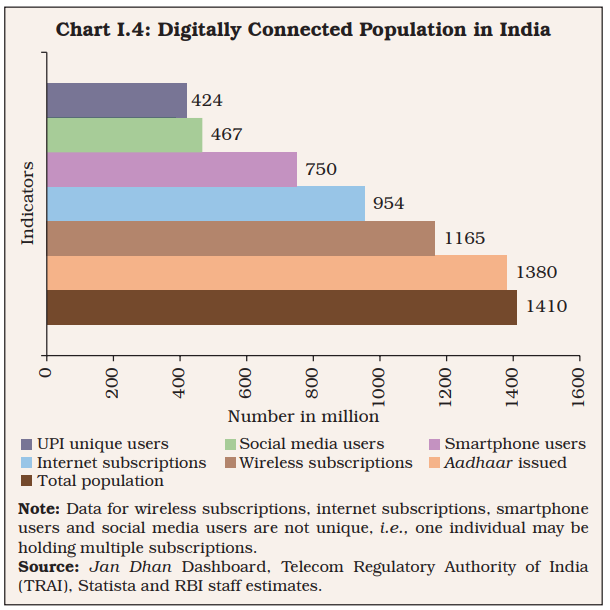

- मोबाइल पहुँच: यद्यपि भारत में इंटरनेट पहुँच वर्ष 2023 में 55% थी, लेकिन हाल के तीन वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार में 199 मिलियन की वृद्धि हुई है।

- भारत में प्रति गीगाबाइट (GB) डेटा की खपत पूरे विश्व में सबसे कम है, जो औसतन 13.32 रुपए प्रति GB है।

- भारत विश्व में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत वाले देशों में से एक है, जहाँ वर्ष 2023 में प्रति उपयोगकर्त्ता प्रति माह औसत खपत 24.1 GB होगी।

- देश में लगभग 750 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता हैं, जिनके वर्ष 2026 तक लगभग एक बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।

- अगले पाँच वर्षों में भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बनने की उम्मीद है।

- डिजिटल अर्थव्यवस्था: डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा है।

- वर्ष 2026 तक यह आँकड़ा दोगुना होकर सकल घरेलू उत्पाद का 20% हो जाने की उम्मीद है, जिसका श्रेय डिजिटल बुनियादी ढाँचे और वित्तीय प्रौद्योगिकी में तेज़ी से हो रही प्रगति को जाता है।

- डिजिटलीकरण बैंकिंग बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक वित्त प्रणालियों को मज़बूत कर रहा है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं कर संग्रह को अनुकूलित किया जा रहा है।

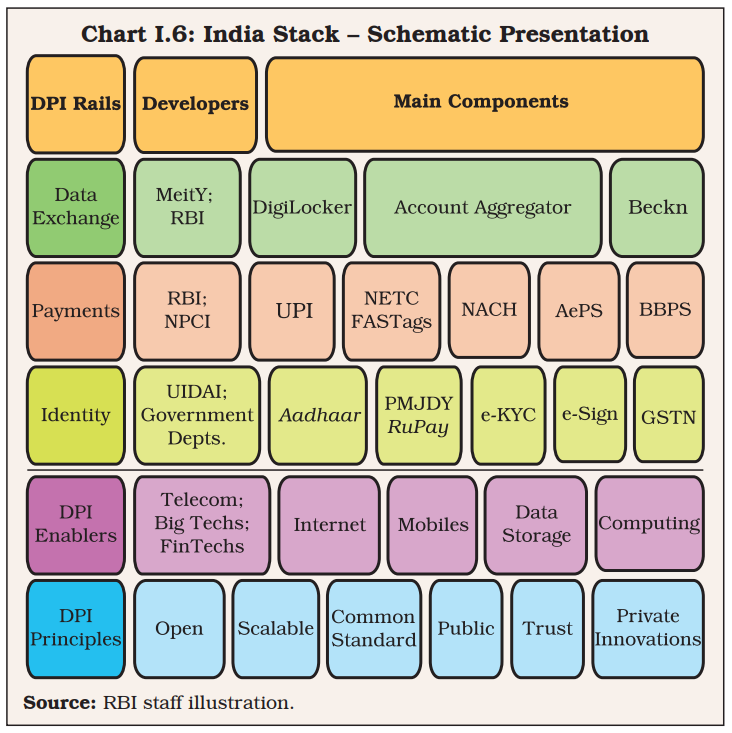

- इंडिया स्टैक: आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और डिजिलॉकर जैसे प्रमुख घटकों ने सेवा वितरण में क्रांति ला दी है। UPI ने चार वर्षों में लेन-देन में दस गुना वृद्धि देखी है।

- आधार: विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक-आधारित पहचान प्रणाली, जो 1.38 बिलियन ID धारकों को शामिल करती है।

- UPI: एक वास्तविक समय, कम लागत वाला लेन-देन प्लेटफॉर्म जो वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- डिजिलॉकर: क्लाउड-आधारित स्टोरेज जो सुरक्षित दस्तावेज़ पहुँच प्रदान करता है।

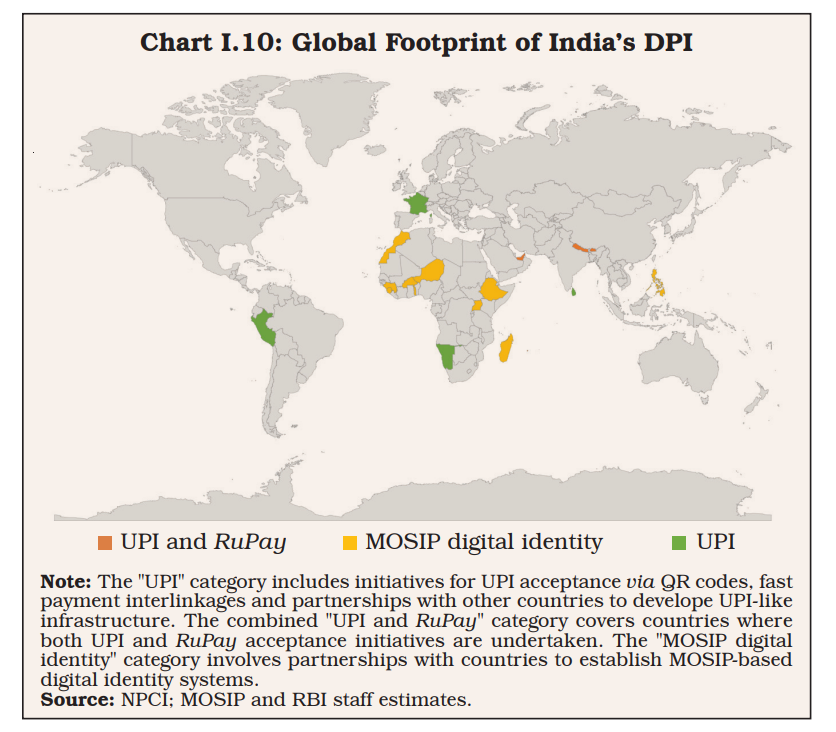

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण: भारत का DPI वैश्विक हो रहा है:

- मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (MOSIP) कार्यक्रम के तहत डिजिटल पहचान समाधान विकसित करने हेतु अन्य देशों के साथ सहयोग करना।

- लागत प्रभावी और तीव्र धन प्रेषण के लिये UPI को सिंगापुर के पेनाउ (PayNow), संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के इंस्टेंट पे प्लेटफॉर्म (IPP) तथा नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (NPI) जैसे अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ना।

- भौगोलिक सीमाओं से परे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे (RuPay) की स्वीकार्यता को व्यापक बनाने के लिये अन्य केंद्रीय बैंकों तथा विदेशी भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करना, जैसे कि भूटान, मॉरीशस, सिंगापुर एवं संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में।

- बेकन प्रोटोकॉल को राष्ट्रों के साथ साझा करना ताकि वे खुले, हल्के और विकेंद्रीकृत विनिर्देशों का उपयोग करके सार्वजनिक एवं निजी सेवाएँ प्रदान कर सकें।

- बेकन प्रोटोकॉल पैन-सेक्टर आर्थिक लेन-देन के लिये खुले, पीयर-टू-पीयर विकेंद्रीकृत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम बनाता है।

- व्यावसायिक पहल: ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट हेतु पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं।

- फिनटेक कंपनियाँ डिजिटल ऋण समाधान प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिये बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के साथ साझेदारी कर रही हैं।

भारत में डिजिटल क्रांति का विकास

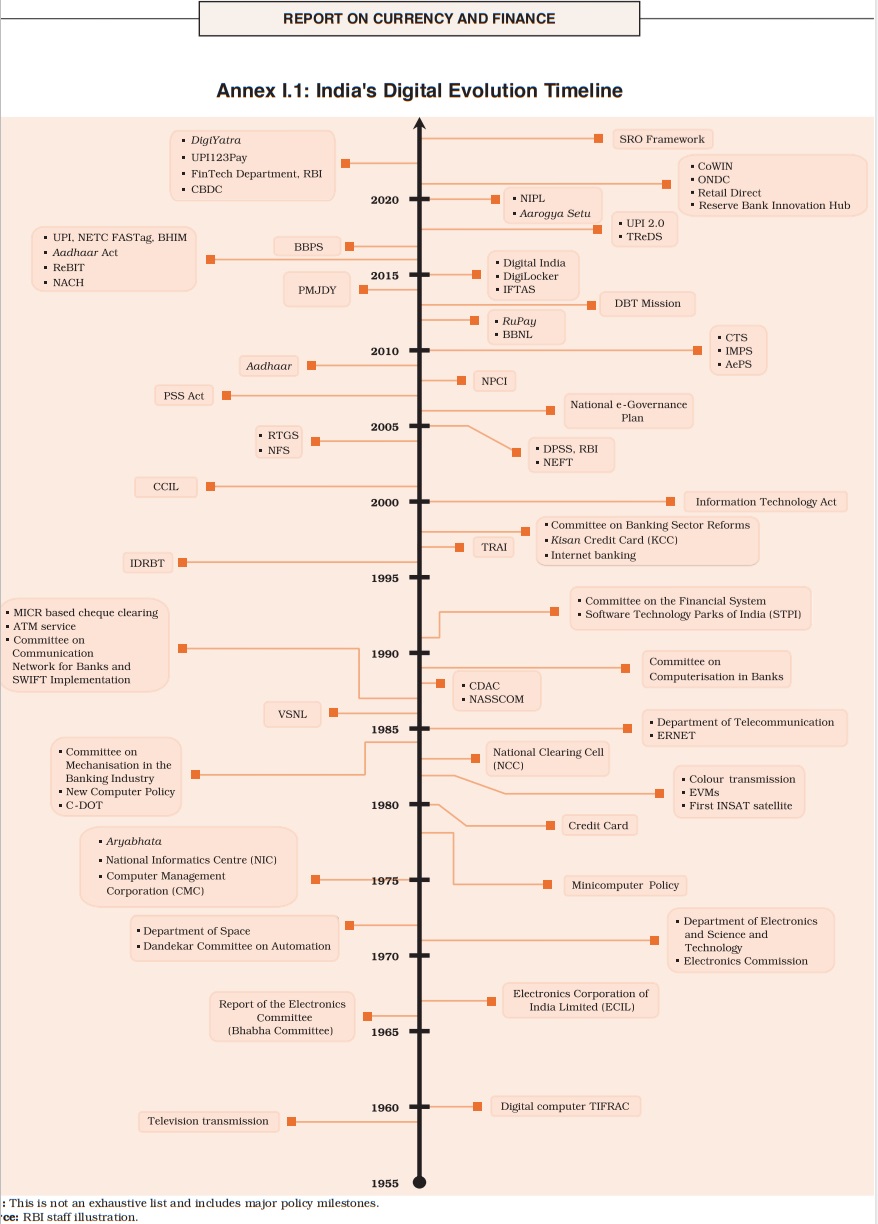

भारत की डिजिटल क्रांति सरकार द्वारा की गई पहलों और वित्तीय बाज़ार नियामकों (भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)) के सक्षम विनियामक ढाँचों का मिश्रण है। आज़ादी के बाद से यह मार्ग चार चरणों से गुज़रा है।

|

चरण |

अवधि |

विवरण |

|

डिजिटल जागृति |

1950-1980 |

शुरुआती कंप्यूटर बैंकों में लगाए गए थे। इस अवधि के दौरान ATM और क्रेडिट कार्ड भी पेश किये गए। |

|

उदारीकरण और इन्फोटेक बूम |

1990 |

1990 के दशक में इंटरनेट अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया। इससे स्टॉक का डीमैटरियलाइज़ेशन हुआ, जिसका अर्थ है कि स्टॉक अब भौतिक प्रमाण-पत्रों द्वारा दर्शाए नहीं जाते थे। इस दौरान बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश भी की जाने लगी। |

|

कानूनी ढाँचा तैयार करना |

2000-2016 |

डिजिटल लेन-देन को विनियमित करने के लिये कानून पारित किये गए। इस अवधि के दौरान UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू की गई। |

|

डिजिटल नवाचार |

2017 के बाद से |

भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी बन गया है। ऑफलाइन भुगतान जैसी नई सुविधाएँ शुरू की गई हैं। |

डिजिटलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं?

- वित्तीय बाज़ारों पर प्रभाव: डिजिटलीकरण के कारण जटिल वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ सामने आई हैं, जिससे बाज़ार संरचना तथा वित्तीय स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

- अविश्वसनीय वित्तपोषण मॉडल वाले डिजिटल खिलाड़ियों के उभरने से प्रणाली की कमज़ोरियाँ बढ़ती हैं और वित्तीय स्थिरता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- वित्तीय सेवाओं के इस अति-विविधीकरण के परिणामस्वरूप एक "बारबेल" वित्तीय संरचना उत्पन्न हो सकती है, जहाँ कुछ प्रमुख बहु-उत्पाद कंपनियाँ अनेक विशिष्ट सेवा प्रदाताओं के साथ सह-अस्तित्व में रहेंगी।

- एकाधिकार का भय: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI) अनुप्रयोगों के प्रसार ने ग्राहकों के लिये विकल्पों का विस्तार किया है और लेन-देन की मात्रा में वृद्धि की है। हालाँकि लेन-देन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा कुछ अनुप्रयोगों द्वारा हावी है, जैसा कि हर्फिंडाहल-हिर्शमैन इंडेक्स (Herfindahl-Hirschman Index- HHI) (बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा निर्धारित करने के लिये उपयोग किये जाने वाले उद्योग के बाज़ार संकेंद्रण का एक सामान्य उपाय) द्वारा इंगित किया गया है।

- संकेंद्रण जोखिमों से निपटने के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI) ने दिसंबर 2024 तक किसी एकल तृतीय-पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता की बाज़ार हिस्सेदारी को 30% तक सीमित कर दिया है।

- साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ: डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढाँचे को लक्षित करने वाले साइबर खतरों की विविध प्रकृति के कारण साइबर सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है।

- भारत में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (Computer Emergency Response Team- CERT-In) द्वारा संभाली गई सुरक्षा घटनाएँ वर्ष 2017 में 53,117 से बढ़कर जनवरी और अक्तूबर 2023 के बीच 1.32 मिलियन से अधिक हो गई हैं।

- इनमें से अधिकांश घटनाएँ अनधिकृत नेटवर्क स्कैनिंग, जाँच और कमज़ोर सेवाओं के दोहन से संबंधित हैं।

- भारत में वर्ष 2023 में डेटा उल्लंघन की औसत लागत 2.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो वैश्विक औसत से कम है लेकिन फिर भी एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है।

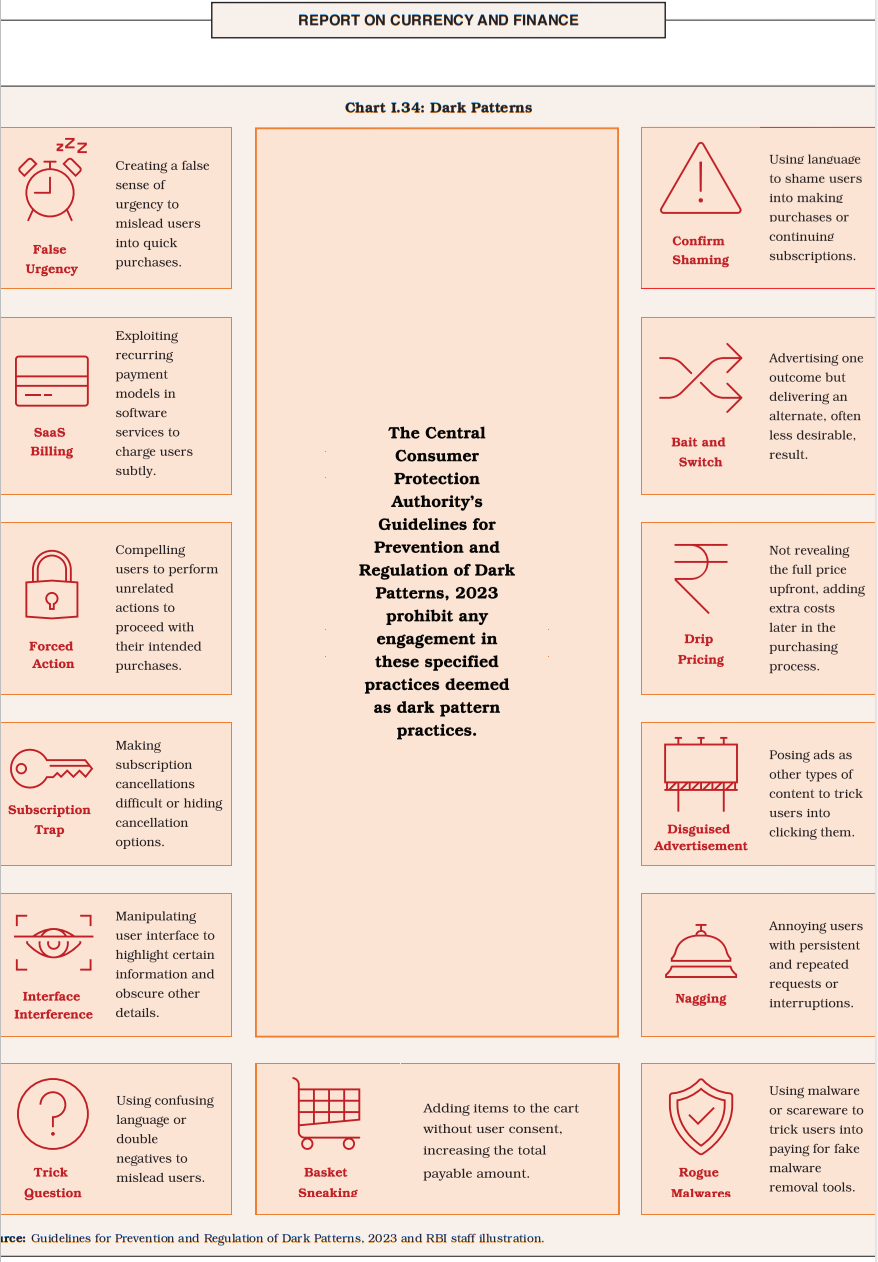

- उपभोक्ता संरक्षण मुद्दे: डिजिटलीकरण के कारण "डार्क पैटर्न" भी उत्पन्न हुए हैं, जहाँ उपभोक्ताओं को उनके हितों के विरुद्ध निर्णय लेने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों द्वारा ग्राहक डेटा का व्यापक उपयोग डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताएँ पैदा करता है, जिससे संभावित रूप से ग्राहक के विश्वास के साथ समझौता होता है।

- श्रम बाज़ारों को नया आकार देना: डिजिटल तकनीकें कार्यबल संरचना, नौकरी की गुणवत्ता, कौशल आवश्यकताओं और श्रम नीतियों को बदल रही हैं। वित्तीय सेवाओं में AI के कार्यान्वयन से भूमिकाएँ उच्च-कुशल कार्यों की ओर स्थानांतरित होती हैं, नियमित कार्यों को स्वचालित करती हैं और निर्णय लेने में सहायता करती हैं।

- वर्ष 2013 और 2019 के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहायक भूमिकाओं में गिरावट आई, जबकि पेशेवरों तथा तकनीशियनों की संख्या में वृद्धि हुई।

- भारत में कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने 2022-23 में 30 प्रतिशत से अधिक टर्नओवर दरों की सूचना दी। यह अधिक टर्नओवर महत्त्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है, जिसमें संस्थागत ज्ञान की हानि, सेवा व्यवधान और भर्ती लागत में वृद्धि शामिल है।

चुनौतियों से निपटने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- वित्तीय और डिजिटल समावेशन: भारत ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (Digital Banking Units- DBU) स्थापित की हैं और स्थानीय भाषाओं में ऑफलाइन तथा संवादात्मक भुगतान के साथ UPI में सुधार किया है।

- भुगतान अवसंरचना को व्यापक बनाने के लिये भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payment Infrastructure Development Fund- PIDF) की शुरुआत की गई है तथा कृषि वित्त का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

- ग्राहक संरक्षण: डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में विनियामक और ग्राहक संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने के लिये, RBI ने डिजिटल ऋण पर दिशा-निर्देश जारी किये, जो ऋण सेवा, प्रकटीकरण, शिकायत निवारण, ऋण मूल्यांकन मानकों और डेटा गोपनीयता पर केंद्रित हैं।

- रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme- RB-IOS) ने शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया है तथा ‘RBI कहता है’ और ई-बात कार्यक्रम जैसे जन जागरूकता अभियान जनता को डिजिटल भुगतान उत्पादों तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में शिक्षित करते हैं।

- डेटा सुरक्षा: RBI ने भुगतान डेटा के लिये डेटा स्थानीयकरण लागू किया है और डिजिटल ऋण देने वाले अनुप्रयोगों को स्पष्ट उपयोगकर्त्ता सहमति के बिना निजी जानकारी तक पहुँचने से रोकने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (Card-on-file tokenisation- CoFT) को डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिये सक्षम किया गया है।

- साइबर सुरक्षा: डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये दो-कारक प्रामाणीकरण, कार्ड के उपयोग पर ग्राहक नियंत्रण में वृद्धि, लेन-देन विफलताओं हेतु तेज़ी से कार्रवाई और संवर्द्धित पर्यवेक्षी निरीक्षण जैसे उपाय लागू किये गए हैं।

- RBI ने IT और साइबर जोखिम प्रबंधन के लिये व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- फिनटेक विनियमन: RBI ने फिनटेक नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिये विनियामक सैंडबॉक्स योजना, रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब और फिनटेक हैकथॉन लॉन्च किया है।

- विनियमन और पर्यवेक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकी: पर्यवेक्षी तथा निगरानी ढाँचे को बढ़ाने के लिये डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाया जा रहा है। DAKSH प्रणाली पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करती है।

- डेटा प्रबंधन और विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिये एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणाली (Integrated Compliance Management and Tracking System- ICMTS) तथा केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (Centralised Information Management System- CIMS) भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। समावेशी और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कैसे किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिये और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। (2019) |

सामाजिक न्याय

भारत में आत्महत्या रोकथाम प्रयासों का सुदृढ़ीकरण

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, सर्वोच्च न्यायालय , ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत। मेन्स के लिये:भारत में आत्महत्या, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, भारत में मानसिक स्वास्थ्य पहल |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंसेट में छपे लेख में भारत में आत्महत्या रोकथाम के लिये अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।

- इसमें वर्ष 2022 में शुरू की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS) पर भी चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य इस मुद्दे का निवारण करना है, लेकिन इसकी शुरुआत से अब तक इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति क्या है?

- भारत में आत्महत्या रोकथाम के लिये राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य बहुक्षेत्रीय सहयोग, समावेशिता और नवाचार के माध्यम से वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है।

- यह रणनीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रमुख हितधारकों को कार्यान्वयन, निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये एक कार्यात्मक रूपरेखा प्रदान करता है।

- दृष्टिकोण: एक ऐसा समाज स्थापित करना जहाँ व्यक्ति अपने जीवन को महत्त्व देता है और कठिन समय के दौरान उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त होती है।

- उद्देश्य: यह ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से पाँच वर्षों के भीतर सभी ज़िलों में मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करने की योजना बना रहा है।

- यह आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का प्रयास करता है।

- आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिये दिशा-निर्देश विकसित करता है।

भारत में आत्महत्या का परिदृश्य क्या है?

- वार्षिक रूप से मृत्यु: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में वर्ष 2022 में कुल 1.7 लाख से अधिक आत्महत्याएँ हुईं, जिनमें से लगभग एक तिहाई पीड़ित दिहाड़ी मज़दूर, खेतिहर मज़दूर और किसान थे।

- वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक, आत्महत्या की दर 10.2 से बढ़कर 11.3 प्रति 1,00,000 हो गई।

- प्राथमिक प्रभावित समूह: 9.6% आत्महत्याएँ स्व-नियोजित या वेतनभोगी पेशेवरों की थीं। 9.2% आत्महत्याएँ बेरोज़गार व्यक्तियों की थीं और 12,000 से अधिक छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।

- आत्महत्या से मरने वाली लगभग 48,000 महिलाओं में से 52% से अधिक गृहिणी थीं, जो कुल आत्महत्याओं का लगभग 14% है।

- महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएँ (22,746) हुईं, उसके बाद तमिलनाडु (19,834), मध्य प्रदेश (15,386), कर्नाटक (13,606), केरल (10,162) और तेलंगाना (9,980) का स्थान रहा।

- आत्महत्या के कारण: सबसे आम कारण पारिवारिक समस्याएँ, बेरोज़गारी, किसान-संकट, वित्तीय समस्याएँ और बीमारी थी, जो सभी आत्महत्याओं में से लगभग आधी के लिये ज़िम्मेदार थी।

- अन्य कारणों में नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, शराब की लत और विवाह संबंधी समस्याएँ शामिल थीं, जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने दहेज़ संबंधी समस्याओं को इसका कारण बताया।

- भारत में युवा महिलाओं में आत्महत्याओं की वृद्धि कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें बढ़ती शिक्षा और कठोर सामाजिक मानदंडों के बीच असंतुलन है, जिससे सापेक्ष अभाव की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं।

- आधुनिक रिश्तों/संबंधों, जैसे कि प्रेम और अंतर-जातीय विवाह, की ओर बदलाव व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन एकाकीपन को भी बढ़ावा देता है। व्याप्त पितृसत्ता और लैंगिक भेदभाव के साथ ही 31% विवाहित महिलाओं को प्रभावित करने वाली घरेलू हिंसा की उच्च दर, इन चुनौतियों को और भी बढ़ा देती है।

- सीमित सामाजिक और वित्तीय अवसर उनके संघर्षों को और भी जटिल बना देते हैं, जिससे इस जनसांख्यिकीय समूह में आत्महत्या की दर चिंताजनक हो जाती है।

- अकादमिक प्रदर्शन के दबाव को प्रायः छात्रों की आत्महत्या का एक प्रमुख कारण बताया जाता है, जो 18-30 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का परीक्षा में असफल होने से संबद्ध होता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तीव्र प्रतिस्पर्द्धा और माता-पिता का दबा व बढ़ती आत्महत्या दरों में बहुत बड़ा योगदान देता है, जो बच्चों से संतुलित अपेक्षाओं की आवश्यकता को उजागर करता है।

भारत में आत्महत्या रोकथाम की क्या आवश्यकता है?

- व्यक्तियों और समाज पर प्रभाव: प्रत्येक आत्महत्या की घटना परिवार और मित्रों सहित करीबी व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित करती है, जो व्यापक सामाजिक एवं भावनात्मक परिणामों को रेखांकित करती है।

- मानसिक स्वास्थ्य कलंक: मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक कलंक प्रायः व्यक्तियों को अपनी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करने या मदद मांगने से रोकता है।

- आत्महत्या को गहन मनोवैज्ञानिक पीड़ा की अभिव्यक्ति के बजाय कायरता, अपराध या पाप के रूप में गलत तरीके से समझा जाता है, जिसके निवारक उपाय करने में बाधा आती है।

- अकादमिक और कॅरियर उपलब्धियों, लैंगिक भूमिकाओं एवं वैवाहिक अपेक्षाओं के संदर्भ में सामाजिक मानदंड महत्त्वपूर्ण दबाव डालते हैं, जिससे कई लोगों के लिये इन मानदंडों के खिलाफ बोलना या मदद मांगना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- आर्थिक बोझ: आत्महत्या की आर्थिक लागत में स्वास्थ्य सेवा व्यय और उत्पादकता में कमी शामिल है, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।

भारत में आत्महत्या रोकथाम से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- संसाधनों की कमी: भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रायः पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये आवश्यक संसाधनों की कमी होती है।

- अपर्याप्त डेटा संग्रह: अपर्याप्त रिपोर्टिंग, व्यापक स्तर पर आवश्यक अध्ययनों की कमी और आत्महत्या के प्रयासों की कम रिपोर्टिंग संकट की सीमा को समझने एवं इसमें प्रभावी हस्तक्षेपों को डिज़ाइन करने में बाधा डालती है।

- राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी: केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपर्याप्त प्रतिबद्धता दिखाती हैं।

- राजनीतिक नेता प्रायः आत्महत्या की रोकथाम के प्रति भाग्यवादी रवैया दिखाते हैं, उनका मानना है कि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

- मीडिया की अपर्याप्त भागीदारी: मीडिया में प्रायः आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग के बारे में स्वयं को शिक्षित करने की इच्छाशक्ति की कमी होती है। आत्महत्याओं की मीडिया रिपोर्टिंग के लिये उचित दिशा-निर्देश विकसित किये जाने और उनका पालन किये जाने की आवश्यकता है।

भारत में आत्महत्या की रोकथाम से संबंधित पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme- NMHP):

- ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) 738 ज़िलों में लागू किया गया है, जिसमें ज़िला स्तर पर बाह्य रोगी सेवाएँ, परामर्श, निरंतर देखभाल और 10 बिस्तरों वाली इनपेशेंट सुविधा प्रदान की जाती है।

- राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: यह स्वास्थ्य कार्यक्रम देश भर में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिये वर्ष 2022 में शुरू किया गया।

- दिसंबर 2023 तक, 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 46 टेली MANAS सेल स्थापित किये हैं, जो हेल्पलाइन पर 500,000 से अधिक कॉल संभालते हैं।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन "KIRAN" शुरू की है।

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर: 1.6 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्र (SHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (UPHC) और शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (UHWC) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया गया है।

- इन केंद्रों पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।

- आयुष्मान भारत के तहत मानसिक, न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका संबंधी) और पदार्थ उपयोग विकारों (MNS) पर दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

- मनोदर्पण पहल: मनोदर्पण कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिये मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।

आगे की राह

- कार्यस्थल कल्याण: कार्यस्थलों पर, विशेष रूप से उच्च-तनाव वाले क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अनिवार्य की जानी चाहिये। गेटकीपर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों की आवश्यकता है।

- मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिये। प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

- किसानों, छात्रों, महिलाओं और बुज़ुर्गों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों के लिये लक्षित हस्तक्षेप विकसित किया जाना चाहिये। इन समूहों के लिये विशेष रूप से सहायता नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है।

- आत्महत्याओं में 20% की गिरावट से भी सालाना 40,000 लोगों की जान बच सकती है।

- मूल कारणों को समाप्त करना: रोज़गार सृजन, असमानता और गरीबी को कम करने तथा सामाजिक सुरक्षा जाल को मज़बूत करने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू हिंसा और दहेज़ उत्पीड़न को समाप्त किया जाना चाहिये।

- आत्महत्या या इसका प्रयास जैसे व्यवहार को रोकने के लिये दिशा-निर्देश लागू कर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- व्यापक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागू कर खुली बातचीत और तनाव प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- प्रौद्योगिकी और मानसिक स्वास्थ्य: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिये। ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से सहकर्मी सहायता की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

- स्व-देखभाल और तनाव प्रबंधन के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल ऐप विकसित करने की आवश्यकता है। पैटर्न की पहचान करने और हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिये डेटा का प्रयोग किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। इन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष का प्रश्नमेन्स:प्रश्न. भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? स्पष्ट कीजिये। (2023) |

सामाजिक न्याय

किशोरियों पर WHO का अध्ययन

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), कानूनी संपत्ति अधिकार, विरासत अधिकार, लैंगिक समानता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय क्रेच योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मेन्स के लिये:महिलाओं से संबंधित मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन से पता चला है कि 15 से 19 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियाँ जो किसी रिश्ते/रिलेशनशिप में रही हैं, के साथ शारीरिक या यौन हिंसा हुई है।

- यह सर्वेक्षण 154 देशों और क्षेत्रों की हज़ारों किशोर लड़कियों के साथ किया गया था।

किशोरियों पर WHO के अध्ययन के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- मुख्य हाइलाइट्स:

- व्यापकता: यह दर्शाता है कि 20 वर्ष की आयु तक की लगभग एक चौथाई (24%) किशोर लड़कियाँ जो किसी रिश्ते में रही हैं, ने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

- लगभग 6 में से 1 (16%) किशोर लड़कियों ने पिछले वर्ष में इस तरह की हिंसा का अनुभव किया है।

- वर्तमान में कोई भी देश वर्ष 2030 में सतत् विकास लक्ष्य (लक्ष्य 5) की लक्षित तिथि तक महिलाओं और किशोरियों के साथ होने वाली हिंसा का उन्मूलन करने के लिये ट्रैक पर नहीं है।

- क्षेत्रीय भिन्नताएँ: सबसे अधिक व्यापकता दर ओशिनिया (47%) में है (उदाहरण के लिये पापुआ न्यू गिनी में 49% किशोरियाँ अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा का रिपोर्ट करती हैं) और मध्य उप-सहारा अफ्रीका में 40% (उदाहरण के लिये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 42% अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा का रिपोर्ट करती हैं)।

- सबसे कम दरें मध्य यूरोप (10%) और मध्य एशिया (11%) में हैं।

- व्यापकता: यह दर्शाता है कि 20 वर्ष की आयु तक की लगभग एक चौथाई (24%) किशोर लड़कियाँ जो किसी रिश्ते में रही हैं, ने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

- व्यापकता को प्रभावित करने वाले कारक: हिंसा की उच्च दर निम्न-आय वाले देशों, माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत कम किशोरियों वाले क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में व्याप्त है जहाँ लड़कियों के पास कानूनी संपत्ति स्वामित्व और विरासत अधिकार की कमी है।

- बाल विवाह से होने वाले शक्ति असंतुलन, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक अलगाव के कारण अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में विश्व भर में 5 में से 1 युवा महिला (19%) का विवाह बचपन में ही अर्थात् उनका बाल विवाह करा दिया गया था।

- बाल विवाह से होने वाले शक्ति असंतुलन, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक अलगाव के कारण अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

- अंतरंग साथी हिंसा के निहितार्थ:

- चोट लगने, अवसाद, चिंता विकार, अनियोजित गर्भधारण और यौन संचारित संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

- दीर्घकालिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव।

- शैक्षिक उपलब्धि, भावी रिश्तों और आजीवन संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव।

किशोरियों को सशक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें और हस्तक्षेप:

- किशोरों के लिये सहायता सेवाओं और प्रारंभिक रोकथाम उपायों को सुदृढ़ करना।

- स्कूल-आधारित कार्यक्रम लड़कों और लड़कियों दोनों को स्वस्थ संबंधों तथा हिंसा की रोकथाम के बारे में शिक्षित करते हैं।

- महिलाओं और लड़कियों के लिये कानूनी सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण पहल।

- सभी लड़कियों के लिये माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

- लिंग-समान संपत्ति अधिकार सुरक्षित करना।

- बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना।

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को मापने और उससे निपटने में देशों को सहायता प्रदान करना।

- अन्य आवश्यक कदम:

- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अंतरंग साथी हिंसा के संकेतों को पहचानने और उनका जवाब देने के लिये प्रशिक्षित किया गया है।

- प्रभावित लड़कियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ और परामर्श प्रदान करना।

- लैंगिक मानदंडों को चुनौती देना: उन सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को बदलने के लिये काम करना जो महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ लैंगिक असमानता एवं हिंसा को कायम रखते हैं।

- अंतरंग साथी हिंसा के संकेतों और परिणामों तथा लैंगिक समानता के महत्त्व के बारे में समुदायों में जागरूकता बढ़ाना।

- यह सुनिश्चित किया जाए कि लड़कियों और महिलाओं को संपत्ति पर समान स्वामित्व तथा उत्तराधिकार का अधिकार मिले।

- सतत् निगरानी: अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की व्यापकता और हस्तक्षेप कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु नियमित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना।

- अंतरंग साथी हिंसा को कम करने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को सूचित करने तथा विकसित करने के लिये डेटा का उपयोग करना।

- वैश्विक प्रयास: सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

- स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए अंतरंग साथी हिंसा से निपटने के लिये व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ विकसित करना।

- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अंतरंग साथी हिंसा के संकेतों को पहचानने और उनका जवाब देने के लिये प्रशिक्षित किया गया है।

भारत में किशोरियों के लिये पहल

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

- महिला शक्ति केंद्र (MSK)

- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

- निर्भया फंड फ्रेमवर्क

- वन स्टॉप सेंटर (OSC)

- संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

- वर्ष 2005 से जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाया गया है और इसमें महिलाओं को समर्पित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये धन आवंटन शामिल है।

- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं की भागीदारी कम है, ताकि सभी क्षेत्रों में लिंग अनुपात को संतुलित किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में किशोरियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न 1.‘देखभाल अर्थव्यवस्था’ और ‘मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था’ के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (2023) |

भारतीय राजव्यवस्था

नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक

प्रिलिम्स के लिये:नीति आयोग, विकसित भारत @2047, शून्य गरीबी, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, प्राकृतिक कृषि, साइबर सुरक्षा, सहकारी संघवाद, SDG इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन। मेन्स के लिये:सहकारी संघवाद में नीति आयोग की भूमिका, संविधानेतर निकाय |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को "विकसित भारत @2047" थीम पर चर्चा करने के लिये बुलाया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत के विकास हेतु एक रूपरेखा स्थापित करना है।

बैठक के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का विज़न/दृष्टिकोण: भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP लक्ष्य के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। यह महत्त्वाकांक्षा देश के सतत् आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा पर ध्यान केंद्रित करने को उजागर करती है।

- वर्ष 2047 हेतु राज्य का दृष्टिकोण: बैठक में प्रत्येक राज्य और ज़िले को विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए वर्ष 2047 के लिये अपना दृष्टिकोण तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

- राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकसित भारत के लिये विकसित राज्य महत्त्वपूर्ण हैं।

- शून्य गरीबी लक्ष्य: बैठक से एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी उन्मूलन पर ज़ोर दिया गया। 'शून्य गरीबी' वाले गाँवों की अवधारणा पर चर्चा की गई जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर से समग्र विकास करना है।

- बुनियादी ढाँचा और निवेश: प्रधानमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिये बुनियादी ढाँचे, कानून और व्यवस्था तथा सुशासन के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने वाले मापदंडों के माध्यम से निगरानी करते हुए, निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एक 'निवेश-अनुकूल चार्टर' प्रस्तावित किया गया।

- शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं को रोज़गार के लिये तैयार करने हेतु उनके कौशल पर ज़ोर दिया गया, जिससे वैश्विक कुशल संसाधन केंद्र के रूप में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके।

- कृषि उत्पादकता और प्राकृतिक कृषि: उत्पादकता बढ़ाने, कृषि में विविधता लाने तथा प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, ताकि मृदा उर्वरता में सुधार हो, लागत कम हो और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच बनाई जा सके।

- जीवन की सुगमता/ईज़ ऑफ लिविंग: मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया गया, जिसमें पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और भूमि/संपत्ति प्रबंधन जैसे 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रधानमंत्री ने राज्यों को भविष्य में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने हेतु जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाएँ शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया।

- प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य करने को कहा तथा इसके लिये उन्हें क्षमता निर्माण आयोग के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया।

- प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिये राज्य स्तर पर नदी ग्रिडों के निर्माण को प्रोत्साहित किया।

- शासन में साइबर सुरक्षा और AI: शासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान और कुशल शासन हेतु AI का लाभ उठाने को भविष्य की तत्परता के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया।

नोट:

- ‘जीवन की सुगमता’ की व्यापक थीम के तहत, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों पर अनुशंसाएँ की गईं:

- पेयजल: पहुँच, मात्रा और गुणवत्ता

- विद्युत: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता

- स्वास्थ्य: सुगम्यता, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता

- स्कूली शिक्षा: पहुँच और गुणवत्ता

- भूमि और संपत्ति: सुगम्यता, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन

नीति आयोग की शासी परिषद क्या है?

- परिचय:

- शासी परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसका कार्य विकास को आकार देने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना है।

- सहकारी संघवाद के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने वाली शासी परिषद, राष्ट्रीय विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रस्तुत करती है।

- सदस्य:

- भारत के प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)

- मुख्यमंत्री (विधानसभा वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश)

- अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

- पदेन सदस्य

- नीति आयोग के उपाध्यक्ष

- नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य

- विशेष आमंत्रित सदस्य

- कार्य:

- शासी परिषद सचिवालय (GCS) शासी परिषद की बैठकों का समन्वय करता है।

- यह नीति आयोग के सभी कार्यक्षेत्रों, प्रभागों और इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय भी करता है।

- GCS संसद में परिचालन के लिये नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है।

- यह प्रभाग संसदीय प्रश्नों, स्थायी समिति के मामलों, RTI प्रश्नों, GCS से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System- CPGRAMS) शिकायतों को भी संभालता है।

- शासी परिषद सचिवालय (GCS) शासी परिषद की बैठकों का समन्वय करता है।

नीति आयोग क्या है?

- परिचय:

- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’ की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था।

- इसमें दो हब हैं:

- टीम इंडिया हब- यह राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है।

- ज्ञान और नवोन्मेष हब- यह नीति आयोग के थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है।

- पहल:

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन की गुणवत्ता बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? (2019) (a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर: (c) प्रश्न. भारत सरकार ने नीति (NITI) आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिये की है? (2015) (a) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भारत में 'महत्त्वाकांक्षी ज़िलों के कायाकल्प' के लिये मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिये और इसकी सफलता के लिये, अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्द्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिये। (2018) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की लिथियम खनन चुनौतियाँ

प्रिलिम्स के लिये:लिथियम, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), खनिज (नीलामी) नियम, 2015, संसाधनों के वर्गीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा, 2070 तक शुद्ध शून्य, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मेन्स के लिये:प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, लिथियम खनन चुनौतियाँ |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

घरेलू लिथियम संसाधनों को सुरक्षित करने के भारत के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि खान मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम ब्लॉक की नीलामी दूसरी बार रद्द कर दी है।

- बार-बार मिल रही असफलता के कारण अधिकारी एक और नीलामी का प्रयास करने से पहले और अधिक अन्वेषण की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम ब्लॉक के संबंध में मुख्य बातें क्या हैं?

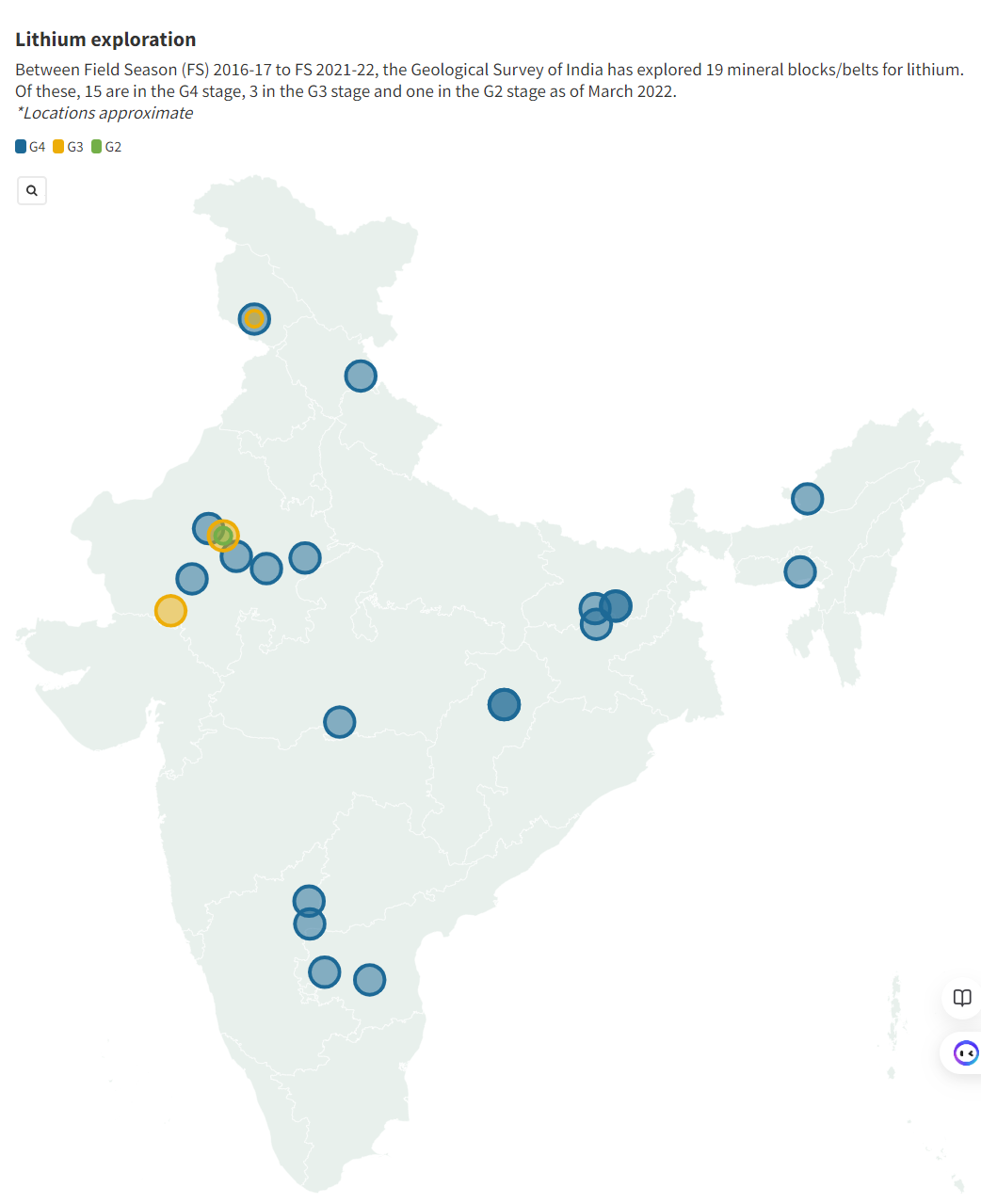

- अनुमानित संसाधन: फरवरी 2023 में, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI) ने जम्मू और कश्मीर (J&K) के रियासी ज़िले में 5.9 मिलियन टन के लिथियम-अनुमानित संसाधन स्थापित किये, जो विभिन्न अनुप्रयोगों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी के लिये आवश्यक है।

- इस खोज से भारत विश्व में लिथियम का सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।

- नीलामी का प्रयास: पहला नीलामी प्रयास नवंबर 2023 में हुआ था, लेकिन तीन से कम बोलीदाताओं के योग्य होने के कारण 13 मार्च को रद्द कर दिया गया था।

- दूसरी बार नीलामी का प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी बोलीदाता के योग्य न होने के कारण इसे भी रद्द कर दिया गया।

- विनियामक ढाँचा: खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के अनुसार, तीन से कम बोलीदाताओं के योग्य होने पर भी नीलामी दूसरे दौर में जा सकती है। हालाँकि इस मामले में कोई भी बोलीदाता योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता था।

- दूसरे नीलामी प्रयास में कोई भी योग्य बोलीदाता सामने नहीं आया, जिससे निवेशकों की हिचकिचाहट का पता चलता है।

- निवेशकों की हिचकिचाहट के कारण:

- मिट्टी के भंडार: जम्मू-कश्मीर के लिथियम भंडार मुख्य रूप से मिट्टी के भंडार हैं, जिन्हें अभी तक वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक रूप से प्रामाणित नहीं किया गया है। ऐसे भंडारों के व्यवसायीकरण का मार्ग अनिश्चित है और इसमें अधिक समय लग सकता है।

- लाभकारी अध्ययन का अभाव: लिथियम के निष्कर्षण और प्रसंस्करण की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिये लाभकारी अध्ययन के अभाव ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में संभावित बोलीदाताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है।

- घटिया रिपोर्टिंग मानक: नीलामी दस्तावेज़ों की आलोचना इस बात के लिये की गई है कि उनमें ब्लॉक के बारे में सीमित जानकारी दी गई है।

- संभावित बोलीदाताओं ने ब्लॉक के छोटे आकार और आधुनिक खनिज प्रणालियों-आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिये डेटा की अपर्याप्तता के बारे में चिंता व्यक्त की है।

- अन्वेषण चरण की अस्पष्टताएँ: कम बोली रुचि का प्राथमिक कारण ब्लॉक की अन्वेषण स्थिति है, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण संसाधनों (UNFC) के अनुसार G3 स्तर पर है।

- अन्वेषण का यह स्तर खनिज भंडारों के बारे में प्रारंभिक और कम विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है, जो ऐसे निवेशों से जुड़े उच्च जोखिम तथा अनिश्चितता के कारण निवेशकों को हतोत्साहित करता है।

- आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ: लिथियम का निष्कर्षण महँगा है और वैश्विक लिथियम की कीमतों में गिरावट के कारण निवेशक संभावित वित्तीय नुकसान से चिंतित हैं।

- वर्तमान रिपोर्टिंग मानक परियोजना की लाभप्रदता के बारे में पर्याप्त स्पष्टता प्रदान नहीं करते हैं, जिससे निवेश में और बाधा उत्पन्न होती है।

- आरक्षित मूल्य: दूसरे नीलामी प्रयास के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पिछले दौर की उच्चतम प्रारंभिक बोली पेशकश पर आधारित था। यदि यह आरक्षित मूल्य ब्लॉक के अनुमानित मूल्य या जोखिम के सापेक्ष बहुत अधिक माना जाता, तो यह संभावित बोलीदाताओं को हतोत्साहित कर सकता था।

संसाधनों के वर्गीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा (UNFC)

- UNFC अन्वेषण के चरण और अनुमानों में विश्वास के आधार पर खनिज संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिये एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्गीकरण को चार चरणों में विभाजित किया गया है:

- G4-सर्वेक्षण: यह अन्वेषण का प्रारंभिक चरण है, जिसमें क्षेत्रीय आकलन और सीमित भूमिगत नमूनाकरण शामिल है।

- विश्वास का स्तर: अनुमान कम विश्वास वाले हैं तथा खनिज संसाधनों की संभावित मात्रा और श्रेणी के बारे में केवल प्रारंभिक जानकारी ही प्रदान करते हैं।

- G3-पूर्वेक्षण: इस चरण में, खनिज भंडार की क्षमता का आकलन करने के लिये प्रारंभिक अन्वेषण किया जाता है।

- विश्वास का स्तर: अनुमान कम विश्वास वाले बने हुए हैं तथा खनिज संसाधनों के वास्तविक मूल्य और सीमा के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।

- G2-सामान्य अन्वेषण: इस चरण में अधिक विस्तृत अन्वेषण और नमूनाकरण शामिल होता है, जो अनुमानों में मध्यम स्तर का विश्वास प्रदान करता है।

- विश्वास का स्तर: ये आकलन खनिज संसाधनों का अधिक विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः विस्तृत नहीं हैं।

- G1- विस्तृत अन्वेषण: अन्वेषण के सबसे उन्नत चरण में व्यापक जाँच, व्यापक नमूनाकरण और प्रत्यक्ष विश्लेषण शामिल है।

- विश्वास का स्तर: इस स्तर पर अनुमान अत्यधिक विश्वास योग्य होते हैं तथा खनिज संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में सटीक तथा विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराते हैं।

- G4-सर्वेक्षण: यह अन्वेषण का प्रारंभिक चरण है, जिसमें क्षेत्रीय आकलन और सीमित भूमिगत नमूनाकरण शामिल है।

भारत में लिथियम अन्वेषण की स्थिति क्या है?

- छत्तीसगढ़ में सफल नीलामी: भारत की पहली सफल लिथियम नीलामी छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में हुई। इस ब्लॉक की नीलामी जून 2024 में मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को की गई।

- बोली में 76.05% का प्रीमियम शामिल था, जो अधिक रुचि और प्रतिस्पर्द्धी बोली को दर्शाता है।

- कोरबा में अतिरिक्त अन्वेषण: राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) द्वारा वित्तपोषित एक निजी अन्वेषण कंपनी ने कोरबा में हार्ड रॉक लिथियम भंडार की पहचान की है, जिसमें लिथियम सांद्रता 168 से 295 भाग प्रति मिलियन (ppm) तक है।

- अन्य राज्यों में चुनौतियाँ:

- मणिपुर: स्थानीय प्रतिरोध के कारण कामजोंग ज़िले में लिथियम अन्वेषण प्रयास रुक गए हैं। NMET समिति ने इस क्षेत्र में आगे की कार्रवाई को रोकने का फैसला किया है।

- लद्दाख: भारत-चीन सीमा के समीप मेरक ब्लॉक में अन्वेषण से निराशाजनक परिणाम मिले हैं, जिसके कारण NMET समिति ने वहाँ अन्वेषण प्रयासों को रोकने का सुझाव दिया है।

- असम: धुबरी और कोकराझार ज़िलों में अन्वेषण आशाजनक नहीं रहा है, NMET ने इन क्षेत्रों में आगे की प्रक्रिया या अन्वेषण के खिलाफ सिफारिश की है।

भारत के लिये लिथियम का महत्त्व:

- लिथियम एक नरम, चाँदी सदृश श्वेत क्षारीय धातु है जिसमें उच्च अभिक्रियाशीलता, कम घनत्व और उत्कृष्ट विद्युत रासायनिक गुण होते हैं।

- यह विभिन्न खनिजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका लिथियम धातु या इसके यौगिकों में निष्कर्षण तथा परिष्कृत किया जाता है।

- भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का संकल्प लिया है, जिसके लिये EV बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में आवश्यक है।

- भारत को वर्ष 2030 तक 27 गीगावाट ग्रिड-स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता है, जिसके लिये भारी मात्रा में लिथियम की आवश्यकता होगी।

- विश्व आर्थिक मंच ने EV और रिचार्जेबल बैटरी की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक स्तर पर लिथियम की कमी की चेतावनी दी है, जिसकी खपत का अनुमान वर्ष 2050 तक 2 बिलियन तक पहुँचने का है। विश्व की लिथियम आपूर्ति दबाव में है, जिसका 54% भंडार अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में है।

- हरित प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा भंडारण में लिथियम की भूमिका इसे एक महत्त्वपूर्ण संसाधन बनाती है क्योंकि देश जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने तथा हरित ऊर्जा संक्रमण का लक्ष्य रखते हैं।

- भारत अपनी ज़रूरत का 70-80% लिथियम और 70% लिथियम-आयन चीन से आयात करता है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहने पर इसके विकास और घरेलू उद्योगों को जोखिम में डाल सकता है।

भारत में लिथियम के निष्कर्षण और निवेश में क्या चुनौतियाँ हैं?

- निष्कर्षण चुनौतियाँ: हार्ड रॉक पेग्माटाइट अयस्क/निक्षेप से लिथियम निष्कर्षण कठिन है, जिसके लिये विशेष तकनीक और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पेग्माटाइट अयस्कों से लिथियम निष्कर्षण में कई जटिल और महँगे प्रसंस्करण चरण शामिल हैं।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: लिथियम निष्कर्षण, विशेष रूप से खुली खदान उत्खनन के माध्यम से, पारिस्थितिकी क्षति और प्रदूषण सहित पर्यावरण पर काफी प्रभाव डाल सकता है। इन प्रभावों को कम करने के लिये उचित प्रबंधन और शमन उपायों की आवश्यकता है।

- परिवहन: जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले जैसे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में, परिवहन और रसद के लिये अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण कुशल निष्कर्षण में बाधा हो सकती है जिससे लागत बढ़ सकती है।

- नवोदित उद्योग: भारत का लिथियम क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है, जिसमें कार्यात्मक खनन और प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, लिथियम परियोजनाओं में विशेष रूप से खनिज संपदा से, आमतौर पर अन्वेषण से उत्पादन तक 6 से 7 वर्ष लगते हैं।

- प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे की कमी: चीन वर्तमान में लिथियम प्रसंस्करण क्षेत्र पर हावी है, जो वैश्विक बाज़ार का 65% प्रबंधन करता है। भारत इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।

- सीमित घरेलू विशेषज्ञता: विदेशों में खनन परिसंपत्तियों के विकास में भारत का सीमित अनुभव और लिथियम उत्खनन में इसकी अपरिपक्व विशेषज्ञता घरेलू परियोजनाओं को गति देने में चुनौतियों का कारण बनती है।

- निवेश संबंधी चुनौतियाँ: संसाधनों के लिये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC) पर आधारित भारत के वर्तमान खनिज रिपोर्टिंग मानक, वैश्विक स्तर पर उपयोग किये जाने वाले खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानकों (CRIRSCO) के लिये समिति के साथ संरेखित नहीं हैं।

- UNFC मानकों में आर्थिक व्यवहार्यता का व्यापक रूप से आकलन करने के लिये आवश्यक विवरण का अभाव है।

- स्थानीय तनाव: जातीय और धार्मिक तनाव निवेश को आकर्षित करने व संसाधन विकास का प्रबंधन करने के प्रयासों को जटिल बना सकते हैं। पिछले संघर्ष और चल रही हिंसा इस क्षेत्र को विशेष रूप से अस्थिर बनाती है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा और निर्भरता: चीन वैश्विक लिथियम-आयन बैटरी निर्माण क्षमता के 77% को नियंत्रित करता है जो भारत सहित अन्य देशों, जो चीनी आपूर्ति पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, के लिये एक रणनीतिक चुनौती उत्पन्न करता है।

- निवेशकों के पास वैश्विक खनन बाज़ार में कई अवसर हैं। यदि अन्य क्षेत्र अधिक आकर्षक या कम जोखिम वाले अवसर प्रदान करते हैं, तो निवेशक J&K लिथियम ब्लॉक जैसे क्षेत्रों की तुलना में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं।

आगे की राह

- विदेशी विशेषज्ञता को आकर्षित करना: लिथियम उत्खनन और प्रसंस्करण में विशेषज्ञता वाली विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना भारत की घरेलू लिथियम अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों को गति देने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

- लिथियम ट्रायंगल से सबक: बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, जहाँ विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार हैं, से मूल्यवान सबक ली जानी चाहिये। चिली और बोलीविया ने राज्य-नियंत्रित या विनियमित लिथियम निष्कर्षण प्रक्रियाओं को लागू किया है।

- इन देशों में हाल की पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियाँ सुदृढ़ नियामक ढाँचों तथा सामुदायिक सहभागिता के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

- लिथियम उत्खनन के तहत निष्कर्षण से लेकर बैटरी प्रबंधन तक पूरे प्रक्रम में संधारणीय सिद्धांतों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

- स्थानीय भागीदारी: लिथियम अन्वेषण की योजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और उन्हें रोज़गार के अवसरों के लिये प्राथमिकता देना चाहिये। हालाँकि कृषि, पशुपालन और पर्यटन पर व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

- सरकारी प्रोत्साहन: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं सहित सरकारी पहलों का उद्देश्य इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाना और महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है, जो ओला इलेक्ट्रिक और रिलायंस न्यू एनर्जी जैसी प्रमुख कंपनियों की रुचि को आकर्षित कर सकता है।

- आगामी अन्वेषण: अतिरिक्त अन्वेषण संसाधन के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकती है और संभावित रूप से लिथियम भंडार को निवेशकों के लिये अधिक आकर्षक बना सकती है। हालाँकि इस दृष्टिकोण में समय और अतिरिक्त निवेश शामिल है।

- सरकार द्वारा शुरू किया गया विकास: सरकार के लिये एक अन्य विकल्प यह है कि वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम के तहत अनुमति के अनुसार सीधे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन कार्य करे। यह दृष्टिकोण निजी निवेशकों की रुचि की कमी के बावजूद लिथियम ब्लॉक के विकास को सुनिश्चित कर सकता है।

- व्यापार की शर्तों को आसान बनाना: खनन विनियमों में संशोधन और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से भारत के लिथियम उद्योग के विकास का समर्थन करने की उम्मीद है।

- वैश्विक बाज़ारों तक उचित पहुँच सुनिश्चित करने और लिथियम आपूर्ति शृंखला में भारत के हितों की रक्षा करने वाले व्यापार समझौतों पर वार्ता की जानी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. हाल के घटनाक्रमों और असफलताओं पर विचार करते हुए भारत में लिथियम संसाधनों के प्रबंधन एवं दोहन में चुनौतियों तथा अवसरों का मूल्यांकन कीजिये। प्रश्न. चीन से लिथियम आयात पर भारत की निर्भरता उसके सामरिक और आर्थिक हितों को कैसे प्रभावित करती है? इस निर्भरता को कम करने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:Q. निम्नलिखित में से धातुओं का कौन-सा युग्म क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का वर्णन करता है? (2008) (a) लिथियम और पारा उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। मेन्स:प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021) |

-min.jpg)