मुख्य परीक्षा

आर्कटिक जीवों पर समुद्री हीट वेव का प्रभाव

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि आर्कटिक समुद्री हीट वेव (MHWs) से समुद्री स्तनधारियों की मृत्यु दर में वृद्धि होने के साथ उनकी प्रजनन दर में कमी का जोखिम उत्पन्न हो रहा है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- मृत्यु दर में वृद्धि और प्रजनन क्षमता में कमी: आर्कटिक और उप-आर्कटिक समुद्री स्तनधारियों (जैसे व्हेल, सील और वालरस) में MHW के कारण उच्च मृत्यु दर की स्थिति बनी हुई है।

- बढ़ते तापमान के कारण विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन (जलाशय में शैवाल की तीव्र वृद्धि) एवं बीमारियों के प्रसार (जैसे, ध्रुवीय भालुओं में एवियन इन्फ्लूएंजा) के साथ शिकार की संभावना में कमी आने से भोजन की उपलब्धता प्रभावित होती है।

- वितरण एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष: शिकार के वितरण में बदलाव के कारण प्रजातियों को पलायन करना पड़ता है या इनके बीच भुखमरी की समस्या उत्पन्न होती है जिससे यह मछली पकड़ने के उपकरणों में फँसने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।

समुद्री हीट वेव (MHW) के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

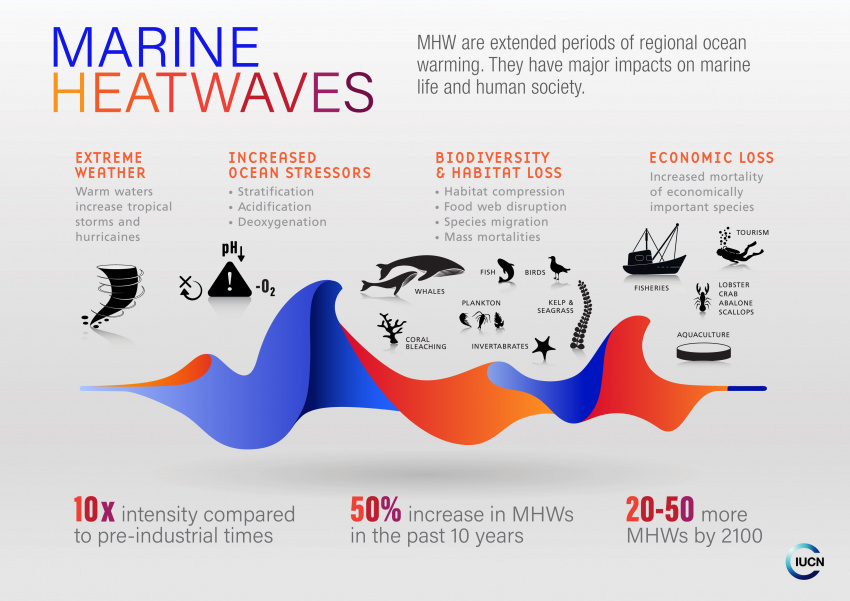

- परिचय: MHW का आशय ऐसी चरम समुद्री मौसमी घटनाओं से है जिनमें समुद्र की सतह के तापमान में अचानक वृद्धि (औसत से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक) हो जाती है जिसकी अवधि कम से कम पाँच दिनों की होने के साथ संभवतः कई सप्ताह या उससे अधिक समय की हो सकती है।

- ये घटनाएँ छोटे तटीय क्षेत्रों को कवर कर सकती हैं या संपूर्ण महासागरीय बेसिन तक फैल सकती हैं।

- MHW के प्रमुख कारण: मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने पिछली शताब्दी में वैश्विक महासागर के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की है।

- अल नीनो जैसे महासागरीय धाराओं में व्यवधान से ऊष्मा प्रतिधारण बढ़ जाता है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने से महासागर की सतह सौर विकिरण के संपर्क में अधिक आती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

- असामान्य मौसम पैटर्न, वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव और चक्रवातीय गतिविधियाँ MHW को और अधिक सक्रिय कर देती हैं।

- प्रभाव:

- महासागरीय जीवन: MHW व्यापक पैमाने पर मछलियों की मृत्यु और आवास विनाश का कारण बनते हैं। उच्च महासागरीय तापमान से व्यापक प्रवाल विरंजन होता है (उदाहरण के लिये, वर्ष 2005 की कैरिबियन विरंजन घटना)।

- बढ़ते तापमान के कारण केल्प वन नष्ट हो रहे है, आक्रामक प्रजातियों को बढ़ावा मिल रहा है, तथा वन्यजीवों के प्रवास में बदलाव आ रहा है।

- चरम मौसमी घटनाएँ: MHW तूफानों को तीव्र कर देते हैं, जिससे अधिक शक्तिशाली चक्रवात और गंभीर बाढ़ आती है।

- मनुष्य: वे मत्स्य पालन और वैश्विक समुद्री खाद्य आपूर्ति को बाधित करते हैं, तथा प्रवाल भित्तियों पर निर्भर तटीय समुदायों की आजीविका को खतरे में डालते हैं।

- MHW द्वारा प्रजातियों के प्रवास को मज़बूर करने से आर्थिक क्षति बढ़ रही है, जिससे पर्यटन और मत्स्यन उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

- महासागरीय जीवन: MHW व्यापक पैमाने पर मछलियों की मृत्यु और आवास विनाश का कारण बनते हैं। उच्च महासागरीय तापमान से व्यापक प्रवाल विरंजन होता है (उदाहरण के लिये, वर्ष 2005 की कैरिबियन विरंजन घटना)।

- अनुमानित दृष्टिकोण: पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 2100 तक MHW की संख्या 50 गुना अधिक होने की संभावना है।

- आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अपने मौजूदा तापमान चरम सीमा के कारण सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

- महासागरीय हीट वेव का शमन और अनुकूलन: महासागरीय तापमान में वृद्धि को सीमित करने हेतु पेरिस समझौते की नीतियों के सख्त कार्यान्वन की आवश्यकता है।

- पूर्व चेतावनी प्रणालियों से मत्स्यपालन और तटीय समुदायों को भीषण वर्षा वाले तूफानों के प्रति तत्पर रहने में मदद मिल सकती है।

- समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) का विस्तार करने तथा केल्प वनों, समुद्री घास के मैदानों और प्रवाल भित्तियों जैसे प्रमुख पर्यावासों की सुरक्षा करने से समुद्री जीवन सुरक्षित रहेगा।

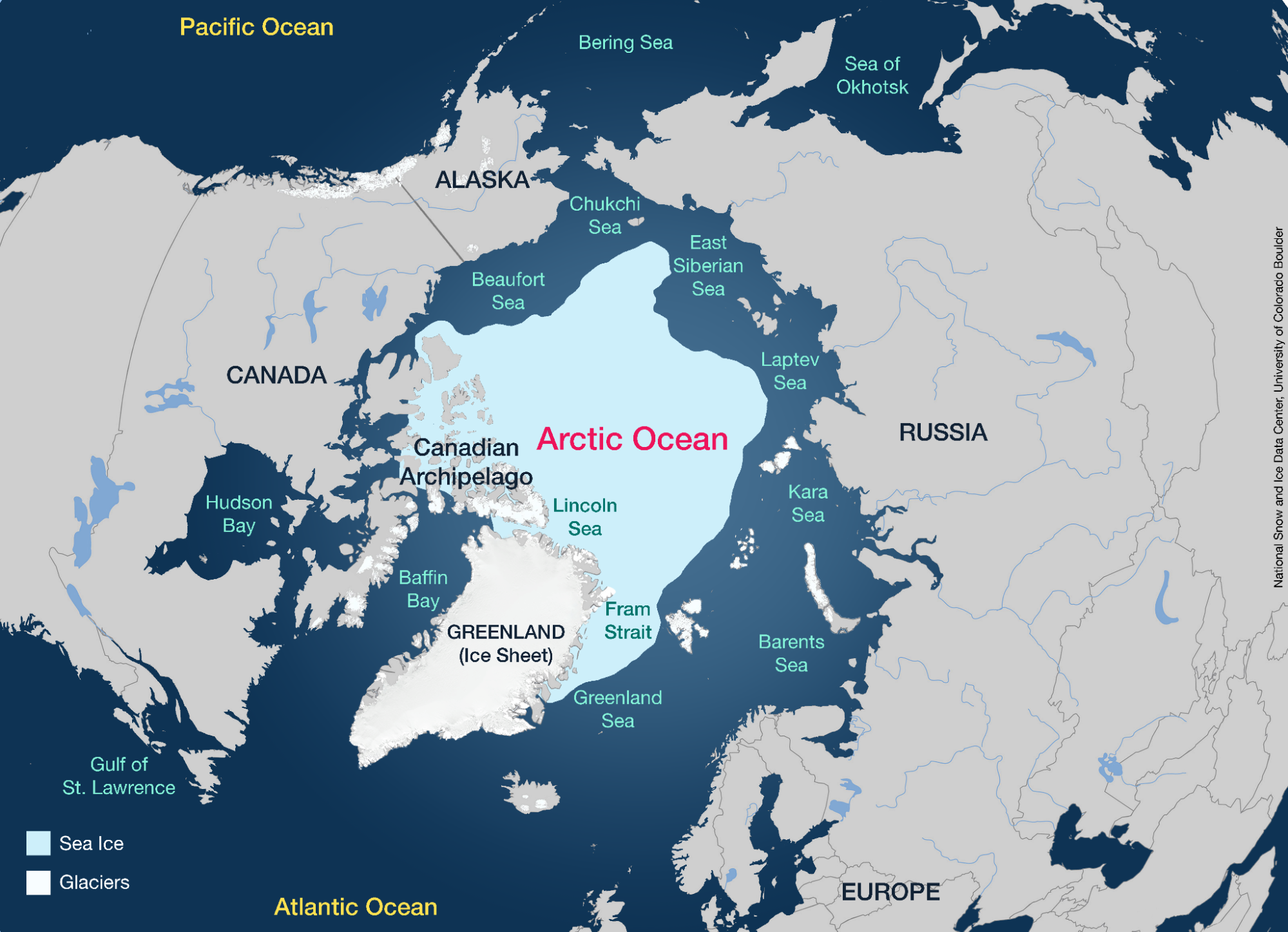

आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

क्लिक टू रीड: आर्कटिक क्षेत्र

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. समुद्री उष्ण तरंगें क्या हैं और ये समुद्री जैवविविधता और जलवायु स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. महासागर औसत तापमान (Ocean Mean Temperature- OMT) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

भूगोल

हिम विगलन और जलवायु व्यवधान

प्रिलिम्स के लिये:आर्कटिक सागर, अंटार्कटिक सागर, महासागर का तापमान, सौर विकिरण, महासागर की लवणता, महासागर परिसंचरण, झेलम, करेवा, गुज्जर-बकरवाल मेन्स के लिये:समुद्री हिम का विगलन और महासागर एवं जलवायु पर इसका प्रभाव, भारत पर निवर्तनी हिमनदों का प्रभाव |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

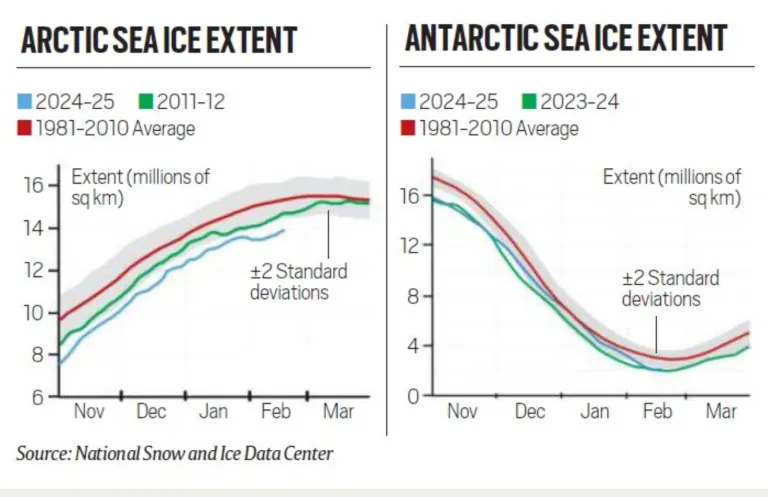

अमेरिकी नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर (NSIDC) के अनुसार, आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर के हिम क्षेत्र सहित वैश्विक हिम आवरण फरवरी 2025 में घटकर 15.76 मिलियन वर्ग किमी. रह गया है।

- NASA के अनुसार, वर्ष 1981 से वर्ष 2010 की अवधि में आर्कटिक सागर के हिम आवरण में प्रति दशक 12.2% की दर से विगलन हुआ है।

- इसके अतिरिक्त, हिमालय के हिमनदों के निवर्तन से भारत का जम्मू-कश्मीर (J&K) प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

समुद्री हिम क्या है?

- परिचय: समुद्री हिम मुक्तप्रवाही ध्रुवीय हिम है जिसका शीत ऋतु में विस्तारण और ग्रीष्म ऋतु में विगलन होता है तथा यह अंशतः वर्ष भर बनी रहती है।

- यह मुख्यतः आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर में पाई जाती है।

- विशेषताएँ: समुद्री हिम हिमित लवणीय जल से बनती है, जबकि हिमखंड, ग्लेशियर और हिम परत थल पर उत्पन्न होती हैं।

- समुद्री हिम बनने पर अधिकांश लवण बाहर निकल जाता है, जिससे समुद्री हिम समुद्री जल की तुलना में अल्प लवणीय हो जाता है।

- शेष लवण छोटे-छोटे खंडों में रह जाता है, जिससे हिम की एक छिद्रयुक्त संरचना बनती है।

क्लिक टू रीड: ग्लेशियर क्या हैं?

आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर के हिम आवरण में गिरावट के क्या कारण हैं?

- विलंबित हिमन: असामान्य रूप से ऊष्ण महासागरीय तापमान के कारण शीतलन प्रक्रिया मंद हो गई, जिससे हिम निर्माण में देरी हुई। उदाहरण के लिये, हडसन खाड़ी (उत्तरपूर्वी कनाडा) के समीप धीमी गति से हिम का निर्माण।

- समुद्री उष्ण तरंगें (MHW): आर्कटिक MHW और तापित गल्फ स्ट्रीम्स से आर्कटिक की ओर अतिरिक्त उष्णता का गमन होता है और समुद्री हिम का विगलन होता है जिससे आर्कटिक सागर के हिम आवरण में गिरावट होती है।

- हिम विभंजी पवनें: बैरेंट्स सागर और बेरिंग सागर में आए तूफानों से हिम का विभंजन हुआ, जिससे उनके विगलन की संभावना बढ़ गई।

- अंटार्कटिक सागर का हिम आवरण विशेष रूप से हिम विभंजी पवनों के प्रति सुभेद्य है क्योंकि यह समुद्र में प्रवहमान रहती है जिससे पवनों द्वारा इसका विभंजन सरलता से हो जाता है। उदाहरण के लिये, कोलोसस A23a एक विशाल अंटार्कटिक हिमखंड है जो 2020 से दक्षिणी महासागर में प्रवहमान है।

- हिम में कमी: आर्कटिक की हिम समय के साथ पतली और भंगुर होती जा रही है, जिससे तूफानों और तापमान परिवर्तनों के प्रति इसकी संवेदनशीलता बढ़ गई है।

- उष्ण वायु के कारण अंटार्कटिका की हिम की चादर (आइस शेल्फ) के किनारे पिघलने लगे, जो सागर तक फैले हुए थे।

- उच्च वायु तापमान: स्वालबार्ड, नॉर्वे जैसे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान का अनुभव हुआ, जिसके कारण समुद्री हिम में अतिरिक्त कमी आई।

- दक्षिणी गोलार्द्ध की गर्मियों के अंत में वायु और जल के तापमान में वृद्धि के कारण अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम के पिघलने की गति तीव्र हो गई।

आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर के हिम आवरण में गिरावट के परिणाम क्या हैं?

- ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि: समुद्री हिम के आवरण में कमी का अर्थ है कि जल सूर्य के संपर्क में आ रहा है और जल द्वारा अधिक ऊष्मा ( सौर विकिरण ) अवशोषित हो रही है, जिससे जल के तापमान में और वृद्धि हो रही है।

- 1980 के दशक के प्रारम्भ से मध्य तक चमकदार और परावर्तक हिम (Bright And Reflective Ice) में कमी आने के कारण ध्रुवीय समुद्री हिम ने अपने प्राकृतिक शीतलन प्रभाव का लगभग 14% हिस्सा खो दिया है।

- वैश्विक महासागरीय परिसंचरण में व्यवधान: समुद्री हिम पिघलने से स्वच्छ जल निसृत होता है, जिससे सागरीय लवणता और सतही जल घनत्व में कमी आती है।

- इससे महासागरीय परिसंचरण धीमा हो जाता है, जिससे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जलवायु पैटर्न बाधित हो जाता है।

- जलवायु विनियमन की हानि: समुद्री हिम, सागर की सतह पर एक इन्सुलेटिंग कैप बनाकर वाष्पीकरण और वायुमंडल में ऊष्मा की हानि को कम करके ग्रह को शीतल करती है। हिम में कमी इस प्रभाव को कमज़ोर करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में तेज़ी आती है।

- चरम मौसमी घटनाएँ: हिम में कमी होने और तापमान बढ़ने से तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ सकती है।

हिमालय के ग्लेशियरों के निवर्तन से जम्मू-कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- परिचय: भारत में, जम्मू और कश्मीर (J&K) में प्रचुर मात्रा में हिमनद (ग्लेशियर) हैं, जिनके पिघलने से क्षेत्र के जल संसाधनों, अर्थव्यवस्था, कृषि और पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

- प्रभाव:

- जल स्तर में गिरावट: जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फबारी और ग्लेशियर पिघलने में कमी आई है, जिसके कारण क्षेत्र की प्रमुख नदियों और झरनों के जल स्तर में 75% की गिरावट आई है।

- कृषि में व्यवधान: बढ़ते तापमान ने 8,000 करोड़ रुपए के सेब उद्योग को क्षति पहुँचाया, जिससे जल्दी पकने, गुणवत्ता में कमी और कीमतें कम हो गईं।

- जल की कमी से सिंचाई में कमी आती है, जिससे फसल की पैदावार और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

- आर्द्रभूमि पर खतरा: हिमनदों में कमी आने से वुलर जैसी आर्द्रभूमि (जो प्राकृतिक जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं) के क्षेत्रफल में कमी आ रही है।

- जम्मू-कश्मीर में 99.2% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और उनमें से कई सूख रहे हैं या अनुपयोगी हो रहे हैं।

- भूमि क्षरण: ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने से अपवाह में वृद्धि होने के कारण मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलता है।

- पलायन को बढ़ावा: ग्लेशियर में कमी आने के कारण चरागाह भूमि के कम होने से गुज्जर-बकरवाल जैसे समुदायों को पलायन के लिये मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे पारंपरिक आजीविका पर संकट बढ़ रहा है।

पृथ्वी पर आइस कैप का निर्माण

- साइंस एडवांसेज़ में प्रकाशित शोध से इस धारणा को चुनौती मिलती है कि यदि उत्सर्जन रोक दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से शीत जलवायु हो जाएगी।

- ऐतिहासिक रूप से पृथ्वी पर ऊष्ण एवं उच्च-CO₂ की स्थितियाँ रही हैं।

- इस शोध में पृथ्वी पर आइस कैप के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार निम्नलिखित कारकों की पहचान की गई है।

- ज्वालामुखीय CO₂ का कम उत्सर्जन: कम ग्रीनहाउस गैसों से वार्मिंग सीमित होती है।

- कार्बन भण्डारण में वृद्धि: वन क्षेत्र से अधिक CO₂ का अवशोषण होता है।

- रासायनिक अपक्षय: CO₂ की चट्टानों के साथ अभिक्रिया से वायुमंडलीय कार्बन और कम हो जाता है।

- भूगोल: व्यापक रूप से फैले महाद्वीपों एवं विशाल पर्वत शृंखलाओं के कारण वर्षा में वृद्धि होती है, जिससे कार्बन निष्कासन में तेज़ी के कारण शीतलन को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर समुद्री हिम में कमी के कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र हो रहा है, समुद्री परिसंचरण बाधित हो रहा है और चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। भारत में (विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में) ग्लेशियर पिघलने से जल की गंभीर कमी, कृषि में नुकसान, आर्द्रभूमि क्षेत्र में कमी और मजबूरन पलायन जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। इन प्रभावों को कम करने के लिये तत्काल जलवायु कार्रवाई के साथ धारणीय नीतियाँ आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की जल सुरक्षा, कृषि एवं आजीविका के संबंध में हिमनद पिघलने से उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. ‘मीथेन हाइड्रेट’ के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों में भारत क्यों रुचि ले रहा है? (2018) प्रश्न. हिममंडल वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की पेटेंट वृद्धि में स्थिरता

प्रिलिम्स के लिये:बौद्धिक संपदा अधिकार, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उद्यम पूंजी मेन्स के लिये:भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), डिजिटल पेटेंट फाइलिंग एवं IPR संरक्षण में AI |

स्रोत: बिज़नेसलाइन

चर्चा में क्यों?

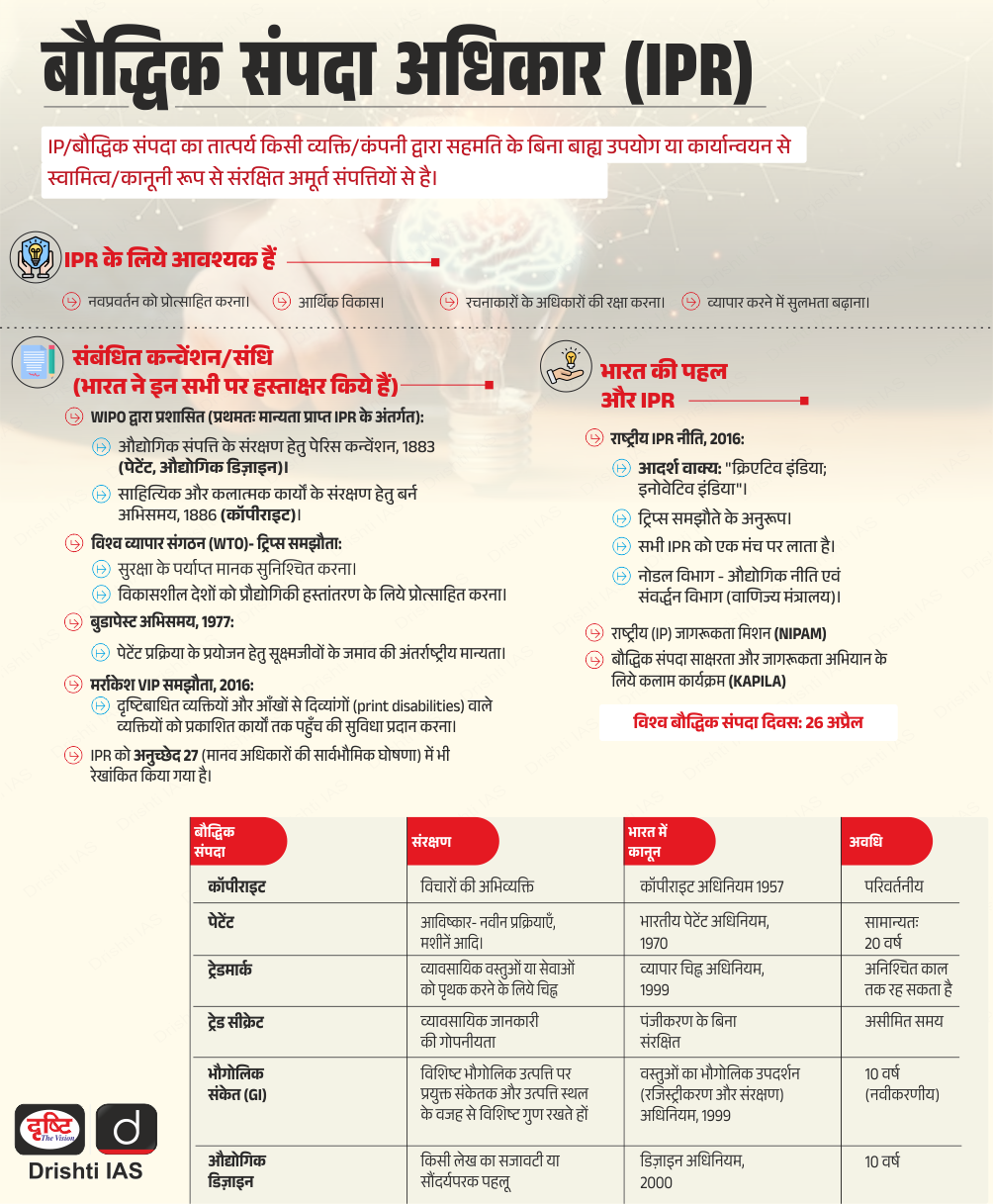

पिछले एक दशक में भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2024 में पेटेंट आवेदनों में स्थिरता आई है जिससे इस चिंता पर प्रकाश पड़ा है कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निजी क्षेत्र के निवेश में कमी आने से नवाचार सीमित हो रहा है।

भारत के IPR पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं?

- पेटेंट में वृद्धि: पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत अब विश्व स्तर पर छठे स्थान (वर्ष 2023 में 64,480 पेटेंट का आवेदन किया गया) पर है।

- पेटेंट आवेदन 42,951 (वर्ष 2013-14) से बढ़कर 92,168 (वर्ष 2023-24) हो गए, तथा बैकलॉग निपटान के कारण अनुदान में भी वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2013-14 में 25.5% पेटेंट आवेदन भारतीय निवासियों ने किये थे, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 56% हो गए।

- इससे पहले पेटेंट का आवेदन करने में विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व था लेकिन अब भारतीय, अधिक संख्या में पेटेंट के लिये आवेदन कर रहे हैं।

- हालाँकि, वर्ष 2024-25 में 78,264 पेटेंट आवेदन तथा 26,083 ग्रांट से इस क्षेत्र की स्थिरता पर प्रकाश पड़ता है।

- ट्रेडमार्क: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेडमार्क फाइलिंग में अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।

- भारत में ट्रेडमार्क आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि (वर्ष 2016-17 के लगभग 2 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 4.8 लाख) हुई है। हालाँकि, वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है।

- औद्योगिक डिज़ाइन: औद्योगिक डिज़ाइन आवेदनों में 36.4% की वृद्धि वस्त्र, उपकरण एवं मशीनों और स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा प्रेरित है।

- जनशक्ति: पेटेंट कार्यालय का कार्यबल वर्ष 2014-15 में 272 था जो वर्तमान में बढ़कर 956 हो गया है लेकिन अभी भी यह चीन (13,704) और अमेरिका (8,132) से कम है।

भारत के पेटेंट इकोसिस्टम के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- अनुसंधान एवं विकास निवेश के कमी: भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.65% है (अमेरिका (3.6%), चीन (2.4%), सिंगापुर (2.2%) की अपेक्षा)।

- निजी क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास में केवल 36% का योगदान है, जबकि अमेरिका में निजी क्षेत्र का योगदान 79% और चीन में 77% है।

- अनेक भारतीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर संचालन करती हैं लेकिन अनुसंधान एवं विकास में इनका निवेश कम होता है, जिससे पेटेंट दाखिल करने की संख्या सीमित हो जाती है।

- विदेशी पेटेंट पर उच्च निर्भरता: घरेलू फाइलिंग में वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2022 में भारत में स्वीकृत पेटेंटों का एक बड़ा हिस्सा (74.46%) विदेशी संस्थाओं को दिया गया, जो चीन के 12.87% से कहीं अधिक है।

- भारत आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भर बना हुआ है, जिसके कारण व्यापार घाटा बढ़ रहा है और नवाचार में आत्मनिर्भरता कम हो रही है।

- जनशक्ति की कमी: कुशल परीक्षकों के अभाव के कारण पेटेंट की जाँच करने की क्षमता सीमित है। परीक्षकों की सीमित संख्या के कारण अनुमोदन प्रक्रिया में देरी होती है और पेटेंट स्वीकृति दर कम होती है।

- औसतन, भारत में पेटेंट स्वीकृत किया जाने की अवधि 58 माह है, जबकि अमेरिका में यह अवधि केवल 21 माह है।

- पेटेंट आवेदनों की गुणवत्ता: निम्न गुणवत्ता वाले आवेदनों, अनुपयुक्त शोध, साहित्यिक चोरी वाली सामग्री और स्टार्टअप्स में संसाधनों के अभाव के कारण घरेलू पेटेंट आवेदनों को स्वीकृति मिलने में देरी होती है।

- कमज़ोर प्रवर्तन: भारत में पेटेंट उल्लंघन के मामले बढ़ रहे हैं और कमज़ोर प्रवर्तन तथा न्यायिक लंबित मामलों से इसके प्रभावी संरक्षण में बाधा उत्पन्न होती है।

- भारतीय फर्मों में प्रायः वैश्विक बौद्धिक संपदा तंत्र का प्रभावी रूप से संचलन करने की विशेषज्ञता का अभाव होता है। डिजिटल युग में, आसान प्रतिकृति, अनामित उल्लंघनकर्त्ता और सीमा पार से होने वाली चोरी संबद्ध क्षेत्र के प्रवर्तन को और जटिल बना देती है।

आगे की राह

- पेटेंट दाखिल करने में सुगमता: AI-संचालित IP उल्लंघन पहचान प्रणालियों के साथ डिजिटल पेटेंट प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने से पेटेंट दाखिल करने की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

- कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिये कर प्रोत्साहन तथा उद्यम पूंजी वित्तपोषण में वृद्धि से गहन प्रौद्योगिकी प्रगति को बढ़ावा मिल सकता है तथा पेटेंट दाखिल करने में वृद्धि हो सकती है।

- प्रवर्तन और विधिक ढाँचा: पेटेंट विवादों को तेज़ी से निपटाने के लिये विशेष IP न्यायालय स्थापित करना चाहिये। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत उल्लंघन को रोकने के लिये कॉपीराइट उल्लंघन के लिये दंड में वृद्धि की जानी चाहिये।

- नवप्रवर्तन के लिये वैश्विक साझेदारियाँ: सीमा पार फाइलिंग को सरल बनाने और भारत के IP पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये रियाद डिज़ाइन कानून संधि जैसी वैश्विक पेटेंट संधियों में भाग लेना।

- IP जागरूकता: IP शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना तथा विश्वविद्यालयों और व्यवसायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

- घरेलू पेटेंट दाखिलों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिये WIPO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत ने IP फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत के IPR पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) प्रश्न: वैश्वीकृत दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकार महत्त्व रखते हैं और मुकदमेबाज़ी का एक स्रोत है। कॉपीराइट, पेटेंट तथा ट्रेड सीक्रेट्स के बीच व्यापक रूप से अंतर कीजिये। (2014) |

भारतीय राजव्यवस्था

परिहार पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:परिहार, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 161, राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894, केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)। मेन्स के लिये:परिहार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, भारत में परिहार नियम और संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। |

स्रोत: द हिंदु

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने परिहार पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिया कि वे परिहार नीतियों के तहत कैदियों की समय-पूर्व रिहाई पर विचार करें, और उनके लिये सजा में स्थायी छूट को लेकर आवेदन करना ज़रूरी नहीं है

- वर्ष 2021 में शुरू किये गए एक स्वप्रेरित मामले में दिये गए इस फैसले का उद्देश्य जेल में भीड़भाड़ की समस्या को दूर करना है, साथ ही छूट के लये निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

परिहार नीति (2025) पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम दिशा-निर्देश क्या हैं?

- निर्देश: राज्यों को संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए 2 महीने के भीतर एक स्पष्ट परिहार नीति तैयार करनी चाहिये।

- विधिक मानदंड: परिहार के मानदंड उचित होने चाहिये, जैसा कि माफाभाई मोतीभाई सागर मामले (2024) में बरकरार रखा गया था।

- उचित प्रक्रिया की आवश्यकता: परिहार को मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य को अपराधी को औचित्य के साथ नोटिस देना चाहिए और अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे जवाब देने का अवसर प्रदान करना चाहिये।

नोट:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार, भारत की जेलों में 131.4% कैदी हैं, जिनमें 75.8% विचाराधीन हैं।

- भारत में जेल सांख्यिकी रिपोर्ट (2022) के अनुसार, समय से पहले रिहाई की संख्या 2,321 (2020) से बढ़कर 5,035 (2022) हो गई है।

परिहार (Remission) क्या है?

- परिचय:

- परिहार (Remission) का तात्पर्य सजा की प्रकृति में परिवर्तन किये बिना जेल की सजा की अवधि को कम करना है।

- इसमें दोषी को न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल अवधि से पहले रिहा करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत या सैन्य न्यायालयों से जुड़े मामलों में अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, राहत या परिहार या निलंबित करने, क्षमा करने या सजा की अवधि कम करने का अधिकार प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 161 राज्य कानूनों के तहत अपराधों के लिये राज्यपाल को समान शक्तियाँ प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 32 और 226, क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्षमा कार्यवाही में शामिल होने के लिये अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

- विधिक प्रावधान:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 (पूर्व में CrPC की धारा 432): राज्य सरकारों को किसी भी समय, शर्त के साथ या बिना शर्त के परिहार की शक्ति प्रदान करती है।

- शर्तों का पालन न करने पर परिहार को रद्द किया जा सकता है और बिना वारंट के पुनः गिरफ्तारी हो सकती है।

- BNSS की धारा 475 (पूर्व में CrPC की धारा 433A): मृत्युदंड योग्य अपराधों के लिये आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को 14 वर्ष की कारावास अवधि पूरी करने से पहले रिहा नहीं किया जा सकता।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 (पूर्व में CrPC की धारा 432): राज्य सरकारों को किसी भी समय, शर्त के साथ या बिना शर्त के परिहार की शक्ति प्रदान करती है।

प्रमुख शब्दावली

- क्षमा: अपराधी को पूर्णतः सभी संबंधित दंडों और निरर्हताओं को समाप्त करते हुए उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश दोनों को हटा कर उसे दोषमुक्त किया जाता है।

- लघूकरण/न्यूनीकरण: किसी दंड का लघूकरण करना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना।

- विराम: विशेष परिस्थितियों, जैसे कि दोषी की शारीरिक दिव्यांगता या गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए दंड में कमी की जाती है।

- प्रविलंबन: किसी दंड के निष्पादन को अस्थायी रूप से विलंबित किया जाता है, विशेष रूप से मृत्युदंड, जिससे दोषी को क्षमा या दंड में छूट मांगने का समय मिल जाता है।

परिहार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या हैं?

- लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (2000) में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने न्याय और लोक सुरक्षा हेतु एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए परिहार अथवा माफी हेतु 5 कारकों को रेखांकित किया: जिसमें सामाजिक प्रभाव, अपराध की गंभीरता, पुनरावृत्ति का जोखिम, कारावास का आचरण और पुनः एकीकरण की संभावना, शामिल है।

- एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवेक का प्रयोग न करने, असद्भावपूर्वक आशय, बाहरी अथवा अप्रासंगिक विचारों पर निर्भरता, प्रासंगिक सामग्रियों का अपवर्जन, अथवा स्वेच्छाचारिता जैसे आधारों पर प्रदान परिहार आदेशों की न्यायिक समीक्षा किया जाना अनुज्ञेय है।

- हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह (2007) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिपुष्ट किया, हालाँकि दंड का परिहार किसी दोषी का मूल अधिकार नहीं है किंतु राज्य को प्रासंगिक कारकों के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार करते हुए अपनी कार्यकारी शक्ति का विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिये।

- संगीत एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि CrPC की धारा 432 के तहत परिहार किये जाने हेतु दोषी के आवेदन की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा इसे स्वतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि न्यायालयों के पास स्वयं से परिहार करने का अधिकार नहीं है, तथा इस तथ्य पर बल दिया कि परिहार की प्रक्रिया औपचारिक अनुरोध के माध्यम से शुरू की जानी चाहिये।

- भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी के "अंतिम क्षण" तक बिना किसी परिहार के आजीवन कारावास को बरकरार रखा और इसे मृत्युदंड का विकल्प माना।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों के लिये गुजरात सरकार के परिहार आदेश को रद्द कर दिया और वर्ष 2022 के निर्णय को अपास्त किया, जिसके अंतर्गत गुजरात को उनकी समयपूर्व रिहाई पर निर्णय करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

- न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि CrPC की धारा 432(7) के अनुसार, परिहार के लिये "समुचित सरकार" वह है जहाँ अपराधी को दण्डादिष्ट किया गया है, न कि जहाँ अपराध कारित किया गया। इस सिद्धांत की पुष्टि वी. श्रीहरन बनाम भारत संघ (2015) से की गई।

- माफभाई मोतीभाई सागर बनाम गुजरात राज्य (2024) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि परिहार की स्थितियाँ युक्तियुक्त होनी चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे न तो मनमाना रूप से कठोर हों और न ही अस्पष्ट हों।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: Q. भारतीय कानून के तहत क्षमा, दंड में परिवर्तन, छूट, प्रशमन और राहत के बीच अंतर बताइए। ये कार्यकारी शक्तियाँ न्याय और सुधार के सिद्धांतों में किस प्रकार योगदान देती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014) |

शासन व्यवस्था

NEP 2020 और समग्र शिक्षा अभियान

प्रिलिम्स के लिये:समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), पीएम श्री, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, परख, निष्ठा, PM ई-विद्या, दीक्षा, विद्या समीक्षा केंद्र, SDG, केंद्र प्रायोजित योजना। मेन्स के लिये:समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की मुख्य विशेषताएँ और उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले संघीय मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) का विरोध करने के कारण तमिलनाडु के समग्र शिक्षा अभियान निधि में केंद्रीय हिस्सेदारी रोक दी है।

तमिलनाडु NEP 2020 का विरोध क्यों कर रहा है?

- भाषा नीति विवाद: NEP 2020 में त्रि-भाषा नीति (तमिल, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा) को अनिवार्य किया गया है, जिसे तमिलनाडु केंद्र की नीति को अनावश्यक रूप से लागू करने के रूप में देखता है।

- तमिलनाडु में वर्ष 1968 से दो-भाषा फार्मूला (तमिल और अंग्रेज़ी) लागू है।

- राज्य की स्वायत्तता को कमज़ोर करना: तमिलनाडु केंद्र द्वारा NEP के एक समान कार्यान्वयन के प्रयास को अपनी स्वायत्तता पर अतिक्रमण तथा सहकारी संघवाद को कमज़ोर करने वाला मानता है।

- शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसके लिये लचीलेपन और राज्य-स्तरीय अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है।

- तमिलनाडु अपने सामाजिक-भाषाई और आर्थिक संदर्भ के अनुरूप अपनी स्वयं की राज्य शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर रहा है।

- व्यावहारिक दृष्टिकोण का आह्वान: तमिलनाडु का तर्क है कि समग्र शिक्षा और पीएम श्री जैसी केंद्रीय योजनाओं को NEP 2020 से अलग कर दिया जाना चाहिये।

- वित्तपोषण नीति अनुपालन के बजाय प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित होना चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 क्या है?

- परिचय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 1986 की 34 वर्ष पुरानी NEP की जगह ली है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुँच में अंतराल को कम करना है।

- डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर, यह आधारभूत साक्षरता, समग्र पाठ्यक्रम, बहुभाषी शिक्षा और व्यावसायिक और शैक्षणिक मार्गों के एकीकरण को प्राथमिकता देती है।

- प्रमुख प्रावधान:

- संरचनात्मक सुधार: NEP 2020 द्वारा 10 + 2 प्रणाली के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4 प्रणाली को अपनाया गया और शिक्षा को 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया गया।

|

चरण |

अवधि |

आयु (कवर की गई कक्षाएँ) |

प्रमुख विशेषताएँ |

|

आधारभूत चरण |

5 साल |

आयु 3-8 (प्रीस्कूल और कक्षा 1-2) |

खेल-आधारित शिक्षा |

|

प्रारंभिक चरण |

3 वर्ष |

कक्षा 3-5 |

औपचारिक शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराना |

|

मध्य चरण |

3 वर्ष |

कक्षा 6-8 |

अनुभवात्मक और बहुविषयक शिक्षा |

|

द्वितीयक चरण |

4 वर्ष |

कक्षा 9-12 |

विषय चयन में लचीलापन |

- अनुभवात्मक अधिगम: NEP 2020 के तहत सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ने के क्रम में इंटर्नशिप, फील्ड विजिट एवं वास्तविक विश्व की परियोजनाओं के माध्यम से अनुभवात्मक अधिगम पर बल दिया गया है।

- इसमें सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करने के क्रम में डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा तकनीक-सक्षम कक्षाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी एकीकरण पर बल दिया गया है।

- शिक्षक प्रशिक्षण: NEP 2020 में शिक्षकों को विकसित शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने हेतु निरंतर व्यावसायिक विकास पर बल दिया गया है।

- महत्त्वपूर्ण पहल:

- पीएम श्री योजना: इसका उद्देश्य 14,500 आदर्श स्कूलों को रोल मॉडल के रूप में विकसित करना है।

- निपुण भारत मिशन: इसे कक्षा 2 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के क्रम में शुरू किया गया था।

- PARAKH: PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) को सीखने के परिणामों की निगरानी के लिये शुरू किया गया है।

- NISHTHA: NISHTHA (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को NEP के परिवर्तनकारी लक्ष्यों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है।

- प्रमुख उपलब्धियाँ:

- आधारभूत चरण का पाठ्यक्रम: आधारभूत चरण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-FS) के तहत 3-8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये खेल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में जादुई पिटारा किट की शुरुआत की गई।

- क्षेत्रीय भाषा का समावेशन: AICTE-अनुमोदित इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम अब क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही पहुँच को बेहतर करने के क्रम में JEE और NEET को 13 भाषाओं में आयोजित किया जाता है।

- चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP): 105 से अधिक विश्वविद्यालयों ने FYUP को अपनाया है, जो उच्च शिक्षा में बेहतर विकल्प और अधिक अनुकूलन पर केंद्रित है।

- वैश्विक IIT: IIT-मद्रास ने ज़ांज़ीबार (तंजानिया) में एक परिसर खोला है और IIT-दिल्ली अबू धाबी (UAE) में एक परिसर खोलने की योजना बना रहा है।

- डिजिटल लर्निंग: PM ई-विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देने के क्रम में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं जबकि विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य शैक्षिक प्रगति पर रियल टाइम डेटा प्रदान करना है।

- चुनौतियाँ:

- 5+3+3+4 संरचना का एकीकरण: राज्य के पाठ्यक्रमों को संरेखित करना और नवीन विधियों के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कुछ कक्षाओं के लिये आधारभूत पाठ्यपुस्तकें हाल ही में तैयार की गई हैं।

- लंबित विधान: NEP 2020 में UGC, AICTE और NCTE को एक एकल उच्च शिक्षा नियामक में विलय किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था है, किंतु इस परिवर्तन को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक विधान अभि भी लंबित है।

- एकसमान परिवीक्षण का अभाव: यद्यपि मूल्यांकन के प्रयास जारी हैं, लेकिन NEP के प्रभाव को प्रभावी रूप से मापने के लिये राज्यों में किसी प्रकार के मानकीकृत मूल्यांकन मीट्रिक का अभाव है।

समग्र शिक्षा अभियान क्या है?

- परिचय: केंद्रीय बजट 2018-19 में प्रस्तुत, समग्र शिक्षा एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत समान शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्री-नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- योजनाओं का एकीकरण: इसमें पहले की तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं:

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA): सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित।

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा है।

- शिक्षक शिक्षा (TE): शिक्षकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित।

- क्षेत्र-व्यापी विकास दृष्टिकोण: इस अभियान के अंतर्गत खंडित परियोजना-आधारित उद्देश्यों के स्थान पर सभी स्तरों (राज्य, ज़िला और उप-ज़िला) पर कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया गया है।

- सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण: लैंगिक असमानताओं को समाप्त करते हुए और सुभेद्य समूहों (SDG 4.1) के लिये पहुँच सुनिश्चित करते हुए निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाती है (SDG 4.5)।

- योजनाओं का एकीकरण: इसमें पहले की तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं:

- कार्यान्वयन: यह केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसका कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसायटी (SIS) के माध्यम से किया जाता है।

- SIS एक राज्य-पंजीकृत निकाय है जो CSS और विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वन करता है।

क्लिक टू रीड:

निष्कर्ष:

समग्र शिक्षा निधि को विधारित करना NEP 2020 को लेकर केंद्र और तमिलनाडु के बीच तनाव को उजागर करता है, जो संघवाद, भाषाई स्वायत्तता और शिक्षा नीति कार्यान्वयन के व्यापक मुद्दों को दर्शाता है। शैक्षिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिये एक ऐसे सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को बनाए रखते हुए राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। संघवाद पर NEP 2020 के प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये। (2020) |