आर्थिक समीक्षा 2024-25 | 01 Feb 2025

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक समीक्षा , संसद , केंद्रीय बजट , मुख्य आर्थिक सलाहकार , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष , मुद्रास्फीति , रूस-यूक्रेन युद्ध , सकल घरेलू उत्पाद , चालू खाता घाटा , गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ , भारतीय रिजर्व बैंक , प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश , लाल सागर , वधावन मेगा पोर्ट , राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन , भारतनेट , स्वच्छ भारत मिशन , गगनयान , कार्बन सिंक , गिनी गुणांक , प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मेन्स के लिये:भारत की आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक समीक्षा, राजकोषीय नीति एवं वित्तीय स्थिरता, आर्थिक विकास की चुनौतियाँ। |

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत की। इसमें सुधारों एवं विकास के लिये रोडमैप निर्धारित किया गया, जो केंद्रीय बजट 2025 का आधार है

आर्थिक समीक्षा

- आर्थिक समीक्षा भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिये केंद्रीय बजट से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है ।

- मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है।

- समीक्षा आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय विकास पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधित चुनौतियों की रूपरेखा और आगामी वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण मिलता है।

- आर्थिक समीक्षा को पहली बार वर्ष 1950-51 में बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज़ बन गया, जिसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- अर्थव्यवस्था की स्थिति:

- वैश्विक अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने इस वर्ष के लिये 3.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।

- वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति कम रहने एवं सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति स्थिर रहने के कारण केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियाँ अलग-अलग रहीं।

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़रायल-हमास संघर्ष ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है।

- स्वेज नहर में व्यवधान के कारण जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होकर जाना पड़ता है, जिससे माल ढुलाई की लागत और डिलीवरी का समय बढ़ जाता है।

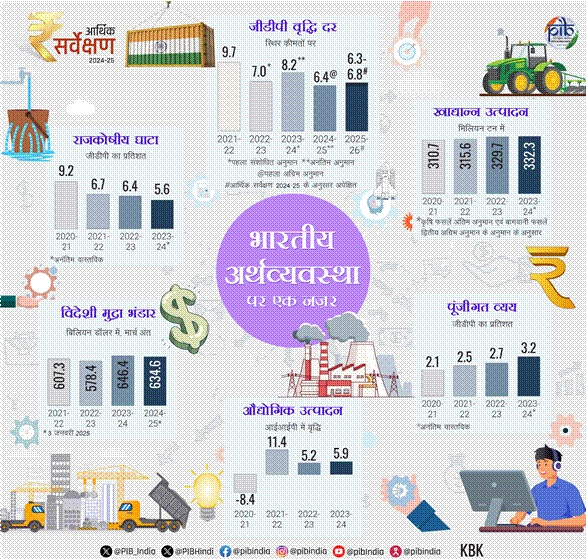

- भारत की अर्थव्यवस्था: भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 26 (2025-26) में 6.3-6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में भारत की वास्तविक GVA 6.4% रहने का अनुमान है।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने इस वर्ष के लिये 3.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।

- क्षेत्रवार प्रदर्शन:

- कृषि: रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और मज़बूत ग्रामीण मांग के कारण वित्त वर्ष 2025 में 3.8% की वृद्धि देखी गई।

- उद्योग और विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि के साथ कम वैश्विक मांग के कारण विनिर्माण की प्रगति धीमी रही।

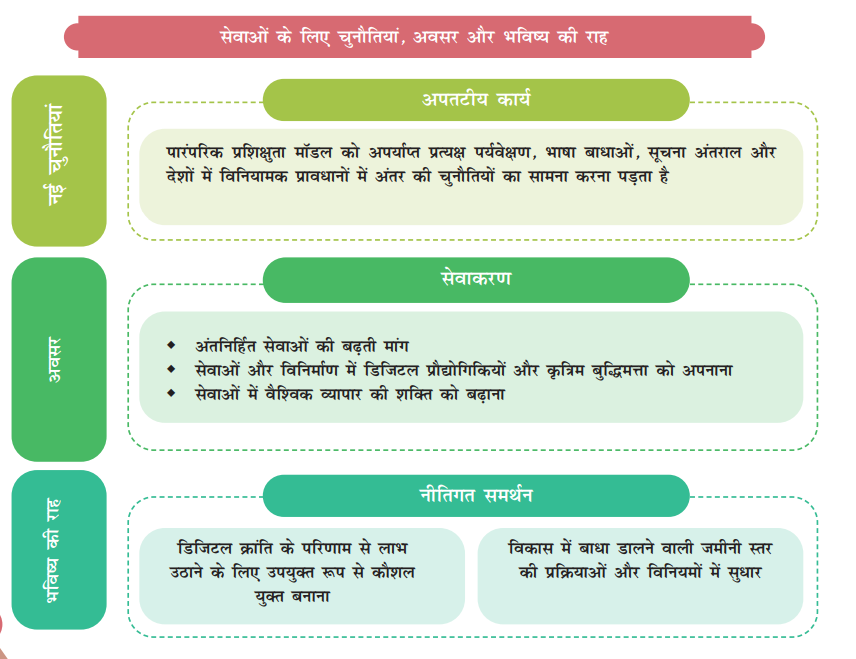

- सेवाएँ: यह वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा आतिथ्य की प्रमुख भूमिका रही।

- बाह्य क्षेत्र: वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (माल+सेवाएँ) में 6% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई ।

- व्यापारिक निर्यात में 1.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 5.2% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।

- भारत विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्तकर्त्ता बना रहा, जिससे चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% पर बनाए रखने में मदद मिली।

- मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की सकल गैर-निष्पादकारी परिसंपत्तियाँ (GNPA) वर्ष 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गईं, जबकि निवल NPA 0.6% रहा ।

- परिसंपत्तियों पर रिटर्न (RoA) बढ़कर 1.4% हो गया जबकि इक्विटी पर रिटर्न (RoE) में सुधार देखने को मिला है जो बढ़कर 14.1% (सितंबर 2024) हो गया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 (वर्ष 2021) से बढ़कर 64.2 (वर्ष 2024 में) हो गया, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) अहम सहयोग रहा है।

- RBI ने रेपो दर को 6.5% पर नियत रखा है, जबकि CRR को घटाकर 4% कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में ₹ 1.16 लाख करोड़ का अंतर्वाह हुआ।

- मुद्रा गुणक बढ़कर 5.7 हो गया, जो बढ़ी हुई तरलता को दर्शाता है।

- पूंजी बाज़ारों ने प्राथमिक बाज़ारों (अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान) से 11.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 5% अधिक है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि तीन गुना बढ़ाकर 1.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण विकास बैंक (NaBFID) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) जैसे विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया, जिसमें एनएबीएफआईडी ने 1.3 लाख करोड़ रुपए के ऋणों को मंजूरी प्रदान की।

- बाह्य क्षेत्र: आर्थिक और व्यापार संबंधी नीतिगत अनिश्चितताओं की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बाह्य क्षेत्र ने लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा। वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (माल और सेवाएँ) में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (6 प्रतिशत) तक पहुँच गया है।

- आयात भी 6.9% बढ़कर 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मज़बूत घरेलू मांग को दर्शाता है ।

- वैश्विक व्यापार को बढ़ती व्यापार नीति अनिश्चितता और प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान, जैसे कि लाल सागर में संकट और पनामा नहर में सूखे के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे लागत में वृद्धि हुई और वस्तुओं की डिलीवरी संबंधी सेवाएँ विलंबित हुई हैं।

- भू-राजनीतिक गठबंधनों के भीतर व्यापार को प्राथमिकता देने के कारण देशों में फ्रेंड-शोरिंग और नियर-शोरिंग की प्रवृत्ति में वृद्धि देखने को मिली है।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण FPI में उतार-चढ़ाव देखा गया, किंतु भारत की मज़बूत आर्थिक बुनियाद ने कुल प्रवाह को सकारात्मक बनाए रखा।

- विदेशी मुद्रा भंडार: दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो सितंबर 2024 तक के कुल 711.8 अरब अमेरिकी डॉलर के बाह्य ऋण का 90% कवर करता है। यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता और बाह्य आर्थिक संकटों के प्रति उसकी अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करता है।

- कीमतें और मुद्रास्फीति:

- वैश्विक मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्तियाँ: आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.7% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी, किंतु मौद्रिक सख्ती के कारण वर्ष 2024 में यह गिरकर 5.7% हो गई।

- घरेलू मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्तियाँ: खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% हो गई, किंतु मूल्य स्थिरीकरण प्रयासों के बावजूद सब्जियों (टमाटर, प्याज) और दालों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति 7.5% से बढ़कर 8.4% हो गई।

- आपूर्ति शृंखला संबंधी समस्याओं और मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में अस्थिरता बनी है।

- सेवा और ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ कोर मुद्रास्फीति 10 वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई।

- RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिये मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित कर 4.8% कर दिया है , तथा वित्त वर्ष 2026 में 4.2% रहने की उम्मीद जताई है, जबकि IMF ने स्थिर स्थितियों को मानते हुए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान लगाया है।

- मध्यम अवधि का परिदृश्य: IMF का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 28 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें मौद्रिक GDP विकास दर 10.2% (वित्त वर्ष 2025 - वित्त वर्ष 2030) होगी।

- अपने विकसित भारत 2047 लक्ष्य तक पहुँचने के लिये भारत को अगले दो दशकों तक वार्षिक रूप से 8% की दर से विकास करना होगा।

- हालाँकि, भू-आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंध और विनिर्माण एवं ऊर्जा संक्रमण में चीन का प्रभुत्व जैसी वैश्विक चुनौतियाँ आपूर्ति शृंखलाओं एवं निवेश प्रवाह के लिये जोखिम उत्पन्न करती हैं।

- IMF ने भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.5% वार्षिक (वित्त वर्ष 2026-वित्त वर्ष 2030) रहने का अनुमान लगाया है तथा ऐसा माना जा रहा है कि CAD के वित्त वर्ष 2030 तक GDP के 2.2% तक बढ़ने की उम्मीद है।

- रुपए में प्रति वर्ष 0.5% की मामूली गिरावट आने का अनुमान है, जो पिछले दशकों की तुलना में बेहतर आर्थिक स्थिरता का संकेत है।

- निवेश और बुनियादी ढाँचा: पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 38.8% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) (वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24) से बढ़ रहा है।

- सरकार ने इस दिशा में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सहित कई पहल शुरू की हैं।

- प्रमुख घटनाक्रम:

- रेलवे कनेक्टिविटी: 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ने के साथ (अप्रैल से नवंबर 2024), 17 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गईं।

- बुनियादी ढाँचा: 6,215 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण (भारतमाला) के साथ 619 UDAN हवाई मार्ग (क्षेत्रीय संपर्क योजना) को हासिल किया गया।

- सागरमाला के अंतर्गत वधावन मेगा पोर्ट जैसी परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ बंदरगाह क्षमता में वृद्धि हुई।

- ऊर्जा: कुल स्थापित विद्युत क्षमता 456.7 गीगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा की 209.4 गीगावाट- 47% हिस्सेदारी) तक पहुँच गई।

- कनेक्टिविटी: 779 ज़िलों में 5G सेवाएँ शुरू की गईं, भारतनेट द्वारा 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक फाइबर का विस्तार किया गया।

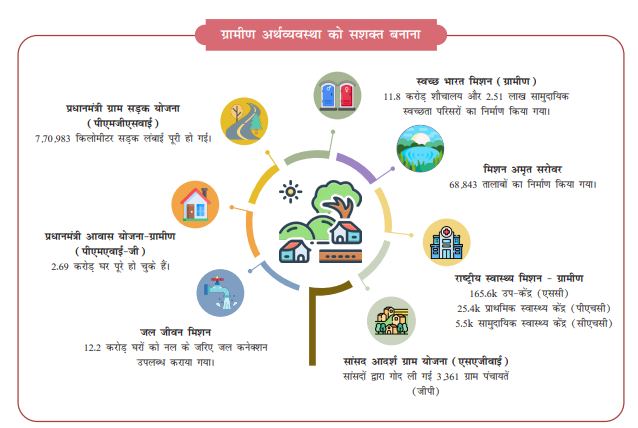

- ग्रामीण और शहरी विकास: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई तथा जल जीवन मिशन से 15.3 करोड़ परिवारों (79.1%) लाभान्वित हुए।

- 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 2.9 करोड़ घरों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (DDUGJY) और सौभाग्य योजना के तहत शामिल किया गया।

- स्वच्छ भारत मिशन (द्वितीय चरण) के तहत 2024 में 1.92 लाख गाँवों को ODF+ घोषित किये गए है, जिससे वर्ष 2024 तक कुल 3.64 लाख गाँव ने ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है।

- अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ: भारत 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें स्पेस विज़न 2047 का लक्ष्य गगनयान और चंद्रयान-4 जैसे मिशन शामिल हैं।

- उद्योग एवं विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है ( प्रथम अग्रिम अनुमान), जो विद्युत् और निर्माण में मज़बूत वृद्धि से प्रेरित है।

- सरकार स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को सक्रिय रूप से अपनाने की प्रथा पर ज़ोर तथा समर्थ उद्योग केंद्रों की स्थापना में सहयोग कर रही है।

- प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई, जिसमें इस्पात उत्पादन 3.3%की वृद्धि दर्ज की गई (अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025) और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर बनाए गए, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता काफी कम हो गई है।

- WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट आवेदनों के साथ छठे स्थान पर है, जिसमें सभी दायर आवेदनों में से आधे से अधिक निवासी (रेजिडेंट) फाइलिंग (55.2 प्रतिशत) हैं। यह देश के लिये पहली बार है।

- MSME क्षेत्र में 23.24 करोड़ लोग कार्यरत हैं, तथा 2.39 करोड़ व्यवसाय उद्यम सहायता के अंतर्गत औपचारिक हैं।

- सरकार ने विस्तार की क्षमता वाले MSME को इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराने के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष की शुरुआत की।

- सेवाएँ: भारत का सेवा क्षेत्र वर्तमान कीमतों पर कुल सकल मूल्यवर्धन जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्तवर्ष 2025 में लगभग 55 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है। विनिर्माण के सेवाकरण अर्थात विनिर्माण उत्पादन में सेवाओं के उपयोग में वृद्धि और उत्पादन के बाद मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से सेवाएँ भी अप्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में योगदान करती है।

- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है (4.3% हिस्सेदारी)।

- सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएँ 12.8% CAGR (वित्त वर्ष 13-वित्त वर्ष 23) की दर से बढ़ीं, जिससे उनका जीवीए हिस्सा 6.3% से बढ़कर 10.9% हो गया है।

- रेलवे यात्री यातायात में 8% तथा माल ढुलाई में 5.2% की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2024) है।

- पर्यटन क्षेत्र में सुधार तीव्र गति से हुआ है, जिसने सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2023) में 5% का योगदान दिया है, तथा अचल संपत्ति की बिक्री वित्त वर्ष 2025 में 11 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुँच गई है।

- वर्ष 1.18 बिलियन उपभोक्ताओं के साथ दूरसंचार क्षेत्र वैश्विक मोबाइल डेटा खपत में अग्रणी है।

- कृषि और खाद्य प्रबंधन: भारत के कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2024) में 16% का योगदान है तथा इससे 46.1% लोगों को रोज़गार मिलता है, जिसमें वार्षिक वृद्धि 5% दर्ज की (वित्त वर्ष 2017-वित्त वर्ष 2023) गई है।

- कुल खरीफ खाद्यान्न प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024 के लिये उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 अधिक है, जबकि मत्स्य पालन (184 LMT) और पशुधन (CAGR 12.99%) ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ दिया।

- किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिये अरहर और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 59% और 77% (वित्त वर्ष 2025) की वृद्धि दर्ज की गई है।

- भारत का 55% शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचित है, तथा दो-तिहाई कृषि भूमि पर गंभीर रूप से सूखे का खतरा है।

- कुल खरीफ खाद्यान्न प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024 के लिये उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 अधिक है, जबकि मत्स्य पालन (184 LMT) और पशुधन (CAGR 12.99%) ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ दिया।

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 7.75 करोड़ तक पहुँच गई है।

- पीएम फसल बीमा योजना (फसल बीमा): इस योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को नामांकित किया गया है तथा वित्त वर्ष 2024 में बीमा के तहत कवर किया गया क्षेत्र 600 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है,

- बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिये ई-नाम प्लेटफॉर्म में 1.78 करोड़ किसान, 2.62 लाख व्यापारी (अक्तूबर, 2024) पंजीकृत हुए हैं।

- खाद्य सुरक्षा और प्रसंस्करण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAV) के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

- खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 24) तक पहुँच गया, जिसमें कृषि-खाद्य निर्यात का हिस्सा 23.4% (भारत के कुल निर्यात का 11.7%) था।

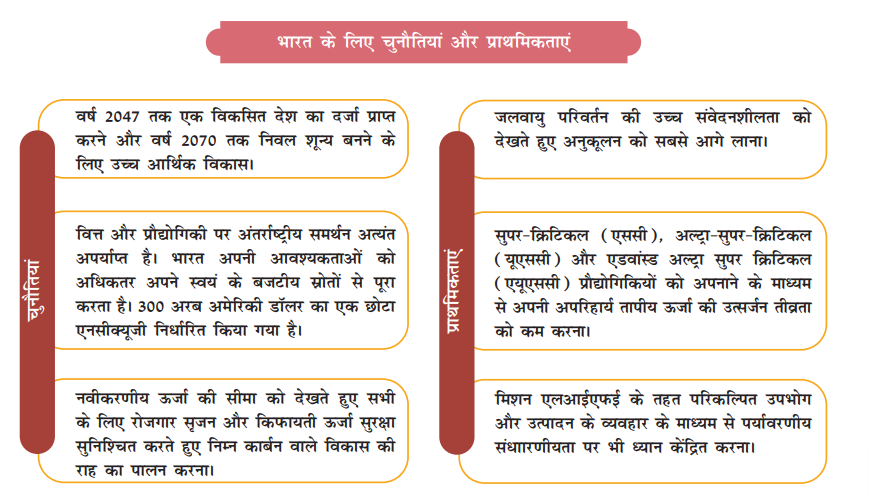

- जलवायु और पर्यावरण: जलवायु अनुकूलन व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.7% से बढ़कर 5.6% हो गया (वित्त वर्ष 2016-वित्त वर्ष 2022)।

- पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) पहल स्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे कम खपत और कम कीमतों के माध्यम से वर्ष 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बचत होने की संभावना है।

- नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन: भारत की विद्युत क्षमता का 46.8% गैर-जीवाश्म ईंधन से आता है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत् उत्पादन क्षमता को 50% तक बढ़ाना है।

- वन कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO₂ (2005-2023) की वृद्धि हुई है।

- जलवायु वित्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: COP 29 पर्याप्त जलवायु निधि सुरक्षित करने में विफल रहा, जिसमें 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक लक्ष्य था, जबकि वर्ष 2030 तक 5.1 से 6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता थी।

- भारत ने हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु वित्त वर्ष 2024 में 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी किये है।

- सतत् विकास: 'तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव' (MISHTI) पहल के तहत 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 22,560 हेक्टेयर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

- अमृत 2.0 के माध्यम से जल संरक्षण (3,078 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएएँ स्वीकृत)।

- पीएम सूर्य घर (7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित; लक्ष्य: 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है)।

- ऊर्जा सुरक्षा और परिवर्तन: कोयला भारत का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बना हुआ है, जिसमें दक्षता के लिये 65,290 मेगावाट सुपरक्रिटिकल कोयला संयंत्र हैं।

- संतुलित परिवर्तन के लिये परमाणु, हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है।

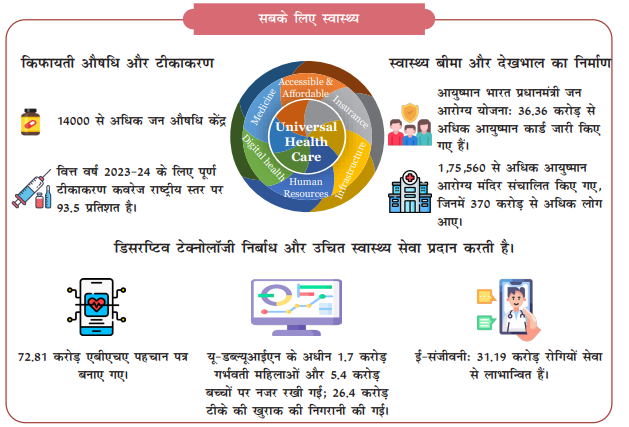

- सामाजिक क्षेत्र: भारत का सामाजिक क्षेत्र व्यय 15% CAGR (वित्त वर्ष 21-वित्त वर्ष 25) से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 25.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गिनी गुणांक वर्ष 2022-23 में 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237, तथा शहरी क्षेत्रों के लिये यह वर्ष 2022-23 में 0.314 से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.284 रह गया है।

- शिक्षा और कौशल विकास: शिक्षा पर व्यय 12% CAGR से बढ़कर 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे ड्रॉपआउट दर घटकर 1.9% (प्राथमिक) और 14.1% (माध्यमिक) हो गई है, जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन 26.5% (2014-2022) बढ़ा, जिससे सकल नामांकन अनुपात (GER) 28.4% हो गया है।

- स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य सेवा पर व्यय 18% बढ़कर 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAR) से चिकित्सा के व्यय में 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है।

- कल्याण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है, जिसमें राशन कार्ड के माध्यम से 84% परिवार शामिल हैं।

- राजकोषीय नीतियों से असमानता कम करने में मदद मिली, जिससे निचले 5% ग्रामीण एवं शहरी उपभोग में क्रमशः 22% और 19% की वृद्धि हुई है।

- रोज़गार और कौशल विकास: भारत की बेरोज़गारी दर 6% (2017-18) से घटकर 3.2% (2023-24) हो गई है, जबकि श्रम बल भागीदारी (LFPR) बढ़कर 60.1% हो गई।

- कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15-59 वर्ष) 923.9 मिलियन (2026 अनुमान) तक पहुँच गई, जो जनसांख्यिकीय लाभांश (10-24 वर्ष की आयु की जनसंख्या का 26%) प्रदान करती है।

- ग्रामीण महिला LFPR 23.3% (2017-18) से बढ़कर 41.7% (2023-24) हो गई है।

- स्वरोज़गार बढ़कर 58.4%, तथा नियमित वेतन वाला रोज़गार 21.7% हो गया है।

- रोज़गार के रुझान: औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार में वृद्धि दर्ज की गई है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का शुद्ध वेतन संवर्द्धन 61 लाख (वित्त वर्ष 19) से दोगुना होकर 131 लाख (वित्त वर्ष 24) हो गया है।

- कौशल विकास और रोज़गार सृजन: स्टार्टअप इंडिया के तहत महिला निदेशकों के साथ 73,151 स्टार्टअप।

- कौशल भारत और मुद्रा योजना ने उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया है।

- बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो विकसित भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- सरकार AI और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक रुझानों के लिये कौशल बढ़ा रही है। पीएम-इंटर्नशिप योजना जैसी पहल रोज़गार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

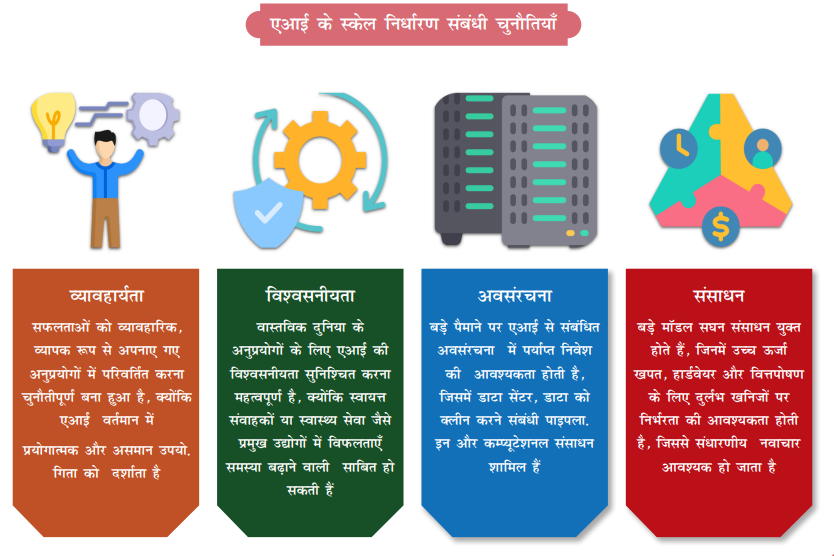

- AI युग में श्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) श्रम बाज़ारों के लिये अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करती है, जिससे 75 मिलियन वैश्विक नौकरियाँ जोखिम में हैं (ILO 2024) और 300 मिलियन पूर्णकालिक भूमिका उजागर हुई हैं (गोल्डमैन सॅक्स) ।

- भारत का AI बाज़ार वर्ष 2027 तक 25-35% सीएजीआर (CAGR) से बढ़ने वाला है, जिससे संतुलित संक्रमण के लिये कार्यबल का कौशल विकास, नियामक निरीक्षण और मानव-एआई सहयोग महत्त्वपूर्ण हो जाएगा।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं?

- वैश्विक:

- भू-राजनीतिक जोखिम: रूस-यूक्रेन युद्ध और लाल सागर में व्यवधान जैसे संघर्ष से व्यापार, ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति शृंखलाओं पर प्रभाव पड़ता है।

- वैश्विक व्यापार मंदी: संरक्षणवाद एवं आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।

- वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता: अमेरिका और यूरोपीय संघ में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

- मुद्रास्फीति:

- क्रमिक खाद्य मुद्रास्फीति: स्थिर कोर मुद्रास्फीति के बावजूद, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बना हुआ है।

- जलवायु प्रभाव: अनियमित मानसून, सूखा और चरम मौसमी घटनाओं से खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आय प्रभावित होती है।

- क्रमिक खाद्य मुद्रास्फीति: स्थिर कोर मुद्रास्फीति के बावजूद, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बना हुआ है।

- निवेश और बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाएँ: सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 38.8% CAGR (वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24) की दर से बढ़ा है लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और नियामक चिंताओं के कारण निजी निवेश सीमित बना हुआ है।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति प्रयासों के बावजूद लॉजिस्टिक्स लागत उच्च (GDP के सापेक्ष 13-14%) रहने से औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा सीमित बनी हुई है।

- योजनाबद्ध शहरीकरण के अभाव के परिणामस्वरूप प्रमुख शहरों में यातायात भीड़ एवं अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन के साथ आवास की लागत में वृद्धि बनी हुई है।

- स्मार्ट सिटी और शहरी परिवहन परियोजनाओं से संबंधित विनियामक बाधाओं और वित्तपोषण अंतराल के कारण क्रियान्वयन में देरी का सामना करना पड़ता है।

- रोज़गार एवं कौशल अंतराल:

- रोज़गारविहीन संवृद्धि संबंधी चिंताएँ: भारत के समक्ष रोज़गारविहीन संवृद्धि बनी हुई है जहाँ आर्थिक संवृद्धि की तुलना में रोज़गार सृजन धीमा बना हुआ है जिसका मुख्य कारण निम्न रोज़गार वाले क्षेत्रों पर ध्यान के साथ औद्योगिकीकरण में कमी तथा कौशल अंतराल का बना रहना है।

- कम LFPR: भारत में महिला LFPR 41.7% (वित्त वर्ष 25) है, जो अभी भी 50% से अधिक के वैश्विक औसत से कम है।

- राजकोषीय एवं वित्तीय क्षेत्र संबंधी जोखिम: सब्सिडी की अधिकता, राजस्व की सीमित वृद्धि और केंद्रीय अंतरण पर निर्भरता के कारण कई राज्यों के समक्ष उच्च ऋण बोझ बना हुआ है।

- बढ़ते असुरक्षित ऋण जोखिम, NBFC और फिनटेक ऋणदाताओं के लिये चुनौती बने हुए हैं जिसके लिये बेहतर विनियमन एवं निगरानी की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में साइबर खतरे भी बने हुए हैं।

- डिजिटल ऋण में वृद्धि के बावजूद, MSME की ऋण तक सीमित पहुँच से छोटे व्यवसाय के विस्तार में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- बाह्य क्षेत्र: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% की वृद्धि हुई है लेकिन उच्च प्रत्यावर्तन (Higher Repatriation) और विनिवेश चिंता के विषय बने हुए हैं।

- IT और सेवाओं पर निर्यात निर्भरता (सेवा निर्यात में 70% निर्भरता IT और व्यावसायिक सेवाओं पर है) से वैश्विक मांग असंतुलन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है।

- जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: ग्रिड स्थिरता संबंधी मुद्दों, उच्च भंडारण लागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में धीमेपन के कारण भारत को ऊर्जा संक्रमण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- कोयले पर अभी भी अधिक निर्भरता बने रहने से स्वच्छ ऊर्जा की ओर रूपांतरण में देरी हो रही है।

- जलवायु जोखिम, चरम मौसम और अपर्याप्त वैश्विक जलवायु वित्त, सतत् विकास में बाधक हैं।

- EoDB सुधार: ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) संबंधी सुधारों के बावजूद श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण एवं कर जटिलताएँ अभी भी MSME और स्टार्टअप्स के लिये बाधक हैं।

- भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% ही है, जिससे नवाचार एवं तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित हो रही है।

- AI का प्रभाव: AI की विश्वसनीयता अभी भी अप्रमाणित है जिसके कारण नियुक्ति में पूर्वाग्रह, पूर्वानुमानात्मक निगरानी एवं स्वचालन विफलताएँ बनी हुई हैं।

- AI डेटा केंद्रों की ऊर्जा मांग, भारत की कुल विद्युत खपत (1,580 टेरावाट-घंटे) तक पहुँच सकती है (ब्लूमबर्ग, 2024)।

- भारतीय IT, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और बैंकिंग क्षेत्रों को AI के संदर्भ में उच्च व्यवधान (विशेष रूप से लो वैल्यू सर्विस जॉब में) का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रबंधन: संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिये व्यापार साझेदारों में विविधता लाने के साथ क्षेत्रीय समझौतों (जैसे, हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) को मज़बूत करना चाहिये।

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार और नवीकरणीय विकल्पों में निवेश करके घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिये।

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण एवं आपूर्ति शृंखला लचीलेपन का विस्तार करना चाहिये तथा प्रमुख क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देनी चाहिये।

- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये बेहतर भंडारण, रसद और वास्तविक समय मूल्य निगरानी के साथ खाद्य आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना चाहिये।

- कर प्रोत्साहन, भूमि एवं श्रम सुधार, तथा व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान बनाकर निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

- राजकोषीय स्थिरता को मज़बूत करना: GST कवरेज का विस्तार एवं कर प्रशासन को डिजिटल बनाकर राज्य कर संग्रहण दक्षता में वृद्धि करनी चाहिये।

- राजकोषीय अनुशासन के साथ कल्याण को संतुलित करने के क्रम में सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना चाहिये। राज्यों को उचित राजकोषीय ढाँचे को अपनाने के साथ अस्थिर उधार को सीमित करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

- बेरोज़गारी की समस्या का समाधान: MSME की वृद्धि के लिये विनियमन को कम करना आवश्यक है ताकि अनुपालन बोझ को कम करके नवाचार एवं रोज़गार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।

- कार्यबल को भविष्य के रोज़गार हेतु तैयार करने के क्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण में AI और डिजिटल कौशल को एकीकृत करना चाहिये।

- ऊर्जा संक्रमण: कोयले पर निर्भरता कम करने के क्रम में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं में तेज़ी लानी चाहिये। नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ग्रिड स्थिरता में सुधार के लिये ऊर्जा भंडारण समाधानों में निवेश करना चाहिये।

- फसल बीमा, जल संरक्षण एवं धारणीय कृषि पद्धतियों का विस्तार करके जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत का आर्थिक आधार मज़बूत बना हुआ है फिर भी वैश्विक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति, निवेश में असंतुलन, रोज़गार सृजन एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये उच्च विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बनाए रखने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप, राजकोषीय अनुशासन तथा संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: (2020) (a) चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण उत्तर : (d) मेन्स:प्रश्न 1.पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइये। (2021) प्रश्न 2. "औद्योगिक विकास दर सुधार के बाद की अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि में पिछड़ गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हाल के परिवर्तन औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न 3.क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021) |