भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में रोज़गार के रुझान

प्रिलिम्स के लिये:रोज़गार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रमुख रोज़गार, गिग अर्थव्यवस्था, स्टार्ट-अप इंडिया योजना, स्माइल, अनौपचारिक क्षेत्र मेन्स के लिये:भारत में रोज़गार की चुनौतियाँ, भारत में बेरोज़गारी, सरकारी पहल, वृद्धि और विकास |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत में हाल के वर्षों में रोज़गार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2022-23 के बीच 80 मिलियन से अधिक अतिरिक्त नौकरियों का सृजन हुआ है।

- इन रुझानों के तेज़ी से बढ़ने के कारणों और इसकी स्थिरता पर चर्चा शुरू हो गई है।

रोज़गार वृद्धि में प्रमुख रुझान क्या हैं?

- ऐतिहासिक विकास: वर्ष 1983 से वर्ष 2023 तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के आँकड़ों का उपयोग करते हुए विश्लेषण सभी उप-अवधियों में प्रमुख रोज़गार में लगातार वृद्धि को दर्शाता है।

- निरंतर विकासः प्रमुख रोज़गार, जो वर्ष के अधिकांश समय कार्य करने वालों को मापता है, वर्ष 1983 के बाद से लगातार बढ़ा है।

- प्रमुख रोज़गार से तात्पर्य वर्ष के अधिकांश समय में की गई मुख्य व्यवसाय से है, जबकि सहायक रोज़गार आमतौर पर अंशकालिक, कम अवधि का और मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त होता है।

- विचाराधीन प्रत्येक उप-अवधि में प्रमुख रोज़गार में वृद्धि देखी गई है, लेकिन इन अवधियों में बेरोज़गारी में वृद्धि होने का कोई उदाहरण नहीं है।

- उल्लेखनीय वृद्धि (2017-2023): वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 की अवधि में लगभग 80 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों के साथ रोज़गार में तीव्र वृद्धि देखी गई, जो 3.3% की वार्षिक वृद्धि दर में परिवर्तन करती है।

- श्रम बाज़ार संकेतक:

- वर्ष 2000 के बाद से दीर्घकालिक गिरावट के बावज़ूद, हाल के वर्षों में प्रमुख श्रम बाज़ार संकेतकों जैसे श्रम बल भागीदारी दर, कार्यबल भागीदारी दर और बेरोज़गारी दर में सुधार देखा गया है।

- ये सुधार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से पूर्व और उसके दौरान, विशेष रूप से आर्थिक संकट की अवधि में हुए।

- वर्ष 2000 के बाद से दीर्घकालिक गिरावट के बावज़ूद, हाल के वर्षों में प्रमुख श्रम बाज़ार संकेतकों जैसे श्रम बल भागीदारी दर, कार्यबल भागीदारी दर और बेरोज़गारी दर में सुधार देखा गया है।

- व्यापक आधार पर वृद्धि: रोज़गार वृद्धि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तथा विभिन्न उद्योगों (विनिर्माण, कृषि, निर्माण, सेवाएँ) में उचित रूप से विभाजित की गई है।

- महिलाओं और बुजुर्गों के रोज़गार में वृद्धि: महिलाओं के लिये रोज़गार में वृद्धि सर्वाधिक रही है, जो 8% वार्षिक से भी अधिक है।

- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के रोज़गार में वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4.5% रही।

- इस प्रवृत्ति के कई कारण हैं, जिनमें बढ़ता संकट, जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों तक बेहतर पहुँच एवं देखभाल से संबंधित कार्यों में अधिक लचीलापन शामिल हैं।

- 1980 के दशक से, बुज़ुर्ग श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है; यह प्रवृत्ति लंबे जीवनकाल से संबंधित हो सकती है।

- रोज़गार स्थिति सूचकांक:

- रोज़गार स्थिति सूचकांक सात श्रम बाज़ार परिणाम संकेतकों पर आधारित है, जिसमें नियमित औपचारिक कार्य में श्रमिकों का प्रतिशत, आकस्मिक मज़दूर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्व-रोज़गार श्रमिक, कार्य भागीदारी दर, आकस्मिक मज़दूरों की औसत मासिक कमाई, शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी दर के साथ-साथ वे युवा भी शामिल हैं जो रोज़गार व शिक्षा या प्रशिक्षण में सलंग्न नहीं हैं।

- वर्ष 2004-05 और वर्ष 2021-22 के बीच "रोज़गार स्थिति सूचकांक" में सुधार हुआ है।

- हालाँकि, इस दौरान कुछ राज्य (बिहार, ओडिशा, झारखंड, यू.पी.) सबसे निचले पायदान पर रहे।

- अन्य राज्य (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात) शीर्ष पर बने हुए हैं।

- रोज़गार स्थिति सूचकांक सात श्रम बाज़ार परिणाम संकेतकों पर आधारित है, जिसमें नियमित औपचारिक कार्य में श्रमिकों का प्रतिशत, आकस्मिक मज़दूर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्व-रोज़गार श्रमिक, कार्य भागीदारी दर, आकस्मिक मज़दूरों की औसत मासिक कमाई, शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी दर के साथ-साथ वे युवा भी शामिल हैं जो रोज़गार व शिक्षा या प्रशिक्षण में सलंग्न नहीं हैं।

रोज़गार गुणवत्ता कैसे विकसित हुई है?

- अनौपचारिक रोज़गार में वृद्धि:

- औपचारिक क्षेत्र में लगभग 50% नौकरियाँ अनौपचारिक हैं।

- लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित है।

- लगभग 90% लोग अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं।

- स्व-रोज़गार का प्रभुत्व:

- रोज़गार वृद्धि (44 मिलियन) के एक बड़े भाग के रूप में स्व-रोज़गार प्राप्त करने वाले श्रमिक और अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक शामिल हैं।

- यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana- PMMY) जैसी सरकारी योजनाओं का परिणाम हो सकता है, जिसने इस क्षेत्र को आवश्यक धन उपलब्ध कराया है।

- रोज़गार का प्राथमिक स्रोत स्व-रोज़गार है, जिसका रोज़गार के संबंध में वर्ष 2022 में 55.8% का योगदान था।

- आकस्मिक रोज़गार (आवश्यकतानुसार कार्य के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करना) 22.7% है और नियमित रोज़गार 21.5% है।

- रोज़गार वृद्धि (44 मिलियन) के एक बड़े भाग के रूप में स्व-रोज़गार प्राप्त करने वाले श्रमिक और अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक शामिल हैं।

मज़दूरी और वेतन की प्रवृति क्या है?

- हाल के वर्षों में कुल मज़दूरी और वेतन में सापेक्षिक स्थिरता देखी गई है।

- वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक वेतन और मज़दूरी की औसत वार्षिक वृद्धि नाममात्र के संदर्भ में 6.6% थी, लेकिन मुद्रास्फीति के हिसाब से केवल 1.2% थी।

- हालाँकि मज़दूरी के संबंध में स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के संकट की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है लेकिन जीवन यापन की स्थिति में भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

- संभावित कारणों में श्रमिकों की बड़ी आबादी और स्थिर श्रम उत्पादकता के कारण मज़दूरी/पारिश्रमिक में कमी शामिल है।

युवा रोज़गार की स्थिति क्या है?

- वर्ष 2000 से 2019 के बीच युवा रोज़गार और अल्परोज़गार में वृद्धि हुई लेकिन महामारी के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट दर्ज़ की गई।

- हालाँकि समय के साथ युवाओं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच बेरोज़गारी के स्तर में वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2022 में कुल बेरोज़गार लोगों में बेरोज़गार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी और सभी बेरोज़गार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई।

- शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी दर माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं से छह गुना अधिक (18.4%) और वर्ष 2022 में अशिक्षित व्यक्तियों (3.4%) की तुलना में स्नातकों (29.1%) के लिये नौ गुना अधिक थी।

- यह पुरुषों (17.5%) की तुलना में शिक्षित युवा महिलाओं (21.4%) में अधिक था, विशेष रूप से पुरुष स्नातकों (26.4%) की तुलना में महिला स्नातकों (34.5%) में अधिक था।

भारत में रोज़गार संबंधित क्या चिंताएँ हैं?

- अनौपचारिक क्षेत्र का विकास: जबकि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो कई नए अनौपचारिक रोज़गार उत्पन्न होते हैं, जिनमें सुरक्षा, लाभ या न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने का अभाव होता है।

- युवाओं के लिये रोज़गार की गुणवत्ता: हालाँकि, बेरोज़गारी दर अधिक नहीं है, लेकिन युवाओं के लिये रोज़गार का अक्सर निम्न गुणवत्ता का होता है।

- इसका अर्थ यह है कि युवा लोग उपलब्ध रोज़गार के लिये अति शिक्षित हो सकते हैं या स्वयं को गिग इकॉनमी जैसी अनिश्चित स्थितियों में संलग्न पा सकते हैं।

- गिग या प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिये चुनौतियों में रोज़गार सुरक्षा की कमी, अनियमित वेतन और अनिश्चित रोज़गार की स्थिति शामिल हैं।

- जेंडर गैप: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है। कई महिलाएँ औपचारिक रोज़गार के स्थान पर अवैतनिक पारिवारिक कामकाज़ या अल्प वेतन वाले स्व-रोज़गार में संलग्न हो जाती हैं।

- बेमेल कौशल (Skill Mismatch): शिक्षा प्रणाली वर्तमान रोज़गार बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती है।

- औपचारिकीकरण संबंधी चुनौतियाँ: भारतीय कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत रहता है।

- इसका अर्थ सरकार के लिये निम्न कर राजस्व और श्रमिकों के लिये सीमित सामाजिक सुरक्षा लाभ है।

- रोज़गार स्वचालन: कई देशों की तरह, स्वचालन भारत में कुछ क्षेत्रों के लिये संकट बन सकता है। इससे विनिर्माण जैसे उद्योगों में रोज़गार विस्थापन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ने से रोज़गार प्रभावित हो सकता है, विशेषकर भारत के आउटसोर्सिंग उद्योगों में, जहाँ कुछ बैक-ऑफिस कार्य AI द्वारा किये जा सकते हैं।

- आर्थिक संघर्ष के प्रति संवेदनशीलता: अधिकांश कार्यबल अनौपचारिक या आकस्मिक रोज़गार पर निर्भर करते हैं। यह उन्हें आर्थिक मंदी या बाह्य संघर्ष के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया।

- सरकारी नौकरियों की मांग में वृद्धि: निजी क्षेत्र में रोज़गार सृजन की कमी के कारण सरकारी नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है।

- यह स्थिति सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थिर रोज़गार की अपील को रेखांकित करती है।

रोज़गार संबंधी सरकार की पहलें:

- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन (SMILE)।

- PM-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही)।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।

- स्टार्ट-अप इंडिया योजना।

- रोज़गार मेला।

- इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना- राजस्थान।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

आगे की राह

- औपचारिकता को बढ़ावा देना: पेरू की राष्ट्रीय रणनीति से सीख लेते हुए, अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मियों को औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये रणनीतियों को लागू करना।

- औपचारिकता में परिवर्तन के लिये पेरू के नीति रूपरेखा (FSP) एवं व्यापार और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NBA व NAP) में विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण में हितधारकों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य, व्यवसाय, शिक्षा, श्रमिक, नागरिक समाज तथा स्वदेशी लोग शामिल हैं।

- अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यवसायों के लिये पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिये। यह उन्हें औपचारिक बनाने के लिये प्रोत्साहित करता है तथा उन्हें श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाता है।

- सीमांत समूहों के लिये लक्षित कार्यक्रम: SMILE पहल के समान, सीमांत समुदायों के व्यक्तियों के लिये लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम लागू किये जाएँ।

- इस से समुदायों के मध्य समावेशिता सुनिश्चित होती है जो इन समुदायों को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये सशक्त बनाती है।

- AI और ऑटोमेशन रीस्किलिंग: AI, रोबोटिक्स एवं डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके ऑटोमेशन (स्वचालन) रीस्किलिंग के लिये कार्यबल तैयार किया जाए।

- यह श्रमिकों को उभरते कार्य क्षेत्रों में अनुकूलन तथा योगदान करने की अनुमति देता है।

- सामाजिक सुरक्षा संवहनीयता: एक संवहनीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार की जाए जो गिग श्रमिकों तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच संक्रमण करने वाले श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।

- उद्यमिता और नवाचार: उद्योग-विशिष्ट स्टार्टअप इनक्यूबेटर तथा एक्सेलेरेटर स्थापित किये जाएँ।

- एंजेल निवेशकों द्वारा नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जो स्टार्टअप के लिये प्रारंभिक चरण का निवेश प्रदान करते हैं।

- दूरस्थ कार्य अवसर: कंपनियों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा दूरस्थ कार्य अवसर प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। इससे प्रमुख शहरों से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिये नौकरी के अवसरों का विस्तार होता है तथा बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. अनौपचारिकरोज़गार वृद्धि, स्थिरता एवं सामाजिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? क्या औपचारिकीकरण और AI रीस्किलिंग को बढ़ावा देने से स्थायी रोज़गार सुनिश्चित हो सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016) (a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना उत्तर: (a) प्रश्न. प्रच्छन्न बेरोज़गारी का सामान्यतः अर्थ है कि: (2013) (a) लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहते हैं उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न: भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार

प्रिलिम्स के लिये:ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति मेन्स के लिये:ई-कॉमर्स निर्यात नीति की आवश्यकता, भारतीय ई-कॉमर्स निर्यात नीति की अन्य देशों से तुलना |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत का ई-कॉमर्स सेक्टर के 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुँचने का अनुमान है।

- इससे भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा बाज़ार के रूप में स्थापित हो जाएगा।

भारत में ई-कॉमर्स सेक्टर की स्थिति क्या है?

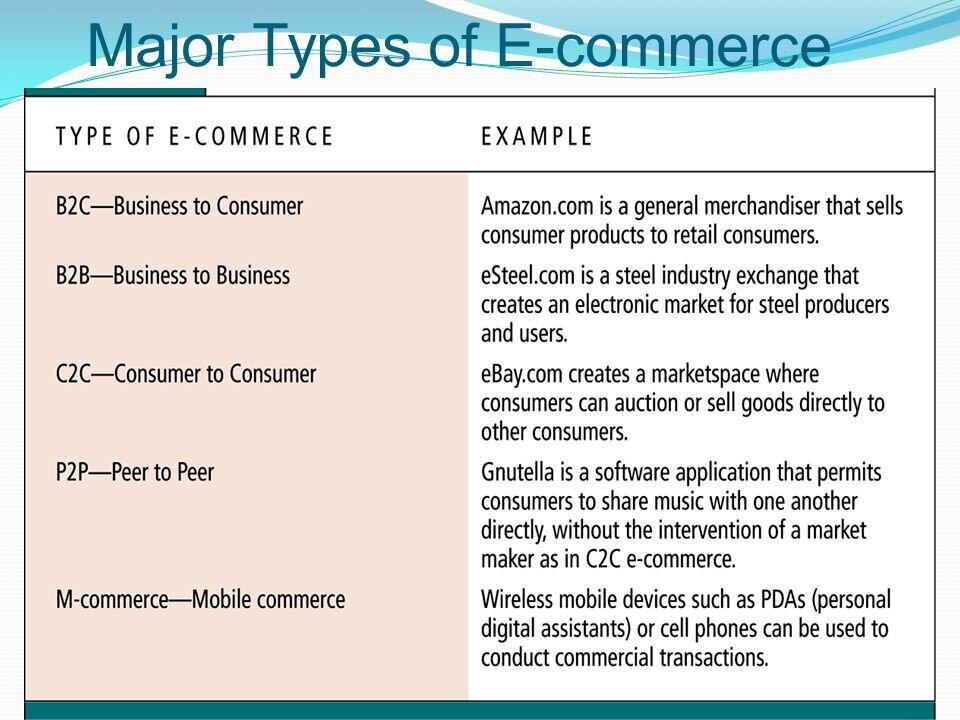

- परिचय: ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है, इसमें इंटरनेट पर वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय एवं विक्रय सम्मिलित है।

- यह भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे सीमा-पार का लेनदेन निर्बाध रूप से हो पाता है।

- इसमें ऑनलाइन रिटेलिंग से लेकर डिजिटल भुगतान तक गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति एवं उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के साथ इसका विकास जारी है।

- प्रकार:

- प्रमुख आँकड़े:

- 2019 से 2026 के मध्य भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या के आँकड़े होंगे:

- ग्रामीण भारत में 88 मिलियन, जो 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्शाता है,

- शहरी भारत में 263 मिलियन, जो 15% की CAGR दर्शाता है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 2011 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य प्राप्त किया।

- 2023 तक भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र का कुल मूल्य 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो देश के कुल खुदरा बाज़ार का लगभग 7% है।

- 2022 तक ई-कॉमर्स बाज़ार में शीर्ष 3 देश हैं: चीन, अमेरिका और जापान।

- 2022 तक भारत ई-कॉमर्स बाज़ार में 7वें स्थान पर था।

- 2019 से 2026 के मध्य भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या के आँकड़े होंगे:

- प्रभावी कारक:

- स्मार्टफोन और डिजिटल पैठ: स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि, भारत में ई-कॉमर्स के विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक रही है। इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँच को सरल बना दिया है।

- वर्ष 2026 तक भारत की 80% से अधिक जनसंख्या अर्थात 1.18 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन तक पहुँच होगी।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) डिजिटल लेनदेन में एक महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रदाता के रूप में उभरा है, जिसने 2022 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लेनदेन की सुविधा प्रदान की है।

- किफायती इंटरनेटः यह भारत में इंटरनेट की पहुँच में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भारत में 1 गीगाबाइट (GB) डेटा की कीमत लगभग 0.17 अमरीकी डॉलर (13.5 रुपए) है, जो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों का विकल्प चुनने के लिये प्रोत्साहित करता है।

- सबसे किफायती मोबाइल डेटा वाले देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर है।

- इसके साथ ही भारत में वर्ष 2025 तक इंटरनेट की पहुँच में 87% तक की वृद्धि होने का अनुमान है।

- बेहतर लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला: भारत में ई-कॉमर्स की वृद्धि को कुशल लॉजिस्टिक्स और बेहतर आपूर्ति शृंखला नेटवर्क के विकास द्वारा समर्थित किया गया है।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी सरकारी पहल अंतिम पड़ाव तक आपूर्ति को सुव्यवस्थित करती है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।

- बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी और खर्च करने योग्य आय: भारत की बढ़ती मध्यम वर्ग की आबादी और बढ़ती खर्च योग्य आय ने ई-कॉमर्स की मांग को बढ़ा दिया है।

- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, 2030 में भारत में लगभग 80% परिवार मध्यम आय वाले होंगे।

- सुविधा और समय की बचत: ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं को घर बैठे या कहीं भी खरीदारी करने में सक्षम बनाता है, जिससे समय की बचत होती है और उसे उत्पाद से संबंधित अधिक विकल्प मिलते हैं।

- उदहारण: ज़ोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण प्लेटफाॅर्मों ने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा के कारण काफी लोकप्रियता प्राप्त की है, जिससे वे अपने घरों या कार्यालयों को छोड़े बिना भोजन का ऑर्डर कर सकते हैं।

- व्यापक उत्पाद वर्गीकरण और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को उत्पाद विकल्पों और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण विकल्पों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं, जिससे किफायती दरों पर वांछित उत्पाद ढूँढना सरल हो जाता है।

- ई-कॉमर्स एक विकल्प के रूप में उपभोक्ताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण रहा है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ उत्पाद की उपलब्धता एवं मूल्य निर्धारण सीमित हो सकते है।

- ग्रामीण ई-कॉमर्स पर बढ़ता फोकस: हालिया रिपोर्टें ग्रामीण-केंद्रित ई-कॉमर्स की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करती हैं।

- ई-कॉमर्स क्षेत्र को उम्मीद है कि वर्ष 2026 तक मांग का एक बड़ा हिस्सा टियर 2-4 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आएगा।

- सरकारी पहलों एवं त्वरित वाणिज्य के उद्भव से यह प्रवृत्ति और भी मज़बूत हुई है।

- स्मार्टफोन और डिजिटल पैठ: स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि, भारत में ई-कॉमर्स के विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक रही है। इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँच को सरल बना दिया है।

- चुनौतियाँ:

- बौद्धिक संपदा का उल्लंघन और जालसाज़ी: भारत में प्रसिद्ध ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्मों पर नकली वस्तुओं के विपणन से संबंधित खबरें आई हैं।

- यह उपभोक्ताओं का विश्वास कमज़ोर कर सकता है और ई-कॉमर्स व्यवसायों पर नकारात्मक वित्तीय तथा कानूनी प्रभाव डाल सकता है।

- अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:

- आपूर्ति शृंखला में एकीकरण की कमी, उच्च वितरण शुल्क, उत्पाद वितरित करने में अधिक समय लिया जाना।

- सोशल कॉमर्स का उदय, जहाँ उपभोक्ता सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं, पारंपरिक नियामक ढाँचे के लिये एक संभावित चुनौती है।

- स्पष्ट नियामक ढाँचे का अभाव: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई-कॉमर्स प्रथाओं को विनियमित करने के लिये स्पष्ट कानून की आवश्यकता होती है।

- तकनीकी व्यवधान और साइबर सुरक्षा संकट: ई-कॉमर्स उद्योग तकनीकी व्यवधान जैसे नए व्यापार मॉडल का उद्भव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति, डेटा उल्लंघन, हैकिंग तथा फिशिंग हमलों जैसे साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

- हैकर्स द्वारा धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के कारण ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने से कतराते हैं।

- बौद्धिक संपदा का उल्लंघन और जालसाज़ी: भारत में प्रसिद्ध ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्मों पर नकली वस्तुओं के विपणन से संबंधित खबरें आई हैं।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- FDI नीति: B2B ई-कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति है। साथ ही ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।

- राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति: भारत सरकार एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति पेश करने के लिये तैयार है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिये अनुकूल परिवेश बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- उद्देश्य: एक नियामक ढाँचा स्थापित करना जो क्षेत्र में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता हो।

- निर्यात को बढ़ावा देना: भारत की महत्त्वपूर्ण ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता को पहचानता है। इसका लक्ष्य वैश्विक सीमा-पार ई-कॉमर्स वृद्धि का लाभ उठाना है।

- नियामक संस्था और FDI: ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिये एक नियामक स्थापित करने पर विचार करते हैं। FDI को नियंत्रित करने वाले नियमों में पारदर्शिता की वकालत करते हैं।

- व्यापारियों की चिंताओं को संबोधित करना: यह चुनिंदा विक्रेताओं को दी जाने वाली अत्यधिक छूट और प्राथमिकताओं से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करता है।

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC): यह पहल एक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देती है जो उपभोक्ताओं, प्लेटफॉर्म और खुदरा विक्रेताओं को जोड़ता है, साथ ही पारदर्शिता एवं अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देता है।

- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को डिजिटल वाणिज्य में आगे बढ़ने के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।

- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020: इन नियमों में ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पाद लिस्टिंग के साथ मूल देश प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

- इसके अलावा, कंपनियों को उन मापदंडों का भी खुलासा करना होगा जो उनके प्लेटफॉर्म पर उत्पाद लिस्टिंग निर्धारित नहीं करते हैं।

- डिजिटल इंडिया पहल: डिजिटल इंडिया पहल ने उमंग, स्टार्ट अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सहित सरकार के नेतृत्व वाली अन्य पहलों को ठोस प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिनमें वैश्विक सफलता में परिवर्तन होने की काफी संभावनाएँ हैं।

- इंडिया स्टैक: इस पहल में ओपन API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) का एक सेट शामिल है जो सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों और डेवलपर्स को ई-कॉमर्स सहित विभिन्न सेवाओं के लिये डिजिटल बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

- भारतनेट परियोजना: इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों (पंचायतों) में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की पहुँच बढ़ाना है।

- सरकार द्वारा 5G फाइबर नेटवर्क शुरू करने हेतु व्यापक स्तर पर निवेश किया जा रहा है जो भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- मज़बूत बुनियादी ढाँचे का विकास: अंतिम-मील वितरण को बढ़ाने और पूर्ति लागत को कम करने के लिये परिवहन नेटवर्क और गोदाम सुविधाओं सहित लॉजिस्टिक बुनियादी ढाँचे में सुधार में निवेश की आवश्यकता है।

- लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिये AI तकनीक, डेटा एनालिटिक्स एवं ऑटोमेशन का उपयोग करना।

- मज़बूत भुगतान प्रणाली: चूँकि ई-कॉमर्स ऑनलाइन भुगतान पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिये इसमें विश्वास बनाये रखने और लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिये एक सुरक्षित भुगतान प्रणाली तैयार करना आवश्यक है।

- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि भुगतान गेटवे सुरक्षा के लिये PCI DSS का अनुपालन करता है।

- भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक (Payment Card Industry Data Security Standard- PCI DSS) क्रेडिट कार्ड डेटा की सुरक्षा के लिये डिज़ाइन किये गए सुरक्षा मानकों का एक सेट है।

- यह उन सभी संगठनों के लिये आवश्यक है जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी को संसाधित, संग्रहीत या प्रसारित करते हैं।

- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि भुगतान गेटवे सुरक्षा के लिये PCI DSS का अनुपालन करता है।

- ई-कॉमर्स के लिये नियामक ढाँचा: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपभोक्ता अधिकारों को एक स्पष्ट ढाँचे के माध्यम से सुरक्षित रखा जाए, जिसमें सटीक उत्पाद विवरण, पारदर्शी मूल्य निर्धारण, उचित रिटर्न और विनिमय नीतियाँ और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।

- लोगों को जागरूक करना: इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिये लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना महत्त्वपूर्ण है।

- इसे कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे;

- शिक्षा और प्रशिक्षण ई-कॉमर्स निर्यात द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों तथा अवसरों की बेहतर समझ प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।

- नेटवर्किंग इवेंट जो व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये जुड़ने तथा विचारों को साझा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- ई-कॉमर्स निर्यात के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये मार्केटिंग अभियान भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- इसे कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे;

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पहल में उपभोक्ताओं के लिये ई-कॉमर्स को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की संभावना है। विवेचना कीजियेI |

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक व्यापार अपडेट: UNCTAD

प्रिलिम्स के लिये:व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD), इलेक्ट्रिक कार, सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद), उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (Production-Linked Incentive- PLI)। मेन्स के लिये:UNCTAD, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन संग्रहण, वृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) ने अपना वैश्विक व्यापार अपडेट 2024 जारी किया है, जो इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि कई तिमाहियों तक गिरावट का सामना करने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2024 में पुनः वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है।

- हाल ही में अपनी 60वीं वर्षगाँठ समारोह के हिस्से के रूप में UNCTAD ने आधिकारिक तौर पर स्वयं को "संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास" के रूप में रिब्रांड किया।

- संगठन संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में संचार सामग्री सहित सभी आधिकारिक चैनलों पर अपने नये नाम और लोगो (Logo) को अपनाएगा।

वैश्विक व्यापार अपडेट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- 2023 व्यापार के लिये एक चुनौतीपूर्ण वर्ष:

- वर्ष 2022 में चरम पर पहुँचने के बाद, वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार 3% गिरकर 31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कम मांग और पूर्वी एशिया तथा लैटिन अमेरिका में अस्थिर व्यापार के कारण यह मंदी आई।

- वस्तुओं के व्यापार में 5% की गिरावट के कारण यह मंदी आई। इस बीच सेवाओं में व्यापार ने नकारात्मक प्रवृत्ति को कम किया और व्यापार में 8% की वृद्धि हुई।

- पर्यटन और यात्रा-संबंधित सेवाओं में लगभग 40% की वृद्धि से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिला।

- विकासशील देशों के समक्ष समस्याएँ:

- विकासशील देशों के व्यापार में तीव्र गिरावट देखी गई, उनके आयात और निर्यात में क्रमशः 5% व 7% की गिरावट दर्ज़ की गई, जबकि विकसित देशों के आयात में 4% व निर्यात में 3% की गिरावट आई।

- वर्ष 2023 में अधिकांश क्षेत्रों में नकारात्मक व्यापार वृद्धि देखी गई। अपवाद यह था कि अफ्रीका में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- इलेक्ट्रिक कारों के रूप में पर्यावरण अनुकूल व्यापार में वृद्धि:

- समग्र गिरावट के बावज़ूद, 2023 में पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों के व्यापार में 2% की वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती बिक्री के कारण थी। उदहारण के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापार 60% तक बढ़ा।

- 2023 के अंत में स्थिरता के संकेत:

- विशेषकर 2023 की अंतिम तिमाही में विकासशील क्षेत्रों में स्थिरता के संकेत दिखे।

- अधिकांश क्षेत्रों में सुधार देखा गया, हालाँकि परिधान (कपड़े और कपड़े के सामान) के व्यापार में गिरावट ज़ारी रही तथा इसमें 13% की गिरावट दर्ज़ की गई।

- 2024 के लिये पूर्वानुमान:

- वर्ष 2024 के लिये पूर्वानुमान मुख्यतः सकारात्मक है, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि लगभग 3% तक रहने का अनुमान है।

- हालाँकि, लाल सागर, काला सागर और पनामा नहर में जहाज़ों के मार्ग में व्यवधान जैसी चुनौतियाँ इस GDP वृद्धि के लिये संकट उत्पन्न करती हैं, जिससे लागत बढ़ने तथा आपूर्ति शृंखला के बाधित होने का खतरा होता है।

- भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष भी ऊर्जा एवं कृषि बाज़ारों की अस्थिरता में वृद्धि कर सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, ऊर्जा परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच की बढ़ती आवश्यकता, कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं तथा इन वस्तुओं के लिये बाज़ार में अस्थिरता बढ़ा सकती है।

- व्यापार एवं राजनीति:

- पिछले दो वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भौगोलिक निकटता अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है, जिससे निकट-तटीय या अपतटीय व्यापर की प्रवृत्ति न्यूनतम दिखाई दे रही है।

- हालाँकि, 2022 के उत्तरार्ध के बाद से व्यापार की राजनीतिक निकटता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- इसका अर्थ है कि द्विपक्षीय व्यापार से, समान भू-राजनीतिक स्थिति रखने वाले देशों के मध्य व्यापार करने में सुगमता है। साथ ही, प्रमुख व्यापार संबंधों के पक्ष में वैश्विक व्यापार का समर्थन बढ़ रहा है, हालाँकि यह प्रवृत्ति 2023 की अंतिम तिमाही में कम हो गई है।

UNCTAD:

- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंतरसरकारी निकाय है।

- इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से, विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

- UNCTAD का कार्य चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- व्यापार एवं विकास

- निवेश एवं उद्यमिता

- तकनीक एवं नवाचार

- समष्टि अर्थशास्त्र और विकास नीतियाँ

भारत से संबंधित रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- प्रमुख अवलोकन:

- भारत द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Orders- QCOs) और अपनी प्रमुख उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive (PLI) योजना लागू करके चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास करने के बाद भी चीन से आयात में वृद्धि हुई है।

- UNCTAD के अनुमानों से रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण एक महत्त्वपूर्ण व्यापार पुनर्निर्धारण का पता चला।

- व्यापार के लिये चीन पर रूस की निर्भरता 7.1% बढ़ी, जबकि यूरोपीय संघ पर उसकी निर्भरता 5.3% कम हुई। इसका मुख्य कारण रूसी तेल शिपमेंट का यूरोपीय संघ से चीन और भारत की ओर स्थानांतरित होना था।

- भारत सरकार का रुख:

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि हालाँकि व्यापार पर भारत की बढ़ती निर्भरता प्रतिकूल लग सकती है, लेकिन विस्तृत विश्लेषण से अनुकूल व्यापार गतिशीलता का पता चला है।

- वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ (European Union- EU) से भारत के आयात में 9.7% की वृद्धि हुई, जिसमें पूँजीगत वस्तुओं (वर्ष 2022 में 35%) और मध्यवर्ती वस्तुओं तथा कच्चे माल (वर्ष 2022 में 50%) का महत्त्वपूर्ण हिस्सा इनपुट के रूप में उपयोग किया गया।

- भारत का स्मार्टफोन निर्यात वर्ष 2023 में 98.42% बढ़कर 14.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2022 में 7.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- इसलिये, 2023 में यूरोपीय संघ और चीन के साथ भारत के व्यापार प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या करता है। उत्तर: A |

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2030 तक भारत का 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्तु निर्यात लक्ष्य

प्रिलिम्स के लिये:कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM), उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ( Emission Trading System- ETS), हरित ऊर्जा, विश्व व्यापार संगठन, विदेश व्यापार नीति, यूरोपीय संघ (European Union- EU) मेन्स के लिये:यूरोपीय संघ (European Union- EU) की हालिया व्यापार प्रतिबंधक नीतियों के कारण भारतीय निर्यात के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आवश्यक बुनियादी ढाँचे संबंधी आवश्यकताओं, संभावित क्षेत्रों और समूहों की पहचान करने के लिये एक प्रक्रिया शुरू की है जो देश को वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

- हालाँकि, भविष्य की इस संभावना को पूरा करने की राह में एक व्यापक चुनौती समग्र आपूर्ति शृंखला में धारणीय पद्धतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह निर्णय हाल ही में यूरोपीय संघ (European Union- EU) द्वारा पारित एक अन्य पर्यावरण कानून - कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव (CSDDD) का अनुसरण करते हुए लिया गया है।

भारत के निर्यात की वर्तमान स्थिति:

- विदेश व्यापार नीति (FTP), 2023 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। यह निर्यात के उभरते क्षेत्रों जैसे उच्च तकनीक विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और ई-कॉमर्स पर केंद्रित है।

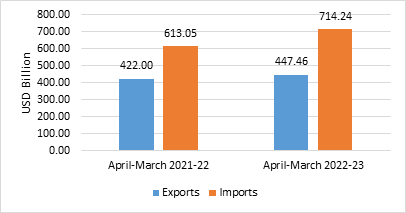

- भारत का व्यापारिक निर्यात वर्ष 2013-14 के 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो औसतन 5% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

- भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात गंतव्यों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) प्रमुख बाज़ार बने हुए हैं। भारत बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नीदरलैंड जैसे बाज़ारों में निर्यात तक पहुँच बढ़ाकर इस संदर्भ में विविधीकरण कर रहा है।

- हालाँकि भारत का व्यापार घाटा पिछले दशक में दोगुना से अधिक हो गया है, जो वर्ष 2022-23 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुँच गया है।

सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के संदर्भ में भारतीय निर्यात के समक्ष उत्पन्न बाधाएँ:

- आयातक देशों के जटिल पर्यावरण नियम:

- वस्त्र उद्योग (जल-गहन कपास और जूट की कृषि) जैसे क्षेत्रों एवं अन्य से संबंधित भारतीय निर्यातक यदि सतत् उत्पादन प्रथाओं को नहीं अपनाते हैं, तो इन्हें निर्यात में जटिलता का सामना करना पड़ सकता है।

- उदाहरण: यूरोपीय संघ (EU) ने हाल ही में कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव (CSDDD) को पारित किया है।

- इस कानून के तहत यूरोपीय संघ में कार्यरत कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उनकी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला (कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर उत्पादन तक) में पर्यावरणीय नियमों का पालन होने के साथ सतत् प्रथाओं का पालन होता है।

- वस्त्र उद्योग (जल-गहन कपास और जूट की कृषि) जैसे क्षेत्रों एवं अन्य से संबंधित भारतीय निर्यातक यदि सतत् उत्पादन प्रथाओं को नहीं अपनाते हैं, तो इन्हें निर्यात में जटिलता का सामना करना पड़ सकता है।

- सतत् उत्पादों के लिये बढ़ती उपभोक्ता मांग:

- यदि उपभोक्ता यह विचार नहीं करते हैं कि भारतीय निर्यातकों के उत्पाद सतत् हैं, तो वे घरेलू सामान, कपड़े और जूते जैसे उद्योगों में बाज़ार की हिस्सेदारी खो सकते हैं। ग्राहक उन प्रतिद्वंद्वियों से विकल्प चुन सकते हैं जो स्थिरता को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

- उदाहरण: वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता तेज़ी से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का चयन कर रहे हैं। मुख्यतः फैशन ब्रांडों को जैविक कपास (organic cotton) अथवा पॉलिएस्टर जैसी पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री का उपयोग करने के लिये।

- भारतीय निर्यातक जो पारदर्शी और सतत् आपूर्ति शृंखला का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उन्हें कुछ निर्यात बाज़ारों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

- उदाहरण:आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने की कई देश मांग कर रहे हैं। इसमें विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान नैतिक श्रम मानकों (समान वेतन, सुरक्षित कामकाज़ी परिस्थितियों) और पारिस्थितिक रूप से अनुकूल स्रोतों को बनाए रखना शामिल है।

- यदि उपभोक्ता यह विचार नहीं करते हैं कि भारतीय निर्यातकों के उत्पाद सतत् हैं, तो वे घरेलू सामान, कपड़े और जूते जैसे उद्योगों में बाज़ार की हिस्सेदारी खो सकते हैं। ग्राहक उन प्रतिद्वंद्वियों से विकल्प चुन सकते हैं जो स्थिरता को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

- कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र:

- भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से इस्पात (स्टील) या सीमेंट उत्पादन जैसे भारी उद्योगों को, अपने उच्च कार्बन फुटप्रिंट( Carbon Footprint) के कारण बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है। इससे वैश्विक बाज़ार में उनके उत्पाद कम उत्सर्जन वाले उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं।

- उदाहरण: यूरोपीय संघ (EU) जैसे समूह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को लागू कर रहे हैं।

- भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से इस्पात (स्टील) या सीमेंट उत्पादन जैसे भारी उद्योगों को, अपने उच्च कार्बन फुटप्रिंट( Carbon Footprint) के कारण बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है। इससे वैश्विक बाज़ार में उनके उत्पाद कम उत्सर्जन वाले उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं।

- बुनियादी ढाँचे और जागरूकता की कमी:

- कुशल अपशिष्ट प्रबंधन से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसी सतत् प्रथाओं के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- इसके अलावा, कंपनियों को स्थिरता के मूल्य और इसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है।

यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियम भारत के निर्यात लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करते हैं?

- भारत के निर्यात के लिये संवहनीयता के मुद्दे:

- यूरोपीय संघ को भारत के प्रमुख निर्यात, जैसे लौह अयस्क और इस्पात, क्रमशः 19.8% से 52.7% तक के कार्बन टैक्स के कारण एक महत्त्वपूर्ण संकट का सामना कर रहे हैं।

- भारत में कोयला उत्पादित विद्युत का अनुपात लगभग 75% है, जो यूरोपीय संघ (15%) और वैश्विक औसत (36%) से बहुत अधिक है।

- बढ़ी हुई लागत और अनुपालन भार:

- भारत के लौह, इस्पात और एल्युमीनियम के निर्यात का एक-चौथाई से अधिक भाग यूरोपीय संघ को जाता है। हालाँकि, इन उद्योगों को भय है कि संभावित यूरोपीय संघ टैरिफ इन निर्यातों की लागत को 20 से 35% तक बढ़ा सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, भारतीय कंपनियों को अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में कठोर उद्यम प्रकियाओं को लागू करने की आवश्यकता होगी। इन प्रक्रियाओं में ऑडिट, निगरानी तथा जोखिम मूल्यांकन शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बलात् श्रम का उपयोग या पर्यावरणीय क्षति न हो। इन प्रक्रियाओं से संभवतः परिचालन लागत में वृद्धि होगी।

- बाज़ार पहुँच चुनौतियाँ:

- जो कंपनियाँ CSDDD मानकों का अनुपालन करने में विफल रहती हैं, उन्हें EU को निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये निर्देश ऐसी कंपनियों को नागरिक दायित्व दावों तथा निर्देशों गैर-अनुपालन के लिये यूरोपीय संघ के बाज़ार से संभावित बहिष्कार की शक्ति प्रदान करते हैं।

- निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये संकट:

- CBAM द्वारा प्रारंभ में कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है, परंतु भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो सकता है, जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, फार्मा दवाएँ और कपड़ा, जो यूरोपीय संघ द्वारा भारत से आयातित शीर्ष 20 वस्तुओं में से एक हैं।

- चूँकि, भारत में कोई घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण योजना नहीं है, इससे निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये अधिक संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली वाले अन्य देशों को कम कार्बन कर देना पड़ सकता है या संभवतः कर से छूट मिल सकती है।

संवहनीयता संबंधी बाधाओं का मुकाबला करने के लिये भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- वैश्विक आपूर्ति शृंखला (GVC) का एकीकरण:

- भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के विशाल नेटवर्क में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की आवश्यकता है, यह आपूर्ति शृंखला वैश्विक व्यापार का 70% भाग है, जोकि एक महत्त्वपूर्ण विकास अवसर है।

- विश्व भर के अनुमान बताते हैं कि GVC भागीदारी में 1% की वृद्धि प्रतिव्यक्ति आय को 1% से अधिक तक बढ़ा सकती है, विशेषकर जब देश सीमित और उन्नत विनिर्माण में संलग्न हों।

- अवसंरचना प्रोत्साहन:

- भारत को निर्यात और आयात में अनुमानित वृद्धि को संभालने के लिये बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा रेलवे के विकास पर ध्यान देना चाहिये।

- भारत सरकार ने सहयोग के लिये एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) के साथ साझेदारी की है जो निर्यात वृद्धि के लिये उचित क्षेत्रों की पहचान करेगा तथा 2030 तक कुल व्यापार मात्रा में अनुमानित 2.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास करेगा जो सही दिशा में एक कदम है।

- सामूहिक चुनौतियाँ व्यक्त करना:

- भारत को CBAM और CSDDD से संबंधित विकासशील देशों की सामूहिक चुनौतियों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिये, यह कहते हुए कि यह 'सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी' के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत को कमज़ोर करता है।

- विकासशील विश्व की औद्योगीकरण की क्षमता पर प्रतिबंध लगाकर, CBAM अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में परिकल्पित समानता को चुनौती देता है।

- भारत को CBAM और CSDDD से संबंधित विकासशील देशों की सामूहिक चुनौतियों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिये, यह कहते हुए कि यह 'सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी' के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत को कमज़ोर करता है।

- निर्यात कर पर विचार:

- एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में भारत यूरोपीय संघ से निर्यात पर समान कर लगाने पर विचार कर रहा है। हालाँकि इससे उत्पादकों पर तुलनीय कर का भार पड़ सकता है, लेकिन इससे उत्पन्न धनराशि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं में पुनर्निवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

- यह न केवल वर्तमान करों के प्रभाव को कम करता है बल्कि भविष्य में संभावित कटौती के लिये भारत को अनुकूल स्थिति में भी रखता है।

- इस जवाबी उपाय की सफलता इन अनिश्चितताओं से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

- एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में भारत यूरोपीय संघ से निर्यात पर समान कर लगाने पर विचार कर रहा है। हालाँकि इससे उत्पादकों पर तुलनीय कर का भार पड़ सकता है, लेकिन इससे उत्पन्न धनराशि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं में पुनर्निवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. यूरोपीय संघ (EU) द्वारा हाल ही में व्यापार प्रतिबंधित करने वाली नीतियों और भारतीय निर्यातकों पर उनके प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिये दत्त संरक्षण (डेटा प्रोटेक्शन) और प्राइवेसी के लिये 'सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन (जेनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन)' नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई, 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? (2019) (a) ऑस्ट्रेलिया उत्तर: (c) प्रश्न2. व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड ऐंड इन्वेस्टमेंट ऐग्रीमेंट/BTIA)' कभी-कभी समाचारों में भारत तथा निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? (2017) (a) यूरोपीय संघ उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस० डी० जी०) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018) |

शासन व्यवस्था

स्मार्ट सिटी मिशन

प्रिलिम्स के लिये:स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM), केंद्र प्रायोजित योजना, सतत् विकास, विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMY-U), क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम मेन्स के लिये:स्मार्ट सिटीज़ मिशन का विश्लेषण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

जून 2024 तक दो समय सीमा विस्तारों के बावज़ूद, 2015 में लॉन्च किये गए स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) को दी गई समय सीमा में पूरा करने की संभावना नहीं है, इस मिशन में 5,533 पूर्ण परियोजनाओं को 65,063 करोड़ रुपए में तथा 921 चालू परियोजनाओं को 21,000 करोड़ रुपए द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) क्या है?

- परिचय:

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में "स्मार्ट सॉल्यूशंस" के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता एवं स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण प्रदान करने के लिये, 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढाँचे को बदलने के लिये प्रारंभ किया गया था।

- इसका उद्देश्य सतत् और समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- उद्देश्य:

- मुख्य बुनियादी ढाँचा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना

- स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण

- 'स्मार्ट' समाधानों का अनुप्रयोग

- सतत् एवं समावेशी विकास

- सघन क्षेत्र

- अनुकरणीय मॉडल

- SCM के घटक:

- क्षेत्र आधारित विकास:

- पुनर्विकास: बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं में सुधार के लिये मौजूदा शहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण। जैसे भिंडी बाज़ार, मुंबई।

- रेट्रोफिटिंग: मौजूदा क्षेत्रों को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाने के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास करना। जैसे स्थानीय क्षेत्र विकास (अहमदाबाद)।

- ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ: स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ नए शहरी क्षेत्रों का विकास। जैसे न्यू टाउन, कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी।

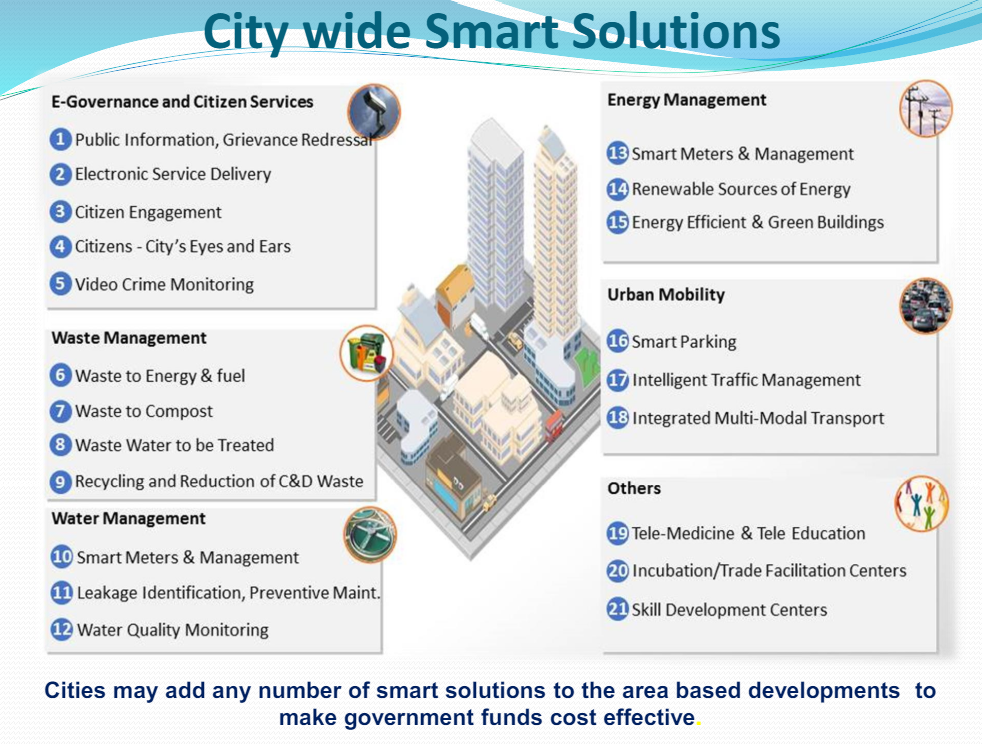

- पैन-सिटी समाधान:

- ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता एवं कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधानों का कार्यान्वयन।

- क्षेत्र आधारित विकास:

- शासन संरचना:

- प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये, एक नया शासन मॉडल अपनाया गया।

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नौकरशाह या बहुराष्ट्रीय निगम (MNC) के प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) निर्मित किया गया था।

- प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये, एक नया शासन मॉडल अपनाया गया।

- स्मार्ट सिटीज़ मिशन की वर्तमान स्थिति (SCM): प्रारंभ में वर्ष 2020 तक मिशन को पूर्ण करने की योजना बनाई गई थी, इसके बाद मिशन को दो बार बढ़ाया गया तथा मिशन पूरा करने की वर्तमान समय सीमा जून 2024 निर्धारित की गई थी।

- फंडिंग पैटर्न की परिकल्पना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मार्ग के माध्यम से की गई थी।

- सरकारी पहल

- शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत)

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)

- जलवायु स्मार्ट शहर आकलन रूपरेखा 2.0

- ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम।

- स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM): यह मिशन जून 2015 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य पाँच वर्षों में स्मार्ट सिटीज़ के विकास के लिये 100 शहरों का चयन करके वैश्विक परिवर्तनों को अनुकूलित करना है।

स्मार्ट सिटी क्या है?

- वर्ष 2009 के वित्तीय संकट के बाद 'स्मार्ट सिटी' शब्द को प्रमुखता मिली, यह उन्नत ICT एकीकरण के साथ डिज़ाइन किये गए शहरों का जिक्र करता है, जिनकी तुलना अक्सर नई सिलिकॉन वैली से की जाती है।

- हालाँकि, भारतीय संदर्भ में एक स्मार्ट सिटी वह होगी जो सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए अपनी आकांक्षाओं और चुनौतियों को स्थायी तरीके से पूरा करने के लिये विवेकपूर्ण योजना बनाती है।

- ‘स्मार्ट सिटी’ वह है जिसमें बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये 'स्मार्ट' समाधानों का उपयोग किया जाता है, जो क्षेत्र-आधारित विकास पर निर्भर होता है।

- स्मार्ट शहरों का विकास: वर्ष 2009 से पहले शहरों को ज़्यादातर व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में देखा जाता था तथा ICT को एकीकृत करने पर बहुत कम ज़ोर दिया जाता था; लेकिन वित्तीय संकट के बाद, स्थिरता, आर्थिक विकास एवं दक्षता में वृद्धि के लिये ICT के उपयोग की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव आया।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- परिभाषा में स्पष्टता का अभाव:

- SCM ने स्थानीय संदर्भों और आकांक्षाओं के आधार पर विभिन्न अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए, स्मार्ट सिटी को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया।

- परिभाषा की अस्पष्टता संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करना और परियोजनाओं को प्राथमिकता देना चुनौतीपूर्ण बनाती है।

- SCM ने स्थानीय संदर्भों और आकांक्षाओं के आधार पर विभिन्न अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए, स्मार्ट सिटी को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया।

- अधोमुखी दृष्टिकोण:

- निर्णय लेने में निर्वाचित परिषदों की भूमिका को कम करके निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को दरकिनार किया जाना लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।

- दोषपूर्ण शहर चयन प्रक्रिया:

- प्रतिस्पर्द्धी आधार पर शहरों का चयन करते समय भारत की शहरी विवधताओं की वास्तविकताओं को अनदेखा किया गया, जो पश्चिमी देशों की तरह गतिशील हैं और स्थिर नहीं हैं।

- यह योजना शहर के 1% से भी कम क्षेत्र को विकसित करने पर केंद्रित थी, जिससे कई क्षेत्र विकास होने के क्रम से बाहर हो गए।

- उदाहरण के लिये, चंडीगढ़ में सेक्टर 43 में 196 करोड़ रुपए का निवेश किया था।

- अपर्याप्त वित्तपोषण और दायरा:

- मैकिन्से की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वर्ष 2030 तक भारतीय शहरों में रहने की क्षमता में सुधार के लिये 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जो नौ वर्षों में 1,67,875 करोड़ रुपए है, जो कुल शहरी भारत व्यय का मात्र 0.027% है।

- प्रारंभ में वर्ष 2020 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, मिशन को दो बार आगे बढ़ाया जा चुका था, वर्तमान समय सीमा जून 2024 निर्धारित की गई थी, जो शहरी विकास प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है।

- शासन की संरचना के मुद्दे:

- स्मार्ट सिटीज़ के लिये बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहन (special purpose vehicle- SPV) मॉडल को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ संरेखित नहीं किया गया था, जिससे शासन संरचना के संबंध में शहरों को आपत्तियाँ हुईं क्योंकि इसने पारंपरिक शहर शासन संरचनाओं को नज़रअंदाज कर दिया था।

- PPP मिशन का एक महत्त्वपूर्ण आधार होने के बावज़ूद, इस प्रक्रिया द्वारा 5% से अधिक वित्तपोषण नहीं आया है।

- स्मार्ट सिटीज़ के लिये बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहन (special purpose vehicle- SPV) मॉडल को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ संरेखित नहीं किया गया था, जिससे शासन संरचना के संबंध में शहरों को आपत्तियाँ हुईं क्योंकि इसने पारंपरिक शहर शासन संरचनाओं को नज़रअंदाज कर दिया था।

- विस्थापन और सामाजिक प्रभाव:

- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कारण गरीब इलाकों में रह रहे फुटपाथ विक्रेताओं का विस्थापन हुआ, जिससे शहरी समुदाय बाधित हुआ।

- कुछ कस्बों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान देने से शहरी बाढ़ में वृद्धि हुई, जिससे जल चैनल और रूपरेखा बाधित या नष्ट हो गईं।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन को मज़बूत करने के लिये क्या कदम आवश्यक हैं?

आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति निम्नलिखित व्यापक सिफारिशें देती है:

- शासन और कार्यान्वयन:

- विशेषज्ञों और हितधारकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए और मौजूदा विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, समर्पित CEO को निश्चित कार्यकाल के साथ नियुक्त किया जाना चाहिये।

- संसद सदस्यों (सांसदों) को राज्य-स्तरीय सलाहकार मंचों में शामिल करने की आवश्यकता है, और परियोजना की पहचान, चयन तथा कार्यान्वयन के लिये उनसे परामर्श लिया जाना चाहिये, क्योंकि उनके पास ज़मीनी स्तर की विशेषज्ञता होती है।

- परियोजना पर फोकस और प्राथमिकताएँ:

- व्यापक और समग्र विकास, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और अपव्यय को कम करने के लिये पैन-सिटी परियोजनाओं पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये।

- साइबर खतरों से बचाव और डेटा गोपनीयता बनाए रखने के लिये डिजिटल बुनियादी ढाँचा सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है।

- क्षमता निर्माण एवं वित्तपोषण:

- छोटे शहरों में शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) की क्षमताओं को मज़बूत करने की योजना और समर्थन की आवश्यकता वाले राज्यों में संगठनात्मक पुनर्गठन एवं क्षमता निर्माण के लिये केंद्र सरकार की सहायता की योजना शुरू की जानी चाहिये।

- परियोजना समापन:

- प्रोजेक्ट को समय पर पूर्ण करने हेतु ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। मंत्रालय की भूमिका केवल निधि अंतरण तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये, बल्कि इनपुट और विशेषज्ञता के साथ हस्तक्षेप करके निष्पादन एवं प्रभावी समापन सुनिश्चित करने तक विस्तारित होनी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों का समाधान करने और सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने में मिशन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाइएI |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. भारत में नगरीय जीवन की गुणता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, ‘स्मार्ट नगर कार्यक्रम’ के उद्देंश्य और रणनीति बताइए। (2016) |