इन्फोग्राफिक्स

शासन व्यवस्था

डी-रिज़र्वेशन करने से संबंधित UGC का मसौदा दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आरक्षण मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, आरक्षण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) के मसौदा दिशा-निर्देश महत्त्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गए हैं जिसका मुख्य कारण कुछ विशेष मामलों में रिक्तियों को 'अनारक्षित' करने का प्रस्ताव है।

- केंद्र सरकार तथा UGC ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों के संकाय पदों हेतु अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) उम्मीदवारों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती नहीं की जाएगी।

नोट:

- डी-रिज़र्वेशन का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC तथा EWS जैसी विशिष्ट श्रेणियों को आवंटित आरक्षित सीटों अथवा कोटा को संभावित रूप से समाप्त करने से है।

UGC मसौदा दिशा-निर्देशों में क्या शामिल है?

- UGC ने वर्ष 2006 के दिशा-निर्देशों के बाद से किये गए परिवर्तनों तथा नए सरकारी निर्देशों पर विचार करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने के लिये नए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये एक समिति को कार्य सौंपा जिसकी अध्यक्षता लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक डॉ. एच.एस राणा द्वारा की गई।

- इसका उद्देश्य संबंधित मौजूदा नियमों को स्पष्ट करना तथा न्यायालय के निर्णयों के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) द्वारा जारी परिपत्रों के अपडेट को शामिल करना था।

- मसौदे में संकाय पदों में कोटा, आरक्षण रोस्टर तैयार करना, डी-रिज़र्वेशन, आरक्षण हेतु जाति के दावों का सत्यापन तथा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश में आरक्षण जैसे पहलुओं को शामिल करने वाले विभिन्न अध्याय शामिल हैं।

- रिक्तियों को अनारक्षित करने का मुद्दा बहस का प्रमुख कारक है क्योंकि यह आरक्षित संकाय पदों को संबंधित विश्वविद्यालय से पर्याप्त औचित्य के माध्यम से "विशेष मामलों" में अनारक्षित करने का प्रावधान करता है।

- दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि SC/ST या OBC उम्मीदवारों के लिये आरक्षित स्थान को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है यदि इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

- ग्रुप A और ग्रुप B स्तर की नौकरियों के आरक्षण को रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जबकि ग्रुप C तथा D स्तर के पदों के लिये विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

आरक्षण की समाप्ति पर हंगामा क्यों हुआ?

- विरोध का कारण:

- मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संकाय नौकरियों में गैर-आरक्षण का मार्ग खोलने की बात कही गई, जिससे सार्वजनिक रूप से विवादित स्थिति उत्पन्न हो गयी। यह वर्तमान शैक्षणिक मानकों के विपरीत है, जो निर्धारित करता है कि आरक्षण संकाय पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिये परिवर्तित नहीं किया जाता है।

- विवाद तब पैदा हुआ जब इस प्रावधान ने ग्रुप A के पदों को बढ़ाकर ग्रुप B, C और D को भी इसमें शामिल कर दिया।

- शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सीधी भर्ती में SC, ST और OBC के लिये आरक्षित रिक्तियों के आरक्षण पर प्रतिबंध लगा रखा है।

- ऐतिहासिक रूप से अधूरे कोटा पदों को पारंपरिक रूप से फिर से विज्ञापित किया जाता है और उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान होने तक विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं।

- इसे आरक्षण के संवैधानिक आदेश के उल्लंघन और उच्च शिक्षा में हाशिये पर रहने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा सशक्तीकरण के लिये खतरे के रूप में देखा गया।

- मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संकाय नौकरियों में गैर-आरक्षण का मार्ग खोलने की बात कही गई, जिससे सार्वजनिक रूप से विवादित स्थिति उत्पन्न हो गयी। यह वर्तमान शैक्षणिक मानकों के विपरीत है, जो निर्धारित करता है कि आरक्षण संकाय पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिये परिवर्तित नहीं किया जाता है।

- UGC और सरकार की प्रतिक्रिया:

- सार्वजनिक विवाद की स्थित के विरुद्ध, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें बल दिया गया कि आरक्षण को रद्द करने की अनुमति देने वाला कोई नया निर्देश नहीं है।

- मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (Central Educational Institutions- CEI) अधिनियम, 2019, आरक्षित पदों के आरक्षण पर रोक लगाता है और सभी रिक्तियाँ 2019 अधिनियम के अनुसार भरी जानी चाहिये।

- UGC अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश केवल मसौदा रूप में थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रावधान अंतिम दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं होगा।

- सार्वजनिक विवाद की स्थित के विरुद्ध, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें बल दिया गया कि आरक्षण को रद्द करने की अनुमति देने वाला कोई नया निर्देश नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है?

- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, केंद्र सरकार UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।

- अध्यक्ष ऐसे लोगों में से चुना जाता है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते हैं।

- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक उपायों पर सलाह भी देता है।

- यह बंगलूरू, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से कार्य करता है।

- यह फर्ज़ी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।

आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान में आरक्षण के लिये कई प्रावधान हैं। संविधान का भाग XVI केंद्र और राज्य विधायिका में SC एवं ST के आरक्षण से संबंधित है।

- संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने राज्य तथा केंद्र सरकारों को SC एवं ST समुदाय के सदस्यों के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया है।

- संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) शामिल किया गया जिससे सरकार पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम हुई है।

- इसके बाद आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत SC एवं ST उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिये संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 16(4A) में संशोधन किया गया।

- अनुच्छेद 16(4B) राज्य को 50% आरक्षण सीमा को दरकिनार करते हुए अगले वर्ष में SC/ST की अधूरी रिक्तियों को भरने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 330 और 332 संसद तथा राज्य विधानसभाओं में SC एवं ST के लिये सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करते हैं।

- पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी अनुच्छेद 243D तथा 243T के तहत आरक्षण प्रावधान हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

IEA की इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, कोयला, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, नवीकरणीय ऊर्जा मेन्स के लिये:नवीकरणीय ऊर्जा, खनिज और ऊर्जा संसाधनों के साथ विकास को संतुलित करने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये कोयले की मांग, चुनौतियाँ और अवसर |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) ने अपनी रिपोर्ट "इलेक्ट्रिसिटी 2024" के साथ भारत के ऊर्जा भविष्य में प्रमुख अंतर्दृष्टि का खुलासा किया।

- यह व्यापक विश्लेषण वर्ष 2026 तक भारत के विद्युत क्षेत्र को आकार देने वाले रुझानों पर प्रकाश डालता है, जैसे- कोयले की निरंतर भूमिका, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उद्भव और परमाणु ऊर्जा की आशाजनक वृद्धि।

विद्युत पर रिपोर्ट, 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- कोयले पर निर्भरता जारी:

- अनुमान है कि भारत वर्ष 2026 तक बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिये कोयले पर निर्भर रहेगा।

- वर्ष 2023 में 74% की कमी के बावजूद वर्ष 2026 तक कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत से भारत की 68% विद्युत की मांग पूरी होने की उम्मीद है।

- कोयला चालित विद्युत उत्पादन में वार्षिक (वर्ष 2024-2026) 2.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

- वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य के बावजूद, कोयले का प्रभुत्व होने की उम्मीद है, जो 68% मांग को पूरा करेगा।

- अनुमान है कि भारत वर्ष 2026 तक बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिये कोयले पर निर्भर रहेगा।

- नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन:

- वर्ष 2023 में विद्युत उत्पादन में 21% हिस्सेदारी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा (RE) उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहा। सौर और पवन में वृद्धि की भरपाई काफी हद तक जल विद्युत उत्पादन में कमी से हुई है।

- वर्ष 2023 के दौरान लगभग 21 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल की गई, जिसमें RE 2023 में कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 44% था।

- विद्युत मांग की गतिशीलता:

- तेज़ी से आर्थिक विकास और अंतरिक्ष शीतलन आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण वर्ष 2023 में भारत की विद्युत मांग 7% बढ़ गई।

- वर्ष 2024 और 2026 के बीच 6.5% की वार्षिक औसत वृद्धि की उम्मीद है।

- अनुमान है कि वर्ष 2026 तक विश्व की सबसे तेज़ विकास दर के साथ भारत की विद्युत मांग चीन से आगे निकल जाएगी।

- वैश्विक तुलना और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ:

- चीन के पास अपेक्षित वृद्धि की मात्रा सबसे अधिक है, तीन वर्षों में भारत की विद्युत मांग यूनाइटेड किंगडम के लगभग बराबर हो सकती है।

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त कमी तथा उच्च मुद्रास्फीति की सूचना दी।

- नई विद्युत क्षमता का लगभग 85% उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अपेक्षित है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में जिसमें चीन और भारत अग्रणी हैं।

- जलविद्युत चुनौतियाँ और आदेश:

- मौसम के बदलते तरीके के कारण वर्ष 2023 में जलविद्युत उत्पादन में 15% की गिरावट आई।

- निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने मार्च 2024 तक घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के न्यूनतम 6% के मिश्रण को अनिवार्य कर दिया।

- मौसम के बदलते तरीके के कारण वर्ष 2023 में जलविद्युत उत्पादन में 15% की गिरावट आई।

- विविधीकरण प्रयास:

- पवन और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के अलावा देश में बड़ी जल और परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं।

- परमाणु ऊर्जा वृद्धि:

- वैश्विक स्तर पर (वर्ष 2024-2026 के बीच) आधे से अधिक निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन तथा भारत में हैं।

- IEA का अनुमान है कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2026 में वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि होगी।

- भारत ने वर्ष 2022 में अपनी परमाणु क्षमता को वर्ष 2032 तक तीन गुना करने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य मौजूदा क्षमता (6 गीगावॉट) में अतिरिक्त 13 गीगावॉट की क्षमता वृद्धि करना है।

- भारत में वर्तमान में 23 परिचालन योग्य परमाणु रिएक्टर मौजूद हैं जो देश के कुल विद्युत उत्पादन में 2% का योगदान करते हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े घरेलू निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 700 मेगावाट काकरापार यूनिट 3 रिएक्टर, का परिचालन जून 2023 में गुजरात में शुरू हुआ तथा अगस्त 2023 में इसने महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की।

- देश की परियोजना समय-सीमा के आधार पर वर्ष 2024-2026 के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि होने के अनुमान हैं जिसमें कुल अनुमानित 4 गीगावॉट क्षमता वाले नए संयंत्रों का वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु उपयोग शामिल होगा।

- वैश्विक स्तर पर (वर्ष 2024-2026 के बीच) आधे से अधिक निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन तथा भारत में हैं।

- वैश्विक परमाणु परिदृश्य:

- विश्व परमाणु संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2023 तक 68 गीगावॉट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है, 9 गीगावॉट वर्तमान में नियोजित है तथा 353 गीगावॉट प्रस्तावित है।

- वर्ष 2026 तक एशिया की परमाणु ऊर्जा क्षमता उत्तरी अमेरिका की परमाणु ऊर्जा क्षमता से अधिक होने के पूर्वानुमान हैं तथा कुल वैश्विक परमाणु उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 30% तक पहुँच सकती है।

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी:

- रिपोर्ट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

- SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं जिनकी विद्युत क्षमता 300 मेगावाट (e) प्रति यूनिट तक होती है जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक-तिहाई है।

- SMR बड़ी मात्रा में न्यून कार्बन वाली विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

- स्मॉल: भौतिक रूप से यह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं।

- मॉड्यूलर: सिस्टम और घटकों को फैक्टरी में असेंबल करना तथा स्थापना के लिये एक इकाई के रूप में किसी स्थान पर ले जाना संभव बनाना।

- रिएक्टर: ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु ऊष्मा पैदा करने के लिये परमाणु विखंडन का उपयोग करना।

- SMR प्रौद्योगिकी के विकास तथा परिनियोजन में चुनौतियों के बावजूद इसमें प्रगति हुई है। इसके अनुसंधान एवं विकास में प्रगति हुई है।

- रिपोर्ट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र का अवलोकन:

- मई 2023 तक संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (ईंधनवार):

- कुल संस्थापित क्षमता (जीवाश्म ईंधन और गैर-जीवाश्म ईंधन) 417 गीगावॉट है।

- कुल विद्युत उत्पादन में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

- जीवाश्म ईंधन (कोयला सहित)- 56.8%

- नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत सहित)- 41.4%

- परमाणु ईंधन- 1.60%

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:

- भारत पंचामृत कार्य योजना के अंतर्गत अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये तैयार है, जैसे-

- वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना;

- वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कम-से-कम आधा हिस्सा प्राप्त करना;

- वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन तक कम करना; वर्ष 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना;

- वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना।

- अगस्त 2022 में भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution- NDC) को अद्यतन किया जिसके अनुसार अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) क्या है?

- परिचय:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA), जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है, को 1970 के दशक के मध्य में हुए तेल संकट का सामना करने हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

- तब से इसका काम ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा को कवर करने के लिये विस्तारित हो गया है।

- IEA का केंद्र मुख्य रूप से ऊर्जा संबंधी नीतियाँ हैं, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।

- IEA अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार से संबंधित जानकारी प्रदान करने तथा तेल की आपूर्ति में किसी भी भौतिक व्यवधान के विरुद्ध कार्रवाई करने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है।

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA), जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है, को 1970 के दशक के मध्य में हुए तेल संकट का सामना करने हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

- सदस्य:

- IEA संगठन 31 सदस्य देशों (भारत सहित) 13 सहयोगी देशों और 4 परिग्रहण देशों से बना है।

- IEA के लिये एक उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना चाहिये।

- IEA संगठन 31 सदस्य देशों (भारत सहित) 13 सहयोगी देशों और 4 परिग्रहण देशों से बना है।

- प्रमुख रिपोर्ट:

- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट।

- वर्ल्ड एनर्जी इंवेस्टमेंट रिपोर्ट।

- इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट।

- वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स।

- वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज़।

- एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारतीय कोयले का/के अभिलक्षण है/हैं? (2013

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं? (a) 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (B) मेन्स:प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद विकास के लिये कोयला खनन अभी भी अपरिहार्य है"। चर्चा कीजिये। (2017) |

सामाजिक न्याय

EPFO का नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण

प्रिलिम्स के लिये:EPFO का नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण, कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन (EPFO), विकसित भारत के लिये कार्यबल में महिलाएँ, लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (POSH), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), लैंगिक असमानता मेन्स के लिये:EPFO का नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण, केंद्र और राज्यों द्वारा देश के कमज़ोर वर्गों के लिये कल्याण योजनाएँ तथा इन योजनाओं का प्रदर्शन। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation- EPFO) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development- MoWCD) ने संयुक्त रूप से देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये नियोक्ताओं के समर्थन का आकलन करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण (Employer Rating Survey) का शुभारंभ किया है।

कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन क्या है?

- यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि तथा पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।

- यह कर्मचारी भविष्य-निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act), 1952 का कार्यान्वन करता है।

- कर्मचारी भविष्य-निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि की स्थापना का प्रावधान करता है।

- इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

- ग्राहकवर्ग की संख्या तथा किये गए वित्तीय लेन-देन की मात्रा के मामले में यह विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।

नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख पहलू क्या हैं?

- परिचय:

- नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण का शुभारंभ EPFO (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) तथा MoWCD द्वारा "विकसित भारत के लिये कार्यबल में महिलाएँ" (Women in the Workforce for Viksit Bharat) कार्यक्रम में किया गया था।

- सर्वेक्षण के डेटा तथा महिला कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का उद्देश्य महिलाओं की कार्यबल भागीदारी के आधार पर नीति निर्माण के लिये मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

- सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिये उनकी प्रतिबद्धता तथा समर्थन के आधार पर नियोक्ताओं का मूल्यांकन एवं उन्हें रेटिंग प्रदान करना है। इसमें महिलाओं के रोज़गार के लिये अनुकूल परिवेश विकसित करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किये गए उपायों तथा सुविधाओं का आकलन करना शामिल है।

- नियोक्ताओं को रेटिंग प्रदान करना:

- सर्वेक्षण में देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिये नियोक्ताओं के समर्थन के आधार पर उनकी रेटिंग करना शामिल है। यह समावेशी कार्य वातावरण विकसित करने में नियोक्ताओं की प्रगति तथा प्रयासों को मापने के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- प्रश्नावली:

- सर्वेक्षण में एक विस्तृत प्रश्नावली शामिल की गई है जिसमें संगठन का विवरण मांगा गया है। जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण (POSH) औपचारिकताओं, कर्मचारियों के बच्चों के लिये क्रेच सुविधाओं तथा अतिरिक्त कार्यावधि के दौरान परिवहन सुविधाओं को संबोधित करने के लिये एक आंतरिक शिकायत समिति प्रदान करने से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं।

- EPFO ने संपूर्ण देश भर में अपने लगभग 300 मिलियन ग्राहकों को उक्त प्रश्नावली वितरित की है जिससे यह बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करने का एक व्यापक प्रयास बन गया है।

- सर्वेक्षण में एक विस्तृत प्रश्नावली शामिल की गई है जिसमें संगठन का विवरण मांगा गया है। जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण (POSH) औपचारिकताओं, कर्मचारियों के बच्चों के लिये क्रेच सुविधाओं तथा अतिरिक्त कार्यावधि के दौरान परिवहन सुविधाओं को संबोधित करने के लिये एक आंतरिक शिकायत समिति प्रदान करने से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं।

- समान कार्य के लिये समान वेतन:

- सर्वेक्षण में पुरुष तथा महिला श्रमिकों के लिये 'समान काम के लिये समान वेतन' के संबंध में जवाब मांगा गया है और साथ ही महिलाओं के लिये सुविधाजनक अथवा दूरस्थ कार्य की उपलब्धता से संबंधित प्रश्न भी शामिल किये हैं।

नोट: EPFO की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सेवानिवृत्ति निधि निकाय के अंतर्गत 21.23 लाख प्रतिष्ठानों में 29.88 करोड़ सदस्य हैं।

भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी की स्थिति क्या है?

- पिछले कुछ वर्षों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate - LFPR) में सुधार हुआ है लेकिन इसमें से अधिकांश वृद्धि अवैतनिक कार्य श्रेणी में देखी गई है।

- LFPR कामकाजी उम्र की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) का वह प्रतिशत है जो या तो कार्यरत है या बेरोज़गार है, लेकिन इच्छुक है और रोज़गार की तलाश में है।

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey - PLFS) के अनुसार, महिला भागीदारी दर वर्ष 2017-18 में 17.5% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 27.8% हो गई, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा "घरेलू उद्यमों में सहायक" के रूप में कार्यरत महिलाओं का है। जिन्हें अपने काम के लिये कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है।

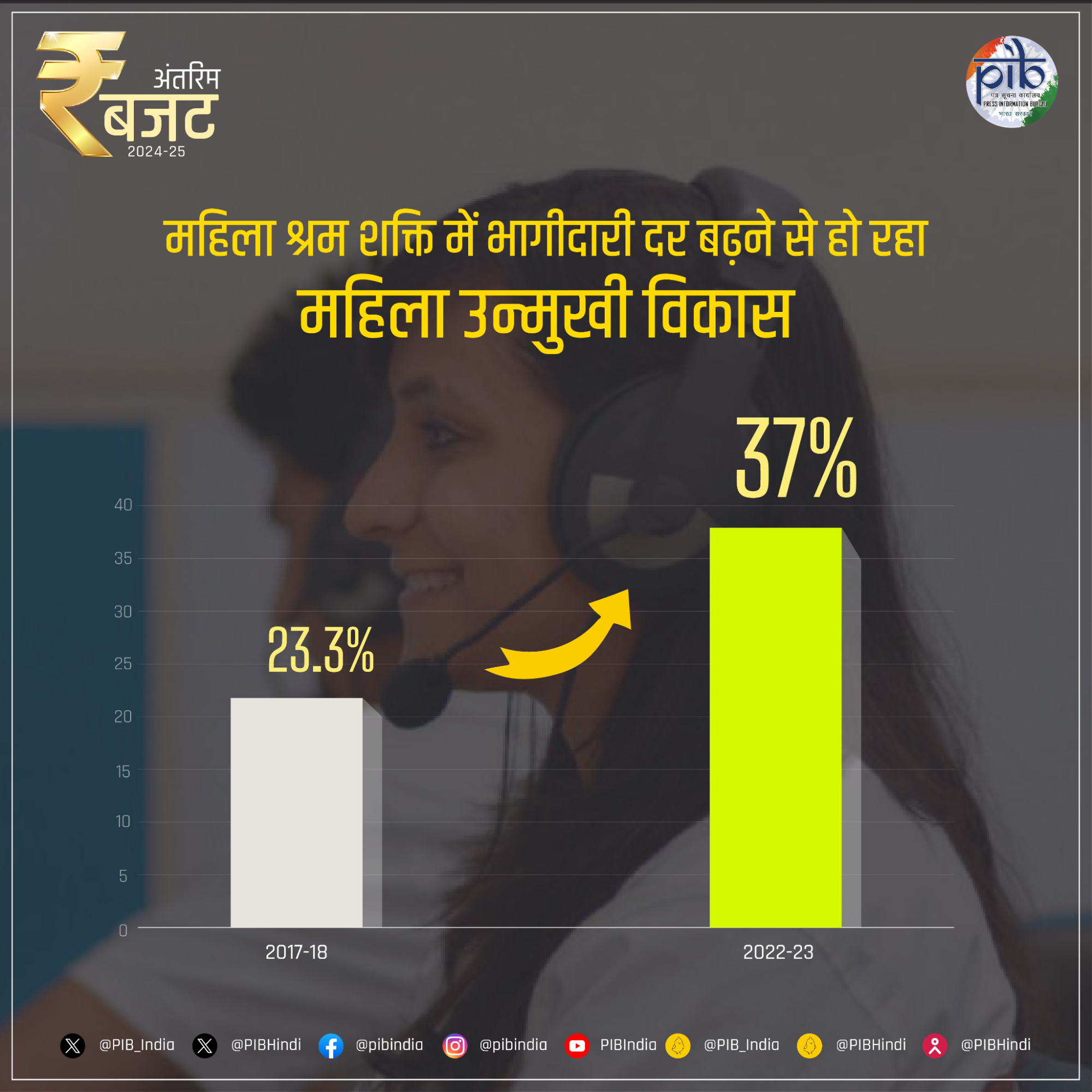

- भारत में पुरुषों के लिये LFPR 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गया और महिलाओं के लिये LFPR में वृद्धि 23.3% से बढ़कर 37.0% हो गई।

श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी के क्या कारण हैं?

- पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रथा:

- पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक आधार पर निर्दिष्ट पारंपरिक भूमिकाएँ अक्सर महिलाओं की शिक्षा तथा रोज़गार के अवसरों तक पहुँच को सीमित करती हैं।

- गृहिणी के रूप में महिलाओं की भूमिका के संबंध में सामाजिक अपेक्षाएँ श्रम बल में उनकी सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करती है।

- पारिश्रमिक में अंतर:

- भारत में महिलाओं को अक्सर समान काम के लिये पुरुषों की तुलना में वैतनिक असमानता/कम वेतन की समस्या का सामना करना पड़ता है।

- विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारत में 82% श्रम आय पर पुरुषों का कब्ज़ा है, जबकि श्रम आय पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है।

- वेतन का यह अंतर महिलाओं को औपचारिक रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है।

- भारत में महिलाओं को अक्सर समान काम के लिये पुरुषों की तुलना में वैतनिक असमानता/कम वेतन की समस्या का सामना करना पड़ता है।

- अवैतनिक देखभाल कार्य:

- अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का महिलाओं पर असंगत रूप से दबाव पड़ता है, जिससे भुगतान वाले रोज़गार के लिये उनका समय तथा ऊर्जा सीमित हो जाती है।

- भारत में विवाहित महिलाएँ अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम पर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय का योगदान करती हैं, जबकि पुरुष 3 घंटे से भी कम समय का योगदान करते हैं।

- यह प्रचलन (महिलाओं की स्थिति) विभिन्न आय स्तर और जाति समूहों में समान रूप से देखा जा सकता है, जिससे घरेलू ज़िम्मेदारियों के मामले में गंभीर लैंगिक असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है।

- घरेलू ज़िम्मेदारियों का यह असमान वितरण श्रम बल में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भागीदारी में बाधा बन सकता है।

- अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का महिलाओं पर असंगत रूप से दबाव पड़ता है, जिससे भुगतान वाले रोज़गार के लिये उनका समय तथा ऊर्जा सीमित हो जाती है।

- सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह:

- कुछ समुदायों में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है जिससे श्रम बल भागीदारी दर कम हो सकती है।

महिलाओं की उच्च श्रम भागीदारी बड़े पैमाने पर समाज को कैसे प्रभावित कर सकती है?

- आर्थिक विकास:

- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सीधे आर्थिक विकास से संबंधित है। जब महिला आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का उपयोग कम हो जाता है तो इसके परिणामस्वरूप संभावित उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन का नुकसान होता है।

- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि उच्च सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) और समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान कर सकती है।

- गरीबी का न्यूनीकरण:

- महिलाओं को आय-अर्जित करने के अवसरों तक पहुँच प्रदान करने से यह उनके परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में मदद कर सकती है जिससे जीवन स्तर बेहतर हो सकता है तथा परिवारों की स्थिति में सुधार हो सकता है।

- मानव पूंजी विकास:

- शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएँ अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं जिसके अंतर-पीढ़ीगत लाभ हो सकते हैं।

- लैंगिक समानता और सशक्तीकरण:

- श्रम बल में महिलाओं की उच्च भागीदारी से पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और मानदंडों को चुनौती दी जा सकती है जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है।

- आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं को अपने जीवन, निर्णय लेने की शक्ति और स्वायत्तता पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है।

- आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं की सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ा सकता है और लिंग आधारित हिंसा तथा अपमानजनक रिश्तों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम कर सकता है।

- प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि:

- अध्ययनों से पता चला है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रजनन दर में कमी आती है।

- ‘फर्टिलिटी ट्रांज़िशन’ के नाम से जानी जाने वाली इस घटना का संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच से है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का अधिक सतत् विकास होता है।

- श्रमिक बाज़ार और टैलेंट पूल:

- श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने से कौशल की कमी और श्रमिक बाज़ार के असंतुलन को दूर करने में सहायता मिल सकती है, जिससे प्रतिभा तथा संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन हो सकेगा।

महिलाओं के रोज़गार की सुरक्षा के लिये क्या पहल की गई हैं?

- श्रम संहिता:

- अन्य योजनाएँ:

आगे की राह

- लैंगिक समानता से संबंधित चर्चा के मुद्दे पर महिलाओं के घरेलू कार्य और कार्यात्मक जीवन में विभाजन करना बंद करके महिलाओं के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी कार्यों को महत्त्व देना होगा।

- सांस्कृतिक संदर्भ और स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिये कार्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

- महिलाओं की श्रम शक्ति में उच्चतर सहभागिता को बढ़ावा देना और समर्थन करना न केवल लैंगिक समानता का मामला है, बल्कि सामाजिक प्रगति तथा विकास का एक महत्त्वपूर्ण संचालक भी है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न: “महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” चर्चा कीजिये। (2019) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प के रूप में हाइब्रिड वाहन

प्रिलिम्स के लिये:इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प के रूप में हाइब्रिड वाहन, बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), हाइब्रिड वाहन मेन्स के लिये:इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प के रूप में हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण तथा प्रयोग- चुनौतियाँ और अवसर, इलेक्ट्रिक वाहन एवं शुद्ध शून्य उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्य |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

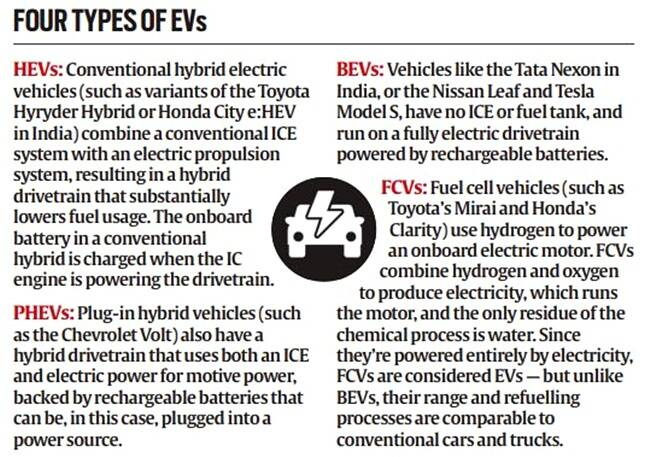

हाल ही में HSBC ग्लोबल रिसर्च ने रिपोर्ट जारी की जिसमें सुझाव दिया गया कि आगामी 5-10 वर्षों में भारत को आवागमन हेतु सतत् समाधान के रूप में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) के स्थान पर हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- हाइब्रिड वाहन के संचालन हेतु पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के साथ इलेक्ट्रिक नोदन प्रणाली (Electric Propulsion System) एकीकृत की जाती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है?

- महत्त्वपूर्ण निवेश तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग के साथ भारत अपने ऑटोमोटिव क्षेत्र में सक्रिय रूप से विद्युतीकरण कर रहा है। जहाँ देश में कई ऑटोमोबाइल उद्योग EV में अत्यधिक निवेश कर रहे हैं वहीं कुछ हाइब्रिड वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

- सरकार मुख्य रूप से कारों की एक विशिष्ट श्रेणी के लिये स्पष्ट कर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। ऑटोमोटिव उद्योग में अन्य प्रौद्योगिकियों को उच्च कर श्रेणी में एक साथ समूहीकृत किया गया है जो एक ऐसी कर संरचना का सुझाव देता है जो सभी प्रकार की वाहन प्रौद्योगिकियों के लिये समान रूप से लाभप्रद नहीं हो सकती।

- भारत की इलेक्ट्रिक आवागमन योजना मुख्य रूप से पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine- ICE) वाहनों के स्थान पर बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) के व्यापक उपयोग पर केंद्रित है।

- इस संदर्भ में लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरियों को वर्तमान में सबसे व्यवहार्य विकल्प माना जाता है। यह देश में इलेक्ट्रिक आवागमन परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिये रणनीतिक रूप से BEV के व्यापक उपयोग तथा विशेष बैटरी प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।

बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) क्या हैं?

- परिचय:

- बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) एक प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन हैं जो पूरी तरह से उच्च क्षमता वाली बैटरी में संग्रहीत विद्युत शक्ति पर चलते हैं।

- आंतरिक दहन इंजन नहीं होने के कारण ये शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।

- BEV के पहियों को चलाने के लिये इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है, जो तत्काल आघूर्ण बल (Torque) और गति प्रदान करते हैं।

- बैटरी प्रौद्योगिकी:

- BEV उन्नत बैटरी तकनीक, मुख्य रूप से लिथियम-आयन (Li- Ion) बैटरी पर निर्भर करती है।

- Li-आयन बैटरियों में ऊर्जा घनत्त्व उच्च होता है, इससे लंबी दूरी तय की जा सकती है और इसका प्रदर्शन बेहतर होता है।

- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:

- BEV को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिये चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के चार्जर शामिल हैं:

- स्तर 1 (घरेलू आउटलेट)।

- स्तर 2 (समर्पित चार्जिंग स्टेशन)।

- स्तर 3 (DC फास्ट चार्जर)।

- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, कार्यस्थल और आवासीय भवन चार्जिंग सुविधाएँ बुनियादी ढाँचे के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- BEV को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिये चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के चार्जर शामिल हैं:

बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- निश्चित मूल्य:

- नॉर्वे से लेकर अमेरिका और चीन तक के बाज़ारों के अनुभव से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पुश (Electric Push) तभी काम करता है जब इसे राज्य सब्सिडी द्वारा समर्थित किया जाता है।

- नॉर्वे की EV नीति ने विश्व के सबसे उन्नत EV बाज़ार को बढ़ावा दिया है। इसलिये सरकार EV पर उच्च कर माफ कर देती है, जो वह गैर-इलेक्ट्रिक की बिक्री पर लगाती है, यह इलेक्ट्रिक कारों को बस लेन में चलने देता है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये टोल सड़कें निःशुल्क हैं और पार्किंग स्थल निःशुल्क शुल्क प्रदान करते हैं।

- हालाँकि भारत में सब्सिडी, विशेष रूप से कर छूट के रूप में, अक्सर मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग को लाभ पहुँचाती है, जो इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों के प्राथमिक खरीदार हैं।

- यह वितरण पैटर्न यह सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न करता है कि सब्सिडी व्यापक जनसांख्यिकीय तक प्रभावी ढंग से पहुँचे।

- नॉर्वे से लेकर अमेरिका और चीन तक के बाज़ारों के अनुभव से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पुश (Electric Push) तभी काम करता है जब इसे राज्य सब्सिडी द्वारा समर्थित किया जाता है।

- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:

- EV अपनाने में अग्रणी नॉर्वे और चीन जैसे देश अपनी सफलता का श्रेय सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विस्तार में निरंतर प्रयासों को देते हैं।

- चीन, विशेष रूप से चार्जर संख्या में प्रमुख, वैश्विक फास्ट चार्जर का 85% और धीमे चार्जर का 55% दावा करता है।

- नॉर्वे में 99% जलविद्युत शक्ति है। भारत में ग्रिड को अभी भी बड़े पैमाने पर कोयले से चलने वाले थर्मल संयंत्रों द्वारा आपूर्ति की जाती है।

- हालाँकि भारत को अपने बढ़ते EV बाज़ार के लिये केवल 2,000 परिचालन चार्जिंग स्टेशनों के साथ एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह चुनौती दोपहिया और तिपहिया वाहनों के प्रभुत्व से और भी बढ़ गई है, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग चार्जिंग आवश्यकताएँ हैं।

- विश्व बैंक (WB) के एक विश्लेषण में पाया गया है कि अग्रिम खरीद सब्सिडी प्रदान करने की तुलना में EV अपनाने को सुनिश्चित करने के लिये चार्जिंग बुनियादी ढाँचे में निवेश चार से सात गुना अधिक प्रभावी है।

- EV अपनाने में अग्रणी नॉर्वे और चीन जैसे देश अपनी सफलता का श्रेय सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विस्तार में निरंतर प्रयासों को देते हैं।

- आपूर्ति शृंखला मुद्दे:

- लिथियम-आयन बैटरी जैसे प्रमुख घटकों के लिये वैश्विक आपूर्ति शृंखला कुछ देशों में केंद्रित है, जिससे आपूर्ति शृंखला स्थिरता और महत्त्वपूर्ण सामग्रियों हेतु विशिष्ट देशों पर निर्भरता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

- वैश्विक ली(Li) उत्पादन का 90% से अधिक ऑस्ट्रेलिया और चीन के साथ-साथ चिली, अर्जेंटीना तथा बोलीविया में केंद्रित है तथा कोबाल्ट एवं निकल जैसे अन्य प्रमुख इनपुट कांगो व इंडोनेशिया में खनन किये जाते हैं।

- इसलिये भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिये लगभग पूरी तरह से देशों के एक छोटे समूह से आयात पर निर्भर होगा।

- भारत से ली-आयन बैटरियों की मांग वर्ष 2030 तक मात्रा के हिसाब से 30% से अधिक CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जो अकेले EV बैटरियों के निर्माण के लिये देश हेतु 50,000 टन से अधिक लिथियम की आवश्यकता का अनुवाद करता है।

- लिथियम-आयन बैटरी जैसे प्रमुख घटकों के लिये वैश्विक आपूर्ति शृंखला कुछ देशों में केंद्रित है, जिससे आपूर्ति शृंखला स्थिरता और महत्त्वपूर्ण सामग्रियों हेतु विशिष्ट देशों पर निर्भरता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

- उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा:

- कई उपभोक्ताओं में अभी भी BEV के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है और उनकी क्षमताओं, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे तथा समग्र लागत-प्रभावशीलता के बारे में गलत धारणाएँ अपनाने में बाधा बन सकती हैं।

- ब्रांड लॉयल्टी, हाइलाइट वैल्यू और आराम के आधार पर ICE वाहनों के लिये उपभोक्ताओं की प्राथमिकता तथा EV लाभों एवं सुविधाओं के बारे में संभावित खरीदारों की सीमित जानकारी समस्या को और बढ़ा देती है।

हाइब्रिड वाहन क्या हैं?

- परिचय:

- हाइब्रिड वाहन एक पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, जिससे वाहन को एक या दोनों विद्युत स्रोतों का उपयोग करके संचालित करने की अनुमति प्राप्त होती है।

- विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड सिस्टम हैं, किंतु सामान्य में समानांतर हाइब्रिड (इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाहन को स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान कर सकते हैं) और श्रेणी हाइब्रिड (केवल इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है, जबकि इंजन बिजली उत्पन्न करता है) शामिल हैं।

- महत्त्व:

- मध्यम अवधि में व्यावहारिकता (5-10 वर्ष):

- मध्यम अवधि के लिये हाइब्रिड को एक व्यावहारिक और व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जाता है क्योंकि भारत धीरे-धीरे अपने वाहन बेड़े के पूर्ण विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन में 5-10 वर्ष लगने की आशा है।

- स्वामित्व की लागत पर दृष्टिकोण:

- हाइब्रिड को लागत प्रभावी माना जाता है, जो उन्हें उपभोक्ताओं के लिये एक आकर्षक विकल्प का निर्माण करता है।

- हाइब्रिड कारों को चलाने के लिये ईंधन एवं विद्युत शक्ति दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक ईंधन कारों की तुलना में बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था होती है। इससे ड्राइवरों के लिये समय के साथ लागत में बचत होगी।

- डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के लिये महत्त्वपूर्ण:

- हाइब्रिड वाहन भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में भूमिका निभाते हैं। समान आकार के वाहनों के लिये इलेक्ट्रिक और पारंपरिक ICE वाहनों की तुलना में हाइब्रिड वाहनों में कुल (वेल-टू-व्हील या WTW) कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

- हाइब्रिड 133 ग्राम प्रति किलोमीटर (ग्राम/किमी.) CO2 उत्सर्जित करते हैं, जबकि EVs 158 ग्राम/किमी. उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब है कि हाइब्रिड संबंधित ईवी की तुलना में 16% कम प्रदूषणकारी है।

- कुल (वेल-टू-व्हील या WTW) कार्बन उत्सर्जन केवल टेलपाइप उत्सर्जन पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें वाहन उत्सर्जन (टैंक-टू-व्हील या TTW) एवं कच्चे खनन, रिफाइनिंग तथा बिजली उत्पादन से उत्सर्जन भी शामिल है।

- भारत के डीकार्बोनाइजेशन अभियान के लिये हाइब्रिड भी महत्त्वपूर्ण हैं। हाइब्रिड की सस्ती अग्रिम लागत कई और लोगों को कम उत्सर्जन वाले वाहनों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

- हाइब्रिड वाहन भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में भूमिका निभाते हैं। समान आकार के वाहनों के लिये इलेक्ट्रिक और पारंपरिक ICE वाहनों की तुलना में हाइब्रिड वाहनों में कुल (वेल-टू-व्हील या WTW) कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

- मध्यम अवधि में व्यावहारिकता (5-10 वर्ष):

BEVs के लिये अन्य संभावित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं?

- इथेनॉल एवं फ्लेक्स ईंधन:

- फ्लेक्स ईंधन वाहन, इथेनॉल सहित विभिन्न प्रकार के ईंधन पर चल सकते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है।

- ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEVs) एवं हाइड्रोजन ICE:

- हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलते हैं, जो BEVs के लिये एक स्वच्छ और कुशल विकल्प प्रदान करने वाले एकमात्र उप-उत्पाद के रूप में बिजली तथा पानी का उत्पादन करते हैं।

- हाइड्रोजन ICE वाहन ICE में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं जो BEV का सरल और सस्ता विकल्प प्रदान करते हैं।

- हालाँकि बुनियादी ढाँचे और शून्य उत्सर्जन के मामले में FCEV एवं हाइड्रोजन ICE दोनों की अपनी-अपनी कमियाँ हैं।

- सिंथेटिक ईंधन:

- आंतरिक दहन इंजन (ICE) को कार्बन तटस्थ बनाने के साथ ही उनके जीवनकाल को बढ़ाने के प्रयास में पोर्श सिंथेटिक ईंधन बना रहा है।

- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन से उत्पादित इन ईंधनों का व्यापक अनुप्रयोग हो सकता है।

EV को बढ़ावा देने के हेतु सरकारी पहल क्या हैं?

- इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना और विनिर्माण करना (FAME) योजना I

- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)

- परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन

- गो-इलेक्ट्रिक अभियान

- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना:

- EVs और उसके घटकों के विनिर्माण के लिये प्रोत्साहन।

- चार्जिंग बुनियादी ढाँचे पर विद्युत मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देश:

- राजमार्गों के दोनों ओर 3 किमी. के ग्रिड के साथ प्रत्येक 25 किमी. पर कम-से-कम एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद होना चाहिये।

- मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज़, 2016 (MBBL) में संशोधन:

- आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में EVs चार्जिंग सुविधाओं के लिये पार्किंग स्थान का 20% अलग रखना अनिवार्य है।

- ग्लोबल EV30@30 अभियान को भारत का समर्थन प्रदान करना।

आगे की राह

- एक मज़बूत और व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के निर्माण में पर्याप्त निवेश को प्राथमिकता देना। एक निश्चित सीमा को कम करने और EV अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों तथा राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।

- EV को अधिक किफायती बनाने के लिये सुसंगत और सहायक सरकारी नीतियों तथा प्रोत्साहनों को लागू करना, जिसमें निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिये कर छूट, सब्सिडी व अन्य वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं।

- उपभोक्ताओं को EV के लाभों के बारे में शिक्षित करने, मिथकों को दूर करने और उनके पर्यावरणीय लाभों को बढ़ावा देने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाना। सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने से उपभोक्ता के दृष्टिकोण और विकल्पों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर के सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प b सही है। प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. दक्ष और किफायती (एफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? (2019) |

सामाजिक न्याय

विश्व कुष्ठ रोग दिवस

प्रिलिम्स के लिये:विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) और कुष्ठ रोग के लिये रोडमैप, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) मेन्स के लिये:स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग और संबंधित सामाजिक लांछन (Social Stigma) से संबंधित पहल। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

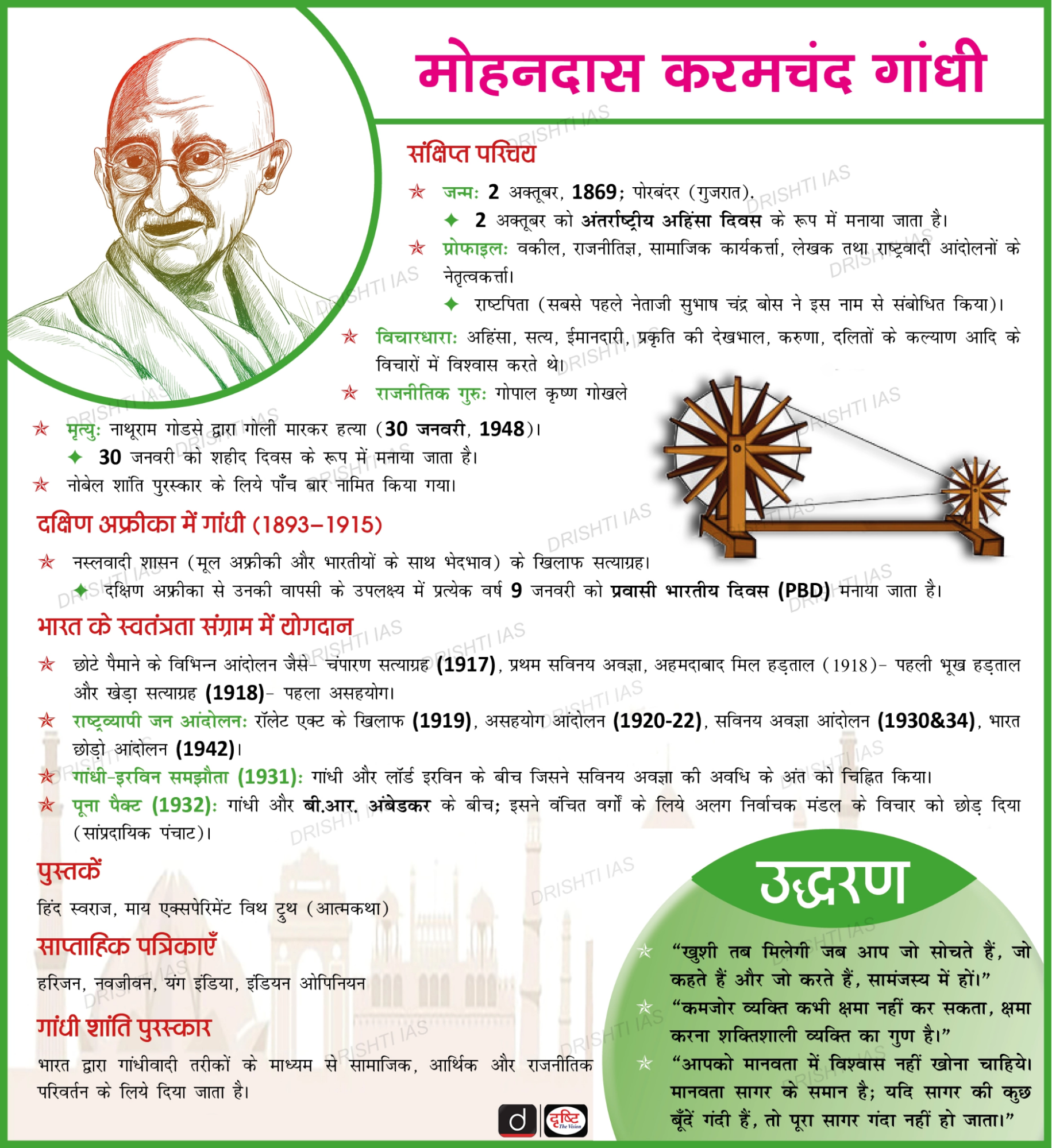

विश्व कुष्ठ रोग दिवस (World Leprosy Day) प्रतिवर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। भारत में यह प्रतिवर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के साथ मनाया जाता है।

विश्व कुष्ठ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?

- विश्व कुष्ठ दिवस 2024 का विषय "बीट लेप्रोसी" है। यह विषय इस दिन के दोहरे उद्देश्यों को समाहित करता है: कुष्ठ रोग से जुड़े लांछन या कलंक (stigma) को मिटाना और रोग से प्रभावित लोगों की गरिमा को बढ़ावा देना।

- इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य कुष्ठ रोग से जुड़े लांछन या कलंक के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

- लोगों को यह शिक्षित करना कि कुष्ठ रोग एक विशिष्ट बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है, यह जागरूकता अभियान का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

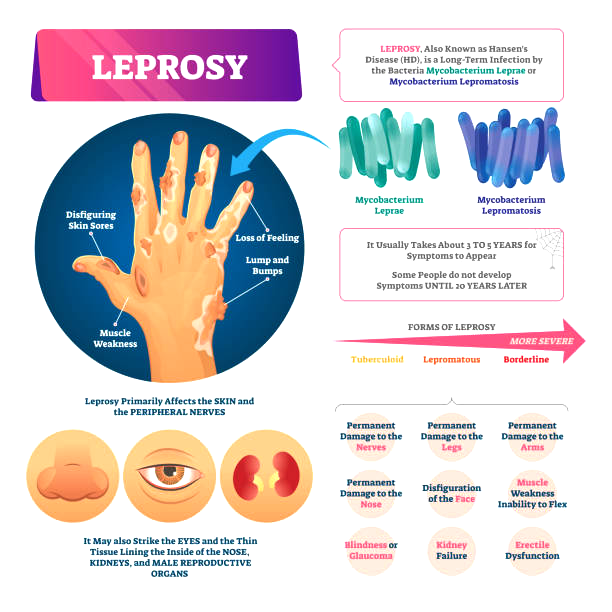

कुष्ठ रोग क्या है?

- परिचय:

- कुष्ठ रोग, जिसे हैनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो "माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium lepra)" नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।

- यह रोग त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहों और आँखों को प्रभावित करता है।

- यह ज्ञात है कि कुष्ठ रोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होता है।

- कुष्ठ रोग आनुवंशिक नहीं होता है, लेकिन यह अनुपचारित रूप से निकटता और लगातार संपर्क के दौरान, नाक तथा मुँह से बूंदों (droplets) के माध्यम से फैलता है।

- वर्गीकरण:

- पॉसिबैसिलरी (PB) और मल्टीबैसिलरी (MB) कुष्ठ रोग के वर्गीकरण हैं।

- PB कुष्ठ रोग में सभी स्मीयर-नकारात्मक मामले (छोटे जीवाणु भार) शामिल हैं, जबकि MB कुष्ठ रोग में सभी स्मीयर-पॉजिटिव (स्मीयर-नकारात्मक PTB की तुलना में अधिक संक्रामक) मामले शामिल हैं।

- पॉसिबैसिलरी (PB) और मल्टीबैसिलरी (MB) कुष्ठ रोग के वर्गीकरण हैं।

- उपचार:

- कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और शुरुआती चरणों में उपचार से दिव्यांगता को रोका जा सकता है।

- वर्तमान में अनुशंसित उपचार आहार में तीन दवाएँ शामिल हैं: डैपसोन, रिफैम्पिन और क्लोफाज़िमिन। इस संयोजन को मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT) कहा जाता है।

- MDT को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के माध्यम से वर्ष 1995 से दुनिया भर के सभी रोगियों के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

- कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और शुरुआती चरणों में उपचार से दिव्यांगता को रोका जा सकता है।

- कुष्ठ रोग का वैश्विक बोझ:

- कुष्ठ रोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease- NTD) है जिससे अब भी 120 से अधिक देश प्रभावित हैं और प्रत्येक वर्ष इस रोग के 2,00,000 से अधिक नए मामले सामने आते हैं।

- वर्ष 2022 में, 182 देशों में कुष्ठ रोग के 1.65 लाख से अधिक मामले सामने आए, जिनमें 174,087 नए मामले शामिल हैं।

- WHO के अनुसार, कुष्ठ रोग के नए मामलों की उच्च दर वाले अधिकांश देश WHO अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रों में हैं।

- भारत और कुष्ठ रोग:

- भारत ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से भी कम WHO मानदंड के अनुसार कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

- कुष्ठ रोग भारत के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानिक है।

- देश में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.4 है।

- भारत ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से भी कम WHO मानदंड के अनुसार कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

- की गई पहल:

- वैश्विक:

- वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति:

- वर्ष 2016 में WHO ने वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति 2016-2020 लॉन्च की, जिसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को नियंत्रित करने और विशेष रूप से स्थानिक देशों में इस बीमारी से प्रभावित बच्चों में, विकलांगता को रोकने के प्रयासों को फिर से मज़बूत करना है।

- शून्य कुष्ठ रोग के लिये वैश्विक भागीदारी (GPZL):

- शून्य कुष्ठ रोग के लिये वैश्विक भागीदारी (GPZL) कुष्ठ रोग को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्ध व्यक्तियों और संगठनों का एक गठबंधन है।

- विश्व कुष्ठ रोग दिवस।

- भारत:

- राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) और कुष्ठ रोग के लिये रोडमैप (2023-27):

- इसे वर्ष 2027 तक यानी सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 3.3 से तीन वर्ष पहले कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने के लिये लॉन्च किया गया है।

- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP):

- NLEP वर्ष 1983 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजना है तथा इसका उद्देश्य रोग के प्रभाव को कम करने, दिव्यांगता की रोकथाम एवं कुष्ठ रोग व इसके उपचार के बारे में जनता को जागरूक करना है।

- राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) और कुष्ठ रोग के लिये रोडमैप (2023-27):

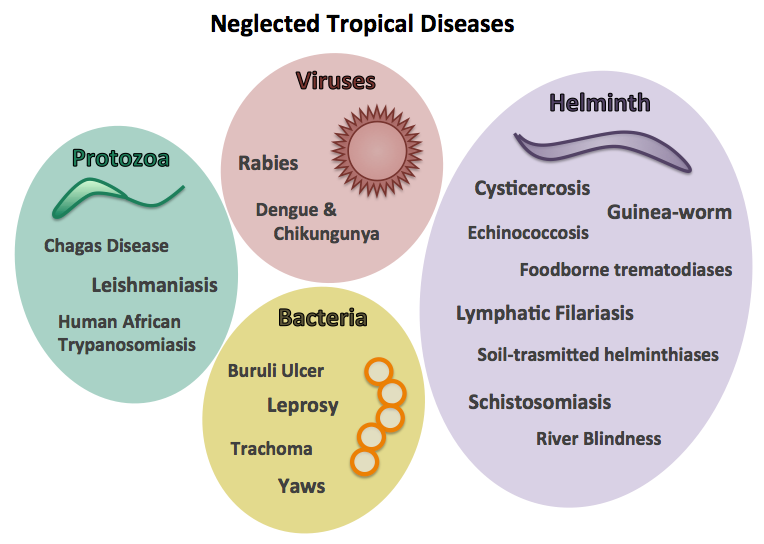

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD)

- NTD विभिन्न प्रकार के रोगजनकों (वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और टॉक्सिन सहित) के कारण होने वाली संक्रमणों का एक समूह है जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य प्रभावित होता है तथा साथ ही इसके सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम भी हैं।

- NTD अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे आम है।

- अनुमान के अनुसार 1 अरब से अधिक लोग NTD से प्रभावित हैं जबकि NTD हस्तक्षेप (निवारक और उपचारात्मक दोनों) की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या 1.6 अरब है।

- NTD के कुछ उदाहरणों में बुरुली अल्सर, चगास रोग, डेंगू, चिकनगुनिया तथा लसीका फाइलेरिया शामिल हैं।

महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 2024

- महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी है जिनकी वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी।

- कुष्ठ रोग के लिये गांधीजी के अभियान ने असंख्य कुष्ठ रोगियों की जान बचाई तथा भारत में उनकी स्थिति में सुधार किया।

और पढ़ें…शहीद दिवस

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' प्राप्त करने हेतु समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिये। (2018) |