प्रारंभिक परीक्षा

खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) नीति

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने तथा इथेनॉल उत्पादन को समर्थन देने के क्रम में वर्ष 2024-25 के लिये खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) नीति में संशोधन की घोषणा की।

खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) नीति क्या है?

- परिचय: इसमें भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा प्रबंधित केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) की आवधिक बिक्री शामिल है।

- इसके तहत अनाज को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कीमतों पर ई-नीलामी के माध्यम से डीलरों, थोक उपभोक्ताओं एवं खुदरा ग्राहकों को बेचा जाना शामिल है।

- यह योजना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करते हुए मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने एवं खाद्यान्न कीमतों को स्थिर करने पर केंद्रित है।

- पात्र क्रेता: गेहूँ को प्रसंस्करणकर्त्ताओं, आटा चक्की वालों एवं आटा मिलों को जबकि चावल को व्यापारियों को बेचा जाना शामिल है।

- राज्य (नीलामी में भाग लिये बिना) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत अपने आवंटन के अतिरिक्त, OMSS के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद भी कर सकते हैं।

- नीलामी प्रक्रिया: इसमें बोलीदाता ई-नीलामी के माध्यम से भाग ले सकते हैं, जिसमें गेहूँ के लिये न्यूनतम 10 मीट्रिक टन (एमटी) और अधिकतम 100 मीट्रिक टन तथा चावल के लिये न्यूनतम 10 मीट्रिक टन और अधिकतम 1000 मीट्रिक टन की बोली लगाई जा सकती है।

- OMSS में संशोधन: केंद्र ने राज्यों और इथेनॉल उत्पादकों के लिये OMSS के तहत FCI के चावल का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया ताकि बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके, इथेनॉल उत्पादन का समर्थन किया जा सके जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

- स्थापना: यह खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- प्रमुख भूमिकाएँ:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): NFSA, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये FCI द्वारा अनाज की खरीद की जाती है और उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में केंद्रीय निर्गम मूल्य पर वितरित किया जाता है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): इसके तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिये राज्य सरकारों एवं एजेंसियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

- इसके द्वारा फोर्टिफाइड चावल के वितरण के माध्यम से पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- बाज़ार हस्तक्षेप: इसके द्वारा खरीद और OMSS (खुला बाज़ार बिक्री योजना) के माध्यम से खाद्य कीमतों को स्थिर करने के साथ मुद्रास्फीति को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करके किसानों के लिये सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय एवं ज़िला कार्यालयों के साथ इसका एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है।

- FCI द्वारा सुधार:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): पारदर्शी किसान भुगतान के लिये “एक राष्ट्र, एक MSP” नीति लागू की गई।

- डिजिटल खरीद: तीव्र एवं पारदर्शी संचालन के लिये देश भर में कंप्यूटरीकृत खाद्यान्न खरीद को बढ़ावा दिया गया।

- आधुनिक भंडारण: पारंपरिक भंडारण की जगह वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित भंडारण में रूपांतरण किया गया।

- एकीकृत आपूर्ति शृंखला प्रबंधन: अन्न दर्पण पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित संचालन पर बल दिया गया।

- AI-आधारित अनाज विश्लेषण: पारदर्शी खरीद के लिये स्वचालित अनाज विश्लेषक की शुरुआत की गई।

- डिजिटल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ: वास्तविक समय डेटा के लिये केंद्रीकृत डैशबोर्ड के साथ संबद्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं।

- भंडारण एवं पारगमन हानि में कमी: भंडारण तथा पारगमन हानि को कम करने की दिशा में कार्य किया गया।

- विकेंद्रीकृत खरीद (DCP): चावल एवं गेहूँ दोनों के ही संदर्भ में विकेंद्रीकृत खरीद में राज्य की भागीदारी में वृद्धि की गई।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप गणना

स्रोत: डाउन टू अर्थ

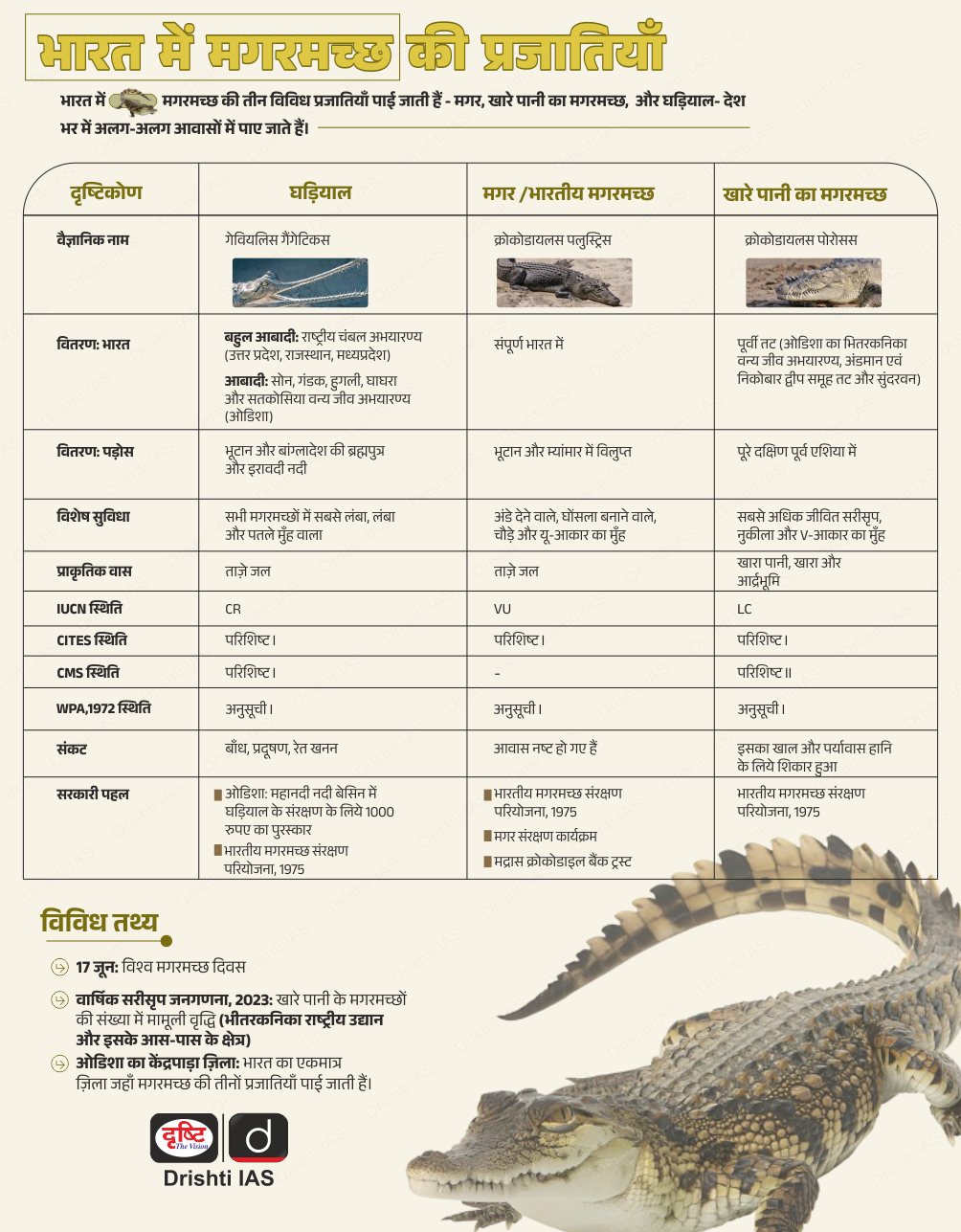

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (BNP) में सरीसृप की वार्षिक गणना की गई जिसके अनुसार वर्ष 2025 में BNP में लवणीय जल मगरमच्छों की संख्या 1,826 है, जिनमें 18 एल्बिनो मगरमच्छ (दुर्लभ सफेद मगरमच्छ) शामिल हैं।

नोट: यह गणना टाइमस्टैम्प कैमरा ऐप की सहायता से समय वॉटरमार्क और GPS के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर की गई थी, जिससे सटीकता में सुधार हुआ और मानवीय त्रुटि की संभावना न्यूनतम हुई।

मगरमच्छ संरक्षण परियोजना क्या है?

- परिचय: इस परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1975 में ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की तीन लुप्तप्राय प्रजातियों, मगर, घड़ियाल और लवणीय जल मगरमच्छ की समष्टि की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था।

- लक्ष्य: इसकी शुरुआत इनकी संख्या में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से की गई थी जिसका लक्ष्य प्रति किलोमीटर जल क्षेत्र में 5 से 6 मगरमच्छ की उपस्थिति सुनिश्चित करना था।

- उद्देश्य:

- संरक्षण: अभयारण्यों का निर्माण कर मगरमच्छों की शेष समष्टि को उनके प्राकृतिक पर्यवासों में संरक्षित करना।

- संख्या में पुनः वृद्धि: अंड एकत्रण, ऊष्मायन, पालन, अवमुक्त किये जाने और निगरानी के माध्यम से 'ग्रो एंड रिलीज़' अथवा 'रियर एंड रिलीज़' दृष्टिकोण पर कार्य किया गया।

- कार्मिक प्रशिक्षण: परियोजना स्थलों और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

- कार्यान्वयन: यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की सहायता से शुरू की गई थी।

- लवणीय जल मगरमच्छों के लिये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा)।

- घड़ियालों के लिये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विस्तृत)।

- महत्त्वपूर्ण मगरमच्छ संरक्षण अभयारण्य निम्नवत हैं:

- उपलब्धि: वर्ष 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के शुभारंभ के बाद से, लवणीय जल मगरमच्छों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।

- पार्क में मगरमच्छ संप्रजनन कार्यक्रम को समष्टि संतृप्ति के कारण वर्ष 2024 में रोक दिया गया था, लेकिन अभी भी वार्षिक रूप से अंड एकत्र किये जाते हैं और पर्यटन संबंधी प्रयोजनों हेतु इनका जनन किया जाता है।

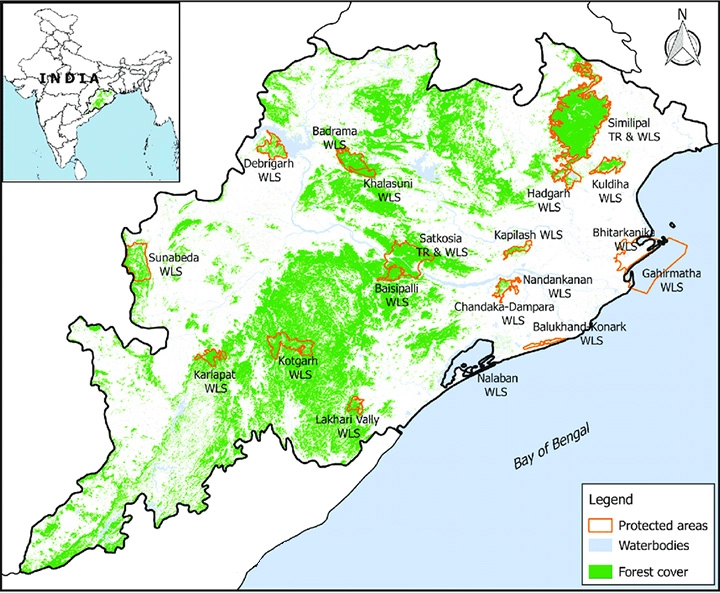

BNP से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- ओडिशा में स्थित BNP सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।

- रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त यह अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की एक महत्त्वपूर्ण आर्द्रभूमि है।

- पारिस्थितिकी तंत्र: BNP में खाड़ियों और नहरों की एक शृंखला विद्यमान है, जहाँ ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और पटसाला जैसी नदियों कल जल पहुँचता है, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।

- बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता के कारण मृदा में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतराज्वारीय वनस्पति पोषित होता है।

- प्राणी जात: यहाँ भारत में सबसे अधिक लवणीय जल मगरमच्छ पाए जाते हैं। अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में जलीय मॉनिटर छिपकली, अजगर और लकड़बग्घा शामिल हैं।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- गहिरमाथा बीच: BNP में स्थित यह बीच ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा नीडन स्थल है।

- बागागहाना (बकाशय): यह सूरजपुर खाड़ी के समीप स्थित है और यह असंख्य पक्षियों का नीडन स्थल और संगम से पूर्व ये पक्षियाँ आकाशीय कलाबाजियाँ करते हैं, जिससे एक मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. यदि आप घडि़याल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है?(2017) (a) भितरकनिका मैन्ग्रोव उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2010) संरक्षित क्षेत्र - के लिये प्रसिद्ध

उपर्यक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (A) केवल 1 उत्तर: (B) |

प्रारंभिक परीक्षा

मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को उनके स्थापना दिवस (21 जनवरी) पर शुभकामनाएँ दीं।

स्थापना दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

- मणिपुर का विलय: वर्ष 1947 से पहले मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ 'परिग्रहण के साधन (Instrument of Accession)' पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत में विलय पर सहमति व्यक्त की गई।

- मणिपुर में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव वर्ष 1948 में हुआ और यह एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया।

- वर्ष 1949 में भारत सरकार के दबाव में महाराजा ने मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किये बिना विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

- विलय के बाद, मणिपुर की राज्य विधानसभा भंग कर दी गई, और यह भाग C राज्य बन गया, जिसका प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता था।

- 1 नवंबर 1956 को मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बाद में 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (NEA-(R) अधिनियम) के माध्यम से मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान किया गया।

- त्रिपुरा का विलय: त्रिपुरा एक रियासत थी, जिसका वर्ष 1949 में भारत में विलय हुआ, जिसकी अनुमति रानी कंचन प्रभा देवी ने दी, जिन्होंने राजा बीर बिक्रम की मृत्यु के बाद शासन संभाला था।

- भारत में विलय के बाद त्रिपुरा भाग 'C' राज्य बन गया। वर्ष 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया और बाद में 21 जनवरी 1972 को NEA- (R) अधिनियम, 1971 के तहत त्रिपुरा एक पूर्ण राज्य बन गया।

- मेघालय: मेघालय की राज्य की यात्रा असम, विशेष रूप से खासी, जैंतिया और गारो हिल्स की ओर से अधिक स्वायत्तता की मांग के साथ शुरू हुई, जो स्वदेशी संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिये एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। यह मेघालय के राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत थी।

- वर्ष 1969 में असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम द्वारा मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गयी।

- तत्पश्चात, NEA (R) अधिनियम, 1971 ने मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान किया, जिससे यह भारत का 21 वाँ राज्य बन गया, जिसकी राजधानी शिलांग थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971

- मणिपुर और त्रिपुरा: केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण राज्यों के रूप में उन्नयन किया गया।

- मेघालय: असम के स्वायत्त क्षेत्रों से एक राज्य के रूप में गठित।

- मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश: केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित।

- विधानमंडल में प्रतिनिधित्व: नए पूर्वोत्तर राज्यों के लिये राज्य परिषद (राज्यसभा) और लोकसभा (लोकसभा) में सीटें आवंटित की गईं।

- विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।

- न्यायिक पुनर्गठन: असम, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिये सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में गुवाहटी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

प्रारंभिक परीक्षा

CBDT ने DTAA के तहत PPT के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) के तहत मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) लागू करने के लिये नए दिशानिर्देश प्रस्तुत किये हैं।

- ये दिशानिर्देश भावी रूप से लागू होंगे, तथा ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के कारण साइप्रस, मॉरीशस और सिंगापुर के साथ संधियों के लिये विशिष्ट छूट दी गई है।

मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) क्या है?

- मुख्य उद्देश्य परीक्षण: PPT अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कर संधियों के दुरुपयोग को रोकना है।

- आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) ढाँचे के अंतर्गत, PPT यह जाँच करता है कि क्या कोई व्यावसायिक व्यवस्था वास्तव में वाणिज्यिक है या मुख्य रूप से करों से बचने के लिये बनाई गई है।

- नये दिशानिर्देश:

- PPT की प्रयोज्यता: PPT प्रावधान भावी प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात पिछले निवेश, विशेष रूप से 1 अप्रैल 2017 से पहले के निवेश, अप्रभावित रहेंगे तथा उन पर पूर्वव्यापी जाँच नहीं की जाएगी।

- ग्रैंडफादरिंग प्रावधान: सिंगापुर, मॉरीशस और साइप्रस के साथ संधियों को विशिष्ट द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के कारण PPT से बाहर रखा गया है।

- इन संधियों के अंतर्गत विशिष्ट तिथियों से पहले किये गए निवेश मूल संधि प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

- वैश्विक मानकों का संदर्भ: नए दिशानिर्देश कर अधिकारियों को PPT प्रावधानों को लागू करते समय BEPS एक्शन प्लान 6 और UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कर ढाँचे का संदर्भ लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) क्या हैं?

- परिचय: DTAA दो देशों के बीच एक संधि है जो करदाताओं को दोहरे कराधान से बचने में मदद करती है।

- उदाहरण के लिये, भारत में निवेश से लाभांश अर्जित करने वाले NRI को आम तौर पर भारत और अमेरिका दोनों में करों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, DTAA के साथ, उन्हें समझौते की शर्तों के आधार पर केवल एक देश में कर लगाया जाता है।

- इससे अनिवासी भारतीयों को दो देशों में अतिरेक करों से बचने में मदद मिलती है तथा कर चोरी कम होती है।

- DTAA के तहत विभिन्न प्रकार की आय को कवर किया जाता है जिसमें व्यावसायिक लाभ, लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी और पूंजीगत लाभ शामिल हैं।

- प्रत्येक समझौते में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन सा देश किस निश्चित आय पर कर लगा सकता है। आमतौर पर इस संदर्भ में ओरिजिन वाले देश को प्राथमिक अधिकार प्रदान किया जाता है जबकि रेजिडेंस देश को कम दर पर कर लगाने की अनुमति दी जाती है।

- उदाहरण के लिये, भारत में निवेश से लाभांश अर्जित करने वाले NRI को आम तौर पर भारत और अमेरिका दोनों में करों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, DTAA के साथ, उन्हें समझौते की शर्तों के आधार पर केवल एक देश में कर लगाया जाता है।

- भारत और DTAA: भारत ने ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जर्मनी, जापान, मॉरीशस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ 94 DTAA पर हस्ताक्षर किये हैं।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) फ्रेमवर्क

- BEPS पहल एक OECD पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान करना है।

- BEPS का तात्पर्य उन कर रणनीतियों से है, जो समग्र कॉर्पोरेट कर भुगतान को कम करने के लिये विभिन्न देशों में कर नियमों में अंतर का फायदा उठाती हैं।

- वर्ष 2016 में स्थापित BEPS फ्रेमवर्क के तहत कर चोरी से निपटने के लिये 147 देशों (भारत सहित) को एकजुट किया जाता है। इस फ्रेमवर्क में दो प्रमुख स्तंभ शामिल हैं:

- स्तंभ एक: उपभोक्ता संबंधी देशों में मुनाफे का पुनर्आबंटन।

- स्तंभ दो: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये 15% का वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स (GMCT)।

- BEPS एक्शन 6 ट्रीटी शॉपिंग से संबंधित है और इसके तहत BEPS इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क मेंबर्स के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित होते हैं।

- इसके तहत संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिये नियमों के साथ कर समझौते करने से पहले कर नीति पर विचार करने के लिये अधिकार क्षेत्रों को मार्गदर्शन मिलता है।

UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन

- इससे द्विपक्षीय कर संधियों के संदर्भ में रूपरेखा मिलती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरे कराधान से बचना एवं कर चोरी को रोकना है।

- इसके तहत देशों के बीच कर लगाने के अधिकारों पर दिशा-निर्देश प्रदान करने के साथ आयकर संबंधी नियमों को मानकीकृत करना शामिल है, जिससे देशों को सीमा-पार कर संबंधी मुद्दों के समाधान में मदद मिलती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. अप्रवासी सत्त्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2018)

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

DRDO के स्क्रैमजेट परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास को बढ़ावा

स्रोत: पी.आई.बी

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को आगे बढ़ाते हुए सुपरसोनिक दहन रैमजेट (स्क्रैमजेट) इंजन का सफलतापूर्वक ग्राउंड टेस्ट किया है।

- स्क्रैमजेट इंजन: स्क्रैमजेट इंजन (एयर-ब्रीदिंग इंजन) एक उन्नत रैमजेट है जो दहन के लिये सुपरसोनिक एयरफ्लो का उपयोग करता है, जिससे तेज़ गति प्राप्त होती है। यह थ्रस्ट के लिये तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त होती है।

- टर्बोजेट इंजन के विपरीत, रैमजेट और स्क्रैमजेट में कोई गतिशील भाग नहीं होता है, इनमें केवल एक इनलेट, कम्बस्टर (ईंधन इंजेक्टर और फ्लेम होल्डर के साथ) और एक नोजल होता है।

- स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक वाहनों के लिये ध्वनि की गति से भी अधिक गति पर एयरफ्लो को संभालने, गतिशीलता प्रदान करने और रणनीतिक लाभ प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- DRDO की उपलब्धियाँ: ग्राउंड टेस्ट से स्क्रैमजेट इंजन में स्थिर दहन प्राप्त हुआ, तथा बेहतर शीतलन और प्रज्वलन के लिये स्वदेशी एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन विकसित किया गया।

- अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिये एक थर्मल बैरियर कोटिंग भी विकसित की गई थी।

- हाइपरसोनिक मिसाइल: मैक 5 (5,400 किमी/घंटा से अधिक) से अधिक गति से यात्रा करते हुए, उच्च गति, उच्च प्रभाव वाले हमलों से हवाई सुरक्षा को भेद देती हैं।

- हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिये वैश्विक स्पर्द्धा: अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं।

- वर्ष 2021 में, चीन ने एक परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया, जिसने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित होने से बढ़ने से पहले ग्लोब का चक्कर लगाया।

और पढ़ें: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, एयर ब्रीदिंग इंजन

रैपिड फायर

INCOIS को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, 2025

स्रोत: पी.आई.बी

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिये संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया है।

- इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के तहत संस्था के लिये 51 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के लिये 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिये जाते हैं।

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS): इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हैदराबाद, तेलंगाना में की गई थी। INCOIS भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का अभिन्न अंग है, जो समुद्र से संबंधित खतरों के लिये शुरुआती चेतावनी देने में कुशल है।

- यह भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र (ITEWC) का संचालन करता है, जो भारत और 28 हिंद महासागर के तटीय देशों को 10 मिनट के भीतर चेतावनी प्रदान करता है।

- इसे यूनेस्को द्वारा शीर्ष सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES) और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO), नई दिल्ली की एक इकाई के अधीन कार्य करता है।

- INCOIS ने समुद्र में खोए व्यक्तियों या वस्तुओं का पता लगाने के लिये सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल (SARAT) विकसित किया है, तथा वास्तविक समय डेटा एकीकरण के लिये SynOPS विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है।

- SynOPS यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का एक स्थायी सदस्य है।

और पढ़ें: भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, सुभाष चंद्र बोस की विरासत

रैपिड फायर

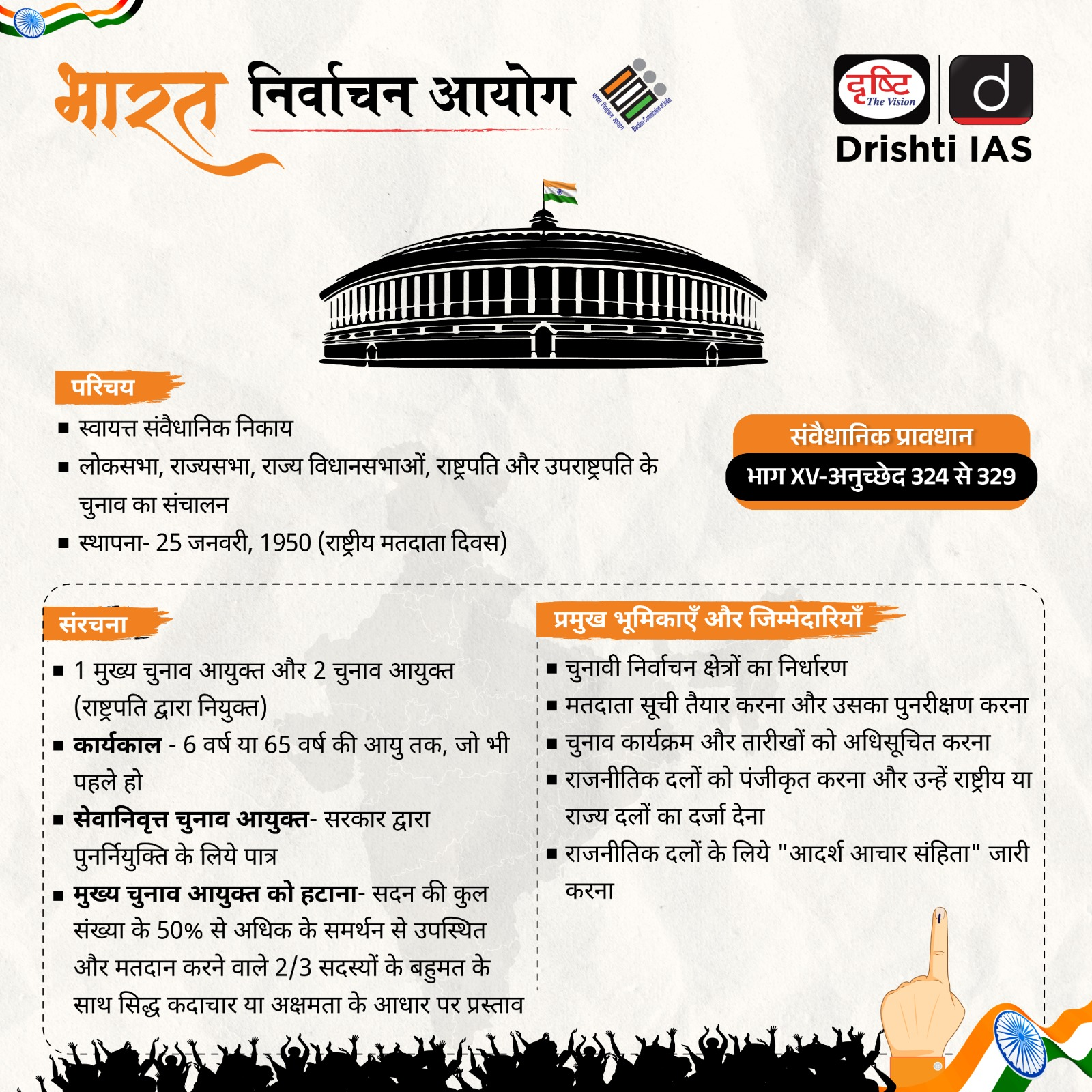

15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्त्व: 25 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले ECI की स्थापना की स्मृति में वर्ष 2011 से यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है।

- इसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना, भागीदारी को प्रेरित करना एवं नवीन मतदाताओं को सम्मानित करना है।

- 2025 की थीम: इस वर्ष की थीम "वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम", चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के महत्त्व पर बल देने के साथ मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में गर्व महसूस करने हेतु प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

- मतदाता आधार: भारत का मतदाता आधार 100 करोड़ के आँकड़े के करीब पहुँच गया है, जिसमें 99.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 21.7 करोड़ युवा मतदाता (18-29 आयु वर्ग) शामिल हैं और बेहतर चुनावी लिंगानुपात (वर्ष 2024 में 948 से वर्ष 2025 में 954 तक) है।

- 15 वें NVD के मुख्य आकर्षण: भारत के राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्यप्रणाली पुरस्कार प्रदान करेंगे।

- सर्वोत्तम निर्वाचन कार्य पद्धति पुरस्कार चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देता है, जिसमें ज़िला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और असाधारण प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिया जाता है।

- ECI कॉफी टेबल बुक "इंडिया वोट्स 2024: ए सागा ऑफ डेमोक्रेसी" और प्रकाशन "बिलीफ इन द बैलट: ह्यूमन स्टोरीज शेपिंग इंडियाज 2024 इलेक्शन्स" राष्ट्रपति को भेंट किया जाएगा।

और पढ़ें: भारत के चुनावी लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण

रैपिड फायर

मॉरीशस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

स्रोत: द हिंदू

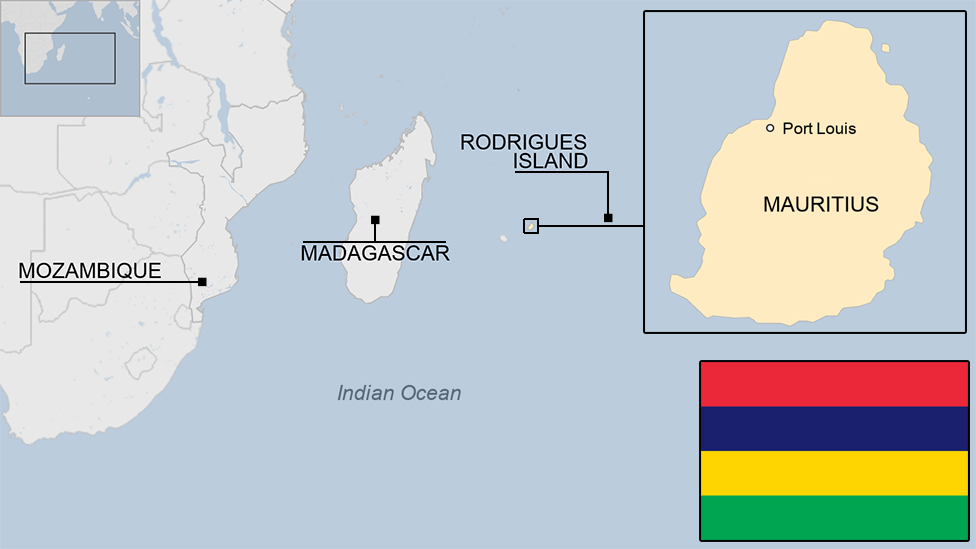

भारतीय नौसेना ने मॉरीशस के 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण: INS सर्वेक्षक द्वारा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण (समुद्र तल और उप-सतही विशेषताओं का मानचित्रण) पूरा कर लिया गया है जिससे मॉरीशस को समुद्री अवसंरचना, संसाधन प्रबंधन तथा तटीय योजना को उन्नत बनाने के लिये आँकड़े उपलब्ध हुए हैं।

- यह आयोजन समुद्री विकास एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत तथा मॉरीशस के बीच स्थायी साझेदारी को रेखांकित करता है।

- भारतीय नौसेना क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (SAGAR) पहल के भाग के रूप में नियमित रूप से देशों को उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में सहायता करती है।

- भारत ने हिंद महासागर में तटीय देशों को दी जाने वाली क्षमता निर्माण सहायता में वृद्धि कर दी है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस (प्रतिवर्ष 21 जून) पर भारतीय नौसेना ने मित्र देशों के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने पर ज़ोर दिया, जिसमें पाँच वर्षों में 89,000 वर्ग किलोमीटर को कवर किया गया और 96 चार्ट तैयार किये गए।

- भारत-मॉरीशस रक्षा सहयोग: इसमें संयुक्त तटीय रडार निगरानी शामिल है और मॉरीशस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH)-Mk III और एक डोर्नियर Do-228 विमान संचालित करता है।

- मॉरीशस के पास भारत के गुरुग्राम स्थित भारतीय नौसेना के हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी है।

- INS सर्वेक्षक: यह कोच्चि स्थित एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज़ है, जो उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित है और इसने श्रीलंका, सेशेल्स और तंज़ानिया में सर्वेक्षण किया है।

और पढ़ें: भारत-मॉरीशस संयुक्त व्यापार समिति

रैपिड फायर

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025

स्रोत: इकोनाॅमिक टाइम्स

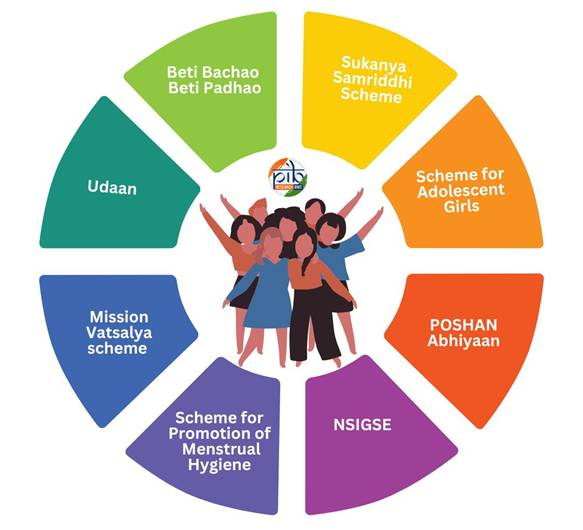

राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तीकरण और क्षमता को बढ़ावा देना है।

- विषय: "उज्ज्वल भविष्य हेतु बालिकाओं को सशक्त बनाना"। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत विकास में बालिकाओं के लिये समान अवसरों पर बल दिया गया है।

- BBBP के 10 वर्ष पूर्ण: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2025 का समारोह 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा।

- बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में BBBP की शुरुआत की गई थी।

- बालिकाओं के विकास हेतु पहल:

- बालिकाओं को सशक्त बनाने के उपाय: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, पोक्सो अधिनियम, 2012, मिशन वात्सल्य आदि।