भारतीय अर्थव्यवस्था

धन प्रेषण प्रवाह में रुझान

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बैंक, धनप्रेषण, विदेशी मुद्रा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, खाड़ी सहयोग परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। मेन्स के लिये:विश्व भर में धन प्रेषण के रुझान, भारत में धन प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक, धन प्रेषण प्रवाह को बढ़ाने के उपाय। |

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड.

चर्चा में क्यों?

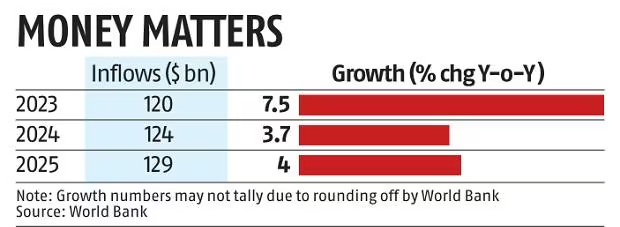

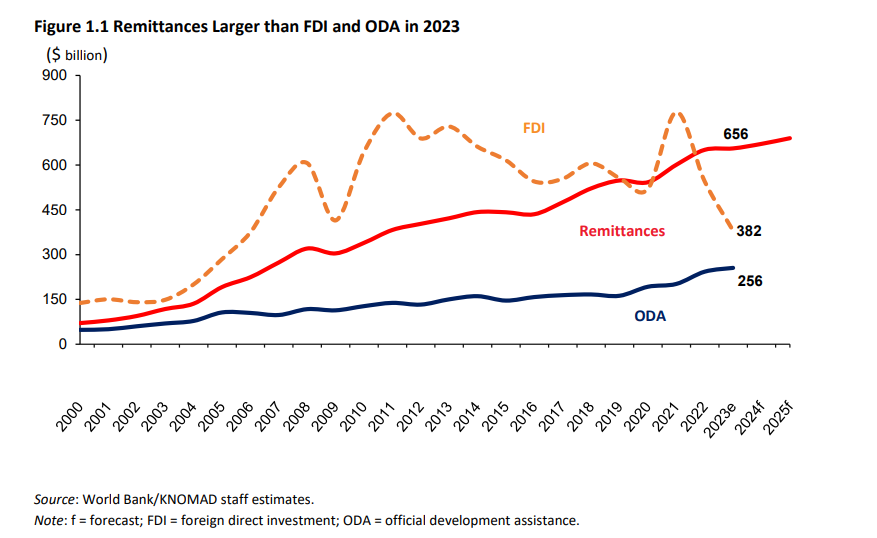

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रेषण की वृद्धि 2023 की तुलना में 2024 में आधी होने की संभावना है।

- इस मंदी का कारण "तेल की कीमतों में गिरावट और उत्पादन में कटौती के बीच खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC) देशों से होने वाले बहिर्गमन में कमी" को माना जा रहा है।

धनप्रेषण क्या है?

- परिचय:

- धनप्रेषण वह धन या वस्तुएँ हैं जो प्रवासी अपने देश में अपने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये भेजते हैं।

- वे कई विकासशील देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया के देशों के लिये आय और विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

- धन प्रेषण से गरीबी कम करने, जीवन स्तर सुधारने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को समर्थन देने तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

- भारत 2023 में 18.7 मिलियन प्रवासियों को बाहर भेजेगा।

- धनप्रेषण वह धन या वस्तुएँ हैं जो प्रवासी अपने देश में अपने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये भेजते हैं।

- धन प्रेषण में वृद्धि:

- भारत को वर्ष 2023 में 7.5% की वृद्धि के साथ 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त होगा।

- वर्ष 2024 में इसके 3.7% की दर से बढ़कर 124 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि 2025 के लिये वृद्धि अनुमान 4% है और वर्ष 2025 तक इसके 129 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

- देशों में धन प्रेषण प्रवाह:

- वर्ष 2023 में भारत प्रेषण प्रवाह सूची में शीर्ष पर होगा, उसके बाद मैक्सिको (66 बिलियन अमरीकी डॉलर), चीन (50 बिलियन अमरीकी डॉलर), फिलीपींस (39 बिलियन अमरीकी डॉलर) और पाकिस्तान (27 बिलियन अमरीकी डॉलर) का स्थान होगा।

- RBI के आँकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत की विदेशी संपत्ति देनदारियों से अधिक बढ़ी।

प्रवासन के रुझान:

- विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर लगभग 302.1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होंगे।

- कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में आर्थिक प्रवासियों की सँख्या लगभग 252 मिलियन है।

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के अनुसार, वर्ष 2023 में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की सँख्या लगभग 50.3 मिलियन होगी।

भारत में धन प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

- भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत:

- भारत में कुल धन प्रेषण प्रवाह का लगभग 36% संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे 3 उच्च आय वाले देशों में निवास करने वाले उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों द्वारा होता है।

- महामारी के बाद की रिकवरी ने इन क्षेत्रों में श्रम बाज़ार को बाधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप वेतन वृद्धि हुई और धन प्रेषण को बढ़ावा मिला।

- भारतीय प्रवासियों से अन्य उच्च आय वाले गंतव्यों, जैसे कि खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) देशों, संयुक्त अरब अमीरात से भारत को धन प्रेषण प्रवाह का 18% भाग प्राप्त हुआ, जबकि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर से 11% भाग प्राप्त हुआ।

- भारत में कुल धन प्रेषण प्रवाह का लगभग 36% संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे 3 उच्च आय वाले देशों में निवास करने वाले उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों द्वारा होता है।

- निरंतर धन प्रेषण प्रवाह के कारण:

- मज़बूत आर्थिक परिस्थितियाँ:

- अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, न्यून मुद्रास्फीति और मज़बूत श्रम बाज़ारों ने कुशल भारतीय पेशेवरों को लाभान्वित किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में धन प्रेषण प्रवाह में वृद्धि हुई है।

- यूरोप में उच्च रोज़गार वृद्धि और मुद्रास्फीति में सामान्य कमी से विश्व भर में धन प्रेषण में वृद्धि हुई है।

- विविध प्रवासी समूह:

- भारत का प्रवासी समूह अब केवल उच्च आय वाले देशों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक महत्त्वपूर्ण भाग खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) में निवासरत है, जो किसी भी क्षेत्र में आर्थिक मंदी के दौरान एक अंतस्थ (Buffer) प्रदान करता है।

- GCC में अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों, जिसमें उच्च ऊर्जा मूल्यों और नियंत्रित खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति शामिल हैं, ने भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से कम-कुशल क्षेत्रों में रोज़गार और आय को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सीमा पार लेनदेन के लिये भारतीय रुपए (INR) और UAE दिरहम (AED) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS) स्थापित करने हेतु वर्ष 2023 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे प्रेषण प्रवाह को और बढ़ावा मिलेगा।

- बेहतर धन प्रेषण शृंखला:

- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहलों ने वास्तविक समय में फंड ट्रांसफर को सक्षम किया है, जिससे धन को शीघ्र भेजा और प्राप्त किया जा सकता है।

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने NRI के लिये सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, भूटान, मॉरीशस, फ्राँस, नेपाल सहित कई देशों में UPI का उपयोग करने की अनुमति दी है।

- मज़बूत आर्थिक परिस्थितियाँ:

भारत में धन प्रेषण प्रवाह को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना: विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, केवल 80% भारतीयों के पास बैंक खाते हैं। हालाँकि औपचारिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं, एटीएम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से फंड ट्रांसफर में सुविधा प्रदान कर सकता है।

- धन प्रेषण लागत में कमी: विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, भारत में धन प्रेषण लागत अधिक (5-6%) है।

- धन प्रेषण सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने और डिजिटल शृंखलाओं को बढ़ावा देने से लेनदेन की लागत में कमी हो सकती है, जिससे औपचारिक शृंखलाओं में सरकारी प्रोत्साहन के अपनाने को बढ़ावा मिल सकता है।

- धन प्रेषण अवसंरचना को बढ़ाना: भुगतान प्रणालियों को उन्नत करना और ब्लॉकचेन जैसी नवीन तकनीकों का लाभ उठाना, धन प्रेषण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जैसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (NEFT) इस लक्ष्य की दिशा में एक उन्नत कदम है।

- लक्षित प्रवासी जुड़ाव (Targeted Diaspora Engagement): प्रवासी भारतीय दिवस और भारत को जानो कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों के साथ सरकार की बढ़ती भागीदारी, संबंधों को मज़बूत कर सकती है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आँकड़ों के अनुसार आकर्षक निवेश विकल्प और कर छूट की पेशकश उच्चतर धन प्रेषण प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकती है।

- आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना:

- मजबूत समष्टि आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन, व्यापार को आसान बनाना तथा भ्रष्टाचार से निपटना प्रवासी समुदाय के विश्वास के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिससे धन प्रेषण प्रवाह के लिये अधिक आकर्षक वातावरण का निर्माण हो सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में धन प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ाने के लिये कार्यान्वित किये जा सकने वाले नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाता का निर्माण करता है? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) 1, 2 और 3 उत्तर: (b) प्रश्न. डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन 'एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)' को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? (2017) (a) ऑनलाइन भुगतान के लिये मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिये। (2020) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

INSTC से भारत में रूसी माल

प्रिलिम्स के लिये:मध्य एशिया, बाल्टिक, चाबहार बंदरगाह, JCPOA, INSTC मेन्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे की संभावनाएँ, महत्त्व, और चुनौतियाँ |

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor- INSTC) से कोयले से भरी दो ट्रेनें भारत भेजी हैं।

- यह परेषण (Consignment) रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह होते हुए मुंबई बंदरगाह तक 7,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) क्या है?

- परिचय:

- INSTC 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टीमोड ट्रांज़िट रूट है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर से और फिर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते उत्तरी यूरोप से जोड़ता है।

- यह भारत, ईरान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल के परिवहन के उद्देश्य से जहाज़, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ता है।

- उत्पत्ति:

- इसे 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2000 में यूरो-एशियाई परिवहन सम्मेलन में ईरान, रूस और भारत द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत शुरू किया गया था।

- अनुसमर्थन:

- वर्तमान में INSTC की सदस्यता में 10 और देश (कुल 13) शामिल हो गए हैं जिनमें अज़रबैजान, आर्मेनिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान शामिल हैं।

- मार्ग और मोड:

- सेंट्रल कॉरिडोर: यह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू होता है और होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर बंदर अब्बास बंदरगाह (ईरान) को जोड़ता है। इसके पश्चात् यह नौशहर, अमीराबाद और बंदर-ए-अंज़ाली से होता हुआ ईरानी क्षेत्र से गुज़रता है और कैस्पियन सागर से होते हुए रूस में ओल्या और अस्त्राखान बंदरगाह तक विस्तारित होता है।

- पश्चिमी कॉरिडोर: यह अस्तारा (अज़रबैजान) और अस्तारा (ईरान) के सीमा-पार नोडल बिंदुओं से अज़रबैजान के रेलवे नेटवर्क को ईरान से जोड़ता है और आगे समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जुड़ता है।

- पूर्वी कॉरिडोर: यह कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है।

भारत के लिये INSTC का क्या महत्त्व है?

- व्यापार मार्गों का विविधीकरण:

- INSTC भारत को होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर (स्वेज नहर मार्ग) जैसे अवरोध बिंदुओं को पार करने की अनुमति देता है, जिससे उसका व्यापार अधिक सुरक्षित हो जाता है।

- इजराइल-हमास संघर्ष और दक्षिणी लाल सागर में जहाजों पर हूती हमलों ने वैकल्पिक व्यापार मार्गों के महत्व को उजागर किया है।

- इसके जरिये भारत पाकिस्तान और अस्थिर अफगानिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशिया तक पहुँच सकता है।

- मध्य एशिया के साथ बेहतर संपर्क:

- यह भारत को रूस, काकेशस और पूर्वी यूरोप के बाजारों से जोड़ता है तथा “कनेक्ट सेंट्रल एशिया” जैसी पहलों के माध्यम से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ व्यापार, ऊर्जा सहयोग, रक्षा, आतंकवाद-रोधी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाता है।

- स्वेज नहर मार्ग की तुलना में INSTC से पारगमन समय में 20 दिन की कमी आती है तथा माल ढुलाई लागत में 30% की कमी आती है।

- ऊर्जा सुरक्षा:

- INSTC रूस और मध्य एशिया में ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुँच को सुगम बनाता है तथा मध्य पूर्व पर निर्भरता को कम कर सकता है।

- रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से धातुकर्म कोयले का आयात तीन गुना बढ़ गया है, तथा ऑस्ट्रेलिया से आयात में गिरावट के बीच इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

- ईरान और अफगानिस्तान के साथ संबंधों को मज़बूत करना:

- भारत ने ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार बंदरगाह में निवेश किया है और INSTC के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसका उद्देश्य मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

- चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिये आवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र में सीधे समुद्री पहुँच और व्यापार के अवसर प्रदान करता है।

INSTC के पूर्ण उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- सीमित अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण: चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative- BRI) के विपरीत, जिसके समर्पित वित्तपोषण संस्थान हैं, INSTC को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे प्रमुख संस्थानों से पर्याप्त वित्तीय वित्तपोषण नहीं मिलता है।

- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध: वर्ष 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) से अमेरिका के हटने के बाद ईरान पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप कई वैश्विक कंपनियाँ ईरान में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से हट गईं।

- मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताएँ: मध्य एशिया में इस्लामिक स्टेट (Islamic State- IS) जैसे आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति इस गलियारे पर एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा खतरा पैदा करती है, जो निवेश और मार्ग के सुचारू संचालन को बाधित कर सकती है।

- विभेदक टैरिफ और सीमा शुल्क: सदस्य देशों में सीमा शुल्क विनियमों और टैरिफ संरचनाओं में असमानताएँ माल की आवाजाही के लिये जटिलताएँ और देरी पैदा करती हैं।

- असमान बुनियादी ढाँचा विकास: इस गलियारे में परिवहन के विभिन्न साधनों (जहाज, रेल, सड़क) का उपयोग किया जाता है। सदस्य देशों में असमान बुनियादी ढाँचे का विकास, विशेष रूप से ईरान में अविकसित रेल नेटवर्क, अड़चनें पैदा करता है और माल की निर्बाध आवाजाही में बाधा डालता है।

- गलियारे और इसके व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिये संयुक्त कार्य योजना का अभाव है।

आगे की राह

- सक्रिय दृष्टिकोण: INSTC की सफलता के लिए विशेष रूप से संस्थापक सदस्यों भारत और रूस द्वारा सक्रिय दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।

- इसमें संयुक्त विपणन प्रयास, बुनियादी ढाँचे के विकास की पहल और राजनीतिक बाधाओं को दूर करने के लिये कूटनीतिक प्रयास शामिल हो सकते हैं।

- वित्तपोषण अंतराल: बुनियादी ढाँचे के विकास और गलियारे के रखरखाव के लिये पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

- क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से जोखिमों को कम करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- सीमा शुल्क और शुल्कों को सुव्यवस्थित करना: सामंजस्यपूर्ण सीमा शुल्क व्यवस्था लागू करने और पारस्परिक मान्यता समझौतों को लागू करने से प्रक्रियाएँ सरल हो जाएँगी और माल की आवाजाही में तेजी आएगी।

निष्कर्ष:

- INSTC कॉरिडोर में भारत, रूस, ईरान और बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई देशों के बीच एक मजबूत व्यापार संबंध बनाने की क्षमता है। यह अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है, शामिल देशों के बीच संबंधों को बेहतर बना सकता है और मध्य एशिया में चीन के प्रभाव का मुकाबला कर सकता है। हालाँकि, नौकरशाही और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी चुनौतियाँ हैं जिन्हें INSTC की सफलता के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व क्या है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है? (2017) (a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। उत्तर: C मेन्स:प्रश्न. इस समय जारी अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिये? (2018) प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में रूफटॉप सोलर

प्रिलिम्स के लिये:भारत का रूफटॉप सोलर (RTS), भारत का ऊर्जा क्षेत्र, फोटोवोल्टिक पैनल, ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), जीवाश्म ईंधन एवं ऊर्जा आयात, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य। मेन्स के लिये:भारत के ऊर्जा क्षेत्र में रूफटॉप सौर ऊर्जा का महत्त्व। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

मार्च 2024 तक भारत की कुल स्थापित रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमता 11.87 गीगावाट (GW) थी, जिसमें वर्ष 2023-2024 के दौरान स्थापित क्षमता में 2.99 GW की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में RTS की पर्याप्त परिवर्तनकारी क्षमता का परिचायक है।

रूफटॉप सोलर कार्यक्रम:

- परिचय:

- सरकार ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष 2014 में रूफटॉप सोलर कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

- इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 गीगावॉट की स्थापित क्षमता (वर्ष 2030 तक के 100 गीगावॉट में से) प्राप्त करना था, लेकिन वर्ष 2022 तक यह लक्ष्य पूरा न होने के कारण इसकी समय-सीमा को बढ़ाकर वर्ष 2026 तक कर दिया गया।

- रूफटॉप सोलर पैनल का आशय किसी इमारत की छत पर लगाए गए फोटोवोल्टिक पैनल से है जो विद्युत आपूर्ति की मुख्य इकाई से जुड़े होते हैं।

- उद्देश्य:

- आवासीय भवनों में ग्रिड से जुड़ी सोलर रूफटॉप प्रणाली को बढ़ावा देना।

- ऐतिहासिक संदर्भ:

- यह कार्यक्रम वर्ष 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था।

- रूफटॉप सोलर के तहत प्रमुख पहल:

- SUPRABHA (सस्टेनेबल पार्टनरशिप फॉर RTS ऐक्सेलरेशन इन भारत)।

- SRISTI (सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लिमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांस्फिग्यूरेशन ऑफ इंडिया)।

- कार्यान्वयन एवं राज्यवार प्रदर्शन:

- केंद्रीय स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित होने के साथ राज्य नोडल एजेंसियों एवं विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से इसका निष्पादन होता है।

- शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान।

- मध्यम प्रदर्शनकर्त्ता राज्य: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक।

- अंडर-परफॉर्मर: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड।

- केंद्रीय स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित होने के साथ राज्य नोडल एजेंसियों एवं विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से इसका निष्पादन होता है।

रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का महत्त्व:

- ऊर्जा उत्पादन का विकेंद्रीकरण : इससे केंद्रीकृत विद्युत ग्रिड पर निर्भरता कम होने एवं लक्षित भवनों में सौर पैनल लगाने से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

- आर्थिक लाभ: इससे उपभोक्ताओं की विद्युत ऊर्जा खपत में कमी आने के साथ सौर उद्योग में रोज़गार का सृजन होता है जिससे महँगे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की आवश्यकता कम होती है।

- ऊर्जा स्वतंत्रता: यह उपभोक्ताओं को उत्पादक तथा उपभोक्ता बनाकर जीवाश्म ईंधन एवं ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करता है।

- ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ऊर्जा विविधीकरण: इससे मुख्य ग्रिड से दूरदराज़ के क्षेत्रों को विद्युत की सुविधा मिलती है, जिससे वंचित समुदायों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होने के साथ अधिक विविध ऊर्जा स्रोत मिलता है।

- सतत् विकास: यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG 7) के साथ संरेखित होने के साथ अक्षय ऊर्जा एवं जलवायु कार्रवाई हेतु भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

भारत की मौजूदा सौर क्षमता की क्या स्थिति है?

- भारत की रूफटॉप सौर क्षमता:

- मार्च 2024 तक भारत में संस्थापित रूफटॉप सोलर पैनल की कुल क्षमता लगभग 11.87 गीगावाट है, जिसमें गुजरात पहले स्थान पर है और उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है।

- भारत की कुल RTS क्षमता लगभग 796 गीगावाट है।

- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water- CEEW) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कुल रूफटॉप सोलर पैनल की मात्र 20% संस्थापनाएँ आवासीय क्षेत्र में की गई हैं तथा अधिकांश रूफटॉप सोलर पैनल वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार भारत के 25 करोड़ घर छतों पर कुल 637 गीगावॉट की क्षमता की सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं जो संभावित रूप से देश के आवासीय विद्युत ऊर्जा की मांग के एक तिहाई भाग की आपूर्ति कर सकती है।

- मार्च 2024 तक भारत में संस्थापित रूफटॉप सोलर पैनल की कुल क्षमता लगभग 11.87 गीगावाट है, जिसमें गुजरात पहले स्थान पर है और उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है।

- कुल संस्थापित क्षमता:

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में छतों पर स्थापित सोलर पैनल की क्षमता लगभग 73.31 गीगावॉट तक पहुँच गई है। कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावॉट के साथ शीर्ष पर है। गुजरात 10.5 गीगावॉट के साथ दूसरे स्थान पर है।

नोट

- भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव मोढेरा गुजरात में स्थित है और यहाँ 1 किलोवाट की 1,300 RTS सोलर पैनल हैं।

प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली ऊर्जा योजना क्या है?

- परिचय:

- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में RTS सिस्टम उपलब्ध कराना है।

- इस पहल के तहत आने वाले घरों को प्रत्येक माह 300 यूनिट बिजली निशुल्क मिल सकती है।

- यह योजना 3 किलोवाट क्षमता तक की प्रणाली वाले आवासीय उपभोक्ताओं को लक्षित करती है, जो भारत के अधिकांश घरों को कवर करती है।

- पंजीकरण और स्थापना:

- स्थापना के लिये, इच्छुक निवासियों को राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और उपलब्ध सूची में से एक विक्रेता का चयन करना होगा।

- पात्रता के लिये वैध विद्युत कनेक्शन और सौर पैनलों के लिये किसी पूर्व सब्सिडी का प्राप्त न होना आवश्यक है।

- वित्तीय व्यवस्था:

- इस योजना को 75,021 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन से वित्तपोषित किया गया है, जिसे मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में वितरित किया जाता है।

- इसमें नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल में भुगतान सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं, यह अभिनव परियोजनाओं का समर्थन करता है।

- प्रमुख लाभ:

- इसमें मुफ्त बिज़ली, कम बिज़ली बिल, तीन से सात वर्ष तक की भुगतान अवधि, सरकार के लिये कम लागत, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन में कमी शामिल है।

सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिये सरकार की अन्य पहल क्या हैं?

- नवीकरणीय ऊर्जा में FDI: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति।

- एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA)

- हरित ऊर्जा कॉरिडोर (GEC)

- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

- राष्ट्रीय सौर मिशन

- सौर पार्क योजना

- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)

RTS से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ और आगे की राह क्या हैं?

|

चुनौतियाँ |

आगे की राह |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना से जुड़ी प्राथमिक चुनौतियाँ क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या किया जाना चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. वहनीय (अफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य हैं। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018) |