विविध

पेरिस ओलंपिक- 2024 में भारत

प्रिलिम्स के लिये:पेरिस ओलंपिक 2024, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार मेन्स के लिये:खेल प्रशासन और मुद्दे, खेल एवं मामले, भारतीय ओलंपिक खेलों में चुनौतियाँ तथा मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है और भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा, जबकि टोक्यो 2020 में यह 48वें स्थान पर था। एक रजत और पाँच कांस्य सहित छह पदक जीतने के बावजूद, देश को कई बार करीबी हार और निराशाजनक परिणामों का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीय खेलों के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई हैं।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?

|

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता |

||

|

भारतीय एथलीट |

पदक |

स्पर्द्धा |

|

मनु भाकर |

कांस्य |

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्द्धा |

|

मनु भाकर और सरबजोत सिंह |

कांस्य |

10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्द्धा |

|

स्वप्निल कुसाले |

कांस्य |

पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन |

|

भारतीय हॉकी टीम |

कांस्य |

पुरुष हॉकी |

|

नीरज चोपड़ा |

रजत |

पुरुषों की भाला फेंक |

|

अमन सेहरावत |

कांस्य |

कुश्ती, पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्द्धा |

नोट: नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता। यह उनका दूसरा ओलंपिक पदक था, जिससे वे भारत के पाँचवें दो बार ओलंपिक पदक विजेता बन गए।

- मनु भाकर ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वह व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्द्धाओं में पदक जीतकर एक ही खेल में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट भी बनीं।

- भारत ने निशानेबाजी में तीन पदक जीते, जिसमें स्वप्निल कुसाले द्वारा हासिल किया गया 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में पहला ओलंपिक पदक भी शामिल है। यह ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का सर्वोच्च पदक था।

- भारतीय एथलीटों ने तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस और टेनिस जैसे 16 खेलों में 69 पदकों के लिए प्रतिस्पर्द्धा की।

- लक्ष्य सेन ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय बने और चौथे स्थान पर रहे।

- पहलवान विनेश फोगट महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुँचने के बाद, 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गईं।

- आज तक भारत ने कुल 41 ओलंपिक पदक जीते हैं। उल्लेखनीय उपलब्धियों में नॉर्मन प्रिचर्ड के रजत पदक (1900 पेरिस), केडी जाधव का कांस्य (1952 हेलसिंकी), कर्णम मल्लेश्वरी का कांस्य (2000 सिडनी), अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण (2008 बीजिंग) और नीरज चोपड़ा का स्वर्ण (2020 टोक्यो) शामिल हैं।

- पुरुष हॉकी टीम ने आठ स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं, जबकि भारत ने कुश्ती में आठ पदक प्राप्त किये हैं। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन टोक्यो 2020 में रहा, जिसमें इसे एक स्वर्ण सहित सात पदक प्राप्त हुए है। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में रहा था, जब इसने छह पदक (दो रजत और चार कांस्य) जीते थे।

भारत के लिये ओलंपिक पदक जीतने में इतना संघर्ष क्यों है?

- प्रतिभा की पहचान: भारत में, प्रतिभा की पहचान अक्सर तदर्थ आधार पर होती है, जिसकी पहुँच और प्रभावशीलता सीमित होती है।

- युवा एथलीटों की खोज और पहचान करने में प्रणालीगत समस्याएँ हैं, खासकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में।

- बुनियादी ढाँचा और संसाधन: भारत के कई क्षेत्रों में एथलीटों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी है।

- प्रशिक्षण सुविधाओं, कोचिंग विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता तक सीमित पहुँच संभावित प्रतिभाओं के विकास में बाधा बन सकती है।

- कई एथलीट सरकार से अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिये, भारत के शीर्ष शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवन को अपने प्रशिक्षण और भागीदारी के लिये क्राउडफंडिंग का सहारा लेना पड़ा।

- भारत में अरबपतियों और निजी संपत्ति की बढ़ती संख्या के बावजूद, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में प्रायोजन एवं निवेश में अभी भी एक महत्त्वपूर्ण अंतर है।

- क्रिकेट का प्रभुत्व: भारत में क्रिकेट की अत्यधिक लोकप्रियता ने खेल परिदृश्य में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, जिसमें 87% खेल पूंजी क्रिकेट को आवंटित की गई है और अन्य सभी खेलों के लिये केवल 13%। इस असंगत आवंटन ने ओलंपिक खेलों के विकास में बाधा उत्पन्न की है।

- क्रिकेट के अलावा एक मज़बूत खेल संस्कृति और मीडिया प्रचार की कमी एक बाधा रही है। ओलंपिक खेलों को पर्याप्त रूप से समर्थन देने और भारत में अधिक समावेशी और प्रतिस्पर्धी

- खेल संस्कृति बनाने के लिये खेल निवेश और प्रचार हेतु अधिक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

- अपर्याप्त खेल नीतियाँ: भारत की खेल नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से खंडित और कम वित्तपोषित रही हैं।

- खेल के बुनियादी ढाँचे में सुधार और एथलीटों का समर्थन करने हेतु टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसे प्रयास किये गए हैं। हालाँकि, ये पहल अपेक्षाकृत हाल ही की हैं और अभी तक महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं दे पाई हैं।

- दीर्घकालिक विकास: भारत के खेल कार्यक्रम अक्सर एथलीट के दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने हेतु कई वर्षों तक निरंतर निवेश और योजना की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण: सफल ओलंपिक देशों के पास दीर्घकालिक विकास योजनाएँ हैं जिनमें युवा प्रतिभाओं की खोज करना, उन्हें शुरुआती प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके कॅरियर के दौरान उनका समर्थन करना शामिल है।

- खेल प्रशासन में भ्रष्टाचार और राजनीति: भारत में खेल प्रशासन पर अक्सर राजनेताओं और नौकरशाहों का दबदबा होता है, जिससे खेल प्रशासन का राजनीतिकरण होता है।

- भ्रष्टाचार और नौकरशाही बाधाएँ अक्सर एथलीटों के विकास में बाधा डालती हैं, जिसमें खिलाड़ियों के हित अक्सर पीछे छूट जाते हैं।

- भारतीय खेल संगठन, विशेष रूप से शासी निकाय, पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्र की चुनौतियों के अनुकूल नहीं बन पाए हैं, वे कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने के बजाय स्वयंसेवकों पर निर्भर हैं।

- कुश्ती महासंघ के भीतर हाल के विवाद भारतीय खेल प्रशासन को परेशान करने वाले व्यापक मुद्दों का संकेत हैं।

- खेल संस्कृति का अभाव: भारत में खेलों की तुलना में शिक्षा को सामाजिक प्राथमिकता दी जाती है। परिवार प्रायः चिकित्सा या लेखा जैसे क्षेत्रों में कॅरियर को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे खेल को वित्तीय सुरक्षा हेतु कम व्यवहार्य मानते हैं।

- जाति और क्षेत्रीय पहचान से मज़बूत संबंधों के साथ भारत का जटिल सामाजिक स्तरीकरण एकीकृत खेल संस्कृति के विकास में बाधा डालता है। कई समुदाय पारंपरिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिजात वर्ग के स्तर पर खेलों को आगे बढ़ाने को हतोत्साहित करते हैं।

भारत अपने ओलंपिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है?

- ज़मीनी स्तर पर विकास: ज़मीनी स्तर पर खेलों के विकास पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये। विभिन्न खेल-विधाओं में कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना एक मज़बूत आधार बनाने में सहायता कर सकता है।

- बुनियादी अवसंरचना में निवेश: विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण और एथलीटों को सर्वोत्तम कोचिंग व सहायता प्रणाली तक पहुँच प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें मनोवैज्ञानिक सहायता, पोषण और चोट प्रबंधन शामिल हैं।

- जमैका और ग्रेनेडा जैसे छोटे देश, जिनकी आबादी बहुत कम है, ओलंपिक में नियमित रूप से भारत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। स्प्रिंटिंग जैसे विशिष्ट खेलों में उनका केंद्रित निवेश लक्षित विकास के महत्त्व को दर्शाता है।

- एथलीटों को सशक्त बनाना: एथलीट खेलों में प्राथमिक हितधारक हैं तथा निर्णय लेने में उनकी भागीदारी खेल संगठनों में बहुत जरूरी जवाबदेही और पारदर्शिता ला सकती है।

- महाविद्यालय खेल तंत्र: भारत एक महाविद्यालय/कॉलेजिएट खेल तंत्र विकसित कर सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन (NCAA) को प्रतिबिंबित करता है।

- NCAA ने न केवल अमेरिका के लिये बल्कि पूरे विश्व के देशों के लिये बड़ी संख्या में ओलंपिक चैंपियन तैयार किये हैं। अगर NCAA कोई देश होता तो वह पेरिस ओलंपिक 2024 में 60 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर होता।

- छोटे और बड़े देशों के कई एथलीट अपनी ओलंपिक सफलता का श्रेय NCAA में प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा को देते हैं, जिससे अमेरिकी कॉलेज खेल प्रणाली वैश्विक खेलों में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई है।

- भारत के महाविद्यालय खेल तंत्र को छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहायता प्रदान करके शैक्षणिक एवं एथलेटिक्स के बीच संतुलन बनाना चाहिये, ताकि प्रतिभाशाली एथलीटों को आकर्षित किया जा सके, अन्यथा वे खेल से बाहर हो सकते हैं।

- विभिन्न खेलों में नियमित अंतर-महाविद्यालय और अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने से युवा एथलीटों को उच्च दबाव वाली स्थितियों का अधिक अनुभव प्राप्त होगा, जिससे वे ओलंपिक जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये तैयार हो सकेंगे।

- सांस्कृतिक बदलाव: खेलों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है। परिवारों को बच्चों को खेल में कॅरियर बनाने में सहायता करने के लिये प्रोत्साहित करना और शिक्षा प्रणाली में खेलों को शामिल करना मददगार हो सकता है।

- चीन, जो भारत के साथ कुछ सामाजिक-आर्थिक समानताएँ साझा करता है, ने कम उम्र से ही प्रतिभाओं की व्यवस्थित पहचान करके और उन्हें बढ़ावा देकर उत्कृष्टता हासिल की है।

- खेलों में सरकार के उद्देश्यपूर्ण और निरंतर निवेश के परिणामस्वरूप ओलंपिक में पदक प्राप्त हुए हैं।

- सरकारी सहायता में वृद्धि: सरकार को ओलंपिक खेलों के लिये अधिक सुसंगत और पर्याप्त निधि प्रदान करनी चाहिये। इसमें एथलीटों को प्रत्यक्ष सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में निवेश शामिल है।

- विकास पर ध्यान केंद्रित करना: भारत को लॉस एंजिल्स ओलंपिक- 2028 के लिये अपने एथलीटों की संख्या को 117 से बढ़ाकर तीन गुना करने का लक्ष्य रखना चाहिये ताकि अमेरिका और जापान, जिनके पास क्रमशः 600 और 400 से अधिक एथलीट हैं, के साथ बेहतर प्रतिस्पर्द्धा की जा सके।

- इस वृद्धि से स्वाभाविक रूप से अधिक पदक मिलेंगे। भारत को केवल वर्ष 2036 में होने वाले खेलों की मेज़बानी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, लॉस एंजिल्स (ग्रीष्मकालीन) ओलंपिक- 2028 और उसके बाद के पदकों की संख्या में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये ताकि भारत को ओलंपिक खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके। पेरिस ओलंपिक गंभीर अंतर्निरीक्षण/अंतर्दर्शन और अधिगम का एक अवसर है।

भारत में खेल विकास से संबंधित पहल क्या हैं?

- खेलो इंडिया

- राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF)

- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI): इसकी स्थापना वर्ष 1984 में खेलों को बढ़ावा देने के लिये सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।

- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार: राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार।

- ये पुरस्कार भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान हैं, जो भारतीय एथलीट के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाते हैं और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।

- दिव्यांग जनों के लिये खेल और खेल योजना: वर्ष 2009-10 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम दिव्यांग एथलीटों को विशेष प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है, खेलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है तथा उनके कौशल को बढ़ाता है।

- फिट इंडिया मूवमेंट

- राजीव गांधी खेल अभियान: वर्ष 2014 में शुरू किये गए इस संघीय वित्त पोषित कार्यक्रम का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर खेल परिसरों का निर्माण करना है, जो इनडोर व आउटडोर दोनों खेलों के लिये अवसंरचना प्रदान करते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण कीजिये। भविष्य के ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ और सुधार लागू किये जा सकते हैं?" |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. वर्ष 2000 में स्थापित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

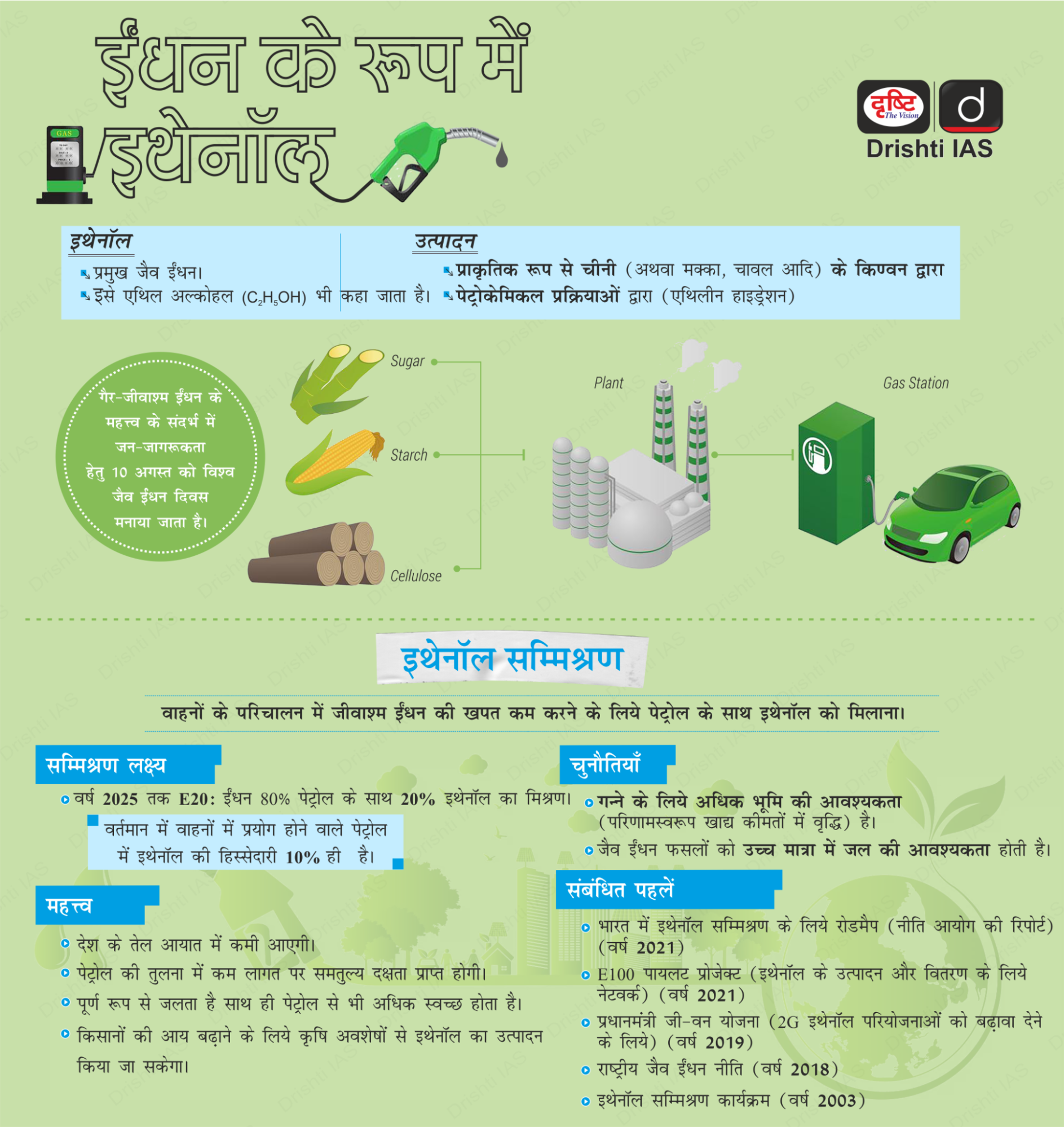

विश्व जैव ईंधन दिवस 2024

प्रिलिम्स के लिये:जैव ईंधन, जैव ईंधन के प्रकार, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP), जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, विभेदक इथेनॉल मूल्य निर्धारण। मेन्स के लिये:इथेनॉल, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम: महत्त्व, चुनौतियाँ, सरकारी नीतियाँ और आगे की राह। |

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, 10 अगस्त 2024 को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य स्थायी ऊर्जा विकल्पों के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन उद्योग का समर्थन करने वाली सरकारी पहलों को उजागर करना है।

- यह दिन 9 अगस्त 1893 को जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल द्वारा मूंगफली के तेल पर इंजन के सफल संचालन की याद में भी मनाया जाता है।

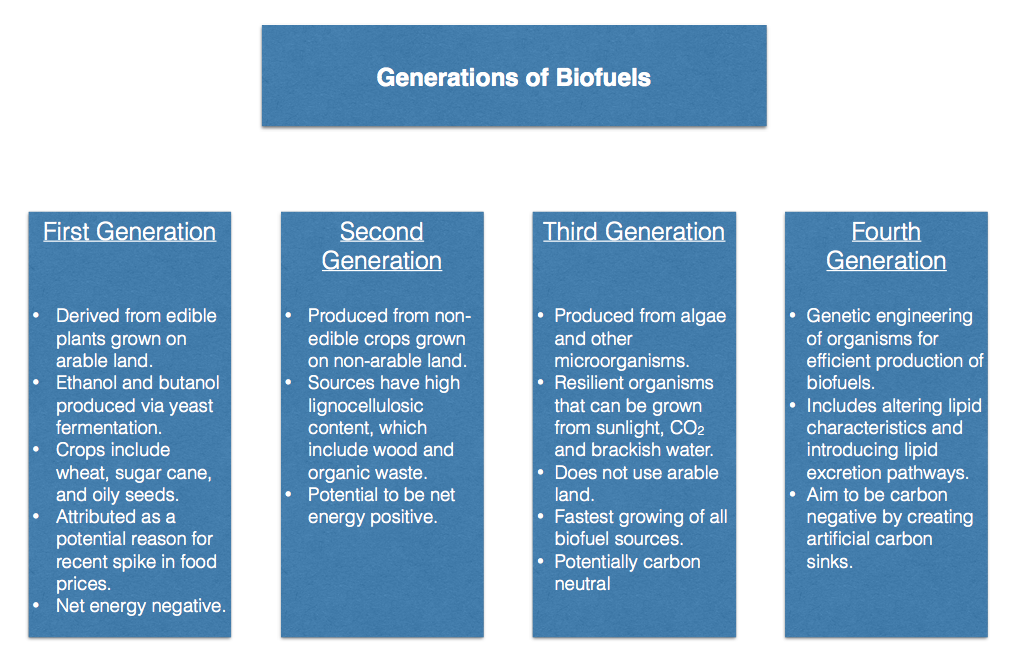

जैव ईंधन क्या हैं?

- परिचय:

- जैव ईंधन पौधों या पशु के अपशिष्टों के बायोमास से प्राप्त ईंधन है।

- इसे आमतौर पर मकई, गन्ना और गाय के गोबर जैसे पशु अपशिष्टों से बनाया जाता है।

- ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं।

- सबसे आम जैव ईंधन:

- इथेनॉल: यह मकई और गन्ने जैसे फसल अवशेषों के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। किण्वन के बाद, इथेनॉल को पेट्रोलियम के साथ मिलाया जाता है, जिससे यह पतला हो जाता है और उत्सर्जन कम हो जाता है।

- सबसे आम मिश्रण इथेनॉल-10 है, जिसमें 10% इथेनॉल होता है।

- ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला इथेनॉल 99.9% शुद्ध एल्कोहल है, जबकि 96% अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल का उपयोग पीने योग्य शराब में किया जाता है और 94% रेक्टिफाइड स्पिरिट पेंट, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों में पाया जाता है।

- बायोडीजल: यह एक नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल ईंधन है जो प्रयोग किये गए खाना पकाने के तेल, रीसाइकिल किये गए रेस्तरां के ग्रीस, पीले ग्रीस या पशु वसा से बनाया जाता है।

- इसके उत्पादन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल या वसा को एल्कोहल के साथ जलाया जाता है।

- इथेनॉल: यह मकई और गन्ने जैसे फसल अवशेषों के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। किण्वन के बाद, इथेनॉल को पेट्रोलियम के साथ मिलाया जाता है, जिससे यह पतला हो जाता है और उत्सर्जन कम हो जाता है।

- महत्त्व:

- पर्यावरणीय लाभ:जैव ईंधन पर्यावरणीय स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कुछ नकारात्मक प्रभावों जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और संसाधनों की कमी को कम करने में मदद करते हैं तथा बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन समाधान भी प्रदान करते हैं।

- ऊर्जा सुरक्षा: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है, जो अपने तेल का 85% से अधिक हिस्सा आयात करता है। बढ़ती ऊर्जा मांग और आयात पर अत्यधिक निर्भरता के साथ, जैव ईंधन ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

- आर्थिक लाभ: जैव ईंधन भारत के तेल आयात और आयात बिल में कटौती कर सकता है, साथ ही कृषि आय को बढ़ा सकता है और मक्का व गन्ना जैसी फसलों के अधिशेष उत्पादन की समस्या का समाधान भी हो सकता है।

- प्रचुर उपलब्धता: जैव ईंधन का उत्पादन विभिन्न स्रोतों से किया जा सकता है, जिनमें फसलें, अपशिष्ट और शैवाल शामिल हैं।

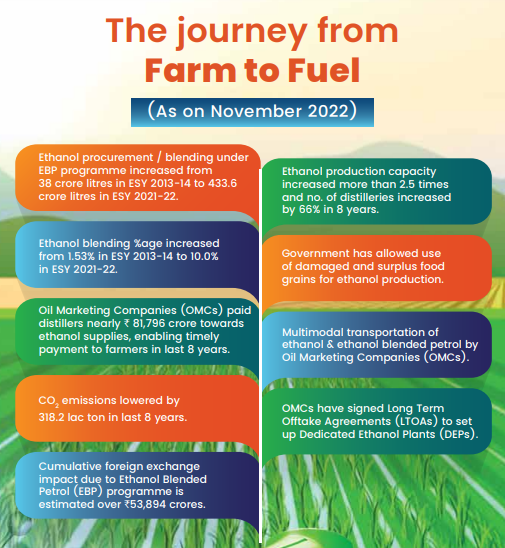

जैव ईंधन पर सरकार की पहल और नीतियाँ क्या हैं?

- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018: इसका उद्देश्य जैव इथेनॉल, जैव डीजल और जैव-CNG के साथ ईंधन मिश्रण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता को कम करना है।

- प्रमुख तत्त्वों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल (वन और कृषि अवशेषों से प्राप्त) का उत्पादन, “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम के तहत स्थानीय ईंधन योजक उत्पादन में वृद्धि और फीडस्टॉक में अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

- मई 2022 में, नीति में संशोधन करके वर्ष 2030 से वर्ष 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रित लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया।

- इथेनॉल पर GST में कमी:

- इथेनॉल मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत मिश्रण के लिये प्रयुक्त इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है।

- प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019:

- इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके पेट्रोकेमिकल मार्गों सहित सेल्यूलोसिक और लिग्नोसेल्यूलोसिक स्रोतों से दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है।

- लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास (या LC बायोमास) प्लांट बायोमास को संदर्भित करता है जो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन से बना होता है। उदाहरण के लिये पुआल, खोई (गन्ने को पेरकर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ), वन अवशेष और वनस्पति घास जैसी उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा फसलें।

- सरकार ने योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक करने की मंजूरी दे दी है।

- गोबर (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources- GOBAR) धन योजना 2018:

- यह खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को उपयोगी खाद, बायोगैस और बायो-CNG में परिवर्तित करने एवं प्रबंधित करने पर केंद्रित है, ताकि गाँवों को साफ रखा जा सके तथा ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हो सके।

- इसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत लॉन्च किया गया था।

- प्रयुक्त कुकिंग ऑइल का पुनरुपयोग (Repurpose Used Cooking Oil- RUCO):

- इसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लॉन्च किया गया था तथा इसका लक्ष्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो प्रयुक्त कुकिंग ऑइल के संग्रहण और बायोडीजल में इनके रूपांतरण को सक्षम करेगा।

- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA): यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और सतत् जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक बहु-हितधारक गठबंधन है।

- इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2023 में भारत द्वारा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान USA, ब्राज़ील, इटली, अर्जेंटीना, सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरीशस और UAE के नेताओं द्वारा लॉन्च किया गया था।

- इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाना और राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

नोट:

- सर्वप्रथम 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2022 में हरियाणा के पानीपत में की गई।

- इथेनॉल मिश्रण वर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया।

- मिश्रण प्रतिशत 1.53% से बढ़कर 12.06% हो गया, जो जुलाई 2024 में 15.83% तक पहुँच गया।

- तेल विपणन कंपनियों (OMC) का लक्ष्य इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 के अंत तक 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल करना है, जिसके लिये लगभग 1,100 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी।

- मिश्रण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुल 1,750 करोड़ लीटर इथेनॉल आसवन क्षमता की आवश्यकता है।

जैव ईंधन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- पर्यावरण संबंधी मुद्दे: जैव ईंधन उत्पादन से भूमि और जल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है जो प्रदूषण का कारण बन सकता है तथा फसल पैटर्न को बदल सकता है।

- शर्करा से एक लीटर इथेनॉल के विरचन के लिये लगभग 2,860 लीटर जल की आवश्यकता होती है।

- खाद्य बनाम ईंधन चुनौती: जैव ईंधन के लिये फीडस्टॉक और उत्पादन विधियों के विकल्प के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के संदर्भ में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- इन फीडस्टॉक की उपलब्धता और लागत में ऋतु, मौसम, बाज़ार की स्थितियों एवं नीतिगत परिवर्तनों जैसे कारकों के आधार पर उतार-चढ़ाव हो सकता है।

- रूपांतरण दक्षता और उत्पादन: इथेनॉल उत्पादन में प्रीट्रीटमेंट, हाइड्रोलिसिस/जल अपघटन, किण्वन और आसवन शामिल है, जिसमें फीडस्टॉक के प्रकार, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी एवं स्थितियों के आधार पर अलग-अलग दक्षता व उत्पादन होता है।

- उदाहरण के लिये लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास, जो गन्ने या मकई की तुलना में अधिक प्रचुर और विविध है, को सेल्यूलोज़ व हेमिसेल्यूलोज़ को किण्वनीय शर्करा में तोड़ने के लिये अधिक गहन-जटिल प्रीट्रीटमेंट और जल अपघटन की आवश्यकता होती है।

- इथेनॉल की रूपांतरण दक्षता और उत्पादन भी उत्पादन प्रक्रिया की आर्थिक व्यवहार्यता एवं पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावित करती है।

- अवसंरचना और वितरण: इथेनॉल उत्पादन के लिये फीडस्टॉक और ईंधन के परिवहन, भंडारण एवं वितरण के लिये मज़बूत अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जो महँगा हो सकता है, जिससे रसद तथा नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- उदाहरण के लिये इथेनॉल संक्षारक और हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह मौजूदा पाइपलाइनों, टैंकों एवं पंपों, जो गैसोलीन या डीजल के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, को नुकसान पहुँचा सकता है या दूषित कर सकता है।

- वाहन अनुकूलता और प्रदर्शन: वाहनों को इथेनॉल-मिश्रित ईंधन या शुद्ध इथेनॉल पर चलाने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है, जिससे इंजन, ईंधन प्रणाली और रखरखाव कार्य प्रभावित होते हैं।

- उदाहरण के लिये इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व गैसोलीन से कम होता है, जिसका अर्थ है कि समान मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने हेतु अधिक मात्रा में इथेनॉल की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन और भंडारण लागत अधिक होती है।

आगे की राह

- उत्पादन में वृद्धि: गैर-खाद्य स्रोतों और अपशिष्ट का उपयोग करके फीडस्टॉक में विविधता लाना, उन्नत जैव ईंधन के लिये अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देना, उत्पादन सुविधाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करना तथा लागत कम करने एवं रसद बढ़ाने हेतु ईंधन डिपो के पास डिस्टिलरी स्थापित करना।

- नीति और बाज़ार तंत्र: वर्ष 2025 तक धीरे-धीरे इथेनॉल मिश्रण अधिदेश को 20% से अधिक बढ़ाना, बाज़ार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये तेल कंपनियों के साथ निश्चित मूल्य अनुबंध स्थापित करना तथा मिश्रण अनुपात, इंजन अनुकूलता और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन हेतु अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना।

- तकनीकी उन्नति: बेहतर भंडारण और परिवहन बुनियादी ढाँचे में निवेश करें, इथेनॉल-संगत इंजन विकसित करने के लिये वाहन निर्माताओं के साथ सहयोग करें तथा प्रदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इथेनॉल के लिये सख्त गुणवत्ता मानकों को लागू करें।

- जन जागरूकता और शिक्षा: इथेनॉल मिश्रण के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने, गलत धारणाओं को दूर करने और अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये अभियान शुरू करें। विकल्पों की जानकारी देने हेतु स्टेशनों पर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन की स्पष्ट लेबलिंग सुनिश्चित करें।

|

दृष्टि मुख्य प्रश्न प्रश्न: ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. नीचे चार ऊर्जा फसलों के नाम दिये गए हैं। इनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (2010) (a) जट्रोफा उत्तर: (b) प्रश्न. भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (a) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा

प्रिलिम्स के लिये:मालदीव, हिंद महासागर क्षेत्र, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (HICDP), 5 मिलियन ट्री प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP), अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट, इंडिया आउट कैंपेन, लक्षद्वीप, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वज्रयान बौद्ध धर्म, कोविड-19 महामारी, ऑपरेशन कैक्टस, शिपिंग लेन, नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस (NCGG) मेन्स के लिये:हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में मालदीव का महत्त्व। |

स्रोत: द हिंदू

भारत के विदेश मंत्री (External Affairs Minister- EAM) एस. जयशंकर ने मालदीव की महत्त्वपूर्ण यात्रा पूरी की।

- उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में भारत का एक महत्त्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है।

यात्रा के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- जल एवं सीवरेज नेटवर्क: श्री जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से मालदीव के 28 द्वीपों में जल एवं सीवरेज नेटवर्क की भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) (एक प्रकार का 'सुलभ ऋण' जो एक देश की सरकार द्वारा किसी अन्य देश की सरकार को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाता है) सहायता प्राप्त परियोजना का उद्घाटन किया।

- क्षमता निर्माण: भारत में अतिरिक्त 1,000 मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

- UPI का शुभारंभ: दोनों देश मालदीव में UPI की शुरूआत पर सहमत हुए।

- सामुदायिक विकास परियोजनाएँ: मानसिक स्वास्थ्य, विशेष शिक्षा, स्पीच थेरेपी और स्ट्रीट लाइटिंग के क्षेत्रों में भारत द्वारा अनुदान सहायता के तहत छह उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।

- ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पहल: भारतीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पहल और राष्ट्रपति मुइज़ू की 5 मिलियन ट्री परियोजना के हिस्से के रूप में लोनुज़ियाराय पार्क में एक पौधा लगाया।

- ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट: विदेश मंत्री ने भारत द्वारा सहायता प्राप्त ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) स्थल का दौरा किया और इस प्रमुख विकास परियोजना की प्रगति के लिये भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की।

- यह माले को विलिंगिली, गुलहिफाल्हू और थिलाफुशी के निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ेगा।

- अड्डू रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट: विदेश मंत्री ने अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।

विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा का क्या महत्त्व है?

- सामरिक साझेदारी की पुनः पुष्टि: यह यात्रा भारत-मालदीव संबंधों में एक ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ है, विशेषकर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ, जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है।

- यह मालदीव द्वारा जल-विज्ञान समझौते को रद्द करने जैसे मुद्दों के बावजूद मालदीव के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

- यह मुइज़ू द्वारा भारतीय सेना की वापसी के आह्वान तथा चीन के साथ उनके कथित संबंधों के कारण उत्पन्न प्रारंभिक तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संकेत है।

- द्विपक्षीय तनाव में कमी: इस यात्रा से द्विपक्षीय तनाव में कमी आई है, विशेष रूप से मालदीव के राष्ट्रपति के इंडिया आउट अभियान और मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारतीय हितों के विषय में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद।

- आर्थिक और सामाजिक संबंध: राजनीतिक और सैन्य मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक संबंध मज़बूत बने हुए हैं तथा भारत मालदीव में पर्यटकों का एक प्रमुख स्रोत है।

- यह यात्रा इन संबंधों को और मज़बूत कर सकती है, जिससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में निरंतर सहयोग सुनिश्चित होगा।

- क्षेत्रीय स्थिरता: चूँकि मालदीव श्रीलंका की तरह आर्थिक चुनौतियों और संभावित ऋण संकटों का सामना कर रहा है, इसलिये भारत का समर्थन क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। यह भारत को आर्थिक संकट के दौरान एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है जो क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

- बुनियादी अवसरंचना और विकास परियोजनाएँ: भारत द्वारा वित्त पोषित मालदीव के 28 द्वीपों पर जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाओं का हस्तांतरण देश के विकास के लिये भारत के सतत् समर्थन को दर्शाता है।

- ये परियोजनाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी और मालदीव की समृद्धि में भारत की भूमिका को उजागर करेंगी तथा उनके द्विपक्षीय संबंधों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि साबित होंगी।

- कूटनीतिक संकेत: यह यात्रा भारत-मालदीव संबंधों की मज़बूती का संकेत देती है, जो नेतृत्व परिवर्तन और चुनौतियों के बावजूद सहयोग के लिये आपसी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह दोनों देशों के बीच भविष्य के लिये साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।

1000 मालदीव सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण

- भारत और मालदीव ने वर्ष 2024-2029 की अवधि के दौरान 1000 मालदीव सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिये समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया।

- 8 जून 2019 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG, भारत) और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच 1,000 मालदीव के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

- कार्यक्रम में भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) और मालदीव के सूचना आयोग कार्यालय (ICOM) के लिये प्रशिक्षण सहित क्षेत्रीय प्रशासन में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रशिक्षुओं में मालदीव के स्थायी सचिव, महासचिव और उच्चस्तरीय प्रतिनिधि शामिल थे।

- नवीनीकृत साझेदारी का उद्देश्य सार्वजनिक नीति, शासन और क्षेत्रीय प्रशासन में मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमताओं को और बढ़ाना है।

- विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) ने बांग्लादेश, तंज़ानिया, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका और कंबोडिया सहित कई देशों के सिविल सेवकों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किये हैं।

- NCGG वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक नीति और शासन पर ज्ञान के आदान-प्रदान तथा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समर्पित है।

भारत और मालदीव एक दूसरे के लिये किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं?

- भारत के लिये मालदीव का महत्त्व:

- सामरिक स्थिति: भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव हिंद महासागर में अत्यधिक सामरिक महत्त्व रखता है तथा अरब सागर और उससे आगे के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

- इससे भारत को समुद्री यातायात की निगरानी करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

- सांस्कृतिक संबंध: भारत और मालदीव के बीच सदियों पुराना गहरा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध है। 12वीं सदी के पहले हिस्से तक मालदीव के द्वीपों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था।

- यहाँ वज्रयान बौद्ध धर्म का एक शिलालेख है जो प्राचीन काल में मालदीव में मौजूद था।

- क्षेत्रीय स्थिरता: एक स्थिर और समृद्ध मालदीव भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति के अनुरूप है जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

- सामरिक स्थिति: भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव हिंद महासागर में अत्यधिक सामरिक महत्त्व रखता है तथा अरब सागर और उससे आगे के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

- मालदीव के लिये भारत का महत्त्व:

- आवश्यक आपूर्ति: भारत चावल, मसाले, फल, सब्ज़ियाँ और दवाइयों सहित रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुओं का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता है। भारत सीमेंट और पत्थर जैसी सामग्री प्रदान करके मालदीव के बुनियादी अवसरंचना के निर्माण में भी सहायता करता है।

- शिक्षा: भारत मालदीव के छात्रों के लिये प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें योग्य छात्रों के लिये छात्रवृत्ति भी शामिल है।

- आपदा सहायता: भारत सुनामी और पेयजल की कमी जैसे संकटों के दौरान सहायता का एक निरंतर स्रोत रहा है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सहायता का प्रावधान एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

- सुरक्षा प्रदाता: भारत का इतिहास रहा है कि उसने वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से तख्तापलट के प्रयास के दौरान सुरक्षा सहायता प्रदान की थी तथा मालदीव की सुरक्षा के लिये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया था।

- संयुक्त अभ्यासों में ‘एकुवेरिन’, ‘दोस्ती’ और ‘एकता’ शामिल हैं।

- मालदीव पर्यटन में भारत का प्रभुत्व: कोविड-19 महामारी के बाद से भारतीय पर्यटक मालदीव के लिये प्रमुख बाज़ार स्रोत बन गए हैं।

- वर्ष 2023 में, कुल पर्यटकों के आगमन में उनकी हिस्सेदारी 11.2% थी, जो 18.42 लाख थी।

भारत-मालदीव संबंधों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- इंडिया आउट अभियान: इस अभियान में मालदीव में भारत की उपस्थिति को प्रभावी रूप में चित्रित किया गया, जिससे यह धारणा बनी कि भारत मालदीव की संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहा है।

- भारत को मालदीव को उपहार स्वरूप दिये गए तीन विमानन प्लेटफॉर्मों पर तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने के लिये मज़बूर होना पड़ा।

- पर्यटन पर दबाव: भारतीय नेताओं और भारतीय क्षेत्र (लक्षद्वीप) के विषय में गैर-कूटनीतिक टिप्पणियों को लेकर उत्पन्न कूटनीतिक विवाद के बाद मालदीव का पर्यटन क्षेत्र जाँच के दायरे में आ गया।

- इससे लोगों में आक्रोश के कारण सोशल मीडिया पर "मालदीव का बहिष्कार" का ट्रेंड शुरू हो गया।

- मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव: मालदीव में चीनी लोगों का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रमुख शिपिंग मार्गों और भारत से मालदीव की निकटता इसे चीन के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है, जिससे संभावित रूप से चीन की गहरी भागीदारी में रुचि बढ़ सकती है।

- इससे भारत में बेचैनी उत्पन्न हुई है और इससे क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत और मालदीव के बीच विकसित होते रिश्ते आपसी हितों और साझा लक्ष्यों पर आधारित रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हैं। चुनौतियों और नेतृत्व में बदलाव के बावजूद, दोनों देश सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। साथ मिलकर, दोनों देश एक मज़बूत गठबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं जो न केवल उनके द्विपक्षीय संबंधों को लाभ पहुँचाएगा बल्कि एक स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र में भी योगदान देगा।

अधिक पढ़ें: भारत मालदीव संबंध

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव की भूमिका पर चर्चा कीजिये। भारत और मालदीव के बीच स्वस्थ संबंध एक दूसरे के लिये कैसे लाभकारी हो सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. 'मोतियों की माला' से आप क्या समझते हैं? यह भारत को कैसे प्रभावित करती है? इसका मुकाबला करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षेप में रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये। (2013) प्रश्न. पिछले दो वर्षों के दौरान मालदीव में राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिये। क्या उन्हें भारत के लिये चिंता का कारण होना चाहिये? (2013) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय विनिर्माण हेतु चीनी तकनीशियन

प्रिलिम्स के लिये:उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, आत्मनिर्भर भारत, गलवान संघर्ष 2020, प्रेस नोट 3 (PN 3) के तहत FDI नीति, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, चाइना प्लस वन रणनीति, गिग इकोनॉमी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)। मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सक्षम औद्योगिक श्रमिकों की भूमिका तथा आवश्यकता। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में चीनी तकनीशियनों के लिये अल्पकालिक व्यावसायिक वीज़ा की मंजूरी की सुविधा हेतु एक पोर्टल ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

- यह सरकार की प्रमुख उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत उत्पादन इकाइयों को शुरू करने और क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है।

भारत को चीनी तकनीशियनों की आवश्यकता क्यों है?

- मशीनों के परिचालन में विलंब: घरेलू विनिर्माण कंपनियाँ मशीनों को इनस्टॉल करने, मरम्मत और भारतीय श्रमिकों के प्रशिक्षण जैसे कार्यों हेतु आवश्यक चीनी तकनीशियनों के लिये वीज़ा प्राप्ति में विलंब के विषय में चिंता जता रही हैं।

- भारतीय निर्माता चीनी तकनीशियनों की मांग करते हैं, क्योंकि वे अन्य पश्चिमी या यहाँ तक कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के तकनीशियनों की तुलना में अधिक वहनीय होते हैं।

- वैश्विक ऑर्डरों को पूरा करने में विलंब: चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को वर्ष 2020 से अब तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन घाटा और 1,00,000 नौकरियों का नुकसान हुआ है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात अवसर भी खो दिया है तथा मूल्य संवर्धन में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हुई है।

- आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि: आवश्यक विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करने से घरेलू विनिर्माण इकाइयों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

- उत्पादन शुरू होने में देरी: धीमी वीज़ा अनुमोदन प्रक्रिया के कारण कई उद्योगों में उत्पादन शुरू होने में देरी हुई है।

- कपड़ा और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में जहाँ महत्त्वपूर्ण क्षमता है, मशीनरी महीनों से अप्रयुक्त रही है क्योंकि चीनी विक्रेताओं की मांग है कि केवल उनके कर्मचारी ही उन्हें शुरू करें।

भारत चीनी तकनीशियनों को वीज़ा देने में संशय क्यों कर रहा था?

- वर्ष 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद सीमा पर गतिरोध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर चीनी प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से कई सरकारी कदम उठाए गए।

- वर्ष 2019 में चीनी नागरिकों को 2,00,000 वीज़ा प्राप्त हुए, लेकिन 2023 में, चीनी कर्मियों को दिये जाने वाले वीज़ा की संख्या घटकर 2000 रह गई।

- सरकार ने प्रेस नोट 3 (PN3), 2020 के तहत FDI नीति में भी संशोधन किया, जिससे भूमि-सीमावर्ती देशों से निवेश को सरकारी मार्ग के तहत लाया गया।

- प्रेस नोट 3 में संशोधन के बाद से भारत ने जून 2023 तक चीन से प्राप्त कुल 435 FDI आवेदनों में से केवल एक चौथाई को ही मंज़ूरी दी है।

- भारतीय नीति निर्माताओं में सुरक्षा-संचालित मानसिकता उभरी है। 2024 में, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पेशेवरों के लिये मात्र 1000 वीज़ा भी “पाइपलाइन” में रुके हुए हैं, जो “गहन जाँच” से गुज़र रहे हैं।

भारत अपने लाभ हेतु चीन की विशेषज्ञता का उपयोग कैसे कर सकता है?

- चीनी FDI प्रवाह में वृद्धि: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये चीनी कंपनियों से निवेश को आकर्षित करने का समर्थन किया गया है।

- वर्तमान में चीन अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 तक भारत में दर्ज कुल FDI इक्विटी प्रवाह में केवल 0.43% हिस्सेदारी या 2.45 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ 20वें स्थान पर है।

- चाइना+1 रणनीति: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश पश्चिमी फर्मों द्वारा अपनाई गई चाइना+1 रणनीति से लाभान्वित हो रहे हैं।

- भारत अपने विशाल घरेलू बाज़ार, प्रतिस्पर्द्धी श्रम लागत और सहायक सरकारी नीतियों के कारण चाइना+1 रणनीति से काफी लाभ उठा सकता है।

- वैश्विक बाज़ार के साथ एकीकरण: चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक विनिर्माण दिग्गज और एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी अभिकर्त्ता है।

- भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि भारत स्वयं को चीन की तरह वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एकीकृत करे।

भारतीय औद्योगिक श्रमिकों से जुड़ा मुद्दा क्या है?

- कम उत्पादकता: चीनी पेशेवर "अत्यधिक उत्पादक" हैं। भारतीय उद्योग जगत के नेताओं के अनुसार, चीनी लोग उन्हीं संसाधनों से 150 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, जिनसे भारतीय 100 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

- कौशल अंतर: चीनी और भारतीय कारखाना पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के बीच “एक महत्त्वपूर्ण कौशल अंतर” मौजूद है।

- भारतीय व्यवसायों ने चीन से मशीनें खरीदी हैं, लेकिन चीनी तकनीशियनों की सहायता के बिना उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने में उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि स्थानीय कार्यबल में उन्हें चलाने के लिये आवश्यक कौशल का अभाव है।

- खराब औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम: औद्योगिक संगठन अपने कर्मचारियों को वर्तमान औद्योगिक कौशल मांग को पूरा करने के लिये ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने पर केंद्रित अपने कर्मचारियों को ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रहते हैं।

- अप्रासंगिक पाठ्यक्रम: शैक्षिक और कौशल कार्यक्रम प्रायः वर्तमान उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं होते हैं, जिससे छात्रों द्वारा सीखी गई बातों और नियोक्ताओं की जरूरतों के बीच अंतर उत्पन्न होता है।

- जब तक स्थानीय शिक्षा में व्यापक रूप से सुधार नहीं किया जाता, तब तक बहुत सारी नौकरियों के साथ समृद्धि एक दुखद कल्पना बनी रहेगी।

भारत औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास को कैसे बेहतर बना सकता है?

- उत्प्रेरक के रूप में विदेशी ज्ञान: पूर्वी एशियाई विकास की कहानी दर्शाती है कि आर्थिक विकास के लिये विदेशी ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। 1980 के दशक में, कोरियाई व्यवसायों ने उन्हें नष्ट करने और रिवर्स इंजीनियर करने के लिये विदेशी मशीनें खरीदीं।

- निरंतर प्रशिक्षण: किसी संगठन के भीतर निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने से वर्तमान कर्मचारियों को अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। यह नई तकनीकों और विधियों को अधिक सुव्यवस्थित रूप से अपनाने में मदद करता है।

- कॉलेजों के साथ साझेदारी: इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसरों के माध्यम से कॉलेज के छात्रों तक पहुँचना उन्हें मांग में प्रासंगिक कौशल का एक विचार देता है।

- औद्योगिक दौरा: यह श्रमिकों को अन्य उद्योगों में प्रक्रियाओं, कार्य वातावरण और प्रबंधन प्रथाओं को समझने के साथ-साथ नवीनतम तकनीकों के बारे में जानने का अवसर देता है।

- शैक्षणिक आधार: चीन में 1980 के दशक की शुरुआत में जनसँख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। कम्युनिस्ट युग के दौरान चीन में स्थापित प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता ने देश को तेज़ी से विकास के लिये तैयार किया।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत, भारत को अपने बच्चों को एक मजबूत शैक्षिक आधार प्रदान करना चाहिये।

- विश्व स्तरीय अधिगम स्तर: वर्ष 2018 से, चीनी स्कूली छात्रों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) में विश्व के सर्वश्रेष्ठ से बेहतर प्रदर्शन किया है।

- भारत को अपने शिक्षा प्रणाली को उन्नत करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे विश्व स्तरीय अधिगम के मानक को प्राप्त कर सकें।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना(PLI)

- PLI योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन और रोज़गार सृजन को बढ़ाने के लिये की गई थी।

- मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने शुरुआत में तीन उद्योगों को लक्षित किया:

- मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण

- विद्युत घटक विनिर्माण और

- चिकित्सा उपकरण।

- बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।

- PLI योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिये वित्तीय पुरस्कार मिलते हैं, जो पाँच वर्ष तक के लिये उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर होता है।

- लक्षित क्षेत्र: यह 14 क्षेत्र हैं मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, विशेष इस्पात, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी, तथा ड्रोन व ड्रोन घटक।

- योजना के तहत प्रोत्साहन:

- दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की गणना वृद्धिशील बिक्री के आधार पर की जाती है।

- उन्नत रसायन सेल बैटरी, कपड़ा उत्पाद और ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में, दिये जाने वाले प्रोत्साहन की गणना पाँच वर्षों की अवधि में की गई बिक्री, प्रदर्शन एवं स्थानीय मूल्य संवर्धन के आधार पर की जाएगी।

निष्कर्ष

भारत के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के पूर्वानुमान के बावजूद, इसकी असफल शिक्षा प्रणाली और सम्मानजनक रोज़गार प्रदान करने में असमर्थता के कारण इसकी संभावनाएँ धूमिल हैं। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है, एक संतुलित दृष्टिकोण जो विदेशी विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ घरेलू शिक्षा और तकनीकी कौशल को बढ़ाता है, आवश्यक है।

तेज़ी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने हेतु, भारत को अपनी मानव पूंजी की कमियों और यथार्थवादी आर्थिक रणनीतियों को तत्काल हल करना चाहिये ताकि बढ़ती बेरोज़गारी और अविकसितता से बचा जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय विनिर्माण उद्योग के विकास में विदेशी विशेषज्ञता और ज्ञान के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में प्रवासी भारतीयों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीयों की भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिये ।(2017) प्रश्न. श्रम-प्रधान निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता का कारण बताइए। पूंजी-प्रधान निर्यात के बजाय अधिक श्रम-प्रधान निर्यात के लिये उपाय सुझाइए।(2017) प्रश्न. “भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक,कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती। सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिये कौन-से उपाय किये हैं? (2016) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

RBI द्वारा जमा चुनौतियों पर हिदायत तथा HFC के लिये तरलता संबंधी नियमों में सख्ती

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक, आवास वित्त कंपनियाँ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, नकद आरक्षित अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात (LCR) ढाँचा मुख्य परीक्षा के लिये:धीमी जमा वृद्धि पर चिंताएँ, बैंकिंग क्षेत्र की तरलता और जमा वृद्धि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के गवर्नर ने बैंकों से जमा वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये नवीन उत्पाद विकसित करने का आग्रह किया है।

- यह ऋण मांग में वृद्धि की तुलना में जमा वृद्धि दर धीमी होने के कारण हुआ है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की तरलता के लिये संभावित जोखिम उत्पन्न हो गया है।

- एक अन्य घटनाक्रम में, RBI ने आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies- HFC) के लिये तरलता मानदंडों को कड़ा कर दिया है, तथा उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC) के नियमों के अनुरूप कर दिया है, ताकि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके।

जमा वृद्धि के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- ऋण बनाम जमा वृद्धि: ऋण-जमा अनुपात 20 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है, जिसमें बैंक जमा में वर्ष-दर-वर्ष 11.1% की वृद्धि हुई है, जबकि ऋण वृद्धि 17.4% रही है।

- बैंक जमा की वृद्धि, ऋण मांग में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पाई है, जिससे ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।

- अल्पावधि जमा पर निर्भरता: बैंक ऋण मांग को पूरा करने के लिये अल्पावधि जमा और अन्य देयता साधनों का उपयोग तेज़ी से कर रहे हैं, जिससे संरचनात्मक तरलता चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- वैकल्पिक निवेश की ओर रुख: परिवार अपनी बचत को बैंक जमा से हटाकर म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बीमा और पेंशन फंड में लगा रहे हैं। यह बदलाव, शुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों में गिरावट (2020-21 में GDP के 11.5% से 2022-23 में 5.1% तक) और बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ, जमा वृद्धि को धीमा करने में योगदान देता है।

- भारतीय शेयर बाज़ारों के मज़बूत प्रदर्शन के कारण निवेशक पारंपरिक बैंक जमाओं की तुलना में इक्विटी को अधिक पसंद कर रहे हैं।

- इस बदलाव ने जमा में धीमी वृद्धि में योगदान दिया है, जैसा कि म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (Assets Under Management- AUM) के अप्रैल 2019 में 24.79 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अप्रैल 2024 में 57.26 लाख करोड़ रुपए हो जाने से स्पष्ट है।

- विनियामक आवश्यकताएँ: जुटाई गई जमाराशियों का एक हिस्सा नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) जैसी विनियामक आवश्यकताओं में बँधा हुआ है, जिससे बैंकों के पास कम उधार देने योग्य निधियाँ रह जाती हैं और जमाराशियों के लिये प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।

- जमाराशि और ऋण वृद्धि के बीच बढ़ता हुआ अंतर बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, यदि इसे सक्रिय उपायों से हल नहीं किया जाता है।

- बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा: बैंकों को न केवल एक-दूसरे से बल्कि उच्च-रिटर्न इक्विटी-लिंक्ड उत्पादों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। मज़बूत प्रदर्शन और बढ़ती वित्तीय साक्षरता के कारण निवेशक तीव्रता से इक्विटी बाज़ारों की ओर रुख कर रहे हैं।

- तरलता जोखिम प्रबंधन पर प्रभाव: बैंकों ने जमा प्रमाणपत्रों (CD) पर अधिक विश्वास करके ऋण-जमा अंतर को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि इससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और तरलता जोखिम प्रबंधन जटिल हो जाता है, जिससे प्रणाली बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।

- विवेकपूर्ण तरलता प्रबंधन की आवश्यकता: सक्रिय तरलता प्रबंधन आवश्यक है। आरबीआई इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये तरलता कवरेज़ अनुपात (LCR) ढाँचे की समीक्षा कर रहा है, साथ ही दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के लिये सार्वजनिक परामर्श की योजना बना रहा है।

बैंक जमा वृद्धि को बढ़ाने के लिये कौन-सी रणनीति अपना सकते हैं?

- मुख्य व्यवसाय पर ध्यान दें: भारत के वित्त मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बैंकों को जमा जुटाने और उधार देने के अपने प्राथमिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये गतिविधियाँ बैंकिंग की "ब्रेड एंड बटर" हैं।

- शाखा नेटवर्क का विस्तार, विशेष रूप से कम सेवा वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकों को नए ग्राहक खंडों तक पहुँचने में मदद कर सकता है, जिससे कुल जमा प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।

- नवीन जमा जुटाना: बैंकों को आकर्षक और अभिनव उत्पादों को प्रस्तुत करके जमा जुटाने में आक्रामक होने के लिये प्रोत्साहित किया गया, जिससे ब्याज दरों का प्रबंधन करने हेतु RBI द्वारा दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठाया जा सके।

- वित्त मंत्री ने बैंकों से थोक जमा पर बहुत अधिक निर्भरता से बचने और इसके बजाय छोटे बचतकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जो टिकाऊ बैंकिंग संचालन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- लचीले उत्पाद: बैंक कर-बचत वाली सावधि जमाओं के लिये लॉक-इन अवधि को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने पर विचार कर सकते हैं, जिससे वे म्यूचुअल फंड और इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाओं (ELSS) जैसे वैकल्पिक निवेश विकल्पों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

- प्रोत्साहन और प्रोन्नति: ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु नई जमाओं के लिये आकर्षक ब्याज दरें, बोनस या नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।

- बचत खातों और सावधि जमा पर उच्च ब्याज दर की पेशकश से अधिक जमा आकर्षित हो सकते हैं, विशेषकर जोखिम से बचने वाले ग्राहकों से, जो इक्विटी से संभावित रूप से उच्च, लेकिन अनिश्चित रिटर्न की तुलना में स्थिर रिटर्न पसंद करते हैं।

- प्रौद्योगिकी: बैंक व्यक्तिगत बचत और जमा उत्पादों की पेशकश करने के लिये डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों के लिये अपनी बचत का प्रबंधन और वृद्धि करना आसान हो जाता है।

- उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस और वित्तीय नियोजन उपकरणों के साथ मोबाइल बैंकिंग ऐप अधिक जमा को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

- ग्राहक जुड़ाव: लक्षित विपणन अभियानों और लॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से ग्राहक संबंधों को सुदृढ़ करना मौजूदा ग्राहकों को अपनी जमा राशि बढ़ाने एवं नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।

- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना जो ग्राहकों को बचत के महत्त्व और बैंक जमा की सुरक्षा के बारे में शिक्षित करते हैं, जमा वृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

HFC के लिये RBI के नए चलनिधि मानदंड क्या हैं?

- नई चलनिधि आवश्यकताएँ: सार्वजनिक जमा जुटाने वाली HFC को अब वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये अधिक चल परिसंपत्ति बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

- चल परिसंपत्ति की आवश्यकता को चरणों में 13% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है: HFC को 1 जनवरी 2025 तक चल परिसंपत्ति को 14% तक बढ़ाना होगा। जुलाई 2025 तक इस प्रतिशत को और बढ़ाकर 15% करना होगा।

- HFC को अब सार्वजनिक जमा स्वीकार करना जारी रखने के लिये कम से कम एक वर्ष में न्यूनतम निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- यदि किसी HFC की क्रेडिट रेटिंग आवश्यक ग्रेड से नीचे आती है, तो उसे रेटिंग में सुधार होने तक मौजूदा जमा को नवीनीकृत करने या नए जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- यह उपाय सुनिश्चित करता है कि केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ HFC ही सार्वजनिक जमा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे जमाकर्त्ताओं के लिये जोखिम कम हो जाता है।

- HFC में सार्वजनिक जमा के लिये अधिकतम अवधि दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दी गई है।

- पाँच वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली मौजूदा जमा राशियों को उनकी मूल शर्तों के अनुसार परिपक्व होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन नई पाँच वर्ष की सीमा से अधिक नहीं हो सकतीं।

- अवधि में यह कमी दीर्घकालिक चलनिधि जोखिमों को कम करने में मदद करती है।

- RBI ने HFC द्वारा रखी जाने वाली सार्वजनिक जमाराशि की अधिकतम सीमा को तीन गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया है। इस नई सीमा से अधिक जमाराशि रखने वाली HFC को तब तक नई जमाराशि स्वीकार करने या मौजूदा जमाराशि को नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संशोधित सीमा का अनुपालन नहीं करती हैं।

- इस उपाय का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों द्वारा अत्यधिक ऋण लेने से रोकना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी देनदारियों और परिसंपत्तियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखें।

- NBFC विनियमों के साथ संरेखण: पहले, HFC विशेष रूप से जमा स्वीकृति के संदर्भ में NBFC की तुलना में अधिक शिथिल विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत कार्य करते थे।

- RBI के नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य HFC को जमा स्वीकार करने वाली NBFC के समान मानते हुए इन विसंगतियों को दूर करना है। यह संरेखण सभी NBFC श्रेणियों में जमा स्वीकृति से जुड़ी एक समान विनियामक चिंताओं को संबोधित करता है।

आवास वित्त कंपनियाँ

- HFC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित विशेष संस्थाएँ हैं, जिन्हें शुरू में नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) द्वारा विनियमित किया जाता था। हालाँकि, वर्ष 2019 में HFC पर विनियामक प्राधिकरण RBI को हस्तांतरित कर दिया गया था।

- इन कंपनियों को विभिन्न आय समूहों में आवास ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये बनाया गया था। समय के साथ, HFC होम लोन का एक प्रमुख स्रोत बन गए हैं और प्रायः अपने अधिक लचीले ऋण देने की पद्धति के कारण ऋण वितरण मात्रा में पारंपरिक बैंकों से आगे निकल जाते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. पारंपरिक बैंक जमा से वैकल्पिक निवेश की पद्धति में बदलाव का भारतीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। बैंक जमा को बनाए रखने और आकर्षित करने के लिये क्या उपाय कर सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |