अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वैश्विकवाद से क्षेत्रवाद की ओर परिवर्तन

प्रिलिम्स के लिये:वैश्विकवाद, क्षेत्रवाद, लघुपक्षवाद, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, बिम्सटेक, IORA, BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, हिंद महासागर क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), नेबरहुड फर्स्ट पाॅलिसी। मेन्स के लिये:दक्षिण एशिया में भारत का महत्त्व, दक्षिण एशिया में भारत की सक्रिय भागीदारी को बाधित करने वाले प्रमुख मुद्दे। |

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वैश्विक व्यवस्था सार्वभौमिक वैश्विकवाद से हित-संचालित क्षेत्रवाद और लघुपक्षवाद की ओर परिवर्तित हो रही है, क्योंकि राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जैसी अप्रभावी बहुपक्षीय संस्थाओं की तुलना में छोटे गठबंधनों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।

विश्व वैश्विकवाद से क्षेत्रवाद की ओर कैसे परिवर्तित हो रहा है?

- वैश्विक संघर्ष और संस्थागत निष्क्रियता: रूस-यूक्रेन संघर्ष और इज़रायल-गाज़ा संकट जैसे चल रहे संघर्षों ने वैश्विक शासन संरचनाओं की सीमित प्रभावकारिता को उज़ागर कर दिया है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गतिरोध, जो प्रायः महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण होता है, ने बहुपक्षीय संघर्ष समाधान में विश्वास को कम कर दिया है।

- क्षेत्रवाद और लघुपक्षवाद का उदय: क्षेत्रवाद की पहचान भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से संरेखित साझेदारियों से होती है, जबकि लघुपक्षवाद में केंद्रित सहयोग के लिये क्वाड और I2U2 जैसे छोटे, हित-आधारित समूह शामिल होते हैं।

- यूरोपीय संघ का विकास यूरोपीय आर्थिक समुदाय से हुआ है, तथा आसियान, सार्क, बिम्सटेक और IORA जैसी पहल क्षेत्रवाद को प्रतिबिंबित करती हैं, यद्यपि इनकी सफलता भिन्न-भिन्न रही है।

- क्वाड, ब्रिक्स और IMEC जैसे उभरते लचीले गठबंधन सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक स्वायत्तता, तीव्र निर्णय लेने और लक्षित सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

- राष्ट्रीय संप्रभुता की पुनर्स्थापना: कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियों और असंगत वैक्सीन पहुँच को उज़ागर किया, जिससे इस विचार को बल मिला कि राष्ट्रीय तैयारी वैश्विक एकजुटता से बेहतर है।

- देशों ने वैश्विक एकीकरण की तुलना में आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य संप्रभुता और आर्थिक लचीलेपन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया।

- ऐतिहासिक मोहभंग: भारत समेत विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में असमान शक्ति गतिशीलता की आलोचना की है। सुधारों की कमी ने देशों को ब्रिक्स और AIIB जैसे वैकल्पिक प्लेटफार्मों की तलाश करने के लिये प्रेरित किया है।

- भारत का रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन: भारत बिम्सटेक और IORA जैसी क्षेत्रीय पहलों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है, साथ ही लघु-पक्षीय संबंधों को भी मज़बूत कर रहा है।

- यह विदेश नीति में आदर्शवादी बहुपक्षवाद से लेकर हित-संचालित क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की ओर एक व्यावहारिक बदलाव को रेखांकित करता है।

क्षेत्रीय एकीकरण में भारत की भूमिका क्या है?

- क्षेत्रीय संपर्क का आधार: भारत दक्षिण एशिया में आर्थिक और भौतिक संपर्क में सुधार के लिये BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे सीमा पार बुनियादी ढाँचे और व्यापार गलियारों को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

- सुरक्षा प्रदाता और मानवीय प्रत्युत्तरदाता: हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति और ऑपरेशन मैत्री (नेपाल) तथा ऑपरेशन ब्रह्मा (म्याँमार) जैसे आपदा राहत मिशनों के माध्यम से एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका इसकी रणनीतिक विश्वसनीयता को मज़बूत करती है तथा क्षेत्रीय विश्वास को सुदृढ़ करती है।

- व्यापार एवं निवेश केंद्र: दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत पड़ोसी देशों के लिये व्यापार एवं निवेश केंद्र के रूप में कार्य करता है, तथा तरजीही व्यापार व्यवस्थाएँ प्रदान करता है और साथ ही ऋण एवं विकास सहायता प्रदान करता है।

- वर्ष 2023 में, ASEAN के साथ भारत का व्यापार लगभग 101.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो ASEAN के कुल व्यापार का 2.86% था।

- साझा सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्य: भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और संघर्षोत्तर लोकतंत्रों को समर्थन जैसी पहलों के माध्यम से साझा सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, जिससे इसका सभ्यतागत प्रभुत्व प्रबलित होता है।

- बौद्ध सर्किट और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जैसी परियोजनाओं से क्षेत्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है, आपसी समझ में विस्तार होता है और पड़ोसी देशों में भारत विरोधी बयानों का प्रत्युत्तर करने में मदद मिलती है।

भारत के क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासों के समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

- आधिपत्य की धारणा: दक्षिण एशिया के छोटे राष्ट्रों के अनुसार भारत के प्रभुत्व की प्रकृति मनमाना है, जिसके कारण उनमें भारत के नेतृत्व वाली पहलों को अपनाने में अविश्वास और अनिच्छा जैसे कारक विद्यमान रहते हैं, जिससे क्षेत्रीय सहयोग की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

- द्विपक्षीय राजनीतिक तनाव: पाकिस्तान के साथ निरंतर जारी कश्मीर विवाद और चीन के साथ अनसुलझे सीमा तनाव, जैसे कि वर्ष 2020 का गलवान घाटी गतिरोध, से भारत के क्षेत्रीय संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

- ये संघर्ष प्रायः सैन्य टकराव और कूटनीतिक गतिरोध में परिणत होते हैं, जिससे सहयोगात्मक क्षेत्रीय विकास पहलों से ध्यान विचलित होता है।

- निरंतर जारी इस विद्वेष और तनावपूर्ण संबंधों से SAARC का प्रभुत्व कम हुआ है और क्षेत्रीय बहुपक्षवाद में बाधा उत्पन्न हुई है।

- आर्थिक क्षमताओं में विषमता: दक्षिण एशिया की विशाल आर्थिक असमानताओं से नीतिगत संरेखण और न्यायसंगत एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। अंतर-क्षेत्रीय व्यापार लगभग 5% पर बना हुआ है, जो ASEAN के 25% से बहुत कम है।

- भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण SAARC अवरुद्ध हुआ, जबकि BBIN जैसी पहल और भारत-नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जैसी परियोजनाओं में अभी भी काफी देरी हो रही है।

- चीन की रणनीतिक दृढ़ स्थिति: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और बुनियादी ढाँचा कूटनीति के माध्यम से दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व के लिये एक रणनीतिक प्रतिबल है, जो भारत के एकीकरण एजेंडे को जटिल बना रही है।

आगे की राह

- क्षेत्रीय संस्थाओं में सुधार और पुन: प्रवर्तित किया जाना: भारत को नियमित शिखर सम्मेलनों, अधिक वित्त पोषण और कार्यात्मक सचिवालयों के माध्यम से BIMSTEC और IORA के संस्थागत पुनरोद्धार का नेतृत्व करना चाहिये और साथ ही व्यापार, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल कनेक्टिविटी में क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

- उप-क्षेत्रीय साझेदारी का सुदृढ़ीकरण: भारत को BBIN जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से साझेदारी में विस्तार करना चाहिये और विशेषकर SAARC में आम सहमति का अभाव होने की स्थिति में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं हरित ऊर्जा पर केंद्रित कार्यात्मक मिनीलेटरल को बढ़ावा देना चाहिये।

- क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार: सरलीकृत सीमा शुल्क, साझा मानकों और एकीकृत परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने से आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।

- समावेशी सहभागिता को बढ़ावा देना: बाह्य शक्तियों के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिये, भारत को पारदर्शी विकास सहायता, सांस्कृतिक कूटनीति और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत जन-केंद्रित पहलों के साथ नेतृत्व करना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने तथा अपने राष्ट्रीय और पड़ोसी देशों के हितों की रक्षा के लिये रणनीतिक गठबंधन बनाने में भारत की उभरती भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत की “लुक ईस्ट पॉलिसी” के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. "चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिये उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है"। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (2017) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-श्रीलंका संबंध

प्रिलिम्स के लिये:दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, वेसाक दिवस, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, स्लिनेक्स, मित्र शक्ति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मेन्स के लिये:भारत-श्रीलंका संबंध और चुनौतियाँ, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ 7 सहमति ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए। यह यात्रा भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'MAHASAGAR' दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय वार्ता संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं?

- श्रीलंका मित्र विभूषण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'श्रीलंका मित्र विभूषण' से सम्मानित किया गया।

- पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नवरत्न (नौ श्रीलंकाई रत्न) से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल है। पदक में एक पुन कलश (समृद्धि का प्रतीक), सूर्य और चंद्रमा (अनंत काल) और एक धर्म चक्र शामिल है, जो साझा बौद्ध विरासत को दर्शाता है।

- रक्षा सहयोग: भारत और श्रीलंका ने एक ऐतिहासिक 5-वर्षीय रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जो संयुक्त अभ्यास, समुद्री निगरानी और रक्षा उद्योग सहयोग की संरचना के उद्देश्य से एक व्यापक समझौता है।

- श्रीलंका ने यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि उसके भू-क्षेत्र का उपयोग भारत के हितों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

- ऊर्जा एवं अवसंरचना: दोनों पक्षों ने विद्युत व्यापार के लिये भारत-श्रीलंका ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहमति व्यक्त की।

- इसके अतिरिक्त, त्रिंकोमाली (श्रीलंका) को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, जिसमें बहु-उत्पाद ऊर्जा पाइपलाइन का निर्माण भी शामिल है।

- विकास और वित्त: भारत ने श्रीलंका के ऋण नवीनीकरण में सहायता प्रदान करने हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋणों को अनुदान में परिवर्तित कर दिया तथा अन्य ऋणों पर ब्याज़ दरें कम कर दीं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें पुनर्निर्मित माहो-ओमानथाई रेलवे लाइन (91.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय सहायता से समर्थित), सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना और श्रीलंका में 5,000 धार्मिक स्थलों के लिये सोलर पैनल पहल (भारत की 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता से) शामिल हैं, जिससे 25 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न होगी।

- सांस्कृतिक और धार्मिक कूटनीति: प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि गुजरात के अरावली में पाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को मई 2025 में वेसाक दिवस समारोह के दौरान प्रदर्शनी के लिये श्रीलंका भेजा जाएगा।

भारत और श्रीलंका के बीच संबंध किस प्रकार रहे हैं?

- व्यापार और वाणिज्य: भारत, श्रीलंका के शीर्ष व्यापार साझेदारों में से एक है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में भारत भी श्रीलंका के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है।

- वर्ष 1998 के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें भारत का निर्यात 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका का 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में प्रमुख योगदानकर्त्ता है, जिसका वर्ष 2023 तक संचयी निवेश 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- पर्यटन और कनेक्टिविटी: भारत श्रीलंका में पर्यटकों का प्रमुख स्रोत है (वर्ष 2024 में लगभग 4.16 लाख (कुल 2.05 मिलियन का ~ 20%)।

- श्रीलंका द्वारा भारत की UPI को अपनाने तथा व्यापार निपटान के लिये रूपए के उपयोग से फिनटेक कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

- विकास सहयोग: भारत ने श्रीलंका को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऋण और 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है।

- श्रीलंका के वर्ष 2022 के संकट के दौरान, भारत ने लगभग 4 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान की, और भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों तथा चिकित्सा आपूर्ति के साथ श्रीलंका की सहायता भी की।

- रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग: प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों में स्लिनेक्स (नौसेना) और मित्र शक्ति (थल सेना) शामिल हैं, जो दोनों देशों में क्रमशः आयोजित किये जाते हैं।

- भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में श्रीलंका के लिये 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता' के रूप में कार्य करता है, जैसा कि एमवी एक्सप्रेस पर्ल घटना (2021) से सुस्पष्ट होता है, जिसमें एक कंटेनर जहाज़ में आग लगने की दुर्घटना के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ था।

- सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध: पवित्र जया श्री महा बोधि वृक्ष सहित बौद्ध और हिंदू धर्म के दृढ़ संबंध, सुदृढ़ सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करते हैं। भारत अपने सांस्कृतिक कूटनीति प्रयासों के तहत मंदिर जीर्णोद्धार और धार्मिक पर्यटन का समर्थन करता है।

- भारतीय समुदाय: श्रीलंका में लगभग 10,000 भारतीय मूल के लोग (PIO) और लगभग 1.6 मिलियन भारतीय मूल के तमिल (IOT) रहते हैं।

नोट: माना जाता है कि श्रीलंका में जया श्री महा बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष (बिहार) की एक शाखा से विकसित हुआ है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा द्वारा लाया गया था।

भारत और श्रीलंका एक दूसरे के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

- श्रीलंका के लिये भारत का महत्त्व: भारत ने श्रीलंका के आर्थिक सुधार के लिये मज़बूत प्रतिबद्धता दिखाई है, उसने अभूतपूर्व 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है तथा IMF बेलआउट कार्यक्रम के लिये समर्थन का आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता है।

- भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, प्रमुख FDI स्रोत और शीर्ष पर्यटक योगदानकर्त्ता है।

- भारत ने प्रमुख बुनियादी ढाँचे और डिजिटल परियोजनाओं (जैसे आवास, कांकेसंथुराई बंदरगाह, डिजिटल आईडी) के लिये अनुदान और रियायती ऋण प्रदान किये।

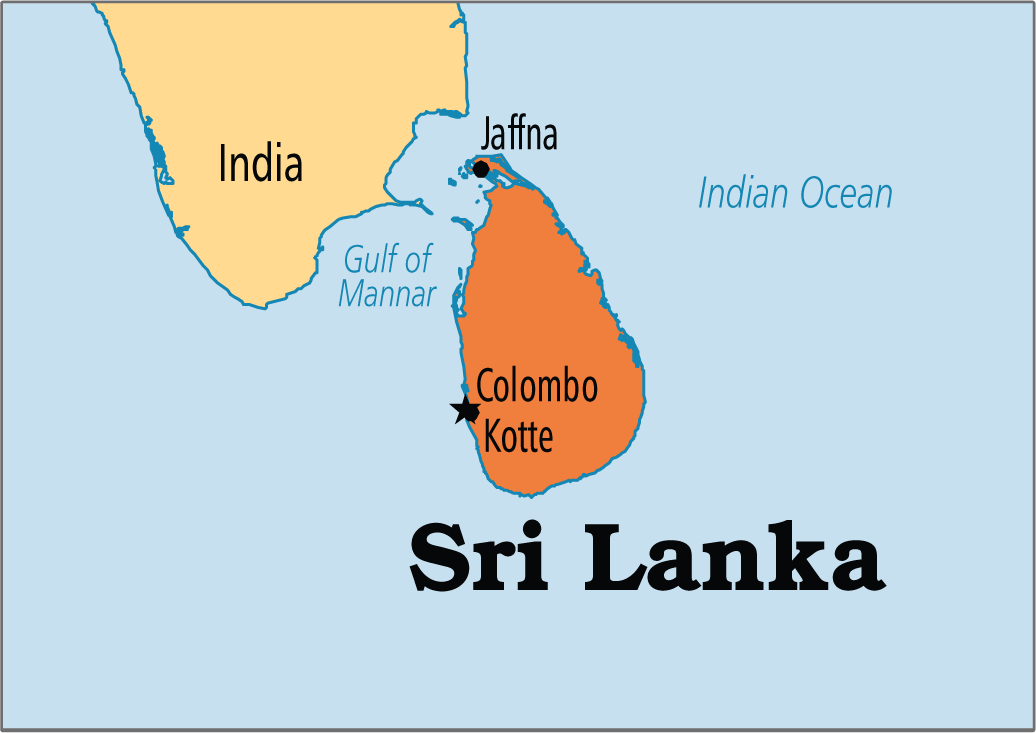

- भारत के लिये श्रीलंका का महत्त्व: प्रमुख हिंद महासागर व्यापार मार्ग (पाक जलडमरूमध्य) के निकट स्थित, श्रीलंका भारत की समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा जीवनरेखा के लिये आवश्यक है।

- भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' पाॅलिसी और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिये पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है ।

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और बंदरगाह विकास (जैसे, हंबनटोटा) के माध्यम से चीनी रणनीतिक घेराबंदी का मुकाबला करने में श्रीलंका एक बफर के रूप में कार्य करता है।

- इसके अतिरिक्त, श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (वर्ष 2028-29) में अस्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

- BIMSTEC, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय मंचों के सक्रिय सदस्य के रूप में, श्रीलंका क्षेत्रीय सहयोग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं?

- श्रीलंका में चीन की उपस्थिति: चीन की BRI परियोजनाएँ, जैसे हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका) का 99 वर्ष की लीज, सामरिक घेराबंदी को लेकर भारतीय चिंताओं को बढ़ाती हैं।

- भारतीय जल क्षेत्र के निकट चीनी निगरानी जहाज़ों का बार-बार आना भू-राजनीतिक संवेदनशीलता को उजागर करता है।

- कच्चातिवु द्वीप: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कच्चातिवु द्वीप के निकट भारतीय मछुआरों की कथित समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप में बार-बार की जाने वाली गिरफ्तारियाँ एक गंभीर मुद्दा बनी हुई हैं।

- कच्चातिवु द्वीप, वर्ष 1974 के भारत-श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय प्रशासन द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया था, जिसने एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मत्स्यन पर रोक लगा दी थी, हालाँकि, इस समझौते ने भारतीय मछुआरों के लिये सीमित पहुँच की अनुमति दी थी, इसकी शर्तों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण लगातार विवाद हुए हैं।

- नृजातीय सुलह: श्रीलंका के संविधान में 13वाँ संशोधन वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते के बाद लागू किया गया था।

- इसका उद्देश्य प्रांतीय परिषदों को, विशेषकर तमिल-बहुल क्षेत्रों में, शक्तियाँ हस्तांतरित करना था। हालाँकि, श्रीलंका द्वारा इस संशोधन को पूरी तरह से लागू करने में विफलता, विशेष रूप से तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में, तमिल राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना के रूप में देखी जाती है।

- सिंहली राष्ट्रवादी विघटन का विरोध कर रहे हैं, जबकि तमिल समूह व्यापक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जिससे भारत कूटनीतिक बंधन में पड़ गया है।

- घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताएँ: घरेलू राजनीतिक आख्यान भारत और श्रीलंका दोनों की विदेश नीति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भारत में, तमिलनाडु श्रीलंका के प्रति नीति को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- इसके विपरीत, श्रीलंका में कुछ राजनीतिक गुटों, विशेषकर वामपंथी दलों ने ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी भावनाओं का शोषण किया है।

भारत-श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- आर्थिक विकास के लिये प्रौद्योगिकी: श्रीलंका का बढ़ता IT क्षेत्र भारत को श्रीलंका की डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश करने और अपनी सेवाओं को उसके साथ एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश: सौर और पवन ऊर्जा में भारत की विशेषज्ञता श्रीलंका को जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने और सतत् ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को विकसित करने में मदद कर सकती है।

- आर्थिक एवं व्यापार सहयोग समझौता (ETCA) कार्यान्वयन: ETCA के त्वरित कार्यान्वयन से व्यापारिक बाधाएँ कम हो सकती हैं तथा भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।

- समुद्री विनियमों को लागू करना: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पर गश्त बढ़ाने और एक समर्पित संयुक्त कार्य समूह से अवैध मत्स्यन पर अंकुश लगाने और निरंतर संवाद सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों में क्या चुनौतियाँ हैं? साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिये रोडमैप सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला एलीफेंट पास का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मामले के संदर्भ में किया जाता है? (2009) (a) बांग्लादेश उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. 'भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है।' पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिये। (2022) प्रश्न. भारत-श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिये कि किस प्रकार आतंरिक (देशीय) कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। (2013) |

आंतरिक सुरक्षा

तकनीक संचालित सीमा सुरक्षा और भारत

प्रिलिम्स के लिये:व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS), वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकीकृत चेक पोस्ट (ICP), वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 मेन्स के लिये:सीमा सुरक्षा - तकनीकी एकीकरण, आवश्यकता, संबंधित पहल, चुनौतियाँ और आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

जम्मू और कश्मीर के कठुआ की यात्रा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने चार वर्षों के भीतर संपूर्ण भारत-पाकिस्तान सीमा को व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अंतर्गत लाने की योजना की घोषणा की।

- यह कदम मार्च 2025 में कठुआ के निकट हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया है, जिसने उन्नत, प्रौद्योगिकी-संचालित सीमा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

- इस पहल के भाग के रूप में, सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिये एंटी ड्रोन सिस्टम, टनल डिटेक्शन सिस्टम, तथा हाई-मास्ट लाइटिंग और वॉचटावर विकास के प्रमुख क्षेत्र होंगे।

भारत के लिये उन्नत सीमा प्रबंधन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों (जैसे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद) से लगातार खतरों के कारण, विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर चौबीसों घंटे निगरानी की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2016 का उरी हमला और वर्ष 2019 का पुलवामा हमला दोनों ही इन आतंकवादी समूहों द्वारा किये गए थे।

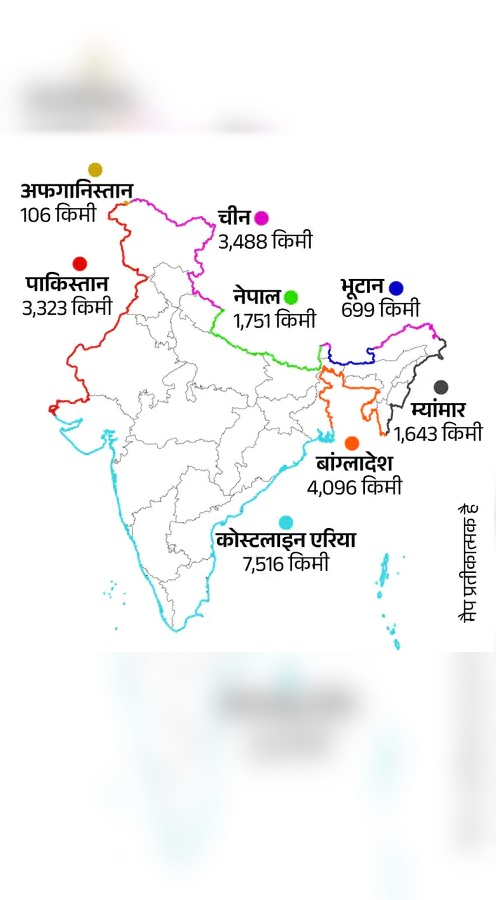

- भारत -पाकिस्तान सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 744 किलोमीटर नियंत्रण रेखा और जम्मू-कश्मीर में लगभग 200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल है - यह क्षेत्र प्रायः घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद द्वारा लक्षित होता है।

- वर्ष 2021 से अब तक जम्मू क्षेत्र से 30 से अधिक आतंकवाद संबंधी घटनाएँ सामने आई हैं।

- तस्करी, हथियारों और मादक पदार्थों के व्यापार से निपटना: भारत की खुली सीमाओं, विशेषकर पंजाब, जम्मू और पूर्वोत्तर में, प्रायः मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और जाली मुद्रा की आवाजाही के लिये उपयोग किया जाता है।

- प्रभावी सीमा प्रबंधन अवैध वस्तुओं के प्रवाह को रोकता है जो आंतरिक अपराध और उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं।

- एक हालिया उदाहरण में मार्च 2025 में पंजाब पुलिस द्वारा एक सीमा पार ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ शामिल है, जो 'डेथ क्रिसेंट' द्वारा भारत के लिये उत्पन्न मुद्दे को उज़ागर करता है।

- डेथ क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो भारत में हेरोइन की तस्करी का प्राथमिक स्रोत है।

- सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को सुगम बनाना: सुरक्षा जोखिमों के कारण सीमावर्ती क्षेत्र प्रायः अविकसित रह जाते हैं। सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसी योजनाओं को लागू करना संभव हो सकेगा।

- यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गाँवों का विस्तार करने के चीन के प्रयासों का मुकाबला करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- राष्ट्रीय संप्रभुता और रणनीतिक प्रतिरोध को मज़बूत करना: दृश्यमान, सुव्यवस्थित सीमाएँ संप्रभुता के प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं।

- वे प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने में मदद करते हैं और भारत के अपने क्षेत्र पर दृढ़ नियंत्रण को दर्शाते हैं, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे विवादित क्षेत्रों में (चीन ने हाल ही में अपने नए जारी मानचित्र में इस क्षेत्र पर दावा किया है)।

सीमा प्रबंधन के लिये भारत की मौजूदा पहल क्या हैं?

- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): सभी स्तरों पर बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता सुनिश्चित करने तथा भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर किसी भी स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिये CIBMS को डिजाइन किया गया है।

- यह जनशक्ति, सेंसर, संचार नेटवर्क, खुफिया जानकारी और कमांड नियंत्रण प्रणालियों को एक एकीकृत सेटअप में लाता है।

- एकीकृत चेक पोस्ट (ICP): अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्देश्य सीमा पार लोगों और वस्तुओं की सुचारू, सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करना है।

- सीमा अवसंरचना विकास: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम,और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत, अवसंरचना उन्नयन से रक्षा और स्थानीय विकास दोनों में मदद मिलती है।

- सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना: इसका उद्देश्य सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे, जैसे सीमा बाड़, सीमा सड़कें और अन्य संबंधित सुविधाओं के विकास पर केंद्रित परियोजनाओं को कार्यान्वित करके देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को मज़बूत करना है।

- स्मार्ट फेंसिंग: संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में निगरानी और नियंत्रण को मज़बूत करने के लिये तकनीकी रूप से उन्नत सीमा सुरक्षा बुनियादी ढाँचे को डिज़ाइन किया गया है।

- इस पहल के हिस्से के रूप में, गृह मंत्रालय भारत-म्याँमार सीमा पर 100 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग प्रणाली बनाने की योजना बना रहा है।

और पढ़ें: भारत की सीमा और उसका प्रबंधन

सीमा पर निगरानी के वैश्विक मॉडल

|

देश |

सीमा निगरानी मॉडल |

प्रमुख विशेषताएँ |

|

USA |

इंटीग्रेटेड फिक्स्ड टावर्स और SBInet |

फिक्स्ड और मोबाइल वीडियो निगरानी प्रणाली, थर्मल इमेजिंग उपकरण, रडार, ग्राउंड सेंसर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर। |

|

इज़राइल |

स्मार्ट फेंस टेक्नोलॉजी |

AI-सक्षम प्रणालियाँ, भूमिगत सेंसर, गति पहचान और चेहरे की पहचान। |

|

चीन |

BeiDou उपग्रह-आधारित निगरानी |

स्मार्ट टावर, उपग्रह से जुड़ा सीमा प्रबंधन। |

|

यूरोपीय संघ |

EUROSUR |

ड्रोन, उपग्रह और AI-आधारित विश्लेषण का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी। |

|

दक्षिण कोरिया |

विसैन्यीकृत क्षेत्र निगरानी |

हीट सेंसर, भूकंपीय सेंसर, स्मार्ट फेंस, और ड्रोन समर्थन के साथ चौबीसों घंटे मानव निगरानी। |

नोट: अमेरिका और इज़राइल जैसे कुछ देशों ने सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिये बॉर्डर वाॅल बनाने पर विचार किया है, जैसे कि अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर वाॅल और इज़राइल का वेस्ट बैंक बैरियर, जिसका उद्देश्य अवैध आव्रजन और तस्करी पर अंकुश लगाना है।

तकनीक आधारित सीमा सुरक्षा हेतु भारत की योजना से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- भूभाग की जटिलता और अनुकूलन की आवश्यकताएँ: पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा मरुस्थलीय, दलदली भूमि और पर्वतीय इलाकों तक विस्तृत है, जिससे एक समान अनुवीक्षण मॉडल अप्रभावी हो जाता है। स्थानीय परिस्थितियों, विशेष रूप से वनों और पर्वतों (कश्मीर घाटी) के अनुकूल तकनीक को अपनाना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

- अंतर-एजेंसी समन्वय अभाव: प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिये सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारतीय सेना, आसूचना ब्यूरो, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच निर्बाध सहयोग की आवश्यकता होती है।

- हालाँकि, क्षेत्राधिकारों में अतिव्यापन, वास्तविक समय में आसूचना साझा करने की कमी, तथा एकीकृत कमान संरचना के अभाव से सामान्यतः घुसपैठ अथवा ड्रोन घुसपैठ के दौरान अनुक्रिया करने में देरी होती है।

- तकनीकी विश्वसनीयता और अनुरक्षण: ड्रोन और सेंसर जैसे उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों को नियमित अनुरक्षण और विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

- ऋतुओं की विषम स्थिति (राजस्थान में अत्यधिक उष्णता, जम्मू-कश्मीर में शीत और कोहरा) से प्रायः उपकरणों का निष्पादन प्रभावित होता है।

- इससे ज़मीन पर इन उपकरणों की स्थिरता और चिरस्थायित्व को लेकर प्रश्न किये जाते हैं।

- वित्तीय और तार्किक बाधाएँ: हालाँकि सरकार ने "पर्याप्त बजट" होने का आश्वासन दिया है, लेकिन बृहद स्तर पर निगरानी कार्यान्वयन हेतु उच्च पूंजी और परिचालन व्यय की आवश्यकता है।

- कुशल परियोजना प्रबंधन और उपयुक्त विक्रेता जवाबदेही, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में उपकरणों की खरीद, परिनियोजन और जीवनचक्र अनुरक्षण के लिये आवश्यक है।

- नागरिक स्वतंत्रता और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: अनुवीक्षण तंत्र के वर्द्धन को गोपनीयता सुरक्षा और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं को वन मंज़ूरी से छूट प्रदान की गई है, जिससे विशेषकर जनजातीय और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वनोन्मूलन और विस्थापन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

भारत की सीमाएँ और उन पर परिनियोजित सेनाएँ

|

सीमा |

परिनियोजित बल |

|

भारत-नेपाल सीमा |

|

|

भारत-पाकिस्तान सीमा |

|

|

भारत-चीन सीमा |

|

|

भारत-बांग्लादेश सीमा |

सीमा सुरक्षा बल (BSF) |

|

भारत-भूटान सीमा |

सशस्त्र सीमा बल (SSB) |

|

भारत-म्यांमार सीमा |

|

|

भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा |

तकनीक आधारित सीमा सुरक्षा में तेज़ी लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित परिनियोजन: जम्मू और पंजाब जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जहाँ घुसपैठ के प्रयास बढ़ गए हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 के पुंछ आतंकवादी हमले से वन क्षेत्रों की सुभेद्यताएँ उजागर हुईं, तथा ऐसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और ड्रोन आधारित टोही की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और स्वदेशी नवाचार: भारत को लागत प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिये iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार) के तहत स्टार्टअप का लाभ उठाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, मुंबई स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी आइडियाफोर्ज पूर्व में भारतीय सेना और BSF को दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिये ड्रोन की आपूर्ति कर चुकी है।

- गश्त अनुकूलन के लिये AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग: प्रोजेक्ट हिमशक्ति जैसे मॉडल का विस्तार किया जाना चाहिये, जो उपग्रह इमेजरी को संसाधित करने और पूर्वी लद्दाख में सीमा पार आवाजाही का पूर्वानुमान करने हेतु AI के उपयोग पर आधारित है।

- गश्ती योजना को बेहतर बनाने और अचानक होने वाली घुसपैठ की घटनाओं को कम करने के लिये पश्चिमी सीमा पर भी इसी प्रकार का नीति क्रियान्वित की जा सकती है।

- समन्वय के लिये एकीकृत सीमा कमान: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) मॉडल की तरह एक एकीकृत कमान को संस्थागत बनाया जाना चाहिये, जो एक केंद्रीय प्रणाली के तहत सीमा बलों, आव्रजन और निगरानी का समन्वय करता है।

- भारत BSF, सेना, CRPF और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिये इसका अनुकरण कर सकता है।

- उपग्रह निगरानी और GIS मानचित्रण का एकीकरण: भारत को वास्तविक समय सीमा निगरानी के लिये कार्टोसैट के उपयोग का विस्तार करना चाहिये और सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्नत संचार के लिये GSAT-7 (रुक्मिणी) का उपयोग करना चाहिये।

- उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इनपुट घुसपैठ-प्रवण क्षेत्रों के मानचित्रण और वास्तविक समय ट्रैकिंग में सहायता कर सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत की सीमा प्रबंधन चुनौतियों के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिये। (2023) प्रश्न. प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइये। (2020) प्रश्न. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (2016) प्रश्न. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमा पार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (2014) प्रश्न. दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्याँमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं? (2013) |