केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य संबंधी पहल

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय बजट 2025-26, आर्थिक समीक्षा (ES) 2024-25, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF), सीमा शुल्क (BCD), अप्रत्यक्ष कर, स्वास्थ्य बीमा, गिग वर्कर्स, ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM), पीएम मातृ वंदना योजना, बाल पोषण, आँगनवाड़ी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, WTO, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23, FSSAI, कीमोथेरेपी। मेन्स के लिये:केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पहल, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF) से संबंधित चिंताएँ, कैंसर डे-केयर सेंटर की स्थापना। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

- वित्त वर्ष 2026 के बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा वित्त वर्ष 2025 के 1.9% से मामूली रूप से बढ़कर 1.97% हो गया, लेकिन समग्र स्वास्थ्य आवंटन बजट के 2% से कम रहा।

- आर्थिक समीक्षा (EC) 2024-25 और केंद्रीय बजट 2025-26 में देश में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये कई उपायों की सिफारिश की गई और घोषणा की गई।

- कई घोषणाओं में से प्रमुख घोषणा डेकेयर कैंसर सेंटर की स्थापना है।

नोट: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सिफारिश की गई है कि स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 1.15% (2017) से बढ़ाकर 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% किया जाए।

स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये कौन-से उपाय सुझाए गए हैं तथा घोषित किये गए हैं?

- UPF पर कर लगाना: आर्थिक समीक्षा 2024-25 ने मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर के साथ संबंधों का हवाला देते हुए, उनकी खपत को रोकने के लिये अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF) पर 'स्वास्थ्य कर' का प्रस्ताव दिया है।

- UPF की अधिक खपत भारत के विश्व में मधुमेह का केंद्र बनने का मुख्य कारण है, जहाँ 101 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं।

- कैंसर देखभाल विस्तार: सरकार ने वित्त वर्ष 2026 तक प्रत्येक ज़िले में कैंसर देखभाल केंद्र और स्थानीय कीमोथेरेपी और उपचार के लिये वित्त वर्ष 2025-26 तक 200 नए डेकेयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

- जीवन रक्षक दवाओं में छूट: बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क (BCD) से छूट दी गई है, जिससे लागत कम हो जाएगी, जबकि फार्मा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रम (PAP) शुल्क मुक्त दवाएँ उपलब्ध कराना जारी रखेंगे।

- BCD एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में आयातित सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है।

- PAP उन लोगों की सहायता करते हैं जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, वे दवाइयों की पूरी लागत को कवर करते हैं या दवाओं पर छूट प्रदान करते हैं।

- गिग वर्कर्स के लिये एबी पीएम-जेएवाई: एबी पीएम-जेएवाई का विस्तार लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को कवर करने के लिये किया गया है, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के लिये ID कार्ड के साथ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।

- स्वास्थ्य अवसंरचना और जनशक्ति: स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किये जाने और वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति करने हतु वार्षिक रूप से 3,00,000 स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने हेतु पाँच कौशल केंद्र स्थापित किये जाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के लिये 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

- महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल: बाल पोषण और टीकाकरण हेतु वित्त पोषण में वृद्धि के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विस्तार किया जाएगा।

- अधिक आँगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली से उन्नत किया जाएगा।

- भैषजिक अनुसंधान: सरकार ने भैषजिक अथवा फार्मास्युटिकल विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के लिये 2,445 करोड़ रुपए आवंटित किये।

- मानसिक स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन: समग्र भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु निधि का आवंटन किया गया।

- चिकित्सा पर्यटन: सरकार भारत के चिकित्सा पर्यटन बाज़ार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिकित्सा पर्यटकों के लिये वीज़ा प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने की योजना बना रही है। वर्ष 2024 में भारत के चिकित्सा पर्यटन बाज़ार का मूल्य 7.56-10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2023 में "हील इन इंडिया" पहल शुरू की गई थी।

नोट:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का UPF व्यय वर्ष 2006 में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर था वर्ष 2019 में बढ़कर 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें खुदरा बिक्री (वर्ष 2011 से वर्ष 2021) में 13.7% की वृद्धि हुई है।

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 के अनुसार UPF हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू खाद्य बजट में 9.6% और शहरी क्षेत्रों के घरेलू खाद्य बजट में 10.64% का व्यय किया जाता है।

- ब्राज़ील, कनाडा, चिली, फ्राँस, मैक्सिको, इज़रायल, पेरू, यूनाइटेड किंगडम और उरुग्वे जैसे देश UPF की लेबलिंग और विपणन प्रतिबंधों के लिये न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल (NPM) का उपयोग करते हैं।

- NPM के अंतर्गत पोषक तत्त्वों के आधार पर खाद्य पदार्थों की रेटिंग की जाती है, ताकि स्वस्थ विकल्पों और स्वास्थ्य हेतु हानिप्रद विकल्पों की पहचान की जा सके।

- डेनमार्क ने वर्ष 2011 की शुरुआत में ही संतृप्त वसा पर कर लागू कर दिया था, जबकि मैक्सिको ने शर्करा युक्त पेय और जंक फूड पर अधिभार लगाया था ।

UPF की खपत में कमी लाने हेतु आर्थिक समीक्षा 2024-25 में क्या अनुशंसाएँ की गईं?

- स्पष्ट विनियमन: इसमें स्पष्ट UPF परिभाषाओं और लेबलिंग मानकों सहित सख्त FSSAI विनियमनों की अनुशंसा की गई।

- कड़ी निगरानी: स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और भ्रामक दावों को रोकने के लिये ब्रांडेड उत्पादों की कड़ी निगरानी किया जाने का सुझाव दिया गया।

- उन्नत उपभोक्ता संरक्षण: अतिरंजित विपणन, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों को लक्षित करने वाले विपणन की रोकथाम करने हेतु कानूनों का सुदृढ़ीकरण कर्ण एकी आवश्यकता है।

- उच्च कराधान: उपभोग को हतोत्साहित करने और लोक स्वास्थ्य पहलों को वित्तपोषित करने के लिये व्यापक मात्रा में विपणन किये गए UPF पर उच्च कर अधिरोपित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

- उपभोक्ता जागरूकता: विशेष रूप से बच्चों के लिये, UPF के स्वास्थ्य जोखिमों, जिनमें मोटापा, मधुमेह और अन्य चयापचय संबंधी रोग शामिल हैं, के बारे में शैक्षिक अभियान शुरू किये जाने चाहिये।

डेकेयर कैंसर सेंटर क्या है?

- परिचय: डेकेयर कैंसर सेंटर एक कैंसर क्लिनिक है जो ऐसे रोगियों के लिये एक दिन में कीमोथेरेपी की सुविधा प्रदान करता है जिन्हें त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है और जिन्हें रात भर अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होती है।

- सरकार की योजना वर्ष 2025-26 तक भारत के 759 ज़िला अस्पतालों में 200 केंद्र स्थापित करने की है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य ज़िला स्तर पर कैंसर देखभाल को बढ़ाना, महानगरीय अस्पतालों पर बोझ कम करना है, और यह उच्च उपचार लागत और लंबी यात्रा दूरी का सामना करने वाली ग्रामीण आबादी के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- महत्त्व: ये केंद्र कैंसर देखभाल की सुलभता में सुधार के लिये कीमोथेरेपी, दवाएँ, बायोप्सी और जटिलता प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेंगे।

- चिंताएँ:

- सेवा स्पष्टता का अभाव: रेडियोथेरेपी जैसे उन्नत उपचारों की अनुपस्थिति के बारे में चिंताएँ मौजूद हैं , जिसके लिये उपकरणों में उच्च निवेश की आवश्यकता होती है।

- बुनियादी ढाँचे की समस्या: कई ज़िला अस्पतालों में बायोप्सी सेवाओं का अभाव है, और कुछ मेडिकल कॉलेज कैंसर का उपचार उपलब्ध नहीं कराते, जिससे इन केंद्रों के प्रबंधन की उनकी क्षमता पर संदेह उत्पन्न होता है।

- विश्वास संबंधी मुद्दे: मरीज़ कैंसर के उपचार के लिये ज़िला-स्तरीय केंद्रों पर भरोसा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं, तथा एम्स जैसे स्थापित अस्पतालों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

- कार्यबल की कमी: छोटे ज़िलों में प्रशिक्षित कैंसर विशेषज्ञों को आकर्षित करने के बारे में चिंताएँ हैं, जिनके लिये प्रतिस्पर्द्धी वेतन और प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और नौ में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की आशंका है।

- इन केंद्रों से मरीजों की बढ़ती संख्या कम होगी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार सुलभता में सुधार होगा।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिये कैंसर देखभाल विस्तार और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF) पर कराधान सहित प्रमुख स्वास्थ्य उपाय प्रस्तुत किये गए हैं। यद्यपि इन पहलों का उद्देश्य पहुँच और सामर्थ्य में सुधार लाना है, फिर भी बुनियादी ढाँचे, कार्यबल और सार्वजनिक विश्वास जैसी चुनौतियाँ अभी भी महत्त्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: प्रस्तावित कैंसर डे-केयर सेंटरों के महत्त्व और उनके कार्यान्वयन में शामिल चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. बाज़ार में बिकने वाला ऐस्परटेम कृत्रिम मधुरक है। यह ऐमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य ऐमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस्तेमाल का क्या आधार है? (2011) (a) ऐस्परटेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एन्जाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगीं? (2021) प्रश्नः अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी) 21वी शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है? अतिसूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा देश के विकास के प्रक्रम में इसके प्रयोग के क्षेत्र का वर्णन कीजिये। (2016) |

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थिति (SIDE) रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति (SIDE) रिपोर्ट 2024, डिजिटल इंडिया, भारतनेट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, 5G रोलआउट, स्किल इंडिया डिजिटल हब, भारत का आत्मनिर्भर भारत विजन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। मेन्स के लिये:भारत के डिजिटल विकास के प्रमुख चालक, भारत के डिजिटल विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा तैयार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति (SIDE) रिपोर्ट 2024, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

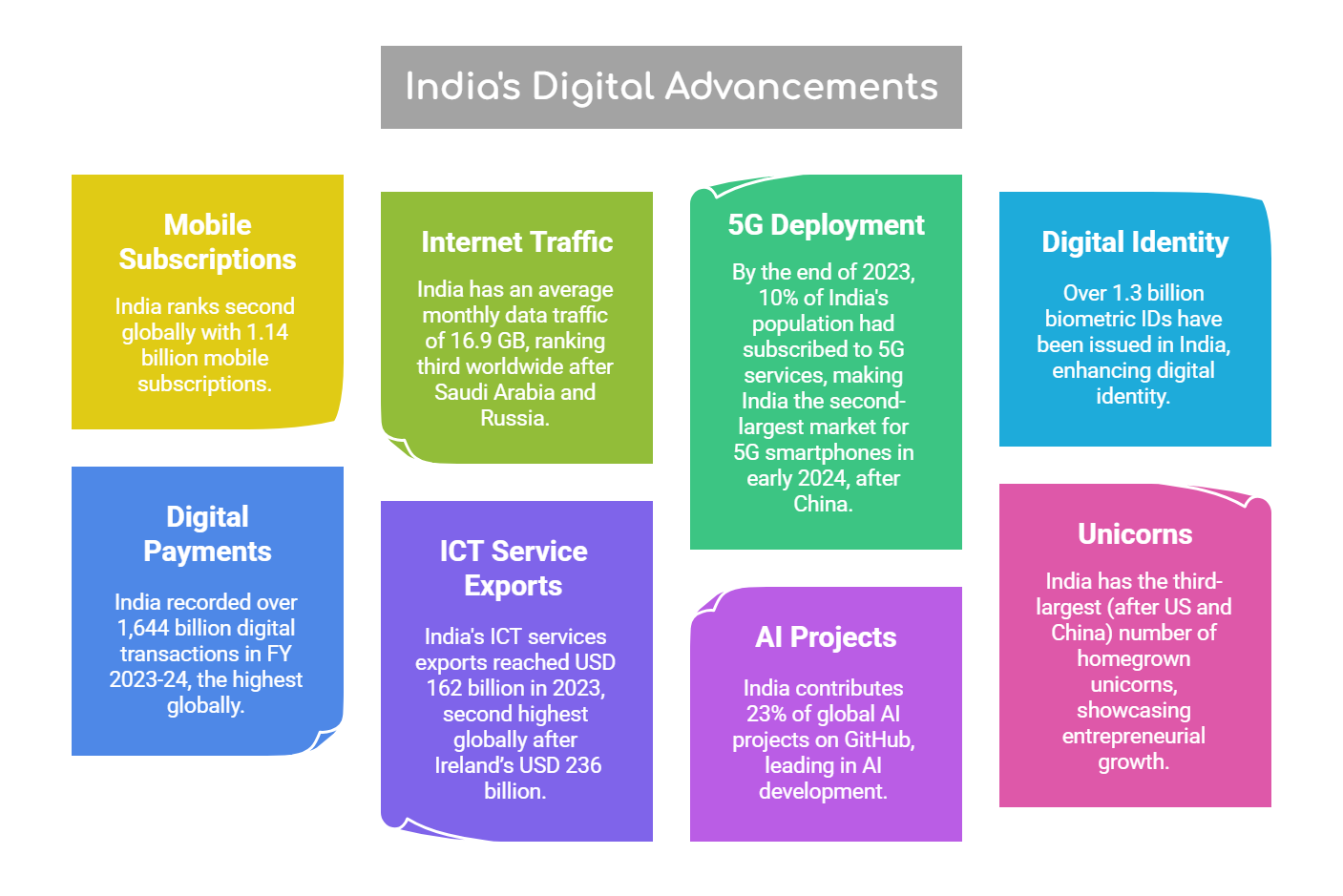

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति: अर्थव्यवस्था-व्यापी डिजिटलीकरण के संदर्भ में भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था (अमेरिका और चीन के बाद) है।

- व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं के डिजिटलीकरण के मामले में यह G-20 देशों में 12 वें स्थान पर है, जो औसत उपयोगकर्त्ता डिजिटलीकरण में कमी को दर्शाता है।

- डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान: वर्ष 2022-23 में, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% का योगदान दिया, जिसके वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 13.42% होने का अनुमान है।

- इसमें 2.55% कार्यबल कार्यरत है तथा उत्पादकता समग्र अर्थव्यवस्था से 5 गुना अधिक है।

- पूर्वानुमान: वर्ष 2029-30 तक, डिजिटल अर्थव्यवस्था कृषि और विनिर्माण को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद में एक-पाँचवें (20%) का योगदान करने की उम्मीद है।

- क्षेत्रवार विभेदन: पारंपरिक ICT क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है, जबकि बिग टेक और प्लेटफॉर्म सहित नए डिजिटल उद्योग, GVA का लगभग 2% हिस्सा हैं।

- राज्य-स्तरीय असमानताएँ: कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा जैसे अमीर राज्य गरीब राज्यों की तुलना में उच्च डिजिटलीकरण स्तर प्रदर्शित करते हैं।

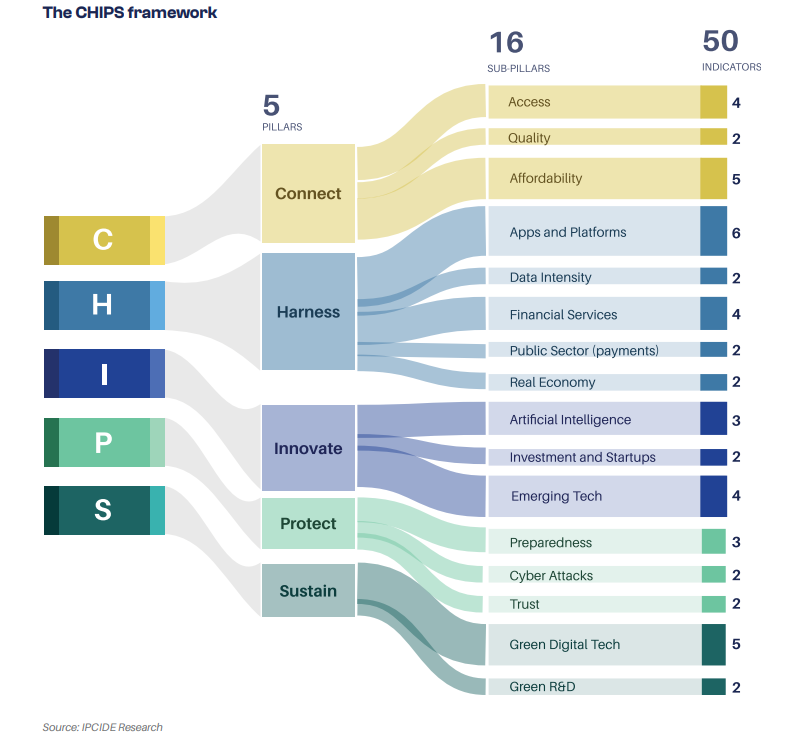

CHIPS (कनेक्ट-हार्नेस-इनोवेट-प्रोटेक्ट-सस्टेन):

- SIDE 2024 में प्रस्तुत CHIPS (कनेक्ट-हार्नेस-इनोवेट-प्रोटेक्ट-सस्टेन) ढाँचा, परिणामों और जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डिजिटलीकरण को मापने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

- इंटरनेट पहुँच पर ज़ोर देने वाले पारंपरिक सूचकांकों के विपरीत, CHIPS ढाँचे में 5 स्तंभ (कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट, सस्टेन) और 50 संकेतक शामिल हैं, जो राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर तुलना को सक्षम बनाते हैं।

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालक कौन-से हैं?

- डिजिटल अवसंरचना का विस्तार: भारत की डिजिटल अवसंरचना शहरी-ग्रामीण विभाजन के अंतर को कम कर रही है तथा एक जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है।

- भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान कर रही है, जबकि 5जी रोलआउट द्वारा विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में डिजिटल अपनाने, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स , फिनटेक और आईटी सेवाओं को बढ़ा दिया जा रहा है।

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे कार्यक्रम छोटे व्यवसायों को डिजिटल बाज़ार में प्रवेश करने में सक्षम बना रहे हैं ।

- स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच: किफायती स्मार्टफोन और कम लागत वाले डेटा ने भारत को मोबाइल-प्रथम अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और मनोरंजन तक पहुँच बढ़ गई है।

- घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन द्वारा भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन दिया जा रहा हैं।

- वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC): भारत में विश्व के 55% GCC स्थित हैं, जो सूचना प्रद्योगिकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

- स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और इनोवेशन: भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम डिजिटल इनोवेशन का एक प्रमुख चालक है। स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहल और महत्त्वपूर्ण फंडिंग से टेक स्टार्टअप्स को बाज़ार की विशेष आवश्यकताओंकी पूर्ति करने में सहायता मिली है।

- वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, वर्ष 2024 में भारतीय स्टार्टअप्स को 30.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त हुआ।

- डिजिटल वित्तीय समावेशन: UPI और जन धन खाते जैसे कार्यक्रमों से भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वित्तीय समावेशन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं।

- अक्तूबर 2024 में UPI के माध्यम से 16.58 बिलियन लेनदेन के साथ कुल 23.49 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास और रोज़गार की दृष्टि से एक प्रमुख चालक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय के साथ-साथ पारंपरिक क्षेत्रों में आए डिजिटल परिवर्तनों से उद्योगों का रूपांतरण हो रहा है और रोज़गार के नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। डिजिटल साक्षरता में वृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वीकरण और रोज़गार की संभावनाओं के विस्तार के साथ, भारत डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी देश की भूमिका निभाने हेतु उपयुक्त स्थिति में है, जिससे संधारणीय और समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त में से कौन-से ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर बनाए गए हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचन कीजिये। (2020) |

कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक समीक्षा 2025, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) मेन्स के लिये:मानसिक स्वास्थ्य पर अनौपचारिक कार्य का प्रभाव, खराब मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये उठाए जा सकने वाले कदम |

स्रोत: ईटी

चर्चा में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में कार्यस्थल संस्कृति, कार्य घंटों और जीवनशैली का मानसिक स्वास्थ्य और श्रमिक उत्पादकता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

- इसमें कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देने के लिये कार्यस्थल की बेहतर स्थितियों और स्वस्थ जीवनशैली की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- कार्यस्थल संस्कृति: सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि प्रबंधकों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने वाले कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य स्तर 33% अधिक होते हैं।

- काम में उद्देश्य की भावना से कल्याण में और वृद्धि होती है।

- कार्यभार प्रबंधन: अत्यधिक कार्यभार मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रबंधनीय कार्यभार वाले कर्मचारी काम से अभिभूत कर्मचारियों की तुलना में 27% अधिक मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट करते हैं।

- लंबी कार्य अवधि (प्रति सप्ताह 55-60 घंटे) तनाव और चिंता बढ़ाते हैं।

- दूरस्थ कार्य का प्रभाव: जबकि दूरस्थ कार्य अनुकूलता प्रदान करता है, पूर्णतः दूरस्थ कर्मचारी कार्यालय में या हाइब्रिड मॉडल में कार्य करने वालों की तुलना में 17% कम मानसिक कल्याण स्तर दर्ज करते हैं।

- कार्यस्थल पर सामाजिक संपर्क मानसिक स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- जीवनशैली विकल्प और मानसिक स्वास्थ्य:

- आहार संबंधी विकल्प: जो व्यक्ति अत्यधिक प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।

- शारीरिक गतिविधि: व्यायाम की कमी से तनाव में वृद्धि होती है तथा उत्पादकता में कमी होती है।

- सोशल मीडिया का उपयोग: अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का कारण है।

- पारिवारिक संबंध: परिवार के साथ सुदृढ़ संबंधों का मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्व-नियोजित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

- स्वरोज़गार में वृद्धि: स्वरोज़गार श्रमिकों का अनुपात 52.2% (2017-18) से बढ़कर 58.4% (2023-24) हो गया।

- क्षेत्रवार प्रवृत्ति: रोज़गार में कृषि क्षेत्र प्रमुख बना हुआ है, जो उक्त अवधि के दौरान 44.1% से बढ़कर 46.1% हो गया।

- नियमित रोज़गार में गिरावट: वेतनभोगी रोज़गार की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 22.8% थी जो वर्ष 2023-24 में घटकर 21.7% हो गई।

- अनियत रोज़गार भी 24.9% से घटकर 19.8% हो गया, जो संरचित स्वरोज़गार की ओर बदलाव का संकेत है।

- बेरोज़गारी में कमी: बेरोज़गारी दर (15+ आयु वर्ग) 6% (2017-18) से घटकर 3.2% (2023-24) हो गई।

- औपचारिक क्षेत्र में वृद्धि: EPFO अंशदान में निवल वृद्धि दोगुनी से अधिक हुई, जो 61 लाख (2018-19) से बढ़कर 1.31 करोड़ (2023-24) हो गई, जिसमें 61% नए वेतन-सूची में युवा (<29 वर्ष) शामिल हैं।

खराब मानसिक स्वास्थ्य के अर्थव्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव क्या हैं?

- उत्पादकता में कमी: अवसाद और दुश्चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकार से कार्य कुशलता में कमी, अनुपस्थिता और प्रस्तुतिवाद (अस्वस्थ रहते हुए कार्य करना) जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अवसाद और दुश्चिंता के कारण प्रतिवर्ष 12 बिलियन कार्य दिवसों का नुकसान होता है, जिसकी आर्थिक लागत लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- अनुपस्थिता और टर्नओवर: खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण बीमार रहने के दिनों की संख्या बढ़ सकती है, समय से पहले कार्यस्थल छोड़ने की प्रवृत्ति हो सकती है, और नौकरी छूटने की संभावना बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यप्रवाह बाधित हो सकता है तथा भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रतिस्थापन से जुड़ी लागत बढ़ सकती है।

- आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का प्रति माह लगभग 15 कार्य दिवस का ह्रास होता है, जबकि स्वस्थ व्यक्तियों के लिये यह 2 से 3 दिन है।

- स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि: खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण बार-बार चिकित्सक से मिलना, अस्पताल में भर्ती होने और दीर्घकालिक उपचार के कारण स्वास्थ्य देखभाल लागत बढ़ जाती है, जिससे लोक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे पर बोझ बढ़ जाता है तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रभावित होते हैं।

- नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता में गिरावट: खराब मानसिक स्वास्थ्य रचनात्मकता, जोखिम लेने और निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे तकनीकी और व्यावसायिक प्रगति धीमी हो जाती है, विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जो तनाव और थकान का सामना कर रहे हैं।

माइंड हेल्थ कोशेंट (Mind Health Quotient- MHQ)

- MHQ मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली का आकलन करने वाला एक मानकीकृत उपाय है।

- यह मूल्यांकन एक मानकीकृत प्रश्नावली पर स्वयं-रिपोर्ट की गई प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जो भावनात्मक लचीलापन, संज्ञानात्मक कार्य, सामाजिक कल्याण और जोखिम कारकों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मानसिक कल्याण का आकलन करता है।

- MHQ स्कोर -100 से +200 तक होता है, जो समग्र मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करता है। उच्च स्कोर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 द्वारा क्या सुझाव दिये गए हैं?

- कार्यस्थल सुधार: पारस्परिक संबंधों में सुधार, कार्यस्थल पर तनाव को कम करने और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देकर एक सहायक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना।

- बर्नआउट को रोकने और उत्पादकता बढ़ाने के लिये कार्य-घंटों के विनियमन को लागू करना।

- लचीले कार्य मॉडल: लचीलेपन और सामाजिक संपर्क को संतुलित करने के लिये हाइब्रिड कार्य नीतियों को प्रोत्साहित करना, जिससे पूर्ण दूरस्थ कार्य के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

- स्वास्थ्य और जीवनशैली में हस्तक्षेप: नियोक्ताओं और सरकार को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देना चाहिये।

- जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: कार्यस्थल पर बेहतर स्वास्थ्य के लिये बड़े पैमाने पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पहल, परामर्श सेवाएँ और कर्मचारी सहायता कार्यक्रम लागू करना।

- नीति और विधायी उपाय: श्रम कानूनों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विचारों को एकीकृत करके व्यावसायिक स्वास्थ्य नीतियों को मज़बूत बनाना, तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल प्रथाओं को अपनाया जाए।

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है। स्वस्थ कार्यबल उत्पादकता, लचीलापन और आर्थिक विकास की कुंजी है। सहायक नीतियों के माध्यम से कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से भारत की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह मज़बूत होगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (2020) प्रश्न. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिये समुचित स्थानीय समुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। स्पष्ट कीजिये। (2018) |

भारत में डिजिटल बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार

प्रिलिम्स के लिये:आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडियाAI मिशन, लाॅर्ज मल्टीमॉडल मॉडल्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), सतत् विकास, आधार, UPI मेन्स के लिये:भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) की चुनौतियाँ और शमन, इंडियाAI मिशन, AI नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भारत में AI पारिस्थितिकी तंत्र |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत का डिजिटल बुनियादी ढाँचा तेज़ी से विकसित हुआ है, जिसने वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 11.74% का योगदान दिया है और वर्ष 2029-30 तक सकल घरेलू उत्पाद के 20% तक पहुँचने का अनुमान है।

- इस वृद्धि को और तेज करने के लिये, केंद्रीय बजट 2025-26 में AI बुनियादी ढाँचे और कौशल निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करने के लिये इंडियाAI मिशन के लिये 2,000 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

भारत के डिजिटल अवसंरचना विकास में प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI): UPI को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, यह अब वैश्विक वास्तविक समय लेनदेन के 49% को संचालित करता है (ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024)।

- डिजिटल लेन-देन 707.93 करोड़ रुपए (वर्ष 2016) से बढ़कर 23.24 लाख करोड़ रुपए (वर्ष 2024) हो गया, जिसमें भाग लेने वाले बैंकों की संख्या 35 से बढ़कर 641 हो गई। इसका विस्तार UAE, सिंगापुर और फ्राँस सहित 7 देशों तक हो गया है।

- इंटरनेट अवसंरचना:

- टेलीफोन कनेक्शन 933 मिलियन (वर्ष 2014) से बढ़कर 1,188.70 मिलियन (वर्ष 2024) हो गए।

- इंटरनेट कनेक्शन 25.15 करोड़ (वर्ष 2014) से बढ़कर 96.96 करोड़ (वर्ष 2024) हो गए, जो 285% की वृद्धि है।

- ब्रॉडबैंड की पहुँच 1,452% बढ़कर 6.1 करोड़ (वर्ष 2014) से 94.92 करोड़ (वर्ष 2024) हो गई।

- ग्राम पंचायतों को किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2011 में शुरू की गई भारतनेट योजना के तहत वर्ष 2025 तक 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी तथा 1.04 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किये जाएंगे।

- टेलीफोन कनेक्शन 933 मिलियन (वर्ष 2014) से बढ़कर 1,188.70 मिलियन (वर्ष 2024) हो गए।

- आधार: वर्ष 2009 में शुरू किया गया आधार बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा को जोड़ने वाला एक डिजिटल पहचान प्रणाली है। इसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वित्तीय समावेशन और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है।

- मार्च, 2023 तक 136.65 करोड़ आधार कार्ड जारी किये जा चुके थे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने 100 करोड़ लेनदेन (जनवरी 2025) को पार कर लिया तथा ई-केवाईसी लेनदेन 0.01 करोड़ (2014) से बढ़कर 1,470.22 करोड़ (2023) हो गया।

- डिजिलॉकर और उमंग: वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया डिजिलॉकर, डिजिटल दस्तावेज़ों तक सुरक्षित पहुँच प्रदान करता है, जिससे भौतिक रिकॉर्ड पर निर्भरता कम हो जाती है।

- फरवरी, 2025 तक, इसके 46.52 करोड़ उपयोगकर्त्ता हैं, वार्षिक साइनअप 9.98 लाख (2015) से बढ़कर 2025.07 लाख (2024) हो गया है।

- ई-गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत करने के लिये लॉन्च की गई उमंग ऐप के वर्ष 2024 में 7.34 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्त्ता होंगे, जो वर्ष 2017 में 0.25 लाख थे।

- ONDC और GeM: ONDC (2022 में लॉन्च) निष्पक्ष ई-कॉमर्स प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है, जिससे MSME को लाभ होता है। दिसंबर, 2024 तक, इसका विस्तार 616+ शहरों तक हो गया, जिसमें 7.64 लाख विक्रेता तथा 154.4 मिलियन ऑर्डर थे।

- वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया GeM, वित्त वर्ष 2024-25 में 4.09 लाख करोड़ रुपए के GMV के साथ सरकारी खरीद को सुव्यवस्थित करता है, 1.6 लाख खरीदारों और 22.5 लाख विक्रेताओं को समर्थन प्रदान करता है, छोटे उद्यमों के लिये पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ावा देता है।

- भाषिणी: भाषिणी ने 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में डिजिटल पहुँच को बढ़ाया है, मासिक 100 मिलियन से अधिक अनुमान लगाने की सुविधा प्रदान की है तथा 500,000 से अधिक ऐप डाउनलोड किये गए हैं, जिससे समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा मिला है, जिससे भाषाई विभाजन के अंतर को कम किया जा रहा है।

इंडियाAI मिशन क्या है?

- परिचय: इंडियाAI मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य AI में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक AI इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना, डेटा गुणवत्ता बढ़ाना और AI मॉडल को परिष्कृत बनाना, स्वदेशी AI प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं शासन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर एक सुदृढ़ AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

- इस मिशन के अंतर्गत AI स्टार्टअप्स की सहायता करने, प्रतिभा को आकर्षित करने और नैतिक AI प्रथाओं को सुनिश्चित करने का भी कार्य किया जाता है।

- बजटीय आवंटन: वर्ष 2025-26 के लिये इस मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जो योजना के कुल परिव्यय का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है।

- प्रमुख घटक:

- AI उत्कृष्टता केंद्र: इसका उद्देश्य शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिये पाठ्यक्रम में AI प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसके लिये 500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।

- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 में घोषित कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों में 3 AI केंद्रों को मिलने वाली सहायता जारी रहेगी।

- इंडियाAI इनोवेशन सेंटर

- इंडियाAI डेटासेट प्लेटफॉर्म

- इंडियाAI एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल

- इंडियाAI फ्यूचर स्किल्स

- इंडियाAI स्टार्टअप फाइनेंसिंग

- सुरक्षित और विश्वसनीय AI

- AI उत्कृष्टता केंद्र: इसका उद्देश्य शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिये पाठ्यक्रम में AI प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसके लिये 500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।

निष्कर्ष:

भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे से आर्थिक विकास, शासन दक्षता और वित्तीय समावेशन को व्यापक बढ़ावा मिला है। इस प्रगति को बनाए रखने और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, साइबर सुरक्षा का उन्नयन किये जाने, 5G का विस्तार करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देश की डिजिटल क्षमताओं का पूर्णतम उपयोग कर, भारत सतत् विकास को आगे बढ़ा सकता है, सेवा वितरण में सुधार कर सकता है और डिजिटल युग में नागरिकों का सशक्तीकरण कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. इंडियाAI मिशन के उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं? इसके अंतर्गत भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य को किस प्रकार रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत के प्रमुख शहरों में IT उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ क्या हैं? (2022) प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचना कीजिये। (2020) |