कृषि

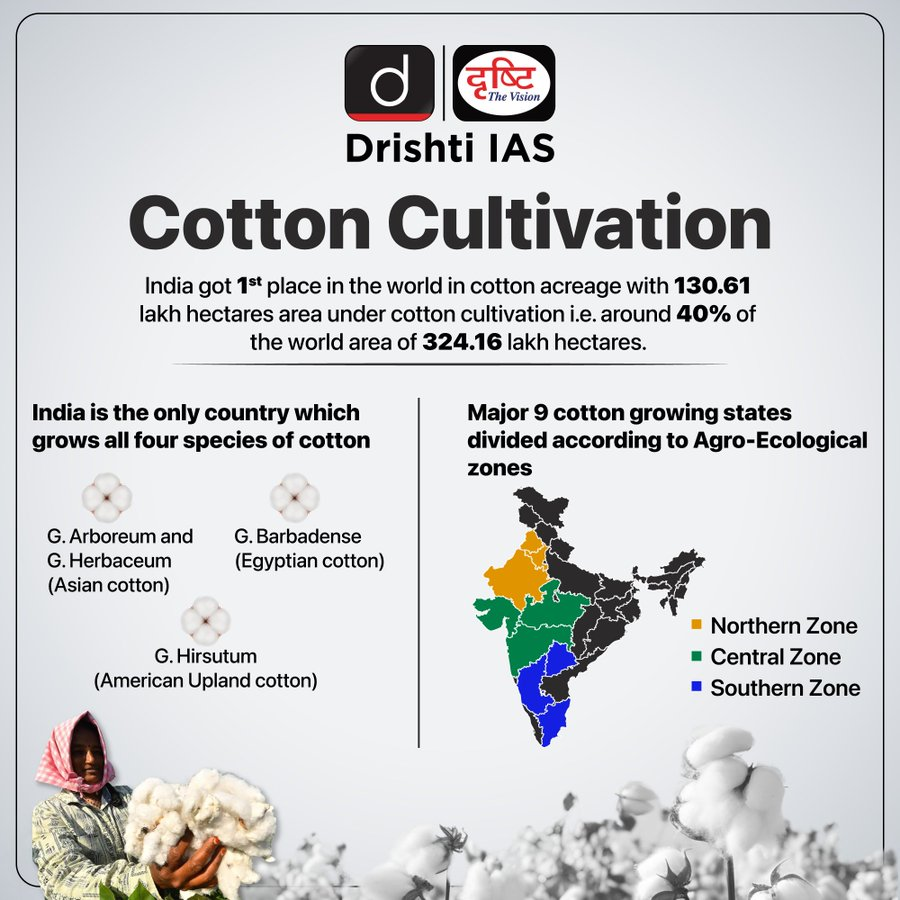

भारत में कपास की कृषि

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किये गए आँकड़ों के अनुसार इस दशक में अक्तूबर 2023 से सितंबर 2024 की अवधि में वस्त्र उद्योग द्वारा कपास की खपत सबसे अधिक रही।

कपास की कृषि से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय:

- कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है।

- भारत में इसके आर्थिक महत्त्व को देखते हुए इसे "व्हाइट-गोल्ड" भी कहा जाता है।

- भारत में लगभग 67% कपास वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 33% सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है।

- कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है।

- खेती के लिये आवश्यक स्थितियाँ:

- कपास की खेती के लिये पालामुक्त दीर्घ अवधि और ऊष्म व धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म तथा आर्द्र जलवायवीय परिस्थितियों में इसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है।

- कपास की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिसमें उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मृदा, मध्य क्षेत्र की काली मृदा तथा दक्षिणी क्षेत्र की मिश्रित काली व लाल मृदा शामिल है।

- कपास में लवणता के प्रति कुछ सहनशीलता होती है, किंतु यह जलभराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, यह कपास की खेती में अच्छी जल निकासी वाली मृदा के महत्त्व को रेखांकित करता है।

- हाइब्रिड और BT कपास:

- हाइब्रिड कपास: यह विभिन्न आनुवंशिक विशेषताओं वाले दो मूल पौधों के संक्रमण द्वारा बनाया गया कपास है। हाइब्रिड अक्सर प्रकृति में अनायास और बेतरतीब ढंग से निर्मित होते हैं जब खुले-परागण वाले पौधे अन्य संबंधित किस्मों के साथ स्वाभाविक रूप से पर-परागण करते हैं।

- BT कपास: यह आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव अथवा कपास की आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट-रोधी किस्म है।

- भारत का परिदृश्य:

- कपास के वैश्विक उत्पादन में स्थान (नवंबर 2023): वैश्विक स्तर पर भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

- सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र (2022-23): मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)।

कपास क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार की पहल

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission- NFSM) के तहत कपास विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है तथा इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India - CCI): इसकी स्थापना वर्ष 1970 में कंपनी अधिनियम 1956 अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी।

- इसकी भूमिका यह है कि जब भी बाज़ार की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य समर्थन से नीचे गिरती हैं, तो मूल्य समर्थन उपायों को लागू करके कीमतों को स्थिर किया जाता है।

- कपास के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) फॉर्मूला: कपास किसानों के आर्थिक हित और कपड़ा उद्योग के लिये कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना के लिये उत्पादन लागत का 1.5 गुना (A2+FL) का फार्मूला पेश किया गया।

- भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India- CCI): जब उचित औसत गुणवत्ता ग्रेड कपास बीज (कपास) एमएसपी दरों से नीचे गिर गया, तो MSP संचालन के लिये एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया।

- वस्त्र सलाहकार समूह (Textile Advisory Group- TAG): उत्पादकता, मूल्य, ब्रांडिंग आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये कपास मूल्य शृंखला में हितधारकों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिये कपड़ा मंत्रालय द्वारा गठित।

- कॉट-एली मोबाइल एप: किसानों को उपयोगकर्त्ता अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से MSP दर, खरीद केंद्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये विकसित किया गया।

- कपास संवर्द्धन और उपभोग समिति (Committee on Cotton Promotion and Consumption - COCPC): कपड़ा उद्योग को कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

भारत में कपास क्षेत्र से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- कीटों का हमला: पिछले उदाहरणों में कपास उत्पादन में गिरावट के लिये ज़िम्मेदार प्राथमिक कारक पिंक बॉलवॉर्म (पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला) का उद्भव था।

- जब गुलाबी बॉलवर्म (PBW) लार्वा कपास के बीजकोषों पर आक्रमण करते हैं, तो इससे कपास के पौधे कम कपास उत्पन्न करते हैं और उत्पादित कपास निम्न गुणवत्ता का होता है।

- PBW एकभक्षी (जो मुख्य रूप से एक ही विशिष्ट प्रकार के भोजन पर निर्भर करता है) है, जो मुख्य रूप से कपास खाता है, जो बीटी प्रोटीन के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने में योगदान देता है।

- बीटी संकर की निरंतर खेती के कारण PBW की जनसंख्य में प्रतिरोधकता विकसित हो गई।

- गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में इस कीट का भारी प्रकोप रहा है।

- पैदावार में उतार-चढ़ाव: भारत में कपास का उत्पादन कई कारकों के कारण काफी अप्रत्याशित हो सकता है।

- सिंचाई प्रणालियों तक सीमित पहुँच, मिट्टी की उर्वरता में कमी तथा अप्रत्याशित सूखा या अत्यधिक वर्षा सहित अनियमित मौसम पैटर्न, कपास की पैदावार के संबंध में अनिश्चितता में योगदान करते हैं।

- छोटे किसानों का प्रभुत्व: भारत में कपास की कृषि का अधिकांश हिस्सा छोटे किसानों द्वारा किया जाता है।

- ये किसान प्रायः पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भर रहते हैं तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों तक उनकी पहुँच सीमित होती है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र कपास उत्पादन प्रभावित होता है।

- सीमित बाज़ार पहुँच: भारत में कपास उत्पादकों की एक बड़ी संख्या को बाज़ार तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे अपनी फसल को बिचौलियों को कम दरों पर बेचने के लिये मजबूर होते हैं।

आगे की राह

- एकीकृत कीट प्रबंधन: ऐसी एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management- IPM) रणनीतियों की वकालत करने की आवश्यकता है जो कीटों का प्रभावी ढंग

- से प्रबंधन करते हुए कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने के लिये प्राकृतिक नियंत्रण,फसलों और लाभकारी कीटों को जोड़ती हैं।

- यील्ड/प्राप्ति के अंतर को कम करना: भारत कपास के रकबे में अग्रणी है, लेकिन प्रमुख उत्पादकों की तुलना में उपज में पीछे है। NFSM के तहत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन परियोजना जैसी पहल उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (High-Density Planting Systems- HDPS) और इस अंतर को कम करने के लिये मूल्य शृंखला दृष्टिकोण जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती है।

- आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास: जिनिंग, कताई और बुनाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण, दक्षता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Technology Upgradation Fund Scheme- TUFS) एवं मेगा टेक्सटाइल पार्क (MITRA) जैसी योजनाओं का लाभ उठाना।

- MSP गणना में सुधार: हाल ही में संशोधित MSP फॉर्मूला (उत्पादन लागत का 1.5 गुना) किसानों के लिये उचित रिटर्न सुनिश्चित करता है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर निरंतर सुधार से किसानों की आय सुरक्षा को और मज़बूत किया जा सकता है।

- बाज़ार संबंधों को मज़बूत करना: मज़बूत खरीद प्रणाली, मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा मज़बूत कपास ग्रेडिंग और मानकीकरण तंत्र जैसी पहल किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने एवं बिचौलियों द्वारा शोषण को कम करने में मदद कर सकती है।

- ब्रांडिंग और ट्रेसेबिलिटी: "कस्तूरी कॉटन" जैसी पहल वैश्विक बाज़ार में भारतीय कपास के लिये एक अलग पहचान बना सकती है, जिसमें गुणवत्ता आश्वासन तथा ट्रेसेबिलिटी पर ज़ोर दिया जा सकता है। इससे प्रीमियम कीमतें आकर्षित हो सकती हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ विश्वास बढ़ सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में कपास क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में कपास क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? (2021) (a) भूरी वन मृदा उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित विशेषताएँ भारत के एक राज्य की विशिष्टताएँ हैंः (2011)

उपर्युक्त सभी विशिष्टताएँ निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं? (a) आंध्र प्रदेश उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के लिये कारकों का विश्लेषण कीजिये। (2013) |

भूगोल

हिंदू कुश हिमालय में न्यून हिमपात

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD), गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु बेसिन, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, शीतकालीन वर्षा, हिमपात, पेरिस समझौता, ला नीना और अल नीनो घटनाएँ, मेन्स के लिये:हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र और उससे संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) की हालिया रिपोर्ट में हिंदू कुश हिमालय (HKH) के गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु घाटियों में हिम स्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया है।

- CIMOD, एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और यह हिंदू कुश हिमालय को अधिक हरित, अधिक समावेशी एवं जलवायु-अनुकूल बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक निष्कर्ष:

- अफगानिस्तान में अमु दरिया नदी बेसिन में सबसे कम हिमपात दर्ज किया गया, जबकि ईरान और अफगानिस्तान की पेयजल आपूर्ति के लिये महत्त्वपूर्ण हेलमंद नदी में हिमपात सामान्य से लगभग 32% कम रहा।

- चीन की येलो रिवर बेसिन का जलस्तर सामान्य स्तर से 20.2% अधिक है, जो पूर्वी एशियाई शीतकालीन मानसून से आने वाली शीत पवनों एवं प्रशांत महासागर से आने वाली आर्द्ध पवनों के परस्पर प्रभाव से प्रभावित होता है।

- भारत के संदर्भ में:

- रिपोर्ट में वर्ष 2003 से वर्ष 2024 तक के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि गंगा नदी बेसिन में 22 वर्षों में सबसे कम हिमपात हुआ है और साथ ही ब्रह्मपुत्र बेसिन में सामान्य स्तर की तुलना में हिम की स्थिरता में 14.6% की कमी दर्ज की गई है।

- न्यून हिमपात के पीछे का कारण:

- कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ एवं वैश्विक तापन का प्रभाव:

- इस अध्ययन से पता चलता है कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर एवं काला सागर के गर्म समुद्रों से कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में सर्दियों में होने वाले हिमपात के साथ-साथ वर्षा भी कम हो गई है।

- इसके अतिरिक्त, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ला-नीना एवं अल-नीनो की घटनाएँ तीव्र हो गई हैं, जिससे क्षेत्र की हिम धारण क्षमता और अधिक न्यून हो गई है।

- पेरिस समझौते के तहत निर्धारित 1.5°C वैश्विक तापमान सीमा हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तापमान वृद्धि होने की संभावना है।

- पर्यावरण का क्षरण:

- वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, असंतुलित भूमि प्रथाओं के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण HKH क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षरण के कारण क्षेत्र में मृदा अपरदन, जैवविविधता का ह्रास एवं जल प्रदूषण जैसे गंभीर प्रभाव हो रहे हैं।

- आक्रामक प्रजातियों का प्रसार:

- सिरसियम आर्वेन्से (कनाडा थीस्ल) तथा ट्राइफोलियम रेपेन्स (सफेद तिपतिया घास) जैसी आक्रामक प्रजातियों का प्रसार, देशी हिमालयी प्रजातियों के लिये एक बड़ा खतरा बन गई है, जिससे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का नाज़ुक संतुलन बिगड़ रहा है।

- कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ एवं वैश्विक तापन का प्रभाव:

- मुख्य अनुशंसाएँ:

- दीर्घकालिक रणनीतियाँ:

- इस अध्ययन से पता चलता है कि सिरसियम आर्वेन्से जैसी देशी प्रजातियों के साथ पुनर्वनीकरण से HKH क्षेत्र के हिम प्रतिधारण में सुधार होता है।

- उन्नत मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना।

- जल अवसंरचना में सुधार किया जाएगा तथा हिम प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के लिये सुरक्षात्मक नीतियाँ बनाई जाएंगी।

- निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने से HKH क्षेत्र को पुनः स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी।

- जलवायु परिवर्तन का शमन:

- बढ़ते तापमान को कम करने के लिये उत्सर्जन कम करना और साथ ही G-20 देशों पर ध्यान केंद्रित करना क्योंकि वे वैश्विक उत्सर्जन में 81% के लिये उत्तरदायी हैं।

- जीवाश्म ईंधन से हटकर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाना।

- दीर्घकालिक रणनीतियाँ:

हिम की दृढ़ता क्या है?

- परिचय:

- हिम की दृढ़ता से तात्पर्य उस अवधि से है जब बर्फ ज़मीन पर बनी रहती है। जब यह बर्फ पिघलती है, तो यह लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिये जल का महत्त्वपूर्ण स्रोत होती है।

- महत्त्व:

- हिंदू कुश हिमालय (HKH) नदी घाटियों में, बर्फ का पिघलना नदियों के लिये सबसे बड़ा जल स्रोत है, जो क्षेत्र की 12 प्रमुख नदी घाटियों में वार्षिक अपवाह का 23% योगदान देता है।

- ये नदी बेसिन विश्व की लगभग एक-चौथाई आबादी को जल उपलब्ध कराते हैं तथा HKH क्षेत्र के 240 मिलियन लोगों के लिये मीठे जल का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

- गंगा नदी बेसिन में, ज़मीन पर हिम का बने रहना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके पिघलने से गंगा के जल में 10.3% योगदान होता है, जबकि ग्लेशियर पिघलने से केवल 3.1% योगदान होता है।

- इसी तरह, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी बेसिन में, हिम पिघलने से क्रमशः 13.2% एवं लगभग 40% जल आपूर्ति होती है, जबकि ग्लेशियरों से 1.8% तथा 5% जल मिलता है।

- हिंदू कुश हिमालय (HKH) नदी घाटियों में, बर्फ का पिघलना नदियों के लिये सबसे बड़ा जल स्रोत है, जो क्षेत्र की 12 प्रमुख नदी घाटियों में वार्षिक अपवाह का 23% योगदान देता है।

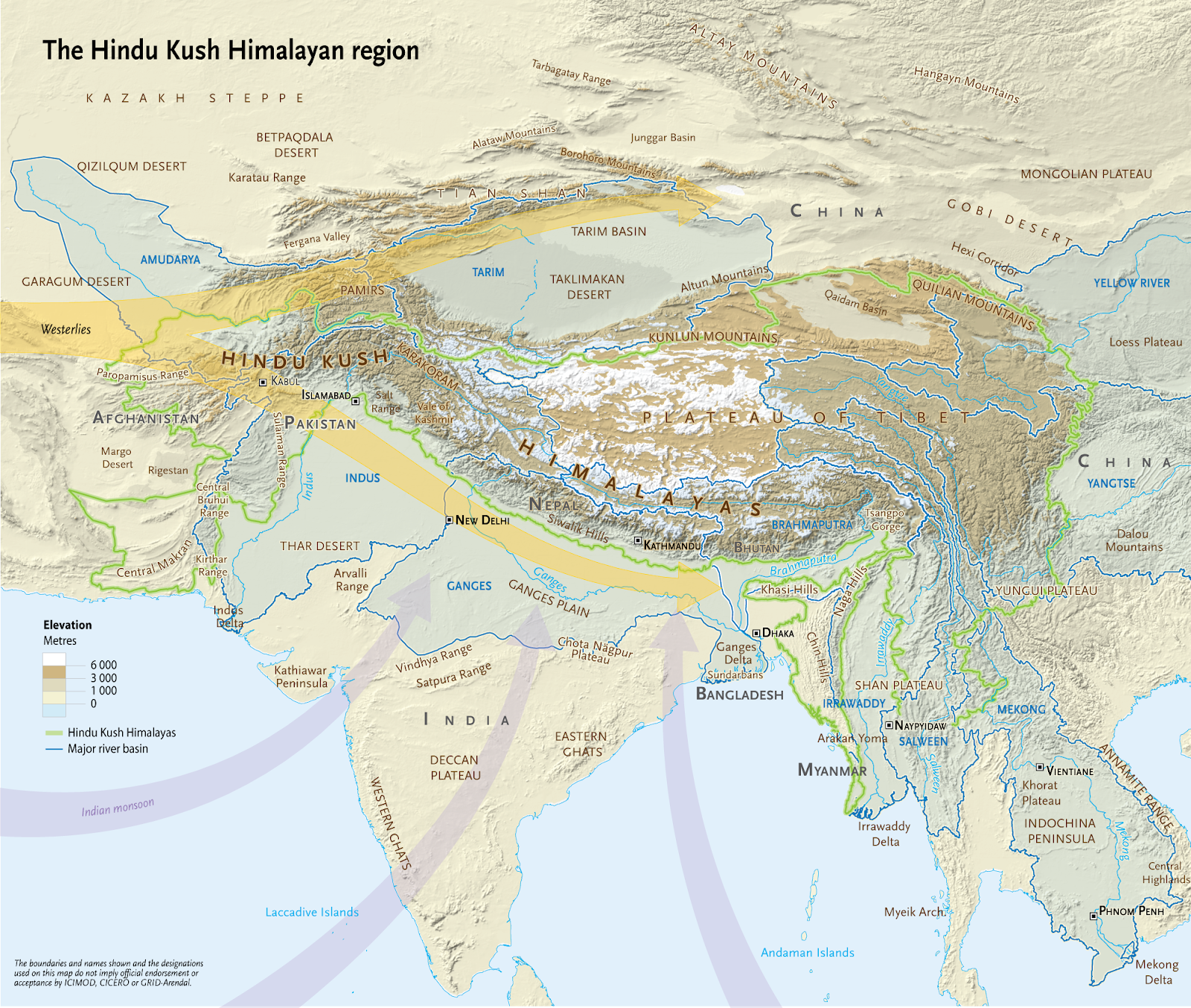

हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र क्या है?

- HKH का भौगोलिक विस्तार:

- हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताज़िकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक फैला हुआ है।

- तीसरा ध्रुव:

- अपने विशाल बर्फ और हिम भंडार के कारण इसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है,यह जलवायु के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्त्वपूर्ण है।

- यह क्षेत्र आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ (ice) तथा हिम (Snow) की सबसे बड़ी सांद्रता रखता है।

- HKH क्षेत्र की बर्फ और हिम प्रमुख नदियों के लिये महत्त्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में काम करती है, जो एशिया के 16 देशों से होकर बहती हैं।

- HKH से प्रमुख नदी प्रणालियाँ और उनका गंतव्य:

- दक्षिण एशिया:

- सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र → अरब सागर और बंगाल की खाड़ी

- मध्य एशिया:

- सीर दरिया, अमु दरिया → पूर्व अरल सागर बेसिन

- पूर्वी एशिया:

- तारिम → तकलामाकन रेगिस्तान

- पीली नदी → बोहाई की खाड़ी

- यांग्त्ज़ी → पूर्वी चीन सागर

- दक्षिण-पूर्व एशिया:

- मेकांग → दक्षिण चीन सागर

- चिंदविन, साल्विन, इरावदी → अंडमान सागर

- दक्षिण एशिया:

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और विभिन्न जलवायु-अनुकूल प्रथाओं का पालन करके इसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. जब आप हिमायल की यात्रा करेंगे, तब आप निम्नलिखित को देखेंगे: (2012)

उपर्युक्त में से कौन-से हिमालय तरुण वलित पर्वत होने के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न.1 विश्व की प्रमुख पर्वत शृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण वर्णन कीजिये। (2021) प्रश्न.2 हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल-संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? (2020) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में गरीबी और असमानता

प्रिलिम्स:प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद् (PMEAC), गरीबी रेखा, विश्व बैंक, वीएम दांडेकर और एन रथ, अलघ समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW), कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS), GST, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मुद्रास्फीति, गिनी गुणांक, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण मेन्स:भारत में गरीबी आकलन और असमानता की स्थिति से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद् (PMEAC) के प्रमुख बिबेक देबरॉय ने भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा की समीक्षा का समर्थन किया और राज्य स्तर पर असमानता का विश्लेषण करने का सुझाव दिया।

भारत में गरीबी की स्थिति क्या है?

- परिचय:

- गरीबी से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है, जिसमें लोगों या समुदायों के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिये वित्तीय संसाधन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होती हैं।

- सितंबर 2022 में विश्व बैंक ने वर्ष 2017 की कीमतों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को 2.15 अमेरिकी डॉलर पर निर्धारित किया।

- इसका अर्थ यह है कि प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक गरीब माना जाता है।

- भारत में गरीबी का आकलन:

- वी. एम. दांडेकर और एन. रथ (वर्ष 1971) समिति: इसने भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया।

- यह वर्ष 1960-61 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के आँकड़ों पर आधारित था।

- उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा को उस व्यय से निकाला जाना चाहिये, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिये पर्याप्त हो।

- अलघ समिति (वर्ष 1979): इसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये गरीबी रेखा का निर्माण किया।

- इसमें वर्ष 1973-74 के मूल्य स्तरों के आधार पर अनुशंसित पोषण संबंधी आवश्यकताएँ और संबंधित उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 2400 कैलोरी (49.1 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) और शहरी क्षेत्रों के लिये 2100 कैलोरी (56.7 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) रखा गया।

- लकड़ावाला समिति (वर्ष 1993): इसने निम्नलिखित सुझाव दिये:

- उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी खपत के आधार पर की जानी चाहिये।

- गरीबी रेखा का निर्धारण राज्य-विशिष्ट के आधार पर किया जाना चाहिये और इन्हें शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का उपयोग करके अद्यतन किया जाना चाहिये।

- तेंदुलकर समिति (2005): इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा गरीबी का आकलन करने के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये की गई थी और इसने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- रिपोर्ट के अनुसार, 2004-05 में ग्रामीण गरीबी दर 41.8%, शहरी गरीबी दर 25.7% तथा अखिल भारतीय गरीबी दर 37.2% थी।

- रंगराजन समिति (2012): देश की गरीबी माप पद्धति की समीक्षा के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई थी।

- इसने गरीबी को शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए प्रतिदिन से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया।

- इसने अनुमान लगाया कि तेंदुलकर समिति के अनुमानों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर 19% अधिक और शहरी क्षेत्रों में 41% अधिक था।

- वी. एम. दांडेकर और एन. रथ (वर्ष 1971) समिति: इसने भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया।

भारत में नई आधिकारिक गरीबी रेखा की क्या आवश्यकता है?

- अप्रचलित डेटा (Outdated Data): तेंदुलकर समिति (2005) पर आधारित भारत का गरीबी रेखा अनुमान दो दशक पुराना है।

- इस डेटा के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाना एक निरर्थक अभ्यास है और इससे गरीबी का बहुत कम आकलन होता है।

- वैश्विक डेटा से असंगत:

- विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण भारत में वर्ष 2020 में "56 मिलियन गरीब लोगों की वृद्धि" (2.15 अमेरिकी डॉलर) हुई।

- प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबों की संख्या में 75 मिलियन की वृद्धि हुई है और कहा गया है कि इसका मध्यम वर्ग 32 मिलियन कम हो गया है।

- लेकिन भारत ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि महामारी के कारण या वर्ष 2016 की नोटबंदी और वर्ष 2017 के जीएसटी जैसे महामारी-पूर्व आर्थिक आघात के कारण गरीबी बढ़ी है।

- कम यथार्थवादी डेटा:

- गरीबी की सीमा लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, लेकिन वर्तमान गरीबी अनुमान ग्रामीण, शहरी तथा अखिल भारतीय स्तर पर आधारित है।

- अपर्याप्त अनुकूलित माप और असंगत डेटा संग्रह विधियों के कारण यह डेटा कम यथार्थवादी है।

- गरीबी की सीमा लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, लेकिन वर्तमान गरीबी अनुमान ग्रामीण, शहरी तथा अखिल भारतीय स्तर पर आधारित है।

- सटीकता संबंधी मुद्दे:

- व्यापक उपभोग और मुद्रास्फीति के आँकड़ों की कमी के कारण सटीक तस्वीर प्राप्त करना असंभव है।

- भारतीय अधिकारी घरेलू आय के आधार पर मुद्रास्फीति के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराते हैं।

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MDPI) 12 संकेतकों के आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है। यह वास्तविक उपभोग मीट्रिक के बजाय सर्वेक्षण-आधारित डेटा पर अधिक निर्भर करता है।

- व्यापक उपभोग और मुद्रास्फीति के आँकड़ों की कमी के कारण सटीक तस्वीर प्राप्त करना असंभव है।

- संस्थागत मुद्दे:

- भारत की सांख्यिकी प्रणाली, जिसकी 1950 के दशक के प्रारंभ में विश्व स्तर पर सराहना हुई थी, की हाल के दिनों में सरकारी प्रणाली के बाहर और भीतर के लोगों द्वारा आलोचना की गई है।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अनुभवजन्य (Empirical) डेटा प्रदान करने में विफल रहा है तथा संबंधित हितधारकों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में संघर्ष का सामना किया है।

- उदाहरण: उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2017-18 के निष्कर्ष इतने निराशाजनक थे कि उन्हें सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी पहल

भारत में असमानता की स्थिति क्या है?

- परिचय:

- असमानता, अर्थव्यवस्था में विद्यमान समाज के विभिन्न समूहों के बीच आय और अवसर का असमान वितरण है।

- आय असमानता से तात्पर्य उस सीमा से है जहाँ तक लोगों की आय समान रूप से वितरित होती है।

- भारत में असमानता का आकलन:

- असमानता मापने की विधियाँ:

- गिनी गुणांक (गिनी सूचकांक या गिनी अनुपात) किसी राष्ट्र अथवा सामाज के समूह में आय, धन अथवा उपभोग असमानता का माप है।

- 0 गिनी सूचकांक पूर्ण समानता को दर्शाता है जबकि 1 सूचकांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

- भारत में असमानता:

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, उपभोग व्यय गिनी गुणांक का मूल्य वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 0.283 तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 0.363 था जो वर्ष 2022-23 में घटकर क्रमशः 0.266 और 0.314 हो गया।

- असमानता मापने की विधियाँ:

क्या कम गिनी गुणांक अच्छा है?

- प्रायः विकसित देशों का गिनी गुणांक कम होता है (उदाहरण के लिये, 0.30 से कम), जो अपेक्षाकृत आय या धन की कम असमानता को दर्शाता है।

- भारत जैसे विकासशील देशों का गिनी गुणांक अधिक होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएँ विकसित और समृद्ध होती हैं, असमानताएँ थोड़ी बढ़ती जाती हैं।

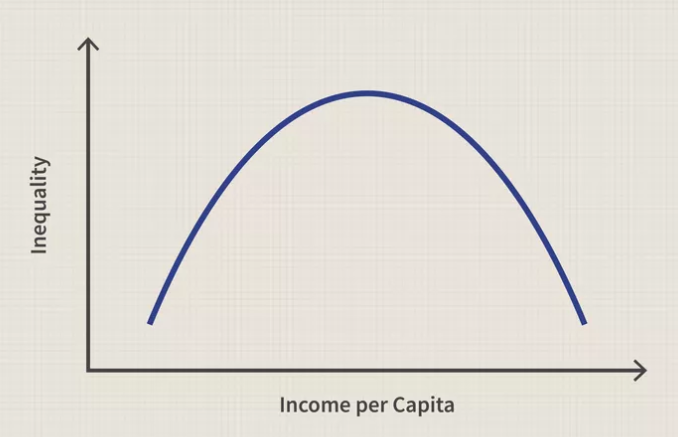

कुज़नेट वक्र

- कुज़नेट वक्र आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंधों का ग्राफिकल निरूपण है।

- यह सुझाव देता है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था निम्न आय कृषि समाज से उच्च आय औद्योगिक और फिर उत्तर-औद्योगिक समाज में विकसित होती है, आय असमानता एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है।

- कुज़नेट वक्र को प्रतिलोमित U-आकार के वक्र के रूप में दर्शाया जाता है।

- आय असमानता का विशेष पैटर्न:

- निम्न आय चरण (कृषि अर्थव्यवस्था): आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में, जब समाज मुख्य रूप से कृषि प्रधान होता है तो आय असमानता अपेक्षाकृत कम होती है।

- उच्च आय चरण (औद्योगीकरण): जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है और औद्योगिक चरण में परिवर्तित होती है, इस चरण के दौरान आय असमानता में वृद्धि होती है।

- उच्च आय चरण (औद्योगिकोत्तर): उत्तर-औद्योगिक समाजों में, सेवा उद्योगों, शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर अधिक ज़ोर दिया जाता है, जहाँ आय असमानता में कमी होने की संभावना होती है।

आगे की राह:

- संस्थागत सुधार:

- एक संचार रणनीति विकसित करना: MoSPI की गतिविधियों, कार्यप्रणाली तथा डेटा के बारे में हितधारकों के साथ-साथ जनता को नियमित रूप से अपडेट करने के लिये एक व्यापक संचार योजना बनाना।

- प्रासंगिक डेटा: डेटा संग्रहण विधियों की समय-समय पर समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अद्यतन हैं साथ ही वर्तमान आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिक भी हैं।

- उभरते मुद्दे: डिजिटल अर्थव्यवस्था मेट्रिक्स, पर्यावरण आँकड़े तथा सामाजिक कल्याण संकेतक जैसे उभरते मुद्दों को कवर करने के लिये डेटा संग्रह का विस्तार करना।

- वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करना:

- परामर्शदात्री समितियाँ: सांख्यिकीय तरीकों तथा डेटा प्रसार पर प्रतिक्रिया एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये शिक्षा जगत, उद्योग एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्शदात्री समितियाँ गठित करना।

- सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र: निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रकाशनों के साथ-साथ गतिविधियों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिये तंत्र को लागू करना।

निष्कर्ष:

गरीबी तथा असमानता आपस में गहराई से जुड़े मुद्दे हैं जो दुनिया भर के समाजों को प्रभावित करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें न्यायसंगत आर्थिक नीतियाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच शामिल है। भारत को गरीबी रेखा तथा गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या का अधिक सटीक एवं विश्वसनीय माप स्थापित करके डेटा अनिश्चितताओं को दूर करने की आवश्यकता है।आय के समान वितरण के लिये गरीबी के आँकड़ों को पुनः तैयार करना सही दिशा में एक कदम होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में गरीबी के आकलन में शामिल मुद्दे क्या हैं? भारतीय सांख्यिकीय आँकड़ों की व्यापक स्वीकृति के लिये क्या किया जाना चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019) (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। उत्तर: (b) प्रश्न. UNDP के समर्थन से ‘ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व’ द्वारा विकसित ‘बहुआयामी निर्धनता सूचकांक’ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न.हालाँकि भारत में गरीबी के कई अलग-अलग अनुमान हैं, लेकिन सभी समय के साथ गरीबी के स्तर में कमी दर्शाते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी एवं ग्रामीण गरीबी संकेतकों के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये (2015) |

कृषि

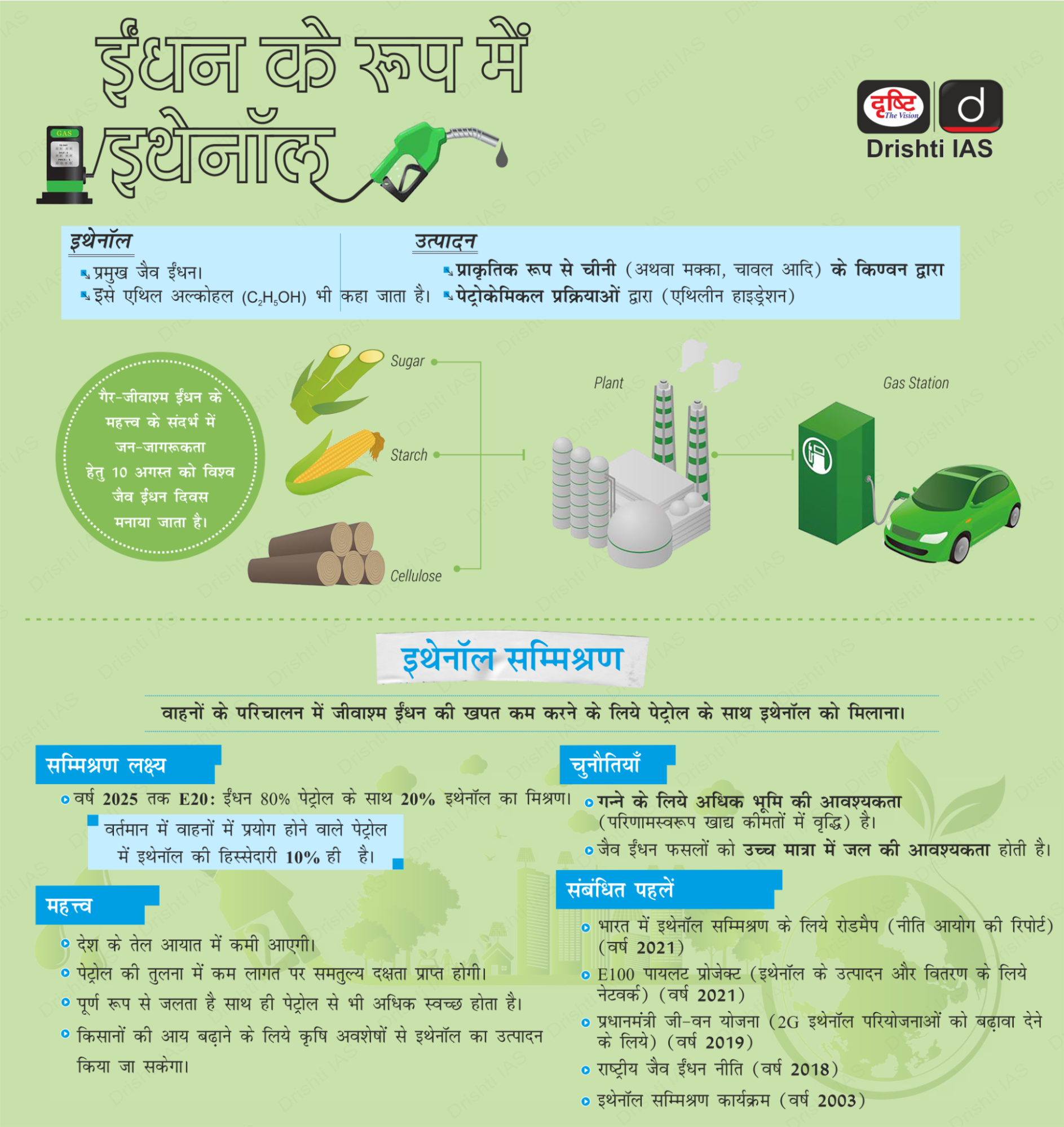

इथेनॉल उत्पादन

प्रिलिम्स के लिये:इथेनॉल, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP), जैव ईंधन, फीडस्टॉक, कच्चे तेल के आयात, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लिये चीनी के उपयोग पर रोक मेन्स के लिये:इथेनॉल उत्पादन, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन,विकास एवं रोज़गार से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: लाइव मिंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने अनाज, विशेष रूप से मक्के से अधिक इथेनॉल उत्पादन किया है, जो चीनी-आधारित फीडस्टॉक से अधिक है।

इथेनॉल क्या है?

- परिचय:

- इथेनॉल, जिसे एथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, एक जैव ईंधन है जो विभिन्न स्रोतों जैसे गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ एवं बायोमास से उत्पादित होता है।

- गुड़, चीनी निर्माण का एक उपोत्पाद है, जो आमतौर पर इथेनॉल (निर्जल एल्कोहल) तथा रेक्टिफाइड स्पिरिट के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। गुड़ को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- A श्रेणी गुड़: प्रारंभिक शर्करा क्रिस्टल निष्कर्षण से प्राप्त एक मध्यवर्ती उपोत्पाद, जिसमें 80-85% शुष्क पदार्थ (DM) होता है।

- B श्रेणी गुड़: A श्रेणी गुड़ के समान DM सामग्री लेकिन कम चीनी के साथ ही कोई स्वतः क्रिस्टलीकरण नहीं होता है।

- C श्रेणी गुड़ (ब्लैकस्ट्रैप गुड़, ट्रेकल): चीनी प्रसंस्करण का अंतिम उप-उत्पाद, जिसमें विशेष मात्रा में सुक्रोज (लगभग 32% से 42%) होता है। यह क्रिस्टलीकृत नहीं होता है और इसका उपयोग तरल या सूखे रूप में एक वाणिज्यिक फीड घटक के रूप में किया जाता है।

- उत्पादन प्रक्रिया में खमीर द्वारा शर्करा का किण्वन अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से किण्वन शामिल है।

- इथेनॉल 99.9% शुद्ध एल्कोहल है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

- इथेनॉल के गुण:

- इथेनॉल एक स्वच्छ, रंगहीन तरल है जिसमें शराब जैसी गंध एवं तीक्ष्ण स्वाद होता है।

- यह जल एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः घुलनशील है।

- अपने शुद्ध रूप में इसका क्वथनांक 78.37 डिग्री सेल्सियस और गलनांक -114.14 डिग्री सेल्सियस होता है।

- इथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसका दहन तापमान गैसोलीन की तुलना में कम होता है।

- इथेनॉल के अनुप्रयोग:

- पेय पदार्थ: इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसका सेवन बीयर, वाइन एवं स्पिरिट जैसे विभिन्न रूपों में किया जाता है।

- औद्योगिक विलायक: विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विलय होने की अपनी क्षमता के कारण, इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, इत्र तथा अन्य उत्पादों के निर्माण में विलायक के रूप में किया जाता है।

- चिकित्सा एवं प्रयोगशाला उपयोग: इथेनॉल का उपयोग चिकित्सा एवं प्रयोगशाला में एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक तथा परिरक्षक के रूप में किया जाता है।

- रासायनिक फीडस्टॉक: यह विभिन्न रसायनों के उत्पादन के लिये फीडस्टॉक के रूप में कार्य करता है।

- ईंधन: इसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है और साथ ही इथेनॉल-मिश्रित ईंधन का उत्पादन करने के लिये इसे प्राय: गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है।

इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय क्या हैं?

- फीडस्टॉक विविधीकरण: भारत में इथेनॉल उत्पादन मुख्य रूप से 'C-हैवी' शीरा (Molass) पर आधारित था, जिसमें 40-45% चीनी सामग्री होती थी, जिससे प्रति टन 220-225 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता था।

- इससे पहले भारत ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का प्रत्यक्ष इस्तेमाल करने का प्रयास किया, जिससे उपज और दक्षता में वृद्धि हुई।

- हालाँकि, भारत उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। देश ने चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा और कदन्न को शामिल कर अपने फीडस्टॉक का विविधीकरण किया है।

- चावल से 450-480 लीटर और अन्य अनाज से 380-460 लीटर प्रति टन इथेनॉल का उत्पादन होता है जो दर्शाता है कि शीरा की अपेक्षा अनाज से इथेनॉल का उत्पादन अधिक होता है।

- 9 जून 2024 तक, भारत ने 3.57 बिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया।

- इसमें से 1.75 बिलियन लीटर इथेनॉल, चीनी आधारित फीडस्टॉक (गन्ने का रस, B-हैवी मोलेसेस, C-भारी मोलेसेस) और 1.81 बिलियन लीटर इथेनॉल अनाज आधारित फीडस्टॉक से प्राप्त किया गया था जिसमें अकेले मक्का का योगदान 1.10 बिलियन लीटर था।

- वर्तमान इथेनॉल-आपूर्ति वर्ष (Ethanol-Supply Year) (नवंबर 2023-अक्तूबर 2024) के कुल इथेनॉल उत्पादन में अनाज आधारित इथेनॉल का योगदान लगभग 51% है।

- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd- NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (National Cooperative Consumers' Federation of India Ltd- NCCF) इथेनॉल उत्पादन में मक्का के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये मक्का की खरीद कर रहे हैं।

- चावल से 450-480 लीटर और अन्य अनाज से 380-460 लीटर प्रति टन इथेनॉल का उत्पादन होता है जो दर्शाता है कि शीरा की अपेक्षा अनाज से इथेनॉल का उत्पादन अधिक होता है।

- इसके अतिरिक्त, चीनी की अग्रणी कंपनियों ने डिस्टिलरीज़ संस्थापित की हैं जो चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, मक्का और कदन्न जैसे कई फीडस्टॉक्स की सहायता से समग्र वर्ष निरंतर उत्पादन कर सकती हैं।

- सरकार की विभेदक मूल्य निर्धारण नीति: सरकार ने C-हैवी मोलेसेस, B-हैवी मोलेसेस, गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न या चावल से प्राप्त इथेनॉल के लिये अलग-अलग कीमतें तय की हैं।

- उदाहरण के लिये, 2018-19 से, भारत सरकार ने B-हैवी मोलेसेस और समूचे गन्ने के रस/सिरप से उत्पादित इथेनॉल के लिये उच्च मूल्य तय करना शुरू किया।

- इस नीति ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) के लिये इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने में मदद की है।

- E20 ईंधन 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण है। E20 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2023 में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था।

- इस प्रायोगिक चरण में कम से कम 15 शहर शामिल हैं और इसे चरणबद्ध तरीके से समग्र देश में लागू किया जाएगा।

- महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना:

- भारत ने देश में इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिये एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उदाहरण के लिये भारत वर्ष 2025 से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) का उपयोग शुरू करने की योजना बना रहा है।

- 9 जून 2024 तक भारत ने पेट्रोल के साथ 12.7% इथेनॉल मिश्रण अनुपात हासिल किया, जो मूलतः चालू वर्ष के लिये 15% है।

- नीति आयोग के अनुसार, वर्ष 2025-26 तक E20 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 10.16 बिलियन लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी।

- भारत ने देश में इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिये एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उदाहरण के लिये भारत वर्ष 2025 से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) का उपयोग शुरू करने की योजना बना रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:

- 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक में, भारत ने वर्ष 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, साथ ही यह भविष्यवाणी भी की कि वर्ष 2023-24 के आपूर्ति वर्ष में अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन चीनी आधारित इथेनॉल से अधिक हो जाएगा।

- सितंबर 2023 में भारत, अमेरिका, UAE और ब्राज़ील ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को प्रारंभ किया। ये देश जैव ईंधन के सतत् उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए।

- अन्य नीतियाँ:

इथेनॉल उत्पादन के लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

- लाभ:

- तेल आयात पर निर्भरता में कमी: भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं का एक महत्त्वपूर्ण भाग को आयात करता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि एक सफल इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम इस निर्भरता को कम करके देश की वार्षिक रूप से अरबों डॉलर की बचत कर सकता है।

- कृषि आय को बढ़ावा: इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से गन्ने और किण्वन में इस्तेमाल होने वाले अनाज़ी फसलों की मांग बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) की रिपोर्ट के अनुसार इससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।

- ग्रीनहाउस गैस में कमी: इथेनॉल अपने उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, दहन उत्सर्जन को कम करता है और भारत के कार्बन फुटप्रिंट में कमी के लक्ष्यों का समर्थन करता है।

- रोज़गार सृजन: इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रोज़गार उत्पन्न करने की क्षमता है। आधुनिक भट्टियाँ (Distilleries), विस्तारित गन्ने की कृषि और संबंधित रसद के लिये एक महत्त्वपूर्ण कार्यबल की आवश्यकता होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

- अपशिष्ट प्रबंधन का समाधान: इथेनॉल उत्पादन में गुड़ का उपयोग किया जा सकता है जो प्रायः अपशिष्ट निपटान चुनौतियों का कारण बनता है। यह कार्यक्रम गुड़ को इथेनॉल में परिवर्तित करके, चीनी क्षेत्र (Sugar Sector) में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक अधिक सतत् दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

- इथेनॉल उत्पादन के उप-उत्पादों से लाभ: ईंधन के रूप में उपयोगी होने के अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन से मूल्यवान उप-उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि घुलनशील पदार्थों के साथ आसवित शुष्क अनाज़ तथा इंसिनरेशन बॉयलर की राख से पोटाश, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है।

- घुलनशील पदार्थों के साथ आसवित शुष्क अनाज़ (DDGS):

- DDGS अनाज़ आधारित इथेनॉल उत्पादन का एक उपोत्पाद है।

- यह अनाज़ में स्टार्च के किण्वन और इथेनॉल के निष्कासन के बाद बचा हुआ अवशेष है।

- DDGS उच्च प्रोटीन सामग्री वाला एक मूल्यवान पशु चारा है, इसका उपयोग पशुओं के आहार के पूरक के रूप में किया जाता है।

- इंसिनरेशन बॉयलर की राख से पोटाश:

- बॉयलर में इथेनॉल उत्पादन के बाद बची हुई राख में 28% तक पोटाश होता है।

- यह राख पोटाश का एक समृद्ध स्रोत है, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है।

- घुलनशील पदार्थों के साथ आसवित शुष्क अनाज़ (DDGS):

- चुनौतियाँ:

- खाद्य बनाम ईंधन: खाद्य उत्पादन और इथेनॉल उत्पादन के बीच फीडस्टॉक के लिये प्रतिस्पर्द्धा एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार, मक्का आधारित इथेनॉल उत्पादन से खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो उन देशों में वनों की कटाई में भी सहायक हो सकती है, जिन पर फसलों के लिये अधिक भूमि पर कृषि करने का दबाव है।

- भूमि और जल उपयोग: बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन, विशेष रूप से मक्के से, के लिये भूमि और जल की महत्त्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता होती है। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है और मृदा अपरदन एवं मीठे जल की आपूर्ति में कमी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

- सीमित पर्यावरणीय लाभ: इसे नवकरणीय ईंधन के रूप में जाना जाता है, मक्का इथेनॉल का जीवनचक्र में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का गैसोलीन के साथ तुलना हो सकती है, विशेषतः जब अप्रत्यक्ष भूमि-उपयोग परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है।

- महँगा प्रसंस्करण: फीडस्टॉक, विशेष रूप से स्विचग्रास जैसी गैर-खाद्य फसलों का प्रसंस्करण है। वर्तमान उपायों में प्रायः किण्वन हेतु इन्हें उपयोग करने योग्य शर्करा में परिवर्तित करने के लिये ऊर्जा-गहन उपचार की आवश्यकता होती है।

- बुनियादी ढाँचा संबंधी चुनौतियाँ: इथेनॉल में गैसोलीन की तुलना में अधिक जल होता है, जिससे पाइपलाइनों और भंडारण टैंकों में जंग लग सकती है।

- कच्चे माल की कमी: भारत ने वर्ष 2025 तक इथेनॉल मिश्रण को प्राप्त करने की योजना बनाई है, लेकिन इथेनॉल उत्पादन के लिये कच्चे माल की कमी प्रायः देखने को मिलती है। उदाहरण के लिये गन्ने के कम उत्पादन के कारण, सरकार ने दिसंबर 2023 में इथेनॉल उत्पादन के लिये गन्ने के रस और B-हेवी गुड़ (B-heavy molasses) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

आगे की राह

- दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना: इथेनॉल उत्पादन के लिये पुआल और खोई जैसे कृषि अपशिष्टों का उपयोग करने वाली 2G प्रौद्योगिकियों की क्षमता का उपयोग खाद्य फसलों के लिये प्रतिस्पर्धा को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।

- भारत ग्लोबल फ्यूल अलायंस का लाभ उठाकर अपने सदस्यों को ऐसी तकनीक प्रदान कर सकता है जो कृषि अपशिष्ट से इथेनॉल उत्पादन के लिये तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से व्यावहारिक दोनों हों।

- वैकल्पिक चारा भंडार और फसल विविधता का विकास करना: भारत फीडस्टॉक में विविधता लाने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये ज्वार और मिसकैंथस जैसी गैर-खाद्य फसलों का उपयोग करके ब्राज़ील की इथेनॉल सफलता का अनुकरण कर सकता है।

- बायोमास खेती और किसान एकीकरण के लिये वित्तीय प्रोत्साहन: विश्व बैंक की रिपोर्ट में किसानों को समर्पित जैव ईंधन फसलों की खेती के लिये प्रोत्साहित करने तथा स्थिर चारा भंडार या फीडस्टॉक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन, अनुबंध कृषि मॉडल और गारंटीकृत बायबैक कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- बेहतर दक्षता के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश: सेल्यूलोसिक इथेनॉल उत्पादन जैसी प्रौद्योगिकियों में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ अनुसंधान निधि में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इथेनॉल उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

- बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना और रसद को सुव्यवस्थित करना: सरकारी रिपोर्टों के डेटा से पता चलता है कि इथेनॉल के लिये भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।

- सार्वजनिक-निजी साझेदारी और अभिनव रसद (logistics) समाधान कुशल वितरण और कार्यक्रम मापनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत ने अपने E20 कार्यक्रम को प्राप्त करने के लिये जो विभिन्न उपाय किये हैं, उन पर चर्चा कीजिये। इस पहल से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (a) प्रश्न. चार ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गये हैं। इनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (2010) (a) जट्रोफा उत्तर: (b) |