भारतीय राजव्यवस्था

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण अधिकार

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय (SC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986, पारिवारिक न्यायालय मेन्स के लिये:तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, 2024 के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code- CrPC) की धारा 125 की प्रयोज्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका किस बारे में थी?

- यह याचिका एक मुस्लिम व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें अंतरिम भुगतान के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया।

- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को CrPC की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी होना चाहिये।

- याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि 1986 का अधिनियम, एक विशेष कानून होने के कारण, अधिक व्यापक भरण-पोषण प्रावधान प्रदान करता है और इसलिये इसे CrPC की धारा 125 के सामान्य प्रावधानों पर वरीयता दी जानी चाहिये।

- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 और 4, एक गैर-अस्थायी खंड के साथ, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को मेहर (विवाह के अवसर पर पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाने वाला अनिवार्य उपहार) तथा निर्वाह भत्ते के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है।

- उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पारिवारिक न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि अधिनियम में इन मुद्दों को निपटाने के लिये मजिस्ट्रेट को अनिवार्य बनाया गया है। याचिकाकर्त्ता ने धारा 5 के अनुसार 1986 के अधिनियम के बजाय CrPC प्रावधानों को चुनने हेतु हलफनामा प्रस्तुत करने में पत्नी की विफलता पर ज़ोर दिया।

- यह तर्क दिया गया कि 1986 का अधिनियम अपने विशिष्ट प्रावधानों के कारण मुस्लिम महिलाओं के लिये धारा 125 CrPC को निरस्त कर देता है, जिससे उन्हें धारा 125 CrPC के तहत राहत मांगने से रोक दिया जाता है।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 क्या है?

- उद्धेश्य: यह अधिनियम उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया था, जिन्हें उनके पतियों ने तलाक दे दिया है या जिन्होंने अपने पतियों से तलाक ले लिया है। यह इन अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिये प्रावधान करता है।

- यह अधिनियम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 के मामले का जवाब था। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि CrPC की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो धर्म के बावजूद सभी पर लागू होता है।

- CrPC के तहत भरण-पोषण का अधिकार पर्सनल लॉ के प्रावधानों से नकारा नहीं जाता है।

- प्रावधान:

- एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार है, जिसका भुगतान इद्दत अवधि के भीतर किया जाना चाहिये।

- इद्दत एक अवधि है, जो आमतौर पर तीन महीने की होती है, जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी करने से पहले मनाना होता है।

- इस अधिनियम में महर (मेहर) का भुगतान और शादी के समय महिला को दी गई संपत्ति की वापसी भी शामिल है।

- यह तलाकशुदा महिला और उसके पूर्व पति को CrPC, 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है। यदि वे आवेदन की पहली सुनवाई में इस आशय की संयुक्त या अलग घोषणा करते हैं।

- एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार है, जिसका भुगतान इद्दत अवधि के भीतर किया जाना चाहिये।

- उत्थान:

- सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने डेनियल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 2001 में अपने फैसले में 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था और कहा था कि इसके प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

- इसने मुस्लिम महिलाओं को इद्दत अवधि के बाद पुनर्विवाह करने तक भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया।

- शबाना बानो बनाम इमरान खान केस, 2009: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएँ CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता मांग सकती हैं, यहाँ तक कि इद्दत अवधि के बाद भी, जब तक कि वे दोबारा शादी न कर लें। इसने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि CrPC प्रावधान धर्म के बावजूद लागू होता है।

- सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने डेनियल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 2001 में अपने फैसले में 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था और कहा था कि इसके प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

CrPC की धारा 125 क्या कहती है?

- CrPC की धारा 125 के अनुसार प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति को निम्नलिखित के भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है:

- यदि उसकी पत्नी स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

- उसका वैध या नाजायज़ नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या न हो, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।

- उसका वैध या नाजायज़ वयस्क बच्चा शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं या चोटों से ग्रस्त हो, जो उसे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ बनाती हैं।

- उसका पिता या माता, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा?

- सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि CrPC की धारा 125 न केवल विवाहित स्त्रियों अपितु सभी स्त्रियों पर लागू होती है। उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रावधान सार्वभौमिक रूप से लागू होगा।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने विधिक समता सुनिश्चित करते हुए और संविधान के समता एवं गैर-भेदभाव की गारंटी का संरक्षण करते हुए विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियों द्वारा CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अधिकारों की पुष्टि की।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि मुस्लिम स्त्रियाँ 1986 के अधिनियम के अस्तित्त्व के बावजूद CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।

- न्यायालय ने कहा कि 1986 के अधिनियम की धारा 3, जो एक सर्वोपरि खंड (Non-Obstante Clause) से शुरू होती है, धारा 125 CrPC की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने के बजाय एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करती है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरुषों के लिये अपनी पत्नियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनके पास स्वतंत्र आय का अभाव है। इसने आर्थिक रूप से स्वतंत्र या नौकरीपेशा विवाहित महिलाओं और उन महिलाओं के बीच अंतर को उजागर किया, जो अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिये किसी भी साधन के बिना घर पर रहती हैं।

- न्यायालय ने पुष्टि की कि विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियाँ, जिनमें तीन तलाक (अब विधि-विरुद्ध) के माध्यम से तलाक लेने वाली स्त्रियाँ भी शामिल हैं, पर्सनल लॉ के बावजूद भी धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं।

- तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया है।

नोट: तत्काल तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक प्रथा है, जिसमें एक पुरुष अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार "तलाक" बोलकर, फोन पर या फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से तलाक दे सकता है। यह तलाक तत्काल और अपरिवर्तनीय होता है तथा तलाक के बाद संबद्ध व्यक्ति यदि सुलह करने को भी इच्छुक हो तो नहीं कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच अंतर्संबंध का परीक्षण कीजिये। विवादों का समाधान करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये। |

और पढ़ें: मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? (2019) (a) अनुच्छेद 19 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। मेन्स:प्रश्न. रीति-रिवाज़ और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतिविरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? (2020) |

शासन व्यवस्था

भारत में सहकारिता और उसका विकास

प्रिलिम्स के लिये:सहकारी क्षेत्र, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002, 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011, बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2022, IFFCO मेन्स के लिये:भारत में सहकारी समितियों की स्थिति, भारत में सहकारी समितियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने गुजरात में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (International Day of Cooperatives) के अवसर पर आयोजित 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम को संबोधित किया।

नोट:

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है।

- वर्ष 2024 की थीम "कोऑपरेटिव बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फोर ऑल" है।

- यह थीम संयुक्त राष्ट्र के आगामी समिट ऑफ द फ्यूचर के उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है जिसकी थीम "मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फोर ए बेटर टुमाॅरो" है।

- सामाजिक विकास में सहकारिता पर वर्ष 2023 की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार सहकारिता हमेशा से हाशियाई समूहों सहित सभी व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती रही है।

- यह दिवस वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत में सहकारी समितियों का विकास किस प्रकार हुआ?

- परिचय:

- सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिये किया जाता है।

- कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 800,000 से अधिक सहकारी समीतियों के साथ भारत का सहकारिता नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है।

- कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइज़र्स के वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31%, गेहूँ की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20% का योगदान सहकारिता क्षेत्र दे रहा है।

- स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियाँ:

- भारत में पहला सहकारी अधिनियम: भारतीय अकाल आयोग (1901) द्वारा वर्ष 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद (संशोधित) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 पारित हुआ।

- मैक्लेगन समिति: वर्ष 1915 में सर एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में एक समिति को इस विषय का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिये नियुक्त किया गया था कि क्या सहकारी आंदोलन आर्थिक तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं।

- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार: 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया जिसने इस आंदोलन को और गति प्रदान की।

- आर्थिक मंदी के बाद, 1929: सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जाँच करने के लिये मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर और पंजाब में विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गई।

- गांधीवादी समाजवादी दर्शन: गांधीजी के अनुसार, समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिये सहयोग आवश्यक था।

- उनके अनुसार लोगों को सशक्त बनाने के लिये सहयोग एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

- महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 'फीनिक्स सेटलमेंट' की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी।

- उन्होंने इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की।

- स्वतंत्रता के बाद के भारत में सहकारिता:

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): व्यापक सामुदायिक विकास के लिये सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया।

- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002: बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली हेतु प्रावधान करता है।

- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने बहु-राज्य सहकारी समितियों में बोर्ड चुनावों की देख-रेख के लिये सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की।

- 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2011: सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया (अनुच्छेद 19)।

- सहकारी समितियों पर राज्य की नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया (अनुच्छेद 43-B)।

- संविधान में "सहकारी समितियाँ" शीर्षक से एक नया भाग IX-B जोड़ा गया (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।

- बहु-राज्य सहकारी समितियों (multi-state cooperative societies- MSCS) को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिये संसद को अधिकार दिया गया और साथ ही अन्य सहकारी समितियों के लिये राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपा गया।

- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना (2021): सहकारी मामलों की ज़िम्मेदारी संभाली गई, जिसकी देख-रेख पहले कृषि मंत्रालय करता था।

- सहकारिता का प्रभाव:

- हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना: गुजरात में अमूल डेयरी सहकारी संस्था, जिसके 3.6 मिलियन से अधिक दुग्ध उत्पादक हैं (जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों से हैं), दुग्ध के लिये उचित मूल्य उपलब्ध कराकर तथा विशेष रूप से महिलाओं हेतु आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है।

- कृषि उत्पादकता और विपणन को बढ़ावा देना: भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited- IFFCO) विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक है। IFFCO जैसी सहकारी संस्थाएँ किसानों को उर्वरक, बीज और ऋण जैसे आवश्यक कृषि इनपुट प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं, जिससे उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि होती है।

- आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाना: केरल राज्य दुग्ध विपणन संघ (मिल्मा), एक डेयरी सहकारी संस्था है, जो किसानों से दुग्ध खरीदती है और इसे केरल में उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर उपलब्ध कराती है। इससे उत्पादकों के लिये बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित होती है तथा लोगों को आवश्यक डेयरी उत्पाद उपलब्ध होते हैं।

- समावेशी विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना: नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियाँ 5 लाख से अधिक लोगों (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष) को रोज़गार प्रदान करती हैं, जो ग्रामीण रोज़गार सृजन एवं आय सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।

सहकारिता को मज़बूत करने के लिये सरकारी पहल

- UCB के लिये अम्ब्रेला संगठन: RBI ने UCB क्षेत्र के लिये एक अम्ब्रेला संगठन (Umbrella Organization- UO) के गठन हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (National Federation of Urban Co-operative Banks and Credit Societies Ltd.- NAFCUB) को मंज़ूरी दे दी है, जो लगभग 1,500 UCB को आवश्यक IT बुनियादी ढाँचा और परिचालन सहायता प्रदान करेगा।

- पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना:

- PACS के लिये आदर्श उपनियम, जिससे वे बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएँ बन सकें।

- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना (2023)।

- सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2029 तक प्रत्येक पंचायत में एक PACS हो, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' (सहयोग से समृद्धि) के दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके।

- अन्य पहल:

- प्रामाणिक एवं अद्यतन डेटा संग्रह हेतु राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस।

- सहकारी कल्याण के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC) द्वारा 2000 करोड़ रुपए के बांड जारी किये गए।

- सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर ‘खरीदार’ के रूप में शामिल करना।

- NCDC का विस्तार कर इसकी सीमा और गहराई बढ़ाई जाएगी।

- राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (National Cooperative Organic Limited- NCOL) की स्थापना जैविक खेती को बढ़ावा देने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये की गई थी।

- भारत ऑर्गेनिक आटा का शुभारंभ।

सहकारी समितियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- शासन संबंधी चुनौतियाँ: सहकारी समितियाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की कमी की चुनौतियों से जूझती हैं।

- सदस्यों की सीमित भागीदारी, हाशिए पर पड़े समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता का संकेंद्रण सहकारी उद्यमों की समावेशी प्रकृति को कमज़ोर कर सकता है।

- वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच: कई सहकारी समितियाँ, खास तौर पर हाशिये पर पड़े समुदायों की सेवा करने वाली, वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करती हैं। उनके पास अक्सर पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक या औपचारिक दस्तावेज़ों की कमी होती है, जिससे ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और बहिष्कार: सहकारी समितियों को अक्सर समावेशिता की कमी, संरचनात्मक असमानताओं आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ: बुनियादी ढाँचे की कमी और कनेक्टिविटी की कमी उनकी दक्षता तथा प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिससे पहुँच सीमित हो जाती है।

- तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का अभाव: प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों का अभाव एक तथा चुनौती है, जिसके कारण मानव संसाधन पुराने हो जाते हैं।

- सामाजिक और सांस्कृतिक कारक: संभावित सदस्यों के बीच सहकारी मॉडल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी उनकी भागीदारी को सीमित करती है।

- कुछ मामलों में, सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित विभाजन सहकारी समितियों के भीतर न्यायसंगत भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व के लिये बाधाएँ पैदा करते हैं।

आगे की राह

- वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू करें, नियमित ऑडिट करें और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

- हाशिये पर पड़े समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये लचीली संपार्श्विक आवश्यकताओं के साथ सहकारी विकास निधि स्थापित करें। सहकारी समितियों को क्राउडफ़ंडिंग, सामाजिक प्रभाव बॉण्ड और अन्य अभिनव वित्तपोषण समाधानों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहित करें।

- हाशिये पर पड़े समुदायों के सदस्यों को शिक्षित करने और आकर्षित करने के लिये आउटरीच कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं तथा चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

- ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास में सरकारी निवेश की वकालत करें, सहकारी समितियों के लिये कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुँच में सुधार करें।

- सहकारी सदस्यों और प्रबंधकों के लिये कौशल निर्माण कार्यशालाओं की पेशकश करने के लिये सरकारी एजेंसियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी करें।

- संभावित सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभों और सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करने के लिये स्थानीय भाषाओं में लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने के लिये इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किस की कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? (2011) (a) वाणिज्यिक बैंकों की उत्तर: (a) प्रश्न. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)

उपर्युक्त में से किस/किन को, भारत में "वित्तीय समावेशन" प्राप्त करने के लिये उठाए गए कदम/कदमों के रूप में माना जा सकता है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न."भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्त्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2016) प्रश्न . "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को किन बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है?” (2014) |

सामाजिक न्याय

महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा

प्रिलिम्स के लिये:मासिक धर्म स्वास्थ्य, महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुँच का अधिकार विधेयक, 2022, बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश। मेन्स के लिये:मासिक धर्म स्वास्थ्य- चुनौतियाँ, परिणाम और आगे की राह |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से महिला कर्मचारियों के लिये मासिक धर्म अवकाश पर एक आदर्श नीति तैयार करने को कहा है।

- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यह मामला नीति-निर्माण के क्षेत्र में आता है, न कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में।

भारत में मासिक धर्म के अवकाश की स्थिति क्या है?

- मासिक धर्म (पीरियड) अवकाश: यह एक प्रकार का अवकाश है, जिसमें कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपने रोज़गार संस्थान से सवेतन या अवैतनिक अवकाश लेने का विकल्प होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- नीति का कार्यान्वयन: बिहार और केरल ही ऐसे भारतीय राज्य हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ लागू की हैं।

- बिहार की नीति, वर्ष 1992 में शुरू की गई थी, जिसके तहत महिला कर्मचारियों को हर महीने दो दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है।

- केरल ने वर्ष 2023 में सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की महिला छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला छात्राओं को 60 दिनों तक मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है।

- भारत में कुछ कंपनियों ने मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ शुरू की हैं, जिनमें ज़ोमैटो भी शामिल है जिसने वर्ष 2020 में प्रतिवर्ष 10-दिवसीय भुगतान वाली मासिक छुट्टी की घोषणा की है।

- स्विगी और बायजूस जैसी अन्य कंपनियों ने भी इसका अनुसरण किया है।

- किये गये वैधानिक उपाय:

- भारत में मासिक धर्म अवकाश को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है और साथ ही भारत में ‘भुगतानयुक्त मासिक धर्म अवकाश’ के लिये कोई केंद्रीकृत दिशा-निर्देश भी नहीं है।

- किये गए प्रयास: संसद में मासिक धर्म अवकाश और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित विधेयक पेश करने के प्रयास किये गए, लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

- उदाहरण: मासिक धर्म लाभ विधेयक, 2017, महिला यौन, प्रजनन और मासिक धर्म अधिकार विधेयक, 2018।

- महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक निशुल्क पहुँच विधेयक, 2022:

- प्रस्तावित विधेयक मासिक धर्म की अवधि के दौरान महिलाओं और ट्रांस महिलाओं के लिये तीन दिनों के सवैतनिक अवकाश का प्रावधान करता है।

- विधेयक में एक शोध का हवाला देते हुए इंगित किया गया कि लगभग 40% लड़कियाँ पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती हैं तथा लगभग 65% ने कहा कि इसका स्कूल में उनकी दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है।

मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाले देश:

- स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ज़ाम्बिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम।

- स्पेन पहला यूरोपीय देश है जो महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म में सवेतन अवकाश प्रदान करता है, जिसमें प्रतिमाह तीन दिन का अवकाश अधिकार शामिल है, जिसे बढ़ाकर पाँच दिन किया जा सकता है।

महिलाओं के लिये सवेतन मासिक धर्म अवकाश की आवश्यकता क्यों है?

- स्वास्थ्य और कल्याण: मासिक धर्म के कारण शारीरिक असुविधा (ऐंठन, ब्लोटिंग) और भावनात्मक कष्ट होता है। ऐसे में महिलाओं को सवेतन अवकाश प्रदान करना, उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अवकाश लेने हेतु वेतन में कटौती किये जाने से चिंतामुक्त होकर उक्त लक्षणों का प्रबंधन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

- कार्यस्थल पर समावेशिता और लैंगिक अंतराल: यह अवकाश मासिक धर्म से संबंधित लोगों की रूढ़धारणा में सुधार करते हुए और मासिक धर्म स्वास्थ्य के संबंध में अधिक सहज होकर वार्ता करने में प्रोत्साहन प्रदान के साथ मासिक धर्म के मुद्दे को सामान्य बनाएगा। कार्य प्रदर्शन पर इसका प्रभाव महिला कर्मचारियों को सवेतन अवकाश के साथ कार्यबल में पूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाकर लैंगिक वेतन अंतराल को कम करने में मदद करता है।

- कार्य उत्पादकता और कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी: किये गए अध्ययनों के अनुसार मासिक धर्म अवकाश महिलाओं को उनके मासिक धर्म को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और असुविधा का अनुभव करने की दशा में कार्य न करने की सुविधा प्रदान कर उनके कार्य की उत्पादकता में सुधार कर सकता है। यह कार्यालय में अधिक संख्या में महिला कर्मचारियों का नियोजन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।

- IMF के अनुसार, कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 27% की वृद्धि होगी और वर्ष 2025 तक इसकी GDP में 700 बिलियन अमेरीकी डालर की वृद्धि होगी। इस प्रकार आर्थिक विकास और लैंगिक समता में अंतर्संबंध होता है।

- विधिक परिप्रेक्ष्य:

- अनुच्छेद 15(3): यह महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान करता है तथा महिलाओं को यह अवकाश प्रदान किये जाने को लैंगिक भेदभाव की संज्ञा देने वाले मतों का खंडन करता है।

- अनुच्छेद 42: इसके अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा मातृत्व सहायता के लिये उपबंध करेगा। मासिक धर्म अवकाश को इस ज़िम्मेदारी के विस्तार के रूप में देखा जाता है जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिये एक मानवोचित कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

गुजरात में जनजातीय जनसंख्या के लिये मातृ स्वास्थ्य देखभाल पहुँच पर केस स्टडी

- अध्ययन के बारे में:

- यह अध्ययन गुजरात में आदिवासी जनसंख्या पर केंद्रित है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 14.8% है। यह 14 जनजातीय-केंद्रित ज़िलों में मातृ देखभाल के लिये स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहुँच की जाँच करता है।

- देखभाल पहुँच असमानताओं का मानचित्रण:

- गुजरात के आदिवासी ज़िलों में गर्भावस्था देखभाल का औसत कवरेज 88% है, जिसमें से 80% को प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) प्राप्त होती है, 90% स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जन्म देती हैं और 92% को प्रसवोत्तर देखभाल (PNC) प्राप्त होती है।

- हालाँकि बनासकांठा, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद एवं भरूच जैसे ज़िलों में ANC कवरेज उल्लेखनीय रूप से कम है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे है।

- परिवहन संबंधी बाधाएँ:

- 50% से अधिक परिवार तृतीयक देखभाल सुविधाओं से 25 किलोमीटर से अधिक दूर निवास करते हैं और लगभग 30% सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से दूर रहते हैं। इसके अतिरिक्त, सीमित संसाधन एवं सामाजिक कलंक प्राय: महिलाओं को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से प्रतिबंधित करते हैं।

मातृ मृत्यु पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक मातृ मृत्यु में भारत की हिस्सेदारी 17% से अधिक थी, जो मातृ, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) और नवजात मृत्यु के लिये ज़िम्मेदार 10 देशों में सबसे अधिक हिस्सेदारी है।

- इसमें बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों के साथ ही स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये मातृ स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के महत्त्व पर बल दिया गया।

मासिक धर्म की अवकाश के विरुद्ध तर्क क्या हैं?

- महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने में हतोत्साहन: मासिक धर्म अवकाश के लिये भुगतान किये जाने से कंपनियाँ महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण उन्हें नियुक्त करने से हतोत्साहित हो सकती हैं।

- प्रत्येक महीने सवैतनिक अवकाश के अतिरिक्त बोझ के कारण नियोक्ता महिला कर्मचारियों को एक दायित्व के रूप में समझ सकते हैं।

- कार्यस्थल पर भेदभाव: मासिक धर्म अवकाश की सुविधा देने से कार्यप्रवाह बाधित हो सकता है, अन्य टीम सदस्यों पर कार्यभार बढ़ सकता है, अथवा उन कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है जिन्हें समान लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- प्रवर्तन संबंधी मुद्दे: मासिक धर्म के लिये सवैतनिक अवकाश लागू करने से वैध उपयोग का निर्धारण, दुरुपयोग को रोकना तथा नियोक्ताओं के लिये स्वीकार्य प्रवर्तन विधियों को परिभाषित करने जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- यह बात भुज वर्ष 2020 में हुई घटनाओं से उजागर हुई है, जहाँ 66 लड़कियों के मासिक धर्म की स्थिति की जाँच करने के लिये कपड़े उतारने पर विवश किया गया था और मुज़फ्फरनगर में भी ऐसी ही घटनाएँ हुई थीं।

- मासिक धर्म से संबंधित नीतियाँ विकसित करने में संवेदनशीलता एवं सम्मान अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- कलंक/लाँछन (Stigma) को बढ़ावा देना: विशेष अवकाश नीतियाँ मासिक धर्म को एक नकारात्मक पहलू के रूप में उजागर कर सकती हैं, जिससे मासिक धर्म के प्रति शर्मिंदगी और भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये सरकारी योजनाएँ

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मासिक धर्म स्वच्छता योजना

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सबला कार्यक्रम

- स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय (SB:SV)

- स्वच्छता में लैंगिक मुद्दों के लिये दिशा-निर्देश, 2017

- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

- 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित)

आगे की राह

- मासिक धर्म स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना: सुनिश्चित कीजिये कि नियोक्ताओं, कर्मचारियों और चिकित्सा पेशेवरों को मासिक धर्म स्वास्थ्य तथा प्रभावी उपचार विकल्पों के संबंध में उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी तक पहुँच हो।

- पर्याप्त विश्राम अवकाश शामिल करना: श्रमिकों, विशेष रूप से मासिक धर्म वाले श्रमिकों को विश्राम लेने और स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना। इससे सभी श्रमिकों को लाभ होता है और कार्यस्थल पर चोट लगने तथा बीमार होने का जोखिम कम होता है।

- मासिक धर्म अवकाश नीतियों को प्रोत्साहित करना: सरकार मासिक धर्म अवकाश देने वाली कंपनियों को कर छूट प्रदान करके और सभी कर्मचारियों के लिये लिंग-तटस्थ अवकाश नीतियाँ शुरू करके इसे प्रोत्साहित कर सकती है।

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से छुट्टी की लागत को कवर करने के लिये सरकारी सहायता पर भी विचार किया जा सकता है।

- प्रभावी उपचार तक पहुँच: कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को निशुल्क आपातकालीन मासिक धर्म उत्पाद, दर्द निवारक दवाएँ तथा गंभीर मासिक धर्म संबंधी लक्षणों के लिये गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सलाह और उपचार तक पहुँच हेतु सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

- अनुकूल कार्य स्थितियाँ: अनुकूल कार्य व्यवस्था की अनुमति दें, जैसे कि पूरे दिन की छुट्टी की अपेक्षा घर से काम करने या कम समय के अवकाश लेने की क्षमता।

- कार्य स्थितियों और श्रम अधिकारों के लिये पर्याप्त मानक: कार्य के घंटे, मज़दूरी, स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा समान अवसरों के संबंध में वैश्विक न्यूनतम श्रम मानकों में सुधार करना, जिससे अलग मासिक धर्म अवकाश नीतियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश पर नीतिगत उपाय की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। लैंगिक समानता और कार्यबल गतिशीलता पर इसके क्या निहितार्थ हैं? कौन-से उपाय इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? (2019) प्रश्न. महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये। टिप्पणी कीजिये। (2013) |

महत्त्वपूर्ण तथ्य

MSME एवं ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

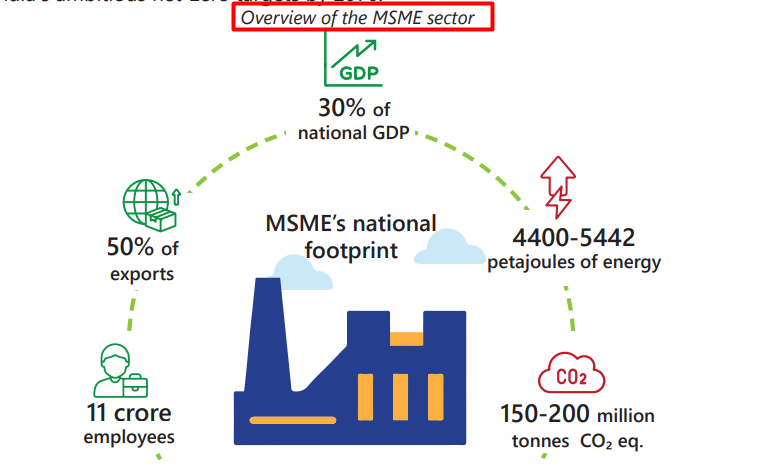

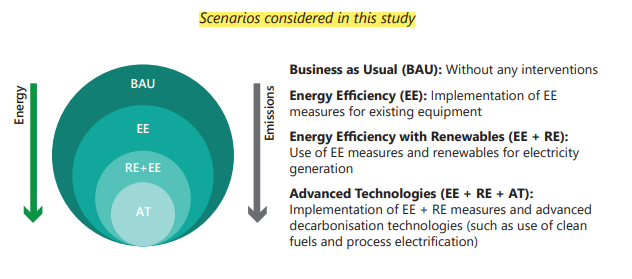

हाल ही में 7 MSME क्लस्टरों (अलाथुर,आसनसोल-चिरकुंडा, बेंगलुरु, दिल्ली-NCR, कोयंबटूर, लुधियाना तथा तिरुप्पुर) के डीकार्बोनाइजेशन पर एक अध्ययन से पता चला है कि नवीकरणीय ऊर्जा समाधान और ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाने से महत्त्वपूर्ण वार्षिक बचत हो सकती है तथा CO2 के उत्सर्जन में कमी आ सकती है।

- इसमें इन क्लस्टरों में फार्मास्यूटिकल्स, रिफ्रेक्ट्रीज़, एल्युमीनियम डाई-कास्टिंग, बेकरी तथा कपड़ा इकाइयों जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया।

नोट:

- 'डीकार्बोनाइजेशन' का तात्पर्य 'कार्बन तीव्रता' को कम करने की प्रक्रिया से है, जिसमें जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जाता है।

MSME पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- मुख्य निष्कर्ष:

- MSME में ऊर्जा खपत: लगभग 31% MSME विनिर्माण क्षेत्र में हैं, जो देश के औद्योगिक ऊर्जा उपयोग में 20% से 25% का योगदान देते हैं।

- इस ऊर्जा का 80% से अधिक तापीय प्रक्रियाओं, जैसे बॉयलर और भट्टियों में हीटिंग के लिये आवश्यक है।

- प्रारंभिक निवेश तथा लागत बचत: ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाने, 7 प्रमुख MSME समूहों में नवीकरणीय ऊर्जा समाधान के लिये 90 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी और इससे 37 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत संभव हो सकती है।

- उत्सर्जन में कमी: इन क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने से 1,36,581 टन CO2 उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

- MSME में ऊर्जा खपत: लगभग 31% MSME विनिर्माण क्षेत्र में हैं, जो देश के औद्योगिक ऊर्जा उपयोग में 20% से 25% का योगदान देते हैं।

- अनुशंसाएँ:

- वित्त पहुँच में सुधार: ऋण पात्रता की समीक्षा, वित्तीय संस्थाओं हेतु क्षमता निर्माण तथा कार्बन वित्तपोषण विकल्पों की खोज करके MSME के लिये किफायती, ज़मानत-मुक्त वित्तपोषण करना।

- MSME टेलरिंग योजना: उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित को करना, ऊर्जा लेखा परीक्षा, अनुसंधान एवं विकास, पायलट परियोजनाओं तथा ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के लिये वित्तपोषण में सहायता करना।

- जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना: बायोमास नीतियों का विस्तार करना, सरकारी योजनाओं में बायोडीज़ल को शामिल करना तथा बायो-सीएनजी की बिक्री को सुविधाजनक बनाना शामिल हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना: शुल्कों को तर्कसंगत बनाकर, मांग को एकत्रित करके तथा क्लस्टर विकास योजनाओं का उपयोग करके रूफ टॉप सौर ऊर्जा तथा ओपन-एक्सेस प्रणालियों को बढ़ावा देना।

- नियामक प्रोत्साहन: MSME को स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना, स्वच्छ ईंधन अपनाने को सरल बनाना तथा स्कोप 3 उत्सर्जन की निगरानी करना।

- स्कोप 3 उत्सर्जन: अप्रत्यक्ष उत्सर्जन जो कंपनी की गतिविधियों (विनिर्माण स्थल के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम) का परिणाम है।

भारत में ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की चुनौतियाँ:

- लक्ष्य एवं वर्तमान स्थिति: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाना तथा प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 20% से अधिक तक बढ़ाना है।

- वर्तमान में भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6% से भी कम है, जबकि अमेरिका में यह 35% से अधिक और चीन में 20% है।

- प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विस्तार में प्रमुख चुनौतियाँ:

- नियामक अनिश्चितता और हस्तक्षेप: प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप, जिसमें मूल्य सीमा, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) टर्मिनल विस्तार पर सीमाएँ और शहरी गैस वितरण नेटवर्क पर प्रतिबंध शामिल हैं, निवेशकों के लिये अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं तथा देश के प्राकृतिक गैस उपयोग के विस्तार के लक्ष्य में बाधा डाल रहे हैं।

- मौजूदा LNG आयात क्षमता का कम उपयोग: LNG आयात में 17% की वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की 6 LNG आयात सुविधाओं का उपयोग 30% से कम था।

- विनियामक में कम कर्मचारी और विशेषज्ञता का अभाव (PNGRB): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (Petroleum & Natural Gas Regulatory Board - PNGRB) हाल के वर्षों में कम कर्मचारियों और घटती हुई बोर्ड क्षमता के साथ काम कर रहा है, जिसके कारण अनुमोदन तथा नए गैस बाज़ार तंत्रों की शुरुआत में देरी हो रही है।

- कोयले से गैस में परिवर्तन: भारत के ऊर्जा मिश्रण में अभी भी कोयले (50% से अधिक) का प्रभुत्व है, जबकि प्राकृतिक गैस (6% से कम) का प्रभुत्व है, जिससे एक बड़ी ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: चर्चा कीजिये कि डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण भारत में MSME क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में एमएसएमई के लिये चुनौतियों का विश्लेषण करें। |

और पढ़ें: टुवार्ड्स डीकार्बोनाइज़िंग ट्रांसपोर्ट 2023, इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘कार्बन के सामाजिक मूल्य’ पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? (2020) (a) प्रदत्त वर्ष में एक टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति उत्तर: (a) प्रश्न. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रदूषक हैं, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किये जाते हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 3 और 4 उत्तर: (d) प्रश्न. इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिये सामग्री हो सकता है? (2020) आधार सड़क के निर्माण के लिये नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइये। (2020) प्रश्न. विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत कीजिये। (2014) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2024

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), गैर-निष्पादित परिसंपत्ति , बैड लोन, डिजिटल वैयक्तिक ऋण, SARFAESI अधिनियम, 2002, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मुद्रास्फीति, अवस्फीति मेन्स के लिये:बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, NBFC तथा बैंकों में अंतर। |

स्रोत: आर.बी.आई

चर्चा में क्यों?

जून 2024 के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की द्वि-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) डिजिटल व्यक्तिगत ऋणों के प्रसार एवं वित्तीय स्थिरता उपायों के प्रभाव पर समस्याओं को उजागर करते हुए वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मज़बूत वित्तीय आघात-सह (resilience) को रेखांकित करती है।

जून 2024 के लिये FSR की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वैश्विक मैक्रोफाइनेंशियल जोखिम: रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली के बढ़ते जोखिम एवं अनिश्चितताओं के बीच आघात-सहनीयता नहीं प्रदर्शित कर रही है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर 3.2% पर स्थिर रहेगी, जबकि विश्व बैंक ने 2.6% की दर का अनुमान लगाया है।

- निकट भविष्य की संभावनाएँ बेहतर हो रही हैं, लेकिन मुद्रास्फीति, उच्च सार्वजनिक ऋण, परिसंपत्तियों के बढ़े हुए मूल्यांकन,आर्थिक विखंडन, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु आपदाओं और साइबर खतरें जोखिम बने हुए हैं। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ (EME) बाह्य झटकों और स्पिलओवर के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं।

- घरेलू मैक्रोफाइनेंशियल जोखिम: मज़बूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचे तथा एक सुदृढ़ एवं स्थिर वित्तीय प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत् विस्तार को समर्थन प्रदान किया है।

- मुद्रास्फीति में कमी, मज़बूत बाह्य स्थिति तथा चालू राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से व्यापार और उपभोक्ता के विश्वास में वृद्धि हो रही है।

- वित्तीय संस्थानों में स्वस्थ तुलन-पत्र मज़बूत पूंजी बफर, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, पर्याप्त प्रावधान एवं पर्याप्त लाभ से घरेलू वित्तीय स्थिति मज़बूत हुई है।

- बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का GNPA अनुपात मार्च 2024 में घटकर 2.8% रह गया है, जो 12 वर्षों में सबसे कम है। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) अनुपात भी सुधरकर 0.6% के पर पहुँच गया है।

- आधारभूत तनाव परिदृश्य के अंर्तगत मार्च 2025 तक GNPA अनुपात में 2.5% तक सुधार होने की आशा है।

- यदि समष्टि आर्थिक परिवेश अत्यधिक रूप से खराब हो जाता है तब GNPA अनुपात में 3.4% तक की वृद्धि हो सकती है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिये GNPA अनुपात के गंभीर तनाव परिदृश्य में मार्च 2024 में 3.7% से बढ़कर मार्च 2025 में 4.1% हो सकता है।

- कृषि क्षेत्र में GNPA अनुपात सर्वाधिक 6.2% रहा, जबकि व्यक्तिगत ऋण 1.2% रहा। फिर भी RBI, वैयक्तिक ऋण विशेष रूप से डिजिटल एप के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने वालों से उत्पन्न होने वाली संभावित वित्तीय समस्याओं के बारे में चिंतित है।

- जमा और ऋण वृद्धि: वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में जमा वृद्धि बढ़ी, जो मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में 13.5% तक पहुँच गई।

- निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा वृद्धि दर सबसे अधिक 20.1% रही, जिसके बाद विदेशी बैंकों में 15.1% तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 9.6% की वृद्धि रही।

- समग्र ऋण वृद्धि 19.2% पर स्वस्थ रही हालाँकि यह पिछली छमाही की तुलना में थोड़ी कम है।

- RBI के नियमों के कारण उपभोक्ता ऋण में कमी आई, लेकिन फिर भी यह 32.9% के साथ ऋण पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा घटक बना रहा।

- पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता:

- SCB के पास मज़बूत पूंजी बफर्स है, पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio- CRAR) 16.8% पर स्थिर रहा, PSB में सुधार देखा गया तथा निजी/विदेशी बैंकों में मामूली गिरावट देखी गई।

- CRAR किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का माप है जो उसके जोखिम-भारित ऋण जोखिम के प्रतिशत के रूप में होता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि बैंकों के पास संभावित घाटे को संभालने और दिवालियापन से बचने के लिये पर्याप्त पूंजी है।

- परिसंपत्तियों पर रिटर्न (Return on assets- RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (Return on Equity- RoE) क्रमशः 1.3% तथा 13.8% के दशक के उच्चतम स्तर के करीब हैं।

- ROA एक लाभप्रदता अनुपात है जो मापता है कि कोई कंपनी लाभ कमाने के लिये अपनी परिसंपत्तियों का कितना अच्छा उपयोग करती है। इसकी गणना किसी कंपनी की शुद्ध आय को उसकी कुल परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

- ROE किसी कंपनी की वित्तीय सेहत का आकलन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मीट्रिक है, जिसकी गणना कंपनी की शुद्ध आय को इक्विटी फाइनेंसिंग से विभाजित करके की जाती है। यह समझने में मदद करता है कि लाभ उत्पन्न करने हेतु शेयरधारक इक्विटी का कितनी कुशलता से उपयोग किया गया है।

- SCB के पास मज़बूत पूंजी बफर्स है, पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio- CRAR) 16.8% पर स्थिर रहा, PSB में सुधार देखा गया तथा निजी/विदेशी बैंकों में मामूली गिरावट देखी गई।

- तनाव परीक्षण परिणाम: बैंकों ने तनाव के प्रति पर्याप्त लचीलापन दर्शाया है तथा SCB मध्यम और अत्यधिक तनाव परिदृश्यों में समष्टि आर्थिक झटकों को संभालने के लिये पर्याप्त पूंजीकृत हैं।

- तनाव परीक्षण एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा यह आकलन करने के लिये किया जाता है कि कोई बैंक या वित्तीय प्रणाली प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों का सामना किस प्रकार कर सकती है।

नोट: FSR, RBI द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन का मूल्यांकन करती है और वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिमों की पहचान करती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ क्या हैं?

|

श्रेणी |

विवरण |

|

परिभाषा |

|

|

NPA के प्रकार |

|

|

सकल NPA (GNPA) |

|

|

शुद्ध NPA |

|

|

NPA अनुपात

|

|

डिजिटल व्यक्तिगत ऋण एक चिंता का विषय क्यों हैं?

- डिजिटल व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि: डिजिटल एप्स के माध्यम से वितरित व्यक्तिगत ऋणों में अतिदेय खातों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिससे वित्तीय स्थिरता के लिये चिंता बढ़ गई है।

- 2010 के दशक के मध्य तक, बैंक प्राय: बड़े उद्योगों को बड़े पैमाने पर ऋण देते थे। हालाँकि इनमें से कई ऋण खराब हो गए और वर्ष 2017 में बैड लोन 10% तक पहुँच गए।

- वर्ष 2017 के बाद, बैंकों ने उद्योगों को ऋण देना कम कर दिया और व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ तथा आवास ऋण सहित खुदरा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया।

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन से बैंकों को खराब ऋणों की वसूली में मदद मिली, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ।

- 2010 के दशक के मध्य में युवा, डिजिटल रूप से समझदार उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाले तत्काल ऋण एप का प्रसार हुआ और संभावित ऋण जाल में फँस गए।

- पिछले 11 वर्षों में, डिजिटल ऋण बाज़ार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023 तक अनुमानित 350 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव: खुदरा ऋणों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा बकाया राशि के मामले में यह औद्योगिक और सेवा ऋणों से आगे निकल गया है।

- खुदरा ऋणों की खतरनाक वृद्धि ने RBI को नियामक उपायों को लागू करने के लिये प्रेरित किया, हालाँकि व्यक्तिगत ऋणों के लिये समग्र GNPA अनुपात लगातार कम हो रहा है, जो मार्च 2024 में 1.2% तक पहुँच जाएगा।

- तत्काल ऋण ऐप्स के प्रसार ने कई उपभोक्ताओं के लिये कर्ज़ का जाल बिछा दिया है। ये एप्स अक्सर उपयोगकर्त्ताओं को उनकी क्षमता से ज़्यादा लोन लेने के लिये प्रेरित करते हैं, जिससे वित्तीय संकट पैदा होता है।

- RBI की चिंताएँ: खुदरा ऋणों (आवास ऋण के अतिरिक्त) के कारण स्लिपेज (गिरावट) या अशोध्य ऋणों की वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है जो वित्त वर्ष 24 में नए NPA का 40% है।

- 50,000 रुपए से कम के वैयक्तिक ऋणों के संबंध में अपचारिता/चूक (Delinquency) का स्तर उच्च बना हुआ है। इनमें से कई ऋण डिजिटल एप के माध्यम से NBFC-Fintech ऋणदाताओं द्वारा मंज़ूर किये गए थे।

- 25 वर्ष से कम आयु के उधारकर्त्ताओं में चूक की दर सबसे अधिक 5% है। 26-35 आयु वर्ग में यह 3%, 36-45 वर्ष में 2% और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 1% है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 3% की चूक दर दर्ज की गई है जबकि मेट्रो तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 2% की दर है।

डिजिटल पर्सनल लोन

- ये मोबाइल एप्लीकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले ऋण हैं। परंपरागत बैंकों के विपरीत, ये ऋणदाता प्रायः न्यूनतम कागज़ी कार्रवाई और ऋण के तत्काल अनुमोदन के साथ सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान करते हैं जिसके लिये वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

- ऋण पहुँच की यह सुगमता व्यापक संख्या में लोगों को आकर्षित करती है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी परंपरागत बैंकिंग सेवाओं तक सुगम पहुँच नहीं होती है।

- डिजिटल ऋण प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म उन लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं अथवा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच अपर्याप्त है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और यह भारत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है।

डिजिटल पर्सनल लोन की वसूली के लिये क्या किया जा सकता है?

- वित्तीय प्रौद्योगिकी: फिनटेक कंपनियों को वसूली के लिये स्वचालित पुनर्भुगतान योजनाओं और ऋण समेकन विकल्पों जैसे उपाय विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- ऋण निष्पादन की निरंतर निगरानी की जानी चाहिये और संभावित चूक की जल्द पहचान की जानी चाहिये।

- ऋण-पात्रता मूल्यांकन: क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के अन्य विकल्पों का अन्वेषण किया जा सकता है जो पारंपरिक क्रेडिट रिकॉर्ड के अतिरिक्त आय स्थिरता और वित्तीय व्यवहार पैटर्न जैसे कारकों पर आधारित हो सकता है।

- बेहतर दक्षता: पारंपरिक विधियों की तुलना में डिजिटल NPA वसूली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। संचार और डेटा विश्लेषण जैसे कार्यों को स्वचालित करने से अन्य क्षेत्रों के लिये संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

- विधिक उपाय: बकाया राशि की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिये ऋण वसूली अधिकरण (DRT) को उपयोग में लाया जा सकता है। कुशल वसूली के लिये लोक अदालत और SARFAESI अधिनियम, 2002 जैसे विधिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में अनर्जक परिसंपत्तियों (NPA) की प्रवृत्तियों और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिये। प्रश्न. भारत में डिजिटल वैयक्तिक ऋण के चलन में आई वृद्धि का मूल्यांकन कीजिये। उनकी लोकप्रियता के मुख्य कारक क्या हैं और वे वित्तीय स्थिरता के लिये कौन-से जोखिम उत्पन्न करते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स;प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017) (a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। उत्तर: (b) |