वनाग्नि प्रबंधन पर FAO के दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021 मेन्स के लिये:वन संसाधनों का महत्त्व और वनाग्नि को प्रबंधित करने के उपाय। |

स्रोत: खाद्य और कृषि संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) ने अद्यतन "एकीकृत अग्नि प्रबंधन स्वैच्छिक दिशा-निर्देश: सिद्धांत और रणनीतिक कार्यवाहियाँ" जारी कीं।

- यह दो दशक पहले प्रकाशित दिशा-निर्देशों का एक संग्रह है तथा इसमें वर्तमान जलवायु संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये नई विषय-वस्तु को शामिल किया गया है।

नए FAO के अग्नि प्रबंधन दिशा-निर्देश क्या हैं?

- ज्ञान का एकीकरण:

- नए दिशा-निर्देश स्वदेशी लोगों और स्थानीय ज्ञान धारकों के विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के महत्त्व पर बल देते हैं।

- यह दृष्टिकोण अग्नि प्रबंधन निर्णयों को बेहतर बनाता है, वनाग्नि को रोकने, अग्नि प्रकोपों का प्रबंधन करने तथा गंभीर रूप से जलने से प्रभावित क्षेत्रों को बहाल करने में मदद करता है।

- लिंग समावेशन और विविध अग्नि प्रबंधन ज्ञान को भी बढ़ावा दिया गया है।

- प्रभाव और अपनाना:

- लगभग 20 वर्ष पहले मूल दिशा-निर्देश जारी होने के बाद से, कई देशों ने उनके आधार पर सार्वजनिक नीतियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किये हैं।

- अद्यतन दिशा-निर्देशों को विश्व स्तर पर व्यापक रूप से अपनाए जाने की उम्मीद है।

नोट:

- FAO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme- UNEP) ने मई 2023 में 8वें अंतरराष्ट्रीय वाइल्डलैंड फायर सम्मेलन में ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब (फायर हब) की स्थापना की।

- इसे कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों का समर्थन प्राप्त है।

- इसका उद्देश्य वैश्विक अग्नि प्रबंधन समुदाय को एकजुट करना तथा एकीकृत अग्नि प्रबंधन रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाना है।

वनाग्नि क्या है?

- परिचय:

- इसे झाड़ी, वनस्पति या वनाग्नि के नाम से भी जाना जाता है, वनाग्नि प्राकृतिक स्थानों जैसे कि वन, घास के मैदान, झाड़-झंखाड़ वाले क्षेत्र या टुंड्रा प्रदेश में पौधों को अनियंत्रित तथा गैर-निर्धारित तरीके से जलाना है।

- वनाग्नि प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है तथा पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे- हवा और स्थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता है।

- वर्गीकरण:

- भू-सतह की अग्नि: मुख्य रूप से यह भूमि पर लगने वाली आग है, जिसमें पत्तियाँ, टहनियाँ और सूखी घास जैसे सतही कूड़े जलते हैं।

- भूमिगत अग्नि/ज़ॉम्बी अग्नि: यह कम तीव्रता वाली आग है, जो सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों को जलाती है। यह धीरे-धीरे भूमिगत रूप से फैलती है, जिससे इसकी पहचान करना और इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, और यह महीनों तक जलती रह सकती है।

- वृक्ष छत्र या शिखर अग्नि: यह पेड़ों के ऊपरी आवरण अथवा छत्र के माध्यम से फैलती है, वनाग्नि की यह घटना प्रायः शुष्क परिस्थितियों में तेज़ हवाओं के कारण होती है, जो बहुत तीव्र होती है और इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

- नियंत्रित व उद्देश्यपूर्ण अग्नि: इसे निर्धारित अग्नि के रूप में भी जाना जाता है,यह ईंधन के भार को कम करने, वनाग्नि के जोखिमों को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य संतुलन को बढ़ावा देने के लिये वन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा जानबूझकर लगाई जाती है। इसे विशिष्ट परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाता है।

- कारण:

- मानव गतिविधियाँ: कई वनाग्नि की घटनाएँ मानवीय गतिविधियों जैसे फेंकी गई सिगरेट, कैम्प-फायर, अपशिष्ट को जलाना और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के कारण होती हैं।

- बढ़ते शहरीकरण और वन क्षेत्रों में मानव उपस्थिति आकस्मिक वनाग्नि के जोखिम को बढ़ाती है।

- शिकारी और अवैध तस्कर वन अधिकारियों का ध्यान भटकाने या अपनी गतिविधियों के सबूत मिटाने के लिये वनों में आग लगाते हैं।

- मौसम की स्थिति: विशेष रूप से दक्षिण भारत में ग्रीष्म की शुरुआत में बहुत गर्म और शुष्क मौसम, अग्नि के द्रुत प्रसार के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ बनाता है। उच्च तापमान, कम आर्द्रता और शांत हवाएँ आग के जोखिम को बढ़ाती हैं।

- शुष्कता: दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक तापमान, साफ आसमान और वर्षा की कमी के कारण शुष्कता बढ़ती है, वनस्पति सूख जाती है और आग लगने व तेज़ी से इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

- शुष्क बायोमास की पूर्व उपलब्धता: गर्मी के मौसम से पूर्व ही सामान्य से अधिक तापमान के कारण वनों में शुष्क बायोमास का शीघ्रता से निर्माण होता है, जिसमें चीड़ के वनों की ज्वलनशील पत्तियाँ शामिल हैं और इनसे आग लगने का जोखिम व तीव्रता बढ़ जाती है।

- मानव गतिविधियाँ: कई वनाग्नि की घटनाएँ मानवीय गतिविधियों जैसे फेंकी गई सिगरेट, कैम्प-फायर, अपशिष्ट को जलाना और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के कारण होती हैं।

भारत में वनाग्नि की घटनाएँ

- वनाग्नि का मौसम:

- भारत में वनाग्नि का मौसम नवंबर से जून तक रहता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में फरवरी से ही चरम वनाग्नि के अनुकूल परिस्थितियाँ बनने लगती हैं। अप्रैल और मई आमतौर पर वनाग्नि के सबसे संवेदनशील महीने होते हैं।

- भारतीय वन सर्वेक्षण की वन सूची रिपोर्ट के आधार पर, भारत में 54.40% वन कभी-कभी वनाग्नि की चपेट में आते हैं, 7.49% मध्यम रूप से बार-बार वनाग्नि की चपेट में आते हैं और 2.40% उच्च घटना स्तर पर हैं।

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR)- 2021 के अनुसार, 35.47% वन क्षेत्र को वनाग्नि की आशंका वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- क्षेत्र:

- शुष्क पर्णपाती वनों में भीषण आग लगती है, जबकि सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार और पर्वतीय समशीतोष्ण वनों में आग लगने की आशंका कम होती है।

- सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं।

- वर्तमान परिदृश्य (वर्ष 2024):

- उत्तराखंड के वन विभाग ने बताया है कि जनवरी से जून 2024 के बीच उत्तराखंड के वनों में आग लगने की 1,309 घटनाताएँ हुई हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 241 और वर्ष 2023 की पूरी अवधि में कुल 733 थी।

- FSI के आँकड़ों के अनुसार, वनाग्नि की सर्वाधिक घटनाएँ मिज़ोरम (3,738), मणिपुर (1,702), असम (1,652), मेघालय (1,252) और महाराष्ट्र (1,215) में दर्ज की गई हैं।

- ISRO के उपग्रह डेटा से पता चलता है कि मार्च 2024 के प्रारंभ में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे महाराष्ट्र में कोंकण बेल्ट, दक्षिण-तटीय गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा के तटीय व आंतरिक क्षेत्र तथा उससे सटे झारखंड जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में भी हाल ही में वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

- सरकारी पहल:

- वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य-योजना (NAPFF): यह योजना वन सीमांत समुदायों को सूचित कर, उन्हें सशक्त बनाकर तथा राज्य वन विभागों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करके वनाग्नि को कम करने के लिये वर्ष 2018 में शुरू की गई।

- वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (FPM): वर्ष 2017 में शुरू की गई, यह एकमात्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो वन अग्नि के प्रबंधन में राज्यों की सहायता करने के लिये समर्पित है।

आगे की राह - सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के आधार पर वनाग्नि पर NDMA की सिफारिशें

- अग्निशमन जोखिम: केवल अग्निशमन पर निर्भर रहने से ईंधन का भार बढ़ता है और इससे अनियंत्रित रूप से आगजनी की घटनाएँ हो सकती हैं।

- निर्धारित दहन: अग्नि के विस्तार को रोकने के लिये सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिये; जैविक वन सामग्री का उपयोग करने पर विचार करना चाहिये।

- सामुदायिक सहभागिता: वन प्रबंधन और आजीविका हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करना, स्वामित्व को बढ़ाना तथा आगजनी के जोखिम को कम करना।

- सीमापार प्रबंधन: वनाग्नि राजनीतिक सीमाओं से बंधी नहीं है; प्रबंधन को सीमाओं के पार समन्वित किया जाना चाहिये।

- जोखिम संचार: आगजनी के दौरान सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिये धुआँ/प्रदूषण के स्तर सहित मानकीकृत स्पष्ट चेतावनियाँ विकसित करना।

- शहरी-वन इंटरफेस: शहरी-वन क्षेत्रों में आग के खतरों को कम करने के लिये भवन संहिताओं को लागू करना और निर्माण सामग्री का प्रबंधन करना।

- वाणिज्यिक क्षेत्र: सुनिश्चित करना कि वन क्षेत्रों में व्यवसाय और सेवाएँ अग्नि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें तथा प्रज्वलन स्रोतों को सीमित करें।

- स्थानीय प्रत्युत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करना: स्थानीय समुदायों को प्रथम प्रत्युत्तरदाताओं के रूप में प्रशिक्षित और सुसज्जित करना; स्वयंसेवी अग्निशामकों हेतु पारिश्रमिक पर विचार करना।

- विशेष बल: सुदूर क्षेत्रों में आग से निपटने के लिये स्मोकजंपर्स के समान विशेष सैनिकों को प्रशिक्षित करना।

- पुनर्प्राप्ति प्रयास: पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर ध्यान केंद्रित करना और मोनोकल्चर से बचना; मूल पौधों के लिये बीज बैंक बनाए रखना।

- उपयोगिता प्रबंधन: आग से संबंधित दुर्घटनाओं को कम करने के लिये उपयोगिताओं को भूमिगत रखना या आगजनी की स्थिति से पूर्व उनका रखरखाव करना।

- अग्निशमन योजनाएँ: जलवायु, भूभाग, वनस्पति और जल की उपलब्धता के आधार पर कार्य योजनाएँ तैयार करना; सूखे के उपायों को शामिल करना।

- जैव अर्थव्यवस्था विकास: आजीविका का समर्थन करने और आगजनी को नियंत्रित करने के लिये सामुदायिक भागीदारी के साथ कार्यात्मक मूल्य शृंखलाएँ बनाना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में वनाग्नि की घटनाओं और गंभीरता में मानवीय गतिविधियों तथा जलवायु कारकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। वनाग्नि की घटनाओं और उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये : (2019)

उपर्युक्त में से कौन फसल/बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, डिजिटलीकरण, सकल घरेलू उत्पाद, गिनी सूचकांक, मुद्रास्फीति, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मेन्स के लिये:वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, वैश्विक आर्थिक प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था और मिडिल इनकम ट्रैप |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट "वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024: मिडिल इनकम ट्रैप" में आगामी दशकों में उच्च आय का दर्जा हासिल करने में भारत समेत 100 से अधिक देशों के समक्ष आने वाली महत्त्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- मिडिल इनकम ट्रैप:

- भारत तथा चीन उन 100 देशों में शामिल हैं, जो "मिडिल इनकम ट्रैप" में फँसने के जोखिम में हैं, जहाँ देश मध्यम आय से उच्च आय की स्थिति में पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं।

- भारत एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जो अनुकूल जनसांख्यिकी और डिजिटलीकरण में प्रगति से लाभान्वित है, लेकिन अतीत की तुलना में मुश्किल बाह्य वातावरण का सामना कर रहा है।

- भारत के वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो अलग-अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1990 के बाद से केवल 34 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ ही उच्च आय वाली स्थिति में पहुँच पाई हैं, जो प्रायः यूरोपीय संघ के एकीकरण या तेल भंडार जैसी विशेष परिस्थितियों का परिणाम है।

- मध्यम आय वाले देशों को भौतिक पूंजी पर घटते प्रतिलाभ (Diminishing Return) के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- कम आय वाले देशों को भौतिक पूंजी के निर्माण और भारत जैसे बुनियादी शिक्षा में सुधार से लाभ होता है, जहाँ वर्ष 1980 के दशक में पूंजी गहनता महत्त्वपूर्ण थी, जिसमें मध्यम आय वाले देशों को आगे निवेश करने पर घटते प्रतिलाभ (Diminishing Return) का सामना करना पड़ता है।

- हालाँकि विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये केवल बचत और निवेश दरों में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं है; इन देशों को भौतिक पूंजी से परे कारकों को भी संबोधित करने की आवश्यकता है।

- अपेक्षाकृत उच्च पूंजीगत निधि (High Capital Endowments) होने के बावज़ूद मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ उत्पादकता संबंधी मुद्दों से जूझती हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि मात्र भौतिक पूंजी अग्रिम विकास के लिये मुख्य बाधा नहीं है।

- विश्व बैंक कई मध्यम आय वाले देशों की आलोचना करता है क्योंकि वे पुरानी आर्थिक रणनीतियाँ अपना रहे हैं, जो मुख्य रूप से निवेश बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

- भारत तथा चीन उन 100 देशों में शामिल हैं, जो "मिडिल इनकम ट्रैप" में फँसने के जोखिम में हैं, जहाँ देश मध्यम आय से उच्च आय की स्थिति में पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं।

- वैश्विक आर्थिक प्रभाव:

- मध्यम आय वाले देशों में छह अरब से अधिक लोग रहते हैं, जो वैश्विक जनसंख्या के 75% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 40% से अधिक उत्पन्न करते हैं।

- उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने में इन देशों की सफलता या विफलता वैश्विक आर्थिक समृद्धि को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी।

- मध्यम आय वाले देशों में छह अरब से अधिक लोग रहते हैं, जो वैश्विक जनसंख्या के 75% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 40% से अधिक उत्पन्न करते हैं।

- प्रति व्यक्ति आय असमानता:

- भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन अगर मौज़ूदा रुझान जारी रहे तो इसकी प्रति व्यक्ति आय को अमेरिकी आय के स्तर के एक चौथाई तक पहुँचने में 75 वर्ष लगेंगे।

- चीन को प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय के एक चौथाई तक पहुँचने में 10 वर्ष, इंडोनेशिया को लगभग 70 वर्ष और भारत को 75 वर्ष लगेंगे।

- भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन अगर मौज़ूदा रुझान जारी रहे तो इसकी प्रति व्यक्ति आय को अमेरिकी आय के स्तर के एक चौथाई तक पहुँचने में 75 वर्ष लगेंगे।

- चुनौतियाँ और जोखिम:

- मध्यम आय वाले देशों को महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बढ़ती उम्र की आबादी, बढ़ता कर्ज, भू-राजनीतिक एवं व्यापारिक संघर्ष और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।

- यदि ये देश मौज़ूदा रुझानों के साथ चलते रहे तो सदी के मध्य तक इनके सामाजिक रूप से समृद्धि प्राप्त न कर पाने का जोखिम बना रहेगा।

- मध्यम आय वाले देशों को महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बढ़ती उम्र की आबादी, बढ़ता कर्ज, भू-राजनीतिक एवं व्यापारिक संघर्ष और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।

- रणनीतिक सिफारिशें:

- 3i रणनीति: रिपोर्ट ने देशों को उच्च आय की स्थिति तक पहुँचने के लिये तीन-चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की:

- 1i चरण: निम्न आय वाले देशों के लिये निवेश पर ध्यान केंद्रित करना।

- 2i चरण: निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिये विदेशी प्रौद्योगिकियों का निवेश और अंतः प्रवाह।

- 3i चरण: उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिये निवेश, अंतः प्रवाह और नवाचार।

- रिपोर्ट में दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए यह प्रदर्शित किया गया है कि वर्ष 1960 में 1,200 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय से प्रारंभ होकर दक्षिण कोरिया क्रमिक रूप से 3i रणनीति को अपनाकर वर्ष 2023 तक 33,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- 3i रणनीति: रिपोर्ट ने देशों को उच्च आय की स्थिति तक पहुँचने के लिये तीन-चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की:

- नीतिगत सिफारिशें:

- भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो अलग-अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है।

- परिचर्चाओं (जैसे, विनिर्माण बनाम सेवाएँ) के बजाय क्षैतिज नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।

- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को सक्षम करने के लिये शिक्षा और कौशल में सुधार पर ज़ोर देना।

- ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच संबंधों को मज़बूत करना।

- भारत डिजिटलीकरण में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ प्रौद्योगिकी संबंधी तैयारियों में सक्षम है। हालाँकि इन तकनीकों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उनका उपयोग करने के लिये फर्मों में अधिक गतिशीलता की आवश्यकता है।

- रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म उद्यमों की व्यापकता पर प्रकाश डालती है और यह सुझाव देती है कि लघु फर्मों के पक्ष में नीतियों के कारण उत्पादक फर्मों के विकास में बाधाएँ मौज़ूद हैं।

मिडिल इनकम ट्रैप क्या है?

- मिडिल इनकम ट्रैप से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है, जहाँ कोई देश मध्यम आय की स्थिति तक पहुँचने के बाद, उच्च आय की स्थिति में पहुँचने के लिये संघर्ष करता है।

- सामान्यतः यह तब होता है जब तीव्र विकास की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् आर्थिक विकास भी धीमा हो जाता है और देश उच्च आय के स्तर पर पहुँचे बिना मध्यम आय के स्तर पर ही अटक जाता है।

- विश्व बैंक के अनुसार, मिडिल इनकम ट्रैप से तात्पर्य आर्थिक स्थिरता से है, जिसका सामना देश तब करते हैं, जब उनकी प्रति व्यक्ति GDP संयुक्त राज्य अमेरिका के स्तर का लगभग 10% या वर्तमान में लगभग 8,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाती है।

- कम आय वाले देशों में प्रायः न्यूनतम मज़दूरी, सस्ता श्रम और बुनियादी तकनीक की सुदृढ़ता जैसे कारकों के कारण संक्रमण के दौरान मध्यम आय के स्तर पर तीव्र वृद्धि होती है।

- मध्यम आय के चरण में, देशों को प्रारंभिक विकास चालकों का समापन, संस्थागत कमज़ोरियों, आय असमानता और नवाचार की कमी के कारण स्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।

- वर्तमान स्थिति: वर्ष 2023 के अंत तक 108 देशों को मध्यम आय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनकी प्रति व्यक्ति GDP 1,136 अमेरिकी डॉलर से 13,845 अमेरिकी डॉलर के बीच थी।

- ये देश वैश्विक आबादी के 75% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक GDP का 40% से अधिक उत्पादन करते हैं, जो 60% से अधिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं।

- वर्ष 2006 तक विश्व बैंक ने भारत को निम्न आय वाले राष्ट्र के रूप में श्रेणीबद्ध किया था। वर्ष 2007 में भारत निम्न-मध्यम आय समूह में परिवर्तित हो गया और तब से उसी श्रेणी में बना हुआ है।

- अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की वृद्धि निम्न-मध्यम आय स्तरों पर मंद रही है, प्रति व्यक्ति आय 1,000 अमेरिकी डॉलर से 3,800 अमेरिकी डॉलर के बीच स्थिर रही है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारत की वृद्धि मुख्य रूप से शीर्ष 100 मिलियन लोगों द्वारा संचालित की गई है साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यह मॉडल चिरस्थायी नहीं हो सकता है।

आय की स्थिति सुधारने हेतु भारत को किन चुनौतियों पर काबू पाना होगा?

- आय असमानता: भारत पिछले दो दशकों से लगभग 35 के गिनी सूचकांक के साथ उच्च स्तर की खपत असमानता से जूझ रहा है। यह असमानता व्यापक-आधारित आर्थिक विकास को सीमित करती है और समावेशी विकास में बाधा डालती है।

- हालाँकि भारत ने वर्ष 2011 और 2019 के बीच गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद गरीबी उन्मूलन की गति धीमी हो गई है। यह गहरी आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये चल रहे संघर्षों को इंगित करता है।

- विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करना: मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उच्च ब्याज दरें मांग को कम कर सकती हैं और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। भारत को मुद्रास्फीति के दबावों के साथ विकास को संतुलित करने के लिये मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

- मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना विकास को बनाए रखने के लिये रणनीतिक राजकोषीय प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है।

- प्रति व्यक्ति आय: भारत की प्रति व्यक्ति आय 4,256 अमेरिकी डॉलर की ऊपरी-मध्यम आय सीमा से काफी नीचे है। उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने के लिये आने वाले वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी।

- यद्यपि भारत द्वारा वित्त वर्ष 31 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक उपलब्धि प्राप्त कर लेने की उम्मीद है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उच्च-मध्यम आय की स्थिति में आने के लिये उसे 6.7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी।

- श्रम बल भागीदारी: रोज़गार संकेतकों में सुधार के बावजूद, रोज़गार गुणवत्ता, वास्तविक मज़दूरी वृद्धि और श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी के विषय में चिंताएँ बनी हुई हैं।

- ये मुद्दे समग्र आर्थिक उत्पादकता और विकास की समावेशिता को प्रभावित करते हैं।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि भारत को बढ़ते कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख गैर-कृषि रोज़गार सृजन की आवश्यकता है।

- आर्थिक विविधीकरण: यद्यपि खनन, विनिर्माण, निर्माण और सेवाएँ विकास के प्रमुख चालक हैं, फिर भी भारत को किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिये निरंतर विविधीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

- भारत का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 31 तक विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक का योगदान दे। इस वृद्धि को बनाए रखना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, मूल्य शृंखलाओं को बढ़ाने और हरित बदलावों का समर्थन करने पर निर्भर करेगा।

- पर्यावरण और जलवायु लचीलापन: वर्ष 2047 तक उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने की भारत की आकांक्षा को वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।

- जलवायु लचीलेपन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना एक जटिल चुनौती है जिसके लिये हरित प्रौद्योगिकियों और सतत् प्रथाओं में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।

- देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी विकास रणनीति जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली हो तथा साथ ही लोगों को व्यापक लाभ भी प्रदान करे।

भारत की आय स्थिति में सुधार के समर्थक कारक क्या हैं?

- ग्लोबल ऑफशोरिंग: भारत में सेवाओं की आउटसोर्सिंग में वृद्धि, जिसमें सॉफ्टवेयर विकास, ग्राहक सेवा और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग शामिल है।

- वर्क-फ्रॉम-होम और वर्क-फ्रॉम-इंडिया मॉडलों की स्वीकृति से आउटसोर्स नौकरियों में रोज़गार की संख्या वर्ष 2030 तक दोगुनी होकर 11 मिलियन से अधिक हो सकती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग पर वैश्विक व्यय वर्ष 2030 तक सालाना 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है।

- डिजिटलीकरण: भारत का आधार कार्यक्रम और इंडियास्टैक (डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना) डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे वित्तीय समावेशन तथा ऋण तक पहुँच में वृद्धि हो रही है।

- अगले दशक में भारत का ऋण-GDP अनुपात 57% से बढ़कर 100% हो सकता है और उपभोक्ता व्यय 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना होकर 4.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जिसमें गैर-किराना खुदरा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि होगी।

- ऊर्जा परिवर्तन: नवीकरणीय ऊर्जा जैसे बायोगैस, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, पवन, सौर और जलविद्युत में महत्त्वपूर्ण निवेश।

- दैनिक ऊर्जा खपत में 60% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा।

- ऊर्जा परिवर्तन से इलेक्ट्रिक समाधानों की नई मांग उत्पन्न होती है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है तथा निवेश, रोज़गार और आय का एक अच्छा चक्र बनता है।

- विनिर्माण क्षेत्र: कॉर्पोरेट कर में कटौती, निवेश प्रोत्साहन और बुनियादी ढाँचे पर व्यय पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।

- अनुमान है कि वर्ष 2031 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा 15.6% से बढ़कर 21% हो जाएगा, जिससे भारत का निर्यात बाज़ार हिस्सा संभवतः दोगुना हो जाएगा।

- भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर, नियामक बाधाओं को कम करके, बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके और कारोबारी माहौल में सुधार करके वैश्विक निवेशकों के लिये अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना जारी रख रहा है।

- भारत की 14 उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं में उत्पादन, रोज़गार को बढ़ावा देने, विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने और अगले पाँच वर्षों में आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है, जिससे देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की क्षमता है।

- सेवा क्षेत्र: वित्त वर्ष 2025 और 2031 के बीच सेवा क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। सेवाएँ भारत की वृद्धि का प्रमुख चालक बनी रहेंगी।

- आर्थिक आकार: वर्ष 2031 तक सकल घरेलू उत्पाद को 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करने की संभावना।

- अनुमान है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रति वर्ष 11% की दर से बढ़ेगा तथा वर्ष 2030 तक इसका बाज़ार आकार 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- अनुमान है कि वर्ष 2031 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा।

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत की वर्तमान प्रति व्यक्ति GDP लगभग 2,850 अमेरिकी डॉलर है, जो इसे निम्न-मध्यम आय वर्ग में रखती है। हालाँकि CRISIL की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक भारत की प्रति व्यक्ति GDP 4,500 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी।

- उपभोग और आय वितरण:

- आय के बढ़ते स्तर से समग्र उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आर्थिक विकास से घरेलू उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।

- गैर-किराना खुदरा, अवकाश और घरेलू सामानों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, उपभोक्ता व्यय वर्ष 2022 में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना होकर दशक के अंत तक 4.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिये भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिये?

- आय असमानता को संबोधित करना: धन का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिये नीतियों को लागू करना। इसमें प्रगतिशील कराधान, सामाजिक व्यय में वृद्धि और निम्न-आय वर्गों के लिये लक्षित सब्सिडी शामिल हो सकती है।

- विभिन्न आय समूहों और क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करने के लिये सामाजिक सुरक्षा संजाल और सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करना।

- आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देना: पारंपरिक क्षेत्रों से परे अर्थव्यवस्था में विविधता लाने पर ध्यान देना। प्रौद्योगिकी, नवकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते उद्योगों में निवेश करना।

- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना ताकि कुछ क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता को रोका जा सके और आर्थिक लाभ को अधिक समान रूप से विसरित किया जा सके।

- उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देना: अनुसंधान एवं विकास में निवेश के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना और उत्पादकता बढ़ाने के लिये तकनीक-संचालित उद्योगों का समर्थन करना।

- आधुनिक अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करने के लिये शिक्षा और कौशल में सुधार पर ध्यान देना। व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा पर ज़ोर देना।

- स्थानीय विनिर्माण और उत्पादन का समर्थन करना: PLI योजनाओं जैसी नीतियों के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। इससे आवश्यक वस्तुओं को अधिक किफ़ायती और प्रतिस्पर्द्धी बनाने में सहायता मिल सकती है।

- कम लागत वाले लेकिन संभावित राज्यों में विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्थानीय कौशल और संसाधनों का लाभ उठाना। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय असमानताओं और बेरोज़गारी को भी संबोधित कर सकता है।

- समावेशी विकास को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करना कि भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे आबादी के सभी वर्गों के लिये किफ़ायती हों।

- ऐसी नीतियों को लागू करना, जिनसे रोज़गार के अवसर उत्पन्न हों और विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो।

- आर्थिक संस्थानों और शासन को मज़बूत करना: भ्रष्टाचार को कम करने और संसाधनों के उपयोग को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक संस्थानों की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना।

- विनियमन को सुव्यवस्थित करने, व्यवसाय को आसान बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिये संरचनात्मक सुधार करना।

- सतत् विकास पर ध्यान देना: आर्थिक विकास संबंधी रणनीतियों को पर्यावरणीय चिरस्थायी लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास का पर्यावरणीय स्वास्थ्य से समझौता न हो।

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और कमज़ोर क्षेत्रों में लचीलापन बनाने के लिये रणनीतियाँ विकसित करना।

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना: कम सेवा वाले क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये ऋण तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

- वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और वित्तीय लेनदेन की दक्षता में सुधार करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना।

विश्व बैंक

- विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतरराष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) के रूप में की गई थी।

- IBRD बाद में विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह पाँच संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि बनाने के लिये स्थायी समाधान हेतु काम कर रही है।

- विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है और भारत सहित 189 देश इसके सदस्य हैं।

- विश्व बैंक की पाँच विकास संस्थाएँ: अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD), अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA), अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA), इंटरनेशनल और निवेश विवाद निपटान केंद्र (ICSID)।

- भारत ICSID का सदस्य नहीं है, लेकिन विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक (मुख्य रूप से IBRD और IDA के माध्यम से) से धन प्राप्त कर रहा है। भारत IBRD, IDA और IFCके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

- प्रमुख रिपोर्टें: ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (प्रकाशन बंद ), मानव पूंजी सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक संभावना (GEP) रिपोर्ट।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: कई मध्यम आय वाले देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी आर्थिक रणनीतियों पर विश्व बैंक द्वारा की गई आलोचना का मूल्यांकन कीजिये। मध्यम आय के जाल से बचने के लिये भारत को कौन-सी वैकल्पिक रणनीति अपनानी चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न: कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले ‘आई. एफ. सी. मसाला बॉन्ड (IFC Masala Bonds)’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न: ‘व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक (Ease of Doing Business Index)’ में भारत की रैंकिंग समाचार-पत्रों में कभी-कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? (2016) (a) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) उत्तर: (c) |

NOTTO वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO), मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम 2014, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP), अंग तस्करी। मेन्स के लिये:भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति और संबंधित चुनौतियाँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organisation- NOTTO) ने 3 अगस्त, 2024 को भारतीय अंग दान दिवस (Indian Organ Donation Day- IODD) पर वर्ष 2023-24 के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की।

- NOTTO के अनुसार,भारत ने वर्ष 2023 में पहली बार 1,000 से अधिक मृतक अंग दान का रिकॉर्ड बनाया, जिसने वर्ष 2022 में स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया ।

भारतीय अंग दान दिवस (IODD)

- यह दिवस वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि ब्रेन स्टेम डेथ और अंग दान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, अंग दान से जुड़े मिथकों तथा गलत धारणाओं को दूर किया जा सके एवं देश के नागरिकों को मृत्यु के बाद अंग व ऊतक दान करने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।

- वर्ष 2024 में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के लिये "अंगदान जन जागृति अभियान" शुरू किया गया था।

- अभियान के अंतर्गत जुलाई माह को अंगदान माह के रूप में मनाया गया।

- एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद महत्त्वपूर्ण अंगों जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, हृदय, अग्न्याशय और आँत को दान करके 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है तथा कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व आदि जैसे ऊतकों को दान करके कई अन्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

|

जाँच परिणाम |

विवरण |

|

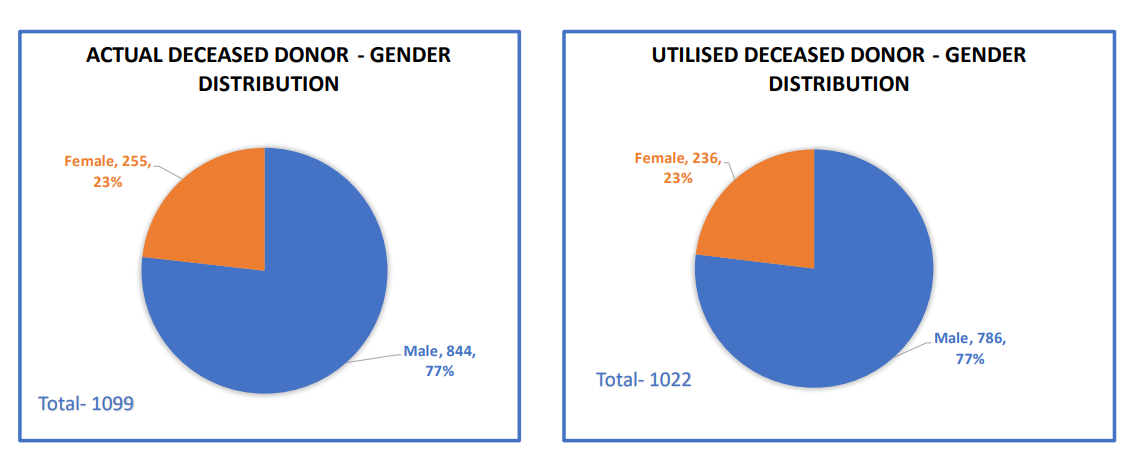

दानदाताओं का लैंगिक वितरण |

|

|

क्षेत्र के अनुसार प्रत्यारोपण |

|

|

मृतक दाता माइलस्टोन |

|

|

असंबंधित मृतक दाताओं के अंगों से प्रत्यारोपण |

|

|

विदेशियों के आवंटन नियम |

|

|

अंग दान दर |

|

नोट: वर्तमान में भारत, अंग प्रत्यारोपण के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर तथा कॉर्निया प्रत्यारोपण के मामले में दूसरे स्थान पर है।

भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित नियामक ढाँचे क्या हैं?

- मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (THOTA):

- भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण को THOTA (2011 में संशोधित) के तहत विनियमित किया जाता है, जिसके निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- प्रत्यारोपण मृत व्यक्ति द्वारा दान किये गए अंगों से या प्राप्तकर्त्ता को ज्ञात किसी जीवित दाता से हो सकता है।

- दूर के रिश्तेदारों, ससुराल वालों या पुराने मित्रों से परोपकारी दान की अनुमति है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है, उनकी अतिरिक्त जाँच की जाती है।

- असंबद्ध दाताओं को प्राप्तकर्त्ता के साथ दीर्घकालिक संबंध या मित्रता दर्शाने के लिये दस्तावेज़ और फोटो उपलब्ध कराने होंगे।

- अंगों की पेशकश करना या उनके लिये भुगतान करना, ऐसे समझौतों की व्यवस्था करना या उनका विज्ञापन करना, अंग आपूर्तिकर्त्ताओं की तलाश करना या झूठे दस्तावेज़ बनाने में मदद करने पर 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का ज़ुर्माना हो सकता है।

- वर्ष 1994 से THOTA के अंतर्गत ब्रेन स्टेम डेथ को कानूनी तौर पर मृत्यु के रूप में मान्यता दी गई है।

- मृत दाताओं से अंग दान को बढ़ावा देने के लिये मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम 2014 अधिसूचित किये गए।

- भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण को THOTA (2011 में संशोधित) के तहत विनियमित किया जाता है, जिसके निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO):

- राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संगठन NOTTO की स्थापना अंग प्राप्ति और वितरण के लिये एक राष्ट्रीय प्रणाली प्रदान करने हेतु की गई थी।

- राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशानिर्देश:

- आयु सीमा हटाई गई: ऊपरी आयु सीमा हटा दी गई है क्योंकि लोग अब लंबे समय तक जीवित रहते हैं।

- इससे पहले NOTTO के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 65 वर्ष से अधिक आयु के अंतिम चरण के अंग विफलता वाले रोगी को अंग प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करने से प्रतिबंधित किया गया था।

- कोई निवास स्थान की आवश्यकता नहीं: किसी विशेष राज्य में अंग प्राप्तकर्त्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिये निवास आवश्यकता को 'एक राष्ट्र, एक नीति' के तहत हटा दिया गया है।

- अब ज़रूरतमंद मरीज अपनी पसंद के किसी भी राज्य में अंग प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करा सकेगा और वहीं सर्जरी भी करा सकेगा।

- पंजीकरण के लिये कोई शुल्क नहीं: केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस उद्देश्य हेतु पहले लिये जाने वाले पंजीकरण शुल्क को बंद कर दें।

- आयु सीमा हटाई गई: ऊपरी आयु सीमा हटा दी गई है क्योंकि लोग अब लंबे समय तक जीवित रहते हैं।

- अंग परिवहन नीति:

- हाल ही में केंद्र सरकार ने अस्पतालों या शहरों के बीच जीवित अंगों के परिवहन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये एक समान नीति को अंतिम रूप दिया है।

- इसे नीति आयोग द्वारा नागरिक उड्डयन, रेलवे, परिवहन और राजमार्ग आदि जैसे कई मंत्रालयों के इनपुट के साथ बनाया गया था।

- हाल ही में केंद्र सरकार ने अस्पतालों या शहरों के बीच जीवित अंगों के परिवहन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये एक समान नीति को अंतिम रूप दिया है।

अंग दान और प्रत्यारोपण से संबंधित नैतिक चिंताएँ क्या हैं?

- जीवित व्यक्ति:

- चिकित्सा संबंधी पारंपरिक नियमों का उल्लंघन: किडनी डोनर मूत्राशय और छाती के संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो चिकित्सा के पहले पारंपरिक नियम, प्राइमम नॉन नोसेरे (एबव ऑल, डू नो हार्म) का उल्लंघन करता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिये रोगी बनता है,जो पहले से ही रोगी है।

- दान से तस्करी का खतरा: जब अंगों के अधिग्रहण, परिवहन या प्रत्यारोपण में अवैध और अनैतिक गतिविधि शामिल होती है तो अंग दान तस्करी के लिये अतिसंवेदनशील होता है। अपने वर्ष 1991 के दस्तावेज़ "मानव अंग प्रत्यारोपण पर मार्गदर्शक सिद्धांत" में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "मानव अंगों की व्यावसायिक तस्करी में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है।

- भावनात्मक दबाव: दाता और प्राप्तकर्त्ता के बीच का संबंध अंग दान के लिये दाता को प्रेरित करता है। जीवित दाता आनुवंशिक रूप से प्राप्तकर्त्ता से संबंधित होते हैं और प्रायः पारिवारिक संबंधों और भावनात्मक बंधनों के कारण बाध्य महसूस करते हैं। नैतिक चिंताओं में अनुचित प्रभाव के साथ-साथ भावनात्मक दबाव शामिल है।

- मृतक व्यक्ति:

- सहमति और स्वायत्तता: यह निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण है कि व्यक्ति ने जीवित रहते हुए अंग दान के लिये अपनी सहमति या असहमति व्यक्त की है या नहीं। यदि व्यक्ति की इच्छा या सहमति की जानकारी नहीं हैं तो उसकी ओर से निर्णय लेना नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- आवंटन और निष्पक्षता: नैतिक चिंताएँ तब उभर कर सामने आ सकती हैं जब धन, सामाजिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर प्रत्यारोपण तक पहुँच में असमानताएँ पाई जाती हैं।

- पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास: जानकारी का प्रकटीकरण, अंग खरीद एवं प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं का निपटान तथा अंग दान रजिस्ट्रियों के प्रबंधन से संबंधित नैतिक चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अंग प्रत्यारोपण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- दाता अंग आपूर्ति (Donor Organ Supply): भारत में अंग दान की मांग उपलब्ध आपूर्ति से कहीं अधिक है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 1.8 लाख लोग किडनी फेलियर से पीड़ित होते हैं, जबकि किडनी प्रत्यारोपितों की संख्या केवल 6000 के आसपास है। अंग दान की दर अभी भी प्रति मिलियन 1 से भी कम है। प्रति दस लाख आबादी पर 65 अंगों की आवश्यकता है।

- पेरी-ट्रांसप्लांट डोनर टिश्यू डैमेज: उम्र बढ़ने और बीमारियों के कारण डोनर ऑर्गन की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे इस्केमिया-रीपरफ्यूजन इंजरी (IRI) हो जाती है। कई अंगों को निम्न गुणवत्ता के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे ट्रांसप्लांट की सफलता दर प्रभावित होती है।

- पुरानी संरक्षण तकनीकें: कई अस्पताल अभी भी पारंपरिक स्टैटिक कोल्ड स्टोरेज विधियों पर निर्भर हैं, जो नई तकनीकों जितनी प्रभावी नहीं हो सकती हैं। भारत में सभी ट्रांसप्लांट केंद्रों में हाइपोथर्मिक या नॉर्मोथर्मिक मशीन परफ्यूज़न जैसी उन्नत संरक्षण तकनीकें उपलब्ध नहीं हैं।

- अंग प्रत्यारोपण में दीर्घकालिक अस्वीकृति: विगत 20 वर्षों में प्रत्यारोपित अंगों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता दर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। वर्तमान एंटी-रिजेक्शन थेरेपी अपरिवर्तित बनी हुई है, केवल जीवित रहने की दरों में मामूली सुधार हुआ है।

- जागरूकता की कमी: अंग दान और प्रत्यारोपण के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है। उदाहरण के लिये हितधारकों के बीच ब्रेन स्टेम डेथ संबंधी अवधारणा के बारे में जागरूकता की कमी।

अंग दान से संबंधित WHO के महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?

- मार्गदर्शक सिद्धांत 1: यदि: कानून द्वारा आवश्यक कोई भी सहमति प्राप्त की जाती है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मृत व्यक्ति ने इस तरह के निष्कासन पर आपत्ति जताई थी।

- मार्गदर्शक सिद्धांत 2: जिस चिकित्सक द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि संभावित दाता की मृत्यु हो गई है, उसे दाता से कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को निकालने के लिये या उसके बाद होने वाले प्रत्यारोपण में सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिये। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल का प्रभारी भी नहीं होना चाहिये जो संबंधित कोशिकाएँ, ऊतक या अंग प्राप्त करेगा।

- मार्गदर्शक सिद्धांत 3: मृतक से प्राप्त अंग का अधिकतम क्षमता के साथ चिकित्सीय उपयोग होना चाहिये, जबकि जीवित वयस्क दानकर्त्ता को घरेलू नियमों का पालन करना चाहिये। आमतौर पर जीवित दाताओं का अपने प्राप्तकर्त्ताओं के साथ आनुवंशिक, कानूनी या भावनात्मक संबंध होना चाहिये।

- मार्गदर्शक सिद्धांत 4: राष्ट्रीय कानून द्वारा अनुमत कुछ स्थितियों को छोड़कर, प्रत्यारोपण के लिये जीवित नाबालिगों से कोई अंग नहीं लिया जाना चाहिये। नाबालिगों की सुरक्षा के लिये विशेष उपाय लागू किये जाने चाहिये और जब भी आवश्यक हो दान से पहले उनकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिये।

- वही सिद्धांत कानूनी रूप से अक्षम व्यक्तियों (जो गवाही देने या मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं हैं) पर लागू होते हैं।

- मार्गदर्शक सिद्धांत 5: कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों का दान स्वैच्छिक और बिना किसी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के होना चाहिये। प्रत्यारोपण के लिये इन वस्तुओं की बिक्री या खरीद प्रतिबंधित होनी चाहिये। हालाँकि आय के नुकसान सहित दाता द्वारा किये गए उचित और सत्यापन योग्य खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

आगे की राह

- अंगदान और जागरूकता कार्यक्रमों को मज़बूत करना: अंगदान के महत्त्व और इससे जीवन कैसे बचता है, इस बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना।

- स्कूल के पाठ्यक्रम और सामुदायिक कार्यक्रमों में अंगदान शिक्षा को एकीकृत करना ताकि कम उम्र से ही अंग दान की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

- बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को बढ़ावा देना: हाइपोथर्मिक और नॉर्मोथर्मिक मशीन परफ्यूज़न सिस्टम सहित उन्नत अंग संरक्षण तकनीकों को अपनाना। सभी प्रत्यारोपण केंद्रों में अंग खरीद, संरक्षण और परिवहन के लिये मानकीकृत प्रोटोकॉल लागू करना।

- अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना: प्रत्यारोपण में बायोइंजीनियर्ड अंग (Bioengineered Organs), ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन और नैनोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई तकनीकों की जाँच और कार्यान्वयन करना।

- नैतिक और नियामक ढाँचे को बढ़ावा देना: सहमति और न्यायसंगत पहुँच जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए अंग दान, प्रत्यारोपण और अनुसंधान के लिये नैतिक दिशा-निर्देशों का निर्माण करना और उन्हें बढ़ावा देना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में अंग प्रत्यारोपण में क्या चुनौतियाँ हैं? भारत में अंग प्रत्यारोपण दर को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही है? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कॉर्निया व गंभीर दाह सहित सुविस्तृत चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिये भारत में स्टैम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिये कि स्टैम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में इसके क्या लाभ हैं? (2017) |

घास के मैदानों में वृक्षों का अतिक्रमण

प्रिलिम्स के लिये:कार्बन पृथक्करण, जलवायु परिवर्तन। मेन्स के लिये:वन संसाधनों का महत्त्व एवं संसाधनों के संरक्षण के उपाय। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

वृक्षावरण में वृद्धि को प्रायः जैवविविधता संरक्षण के सकारात्मक परिणाम तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक अत्यंत आवश्यक प्रयास के रूप में देखा जाता है।

- हालाँकि विटवाटरसैंड, केपटाउन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि सवाना तथा घास के मैदानों जैसे खुले पारिस्थितिकी तंत्रों में पेड़ों की अधिक संख्या के कारण स्थानीय घास के मैदानों में निवास करने वाले पक्षियों की संख्या में काफी कमी आई है।

अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं?

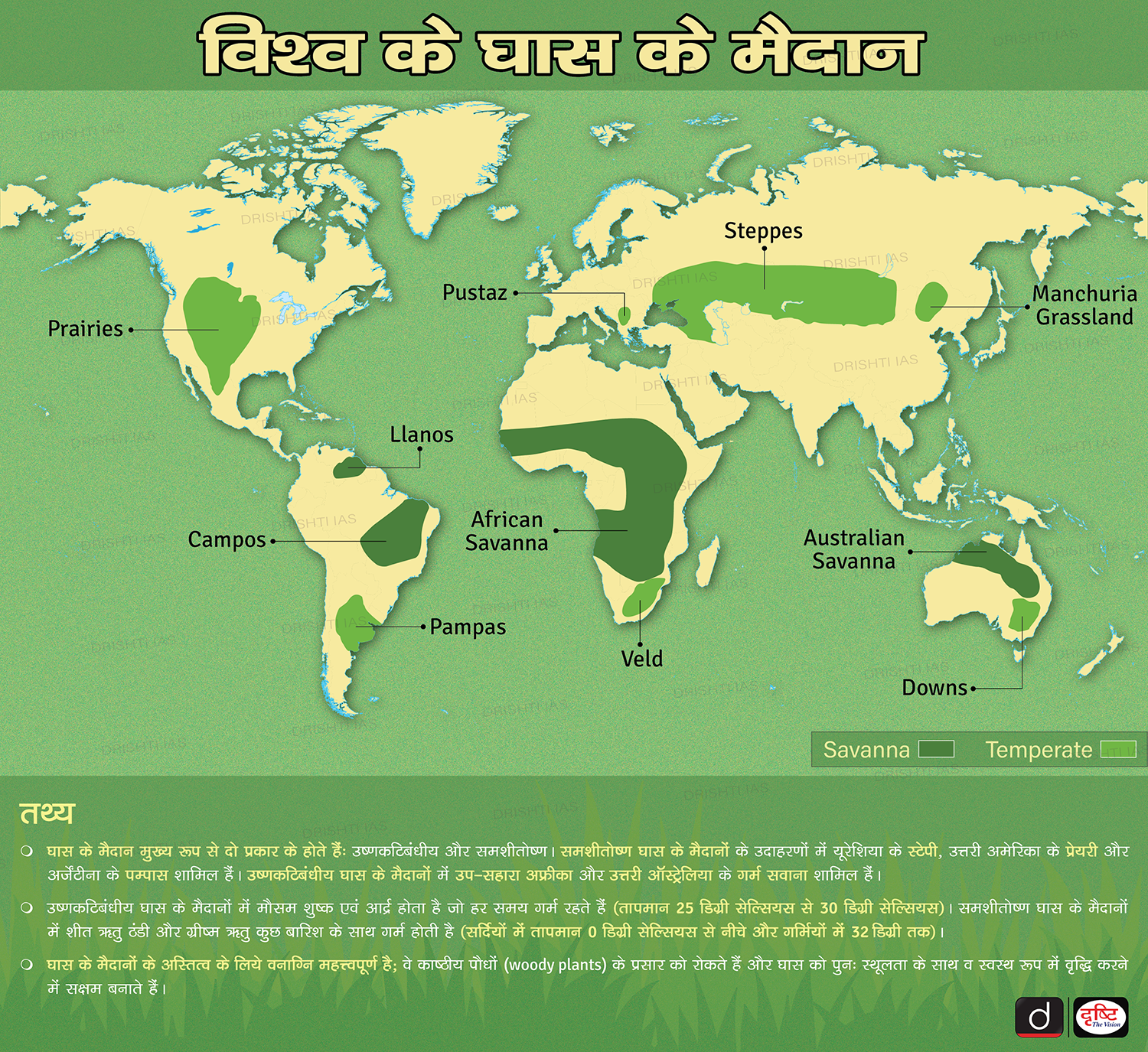

- घास के मैदान और सवाना:

- घास के मैदान और सवाना उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले विविध पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो पृथ्वी के लगभग 40% भू-भाग पर फैले हुए हैं।

- ये पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थान हैं, जिनमें हाथी और गैंडे जैसे शाकाहारी जानवर, बस्टर्ड तथा फ्लोरिकन जैसे घास के मैदान में रहने वाले पक्षी शामिल हैं। अपने महत्त्व के बावजूद, ये आवास विभिन्न खतरों के कारण तेज़ी से कम हो रहे हैं।

- वृक्षों का अतिक्रमण:

- वृक्षों के अतिक्रमण से तात्पर्य खुले आवासों के क्रमिक परिवर्तन से है, जो वृक्ष और झाड़ियों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में परिणत हो जाते हैं।

- इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में समरूपता आती है, तथा विविधतापूर्ण घासयुक्त अधोतल का एक समान वृक्षावरण (काष्ठीय पौधों के रूप में) में रूपांतरण होता है।

- जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय CO2 में वृद्धि, चारण और अग्नि जैसी प्राकृतिक विक्षोभ व्यवस्थाओं में व्यवधान जैसे कारक इस घटना में योगदान करते हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:

- वृक्षों के आवरण में वृद्धि से घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

- उच्च CO2 स्तर गहरी जड़ों वाले काष्ठीय पौधों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जो घास के मैदानों को छाया प्रदान करते हैं तथा उन्हें सीमित करते हैं।

- वनस्पति में यह परिवर्तन मृदा की स्थितियों और जीव-जंतुओं के संघों को परिवर्तित कर देता है जिससे घास के मैदानों की प्रजातियों में गिरावट आती है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।

- वैश्विक और स्थानीय प्रभाव:

- दक्षिण अमेरिका में अग्नि शमन एक प्रमुख कारण है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में बढ़ी हुई CO2 तथा वर्षा में भिन्नता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- भारत में घास के मैदानों को प्राकृतिक अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों दोनों से खतरा है।

- अध्ययनों से पता चला है कि भारत और नेपाल के राष्ट्रीय उद्यानों में वनों का अतिक्रमण काफी बढ़ गया है, जिसके कारण पिछले तीन दशकों में घास के मैदानों में 34% की कमी आई है तथा वृक्षावरण में 8.7% की वृद्धि हुई है।

- मानवीय प्रभाव:

- औपनिवेशिक युग की संरक्षण नीतियों और आधुनिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों सहित मानवीय गतिविधियों ने वृक्षों के अतिक्रमण को बढ़ा दिया है।

- ऐतिहासिक नीतियों ने खुले पारिस्थितिकी तंत्रों को "बंजर भूमि" के रूप में देखा, जिसके कारण उन्हें काष्ठ और कृषि उपयोग के लिये परिवर्तित किया गया। वर्तमान में कार्बन पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करने से इन पर और दबाव पड़ रहा है।

- शमन और संरक्षण:

- वृक्षों के अतिक्रमण के मुद्दे से निपटने के लिये इसके प्रभाव पर अधिक साक्ष्य एकत्र करना, दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी करना और खुले पारिस्थितिक तंत्रों को गलत तरीके से वर्गीकृत करने वाली पुरानी औपनिवेशिक शब्दावलियों को चुनौती देना महत्त्वपूर्ण है।

- प्रभावी संरक्षण रणनीतियों में घास के मैदानों के पारिस्थितिक मूल्य पर विचार किया जाना चाहिये तथा ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिये जो उनकी जैव विविधता और संधारणीयता को बनाए रखें।

घास के मैदानों के घटने का क्या प्रभाव है?

- पारिस्थितिकी प्रभाव:

- जैवविविधता का नुकसान: घास के मैदानों में पौधों, कीटों, पक्षियों और स्तनधारियों की विविध प्रजातियों निवास करती हैं। उनके ह्रास से जैव-आवास का नुकसान होता है, जिससे उन प्रजातियों को खतरा होता है जो इन वातावरणों के लिये विशेष रूप से अनुकूलित हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में व्यवधान: घास के मैदान महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे मृदा स्थिरीकरण, जल निस्पंदन और कार्बन पृथक्करण।

- उनके क्षरण से ये सेवाएँ कम हो सकती हैं, जिससे मृदा स्वास्थ्य, जल गुणवत्ता और जलवायु विनियमन प्रभावित हो सकता है।

- उनकी कमी से वायुमंडलीय CO2 का स्तर बढ़ सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी गंभीर हो सकता है।

- वनाग्नि की बदलती प्रवृति: घास के मैदान आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में सहायता करते हैं। जब घास के मैदान कम होते हैं तो आग लगने की आवृत्ति और तीव्रता बदल सकती है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता में और बदलाव आ सकता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव:

- मृदा अपरदन में वृद्धि: घास के मैदानों की मूल तंत्र मृदा को एक साथ बाँधने का कार्य करती हैं। उनके बिना मृदा अपरदन की संभावना अधिक होती है, जिससे ऊपरी मृदा और भूमि का क्षरण होता है।

- परिवर्तित जल चक्र: घास के मैदान जल रिसाव और अपवाह को नियंत्रित करके जल विज्ञान चक्र को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके नष्ट होने से स्थानीय और क्षेत्रीय जल चक्र में परिवर्तन हो सकता है, जिससे संभावित रूप से बाढ़ आ सकती है या जल की उपलब्धता कम हो सकती है।

- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- आजीविका पर प्रभाव: कई समुदाय पशु-चारण और अन्य कृषि गतिविधियों के लिये घास के मैदानों पर निर्भर हैं। घास के मैदानों में कमी से इन आजीविकाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे चरवाहों और किसानों के लिये आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

- कृषि उत्पादकता में कमी: चरागाहों के नष्ट होने से मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में कमी आ सकती है, जिससे फसल की उपज तथा खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- संरक्षण एवं पुनरुद्धार प्रयास: शेष घास के मैदानों को विकास एवं अन्य खतरों से बचाने के लिये संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षण रिज़र्वों को नामित करना।

- क्षीण भूमि को पुनः स्थापित करना: क्षीण घासभूमि के पुनर्वास के लिये पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, जिसमें देशी घासों को पुनः रोपना और आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करना शामिल है।

- सतत् कृषि को बढ़ावा देना: मिट्टी की सेहत बनाए रखने और कटाव को रोकने के लिये मिट्टी की अनियमितता को कम करने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, जैसे बिना जुताई वाली खेती तथा चक्रीय चराई।

- नियंत्रित चराई को लागू करना: चराई प्रबंधन योजनाओं को विकसित और लागू करना जो अतिचारण को रोकती हैं और चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति अवधि की अनुमति देती हैं।

- आक्रामक पौधों पर नियंत्रण: उन आक्रामक प्रजातियों की निगरानी और प्रबंधन करना जो देशी/स्थानीय घासों को नुक्सान करने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बाधित करती हैं।

- भूमि उपयोग विनियमों को लागू करना: ऐसी नीतियों और विनियमों को सुदृढ़ करना तथा लागू करना जो घास के मैदानों को कृषि या शहरी उपयोग में बदलने से रोकते हैं।

- संरक्षण के लिये प्रोत्साहन सहायता: चरागाह संरक्षण और टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं में संलग्न भूमि मालिकों को वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना।

- स्थानीय समुदायों को शामिल कीजिये: स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना, जिसमें घास के मैदानों के मूल्य के बारे में शिक्षा देना और उन्हें पुनरुद्धार परियोजनाओं में शामिल करना शामिल है।

|

दृष्टि मुख्य प्रश्न: प्रश्न: घास के मैदानों में कमी वैश्विक जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिये एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर घास के मैदानों में कमी के प्रमुख प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. सवाना की वनस्पति में विखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से कौन-सी हैं? (2021)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) 1 और 2 उत्तर: (c) |