भारत का परमाणु कार्यक्रम

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

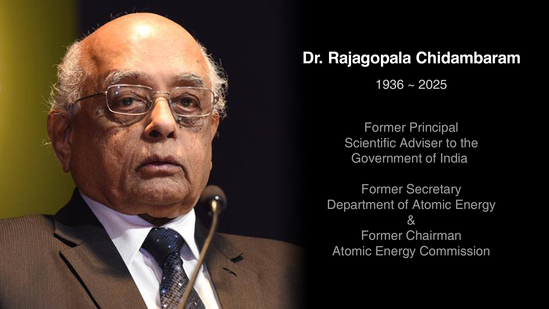

प्रख्यात भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) के पूर्व अध्यक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख योगदानकर्त्ता डॉ. राजगोपाल चिदंबरम का हाल ही में निधन हो गया।

डॉ. राजगोपाल चिदंबरम का प्रमुख योगदान

- वैज्ञानिक उपलब्धियाँ: नाभिकीय विखंडन और पदार्थ विज्ञान को उन्नत बनाते हुए प्लूटोनियम का "अवस्था समीकरण" हल किया (1967)।

- भारत में देशज रूप से सुपरकंप्यूटर के विकास में प्रमुख योगदान।

- परमाणु परीक्षणों में नेतृत्व: स्माइलिंग बुद्धा (1974) और ऑपरेशन शक्ति (1998)।

- प्रमुख पद: BARC के निदेशक, परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) के अध्यक्ष, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष।

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (2002-2018) रहते हुए RuTAG और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) जैसी पहलों का निरीक्षण किया।

- पुरस्कार: विज्ञान में योगदान के लिये पद्म श्री (1975) और पद्म विभूषण (1999)।

भारत का त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

- परिचय: भारत का त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सतत् ऊर्जा उत्पादन के लिये देश के परमाणु संसाधनों का दोहन करने के लिये तैयार किया गया है। इसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डॉ. होमी भाभा ने तैयार किया था।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा थोरियम की क्षमता को अधिकतम करना है, जो देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

3 चरण:

|

चरण |

उद्देश्य |

ईंधन/शीतलक/मंदक |

नाभिकीय रिएक्टर |

वर्तमान स्थिति |

|

चरण 1 |

इसका उद्देश्य विद्युत् उत्पन्न करना है तथा उपोत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 (Pu-239) का उत्पादन करना है। प्लूटोनियम कार्यक्रम के अगले चरण के लिये महत्त्वपूर्ण है। |

ईंधन: यूरेनियम (U-238) |

दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) |

भारत ने पहले ही अपने परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढाँचे की नींव के रूप में 18 PHWR का निर्माण कर लिया है। |

|

चरण 2 |

यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) पर केंद्रित है, जो पहले चरण से ही Pu-239 का उपयोग करते हैं और अपनी खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करते हैं। ये रिएक्टर समृद्ध यूरेनियम-238 को Pu-239 में परिवर्तित करते हैं, जिससे परमाणु ईंधन चक्र की दक्षता बढ़ती है और एक सतत् ईंधन स्रोत उपलब्ध होता है। |

प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-238 का मिश्रित ऑक्साइड |

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) |

तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप FBR इस चरण में एक महत्त्वपूर्ण विकास है। |

|

चरण 3 |

|

थोरियम-232 (यूरेनियम-233 में परिवर्तित) |

थोरियम आधारित रिएक्टर (थोरियम चक्र) |

थोरियम आधारित रिएक्टरों पर अनुसंधान जारी है, तथा इस चरण के एक भाग के रूप में उन्नत ‘हैवी वाटर रिएक्टर’ (AHWR) का विकास किया जा रहा है। |

भारत परमाणु हथियार कार्यक्रम

- स्माइलिंग बुद्धा (1974): स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोडनाम था, जो राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसने भारत को अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस और चीन के बाद छठा परमाणु-सक्षम राष्ट्र बना दिया था।

- ऑपरेशन शक्ति (1998): ऑपरेशन शक्ति (पोखरण- II) ऑपरेशन शक्ति के तहत पाँच परमाणु परीक्षणों की एक शृंखला थी, जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर बम भी शामिल था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिऐक्टर ‘आई.ए.ई.ए.सुरक्षा उपायों’ के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020) (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का उत्तर: (b) |

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) की स्थापना की है।

NMCM क्या है?

- परिचय: संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत का सांस्कृतिक मानचित्र बनाना, इसकी विविधता को उज़ागर करना और कलाकार समुदाय का समर्थन करना है।

- सांस्कृतिक मानचित्रण किसी क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक तत्त्वों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें कहानियाँ, अनुष्ठान, कला, भाषाएँ, विरासत और व्यंजन शामिल हैं, तथा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों का दस्तावेज़ीकरण किया जाता है।

- उद्देश्य:

- भारत की सांस्कृतिक संपदा का दस्तावेज़ीकरण।

- गाँवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक क्षमता का उपयोग करना।

- विरासत, विकास और पहचान के बीच संबंध पर प्रकाश डालना।

- कवरेज़: मिशन का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गाँवों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और रचनात्मक पूंजी का मानचित्रण करना है, जिसमें 4.5 लाख गाँव पहले से ही शामिल हैं।

- मिशन घटक:

- सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम: हमारी संस्कृति हमारी पहचान की तरह।

- कलाकारों का वर्गीकरण : कलाकारों के लिये विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान (UCID) की शुरूआत।

- सांस्कृतिक अवसंरचना : सांस्कृतिक केंद्रों (कला ग्राम) का विकास और ज्ञान केंद्रों का एकीकरण।

- कलाकार कल्याण : कलाकारों, विशेषकर वरिष्ठ कलाकारों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और अनुदान लागू करना।

- कार्यान्वयन: NMCM का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के तहत किया जाता है।

- मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD): MGMD को भारत के 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये शुरू किया गया था।

- MGMD के अंतर्गत सात व्यापक श्रेणियों जैसे कला एवं शिल्प गाँव, पारिस्थितिकी उन्मुख गाँव आदि में जानकारी एकत्र की जाती है।

सांस्कृतिक संरक्षण हेतु अन्य पहलें

- गुरु-शिष्य परंपरा योजना: संस्कृति मंत्रालय 'गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रिपर्टरी अनुदान)' योजना का संचालन करती है, जिसके तहत गुरु-शिष्य परंपरा का पालन करते हुए संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला आदि में कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिये सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- सांस्कृतिक संपत्ति समझौता (CPA): जुलाई 2024 में अमेरिका के साथ एक CPA पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की पुनः प्राप्ति सरल हो जाएगी।

- अडॉप्ट हेरिटेज 2.0: संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत CSR फंड का उपयोग कर संरक्षित स्मारकों में सुविधाएँ विकसित करने हेतु निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान की जाती है।

- सुविधाओं को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- स्वच्छता (शौचालय, पेयजल, आदि)

- सुगम्यता (बैटरी चालित वाहन, साइनेज, आदि)

- सुरक्षा (सी.सी.टी.वी., प्रकाश व्यवस्था आदि)

- ज्ञान (सांस्कृतिक/लाइट और साउंड शो, AR/VR उपकरण, आदि)।

- सुविधाओं को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में CSIR-IICT की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

स्रोत: द हिंदू

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) के शोधकर्त्ताओं ने खाद्य अपशिष्ट से बायोहाइड्रोजन (bioH₂) का उत्पादन किया है।

- bioH₂ उत्पादन: उत्पादन प्रक्रिया में खाद्य अपशिष्ट एक स्वत: नियामक बफरिंग प्रणाली के साथ अपफ्लो रिएक्टर में सूक्ष्मजीवी किण्वन से होकर गुज़ता है, जिससे bioH₂ उत्पादन का अनुकूलन होता है और परंपरागत बायोगैस विधियों की तुलना में इस विधि में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का उत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है।

- किण्वन सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया अथवा यीस्ट) द्वारा यौगिकों का अवायवीय (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में) विघटन है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।

- यह सफलता नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप है और साथ ही इससे अपशिष्ट प्रबंधन का समाधान होगा और स्वच्छ ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

- IICT के मुख्य वैज्ञानिक की अध्यक्षता में किये गए एक अन्य अध्ययन में CO₂ को इथेनॉल और एसिटिक एसिड में परिवर्तित करने की एक कुशल विधि का प्रदर्शन किया गया, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।

- CO₂ रूपांतरण: परंपरागत रूप से, CO₂ को मीथेन, इथेनॉल या एसिटिक एसिड जैसे उत्पादों में परिवर्तित करने के लिये H₂ की आवश्यकता होती है।

- अध्ययन में उच्च दाब गैस किण्वन (HPGF) रिएक्टर का उपयोग किया गया, जिससे H₂ की आवश्यकता समाप्त हो गई , जिससे प्रक्रिया अधिक संधारणीय, ऊर्जा-कुशल और लागत प्रभावी हो गई और इसके परिणामस्वरूप अधिक इथेनॉल और एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ।

- CSIR-IICT: वर्ष 1944 में स्थापित, हैदराबाद स्थित CSIR-IICT प्राचीनतम राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जिसे रासायनिक प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और वाणिज्यीकरण में विशेषज्ञता के लिये मान्यता प्राप्त है।

और पढ़ें: जैव ईंधन

ज्ञान भारतम मिशन और राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय बजट 2025-26 में 'ज्ञान भारतम मिशन' की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करना है।

- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में रखी एक करोड़ से अधिक पाण्डुलिपियों को संरक्षित करना है।

- बजट आवंटन: इस नई पहल को समायोजित करने के लिये, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के लिये बजट आवंटन 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (NMM):

- NMM को वर्ष 2003 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

- इसका उद्देश्य भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत को संरक्षित करना और उसे सुलभ बनाना है।

- IGNCA की स्थापना वर्ष 1987 में अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान और कला के प्रसार के लिये एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।

पांडुलिपि:

- पांडुलिपि कागज, छाल, कपड़े, धातु या ताड़ के पत्ते जैसी सामग्री पर बनाई गई हस्तलिखित रचना, जो कम-से-कम 75 वर्ष पुरानी हो।

- भारत में अनुमानतः 5 मिलियन पाण्डुलिपियाँ हैं, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय पाण्डुलि मिशन (NMM), राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय संस्कृति कोष का पुनरुद्धार

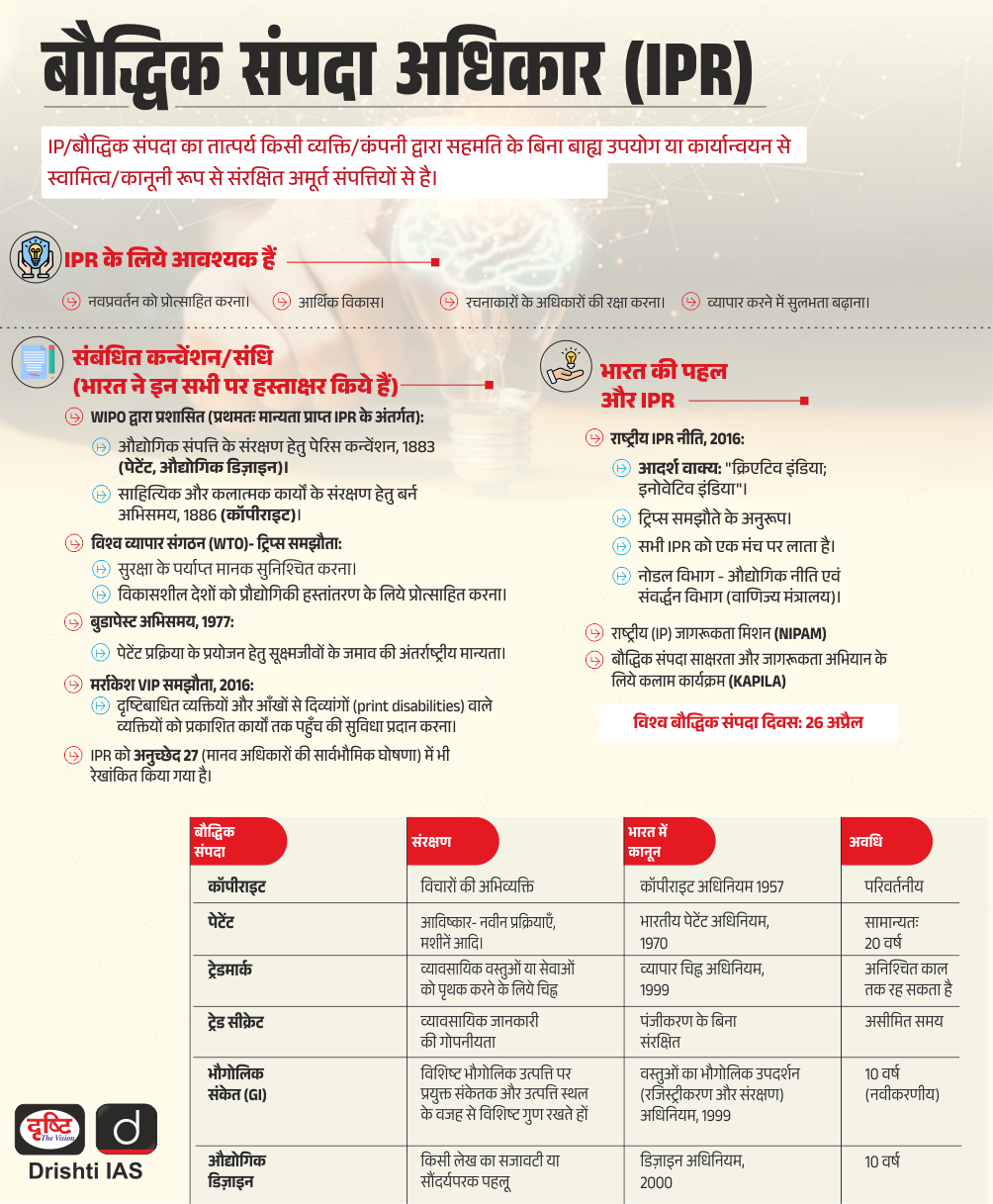

SC/ST अधिनियम में बौद्धिक संपदा को शामिल करना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रमुख सचिव महाराष्ट्र सरकार बनाम क्षिप्रा कमलेश उके मामला, 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में "संपत्ति" की परिभाषा का विस्तार करते हुए बौद्धिक संपदा को भी शामिल किया गया।

- पीड़ितों ने SC/ST अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत अपने शोध डेटा, लैपटॉप और बौद्धिक संपदा की चोरी के लिये मुआवज़े की मांग की।

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि "संपत्ति" शब्द की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिये, जिसमें बौद्धिक संपदा जैसे डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और बौद्धिक अधिकार, चाहे वे मूर्त हों या अमूर्त, शामिल हों।

- पेटेंट, कॉपीराइट और डिज़ाइन, संपत्ति हैं, भले ही उनका भौतिक अस्तित्व न हो, और SC/ST अधिनियम, 1989 के तहत मुआवज़े के लिये उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

- SC/ST अधिनियम, 1989 SC/ST सदस्यों के खिलाफ विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करता है, जिसमें शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव शामिल हैं।

- SC/ST अधिनियम, 1989, अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं देता, जब तक कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला न बन जाए।

- इसमें त्वरित सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में राज्य स्तर पर SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना का प्रावधान है।

और पढ़ें: SC और ST अधिनियम 1989 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वयं सहायता समूहों (SHG) और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (GCS) फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:

- परिचय: इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आकलन करने तथा ऋण प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्त्ताओं (ऋण प्राप्तकर्त्ता) का अधिक सटीक मूल्यांकन प्रदान कर ऋण चुकौती अनुशासन में सुधार लाना तथा धोखाधड़ी को कम करना है।

- प्रभाव: यह माइक्रोफाइनेंस को मज़बूत करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा तथा कृषि, ग्रामीण विकास और MSME जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा।

- GCS मौजूदा माइक्रोफाइनेंस मॉडलों का पूरक होगा तथा ऋणों के मूल्यांकन के लिये CIBIL और CRIF हाईमार्क जैसे क्रेडिट स्कोर के साथ मिलकर कार्य करेगा।

- इस स्कोर को स्वामित्व योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा।

अन्य पहल:

- भारतीय डाक का रूपांतरण: केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय डाक को 1.5 लाख डाकघरों और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक प्रमुख सार्वजनिक रसद संगठन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिये सहायता: सहकारी क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिये सहकारी चीनी मिलों को मज़बूत करने के लिये 500 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया।

और पढ़ें: केंद्रीय बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, स्वामित्व योजना