शासन व्यवस्था

डिजिटल इंडिया पहल के नौ वर्ष

प्रिलिम्स के लिये:डिजिटल इंडिया पहल, जीवन स्तर, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ई-गवर्नेंस, आर्थिक विकास, कॉमन सर्विस सेंटर, IT कौशल, डिजिटल साक्षरता, IT अधिनियम 2000, मेन्स के लिये:डिजिटल इंडिया पहल की चुनौतियाँ, पहल। |

स्रोत: पी. आई. बी.

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया एक सशक्त भारत का प्रतीक है जिससे लोगों का ‘जीवनयापन और ज़्यादा आसान' होता जा रहा है एवं पारदर्शिता भी बढ़ रही है।

डिजिटल इंडिया पहल क्या है?

- परिचय

- डिजिटल इंडिया 1 जुलाई, 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।

- यह कार्यक्रम 1990 के दशक के मध्य में शुरू हुए ई-गवर्नेंस प्रयासों पर आधारित है, लेकिन इसमें सामंजस्य और अंतरक्रियाशीलता का अभाव था।

- उद्देश्य:

- डिजिटल विभाजन को कम करना: यह पहल तकनीक-प्रेमी व्यक्तियों और सीमित डिजिटल पहुँच वाले लोगों के बीच असमानता को कम करने के लिये काम करती है।

- डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देना: यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए सभी नागरिकों के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: तकनीकी प्रगति और नवीन समाधानों का उपयोग करके, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

- जीवन स्तर को उन्नत करना: इस कार्यक्रम का उद्देश्य दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी के रणनीतिक अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है।

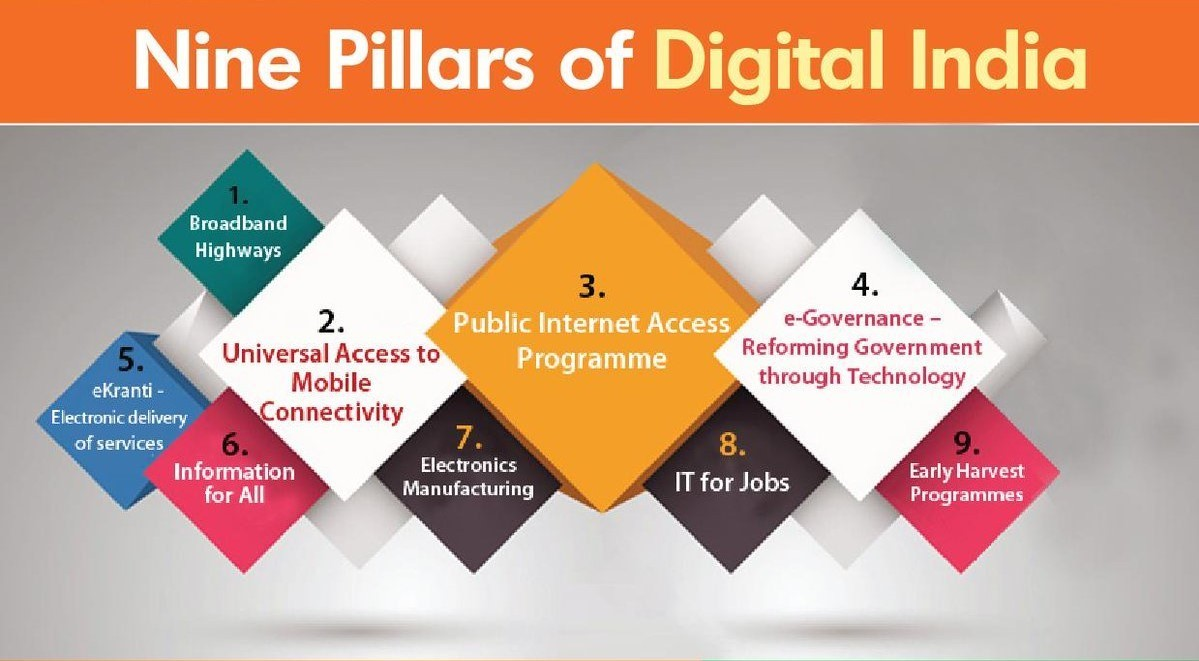

- डिजिटल इंडिया पहल के नौ स्तंभ:

- ब्रॉडबैंड हाईवे: कनेक्टिविटी और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये देश भर में व्यापक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।

- मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच: दूरदराज़ के क्षेत्रों तक मोबाइल कवरेज का विस्तार करना, जिससे सभी नागरिक मोबाइल सेवाओं से जुड़ सकें और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें।

- सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम: वहनीय इंटरनेट पहुँच उपलब्ध कराने, डिजिटल विभाजन को दूर करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये वंचित क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करना।

- ई-गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग: नागरिक सहभागिता को बढ़ाते हुए पहुँच, दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करना।

- ई-क्रांति: MyGov.in जैसे प्लेटफॉर्म पहुँच एवं परिचालन दक्षता को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं।

- सभी के लिये सूचना: ऑनलाइन पहुँच के लिये सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना तथा नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु ओपन डेटा पहल को बढ़ावा देना।

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: आयात को कम करने, रोज़गार सृजन करने तथा विनिर्माण क्लस्टरों के साथ-साथ निवेश प्रोत्साहनों के माध्यम से डिजिटल आर्थिक विकास को समर्थन देने हेतु स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।

- नौकरियों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (IT): डिजिटल साक्षरता मिशन तथा स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग जगत की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये युवाओं के आईटी कौशल को बढ़ाना, कौशल संवर्धन के साथ-साथ आईटी क्षेत्र में रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करना।

- अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट: तत्काल डिजिटल आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं को शामिल करना, जैसे– स्कूली प्रमाण-पत्रों तक ऑनलाइन पहुँच, डिजिटल उपस्थिति एवं सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई सुविधा।

डिजिटल इंडिया के लिये की गई विभिन्न डिजिटल इंडिया पहल क्या हैं?

- आधार: एक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जो निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है।

- भारतनेट: यह परियोजना गाँवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएँ सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

- स्टार्टअप इंडिया: यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन, वित्तपोषण तथा मार्गदर्शन के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन देने की एक पहल है।

- ई-नाम (e-NAM): एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कृषि बाज़ारों को जोड़ता है, उपज की कुशल बिक्री की सुविधा भी प्रदान करता है।

- डिजिटल लॉकर: महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के साथ-साथ डिजिटल रूप से उन तक पहुँचने के लिये एक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म।

- भीम यूपीआई: एक डिजिटल भुगतान प्रणाली जो स्मार्टफोन का उपयोग करके सुरक्षित पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम बनाती है।

- ई-साइन फ्रेमवर्क: डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके दस्तावेज़ों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान करता है।

- MyGov: एक नागरिक सहभागिता मंच जो शासन एवं नीतिगत चर्चाओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।

- ई-हॉस्पिटल: ऑनलाइन पंजीकरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच सहित डिजिटल अस्पताल सेवाएँ।

- SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म

- उमंग एप (UMANG App)

- स्मार्ट सिटी

- डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA), 2023: प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य भारत के बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार, तकनीकी प्रगति और नई डिजिटल चुनौतियों के अनुकूल, पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करना है। DIA, AI और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को ज़िम्मेदारी से अपनाने के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है, नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

डिजिटल इंडिया के संबंध में चुनौतियाँ और आगे की राह क्या है?

|

चुनौतियाँ |

आगे की राह |

|

|

|

|

|

लक्ष्य मज़बूत कानून और निजता हेतु सुदृढ़ तंत्र के माध्यम से वर्ष 2026 तक साइबर अपराध की घटनाओं को 50% कम करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। |

|

वर्ष 2024 तक सभी सरकारी सेवाओं के लिये एकीकृत डिजिटल पहचान प्रणाली क्रियान्वित की जानी चाहिये। वर्ष 2025 तक उमंग ऐप की सहायता से उपलब्ध सेवाओं की मौजूदा संख्या 1,251 से बढ़ाकर 2,500 की जानी चाहिये। |

|

|

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: डिजिटल इंडिया पहलों का निरीक्षण करते हुए उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों और इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिये आवश्यक उपायों का उल्लेख कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष केप्रिलिम्स:प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त में से कौन-से ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर बनाए गए हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

शासन व्यवस्था

राज्य विषय' के रूप में शिक्षा पर विचार-विमर्श

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में NEET-UG और UGC-NET जैसी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवादों ने फिर से यह विचार-विमर्श करने के लिये विवश कर दिया है कि क्या शिक्षा को पुनः राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थिति क्या है?

- इतिहास:

- प्राचीन भारत में गुरुकुल एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें शिष्य (छात्र) और गुरु एक ही घर में वास करते थे।

- नालंदा, जहाँ विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय स्थित है, ने समग्र विश्व के छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर आकर्षित किया है।

- ब्रिटिश सरकार ने मैकाले समिति की अनुशंसाओं, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग की रिपोर्ट और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किये, जिन्होंने समाज को आकार देने में महत्त्वप्पूर्ण भूमिका निभाई।

- भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति:

- भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है जो विश्व औसत 86.3% से कम है। भारत में कई राज्य राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से थोड़ा ऊपर औसत श्रेणी में आते हैं।

- भारत में साक्षरता में लैंगिक अंतराल 1991 में कम होना शुरू हुआ और इसमें सुधार की गति भी तेज हो गई। हालांकि, भारत में वर्तमान महिला साक्षरता दर (65.46%-जनगणना 2011) अभी भी UNESCO द्वारा 2015 में रिपोर्ट की गई 87% की वैश्विक औसत से काफी पीछे है।

- विभिन्न विधिक और संवैधानिक प्रावधान:

- विधिक प्रावधान:

- सरकार ने प्राथमिक स्तर (6-14 वर्ष) के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के एक भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को कार्यान्वित किया है।

- माध्यमिक स्तर (आयु वर्ग 14-18) की ओर बढ़ते हुए सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से SSA का विस्तार माध्यमिक शिक्षा तक किया है

- उच्चतर शिक्षा– जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल/पीएचडी स्तर शामिल हैं, को सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के माध्यम से संबोधित किया जाता है ताकि उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके

- इन सभी योजनाओं को ‘समग्र शिक्षा अभियान’ की छत्र योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है

- संवैधानिक प्रावधान:

- प्रारंभ में DPSP के अनुच्छेद 45 का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, जिसे बाद में आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल को शामिल करने के लिये संशोधित किया गया तथा अंततः इसके उद्देश्यों की पूर्ति न होने के कारण 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से इसे मूल अधिकार (अनुच्छेद 21A) बना दिया गया।

- संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची की प्रविष्टि 64 और 65 में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण आदि के लिये संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है।

- विधिक प्रावधान:

- शिक्षा एक ‘राज्य के’ विषय के रूप में:

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय ढाँचे का निर्माण किया तथा शिक्षा को प्रांतीय सूची में रखा।

- स्वतंत्रता के बाद के भारत में, शिक्षा एक राज्य का विषय बनी रही।

- हालाँकि आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति ने शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन,1976 के माध्यम से लागू किया गया।

- 44वाँ संविधान संशोधन कुछ हद तक परिवर्तनों को ठीक करने का एक प्रयास था।

शैक्षिक सुधारों से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (NPTEL)

- समग्र शिक्षा अभियान

- प्रज्ञाता (PRAGYATA)

- मध्याह्न भोजन योजना

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- पीएम श्री स्कूल (PM SHRI School)

- समग्र शिक्षा योजना 2.0

शिक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ

- संयुक्त राज्य अमेरिका: राज्य और स्थानीय सरकारें शैक्षिक मानक निर्धारित करती हैं, जबकि संघीय विभाग वित्तीय सहायता तथा समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है।

- कनाडा: शिक्षा का प्रबंधन प्रांतों द्वारा किया जाता है।

- जर्मनी: शिक्षा के लिये विधायी शक्तियाँ लैंडर (राज्यों) के पास हैं।

- दक्षिण अफ्रीका: दो राष्ट्रीय विभाग शिक्षा का प्रबंधन करते हैं, जबकि प्रांतीय विभाग स्थानीय कार्यान्वयन का काम संभालते हैं।

- फिनलैंड का शासन मॉडल: कई देशों के विपरीत, फिनलैंड मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं है। यह प्रणाली स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के बीच सहयोग पर ज़ोर देती है, जिससे एक सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है

शिक्षा को राज्य सूची में क्यों रखा जाना चाहिये?

- मूल संविधान निर्माण: संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को शुरू में राज्य सूची में रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि स्थानीय सरकारें शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहतर तरीके से सक्षम हैं।

- 42वें संशोधन का प्रभाव: आपातकाल के दौरान शिक्षा को एकतरफा तौर पर समवर्ती सूची में डालने से संघीय ढाँचे को नुकसान पहुँचा।

- राज्यों को शिक्षा पर विशेष नियंत्रण देने से संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित शक्ति संतुलन बहाल हो सकेगा।

- राज्य-विशिष्ट नीतियाँ: राज्य अपनी शैक्षिक नीतियों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बना सकते हैं।

- इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिक और उत्तरदायी है और साक्षरता दर तथा शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

- उदाहरण के लिये अनुच्छेद 350A के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

- भिन्न-भिन्न नीतियाँ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test - NEET) जैसी केंद्र सरकार की नीतियाँ अक्सर राज्य की नीतियों के साथ टकराव पैदा करती हैं, जिससे अकुशलता और वंचितता पैदा होती है।

- संसाधनों का आवंटन: जो राज्य अपने शैक्षिक बुनियादी ढाँचे में महत्त्वपूर्ण निवेश करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने निवेश को विनियमित करने और उससे लाभ उठाने का अधिकार होना चाहिये।

- शिक्षा मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा पर होने वाले व्यय का अधिकांश हिस्सा (85%) राज्य वहन करते हैं।

- योग्यता निर्धारण: NEET जैसी केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाएँ आवश्यक रूप से विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि के छात्रों की योग्यता या क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

- राज्यों को प्रवेश मानदंड तैयार करने में लचीलापन होना चाहिये, जिससे छात्रों की क्षमता का बेहतर आकलन और संवर्धन हो सके।

- तमिलनाडु व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश अधिनियम 2006, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, इस तर्क का समर्थन करता है कि सामान्य प्रवेश परीक्षाएँ योग्यता निर्धारित नहीं करती हैं।

- नील ऑरेलियो नून्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंक योग्यता का निर्धारण करने वाला कारक नहीं हैं।

- जवाबदेही का मुद्दा: यदि महत्त्वपूर्ण संस्थानों को राज्य के दायरे में लाया जाता है, तो इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में राज्य की जवाबदेही प्रवाहित तरीके से सुनिश्चित होगी।

शिक्षा को राज्य सूची में क्यों नहीं होना चाहिये?

- प्राथमिक शिक्षा की स्थिति: ASER 2023 रिपोर्ट के अनुसार, 14-18 वर्ष के अधिकांश ग्रामीण बच्चे कक्षा 3 के गणितीय प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं, जबकि 25% से अधिक बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। यह राज्यों में शिक्षा के खराब प्रशासन को दर्शाता है।

- राष्ट्रीय एकीकरण एवं गतिशीलता: कोठारी आयोग (1964-66) ने राष्ट्रीय एकीकरण एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये राज्यों में एक समान शैक्षणिक ढाँचे के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- समवर्ती सूची केंद्र को प्रमुख राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की अनुमति देती है, जबकि राज्य उन्हें स्थानीय संदर्भों के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे एकता और विविधता दोनों को बढ़ावा मिलता है।

- न्यूनतम मानक तथा समानता सुनिश्चित करना: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTI), 2009 पूरे भारत में न्यूनतम स्तर की शिक्षा की गारंटी देता है।

- शिक्षा को समवर्ती बनाए रखने से केंद्र को कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता प्राप्त होती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि वंचित वर्गों को उनके राज्य की परवाह किये बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

- कौशल तथा रोज़गार का मानकीकरण: FICCI (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) की रिपोर्ट में एक मानकीकृत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्नातकों के पास अखिल भारतीय रोज़गार बाज़ार के लिये आवश्यक कौशल प्राप्त हो सके।

- एक समवर्ती सूची राज्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तैयार करने की अनुमति प्रदान करते हुए एक सामान्य ढाँचा स्थापित करते हुए इसे सुविधाजनक बनाती है।

- राष्ट्रीय संस्थानों एवं प्रत्यायन का विनियमन: शिक्षा को समवर्ती बनाए रखने से केंद्र को इन संस्थानों में निगरानी रखने के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होती है, जो देश भर के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं।

- राष्ट्रीय चिंताओं तथा आपात स्थितियों का समाधान: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 डिजिटल साक्षरता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के क्षेत्रों के लिये रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है।

- जलवायु परिवर्तन जैसी नई राष्ट्रीय चुनौतियों के लिये भी एक एकीकृत शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- एक समवर्ती सूची केंद्र को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित करने की अनुमति देती है जो राज्य-विशिष्ट चिंताओं को समायोजित करते हुए इन उभरते मुद्दों का समाधान करती है।

आगे की राह

- सहयोगात्मक संघवाद: कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा सुझाए गए "सहयोगात्मक संघवाद" दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- इससे केंद्र द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सकेगा, जबकि राज्यों को पाठ्यक्रम, भाषा और शिक्षण-पद्धति में लचीलापन मिलेगा।

- परिणाम-आधारित वित्तपोषण: नीति आयोग द्वारा अपने नए भारत के लिये रणनीति @ 75 दस्तावेज़ में की गई अनुशंसा के अनुसार परिणाम-आधारित वित्तपोषण तंत्र को लागू करना।

- यह सीखने के परिणामों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथा राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

- विकेंद्रीकृत स्कूल प्रबंधन: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में परिकल्पित विकेंद्रीकृत स्कूल प्रबंधन संरचनाओं को बढ़ावा देना।

- इससे स्कूल प्रबंधन समितियों (School Management Committees- SMC) को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, तथा स्थानीय स्वामित्व और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

- शिक्षक प्रशिक्षण एवं स्थानांतरण नीति सुधार: TSR सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट (2009) की सिफारिशों के आधार पर सुधारों का समर्थन करना।

- इसमें बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पारदर्शी स्थानांतरण नीतियाँ तथा अधिक प्रेरित और प्रभावी शिक्षण बल तैयार करने के लिये प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं।

- राज्य-विशिष्ट बेंचमार्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन: ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की प्रथाओं से प्रेरित होकर, राज्य-विशिष्ट बेंचमार्क के साथ-साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन ढाँचा विकसित करना। यह क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय तुलना की अनुमति देता है।

- न्यायसंगत पहुँच के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में न्यायसंगत पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये भारत सरकार के "पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन" (Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching- PMMMNMTT) में उल्लिखित रणनीतियों को लागू करना।

- राज्य अनुकूलन के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा: NCERT द्वारा सुझाए गए अनुसार एक लचीला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curriculum Framework- NCF) विकसित करना, जिससे राज्यों को इसे अपने विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति मिले। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं राज्य की ज़रूरतों के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. 'शिक्षा' को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने से शिक्षा क्षेत्र में नीति कार्यान्वयन अधिक प्रभावी हो सकेगा। टिप्पणी कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: (a)केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों को विस्तृत प्रकाश डालिये। (2021) प्रश्न. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020) |

भारतीय राजव्यवस्था

धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय दंड संहिता, निजता का अधिकार मेन्स के लिये:भारत में धर्मांतरण, धर्मांतरण विरोधी कानून और संबंधित मुद्दे, सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) ने हाल ही में भारत में धर्मांतरण के मुद्दे पर विचार किया तथा बहुसंख्यक आबादी पर इसके संभावित जनसांख्यिकीय प्रभाव पर प्रकाश डाला।

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण) के तहत दर्ज एक व्यक्ति की ज़मानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं।

- यह मामला धार्मिक प्रचार की संवैधानिक सीमाओं पर अदालत के रुख और गैरकानूनी धर्मांतरण गतिविधियों पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ हैं?

- न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है, लेकिन धर्म के प्रचार की अनुमति देता है।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "प्रचार" का अर्थ किसी धर्म को बढ़ावा देना है, लेकिन इसका अर्थ किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना नहीं है।

- न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि यदि इस प्रकार के धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन सकती है तथा न्यायालय ने इन धर्मांतरणों के कारण बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक बनने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।

- न्यायालय ने कहा कि गैरकानूनी धर्मांतरण, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को निशाना बनाकर, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है।

- न्यायालय ने सिफारिश की कि जिन धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण हो रहा है, उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिये।

धर्म परिवर्तन से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 25: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने एवं प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। राज्य धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है।

- यह धार्मिक आचरण से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के विनियमन और हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों तथा तबकों के लिये खोलने की भी अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 26: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 27-30: धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, किसी भी धर्म के लिये आर्थिक योगदान देने तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021

- इसका उद्देश्य धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करना तथा गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, ज़बरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से किये गए धर्मांतरण पर रोक लगाना है।

- अवैध धर्मांतरण के लिये मानक सज़ा 1-5 वर्ष की कैद और कम-से-कम 15,000 रुपए का ज़ुर्माना है। यदि पीड़ित महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति है, तो सज़ा कम-से-कम 25,000 रुपए के ज़ुर्माने के साथ 2-10 वर्ष तक बढ़ जाती है।

- सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सज़ा 3-10 वर्ष की कैद और न्यूनतम 50,000 रुपए का ज़ुर्माना है।

- बार-बार अपराध करने वालों को संबंधित सज़ा से दोगुनी सज़ा हो सकती है। विधि-विरुद्ध धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया कोई भी विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन की व्याख्या कैसे की है?

- रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1977: धर्मांतरण विरोधी कानूनों को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 25(1) दूसरों का धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रदर्शन के माध्यम से अपने धर्म को प्रसारित या फैलाने का अधिकार देता है।

- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, 1995 और लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2000: न्यायालय ने माना कि केवल बहुविवाह के लिये इस्लाम में धर्मांतरण अवैध है।

- एम. चंद्रा बनाम एम. थंगमुथु एवं अन्य, 2010: धर्मांतरण और नए समुदाय में स्वीकृति दोनों के साक्ष्य की आवश्यकता स्थापित की गई।

- ग्राहम स्टेन्स केस, 2011: कहा गया कि किसी को बल, उकसावे के माध्यम से धर्मांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है।

- गोपनीयता का अधिकार मामला, 2017: धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर ज़ोर दिया गया, जिसमें विश्वास को चुनने और व्यक्त करने की क्षमता भी शामिल है तथा इस बात पर ज़ोर दिया गया कि राज्य का हस्तक्षेप आनुपातिक होना चाहिये।

नोट:

सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक अनुच्छेद 25 के अंतर्गत "प्रचार" की कानूनी व्याख्या पर कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया है

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून क्या हैं?

- परिचय: भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून ऐसे नियम हैं जो व्यक्तियों को बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या प्रलोभन जैसे माध्यमों से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरित होने से रोकने का प्रयास करते हैं।

- इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक परिवर्तन स्वैच्छिक हो, न कि ज़बरदस्ती किया गया हो, ताकि व्यक्तियों को अपने धर्म को बदलने के लिये दबाव डाले जाने या गुमराह किये जाने से बचाया जा सके।

- धर्मांतरण विरोधी कानून का ऐतिहासिक संदर्भ:

- स्वतंत्रता-पूर्व काल: भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले, कई रियासतों ने मिशनरी गतिविधियों और ईसाई धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिये धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए थे।

- उदाहरण: रायगढ़ राज्य धर्मांतरण अधिनियम (1936), पटना धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (1942), सरगुजा राज्य धर्मत्याग अधिनियम (1945) और उदयपुर राज्य धर्मांतरण विरोधी अधिनियम (1946)।

- स्वतंत्रता के बाद के प्रयास: धर्म परिवर्तन पर केंद्रीय कानून पारित करने के प्रयास बार-बार विफल रहे हैं।

- भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक (1954), पिछड़ा समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक (1960) और अखिल भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक (1978)।

- इन असफलताओं के बावजूद, कई राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्वयं के धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं।

- राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून:

- ओडिशा (1967): धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करने, बलपूर्वक धर्मांतरण और धोखाधड़ी के तरीकों पर रोक लगाने वाला कानून बनाने वाला पहला राज्य।

- मध्य प्रदेश (1968): मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत कानून के तहत किसी भी धर्मांतरण गतिविधि के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट को अधिसूचना देना आवश्यक कर दिया गया।

- अरुणाचल प्रदेश (1978), गुजरात (2003), छत्तीसगढ़ (2000 और 2006), राजस्थान (2006 तथा 2008), हिमाचल प्रदेश (2006 एवं 2019), तमिलनाडु (2002-2004), झारखंड (2017), उत्तराखंड (2018), उत्तर प्रदेश (2021) व हरियाणा (2022)।

- इन राज्यों ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक रूपांतरणों पर रोक लगाने के लिये कानून बनाए हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिये दंड बढ़ाया गया है।

- केंद्र का मत: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को दिये एक हलफनामे में कहा कि धर्म के अधिकार में दूसरों को, विशेष रूप से धोखाधड़ी या बलपूर्वक माध्यम से धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है।

- उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 25 की व्याख्या का उल्लेख करते हुए बल दिया कि धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और लोक व्यवस्था को बाधित कर सकता है।

- केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वह याचिका में किये गए अनुरोध के अनुसार धार्मिक धर्मांतरण पर कोई विशेष कानून पेश करेगा।

- स्वतंत्रता-पूर्व काल: भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले, कई रियासतों ने मिशनरी गतिविधियों और ईसाई धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिये धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए थे।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- संवैधानिक चिंताएँ: भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के लिये प्राथमिक चुनौती उनकी संवैधानिकता, विशेष रूप से भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों से संबंधित है।

- आलोचकों का तर्क है कि ये कानून अनुच्छेद 19, 21 और 25 में निहित धर्म, अभिव्यक्ति और निजता की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं

- वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून, 2006 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया। इसने निजता के अधिकार को बरकरार रखते हुए अभिनिर्धारित किया कि ज़िला मजिस्ट्रेट को एक माह का नोटिस देने की आवश्यकता इस अधिकार का उल्लंघन करती है

- वर्ष 2021 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के आधार के रूप में विवाह को शामिल करने के लिये संशोधन किया गया था।

- न्यायालय ने चयन के अधिकार को बरकरार रखते हुए निर्णय दिया कि इस अधिनियम से यह धारणा बनती है कि धर्मांतरण के बाद अंतर-धार्मिक विवाह को अवैध माना जा सकता है।

- साक्ष्य का भार: धर्मांतरण विरोधी कानून से, धर्मांतरण अवैध तरीकों का उपयोग करके नहीं किये जाने को साबित करने का भार अभियुक्त पर आता है।

- अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रभाव: हाल ही में राज्य कानून संशोधनों में ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया है जिनमें केवल शादी के उद्देश्य से धर्मांतरण शामिल है।

- आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान धार्मिक मतभेदों की परवाह किये बिना स्वतंत्र रूप से विवाह करने और जीवन साथी चुनने के व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं।

- दुरुपयोग और निशाना बनाने के आरोप: आलोचकों का तर्क है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का प्रायः धार्मिक अल्पसंख्यकों और असहमति जताने वालों को निशाना बनाने के लिये दुरुपयोग किया जाता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने तथा दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं जैसे सुभेद्य समूहों के साथ भेदभाव की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- व्यक्तिपरक व्याख्याएँ और संभावित दुरुपयोग को कम करने के लिये धर्मांतरण विरोधी कानूनों में "बल", "प्रलोभन" तथा "ज़बरन" जैसे अस्पष्ट पदों की स्पष्ट परिभाषाओं का उल्लेख किया जाना चाहिये।

- धर्मांतरण विरोधी कानूनों में निर्दोषता की उपधारणा के सिद्धांत (किसी भी अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए) को बनाए रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- भ्रम और संभावित दुरुपयोग से बचने के लिये सभी राज्यों में एक समान नियम स्थापित किये जाने चाहिये।

- जबरन धर्मांतरण से सुरक्षा प्रदान करते हुए वैयक्तिक स्वतंत्रता हेतु धर्मांतरण पर एक राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिये।

- यह अधिक एकरूपता प्रदान कर सकता है और संभावित रूप से राज्य स्तर पर दुरुपयोग को रोक सकता है।

- धार्मिक समूहों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिये अंतर-धार्मिक संवाद कार्यक्रमों और शैक्षिक पहलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर धर्मांतरण विरोधी कानूनों के सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। ये कानून सांप्रदायिक सद्भाव और वैयक्तिक स्वतंत्रता के विषयों से किस प्रकार संबंधित हैं? |

भारतीय विरासत और संस्कृति

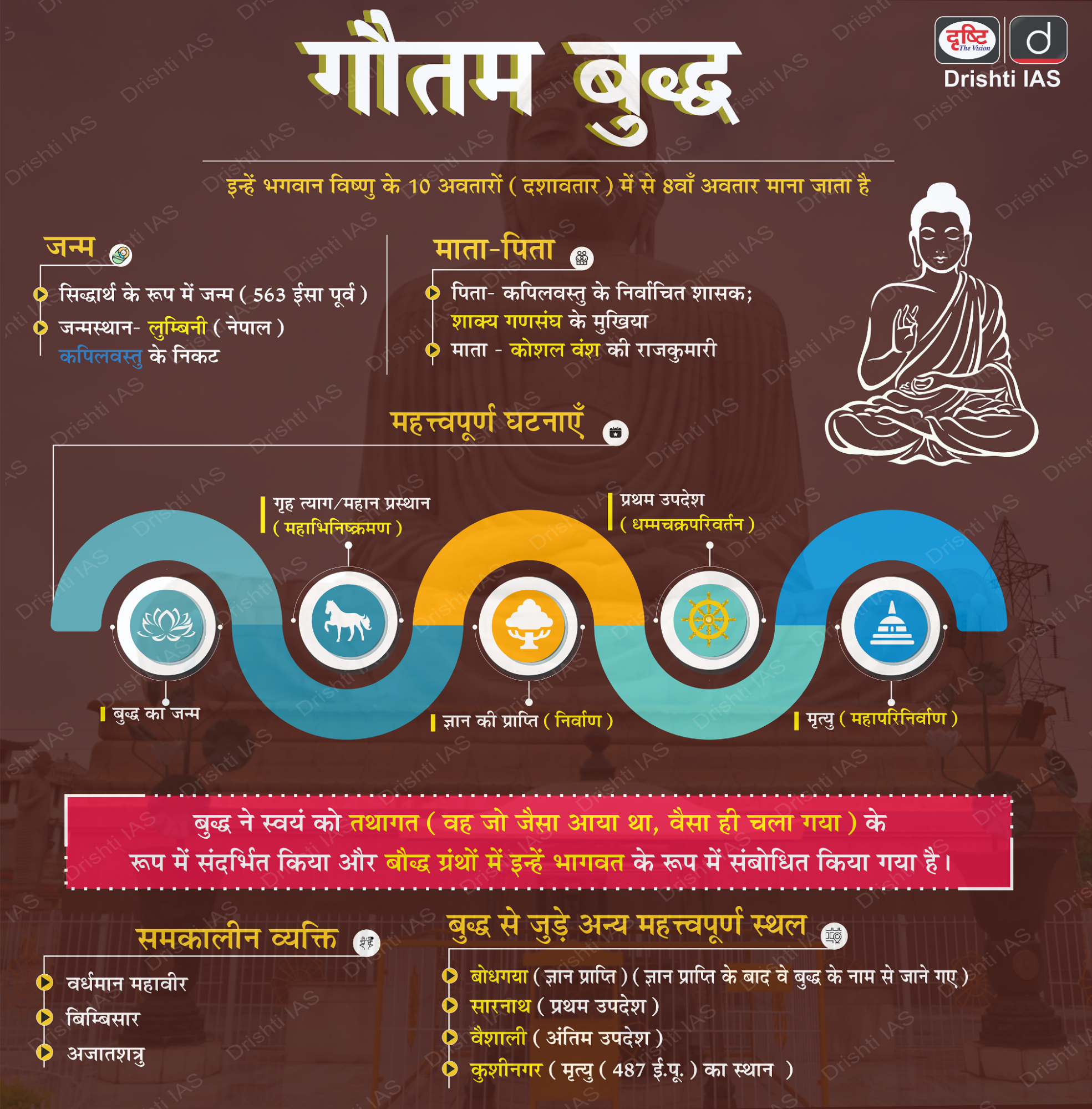

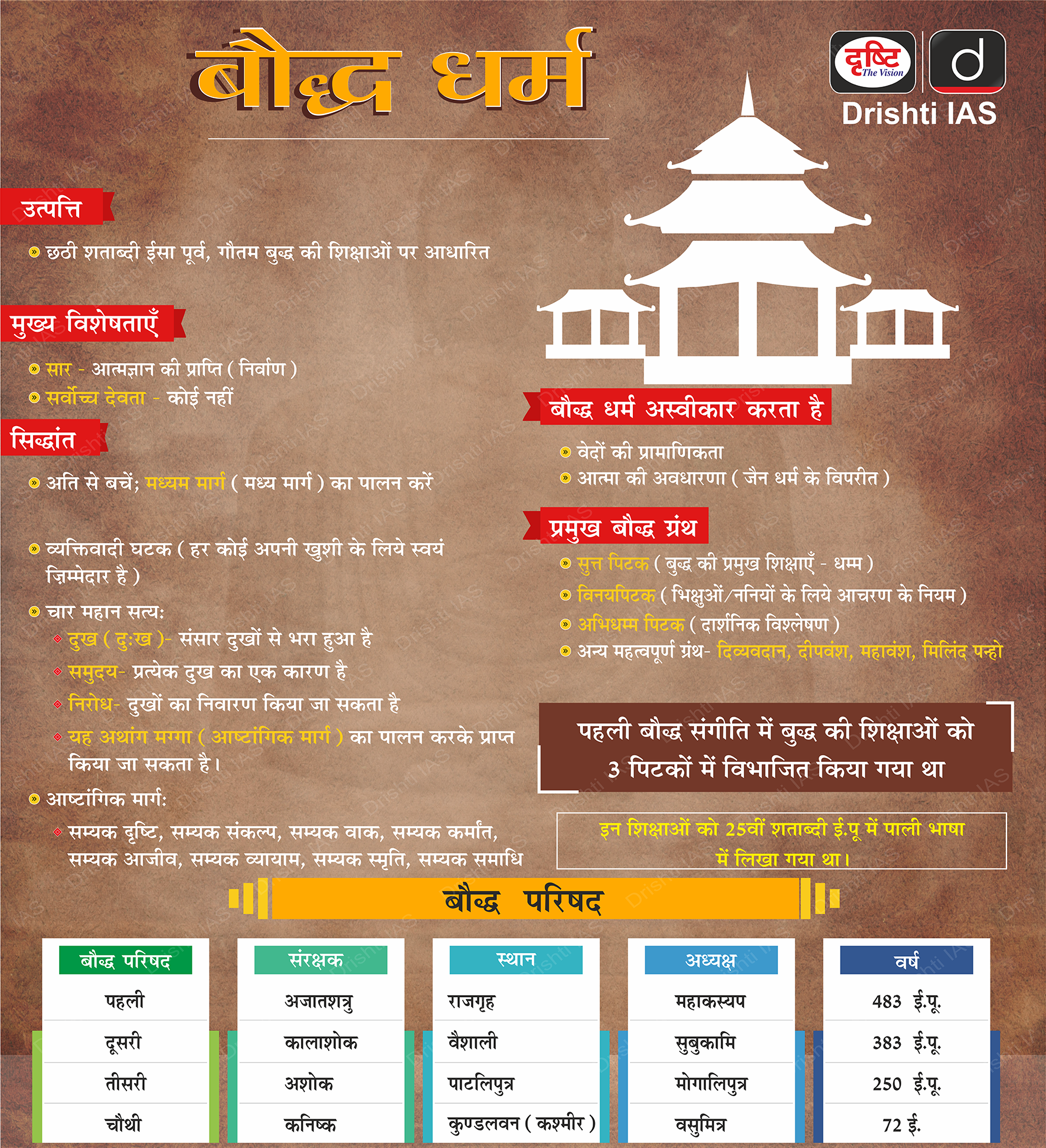

बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा

प्रिलिम्स के लिये:बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, मुद्राएँ, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, चंदन मेन्स के लिये:बौद्ध धर्म का महत्त्व, भारतीय साहित्य, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विपक्ष के नेता/नेता प्रतिपक्ष ने संसद में अपने भाषण के दौरान भगवान शिव की प्रतीकात्मक छवि और ‘अभय मुद्रा’ का उपयोग करते हुए संविधान, भारत की कल्पना पर सरकार के हमलों तथा इन हमलों का विरोध करने वालों के लिये सरकार की आलोचना की।

लोकसभा में विपक्ष का नेता (LoP)

- LoP एक संसद सदस्य (Member of Parliament- MP) होता है जो सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता होता है और साथ ही लोकसभा (LS) की कुल सीटों के कम-से-कम दसवें हिस्से पर विजय प्राप्त की होती है।

- वह लोक लेखा (अध्यक्ष), सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन जैसी महत्त्वपूर्ण समितियों और कई संयुक्त संसदीय समितियों का भी सदस्य होता है।

- वह केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC) और लोकपाल जैसे सांविधिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिये ज़िम्मेदार विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होने का हकदार होता है।

- वह रचनात्मक रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार की भूमिका निभाता है।

- दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 के तहत सांविधिक मान्यता प्रदान की गई है तथा वे वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के हकदार हैं।

- विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है।

अभय मुद्रा क्या है?

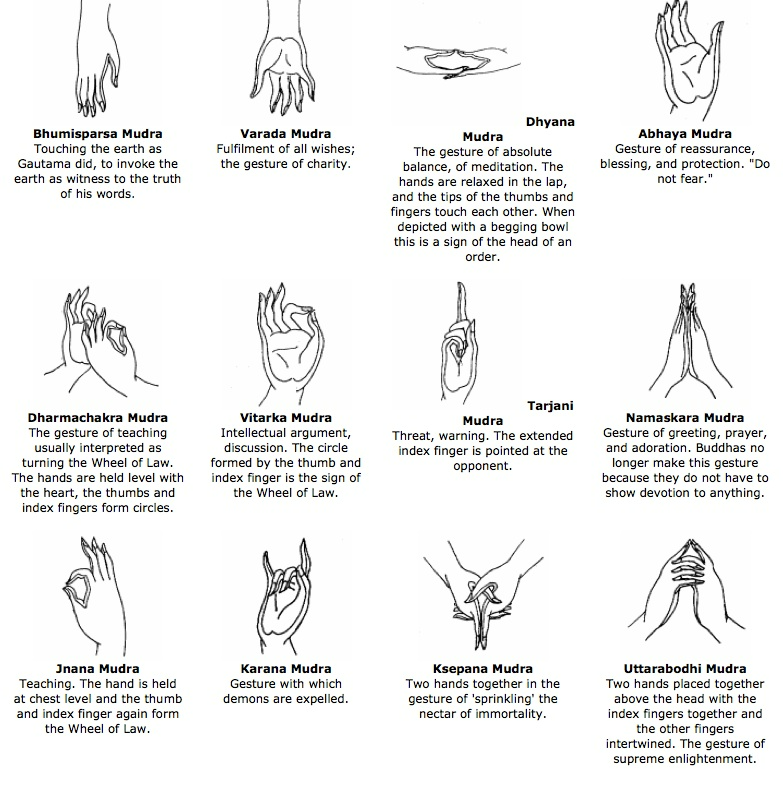

- मुद्रा: मुद्रा का आशय हस्त मुद्राओं से है जिनका प्रयोग भारतीय नृत्य, योग और साधना में विशिष्ट अर्थों तथा भावनाओं को व्यक्त करने के लिये किया जाता है।

- ऐसी मान्यता है इनके अभ्यास से शरीर में प्राण या आवश्यक ऊर्जा का प्रवाह सुगम होता है और इनके उपचारात्मक लाभ भी होते हैं।

- भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में, मुद्राओं का उपयोग भावनाओं, विषयों और कहानियों को व्यक्त करने के लिये किया जाता है।

- योग और साधना अभ्यासों में, यह एकाग्रता, तनाव मुक्ति तथा विशिष्ट गुणों के अर्जन में मदद करता है।

- हालाँकि कई गूढ़ मुद्राएँ मौजूद हैं किंतु समय के साथ बौद्ध कला में बुद्ध के प्रतिनिधित्व के लिये उनमें से केवल 5 ही प्रचलित हैं जिनमें धर्मचक्र मुद्रा, भूमिस्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा शामिल है।

- अभय मुद्रा: यह एक हस्त मुद्रा है जो सामान्यतः बौद्ध और हिंदू धर्म की प्रतिमा में देखने को मिलता है तथा यह "निर्भयता की मुद्रा" का प्रतिनिधित्व करती है।

- यह प्रायः दाहिने हाथ की हथेली को कंधे की ऊँचाई पर बाहर की ओर करके बनाया जाता है, जिसमें उंगलियाँ ऊपर की ओर होती हैं।

- उत्पत्ति: इसकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है जो ज्ञान प्राप्ति से प्राप्त सुरक्षा, शांति और करुणा की भावना को दर्शाता है।

- यह मुद्रा उस घटना का बोध कराती है जब बुद्ध ने एक क्रुद्ध हाथी को वश में किया था जो उनके अनुयायियों को निडरता प्रदान करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।

- अन्य धर्मों से संबद्धता: अभय मुद्रा ईसाई और जैन धर्म सहित अन्य धार्मिक परंपराओं की प्रतिमाओं में भी पाई जाती है।

बौद्ध धर्म में अन्य प्रकार की मुद्राएँ क्या हैं?

- धर्मचक्र मुद्रा: इसमें हाथों को हृदय के सामने रखा जाता है और प्रत्येक हाथ के अँगूठे तथा तर्जनी से एक वृत्त का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक हाथ की शेष तीन उँगलियाँ ऊपर की ओर होती हैं, जो बौद्ध धर्म के त्रि-रत्नों- बुद्ध, धर्म (उनकी शिक्षाएँ) और संघ (अनुयायियों का समुदाय) का प्रतिनिधित्व करती हैं। अँगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।

- यह उस महत्त्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जो धर्म की शिक्षा की शुरुआत को दर्शाता है।

- यह मुद्रा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र तथा बुद्ध की शिक्षाओं को इस चक्र से मुक्त होने के साधन के रूप में दर्शाती है

- भूमिस्पर्श मुद्रा: इस मुद्रा में दाहिने हाथ की उँगलियों से ज़मीन को छूना शामिल है, जबकि बायाँ हाथ गोद में रहता है

- यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह संकेत पृथ्वी द्वारा उनके ज्ञान प्राप्ति की साक्षी बनने का प्रतीक है।

- इसी मुद्रा में शाक्यमुनि सत्य का ध्यान करते हुए मार की बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं।

- वरद मुद्रा: इस मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे की ओर फैला होता है, जिसमें हथेली बाहर की ओर होती है।

- इस मुद्रा में 5 फैली हुई उंगलियाँ पाँच सिद्धियों का प्रतीक हैं: उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान एकाग्रता।

- ध्यान मुद्रा: इस मुद्रा में हाथों को गोद में रखा जाता है, दाहिना हाथ बाएँ हाथ के ऊपर रखा जाता है तथा अँगूठे पेट या जाँघों से ऊपर के स्तर पर रखे जाते हैं।

- यह मुद्रा ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक शांति का प्रतीक है।

- अंजलि मुद्रा: यह बौद्ध धर्म में उपयोग की जाने वाली सबसे आम मुद्रा है और इसमें हथेलियों को छाती के सामने एक साथ दबाया जाता है, जिसमें उँगलियाँ ऊपर की ओर संकेत करती हैं

- यह सम्मान, अभिवादन और कृतज्ञता का प्रतीक है

- यह एक हाथ का इशारा है, जो नमस्कार या के समान है।

- वितर्क मुद्रा: इस मुद्रा को "शिक्षण मुद्रा" या "चर्चा मुद्रा" के रूप में भी जाना जाता है और इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठाने तथा अँगूठे एवं तर्जनी के माध्यम से वृत्त बनाना शामिल है।

- यह ज्ञान के संचरण और बुद्ध की शिक्षाओं के संचार का प्रतीक है।

- उत्तरबोधि मुद्रा: इस मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उँगलियाँ एक-दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती हैं तथा अन्य उँगलियाँ अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, जिससे त्रिभुज के आकार का निर्माण होता है।

- यह मुद्रा ज्ञान और करुणा के मिलन, पुरुष तथा स्त्री ऊर्जा के संतुलन, तथा स्वयं के सभी पहलुओं के एकीकरण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

- करण मुद्रा: इसमें बायाँ हाथ हृदय तक ऊपर लाया जाता है और हथेली आगे की ओर होती है। तर्जनी तथा छोटी उँगलियाँ सीधी ऊपर की ओर संकेत करती हैं, जबकि अन्य तीन उँगलियाँ हथेली की ओर मुड़ी हुई होती हैं।

- यह मुद्रा अक्सर बुद्ध या बोधिसत्व के चित्रण में देखी जाती है, जिसे सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि तर्जनी ज्ञान की ऊर्जा और बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है।

- ज्ञान मुद्रा: इसमें तर्जनी और अंगूठे को एक साथ लाकर वृत्त बनाया जाता है, जबकि अन्य तीन अंगुलियों को बाहर की ओर बढ़ाया जाता है।

- यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना की एकता एवं साधक और बुद्ध की शिक्षाओं के बीच संबंध को दर्शाती है।

- तर्जनी मुद्रा: इसमें तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य उंगलियाँ हथेली की ओर मुड़ी होती हैं। तर्जनी मुद्रा को "धमकी देने वाला इशारा" भी कहा जाता है।

- इसका प्रयोग बुरी शक्तियों या हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध चेतावनी या सुरक्षा के प्रतीक के रूप में किया जाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: बौद्ध धर्म का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म की सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं तथा भारतीय सभ्यता के विकास में उनके योगदान पर चर्चा कीजिये |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी-कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे 'भूमिस्पर्श मुद्रा' कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? (2012) (a) मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिये बुद्ध का धरती का आह्वान उत्तर: (b) प्रश्न. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (B प्रश्न. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं (a) केवल 1 उत्तर: (B) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? (2013) (a) तृष्णारूपी अम्रि का शमन उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएँ महायान बौद्धमत की है/हैं? (a) केवल उत्तर: (d) प्रश्न. आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस/किन कारण/कारणों से शुरू हुआ? (2010)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल सबसे महत्त्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिये। (2020) प्रश्न. प्रारंभिक बौद्ध स्तूप-कला, लोक वर्ण्य विषयों और कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिये। (2016) |