भारतीय राजव्यवस्था

1975 का आपातकाल और उसका प्रभाव

- 27 Jun 2024

- 26 min read

प्रिलिम्स के लिये:संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। मेन्स के लिये:भारतीय संविधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के प्रकार |

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल का विरोध किया था।

- 25 जून 2024 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगाँठ थी।

आपातकाल क्या है?

- परिचय:

- यह किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों, जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों, जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है।

- संविधानिक प्रावधान:

- ये प्रावधान संविधान के भाग XVIII के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में उल्लिखित हैं।

- भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं।

|

अनुच्छेद |

विषय - वस्तु |

|

अनुच्छेद 352 |

आपातकाल की घोषणा |

|

अनुच्छेद 353 |

आपातकाल की घोषणा का प्रभाव |

|

अनुच्छेद 354 |

आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग |

|

अनुच्छेद 355 |

बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्त्तव्य |

|

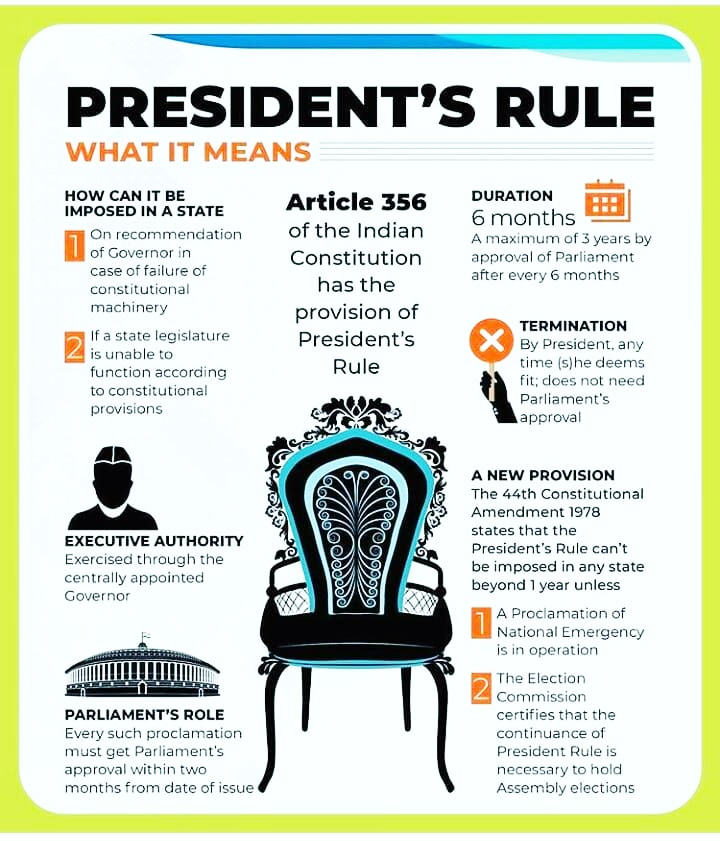

अनुच्छेद 356 |

राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान |

|

अनुच्छेद 357 |

अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग |

|

अनुच्छेद 358 |

आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन |

|

अनुच्छेद 359 |

आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन |

|

अनुच्छेद 360 |

वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान |

- अभिप्राय:

- ये प्रावधान आमतौर पर कार्यकारी शाखा को मानक विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने, कुछ अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सीमित करने तथा ऐसी नीतियों को लागू करने का अस्थायी अधिकार देते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं।

भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रकार क्या हैं?

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):

- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) या सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) से खतरे में है।

- 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया।

- घोषणापत्र कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को निलंबित करने के लिये व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है।

- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) या सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) से खतरे में है।

- अवधि और संसदीय अनुमोदन:

- आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

- तथापि, यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है, जब लोक सभा को बिना अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो, तो उक्त घोषणा, लोक सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्य सभा ने उसे अनुमोदित कर दिया हो।

- यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर छह महीने में संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

- आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने को मंज़ूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।

- आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

- उद्घोषणा का निरसन:

- आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में एक घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

- यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिये अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर दे तो आपातकाल को हटाना ही होगा।

- राष्ट्रीय आपातकाल की प्रयोज्यता:

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है।

- 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया।

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है।

- राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा:

- 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975: इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।

- 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: इसने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता बहाल हो गई।

- मिनर्वा मिल्स केस, 1980: इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या यदि घोषणा बाहरी या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

- राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356):

- राष्ट्रपति शासन लागू करने के कई उदाहरण:

- महाराष्ट्र (2019): विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इसे अल्प अवधि के लिये लगाया गया था, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही नई सरकार का गठन हो गया।

- उत्तराखंड (2020): विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से जुड़े राजनीतिक संकट के कारण इसे भी इसी तरह की छोटी अवधि के लिये लगाया गया था।

- उत्तर प्रदेश (1991-1992): तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद की राजनीतिक अस्थिरता के बाद लगाया गया।

- पंजाब (1987-1992): उग्रवाद और आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया।

- न्यायिक समीक्षा का दायरा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 और रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, 2006 जैसे विभिन्न मामलों में दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं।

- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994:

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- इसने स्थापित किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिये तथा अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है।

- राज्य विधानसभा को संसद द्वारा घोषणा को मंज़ूरी दिये जाने के बाद ही भंग किया जाना चाहिये तब तक राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं।

- इसने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त शक्ति असाधारण है और इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही किया जाना चाहिये।

- अनुच्छेद 356 के संबंध में सिफारिश:

- पुंछी आयोग:

- इसने अनुच्छेद 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीय बनाने की सिफारिश की, जिसके तहत पूरे राज्य के बजाय केवल एक ज़िले या ज़िले के कुछ हिस्सों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लाया जाना चाहिये।

- उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे आपातकालीन प्रावधान 3 महीने से अधिक समय तक नहीं चलने चाहिये।

- सरकारिया आयोग:

- अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने या सुधारने के लिये अंतिम उपाय है।

- इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक विद्रोह, भौतिक टूट-फूट तथा केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही किया जा सकता है।

- राज्यपाल की रिपोर्ट एक 'भाषण दस्तावेज' होनी चाहिये तथा इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये।

- राज्यपाल को विधानसभा को भंग किये बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिये।

- पुंछी आयोग:

- राष्ट्रपति शासन लागू करने के कई उदाहरण:

- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):

- यह प्रावधान राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है।

- वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सिविल सेवाओं में कार्यरत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती का निर्देश दे सकता है।

- .केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तथा उनके कुशल प्रबंधन के लिये निर्देश देने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है।

- वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये। यदि अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हालाँकि, ऐसी किसी भी उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

- अन्य दो प्रकार की आपात स्थितियों के विपरीत, भारत में वर्तमान तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।

भारत ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की?

- भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है:

- भारत-चीन युद्ध (1962): वर्ष 1962 में चीन-भारत युद्ध के दौरान "बाह्य आक्रमण" के कारण घोषित किया गया।

- भारत-पाक युद्ध (1971): वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान "बाह्य आक्रमण" के आधार पर लगाया गया।

- (वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक): तीसरा एवं सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में घोषित किया गया था, जिसका मुख्य कारण आंतरिक राजनीतिक अशांति के बीच "आंतरिक अशांति" थी। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन देखा गया।

1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव थे?

- संवैधानिक परिवर्तन:

- भारतीय संविधान का (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिउत्तर में अधिनियमित किया गया था।

- इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष से जुड़े विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया तथा कुछ महत्त्वपूर्ण अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया।

- भारतीय संविधान का (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित को शामिल करके केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्ति में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की-

- राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देकर तथा आपातकाल के दौरान राज्य के कानूनों को दरकिनार करके केंद्र सरकार का नियंत्रण में वृद्धि की गई।

- कानूनों एवं संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को सीमित किया, जिससे वे न्यूनतम जवाबदेही सुनिश्चित की गई।

- संसद तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल में वृद्धि की गई।

- राष्ट्र-विरोधी व्यवहार के मामलों में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले नियमों को स्वीकार किया गया।

- संविधान का (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978:

- इसने 42वें संशोधन, 1976 द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थित करने तथा मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का प्रयास किया गया। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं

- अधिकारों के निलंबन को सीमित करना: अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी आपात स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है।

- न्यायिक समीक्षा: राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सुदृढ़ किया गया।

- आपातकाल: अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति के लिये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कार्य करना अनिवार्य कर दिया।

- इसने 42वें संशोधन, 1976 द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थित करने तथा मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का प्रयास किया गया। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं

- भारतीय संविधान का (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिउत्तर में अधिनियमित किया गया था।

- आपातकाल ने तानाशाही के विरुद्ध वैक्सीन का कार्य किया:

- लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अनियंत्रित कार्यकारी प्राधिकार के खतरों पर एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी के रूप में वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक लागू आपातकाल है। यह मान्यता संकट के समय में प्रधानमंत्री की शक्ति पर प्रतिबंध लागू करके लोकतांत्रिक प्रणालियों में वृद्धि के प्रयासों को प्रेरित कर सकती है।

- आपातकाल ने भारत की लोकतांत्रिक अखंडता को कमज़ोर किया तथा आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम (MISA) एवं भारत रक्षा नियम (DIR) के तहत लोगों पर अत्याचार किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमज़ोरी को उजागर किया तथा नेतृत्व के प्रति निराशा में वृद्धि हुई।

- अधिकारों के प्रति मुखरता:

- मीडिया पर कठोर नियंत्रण द्वारा असहमति को दबा दिया गया और साथ ही सूचना तक पहुँच सीमित कर दी गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस का उदय हुआ, जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे और साथ ही मानवाधिकारों की वकालत भी कर रहे थे, जैसे

- गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन: लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले युवाओं के नेतृत्व वाला आंदोलन था।

- बिहार में जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलन: सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों की वकालत हेतु एक आंदोलन।

- जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल: सरकारी नीतियों के विरुद्ध श्रमिक एकजुटता तथा असंतोष का एक शक्तिशाली प्रदर्शन।

- मीडिया पर कठोर नियंत्रण द्वारा असहमति को दबा दिया गया और साथ ही सूचना तक पहुँच सीमित कर दी गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस का उदय हुआ, जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे और साथ ही मानवाधिकारों की वकालत भी कर रहे थे, जैसे

- न्यायिक सक्रियता की बढ़ती भूमिका:

- आपातकाल के दौरान न्यायिक सक्रियता की अस्थिर भूमिका प्रकाश में आई। ADM जबलपुर मामले ने अधिकारों के हनन के संबंध में चिंता व्यक्त की किंतु बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और मेनका गांधी मामले जैसे मामलों में किये गए निर्णयों में मूल अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई जिससे भारत में न्यायिक समीक्षा की एक अधिक सुदृढ़ प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखनें का निर्णय किया गया। इसमें यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा जीवन के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस निर्णय से मूल अधिकारों की रक्षा प्रभावित हुई जिससे जनाक्रोश हुआ और सरकार पर न्यायिक समीक्षा के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया।

- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ: आपातकाल के दौरान हिरासत में लिये गए व्यक्तियों द्वारा दायर की गई इन याचिकाओं में सरकार की कार्रवाइयों को चुनौती दी गई थी। इससे एक अधिक सशक्त न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया की ओर बदलाव का संकेत मिला।

- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, 1975 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया, जिसने राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय के दौरान भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उजागर किया।

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ADM जबलपुर मामले में लिये गए निर्णय को खारिज़ कर दिया और मूल अधिकारों की प्रधानता की पुनः पुष्टि की तथा आपातकाल के दौरान इनको निलंबित करने की शक्ति को सीमित कर दिया। इससे अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम मिला और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जीवन का अधिकार मात्र एक दैहिक अधिकार नहीं है अपितु इसका दायरा गरिमा के साथ जीने के अधिकार तक विस्तारित होता है।

- राजनीतिक दलों के रुख में बदलाव:

- आपातकाल के परिणामस्वरूप पूर्व में पृथक रहे विपक्षी दल एकजुट हुए। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कितना महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों ने लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं का महत्त्व समझा और भविष्य में इसी प्रकार की रणनीति का प्रयोग करने के प्रति सतर्क हो गए।

- आपातकाल के दौरान न्यायिक सक्रियता की अस्थिर भूमिका प्रकाश में आई। ADM जबलपुर मामले ने अधिकारों के हनन के संबंध में चिंता व्यक्त की किंतु बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और मेनका गांधी मामले जैसे मामलों में किये गए निर्णयों में मूल अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई जिससे भारत में न्यायिक समीक्षा की एक अधिक सुदृढ़ प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किये गए हैं जिनमें आपातकाल पर नियंत्रण और इसे संतुलित करना शामिल हैं, जिससे आपातकाल के दुरुपयोग की रोकथाम होती है। ये प्रावधान लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, विधि सम्मत शासन सुनिश्चित करते हैं और संकट के दौरान वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये केंद्र सरकार की सांविधानिक और लोकतंत्रात्मक ढाँचे के अंतर्गत जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल प्रावधान क्या हैं? इन प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियंत्रण और संतुलन किस प्रकार केंद्र सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी/कौन-सी शक्तियां लोकसभा की विशेष शक्तियाँ हैं? (2022)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019) (a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय लिये गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उत्तर: (b) प्रश्न. यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो (2018) (a) उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? (2018) |