कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण

प्रिलिम्स के लिये:कृषि, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM), बागवानी फसलें, ICAR मेन्स के लिये:भारत में कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण, इसकी स्थिति, स्वीकरण के लाभ और चुनौतियाँ, प्रमुख कृषि पहल और उनके कार्यान्वयन की स्थिति, कृषि संबंधित कार्यक्रम और आगे की राह |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण में, जो एक समय में मुख्यतः ट्रैक्टरों के उपयोग पर आधारित था, वर्तमान में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक कृषि मांगों को पूरा करने के लिये स्मार्ट मशीनरी, स्वचालन और सटीक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण क्या है?

- कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण के अंतर्गत उत्पादकता में सुधार, दक्षता में वृद्धि, तथा कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम करने के लिये हार्वेस्टर और आधुनिक उपकरणों जैसी मशीनों का उपयोग करना शामिल है।

- कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण में उभरती प्रौद्योगिकियाँ:

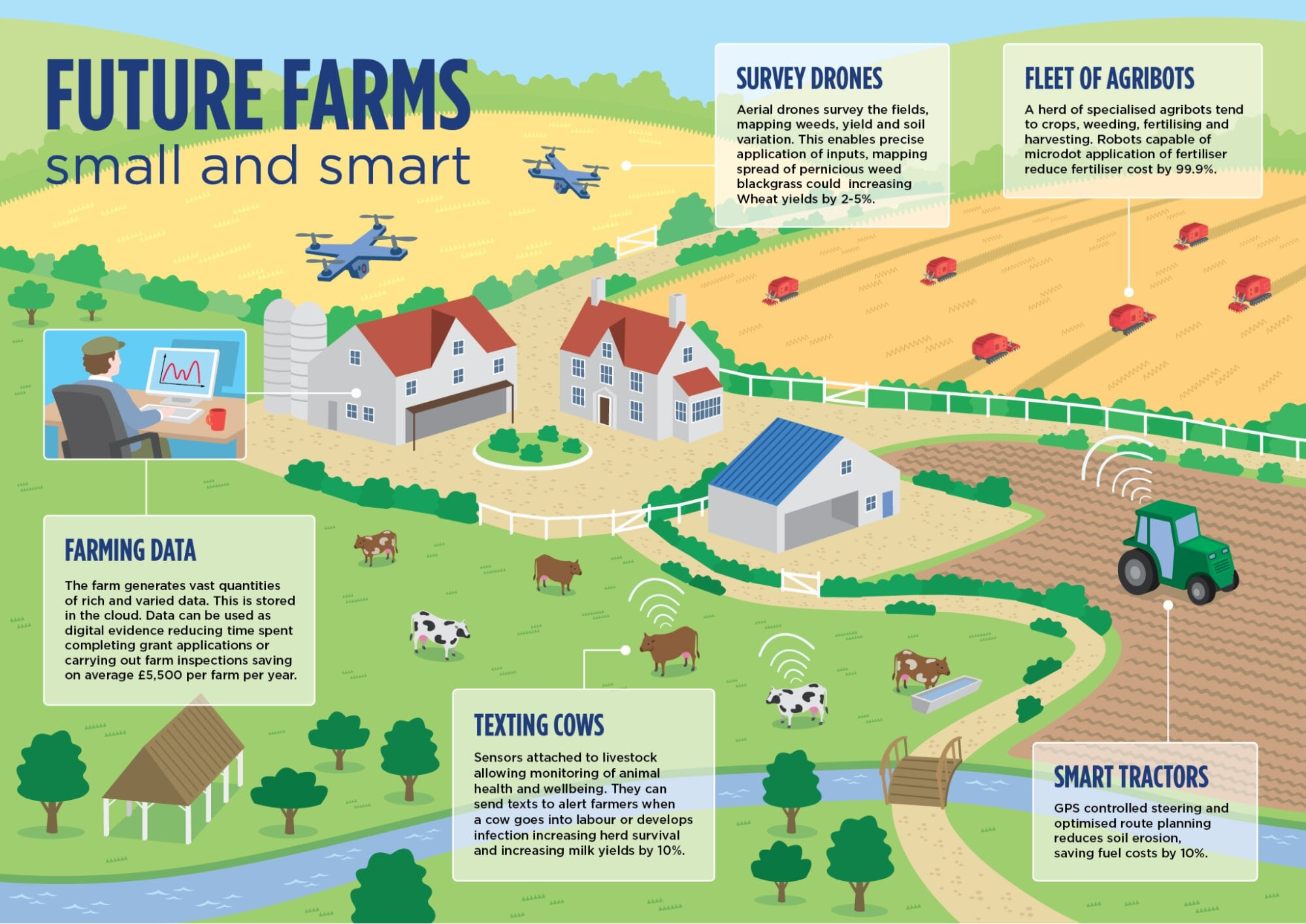

- परिशुद्ध कृषि: परिशुद्ध कृषि में मृदा और जलवायु स्थितियों के आधार पर संसाधन उपयोग (जल, उर्वरक, पीड़कनाशी) को अनुकूलित करने के लिये GPS, IoT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है।

- कृषि में ड्रोन: ड्रोन का उपयोग फसल निगरानी, पीड़कनाशी के छिड़काव और उपज अनुमान के लिये किया जाता है। वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी 22% है।

- ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को किराये की सेवाएँ प्रदान करने, मशीनीकरण और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराना है।

- स्वायत्त मशीनरी: चालक रहित ट्रैक्टर और रोबोट हार्वेस्टर मानव की न्यूनतम आवश्यकता के साथ बीजारोपण, छिड़काव और कटाई जैसे कार्य करते हैं।

- कृषि रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृषि क्षेत्र में रोबोटों के उपयोग से बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई में स्वंयचालित क्रिया सक्षम हुई है, जिससे लागत कम हुई है और दक्षता में वृद्धि हुई है।

- कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का स्तर: भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का कुल स्तर लगभग 47% है। पंजाब और हरियाणा में 40-45% मशीनीकरण है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मशीनीकरण नगण्य है।

- गेहूँ और चावल जैसी अनाज फसलों में लगभग 50-60% योगदान मशीनीकरण का है, जबकि बागवानी में मशीनों का उपयोग कम है।

- वैश्विक स्तर: वैश्विक स्तर पर, विकसित देशों में मशीनीकरण का स्तर 90% से अधिक है, जबकि अविकसित क्षेत्र, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया, वर्तमान में भी शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं। विकासशील देशों में चीन (60%) और ब्राज़ील (75%) अग्रणी हैं।

कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का मुख्य महत्त्व क्या है?

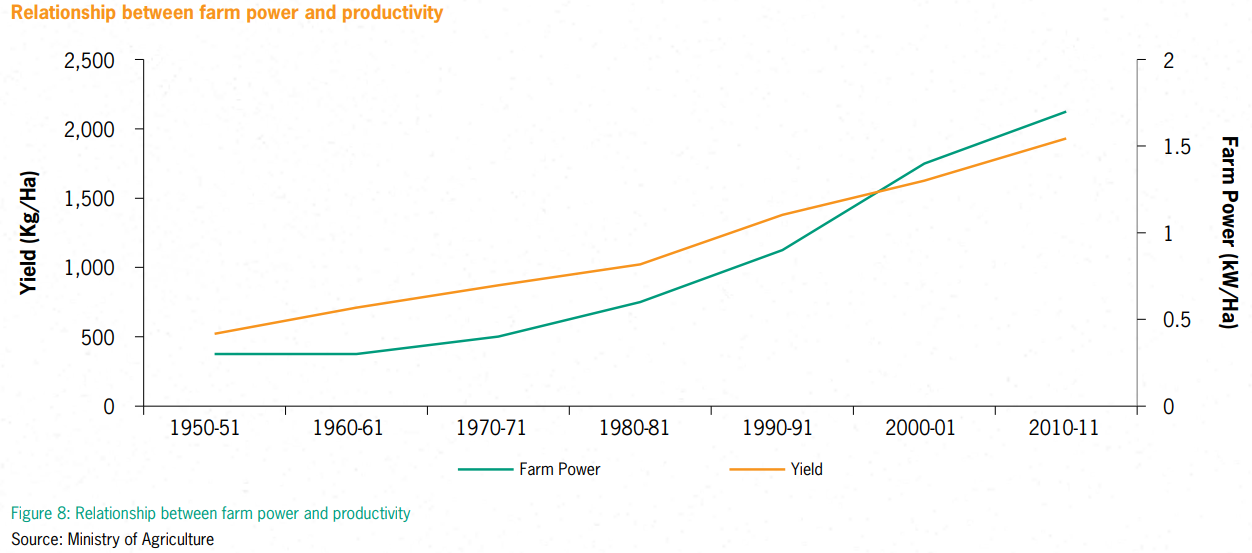

- इनपुट बचत: ICAR की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि क्षेत्र में मशीनों का उपयोग करने से बीज और उर्वरकों पर 15-20% की बचत होती है, जिससे इनपुट लागत कम हो जाती है, जबकि फसल की गहनता 5-20% बढ़ जाती है।

- उच्च दक्षता: इससे श्रम दक्षता में भी सुधार होता है और कृषि कार्य समय में 15-20% की कटौती होती है, जिससे कृषि में उत्पादकता और संधारणीयता बढ़ती है।

- भूमि का कुशल उपयोग: रोटावेटर और सबसॉइलर जैसे उन्नत जुताई उपकरण सघन मृदा को भुरभुरा बना कर कठोर भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं, इसी प्रकार यंत्रीकृत सिंचाई से जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है, तथा शुष्क या असमान भूभाग भी उत्पादक कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाती है।

भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण की क्या आवश्यकता है?

- खाद्य की बढ़ती मांग: भारत की जनसंख्या वर्ष 2048 तक 1.6 बिलियन होने और वर्ष 2050 तक वैश्विक खाद्य मांग में 60% की वृद्धि (FAO) होने की उम्मीद के साथ, सीमित भूमि, जल अभाव, मानसून पर निर्भरता और अल्प मशीनीकरण संधारणीय कृषि विकास के समक्ष चुनौतियाँ हैं।

- अल्प कुशल कृषि: भारत की 46.1% आबादी कृषि में संलग्न है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25) में इसका योगदान केवल 16% है, जो अक्षमताओं को उजागर करता है। मशीनीकरण की सहायता से उत्पादकता बढ़ाकर, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके और संधारणीयता सुनिश्चित करके इस अंतराल को कम किया जा सकता है।

- श्रम अभाव और नगरीकरण: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी नगरों में निवास करेगी, जिससे कृषि श्रम की उपलब्धता कम हो जाएगी। अन्य क्षेत्रों में उभरते अवसर और मनरेगा जैसी योजनाओं से कार्यबल का प्रवास और अधिक तीव्र हो गया है। कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिये मशीनीकरण आवश्यक है।

- सिंचाई संबंधी चुनौतियाँ: भारत की केवल 53% कृषि योग्य भूमि ही सिंचाई के अंतर्गत है, अतः वर्षा आधारित कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। मशीनीकरण से समय पर बुवाई और कटाई सुनिश्चित होती है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में फसल की क्षति कम होती है।

कृषि मशीनीकरण में वैश्विक रुझान

- कनाडा और अमेरिका: यहाँ इनमें 95% मशीनीकरण है, तथा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और जुताई उपकरणों में भारी पूंजी निवेश किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब एक किसान 144 लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, जबकि वर्ष 1960 में यह संख्या 26 थी। सरकारी सहायता में कम ब्याज वाले ऋण, प्रत्यक्ष सब्सिडी और मूल्य समर्थन शामिल हैं।

- फ्राँस: यहाँ मशीनीकरण 99% है, यहाँ 680,000 उच्च मशीनीकृत जोत हैं और कृषि उपकरण बाज़ार का मूल्य 6.3 बिलियन यूरो है। किसानों को यूरोपीय संघ से 50% आय के बराबर सब्सिडी मिलती है, जो निर्यात और मशीनरी आयात को सहायता प्रदान करती है।

- जापान: यहाँ मशीनीकरण उच्च है, प्रति हेक्टेयर 7 HP ट्रैक्टर की शक्ति है, जो अमेरिका और फ्राँस के समतुल्य है। यह घरेलू कृषि की सुरक्षा के लिये सब्सिडी और उच्च आयात शुल्क प्रदान करता है।

भारत में कृषि मशीनीकरण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- लघु एवं खंडित भूमि जोत: भारत में औसत कृषि आकार 1.16 हेक्टेयर है (यूरोपीय संघ में 14 हेक्टेयर और अमेरिका में 170 हेक्टेयर की तुलना में), छोटे किसानों के लिये मशीनीकरण आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना हुआ है।

- लघु, खंडित जोतों के लिये मशीनरी की कमी मशीनीकरण को सीमित करती है।

- लघु जोतों (<2 हेक्टेयर) में पावर टिलर का उपयोग किया जाता है; मध्यम जोतों (2-10 हेक्टेयर) में 30-50 HP ट्रैक्टर और रोटावेटर का उपयोग किया जाता है; वृहद् जोतों (>10 हेक्टेयर) में कंबाइन हार्वेस्टर और लेजर लैंड लेवलर जैसे उन्नत उपकरण अपनाए जाते हैं।

- वित्तीय बाधाएँ: कृषि मशीनरी महँगी हैं, और सीमित वित्तीय पहुँच के कारण छोटे किसान इसे वहन करने में संघर्ष करते हैं। यद्यपि 90% ट्रैक्टरों को वित्तपोषित किया जाता है, लेकिन सख्त ऋण मानदंड और उच्च लागत के कारण मशीनीकरण कठिन हो जाता है।

- उपकरण की निम्न गुणवत्ता: भारतीय किसानों के पास उन्नत मशीनरी तक सीमित पहुँच है, और उपलब्ध अधिकांश उपकरण निम्न गुणवत्ता के हैं, जिससे उच्च परिचालन लागत और अक्षमता होती है।

- क्षेत्रीय असमानताएँ: पर्वतीय कृषि (कृषि योग्य भूमि का 20%) और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भौगोलिक चुनौतियों, उपयुक्त उपकरणों की कमी और कमज़ोर नीतिगत समर्थन के कारण मशीनीकरण कम है।

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल

आगे की राह

- भूमि चकबंदी और कस्टम हायरिंग: कुशल मशीनीकरण के लिये भूमि चकबंदी को प्रोत्साहित करना और छोटे किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर और चावल ट्रांसप्लांटर जैसी महँगी मशीनरी उपलब्ध कराने के लिये कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHC) को मज़बूत करना।

- प्रौद्योगिकी और वित्तीय पहुँच: कम मशीनीकरण वाले क्षेत्रों में कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करते हुए कृषि मशीनरी अपनाने के लिये सब्सिडी, कम ब्याज दर पर ऋण और कर प्रोत्साहन सुनिश्चित करना।

- अनुसंधान एवं विकास, मानकीकरण एवं प्रशिक्षण: किसान-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना, गुणवत्ता मानकों एवं परीक्षण को लागू करना, तथा कुशल मशीनरी उपयोग एवं रखरखाव के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- समावेशी मशीनीकरण: सभी क्षेत्रों में मशीनीकरण के लाभ को बढ़ाने के लिये पर्वतीय, वर्षा आधारित और बागवानी कृषि के लिये विशिष्ट मशीनरी का विकास करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में कृषि मशीनीकरण की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और इसे बढ़ावा देने के लिये उठाए गए सरकारी पहलों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न . जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर:(d) प्रश्न. भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1,2 और 5 उत्तर: (c) |

प्रयागराज ध्वस्तीकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया को बरकरार रखा

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 21, जिनेवा कन्वेंशन, वैकल्पिक विवाद समाधान मेन्स के लिये:ध्वस्तीकरण अभियानों में कानून की उचित प्रक्रिया का कार्यान्वयन, न्यायिक समीक्षा और भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 में घरों पर बुलडोज़र चलाने की घटना की निंदा करते हुए इसे “अमानवीय और अवैध” बताया तथा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को 10 लाख रुपए का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

- यह निर्णय राज्य की एकपक्षीय कार्यवाहियों के विरुद्ध आश्रय के अधिकार और मनमाने ढंग से किये जाने वाले ध्वस्तीकरण पर अंकुश लगाने को पुष्ट करता है।

प्रयागराज में ध्वस्तीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- आश्रय का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।

- उचित प्रक्रिया के बिना मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण प्रक्रियागत निष्पक्षता और मानवीय गरिमा दोनों का उल्लंघन है।

- उचित प्रक्रिया का उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्राधिकारी मकान मालिकों को जवाब देने के लिये उचित अवसर प्रदान करने में विफल रहे।

- यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (UPUPD) अधिनियम, 1973 के तहत नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से देने की बजाय केवल चस्पा (Affixed) कर दिये गए थे।

- उदाहरण और कानूनी ढाँचा: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्ष 2024 के निर्णय (संरचनाओं के ध्वस्तीकरण के मामले में निर्देशों के संबंध में ) का हवाला दिया, जिसमें "बुलडोज़र न्याय" के खिलाफ दिशानिर्देश दिये गए थे, जिसमें 15 दिन की पूर्व सूचना, उल्लंघनों का स्पष्ट उल्लेख और रहने वालों को ध्वस्तीकरण के आदेशों को चुनौती देने का उचित मौका देना अनिवार्य किया गया था।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2024 के इस निर्णय से पूर्व भी, UPUPD अधिनियम, 1973 व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजने के वास्तविक प्रयासों को बाध्य करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1973 का यूपीयूपीडी अधिनियम, 2024 के इस निर्णय से पूर्व भी न्यायालय ने प्राधिकारियों को याद दिलाया कि विधि के शासन को कायम रखा जाना चाहिये तथा एकपक्षीय कार्यवाहियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

संपत्ति ध्वस्तीकरण पर न्यायिक निर्णय

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होने चाहिये, तथा "कानून की उचित प्रक्रिया" को सुदृढ़ करना चाहिये, जिससे मनमाने ढंग से किये गए ध्वस्तीकरण असंवैधानिक घोषित करना चाहिये।

- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है, जिससे उचित प्रक्रिया के बिना ध्वस्तीकरण करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

- के.टी. प्लांटेशन (P) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य मामला, 2011: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान करने वाला कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिये।

बुलडोज़र न्याय क्या है?

और पढ़ें: बुलडोज़र न्याय

मनमाना ध्वस्तीकरण किस प्रकार विधि सम्मत शासन और मानव अधिकारों को प्रभावित करता है?

- विधि सम्मत शासन पर नकारात्मक प्रभाव: दोषसिद्धि या सुनवाई के बिना, दंड के रूप में की गई ध्वस्तीकरण न्यायपालिका की भूमिका को प्रभावित करती है और कार्यपालिका की कार्रवाई को विधिक जाँच से अधिक महत्त्वपूर्ण बनाती है।

- तत्काल न्याय का उदय: प्रतीकात्मक प्रतिशोध के रूप में मनमाने रूप से ध्वस्तीकरण के लिये बुलडोज़र के उपयोग से न्यायालयों की उपेक्षा होती है और "तत्काल न्याय" की अवधारणा सुदृढ़ होती है, जो विधिक रूप से अनुचित और नैतिक रूप से चिंतनीय है।

- सामूहिक दंड: कथित अपराध के कारण असंबंधित महिलाएँ, बच्चे और वृद्धजन सहित अन्य सदस्य बेघर हो जाते हैं, जो सामूहिक दंड के समान है, तथा जिनेवा सम्मेलनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का उल्लंघन है।

- जिनेवा कन्वेंशन (अनुच्छेद 87) के अंतर्गत सामूहिक दंड पर प्रतिषेध है और मनमाने रूप से की गई ध्वस्तीकरण इस मानदंड का उल्लंघन है।

- व्यापक मानवीय प्रभाव: आवासन और भूमि अधिकार नेटवर्क के अनुसार केवल वर्ष 2022-23 में 1.5 लाख से अधिक घर ध्वस्त किये गए और 7.38 लाख लोग विस्थापित हुए, जो व्यवधान के पैमाने को उजागर करता है।

- मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परिणाम: अचानक बेघर होने से आजीविका समाप्त हो जाती है, शिक्षा बाधित होती है, तथा विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों के निर्धन और उपांतिकीकृत समुदायों के लिये मानसिक आघात होता है।

मनमाना ध्वस्तीकरण की रोकथाम हेतु क्या किये जाने की आश्यकता है?

- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से प्रवर्तन: सभी अधिकार क्षेत्रों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को नगरपालिका और राज्य विधियों में संहिताबद्ध किया जाना चाहिये।

- विकास आधारित निष्कासन और विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निष्कासन और ध्वस्तीकरण प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिये राष्ट्रीय विधान क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

- संस्थागत ढाँचे का सुदृढ़ीकरण: अतिक्रमण और ध्वस्तीकरण से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिये समर्पित न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये, जिनमें मनमाने कार्यों पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये।

- प्रभावित व्यक्तियों के लिये ध्वस्तीकरण आदेशों का विरोध करने हेतु ज़िला स्तर पर फास्ट-ट्रैक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

- ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पहले, अधिभोगी और प्राधिकारियों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से निपटाने के लिये मध्यस्थता और पंचनिर्णय जैसे वैकल्पिक विवाद निराकरण (ADR) तंत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- पारदर्शिता और जवाबदेही: पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये सभी नियोजित ध्वस्तीकरण, जारी किये गए नोटिस, अंतिम आदेश और रिकॉर्ड किये गए वीडियो को सूचीबद्ध करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखने की आवश्यकता है।

- यह अनिवार्य किया जाए कि प्रत्येक ध्वस्तीकरण के साथ निरीक्षण रिपोर्ट, ध्वस्तीकरण रिपोर्ट और वीडियो साक्ष्य भी शामिल हों।

- पुनर्वास उपाय: सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 'पहले पुनर्वास, तत्पश्चात् ध्वस्तीकरण' की नीति अपनाई जानी चाहिये।

- यह सुनिश्चित किया जाए कि विधिक ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए और साथ ही आजीविका और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान की जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "मनमाना रूप से ध्वस्तीकरण" की अवधारणा विधि सम्मत शासन और मानव अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नमेन्स:प्रश्न. उन विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करें जो भारत में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न हुई हैं। (2013) प्रश्न. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (PURA) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिये। (2013) |

अमेरिका और भारत की सॉफ्ट पावर

प्रिलिम्स के लिये:हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM), ऑपरेशन ब्रह्मा, संयुक्त राष्ट्र, WHO, BRICS, G20, ICCR मेन्स के लिये:भारत की सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर के प्रमुख तत्त्व, भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के समक्ष चुनौतियाँ, ICCR पर वीना सीकरी समिति, अनुशंसाएँ और आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के तहत "अमेरिका फर्स्ट" एजेंडे से प्रेरित हाल के नीतिगत परिवर्तनों के कारण अमेरिका की सॉफ्ट पावर में कमी आई है, जिससे विश्व में उसका प्रभाव और रणनीतिक प्रभुत्व कम हो गया है।

सॉफ्ट पावर क्या है?

- राजनीति विज्ञानी जोसेफ नाई के अनुसार हार्ड पावर का प्रयोग करने के स्थान पर आकर्षण और अनुनय के माध्यम से दूसरों की प्राथमिकताओं को आकार देने की क्षमता सॉफ्ट पावर है।

- इसके अंतर्गत वैश्विक मामलों को प्रभावित करने के लिये संस्कृति, मूल्यों और कूटनीति का प्रयोग शामिल है।

- हार्ड पावर से तात्पर्य किसी राष्ट्र की सैन्य बल, आर्थिक प्रतिबंध और दबाव के अन्य रूपों सहित बल प्रयोग के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता से है।

- एक सफल राज्य हार्ड और सॉफ्ट पावर, तात्कालिक लक्ष्यों के लिये बल प्रयोग और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को आकार देने के लिये प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखता है।

- उदाहरण के लिये: अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप में हार्ड पावर और कूटनीति और सांस्कृतिक पहुँच के माध्यम से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। चीन दोनों का मिश्रण करता है जिसमें सैन्य मुखरता और प्रभाव का विस्तार करने के लिये BRI जैसी पहल का उपयोग करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सॉफ्ट पावर में हुई कमी के क्या कारण हैं?

- कमज़ोर होते गठबंधन: वैश्विक संघर्षों (जैसे रूस-यूक्रेन) में एकपक्षीय कार्रवाई, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) और AUKUS की आलोचना, और जापान तथा कनाडा जैसे सहयोगियों पर बदलती नीतियों से अमेरिका की साख प्रभावित हुई है।

- गाजा संघर्ष में इज़रायल को अमेरिका के पुरज़ोर समर्थन से ग्लोबल साउथ और नॉर्थ एशिया के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

- उदाहरण के लिये, दक्षिण अफ्रीका ने कथित नरसंहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इज़रायल पर मुकदमा दायर किया है।

- गाजा संघर्ष में इज़रायल को अमेरिका के पुरज़ोर समर्थन से ग्लोबल साउथ और नॉर्थ एशिया के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

- मानवीय सहभागिता में कमी: USAID के वित्तपोषण में भारी कटौती (कार्यक्रमों के 17% तक) और US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस और वॉयस ऑफ अमेरिका जैसे संस्थानों के समापन होने से कूटनीति और विकास में अमेरिकी प्रभाव कम हो गया है।

- अमेरिका द्वारा विविधता, समानता और समावेश (DEI) नीतियों को अस्वीकार करने से लोकतंत्र, समान प्रतिनिधित्व और धार्मिक स्वतंत्रता के लिये उसके वैश्विक समर्थन को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है।

- अस्थिर व्यापार और आव्रजन नीतियाँ: "पारस्परिक टैरिफ" सहित संरक्षणवाद की ओर अमेरिका के झुकाव से आर्थिक विश्वसनीयता और कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के साथ व्यापार संबंधों के लिये जोखिम उत्पन्न होते हैं।

- इसी प्रकार की एक नीति, वर्ष 1930 के स्मूट-हॉले टैरिफ, से महामंदी के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति और अधिक प्रभावित हुई थी।

- व्यापक स्तर पर निर्वासन, वैध प्रवास पर प्रतिबंध, H-1B और ग्रीन कार्ड धारकों पर कड़ी जाँच, तथा जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध से अवसरों और विविधता के देश के रूप में अमेरिका की छवि धूमिल होती है।

- उच्च शिक्षा में छात्रों का अरुचिकर होना: छात्र विरोधों पर दमन, विदेशी छात्रों का निर्वासन, तथा विश्वविद्यालयों के लिये वित्त पोषण में कटौती के कारण अंतर्राष्ट्रीय नामांकन कम हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी सॉफ्ट पावर का एक प्रमुख स्तंभ प्रभावित हो रहा है।

विदेशी संबंधों में पारस्परिकता के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- गुजराल सिद्धांत में भारत की प्रबलता को इसकी क्षेत्रीय स्थिरता से जोड़ते हुए भारत के विदेशी संबंधों को निर्देशित करने वाले पाँच सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है।

- इसका एक प्रमुख सिद्धांत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे लघु पड़ोसी देशों को पारस्परिकता की अपेक्षा किये बिना एकपक्षीय रियायतें प्रदान कर मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्राथमिकता देना, तथा संबद्ध क्षेत्र में सद्भावना और विश्वास को बढ़ावा देना है।

भारत की सॉफ्ट पावर के प्रमुख तत्त्व क्या हैं?

- सांस्कृतिक प्रभाव: योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसी आध्यात्मिक परंपराएँ भारत के वैश्विक आकर्षण को बढ़ाती हैं।

- ऐतिहासिक एवं प्रवासी संबंध: भारत विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के साथ सुदृढ़ सांस्कृतिक संबंध साझा करता है जहाँ 35 मिलियन की संख्या वाला वैश्विक भारतीय प्रवासी वर्ग व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक प्रभाव का सुदृढ़ीकरण करता है।

- लोकतंत्र और वैश्विक नेतृत्व: भारत का लोकतांत्रिक मॉडल विकासशील देशों को प्रेरित करता है। अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों ने नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वैश्विक नेताओं को प्रभावित किया।

- भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का नेतृत्व किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ का समर्थन किया।

- आर्थिक और तकनीकी विकास: सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान (जैसे UPI और आधार) और फार्मास्यूटिकल्स में अग्रणी देश के रूप में, भारत ने वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से टीके और औषधि प्रदान कर कोविड-19 महामारी के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- शिक्षा और ज्ञान का आदान-प्रदान: भारत विश्व भर से छात्रों को IIT और IIM जैसे शीर्ष संस्थानों की ओर आकर्षित करता है।

- ITEC जैसे छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत कई विकासशील देशों को कौशल और ज्ञान निर्माण में मदद करता है।

- भारत की मानवीय सहायता: भारत वैश्विक आपदा राहत और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें ऑपरेशन ब्रह्मा (2025 म्याँमार-थाईलैंड भूकंप) और श्रीलंका को वित्तीय सहायता शामिल है।

- यह CDRI को समर्थन प्रदान करता है तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे और क्षमता निर्माण में सहायता करता है।

- बहुपक्षीय कूटनीति: भारत संयुक्त राष्ट्र, WHO, BRICS और G-20 में सक्रिय भूमिका निभाता है, भारत वैश्विक मामलों में एकपक्षीय कार्यवाही की बजाय बहुपक्षीय समाधान को बढ़ावा देता है।

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- संस्थागत अंतराल: विदेश मामलों की समिति की रिपोर्ट (वर्ष 2022-23) के अनुसार, ICCR, आयुष और पर्यटन जैसी संस्थाओं के बीच अपर्याप्त समन्वय के कारण भारत के सॉफ्ट पावर प्रयास खंडित बने हुए हैं। ICCR के पास स्पष्ट अधिदेश और रणनीतिक दिशा का अभाव है, जबकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक भारत की सॉफ्ट पावर परिसंपत्तियों का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया है।

- सीमित बहुपक्षीय कूटनीति: भारत को अपनी सॉफ्ट पावर कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिये यूनेस्को, BRICS, SAARC और G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों का अभी तक पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है।

- इसके अलावा, ट्रैक 2 (गैर-सरकारी) और ट्रैक 3 (लोगों से लोगों के बीच) कूटनीति में सीमित भागीदारी ने इसके वैश्विक प्रभाव को सीमित कर दिया है।

- सीमित वित्तीय संसाधन: चीन और अमेरिका जैसे देशों के विपरीत, भारत सॉफ्ट पावर पहलों के लिये न्यूनतम धन आवंटित करता है।

- यह वित्तीय बाधा भारत की वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक पहुँच बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती है।

- औपचारिक अध्ययन का अभाव: सॉफ्ट पावर के प्रति भारत का दृष्टिकोण अनियमित बना हुआ है, क्योंकि इसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर औपचारिक अध्ययन का अभाव है।

- जबकि चीन (कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स), UK (ब्रिटिश काउंसिल), और फ्राँस (एलायंस फ्राँसेज़) जैसे देशों ने व्यवस्थित रूप से अपनी संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा दिया है, भारत ने अभी तक सांस्कृतिक कूटनीति के लिये एक संरचित मॉडल नहीं अपनाया है।

- अप्रयुक्त प्रवासी: विश्व के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक होने के बावजूद, भारत में अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को आकार देने में प्रवासी भारतीयों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिये एक संरचित तंत्र का अभाव है।

- यद्यपि प्रवासी भारतीय दिवस और डायस्पोरा पुरस्कार मौजूद हैं, फिर भी उन्हें विदेश नीति में एकीकृत करने के लिये और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

- सार्वजनिक कूटनीति के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण: यद्यपि भारत को अपनी संस्कृति के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सॉफ्ट पावर का आकर्षण प्राप्त है, लेकिन इसने इन लाभों को सक्रिय रूप से रणनीतिक प्रभाव में परिवर्तित नहीं किया है।

- चीन के विपरीत, जो वैश्विक मीडिया और शिक्षा में सक्रिय रूप से निवेश करता है, भारत को अभी भी अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक ताकत का पूरी तरह से लाभ उठाना शेष है।

आगे की राह

- सॉफ्ट पावर पर व्यापक नीति: भारत को सांस्कृतिक कूटनीति के लिये एक संरचित राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिये और वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 कूटनीति को अपनी विदेश नीति में औपचारिक रूप से एकीकृत करना चाहिये।

- संस्थाओं का पुनर्गठन: भारत को ICCR (वीना सीकरी समिति) का पुनर्गठन करना चाहिये, PPP के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाना चाहिये, वैश्विक मीडिया उपस्थिति (जैसे, दूरदर्शन इंटरनेशनल) का विस्तार करना चाहिये, और ICCR, दूतावासों और विदेश मंत्रालय के बीच समन्वय में सुधार करना चाहिये।

- विश्व स्तर पर योग, आयुर्वेद, हिंदी, शास्त्रीय नृत्य और व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिये एक समर्पित सांस्कृतिक कूटनीति टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिये।

- बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाना: भारत को यूनेस्को परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ानी चाहिये, विदेशों में सांस्कृतिक केंद्रों का विस्तार करना चाहिये, सांस्कृतिक कूटनीति के लिये वैश्विक शिखर सम्मेलनों का उपयोग करना चाहिये, तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मज़बूत करने के लिये द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौतों को मज़बूत करना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन: भारत को वैश्विक सॉफ्ट पावर रणनीतियों का औपचारिक अध्ययन करना चाहिये और सांस्कृतिक कूटनीति को मज़बूत करने के लिये चीन, ब्रिटेन, फ्राँस और जापान के कार्यक्रमों के समान सफल मॉडल अपनाना चाहिये।

- प्रवासी एवं शैक्षिक कूटनीति: वैश्विक छात्रों को आकर्षित करने के लिये ITEC और भारत में अध्ययन कार्यक्रमों के तहत छात्रवृत्ति का विस्तार करते हुए वकालत, व्यापार और नीति निर्माण में भारतीय प्रवासियों को शामिल करने के लिये एक संरचित ढाँचा स्थापित करना।

निष्कर्ष

अमेरिकी सॉफ्ट पावर में गिरावट सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। भारत बहुध्रुवीय विश्व में सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करके अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिये सॉफ्ट और हार्ड पावर के रणनीतिक मिश्रण 'स्मार्ट पावर' का लाभ उठा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "सॉफ्ट पावर किसी राष्ट्र के वैश्विक प्रभाव का एक अनिवार्य घटक है, जो उसकी हार्ड पावर क्षमताओं का पूरक है।" भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर के महत्त्व पर चर्चा कीजिये और इसकी वैश्विक पहुँच बढ़ाने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015) |

भारत में सिंथेटिक ड्रग की तस्करी

प्रिलिम्स के लिये:सिंथेटिक ड्रग, नए साइकोएक्टिव पदार्थ, डार्क नेट, गोल्डन क्रिसेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नशा मुक्त भारत अभियान मेन्स के लिये:ड्रग की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा, ड्रग पर नियंत्रण के लिये कानूनी और नीतिगत रूपरेखा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ड्रग की लत |

स्रोत:बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

भारत सिंथेटिक ड्रग तस्करी में वृद्धि का सामना कर रहा है। प्रतिक्रियास्वरूप, हरियाणा के नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने नेटवर्क पर नज़र रखने, प्रीकर्सर केमिकल्स की निगरानी करने तथा राज्य में अवैध प्रयोगशालाओं को नष्ट करने के लिये एक एंटी-सिंथेटिक नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है।

सिंथेटिक ड्रग्स क्या हैं?

- परिचय: सिंथेटिक ड्रग पूर्णतः प्रयोगशालाओं में प्रीकर्सर केमिकल्स (एक यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जिससे एक अन्य यौगिक बनता है) का उपयोग करके बनाई जाती हैं और इसमें किसी भी पादप-आधारित घटक की आवश्यकता नहीं होती है।

- ड्रग्स का वर्गीकरण:

|

वर्ग |

स्रोत |

उदाहरण |

|

नेचुरल ड्रग्स |

सीधे पादपों से |

अफीम पोस्ता (पैपावर सोमनीफेरम), कैनबिस, कोका |

|

सेमी-सिंथेटिक ड्रग्स |

नेचुरल ड्रग्स से रासायनिक रूप से संशोधित |

मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, कोकीन |

|

सिंथेटिक ड्रग्स |

पूर्णतः प्रयोगशाला में निर्मित |

एम्फेटामाइन्स, एक्स्टसी, डायज़ेपाम, मेथाक्वालोन |

सिंथेटिक ड्रग्स के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- तीव्र नवप्रवर्तन से खामियाँ: सिंथेटिक ड्रग्स को प्रायः नए साइकोएक्टिव पदार्थ (NPS) बनाने के लिये संशोधित किया जाता है, जो स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), 1985 के दायरे से बाहर होते हैं ।

- उदाहरण के लिये, फेंटानिल के अनुरूप पदार्थ भारतीय एजेंसियों द्वारा मादक द्रव्यों के रूप में वर्गीकृत करने से पहले ही तेज़ी से सामने आ गए हैं, जिससे प्रवर्तन प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- उत्पादन में आसानी: पादप-आधारित मादक द्रव्यों के विपरीत, सिंथेटिक ड्रग्स का उत्पादन आसानी से उपलब्ध प्रीकर्सर केमिकल्स का उपयोग करके छोटी, अवैध प्रयोगशालाओं में किया जा सकता है।

- यह विकेंद्रीकृत मॉडल पता लगाने और उसे नष्ट करने को अधिक कठिन बना देता है।

- पहचान में कठिनता: हेरोइन, कैनबिस और पोस्ता भूसी जैसी पारंपरिक ड्रग्स के लिये व्यापक आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रायः सीमा पार से तस्करी शामिल होती है। हालाँकि, सिंथेटिक ड्रग्स को अक्सर वैध औद्योगिक या फार्मास्युटिकल खेपों के भीतर छिपा दिया जाता है।

- सीमा पर जाँच और स्निफर डॉग जैसे पारंपरिक तरीके कम प्रभावी हैं।

- तस्करी करने वाले नेटवर्क एन्क्रिप्टेड वित्तीय लेनदेन चैनलों के लिये डार्क नेट, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक पर तेज़ी से निर्भर हो रहे हैं। इससे वित्तीय लेनदेन और आपूर्ति शृंखलाओं पर नज़र रखना काफी जटिल हो जाता है।

- उच्च क्षमता और घातकता: फेंटानिल जैसी सिंथेटिक ड्रग्स अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, यहाँ तक कि इनकी छोटी खुराक भी घातक हो सकती है।

- विशेषकर युवाओं में सिंथेटिक ड्रग्स की कम कीमत और उच्च उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर ड्रग की लत का खतरा बढ़ जाता है। भारतीय राज्यों में सिंथेटिक ड्रग्स से प्रेरित मनोविकृति, अपराध और पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।

- भारत पर वैश्विक सिंथेटिक ड्रग्स का प्रभाव: सिंथेटिक ड्रग्स उत्पादन में वैश्विक बदलाव के कारण भारत को कम जोखिम वाले, उच्च पहुँच वाले क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- भारत, चीन के साथ सक्रिय दवा सामग्री (API) के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तथा गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच स्थित होने के कारण, वैध रसायनों को अवैध ड्रग्स निर्माण में बदलने से रोकने के लिये संघर्ष करता है।

- ऑनलाइन मंचों और ट्यूटोरियल्स के उदय ने गैर-विशेषज्ञों के लिये सिंथेटिक ड्रग्स का संश्लेषण करना आसान बनाकर कानून प्रवर्तन प्रयासों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को और अधिक जटिल बना दिया है।

भारत में औषधि के उपयोग संबंधी विधिक ढाँचा

- भारत में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है, जो राज्य को औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

- भारत की औषधि नियंत्रण नीति तीन प्रमुख अधिनियमों- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985, तथा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988- द्वारा विनियमित है।

- औषधियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने का कार्य एक केंद्रीय कार्य है। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के माध्यम से, NDPS अधिनियम, 1985 और NDPS अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

- प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने हेतु, वर्ष 1986 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) की स्थापना की गई, जो मादक द्रव्यों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के समन्वय और औषधि के उपयोग संबंधी नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण है।

भारत में सिंथेटिक ड्रग को विनियमित करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?

- विधायी आधुनिकीकरण: उभरते रासायनिक रूपों पर पहले से नियंत्रण करने के लिये दवाओं की जेनेरिक अनुसूची को शामिल करने के लिये NDPS अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे तस्करों द्वारा विधायी विलंब के कारण इसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना को कम किया जा सकेगा।

- उभरते NPS को वर्गीकृत करने के लिये गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक फास्ट-ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

- राष्ट्रीय प्रीकर्सर नियंत्रण नेटवर्क: हरियाणा का सिंथेटिक नारकोटिक्स-रोधी टास्क फोर्स, अवैध डायवर्जन का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के सहयोग से वास्तविक समय में रासायनिक ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग करता है।

- इसका विस्तार करते हुए, एक राष्ट्रीय अग्रदूत निगरानी प्रणाली के अंतर्गत राज्य FDA और निर्माताओं को एकीकृत किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक लेनदेन को लॉग किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, और अनियमितताओं को चिह्नित किया जाए और साथ ही संदिग्ध थोक लेनदेन के लिये AI-संचालित अलर्ट भी जारी किया जाए।

- डिजिटल निगरानी: क्रिप्टोकरेंसी-चालित दवा भुगतानों का पता लगाने के लिये चेनैलिसिस जैसे वैश्विक ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपकरणों को एकीकृत करने तथा डिजिटल वित्तीय निगरानी में सुधार करने एवं सिंथेटिक दवा तस्करी से निपटने के प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय समन्वय: भारत को वैश्विक सिंथेटिक ड्रग कार्टेल से निपटने के लिये नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन (1961), साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन (1971) और अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988) जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों में अपनी भागीदारी का लाभ उठाना चाहिये।

- पारराष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करने तथा मादक पदार्थ नियंत्रण उपायों में सुधार करने हेतु आसूचना साझा करने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये INTERPOL के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।

- स्वास्थ्य और जागरूकता उपाय: मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत नशामुक्ति के बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने और विशेष रूप से युवाओं और नगरीय क्षेत्रों में सिंथेटिक दवाओं के खतरों पर नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के तहत लक्षित अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सिंथेटिक ड्रग्स परंपरागत नार्कोटिक ड्रग्स से किस प्रकार भिन्न हैं तथा उन्हें विनियमित करना अधिक कठिन क्यों है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. केस स्टडी: एक सीमांत राज्य के एक ज़िले में स्वापकों (नशीले पदार्थों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है। इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चाधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है। ऐसे समय परिस्थिति को सामान्य करने के लिये एक महिला पुलिस अधिकारी जो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिये अपने कौशल के लिये जानी जाती है, पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रश्न. यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं तो संकट के विभिन्न आयामों को चिह्नित कीजिये। अपनी समझ के अनुसार, संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाइये। (2019) |