कृषि

कृषि उत्पादकता और संवहनीयता

- 03 Feb 2025

- 31 min read

यह एडिटोरियल 03/01/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Stopping short of the farm” पर आधारित है। यह लेख भारत के कृषि क्षेत्र के विरोधाभास को सामने लाता है, जहाँ 46.1% कार्यबल सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17.7% का योगदान देता है। यह वित्त वर्ष 2026 के बजट के वृद्धिशील दृष्टिकोण की समालोचना करता है और दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये सब्सिडी से निवेश-संचालित विकास की ओर परिवर्तन की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

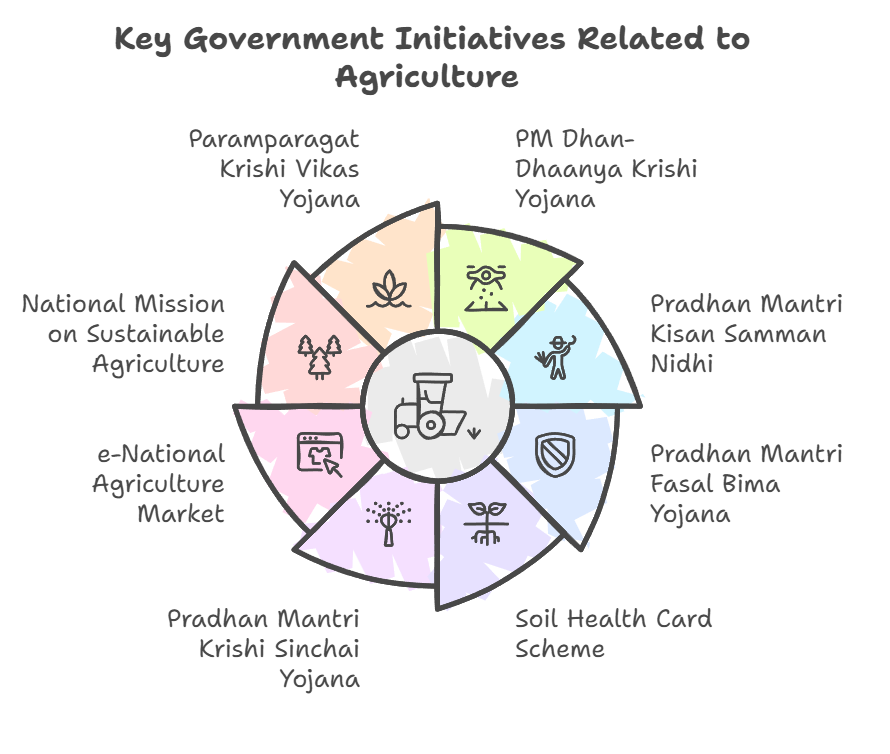

प्रिलिम्स के लिये:भारत का कृषि परिदृश्य, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, NABARD, जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (NICRA), कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, e-NAM, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, FPO (कृषक उत्पादक संगठन), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन मेन्स के लिये:भारतीय कृषि में प्रगति, भारत में कृषि उत्पादकता और दक्षता में बाधा डालने वाले कारक। |

वित्त वर्ष 2026 के लिये नई बजटीय पहलों के बावजूद भारत का कृषि परिदृश्य कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। यद्यपि यह क्षेत्र 46.1% कार्यबल को रोज़गार देता है, फिर भी इसका GDP योगदान घटकर 17.7% रह गया है। जो उत्पादकता और किसानों की आय में गिरावट को दर्शाता है। बजट का वृद्धिशील दृष्टिकोण, आवंटन में केवल 4% की वृद्धि के साथ 1.49 ट्रिलियन रुपए है, जो अपर्याप्त R&D निवेश, फसल-कटाई के बाद के नुकसान और जलवायु समुत्थानशील आवश्यकताओं जैसे संरचनात्मक मुद्दों का हल करने में विफल रहता है। आगे की राह के लिये सब्सिडी पर भारी निर्भरता वाले हस्तक्षेपों से हटकर निवेश द्वारा प्रेरित विकास की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

भारतीय कृषि में प्रमुख प्रगति क्या हैं?

- सिंचाई अवसंरचना और जल उपयोग दक्षता का विस्तार: भारत के 55% निवल बुआई क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिये सरकार जल उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिये सूक्ष्म सिंचाई, वाटरशेड प्रबंधन और सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पर ज़ोर दे रही है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और हर खेत को पानी जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई दक्षता में सुधार करने में मदद कर रहे हैं।

- अटल भूजल योजना समुदाय-संचालित जल संरक्षण को बढ़ावा देकर भूजल की कमी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।

- भारत सरकार ने राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई कवरेज का विस्तार करने और संसाधन जुटाने में मदद करने के लिये NABARD के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) स्थापित किया है।

- जलवायु-स्मार्ट कृषि और समुत्थानशील निर्माण: भारत चरम मौसम की घटनाओं, सूखे और मृदा क्षरण के विरुद्ध समुत्थानशक्ति बढ़ाने के लिये जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को तेज़ी से अपना रहा है।

- जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (NICRA) जैसी पहल अनुकूली कृषि तकनीकों, जल संरक्षण एवं कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देती हैं।

- सूखा सहिष्णु फसल किस्मों, परिशुद्ध कृषि और कृषि वानिकी का व्यापक रूप से अंगीकरण भारत के स्थायित्व लक्ष्यों के अनुरूप है तथा जलवायु जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

- वर्ष 2024 में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 34 क्षेत्रीय फसलों और 27 बागवानी फसलों सहित 61 फसलों की 109 किस्में जारी कीं।

- कृषि-तकनीक और डिजिटल खेती का विकास: कृषि में AI, IoT, सैटेलाइट इमेजिंग और ब्लॉकचेन का उदय बेहतर मौसम पूर्वानुमान, मृदा स्वास्थ्य निगरानी एवं स्मार्ट सिंचाई के माध्यम से कृषि पद्धतियों को बदल रहा है।

- कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPIA) कृषि परामर्श, ऋण सेवाओं और बाज़ार संपर्कों को एकल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत कर रही है।

- एग्रीस्टैक, e-NAM और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) एकीकरण जैसे प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण एवं आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार कर रहे हैं।

- अक्तूबर 2024 तक e-NAM से 1.78 करोड़ किसान और 2.62 लाख व्यापारी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा, भारत में वर्तमान में 3,000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, जिनमें से 1,300 से अधिक उभरती और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (EDT) का उपयोग करते हैं।

- कृषि ऋण और वित्तीय समावेशन को मज़बूत करना: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा में वृद्धि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और ब्याज अनुदान योजनाओं के साथ किफायती ऋण तक अभिगम में सुधार हुआ है।

- बजट 2025-26 में KCC की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई। जिससे 7.7 करोड़ किसानों को कार्यशील पूंजी तक बेहतर पहुँच मिल सकेगी। मार्च 2024 तक KCC खातों की संख्या 7.75 करोड़ तक पहुँच गई।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने जोखिम कवरेज का विस्तार किया है, कृषकों को जलवायु आघात से बचाया है और अब तक 4 करोड़ कृषकों को सहायता प्रदान की है।

- उच्च मूल्य वाली फसलों और संबद्ध क्षेत्रों की ओर विविधीकरण: बेहतर लाभ और जलवायु लचीलेपन के कारण किसान तेज़ी से चावल-गेहूँ की एकल खेती से दलहन, तिलहन, बागवानी और जैविक कृषि की ओर रुख कर रहे हैं।

- आत्मनिर्भर दलहन मिशन और फल एवं सब्जी मिशन (500 करोड़ रुपए का आवंटन) का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना एवं आयात पर निर्भरता कम करना है।

- पशुधन (12.99% CAGR) और मत्स्य पालन (2024 में 184 LMT उत्पादन) जैसे संबद्ध क्षेत्र पारंपरिक कृषि से आगे निकल रहे हैं।

- सत्र 2021-22 तक समाप्त होने वाले पिछले 7 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 7.26% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (AAGR) से बढ़ रहा है।

- संधारणीय कृषि और जैविक कृषि विकास: भारत परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) और कार्बन कृषि प्रोत्साहन जैसी पहलों के साथ प्राकृतिक, जैविक और पुनर्योजी कृषि की ओर बढ़ रहा है।

- जलवायु-अनुकूल कृषि और कृषि वानिकी के लिये प्रयास भारत की शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं एवं सतत् विकास लक्ष्य के अनुरूप है। जैविक खाद्य निर्यात बढ़ रहा है, जो रसायन मुक्त उत्पादन की वैश्विक मांग को दर्शाता है।

- मार्च 2024 तक, भारत में 1.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के अंतर्गत है, जिसमें से 3.63 मिलियन हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि में संक्रमण को अग्रसर है।

- कृषि में नीतिगत सुधार और व्यापार उदारीकरण: सरकार की नीतियाँ भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र बनाने के लिये निर्यात संवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन और कृषि प्रसंस्करण में FDI पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

- दालों और बाजरे के MSP में वृद्धि से किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित होती है, साथ ही संवहनीय फसल विकल्पों को प्रोत्साहन मिलता है।

- वर्ष 2024 में मत्स्य उत्पादन 184 LMT तक पहुँच गया। साथ ही, वित्त वर्ष 2024 में भारत का कृषि-खाद्य निर्यात 46.44 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

- ग्रामीण रोज़गार और कृषि में कौशल: भारत का 46.1% कार्यबल कृषि में लगा हुआ है। इसलिये कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता और आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- बजट 2025-26 में घोषित ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील कार्यक्रम का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास को एकीकृत करके अल्प-रोज़गार को कम करना है।

- ग्रामीण रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिये कृषि-MSME और FPO (कृषक उत्पादक संगठन) को समर्थन दिया जा रहा है।

- सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) का लक्ष्य पूरा करना है।

भारत में कृषि उत्पादकता और दक्षता में बाधा डालने वाले कारक क्या हैं?

- भूमि जोत के आकार में कमी और भूमि का विखंडन: बढ़ती जनसंख्या दबाव एवं उत्तराधिकार कानूनों के कारण भारतीय खेत छोटे और खंडित होते जा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और मशीनीकरण व्यवहार्यता कम हो रही है।

- छोटी भूमि जोत के कारण आधुनिक सिंचाई, उच्च तकनीक आधारित कृषि और परिशुद्ध कृषि कम व्यवहार्य हो जाती है, जिससे समग्र उत्पादकता प्रभावित होती है।

- जीवंत भूमि पट्टा बाज़ार का अभाव तथा प्रतिबंधात्मक भूमि स्वामित्व कानून कृषि में बड़े पैमाने पर निवेश को और अधिक बाधित करते हैं।

- भूमि पूलिंग तंत्र और सहकारी कृषि मॉडल समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इनके अंगीकरण की प्रक्रिया धीमी है।

- 86.1% भारतीय किसान लघु और सीमांत (SMF) हैं, अर्थात उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।

- औसत कृष्ट-भूमि का आकार 2.28 हेक्टेयर (1970-71) से घटकर 1.08 हेक्टेयर (2015-16) हो गया।

- छोटी भूमि जोत के कारण आधुनिक सिंचाई, उच्च तकनीक आधारित कृषि और परिशुद्ध कृषि कम व्यवहार्य हो जाती है, जिससे समग्र उत्पादकता प्रभावित होती है।

- मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और कम सिंचाई कवरेज: प्रगति के बावजूद, भारत की कृषि अत्यधिक मानसून पर निर्भर है। जिससे यह अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।

- निवल बुआई क्षेत्र का केवल 55% ही सिंचित है। शेष 45% क्षेत्र सूखे के जोखिम से ग्रस्त है।

- पारंपरिक सिंचाई प्रणालियाँ अकुशल हैं तथा नहरों के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण जल की बर्बादी बहुत अधिक होती है।

- यद्यपि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और सूक्ष्म सिंचाई पहल का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है, लेकिन उच्च प्रारंभिक लागत एवं जागरूकता की कमी के कारण इसके अंगीकरण की गति धीमी है।

- फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (FEED) द्वारा हाल ही में किये गए सर्वेक्षण में पाया गया कि सूखा (41%), अनियमित वर्षा (32%), और मानसून के समय से संबद्ध समस्याएँ (24%) फसल क्षति के मुख्य कारण थे।

- लगभग 43% किसानों ने बताया कि उनकी आधी से अधिक फसल नष्ट हो गयी।

- निवल बुआई क्षेत्र का केवल 55% ही सिंचित है। शेष 45% क्षेत्र सूखे के जोखिम से ग्रस्त है।

- मृदा क्षरण और मृदा उर्वरता में गिरावट: रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और एकल फसल (विशेष रूप से चावल और गेहूँ) के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पोषक तत्त्व नष्ट हो गए हैं और भूमि क्षरित हो गई है।

- गहन हरित क्रांति प्रथाओं के कारण लवणता, जलभराव, कार्बनिक कार्बन का ह्रास हुआ है। जिससे मृदा उत्पादकता कम हुई है।

- यद्यपि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्राकृतिक कृषि मिशन जैसी पहल संवहनीय पद्धतियों को बढ़ावा देती हैं, फिर भी उनका अंगीकरण सीमित है।

- भारत में प्रति वर्ष मृदा (जल) अपरदन के कारण औसतन 16.4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 1 मिलीमीटर ऊपरी मृदा का क्षरण हो जाता है।

- गहन हरित क्रांति प्रथाओं के कारण लवणता, जलभराव, कार्बनिक कार्बन का ह्रास हुआ है। जिससे मृदा उत्पादकता कम हुई है।

- कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश: भारत में कृषि उत्पादकता कम अनुसंधान एवं विकास व्यय, सीमित विस्तार सेवाओं और अपर्याप्त प्रौद्योगिकी के अंगीकरण के कारण पिछड़ रही है।

- यद्यपि उच्च उपज देने वाली और जलवायु-अनुकूल फसलें सतत् विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी बीज अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में निवेश वैश्विक मानकों से नीचे है।

- वर्तमान में, भारत अपने कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% से भी कम अनुसंधान एवं विकास में निवेश करता है, जो वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है।

- कृषि विपणन और मूल्य प्राप्ति में अकुशलता: किसानों को अंतिम उपभोक्ता मूल्य का केवल 30-40% ही प्राप्त होता है। क्योंकि अकुशल APMC बाज़ार, अत्यधिक बिचौलिये और अपर्याप्त रसद उनकी आय को कम कर देते हैं।

- अपर्याप्त बाज़ार संपर्क, प्रसंस्करण बुनियादी अवसंरचना की कमी व खंडित मूल्य शृंखलाएँ लाभप्रदता को और अधिक प्रभावित करती हैं।

- वर्ष 2020 से 2022 के दौरान NABCON द्वारा किये गए नवीनतम बड़े पैमाने के अध्ययन के अनुसार, भारत को प्रत्येक वर्ष लगभग 1.53 ट्रिलियन रुपए का खाद्यान्न नुकसान होता है।

- MSP-केंद्रित खरीद और फसल विविधीकरण का अभाव: MSP प्रणाली का फोकस चावल और गेहूँ पर अधिक है। जिससे किसान दलहन, तिलहन और उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने से हतोत्साहित होते हैं।

- इससे जल-प्रधान खेती, मृदा क्षरण, बाजार असंतुलन, अतिरिक्त अनाज भंडार और अपर्याप्त दलहन/तिलहन उत्पादन होता है।

- यद्यपि आत्मनिर्भर दलहन मिशन और फसल-तटस्थ प्रोत्साहन प्रस्तावों का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है, फिर भी एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है।

- इससे जल-प्रधान खेती, मृदा क्षरण, बाजार असंतुलन, अतिरिक्त अनाज भंडार और अपर्याप्त दलहन/तिलहन उत्पादन होता है।

- कम मशीनीकरण और कृषि प्रौद्योगिकी अंगीकरण: वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत हैं, जो कृषि मशीनीकरण में चीन (60%) और ब्राज़ील (75%) जैसे विकासशील देशों से पीछे है।

- खेतों का छोटा आकार, मशीनों की उच्च लागत, तथा किफायती वित्तपोषण का अभाव मशीनीकरण में बाधा डालते हैं।

- कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPIA) के तहत ड्रोन, AI-संचालित सटीक खेती और IoT-आधारित स्मार्ट सिंचाई को बढ़ावा देना आशाजनक है, लेकिन व्यापक रूप से इसके अंगीकरण की गति धीमी है।

- छिपी हुई बेरोज़गारी और स्थिर कृषि मजदूरी: कृषि की GDP हिस्सेदारी में गिरावट (वित्त वर्ष 24 में 16%) के बावजूद, इसकी कार्यबल हिस्सेदारी बढ़कर 46.1% हो गई।

- शहरी क्षेत्रों द्वारा अधिशेष श्रम को आकर्षित करने में असमर्थता के कारण कम कृषि मज़दूरी और प्रछन्न बेरोज़गारी बनी हुई है।

- वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी स्थिर रही; कृषि रोज़गार का अधिकांश हिस्सा खेतिहर मजदूरों से बना है, जो प्रायः न्यूनतम मजदूरी से कम कमाते हैं।

भारत में कृषि उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- भूमि चकबंदी और सहकारी खेती को बढ़ावा: खंडित भूमि जोत से मशीनीकरण, दक्षता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ कम हो जाती हैं।

- भूमि पूलिंग तंत्र, सहकारी कृषि मॉडल और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से लघु किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं ऋण तक पहुँच प्राप्त हो सकेगी।

- अनुबंध कृषि और कृषक उत्पादक संगठन (FPO) को प्रोत्साहित करने से सामूहिक सौदाकारी शक्ति एवं बाज़ार संपर्क में सुधार हो सकता है।

- भूमि पट्टा कानूनों को सुव्यवस्थित करने से स्वामित्व विवादों के बिना बेहतर भूमि उपयोग सुनिश्चित होगा।

- बजट 2025-26 में भूमि डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना एक बेहतर कदम है।

- भूमि पूलिंग तंत्र, सहकारी कृषि मॉडल और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से लघु किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं ऋण तक पहुँच प्राप्त हो सकेगी।

- सूक्ष्म सिंचाई और वाटरशेड विकास का विस्तार: सिंचाई दक्षता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत की 45% कृषि भूमि अभी भी मानसून पर निर्भर है।

- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, तथा विकेंद्रीकृत वर्षा जल संचयन को बढ़ाया जाना चाहिये, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को अटल भूजल योजना के साथ एकीकृत करने से भूजल संरक्षण एवं कुशल सिंचाई दोनों सुनिश्चित हो सकते हैं।

- सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपों को प्रोत्साहित करने से डीज़ल आधारित जल निष्कर्षण पर निर्भरता और भी कम हो जाएगी।

- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, तथा विकेंद्रीकृत वर्षा जल संचयन को बढ़ाया जाना चाहिये, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में।

- कृषि अनुसंधान एवं विकास तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को सुदृढ़ करना: जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, परिशुद्ध कृषि तथा AI-संचालित कृषि सलाह के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।

- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन जैसे कार्यक्रमों का विस्तार कर उन्हें दलहनों और तिलहनों पर केंद्रित किया जाना चाहिये।

- जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के साथ एकीकृत करने से उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा जलवायु जोखिम भी कम होगा।

- कृषि ऋण और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना: संस्थागत ऋण पहुँच को बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभिगम को सुव्यवस्थित करना और इसे एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना किसानों के लिये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

- KCC की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- PMFBY के अंतर्गत फसल-विशिष्ट बीमा उत्पाद विकसित करने से बाज़ार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी।

- कृषि विपणन में सुधार और e-NAM को सुदृढ़ करना: हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि किसानों को टमाटर के लिये उपभोक्ता मूल्य का केवल 33%, प्याज के लिये 36% और आलू के लिये 37% ही मिलता है।

- e-NAM को ONDC के साथ एकीकृत करना, सीधे खेत से बाज़ार तक मॉडल को प्रोत्साहन और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का विस्तार बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।

- फसल-उपरांत नुकसान को कम करने हेतु कृषि संरचना निधि कोष (AIF) के अंतर्गत ग्रामीण लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग में निवेश करना आवश्यक है।

- कृषि-निर्यात क्षेत्र और क्लस्टर-आधारित कृषि मॉडल भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्त्ता बना सकते हैं।

- उच्च मूल्य और जलवायु-स्मार्ट फसलों की ओर विविधीकरण: चावल एवं गेहूँ पर अत्यधिक निर्भरता से मृदा स्वास्थ्य का ह्रास होता है और अधिक उत्पादन होता है, जिससे MSP खरीद पर दबाव पड़ता है।

- दालों, तिलहनों, बाजरा, बागवानी और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने से आय एवं स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।

- आत्मनिर्भर दलहन मिशन को फसल-तटस्थ प्रोत्साहनों के साथ जोड़ने से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

- जैविक खेती क्लस्टरों और GI-टैग वाली क्षेत्रीय फसलों का विकास करने से निर्यात के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

- संधारणीय और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ करना: रसायन-प्रधान कृषि ने मृदा एवं जल की गुणवत्ता को क्षीण कर दिया है, जिससे शून्य-बजट प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी और जैव-उर्वरक आधारित कृषि की ओर संक्रमण आवश्यक हो गया है।

- कार्बन क्रेडिट बाज़ारों को संधारणीय कृषि प्रोत्साहनों के साथ एकीकरण से पुनर्योजी कृषि करने वाले किसानों के लिये अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं।

- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन और PM धन-धान्य कृषि योजना जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य कम उत्पादकता वाले ज़िलों में उत्पादन को बढ़ावा देना है।

- फसल-उपरांत नुकसान में कमी: आधुनिक भंडारण, शीत-भण्डारण शृंखलाओं और ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण पार्कों में निवेश से नुकसान कम होगा तथा मूल्य-वर्द्धित कृषि उत्पाद तैयार होंगे।

- PM किसान संपदा योजना को सुदृढ़ करने और इसे बागवानी मिशन से जोड़ने से प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है।

- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से भंडारण बुनियादी अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के कृषि क्षेत्र ने प्रगति की है, लेकिन भूमि विखंडन, मानसून पर निर्भरता और मृदा-क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिये, भारत को संधारणीय कृषि प्रथाओं, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों, बेहतर बुनियादी अवसंरचना और नीति सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और कृषि विपणन में सुधार करने से खाद्य सुरक्षा, किसानों की उच्च आय एवं दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में कृषि उत्पादकता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा तकनीकी नवाचार, नीतिगत सुधार और संधारणीय कृषि पद्धतियाँ इन मुद्दों का किस प्रकार समाधान कर सकती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न 2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2014)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न 3. भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 5 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न 1. भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016) प्रश्न 2. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिये। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ? (2017) |