जैव विविधता और पर्यावरण

ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम

प्रिलिम्स के लिये:एनवायरनमेंट फ्लो, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम, जैवविविधता संरक्षण, भौगोलिक सूचना प्रणाली। मेन्स के लिये:ई-फ्लो पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एनवायरनमेंट फ्लो (ई-फ्लो) निगरानी प्रणाली शुरू की है, जिसे नदी के जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करने तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में सहायता हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- इस प्रणाली का उद्देश्य गंगा एवं यमुना सहित प्रमुख भारतीय नदियों में जल संसाधनों तथा एनवायरनमेंट फ्लो के प्रबंधन को उन्नत बनाना है।

एनवायरनमेंट फ्लो:

- परिचय: एनवायरनमेंट फ्लो (ई-फ्लो) का आशय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा इन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर निर्भर जीवों का समर्थन करने हेतु निश्चित समय पर आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा एवं गुणवत्ता की उपलब्धता से है।

- नदियों, झीलों एवं आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने हेतु ई-फ्लो आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इनसे महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएँ मिलती रहें।

- एनवायरनमेंट फ्लो के प्रमुख पहलू:

- मात्रा: पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं तथा प्रजातियों हेतु आवश्यक जल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित होना।

- समय: प्राकृतिक जल विज्ञान चक्र के अनुसार मौसमी और अंतर-वार्षिक उतार-चढ़ाव सहित जल प्रवाह में प्राकृतिक विविधताओं को संरक्षित करना।

- गुणवत्ता: जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त जल गुणवत्ता मानकों (जिसमें घुलित ऑक्सीजन, तापमान तथा पोषक तत्त्वों की सांद्रता का उचित स्तर शामिल है) को बनाए रखना।

- आवृत्ति: यह सुनिश्चित करना कि विशिष्ट प्रवाह की स्थितियाँ (जैसे- उच्च प्रवाह, निम्न प्रवाह और बाढ़ की घटनाएँ) ऐसी हों जिससे जलीय प्रजातियों के जीवन चक्र का समर्थन किया जा सके।

ई-फ्लो पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय: ई-फ्लो निगरानी प्रणाली को जल शक्ति मंत्रालय के एक प्रभाग, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित किया गया था।

- यह प्रणाली संपूर्ण वर्ष गंगा के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम ई-फ्लो बनाए रखने के लिये केंद्र द्वारा वर्ष 2018 के जनादेश का अनुसरण करती है।

- यह जनादेश पर्यावरण समूहों की चिंताओं का जवाब था, जो बाँधों के कारण नदी की पारिस्थितिकी और प्रवाह पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में था।

- मुख्य विशेषताएँ:

- वास्तविक समय (Real-Time) पर निगरानी: यह प्रणाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता के निरंतर विश्लेषण की अनुमति देती है।

- केंद्रीकृत निरीक्षण: यह नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जो विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के प्रदर्शन की निगरानी करता है।

- व्यापक डेटा विश्लेषण: गंगा की मुख्यधारा के साथ 11 परियोजनाओं में इन-फ्लो, आउट-फ्लो और अनिवार्य ई-फ्लो को ट्रैक करने के लिये केंद्रीय जल आयोग तिमाही रिपोर्ट का उपयोग करता है।

नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है?

- परिचय: नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा ‘फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

- कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:

- सीवेज ट्रीटमेंट अवसंरचना

- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट

- नदी-सतह की सफाई

- जैवविविधता संरक्षण

- वनीकरण

- जन जागरण

- औद्योगिक प्रवाह निगरानी

- गंगा ग्राम

- हालाँकि, अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों और पर्याप्त वित्त पोषण के बावजूद, नमामि गंगे कार्यक्रम अपने लक्ष्यों से पीछे रह गया।

नमामि गंगे कार्यक्रम अपने लक्ष्यों से क्यों पीछे रह गया है?

- परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब: भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में संशोधन की आवश्यकता के कारण कई सीवेज उपचार परियोजनाओं में विलंब का सामना करना पड़ा है।

- इन चुनौतियों के कारण महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के निर्माण और संचालन में विलंब हुआ है और इस प्रकार वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में कमी आई है।

- वित्तपोषण और बजट आवंटन: कार्यक्रम को 37,396 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिये सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, लेकिन बुनियादी ढाँचे के कार्य के लिये राज्यों को केवल 14,745 करोड़ रुपए ही जारी किये गए हैं।

- स्वीकृत और वितरित निधियों के बीच इस विसंगति ने परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में बाधा उत्पन्न की है।

- अपर्याप्त सीवेज उपचार क्षमता: महत्त्वपूर्ण निवेश के बावजूद यह कार्यक्रम केवल गंगा के किनारे के पाँच प्रमुख राज्यों में उत्पन्न सीवेज के लगभग 20% को उपचारित करने में सक्षम उपचार संयंत्र स्थापित करने में सफल रहा है।

- यह क्षमता वर्ष 2024 तक केवल 33% और वर्ष 2026 तक 60% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्तमान एवं अनुमानित सीवेज उत्पादन के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति से कम है।

- औद्योगिक प्रदूषण की निरंतरता: कार्यक्रम औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये संघर्ष कर रहा है।

- गंगा के किनारे स्थित कई उद्योग बिना उपचारित अपशिष्टों को नदी में बहा रहे हैं, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है।

- हाल के सरकारी अनुमानों के अनुसार, 3,186 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (Grossly Polluting Industries- GPI) द्वारा लगभग 402.67 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) औद्योगिक अपशिष्ट गंगा और यमुना नदियों में छोड़ा जाता है।

गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- निगरानी और डेटा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: कार्यक्रम की प्रगति तथा गंगा नदी के स्वास्थ्य की प्रभावी निगरानी के लिये रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information Systems- GIS) एवं वास्तविक समय निगरानी प्रणाली जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

- विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत करने के लिये एक केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म विकसित करना, जिससे सूचित निर्णय लेने और अनुकूली प्रबंधन को सक्षम किया जा सके।

- एडाप्ट-ए-घाट इनिशिएटिव: गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी करके "एडाप्ट -ए-घाट (Adopt-a-Ghat)" कार्यक्रम शुरू करना।

- समूहों को गंगा के किनारे विशिष्ट घाटों (नदी तट की सीढ़ियों) की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिससे स्वामित्व तथा सामुदायिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

- रिवराइन इकॉनोमी इन्सेन्टिव: उन व्यवसायों के लिये "रिवराइन इकॉनोमी इन्सेन्टिव/गंगा नदी अर्थव्यवस्था" प्रमाणन बनाना जो प्रदूषण को कम करने और सतत् जल उपयोग को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को अपनाते हैं।

- इससे उद्योगों एवं होटलों को नदी की स्वच्छता में ज़िम्मेदार हितधारक बनने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का जीर्णोद्धार: लंबे समय में बाढ़ के मैदानों की बहाली परियोजनाओं के लिये अवसरों की पहचान करना। नदी को उसके प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्रों से दोबारा जोड़ने से जल निस्पंदन में सुधार हो सकता है, कटाव कम हो सकता है और साथ ही जलीय जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण आवास प्रदान किया जा सकता है।

- वेस्ट-टू-वेल्थ हस्तशिल्प: नदी तट पर एकत्रित अपशिष्ट से पर्यावरण अनुकूल हस्तशिल्प बनाने के लिये स्वयं सहायता समूहों को समर्थन एवं प्रोत्साहन देना।

- इससे स्थानीय समुदायों के लिये आय सृजित हो सकती है, अपशिष्ट संग्रहण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा सतत् विकास को बढ़ावा भी मिलेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: नदी पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। ई-प्रवाह निगरानी प्रणाली गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण में किस प्रकार योगदान देती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न: नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) कार्यक्रमों पर और इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिये। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन-सी प्रमात्रा छलांगे, क्रमिक योगदानों की अपेक्षा ज़्यादा सहायक हो सकती हैं? (2015) |

जैव विविधता और पर्यावरण

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024

प्रिलिम्स के लिये:पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन और जैवविविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन श्रेणी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन, अतिरिक्त कार्बन सिंक, भारत के वन, आर्द्रभूमि, कृषि-जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य हानि। मेन्स के लिये:पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 का महत्त्व। |

स्रोत: पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों?

येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने वर्ष 2024 के लिये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index- EPI) जारी किया।

EPI 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

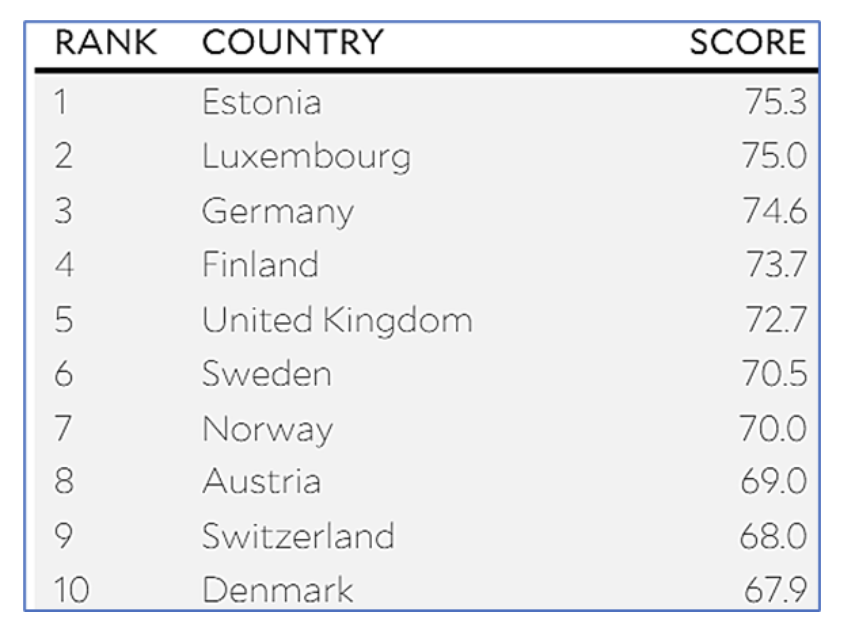

- वैश्विक परिदृश्य: एस्टोनिया वर्ष 1990 के स्तर से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर सूचकांक में शीर्ष पर है।

- रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल पाँच देशों एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर-लेस्ते और यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुँचने के लिये आवश्यक दर पर अपने GHG उत्सर्जन में कटौती की है।

- इसके विपरीत उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, मूल्यांकन किये गए आठ क्षेत्रों में सबसे निचले स्थान पर हैं।

- यूनाइटेड किंगडम के अलावा वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index- EPI) रिपोर्ट में पहचाने गए सभी देश वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के ट्रैक पर हैं और या तो धीमी प्रगति देखी गई है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या उनका उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, जैसा कि चीन, भारत तथा रूस में देखा गया है।

- भारत का प्रदर्शन: भारत 27.6 अंकों के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्याँमार से ऊपर है।

- वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन और जैवविविधता संरक्षण के मामले में इसका प्रदर्शन खराब है, जिसका मुख्य कारण कोयले पर इसकी भारी निर्भरता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण के स्तर में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- विशेष रूप से भारत वायु गुणवत्ता में 177वें स्थान पर है तथा वर्ष 2025 तक अनुमानित उत्सर्जन में 172वें स्थान पर होगा।

- वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन और जैवविविधता संरक्षण के मामले में इसका प्रदर्शन खराब है, जिसका मुख्य कारण कोयले पर इसकी भारी निर्भरता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण के स्तर में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- सीमापार प्रदूषण का सबसे बड़ा उत्सर्जक: दक्षिण एशिया में, भारत को सीमापार प्रदूषण के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में पहचाना जाता है, जिसका असर पड़ोसी बांग्लादेश पर पड़ता है और वहाँ के निवासियों की खुशहाली पर भी असर पड़ता है।

- अपनी निम्न समग्र रैंकिंग के बावजूद, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के कारण, भारत जलवायु परिवर्तन श्रेणी में अपेक्षाकृत बेहतर (133वें स्थान पर) है।

- हालाँकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये जलवायु परिवर्तन शमन निवेश में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

- अपनी निम्न समग्र रैंकिंग के बावजूद, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के कारण, भारत जलवायु परिवर्तन श्रेणी में अपेक्षाकृत बेहतर (133वें स्थान पर) है।

- नए मेट्रिक्स प्रस्तुत किये गए: वर्ष 2024 EPI संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता और कठोरता को मापने के लिये पायलट संकेतक प्रस्तुत करता है।

EPI पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है?

- अनुमानित GHG उत्सर्जन गणना: भारत का तर्क है कि गणना में लंबी अवधि (10 से 20 वर्ष), नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एवं उसका उपयोग, अतिरिक्त कार्बन सिंक तथा संबंधित देशों द्वारा कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता उपायों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

- वर्ष 2050 तक अनुमानित GHG उत्सर्जन की गणना पिछले 10 वर्षों में उत्सर्जन में परिवर्तन की औसत दर पर आधारित है, जिसे भारत अपर्याप्त मानता है।

- कार्बन सिंक बहिष्करण: EPI 2024 में वर्ष 2050 तक अनुमानित GHG उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र की गणना में भारत के महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक, आर्द्रभूमि एवं वनों को शामिल नहीं किया गया है।

- पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति की अनदेखी: जबकि सूचकांक पारिस्थितिक तंत्र की सीमा की गणना करता है, यह उनकी स्थिति या उत्पादकता का मूल्यांकन नहीं करता है।

- प्रासंगिक संकेतकों का अभाव: सूचकांक में कृषि-जैवविविधता, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य हानि एवं अपशिष्ट जैसे संकेतक शामिल नहीं हैं, जो अधिक कृषि आबादी वाले विकासशील देशों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या है?

- परिचय: पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) एक द्विवार्षिक सूचकांक है, जिसे सर्वप्रथम वर्ष 2002 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक (ESI) के नाम से शुरू किया गया था।

- मूल्यांकन लक्ष्य: यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते (2015) एवं कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लक्ष्यों को पूरा करने के लिये देशों के प्रयासों का मूल्यांकन करता है।

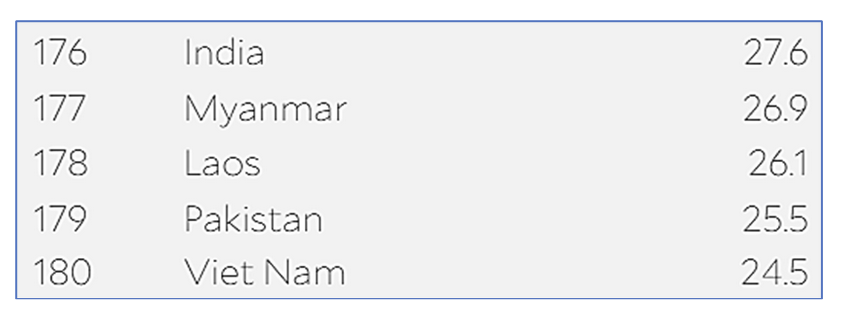

- फ्रेमवर्क: EPI 2024, 3 नीतिगत उद्देश्यों के साथ 11 श्रेणियों में समूहीकृत 58 प्रदर्शन संकेतकों का लाभ उठाता है:

- पर्यावरणीय स्वास्थ्य

- पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति

- जलवायु परिवर्तन

- EPI टीम पर्यावरणीय आँकड़ों से 0 से 100 तक के संकेतक बनाती है, जो उच्चतम एवं निम्नतम प्रदर्शन करने वाले देशों को दर्शाते हैं।

EPI का महत्त्व क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: EPI पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित एव न्यायसंगत भविष्य की दिशा में सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करता है।

- सुशासन: EPI में वर्णित मज़बूत शासन ढाँचे, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ-साथ प्रभावी नीति निर्माण, पर्यावरणीय नियमों एवं नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिये आवश्यक हैं।

- वित्तीय संसाधन: पर्याप्त वित्तीय संसाधन पर्यावरणीय पहलों को लागू करने और साथ ही उन्हें बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे देशों को सतत् विकास और बुनियादी ढाँचे में निवेश करने हेतु सक्षम बनाया जाता है।

- मानव विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ समग्र कल्याण जैसे कारकों सहित मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं और प्रभावी उपायों को लागू कर सकते हैं।

- नियामक गुणवत्ता: प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के साथ मज़बूत और अच्छी तरह से डिज़ाइन किये गए पर्यावरण विनियम, पर्यावरणीय गिरावट को कम करने तथा स्थिरता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

EPI से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- माप जटिलताएँ: इसमें शामिल जटिल गतिशीलता के साथ सभी क्षेत्रों में मानकीकृत पद्धतियों की कमी के कारण जैवविविधता हानि या पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य को मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- डेटा की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता: कुछ विकासशील देशों में मज़बूत निगरानी प्रणालियों की कमी हो सकती है अथवा व्यापक पर्यावरणीय आँकड़े एकत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परिणामस्वरूप अपूर्ण छवि प्राप्त हो सकती है।

- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में संतुलन: देश पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप EPI अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में संभावित संघर्ष या प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

- संसाधन निष्कर्षण या जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों पर अत्यधिक निर्भर देशों को अधिक सतत् प्रथाओं को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- वित्तपोषण और संसाधन संबंधी बाधाएँ: विकासशील देशों को पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि या विशेषज्ञता आवंटित करने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालाँकि विकसित देशों ने विकासशील देशों के शमन के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की है।

- सीमा पार पर्यावरणीय प्रभाव: वायु प्रदूषण, जल प्रबंधन या वन्यजीव संरक्षण जैसे सीमा पार मुद्दों के समाधान के लिये बहुपक्षीय समझौतों और संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम क्या हैं?

- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

- मरुस्थलीकरण: मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम

- प्रदूषण नियंत्रण: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- पर्यावरण प्रभाव आकलन: पर्यावरण प्रबंधन योजना

- वन संरक्षण: राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम

- प्रजाति संरक्षण: प्रोजेक्ट एलीफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर

आगे की राह

- बेहतर कार्यप्रणाली और कार्बन सिंक लाना: विगत 10 वर्षों में परिवर्तन की औसत दर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने के बजाय, अनुमानित GHG उत्सर्जन प्रक्षेप पथ की गणना करने के लिये एक लंबी समय-सीमा (जैसे- 20-30 वर्ष) को शामिल करना।

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) जैसी पहलों के माध्यम से कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जानी चाहिये।

- संकेतकों के समूह का विस्तार करना: ऐसे संकेतक शामिल करना, जो बड़ी कृषि आबादी वाले विकासशील देशों के लिये प्रासंगिक हों, जैसे कि कृषि-जैवविविधता, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य हानि और अपशिष्ट प्रबंधन।

- भारत के लिये, EPI में जैविक खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, फसल विविधीकरण और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों जैसे संकेतक शामिल किये जा सकते हैं, जो सतत् कृषि की दिशा में देश के प्रयासों को दर्शाते हैं।

- संकेतकों के भार सहित वित्तपोषण में पारदर्शिता: इसके संकेतकों के भार में किसी भी परिवर्तन हेतु स्पष्ट एवं पारदर्शी स्पष्टीकरण प्रदान करने के साथ भारत जैसे देशों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिये।

- सरकारी प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों सहित हितधारकों के बीच परामर्श पर बल दिया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकेतकों का भार वैश्विक प्राथमिकताओं एवं राष्ट्रीय संदर्भों के साथ समन्वित हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न; पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI), 2024 के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा कीजिये। इसके अनुसार नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में से संबंधित कौन-सी वैश्विक चुनौतियाँ विद्यमान हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/हैं? (2016) 1- पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए 'हरित लेखाकरण (ग्रीन अकाउंटिंग)' को अमल में लाना। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. ‘भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट, चेंज एलायंस)’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017) 1- यह यूरोपीय संघ की पहल है। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न.1 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गईं वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) |

भारतीय राजनीति

UAPA संबंधी विवाद

प्रिलिम्स के लिये:गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), भारतीय दंड संहिता (IPC) मेन्स के लिये:UAPA: संबंधित निर्णय, चिंताएँ, आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने उपन्यासकार अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है। उन पर वर्ष 2010 में कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करने वाले एक कार्यक्रम में भड़काऊ बयान देने का आरोप है। यह मंज़ूरी विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत दी गई है।

- वर्ष 2023 में, लेखक पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) क्या है?

- पृष्ठभूमि:

- 17 जून, 1966 को राष्ट्रपति ने “व्यक्तियों और संगठनों की गैर-कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिये” विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम अध्यादेश लागू किया।

- इसके बाद गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 अधिनियमित किया गया।

- 17 जून, 1966 को राष्ट्रपति ने “व्यक्तियों और संगठनों की गैर-कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिये” विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम अध्यादेश लागू किया।

- परिचय:

- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने तथा उनसे संबंधित मामलों के लिये अधिनियमित किया गया था।

- गैर-कानूनी गतिविधियों को भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या पृथक्करण का समर्थन या उकसावा देने वाली कार्रवाइयों या इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने वाली या उसका अनादर करने वाली कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- यूएपीए के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA) को देश भर में मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।

- यह अधिनियम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के महानिदेशक को संपत्ति की ज़ब्ती या कुर्की की मंज़ूरी देने का अधिकार भी देता है, जब एजेंसी द्वारा मामले की जाँच की जा रही हो।

- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने तथा उनसे संबंधित मामलों के लिये अधिनियमित किया गया था।

- संशोधन:

- इसमें कई संशोधन किये गए (वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019) जिसके तहत आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर आतंकवाद, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना तथा संपत्ति ज़ब्ती से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया।

- प्रमुख प्रावधान:

- वर्ष 2004 तक "गैरकानूनी" गतिविधियों का तात्पर्य क्षेत्र के अलगाव एवं अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद, "आतंकवादी कृत्य" को अपराध की सूची में शामिल किया गया।

- वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया।

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैर-कानूनी घोषित करने का पूर्ण अधिकार देता है। अगर सरकार किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राज-पत्र में प्रकाशित करके इसे आधिकारिक रूप से गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।

- UAPA के तहत जाँच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है तथा न्यायालय को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

- इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह अपराधियों पर समान तरह से लागू होता है भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।

- इसमें मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास सबसे कठोर दंड हैं।

- वर्ष 2004 तक "गैरकानूनी" गतिविधियों का तात्पर्य क्षेत्र के अलगाव एवं अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद, "आतंकवादी कृत्य" को अपराध की सूची में शामिल किया गया।

- संबंधित निर्णय:

- अरूप भुइयाँ बनाम असम राज्य (2011) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से कोई कार्य करता है।

- हालाँकि, वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे संगठनों में केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है, भले ही वह प्रत्यक्ष हिंसा में शामिल न हो।

- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ (2004) मामले में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि आतंकवाद से मुकाबले के प्रयासों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो यह आत्म-पराजय की स्थिति होगी।

- न्यायालय ने माना कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना बेहतर निर्णय नहीं है क्योंकि उनका अनुभव मानवाधिकारों की रक्षा एवं प्रचार करने के बजाय अपराधों की जाँच से अधिक संबंधित है।

- मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) मामले में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कृत्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाना वैध है। हालाँकि ऐसे विरोध प्रदर्शन और सभाओं को शांतिपूर्ण एवं अहिंसक/निरायुध होना चाहिये।

- हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2017 मामले में ज़मानत आवेदनों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि ज़मानत मानक आधार होनी चाहिये तथा कारावास को एक दुर्लभ अपवाद के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिये।

- NIA बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली, 2019 में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि न्यायालयों को सबूतों में गहराई से न जाते हुए UAPA से संबंधित ज़मानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय राज्य के मामले को भी आधार बनाना चाहिये।

- अरूप भुइयाँ बनाम असम राज्य (2011) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से कोई कार्य करता है।

UAPA से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- कम दोषसिद्धि दर: NCRB के आँकड़ों के अनुसार, UAPA के तहत लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या में दोषसिद्धि दर कम है।

- UAPA के केवल 18% मामलों में ही दोषसिद्धि होती है, हालाँकि लंबित मामलों की दर 89% है।

- व्यक्तिपरक व्याख्या: गैरकानूनी गतिविधियों की अस्पष्ट परिभाषा व्यक्तिपरक व्याख्याओं की अनुमति देती है, जिससे यह विशिष्ट समूहों या व्यक्तियों के खिलाफ उनकी पहचान या विचारधारा के आधार पर संभावित दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

- सीमित न्यायिक समीक्षा: वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को किसी भी न्यायिक समीक्षा के बगैर व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कानून की उचित प्रक्रिया और मनमाने ढंग से नामित किये जाने की संभावना के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- हिरासत संबंधी नियम: UAPA में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर बिना आरोप लगाए 6 माह तक हिरासत में रखने की अनुमति है। यह नियमित आपराधिक विधि के बिल्कुल विपरीत है, जो ज़मानत मांगने से पूर्व केवल 3 माह की पूर्व-आरोप अवधि की अनुमति देता है।

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: यह विधि संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति, सभा और संघ के आवश्यक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

- यह असहमति व्यक्त करने और विरोध करने को अवैध बनाता है, इसका इस्तेमाल अधिवक्ताओं, पत्रकारों, छात्रों तथा हाशिये पर पड़े समुदायों को निशाना बनाने हेतु किया जा सकता है जो अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं।

आगे की राह

- विधि का इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में करना: यह सुनिश्चित करें कि UAPA कानून का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, न कि सुरक्षा संकट या सामाजिक अशांति से निपटने के लिये पहली प्रतिक्रिया के रूप में।

- UAPA कानून का इस्तेमाल विधि सम्मत, आलोचना या विरोध को दबाने या नागरिकों, पत्रकारों, शिक्षाविदों या मानवाधिकार रक्षकों को परेशान करने, डराने या चुप कराने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

- सरकार को सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिये तथा उनकी रक्षा करनी चाहिये एवं संघर्षों और शिकायतों के समाधान करने के लिये संवाद, बातचीत व सुलह का प्राथमिक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिये।

- संशोधन की आवश्यकता: "गैरकानूनी गतिविधि" और "आतंकवादी कृत्य" की परिभाषा को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, ताकि विशेष रूप से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, भिन्न दृष्टिकोण तथा वैचारिक अभिव्यक्ति जैसी संवैधानिक रूप से संरक्षित गतिविधियों को इससे पृथक रखा जा सके।

- वर्तमान परिभाषाएँ अत्यधिक अस्पष्ट, व्यापक होने के साथ ही व्याख्या के लिये खुली हैं, जिससे सरकार को आपत्तिजनक लगने वाली किसी भी कार्रवाई को संभावित रूप से अपराध घोषित करने की अनुमति मिलती है।

- जैसा कि मकबूल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे, 2008 के मामले में निर्णित किया गया है, अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

- गैर-पक्षपातपूर्ण समीक्षा तंत्र: कुछ समूहों या व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने अथवा उन्हें गैरकानूनी या आतंकवादी करार देने के सरकारी निर्णयों की समीक्षा के लिये एक प्रणाली निर्मित की जानी चहिये। यह प्रणाली स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होनी चाहिये, जिससे सरकार के कार्यों की निगरानी के साथ-साथ चुनौती भी दी जा सके।

- वर्तमान प्रणाली पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सरकार को अपने निर्णयों को उचित ठहराने या साक्ष्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही समीक्षा न्यायाधिकरण प्राय: सरकार से प्रभावित होता है।

- निर्दोषता की धारणा: अधिनियम की धारा 43D(5) में संशोधन किया जा सकता है ताकि दोष सिद्ध होने तक निर्दोषता की धारणा पर स्पष्ट रूप से ज़ोर दिया जा सके।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन पक्ष को ज़मानत प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उठाना पड़ेगा और साथ ही आरोपी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- ज़मानत अस्वीकार करने के स्पष्ट आधार: ज़मानत देने से इनकार करने के लिये विशिष्ट एवं सुपरिभाषित आधार स्थापित करने के लिये प्रावधान में परिवर्तन किया जा सकता है।

- इससे ज़मानत को मनमाने ढंग से अस्वीकार करने से रोका जा सकेगा तथा न्यायालयों एवं अभियुक्तों को उन स्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी जिनमें ज़मानत से इनकार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उल्लिखित मामले में, यह संदेहास्पद है कि क्या हिंसा के लिये किसी विशिष्ट आह्वान के बिना मात्र भाषण को UAPA के तहत "गैर-कानूनी गतिविधि" माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कश्मीर की स्थिति के बारे में विचारों अथवा परामर्श की अभिव्यक्ति, भले ही वे विवादास्पद या आलोचनात्मक हों और साथ ही यह आवश्यक नहीं है कि UAPA का उल्लंघन हो, जिसका उद्देश्य आमतौर पर गैर-कानूनी कार्रवाई के लिये प्रत्यक्ष रूप से उद्दीपन को संबोधित करना होता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और इन प्रावधानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को कैसे प्रभावित किया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, (UAPA), 1967 और एन. आई. ए. अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिये। (2019) |

सामाजिक न्याय

ग्रीनिंग द एजुकेशन सेक्टर

प्रिलिम्स के लिये:यूनेस्को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, सतत् विकास के लिये शिक्षा, व्यापक सुरक्षित स्कूल फ्रेमवर्क (CSSF) 2022-2030, शिक्षा क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के लिये वैश्विक गठबंधन, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल। मेन्स के लिये:ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, भारत में एजुकेशन सेक्टर को ग्रीन बनाने में प्रमुख चुनौतियाँ। |

स्रोत: यूनेस्को

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को ने ग्रीनिंग/हरित एजुकेशन पार्टनरशिप के तहत दो नवीन टूल, ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस (GCG) और ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (GSQS) लॉन्च किये।

ग्रीनिंग एजुकेशन के लिये यूनेस्को के नवीन टूल क्या हैं?

- ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस (GCG):

- उद्देश्य: जलवायु शिक्षा की एक सामान्य समझ स्थापित करना।

- क्षेत्र: यह रेखांकित करना कि देश किस प्रकार पर्यावरणीय विषयों को पाठ्यक्रम में एकीकृत कर सकते हैं।

- शिक्षण परिणाम: 5 वर्ष से 18+ आयु समूहों के लिये विस्तृत शिक्षण परिणाम प्रदान करता है।

- शिक्षण विधियाँ: सक्रिय शिक्षण और व्यावहारिक गतिविधियों पर ज़ोर देती हैं।

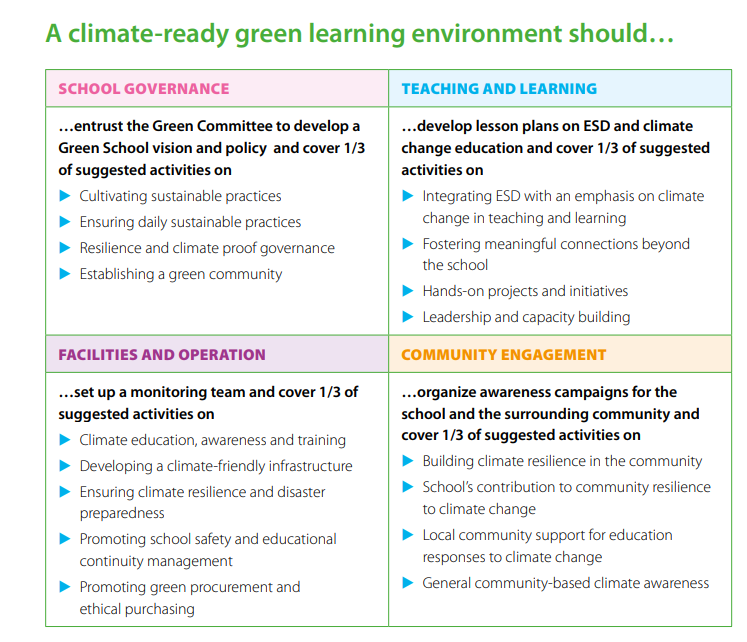

- ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (GSQS):

- उद्देश्य: यह एक क्रिया-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ "ग्रीन स्कूल" बनाने के लिये न्यूनतम आवश्यकताएँ निर्धारित करता है।

- गवर्नेंस: यह स्थायी प्रबंधन की देखरेख हेतु छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सहित ग्रीन गवर्नेंस समितियों की स्थापना की सिफारिश करता है।

- शिक्षक प्रशिक्षण: पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर शिक्षकों के लिये व्यापक प्रशिक्षण की मांग करता है।

- रिसोर्स ऑडिट: यह स्कूलों के भीतर ऊर्जा, जल, भोजन और अपशिष्ट के ऑडिट आयोजित करने का समर्थन करता है।

- सामुदायिक जुड़ाव: यह स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में छात्रों की मदद करने के लिये व्यापक समुदाय के साथ मज़बूत संबंधों को प्रोत्साहित करता है।

ग्रीनिंग/हरित एजुकेशन पार्टनरशिप क्या है?

- परिचय: ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप एक वैश्विक पहल है, जिसमें 80 सदस्य देश शामिल हैं, जो शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका का उपयोग करके जलवायु संकट से निपटने के लिये देशों का समर्थन करने हेतु एक संपूर्ण-प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाते हैं।

- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ग्रीन स्कूलों में परिवर्तित करना है, ताकि शिक्षार्थियों को जलवायु के लिये तैयार किया जा सके तथा स्थिरता पहलों में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 90% देशों में ग्रीन नेशनल करिकुलम प्राप्त करना भी है।

- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ग्रीन स्कूलों में परिवर्तित करना है, ताकि शिक्षार्थियों को जलवायु के लिये तैयार किया जा सके तथा स्थिरता पहलों में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

- स्तंभ: इसे सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal- SDG) लक्ष्य 4.7 के साथ संरेखित करते हुए परिवर्तनकारी शिक्षा के चार प्रमुख स्तंभों के आस-पास संरचित किया गया है:

- ग्रीनिंग स्कूल

- ग्रीनिंग करिकुलम

- ग्रीनिंग टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम कैपेसिटी

- ग्रीनिंग कम्यूनिटी

- आवश्यकता:

- हाल ही में यूनेस्को द्वारा किये गए अध्ययन में सर्वेक्षण किये गए 70% युवाओं ने कहा कि स्कूल में जो उन्होंने सीखा था, उसके आधार पर जलवायु परिवर्तन के बारे में उनकी समझ सीमित है।

- यूनेस्को द्वारा 100 देशों के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे में जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार एकीकृत किया जाए, इस पर किये गए शोध से कई चुनौतियाँ सामने आईं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

- जाँचे गए पाठ्यक्रमों में से लगभग 47% में जलवायु परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं थी।

- ग्रीन स्कूल: यूनेस्को के अनुसार, ग्रीन स्कूल एक शिक्षण संस्थान है जो सतत् विकास के लिये शिक्षा (Education for Sustainable Development- ESD) के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसका विशेष ध्यान जलवायु परिवर्तन से निपटने पर है।

- हरित विद्यालय के सिद्धांत:

- समग्र शिक्षा: शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, आत्म-जागरूकता, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों का पोषण करके समग्र विकास को प्राथमिकता देना।

- इसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये व्यक्तिगत और अनुभवात्मक शिक्षण, अंतःविषयक दृष्टिकोण तथा सामुदायिक सहभागिता को शामिल किया गया है।

- सस्टेनेबिलिटी अभ्यास: ग्रीन स्कूल ऊर्जा, जल उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, कैंटीन और भवन तथा स्कूल प्रांगण डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में सतत् अभ्यासों को लागू करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आती है एवं विद्यार्थियों व कर्मचारियों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित होता है।

- उत्तरदायित्व की भावना: शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल और वैश्विक नागरिकता विकसित करने के लिये सतत् विकास के लिये शिक्षा (ESD) को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना।

- समग्र शिक्षा: शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, आत्म-जागरूकता, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों का पोषण करके समग्र विकास को प्राथमिकता देना।

- व्यापक स्कूल सुरक्षा ढाँचे के साथ संरेखण (CSSF): ग्रीन स्कूल गुणवत्ता मानक शैक्षिक सेटिंग्स के भीतर सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिये CSSF के साथ संरेखित करता है।

- शिक्षा क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के लिये वैश्विक गठबंधन (Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector- GADRRRES) ने 12 सितंबर, 2022 को व्यापक सुरक्षित स्कूल फ्रेमवर्क (Comprehensive Safe School Framework- CSSF) 2022-2030 लॉन्च किया।

- हरित विद्यालय के सिद्धांत:

नोट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने के महत्त्व को रेखांकित करती है।

भारत में एजुकेशन सेक्टर की ग्रीनिंग से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- व्यापक स्थिरता नीतियों का अभाव: शिक्षा में स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु की गई प्रमुख पहलों के बावजूद भारत में एक व्यापक राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचे (जो शिक्षा के सभी स्तरों पर पर्यावरणीय स्थिरता सिद्धांतों के एकीकरण को अनिवार्य और निर्देशित करता हो) का अभाव है।

- बुनियादी ढाँचे का अभाव: भारत में कई शैक्षणिक संस्थानों (विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में) में बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे धारणीय प्रथाओं को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- पाठ्यक्रम में एकीकरण का अभाव: कई भारतीय स्कूलों एवं कॉलेजों में पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के बावजूद मुख्यधारा के विषयों में व्यापक स्थिरता तथा एकीकरण का अभाव देखने को मिलता है।

- शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव: शिक्षा के प्रभावी एकीकरण हेतु शिक्षकों को पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी सिद्धांतों, शिक्षण विधियों एवं व्यावहारिक अनुप्रयोगों में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिये।

- शिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल से लैस करने हेतु व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल या संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है।

- हरित भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी की सीमित उपलब्धता: भारत का विनिर्माण उद्योग अभी भी धारणीय भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी उपयोग के संदर्भ में संक्रमण की प्रक्रिया में है।

- हरित भवन निर्माण सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों तथा जल-कुशल उपकरणों की सीमित उपलब्धता से शैक्षणिक संस्थानों में (विशेष रूप से दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में) धारणीय प्रथाओं को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- पर्यावरण जागरूकता संबंधी अभियान: सोशल मीडिया एवं छात्र नेताओं को शामिल करके एजुकेशन सेक्टर की ग्रीनिंग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रेरित करने हेतु लोगों को जागरूक करना चाहिये।

- एजुकेशन सेक्टर की ग्रीनिंग से संबंधित कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिये ताकि वे शिक्षण विधियों में स्थिरता संबंधी अवधारणाओं को एकीकृत करने के लिये प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोणों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिल सके।

- शिक्षा को अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु परियोजना-आधारित शिक्षण, विमर्श-आधारित शिक्षण तथा अनुभवात्मक शिक्षण जैसी नवीन तकनीकों पर बल देना चाहिये।

- स्थायित्व-संबंधी खरीद नीति: स्कूलों को ऊर्जा-कुशल वस्तुओं को अपनाने के क्रम में छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं की खरीद हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे कि पुनर्नवीनीकृत कागज़ से बनी नोटबुक।

- यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है, छात्रों को ज़िम्मेदारीपूर्ण विकल्पों के बारे में जागरूकता प्रदान करता है और साथ ही इससे दीर्घकाल में लागत बचत भी सुनिश्चित हो सकती है।

- हालाँकि सफल कार्यान्वयन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्तिकर्त्ताओं की उपलब्धता जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है।

- पर्यावरण उद्यमिता प्रतियोगिताएँ: पर्यावरण उद्यमिता प्रतियोगिताएँ आयोजित करना जहाँ छात्र स्थानीय पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियों के लिये नवीन समाधान विकसित करते हैं।

- यह रचनात्मकता, समस्या-समाधान कौशल तथा हरित नवाचार की भावना को बढ़ावा देता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: विश्लेषण करें कि स्थायी सतत् विकास को आगे बढ़ाने के लिये शिक्षा क्षेत्र की ग्रीनिंग करना कितना महत्त्वपूर्ण है। भारत में इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. भारत में डिजिटल पहल किस प्रकार से देश में शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020) प्रश्न. जनसंख्या से जुड़ी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिये तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिये। (2021) |

जैव विविधता और पर्यावरण

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीते

प्रिलिम्स के लिये:चीता पुनःवापसी योजना, कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (KNP), CITES, प्रोजेक्ट चीता, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। मेन्स के लिये:भारत में चीता स्थानांतरण से संबंधित चुनौतियाँ, जैवविविधता का महत्त्व, अनुवांशिकी, प्रजातियाँ, पारिस्थितिकी तंत्र। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

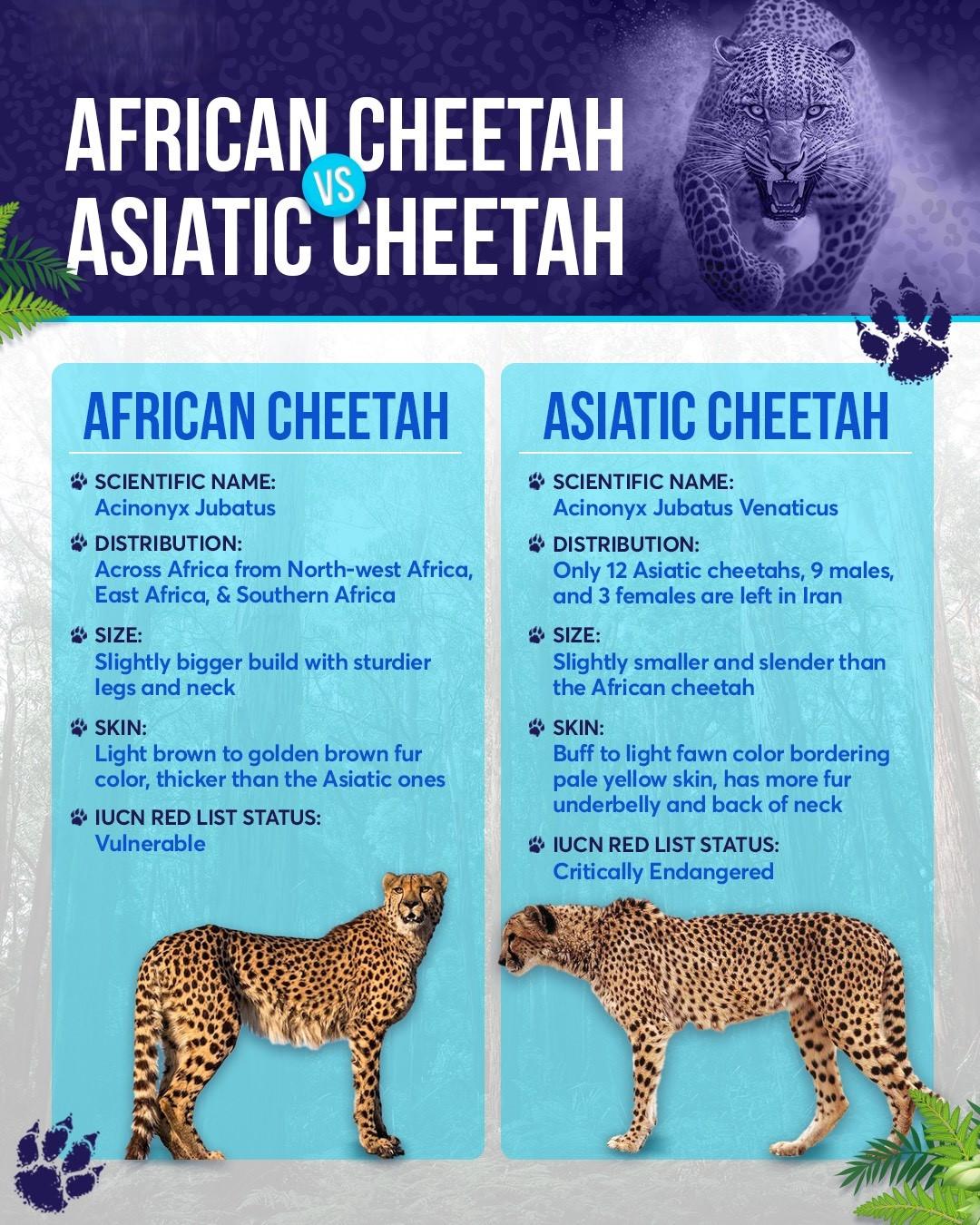

हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि उन्होंने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (GSWS) में अफ्रीका से चीतों की पुनःवापसी की अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।

- यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर होगा।

प्रोजेक्ट चीता:

- प्रोजेक्ट का पहला चरण वर्ष 2022 में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित किये गए चीतों की आबादी को बहाल करना है।

- इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है।

- यह प्रोजेक्ट NTCA द्वारा मध्यप्रदेश वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत भारत केन्या से चीतों को मंगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी उनके आवास समान हैं।

- चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) में स्थानांतरित किया जाएगा।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- स्थान:

- वर्ष 1974 में अधिसूचित, पश्चिमी मध्यप्रदेश के मंदसौर और नीमच ज़िले, जिसमें राजस्थान के सीमा क्षेत्र भी शामिल है।

- चंबल नदी, अभयारण्य को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है, जिसमें गांधी सागर बाँध अभयारण्य के भीतर स्थित है।

- पारिस्थितिकी तंत्र:

- इसके पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता इसके चट्टानी क्षेत्रों के साथ-साथ उथली मृदा है, जो सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को संदर्भित करती है।

- इसमें शुष्क पर्णपाती वृक्षों एवं झाड़ियों से घिरे खुले घास के मैदान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अभयारण्य के भीतर नदी घाटियाँ सदाबहार हैं।

- चीतों के लिये आदर्श पर्यावास:

- केन्या के सुप्रसिद्ध मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य से समानता के कारण, जो अपने सवाना घास के मैदानों एवं पशुओं की प्रचुरता के लिये विख्यात है, यह अभयारण्य चीतों के लिये विशेष स्थान रखता है।

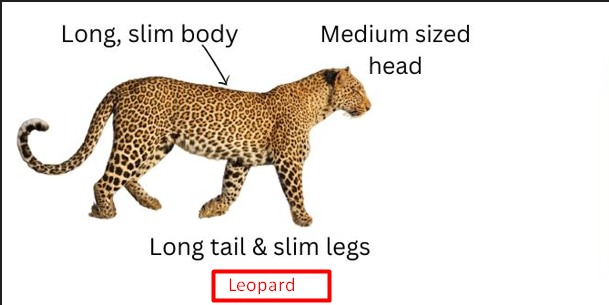

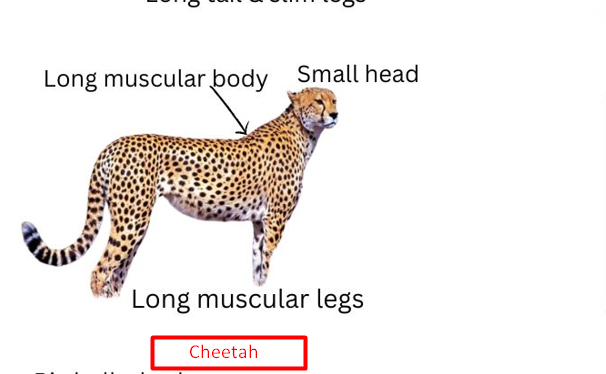

चीतों के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य:

- प्रजनन एवं परिपक्वता: चीते वर्ष भर प्रजनन करते हैं, वर्षों के मौसम में इनका प्रजनन चरम पर होता है। मादाएँ 20-24 महीनों में यौन परिपक्वता तक पहुँचती हैं, जबकि नर बाद में 24-30 महीनों में परिपक्व होते हैं।

- गर्भधारण और प्रसव: गर्भधारण अवधि लगभग 90-95 दिनों तक रहती है, जिसमें सामान्यतः 3-5 शावक होते हैं।

- स्वरोच्चार: शेर एवं बाघ जैसी अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत, चीता दहाड़ता नहीं है। वे विभिन्न स्वरों के माध्यम से संवाद करते हैं, जिनमें ऊँची-ऊँची चहचहाहट या भौंकना भी शामिल है।

- क्षेत्रीय व्यवहार:

- चीते आमतौर पर एकांतवासी होते हैं और अपने क्षेत्र को चिह्नित करने के लिये अनेक तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ों या चट्टानों पर खरोंच के निशान बनाना तथा मूत्र के छिड़काव या वस्तुओं पर अपना गाल रगड़कर गंध को चिह्नित करते हैं।

- वे अन्य चीतों को अपनी उपस्थिति के बारे में चेतावनी देने तथा क्षेत्र स्थापित करने के लिये "रुककर भौंकने (stutter bark)" जैसी आवाज़ें भी निकालते हैं।

- गति और शिकार:

- चीता सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर है, जो कम समय में 120 किमी/घंटा की गति तक पहुँचने में सक्षम है और केवल 3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है।

- ये अपने शिकार को फँसाने के लिये अपने अर्द्ध-आकुंचन (Semi-Retractable) पंजों के साथ "ट्रिपिंग" नामक एक अद्वितीय अनुकूलन का उपयोग करते हैं।

- अपनी गति के बावजूद, इनकी शिकार सफलता दर केवल 40-50% है।

- चीता की संरक्षण स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित

- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 2

- CITES का परिशिष्ट I

गांधी सागर को चीता आवास बनाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- अपर्याप्त शिकार आधार: वर्तमान शिकार सँख्या (चीतल, काला हिरण, चिंकारा) चीतों के लिये अपर्याप्त है। चीतों के शिकार के लिये शिकार जानवरों की सँख्या बढ़ाना उनके सतत् अस्तित्त्व के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- चीता गठबंधन परिवार के लिये लगभग 350 खुर वाले जानवरों की आबादी की आवश्यकता है। खुर वाले जानवर जानवरों के एक विविध समूह के सदस्य हैं, जैसे कि खुर वाले बड़े स्तनधारी (जैसे- हिरण) आदि।

- GSWS में तेंदुआ एक ही शिकार के लिये प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से चीतों के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।

- निवास स्थान में परिवर्तन: केन्या से भारत में स्थानांतरित किये गए चीतों के बाल अफ्रीकी शीतकाल के लिये मोटे हो सकते हैं, जिसकी भारत की जलवायु में आवश्यकता नहीं है।

- इससे उन्हें असुविधा हो सकती है और नए वातावरण में ढलने तक उनके लिये समायोजित होना कठिन हो सकता है।

- मानव बस्ती से निकटता: कुनो के विपरीत, गांधी सागर में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के ठीक बाहर राजमार्ग एवं मानव बस्तियाँ इस संदर्भ में चुनौतियाँ पेश कर सकती हैं।

- संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता: चीतों के स्थानांतरण पर अंतिम निर्णय मानसून के मौसम के बाद लेना उचित होगा, क्योंकि इस समय बिल्ली प्रजातियाँ संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं।

कुनो नेशनल पार्क:

|

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में चीतों की पुनःवापसी से संबंधित चुनौतियों एवं निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। यह पहल जैवविविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2012)

उपर्युक्त में से कौन-से स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं? (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) |

कृषि

धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण

प्रिलिम्स के लिये:धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR), जलीय दाब, भूजल मेन्स के लिये:धान की प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि के लाभ और मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

पंजाब सरकार धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसे धान की खेती की 'टार-वाटर' (Tar-Wattar) तकनीक भी कहा जाता है, जो पारंपरिक रोपाई की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है।

- हालाँकि पंजाब में DSR को अपनाने की गति धीमी रही है, वर्ष 2023 में केवल 1.73 लाख एकड़ (धान की खेती में प्रयोग होने वाले खेतों के 79 लाख एकड़ में से) में इस तकनीक का उपयोग किया गया।

धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) क्या है?

- धान की रोपाई तकनीक:

- इस तकनीक में किसान नर्सरी तैयार करते हैं, जहाँ सबसे पहले बीज बोए जाते हैं।

- 25-35 दिनों के बाद, युवा पौधों को उखाड़कर मुख्य खेत में पुनः रोप दिया जाता है।

- यह विधि श्रम और जल की अधिक खपत वाली है, यह उपज को अधिकतम करने तथा बेहतर फसल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिये जानी जाती है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 25-27 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है।

- धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR):

- इस विधि में नर्सरी की तैयारी या रोपाई शामिल नहीं है।

- DSR में पूर्व से अंकुरित बीजों को ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन द्वारा रोपाई से लगभग 20-30 दिन पहले प्रत्यक्ष रूप से खेत में डाला जाता है।

- बीजारोपण प्रक्रिया से पहले खेत को सिंचित और समतल किया जाता है, जिसे सीड ड्रिल या लकी सीडर का उपयोग करके किया जाता है।

- बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक घोल में भिगोकर उपचारित किया जाता है।

- पहली सिंचाई, बुवाई के 21 दिन बाद की जाती है।

- DSR की सफलता हेतु मृदा की विशेषताएँ:

- मृदा का संघटन: यह सघन या मध्यम से लेकर भारी मृदा हेतु अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें मृदा की अधिकता एवं रेत की मात्रा में कमी के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है।

- पंजाब की केवल 20% मृदा ही कम सघन है।

- मृदा में लौह तत्त्व: इसके लिये मृदा में पौधों के लिये उपलब्ध लौह तत्त्व प्रचुर मात्रा में होने के साथ खरपतवार न्यूनतम होना चाहिये।

- लौह तत्त्व की कमी के कारण एक महीने के बाद इस फसल की रोपाई की आवश्यकता हो सकती है, जिससे DSR से होने वाले श्रम-बचत लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

- ऑक्सीकृत आयरन (भूरे रंग का) के बजाय, यदि आवश्यक हो तो पूरक के रूप में फेरस आयरन (हरे रंग का, गैर-ऑक्सीकृत) का उपयोग करना चाहिये।

- मृदा का संघटन: यह सघन या मध्यम से लेकर भारी मृदा हेतु अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें मृदा की अधिकता एवं रेत की मात्रा में कमी के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है।

DSR तकनीक के लाभ:

- जल के उपयोग में कमी आना:

- DSR तकनीक से परंपरागत विधि की तुलना में जल के उपयोग को 15-20% तक कम किया जा सकता है, जिसमें प्रति किलोग्राम चावल के उत्पादन हेतु 3,600 से लेकर 4,125 लीटर जल की आवश्यकता होती है।

- पारंपरिक तरीकों में 25 से 27 बार सिंचाई की आवश्यकता की तुलना में DSR तकनीक में 15-18 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है।

- श्रम की कम आवश्यकता:

- पारंपरिक रोपाई विधि (जिसमें धान के पौधों को उखाड़कर मुख्य खेत में फिर से रोपना पड़ता है) की तुलना में इसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है।

- परिपक्वता अवधि कम होना:

- DSR तकनीक का उपयोग करके उगाई गई फसलें, पारंपरिक तरीके से उगाई गई फसलों की तुलना में 7-10 दिन पहले पक जाती हैं। इससे किसानों को धान की पराली का प्रबंधन करने हेतु अधिक समय मिल जाता है।

- मृदा स्वास्थ्य में सुधार:

- DSR तकनीक से मृदा में कम हस्तक्षेप होने से यह मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरता को बनाए रखने में सहायक हो सकती है क्योंकि पारंपरिक विधि में अधिक जुताई की आवश्यकता होती है।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी:

- पडलिंग में मृदा को जल संतृप्त करना और उसके बाद जुताई अथवा हैरोइंग जैसी तकनीकों के माध्यम से यांत्रिक रूप से खंडित करना शामिल है।

- पारंपरिक रोपाई विधि में मृदा को दलदली (पडलिंग) किया जाता है, जिससे मीथेन नामक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित होती है।

- DSR तकनीक में पडलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे मीथेन उत्सर्जन कम हो जाता है।

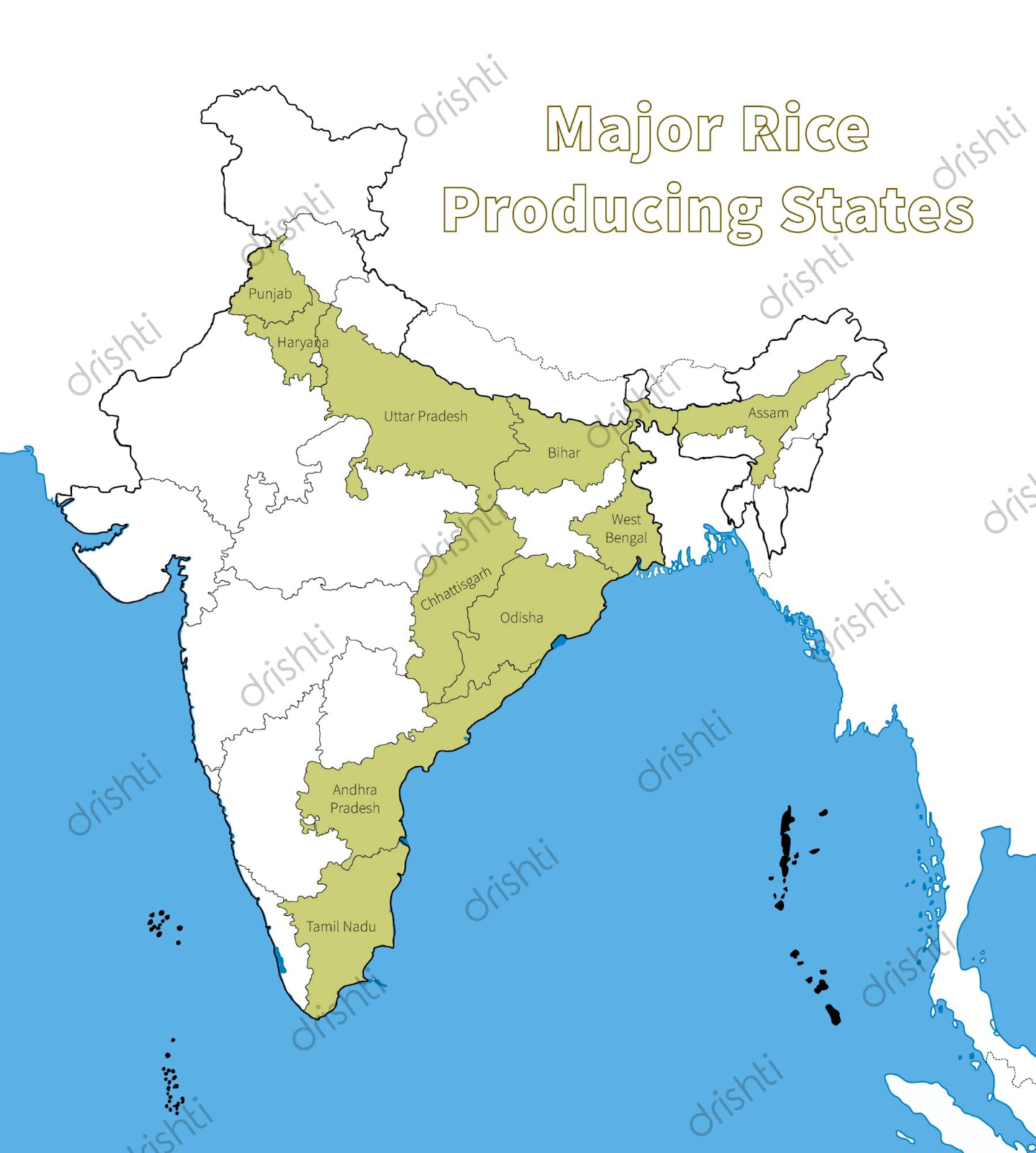

चावल/धान

- चावल भारत की अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन है।

- यह एक खरीफ फसल है जिसके लिये उच्च तापमान (25°C से ऊपर) एवं उच्च आर्द्रता के साथ 100 से.मी. से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है।

- दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की दो या तीन फसलें उगाई जाती हैं।

- पश्चिम बंगाल में किसान चावल की तीन फसलें उगाते हैं जिन्हें 'औस', 'अमन' एवं 'बोरो' कहा जाता है।

- भारत में कुल फसली क्षेत्र का लगभग एक-चौथाई क्षेत्र चावल की खेती में प्रयोग किया जाता है।

- अग्रणी उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब।

- उच्च उपज वाले राज्य: पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल।

- चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

DSR तकनीक से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- रियायती बिजली: पंजाब के किसानों द्वारा DSR अपनाने से झिझकने का एक बड़ा कारण सब्सिडी युक्त या मुफ्त बिजली की उपलब्धता है, जो DSR जैसी जल-बचत तकनीकों को अपनाने के प्रोत्साहन को कम कर देता है।

- खरपतवार वृद्धि: पारंपरिक तरीकों में, पौधे प्रारंभ से ही खरपतवार से लंबे होते हैं, जबकि DSR में, पौधे एवं खरपतवार दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जिससे कटाई में समस्या होती है और साथ ही जनशक्ति का उपयोग करके खरपतवार हटाने की लागत भी बढ़ जाती है।

- जागरूकता का अभाव: DSR के लाभों के बारे में जागरूकता तथा मार्गदर्शन अपर्याप्त है। किसान DSR से होने वाली पैदावार के बारे में अनिश्चित हैं, क्योंकि मृदा के प्रकार के आधार पर परिणाम अलग-अलग होते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

- लागत: DSR मशीनों की उच्च लागत एक महत्त्वपूर्ण बाधा है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिये।

- इसके अतिरिक्त, DSR को अपनाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुशल प्रवासी मज़दूरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो रोज़गार के लिये पारंपरिक धान रोपाई पर निर्भर हैं।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार को जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके इस रणनीति को आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिये। किसान सखी अथवा किसान मित्र DSR के संबंध में जानकारी प्रसारित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। राज्य सरकारें DSR सीडर मशीनों पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं और साथ ही DSR पद्धति से कृषि करने वाले प्रत्येक एकड़ के लिये वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही हैं। अंततः यह सिचाई, बिजली और श्रम पर सरकार की नीतियाँ DSR को बढ़ावा देने में प्रमुख चालक होंगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। किसानों के बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं, सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. कृषि में शून्य जुताई के क्या-क्या लाभ हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |