पेरोवस्काइट सौर सेल और भारत का सौर ऊर्जा विकास

प्रिलिम्स के लिये:सौर ऊर्जा, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मेन्स के लिये:भारत में सौर ऊर्जा अंगीकरण की चुनौतियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में सरकारी पहल |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पेरोवस्काइट सौर सेल (PSC) के पुनर्चक्रण के लिये एक संधारणीय, जल-आधारित विधि का उल्लेख किया गया है, जो सौर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है और भारत के हरित ऊर्जा के लिये प्रयास को समर्थन प्रदान कर सकता है।

पेरोवस्काइट सौर सेल क्या हैं?

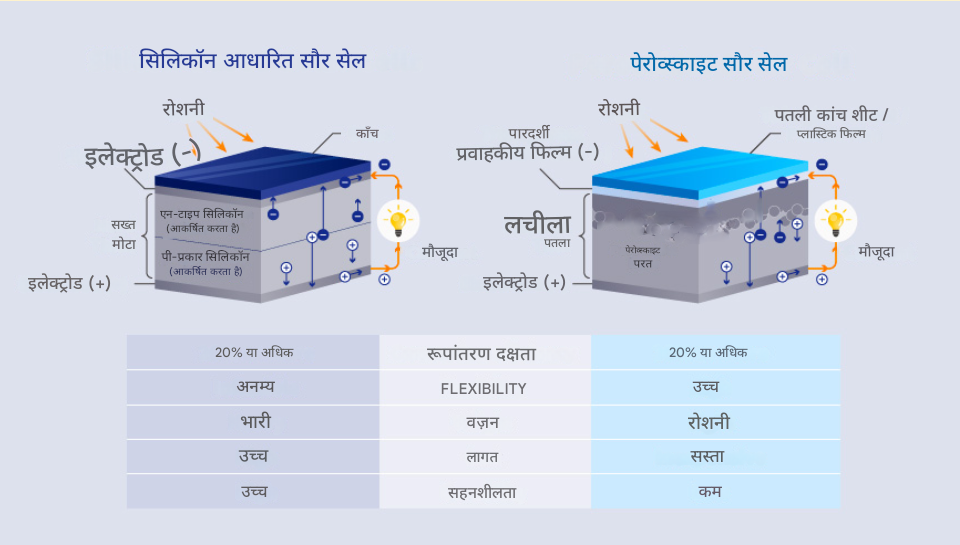

- PSC के संदर्भ में: PSC एक प्रकार की पतली फिल्म वाला सौर सेल है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने और प्रकाशविद्युत प्रभाव के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिये प्रकाश-अवशोषित सक्रिय परत के रूप में पेरोवस्काइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिससे उच्च दक्षता प्राप्त होती और उत्पादन लागत भी कम होती है।

- पेरोव्स्काइट सामग्री: यह किसी भी ऐसे यौगिक को संदर्भित करता है जो खनिज पेरोव्स्काइट (CaTiO₃) के समान क्रिस्टल संरचना साझा करता है।

- सौर प्रौद्योगिकी में, यह सामान्यतः धातु-हैलाइड पेरोव्स्काइट्स का द्योतक है, जो एक धातु धनायन (जैसे सीसा), एक हैलाइड ऋणायन (जैसे आयोडाइड) और एक कार्बनिक अणु (जैसे मिथाइलमोनियम) से बने संकर कार्बनिक-अकार्बनिक पदार्थ हैं।

- ये सामग्रियाँ अपने उत्कृष्ट प्रकाश अवशोषण, आवेश अभिगमन गुणधर्मों और ट्यूनेबिलिटी के लिये जानी जाती हैं, जो उन्हें फोटोवोल्टिक और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिये आदर्श बनाती हैं।

- मुख्य चिंताएँ: PSC में विषाक्त सीसा होता है, जो पुनर्चक्रण के दौरान गंभीर पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करता है।

- परंपरागत रूप से, इन सेल के पुनर्चक्रण में डाइमिथाइलफॉर्मामाइड जैसे हानिकारक कार्बनिक विलायकों का उपयोग होता था, जिससे यह प्रक्रिया और भी अधिक संकटजनक हो जाती थी।

- पेरोवस्काइट कोशिकाओं का हरित पुनर्चक्रण (नेचर स्टडी): इस अध्ययन में PSC को पुनर्चक्रित करने हेतु जल-आधारित विधि प्रस्तुत की गई, जिससे डाइमिथाइलफॉर्मामाइड जैसे विषैले विलायकों की आवश्यकता समाप्त हो गई।

- इस प्रक्रिया में सीसा को सुरक्षित रूप से निकालने के लिये सोडियम एसीटेट का उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम आयोडाइड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड पेरोव्स्काइट क्रिस्टल को पुनर्योजित करने में मदद करते हैं।

- अन्य परतों को इथेनॉल और एथिल एसीटेट का उपयोग करके पुनः प्राप्त किया जाता है।

- यह विधि के प्रयोग से 99% सामग्री पुनः प्राप्त कर ली जाती है तथा पाँच चक्रों तक इसकी दक्षता बनी रही है, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है तथा पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।

- इस प्रक्रिया में सीसा को सुरक्षित रूप से निकालने के लिये सोडियम एसीटेट का उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम आयोडाइड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड पेरोव्स्काइट क्रिस्टल को पुनर्योजित करने में मदद करते हैं।

भारत की वर्तमान सौर क्षमता कितनी है?

- सौर क्षमता: अप्रैल 2025 तक कुल संस्थापित सौर क्षमता 105.65 गीगावाट है।

- इसमें थल आधारित संस्थापनाओं से 81.01 गीगावाट, रूफटॉप सोलर से 17.02 गीगावाट, हाइब्रिड परियोजनाओं के सौर घटकों से 2.87 गीगावाट तथा ऑफ-ग्रिड प्रणालियों से 4.74 गीगावाट शामिल है।

- भारत की कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 47% है, जिससे देश में नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

- भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 में 2 गीगावाट थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 60 गीगावाट हो गई है, जिससे देश संबद्ध क्षेत्र में एक अग्रणी देश बन गया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है।

- भारत की प्रमुख सौर पहल: रूफटॉप सौर कार्यक्रम को SUPRABHA (भारत में RTS त्वरण के लिये सतत् भागीदारी) और SRISTI (भारत के सौर परिवर्तन के लिये सतत् रूफटॉप कार्यान्वयन) जैसी पहलों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसका उद्देश्य RTS अपनाने में तेज़ी लाना है। वर्ष 2024 में 4.59 गीगावाट की नई संस्थापनाओं के साथ इसमें 53% की वृद्धि दर्ज की गई।

- विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) के तहत वर्ष 2025 तक 10 लाख आवासों पर सौर पैनल संस्थापित किये गए।

- इस योजना के तहत छतों पर सहायिकी प्राप्त सौर पैनल संस्थापित कर आवासों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाती है।

- PMSGMBY के अंतर्गत "आदर्श सौर ग्राम" पहल का उद्देश्य प्रति ज़िले एक सौर ऊर्जा संचालित ग्राम की स्थापना करना है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत कृषि में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये सौर पंप और ग्रिड संसक्त संयंत्रों के लिये सब्सिडी के साथ किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 तक, 6.1 लाख पंप स्थापित किये गए, 35 लाख सौर ऊर्जा से संचालित किये गए, जिससे 4 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

- विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) के तहत वर्ष 2025 तक 10 लाख आवासों पर सौर पैनल संस्थापित किये गए।

- अग्रणी राज्य: राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु भारत के कुल उपयोगिता-स्तरीय सौर संस्थापनाओं में 71% का योगदान देकर अग्रणी रहे।

भारत में सौर उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद: उपयोगिता-स्तरीय सौर संयंत्रों को प्रति मेगावाट ~5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। ऐसे देश में जहाँ कृषि मुख्य आधार है, सौर ऊर्जा के लिये भूमि अधिग्रहण से प्रायः विस्थापन, विरोध (जैसे, धोलेरा पार्क) और खाद्य सुरक्षा पर समझौता होता है।

- रूफटॉप सोलर के लिये छाया-मुक्त स्थान (3 किलोवाट के लिये ~300 वर्ग फुट) की आवश्यकता होती है, जो कई शहरी घरों या अपार्टमेंट परिसरों में उपलब्ध नहीं है।

- भूमि अधिग्रहण में देरी और संबंधित कार्यान्वयन बाधाओं के कारण, वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट सौर लक्ष्य के तहत वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट छत सौर क्षमता का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण समय सीमा को बढ़ाकर वर्ष 2026 कर दिया गया।

- जागरूकता की कमी और लागत, रखरखाव और स्थापना के बारे में गलत धारणाएँ अपनाने में बाधा डालती हैं।

- बुनियादी ढाँचे की कमी: भारत का मौजूदा ग्रिड बुनियादी ढाँचा, जो मुख्य रूप से केंद्रीकृत ताप विद्युत के लिये डिज़ाइन किया गया है, सौर ऊर्जा की अस्थायी और विकेंद्रीकृत प्रकृति को संभालने के लिये अपर्याप्त है।

- यद्यपि ट्रांसमिशन और वितरण घाटे में सुधार हुआ है (वित्त वर्ष 2016 में 23.7% से वित्त वर्ष 2023 में 15.37%), फिर भी यह वैश्विक औसत से अधिक है, जिससे एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- निवेश संबंधी बाधाएँ: 3-5 किलोवाट की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली के लिये 2.2 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की शुरुआती स्थापना लागत, सरकारी सब्सिडी के बावजूद एक महत्त्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।

- सौर परियोजनाओं के लिये पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो छोटे उद्यमियों के लिये बाधा उत्पन्न करता है।

- इसके अतिरिक्त, निम्न आय वाले परिवारों से ऋण वितरण और वसूली में ऋण जोखिम वित्तपोषकों के लिये चिंता का विषय बना हुआ है।

- घरेलू विनिर्माण अंतराल: भारत मुख्य रूप से चीन से आयातित सौर मॉड्यूल और घटकों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- वर्ष 2023-24 में, भारत ने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर उपकरण आयात किये, जिसमें चीन ने 62.6% की आपूर्ति की।

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी नीतियों के बावजूद, स्वदेशी सौर विनिर्माण की वृद्धि धीमी है।

- पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव: भादला (राजस्थान) जैसे बड़े सौर पार्क जैवविविधता के लिये खतरा हैं, जबकि भारत में वर्ष 2030 तक 34,600 टन सौर अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है। पुनर्चक्रण नीति की कमी पर्यावरणीय चुनौती को और बढ़ा देती है।

- सीमित बैटरी भंडारण क्षमता: भारत में बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियाँ महँगी और अविकसित हैं, जिससे 24x7 सौर उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

- भारत में बैटरी भंडारण क्षमता केवल 20 मेगावाट घंटा है, जबकि वर्ष 2032 तक इसकी अनुमानित आवश्यकता 74 गीगावाट होगी।

भारत अपनी सौर ऊर्जा वृद्धि को कैसे बनाए रख सकता है और उसमें तेज़ी ला सकता है?

- भूमि उपयोग का अनुकूलन: चूँकि बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिये महत्त्वपूर्ण भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिये सौर प्रतिष्ठानों को कृषि गतिविधियों (Agrivoltaics) के साथ एकीकृत करने से भूमि उपयोग का अनुकूलन किया जा सकता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

- जल निकायों पर सौर पैनल लगाने से (जैसा कि केरल में कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना और तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सौर संयंत्र में देखा गया है) भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों को कम किया जा सकता है और जल वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है, जिससे जल संरक्षण में योगदान मिलेगा।

- ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण: उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सौर ऊर्जा की अनियमितता को दूर करने के लिये स्केलेबल, लागत प्रभावी भंडारण समाधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- लोड प्रबंधन में सुधार के लिये मांग पूर्वानुमान और वास्तविक समय निगरानी के साथ AI-सक्षम ग्रिड विकास को एकीकृत करना।

- डिस्कॉम सुधार: सौर ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में सुधार आवश्यक है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

- सौर अपशिष्ट के लिये सर्कुलर इकोनॉमी: भारत को वर्ष 2022 के ई-कचरा प्रबंधन नियमों के अनुरूप एक राष्ट्रीय सौर पैनल रीसाइक्लिंग नीति लागू करनी चाहिये।

- इस नीति से निजी क्षेत्र को सौर अपशिष्ट के प्रबंधन, पर्यावरणीय खतरों को कम करने तथा सौर पैनल घटकों के लिये सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिये सतत् तरीके विकसित करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: यद्यपि PLI योजनाओं ने मॉड्यूल उत्पादन को बढ़ावा दिया है, फिर भी एक लचीली सौर आपूर्ति शृंखला बनाने के लिये पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट्स और वेफर्स जैसे अपस्ट्रीम खंडों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे मंचों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण तक पहुँच को सुगम बनाया जा सकता है, जिससे भारत की सौर महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

भारत का सौर ऊर्जा भविष्य एक एकीकृत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और शासन चुनौतियों से निपटता है। सतत् विकास लक्ष्य (SGD) 7 के साथ स्थापित करके, जो सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, सतत् और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, भारत अपने घरेलू ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक नेता बन सकता है, जो इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं और सतत् विकास दृष्टि को दर्शाता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में सौर ऊर्जा उद्योग के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ हैं, हालाँकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। विस्तृत वर्णन कीजिये। (2020) |

भारत में पराली दहन की समस्या का समाधान

प्रिलिम्स के लिये:पराली दहन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), तापमान व्युत्क्रमण, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), धुंध, दिल्ली का वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, खरीफ फसल, रबी फसल। मेन्स के लिये:भारत में पराली दहन के कारण, भारत में पराली दहन से संबंधित मुद्दे, पराली का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

IIM अमृतसर द्वारा वर्ष 2025 में किये गए एक अध्ययन में पंजाब में पराली दहन के लिये सरकारी तंत्र तथा प्रणालीगत बाज़ार विफलताओं को ज़िम्मेदार ठहराया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी राज्य के नेतृत्व वाली नीतियों से अप्रत्यक्ष रूप से अस्थिर कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

पराली दहन क्या है?

और पढ़ें: पराली दहन

भारत में पराली दहन के प्रमुख कारण क्या हैं?

- नीति-प्रेरित एकल-फसल पद्धति: MSP प्रणाली के तहत गेहूँ और धान के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे किसानों को आय की गारंटी मिलने के साथ मूल्य जोखिम कम (विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में) होता है।

- इससे फसल विविधीकरण हतोत्साहित होता है और धान की पराली को किसान अक्सर अगली बुवाई के मौसम के लिये खेतों को जल्दी से जल्दी साफ करने के लिये जला देते हैं।

- बाजार विकृतियाँ और मूल्य दबाव: भारत में कृषि विपणन प्रणाली विकृत है जिसमें किसान बिचौलियों (आढ़तियों) पर निर्भर रहते हैं जो फसल की कीमतों, ऋण पहुँच और बाज़ार संबंधों को नियंत्रित करते हैं।

- किसान अपनी उपज इन बिचौलियों द्वारा निर्धारित कम कीमतों पर बेचते हैं, जिसके कारण वे प्रायः ऋण जाल में फँस जाते हैं।

- RBI के एक सर्वेक्षण (मई-जुलाई 2024) में पाया गया कि किसानों को प्रमुख रबी फसलों के लिये उपभोक्ता मूल्य का केवल 40-67% ही प्राप्त हुआ।

- स्थिर MSP दरें खेती की बढ़ती लागत को पूरा करने में विफल हैं, जिससे किसानों को लागत प्रभावी (यद्यपि हानिकारक) पद्धतियों जैसे पराली दहन को मजबूरी में अपनाना पड़ता है।

- किसान अपनी उपज इन बिचौलियों द्वारा निर्धारित कम कीमतों पर बेचते हैं, जिसके कारण वे प्रायः ऋण जाल में फँस जाते हैं।

- व्यवहार्य विकल्पों की कमी: जबकि राज्य द्वारा पराली दहन पर दंड लगाया जाता है लेकिन यह फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिये किफायती एवं धारणीय विकल्प प्रदान करने में विफल रहता है।

- पर्याप्त सरकारी सहायता और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण किसानों को त्वरित एवं सस्ते समाधान के रूप में पराली दहन पर निर्भर रहना पड़ता है।

- जलवायु संबंधी तनाव और उपज अस्थिरता: जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित मानसून एवं बढ़ते तापमान से कृषि अनिश्चितता को बढ़ावा मिला है।

- उदाहरण के लिये, अक्तूबर 2023 में देर से हुई बारिश के कारण फसल कटाई में देरी होने से किसानों को बुवाई के लिये खेत तैयार करने के क्रम में खेतों को जल्दी साफ करने हेतु पराली दहन के लिये मजबूर होना पड़ा।

- बायो-डीकंपोज़र्स का अप्रभावी कार्यान्वयन: पूसा डीकंपोज़र जैसे बायो-डीकंपोज़र्स का खेतों में उपयोग कम होता है, जिसका कारण लॉजिस्टिक में विलंब, परिणामों में असंगतता, और अनुवर्ती कार्यवाही की कमी आती है।

- उचित प्रशिक्षण और समय पर वितरण के बिना, ये पर्यावरण के अनुकूल समाधान बड़े पैमाने पर प्रभावी नहीं हो पाते।

भारत में पराली दहन के क्या प्रभाव हैं?

और पढ़ें: पराली दहन से संबंधित मुद्दे

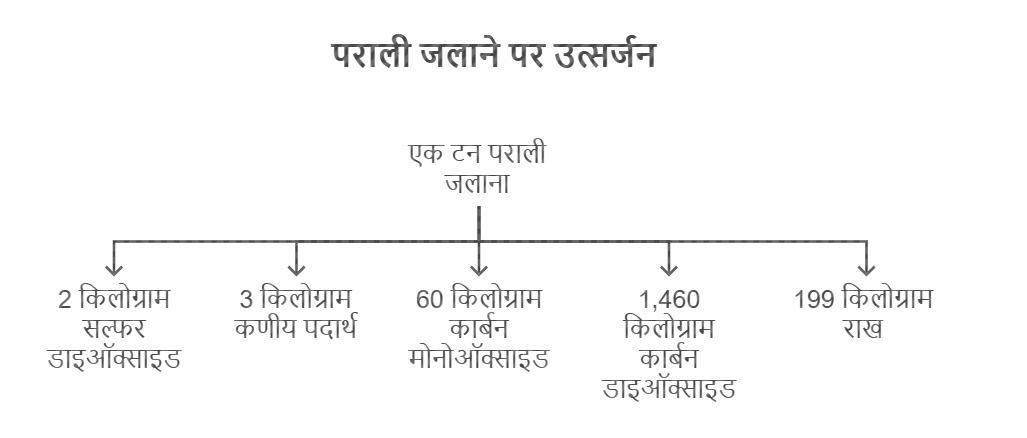

नोट:

- उत्तर भारत में पराली दहन और प्रदूषण: पंजाब, हरियाणा एवं आसपास के राज्यों के किसान रबी फसलों की बुआई के लिये अक्तूबर-नवंबर में धान की पराली जलाते हैं।

- IIT और TERI द्वारा वर्ष 2023 में किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि इस दौरान होने वाले वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 22–35% तक है।

- इन क्षेत्रों से उठने वाली पवनें दिल्ली-NCR में PM2.5 स्तर को बढ़ा देती हैं, प्रत्येक आग की घटना PM2.5 में औसतन 112.44 इकाई की वृद्धि से संबंधित है।

और पढ़ें: उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण

पराली दहन की समस्या के समाधान हेतु तकनीकी उपाय

- टर्बो हैप्पी सीडर मशीन: यह एक ऐसी तकनीक है जो पराली को उसकी जड़ों सहित निकाल देती है और फिर उस साफ किये गए क्षेत्र में बीज बोने की क्षमता रखती है। इसके बाद, निकाली गई पराली को खेत में गीली घास के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

- पूसा डीकंपोजर: यह एक सूक्ष्मजीवी फाॅर्मूलेशन है जिससे धान की पराली विघटित की जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ने के साथ पराली दहन की आवश्यकता कम होती है।

- फसल अवशेषों का पेलेटीकरण: इसके तहत फसल अवशेषों को बायोमास पेलेट में परिवर्तित किया जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिये किया जाता है, जिससे पराली दहन की प्रवृत्ति में कमी आती है और किसानों के लिये अतिरिक्त आय उत्पन्न होती है।

- बायोचार उत्पादन: इसके तहत फसल अवशेषों को पायरोलिसिस के माध्यम से बायोचार में परिवर्तित किया जाता है जिससे मृदा की उर्वरता, जल प्रतिधारण क्षमता एवं सूक्ष्मजीव गतिविधि में वृद्धि होने के साथ कार्बन पृथक्करण में योगदान मिलता है।

भारत में पराली दहन की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

- धारणीय फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: किसानों को धान की जगह कम अवशेष वाली, जल-कुशल फसलों जैसे बाजरा, मक्का या दालों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिये गारंटीकृत MSP, सुनिश्चित खरीद एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आवश्यक है और इससे भू-जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

- पराली उत्पादों के लिये बाज़ार और मूल्य शृंखला: चारा और पैकेजिंग सामग्री जैसे पराली आधारित उत्पादों के लिये बाजार की आवश्यकता है।

- संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचे के माध्यम से मूल्य शृंखला को मज़बूत करना आवश्यक है।

- पराली उत्पादों की मूल्य शृंखलाओं को मनरेगा से जोड़ने के साथ इसके एकत्रीकरण तथा बाज़ार पहुँच के क्रम में FPO को बढ़ावा देना चाहिये, जिससे ग्रामीण आजीविका में वृद्धि हो।

- उन्नत विनियामक हस्तक्षेप: पराली दहन के प्रबंधन के लिये विनियामक हस्तक्षेप को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- कानूनों का सख्ती से पालन करना तथा अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान करना।

- विशिष्ट परिस्थितियों में परमिट जारी करना, जहाँ पराली जलाना आवश्यक या अपरिहार्य हो।

- पराली आधारित उत्पादों के लिये सब्सिडी, कर छूट या प्रत्यक्ष भुगतान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके पराली के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- किसानों के लिये उचित मूल्य निर्धारण: मूल्य पारदर्शिता में सुधार करके, बिचौलियों के नियंत्रण को समाप्त करके और प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क को बढ़ाकर किसानों के लिये उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- इससे किसानों को न केवल आय प्राप्त होगी बल्कि पराली दहन जैसी हानिकारक प्रथाओं पर उनकी निर्भरता भी कम होगी।

- जैव ईंधन, उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देना: लघु-स्तरीय इकाइयों को समर्थन देकर, आपूर्ति शृंखला का व्यावसायीकरण करके तथा जैव-CNG, इथेनॉल एवं पैकेजिंग उद्योगों में औद्योगिक पैमाने पर मांग को बढ़ावा देकर फसल अवशेषों से जैव ईंधन और जैव-आधारित उर्वरकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- छत्तीसगढ़ गौठान मॉडल एक समुदाय-नेतृत्व वाली पहल है, जहाँ गाँव के लोग पाँच एकड़ के भूखंड पर पराली दान के माध्यम से पराली एकत्र करते हैं और फिर उसे गाय के गोबर और प्राकृतिक एंज़ाइमों का उपयोग करके जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं।

- कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) और मशीनीकरण अभिगम को सुदृढ़ करना: बुकिंग ऐप्स और GPS-सक्षम फ्लीट ट्रैकिंग के साथ ग्राम स्तर पर अच्छी तरह से सुसज्जित CHC स्थापित की जानी चाहिये।

- किराये की लागत में छूट देने के अतिरिक्त उसे फसल कटाई कार्यक्रम के साथ समन्वयित किया जाना चाहिये, जिससे लघु एवं सीमांत किसानों (जो अपने उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं) के लिये मांग आधारित मशीनीकरण उपलब्ध हो सके।

- संयुक्त कार्य बल स्थापित करना: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को शामिल करते हुए संयुक्त कार्य बल बनाए जाने चाहिये।

- इन कार्यबलों को प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये साझा जवाबदेही के साथ समन्वित प्रयास सुनिश्चित करना चाहिये तथा केंद्रीय प्रदूषण योजनाओं को स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में पराली दहन की समस्या से निपटने के लिये वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देना ज़रूरी है— जैसे कि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देना, बायोमास बिजली संयंत्र विकसित करना और फसल अवशेषों से जैव ईंधन एवं उर्वरकों को प्रोत्साहित करना। अनुसंधान को सुदृढ़ करना, अवशेष संग्रह के बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना और किसानों में जागरूकता बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में पराली दहन के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं तथा इस समस्या के समाधान के लिये नवीन समाधान प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिये: (2012)

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन मिट्टी में कार्बन को अलग करने/भंडारण में मदद करता है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (2020) |

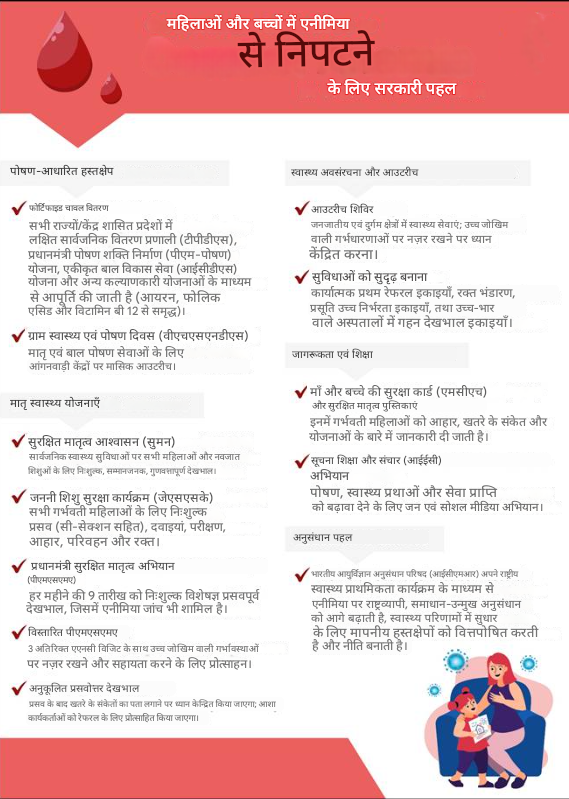

एनीमिया के खिलाफ भारत की लड़ाई

प्रिलिम्स के लिये:एनीमिया- कारण और प्रभाव, एनीमिया मुक्त भारत, 6X6X6 रणनीति, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। मेन्स के लिये:महिला एवं बाल कल्याण, प्रमुख स्वास्थ्य पहल। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत (AMB) अभियान पर प्रगति अपडेट जारी किया, जिसमें एनीमिया, जो एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, से निपटने के लिये भारत के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

एनीमिया मुक्त भारत (AMB) अभियान क्या है?

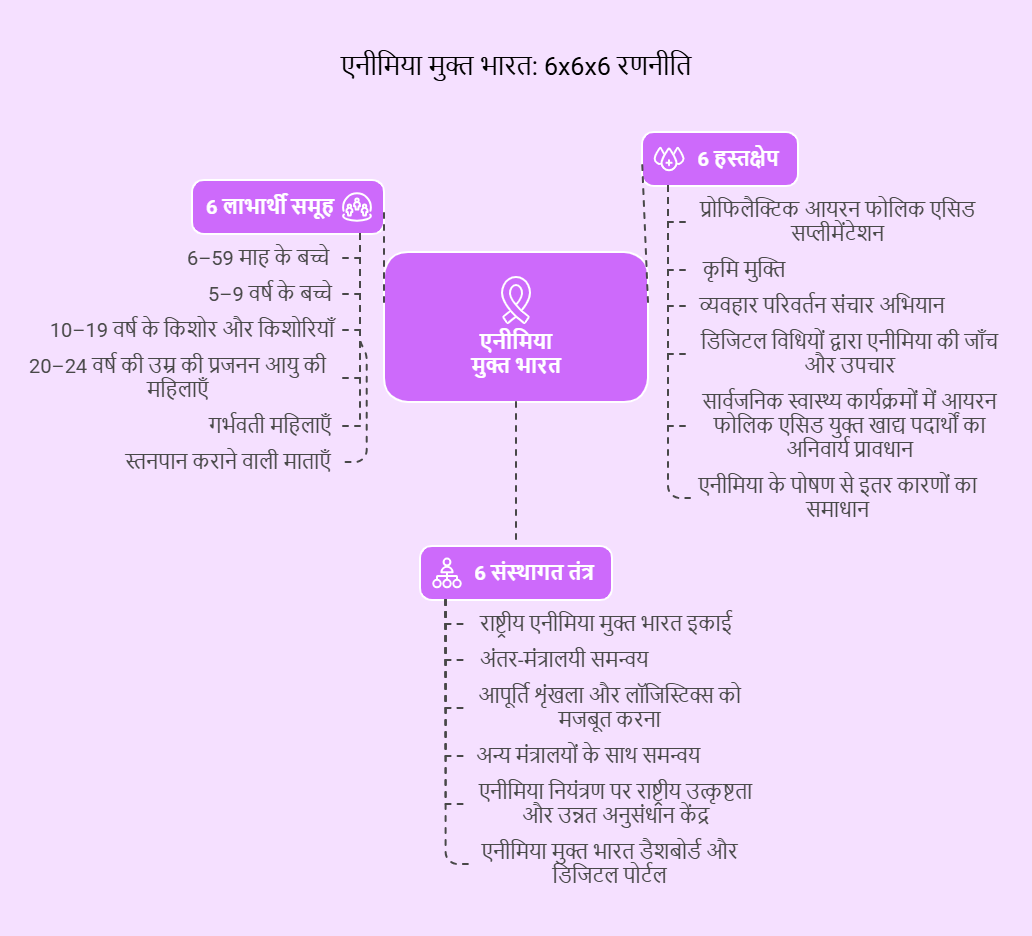

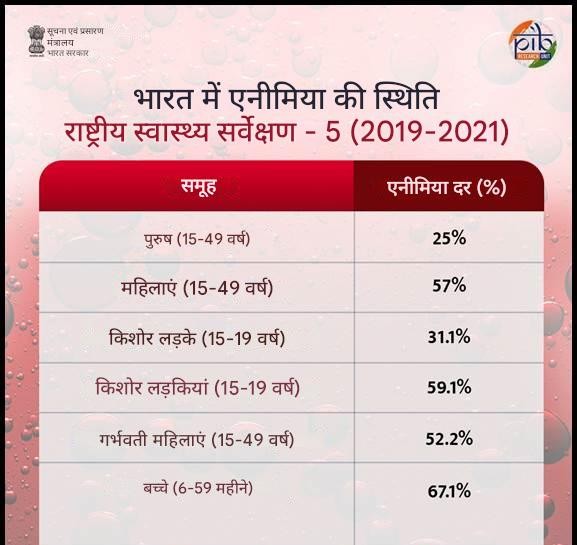

- परिचय: इसे वर्ष 2018 में 6x6x6 फ्रेमवर्क के माध्यम से एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसमें NFHS-5 के प्रमुख आँकड़ों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 67.1% बच्चे और 59.1% किशोर लड़कियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं।

- 6x6x6 फ्रेमवर्क का लक्ष्य एनीमिया की व्यापकता को कम करने के लिये 6 संस्थागत तंत्रों के माध्यम से 6 प्रमुख हस्तक्षेपों के साथ 6 कमज़ोर समूहों को लक्षित करना है।

- 6 प्रमुख हस्तक्षेप:

- आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण: आयु-उपयुक्त आयरन-फोलिक एसिड (IFA) अनुपूरक प्रदान किये जाते हैं, जिसमें 6-59 महीने के बच्चों के लिये द्विसाप्ताहिक IFA सिरप और अन्य समूहों के लिये साप्ताहिक गोलियाँ शामिल हैं।

- कृमि मुक्ति: बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) के लिये अर्द्धवार्षिक कृमि मुक्ति तथा गर्भवती महिलाओं के लिये प्रसवपूर्व कृमि मुक्ति।

- व्यवहार परिवर्तन अभियान: एनीमिया से निपटने के लिये प्रमुख व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले वर्ष भर चलने वाले अभियान।

- एनीमिया परीक्षण और उपचार: गर्भवती महिलाओं और किशोरों पर विशेष ध्यान देते हुए, एनीमिया जांच के लिये डिजिटल तरीकों का उपयोग।

- खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण: सरकारी कार्यक्रमों में खाद्य पदार्थों को आयरन और फोलिक एसिड से युक्त करना अनिवार्य है।

- गैर-पोषण संबंधी कारणों के प्रति जागरूकता और उपचार: मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस से प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एनीमिया क्या है?

- एनीमिया मुख्य रूप से लौह की कमी के कारण होता है जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है और अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप थकान, कमजोरी और शारीरिक एवं संज्ञानात्मक कार्य में कमी आती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रजनन आयु वर्ग की जिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलिटर (g/dL) से कम होता है तथा 5 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0 g/dL से कम होता है उन्हें एनीमिया से ग्रस्त माना जाता है।

- संवेदनशीलता एवं प्रभाव: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे (विशेषकर 2 वर्ष से कम आयु के), किशोरियाँ, मासिक धर्म वाली महिलाएँ तथा गर्भवती एवं प्रसवोत्तर महिलाएँ अधिक संवेदनशील होती हैं।

- एनीमिया से शिशुओं और छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वयस्कों में इससे कार्य क्षमता सीमित होती है। गर्भावस्था के दौरान इससे समय से पहले बच्चे का जन्म और कम वजन वाले बच्चों का जन्म जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

- भारत और विश्व स्तर पर विस्तार: विश्व स्तर पर 40% बच्चे (6-59 महीने), 37% गर्भवती महिलाएँ और 30% सामान्य महिलाएँ (15-49 वर्ष) एनीमिया से प्रभावित हैं।

- वर्ष 2019 में एनीमिया के कारण स्वस्थ जीवन के 50 मिलियन वर्ष नष्ट हुए , जिसके मुख्य कारणों में आयरन की कमी, थैलेसीमिया, सिकल सेल और मलेरिया था।

- WHO की प्रतिक्रिया: WHO ने वैश्विक पोषण लक्ष्यों और सतत् विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 के एजेंडा में 6 प्रमुख लक्ष्यों में से एक के रूप में एनीमिया में कमी को शामिल किया है।

- वर्ष 2021 के पोषण विकास शिखर सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनिसेफ के एनीमिया एक्शन अलायंस के साथ मिलकर एनीमिया की रोकथाम, निदान और प्रबंधन हेतु एक बहुक्षेत्रीय ढाँचा विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई।

- वर्ष 2025 हेतु WHO के वैश्विक पोषण लक्ष्य (6 प्रमुख लक्ष्य):

- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 40% तक कम करना

- प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया को 50% तक कम करना

- जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं की सघनता को 30% तक कम करना

- बचपन की वेस्टिंग को 5% से नीचे लाना

- पहले 6 माह में केवल स्तनपान को 50% तक बढ़ाना

- बचपन में मोटापे को रोकना।

एनीमिया के उन्मूलन हेतु भारत की प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

- स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS)

- मिशन उत्कर्ष

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (MCTS): इसके अंतर्गत विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के मामलों को ट्रैक किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है।

- रक्त बैंक संचालन: एनीमिया के गंभीर मामलों में सहायता प्रदान करने हेतु ज़िला अस्पतालों में रक्त बैंकों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

निष्कर्ष:

एनीमिया का उन्मूलन करने का भारत का संकल्प समावेशी और निवारक लोक स्वास्थ्य के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत आयरन-फोलिक एसिड अनुपूरण, कृमि मुक्ति आदि के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और किशोर बालकों की सहायता करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। कन्याओं, माताओं और छोटे बच्चों जैसे सर्वाधिक सुभेद्य वर्गों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण के मूल कारणों का सक्रिय रूप से समाधान कर रहा है और दीर्घकालिक मानव विकास को बढ़ावा दे रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में एनीमिया की व्यापकता पर चर्चा कीजिये और विशेष रूप से सुभेद्य वर्गों में इसका उन्मूलन करने हेतु प्रभावी कार्यनीतियों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? (2022) (a) वे शरीर को पर्यावरण प्रत्यूर्जकों (एलार्जनों) से संरक्षित करती हैं। उत्तर: (d) प्रश्न. एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः (2023)

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? (a) केवल एक उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कॉर्निया व गंभीर दाह सहित सुविस्तृत चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिये भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिये कि स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में इसके क्या लाभ हैं? (2017) |

भारत का चमड़ा उद्योग

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, माल और सेवा कर, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मेन्स के लिये:भारत की अर्थव्यवस्था और रोज़गार में चमड़ा उद्योग, सतत् औद्योगिकीकरण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने कानपुर के रमईपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र का पुनरुत्थान करना है, जो एक समय इस क्षेत्र की पहचान और अर्थव्यवस्था का केंद्र था, लेकिन वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण, व्यापार में गिरावट और अनुपयुक्त श्रम स्थितियों से त्रस्त है।

कानपुर में चमड़ा उद्योग के पतन का क्या कारण था?

- विरासत: कानपुर को अपने समृद्ध ब्रिटिश युग के चमड़ा उद्योग, गंगा नदी की निकटता और श्रमिकों की पर्याप्त संख्या के कारण "लेदर सिटी ऑफ इंडिया" कहा जाता था।

- वर्ष 1857 के बाद हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरुप 600 चमड़े के कारखानों में 1 लाख से अधिक श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त हुआ।

- विमुद्रीकरण और प्रदूषण नियंत्रण का प्रभाव (2016-17): वर्ष 2016 में हुए विमुद्रीकरण से कानपुर का चमड़ा उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि नकदी की कमी और सीमित डिजिटल वित्तीय समावेशन से भुगतान और कच्चे माल की खरीद सीमित हो गई, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आई।

- इसके पश्चात्, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के 2017 के निर्देश में बुनियादी ढाँचे में 50% की कटौती का आदेश दिया गया, जिसका पालन न करने पर प्रतिदिन 12,500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया।

- इसके परिणामस्वरूप कारखानों को अपूर्ण क्षमता के साथ कार्य करना पड़ा अथवा आंतरायिकता में समापन करना पड़ा।

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने चमड़े के कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों के कारण गंगा और मिट्टी प्रदूषित होने पर चिंता जताई है, जिनमें क्रोमियम और पारा जैसी भारी धातुएँ पाई गई हैं, जो कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के रक्त के नमूनों में भी उच्च स्तर पर पाई गई हैं।

- परिचालन लागत में वृद्धि: चमड़े के कारखानों के अपशिष्ट उपचार की लागत 2 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति चमड़ा हो गई, जिससे प्रदूषण नियंत्रण का बोझ चमड़े के कारखानों के मालिकों पर आ गया।

- सख्त अनुपालन नियमों के कारण, अपशिष्ट जल उपचार की लागत को व्यवसायों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे लाभ मार्जिन में काफी कमी आई।

- परिणामस्वरूप, कानपुर में चमड़े के कारखानों ने अपने परिचालन को लगभग 600 से घटाकर 200 से अधिक कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रोज़गार कम हुए हैं और श्रमिकों की आय में कमी आई है।

भारत के चमड़ा उद्योग का महत्त्व क्या है?

- चमड़ा उप-क्षेत्र: भारत के चमड़ा उद्योग में चार क्षेत्र शामिल हैं: टैनिंग, फुटवियर, चमड़ा वस्त्र और सहायक उपकरण।

- तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य अग्रणी उत्पादक हैं।

- वैश्विक नेतृत्व: भारत वैश्विक स्तर पर चीन के बाद चमड़े के जूते का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।

- चीन के बाद भारत चमड़े के वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तथा विश्व में चमड़े की वस्तुओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।

- विश्व के चमड़ा उत्पादन में इसका योगदान 13% है, जिससे यह निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है।

- भारत में विश्व की 20% गाय और भैंस जनसंख्या तथा 11% बकरी और भेड़ जनसंख्या है, जिससे कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

- रोज़गार: भारत का चमड़ा उद्योग 4.42 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है, जिसमें 30% महिला कार्यबल हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

- भारत का चमड़ा निर्यात विवरण: वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में देश के कुल चमड़ा निर्यात में वस्त्र क्षेत्र का योगदान 7.62% था।

- भारत 50 से अधिक देशों को चमड़ा निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका (21.82%), जर्मनी (11.33%), और UK (9.17%) शीर्ष आयातक हैं।

- भारत की पहल: चमड़ा निर्यात परिषद (CLE), वाणिज्य मंत्रालय के तहत शीर्ष निर्यात संवर्द्धन परिषद, बाज़ार पहुँच, क्रेता-विक्रेता बैठकों की सुविधा प्रदान करती है, तथा नीति और उद्योग के बीच एक सेतु का काम करती है।

- भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (IFLDP) का लक्ष्य, वर्ष 2026 तक 1,700 करोड़ रुपए का बजट है, जिसका उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र में विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है।

- प्रस्तावित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना (केंद्रीय बजट 2025-26) में टर्नओवर को 4 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने, 2.2 मिलियन रोज़गार सृजित करने और घरेलू मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की परिकल्पना की गई है।

भारत के चमड़ा उद्योग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- निर्यात में गिरावट: अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाज़ारों से कमज़ोर मांग के कारण वित्त वर्ष 24 में चमड़ा और चमड़े के सामान का निर्यात लगभग 10% गिर गया।

- सबसे बड़े चमड़ा निर्यातक तमिलनाडु में 18% की गिरावट देखी गई, जिससे राष्ट्रीय आँकड़े काफी प्रभावित हुए।

- रूस -यूक्रेन युद्ध ने यूरोजोन की अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हो गई है।

- कृत्रिम चमड़े (लेदर) के विकल्पों से खतरा और नवाचार की कमी: फॉक्स लेदर, कॉर्क लेदर, ओसियन लेदर, माइक्रोफाइबर और वेगन लेदर जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उदय से चमड़े (लेदर) का विशिष्ट बाज़ार नष्ट हो रहा है।

- ये विकल्प सस्ते हैं और वैश्विक बाज़ारों में, विशेषकर पर्यावरण के प्रति जागरूक अर्थव्यवस्थाओं में, तेज़ी से स्वीकार किये जा रहे हैं।

- जबकि भारत के चमड़ा उद्योग में धीमी गति से नवाचार और अनुसंधान एवं विकास की कमी इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती है।

- पर्यावरणीय विनियमन और अनुपालन बोझ: चमड़ा उद्योग स्वाभाविक रूप से प्रदूषणकारी है, क्योंकि इससे भारी मात्रा में रासायनिक और कार्बनिक अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जिनमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसे खतरनाक पदार्थ भी शामिल हैं।

- कई चमड़े के कारखानों में अपशिष्ट उपचार की क्षमता का अभाव है जहाँ अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्य किया जाता हैं, जिससे श्रमिकों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है।

- श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा या जागरूकता के बिना खतरनाक रसायनों के संपर्क में लाया जाता है, जिससे व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम और खराब श्रमिक कल्याण उत्पन्न होता है।

- नियामक चुनौतियाँ: बूचड़खानों पर प्रतिबंध और पशु व्यापार पर प्रतिबंधों ने कच्चे माल की उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था से लागत में 6-7% की वृद्धि हुई, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को नुकसान पहुँचा।

- NGT और UPPCB के सख्त मानदंडों के कारण विशेष रूप से कानपुर और उन्नाव जैसे केंद्रों में इकाइयाँ बंद हो गई हैं।

- श्रम मुद्दे और कौशल अंतराल: कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अप्रशिक्षित और अशिक्षित है, जिसके कारण उत्पादकता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूकता कम है तथा नई प्रौद्योगिकियों के प्रति अनुकूलन सीमित है।

भारत अपने चमड़ा उद्योग को कैसे पुनर्जीवित कर सकता है?

- CETP को सर्किल्स में बदलना: सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETP) को सर्किल्स (स्वच्छ एकीकृत संसाधन-संरक्षण चमड़ा पारिस्थितिकी तंत्र) में बदलना।

- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) के माध्यम से विकेंद्रीकृत शून्य तरल निर्वहन (ZLD) सूक्ष्म उपचार संयंत्रों को वित्तपोषित करना।

- डिजिटल अपशिष्ट मीटरिंग और ट्रेसेबिलिटी को अनिवार्य बनाने के साथ इसे केंद्रीय ग्रीन लेदर अनुपालन डैशबोर्ड (पर्यावरण मंजूरी हेतु PARIVESH पोर्टल के समान) से जोड़ा जाए।

- भारत को 'चीन प्लस वन' के रूप में स्थापित करना: बढ़ते अमेरिकी-चीन व्यापार तनाव के बीच भारत वैश्विक चमड़ा मूल्य शृंखला में रणनीतिक रूप से स्वयं को "चीन प्लस वन" केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।

- भारत विश्वसनीय विकल्प चाहने वाले वैश्विक खरीदारों को आकर्षित कर सकता है। पर्यावरण-अनुपालन और डिज़ाइन नवाचार को मज़बूत करने से भारत एक पसंदीदा सोर्सिंग गंतव्य बन सकता है।

- नवाचार संबंधी अंतराल को कम करना: चमड़ा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (CSIR-CLRI) एवं अटल नवाचार मिशन के तहत एक राष्ट्रीय चमड़ा प्रौद्योगिकी हब की स्थापना की जा सकती है।

- इस केंद्र द्वारा स्टार्टअप्स और MSME के साथ मिलकर बायोडिग्रेडेबल टैनिंग एजेंट, क्रोम-मुक्त विकल्प और स्मार्ट पहनने योग्य चमड़े के कंपोजिट का सह-विकास किया जा सकता है।

- नवाचार संबंधी अंतराल को कम करना: चमड़ा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (CSIR-CLRI) एवं अटल नवाचार मिशन के तहत एक राष्ट्रीय चमड़ा प्रौद्योगिकी हब की स्थापना की जा सकती है।

- भारतीय चमड़े के लिये एथिकल लक्जरी ब्रांडिंग को अनलॉक करना: धारणीय सोर्सिंग और एथिकल श्रम ऑडिट द्वारा समर्थित "भारत लेदर मार्क" प्रस्तुत करना चाहिये।

- कानपुर, तमिलनाडु और कोलकाता की विरासती कारीगरी को प्रदर्शित करते हुए '100 इंडियन लेदर स्टोरी' नामक वैश्विक ब्रांडिंग अभियान इसी के अनुरूप है ।

- मेक इन इंडिया के तहत वैश्विक फैशन हाउसों के साथ लक्जरी सहयोग को प्रोत्साहित करना ।

- इस क्षेत्र को अनौपचारिक से औपचारिक बनाना: इसमें संलग्न श्रमिक को डिजिटल उद्योग कार्ड प्रदान करना चाहिये ताकि इनकी कौशल, स्वास्थ्य लाभ और दुर्घटना बीमा तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

- क्षेत्र को कुशल बनाने के साथ श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करना: एक समर्पित श्रमिक कल्याण मिशन के तहत चमड़ा क्लस्टरों में मोबाइल स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ उपलब्ध करानी चाहिये।

- पीएम विश्वकर्मा योजना को एकीकृत करके कारीगरों को आधुनिक, धारणीय तकनीकों में कुशल बनाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की उत्पादकता में 30-35% की वृद्धि होगी जिससे एक स्वस्थ और अधिक अनुकूल कार्यबल सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

भारत के चमड़ा उद्योग को वृद्धिशील सुधार की नहीं, बल्कि रणनीतिक छलांग की आवश्यकता है। यदि इसे पर्यावरण-रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से निहित निर्यात इंजन के रूप में देखा जाए, तो यह एथिकल चमड़ा शिल्प कौशल के लिये वैश्विक मानक बन सकता है। रमईपुर क्लस्टर केवल एक नीतिगत परियोजना नहीं है बल्कि यह तकनीक, परंपरा एवं विश्वास द्वारा संचालित चमड़ा क्रांति का एक नया केंद्र बन सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत का चमड़ा क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा और घरेलू विनियमन जैसे दोहरे बोझ का सामना कर रहा है। इसमें गिरावट के कारणों का समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए एक व्यापक पुनरुद्धार रणनीति बताइये। |

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाना

प्रिलिम्स के लिये:शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ग्रीनहाउस गैस (GHG), राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), PM गति शक्ति, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, विजन इंडिया@2047, विश्व बैंक का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। मेन्स के लिये:लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से उत्सर्जन की स्थिति, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को विकार्बनीकरण करने में चुनौतियाँ, सतत् लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिये आगे की राह, भारत के लॉजिस्टिकल क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जो आर्थिक विकास और विजन इंडिया@2047 के लिये महत्त्वपूर्ण है, सर्वाधिक कार्बन-गहन क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य के साथ, ग्रीन लॉजिस्टिक्स सतत् और समावेशी विकास की कुंजी है।

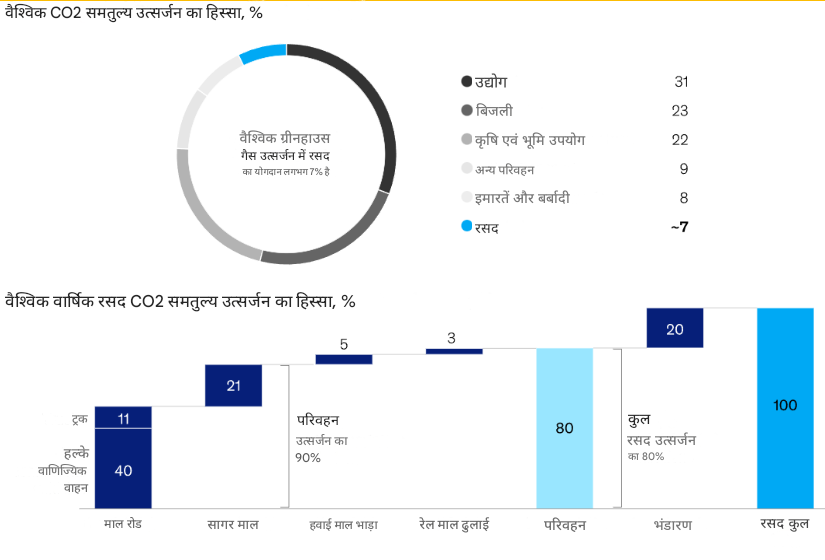

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की वर्तमान उत्सर्जन प्रोफाइल क्या है?

- भारत: भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र देश के कुल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 13.5% का योगदान देता है।

- सड़क परिवहन का प्रभुत्व है, जो लगभग 90% यात्री एवं 70% माल ढुलाई का प्रबंधन करता है, और क्षेत्रीय उत्सर्जन के 88% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है, अकेले ट्रक लगभग 38% CO2 उत्सर्जन में योगदान करते हैं (IEA, वर्ष 2023)।

- घरेलू विमानन उत्सर्जन में लगभग 4% का योगदान देता है, जबकि तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग सड़क माल ढुलाई से कम उत्सर्जन करते हैं। उच्च ऊर्जा उपयोग के कारण वेयरहाउसिंग भी काफी योगदान देता है।

- सरकार की योजना वर्ष 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात को तीन गुना करने तथा तटीय नौवहन को 1.2 गुना बढ़ाने की है, यदि इसका स्थायी प्रबंधन नहीं किया गया तो उत्सर्जन बढ़ने का खतरा है।

- वैश्विक परिदृश्य:

- वैश्विक स्तर पर, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का योगदान लगभग 7% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये है।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर को कार्बन मुक्त करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सड़क परिवहन पर भारी निर्भरता: भारत में, अपर्याप्त रेल और मल्टीमॉडल संपर्कों के कारण सड़कें रसद पर हावी हैं। भारत में सड़कें 64.5% माल ढुलाई और 90% यात्री यातायात की सेवा करती हैं।

- डीजल-ईंधन वाले ट्रकों पर अत्यधिक निर्भरता, तीव्र कार्बन मुक्त को तकनीकी और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण बना देती है।

- खंडित और असंगठित क्षेत्र: भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है, जिसमें 85% से अधिक ट्रकों का स्वामित्व व्यक्तियों या छोटे ऑपरेटरों के पास है, जो हरित प्रौद्योगिकियों, उत्सर्जन ट्रैकिंग और डेटा साझाकरण के समन्वित अपनाने में बाधा डालता है, जिससे बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त करने के प्रयास मुश्किल हो जाते हैं।

- उच्च परिवर्तन लागत और सीमित बुनियादी ढाँचा: EV या हाइड्रोजन वाहनों में परिवर्तन के लिये प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि EV की लागत तुलनात्मक अन्तर्दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में 20-50% अधिक होती है।

- छोटे वाहन बेड़े संचालकों को हरित वित्त तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है तथा विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निम्न कार्बन ईंधन डीजल की तुलना में अधिक महंगे हैं।

- इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के चार्जिंग और हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की कमी, साथ ही भारत का 70% से अधिक बिजली उत्पादन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर होना (CEA, 2023), विद्युतीकरण की प्रभावशीलता को बाधित करता है।

- सार्वजनिक परिवहन का सीमित उपयोग: कई क्षेत्रों में अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना और कम आवृत्ति वाली सेवाओं के कारण माल ढुलाई के लिये सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की संभावनाएँ सीमित हैं, जिससे कार्बन-गहन निजी वाहनों पर निर्भरता बनी रहती है, जो प्रदूषण और लॉजिस्टिक्स संचालन में अक्षमता का कारण बनती है।

अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: परिवहन डीकार्बोनाइज़ेशन में चुनौतियाँ

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिये सरकार की क्या पहल हैं?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022: इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को GDP का 8%-9% तक कम करना (जो कि वर्तमान में GDP का 13-14% है) और वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना है।

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: इसके अंतर्गत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए और उत्सर्जन में कमी लाते हुए राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों के निकट बुनियादी ढाँचे को एकीकृत किया गया है।

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) से परिवहन दक्षता में अनुकूलन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ रेल और सड़क कनेक्टिविटी का वर्द्धन होता है।

- FAME योजना

- एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)

- LEADS (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़): इसके अंतर्गत राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम की दक्षता के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है।

- पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव अभिनव वाहन संवर्द्धन में क्रांति (PM E-DRIVE) योजना

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- सड़क से रेल की ओर संरचनात्मक संक्रमण: भारत को, उत्सर्जन में कटौती के लिये अपने विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का उपयोग करते हुए माल परिवहन के लिये रेलवे का अधिक उपयोग करना चाहिये।

- अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने रेल नेटवर्क के विस्तार में व्यापक निवेश किया है, जिससे माल परिवहन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।

- विद्युतीकृत रेल लगभग शून्य कार्बन विकल्प है, जो इसे लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिये एक संधारणीय विकल्प बनाता है।

- अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने रेल नेटवर्क के विस्तार में व्यापक निवेश किया है, जिससे माल परिवहन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।

- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना: भारत को सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी सपोर्ट के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना चाहिये और साथ ही CNG और बायोफ्यूल जैसे वैकल्पिक ईंधन को भी प्रोत्साहित करना चाहिये। एक सुदृढ़ नीतिगत ढाँचा और सार्वजनिक-निजी निवेश इस संक्रमण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

- तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना: भारत को माल परिवहन के लिये तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना चाहिये, क्योंकि ये साधन निम्न कार्बन उत्सर्जन विकल्प हैं।

- LNG-संचालित जहाज़ों, सौर ऊर्जा चालित नौकाओं और जैवईंधन चालित नौकाओं जैसी अपेक्षाकृत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संधारणीयता में वृद्धि होगी।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के वर्ष 2050 तक वैश्विक नौवहन उत्सर्जन में 50% की कटौती किये जाने के लक्ष्य के अनुरूप, ये पहल भारत के डीकार्बोनाइज़ेशन प्रयासों का समर्थन करेंगी।

- धारणीय विमानन को अपनाना: हालाँकि परिष्कृत ईंधन पर निर्भरता के कारण वायुमार्ग से माल ढुलाई को कार्बन मुक्त करना चुनौती है फिर भी भारत धारणीय विमानन ईंधन (SAFs) में निवेश करके और हरित विमान प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर विमानन दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

- इसके अतिरिक्त, अन्य परिवहन क्षेत्रों में निम्न-कार्बन तकनीकों को एकीकृत करने से वायुमार्ग से माल ढुलाई में उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है।

- वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देना: भारत को उत्सर्जन को कम करने तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा-कुशल सामग्री तथा स्मार्ट स्वचालन प्रणालियों का उपयोग करके हरित वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देना चाहिये।

- उत्सर्जन को विनियमित करना: भारत को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिये सख्त उत्सर्जन मानक लागू करने के साथ कार्बन क्रेडिट या व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिये तथा स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये नियमित ऑडिट एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

और पढ़ें: भारत के लॉजिस्टिकल क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे, लॉजिस्टिकल क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना

निष्कर्ष

वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये, भारत को अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को और अधिक धारणीय बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। ऐसा रेल द्वारा माल ढुलाई को बढ़ावा देकर, सड़क परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाकर, जहाज़ो के लिये स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके एवं गोदामों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करके किया जा सकता है। सही नीतियों, प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भारत भविष्य के लिये एक हरित एवं अधिक कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली का निर्माण कर सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: Q. भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा कीजिये। इस संदर्भ में सरकार की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)Q. गति-शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच सावधानीपूर्वक समन्वय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2022) |