भारतीय अर्थव्यवस्था

अवरुद्ध मुद्रास्फीति एवं RBI की मौद्रिक नीति

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक, रेपो रेट, मुद्रास्फीति, केंद्रीय बजट, अवरुद्ध मुद्रास्फीति मेन्स के लिये:भारत में आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति में ब्याज दर का महत्त्व |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

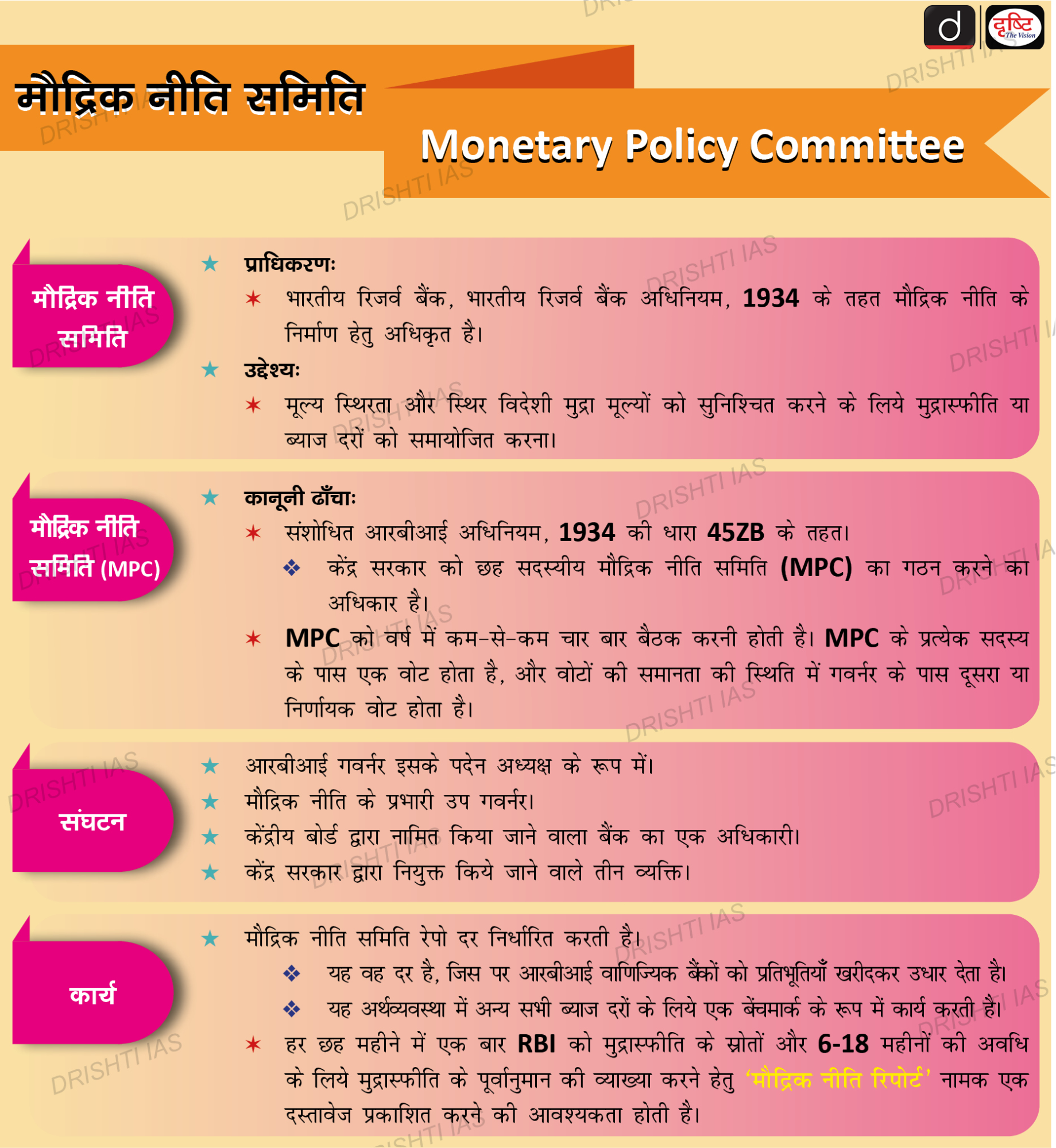

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति लक्ष्य एवं आर्थिक वृद्धि पर चर्चा के बीच लगातार आठवीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित बनाए रखने का विकल्प चुना है।

RBI की ब्याज दरों में कमी क्यों नहीं?

- अवरुद्ध मुद्रास्फीति (Persistent Inflation): उच्च रेपो दर होने पर भी मुद्रास्फीति वर्ष 2021 की शुरुआत से 4% के स्तर तक नहीं पहुँची है। यह गिरावट धीरे-धीरे हुई है, वर्ष 2024 के पहले चार महीनों में मुद्रास्फीति 5% के आस-पास रही। RBI "अवरुद्ध" मुद्रास्फीति के रुझान के प्रति चिंतित है।

- अवरुद्ध मुद्रास्फीति नियंत्रण (Durable Inflation Contro): RBI का लक्ष्य स्थिरता पर नियंत्रण रखना है, न कि 4% से नीचे हुई अस्थायी गिरावट पर। RBI गवर्नर द्वारा 4% के लक्ष्य को "अवरुद्ध आधार पर" प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया है।

- मज़बूत जीडीपी वृद्धि: भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास आश्चर्यजनक रूप से मज़बूत रहा है, जो लगातार चार वर्षों से 7% से अधिक है। RBI ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है। इस परिदृश्य में, रेपो दरें संभवतः आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न नहीं कर रही हैं।

- आगामी केंद्रीय बजट: RBI आगामी केंद्रीय बजट पर विचार कर रहा है, जो मुद्रास्फीति की गतिशीलता के साथ ही मौद्रिक रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है।

RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है?

- परिचय: RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण एक मौद्रिक नीति ढाँचा है जिसे अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये क्रियान्वित किया जाता है।

- RBI ने एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 4% प्रतिवर्ष निर्धारित है। यह लक्ष्य एक दीर्घकालिक औसत है और कोई कठोर सीमा या न्यूनतम सीमा नहीं है।

- लक्ष्य के साथ +/- 2 प्रतिशत अंकों की सहनशीलता सीमा भी है। इसका अर्थ है कि RBI मुद्रास्फीति को तब तक स्वीकार्य मानता है जब तक यह 2% से 6% के दायरे में रहती है।

- उद्देश्य: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता प्राप्त करना तथा उसे बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रुपए के मूल्य की रक्षा करना एवं अर्थव्यवस्था में उचित संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना है।

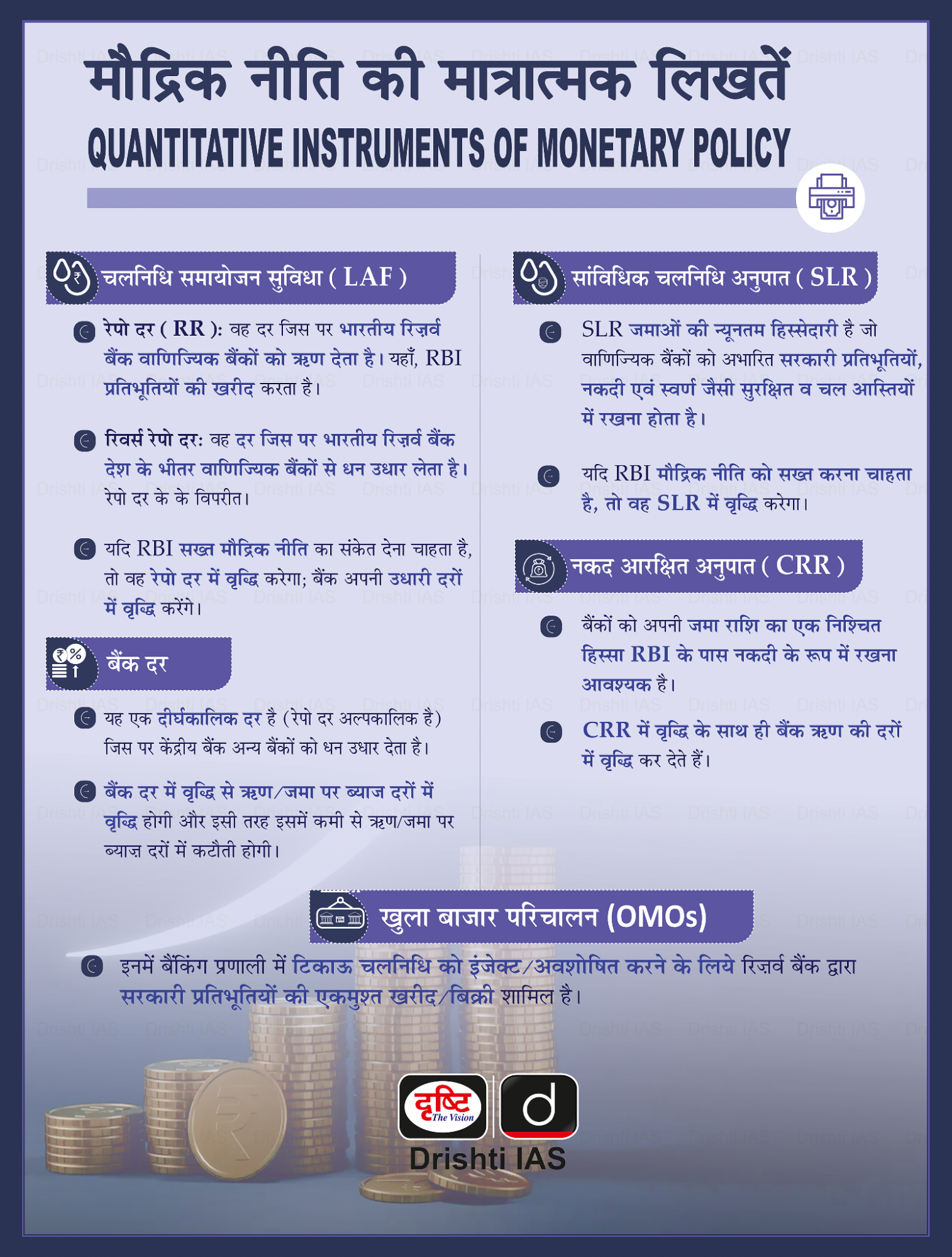

- प्रणाली: RBI द्वारा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने के लिये मौद्रिक नीति उपकरण (मुख्य रूप से रेपो दर) का उपयोग किया जाता है।

- रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है।

- रेपो दर बढ़ाकर RBI से ऋण लेना अधिक महँगा होने से खर्च एवं निवेश हतोत्साहित होता है, जिससे अंततः मुद्रास्फीति में कमी आती है।

- इसके विपरीत रेपो दर को कम करने से ऋण एवं खर्च को प्रोत्साहन मिलने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है लेकिन इससे संभावित रूप से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है।

- सीमाएँ: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण द्वारा आपूर्ति पक्ष के उतार-चढ़ाव या अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसी संरचनात्मक बाधाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया जा सकता है, जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल सकता है।

- इससे खुली अर्थव्यवस्थाओं के विनिमय दर में अस्थिरता होने के साथ कमज़ोर समुदाय पर नकारात्मक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

- इसके अतिरिक्त इससे भारत सहित सभी देशों में मुद्रास्फीति एवं अन्य व्यापक आर्थिक चरों के संदर्भ में सटीक और समय पर डेटा उपलब्धता में समस्या आ सकती है।

अवरुद्ध मुद्रास्फीति:

- परिचय: अवरुद्ध मुद्रास्फीति का आशय एक ऐसी क्रमिक आर्थिक घटना से है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आपूर्ति तथा मांग की गतिशीलता में परिवर्तन के साथ त्वरित रूप से समायोजित नहीं होती हैं।

- आमतौर पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें, जिनकी त्वरित रूप से कम होने की संभावना नहीं होती है उन्हें अवरुद्ध माना जाता है।

- इस "अवरुद्धता" के कारण मुद्रास्फीति को वांछित स्तर (जैसे कि भारत में RBI का 4% का लक्ष्य) पर वापस लाना मुश्किल हो जाता है।

- अवरुद्ध मुद्रास्फीति की विशेषताएँ: आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद कीमतें उच्च बनी रहती हैं। चिकित्सा सेवाएँ, शिक्षा एवं आवास जैसे कुछ क्षेत्र विशेष रूप से अवरुद्ध मुद्रास्फीति से ग्रस्त हैं।

- इससे आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आती है।

- इससे प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की संभावना के बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंकों के लिये समस्याएँ आती हैं।

- अवरुद्ध मुद्रास्फीति के कारण: अपरिवर्ती मूल्य निर्धारण तंत्र जैसे कारकों के कारण कीमतें, बाज़ार की स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से तुरंत प्रभावित नहीं होती है।

- वेतन में वृद्धि से व्यवसायों की लागत बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति अवरुद्ध होती है।

- स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट स्थितियाँ सतत्/निरंतर मुद्रास्फीति में योगदान करती हैं।

- अवरुद्ध मुद्रास्फीति का प्रबंधन: केंद्रीय बैंक अमूमन मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिये ब्याज दरें बढ़ाते हैं, हालाँकि आर्थिक मंदी से बचने के लिये दर समायोजन को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है।

- अवरुद्ध मुद्रास्फीति का सामना कर रहे विशिष्ट क्षेत्रों को संबोधित करने वाली लक्षित नीतियाँ इसके प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं।

- अवरुद्ध मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये आर्थिक पूर्वानुमानों और नीतियों का नियमित मूल्यांकन तथा समायोजन महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में अवरुद्ध मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिये तथा भारत में आर्थिक स्थिरता और नीति प्रबंधन पर इसके प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिये। |

और पढ़ें: वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

खाड़ी क्षेत्र में प्रवासी भारतीय समुदाय

प्रिलिम्स के लिये:व्यापार समझौते के प्रकार, भारत एवं खाड़ी देश मेन्स के लिये:भारत और उसके पड़ोसी, द्विपक्षीय समूह एवं समझौते, भारत के साथ खाड़ी देशों के मध्य संबंधों का महत्त्व |

स्रोत: इंडियन एक्स्प्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुवैत सिटी के निकट एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप कम-से-कम 49 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से लगभग 40 भारतीय नागरिक थे।

- इस अपार्टमेंट में 195 से अधिक श्रमिक रहते थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक थे, जो केरल, तमिलनाडु एवं उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से आए थे।

प्रवासी

- यह वह व्यक्ति है जो अपनी नागरिकता वाले देश के अलावा किसी अन्य देश में रह रहा है अथवा काम कर रहा है।

- यह व्यवस्था प्रायः अस्थायी तथा कार्य संबंधी कारणों से होती है।

- प्रवासी वह व्यक्ति भी हो सकता है जिसने किसी अन्य देश का नागरिक बनने के लिये अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो।

खाड़ी क्षेत्र में श्रमिकों की वर्तमान स्थिति क्या है?

- कुवैत में भारतीय समुदाय का विकास:

- वर्ष 1990-1991 के खाड़ी युद्ध के कारण कुवैत से भारतीय समुदाय के लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। कुवैत की मुक्ति के बाद, भारतीय समुदाय के अधिकांश सदस्य धीरे-धीरे वापस लौट आए और बाद में ये कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गए।

- मुक्ति संग्राम से पहले, फिलिस्तीनियों ने कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय गठित किया था।

- "कुवैत की मुक्ति" से तात्पर्य वर्ष 1991 के सैन्य अभियानों से है, जिसके परिणामस्वरूप इराकी सेनाओं को कुवैत से बाहर कर दिया गया था। इस घटना ने खाड़ी युद्ध की समाप्ति को चिह्नित किया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन ने कुवैत को इराकी कब्ज़े से मुक्त करने के लिये एक सैन्य अभियान शुरू किया। कुवैत की मुक्ति संग्राम के परिणामस्वरूप उसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता बहाल हुई।

- खाड़ी देशों में भारतीय:

- भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 तक खाड़ी देशों में लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते थे।

- छह खाड़ी देशों (यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन) में 56% अनिवासी भारतीय तथा 25% विदेशी भारतीय रहते हैं।

- NRI (अनिवासी भारतीय) वे व्यक्ति हैं जो भारतीय नागरिकता रखते हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं।

- प्रवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक (OCI) वे विदेशी देश के व्यक्ति हैं जिनके पैतृक संबंध भारत से हैं। उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है, लेकिन उन्हें भारत में स्थायी निवासियों के समान विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

- आवक प्रेषण:

- कुल विदेशी आवक धन-प्रेषण का 28.6% खाड़ी देशों से आया, जिसमें अकेले कुवैत से 2.4% धन-प्रेषण आया।

- व्यापारिक संबंध:

- खाड़ी क्षेत्र भारत के कुल व्यापार में लगभग छठे हिस्से के रूप में योगदान देता है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में जीसीसी देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग 184 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है।

- ऊर्जा सहयोग में भागीदारी:

- भारत सरकार ने ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में GCC देशों के साथ व्यापक संबंध विकसित करने की योजना की घोषणा की है।

- इसमें भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दीर्घकालिक गैस आपूर्ति समझौतों पर बातचीत करना, तेल क्षेत्रों में रियायतें मांगना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग करना शामिल होगा।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC):

- GCC एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 6 देश शामिल हैं- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन। GCC की स्थापना वर्ष 1981 में अपने सदस्य देशों के बीच उनकी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक निकटता के आधार पर सहयोग, एकीकरण तथा अंतर्संबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

- वर्तमान में GCC देशों के राजस्व का प्राथमिक स्रोत तेल के निर्यात से प्राप्त होता है।

- GCC सदस्य देश अपने तेल संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो दशकों से उनकी अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ रहे हैं।

खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों और प्रवासियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- कफला प्रणाली: यह प्रवासी कामगारों के वीज़ा को उनके नियोक्ता (प्रायोजक) से जोड़ने की प्रथा है। यह कई खाड़ी देशों में प्रचलित है। इससे शक्ति असंतुलन और कामगारों के लिये दुख पैदा होता है, जिन्हें पासपोर्ट ज़ब्त होने, नौकरी बदलने में कठिनाई एवं नियोक्ता द्वारा शोषण तथा दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे जबरन मज़दूरी की स्थिति पैदा हुई है।

- सुरक्षा चिंताएँ: वर्ष 2014 में इराक में उग्रवाद के दौरान, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (Islamic State of Iraq and Syria - ISIS) द्वारा 40 भारतीय निर्माण श्रमिकों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी, जो अस्थिर क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के समक्ष संभावित सुरक्षा जोखिमों को उजागर करता है।

- असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और श्रम शोषण: प्रवासी मज़दूर, खास तौर पर निर्माण और शारीरिक श्रम क्षेत्रों में, अक्सर अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों तथा प्रोटोकॉल के साथ असुरक्षित कार्य वातावरण का सामना करते हैं। इससे दुर्घटनाएँ, चोटें और यहाँ तक कि मौतें भी हो सकती हैं।

- वर्ष 2019 में यूएई में हीटस्ट्रोक के कारण कई भारतीय श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिससे बिना उचित सावधानियों के अत्यधिक गर्मी में काम करने के खतरों पर प्रकाश डाला गया।

- उन्हें वेतन न मिलने, ओवरटाइम वेतन से इनकार करने और लंबे समय तक काम करने से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

- सीमित अधिकार: भारतीय प्रवासियों को अधिकांश खाड़ी देशों में नागरिकता या स्थायी निवास की अनुमति नहीं मिलने से संपत्ति के स्वामित्व, सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की इनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

- घरेलू कामगार शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं।

विदेशों में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा किये गए उपाय:

- द्विपक्षीय श्रम समझौते (BLAs): सरकार ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के क्रम में कई देशों के साथ BLA पर हस्ताक्षर किये हैं। इन समझौतों में न्यूनतम मज़दूरी, कार्य की स्थिति, स्वदेश वापसी तथा विवाद समाधान जैसे पहलू शामिल हैं।

- प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY): यह इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (Emigration Check Required- ECR) श्रेणी के तहत शामिल सभी भारतीय प्रवासी श्रमिकों को जीवन एवं विकलांगता कवर प्रदान करने वाली एक अनिवार्य बीमा योजना है।

- यह बीमा योजना विदेश में भारतीय प्रवासी श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है।

- न्यूनतम रेफरल वेतन (MRW):

- भारत सरकार द्वारा उन देशों में जाने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिये MRW का निर्धारण किया गया है, जिनमें न्यूनतम वेतन कानून नहीं हैं।

- इसकी रेंज 300 से 600 अमेरिकी डॉलर के बीच है।

- यह विशिष्ट देशों में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों (विशेष रूप से अकुशल) के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्वीकार्य वेतन है।

- इससे सुनिश्चित होता है कि भारत से जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को उचित वेतन प्राप्त हो सके।

- इससे यह लोग बहुत कम वेतन देने वाले नियोक्ताओं के शोषण से बच पाते हैं।

- MRW दरों में संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित जीवन-यापन की मौजूदा लागत तथा मज़दूरी दरों को ध्यान में रखा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की नौकरियों की सुरक्षा के क्रम में इसे कुछ समय के लिये कम कर दिया गया था।

- ई-माइग्रेट प्रणाली: यह प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा नौकरी अनुबंधों को पंजीकृत करने के साथ प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को ट्रैक किया जाता है।

- प्रवासी संसाधन केंद्र: इन्हें संभावित और लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को सूचना, परामर्श तथा सहायक सेवाएँ प्रदान करने के लिये कई राज्यों में स्थापित किया गया है।

- शिकायत निवारण तंत्र: ई-माइग्रेट प्रणाली और ओवरसीज़ वर्कर्स रिसोर्स सेंटर जैसे प्लेटफॉर्म प्रवासी श्रमिकों को शिकायत दर्ज करने तथा सरकार से सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

- प्रत्यावर्तन सहायता: संकट या संघर्ष के मामलों में भारत सरकार विदेशों में भारतीय श्रमिकों को प्रत्यावर्तन सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें भारत में सुरक्षित वापसी की सुविधा मिलती है।

- महिलाओं के प्रवास पर प्रतिबंध: 30 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को गृहिणी, घरेलू कामगार, हेयरड्रेसर, ब्यूटीशियन, नर्तक, मंच कलाकार, श्रमिक या सामान्य कर्मचारी के रूप में रोज़गार हेतु प्रवासन की मंज़ूरी नहीं दी जाती है।

खाड़ी-क्षेत्र

- फारस की खाड़ी की सीमा 8 देशों अर्थात् बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से लगती है।

- ये सभी आठ देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।

- UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य हैं।

- फारस की खाड़ी के देशों में से ईरान, इराक, कुवैत, UAE और सऊदी अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) के सदस्य हैं।

- सामरिक महत्त्व: फारस की खाड़ी वैश्विक स्तर पर रणनीतिक रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ऐसा दो प्रमुख कारणों से है।

- तेल और गैस भंडार: फारस की खाड़ी-क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। जिससे यह क्षेत्र समग्र विश्व के कई देशों के लिये ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है।

- सामरिक अवस्थिति: फारस की खाड़ी विश्व के अन्य हिस्सों में तेल निर्यात के लिये एक महत्त्वपूर्ण शिपिंग लेन है। ईरान और ओमान के बीच स्थित संकीर्ण जलमार्ग, होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक चोकपॉइंट है जिसके माध्यम से विश्व के तेल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा परिवहित होता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. अन्य देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की विवेचना कीजिये तथा भारत सरकार द्वारा उनके मुद्दों का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा के लिये किये गए उपायों का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद' का सदस्य नहीं है? (2016) (a) ईरान उत्तर: (a) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, विश्व बैंक, सकल घरेलू उत्पाद, दक्षिण एशियाई क्षेत्र, वैश्विक मुद्रास्फीति, नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, निम्न-कार्बन विकास लक्ष्य मेन्स के लिये:वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024 के मुख्य निष्कर्ष, रिपोर्ट द्वारा उजागर किये गए संबद्ध जोखिम और प्रमुख नीतिगत चुनौतियाँ। |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (Global Economic Prospects Report) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में 66% की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के साथ भारत विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक:

- विकास का दृष्टिकोण (Growth Outlook): रिपोर्ट के अनुसार, तीन वर्षों में पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में स्थिर होने के संकेत दे रही है।

- वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अब वर्ष 2024-25 के लिये 2.6% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिये, व्यापार और निवेश में मामूली वृद्धि के बीच वैश्विक विकास 2.7% रहने की उम्मीद है।

- वैश्विक मुद्रास्फीति का अनुमान: विश्व बैंक का अनुमान है कि इस वर्ष वैश्विक मुद्रास्फीति में धीमी गति से कमी आएगी, जो औसतन 3.5% रहेगी।

- उन्नत और उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जारी मुद्रास्फीति दबावों के कारण मौद्रिक नीति को आसान बनाने के प्रति सतर्क रहें।

- वैश्विक विकास की चुनौतियाँ: निकट भविष्य में कुछ सुधार के बावजूद भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन, उच्च ब्याज दरें और जलवायु संबंधी आपदाओं जैसे कारकों के कारण वैश्विक परिदृश्य मंद बना हुआ है।

- इसमें व्यापार की सुरक्षा, हरित और डिजिटल बदलावों को समर्थन, ऋण राहत प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

- विकास का दृष्टिकोण (Growth Outlook): रिपोर्ट के अनुसार, तीन वर्षों में पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में स्थिर होने के संकेत दे रही है।

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र (SAR):

- विकास परिदृश्य: दक्षिण एशिया क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2023 के 6.6% से घटकर वर्ष 2024 में 6.2% हो जाने का अनुमान है, इसका मुख्य कारण हाल के वर्षों में भारत की उच्च विकास दर में आई कमी है।

- बांग्लादेश जैसे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी धीमी गति से सुदृढ़ वृद्धि होने की उम्मीद।

- पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्थिक गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण की उम्मीद है।

- निर्धनता में कमी: रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि वर्ष 2023 में 5.6% थी जो घटकर वर्ष 2024-25 में 5.1% होने की उम्मीद है और उसके पश्चात् वर्ष 2026 में यह 5.2% हो जाएगी।

- यह धीमी गति, निजी उपभोग/खपत में अपेक्षा से कम वृद्धि और राजकोषीय समायोजन के कारण है जो घरेलू आय को कम कर सकता है।

- विकास परिदृश्य: दक्षिण एशिया क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2023 के 6.6% से घटकर वर्ष 2024 में 6.2% हो जाने का अनुमान है, इसका मुख्य कारण हाल के वर्षों में भारत की उच्च विकास दर में आई कमी है।

- भारत:

- भारत की आर्थिक प्रगति: दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने क्षेत्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के योगदान से वित्त वर्ष 2024 के लिये देश की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है, जिसने मानसून व्यवधानों के कारण कृषि उत्पादन में आई मंदी की भरपाई की।

- राजकोषीय और व्यापार संतुलन: भारत में, व्यापक कर आधार से राजस्व में वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे में कमी आने का अनुमान है।

- विशेष रूप से भारत में व्यापार घाटा कम हो रहा है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में समग्र आर्थिक स्थिरता में योगदान मिला।

- भारत की आर्थिक प्रगति: दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने क्षेत्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

MOSPI और RBI द्वारा भारत का GDP पूर्वानुमान

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 की GDP वृद्धि दर अनंतिम रूप से 8.2% है, जबकि वित्त वर्ष 23 में वृद्धि दर 7.6% थी।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के वास्तविक GDP पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.20% कर दिया है।

विश्व बैंक

- परिचय:

- इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया।

- विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहा है।

- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।

- सदस्य:

- इसके 189 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है।

- प्रमुख रिपोर्ट:

- मानव पूंजी सूचकांक

- वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट

- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (प्रायः वर्ष में दो बार प्रकाशित)

- पाँच विकास संस्थान:

- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)

- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)

- बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)

- निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)

- भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े जोखिम क्या हैं?

- सशस्त्र संघर्षों एवं भू-राजनीतिक तनावों का प्रसार: रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रों के बीच सैन्य संघर्ष के साथ-साथ तनाव का स्तर भी बढ़ रहा है।

- परिणामस्वरूप जीवन की हानि, बुनियादी ढाँचे का विनाश एवं आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। साथ ही, मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्षों से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और कीमतों में वृद्धि हो सकती हैं

- इसके अतिरिक्त व्यापार विखंडन एवं व्यापार नीति अनिश्चितता: इस दस्तावेज़ के अनुसार, टैरिफ एवं कोटा जैसी व्यापार बाधाएँ उन देशों द्वारा एक-दूसरे पर लगाई जाती हैं जो आर्थिक रूप से एक-दूसरे से भिन्न हैं।

- हाल के वर्षों में अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापार युद्ध ने आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर दिया है और साथ ही दोनों देशों में उपभोक्ताओं के लिये कीमतें उच्च हो गई हैं।

- उच्च ब्याज दरें एवं न्यूनतम जोखिम क्षमता: लगातार उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करती है और साथ ही उनके व्यय करने की क्षमता को भी हतोत्साहित करती है। तथापि उच्च ब्याज दरें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक हैं, जो धीमी आर्थिक वृद्धि के साथ ही नौकरियों में कमी का कारण बन सकती हैं।

- जब निवेशकों को अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में संदेह होता है तब उनमें जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। परिणामस्वरूप निवेश में गिरावट हो सकती है और शेयर बाज़ार में अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है।

- चीन में अपेक्षा कम वृद्धि:चीन, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिये वहाँ मंदी का वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह रियल एस्टेट बाज़ार संकट या आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता जैसे कारकों के कारण हो सकता है।

- चीन में तीव्र मंदी से अन्य देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले कच्चे माल के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। इससे उन देशों जो चीन के साथ व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर हैं, में नौकरियों का सृजन कम हो सकता हैं और साथ ही आर्थिक कठिनईयाँ उत्पन्न हो सकती है।

- प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता तथा उनका विकृत प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व भर में बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता तथा प्रबलता बढ़ रही है।

- ये आपदाएँ बुनियादी ढाँचे, घरों और व्यवसायों को व्यापक क्षति पहुँचाती हैं।

- ये कृषि उत्पादन को बाधित करती हैं, जिससे खाद्यान्न की कमी और कीमतों में वृद्धि होती है। आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण से सरकारी वित्त अतरिक्त भार पड़ता है।

उभरते बाज़ार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रमुख नीतिगत चुनौतियाँ क्या हैं?

- ऋण में वृद्धि: कई उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ उच्च ऋण बोझ, क्षीण विकास संभावनाओं और नकारात्मक जोखिमों से प्रभावित रही हैं।

- ऋण संकट से निपटने और आर्थिक अस्थिरता को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण है। ऋण पुनर्गठन के लिये जी-20 कॉमन फ्रेमवर्क को अपर्याप्त माना जा रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

- जलवायु परिवर्तन: वर्तमान में वैश्विक स्तर की जलवायु प्रतिबद्धताएँ वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में कम हैं। निम्न कार्बन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये EMDEs को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 1-10% निवेश करने की आवश्यकता है।

- जलवायु कार्रवाई हेतु सार्वजनिक संसाधनों को जुटाने के साथ कार्बन मूल्य निर्धारण तथा निजी निवेश को आकर्षित करना महत्त्वपूर्ण है।

- डिजिटल डिवाइड: वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की पहुँच से दूर लगभग एक-तिहाई आवादी EMDEs से संबंधित है।

- इस क्रम में सरकारें डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर भूमिका निभा सकती हैं।

- व्यापार विखंडन: बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव एवं संरक्षणवादी उपायों के कारण व्यापार में आने वाले अवरोध से EMDEs को नुकसान पहुँचता है।

- इस क्रम में नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को लागू करना तथा व्यापार समझौतों का विस्तार करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में तार्किक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं लेकिन महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में विकास धीमा बना हुआ है। मौजूदा चुनौतियों से निपटने के साथ सभी के लिये धारणीय आर्थिक विकास हासिल करने के क्रम में निरंतर वैश्विक सहयोग तथा प्रभावी नीतिगत उपाय महत्त्वपूर्ण हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, 2024 के प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख कीजिये। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में उल्लिखित संबंधित जोखिमों एवं प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. 'व्यापार करने की सुविधा सूचकांक' में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी-कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? (2016) (a) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) उत्तर: (c) प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले 'आई.एफ.सी. मसाला बाॅण्ड (IFC Masala Bonds)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के कोयला एवं तापीय विद्युत संयंत्र

प्रिलिम्स के लिये:NITI आयोग का ऊर्जा डैशबोर्ड, भारत की कोयला आधारित विद्युत क्षमता, सौर ऊर्जा क्षमता, पवन ऊर्जा, सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), को-बर्निंग बायोमास (कार्बनिक पदार्थ), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) मेन्स के लिये:भारत के विद्युत क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, भारतीय कोयले का ग्रेड, तापीय विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन कम करने की तकनीकें, तापीय विद्युत संयंत्रों से संबंधित मौजूदा चुनौतियाँ एवं सरकार की पहल |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

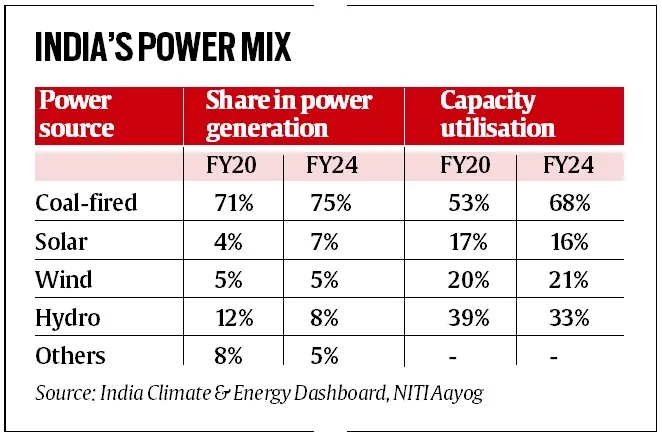

हाल ही में नीति आयोग के ऊर्जा डैशबोर्ड के आँकड़ों के अनुसार भारत की कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता वित्त वर्ष 2020 के 205 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 218 गीगावाट हो गई है, जो 6% की वृद्धि को दर्शाती है।

- एक हालिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2014 में एक कंपनी ने निम्न-श्रेणी के इंडोनेशियाई कोयले को उच्च-गुणवत्ता के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए इसे तमिलनाडु की एक सार्वजनिक विद्युत उत्पादन कंपनी को बेच दिया।

भारत के विद्युत क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- पृष्ठभूमि: कोयला आधारित नवीन विद्युत संयंत्रों में कम उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु प्रभावी भंडारण विकल्पों की कमी के कारण विद्युत बाज़ार में मांग-आपूर्ति असंतुलन में वृद्धि हो रही है।

- इससे बढ़ते तापमान के आलोक में विद्युत की बढ़ती मांग के कारण देश के ग्रिड प्रबंधकों पर दबाव पड़ा है।

- तापीय विद्युत संयंत्र: कोयला आधारित विद्युत उत्पादन का हिस्सा वित्त वर्ष 2019-20 के 71% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 75% हो गया है।

- कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों का उत्पादन भी 960 बिलियन यूनिट (BU) से बढ़कर 1,290 BU हो गया है तथा औसत प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 53% से बढ़कर 68% हो गया है।

- पिछले पाँच वर्षों में अतिरिक्त तापीय विद्युत क्षमता से संबंधित सरकार के लक्ष्यों में प्रतिवर्ष औसतन 54% की कमी देखी गई है, जिसमें नवीन तापीय विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की केवल 7% हिस्सेदारी रही है।

- पिछले पाँच वर्षों में उत्पादित अतिरिक्त विद्युत में निजी क्षेत्र ने केवल 1.7 गीगावॉट (कुल तापीय विद्युत क्षमता में 7%) का योगदान दिया है।

- वर्ष 2032 तक 80 गीगावाट की नई ताप विद्युत क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के आलोक में निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं में निवेश पर बल दिया गया है।

- नवीकरणीय ऊर्जा: भारत की सौर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो दोगुनी होकर 81 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा क्षमता में भी प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, जो 22% बढ़कर 46 गीगावाट तक पहुँच गई है।

- एक नया कोयला संयंत्र (प्रति मेगावाट 8.34 करोड़ रुपए) स्थापित करना जो सौर ऊर्जा संयंत्र (प्रति मेगावाट लागत बहुत कम) स्थापित करने की तुलना में काफी महँगा है।

भारत किस श्रेणी का कोयला उत्पादित करता है?

- 'उच्च श्रेणी' बनाम 'निम्न श्रेणी' कोयला: सकल कैलोरी मान (GCV) कोयले के जलने से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा के आधार पर कोयले के वर्गीकरण को निर्धारित करता है।

- कोयला कार्बन, राख, नमी एवं अन्य अशुद्धियों का मिश्रण है। कोयले की एक इकाई में उपलब्ध कार्बन जितना अधिक होगा, उसकी गुणवत्ता या 'श्रेणी' उतनी ही उत्कृष्ट होगी।

- कोयले का सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों एवं इस्पात उत्पादन के लिये ब्लास्ट भट्टियों को बिजली आपूर्ति में होता है, जिनमें से प्रत्येक के लिये अलग-अलग प्रकार के कोयले की आवश्यकता होती है।

- कोक के उत्पादन के लिये कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है, जो इस्पात निर्माण का एक आवश्यक घटक है तथा इसमें न्यूनतम राख की आवश्यकता होती है।

- गैर-कोकिंग कोयले का उपयोग, उसकी राख की मात्रा के बावजूद, बॉयलरों तथा टर्बाइनों को चलाने हेतु उपयोगी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।

- भारतीय कोयले की विशेषताएँ: ऐतिहासिक रूप से, आयातित कोयले की तुलना में भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक तथा कैलोरी मान कम होता है।

- घरेलू तापीय कोयले की GCV 3,500 से 4,000 किलोकैलोरी/किग्रा. तक होती है, लेकिन आयातित तापीय कोयले की GCV 6,000 किलोकैलोरी/किग्रा. से अधिक होती है।

- इसके अतिरिक्त, भारतीय कोयले में राख की मात्रा 40% से अधिक होती है, जबकि आयातित कोयले में यह मात्रा 10% से भी कम होती है।

- उच्च राख वाले कोयले को जलाने से उच्च कणिकीय पदार्थ, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है।

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने वर्ष 2012 में सिफारिश की थी कि आयातित कोयले का लगभग 10-15% मिश्रण, निम्न-गुणवत्ता वाले भारतीय कोयले के लिये डिज़ाइन किये गए भारतीय विद्युत बॉयलरों में सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

- स्वच्छ कोयला: स्वच्छ कोयला कार्बन सामग्री को बढ़ाकर एवं राख सामग्री को कम करके प्राप्त किया जाता है।

- यह कार्य कोयला संयंत्र स्थलों पर स्थित वाशिंग संयंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है, जो राख को हटाने के लिये ब्लोअर या 'बाथ' का उपयोग करते हैं।

- एक अन्य विधि कोयला गैसीकरण है, जिसमें भाप तथा गर्म दबावयुक्त वायु अथवा ऑक्सीजन का उपयोग करके कोयले को गैस में परिवर्तित किया जाता है।

- इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सिंथेटिक गैस को साफ किया जाता है और साथ ही गैस टरबाइन में जलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे कोयले की दक्षता बढ़ जाती है।

- भारत में कोयले का भविष्य: वर्ष 2023-24 में भारत द्वारा 997 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाता है। अधिकांश उत्पादन राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया गया।

- जीवाश्म ईंधनों को त्यागने की प्रतिज्ञाओं के बावजूद, कोयला भारत का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बना हुआ है।

ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन कम करने की तकनीकें क्या हैं?

- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD): उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले, FGD प्रणालियों से निकलने वाली फ्लू गैस को आर्द्र या शुष्क स्क्रबिंग प्रक्रियाओं जैसी तकनीकों का उपयोग करके स्वच्छ किया जाता है, जो उत्सर्जन से SO2 को हटा देती हैं।

- यह तकनीक श्वसन समस्याओं से जुड़े प्रमुख वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) को लक्षित करती है।

- चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (SCR): SCR प्रणालियाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) को कम करती हैं, जो स्मॉग और अम्लीय वर्षा में योगदान देने वाले प्रदूषकों का एक अन्य समूह है।

- SCR प्रक्रिया के दौरान, गर्म फ्लू गैस प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं से लेपित उत्प्रेरक से होकर गुज़रती है। इससे एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जो हानिकारक NOx को हानिरहित नाइट्रोजन गैस और जल वाष्प में परिवर्तित करता है।

- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ESP): यह पार्टिकुलेट मैटर (PM) को लक्षित करता है, जो श्वसन संबंधी व्याधियों से जुड़े लघु कण होते हैं।

- ESP फ्लू गैस में कणों को आवेशित करने के लिये उच्च वोल्टेज बिजली का उपयोग करते हैं। ये आवेशित कण फिर कलेक्टर प्लेटों से चिपक जाते हैं, जिन्हें समय-समय पर साफ किया जाता है।

- फैब्रिक फिल्टर (बैगहाउस): ESP की तरह, बैगहाउस पार्टिकुलेट मैटर को लक्षित करते हैं। इनका उपयोग ESP के साथ अथवा एक स्टैंडअलोन तकनीक के रूप में किया जा सकता है।

- फ्लू गैस फैब्रिक फिल्टर बैग से होकर गुज़रती है, जो फैब्रिक की सतह पर PM को अवशोषित करती है। एकत्रित कणों को अवमुक्त करने के लिये इस बैग को समय-समय पर हिलाया जाता है।

- कोल वॉशिंग: इस प्री-कम्बशन तकनीक का उद्देश्य कोयले की गुणवत्ता में सुधार करके उत्सर्जन को कम करना है।

- राख और सल्फर जैसी अशुद्धियों को समाप्त करने के लिये कोयले को जल से धोया जाता है, जो जलने पर वायु प्रदूषण में योगदान कर सकते हैं।

- बायोमास के साथ को-फायरिंग: इस विधि में कोयले के साथ बायोमास (कार्बनिक पदार्थ) को एक साथ दहन करना शामिल है।

- संशोधित बायोमास नीति, 2023 वित्त वर्ष 2024-25 से तापीय विद्युत संयंत्र में 5% बायोमास को-फायरिंग को अनिवार्य बनाती है।

ताप विद्युत क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियाँ और सरकारी पहल क्या हैं?

- चुनौतियाँ:

- मांग-आपूर्ति में असंतुलन: अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अविश्वसनीयता के कारण, तापीय विद्युत संयंत्र बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

- कोयले पर निर्भरता: कोयला के पर्यावरण संबंधी प्रभाव और इसकी बढ़ती लागत के बावजूद यह विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।

- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: निजी क्षेत्र वित्तीय और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण नए कोयला संयंत्रों में निवेश करने में संदेह करता है।

- उच्च-राख युक्त भारतीय कोयला: आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले में कैलोरी का कम मान और राख की मात्रा अधिक होती है, जिससे उत्सर्जन अधिक होता है।

- तकनीकी सीमाएँ: बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण समाधान अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं जो ग्रिड में अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- सरकारी पहल:

आगे की राह

- बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण जैसे ग्रिड एकीकरण समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सौर और पवन ऊर्जा के विकास में तेज़ी लाना।

- मौजूदा कोयला संयंत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिये फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) और सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (Selective Catalytic Reduction- SCR) जैसी तकनीकों का कार्यान्वयन।

- निजी कंपनियों को स्वच्छ और अधिक कुशल बिजली उत्पादन तकनीकों में निवेश करने के लिये वित्तीय तथा विनियामक प्रोत्साहन प्रदान करना।

- समग्र मांग को कम करने और ग्रिड पर दबाव कम करने के लिये ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देना।

- परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को संभालने और समग्र दक्षता में सुधार करने के लिये ग्रिड बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना।

- ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये स्वच्छ कोयला गैसीकरण, गुरुत्वाकर्षण बैटरी, समुद्री ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा (सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ) का उपयोग जैसे वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना।

निष्कर्ष

भारत के बिजली क्षेत्र में परिवर्तन के लिये एक अच्छी तरह से परिभाषित रोडमैप की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तत्काल ऊर्जा आवश्यकताओं को संतुलित करता हो। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये एक विश्वसनीय तथा सतत् बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के विद्युत क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, ताप विद्युत क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों और सरकारी पहलों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारतीय कोयले का/के अभिलक्षण है/हैं? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं? (a) 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिये अभी भी अपरिहार्य है"। विवेचना कीजिये। (2017) |