आंतरिक सुरक्षा

वामपंथी उग्रवाद

प्रिलिम्स के लिये:LWE, माओवाद, समाधान पहल, आदिवासियों के मुद्दे। मेन्स के लिये:भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मुद्दे, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ, वामपंथी उग्रवाद, माओवाद, समाजवाद, भारत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ और असम से नक्सली हमले की दो अलग-अलग घटनाएँ सामने आईं।

- छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक में छत्तीसगढ़ के काँकेर इलाके में 29 नक्सली मारे गए।

- जबकि एक अन्य घटना में नक्सलियों ने पूर्वी असम के तिनसुकिया ज़िले में पैरामिलिट्री असम राइफल्स के तीन वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया।

नक्सलवाद क्या है?

- उत्पत्ति:

- नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलबाड़ी से लिया गया है।

- इसकी शुरुआत स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिसने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी।

- यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया।

- वामपंथी उग्रवादी (LWE) विश्व भर में माओवादियों और भारत में नक्सली के रूप में लोकप्रिय हैं।

- उद्देश्य:

- वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं।

- वे राज्य को दमनकारी, शोषक और सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करने वाले के रूप में देखते हैं, वे सशस्त्र संघर्ष एवं जनयुद्ध (People's War) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक शिकायतों का समाधान करना चाहते हैं।

- संचालित करने का तरीका:

- नक्सली समूह गुरिल्ला युद्ध, सुरक्षा बलों पर हमले, जबरन वसूली, धमकी और प्रचार सहित कई गतिविधियों में संलग्न हैं।

- वे सशस्त्र विद्रोह, जन लामबंदी और रणनीतिक गठबंधन के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता को अधिग्रहीत करने का प्रयास करते हैं।

- वे सरकारी संस्थानों, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक हितों के साथ-साथ कथित सहयोगियों एवं मुखबिरों को निशाना बनाते हैं।

- नक्सली अपने नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों में समानांतर शासन संरचनाएँ भी संचालित करते हैं, जिसमें बुनियादी सेवाएँ और न्याय प्रदान करना शामिल है।

- भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति:

- वर्ष 2022 में विगत चार दशकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मौतों की सबसे कम घटनाएँ देखी गईं।

- नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में 77% की कमी आई है।

- इससे प्रभावित ज़िलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है।

- वामपंथी हिंसा में सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौतों की संख्या भी वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में 90% कम हो गई है (2010 में 1005 से 2022 में 98)।

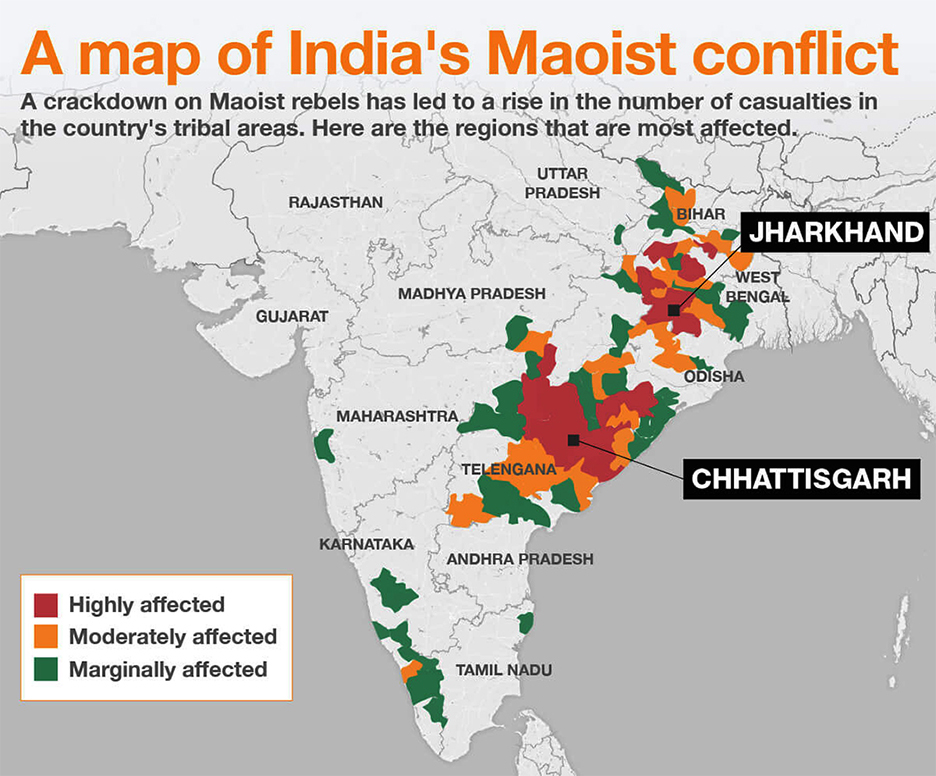

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य:

- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना जाता है।

- रेड कॉरिडोर भारत के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों का वह क्षेत्र है जो गंभीर नक्सलवाद-माओवादी विद्रोह का अनुभव करता है।

नक्सलवाद के कारण क्या हैं?

- सामाजिक-आर्थिक कारक:

- विकास का अभाव और गरीबी: नक्सलवाद उच्च गरीबी दर वाले अविकसित क्षेत्रों में पनपता है।

- आदिवासी (स्वदेशी) और दलित (निचली जाति) समुदायों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच की कमी होती है।

- इससे उनमें आक्रोश बढ़ता है और वे नक्सली विचारधारा के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं।

- भूमि अधिकार विवाद:

- खनन और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया गया है, जिससे आक्रोश और अन्याय की भावना उत्पन्न हुई है।

- नक्सली इन विवादों का फायदा स्वयं को हाशिये पर पड़े लोगों के संरक्षक के रूप में पेश करने के लिये करते हैं।

- शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा शोषण:

- जनजातीय समुदाय विशेष रूप से ज़मींदारों, साहूकारों और खनन कंपनियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं।

- नक्सली इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध स्वयं को संरक्षक के रूप में पेश करते हैं।

- जातिगत भेदभाव: सामाजिक और आर्थिक हाशिये पर रहने वाले दलितों को नक्सलवाद आकर्षक लग सकता है क्योंकि यह मौजूदा जाति पदानुक्रम को चुनौती देता है।

- विकास का अभाव और गरीबी: नक्सलवाद उच्च गरीबी दर वाले अविकसित क्षेत्रों में पनपता है।

- राजनीतिक कारक:

- कमज़ोर शासन और बुनियादी ढाँचे की कमी: कमज़ोर शासन की उपस्थिति और सुरक्षा से संबंधी बुनियादी ढाँचे के अभाव वाले क्षेत्रों में नक्सलवाद पनपता है।

- सड़क और संचार नेटवर्क जैसे खराब बुनियादी ढाँचा होने से नक्सली न्यनतम हस्तक्षेप के साथ अपने कार्यों को करने में सक्षम होते हैं।

- प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं: यह देखा गया है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेने के बाद भी, प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है।

- केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी: राज्य सरकारें नक्सलवाद को केंद्र सरकार का मुद्दा मानती हैं और इसलिये इससे संघर्ष के लिये कोई पहल नहीं कर रही हैं।

- लोकतंत्र से मोहभंग: नक्सलियों को लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं एवं शिकायतों को दूर करने में विफल रही है।

- नक्सली परिवर्तन के विकल्प मार्ग प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि यह हिंसक होता है।

- कमज़ोर शासन और बुनियादी ढाँचे की कमी: कमज़ोर शासन की उपस्थिति और सुरक्षा से संबंधी बुनियादी ढाँचे के अभाव वाले क्षेत्रों में नक्सलवाद पनपता है।

- अतिरिक्त कारक:

- वैश्वीकरण: वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण असंतोष, विशेष रूप से निगमों के लिये भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन आदि नक्सली समर्थन में योगदान कर सकता है।

- नक्सलवाद को एक सामाजिक मुद्दे अथवा सुरक्षा खतरे के रूप में निपटने पर भ्रम बना रहता है।

- व्यापक भौगोलिक प्रसार: वामपंथी उग्रवाद समूह सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हैं; घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र एवं उचित बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण सुरक्षा बलों के लिये उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

नक्सलवाद के विरुद्ध सरकार की पहल क्या हैं?

- वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, 2015

- समाधान

- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

- सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना: सुरक्षा संबंधी व्यय के लिये 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में लागू की गई योजना।

- यह सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण एवं परिचालन आवश्यकताओं, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए अथवा घायल हुए नागरिकों या सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह भुगतान, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों तथा प्रचार सामग्री से संबंधित है।

- अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों के लिये विशेष केंद्रीय सहायता (SCA): इसका उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं में महत्त्वपूर्ण अंतराल को भरना है, जो आकस्मिक प्रकृति के होते हैं।

- पुलिस स्टेशनों सुदृढ़ीकरण की योजना: योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 604 सुदृढ़ीकृत पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है।

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE): इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क में सुधार लाना है।

आगे की राह

- लक्षित सुरक्षा संचालन: सुरक्षा बलों को खुफिया-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके और संपार्श्विक क्षति से बचने के लिये वामपंथी समूहों के विरुद्ध लक्षित अभियान चलाने की आवश्यकता है।

- पुनर्वास एवं पुनर्एकीकरण: सरकार को उन पूर्व चरमपंथियों को पुनर्वास और पुनर्एकीकरण सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, जिन्होंने हिंसा छोड़ दी है उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, रोज़गार के साथ-साथ मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जाए।

- वामपंथी उग्रवाद में फँसे निर्दोष लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिये राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति को तर्कसंगत बनाना चाहिये।

- स्थानीय शांति राजदूतों को सशक्त बनाना: समुदायों के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें सशक्त बनाना जो शांति को बढ़ावा देने के साथ ही चरमपंथिओं का मुकाबला करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

- सरकार, सुरक्षा बलों एवं इससे प्रभावित समुदायों के बीच संचार माध्यमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- इसके अलावा सामुदायिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थानों को संघर्षों में मध्यस्थता करने तथा स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने में भूमिका निभाने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- सामाजिक-आर्थिक विकास: सरकार को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में निवेश, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच प्रदान करने जैसी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- पारिस्थितिक एवं सतत विकास पहल: उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाएँ शुरू करना।

- पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करके, स्वामित्व और ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे उग्रवाद पर नियंत्रण किया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान सैन्य टुकड़ियों की नियमित क्षति भारत की आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद (left-wing extremism) द्वारा उत्पन्न मौजूदा चुनौती के लिये कई असफलताओं को रेखांकित करती है। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वामपंथी उग्रवाद के विकास पर पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के गैर-कार्यान्वयन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2018) प्रश्न. भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिये? (2020) |

जैव विविधता और पर्यावरण

संरक्षित क्षेत्रों में संकट में गिद्ध

प्रिलिम्स के लिये:वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES), प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN), कीटनाशक विषाक्तता मेन्स के लिये:गिद्धों की आबादी में गिरावट के पीछे की स्थिति और कारण, गिद्धों की घटती आबादी के मुद्दे से निपटने के लिये सरकार की पहल, वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि संरक्षित क्षेत्रों में भी गिद्ध डाईक्लोफेनाक जैसी बिषाक्त दवाओं से सुरक्षित नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2018 से 2022 के बीच छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल) के संरक्षित और गैर-संरक्षित दोनों क्षेत्रों में गिद्धों के घोसलों तथा बसेरों के आस-पास से इनके मल के नमूने एकत्र किये थे। इन नमूनों का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA विश्लेषण करके गिद्धों के आहार का अध्ययन किया गया था। एकत्र किये गए इन नमूनों से गिद्ध प्रजातियों और उनके खाने की आदतों की पहचान करने में मदद मिली।

- गिद्ध भोजन की तलाश करते समय लंबी दूरी तय करने की अपनी अविश्वसनीय क्षमता के लिये जाने जाते हैं। ये विशाल चारागाह क्षेत्र उन्हें पड़ोसी देशों से डाईक्लोफेनाक के संपर्क में भी ला सकते हैं, जहाँ यह दवा अभी भी उपयोग में हो सकती है।

भारत में गिद्धों की प्रजाति से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय:

- वे वन्यजीवों की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं।

- ये बड़े अपमार्जक (Scavenger) पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक हैं जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं।

- ये प्रकृति के अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता के रूप में एक महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण को अपशिष्ट से मुक्त रखने में सहायता करते हैं।

- भारत, गिद्धों की 9 प्रजातियों जैसे ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड, हिमालयन, रेड-हेडेड, इज़िप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफाॅन का निवास स्थान है।

- आबादी में कमी:

- दक्षिण एशियाई देशों, विशेषकर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में गिद्धों की आबादी में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

- इनकी संख्या में कमी का मुख्य कारण 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में पशुओं के उपचार में दर्द निवारक दवा डाईक्लोफेनाक का व्यापक उपयोग था।

- इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में आबादी में 97% से अधिक की कमी देखी गई, जिससे पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हुआ।

- पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों की भूमिका:

- अपघटन और पोषक चक्रण:

- गिद्ध कुशलतापूर्वक मृत जानवरों का माँस खाते हैं, जिससे शवों के ढेर जमा होने और उन्हें सड़ने से बचाया जा सकता है।

- यह कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और पोषक तत्त्वों को मृदा में वापस लाने में सहायता करता है, जिससे पौधों की वृद्धि एवं पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को लाभ होता है।

- रोग निवारण:

- गिद्धों का पेट अत्यधिक अम्लीय पाचन रस के साथ अविश्वसनीय रूप से मज़बूत होता है। यह शक्तिशाली एसिड बैक्टीरिया और वायरस को मार सकता है जो एंथ्रेक्स, रेबीज़ तथा बोटुलिज़्म जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इस प्रकार, रोगजनकों के लिये वास्तविक "मृत-अंत" के रूप में कार्य करते हैं।

- संकेतक प्रजाति:

- गिद्ध अपने पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। गिद्धों की आबादी में कमी प्रदूषण या खाद्य स्रोतों की कमी जैसी व्यापक पारिस्थितिक समस्या का संकेतक हो सकती है।

- अपघटन और पोषक चक्रण:

गिद्धों की आबादी में कमी के पीछे क्या कारण हैं?

- औषध विषाक्तता:

- 20वीं सदी के अंत में डाईक्लोफेनाक, केटोप्रोफेन और एसेक्लोफेनाक जैसी दर्द निवारक दवाओं के उपयोग से गिद्धों की आबादी के लिये विनाशकारी परिणाम सामने आए।

- आमतौर पर पशुओं में दर्द और सूजन का इलाज करने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाएँ गिद्धों के लिये विषैली होती हैं, जब ये इलाज के दौरान उपयोग की जाती हैं, क्योंकि गिद्ध जानवरों के शवों को खाते हैं।

- विशेष रूप से डाईक्लोफेनाक गिद्धों में घातक गुर्दे की विफलता का कारण बनता है और केटोप्रोफेन व एसिक्लोफेनाक के साथ इसी तरह के प्रभावों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है।

- द्वितीयक विषाक्तता:

- गिद्ध सफाईकर्मी होते हैं, जो अक्सर कीटनाशकों या अन्य विषाक्त पदार्थों से दूषित शवों का सेवन करते हैं।

- सीसे (लेड) के गोला-बारूद से शिकार किये गए जानवरों के शवों को खाने वाले गिद्ध घातक लेड विषाक्तता का शिकार हो सकते हैं।

- यह "द्वितीयक विषाक्तता" एक महत्त्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है, जिससे उनकी आबादी में और कमी आती है।

- गिद्ध सफाईकर्मी होते हैं, जो अक्सर कीटनाशकों या अन्य विषाक्त पदार्थों से दूषित शवों का सेवन करते हैं।

- पर्यावास क्षति:

- शहरीकरण, वनों की कटाई (Deforestation) और कृषि विस्तार के कारण निवास स्थान का नुकसान हुआ है, गिद्धों के घोंसले के स्थान, बसेरा क्षेत्र एवं खाद्य स्रोत नष्ट हो गए हैं। उपयुक्त आवास की कमी उनके अस्तित्व में बाधा उत्पन्न करती है।

- बुनियादी ढाँचे के साथ टकराव:

- गिद्ध विद्युत लाइनों, पवन टर्बाइनों और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं से टकराने के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे चोटें या मौतें होती हैं तथा उनकी आबादी में कमी आती है।

- अवैध शिकार और शिकार:

- कुछ क्षेत्रों में, सांस्कृतिक मान्यताओं या अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण गिद्धों का शिकार किया जाता है, जिससे जीवित रहने के लिये उनका संघर्ष और बढ़ जाता है।

- रोगों का प्रकोप:

- एवियन पॉक्स व एवियन फ्लू जैसी बीमारियाँ भी गिद्धों की आबादी पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे इनकी आबादी में और कमी आ सकती है।

भारत द्वारा किये गये गिद्ध संरक्षण प्रयास क्या हैं?

- नशीली दवाओं के खतरे को समाप्त करना:

- डाईक्लोफेनाक पर प्रतिबंध: डाईक्लोफेनाक के विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार करते हुए, भारत ने 2006 में पशु चिकित्सा में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

- उपचारित पशुओं के शवों को खाने के कारण होने वाली किडनी की विफलता से गिद्धों को बचाने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिये गिद्ध कार्य योजना 2020-25 का शुभारंभ किया है।

- यह डाईक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और गिद्धों के मुख्य भोजन, मवेशियों के शवों को विषैला होने से बचाएगा।

- प्रतिबंध का विस्तार: अगस्त 2023 में भारत ने गिद्धों के लिये संभावित खतरे को स्वीकार करते हुए पशु चिकित्सा प्रयोजन हेतु केटोप्रोफेन और एसिक्लोफिनेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

- डाईक्लोफेनाक पर प्रतिबंध: डाईक्लोफेनाक के विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार करते हुए, भारत ने 2006 में पशु चिकित्सा में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

- बंदी प्रजनन (Captive Breeding) और पुनरुत्पादन:

- गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (VCBC): भारत ने VCBC का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिसे सर्वप्रथम वर्ष 2001 में पिंजौर, हरियाणा में स्थापित किया गया था।

- ये केंद्र लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों के बंदी प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वनों में इनकी स्वस्थ आबादी बढ़ाने के लिये एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है।

- वर्तमान में भारत में नौ गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र (VCBC) हैं, जिनमें से तीन सीधे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) द्वारा प्रशासित हैं।

- गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (VCBC): भारत ने VCBC का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिसे सर्वप्रथम वर्ष 2001 में पिंजौर, हरियाणा में स्थापित किया गया था।

- गिद्धों का बसेरा:

- झारखंड में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के सक्रिय प्रयास में, कोडरमा ज़िले में एक 'गिद्धों का बसेरा (Vulture Restaurant)' स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गिद्धों पर पशुधन दवाओं (Livestock Drug), विशेष रूप से डाईक्लोफेनाक के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना है।

- अन्य गिद्ध संरक्षण पहलें:

- गिद्ध प्रजातियों को वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास (IDWH) के 'प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' के तहत संरक्षित किया जाता है।

- गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम को देश के आठ अलग-अलग स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है जहाँ गिद्धों की आबादी मौजूद थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में दो स्थान शामिल हैं।

- दाढ़ी वाले, लंबी चोंच वाले, पतले चोंच वाले और सफेद पीठ वाले गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। जबकि बाकी को 'अनुसूची IV' के तहत संरक्षित किया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- SAVE (एशिया के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाना): प्रवृत्त, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का संघ, जो दक्षिण एशिया के गिद्धों को दुर्दशा से बचाने के लिये संरक्षण, अभियान व फंडिंग जैसी गतिविधियों की देखरेख और समन्वय करने के लिये बनाया गया है।

अमेरिकी बाल्ड ईगल पर केस स्टडी:

- अमेरिकी बाल्ड ईगल लचीलेपन का एक प्रतीक है।

- इसकी आबादी में एक बार डाइक्लोरोडिफेनिलट्राइक्लोरोइथेन (DDT) के विनाशकारी प्रभावों के कारण काफी गिरावट आई थी, जो एक शक्तिशाली कीटनाशक था, जिसने गिद्धों के प्रजनन को बाधित किया था।

- DDT के परिणामस्वरूप मादा बाज़ (ईगल) बेहद पतले छिलके वाले अंडे देती हैं, जिससे वे घोंसला नहीं बना पाते हैं।

- इस मुद्दे के समाधान के लिये वर्ष 1972 में कृषि उपयोग हेतु DDT पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया था। इस महत्त्वपूर्ण कदम वर्ष 1973 में लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के पारित होने के साथ ईगल के लिये आवश्यक सुरक्षा प्रदान की।

- शिकार पर प्रतिबंध, घोंसले के स्थानों के आसपास आवास संरक्षण एवं प्रजनन के कारण बाल्ड ईगल की आबादी में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

- अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2009 के बाद से बाल्ड ईगल की संख्या चार गुनी हो गई है। इस सफलता की कहानी वर्ष 2007 में ईगल को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से हटाने के साथ समाप्त हुई।

आगे की राह

- हानिकारक पशु चिकित्सा दवाओं (जैसे डाईक्लोफेनाक) को विनियमित करने एवं सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही निमेसुलाइड जैसी दवाओं पर व्यापक प्रतिबंध को बढ़ावा देना भी महत्त्वपूर्ण है।

- गिद्धों को संरक्षित करने के लिये उचित शव निपटान पर शिक्षा एवं सुरक्षित भोजन उपलब्धता के साथ गिद्ध भोजन केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है।

- भोजन एवं घोंसला बनाने वाले क्षेत्रों के बीच गलियारों के निर्माण के साथ-साथ घोंसला निर्माण वाले स्थानों की उचित पहचान और सुरक्षा की जानी चाहिये।

- पशु चिकित्सा में डाईक्लोफेनाक के उपयोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये निरंतर निगरानी एवं सतर्कता की आवश्यकता है।

- गिद्ध संरक्षण की सफलता बहु-आयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, साथ ही भारत के चल रहे प्रयास समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य देशों के लिये एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. गिद्धों की आबादी में गिरावट के कारणों पर चर्चा कीजिये, और साथ ही गिद्धों की घटती आबादी में वृद्धि के लिये की गई सरकारी पहलों का भी उल्लेख कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. गिद्ध जो कुछ साल पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल कम ही देखे जाते हैं। इसके लिये ज़िम्मेदार है (2012) (a) नई आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनके घोंसले का विनाश उत्तर: (b) |

शासन व्यवस्था

CSDS लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:चुनाव आयोग, लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024, EVM , सच्चर आयोग रिपोर्ट, CBI मेन्स के लिये:स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव सुधार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये समितियों की सिफारिशें। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) के लोकनीति कार्यक्रम द्वारा प्री-पोल स्टडी 2024 का आयोजन किया, जिसमें EVM तथा भारत के चुनाव आयोग पर विश्वास एवं अन्य सामाजिक-धार्मिक मुद्दों जैसे विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय सामने आई है।

लोकनीति सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं?

- संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में मतदाताओं का विश्वास:

- भारतीय चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास कम हुआ है, यह विश्वास वर्ष 2019 में 51% से गिरकर वर्ष 2024 में केवल 28% तक सीमित रह गया है।

- लगभग 17% उत्तरदाताओं का मानना है कि सत्तारूढ़ दल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में हेरफेर करने की अत्यधिक संभावना होती है।

- उत्तरदाता कमोबेश उन लोगों में से थे जो महसूस करते थे कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) तथा प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) जैसी एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिये किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंसियाँ कानून के दायरे में रहकर काम कर रही हैं।

- धार्मिक बहुलवाद के लिये समर्थन:

- सर्वेक्षण में शामिल लगभग 79% लोगों का मानना है कि "भारत केवल हिंदुओं का नहीं, बल्कि समान रूप से सभी धर्मों का देश है", केवल 11% लोगों का मानना है कि "भारत केवल हिंदुओं का देश है"।

- बहुलता में यह विश्वास शहरी क्षेत्रों (कस्बों में 85% और शहरों में 84%) में अधिक स्पष्ट था और बिना स्कूली शिक्षा वाले लोगों (72%) की तुलना में शिक्षित (83%) में अधिक था।

- अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा:

- केवल 22% सर्वेक्षणों में राम मंदिर के निर्माण को सरकार की 'सबसे उचित कार्रवाई' बताया गया।

- लगभग 24% लोगों का मानना है कि मंदिर मुद्दे से धार्मिक विभाजन उत्पन्न होने की संभावना है।

- अनुसूचित जाति वर्ग में मुस्लिमों को आरक्षण:

- लगभग 57% उत्तरदाताओं का मानना है कि हिंदू और मुस्लिम दलितों दोनों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिये अनुसूचित जाति श्रेणी का दायरा बढ़ाया जाना चाहिये।

- 19% उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति वर्ग में केवल हिंदुओं को आरक्षण दिया जाना चाहिये।

- सामाजिक न्याय की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिये यह समर्थन सच्चर आयोग रिपोर्ट, 2006 और रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट, 2007 द्वारा की गई सिफारिशों की भी पुष्टि करता है, जो दृढ़ता से दावा करता है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 को स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के संबंध में फिर से पढ़ने की ज़रूरत है।

- लगभग 57% उत्तरदाताओं का मानना है कि हिंदू और मुस्लिम दलितों दोनों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिये अनुसूचित जाति श्रेणी का दायरा बढ़ाया जाना चाहिये।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों के निहितार्थ क्या हैं?

- EVM और चुनाव मशीनरी पर घटता विश्वास:

- जनमत संग्रह सर्वेक्षण हाल के वर्षों में चुनाव मशीनरी पर घटते विश्वास पर लोगों की चिंता और बहस को सामने लाता है।

- यह चुनाव मशीनरी और EVM तथा VVPAT जैसे उपकरणों के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर को रोकने के लिये उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

- अस्मिता की राजनीति:

- सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में राजनीति में धर्म अभी भी एक प्रमुख कारक है।

- भारत में राजनीतिक दल अक्सर अपने समर्थन आधार को मज़बूत करने के लिये धार्मिक आधार पर मतदाताओं को लामबंद करते हैं, जिसे अस्मिता की राजनीति के रूप में जाना जाता है।

- धर्म का राजनीतिकरण सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है: जैसे राजनीतिक बयानबाज़ी, सांप्रदायिक एजेंडे के कारण धार्मिक हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता की घटना।

- सार्वजनिक संस्थानों पर आरोप:

- CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप और इसे विपक्षी दल के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने के कई आरोप लगे हैं।

- ऐसी धारणा है कि केंद्रीय एजेंसियाँ राजनीतिक संबद्धता या अन्य बाहरी विचारों के आधार पर चुनिंदा व्यक्तियों या संगठनों को निशाना बना सकती हैं।

- रोज़गार, मुद्रास्फीति और अन्य मुद्दे:

- लोगों का मानना है कि हाल के दशकों में मज़बूत आर्थिक विकास के बावजूद, बढ़ती श्रम शक्ति के साथ रोज़गार सृजन में तेज़ी नहीं आई है।

- हाल के वर्षों में बढ़ती खाद्य कीमतों ने देश की बड़ी आबादी और बेरोज़गारी के कारण भारत में मुद्रास्फीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

आगे की राह

- चुनाव सुधार आयोग: यह आयोग स्वतंत्र विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों और चुनाव अधिकारियों से बना हो सकता है।

- चुनावी कानूनों, प्रक्रियाओं और संस्थानों में बदलावों की समीक्षा तथा सिफारिश करने के काम के साथ।

- केंद्रीय जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली:

- इन केंद्रीय निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति, स्थानांतरण और निष्कासन को विनियमित करने के लिये सभी जाँच एजेंसियों को एक ही वैधानिक निकाय के तहत लाया जाए। हटाने के लिये राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाँच के अधीन होनी चाहिये और कार्यकाल निश्चित होना चाहिये।

- समावेशी नीतियाँ: ऐसी नीतियाँ विकसित तथा किर्यान्वित करें जो हाशिये पर और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की ज़रूरतों एवं हितों को प्राथमिकता दें।

- इसमें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने और सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता को आगे बढ़ाने की पहल शामिल है।

- मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी को लक्षित करना: इसके लिये व्यापक आर्थिक नीतियों, संरचनात्मक सुधारों एवं लक्षित हस्तक्षेपों के संयोजन की आवश्यकता होगी जैसे:

- कुल मांग और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने के लिये ब्याज दरों का समायोजन, कर निर्धारण और शासकीय व्यय जैसे राजकोषीय नीति उपायों जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करना।

- रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने और बेरोज़गारी कम करने के लिये निरंतर एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ है। भारत में चुनावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:(2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिये। (2022) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिये RBI दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ, सिडबी, नाबार्ड, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA), सरफेसी अधिनियम (2002) मेन्स के लिये:परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, बैंकिंग क्षेत्र तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का महत्त्व। |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल, 2024 से प्रभावी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिये अद्यतन दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक निर्देश जारी किया है।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) के लिये RBI दिशा-निर्देश क्या हैं ?

- न्यूनतम पूंजी आवश्यकता में वृद्धि:

- ARCs को पहले 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती थी; इस आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

- मौजूदा ARCs को 31 मार्च, 2026 तक 300 करोड़ रुपए की नई न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि (NOF) सीमा तक पहुँचने के लिये एक संक्रमण अवधि दी गई है।

- उच्च पूंजी आवश्यकता की दिशा में परिवर्तन के हिस्से के रूप में ARC को 31 मार्च, 2024 तक न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की पूंजी सुनिश्चित करनी होगी।

- यदि उपरोक्त किसी भी चरण को पूरा नहीं किया जाता है, तो गैर-अनुपालन करने वाले ARCs को पर्यवेक्षी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नए व्यवसाय को लेने पर प्रतिबंध शामिल हो सकता है जब तक कि वह उस बिंदु पर प्रभावी न्यूनतम NOF को पूरा नहीं कर लेता।

- बॉण्ड समाधान आवेदक के रूप में पात्रता:

- न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए के NOF वाले ARC को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के अंर्तगत परिसंपत्ति समाधान प्रक्रिया में समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति है।

- निवेश के अवसर:

- ARC से प्राप्त धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है तथा साथ ही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अथवा अन्य संगठनों के पास जमा किया जा सकता है जिन्हें देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त, ARC किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AA- या उससे ऊपर की अल्पकालिक रेटिंग वाले मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जमा प्रमाणपत्र और कॉर्पोरेट बॉण्ड/वाणिज्यिक पत्रों जैसे अल्पकालिक उपकरणों (Short-term Instrument) में निवेश कर सकते हैं।

- हालाँकि, ऐसे अल्पकालिक उपकरणों में अधिकतम निवेश पर NOF सीमा 10% होती है।

परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) क्या हैं?

- परिचय:

- ARC वित्तीय संस्थान होते हैं, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) या गैर-निष्पादित संपत्ति (Bad Asset) खरीदते हैं।

- इससे बैंकों और सस्थानों को अपनी बैलेंस शीट साफ करने की सुविधा मिलती है।

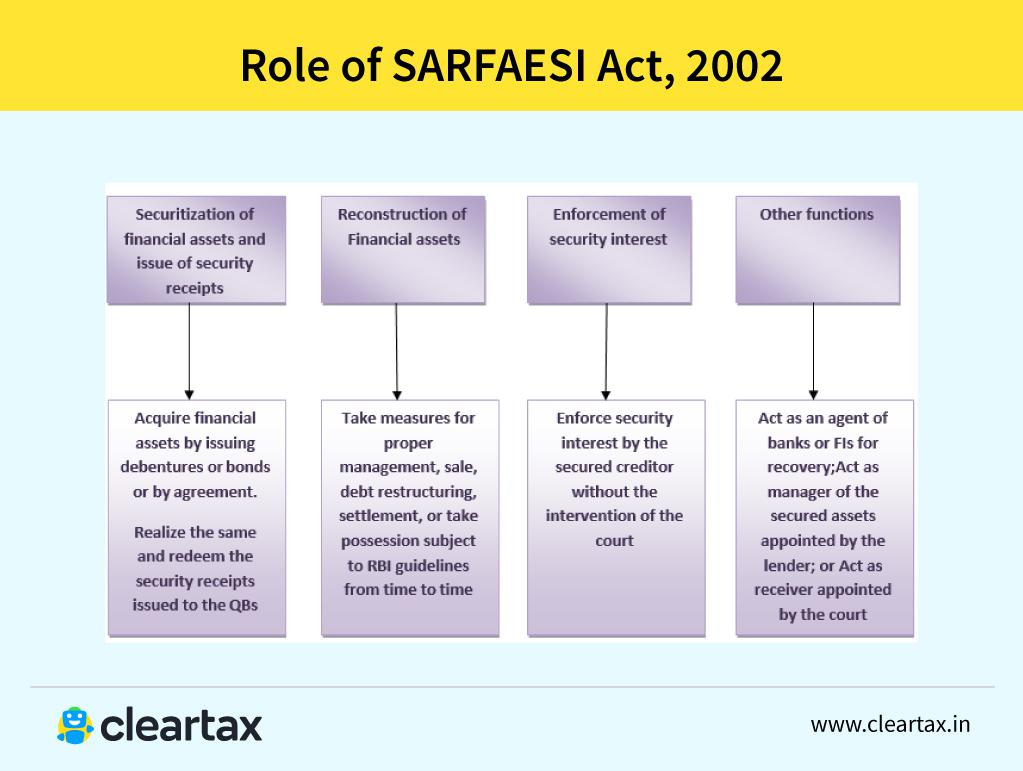

- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है, वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत किया गया है।

- ARC वित्तीय संस्थान होते हैं, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) या गैर-निष्पादित संपत्ति (Bad Asset) खरीदते हैं।

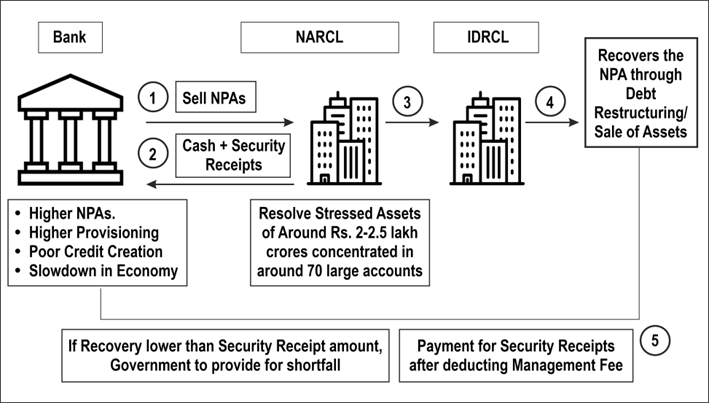

- उदाहरण:

- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की स्थापना बैंकों द्वारा बाद के समाधान के लिये लचीली संपत्तियों (Stressed Asset) को एकत्र करने और समेकित करने के लिये की गई है। इसमें 51% हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का बहुमत है।

- इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) एक अन्य इकाई है, जो लचीली संपत्तियों को बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।

- PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (FI) IDRCL में अधिकतम 49% की हिस्सेदारी रखेंगे। जबकि शेष 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी।

- कार्य:

- SARFAESI अधिनियम, 2002 द्वारा अधिकार प्राप्त ARC संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली और परिवर्त्तन में विशेषज्ञता रखते हैं।

- वे ऋणदाताओं से नकद या नकदी और प्रतिभूति प्राप्तियों के संयोजन के माध्यम से खराब ऋण (Bad Debt) लेते हैं।

- SARFAESI अधिनियम, 2002 द्वारा अधिकार प्राप्त ARC संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली और परिवर्त्तन में विशेषज्ञता रखते हैं।

- व्यापार मॉडल:

- लचीले ऋणों का अधिग्रहण: ऋणदाता ARC को लचीले ऋणों को छूट पर बेचते हैं, जिससे नए ऋणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये उनके संसाधन मुक्त हो जाते हैं।

- प्रतिभूति की प्राप्ति (Security Receipt): ARC ऋणदाताओं को प्रतिभूति प्राप्ति जारी करती हैं, जिन्हें विशिष्ट ऋण की वसूली पर भुनाया जा सकता है।

- वे वार्षिक परिसंपत्ति मूल्य का 1.5% से 2% का प्रबंधन शुल्क भी लेते हैं और बिक्री वित्तीय संस्थानों (Selling Financial Institution) के साथ साझा करते हुए वसूली से कमाई करते हैं।

- चुनौतियाँ:

- ARC अक्सर पुराने NPA से निपटते हैं, जो लंबे समय तक चूक के कारण मूल्यांकन और वसूली के मामले में चुनौतियाँ पेश करते हैं।

- कई उधारदाताओं से एक ही उधारकर्त्ता पर ऋण एकत्र करना जटिल हो सकता है, जिसके लिये विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और समझौते की आवश्यकता होती है।

- ARC को अपनी बैलेंस शीट पर धन जुटाने, संकटग्रस्त संपत्तियों को हासिल करने की क्षमता सीमित करने या पुनरुद्धार के लिये उधारकर्त्ताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- अधिग्रहण और पुनर्प्राप्ति उद्देश्यों के लिये संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का खासकर जब अशिक्षित या जटिल परिसंपत्तियों से निपटना हो, उचित मूल्य निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- RBI द्वारा ARC विनियमों में हालिया परिवर्तन:

- कॉरपोरेट प्रशासन को मज़बूत करना: ARC में कॉरपोरेट प्रशासन को बढ़ाने के लिये RBI ने आदेश दिया कि बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड बैठक में कम-से-कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिये।

- बढ़ी हुई पारदर्शिता: ARC को सुरक्षा रसीद निवेशकों के लिये उत्पन्न रिटर्न पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा करना और पारदर्शिता में सुधार के लिये पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लिये रेटिंग एजेंसियों के साथ जुड़ना आवश्यक है।

- निवेश आवश्यकताएँ: ARC को प्रतिभूति प्राप्तियों (SR) में ऐसी प्राप्तियों में हस्तांतरणकर्त्ताओं के निवेश का कम-से-कम 15% या जारी की गई कुल प्राप्तियों का 2.5%, सभी मामलों में कुल प्रतिभूति प्राप्तियों के 15% की पिछली आवश्यकता के विपरीत, जो भी अधिक हो।

- SR ARC द्वारा योग्य खरीदारों (QB) को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से संकटग्रस्त संपत्तियों की खरीद के बदले में जारी किये गए उपकरण हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय वित्तीय परिदृश्य में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies) के सामने आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) व्याख्या:

प्रश्न. भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

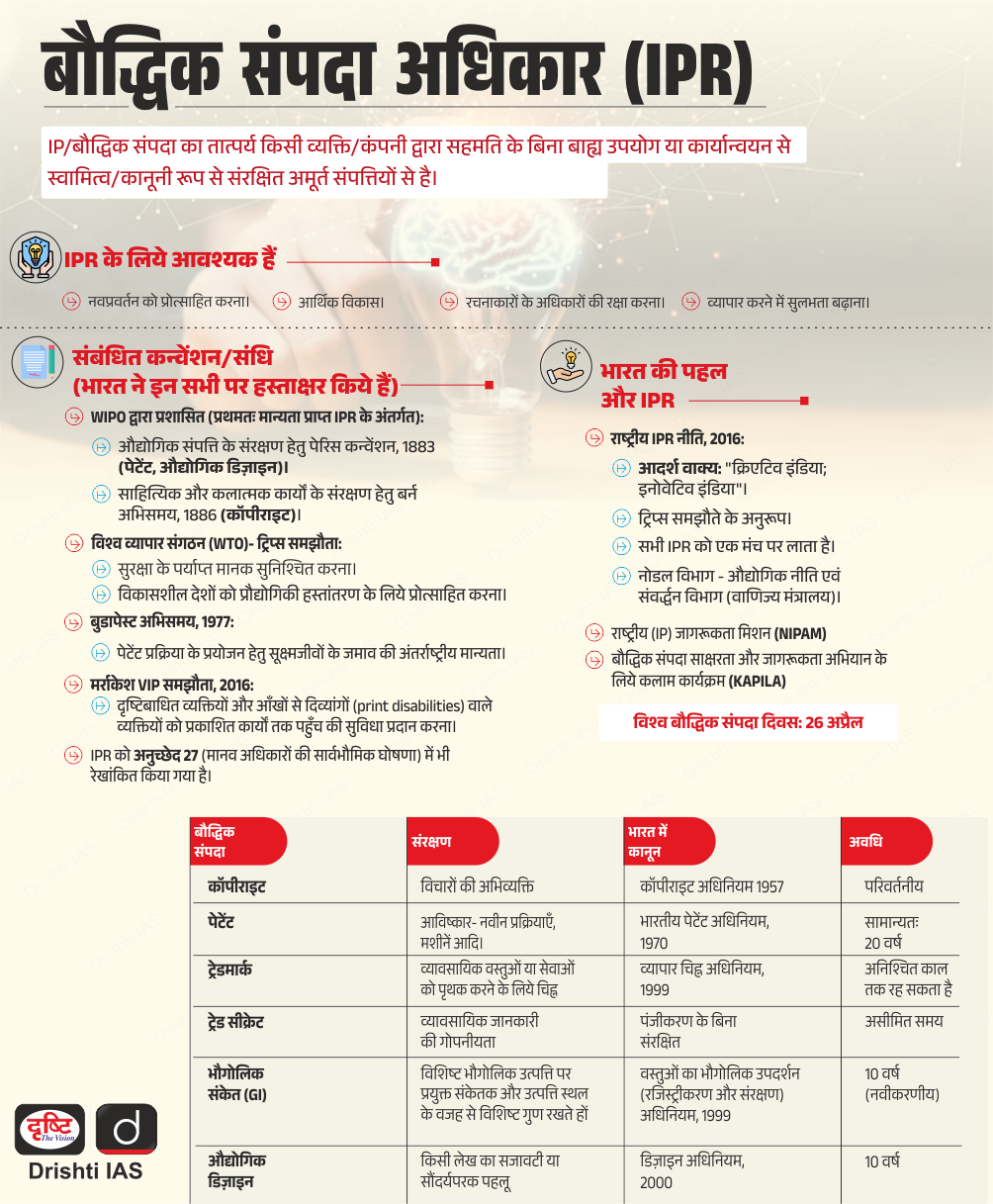

भारतीय अर्थव्यवस्था

अमेरिका की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट

प्रिलिम्स के लिये:बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन संरचना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016, भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन (GI) टैग, कॉपीराइट, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मेन्स के लिये: |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका की USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा (IP) के संबंध में सुरक्षा और प्रवर्तन संबंधी चिंताओं के कारण चीन, रूस, वेनेजुएला एवं तीन अन्य देशों के साथ भारत को भी पुनः ‘प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' (PWL) में शामिल किया गया है।

- वर्ष 2020 एवं 2021 सहित विगत कुछ वर्षों में,अमेरिका द्वारा भारत को USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है।

USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है?

- परिचय:

- 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 182 द्वारा अधिदेशित, यह अमेरिकी व्यापार भागीदारों की बौद्धिक संपदा (IP) सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये की जाने वाली वार्षिक समीक्षा है।

- सूचीबद्ध करने हेतु मानदंड:

- USTR निगरानी सूची में देशों को नामित करते समय IP चिंताओं की गंभीरता, अमेरिकी अधिकार धारकों पर आर्थिक प्रभाव एवं पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने में प्रगति की कमी जैसे कारकों पर विचार करता है।

- प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' (PWL): में शामिल देशों को अपर्याप्त IP संरक्षण और प्रवर्तन के सर्वाधिक गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। यदि ये आवश्यक सुधार प्रदर्शित करने में विफल रहते हैं तो USTR औपचारिक व्यापार जाँच शुरू कर सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है।

- वॉच लिस्ट (निगरानी सूची) इसमें सूचीबद्ध देशों में कुछ स्तर तक अनुचित IP कार्यप्रणालियाँ होती हैं, किंतु इनकी गंभीरता उतनी नहीं होती है जितनी PWLमें सूचीबद्ध देशों से संबंधित IP कार्यप्रणालियों की होती है। USTR देशों की निगरानी करने और उन्हें अपने IP शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिये निगरानी सूची का उपयोग करता है।

- USTR निगरानी सूची में देशों को नामित करते समय IP चिंताओं की गंभीरता, अमेरिकी अधिकार धारकों पर आर्थिक प्रभाव एवं पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने में प्रगति की कमी जैसे कारकों पर विचार करता है।

- अमेरिकी सरकार की पहलें:

- समर्थन के प्रयास (Advocacy Effort): USTR व्यापारिक साझेदारों के साथ IP सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये द्विपक्षीय वार्ता, विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भागीदारी और हितधारक जुड़ाव को नियोजित करता है।

- तकनीकी सहायता: अमेरिका विधिक और प्रशासनिक कर्मियों के प्रशिक्षण के माध्यम से विकासशील देशों में IP कार्यप्रणालियों को सुदृढ़ करता है।

- जालसाजी और चोरी विरोधी प्रयास (Anti-Counterfeiting and Piracy Efforts): USTR साझेदार देशों और संगठनों के साथ संयुक्त कार्रवाई, सूचना आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से जालसाजी और चोरी का विरोध करता है।

रिपोर्ट में भारत से जुड़ी क्या चिंताएँ जताई गई हैं?

- भारत का स्थान: स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को निरंतर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, जो अमेरिकी IP हितधारकों के लिये IP सुरक्षा, प्रवर्तन और बाज़ार पहुँच के संबंध में महत्त्वपूर्ण चिंताओं को दर्शाता है।

- रिपोर्ट के अनुसार, IP सुरक्षा और प्रवर्तन के मामले में भारत सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

- अपर्याप्त IP प्रवर्तन: USTR रिपोर्ट भारत के IP प्रवर्तन में विभिन्न कमियों की पहचान करती है, जिसमें ऑनलाइन पायरेसी की उच्च दर, ट्रेडमार्क विरोध के मामलों में बैकलॉग और ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त विधिक तंत्र शामिल हैं।

- इनमें IP उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क और इस बात की चिंताएँ शामिल हैं कि क्या भारत के पास संभावित फार्मास्युटिकल पेटेंट विवादों के शीघ्र समाधान हेतु एक प्रभावी तंत्र है।

- कॉपीराइट अनुपालन संबंधी मुद्दे: भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) इंटरनेट संधियों को पूरी तरह से लागू करना चाहिये और कॉपीराइट धारक अधिकारों की रक्षा के लिये इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन हेतु कॉपीराइट लाइसेंस का विस्तार करने से बचना चाहिये।

- इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन ऐसे प्रसारण होते हैं, जहाँ उपयोगकर्त्ता सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे संगीत स्ट्रीमिंग या वीडियो डाउनलोड करना, आदि।

- यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम: ट्रेडमार्क उल्लंघन अन्वेषण और पूर्व-अनुदान विरोध कार्यवाही जैसे मुद्दों के संबंध में यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम के अंतर्गत कुछ स्तर पर प्रगति तो देखी गई है, किंतु अभी भी कई दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान नहीं किया गया है।

- बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भारत का रुख: भारत का रुख यह है, कि उसके कानून विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलु (TRIPS) समझौते का कड़ाई से पालन करते हैं, यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बदलाव करने के लिये बाध्य नहीं है।

आगे की राह

- संयुक्त बौद्धिक संपदा आयोग: सरकार को उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक स्थायी भारत-अमेरिका बौद्धिक संपदा आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता है।

- यह दृष्टिकोण अमेरिका-चीन IP वर्किंग ग्रुप की सफलता को प्रतिबिंबित करता है, जिसे संवाद को बढ़ावा देने और विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करने का श्रेय दिया जाता है। यह आयोग निम्न कदम उठा सकता है, जिसमें शामिल हैं-

- आपसी चिंता (Mutual Concern) के क्षेत्रों की पहचान करना और संयुक्त कार्य योजनाओं को प्राथमिकता देना।

- IP सुरक्षा और प्रवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना।

- विधिक विसंगतियों को पाटने के लिये सामंजस्यपूर्ण IP नीतियाँ विकसित करना।

- यह दृष्टिकोण अमेरिका-चीन IP वर्किंग ग्रुप की सफलता को प्रतिबिंबित करता है, जिसे संवाद को बढ़ावा देने और विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करने का श्रेय दिया जाता है। यह आयोग निम्न कदम उठा सकता है, जिसमें शामिल हैं-

- क्षमता निर्माण पर ध्यान: अमेरिका भारत के पेटेंट कार्यालय और न्यायपालिका को तकनीकी सहायता की पेशकश कर सकता है, जिसमें शामिल हैं-

- पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बैकलॉग कम करना।

- IP प्रवर्तन तंत्र पर न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तन हेतु प्रशिक्षण बढ़ाना।

- यह रणनीति यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) की सफलता को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें IP प्रवर्तन पर तकनीकी सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

- पारदर्शिता और हितधारक जुड़ाव: दोनों देशों को IP निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिये।

- दोनों देशों के उद्योग हितधारकों के साथ नियमित परामर्श से व्यावहारिक चुनौतियों और समाधानों की पहचान की जा सकती है।

- यह दृष्टिकोण यूरोपीय संघ की पारदर्शी IP प्रवर्तन व्यवस्था पर आधारित है, जो हितधारकों की भागीदारी पर ज़ोर देती है।

- मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान: कंपनियों के बीच IP विवादों को संबोधित करने के लिये एक सुव्यवस्थित मध्यस्थता तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- भारतीय और अमेरिकी बौद्धिक संपदा कानून दोनों में पारंगत निष्पक्ष विशेषज्ञों के पैनल।

- पारंपरिक विवादों की तुलना में तीव्र और अधिक लागत प्रभावी समाधान।

- यह दृष्टिकोण सिंगापुर-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CEPA) के भीतर सफल IP मध्यस्थता प्रावधानों के समान है।

निष्कर्ष:

सहयोग, क्षमता निर्माण और कुशल विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके, भारत और अमेरिका "प्रायोरिटी वॉच लिस्ट" के दायरे से आगे बढ़ सकते हैं। सफल वैश्विक प्रथाओं से प्रेरित यह अभिनव दृष्टिकोण दोनों देशों के लिये नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए अधिक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक संबंधों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए द्विपक्षीय संबंधों पर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था पर भारत-अमेरिका विवाद के प्रभावों पर चर्चा कीजिये। अपने मतभेदों को दूर करने में दोनों देशों के लिये चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न 1. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. वैश्वीकृत दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकार महत्त्व रखते हैं और मुकदमेबाज़ी का एक स्रोत है। कॉपीराइट, पेटेंट तथा ट्रेड सीक्रेट्स के बीच व्यापक रूप से अंतर कीजिये। (2014) |