विदेश मंत्रालय के सहायता आवंटन में नेबरहुड को प्राथमिकता

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय बजट, विकास सहायता, नेबरहुड फर्स्ट नीति, चाबहार बंदरगाह, मानवीय आवश्यकताएँ, प्रवासन, सीमा सुरक्षा, ऋण रेखा (LOC), संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री, भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, सार्क, बिम्सटेक, व्यापार बाधाएँ, सिंधु, तीस्ता। मेन्स के लिये:भारत के पड़ोस में सुरक्षा और स्थिरता में भारत की विकास सहायता की भूमिका। |

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने रणनीतिक साझेदारों और पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी विकास सहायता योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है।

- यह भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये तैयार की गई है।

देशों के बीच विकास सहायता कैसे वितरित की जाती है?

- विदेश मंत्रालय के व्यय का एक बड़ा हिस्सा, 4,883 करोड़ रुपए, "देशों को सहायता" के लिये निर्धारित किया गया है। इसे इस प्रकार आवंटित किया गया है:

- भूटान: इसे सबसे अधिक 2,068.56 करोड़ रुपए की सहायता मिली, हालाँकि यह पिछले वर्ष के 2,400 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है।

- नेपाल: इसे 700 करोड़ रुपए आवंटित किये गए, जो पिछले वर्ष के 550 करोड़ रुपए से अधिक है।

- मालदीव: इसने पिछले वर्ष के लिये 770.90 करोड़ रुपए की संशोधित राशि के बावजूद 400 करोड़ रुपए का आवंटन बनाए रखा।

- श्रीलंका: इसे 245 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले वर्ष के 150 करोड़ रुपए से अधिक है।

- अफगानिस्तान: अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए मिले, जो मौजूदा चुनौतियों के बीच देश की स्थिरता और विकास में सहायता करने में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

- मालदीव: भारत विरोधी प्रदर्शनों और इसके शीर्ष नेतृत्व की टिप्पणियों के बावजूद मालदीव को 400 करोड़ रुपए मिले।

- ईरान: चाबहार बंदरगाह परियोजना को 100 करोड़ रुपए मिलना जारी है, जो पिछले तीन वर्षों से अपरिवर्तित है।

- अफ्रीका: अफ्रीकी देशों को सामूहिक रूप से 200 करोड़ रुपए मिले, जो इस महाद्वीप के साथ भारत के बढ़ते प्रभाव और जुड़ाव को दर्शाता है।

- सेशेल्स: इसे 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए मिले।

पड़ोसी देशों को दी जाने वाली विकास सहायता के क्या लाभ हैं?

- राजनयिक संबंधों को मज़बूत बनाना: पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करके, भारत राजनयिक संबंधों को बढ़ाता है, मज़बूत राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

- क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना: वित्तीय सहायता पड़ोसी देशों को स्थिर करने में मदद करती है, जिससे एक अधिक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र बन सकता है, जिससे भारत के रणनीतिक हितों को लाभ होगा।

- आर्थिक विकास का समर्थन करना: सहायता बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, विकास कार्यक्रमों और अन्य पहलों में योगदान देती है जो प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे एक अधिक समृद्ध क्षेत्र बन सकता है। उदाहरण के लिये, ईरान में चाबहार बंदरगाह।

- व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना: पड़ोसी देशों में बेहतर बुनियादी ढाँचे और आर्थिक स्थिति भारत के लिये व्यापार एवं निवेश के अवसरों को बढ़ा सकती है, उदाहरण के लिये, भारत व बांग्लादेश के बीच अगरतला-अखौरा रेलवे परियोजना।

- रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाना: सहायता प्रदान करने से भारत को प्रभाव डालने और गठबंधन बनाने की अनुमति मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पड़ोसी देशों का भारत के साथ सकारात्मक जुड़ाव हो एवं वे इसके हितों के साथ अधिक निकटता से जुड़ें।

- उदाहरणार्थ, डोकलाम मुद्दे पर भूटान का भारत के प्रति पक्ष लेना।

- मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करना: सहायता अक्सर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आपदा राहत जैसी तत्काल मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करती है, जिससे प्राप्तकर्त्ता देशों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

- उदाहरण के लिये, भारत ने चक्रवात मोचा के दौरान म्याँमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिये "ऑपरेशन करुणा" शुरू किया।

- सॉफ्ट पावर को मज़बूत करना: पड़ोसी देशों के विकास में निवेश करके, भारत एक ज़िम्मेदार क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी सॉफ्ट पावर और प्रतिष्ठा को मज़बूत करता है।

- उदाहरण के लिये, यह भारत के छोटे पड़ोसियों के बीच बिग ब्रदर सिंड्रोम को कम करने में मदद करता है।

भारत की पड़ोस प्रथम नीति

- नेबरहुड फर्स्ट नीति अर्थात् पड़ोस प्रथम नीति की अवधारणा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई।

- भारत की ‘पड़ोस प्रथम नीति’ उसके निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ संबंधों के प्रबंधन के प्रति उसके दृष्टिकोण को निर्दिष्ट करती है।

- पड़ोस प्रथम नीति, अन्य विषयों के साथ-साथ, पूरे क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल और जन-जन समन्वयन व संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से है।

- यह नीति हमारे पड़ोस के साथ संबंधों और नीतियों का प्रबंधन करने वाली सरकार की सभी प्रासंगिक शाखाओं के लिये एक संस्थागत प्राथमिकता के रूप में विकसित हुई है।

- अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने/समन्वय के लिये भारत का दृष्टिकोण परामर्श, गैर-पारस्परिकता और ठोस/वास्तविक परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित होने की विशेषता है। यह दृष्टिकोण संपर्क, बुनियादी ढाँचे, विकास सहयोग, सुरक्षा को बढ़ाने तथा जन-जन समन्वयन को और भी बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है।

भारत के लिये नेबरहुड फर्स्ट/पड़ोस प्रथम नीति क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- आतंकवाद और अवैध प्रवास: भारत को अपने निकटतम पड़ोसियों से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी सहित आतंकवाद एवं अवैध प्रवासन के खतरों का सामना करना पड़ता है।

- बेहतर संबंध सीमा सुरक्षा अवसंरचना में सुधार कर सकते हैं और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय/जनांकीकीय परिवर्तनों की निगरानी कर सकते हैं।

- चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध: चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं, विशेषकर पाकिस्तान से संबद्ध आतंकवाद के कारण।

- क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों में शामिल होने से आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया जा सकता है और पड़ोस प्रथम नीति के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक साझा मंच बनाया जा सकता है।

- सीमा सुरक्षा अवसंरचना में निवेश: सीमा सुरक्षा अवसंरचना में कमी है और सीमा क्षेत्रों को स्थिर एवं विकसित करने की आवश्यकता है।

- सीमा पार सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों जैसे बेहतर कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे तथा ऐसे बुनियादी ढाँचे के लिये एक क्षेत्रीय विकास निधि का पता लगाना।

- ऋण व्यवस्था (LOC) परियोजनाओं की निगरानी: पड़ोसी देशों के लिये भारत की LOC में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वैश्विक सॉफ्ट लेंडिंग का 50% हिस्सा उन्हें दिया जा रहा है।

- यह क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाता है, भारतीय फर्मों की उपस्थिति का विस्तार करता है और प्राप्तकर्त्ता देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाता है।

- रक्षा और समुद्री सुरक्षा: रक्षा सहयोग महत्त्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किये जाते हैं।

- यह विस्तारित पड़ोस में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास: पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास पड़ोस प्रथम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी नीतियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- म्याँमार और थाईलैंड जैसे देश पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास तथा सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।

- पर्यटन को बढ़ावा: भारत मालदीव और बांग्लादेश के लिये पर्यटकों का एक प्रमुख स्रोत है तथा नेपाली धार्मिक पर्यटन के लिये एक गंतव्य है।

- पर्यटन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय संस्कृति और व्यवसायों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे भारतीय सांस्कृतिक उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।

- बहुपक्षीय संगठन: पड़ोसियों के साथ भारत का जुड़ाव SAARC और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय तंत्रों द्वारा संचालित होता है।

- दोनों भारत को दक्षिण एशिया में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को स्थापित करने और क्षेत्र में अन्य प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं।

अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में क्या चुनौतियाँ हैं?

- सीमा विवाद: सीमाओं पर मतभेद, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ, तनाव एवं संघर्ष का कारण बनते हैं।

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव और पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध सामरिक चुनौतियों का कारण हैं।

- आतंकवाद: पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे विभिन्न आतंकवादी समूहों को लगातार समर्थन, सुरक्षित पनाह तथा धन मुहैया कराया है, जिन्होंने भारत में हमले किये हैं।

- अवैध प्रवास: बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासियों के आने से जनसांख्यिकीय और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- व्यापार असंतुलन: पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ आर्थिक मुद्दे एवं व्यापार बाधाएँ संबंधों को प्रभावित करती हैं।

- व्यापार प्रतिबंधों और शुल्कों से संबंधित मुद्दों ने प्रायः कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।

- जल विवाद: सिंधु और तीस्ता नदियों जैसे नदी जल संधि पर विवाद क्रमशः पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ संबंधों को खराब करने का कारण रहे हैं।

- आंतरिक संघर्ष: नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता या विवाद द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हैं।

- राजनयिक संबंध: श्रीलंका में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और म्याँमार सरकार पर भारत के रुख जैसे मुद्दे तनाव उत्पन्न करते हैं।

- उदाहरण के लिये, म्याँमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) का मुद्दा।

- पर्यावरण संबंधी मुद्दे: प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय समस्याओं (जैसे- बांग्लादेश में बाढ़) के लिये संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है जिससे संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

- उदाहरण के लिये, भूटान की BBIN और पर्यटन के कारण उसकी नाज़ुक पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएँ।

- क्षेत्रीय सहयोग: SAARC और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय संगठनों के भीतर मतभेद प्रभावी सहयोग में बाधा डाल सकते हैं।

पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिये भारत की पहल

- नेबरहुड फर्स्ट नीति

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी

- ‘क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर)

- प्रोजेक्ट मौसम

- बिम्सटेक

- सार्क का कायाकल्प

- गुजराल सिद्धांत

आगे की राह

- राजनयिक जुड़ाव को मज़बूत करना: मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिये नियमित राजनयिक संवाद तथा उच्च स्तरीय बैठकें स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना।

- विवादों को सुलझाने के लिये संयुक्त समितियों और मध्यस्थता पैनलों जैसे तंत्रों का विकास तथा संस्थागतकरण करना।

- आर्थिक सहयोग बढ़ाना: निष्पक्ष व्यापार समझौतों पर वार्ता करना और उन्हें लागू करना जो असंतुलनों को दूर करें तथा पारस्परिक लाभ को बढ़ावा दें।

- कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण में सुधार के लिये सड़क, रेलवे तथा ऊर्जा गलियारों पर सहयोग करना।

- सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना: आतंकवाद तथा अवैध प्रवास जैसे आम खतरों से निपटने के लिये क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों पर समन्वय करना।

- संयुक्त कार्य बल और खुफिया-साझाकरण तंत्र स्थापित करना।

- लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना: लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना बनाने के लिये शैक्षिक तथा पर्यटन पहलों को बढ़ाना।

- पर्यावरण और मानवीय मुद्दों को संबोधित करना: संयुक्त प्रयासों तथा क्षेत्रीय योजनाओं का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरणीय समस्याओं को समन्वित करना। संकट के समय में मानवीय सहायता व समर्थन प्रदान करना, सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देना।

- संयुक्त प्रयासों और क्षेत्रीय योजनाओं का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं तथा पर्यावरणीय समस्याओं पर तालमेल बिठाना।

- क्षेत्रीय संगठनों को मज़बूत बनाना: क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान तथा निर्णय लेने और कार्यान्वयन के लिये उनके तंत्र में सुधार करने हेतु सार्क एवं बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

- आंतरिक और बाह्य कारकों पर ध्यान देना: सुनिश्चित करना कि घरेलू नीतियों का पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- ऐसी संतुलित नीतियों के लिये प्रयास करना जो गुजराल सिद्धांत के अनुरूप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के प्रभावों पर विचार करें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत के पड़ोस में स्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है? चर्चा कीजिये। |

अधिक पढ़ें: विदेश मंत्रालय की विकास सहायता

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. उन परिस्थितियों की समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। (2013) प्रश्न. परियोजना ‘मौसम’ को भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परियोजना का एक रणनीतिक आयाम है? चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न. गुजराल सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिये। (2013) प्रश्न. "बहु-धार्मिक और बहु-जातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है।" ऐसे वातावरण के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिये। (2014) |

भारत का परिधान निर्यात क्षेत्र

प्रिलिम्स के लिये:वैश्वीकरण, विस्कोस स्टेपल फाइबर, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन मेन्स के लिये:भारत का वस्त्र उद्योग, संभावनाएँ और चुनौतियाँ, संबंधित सरकारी नीतियाँ और पहल |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत का परिधान निर्यात उद्योग, जो रोज़गार में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, लगातार गिरावट का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और व्यापार पर केंद्रित शोध समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक हालिया रिपोर्ट ने इस मंदी के पीछे के कारणों को उजागर किया है, जो बाह्य प्रतिस्पर्द्धा के बजाय स्वयं द्वारा लगाए गए अवरोधों का संकेत देती है।

GTRI रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- निर्यात मूल्य में गिरावट: सत्र 2023-24 में भारत का परिधान निर्यात 14.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर था, जबकि सत्र 2013-14 में यह 15 बिलियन अमेरीकी डॉलर था।

- इसी अवधि के दौरान वियतनाम और बांग्लादेश के परिधान निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो क्रमशः 33.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर एवं 43.8 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच गया।

- गिरावट के बावजूद, चीन ने अभी भी लगभग 114 बिलियन अमेरीकी डॉलर के परिधान निर्यात किये।

- वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा दी है और उत्पादन को कम लागत वाले श्रम वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे भारत की बाज़ार हिस्सेदारी प्रभावित हुई है।

- व्यापार बाधाएँ: इस क्षेत्र को आवश्यक कच्चे माल के आयात पर भारी शुल्क का सामना करना पड़ता है, जिससे उत्पादन अधिक महँगा हो जाता है।

- पुराने रीति-रिवाज़ और व्यापार प्रक्रियाएँ चुनौतियों को बढ़ाती हैं, समय एवं संसाधनों की खपत करती हैं जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

- पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर और विस्कोस स्टेपल फाइबर जैसे कच्चे माल के लिये स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं का प्रभुत्व निर्यातकों को अधिक महँगे स्वदेशी विकल्पों पर निर्भर रहने के लिये मजबूर करता है।

- वस्त्र के आयात के लिये हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) ने आयात प्रक्रिया को जटिल बना दिया है, जिससे निर्यातकों की लागत बढ़ गई है।

- निर्यातकों को महंगी घरेलू आपूर्ति का उपयोग करने के लिये मजबूर होना पड़ता है, जिससे भारतीय परिधान वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्द्धी बन जाते हैं। निर्यातकों को प्रत्येक आयातित घटक का सावधानीपूर्वक हिसाब रखना चाहिये जिससे जटिलता और लागत बढ़ सके।

- उत्पादन आधारित (PLI) योजना: वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना ने पर्याप्त निवेश आकर्षित नहीं किया है जिसे प्रभावी होने के लिये इसमें और अधिक संशोधनों की आवश्यकता है।

- बढ़ते आयात: भारत का परिधान और वस्त्र आयात वर्ष 2023 में लगभग 9.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच गया, इस बात की चिंता है कि अगर निर्यात चुनौतियों का समाधान नहीं हुआ तो यह बढ़ सकता है।

- वैश्विक बाज़ारों में सिंथेटिक वस्त्र: विकसित देश मिश्रित सिंथेटिक्स से बने कपड़ों को पसंद करते हैं, जबकि भारतीय निर्यात का केवल 40% से भी कम सिंथेटिक वस्त्र हैं।

- सिंथेटिक्स में विविधता लाने से भारतीय निर्माता साल भर काम कर सकते हैं, जिससे शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान भी मांग पूरी हो सकती है।

- भारतीय निर्यातकों को फास्ट फैशन इंडस्ट्री (FFI) की तेज़ गति वाली मांगों को पूरा करने की ज़रूरत है, जिसमें वॉलमार्ट, ज़ारा, H&M, गैप और अमेज़ॅन जैसे प्रमुख ऑनलाइन खुदरा विक्रेता शामिल हैं।

- क्षेत्र में सुधार के लिये सिफारिशें: सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने से निर्यातकों पर समय एवं लागत का बोझ कम हो सकता है।

- आवश्यक कच्चे माल पर शुल्क कम करने से उत्पादन लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

- कच्चे माल के लिये घरेलू बाज़ार में उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने से निर्यातकों के लिये लागत कम हो सकती है।

भारत के परिधान उद्योग के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग अत्यधिक विखंडित है, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे पैमाने के निर्माता और फैब्रिकेटर हावी हैं। लगभग 27,000 घरेलू निर्माता, 48,000 फैब्रिकेटर और 100 निर्माता-निर्यातक हैं। अधिकांश फर्म या तो स्वामित्व वाली हैं या साझेदारी वाली हैं।

- उद्योग को कुशल श्रमिकों के एक बड़े समूह और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकास से लाभ होता है, जो इसे भारत में एक प्रमुख संभावित क्षेत्र बनाता है।

- भारत में कपड़ा और परिधान उद्योग कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार तथा संबद्ध उद्योगों में 10 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।

- प्रमुख उत्पादक और उत्पाद: भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से निर्यात होता है।

- तमिलनाडु एक प्रमुख सूती कपड़ा केंद्र है, जो देश के सूती धागे और कपड़ों के निर्यात में 25% से अधिक का योगदान देता है।

- बाज़ार वृद्धि: वित्त वर्ष 2026 तक कुल कपड़ा निर्यात 65 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है और वर्ष 2019-20 से 10% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर वर्ष 2025-26 तक 190 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

- निर्यात रुझान: भारत एक बड़ा विनिर्माण आधार के साथ कपड़ा और परिधान का एक महत्त्वपूर्ण निर्यातक है। वर्ष 2022-23 में, कपड़ा और परिधान निर्यात भारत के कुल निर्यात का 8.0% था, जबकि वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 5% थी।

- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्यात में कपड़ा उत्पादन में 250 बिलियन अमेरीकी डॉलर हासिल करना है। भारत के कपड़ा और परिधान उत्पाद, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प शामिल हैं, विश्व भर के 100 से अधिक देशों में निर्यात किये जाते हैं, जिनमें अमेरिका, बांग्लादेश, यूके, यूएई और जर्मनी जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्य शामिल हैं।

- अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है।

- भारत ने मई 2022 में यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किये और कपड़ा एवं परिधान निर्यात को बढ़ावा देने हेतु यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इज़रायल व अन्य देशों/क्षेत्रों के साथ FTA पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है।

- इसके अतिरिक्त, भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति एकल-ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में 100% FDI और बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% तक FDI की अनुमति देती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विक्रेता भारत से स्रोत प्राप्त करने के लिये आकर्षित होते हैं तथा नए निर्यात गंतव्यों से रुचि बढ़ाते हैं।

- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्यात में कपड़ा उत्पादन में 250 बिलियन अमेरीकी डॉलर हासिल करना है। भारत के कपड़ा और परिधान उत्पाद, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प शामिल हैं, विश्व भर के 100 से अधिक देशों में निर्यात किये जाते हैं, जिनमें अमेरिका, बांग्लादेश, यूके, यूएई और जर्मनी जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्य शामिल हैं।

- सरकारी पहल:

- केंद्रीय बजट 2024-25:

- बजट 2024 में कपड़ा क्षेत्र के लिये बजट आवंटन 974 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़ाकर 4,417.09 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

- केंद्रीय बजट में निर्यात के लिये परिधान, जूते और अन्य चमड़े के उत्पाद बनाने के लिये गीले सफेद, क्रस्ट तथा तैयार चमड़े पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 0% करने का प्रस्ताव है।

- इसके अतिरिक्त, निर्यात के लिये परिधानों के निर्माण में उपयोग हेतु बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन-फिलिंग सामग्री पर शुल्क को मौजूदा 30% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा।

- परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC): वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित AEPC की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। यह भारत से रेडीमेड गारमेंट के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक नोडल एजेंसी है।

- इस परिषद का प्राथमिक उद्देश्य भारत में सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट के निर्यात को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना और विकसित करना है।

- AEPC FTA, विदेश व्यापार नीति (FTP) और द्विपक्षीय समझौतों पर अनुसंधान एवं इनपुट प्रदान करके परिधान उद्योग का समर्थन करता है।

- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)

- PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) पार्क

- परिधान और मेड-अप के निर्यात पर राज्य तथा केंद्रीय करों एवं शुल्कों में छूट (RoSCTL योजना)

- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) समर्थ योजना

- रेशम समग्र योजना

- भारत टेक्स 2024

- केंद्रीय बजट 2024-25:

भारत के परिधान उद्योग को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ क्या हैं?

- वैश्विक बाज़ार की मांग के साथ निर्यात को संरेखित करना: परिधान उत्पादों और सस्टेनेबल फैशन के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी वैश्विक स्तर पर उच्च मांग है।

- बाज़ार-विशिष्ट रणनीतियाँ:

- प्रत्येक देश द्वारा आयातित शीर्ष वस्तुओं की पहचान करना, जिसमें भारत का प्रतिशत कम है।

- अनुपालन मुद्दों को संबोधित करना और प्रतिस्पर्द्धी देशों के साथ लागत तुलना करना। आपूर्ति-मांग के अंतर को कम करने के लिये सूक्ष्म स्तर पर लक्षित हस्तक्षेप लागू करना।

- बाज़ार-विशिष्ट रणनीतियाँ:

- ब्रांड निर्माण को बढ़ावा देना: प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से भारतीय परिधानों के कथित मूल्य को बढ़ाना।

- ब्रांड छवि में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिये ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड (GOTS) जैसे प्रमाणन प्राप्त करना।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा रेखांकित वर्ष 2030 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परिधान निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिये कम-से-कम 1,200 नई विनिर्माण इकाइयों की आवश्यकता होगी, जबकि अनुमान है कि इसमें केवल 200 इकाइयों की वृद्धि होगी।

- भारतीय परिधान उत्पादों की उचित ब्रांडिंग से इकाई मूल्य प्राप्ति (UVR) में वृद्धि हो सकती है, जिससे निर्यात अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकता है।

- क्षमता निर्माण: कताई क्षमता के अनुरूप इन भागों के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश करना। प्रमुख घरेलू अभिनेताओं को क्षमता निर्माण में लाभ को पुनः निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना।

- मूल्य शृंखला को मज़बूत करने और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता हासिल करने के लिये बुनाई, कपड़ा प्रसंस्करण तथा परिधान निर्माण में निवेश करना।

- बाज़ारों और उत्पादों में विविधता लाना: अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे पारंपरिक बाज़ारों पर निर्भरता कम करना। FTA के माध्यम से मॉरीशस जैसे नए बाज़ारों की खोज करना।

- बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिये मानव निर्मित फाइबर (MMF) वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाना।

- MMF मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: सिंथेटिक (कच्चे तेल से बने) और सेल्युलोसिक (लकड़ी के गूदे से बने)। सिंथेटिक स्टेपल फाइबर की मुख्य किस्में पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक और पॉलीप्रोपाइलीन हैं, जबकि सेल्युलोसिक फाइबर में विस्कोस तथा मोडल शामिल हैं।

- बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिये मानव निर्मित फाइबर (MMF) वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाना।

- ई-कॉमर्स अवसरों का लाभ उठाना: वैश्विक ई-कॉमर्स निर्यात वर्ष 2030 तक 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक निर्यात लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर ई-कॉमर्स से आएंगे। देश में इंटरनेट की उच्च पहुँच और भारतीय प्रवासी समुदायों की मांग से इस वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- MSME के लिये ई-कॉमर्स महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह परिधान निर्यात को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिये, विनियामक अनुपालन को सरल बनाया जाना चाहिये और ई-कॉमर्स शिपमेंट हेतु अलग-अलग सीमा शुल्क कोड बनाए जाने चाहिये।

- निर्यात विस्तार के लिये ई-कॉमर्स का उपयोग करने हेतु त्वरित, साहसिक और लक्षित दृष्टिकोण अपनाना महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के परिधान उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। इसने वैश्विक बाज़ार में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धी स्थिति को कैसे प्रभावित किया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के कारकों का विश्लेषण कीजिये। (2013) |

GM सरसों की मंज़ूरी पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रिलिम्स के लिये:आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें, शाकनाशी प्रतिरोध, बीटी कपास, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), धारा सरसों हाइब्रिड -11 (DMH -11), 'अर्ली हीरा -2' सरसों, बैसिलस एमाइलोलिकेफेशियंस, मेन्स के लिये:आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का महत्त्व, चुनौतियाँ और शमन |

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों की फसलों को पर्यावरण के लिये सशर्त मंज़ूरी देने के केंद्र के फैसले पर विभाजित निर्णय दिया। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच को भेजा जाएगा।

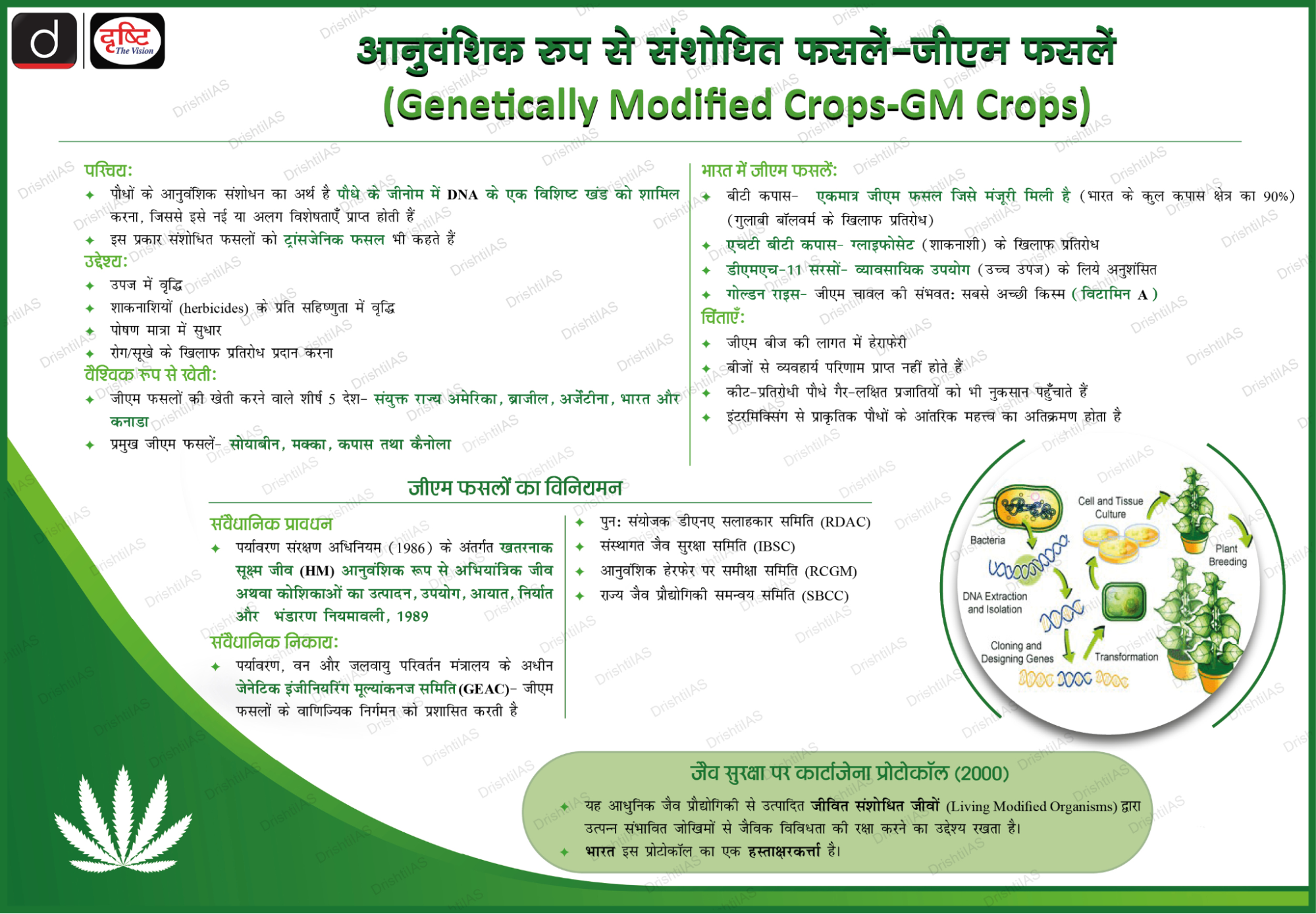

- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें (GM फसलें या बायोटेक फसलें) कृषि में उपयोग किये जाने वाले पौधे हैं, जिनके DNA को आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है।

GM सरसों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- विभाजित निर्णय के पीछे कारण:

- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भारत में फसल के प्रभाव और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर किसी भी स्वदेशी अध्ययन पर भरोसा किये बिना परियोजना को मंज़ूरी देने के लिये GEAC की आलोचना की तथा सिफारिश करते समय केवल विदेशी शोध अध्ययनों पर विचार किया गया।

- इसके विपरीत, न्यायमूर्ति करोल ने GM सरसों के व्यावसायिक विमोचन के लिये GEAC की मंज़ूरी को बरकरार रखा।

- हालाँकि दोनों न्यायाधीश बहस के दौरान उठाए गए कुछ बिंदुओं पर सहमत थे।

- उन्होंने स्वीकार किया कि GEAC द्वारा लिये गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा स्वीकार्य है तथा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन पर विचार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- राष्ट्रीय नीति हेतु निर्देश:

- न्यायाधीशों ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को चार महीने के भीतर नियमों के साथ ऐसी नीति तैयार करने को कहा।

- इस नीति में अनुसंधान, खेती, व्यापार और वाणिज्य को शामिल किया जाना चाहिये तथा इसे कृषि विशेषज्ञों, जैव प्रौद्योगिकीविदों, राज्य सरकारों एवं किसान प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिये।

- GEAC की भूमिका:

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने अक्तूबर 2022 में ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड धारा सरसों हाइब्रिड -11 (DMH -11) के पर्यावरणीय विमोचन को मंज़ूरी दे दी है।

GM सरसों क्या है?

- परिचय:

- धारा सरसों हाइब्रिड-11 (DMH-11) को भारत में भारतीय सरसों किस्म 'वरुणा' और 'अर्ली हीरा-2' (पूर्वी यूरोपीय किस्म) के संकरण से विकसित किया गया है।

- इसमें दो विदेशी जीन ('बार्नेज' और 'बार्स्टार') शामिल हैं, जिन्हें बैसिलस एमाइलोलिकेफेशियंस नामक मृदा जीवाणु से पृथक किया गया है, जो उच्च उपज देने वाली व्यावसायिक सरसों संकर प्रजातियों के प्रजनन को सक्षम बनाते हैं।

- इसे कृषि के लिये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- विशेषताएँ:

- इसे हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) सरसों की किस्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे विशिष्ट हर्बिसाइड्स का सामना करने के लिये इंजीनियर किया गया है, जो खरपतवार नियंत्रण में सहायता कर सकता है तथा फसल की उपज बढ़ा सकता है।

- महत्त्व:

- तेल उत्पादन और आयात में सरसों का योगदान: सत्र 2021-22 में 116.5 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन करने के बावजूद, भारत ने 141.93 लाख टन आयात किया, जो एक महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है और सत्र 2025-26 तक 34 मिलियन टन की मांग अनुमानित है।

- सरसों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो भारत के कुल खाद्य तेल उत्पादन का 40% है।

- GM सरसों की संभावित उपज वृद्धि: GM सरसों राष्ट्रीय मानक की तुलना में लगभग 28% की उपज वृद्धि प्रदर्शित करती है और लगभग 37% तक क्षेत्रीय बेंचमार्क को पार करती है, जो विशिष्ट कृषि क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का संकेत देती है।

- DMH-11 जैसी इसकी किस्मों में उपज को 3-3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने की क्षमता है।

- बेहतर कृषि आदान दक्षता: GM सरसों पारंपरिक किस्मों की तुलना में जल, उर्वरक और कीटनाशकों की कम आवश्यकता के कारण संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर सकती है। यह दक्षता संधारणीय कृषि प्रथाओं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- कीमत अस्थिरता में कमी: GM सरसों के माध्यम से बढ़ा हुआ उत्पादन घरेलू बाज़ार में खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

- तेल उत्पादन और आयात में सरसों का योगदान: सत्र 2021-22 में 116.5 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन करने के बावजूद, भारत ने 141.93 लाख टन आयात किया, जो एक महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है और सत्र 2025-26 तक 34 मिलियन टन की मांग अनुमानित है।

आनुवंशिक/जीन संवर्द्धित (Genetically Modified- GM) फसलें क्या हैं?

- GM फसल ऐसी वनस्पति हैं जिनके जीन को आमतौर पर किसी अन्य जीन से आनुवंशिक पदार्थ निर्दिष्ट कर कृत्रिम रूप से संवर्द्धित किया जाता है, ताकि उन्हें नई विशेषताएँ दी जा सकें, जैसे कि अधिक उपज, शाकनाशी के प्रति सहनशीलता, रोग या अनावृष्टि के प्रति प्रतिरोध या बेहतर पोषण मूल्य।

- इससे पूर्व, भारत ने केवल एक GM फसल, बीटी-कपास की व्यावसायिक खेती को मंज़ूरी दी थी, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने वाणिज्यिक उपयोग के लिये GM सरसों की सिफारिश की है।

- बीटी-कपास (भारत में एकमात्र व्यावसायिक रूप से कृषि योग्य GM फसल) के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:

- कीट प्रतिरोध: बीटी-कपास के साथ प्राथमिक चुनौती BT टॉक्सिन के लिये कीट प्रतिरोध का उभरना है। कीट नियंत्रण के एक ही तरीके पर अत्यधिक निर्भरता ने इस प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है।

- द्वितीयक कीट प्रकोप: बॉलवर्म को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए, बीटी-कपास ने एफिड्स और व्हाइटफ्लाइज़ जैसे शोषक कीटों की संख्या में वृद्धि की है, जिससे अतिरिक्त कीटनाशक अनुप्रयोगों की आवश्यकता बढ़ी है।

- पर्यावरणीय प्रभाव: गैर-लक्ष्यित जीवों, जैसे कि लाभकारी कीटों पर बीटी-कपास के प्रभाव के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

- आर्थिक निहितार्थ: प्रारंभिक उपज लाभ के बावजूद बीटी-कपास के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ विवादास्पद हैं तथा कुछ अध्ययनों में घटते लाभ का संकेत दिया गया है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) क्या है?

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत कार्य करती है। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है।

- समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GE) जीवों और उत्पादों को जारी करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये भी उत्तरदायी है।

- GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अपर सचिव द्वारा की जाती है और सह-अध्यक्षता जैवप्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है।

- वर्तमान में, इसके 24 सदस्य हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में अनुप्रयोगों की समीक्षा के लिये प्रत्येक माह बैठक होती है।

GM सरसों से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- जैव विविधता चिंता: पुष्पन और पराग उत्पादन में परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों पर संभावित प्रभाव।

- इसके परिवर्तित जीन अन्य लाभकारी जीवों जैसे कीटों, मृदा सूक्ष्मजीवों और वन्य जीवों को प्रभावित कर सकते हैं तथा लाभकारी कीट आबादी को आकस्मिक क्षति पहुँचने से कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं।

- खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: GM किस्मों द्वारा सुगम एकल-फसल उत्पादन से फसल रोगों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

- मानव स्वास्थ्य पर अज्ञात प्रभाव वाले नवीन प्रोटीनों के निर्माण की संभावना है, क्योंकि GM सरसों में प्रयुक्त जीन मानव आहार का हिस्सा नहीं हैं।

- नैतिक विचार: स्व-समाप्त होने वाले बीज जैसे आनुवंशिक संसाधनों के वस्तुकरण (Commodification) को लेकर नैतिक चिंताएँ हैं और विशेष पेटेंट व्यवस्था कृषि संप्रभुता के लिये निहितार्थ हैं।

- GM सरसों के प्रयोग से किसानों के बीजों के भंडारण और आदान-प्रदान के अधिकार के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।

- नियामक चुनौतियाँ: कड़े जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी के लिये मज़बूत संस्थागत क्षमता, बुनियादी ढाँचे तथा नियामक चुनौतियों की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- अनुकूली प्रबंधन रणनीतियाँ: गैर-लक्षित जीवों पर GM सरसों के पारिस्थितिकी प्रभावों को समझने के लिये व्यापक अनुसंधान करना और अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।

- खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य: फसल में शामिल किये गए नए प्रोटीन की एलर्जी और विषाक्तता का जोखिम मूल्यांकन। खाद्य सुरक्षा पर GM सरसों के प्रभावों की निगरानी के लिये दीर्घकालिक अध्ययनों में निवेश करना, जिसमें फसल रोगों पर इसके प्रभाव शामिल हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत में बीटी कपास को सफलतापूर्वक अपनाना।

- नैतिक विचार: GM प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच, जिसमें किसानों को बीज बचाने और आदान-प्रदान करने का अधिकार शामिल है। ऐसी नीतियों को लागू करना जो पारंपरिक कृषि प्रथाओं की रक्षा करती हैं और निर्णय लेने में किसान स्वायत्तता को बढ़ावा देती हैं।

- क्षमता निर्माण: नियामकों को प्रशिक्षित करके संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना, GM फसलों के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला सुविधाओं को बढ़ाना और डेटा संग्रह एवं विश्लेषण क्षमताओं में सुधार करना।

- पारदर्शी नियामक ढाँचे की स्थापना करना जिसमें सार्वजनिक परामर्श और हितधारक जुड़ाव शामिल हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों की फसलें कृषि उत्पादकता के लिये संभावित लाभ रखती हैं, लेकिन साथ ही महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती हैं। भारत में GM सरसों को अपनाने से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों को कम करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं? |

और पढ़ें : बीटी कपास, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. कीटों के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन-सी संभावनाएँ हैं जिनके लिये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न . फसल विविधता के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिये किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? (2021) प्रश्न . अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध और विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी?(2021) |

खनिज अधिकारों पर राज्यों द्वारा करारोपण शक्ति को स्वीकृति

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संघ सूची, रॉयल्टी और कर, महत्त्वपूर्ण खनिज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शुद्ध-शून्य उत्सर्जन मेन्स के लिये:खनन क्षेत्र, भारत के खनन क्षेत्र का महत्त्व, शासन और नीति, औद्योगिक विकास |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज अधिकारों पर करारोपण से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करते हुए अपने वर्ष 1989 के निर्णय को खारिज कर दिया है तथा इस संदर्भ में राज्य की शक्ति की पुनः पुष्टि की है।

- नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गए इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि खनिज रॉयल्टी पर संसद और राज्यों के पास कितना अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

- मामले की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत खनन विनियमन पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार है।

- राज्यों को केवल रॉयल्टी वसूलने की अनुमति थी और अतिरिक्त करारोपण की अनुमति नहीं थी। न्यायालय ने रॉयल्टी को कर के रूप में वर्गीकृत किया और उन पर कोई भी उपकर राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

- वर्ष 2004 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 1989 के एक निर्णय में मुद्रण संबंधी त्रुटि का सुझाव दिया था, जिसमें यह संकेत दिया गया कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा 9 न्यायाधीशों की पीठ ने इस निर्णय की समीक्षा की।

- वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत खनन विनियमन पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार है।

- वर्ष 1989 के निर्णय को खारिज किया: सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि वर्ष 1989 का वह निर्णय गलत था, जिसमें खनिजों पर रॉयल्टी को MMDRA, 1957 के तहत कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

- राज्य बनाम केंद्रीय प्राधिकरण: न्यायालय ने इस तर्क पर ज़ोर दिया कि खनिज अधिकारों पर करारोपण शक्ति पूरी तरह से राज्यों के पास है, जबकि संसद केवल खनिज विकास में बाधाओं को रोकने के लिये सीमाएँ लगा सकती है।

- इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि संसद को संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है, जो राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करती है तथा यह कर नहीं, बल्कि प्रतिबंध लगाने तक सीमित है।

- संसद राज्यों के खनिज अधिकारों पर करारोपण के तरीके पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन वह सीधे कर नहीं लगा सकती। ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनिज विकास में बाधा न आए।

- इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि संसद को संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है, जो राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करती है तथा यह कर नहीं, बल्कि प्रतिबंध लगाने तक सीमित है।

- असहमतिपूर्ण राय: चेतावनी दी गई कि राज्यों को खनिज अधिकारों पर करारोपण की अनुमति देने से सूची II की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत भूमि और भवनों पर भी करारोपण का प्रयास किया जा सकता है, जिससे संघीय प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी तथा खनिज मूल्य निर्धारण एवं विकास में एकरूपता समाप्त हो जाएगी।

- परिणामस्वरूप राज्य पुनः खनिजों पर करारोपण शुरू कर देंगे, जिससे कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होगी तथा भारत में धातु विकास सहित अन्य प्रतिकूल आर्थिक परिणाम सामने आएंगे।

- खनिज मूल्य निर्धारण और विकास हितों में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा राज्यों को खनिज अधिकारों पर करारोपण से रोकने के लिये संसद को हस्तक्षेप करना होगा।

रॉयल्टी और टैक्स में क्या अंतर है?

- वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'रॉयल्टी' और 'कर' के बीच अंतर को रेखांकित किया था।

- रॉयल्टी: यह पार्टियों के बीच एक समझौते से उत्पन्न होती है। यह अनुदानकर्त्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिये भुगतान किया गया मुआवजा है।

- रॉयल्टी भुगतान का अनुदान प्राप्तकर्त्ता को दिये गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ सीधा संबंध होता है।

- यह समझौते के लिये विशिष्ट होता है और अक्सर संसाधनों के दोहन या अनुदानकर्त्ता द्वारा दिये गए विशेषाधिकार के उपयोग से जुड़ा होता है।

- उदाहरण: न्यायालय ने हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1961), पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) और अन्य सहित कई मामलों का संदर्भ देते हुए यह स्थापित किया कि रॉयल्टी प्रत्यक्ष लाभ के साथ संविदात्मक दायित्व हैं।

- कर: यह करदाता को दिये गए किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है। इसे कानून द्वारा लागू किया जाता है और इसके लिये करदाता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

- कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये लगाए जाते हैं, लेकिन करदाता को कोई विशेष लाभ नहीं होता। ये सभी नागरिकों द्वारा वहन किये जाने वाले सामान्य बोझ का हिस्सा हैं।

- रॉयल्टी के विपरीत करों में कोई लेन-देन व्यवस्था शामिल नहीं होती है। भुगतान अनिवार्य है और यह किसी विशेषाधिकार या लाभ से जुड़ा नहीं है।

- उदाहरण: न्यायालय ने करों की विशेषताओं को उजागर करने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (2005) और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017) सहित कई मामलों का उल्लेख किया।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 क्या है?

- यह भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कानून है। खनिज क्षेत्र में उभरती ज़रूरतों और चुनौतियों को उजागर करने के लिये इस अधिनियम में कई संशोधन किये गए हैं, ताकि राष्ट्रीय आर्थिक एवं सुरक्षा हितों के साथ इसका संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।

- प्राथमिक उद्देश्य खनन उद्योग का विकास करना, खनिज संरक्षण सुनिश्चित करना तथा खनिज दोहन में पारदर्शिता और दक्षता लाना था।

- 2015 का संशोधन: इस व्यापक संशोधन ने कई प्रमुख सुधार प्रस्तुत किये।

- नीलामी पद्धति: आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये खनिज रियायतों की अनिवार्य नीलामी।

- ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF): खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये DMF की स्थापना की गई।

- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET): खनिज अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये NMET की स्थापना की गई।

- अवैध खनन के लिये दंड: अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कड़े दंड लागू किये गए।

- वर्ष 2016 और 2020 संशोधन: इस क्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये छोटे-छोटे मुद्दों का समाधान किया गया।

- 2021 संशोधन:

- कैप्टिव और मर्चेंट खदानों के बीच का अंतर हटा दिया गया।

- कैप्टिव खदानों का संचालन कंपनियों द्वारा विशेष रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये खनिजों का उत्पादन करने हेतु किया जाता है। कैप्टिव खदानों से निकाले गए खनिज, अंतिम उपयोग संयंत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का 50% तक खुले बाज़ार में बेच सकते हैं, जिसके लिये सरकार द्वारा मूल रूप से खनिज ब्लॉक आवंटित किया गया था।

- मर्चेंट खदानों का संचालन खुले बाज़ार में बिक्री के लिये खनिजों का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। निकाले गए खनिजों को विभिन्न खरीदारों को बेचा जाता है, जिनमें वे उद्योग भी शामिल हैं जिनके पास अपनी खदानें नहीं हैं।

- केवल नीलामी रियायतें: यह सुनिश्चित किया गया कि सभी निजी क्षेत्र की खनिज रियायतें नीलामी के माध्यम से दी जाएँ।

- कैप्टिव और मर्चेंट खदानों के बीच का अंतर हटा दिया गया।

- वर्ष 2023 का संशोधन:

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज और निष्कर्षण को मज़बूत करना है।

- मुख्य संशोधनों में राज्य एजेंसियों द्वारा अन्वेषण तक सीमित 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाना, सरकार को महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये विशेष रूप से खनिज रियायतों की नीलामी करने का अधिकार देना शामिल है।

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और खनन कंपनियों को गहरे एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज में शामिल करने के लिये अन्वेषण लाइसेंस दिये गए।

- इन महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में तेज़ी लाने के लिये आयात पर निर्भरता कम करने एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिये लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों जैसे खनिजों के महत्त्व को मान्यता दी गई एवं वर्ष 2070 तक ऊर्जा परिवर्तन व शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी स्वीकार किया गया।

भारत में खनन क्षेत्र का परिदृश्य

- भारत के इस्पात क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे यह विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कच्चा इस्पात उत्पादन 144.04 मिलियन टन, तैयार इस्पात उत्पादन 138.83 मिलियन टन एवं तैयार इस्पात की खपत 136.65 मिलियन टन थी।

- पिछले वर्ष की तुलना में तैयार इस्पात उत्पादन में 12.68% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि खपत में 13.9% की वृद्धि हुई

- भारत के पास कुल कोयला भंडार 344.02 बिलियन टन है और यह विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

- कोयला क्षेत्र में, जून 2024 के दौरान उत्पादन 84.63 मिलियन टन था, जो जून 2023 की तुलना में 14.49% की वृद्धि दर्शाता है।

- पिछले वर्ष की तुलना में संचयी कोयला उत्पादन में 11.65% की वृद्धि हुई।

- मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 में 17.56 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उच्चतम उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्शाता है। भारत के खनिज उत्पादन में भी अप्रैल-फरवरी, 2023-24 की अवधि के लिये 8.2% की संचयी वृद्धि देखी गई। देश की FDI नीति स्टील और खनन क्षेत्रों के साथ-साथ कोयला एवं लिग्नाइट के लिये स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% FDI की अनुमति देती है।

- सत्र 2021-22 के लिये खनिज उत्पादन सूचकांक (आधार सत्र 2011-12) 113.3 है, जो सत्र 2020-21 की तुलना में 12.17% की वृद्धि दर्शाता है।

- सत्र 2021-22 के लिये खनिज उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर) का कुल मूल्य लगभग 220000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें धातु खनिजों का योगदान लगभग 120000 करोड़ रुपए है।

- भारतीय खनन उद्योग में बड़ी संख्या में छोटी परिचालित खदानें हैं। सत्र 2021-22 में भारत में खनिज उत्पादन (लघु खनिजों, ईंधन खनिजों और परमाणु खनिजों को छोड़कर) की रिपोर्ट करने वाली खदानों की संख्या 1319 थीं, जिनमें सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश (263) में स्थित थी, इसके बाद गुजरात (147), कर्नाटक (132), ओडिशा (128), छत्तीसगढ़ (114), आंध्र प्रदेश (108), राजस्थान (90), तमिलनाडु (88), महाराष्ट्र (73), झारखंड (45) और तेलंगाना (39) थे।

- सत्र 2021-22 में इन 11 राज्यों की देश में कुल खदानों की संख्या में 93% हिस्सेदारी थी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. खनिज अधिकारों और रॉयल्टी के संबंध में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का परीक्षण कीजिये जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा स्पष्ट किया गया है। |

और पढ़ें…

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न. भारत में 'ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन्स)' का/के उद्देश्य क्या है/ हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021) |