वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक वाणिज्य-वस्तु व्यापार में 0.2% की गिरावट आने का अनुमान है। यह विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ तनाव और व्यापक व्यापार नीति अनिश्चितता को दर्शाता है।

वर्ष 2025-26 का वैश्विक व्यापार परिदृश्य क्या है?

- वाणिज्य-वस्तु व्यापार में अनुमानित गिरावट: वैश्विक वाणिज्य-वस्तु व्यापार के लिये विश्व व्यापार संगठन के पुनरीक्षित पूर्वानुमान में वर्ष 2025 में 0.2% की गिरावट दर्शाई गई है।

- यदि व्यापार तनाव और बढ़ता है, विशेष रूप से नई टैरिफ दरों के साथ, तो गिरावट 1.5% तक हो सकती है। यह वर्ष 2024 में हुई 2.9% की वृद्धि के पूर्ण रूप से विपरीत है।

- टैरिफ का प्रभाव: अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ (एक देश द्वारा अधिरोपित प्रशुल्क के प्रत्युत्तर में अन्य देश द्वारा प्रशुल्क बढ़ाना) के पुनः सक्रिय होने से वैश्विक व्यापार वृद्धि में 0.6% की कमी आ सकती है, जबकि वर्ष 2025 में जारी अमेरिकी-चीन टैरिफ वृद्धि से व्यापार में अतिरिक्त 0.8% की कमी आ सकती है।

- सेवा व्यापार में नगण्य वृद्धि: वाणिज्य-वस्तु व्यापार में चुनौतियों के बावजूद, वैश्विक सेवा व्यापार में वर्ष 2025 में 4.0% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो टैरिफ-प्रेरित व्यवधानों के कारण अपेक्षा से कम है।

- माल व्यापार में गिरावट से परिवहन और यात्रा जैसी सेवाएँ प्रभावित होती हैं, जबकि व्यापक अनिश्चितता से निवेश संबंधी सेवाएँ प्रभावित होती हैं।

- क्षेत्रीय प्रभाव: उत्तरी अमेरिका के निर्यात में 12.6% की आकस्मिक गिरावट आने की आशंका है, जिससे वैश्विक व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

- एशिया और यूरोप के व्यापार में नगण्य वृद्धि होने का अनुमान है जिसमें एशिया के निर्यात में 1.6% की वृद्धि तथा यूरोप के निर्यात में 1.0% की वृद्धि के अनुमान हैं।

- सुभेद्य अर्थव्यवस्थाएँ: अल्प विकसित देश (LDC), जो निर्यात की एक सीमित सीमा पर अत्यधिक निर्भर हैं, वैश्विक व्यापार में मंदी के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य हैं।

- व्यापार विचलन: अमेरिका-चीन व्यापार व्यवधान से व्यापक व्यापार विचलन हो सकता है, तथा उत्तरी अमेरिका के बाह्य क्षेत्रों में चीनी निर्यात में 4% से 9% की वृद्धि होने का अनुमान है।

- इस बीच, चीन से अमेरिकी आयात में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे LDC सहित अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये इस दौरान अवसर सृजित होंगे।

- आर्थिक मंदी का जोखिम: व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के अनुमान अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक विकास दर धीमी होकर 2.3% हो जाएगी, जो मंदी की ओर संभावित बदलाव का संकेत है, जिसमें विकासशील देश विशेष रूप से सुभेद्य होंगे।

- चूँकि आर्थिक विखंडन और भू-आर्थिक टकराव का जोखिम बढ़ रहा है, इसलिये UNCTAD वैश्विक आर्थिक लचीलेपन का सुदृढ़ीकरण करने के लिये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय बढ़ाने का आग्रह करता है।

- भारत की व्यापार स्थिति: वर्ष 2024 में, अग्रणी वस्तु निर्यातकों (अंतर-यूरोपीय संघ व्यापार को छोड़कर) में भारत की रैंक गिरकर 14 वें स्थान पर आ गई, जबकि वैश्विक वस्तु व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2.2% पर स्थिर रही।

- इसी प्रकार, प्रमुख वस्तु आयातकों (अंतर-यूरोपीय संघ व्यापार को छोड़कर) में भारत की रैंक गिरकर 7 वें स्थान पर आ गई, तथा इसकी हिस्सेदारी 3.4% पर अपरिवर्तित रही।

- वाणिज्यिक सेवाओं (अंतर-यूरोपीय संघ व्यापार को छोड़कर) के मामले में निर्यातक के रूप में भारत की रैंक 5.4% से 5.3% तक मामूली गिरावट के साथ 6 वें स्थान पर आ गई। आयात के मामले में भारत का स्थान 6वाँ रहा, हालाँकि इसका हिस्सा 4.2% से थोड़ा कम होकर 4.1% हो गया।

वैश्विक व्यापार व आयात वृद्धि दर (प्रतिशत वार्षिक परिवर्तन)

|

वर्ष |

वैश्विक पण्य व्यापार मात्रा में वृद्धि (पहले) |

वैश्विक पण्य व्यापार मात्रा में वृद्धि (अब) |

उत्तरी अमेरिका में आयात वृद्धि |

यूरोप आयात वृद्धि |

अफ्रीका में आयात वृद्धि |

मध्य पूर्व में आयात वृद्धि |

एशिया में आयात वृद्धि |

|

2024 |

2.9% |

2.9% |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2025 |

2.7% |

-0.2% |

-9.6% |

1.9% |

6.5% |

6.3% |

1.6% |

|

2026 |

2.9% |

2.5% |

-0.8% |

2.7% |

5.3% |

6.7% |

3.8% |

(स्रोत: WTO, सभी आँकड़े अनुमानित हैं)

विश्व व्यापार संगठन

- परिचय: विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में देशों के बीच वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिये की गई थी। इसे टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-94) के बाद 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित मारकेश समझौते, 1994 के तहत बनाया गया था।

- WTO ने GATT का स्थान लिया, जो वर्ष 1948 से विश्व व्यापार को नियंत्रित करता था। जबकि GATT मुख्य रूप से वस्तुओं पर केंद्रित था, WTO ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार को भी इसमें शामिल कर लिया, जिसमें सृजन, डिजाइन और आविष्कार शामिल थे।

- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

- सदस्य: 166 सदस्य, जो वैश्विक व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत वर्ष 1995 से इसका सदस्य है और वर्ष 1948 से GATT का हिस्सा है।

- प्रमुख WTO समझौते: TRIMS (व्यापार-संबंधित निवेश उपाय) उन उपायों पर रोक लगाता है जो विदेशी उत्पादों के विरुद्ध भेदभाव करते हैं। TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विवादों का समाधान करता है।

- AoA (कृषि पर समझौता) कृषि व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है, तथा बाज़ार पहुँच और घरेलू समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- प्रमुख रिपोर्टें: वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, एड फॉर ट्रेड इन एक्शन।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक व्यापार, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय व्यापार पैटर्न पर टैरिफ वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015) (a) खाद्य और कृषि संगठन उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित में से किस संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'एंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016) (a) WTO मामला उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न 1. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) को जिंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (2018) प्रश्न 2. "विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है। परन्तु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इस पर चर्चा कीजिये। (2016) |

यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "वूमेन" की विधिक परिभाषा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम (UK) सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने निर्णय किया है कि UK के समानता अधिनियम, 2010 के अंतर्गत "वूमेन" (Woman) की विधिक परिभाषा बायोलॉजिकल सेक्स पर आधारित है, जो जेंडर पहचान पर जारी वार्त्ता में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है।

वूमेन की विधिक परिभाषा पर यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है?

- परिभाषित करने वाला कारक के रूप में बायोलॉजिकल सेक्स: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समानता अधिनियम 2010 में लिंग की परिभाषा "द्विआधारी" (Binary) है तथा जीव विज्ञान पर आधारित है।

- इसका अर्थ यह है कि वे व्यक्ति जिनका जन्म जैविक रूप से महिला के रूप में नहीं हुआ है, वे जेंडर पहचान प्रमाणपत्र के माध्यम से अपना जेंडर परिवर्तन कर अधिनियम के तहत महिलाओं को प्रदत्त विधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।

- न्यायालय ने समानता के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर महिलाओं को “वूमेन” की इस परिभाषा से अपवर्जित किया।

- ट्रांस महिलाओं को समानता अधिनियम के तहत 'जेंडर रीअसाइनमेंट' की श्रेणी में संरक्षित रखा गया है और उन्हें सुभेद्य अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है।

- निहितार्थ: यह निर्णय आश्रय गृह, कारागार और चेंजिंग रूम जैसी केवल महिलाओं के लिये सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं को बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर ट्रांसजेंडर महिलाओं को विधिक रूप से अपवर्जित करने की अनुमति देता है।

- रोज़गार और समान वेतन के मामलों में, बायोलॉजिकल सेक्स विधिक स्थिति का निर्धारण करेगा, जिसका अर्थ है कि ट्रांस महिलाएँ वैध तुलनाकर्ता नहीं हो सकेंगीं और इससे भविष्य में लिंग आधारित सुरक्षा लागू करने में UK के न्यायालयों का मार्गदर्शन होगा।

बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर

- बायोलॉजिकल सेक्स एक व्यक्ति की शारीरिक अभिलक्षणों जैसे गुणसूत्रों और जननांगों को संदर्भित करता है, जिसे सामान्यतः X और Y गुणसूत्रों की उपस्थिति के आधार पर पुरुष अथवा महिला के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है। पुरुषों में सामान्यतः XY गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं।

- इसके विपरीत, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों और रूढ़ियों द्वारा आकार लेती है।

- अपेक्षाएँ समय के साथ सीखी जाती हैं और हो सकता है कि वे किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व या अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित न करें। उदाहरण के लिये, पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे दृढ़ और बलवान हों, जबकि महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे देखभाल करने वाली और छोटी व पतली (Petite) हों।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जेंडर और सेक्सुअलिटी को किस प्रकार संबोधित किया है?

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तियों के स्वयं अपने जेंडर की पहचान करने के अधिकार की पुष्टि की, तथा स्वीकार किया कि जेंडर पहचान बायोलॉजिकल सेक्स से परे है, तथा इसमें पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार भी शामिल है।

- पुट्टास्वामी मामला (2017): न्यायालय ने निजता के अधिकार की पुष्टि करते हुए यौन अभिविन्यास को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया, तथा इस बात पर बल दिया कि यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव मानवीय गरिमा और समानता का उल्लंघन करता है।

- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 377 को निरस्त करते हुए समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया, जिसके तहत पहले सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था।

जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड

- योग्याकार्ता सिद्धांत: यह जेंडर पहचान को एक गहन आंतरिक अनुभव के रूप में परिभाषित करता है जो जन्म के समय निर्धारित लिंग (Sex) के साथ संरेखित हो भी सकता है और नहीं भी।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक नवतेज सिंह जौहर निर्णय (वर्ष 2018) में योग्याकार्ता सिद्धांतों का संदर्भ दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

- माल्टा का कानूनी ढाँचा: माल्टा का जेंडर पहचान, जेंडर अभिव्यक्ति और लैंगिक विशेषता अधिनियम (Sex Characteristics Act) आत्मनिर्णय के आधार पर लैंगिक पहचान को मान्यता देता है।

- यूरोपीय मानवाधिकार मानक: यूरोपीय परिषद के इस्तांबुल कन्वेंशन में जेंडर को सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं और विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया गया है, तथा इस बात पर बल दिया गया है कि जेंडर का निर्धारण केवल बायोलॉजिकल सेक्स से नहीं होता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर पहचान के बीच अंतर का विश्लेषण कीजिये। भारत में जेंडर अधिकारों को आगे बढ़ाने में न्यायिक व्याख्याओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिये। (2017) |

UNCTAD ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD), 2024 के लिये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, सतत्् विकास लक्ष्य (SDG)। मेन्स के लिये:वैश्विक FDI रुझान, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विकास में FDI की भूमिका। |

स्रोत: UNCTAD

चर्चा में क्यों?

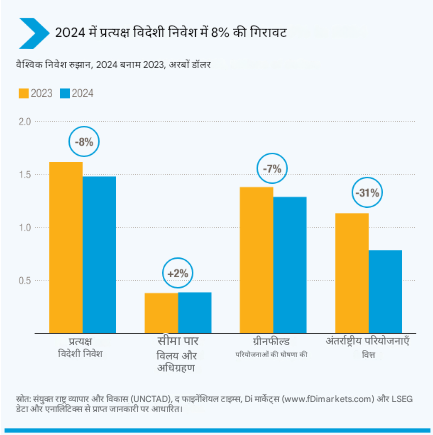

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने वर्ष 2024 के लिये अपना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर जारी किया है, जिसमें वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 8% की गिरावट दर्ज की गई है।

- इससे बुनियादी ढाँचे और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये वित्त पोषण पर खतरा उत्पन्न हो गया है, जो सतत्् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

- परिचय:

- यह वर्ष 1964 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था है, जो विकासशील देशों के व्यापार और विकास पर केंद्रित है।

- यह सतत्् विकास को बढ़ावा देने के लिये व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता और नीति सलाह प्रदान करता है।

- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

- संरचना: यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है, महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है; इसकी अपनी सदस्यता, नेतृत्व और बजट है।

- प्रमुख रिपोर्टें:

- व्यापार और विकास रिपोर्ट

- विश्व निवेश रिपोर्ट

- डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट

- प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट

वर्ष 2024 के लिये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वैश्विक FDI रुझान :

- वैश्विक FDI: वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 11% बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। हालाँकि, यूरोपीय कंडिट अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से प्रवाह को छोड़कर, FDI में लगभग 8% की कमी आई।

- कंडिट अर्थव्यवस्थाएँ (Conduit Economies) वे देश हैं जो कर से बचने के लिये वित्तीय प्रवाह को अन्य देशों में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण: आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और UK।

- विकसित अर्थव्यवस्थाएँ: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 43% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय लेन-देन के माध्यम से हुई।

- हालाँकि, इन लेनदेन को छोड़कर, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में FDI में 15% की गिरावट आई।

- विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में FDI प्रवाह में वर्ष 2023 में 6% की गिरावट के बाद वर्ष 2024 में 2% की गिरावट आई।

- वैश्विक FDI: वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 11% बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। हालाँकि, यूरोपीय कंडिट अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से प्रवाह को छोड़कर, FDI में लगभग 8% की कमी आई।

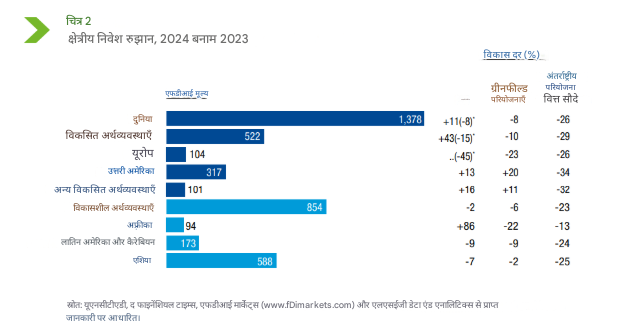

- क्षेत्रीय निवेश रुझान:

- विकसित अर्थव्यवस्थाएँ:

- यूरोप में FDI में 45% की गिरावट आई (कंडिट अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर) लेकिन उत्तरी अमेरिका में 13% की वृद्धि देखी गई।

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं में 10% की गिरावट आई, लेकिन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सेमीकंडक्टर मेगाप्रोजेक्ट्स थे।

- विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ:

- ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं की संख्या में 6% की कमी आई।

- अफ्रीका और एशिया में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, अफ्रीका में लगभग 200 परियोजनाएँ कम हुईं तथा एशिया में 150 परियोजनाएँ कम हुईं।

- लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में भी इसमें कमी आई।

- अफ्रीका में FDI 84% बढ़कर 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण मिस्र में एक बड़ी परियोजना है।

- मध्य अमेरिका में FDI में वृद्धि हुई है।

- विकासशील एशिया में FDI प्रवाह में 7% की कमी आई, जिसमें चीन में 29% की गिरावट आई, जबकि आसियान में 2% और भारत में 13% की वृद्धि देखी गई।

- भारत में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में वृद्धि देखी गई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्तपोषण में संख्या की दृष्टि से 23% तथा मूल्य की दृष्टि से 33% की गिरावट आई।

- ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं की संख्या में 6% की कमी आई।

- विकसित अर्थव्यवस्थाएँ:

- SDG-संबंधित निवेश:

- बुनियादी ढाँचे, कृषि खाद्य प्रणालियों और जल एवं स्वच्छता सहित सतत्् विकास लक्ष्यों से संबंधित क्षेत्रों में निवेश वर्ष 2024 में 11% कम हो गया।

- यह गिरावट किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7), उद्योग एवं बुनियादी ढाँचा (SDG 9), तथा जल एवं स्वच्छता (SDG 6) जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है।

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना वित्तपोषण धीमा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सौदों में 16% की कमी आई, तथा घरेलू वित्तपोषण में 60% तक कम हो गया।

UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक FDI की क्या संभावनाएँ हैं?

- वैश्विक FDI परिदृश्य:

- वैश्विक FDI में मध्यम वृद्धि की उम्मीद है, तथा अमेरिका और यूरोपीय संघ में मज़बूत वृद्धि का अनुमान है।

- घरेलू परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित होने के कारण विदेशों में अमेरिकी निवेश में कमी आई है, जबकि विदेशों में चीनी निवेश में वृद्धि हुई है।

- आसियान, पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य अमेरिका वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बदलाव से लाभान्वित हो सकते हैं।

- भारत के लिये, वर्ष 2025 में मध्यम FDI वृद्धि का अनुमान है, जो बेहतर वित्तपोषण स्थितियों, विलय और अधिग्रहण (M&A) में वृद्धि और चल रहे सुधारों से प्रेरित है।

- वैश्विक FDI में मध्यम वृद्धि की उम्मीद है, तथा अमेरिका और यूरोपीय संघ में मज़बूत वृद्धि का अनुमान है।

- प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक:

- FDI वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, व्यापार, मुद्रास्फीति, बाज़ार में अस्थिरता, भू-राजनीतिक गतिशीलता, प्रौद्योगिकी उन्नति और नीतिगत परिवर्तनों पर निर्भर करेगी।

- निजी इक्विटी और संप्रभु निवेशकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

- आर्थिक विकास:

- पूंजी निर्माण और व्यापार के लिये बेहतर अनुमानों के साथ स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की उम्मीद है, जिससे वैश्विक निवेश को लाभ होगा।

- अपेक्षाकृत निम्न ब्याज दरों से ऋण ग्रहण की लागत कम हो सकती है, जिससे, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे में, सीमा पार निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्र रुझान:

- AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा (ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन) जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

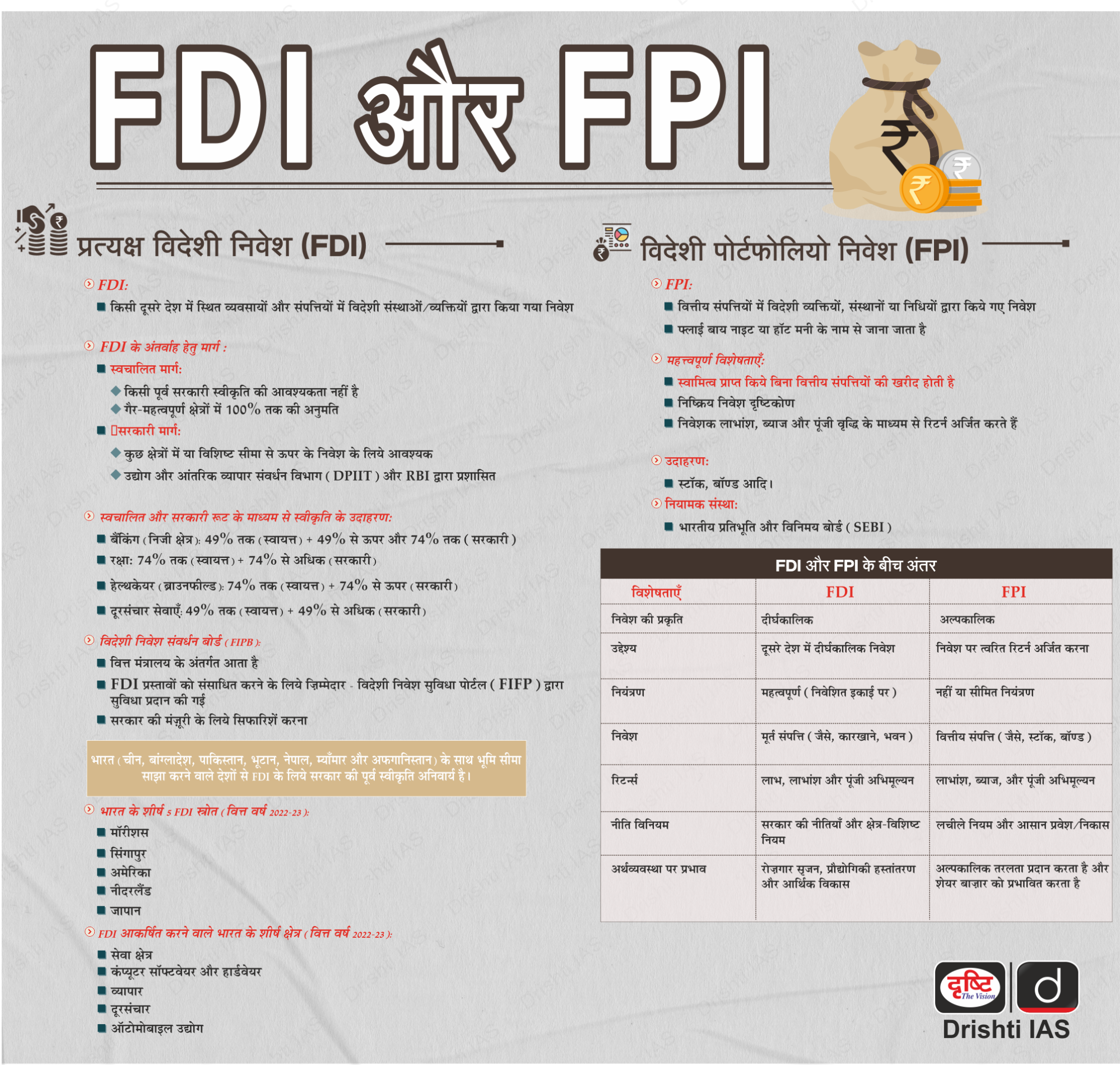

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

परिचय:

- FDI के प्रकार:

- ग्रीनफील्ड निवेश: बहुत अधिक नियंत्रण और निजीकरण के साथ नई कंपनी की शुरूआत करना।

- ब्राउनफील्ड निवेश: मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करके विलय, अधिग्रहण या संयुक्त उद्यम के माध्यम से विस्तार करना।

- संगठन द्वारा पहले से मौजूद संरचनाओं के उपयोग के कारण, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की तरह नियंत्रण उतना अधिक नहीं हो सकता है, यद्यपि पर्याप्त परिचालन प्रभाव की अभी भी अनुमति है।

- भारत में FDI:

- विनियमन: भारत में FDI विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 द्वारा विनियमित होता है, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा प्रशासित होता है।

- भारत में FDI निषेध: परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जुआ और सट्टेबाजी, लॉटरी, चिट फंड, रियल एस्टेट और तंबाकू व्यवसाय जैसे उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूर्णतया वर्जित है।

- FDI से संबंधित नवीनतम आँकड़े: अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 की अवधि में भारत में FDI अंतर्वाह 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जो कुल 1,033.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक भारत ने 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी FDI आकर्षित किया, जो वर्ष 2004 से वर्ष 2014 की अवधि में प्राप्त FDI से 119% अधिक है।

भारत में FDI से संबंधित अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं?

- भारत में FDI के अवसर:

- बाज़ार का विशाल आकार और संवृद्धि: भारत की 1.4 अरब की जनसंख्या वहनयोग्य और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की उच्च मांग को बढ़ावा देती है।

- भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और IMF के अनुसार वर्ष 2025-2026 में इसकी GDP में 6.5% की दर से वृद्धि होने के अनुमान है।

- अनुकूल जनसांख्यिकी: युवा कार्यबल (65% से अधिक कार्यबल 35 वर्ष से कम आयु) अपेक्षाकृत कुशल और सस्ता श्रम पूल प्रदान करता है।

- सरकारी पहल: "मेक इन इंडिया", "आत्मनिर्भर भारत" और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जैसे सुधारों से आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित किया गया और FDI आकर्षित करने के उद्देश्य से भारत को एक अनुकूल गंतव्य बनाया गया।

- रणनीतिक अवस्थिति: भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के उभरते बाज़ारों के लिये प्रवेश द्वार के रूप में है।

- बाज़ार का विशाल आकार और संवृद्धि: भारत की 1.4 अरब की जनसंख्या वहनयोग्य और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की उच्च मांग को बढ़ावा देती है।

- FDI आकर्षित करने के समक्ष चुनौतियाँ:

- विनियामक बाधाएँ: जटिल कर प्रणालियों, असंगत नीतियों (पूर्वव्यापी कराधान), और नौकरशाही व्यवस्था संबंधी विलंब से व्यवसाय संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।

- बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ: अनुपयुक्त बुनियादी ढाँचे से, विशेष रूप से ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में, व्यापार करने सुगमता सीमित हो जाती है।

- श्रम कानून: कठोर श्रम कानून और श्रम बाज़ार के सीमित अनुकूलन से व्यवसायों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- निवेशकों से अपेक्षाएँ:

- प्रौद्योगिकी अंतरण: भारत विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की मांग करता है।

- रोज़गार सृजन: निवेशकों से भारत के बढ़ते कार्यबल के लिये रोज़गार के अवसर सृजित करने की अपेक्षा की जाती है।

- सतत्् निवेश: भारत अपने जलवायु लक्ष्यों (जैसे, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना) को पूरा करने हेतु हरित और सतत्् निवेश को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

भारत का व्यापक बाज़ार, आर्थिक विकास और अनुकूल जनसांख्यिकी FDI के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। हालाँकि “मेक इन इंडिया” जैसी सरकारी पहलों से एक अनुकूल परिवेश तैयार होता है किंतु विनियामक बाधाओं और बुनियादी ढाँचे का अभाव जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। निवेशक वर्ग संभवतः प्रौद्योगिकी अंतरण, रोज़गार सृजन और सतत्् विकास में योगदान देंगे, जिससे आर्थिक और साथ ही सामाजिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का वर्द्धन करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की भूमिका की विवेचना कीजिये। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में होने वाले सुधार का FDI अंतर्वाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? (2020) (a) यह मूलत: किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त में से किसे/किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है/किये जा सकते हैं? (a) 1, 2 और 3 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ.डी.आई की आवश्यकता की पुष्टि कीजिये। हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ. डी.आई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफ.डी.आई को बढ़ाने के लिये सुधारात्मक कदम सुझाइये। (2016) |

आयरनवुड: 7वीं पीढ़ी का TPU

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

गूगल ने एक नया कंप्यूटर चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम आयरनवुड है। यह 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) है जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल के संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया है।

गूगल आयरनवुड TPU की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- AI-विशिष्ट डिज़ाइन:

- आयरनवुड को लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) और मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स (MoE) जैसे "थिंकिंग मॉडल" के लिये अनुकूलित किया गया है, जो सक्रिय AI को सक्षम बनाता है जो न केवल डेटा अपितु अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है।

- कुशल प्रदर्शन: आयरनवुड प्रति पॉड 9,216 चिप्स तक का समर्थन करता है, जो 42.5 एक्साफ्लॉप्स की गणना प्रदान करता है, जो विश्व के सबसे बड़े सुपरकंप्यूटर, एल कैपिटन की शक्ति से 24 गुना अधिक है।

- ऊर्जा दक्षता: आयरनवुड ऊर्जा दक्षता के लिये उन्नत द्रव शीतलन का उपयोग करते हुए, पिछली पीढ़ी की तुलना में प्रति वाट दोगुना प्रदर्शन प्रदान करता है।

- स्केलेबल AI वर्कलोड: आयरनवुड गूगल क्लाउड के हाइपरकंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा है, जो जनरेटिव AI मॉडल के स्केलिंग को सक्षम बनाता है और उन्नत AI कार्यों की मांगों का समर्थन करता है।

प्रोसेसिंग यूनिट क्या हैं?

- प्रोसेसिंग यूनिट्स अथवा प्रक्रमण इकाई हार्डवेयर घटक हैं जो कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं।

- ये मानव मस्तिष्क के समान कार्य करते हैं, जिसमें पढ़ना, गणित की समस्याओं को हल करना, गणना करना, चित्र कैप्चर करना अथवा संदेश भेजना शामिल है।

- प्रोसेसिंग यूनिट के प्रकार:

- CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट)

- GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट)

- TPU (टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट)

टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) क्या है?

- टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) एक प्रकार का एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC) है, इसका उद्देश्य विशिष्ट कार्यों के एक सीमित समूह का संचलन करना है।

- TPU को विशेष रूप से मशीन लर्निंग वर्कलोड में तेज़ी लाने और AI-विशिष्ट कंप्यूटेशनल कार्यों को प्रबंधित करने के लिये विकसित किया गया था, जिससे वे CPU और GPU दोनों की तुलना में अधिक विशिष्ट बन गए।

- वे गूगल की मुख्य AI सेवाएँ, जैसे सर्च, यूट्यूब और डीपमाइंड के भाषा मॉडल चलाते हैं।

- वे बड़े डेटासेट को संभालने और जटिल तंत्रिका नेटवर्क (Complex Neural Networks) चलाने में अत्यधिक कुशल हैं, जिससे पारंपरिक प्रोसेसर की तुलना में AI मॉडलों का तेज़ी से प्रशिक्षण संभव हो पाता है।

CPU, GPU और TPU में क्या अंतर है?

|

विशेषता |

CPU |

GPU |

TPU |

|

प्राथमिक कार्य |

सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग |

समानांतर प्रसंस्करण, ग्राफिक्स प्रतिपादन |

मशीन लर्निंग वर्कलोड में तेज़ी लाना |

|

प्रोसेसिंग प्रकार |

अनुक्रमिक प्रोसेसिंग (आधुनिक CPU में कुछ समानता भी शामिल हो सकती है) |

समानांतर प्रोसेसिंग |

समानांतर प्रोसेसिंग (AI कार्यों के लिये अनुकूलित) |

|

कोर की संख्या |

1 से 16 कोर (उन्नत CPU में अधिक हो सकते हैं) |

हज़ारों कोर |

टेंसर संचालन के लिये अनुकूलित विशेषीकृत कोर |

|

AI के लिये प्रदर्शन |

AI के लिये अनुकूलित नहीं |

AI कार्यों के लिये अच्छा है, विशेष रूप से बड़े डेटासेट के लिये |

डीप लर्निंग और तंत्रिका नेटवर्क के लिये अत्यधिक अनुकूलित |

|

दक्षता |

बहुमुखी लेकिन समानांतर कार्यों के लिये कम कुशल |

समानांतर कार्यों के लिये अत्यधिक कुशल (उदाहरण के लिये, डीप लर्निंग प्रशिक्षण, बड़े पैमाने पर डेटा प्रसंस्करण) |

AI, विशेषकर तंत्रिका नेटवर्क प्रशिक्षण के लिये अत्यंत कुशल |

|

वास्तविक-विश्व अनुप्रयोग

|

व्यक्तिगत कंप्यूटिंग, व्यावसायिक अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर विकास |

स्वायत्त वाहन, चेहरे की पहचान, वीडियो प्रसंस्करण, AI मॉडल प्रशिक्षण |

हेल्थकेयर AI (जैसे, डायग्नोस्टिक्स), स्वायत्त प्रणालियाँ, वाक् पहचान, छवि पहचान |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न: विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020) 1. औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) |

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम

प्रिलिम्स के लिये:सेमीकंडक्टर, मशीन लर्निंग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, स्टार्टअप इंडिया, अटल टिंकरिंग लैब्स, वेंचर कैपिटलिस्ट मेन्स के लिये:आर्थिक विकास में स्टार्टअप की भूमिका, भारत में नवाचार और उद्यमिता का समर्थन करने वाली सरकारी नीतियाँ, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स में सीमित नवाचार पर चिंता व्यक्त की तथा उनसे किराना डिलीवरी (Grocery Delivery) जैसे निम्न-तकनीकी क्षेत्रों से हटकर सेमीकंडक्टर उत्पादन और मशीन लर्निंग जैसे उच्च-तकनीकी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति क्या है?

- पैमाना: भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जिसमें दिसंबर 2024 तक 1.57 लाख से अधिक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जबकि वर्ष 2016 में यह संख्या केवल 502 थी।

- 100 से अधिक यूनिकॉर्न और बंगलूरू, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-NCR जैसे प्रमुख केंद्रों द्वारा समर्थित, यह परिदृश्य तेज़ी से विस्तार कर रहा है।

- 51% से अधिक स्टार्टअप अब टियर II और III शहरों से आते हैं, जो राष्ट्रव्यापी उद्यमशीलता विकास को दर्शाता है।

- प्रमुख योजनाएँ और पहल:

- स्टार्टअप इंडिया: इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, रोज़गार सृजन करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

- स्टार्टअप इंडिया के तहत 17.28 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित की गईं, जिनमें IT सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर सेवाओं का प्रमुख योगदान रहा।

- महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में वृद्धि, 75,935 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं।

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS): शुरुआती चरण के स्टार्टअप को समर्थन देने के लिये 945 करोड़ रुपए के कोष के साथ शुरू की गई। SISFS के तहत वर्ष 2024 तक 213 इनक्यूबेटर स्वीकृत किये गए हैं, जिससे 2,622 स्टार्टअप लाभान्वित हुए।

- स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS): इसका प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा किया जाता है और यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) को निधि मुहैया कराता है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश करते हैं। वर्ष 2024 तक 1,173 स्टार्टअप को वित्त पोषित किया जा चुका है।

- अटल नवाचार मिशन (AIM): रचनात्मकता और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2016 में शुरू किया गया।

- 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं, और 72 अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों में 3,556 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया गया है, जिससे 41,965 नौकरियाँ सृजित हुई हैं।

- स्टार्टअप्स के लिये ऋण गारंटी योजना (CGSS): DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ऋण के लिये क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।

- जनवरी 2025 तक 604.16 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जा चुकी है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिये 27.04 करोड़ रुपए शामिल हैं।

- MeitY स्टार्टअप हब (MSH): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक केंद्रीय मंच जो 5,310 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन करता है, भारत के तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देता है।

- स्टार्टअप इंडिया: इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, रोज़गार सृजन करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

भारत में स्टार्टअप्स की सफलता में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?

- बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ: भारत में, विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, उच्च परिचालन लागत और बुनियादी ढाँचे की कमी, स्टार्टअप्स के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। विश्वसनीय इंटरनेट, परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के कारण नए व्यवसायों के लिये ओवरहेड लागत बढ़ जाती है।

- डीप-टेक नवप्रवर्तन पर उपभोक्ता-केंद्रित: अधिकांश भारतीय स्टार्टअप उपभोक्ता सेवाओं (जैसे, खाद्य वितरण, फिनटेक) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि चीन के डीप-टेक उद्यम AI चिप्स या (EV) में हैं , जो न केवल उद्यमियों की पसंद को दर्शाते हैं, बल्कि संरचनात्मक आर्थिक रुझानों को भी दर्शाते हैं।

- संरचनात्मक आर्थिक बाधाएँ: स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत की खंडित मांग संरचना को प्रतिबिंबित करता है, जिसे समृद्ध (150 मिलियन समृद्ध उपभोक्ता), मध्यम आय (300 मिलियन आकांक्षी लेकिन मूल्य-संवेदनशील उपयोगकर्त्ता) और गरीब (1 बिलियन बड़े पैमाने पर गैर-मुद्रीकृत उपयोगकर्त्ता) में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- स्टार्टअप मुख्य रूप से मध्यम-आय वर्ग को लक्षित करते हैं, गरीबों के श्रम और समृद्धों की पूंजी का उपयोग करते हैं, जिससे मापनीय (Scalable) मॉडल तो बनते हैं, लेकिन गहन रूप से नवीन नहीं होते हैं।

- घरेलू उद्यम पूंजी का अभाव: भारतीय स्टार्टअप्स को ऐसे नीतिगत माहौल का सामना करना पड़ता है, जो EV, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों में उच्च पूंजी, उच्च जोखिम वाले उद्यमों को हतोत्साहित करता है।

- भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम मंदी का सामना कर रहा है, जिसमें 5,000 से अधिक स्टार्टअप का समापन हो चूका है, जिनमें से अधिकतर महाराष्ट्र में हैं, जिसका कारण वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ और बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा है।

- SISF द्वारा प्रारंभिक स्तर पर सहायता प्रदान किये जाने के बावजूद, विशेष रूप से ई.वी. और रोबोटिक्स जैसे उच्च पूंजी वाले क्षेत्रों में यह दीर्घकालिक पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ती करने में विफल रहता है।

- वर्ष 2024 में सीड फंडिंग में 25% की गिरावट आई और डायरेक्ट-टू-कंज़्यूमर (D2C) स्टार्टअप फंडिंग में 18% की गिरावट आई, जो सतर्क निवेशक भावना को दर्शाता है।

- इससे स्पष्ट है कि उच्च जोखिम वाले, दीर्घकालिक उद्यमों में निवेश करने के इच्छुक अधिक घरेलू निवेशकों की आवश्यकता है।

- प्रारंभिक चरण के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण साहसिक उद्यम पूंजीपतियों की संख्या सीमित बनी हुई है, क्योंकि निवेशक व्यापक आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच ई-कॉमर्स जैसे सुरक्षित, शीघ्र प्रतिलाभ वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

- सीमित अनुसंधान एवं विकास व्यय: भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.64% है, जो उच्च तकनीक क्षेत्रों में नवाचार को सीमित करता है। अनुप्रयुक्त, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य अनुसंधान की तुलना में बुनियादी अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया गया है।

- व्यवसाय से अलग होने की चुनौतियाँ: भारतीय स्टार्टअप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का निम्न प्रदर्शन रहा है, जिनमें से कई उच्च मूल्यांकन और लाभप्रदता संबंधी चिंताओं के कारण निर्गम मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। सीमित निकास विकल्प और निम्न प्रदर्शन ने निवेशकों की सतर्कता बढ़ा दी है।

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के संवर्द्धन हेतु क्या उपाय किया जा सकते हैं?

- उद्योग-संस्थान-अकादमिक संयोजन को बढ़ावा देना: डीप-टेक और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) जैसे शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करके वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकते हैं।

- इस प्रकार के सहयोग से सरकारी समर्थन, साख और विश्व स्तर की संविदाएँ प्राप्त हो सकती हैं, जिससे NASA और SpaceX के बीच हुए गठबंधनों के समान उनकी नवीनता और प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त बढ़ती है।

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन, IndiaAI मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत परिणाम-आधारित अनुदान के आधार पर स्टार्टअप्स को आवश्यक धनराशि प्रदान किया जाना चाहिये।

- वैश्विक पहुँच के लिये नवाचार का विस्तार: गहन नवाचार के लिये वित्त पोषण सुरक्षित करने के लिये, भारतीय स्टार्टअप को अग्निकुल के 3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन और ज़ोहो के क्लाउड सॉफ्टवेयर जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, स्केलेबल उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- इससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने और वैश्विक साझेदारियों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। भारत नवाचार विकास कार्यक्रम जैसे सरकारी कार्यक्रम बाज़ार संबंधों को सुगम बनाने और वैश्विक विस्तार में सहायता करने में मदद कर सकते हैं।

- भारत को हरित नवाचार में अग्रणी बनाना: एथर एनर्जी जैसे भारतीय स्टार्टअप संधारणीयता में नवाचार की क्षमता को उजागर करते हैं।

- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके, स्टार्टअप मिशन LiFE और "मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" विज़न के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे भारत एक संधारणीय भविष्य के लिये हरित प्रौद्योगिकियों में अग्रणी देश बन सकेगा।

- भविष्य के लिये तैयार प्रतिभा पूल का विकास और प्रतिधारण: स्किल इंडिया और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे कार्यक्रमों को AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, भारत में STEM प्रतिभा को बनाए रखना प्रतिभा पलायन को रोकने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर नवाचार और विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक है।

- एकीकृत डिजिटल अनुपालन मंच: एकीकृत डिजिटल अनुपालन मंच की स्थापना से अनुपालन आवश्यकताओं को एकल इंटरफेस में एकीकृत करके, कार्यों को स्वचालित करके, वास्तविक समय अपडेट की सुविधा प्रदान करके और विधिक दायित्वों पर स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करके भारत के जटिल नियमों का सरलीकरण किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सरकारी योजनाओं और बढ़ती हुई उद्यमशीलता की प्रवृत्ति से प्रेरित विकास हो रहा है। हालाँकि, इसकी क्षमता का पूर्ण दोहन करने के लिये, भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र में सुधार करना होगा ताकि स्टार्टअप्स को औद्योगिक परिवर्तन तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। एक स्पष्ट रोडमैप के साथ, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम निरंतर सफलता की और अग्रसर है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय स्टार्टअप डीप-टेक जैसे क्षेत्रों में किस प्रकार विस्तार कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं? उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों की विवेचना कीजिये और समाधानों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? (2014) (a) उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी उत्तर: (b) |