सामाजिक न्याय

धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर PM-EAC रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:जनसांख्यिकीय लाभांश, कुल प्रजनन दर (TFR), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनगणना 2011, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। मेन्स के लिये:भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का महत्त्व, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ी चुनौतियाँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PM-EAC) के एक नए विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के बीच भारत में हिंदुओं के जनसंख्या प्रतिशत में 7.82% की कमी आई है, जबकि मुसलमानों, ईसाइयों तथा सिखों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

PM-EAC रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- विश्व भर में घटती बहुसंख्यक जनसंख्या:

- वर्ष 1950 से वर्ष 2015 तक 38 OECD देशों की धार्मिक जनसांख्यिकी पर एकत्रित किये गए आँकड़ों के अनुसार, इनमें से 30 देशों के प्रमुख धार्मिक समूह रोमन कैथोलिकों के अनुपात में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

- सर्वेक्षण में शामिल 167 देशों में वर्ष 1950-2015 की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर बहुसंख्यक धार्मिक समूहों की जनसंख्या में औसत गिरावट 22% आई।

- OECD देशों में बहुसंख्यक जनसंख्या तेज़ी से घटी है, जिसमें औसतन 29% की गिरावट दर्ज की गई है।

- वर्ष 1950 में अफ्रीका के 24 देशों में जीववाद अथवा स्थानीय मूल धर्म प्रमुख था।

- वर्ष 2015 में अफ्रीका के इन 24 देशों में से किसी में भी जीववाद अथवा स्थानीय धर्म मानने वाले बहुसंख्यकों की मौजूदगी नहीं देखी गई।

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों की जनसंख्या में काफी गिरावट आई है।

- भारत के संदर्भ में:

- हिंदू जनसंख्या में गिरावट: हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% की गिरावट आई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 तक भारत में हिंदू जनसंख्या लगभग 79.8% थी।

- अल्पसंख्यक जनसंख्या में वृद्धि: मुस्लिम जनसंख्या 9.84% से बढ़कर 14.095% और ईसाई जनसंख्या 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई।

- सिख जनसंख्या 1.24% से बढ़कर 1.85% और बौद्ध जनसंख्या 0.05% से बढ़कर 0.81% हो गई।

- जैन और पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। जैन जनसंख्या 0.45% से घटकर 0.36% तथा पारसी जनसंख्या में 85% की गिरावट के साथ यह 0.03% से 0.0004% रह गई है।

- स्वस्थ जनसंख्या वृद्धि दर: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR) वर्तमान में 2 के आसपास है, जो 2.19 के वांछित TFR के निकट है। जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाने के लिये TFR एक विश्वसनीय संकेतक है।

- हिंदुओं के संदर्भ में यह वर्ष 1991 के 3.3 से घटकर वर्ष 2015 में 2.1 और वर्ष 2024 में 1.9 हो गई है।

- मुसलमानों में यह वर्ष 1991 के4.4 से घटकर वर्ष 2015 में 2.6 और वर्ष 2024 में 2.4 हो गई है।

अल्पसंख्यकों को समान लाभ: भारत में अल्पसंख्यकों को समान लाभ मिलता है और वे सुखद जीवन जीते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव चिंता का कारण बना हुआ है।

जनसांख्यिकीय प्रतिरूप और इसकी प्रासंगिकता क्या हैं?

- जनसांख्यिकी प्रतिरूप:

- यह मानव जनसंख्या में देखी जाने वाली भिन्नताओं और प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है।

- ये पैटर्न जनसंख्या गतिकी के अध्ययन के उपरांत प्राप्त होते हैं, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और जनसंख्या संरचना जैसे कारक शामिल हैं।

- प्रासंगिकता:

- जनसंख्या की प्रवृत्तियों को समझना:

- जनसांख्यिकीय डेटा का उपयोग समय के साथ प्रतिरूप की पहचान करने के लिये किया जाता है। जन्म और मृत्यु दर का अध्ययन कर जनसंख्या में वृद्धि या गिरावट का अनुमान लगाया जा सकता है।

- यह आधारभूत ढाँचा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं संबंधी योजनाएँ बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- कारणों और परिणामों का विश्लेषण:

- यह जनसंख्या में परिवर्तन के पीछे के कारणों की जाँच करता है। आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सांस्कृतिक मानदंड जैसे कारक जन्म एवं मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं।

- परिणामों में कार्यबल की गतिशीलता, निर्भरता अनुपात (गैर-कार्यशील आयु समूहों का अनुपात) और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों संबंधी निहितार्थ शामिल हैं।

- नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन:

- स्वास्थ्य देखभाल: आयु-विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं की समझ से संसाधनों के प्रभावी ढंग से आवंटन में सहायता मिलती है।

- शिक्षाः जनसांख्यिकी शैक्षिक योजना का मार्गदर्शन करती है, जैसे कि विद्यालय की अवसंरचना और शिक्षक भर्ती।

- शहरी नियोजन: जनसंख्या वितरण शहरी अवसंरचनात्मक ढाँचे, आवास और परिवहन को प्रभावित करता है।

- बुज़ुर्ग जनसंख्या: वरिष्ठ लोगों से संबंधित दो प्रमुख मुद्दों- पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल को जनसांख्यिकी नीतियों में प्रमुखता दी गई है।

- जनसंख्या की प्रवृत्तियों को समझना:

बुनियादी जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत क्या है?

- माल्थस का सिद्धांत: इसे वर्ष 1798 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकीविद् थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने "जनसंख्या के सिद्धांत पर अपने एक निबंध" में प्रस्तावित किया था।

- यह सिद्धांत संसाधनों और जनसंख्या विस्तार के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है।

- जनसंख्या वृद्धि: माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जिसका अर्थ है कि जनसंख्या ज्यामितीय दर (1, 2, 4, 8,16 आदि) से बढ़ती है। जबकि संसाधनों की उपलब्धता केवल अंकगणितीय रूप (1, 2, 3, 4, 5 आदि) से बढ़ती है।

- नतीजतन, जनसंख्या में वृद्धि संसाधनों की क्षमता से अधिक होगी।

- संसाधन संबंधी बाधाएँ: माल्थस ने संसाधनों को लेकर दो प्राथमिक बाधाओं की पहचान की: निर्वाह (भोजन) और जनसंख्या का समर्थन करने के लिये पर्यावरण की क्षमता (सीमित भूमि, जल आदि)।

- माल्थस का मानना था कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, इन संसाधनों पर अधिक दबाव बढ़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप अकाल, संसाधनों की कमी के चलते अंततः भूख, बीमारी तथा संघर्ष जैसे कारकों एवं "सकारात्मक नियंत्रण" उपायों की वज़ह से जनसंख्या में कमी आएगी।

- जनसंख्या वृद्धि को लेकर जाँच: माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर जाँच को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

- सकारात्मक जाँच: ये प्राकृतिक कारक हैं जिससे जनसंख्या में कमी आती है, जैसे- अकाल, बीमारी और युद्ध आदि।

- निवारक जाँच: ये जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तियों या समुदायों द्वारा लिये गए सचेत निर्णय हैं, जैसे- विलंबित विवाह, संयम और जन्म नियंत्रण।

- हालाँकि माल्थस अंततः गलत साबित हुआ क्योंकि कृषि प्रौद्योगिकी में प्रगति ने भारत जैसे देश को शुद्ध खाद्य अधिशेष वाले देश की श्रेणी में ला दिया।

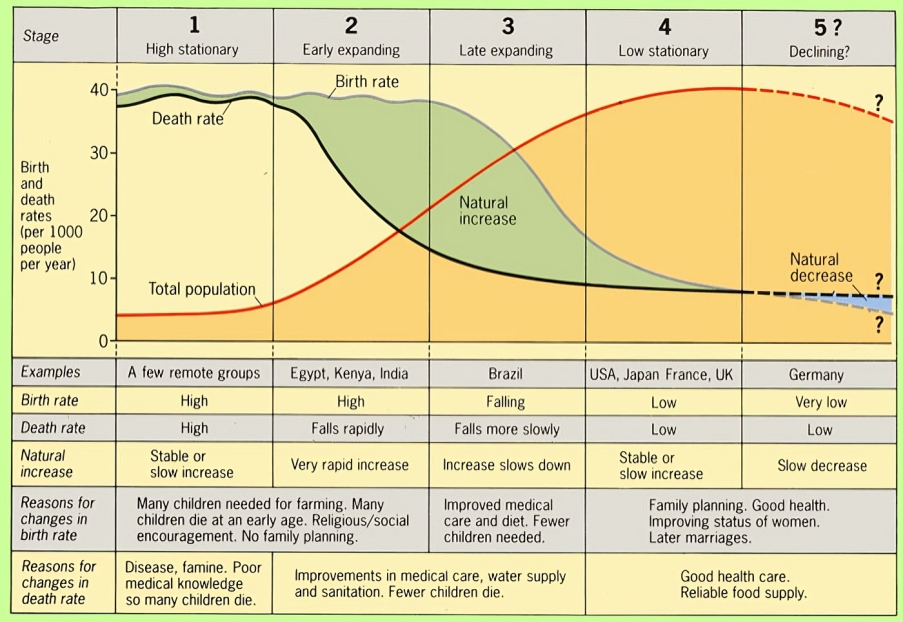

- जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत: यह समय के साथ जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को रेखांकित करता है क्योंकि समाज आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों से गुज़रता है।

- चरण 1- पूर्व औद्योगिक समाज:

- इसकी विशेषता उच्च जन्म और मृत्यु दर है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का आकार अपेक्षाकृत स्थिर रहता है।

- संयुक्त परिवारों में जन्म नियंत्रण और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के अभाव के कारण जन्म दर अधिक देखी जाती है।

- सीमित चिकित्सीय ज्ञान, पर्याप्त स्वच्छता का अभाव और बीमारी के व्यापक प्रसार के कारण मृत्यु दर भी अधिक होती है।

- चरण 2- संक्रमणकालीन चरण:

- इसकी शुरुआत औद्योगीकरण और स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता में सुधार से होती है।

- इस दौरान चिकित्सा, स्वच्छता और खाद्य उत्पादन में प्रगति के कारण मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

- प्रारंभ में जन्म दर उच्च रहती है, जिससे मृत्यु दर कम होने के कारण तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होती है।

- इस चरण में अक्सर जनसंख्या विस्फोट देखा जाता है।

- चरण 3- औद्योगिक समाज:

- शहरीकरण, शिक्षा, आर्थिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण जैसे विभिन्न कारकों के कारण जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है।

- हालाँकि जन्म दर, मृत्यु दर से कुछ अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप धीमी गति से ही सही, जनसंख्या वृद्धि लगातार जारी रहती है।

- चरण 4- उत्तर-औद्योगिक समाज:

- जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर या धीरे-धीरे बढ़ती है।

- जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे गिर सकती है, जिससे जनसंख्या की उम्र बढ़ने और जनसांख्यिकीय असंतुलन के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- चरण 5:

- कुछ मॉडलों में पाँचवाँ चरण प्रस्तावित है, जहाँ जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में गिरावट आती है (जैसे- जर्मनी)।

- यह चरण की विशेषता एक महत्त्वपूर्ण वृद्ध जनसंख्या और संभावित जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? (2019) (a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात उत्तर: (d) प्रश्न. 2 भारत को "जनसांख्यिकीय लाभांश" वाला देश माना जाता है। यह किस कारण है? (2011) (a) 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न 1. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिये तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिये। (2021) प्रश्न 2. ''महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।'' चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न 3. समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये कि क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। (2015) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वार्ता में बाल श्रम के आरोप

प्रिलिम्स के लिये:भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, बंधुआ मज़दूरी, बाल श्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 मेन्स के लिये:भारत में बाल श्रम और बलात् श्रम, बच्चों से संबंधित मुद्दे, भारत में बलात् श्रम |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया की व्यापार एवं निवेश वृद्धि संयुक्त स्थायी समिति द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में लगाए गए बाल श्रम के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है।

- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के लिये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वार्ता के मध्य ये आरोप सामने आए, CECA का उद्देश्य 2022 में हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) को व्यापक बनाना है।

ऑस्ट्रेलियाई पैनल द्वारा लगाए गए आरोप क्या हैं?

- ऑस्ट्रेलियाई समिति की रिपोर्ट ने भारत में बाल और बलात् श्रम की उपस्थिति का आरोप लगाया। ये आरोप सामुदायिक और सार्वजनिक क्षेत्र संघ (CPSU) तथा राज्य लोक सेवा महासंघ (SPSF) द्वारा जताई गई चिंताओं पर आधारित थे, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में "बाल और बलात् (बंधुआ) मज़दूरी की स्थिति है।"

- ऑस्ट्रेलियाई पैनल ने अनुशंसा की है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपने व्यापार समझौतों में मानवाधिकार, श्रम और पर्यावरण को शामिल करना चाहती है, जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा समर्थित प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों व घोषणाओं के साथ संरेखित हों।

- ऑस्ट्रेलियाई दावे के समर्थन में तथ्य:

- आधुनिक दासता के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह वॉक फ्री के वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2021 में, भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक दासता में रह रहे थे, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक संख्या है।

- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 5-14 वर्ष आयु वर्ग की कुल बाल जनसंख्या 259.6 मिलियन है।

- इनमें से 10.1 मिलियन (कुल बाल आबादी का 3.9%) या तो 'मुख्य कामगार' या 'सीमांत कामगार' के रूप में संलग्न हैं। इसके अलावा भारत में 42.7 मिलियन से अधिक बच्चों की स्कूल तक पहुँच नहीं है।

भारत की प्रतिक्रिया:

- बाल श्रम निषेध: भारत सरकार ने इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा नियम और कानून बाल श्रम एवं बंधुआ मज़दूरी पर प्रतिबंध लगाते हैं।

- संवैधानिक संरक्षण: भारत का संविधान श्रम अधिकारों की रक्षा करता है तथा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 जैसे कानून बनाने सहित श्रमिकों को यूनियन बनाने एवं उत्पीड़न को रोकने का अधिकार भी देता है।

- सख्त लाइसेंसिंग और अनुपालन: भारत में जिन व्यावसायिक संस्थाओं को स्थानीय शासी निकायों द्वारा लाइसेंस प्रदान किये गए हैं, उन्हें संघ और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित श्रम कल्याण कानूनों का पालन करना होगा।

- व्यापक रिकॉर्ड: प्रसंस्करण इकाइयों के पास प्रसंस्करण, गुणवत्ता की जाँच, कर्मचारी प्रशिक्षण एवं नियमों एवं विनियमों के अनुपालन से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड होता है।

भारत का कानूनी ढाँचा बाल श्रम और बलात् श्रम के विषय में क्या कहता है?

- संवैधानिक अधिकार:

- अनुच्छेद 23: यह मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर रोक लगाता है तथा शोषण और अपमानजनक कार्य स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये अनिवार्य सेवा की अनुमति देता है, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।

- इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्तियों का शोषण करने वाली प्रथाओं को समाप्त करना तथा समानता, न्याय एवं मानवाधिकार के सिद्धांतों का पालन करना है।

- अनुच्छेद 24: भारतीय संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या परिसंकटमय व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है।

- इसका उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना, उनके स्वास्थ्य एवं विकास को सुनिश्चित करना और शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना है।

- सरकार विशिष्ट परिसंकटमय व्यवसायों का निर्धारण कर सकती है और कानून एवं विनियमों के माध्यम द्वारा इस प्रावधान को लागू कर सकती है।

- अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21A अंतर्संबंधित हैं, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

- अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाकर शिक्षा के अधिकार का समर्थन करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे उचित स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपनी क्षमता तथा कौशल विकसित कर सकें।

- अनुच्छेद 39: यह उन सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है जिनका राज्य को पालन करना चाहिये, जैसे- पुरुषों व महिलाओं के लिये आजीविका के समान अधिकार, समान कार्य के लिये समान मुआवज़ा, श्रमिक एवं बाल स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बच्चों को स्वस्थ और सम्मानजनक वातावरण में विकास का अवसर प्रदान करना।

- अनुच्छेद 23: यह मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर रोक लगाता है तथा शोषण और अपमानजनक कार्य स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- बाल श्रम के विरुद्ध कानून:

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित)

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध। हालाँकि यह स्कूल की छुट्टी के बाद और छुट्टियों के दौरान पारिवारिक व्यवसायों (Family Businesses) व मनोरंजन उद्योग (सुरक्षा उपायों के अधीन) में कार्य को अपवाद बनाता है, बशर्ते इससे उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित न हो।

- किशोरों (14-18) को परिसंकटमय व्यवसायों में नियोजित करने से प्रतिबंधित करता है।

- अनुशंसाओं के आधार पर यह सूची उत्तरोत्तर विस्तृत होती जाती है।

- कारखाना अधिनियम, 1948: कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कार्य में संलग्नता को प्रतिबंधित करता है।

- खदान अधिनियम, 1952: यह खदानों (Mines) में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कार्य कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है।

- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015:

- बाल श्रम में सलंग्न बच्चों की "देख-रेख और सुरक्षा की आवश्यकता" होती है।

- देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला कोई भी बच्चा जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है, अवैध श्रम में सलंग्न है, सड़कों पर भीख मांगते या रहते पाया जाता है या ऐसे अभिभावक के साथ रह रहा है जो उसके साथ दुर्व्यवहार अथवा उसका शोषण कर रहा है, असाध्य रोगों या दिव्यांगताओं से पीड़ित है, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है या जिस पर विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है।

- बाल श्रम में सलंग्न बच्चों की "देख-रेख और सुरक्षा की आवश्यकता" होती है।

- बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति (1987): इस नीति में पहले से ही श्रम में संलग्न बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009: यह निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कर अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम को रोकता है।

- वर्ष 2001 में 25.2 करोड़ की कुल बाल आबादी में से 1.26 करोड़ कामकाजी बच्चे 5-14 आयु वर्ग के थे। वर्ष 2004-05 के सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी बच्चों की संख्या 90.75 लाख थी।

- वर्ष 2011 तक समान आयु वर्ग में कामकाजी बच्चों की संख्या घटकर 43.53 लाख हो गई थी, जो सफल सरकारी प्रयासों का संकेत है।

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित)

- बलात् श्रम के विरुद्ध कानून:

- बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976: बंधुआ मजदूरी (ऋण जाल) को अपराध घोषित करता है।

- इस अधिनियम ने सभी बंधुआ मज़दूरों को मुक्त कर दिया, उनके ऋणों को समाप्त कर दिया और बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय बना दिया।

- यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अधिनियम को लागू करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेटों को ज़िम्मेदारियाँ प्रदान की गई हैं और ज़िला एवं उप-विभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। अधिनियम के तहत अपराध करने पर तीन साल तक की कैद और दो हज़ार रुपए तक का ज़ुर्माना हो सकता है।

- बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021:

- श्रम मंत्रालय द्वारा इस योजना को वर्ष1978 में शुरू किया गया, यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किये गए मुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- योजना को बाद में वर्ष 2016 और वर्ष 2022 में अद्यतन और पुन: डिज़ाइन किया गया, जिससे लाभार्थियों को 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- राज्य सरकारों को नकद पुनर्वास सहायता के लिये समान योगदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

- अब तक कुल 3,15,302 बंधुआ मज़दूरों को रिहा किया गया है और वर्ष 1978 से जनवरी 2023 तक कुल 2,96,305 बंधुआ मज़दूरों का पुनर्वास किया गया है।

- बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976: बंधुआ मजदूरी (ऋण जाल) को अपराध घोषित करता है।

नोट:

- भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा परिभाषित बंधुआ श्रम, दासता का एक रूप है जिसे ऋण बंधन कहा जाता है जो सदियों से मौजूद है।

- इसे आधुनिक दासता का सबसे गंभीर रूप माना जाता है, जहाँ मज़दूरों को कम वेतन के साथ लंबे समय तक काम करने के लिये मज़बूर किया जाता है। इसमें ऋण चुकाने के तरीके के रूप में नियोक्ता द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिये बिना वेतन काम करने के लिये मज़बूर किया जाना शामिल हो सकता है।

- वर्ष1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाया कि ज़बरन श्रम के खिलाफ अधिकार में न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार भी शामिल है।

- न्यायालय ने माना कि प्रवासी और अनुबंधित श्रमिकों के पास अक्सर न्यूनतम मज़दूरी से कम पर काम स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है तथा यह कहा कि यह आर्थिक मज़बूरी ज़बरन श्रम का एक रूप है।

- न्यायालय ने इस मुद्दे के समाधान के लिये न्यूनतम वेतन की संवैधानिक गारंटी की आवश्यकता पर बल दिया।

बाल श्रम के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन (ILO) क्या हैं?

ILO के मुख्य कन्वेंशन (जिन्हें मौलिक/मानवाधिकार कन्वेंशन भी कहा जाता है) हैं:

|

कन्वेंशन |

प्रमुख प्रावधान |

भारत में स्थिति |

|

बलात् श्रम सम्मेलन, 1930 (संख्या 29) |

ऋण बंधन सहित सभी प्रकार के ज़बरन या अनिवार्य श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। |

अनुसमर्थित |

|

समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (संख्या 100) |

लिंग की परवाह किये बिना समान मूल्य के काम के लिये समान पारिश्रमिक के सिद्धांतों की रूपरेखा। रोज़गार में लैंगिक भेदभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। |

अनुसमर्थित |

|

न्यूनतम आयु कन्वेंशन, 1973 (संख्या 138) |

प्रावधान है कि काम के लिये न्यूनतम आयु अनिवार्य स्कूली शिक्षा की आयु से कम नहीं होनी चाहिये और किसी भी मामले में विकासशील देशों के लिये संभावित अपवादों को छोड़कर 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। |

अनुसमर्थित |

|

बाल श्रम के सबसे बुरे रूप कन्वेंशन, 1999 (संख्या 182) |

बच्चों के शारीरिक, मानसिक या नैतिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले खतरनाक काम पर प्रतिबंध लगाता है, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को तत्काल समाप्त करना है। |

अनुसमर्थित |

|

संगठित करने और सामूहिक सौदेबाज़ी सम्मेलन का अधिकार (संख्या 98) |

संघीकरण और सामूहिक सौदेबाज़ी की स्वतंत्रता के लिये नियम स्थापित करता है, श्रमिकों को संघ में होने वाले भेदभाव से बचाता है। सरकारों और श्रमिकों के बीच स्वैच्छिक बातचीत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। |

अनुसमर्थित नहीं |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आर्थिक सहयोग समझौतों और मानवाधिकार दायित्वों के बीच संबंधों की जाँच करें। क्या व्यापार समझौतों में मानवाधिकार, श्रम एवं पर्यावरण अध्याय शामिल किये जाने चाहिये? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित हैं? (2018) (a) बाल श्रम उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त में से कौन-कौन आसियान (ए.एस.इ.ए.एन.) के ‘मुक्त व्यापार समझौतों’ में से हैं? (a) केवल 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

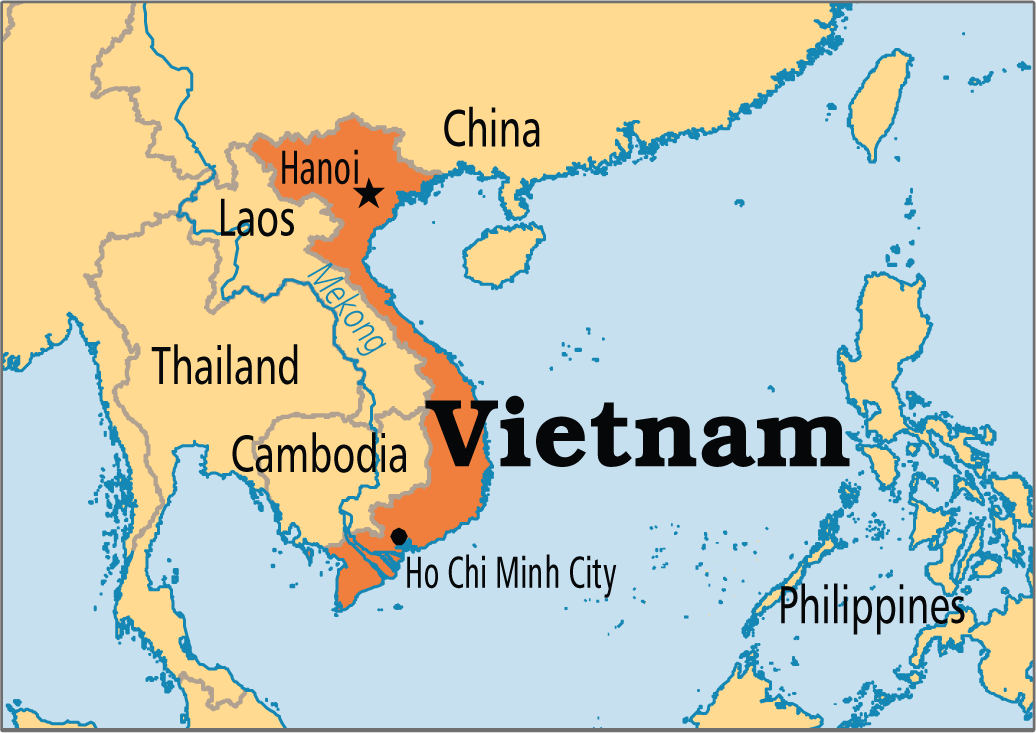

वियतनाम गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था स्थिति के लिये प्रयासरत

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक और सामाजिक विकास, एंटी-डंपिंग ड्यूटी, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) मेन्स के लिये:भारत-अमेरिका संबंधों में हालिया विकास, भू-राजनीतिक चुनौतियाँ और आगे की राह, भारत-वियतनाम संबंध। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वियतनाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन से तुरंत अपनी स्थिति को "गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था" (Non-Market Economy- NME) से "बाज़ार अर्थव्यवस्था" (Market Economy- ME) में पुनर्वर्गीकृत करने का आग्रह किया है।

- इससे वियतनाम को राहत मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों द्वारा आयातित वस्तुओं को आयात पर उच्च करों का सामना करना पड़ रहा है।

गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ क्या हैं?

- परिचय:

- अमेरिका में गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था ऐसे किसी देश को संदर्भित करती है जिसके विषय में अमेरिकी वाणिज्य विभाग निर्धारित करता है कि वह बाज़ार-आधारित लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं का पालन नहीं करता है। फलस्वरूप, ऐसे देशों में वस्तुओं की बिक्री उनके उचित मूल्य को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।

- इस सूची में आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, चीन, जॉर्जिया, किर्गिज़ गणराज्य, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान और वियतनाम देश शामिल हैं।

- मानदंड:

- संयुक्त राज्य अमेरिका कई कारकों के आधार पर किसी देश को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में नामित करता है:

- यदि देश की मुद्रा परिवर्तनीय है।

- यदि मज़दूरी दरें श्रम और प्रबंधन के मध्य मुक्त सौदेबाज़ी द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

- यदि संयुक्त उद्यमों या अन्य विदेशी निवेश की अनुमति है।

- क्या उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है?

- यदि राज्य संसाधनों के आवंटन और मूल्य और उत्पादन निर्णयों को नियंत्रित करता है।

- अन्य कारक जैसे मानवाधिकार।

- संयुक्त राज्य अमेरिका कई कारकों के आधार पर किसी देश को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में नामित करता है:

- गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी:

- 'गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था' का पदनाम अमेरिका को नामित देशों से आयातित उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी निर्धारित करने की अनुमति देता है।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग तब होती है जब कोई देश जानबूझकर अपने निर्यात मूल्यों को अपनी घरेलू कीमतों से कम निर्धारित करता है, जिससे आयात करने वाले देश में उद्योगों को हानि होती है।

- एंटी-डंपिंग ड्यूटी किसी देश की सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क हैं जो अनुचित रूप से कम कीमतों पर बेचे जाते हैं, आमतौर पर उनके बाज़ार मूल्य या उत्पादन लागत से कम हो।

- इन शुल्कों का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को डंपिंग के हानिकारक प्रभावों से बचाना है, जिसमें कीमतों में कटौती, घरेलू उत्पादकों को हानि पहुँचाना तथा प्रतिस्पर्धा में अवरोध उत्पन्न करना शामिल हो सकता है।

- 'गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था' का पदनाम अमेरिका को नामित देशों से आयातित उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी निर्धारित करने की अनुमति देता है।

- एंटी-डंपिंग ड्यूटी के स्तर का निर्धारण:

- अमेरिका वियतनाम जैसी गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिये उत्पाद के मूल्य की तुलना बांग्लादेश जैसे तीसरे देश से करके डंपिंग रोधी शुल्क निर्धारित करता है, जिसे बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाता है और उस मूल्य को तब गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था में कंपनी के लिये उत्पादन लागत माना जाता है।

- इस दृष्टिकोण को इस संभावना के कारण नियोजित किया जाता है कि गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणालियों का अभाव है, जिससे तुलना के लिये प्रॉक्सी देशों (proxy nations) पर निर्भरता हो सकती है।

- अमेरिका वियतनाम जैसी गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिये उत्पाद के मूल्य की तुलना बांग्लादेश जैसे तीसरे देश से करके डंपिंग रोधी शुल्क निर्धारित करता है, जिसे बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाता है और उस मूल्य को तब गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था में कंपनी के लिये उत्पादन लागत माना जाता है।

- NME और विश्व व्यापार संगठन (WTO):

- WTO NME की स्थिति को स्पष्ट रूप से मान्यता या समर्थन नहीं देता है। हालाँकि, यह सदस्यों को डंपिंग रोधी जाँच में सामान्य मूल्यों की गणना करने के लिये वैकल्पिक विधियों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

- WTO एंटी डंपिंग समझौता सदस्यों को NME के लिये उचित कार्यप्रणाली चुनने की सुविधा प्रदान करता है। यह कोई विशिष्ट दृष्टिकोण निर्धारित नहीं करता है।

बाज़ार अर्थव्यवस्था क्या है?

- यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें माँग व आपूर्ति का नियम यह परिभाषित करता है कि क्या उपलब्ध है और किस कीमत पर, तथा उत्पादन निर्णय एवं वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें ज्यादातर उपभोक्ताओं एवं उद्यमों की बातचीत के आधार पर निर्धारित होती हैं।

- एक बाज़ार अर्थव्यवस्था उद्यमियों को नए उत्पादों का निर्माण करके लाभ प्राप्त करने और यदि बाज़ार को गलत तरीके से समझतें हैं तो असफल होने की स्वतंत्रता देती है।

वियतनाम की गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था (NME) की स्थिति के बारे में क्या तर्क हैं?

- वियतनाम के तर्क:

- मुद्रा परिवर्तनीयता: वियतनाम की मुद्रा बाज़ार के सिद्धांतों के आधार पर पारदर्शी रूप से अन्य मुद्राओं में परिवर्तनीय है।

- मज़दूरी निर्धारण: मज़दूरी दरें श्रम और प्रबंधन के बीच मुक्त सौदेबाज़ी से उत्पन्न होती हैं।

- विदेशी निवेश: इसमें विदेशी निवेश की अनुमति है और वियतनाम इसके लिये एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।

- उत्पादन के साधन: सरकार के पास उत्पादन के साधनों पर महत्त्वपूर्ण स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं है।

- संसाधनों का आवंटन: सरकार का संसाधन आवंटन अथवा मूल्य/उत्पादन निर्णयों पर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण नहीं है।

- बाज़ार सिद्धांत: वियतनाम की अर्थव्यवस्था बाज़ार सिद्धांतों पर संचालित होती है, जिसमें कानूनी ढाँचे, कॉर्पोरेट प्रशासन और विविध विदेशी संबंध शामिल हैं।

- गणना में त्रुटियाँ: वियतनाम के WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के अनुसार, एंटी-डंपिंग ड्यूटी गणना प्रक्रिया दोषपूर्ण है क्योंकि यह डंपिंग मार्जिन उत्पन्न करती है जो अस्वाभाविक रूप से उच्च है तथा वियतनामी उद्यमों की वास्तविक प्रथाओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।

- अमेरिकी आशंकाएँ:

- अमेरिकी वाणिज्य विभाग वर्तमान में वियतनाम की स्थिति की समीक्षा कर रहा है।

- अमेरिकी इस्पात निर्माताओं एवं अमेरिकी झींगा प्रसंस्करण एसोसिएशन ने अमेरिकी प्रशासन से आग्रह किया है कि वियतनाम को बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं स्वीकारा जाए।

- इन संगठनों ने इस आग्रह का कारण भूमि स्वामित्व पर वियतनाम के प्रतिबंधों, अप्रभावी श्रम कानूनों एवं झींगे पर लगने वाले निम्न शुल्क का हवाला दिया जो उनके अन्य सदस्यों को आर्थिक हानि पहुँचाएगा।

- इस बदलाव से वियतनाम में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों को लाभ हो सकता है, जिससे वे सरलता से अमेरिकी टैरिफ ड्यूटी से छूट प्राप्त कर सकते हैं।

भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति क्या है?

- भारत और वियतनाम के मध्य पारंपरिक, घनिष्ठ एवं सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। विगत वर्षों में भारत और वियतनाम के आर्थिक संबंध काफी मज़बूत हुए हैं।

- वित्तीय वर्ष (FY) अप्रैल 2020-मार्च 2021:

- भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- इस वर्ष वियतनाम को भारतीय ने 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया।

- वियतनाम से भारत को 6.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ।

- हालिया प्रवृत्ति:

- 2022 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- वियतनाम भारत का 15वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वैश्विक स्तर पर भारत वियतनाम का 8वाँ व्यापारिक भागीदार है।

और पढ़ें: भारत और वियतनाम संबंध

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. मेकांग-गंगा सहयोग जो कि छह देशों की एक पहल है, निम्नलिखित में से कौन-सा/से देश प्रतिभागी नहीं है/हैं? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये- (2020)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (C) मेन्स:प्रश्न. 'भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिये किसी ऐसे स्थान की खोज़ करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2019) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

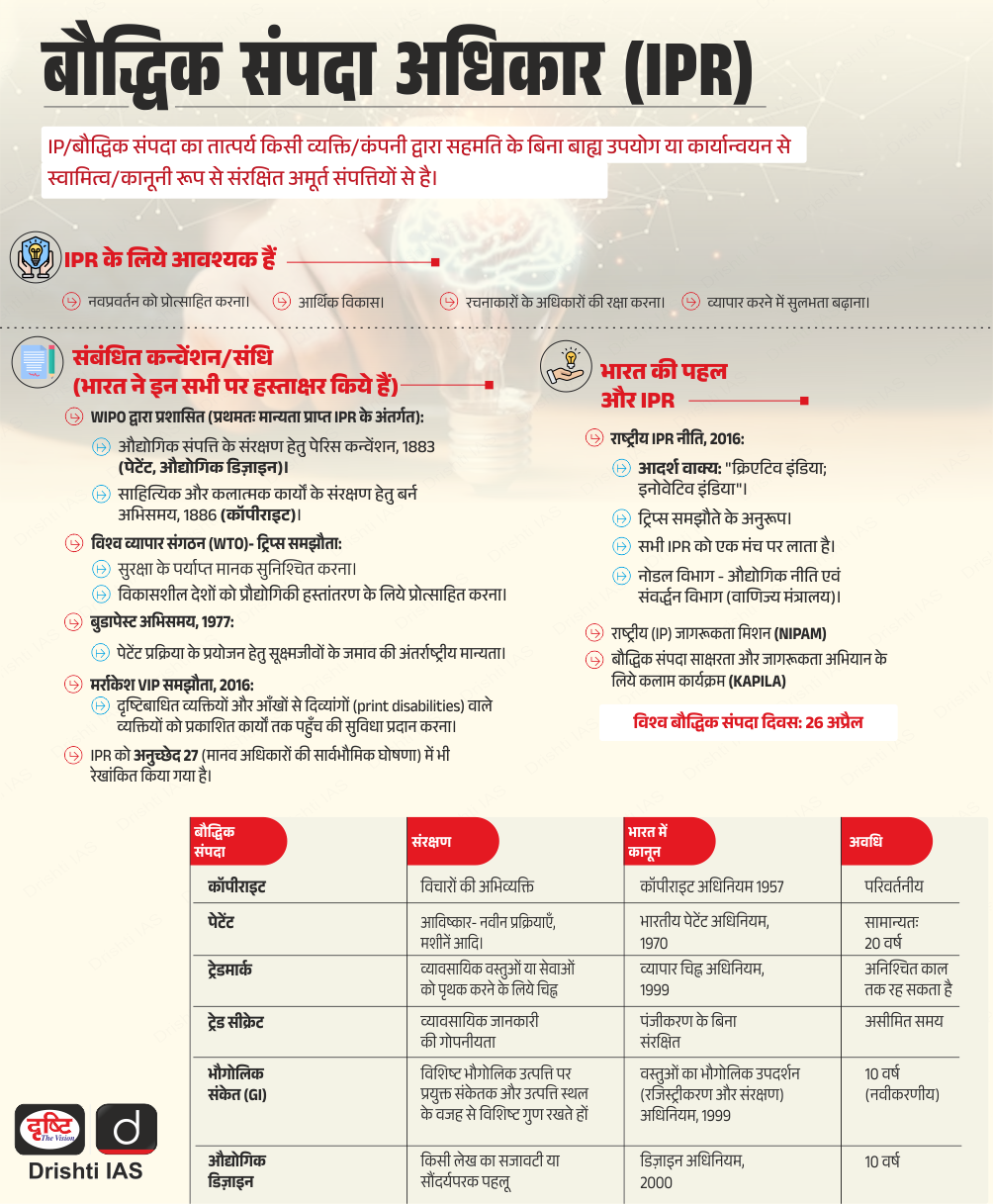

TRIPS के 30 वर्ष

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), भारत में पेटेंट मानदंड, राष्ट्रीय IPR नीति, TRIPS मेन्स के लिये:बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे, एक मज़बूत IPR पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका और महत्त्व, भारत का वर्तमान परिदृश्य, TRIPS का महत्व |

स्रोत: डब्ल्यू.टी.ओ.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर समझौते की 30वीं वर्षगाँठ मनाई।

- माराकेस में एक महत्त्व पूर्ण समझौता किया गया जिसके आधार पर 1995 में WTO बनाया गया। TRIPS नामक इस समझौते का प्रभाव लंबे समय तक रहा है।

ट्रिप्स समझौते का विकास:

- वेनेशियन पेटेंट कानून (1474): यह यूरोप में पहली संहिताबद्ध पेटेंट प्रणाली थी, जिसने आविष्कारकों को "नए और सरल उपकरणों" पर अस्थायी एकाधिकार प्रदान किया।

- औद्योगिक क्रांति एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता (19वीं शताब्दी): तीव्र तकनीकी प्रगति ने पेटेंट कानूनों के सामंजस्य की आवश्यकता उत्पन्न की।

- पेरिस कन्वेंशन (1883) अन्य देशों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिये उठाया गया पहला कदम था।

- टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) ने बौद्धिक संपदा को सीमित तरीके से संबोधित किया।

- 1987 से 1994 तक चले उरुग्वे राउंड में माराकेस समझौते के परिणामस्वरूप WTO की स्थापना हुई, जिसमें TRIPS समझौता भी शामिल था।

- TRIPS पर WTO समझौता बौद्धिक संपदा (IP) पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में TRIPS समझौते की क्या भूमिका रही है?

- IP कानूनों का सामंजस्य: TRIPS ने सदस्य देशों में IP सुरक्षा के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित किये हैं।

- TRIPS ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग के लिये अधिक पूर्वानुमानित कानूनी वातावरण तैयार किया।

- पारदर्शिता में वृद्धि: TRIPS ने सदस्यों को अपने बौद्धिक संपदा (IP) कानूनों एवं विनियमों को स्पष्ट करने के लिये बाध्य किया, जिससे वैश्विक IP प्रणाली में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिला।

- ज्ञान साझा करनाः प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर TRIPS प्रावधान विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

- विकसित देश कुछ शर्तों के तहत विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिये तंत्र प्रदान करने के लिये बाध्य हैं।

- सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना: WTO ने SDGs लक्ष्यों के अनुरूप, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये दायित्वों के साथ अधिकारों को संतुलित करने में TRIPS की भूमिका पर प्रकाश डाला।

- 1990 के दशक के उत्तरार्ध के संकट के दौरान एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट तक पहुँच प्रदान करने के लिये TRIPS का लचीला होना आवश्यक था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान इसके महत्त्व को दर्शाता है।

TRIPS से संबंधित चुनौतियाँ:

- अधिकारों और पहुँच के बीच संतुलन: मज़बूत IP अधिकारों पर TRIPS का ध्यान विकासशील देशों में आवश्यक दवाओं, शैक्षिक सामग्रियों और कृषि प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सीमित कर सकता है।

- बायोपाइरेसी और पारंपरिक ज्ञान: बिना उचित मुआवज़े के विकासशील देशों से पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों का पेटेंट कराना चिंता उत्पन्न करता है।

- ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधन उत्पत्ति के प्रकटीकरण पर ट्रिप्स की आवश्यकताएँ अपर्याप्त हैं।

- प्रवर्तन के मुद्दे: IP अधिकारों को लागू करना, विशेष रूप से कॉपीराइट उल्लंघन और जालसाज़ी जैसे क्षेत्रों में, कई विकासशील देशों के लिये एक चुनौती बनी हुई है।

- संसाधनों और मज़बूत कानूनी प्रणालियों की कमी प्रभावी IP सुरक्षा में बाधा बन सकती है।

- डेटा गोपनीयता: डेटा स्वामित्व, गोपनीयता, ई-कॉमर्स के मुद्दे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) तथा बिग डाटा के संदर्भ में डेटा-संचालित आविष्कारों की पेटेंटेबिलिटी को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चर्चा की आवश्यकता है।

- वैश्विक स्वास्थ्य समानता: TRIPS समझौते के भीतर अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे लचीलापन पर चल रही बहस के बीच, सस्ती दवाओं तक पहुँच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, खासकर वैश्विक दक्षिण में।

आगे की राह

- मानकीकरण और क्षमता निर्माण: विकासशील देशों के लिये क्षमता निर्माण की नई पहल के साथ-साथ देशों में IP प्रवर्तन के लिये सामान्य मानकों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास, एक निष्पक्ष वैश्विक IP परिदृश्य बना सकता है।

- ओपन इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग: ओपन-सोर्स कोलैबोरेशन और क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस जैसे मॉडल की खोज ज्ञान की पहुँच सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकती है।

- उभरती प्रौद्योगिकियों को संबोधित करना: IP स्वामित्व और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित अधिकारों के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करना ज़िम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों, व्यापार और विकास पर ट्रिप्स समझौते के विकास एवं प्रभाव पर चर्चा कीजिये। ट्रिप्स ने विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में दवाओं तक पहुँच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के संदर्भमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न.2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिये। (2014) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

नेविगेटिंग इंडियाज़ ट्रांज़िशन टू सस्टेनेबिलिटी

प्रिलिम्स के लिये:व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, SEBI, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG), BRSR मेन्स के लिये:भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार के उपाय। |

स्रोत: पी.डब्ल्यू.सी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेशेवर सेवा नेटवर्क पी.डब्ल्यू.सी. इंडिया ने 'नेविगेटिंग इंडियाज़ ट्रांज़िशन टू सस्टेनेबिलिटी' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

- रिपोर्ट में भारत में अग्रणी कंपनियों की स्थिरता पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- परिचय:

- रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि कंपनियाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा अनिवार्य व्यावसायिक ज़िम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग (Business Responsibility and Sustainability Reporting- BRSR) के प्रकटीकरण के प्रति किस प्रकार अपनी अनुकूलन क्षमता विकसित कर रहे हैं।

- विश्लेषण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये शीर्ष 100 कंपनियों की BRSR रिपोर्ट शामिल है।

- भारत के व्यवसाय क्षेत्र को 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो विज़न को प्राप्त करने में एक महत्त्वपूर्ण समर्थक के रूप में देखा जाता है।

- नेट ज़ीरो को कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है अर्थात उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायुमंडल से बाहर निकाले गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना।

- रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- बाज़ार पूंजीकरण के अनुसार, भारत की शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों में से 51% ने BRSR में स्वैच्छिक प्रकटीकरण के बावजूद वित्त वर्ष 2013 के लिये अपने डेटा को प्रदर्शित किया।

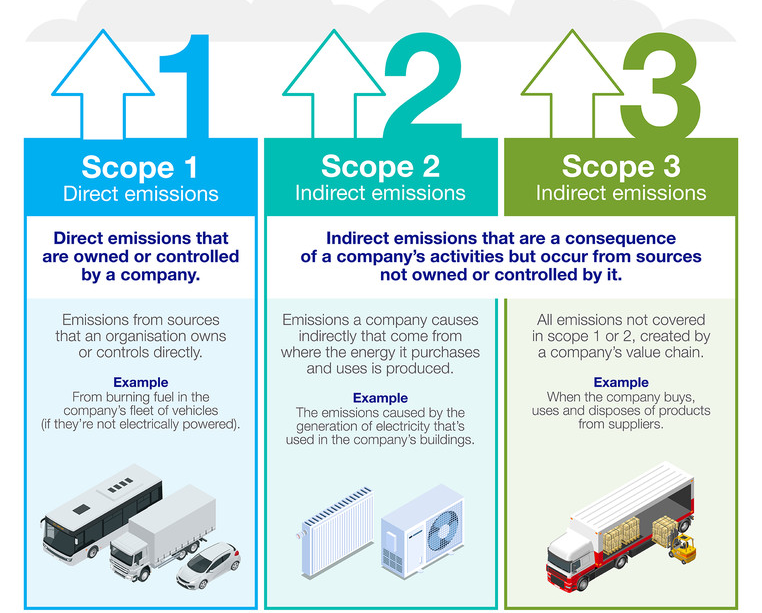

- 34% कंपनियों द्वारा अपने स्कोप 1 उत्सर्जन को तथा 29% द्वारा अपने स्कोप 2 उत्सर्जन को कम किया गया।

- स्कोप 1 में ऐसे उत्सर्जन स्रोतों को शामिल किया गया है जो किसी संगठन के स्वामित्व या प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं।

- स्कोप 2 में ऐसे उत्सर्जन स्रोतों को शामिल किया गया है जिनसे कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है जैसे कंपनी की ऊर्जा खरीद और उपयोग से होने वाला उत्सर्जन।

- शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों में से 44% ने अपने उत्पादों या सेवाओं का जीवन-चक्र मूल्यांकन किया।

- 49% कंपनियों ने नवीकरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा खपत को बढ़ावा दिया और 31% कंपनियों ने अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य का प्रदर्शन किया।

- उत्सर्जन में कमी लाने वाली प्रमुख पहलों में LEDs जैसी ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाना, कुशल एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन एवं हीटिंग सिस्टम को अपनाना, ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना, कार्बन ऑफसेट खरीदना एवं ऑफ-साइट बिजली खरीद समझौतों को अपनाना शामिल है।

नोट:

- व्यावसायिक उत्तरदायित्व एंड स्थिरता रिपोर्टिंग (BRSR) का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) विचारों पर ध्यान केंद्रित करके व्यवसायों एवं उनके हितधारकों के बीच अधिक सार्थक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करना है।

- ESG लक्ष्यों में दिशानिर्देशों की एक रूपरेखा शामिल है जो कंपनियों को अपने संचालन में बेहतर शासन, नैतिक आचरण, पर्यावरणीय रूप से सतत् प्रथाओं और सामाजिक ज़िम्मेदारी का पालन करने के लिये प्रेरित करती है।

- पर्यावरणीय मानदंड, पर्यावरण के संरक्षक के रूप में कंपनी की भूमिका का आकलन करते हैं।

- सामाजिक मानदंड कंपनी के कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ-साथ उन संबंधों का भी मूल्यांकन करते हैं, जिनके आधार पर वे कार्य करती है।

- शासन एक कंपनी में नेतृत्व, कार्यकारी क्षतिपूर्ति, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और शेयरधारकों के अधिकारों पर केंद्रित है।

भारत के लिये यह रिपोर्ट कितनी महत्त्वपूर्ण है?

- रिपोर्ट ESG विचारों पर ज़ोर देते हुए स्थिरता की दिशा में भारत की यात्रा पर प्रकाश डालती है।

- रिपोर्ट कंपनियों को उनके स्थिरता प्रयासों के लिये जवाबदेह होने के लिये प्रोत्साहित करती है।

- यह रिपोर्ट SEBI द्वारा शुरू किये गए BRSR ढाँचे के अनुरूप है। रिपोर्ट अनुपालन और पारदर्शी प्रकटीकरण के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है।

- यह रिपोर्ट स्थिरता, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- वैश्विक स्तर पर, सतत् प्रथाएँ एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभकारी बन रही हैं और यह रिपोर्ट भारत को अनुकूल स्थिति में रखती है।

- नीति निर्माता सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले नियमों और नीतियों को आकार देने के लिये इस रिपोर्ट से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

- भारत में स्थिरता की ओर बदलाव केवल नियमों को पूर्ण करने के विषय में नहीं है, बल्कि यह एक ज़िम्मेदार तरीके से विकास को बढ़ावा देने के विषय में भी है।

- रिपोर्ट पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

भारत में ESG अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये क्या पहल की गई हैं?

- वर्ष 2011 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) ने व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक ज़िम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (NVGs) जारी किये, जो कंपनियों के लिये ESG प्रकटीकरण मानकों को परिभाषित करने में एक प्रारंभिक कदम था।

- SEBI ने 2012 में व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (BRR) पेश की, जिसमें बाज़ार पूँजीकरण द्वारा शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में BRR को शामिल करने की आवश्यकता थी। बाद में इसे वर्ष 2015 में शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं तक बढ़ा दिया गया।

- 2021 में SEBI ने BRR रिपोर्टिंग आवश्यकता को अधिक व्यापक व्यावसायिक उत्तरदायित्व एंड स्थिरता रिपोर्टिंग (BRSR) में परिवर्तित कर दिया।

- "ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश" (NGBRCs) में 9 सिद्धांत शामिल हैं और BRSR सूचीबद्ध कंपनियों से इस बारे में प्रकटीकरण का अनुरोध करता है कि वे इन सिद्धांतों के संबंध में क्या कर रहे हैं।

- कंपनियों के पास ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI), कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट (CDP) और सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (SASB) जैसी ESG प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिये विभिन्न रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का उपयोग करने का अवसर है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):

|

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड देश में प्रतिभूति बाज़ार की निगरानी तथा विनियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्त्व को बताते हुए इसके समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाज़ार का हिस्सा बनना चाहते है, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? (2019) (a) जमा प्रमाण-पत्र उत्तर: (d) मेन्स:Q."हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है।" इस कथन को समझाइये। ऐसे संवृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिये जो श्रम उत्पादकता से समझौता किये बिना अधिक रोज़गार उत्पत्ति में सहायक हो। (2022) |

भारतीय विरासत और संस्कृति