भारतीय अर्थव्यवस्था

गिग वर्कर्स के लिये सामाजिक सुरक्षा

प्रिलिम्स के लिये:राजस्थान गिग वर्कर्स, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), मज़दूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, नीति आयोग मेन्स के लिये:सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व और समावेशी विकास के लिये कल्याणकारी योजनाएँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक, राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिये कानून लाने वाला दूसरा राज्य बना।

- कर्नाटक सरकार ने इस कानून {कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कर्मकार (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक} का प्रारूप संस्करण प्रस्तुत किया जिसका लक्ष्य बोर्ड, कल्याण कोष और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित कर राज्य में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को विनियमित करना है।

गिग वर्कर्स यूनियन ने हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की

- तेलंगाना में गिग वर्कर्स की यूनियन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से गिग वर्कर्स पर हीटवेव के प्रभाव पर विचार करने की मांग की।

- यूनियन की मांग है कि हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिये और श्रमिकों के लिये सहायता प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।

- इसमें स्वच्छ पेयजल, ओरल रिहाइड्रेशन, सुलभ शौचालय, विश्राम हेतु छायादार स्थल, अत्यधिक गर्मी की स्थिति में कार्य के उपयुक्त घंटों के विकल्प के साथ अनिवार्य विराम की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप सहित 10 मांगें रखी गई हैं।

विधेयक से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- कल्याण बोर्ड का गठन: कर्नाटक के श्रम मंत्री, दो एग्रीगेटर अधिकारी, दो गिग वर्कर और एक सिविल सोसायटी सदस्य को शामिल करते हुए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा।

- प्रारूप विधेयक में श्रमिकों के लिये दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और प्लेटफॉर्मों द्वारा नियोजित स्वचालित निगरानी तथा निर्णय लेने की प्रणालियों के संबंध में अधिक पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है।

- समय पर भुगतान: इस प्रारूप में एग्रीगेटर्स द्वारा वर्कर को प्रत्येक सप्ताह भुगतान करने और भुगतान में कटौती के कारणों के बारे में उन्हें सूचित करने का आदेश दिया गया है।

- विशिष्ट पहचान: गिग वर्कर बोर्ड के साथ पंजीकरण करने के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर प्रयोज्य विशिष्ट पहचान प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

- सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण: इसमें गिग वर्कर्स के लिये शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ योगदान के आधार पर सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

- स्वायत्तता एवं संविदात्मक अधिकार: अनुबंधों को समाप्त करने की अधिक स्वतंत्रता तथा नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक कार्य दबाव से बचना, इस विधेयक के दो लक्ष्य हैं।

- एग्रीगेटर किसी भी कर्मचारी को लिखित में वैध कारण बताए बिना तथा 14 दिन की पूर्व सूचना दिये बिना नौकरी से नहीं हटाएगा।

- कार्यात्मक वातावरण एवं सुरक्षा: एग्रीगेटर्स के लिये यह अनिवार्य है कि वे गिग वर्कर्स हेतु सुरक्षित कार्यात्मक वातावरण बनाए रखें।

- कल्याण निधि: प्रस्तावित निधि का वित्तपोषण राज्य और श्रमिक योगदान के साथ-साथ एग्रीगेटर्स से प्राप्त कल्याण शुल्क द्वारा किया जाएगा।

- दंड: विधेयक के अंतर्गत शर्तों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स के लिये मूल ज़ुर्माना 5,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है।

गिग वर्कर्स कौन हैं?

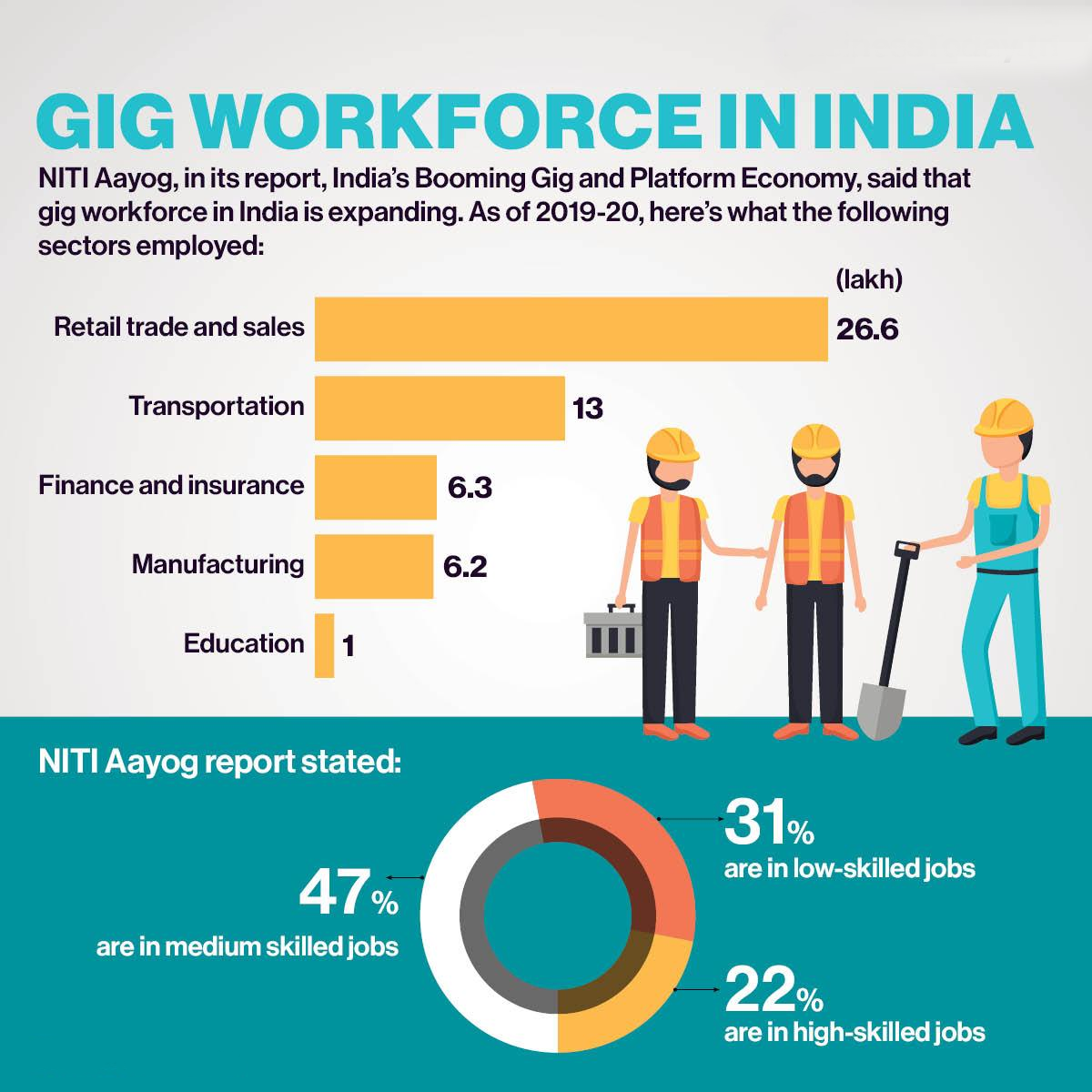

- गिग वर्कर्स: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार, गिग इकॉनमी एक श्रम बाज़ार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों द्वारा भरे गए अस्थायी और अंशकालिक पदों पर बहुत अधिक निर्भर करता है तथा साथ ही वे ऐसी गतिविधियों से लाभ अर्जित करते हैं।

- गिग इकोनाॅमी: एक मुक्त बाज़ार प्रणाली जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक अनुबंधों के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।

- नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2029-30 तक भारत में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे।

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की क्या आवश्यकता है?

- बारंबार समापन: श्रमिकों का पक्ष सुने बिना उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने या नौकरी से बर्खास्त करने की घटनाएँ बढ़ी हैं।

- आर्थिक सुरक्षा: यह क्षेत्र मांग पर निर्भर करता है, जिसके कारण नौकरी की असुरक्षा और आय की अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे बेरोज़गारी बीमा, विकलांगता कवरेज तथा सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

- स्वास्थ्य बीमा: नियोक्ता द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्वास्थ्य सेवा लाभों तक पहुँच की कमी के कारण गिग कर्मचारी अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने से एक स्वस्थ तथा अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण होगा।

- समान अवसर: पारंपरिक रोज़गार सुरक्षा से छूट से असमानताएँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ गिग वर्कर्स को शोषणकारी कार्य स्थितियों और अपर्याप्त मुआवज़े का सामना करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने से समान अवसर मिलेंगे।

- दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा: नियोक्ता द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजनाओं के बिना गिग वर्कर्स को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त बचत करने में कठिनाई हो सकती है।

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- वर्गीकरण और अत्यधिक लचीलापन: 'गिग इकोनाॅमी' (Gig Economy) को इसके लचीलेपन के लिये जाना जाता है, जहाँ कामगारों को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि वे कब, कहाँ और कितना कार्य करें।

- इस लचीलेपन को समायोजित करने वाले तथा गिग श्रमिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों को डिज़ाइन करना एक जटिल कार्य है।

- वित्तपोषण और लागत वितरण: पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नियोक्ता आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करते हैं।

- पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नर्स और कर्मचारियों के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नर्स आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करती हैं।

- समन्वय और डेटा साझाकरण: विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये गिग वर्कर्स के आय अर्जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने के लिये गिग प्लेटफॉर्म, सरकारी एजेंसियों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन्वयन आवश्यक है।

- लेकिन चूँकि गिग वर्कर्स प्रायः कई प्लेटफॉर्म या क्लाइंट्स के लिये कार्य करते हैं, जिससे इस संदर्भ में समन्वय करना और उचित कवरेज सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- शिक्षा और जागरूकता: कई गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में अपने अधिकारों और पात्रता से अनभिज्ञ भी हो सकते हैं।

- इनकी जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

गिग वर्कर्स से संबंधित सरकार की पहल

- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 'गिग अर्थव्यवस्था' पर एक अलग खंड शामिल है और यह गिग नियोक्ताओं पर एक सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने का दायित्व डालता है, जिसे सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

- वेतन संहिता 2019, गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन तथा न्यूनतम वेतन का प्रावधान करती है।

- राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया जिसका उद्देश्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का क्रियान्वयन: हालाँकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग वर्कर्स के लिये उपबंध मौजूद हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों द्वारा इस संदर्भ में नियमों को तैयार किया जाना अभी शेष है और बोर्ड की स्थापना के संबंध में भी अधिक कुछ नहीं किया गया है। सरकार को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिये।

- नियोक्ता की ज़िम्मेदारियों का विस्तार: गिग श्रमिकों के लिये मज़बूत समर्थन उन गिग कंपनियों की तरफ से आना चाहिये जो इस दक्ष एवं निम्न लागत वाली कार्यव्यवस्था से लाभान्वित होती हैं।

- गिग वर्कर्स को स्व-नियोजित या स्वतंत्र अनुबंधकर्त्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाए, व्यवहार्यतः यह उचित नहीं भी हो सकता है।

- कंपनियों को नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्रदान किये जाने चाहिये।

- शिक्षा एवं प्रशिक्षण: सरकार को गिग श्रमिकों के कौशल में सुधार लाने तथा उनकी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिये।

- सरकारी सहायता: सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी साझा करने हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करने के लिये सरकारों, गिग प्लेटफॉर्मों एवं श्रमिक संगठनों के बीच सहयोग स्थापित करना।

- उदाहरण के लिये, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को नियोक्ता के साथ लागत साझा करते हुए गिग श्रमिकों को भी कवर करने हेतु बढ़ाया जाना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को अपनाना: ब्रिटेन ने गिग श्रमिकों को "श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करके एक मॉडल स्थापित किया है, जो कर्मचारियों तथा स्व-रोज़गार वाले लोगों के बीच की श्रेणी है।

- इससे उन्हें न्यूनतम वेतन, सवैतनिक छुट्टियाँ, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षित होता है।

- उन्हें इंडोनेशिया में स्वास्थ्य, दुर्घटना और मृत्यु बीमा आदि के अधिकार प्राप्त हैं।

- महिला सशक्तीकरण को गिग इकोनॉमी से जोड़ना: ऐसे भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है जो गिग कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित आवश्यकताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। साथ ही इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2012)

उपर्युक्त में से किस इकाई/किन इकाइयों के कर्मचारी, ‘कर्मचारी राज्य बीमा योजना’ के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' कवच प्राप्त कर सकते हैं? (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016) |

जैव विविधता और पर्यावरण

यूनेस्को ने घोषित किये 11 नए बायोस्फीयर रिज़र्व

प्रिलिम्स के लिये:बायोस्फीयर रिज़र्व, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम (MAB) मेन्स के लिये:बायोस्फीयर रिज़र्व: नामनिर्दिष्ट करने हेतु मानदंड, मुख्य क्षेत्र, प्रकार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति |

स्रोत: UNESCO

चर्चा में क्यों?

हाल ही में UNESCO ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिज़र्व (BR) के रूप में नामनिर्दिष्ट करने की मंज़ूरी दी।

- इस प्रकार विश्व में बायोस्फीयर रिज़र्व के नेटवर्क में अब 136 देशों के 759 स्थल शामिल हैं।

यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व सूची में शामिल नए स्थल कौन-से हैं?

- केंपेन-ब्रोक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिज़र्व (बेल्जियम, किंगडम ऑफ नीदरलैंड)

- डेरेन नॉर्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिज़र्व (कोलंबिया)

- मैड्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर रिज़र्व (डोमिनिकन गणराज्य)

- न्यूमी बायोस्फीयर रिज़र्व (गाम्बिया)

- कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिज़र्व (इटली)

- जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिज़र्व (इटली, स्लोवेनिया)

- खार उस लेक बायोस्फीयर रिज़र्व (मंगोलिया)

- अपायाओस बायोस्फीयर रिज़र्व (फिलीपींस)

- चांग्योंग बायोस्फीयर रिज़र्व (कोरिया गणराज्य)

- वैल डी'अरन बायोस्फीयर रिज़र्व (स्पेन)

- इराती बायोस्फीयर रिज़र्व (स्पेन)

बायोस्फीयर रिज़र्व क्या है?

- परिचय:

- बायोस्फीयर रिज़र्व (BR), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के महत्त्वपूर्ण स्थलों के लिये दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जिसमें स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के वृहद् क्षेत्र अथवा दोनों का संयोजन शामिल होता है।

- बायोस्फीयर रिज़र्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है।

- इस प्रकार बायोस्फीयर रिज़र्व मनुष्यों और प्रकृति दोनों के लिये विशेष वातावरण हैं तथा इस मत का सर्वोत्तम उदाहरण हैं कि किस प्रकार मनुष्य एवं प्रकृति का एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सह-अस्तित्त्व संभव है।

- बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किये जाने हेतु मानदंड:

- संबंधित स्थल में प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम विक्षुब्ध क्षेत्र होना चाहिये।

- संपूर्ण क्षेत्र एक जैव-भौगोलिक इकाई के समान होना चाहिये और उसका क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिये कि वह पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की संख्या को बनाए रखे।

- स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जैवविविधता संरक्षण में उनके ज्ञान का उपयोग।

- ऐसा क्षेत्र जिसमे परंपरागत जनजातीय या ग्रामीण स्तरीय जीवनयापन के तरीको को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्यावरण का सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जा सके।

- बायोस्फीयर रिज़र्व के कार्य:

- संरक्षण: बायोस्फीयर रिज़र्व के आनुवंशिक संसाधनों, स्थानिक प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और परिदृश्य का प्रबंधन।

- वन्यजीवों के साथ आदिवासियों की संस्कृति और रीति-रिवाज़ों का भी संरक्षण।

- विकास: आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना जो समाजशास्त्रीय तथा पारिस्थितिकी स्तर पर स्थायी हों।

- यह सतत् विकास के तीन स्तंभों को सुदृढ़ करता है: सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण।

- लाॅजिस्टिक:

- बायोस्फीयर रिज़र्व स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं सतत् विकास के संदर्भ में शोध कार्यों, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण तथा निगरानी को बढ़ावा देते हैं।

- संरक्षण: बायोस्फीयर रिज़र्व के आनुवंशिक संसाधनों, स्थानिक प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और परिदृश्य का प्रबंधन।

बायोस्फीयर रिज़र्व परियोजना क्या है?

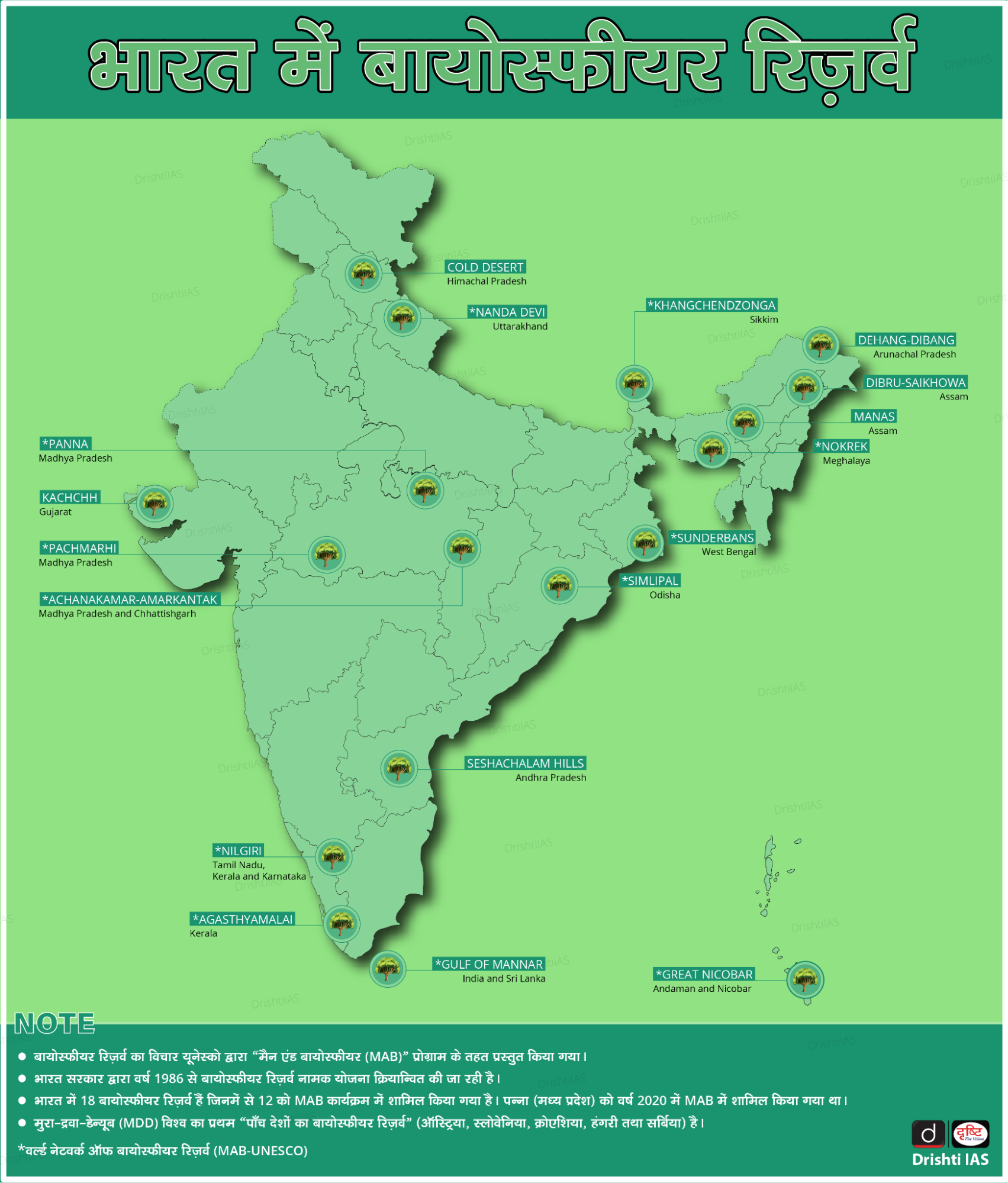

- भारत सरकार ने वर्ष 1986 में बायोस्फीयर रिज़र्व योजना शुरू की थी।

- यह UNESCO, MAB कार्यक्रम द्वारा निर्देशित है, क्योंकि भारत MAB द्वारा समर्थित भूदृश्य दृष्टिकोण का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

- इस योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों को रखरखाव, कुछ वस्तुओं का सुधार एवं विकास के लिये 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है।

- राज्य सरकार प्रबंधन कार्य योजना तैयार करती है जिसका अनुमोदन और निगरानी का कार्य केंद्रीय MAB समिति द्वारा किया जाता है।

- यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

बायोस्फीयर रिज़र्व के 3 ज़ोन कौन-से हैं?

- कोर ज़ोन (Core Areas):

- यह बायोस्फीयर रिज़र्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं।

- इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएँ, जो प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्यजीवों को प्रभावित न करें, की जा सकती हैं।

- एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें ज्यादातर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित/विनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं।

- इसे मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है।

- बफर ज़ोन (Buffer Zone):

- कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है तथा इसकी गतिविधियों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाता है कि यह कोर ज़ोन को उसकी प्राकृतिक स्थिति में संरक्षित रखने में मदद करता है।

- इसमें सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है।

- अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

- संक्रमण क्षेत्र (Transition Area):

- यह बायोस्फीयर रिज़र्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जहाँ मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किये जाते हैं।

- इसमें बस्तियाँ, फसलें, प्रबंधित जंगल और मनोरंजन के लिये क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल हैं।

भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व क्या हैं?

- वर्ष 2024 तक, भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिज़र्व हैं (12 यूनेस्को के MAB द्वारा मान्यता प्राप्त)।

|

क्रमांक |

अधिसूचना का वर्ष |

नाम |

राज्य |

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) |

क्या MAB मान्यता प्राप्त है? |

|

1 |

1986 |

नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व |

तमिलनाडु (2537), केरल (1455), Karnataka (1527) |

5520 |

हाँ |

|

2 |

1988 |

नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व |

उत्तराखंड |

5860 |

हाँ |

|

3 |

1988 |

नोकरेक बायोस्फीयर रिज़र्व |

मेघालय |

820 |

हाँ |

|

4 |

1989 |

मन्नार की खाड़ी बायोस्फियर रिज़र्व |

तमिलनाडु |

10500 |

हाँ |

|

5 |

1989 |

सुंदरबन बायोस्फीयर रिज़र्व |

पश्चिम बंगालl |

9630 |

हाँ |

|

6 |

1989 |

मानस बायोस्फीयर रिज़र्व |

असम |

2837 |

नहीं |

|

7 |

1989 |

ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व |

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |

885 |

हाँ |

|

8 |

1994 |

सिमिलिपल बायोस्फीयर रिज़र्व |

ओडिशा |

4374 |

हाँ |

|

9 |

1997 |

डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिज़र्व |

असम |

765 |

नहीं |

|

10 |

1998 |

दिहांग-दिबांग बायोस्फीयर रिज़र्व |

अरुणाचल प्रदेश |

5112 |

नहीं |

|

11 |

1999 |

पचमढ़ी बायोस्फियर रिज़र्व |

मध्य प्रदेश |

4982 |

हाँ |

|

12 |

2000 |

कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व |

सिक्किम |

2620 |

हाँ |

|

13 |

2001 |

अगस्त्यमलाई बायोस्फियर रिज़र्व |

केरल, तमिलनाडु |

3500 |

हाँ |

|

14 |

2005 |

अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिज़र्व |

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ |

3835 |

हाँ |

|

15 |

2008 |

कच्छ का रण बायोस्फियर रिज़र्व (सबसे बड़ा क्षेत्र) |

गुजरात |

12454 |

नहीं |

|

16 |

2009 |

कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व |

हिमाचल प्रदेश |

7770 |

नहीं |

|

17 |

2010 |

शेषचलम हिल्स बायोस्फीयर रिज़र्व |

आंध्र प्रदेश |

4755 |

नहीं |

|

18 |

2011 |

पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व |

मध्य प्रदेश |

543 |

हाँ |

बायोस्फियर रिज़र्व की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है?

- यूनेस्को ने विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिये प्राकृतिक क्षेत्रों को 'बायोस्फीयर रिज़र्व' नाम दिया है।

- बायोस्फीयर रिज़र्व को राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है, जो यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता है।

- बायोस्फीयर रिज़र्व के विश्व नेटवर्क की कुल संख्या 759 है जो 136 देशों में स्थित है तथा कुल 7,442,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है।

- विश्व भर में लगभग 275 मिलियन लोग बायोस्फीयर रिज़र्वों में रहते हैं।

- MAB रिज़र्व कार्यक्रम के अंर्तगत भारत के कुल 12 बायोस्फियर रिज़र्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं।

मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB)

- इसकी पहल वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा की गई थी।

- यह एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिये वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।

- MAB कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के एकीकरण को बढ़ावा देना है।

- इससे आर्थिक विकास के पर्यावरण अनुकूल, नवीन एवं सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीकों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: बायोस्फीयर रिज़र्व क्या है? भारत में जैवविविधता संरक्षण एवं सतत् विकास में बायोस्फीयर रिज़र्व की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। उनकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. जैवविविधता के साथ-साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? (2014) (a) जीवमंडल निचय (रिज़र्व) उत्तर: (a) प्रश्न. भारत के सभी बायोस्फीयर रिज़र्व में से चार को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क के रूप में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन-सा उनमें से एक नहीं है? (2008) (a) मन्नार की खाड़ी उत्तर: (b) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय औषधि नियामक द्वारा निरीक्षण की गई लगभग 36% औषधि निर्माण इकाइयों को दिसंबर 2022 से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drug Standards Control Organisation - CDSCO) द्वारा जोखिम आधारित निरीक्षण के बाद गुणवत्ता मानकों का पालन न करने के कारण बंद कर दिया गया।

गुणवत्ता नियंत्रण विफलताओं को उजागर करने वाली घटनाएँ क्या हैं?

- भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस और मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US Food and Drug Administration- FDA) ने भारतीय सुविधाओं के 145 निरीक्षणों में से 13% को आधिकारिक कार्रवाई संकेत OAI के रूप में वर्गीकृत किया, जो कि 15% OAI के वैश्विक औसत से कम है।

- डेटा अखंडता के मुद्दे प्रचलित थे, जिनमें गलत डेटा, अनुचित समूह वितरण, संदिग्ध नमूना पुनःविश्लेषण प्रथाएँ और खराब प्रणालीगत गुणवत्ता प्रबंधन शामिल थे।

- अक्टूबर 2022 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के चार उत्पादों को तीव्र किडनी की चोट और गाम्बिया में ज़हरीले रसायनों डाइएथिलीन ग्लाइकॉल तथा एथिलीन ग्लाइकॉल के संदूषण के कारण 66 बच्चों की मौत से जोड़ते हुए एक चेतावनी जारी की।

- दिसंबर 2022 में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत के संबंध में जाँच शुरू की जो कथित रूप से भारतीय फर्म मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित एक खाँसी की औषधि थी।

- हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने कथित रूप से भारत से आयातित आई ड्रॉप्स से जुड़े औषधि प्रतिरोधी बैक्टीरिया स्ट्रेन पर चिंता व्यक्त की थी।

- जनवरी 2020 में जम्मू में 12 बच्चों की दूषित औषधि खाने से मौत हो गई, जिसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था, जिससे किडनी में विषाक्तता हो गई थी।

भारत में औषधिओं का नियमन कैसे होता है?

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 ने औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के विनियमन के लिये केंद्रीय एवं राज्य नियामकों को विभिन्न ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं।

- यह आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधिओं के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करने के लिये नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):

- देश में औषधि, सौंदर्य प्रसाधनों, निदान और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मानक एवं उपाय निर्धारित करता है।

- नई औषधि और नैदानिक परीक्षण मानकों के बाज़ार प्राधिकरण को विनियमित करता है।

- ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया:

- DCGI, भारत सरकार के CDSCO विभाग का प्रमुख है जो भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके एवं सीरम जैसी औषधिओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिये ज़िम्मेदार है।

- DCGI भारत में औषधिओं के विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिये मानक भी निर्धारित करता है।

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की स्थिति क्या है?

- वर्तमान परिदृश्य:

- भारत विश्व में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है और साथ ही यह वैश्विक स्तर पर जेनेरिक औषधिओं का सबसे बड़ा प्रदाता भी है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी है।

- वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत का योगदान 60% है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बनाता है।

- भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तथा मूल्य की दृष्टि से 14वाँ सबसे बड़ा उद्योग है।

- फार्मा क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 1.72% का योगदान देता है।

- भारत विश्व में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है और साथ ही यह वैश्विक स्तर पर जेनेरिक औषधिओं का सबसे बड़ा प्रदाता भी है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी है।

- बाज़ार का आकार तथा निवेश: भारत विश्व भर में जैव प्रौद्योगिकी के शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिये तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।

- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा है और साथ ही इसकी गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं नवीनता को बढ़ाते हुए वैश्विक फार्मा बाज़ार के आकार के लगभग 13% तक पहुँचने की आशा है।

- ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति प्रदान की गई है।

- ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI की अनुमति है तथा इससे अधिक के लिये सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है।

- अनुमान है कि वर्ष 2030 के अंत तक भारतीय फार्मास्युटिकल बाज़ार का मूल्य 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- निर्यात: भारत में विदेशी निवेश के लिये फार्मास्यूटिकल शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। फार्मास्यूटिकल निर्यात विश्व भर के 200 से अधिक देशों तक पहुँच गया है, जिसमें अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाज़ार शामिल हैं।

- वित्त वर्ष 2024 (अप्रैल-जनवरी) में भारत का औषधि और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 22.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो इस अवधि में वार्षिक रूप से 8.12% की वृद्धि को दर्शाता है।

ग्रीनफील्ड बनाम ब्राउनफील्ड निवेश

- ग्रीनफील्ड परियोजना: इसका तात्पर्य किसी विनिर्माण, कार्यालय या अन्य भौतिक कंपनी-संबंधित संरचना या संरचनाओं के समूह में ऐसे क्षेत्र में निवेश से है जहाँ पहले कोई सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं।

- ब्राउनफील्ड निवेश: जिन परियोजनाओं को संशोधित या उन्नत किया जाता है उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ कहा जाता है। इस शब्द का उपयोग किसी नई उत्पादन गतिविधि को शुरू करने हेतु मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीदने या पट्टे पर देने के लिये किया जाता है।

भारत के फार्मा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- IPR नियमों का उल्लंघन: भारतीय औषधि कंपनियों को बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR) कानूनों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय औषधि कंपनियों के साथ कानूनी विवाद हुए हैं।

- रॉश ने सिप्ला पर औषधि के एक सामान्य संस्करण का उत्पादन करके कैंसर की औषधि टार्सेवा (Tarceva) के लिये अपने पेटेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ गया, जिससे दोनों कंपनियों के बीच न्यायालयी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें सिप्ला को दोषी पाया गया और रॉश को मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया।

- ऐसा ही एक मामला वर्ष 2014 में स्विस औषधि कंपनी रॉश और भारतीय औषधि निर्माता सिप्ला से जुड़ा था।

- मूल्य निर्धारण और सामर्थ्य: भारत अपनी जेनेरिक औषधि निर्माण क्षमताओं के लिये जाना जाता है, जिसने विश्व स्तर पर सस्ती स्वास्थ्य सेवा में योगदान दिया है।

- हालाँकि भारत में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा औषधि कंपनियों की लाभप्रदता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।

- इसके अतिरिक्त, जेनेरिक औषधिओं की गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जो 90% से अधिक अमेरिकी नुस्खों की आपूर्ति करता है।

- स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और पहुँच: भारत के मज़बूत फार्मास्यूटिकल उद्योग के बावजूद आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से हेतु स्वास्थ्य सेवा की पहुँच चुनौती बनी हुई है।

- अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण और कम स्वास्थ्य बीमा कवरेज जैसे मुद्दे औषधिओं तक पहुँचने में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

- आयात पर अत्यधिक निर्भरता: भारतीय फार्मा क्षेत्र सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients- API) के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो औषधिओं हेतु कच्चा माल है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान से कमी और कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

संबंधित सरकारी पहलें:

आगे की राह

- विधायी परिवर्तन और केंद्रीकृत डेटाबेस: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) में संशोधन की आवश्यकता है और एक केंद्रीकृत औषधि डेटाबेस की स्थापना से निगरानी को बढ़ाया जा सकता है तथा सभी निर्माताओं पर प्रभावी विनियमन सुनिश्चित किया जा सकता है।

- विधायी परिवर्तन और केंद्रीकृत डेटाबेस: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित करने की आवश्यकता है साथ ही एक केंद्रीकृत ड्रग्स डेटाबेस की निगरानी बढ़ा सकती है एवं सभी निर्माताओं हेतु प्रभावी विनियमन सुनिश्चित कर सकती है।

- भारत में 36 क्षेत्रीय औषधि नियामक हैं, उन्हें एक इकाई में समेकित करने से विनियामक निगरानी एवं प्रभाव नेटवर्क के जोखिम को कम किया जा सकता है।

- इसके अलावा उत्पाद की निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों में समान गुणवत्ता मानकों को लागू करना आवश्यक है।

- निरंतर सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना: फार्मास्युटिकल कंपनियों को स्वैच्छिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आत्म-सुधार पहलों को लागू करने के लिये प्रेरित करना। इसे उद्योग संघों तथा सरकारी प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।

- पारदर्शिता और सार्वजनिक रिपोर्टिंग: नियामक कार्रवाइयों में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण विफलताओं की सार्वजनिक रिपोर्टिंग में वृद्धि। निरीक्षण रिपोर्ट और औषधि वापसी को साझा करने के लिये नामित सरकारी पोर्टल के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

- सतत् विनिर्माण प्रथाओं पर ध्यान: हरित रसायन, अपशिष्ट में कमी और ऊर्जा दक्षता सहित टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं पर बल, लागत को कम करते हुए क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि कर सकता है।

- पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने से सकारात्मक ब्रांड छवि में भी योगदान दिया जा सकता है और पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है।

- डिजिटल औषधि विनियामक प्रणाली (DDRS): डिजिटल औषधि विनियामक प्रणाली (डीडीआरएस), जो औषधि विनियमन से संबंधित सभी कार्यों के लिये एक केंद्रीय पोर्टल के रूप में काम करेगी, ने प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) जारी किया है।

- सुगम पोर्टल को बेहतर बनाने के लिये उन्नत किया जा रहा है। यह नया संस्करण CDSCO की सभी गतिविधियों और कार्यों को एकीकृत करेगा। अंततः इसके दायरे में राज्य औषधि नियंत्रक और अन्य संबंधित अभिकरण भी शामिल होंगे।

- औषधि विनियामक संरचना और कार्यों को सुव्यवस्थित तथा तर्कसंगत बनाना: सरकार को पूरे फार्मा क्षेत्र को विनियमित करने और औषधि कानूनों तथा मानदंडों के प्रभावी प्रवर्तन एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त शक्तियों, संसाधनों, विशेषज्ञता व स्वायत्तता के साथ एक एकल, केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिये।

- फार्माकोविजिलेंस का सुदृढ़ीकरण: प्रतिकूल प्रभावों की तुरंत पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिये विपणन के बाद औषधि की निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है। यह गुणवत्ता नियंत्रण के कठोर उपायों के लिये की गई सिफारिशों के अनुरूप है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारतीय फार्मा क्षेत्र के समक्ष विद्यमान मौजूदा चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर इन चुनौतियों के प्रभावों की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? (2019)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत सरकार औषधि के पारंपरिक ज्ञान को औषधि कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (2019) |

महत्त्वपूर्ण तथ्य

असंगठित उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (2022-23)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) ने वर्ष 2022-23 के लिये असंगठित उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है।

सर्वेक्षण के अनुसार अनौपचारिक श्रमिकों की स्थिति क्या है?

- सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी।

- महामारी के बाद के वर्ष 2022-23 में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी घट गई।

- असमाविष्ट गैर-कृषि उद्यमों की संख्या में वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर है।

- अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी (2021-22 की तुलना में 2022-23 में):

- उत्तर प्रदेश: 0.84% की वृद्धि (कुल अनौपचारिक क्षेत्र उद्यमों (TISE) का 1299% से 1383% तक)।

- पश्चिम बंगाल: 0.27% की कमी (TISE के 12.31% से 12.04% तक)।

- महाराष्ट्र: 0.56% की वृद्धि (TISE के 8.81% से 9.37% तक)।

- दिल्ली: 0.79% की वृद्धि (TISE के 064% से 143% तक)।

- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक (वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में):

- उत्तर प्रदेश: 1.30 करोड़ से 0.27 करोड़ की वृद्धि हुई।

- पश्चिम बंगाल: 1.02 करोड़ से 0.03 करोड़ की वृद्धि हुई।

- महाराष्ट्र: 16.19 लाख की वृद्धि हुई।

- असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में कुल श्रमिक:

- 2022-23 के दौरान: 1.17 करोड़ श्रमिकों (9.79 से 10.96 करोड़ तक) की वृद्धि हुई।

- शहरी श्रमिक: 0.69 करोड़ श्रमिकों (5.03 से 5.72 करोड़ तक) की वृद्धि हुई।

- ग्रामीण श्रमिक: 0.48 करोड़ श्रमिकों (4.76 से 5.24 करोड़ तक) की वृद्धि हुई।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की आवश्यकता की जाँच कीजिये और इस संरचनात्मक परिवर्तन को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिये रणनीतियों की रूपरेखा तैयार कीजिये। |

और पढ़ें…भारत के अनौपचारिक श्रम बाज़ार में सुधार

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016) |

आंतरिक सुरक्षा

वीरता पुरस्कार 2024

प्रिलिम्स के लिये:मेन्स के लिये:विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ तथा उनके अधिदेश |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-2024 में वीरता पुरस्कार प्रदान किये।

वीरता पुरस्कार क्या हैं?

- परिचय:

- सशस्त्र बलों, अन्य विधिपूर्वक गठित बलों तथा सिविल अधिकारियों/कार्मिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान प्रदान करने के लिये वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई है।

- इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है, पहले गणतंत्र दिवस के अवसर तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

- प्रकार:

- सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:

- परम वीर चक्र (PVC): इसके अग्रभाग पर "इन्द्र के वज्र" की चार प्रतिकृतियाँ उभरी होंगी तथा मध्य में राज्य चिह्न अंकित होगा।

- महावीर चक्र (MVC): इसके अग्रभाग पर एक पाँच-नुकीले हेराल्डिक उभरा हुआ सितारा होता है, जिसके सिरे किनारे को छूते हुए होते है। सितारे के बीच में एक गुंबददार सोने का पानी चढ़ा हुआ राज्य चिह्न होता है।

- वीर चक्र: इस तारे के केंद्र में एक चक्र होता है, तथा चक्र के अंदर एक गुम्बदाकार केंद्रबिंदु होता है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ राज्य चिह्न अंकित होता है।

- सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार:

- अशोक चक्र, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र में पदक के अग्रभाग पर केंद्र में संबंधित चक्र की प्रतिकृति उभरी हुई होती है, जो कमल पुष्पमाला से भी घिरी होती है। रिम के साथ, भीतरी तरफ, कमल के पत्तों, फूलों और कलियों का एक पैटर्न होता है।

- इसके पृष्ठ भाग पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में संबंधित शब्द उकेरे गए होते है, तथा दोनों संस्करणों को दो कमल के फूलों से अलग किया गया होता है।

- सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:

- पुरस्कार का वरीयता क्रम:

- परमवीर चक्र

- अशोक चक्र

- महावीर चक्र

- कीर्ति चक्र

- वीर चक्र

- शौर्य चक्र

वीरता पुरस्कारों हेतु पात्रता और चयन मानदंड क्या हैं?

- परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र:

- नौसेना, सेना और वायु सेना, रिज़र्व बल, प्रादेशिक सेना, मिलिशिया तथा किसी भी अन्य विधिपूर्वक गठित सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के अधिकारी वीरता पुरस्कारों हेतु पात्र होते हैं।

- मैट्रन, सिस्टर, नर्स और नर्सिंग सेवाओं तथा अस्पतालों एवं नर्सिंग से संबंधित अन्य सेवाओं के कर्मचारी तथा उपर्युक्त बलों में से किसी के निर्देशों के तहत सेवारत कर्मचारी इसके लिये पात्र हैं।

- पात्रता की शर्तें: ये पुरस्कार थल, समुद्र और वायु सभी तीन परिस्थितियों में दुश्मन के विरुद्ध की गई साहसिक कार्रवाई के लिये प्रदान किये जाते हैं।

- परमवीर चक्र: अत्यंत विशिष्ट वीरता या आत्म-बलिदान के साहसिक या उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है।

- महावीर चक्र: वीरता के विशिष्ट कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है।

- वीर चक्र: वीरता के कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है।

- अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र:

- सेना, नौसेना और वायु सेना, रिज़र्व बल, प्रादेशिक सेना, मिलिशिया और किसी भी अन्य विधिपूर्वक गठित बलों के सभी रैंकों के अधिकारी और पुरुष और महिलाएँ इनके लिओये पात्र हैं।

- सशस्त्र बलों की नर्सिंग सेवाओं के कर्मी।

- नागरिक नागरिक और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा रेलवे सुरक्षा बल सहित पुलिस बलों के कर्मी।

- पात्रता की शर्तें: ये पुरस्कार दुश्मन के समक्ष की गई कार्यवाई के लिये प्रदान किये जाते हैं।

- अशोक चक्र: सबसे विशिष्ट बहादुरी या साहसिक कार्य या वीरता या आत्म-बलिदान के उत्कृष्ट कार्य हेतु

- कीर्ति चक्र: विशिष्ट वीरता हेतु

- शौर्य चक्र: वीरता हेतु

- चयन प्रक्रिया:

- रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कारों के लिये प्रत्येक वर्ष में दो बार संस्तुतियाँ आमंत्रित करता है

- सशस्त्र बलों के संदर्भ में वीरता पुरस्कार के मामले को कमांडरों द्वारा अनुशंसित इकाई द्वारा शुरू किया जाता है।

- सिविलियन नागरिकों (रक्षा कर्मियों के अलावा) के संबंध में सिफारिशें केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से प्राप्त की जाती हैं।

- VIP संदर्भों को शामिल करते हुए निजी व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जाता है ।

- किसी भी मामले में वीरता पुरस्कारों पर विचार करने की समय-सीमा वीरता का कार्य किये जाने की तारीख से दो कैलेंडर वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर केंद्रीय सम्मान एवं पुरस्कार समिति (Central Honours & Awards Committee - CH&AC) द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल होते हैं।

- रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में पुरस्कार विजेता:

- राष्ट्रपति ने 10 कीर्ति चक्र (7 मरणोपरांत) और 26 शौर्य चक्र (7 मरणोपरांत) प्रदान किये।

- 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के हमले के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिये CRPF की 210 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल राज कुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा और शंभू रॉय को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया।

- मेजर विकास भांभू और मेजर मुस्तफा बोहरा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

- दोनों अधिकारी अपने हेलिकॉप्टर को मानव बस्तियों से दूर ले जा रहे थे, तभी अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग ज़िले में दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरने के बाद उनकी मौत हो गई।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. वर्ष 2000 में प्रारंभ किये गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार (लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |

आपदा प्रबंधन

असम बाढ़

प्रिलिम्स के लिये:बाढ़, भूस्खलन, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारत की स्थलाकृति मेन्स के लिये:बाढ़ के कारण, जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, निपटने के उपाय, आपदा प्रबंधन निकाय |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम में आई बाढ़ के कारण 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 360,000 लोग विस्थापित हो गए।

- बाढ़ के कारण 40,000 हेक्टेयर से अधिक फसलें और 130 जंगली जानवर प्रभावित हुए हैं।

बाढ़ क्या है?

- परिचय:

- बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे प्रमुख प्रकार है और यह तब होता है जब पानी का अतिप्रवाह भूमि को जलमग्न कर देता है जो आमतौर पर सूखी होती है।

- वर्ष 1998-2017 के बीच, बाढ़ के कारण दुनिया भर में 2 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं।

- कारण:

- बाढ़ के प्रकार:

- आकस्मिक बाढ़: ये तीव्र और अत्यधिक वर्षा के कारण होते हैं, जिससे जल स्तर तेज़ी से बढ़ता है तथा नदियाँ, नाले, चैनल या सड़कें जलमग्न हो जाती हैं।

- नदी द्वारा बाढ़: ऐसा तब होता है जब लगातार बारिश या बर्फ पिघलने से नदी का जलस्तर अपनी क्षमता से अधिक हो जाता है।

- तटीय बाढ़: ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी से संबंधित तूफानी लहरों के कारण होते हैं।

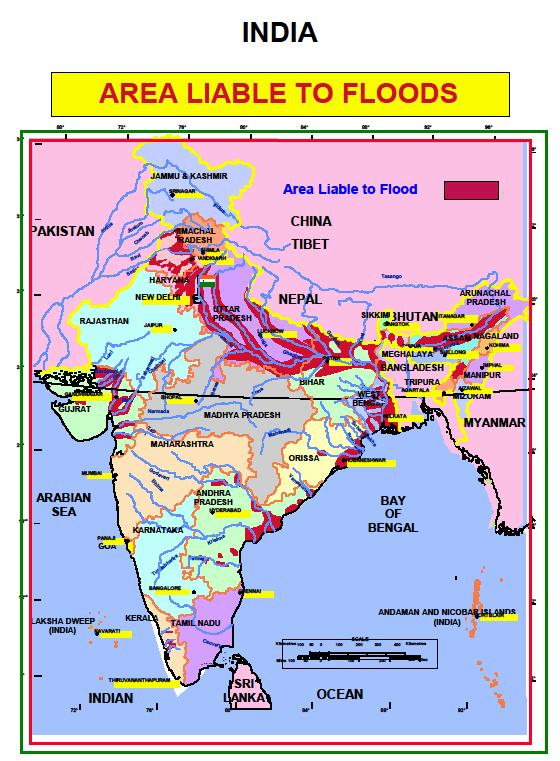

- भारत में बाढ़ की स्थिति:

- भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक बाढ़-प्रवण क्षेत्र है।

- बाढ़ से होने वाली क्षति में वृद्धि देखी गई है, वर्ष 1996-2005 के बीच बाढ़ से होने वाली औसत वार्षिक क्षति 4745 करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले 53 वर्षों में यह 1805 करोड़ रुपए थी।

भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र:

बाढ़ के लिये NDMA दिशा-निर्देश:

- बाढ़ से निपटने की तैयारी:

- बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण करने से बचें, जब तक कि आप अपने घर को ऊँचा और मज़बूत न कर लें।

- अगर बाढ़ आने की आशंका हो तो भट्टी, वॉटर हीटर और बिजली के पैनल को ऊँचा रखें।

- बाढ़ के पानी के बैकअप को रोकने के लिये सीवर ट्रैप में चेक वाल्व लगाएँ।

- अपने क्षेत्र में बनाए जा रहे बाढ़ अवरोधों के बारे में अधिकारियों से संपर्क करें।

- बेसमेंट की दीवारों को वॉटरप्रूफिंग यौगिकों से सील करें।

- बाढ़ की संभावना कब होती है?

- सूचना के लिये रेडियो/टीवी सुनें।

- अचानक बाढ़ आने के प्रति सचेत रहें, यदि खतरा हो तो तुरंत ऊँचे स्थान पर चले जाएँ।

- अचानक बाढ़ आने वाले क्षेत्रों के प्रति सचेत रहें।

- यदि निकासी हो रही है तो:

- अपने घर को सुरक्षित रखें- बाहर का फर्नीचर अंदर ले आएँ, सामान ऊपर की मंज़िल पर ले जाएँ।

- यदि निर्देश दिया गया हो तो बिजली के उपकरणों को बंद कर दें।

- बहते बाढ़ के पानी में न चलें और न ही गाड़ी चलाएँ।

असम में नियमित बाढ़ के क्या कारण हैं?

- नदियों की बड़ी संख्या:

- असम में 120 से अधिक नदियाँ हैं, जिनमें से कई अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ-साथ चीन तथा भूटान के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की पहाड़ियों एवं पर्वतों से निकलती हैं।

- असम से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम के निचले इलाकों में पहुँचते ही भारी मात्रा में तलछट जमा कर लेती है, जिससे इसकी गति धीमी हो जाती है और तलछट तथा मलबा जमा हो जाता है।

- गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने से मिट्टी के कटाव के कारण अवसादन तेज़ हो जाता है।

- मानसून:

- पूर्वोत्तर में मानसून तीव्र है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, वार्षिक वर्षा औसतन 2900 मिमी. होती है, जिसमें अधिकतम वर्षा जून और जुलाई में होती है।

- असम सरकार के आँकड़ों के अनुसार, ब्रह्मपुत्र बेसिन में वार्षिक वर्षा का 85% मानसून के महीनों के दौरान होता है।

- अप्रैल और मई में भी यहाँ अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि तूफान (कालबैसाखी) के कारण जून में भारी बारिश के दौरान बाढ़ आ जाती है।

- पूर्वोत्तर में मानसून तीव्र है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, वार्षिक वर्षा औसतन 2900 मिमी. होती है, जिसमें अधिकतम वर्षा जून और जुलाई में होती है।

- जलवायु परिवर्तन:

- ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण तिब्बती पठार में ग्लेशियरों तथा बर्फ की परतों के पिघलने से ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह बढ़ रहा है, जिससे असम जैसे निचले क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बढ़ रही है।

- मानव हस्तक्षेप:

- तटबंधों का निर्माण: असम में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये तटबंधों का निर्माण पहली बार 1960 के दशक में शुरू हुआ था। हालाँकि छह दशक बाद, इनमें से ज़्यादातर तटबंध या तो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं या फिर खराब हालत में हैं।

- जनसंख्या वृद्धि: जनसंख्या वृद्धि ने राज्य की पारिस्थितिकी पर अधिक दबाव डाला है।

- ब्रह्मपुत्र बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1940-41 में ब्रह्मपुत्र घाटी का जनसंख्या घनत्व 9-29 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार असम के मैदानी इलाकों में 398 प्रति वर्ग किमी. हो गया है। इसके कारण नदी बेसिन क्षेत्रों में मानव बस्तियाँ बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई हैं।

- झूम कृषि: इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कटाई-छंटाई और जलाने की प्रथा शामिल है, जो मिट्टी की सुरक्षात्मक परत को हटा देती है, जिससे कटाव में तेज़ी आती है और पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी और पौधों की सामग्री का बहाव नदी घाटियों में अवसादन में योगदान देता है।

असम में बाढ़ के क्या परिणाम होंगे?

- वन्यजीवों की हानि: बाढ़ के कारण 130 से अधिक जंगली जानवरों की मृत्यु हो गई है, जिनमें असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कम-से-कम 6 दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे शामिल हैं। अन्य जानवरों में 117 हॉग हिरण, 2 सांभर हिरण, एक रीसस मकाक और एक ऊदबिलाव शामिल हैं।

- काजीरंगा विश्व में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का आवास है।

- बुनियादी ढाँचे की क्षति: बाढ़ के कारण सड़कों और अन्य बुनियादी ढाँचे की व्यापक क्षति हुई है जिससे बचाव तथा राहत प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

- नागरिकों का विस्थापन: असम में बाढ़ के कारण 2 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए जिनमें से कई नागरिकों नें राहत शिविरों में शरण ली। इससे संसाधनों तथा प्रबंधन पर बोझ और बढ़ जाता है।

भारत में बाढ़ प्रबंधन के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (NFMP): इसे वर्ष 1954 में राज्यों को भौगोलिक स्थितियों और संसाधन बाधाओं पर विचार करते हुए स्थल-विशिष्ट विकल्प चुनने के लिये एक लचीला ढाँचा प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था। यह संरचनात्मक (बाँध, तटबंध) और गैर-संरचनात्मक (बाढ़ मैदानों का परिक्षेत्रण) दोनों उपायों पर ज़ोर देता है।

- राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1976): इसने बाढ़ नियंत्रण के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित किया जिसमें वैज्ञानिक विश्लेषण और राष्ट्रीय नियोजन को प्राथमिकता दी गई।

- राष्ट्रीय जल नीति (2012): यह नीति बाढ़ के दौरान बाढ़ कुशन बनाने और अवसाद को कम करने के लिये जलाशय के योजनाबद्ध उपयोग पर आधारित है। बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में विनियमित विकास के लिये बाढ़ मैदानों का परिक्षेत्रण करने पर ज़ोर दिया जाता है।

- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (2016): यह परियोजना सभी स्तरों (राज्य, ज़िला, गाँव) पर सुलभ पर वास्तविक समय के हाइड्रो-मौसम संबंधी डेटा के माध्यम से बाढ़ का सटीक पूर्वानुमान करती है।

- बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP): यह कार्यक्रम नदियों में अवसाद को कम करने के लिये जलग्रहण क्षेत्र उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे उनकी वहन क्षमता बढ़ती है और अतिप्रवाह कम होता है।

- बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण: इस रणनीति का उद्देश्य बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का सीमांकन करना और अतिक्रमण को रोकने तथा क्षति को कम करने के लिये भूमि उपयोग को विनियमित करना है।

- बाढ़ प्रूफिंग: संवेदनशील बस्तियों और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के स्तर को बाढ़ के स्तर से ऊपर उठाने से क्षति की संभावना को कम किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक भारतीय विशेष बल है।

- भारत में आपदाओं के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये केंद्र सरकार में 'नोडल मंत्रालय' गृह मंत्रालय (MHA) है।

- यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के दौरान विशेष प्रबंधन के लिये नियोजित किया गया है।

आगे की राह

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: बाढ़ के अनुकूल नई प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणालियों की आवश्यकता है। बेहतर तैयारी और निवासियों को सचेत करने के लिये विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

- वर्ष 2021 में एक संसदीय पैनल ने उन्नत वैदर स्टेशन और सायरन संस्थापित कर बाढ़ चेतावनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने का सुझाव दिया।

- उन्नत बुनियादी ढाँचा: उत्कृष्टता से डिज़ाइन किये गए बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ जल निकासी प्रणालियों में निवेश करने से भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल का प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- नदियों तथा नहरों में जल स्तर के साथ-साथ प्रवाह दर को नियंत्रित करने वाले स्लुइस गेटों का निर्माण ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों की सहायक नदियों पर प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिये।

- सहयोगात्मक प्रयास: राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग में सुधार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधन तथा प्रयास प्रभावी रूप से स्थायी बाढ़ प्रबंधन समाधानों पर केंद्रित हों।

- ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ को रोकने के लिये चीन के साथ जल विज्ञान संबंधी आँकड़ों के द्विपक्षीय आदान-प्रदान को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- सतत् भूमि प्रबंधन: इसमें बाढ़ के मैदानों में निर्माण से बचना, उत्खनन के साथ ही वनों की कटाई को रोकने हेतु प्रभावी तरीकों को बढ़ावा देना और साथ ही परिदृश्य को स्थिर करने एवं तलछट के भार को कम करने के लिये नदी के किनारों पर मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना शामिल है।

- बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण पर टास्क फोर्स, 2004 की सिफारिशों को लागू करना:

- उच्च निवेश: तटबंधों के रखरखाव हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को धनराशि प्रदान करना।

- केंद्र सरकार जलाशय परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक के वित्तपोषण पर विचार कर सकती है।

- भूमिका का विस्तार: बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका का विस्तार करना।

- बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को वर्तमान 75:25 के अनुपात में 90% केंद्र और 10% राज्य के अनुपात में केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना चाहिये।

- उच्च निवेश: तटबंधों के रखरखाव हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को धनराशि प्रदान करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. असम की विशिष्ट स्थलाकृति, जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता में वृद्धि करती हैं। टिप्पणी कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी/नदियाँ है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) |

.png)