जलवायु कार्रवाई में शमन से अनुकूलन की ओर भारत का रुख

प्रिलिम्स के लिये:अनुकूलन, शमन, COP 29, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, पेरिस समझौता, स्माॅल मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर मेन्स के लिये:भारत की जलवायु रणनीति और NDC प्रतिबद्धताएँ, अनुकूलन बनाम शमन, ऊर्जा संक्रमण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत ने उत्सर्जन कटौती (शमन) की तुलना में अनुकूलन को प्राथमिकता देकर अपने जलवायु रुख में बदलाव का संकेत दिया है।

- वर्ष 2035 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को प्रस्तुत करने में इसकी संभावित देरी, वैश्विक निष्क्रियता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 29वें सम्मेलन (COP29) में अपर्याप्त वित्तीय प्रतिज्ञाओं के बारे में चिंताओं को उजागर करती है।

भारत शमन की अपेक्षा अनुकूलन को प्राथमिकता क्यों दे रहा है?

- वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन: विश्व वर्ष 2030 या 2035 तक अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सही दिशा पर नहीं है (राष्ट्रों को वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42% और 2035 तक 57% की कटौती करनी होगी)।

- विकसित राष्ट्र अपने जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं, COP 29 को विकासशील देशों द्वारा मांगे गए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्थान पर प्रति वर्ष केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2035 से शुरू) ही प्राप्त हो पाए हैं।

- वर्ष 2025 में पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने से वैश्विक जलवायु कार्रवाई की गति और कमज़ोर हो गई है।

- भारत ऊर्जा परिवर्तन घरेलू प्राथमिकताओं से प्रेरित निम्न-कार्बन विकास का लक्ष्य रखता है।

- त्वरित एवं स्थानीय लाभ: भारत का तर्क है कि वैश्विक जलवायु लक्ष्य विकासशील देशों की त्वरित आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं।

- शमन के विपरीत, जिसके लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसे अनुकूलन से प्रत्यक्ष, तत्काल लाभ और स्थानीय लाभ प्राप्त होते हैं।

- आर्थिक विकास अनुकूलन को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में समृद्धि एक प्रमुख कारक बन जाती है।

- आर्थिक विकास: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का सुझाव यह है कि वर्ष 2047 तक “विकसित देश” का दर्जा हासिल करना प्राथमिकता होनी चाहिये, ताकि उसके बाद स्वच्छ ऊर्जा के लिये अधिक मजबूत और सतत् परिवर्तन हो सके।

- भारत का तर्क है कि चीन में देखा गया तीव्र औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास, भविष्य में कार्बन-मुक्ति के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है।

- अनुकूलता: भारत बाहरी पक्षों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के बजाय अपनी ऊर्जा परिवर्तन गति चुनने के लिये अधिक स्वायत्तता चाहता है।

- यद्यपि डीकार्बोनाइज़ेशन एक दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है, फिर भी भारत जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर आर्थिक विकास से समझौता के लिये तैयार नहीं है।

- ज़मीनी स्तर पर पहल के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को ऊपर से नीचे की ओर के अधिदेशों की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है।

अनुकूलन, शमन और लचीलापन

|

अवधि |

परिभाषा |

कार्यों के उदाहरण |

|

शमन |

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करना। |

|

|

अनुकूलन |

क्षति में कमी लाने अथवा लाभ के अतिचार हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समायोजित करना। |

|

|

जलवायु-संबंधी प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने, उनके प्रति तत्परता विकसित करने और अनुक्रिया करने की क्षमता का वर्द्धन करना। |

|

भारत विकास और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण करने में किस प्रकार संतुलन स्थापित कर रहा है?

- निम्न-कार्बन विकास: कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सुदृढ़ प्रतिबद्धताओं का विरोध किये जाने के बावजूद, भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।

- भारत अपने वर्ष 2030 NDC लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% संस्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो नवंबर 2024 तक 46.8% तक पहुँच गया था।

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर के आधार पर वर्ष 2030 तक वन विस्तार के माध्यम से अतिरिक्त 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) सिंक तैयार करना है।

- भारतीय वन सर्वेक्षण (2024) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में कार्बन सिंक 30.43 बिलियन टन था, जो वर्ष 2005 के 28.14 बिलियन टन से 2.29 बिलियन टन अधिक है ।

- अनुमानतः वर्ष 2030 तक यह 31.71 बिलियन टन हो जाएगा, जो NDC लक्ष्य से अधिक होगा।

- भारत ने वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2019 तक, भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से 33% की कमी कर ली थी।

- सौर और पवन ऊर्जा में निवेश प्राथमिकता बनी हुई है, तथा हाइड्रोजन ऊर्जा विकास के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

- संस्थापित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता इस प्रकार है: सौर से 20.6%, पवन से 10.5%, जलविद्युत से 10.3%), और नाभिकीय से 1.8%।

- घरेलू स्वच्छ ऊर्जा: भारत का लक्ष्य एक नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित) के माध्यम से सौर पैनल, इलेक्ट्रिक बैटरी जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये विदेशी आपूर्ति शृंखलाओं पर अपनी निर्भरता को कम करना है।

- सौर सेल, पवन टर्बाइन और बैटरी भंडारण समाधानों के स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देने के लिये नीतियाँ तैयार की जा रही हैं।

- SMR का विकास: परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मंद प्रगति को देखते हुए, भारत वर्तमान में ऊर्जा सुरक्षा का वर्द्धन करने के उद्देश्य से देशज रूप से लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों (SMR) के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- 2035 NDC प्रस्तुत करने में विलंब: भारत ने वर्ष 2035 की जलवायु प्रतिबद्धताओं को वर्ष 2025 तक के लिये स्थगित कर दिया है, ताकि ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 में बेहतर वित्तीय शर्तों पर वार्ता की जा सके।

- समय लेकर कार्य करने से भारत को घरेलू प्राथमिकताओं और वैश्विक जलवायु वित्त विकास के आधार पर अपने लक्ष्यों को समायोजित करने की सुविधा मिलेगी।

नोट: NDC, पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये देश-विशिष्ट जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं, जिनका प्रत्येक पाँच वर्ष में अद्यतन किया जाता है।

- वर्ष 2020 में प्रस्तुत मौजूदा NDC, वर्ष 2030 की अवधि से संबंधित हैं, जिसमें 10 फरवरी 2025 तक 2035 प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। वर्ष 2035 के NDC को वर्ष 2030 के लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये, लेकिन देश संसाधनों के आधार पर अपनी प्रगति स्वयं निर्धारित करते हैं।

वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका किस प्रकार विकसित हुई है?

भारत की प्रमुख जलवायु अनुकूलन पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित करने के लिये विकसित किया गया है।

- कृषि, जल प्रबंधन और शहरी नियोजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- कृषि में अनुकूलन: गर्मी और जल तनाव खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा है, अनुकूलन उपायों में शामिल हैं:

- जलवायु-अनुकूल बीज और उन्नत मृदा स्वास्थ्य पद्धतियाँ।

- भूजल संरक्षण और संशोधित फसल तकनीकें।

- शहरी जलवायु लचीलापन: राष्ट्रीय सतत् आवास मिशन (NMSH) अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन तथा हरित भवनों को बढ़ावा देता है।

- अमृत 2.0 (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) का उद्देश्य शहरी बाढ़ से निपटना है।

- तटीय अनुकूलन उपाय: तटीय आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव पहल (MISHTI) का लक्ष्य नौ तटीय राज्यों में 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करना है।

- इससे 4.5 मिलियन टन कार्बन संग्रहित होने तथा 22.8 मिलियन नौकरियाँ सृजित होने की उम्मीद है।

- तटीय कटाव और बढ़ते समुद्री स्तर से निपटने के लिये सी वाॅल, आर्टिफिशियल रीफ और टिब्बा रोपण (Dune Planting) ।

- जल संसाधन प्रबंधन: जल शक्ति अभियान वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और वनीकरण पर केंद्रित है।

- मिशन LiFE: मिशन LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) एक भारत-नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है, यह जलवायु कार्यवाही में सतत् जीवन और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देती है, जो "यूज़ एंड डिस्पोज़" मानसिकता से एक सर्कुलर इकोनॉमी में स्थानांतरित होती है।

आगे की राह

- स्थिरता के साथ आर्थिक विकास: कम कार्बन विकास सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिये। इस्पात, सीमेंट और भारी उद्योगों में क्षेत्रीय डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं को लागू करना।

- स्मार्ट सिटी मिशन और स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से सतत् शहरों के लिये हरित शहरी नियोजन को प्रोत्साहित करना।

- जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे का विकास करना, आपदा प्रबंधन को मज़बूत करना, तथा प्राकृतिक कार्बन सिंक के लिये वनरोपण का विस्तार करना।

- स्वच्छ ऊर्जा विस्तार: सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन निवेश का विस्तार करना, बैटरी भंडारण और ग्रिड बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना, और विविध स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण के लिये अपशिष्ट से ऊर्जा और जैव ईंधन को बढ़ावा देना।

- न्यायोचित एवं समावेशी परिवर्तन: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) तथा जीवाश्म ईंधन श्रमिकों को हरित नौकरियों में परिवर्तन करने में सहायता करना, साथ ही ग्रामीण एवं वंचित समुदायों के लिये किफायती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अनुकूलन और आर्थिक विकास की ओर भारत के बदलाव का उसके विकास और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/हैं? (2016) 1- पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तद्द्वारा 'हरित लेखाकरण (ग्रीन अकाउंटिंग)' को अमल में लाना। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. ‘भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट, चेंज एलाएन्स)’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017) 1- यह यूरोपीय संघ की पहल है। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न .1 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गईं वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) प्रश्न.2 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? (2017) |

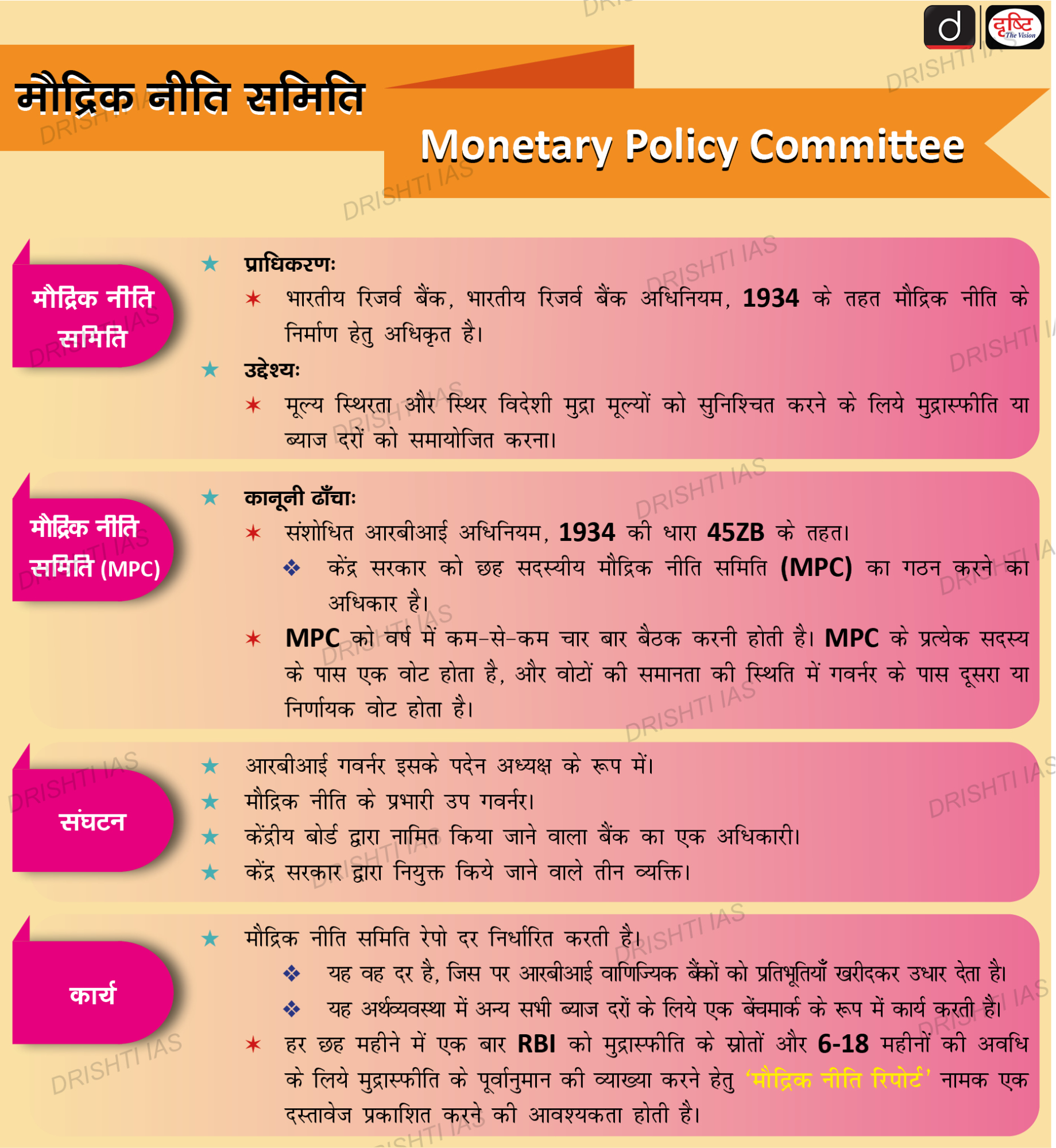

रेपो रेट में कटौती और इसके निहितार्थ

प्रिलिम्स के लिये:मौद्रिक नीति समिति (MPC), मुद्रास्फीति, वैयक्तिक आयकर, रेपो रेट, ब्याज दर, थोक मूल्य सूचकांक (WPI), M3 मुद्रा आपूर्ति। मेन्स के लिये:रेपो रेट और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 वर्षों में (वर्ष 2020 से) पहली बार रेपो रेट को 6.5% (25 आधार अंक (BPS)) से घटाकर 6.25% कर दिया।

- केंद्रीय बजट 2025-26 में उपभोग को बढ़ावा देने के लिये वैयक्तिक आयकर में कटौती के बाद, इस कदम का उद्देश्य मंदी के बीच आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है।

RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के निर्णय के पीछे क्या कारण थे?

- विकास को बढ़ावा देने वाला बजट: केंद्रीय बजट 2025-26 में वैयक्तिक आयकर में कटौती और TDS सीमा में संशोधन किया गया, जिससे प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई।

- RBI की रेपो रेट में कटौती, उधार लागत को कम करके और मांग को बनाए रखकर सरकार की कर कटौती का समर्थन करती है।

- घटती मुद्रास्फीति: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर 2024 में घटकर 5.22% हो गया, जो चार महीने का निम्नतम स्तर है, जबकि नवंबर में यह 5.48% था, जो मौद्रिक सुलभता (Monetary Easing) के लिये रिक्ति प्रदान करता है।

- बाज़ार तरलता वृद्धि: RBI ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता सुधारने के लिये 1.5 ट्रिलियन रुपए की पूंजी डालकर उपाय शुरू किये हैं।

- तरलता के प्रवाह ने मँहगे ऋण बाज़ारों को सुलभ बना दिया, जबकि रेपो दर में कटौती ने तरलता सुनिश्चित की और विकास को बढ़ावा देने के लिये ब्याज दरें कम कर दीं।

- वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता: कनाडा, मैक्सिको और चीन पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने व्यापार युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया, जिससे रुपया कमज़ोर होकर 87.29 प्रति डॉलर पर आ गया और मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया।

- रेपो रेट में कटौती से बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने तथा घरेलू विकास को समर्थन देने में मदद मिल सकती है।

रेपो रेट क्या है?

- रेपो रेट (रिपर्चेज़ एग्रीमेंट रेट) वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं।

- उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली: ऋण लेकर, यह बैंकों को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।

- बैंक प्रतिभूतियाँ लघु-अवधि के रूप में उपलब्ध कराते हैं तथा बाद में उन्हें अधिक कीमत पर (ब्याज सहित) पुनर्खरीद (रिपर्चेज़) करने पर सहमत होते हैं।

- ऋण लेने की लागत पर प्रभाव:

- उच्च रेपो रेट → बैंकों के लिये महंगे ऋण → उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिये उच्च ब्याज दरें → उधार लेने और व्यय करने की धीमी प्रक्रिया।

- कम रेपो रेट → बैंकों के लिये सस्ता ऋण → उधारकर्त्ताओं के लिये कम ब्याज दरें → उधार और व्यय में वृद्धि।

- मौद्रिक नीति में भूमिका: इसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।

रेपो रेट में कटौती के क्या निहितार्थ हैं?

- आर्थिक विकास: कम ऋण लागत से व्यवसायों के लिये विस्तार और निवेश करना आसान हो जाता है, जिससे उत्पादन और रोज़गार सृजन में वृद्धि होती है।

- रेपो रेट में कटौती से ब्याज दरें कम हो जाती हैं, ऋण सस्ते हो जाते हैं, EMI कम हो जाती है, तथा ऋण लेने और खर्च करने में वृद्धि होती है।

- वित्तीय बाज़ारों को मज़बूत करना: बैंक बचत खातों और सावधि जमाओं पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे बचत कम आकर्षक हो जाएगी तथा उपभोक्ता स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

- निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता: कम रेपो रेट से निवेश पर मिलने वाले रिटर्न में कमी आ सकती है, जिससे पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है। इससे मुद्रा कमज़ोर, आयात लागत में वृद्धि तथा निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है।

- मुद्रास्फीति: ब्याज दरों में कटौती के कारण खर्च में वृद्धि से समय के साथ कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य (+/- 2% के दायरे में 4%) में वृद्धि हो सकती है।

4% मुद्रास्फीति लक्ष्य की पृष्ठभूमि:

- चक्रवर्ती समिति (1982-85): इस समिति का गठन तत्कालीन RBI गवर्नर मनमोहन सिंह द्वारा सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिये किया गया था। इसकी सिफारिशें इस प्रकार थीं:

- M3 = M1 (जनता द्वारा धारित मुद्रा+वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित मांग जमाराशि)+वाणिज्यिक बैंकों की निवल आवधिक जमाराशि

- मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थिरता पर ज़ोर दिया गया।

- आर्थिक प्राथमिकताओं में संतुलन लाने के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में 4% औसत वार्षिक मुद्रास्फीति का प्रस्ताव रखा गया।

- RBI वित्तपोषण पर निर्भरता कम करने के लिये बाज़ार संचालित सरकारी उधारी और सक्रिय सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की सिफारिश की गई।

- मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिये मौद्रिक लक्ष्यीकरण (M3 मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण) किया जाने की अनुशंसा की गई।

- उर्जित पटेल समिति (2014): इससे मुद्रास्फीति लक्ष्य को औपचारिक रूप दिया गया जिसमें 4% लक्ष्य (± 2% बैंड) निर्धारित किया गया। यह लक्ष्य पहली बार 40 वर्ष पहले चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

- भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा, जिसे वर्ष 2016 में अपनाया गया था, भारत की मौद्रिक नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

क्लिक टू रीड: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है?

निष्कर्ष:

RBI की रेपो रेट में कटौती का उद्देश्य उधार लेने की लागत को कम कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालाँकि, इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, जो RBI MPC द्वारा निर्धारित 4% लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से वैश्विक अनिश्चितताओं को दृष्टिगत रखते हुए विकास और मूल्य स्थिरता को संतुलित किया जाना महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति पर रेपो रेट में कटौती के प्रभाव पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) को परिभाषित कीजिये और उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिये। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपनी संभाव्य जी.डी.पी. को साकार करने से रोकते हैं? (2020) प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (2019) |