जैव विविधता और पर्यावरण

मानवाधिकार और पर्यावरण

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), मानवाधिकार, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण का अधिकार (R2hE), वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। मेन्स के लिये:मानव अधिकार और पर्यावरण, मानव अधिकार के रूप में पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र की भूमिकाएँ। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्वविद्यालयों के एक समूह ने एक संयुक्त नोट लिखकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से मानवाधिकारों से जुड़े पर्यावरणीय क्षरण से निपटने के लिये कदम उठाने का आग्रह किया है।

- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार, सामान्यतः गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने वाली मानवीय गतिविधियाँ मानव अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जो कि नरसंहार जैसे मानवता के विरुद्ध अपराध के समान होती हैं।

- यह परिप्रेक्ष्य स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण (R2hE) के अधिकार को महत्त्वपूर्ण मानते हुए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

मानवाधिकार और पर्यावरण का संबंध:

- मानवाधिकार:

- संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, मानवाधिकार नस्ल, लैंगिक, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किये बिना सभी मनुष्यों के अंतर्निहित अधिकार हैं।

- मानवाधिकार अंतर्निहित अधिकार होते हैं, जो हमारे पास हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं, वे हमें किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किये जाते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को सभी देशों और लोगों के लिये उपलब्धि के एक सामान्य मानक के रूप में अपनाया।

- इसमें जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार, अधीनता और यातना से स्वतंत्रता, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य करने व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि शामिल हैं।

- बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक जीव इन अधिकारों का हकदार है।

- मानवाधिकार के रूप में पर्यावरण की आवश्यकता:

- सामान्य तौर पर मानवाधिकार की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी, लेकिन उन मानवाधिकारों में से एक के रूप में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार कभी भी प्राथमिकता नहीं थी।

- स्वस्थ पर्यावरण जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है, न केवल मनुष्यों के लिये बल्कि ग्रह पर अन्य जानवरों के लिये भी।

- स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन संभवतः जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है।

- जब पर्यावरणीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ग्रह और ग्रह के लोगों के समक्ष स्वास्थ्य एवं खुशहाली में कमी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

- पर्यावरणीय क्षरण अंततः वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है।

- स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण (R2hE) के अधिकार को मान्यता प्रदान करना:

- R2hE एक मौलिक मानव अधिकार है, जिसमें सभी व्यक्तियों को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है जो उनके स्वास्थ्य एवं हितों के अनुकूल है और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

- यह अधिकार मानव कल्याण और पर्यावरण को बनाए रखने के बीच अंतर्संबंध को मान्यता प्रदान करता है।

- स्वस्थ पर्यावरण से संबंधित चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- कानूनी बाधाएँ: अपराधियों को जवाबदेह ठहराना, चाहे वे राजनेता हों, कॉर्पोरेट संस्थाएँ, या आपराधिक सिंडिकेट या ऐसे व्यक्ति जो गंभीर कानूनी बाधाएँ उत्पन्न करते हों।

- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) की एक रिपोर्ट में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दृढ़ राष्ट्रीय विधिक आवश्यकता पर ध्यान देते हुए इन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

- ह्यूमन राइट्स वॉच, 2020 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे पर्यावरणीय विनाश हाशिये पर रहने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिनके पास लड़ने की सीमित क्षमता होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य, आजीविका और स्वच्छ जल तक पहुँच प्रभावित होती है।

- पर्यावरणीय अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति: पर्यावरणीय प्रणालियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों में वैश्विक व्यापार एवं सीमा पार प्रदूषकों की आवाजाही के कारण पर्यावरणीय अपराधों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम को प्रदर्शित करती है।

- पर्यावरणीय अपराध से मनी लॉन्ड्रिंग: पर्यावरणीय अपराध से मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), 2021 की रिपोर्ट में पाया गया कि अपराधी संसाधन आपूर्ति शृंखलाओं में कानूनी एवं अवैध वस्तुओं के साथ-साथ शीघ्रता से भुगतानों को प्राप्त करने वाली कंपनियों का उपयोग करके अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

- अवैध वित्तीय प्रवाह: संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरणीय अपराधों के माध्यम से अर्जित धन का एक गंतव्य बन गया है (वर्ष 2023 में वित्तीय जवाबदेही एवं कॉर्पोरेट पारदर्शिता गठबंधन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार) जो अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने तथा जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक उपायों को कमज़ोर करता है।

- कानूनी बाधाएँ: अपराधियों को जवाबदेह ठहराना, चाहे वे राजनेता हों, कॉर्पोरेट संस्थाएँ, या आपराधिक सिंडिकेट या ऐसे व्यक्ति जो गंभीर कानूनी बाधाएँ उत्पन्न करते हों।

- भारत में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार:

- भारत में जीवन के अधिकार का विविध प्रकार से उपयोग किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, सम्मान के साथ जीने का अधिकार तथा आजीविका का अधिकार शामिल हैं। भारत में इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है: 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।'

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस नकारात्मक अधिकार का दो प्रकार से विस्तार किया।

- सर्वप्रथम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिये।

- दूसरा, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 द्वारा निहित कई अव्यक्त स्वतंत्रताओं को मान्यता दी।

- इसी दूसरी पद्धति से सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को इसमें शामिल किया।

भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून क्या हैं?

स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हैं?

- 28 जुलाई, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें घोषणा की गई कि ग्रह पर हर किसी को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है।

- यह प्रस्ताव राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं व्यावसायिक उद्यमों से सभी के लिये स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान करता है।

- मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे प्राय: पर्यावरण के मैग्नाकार्टा के रूप में जाना जाता है, ने प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों, वायु, पानी, भूमि, वनस्पतियों और जीवों को सुरक्षित रखने की अनिवार्यता पर ज़ोर दिया।

- इसने वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु सावधानीपूर्वक योजना या प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- वर्ष 1987 में पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास के उद्देश्य से 22 कानूनी सिद्धांत सामने रखे।

- इस रिपोर्ट ने सतत् विकास की अवधारणा प्रस्तुत की साथ ही पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के अंतर्संबंध पर ज़ोर भी दिया गया।

- 'केयरिंग फॉर द अर्थ, वर्ष 1991' तथा वर्ष 1992 के 'अर्थ समिट' ने दोहराया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सद्भाव में स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जीने का अधिकार है।

स्वस्थ पर्यावरण से संबंधित मामले क्या हैं?

- एम.सी.मेहता बनाम यू.ओ.आई., 1986:

- पर्यावरण संबंधी निरक्षरता को दूर करने के लिये दिये गए निर्देश:

- सिनेमा हॉल या वीडियो पार्लरों को भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण पर तैयार की गई कम से कम दो स्लाइड प्रदर्शित करनी होंगी।

- दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर्यावरण पर रोचक कार्यक्रमों के लिये प्रतिदिन 5-7 मिनट का समय निर्धारित करते हैं।

- स्कूलों और कॉलेजों में क्रमबद्ध तरीके से पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए तथा विश्वविद्यालय इसके लिये एक पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे।

- पर्यावरण संबंधी निरक्षरता को दूर करने के लिये दिये गए निर्देश:

- एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1996:

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के लिये आवश्यक बुनियादी पर्यावरणीय तत्त्वों अर्थात् हवा, पानी और मृदा में की गई कोई भी गड़बड़ी जीवन के लिये हानिकारक होगी और इसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता है।

- ग्रामीण मुकदमेबाज़ी और हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1985:

- चूना पत्थर खनन, जिसने मसूरी की पहाड़ियों को पेड़ों और जंगलों से ढक दिया तथा मृदा के कटाव में बढ़ोतरी की, जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत जल चैनल अवरुद्ध हो गए, पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

- तरूण भारत संघ (एन.जी.ओ.) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1993:

- सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के आसपास की सभी 400 संगमरमर की खदानों को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि इससे उस क्षेत्र के वन्यजीवों को खतरा है।

- गंगा और यमुना के प्रदूषण की रोकथाम, 1995:

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर में गंगा, कलकत्ता में हुगली और दिल्ली में यमुना के किनारे बसे सभी प्रदूषणकारी उद्योगों को हटाने के लिये कहा।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC) के कानूनी ढाँचे में R2hE को शामिल करना, एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में बनकर उभरा है।

- रोम संविधि के तहत पर्यावरणीय अपराधों को अभियोजन योग्य अपराधों के रूप में स्वीकार करके ICC इन उल्लंघनों को व्यवस्थित रूप से संबोधित कर सकता है।

- पर्यावरणीय अपराधों के अपराधियों पर मुकदमा चलाना अनिवार्य है, लेकिन इन अपराधों को सुविधाजनक बनाने वाले अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना भी उतना ही आवश्यक है।

- नियामक खामियों को दूर करने और प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना सर्वोपरि है।

- भ्रष्टाचार से निपटने, वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को मज़बूत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पहल अपरिहार्य हैं।

- भारत ने पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न कानून बनाए हैं, इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये उन्हें अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स अभ्यास प्रश्न: प्रश्न : भारत में पर्यावरणीय क्षरण और मानवाधिकारों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा कानूनी ढाँचे और नीतियों का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता/करते है/हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के सरंक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। उनकी संरचनात्मक एवं व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021) |

भारतीय राजव्यवस्था

SC ने रैखिक परियोजनाओं हेतु अनियमित मृदा निष्कर्षण में परिवर्तन किया

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय ने रेखीय परियोजनाओं के लिये अनियमित मृदा निष्कर्षण को परिवर्तित कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय, पर्यावरण स्वीकृति (EC), राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT). मेन्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय ने रैखिक परियोजनाओं हेतु अनियमित मृदा निष्कर्षण, EPA की विशेषताओं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में परिवर्तन किया। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने तीन वर्ष पहले जारी पर्यावरण मंत्रालय की एक अधिसूचना को परिवर्तित कर दिया। इस अधिसूचना ने सड़क और रेलवे निर्माण जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिये साधारण मृदा निष्कर्षण को पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

- मार्च, 2020 में प्रारंभ हुई छूट को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) में एक चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसने अक्तूबर, 2020 में मंत्रालय को तीन माह के भीतर इसका पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।

रैखिक परियोजनाएँ:

- रैखिक परियोजनाएँ बुनियादी ढाँचे के विकास को संदर्भित करती हैं और एक रैखिक या निरंतर पथ का अनुसरण करती हैं, जैसे सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन, नहरें, ट्रांसमिशन लाइनें व राजमार्ग।

- ये परियोजनाएँ आमतौर पर एक सीधी या घुमावदार रेखा में निरंतर क्रियान्वित होती हैं, जो विभिन्न बिंदुओं या स्थानों को जोड़ती हैं।

रैखिक परियोजनाओं हेतु वर्ष 2020 की छूट क्या थी?

- पृष्ठभूमि:

- सितंबर, 2006 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (EC) की आवश्यकता वाली गतिविधियों की रूपरेखा प्रदान की गई।

- जनवरी, 2016 में बाद की अधिसूचना ने कुछ परियोजनाओं को आवश्यकतानुसार छूट प्रदान की।

- वर्ष 2020 की अधिसूचना में प्रदान की गई छूट:

- मार्च, 2020 में एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता से छूट वाली गतिविधियों की सूची को विस्तृत किया गया। इसमें रैखिक परियोजनाओं में उपयोग के लिये साधारण मृदा निष्कर्षण, जिसे सोर्सिंग भी कहा जाता है, शामिल था।

वर्ष 2020 में प्रदान की गई छूट को चुनौती क्यों दी गई?

- याचिकाकर्त्ता द्वारा दी गई चुनौती के आधार:

- छूट को NGT के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अंधाधुंध मृदा निष्कर्षण की अनुमति प्रदान करना मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है।

- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि छूट ने पट्टों में पूर्व EC की आवश्यकता का उल्लंघन किया है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले, 2012 में निर्णय दिया था।

- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि मंत्रालय ने वर्ष 2020 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियाँ मांगने की कानूनी प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ कर दिया था।

- आलोचकों का तर्क है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 'लोकहित' की आड़ में पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्रक्रिया में प्रदान की गई छूट ने निजी खनन कंपनियों और ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने का एक विकल्प मात्र के रूप में काम किया।

- छूट को NGT के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अंधाधुंध मृदा निष्कर्षण की अनुमति प्रदान करना मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है।

- सरकार का तर्क:

- NGT के समक्ष केंद्र ने तर्क दिया कि छूट "आम जनता की सहायता के लिये" आवश्यक थी, जिससे गुजरात में कुम्हार किसानों, ग्राम पंचायतों, बंजारा और ओड समुदायों सहित विभिन्न समूहों को लाभ होगा।

- इसने तर्क दिया कि छूट देना एक नीतिगत मामला है जो न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं है।

- 2020 की अधिसूचना का व्यापक उद्देश्य मार्च 2020 में अधिनियमित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के साथ संरेखित करना था।

- इन संशोधनों ने नए पट्टेदारों को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा प्राप्त वैधानिक मंज़ूरी और लाइसेंस के साथ दो साल तक खनन जारी रखने की अनुमति दी।

- NGT के समक्ष केंद्र ने तर्क दिया कि छूट "आम जनता की सहायता के लिये" आवश्यक थी, जिससे गुजरात में कुम्हार किसानों, ग्राम पंचायतों, बंजारा और ओड समुदायों सहित विभिन्न समूहों को लाभ होगा।

- NGT का फैसला:

- अक्तूबर 2020 में NGT ने कहा कि मंत्रालय को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिये। पूर्ण छूट के बजाय इसमें उत्खनन प्रक्रिया को विनियमित करने और मात्रा निर्धारित करने जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपाय शामिल किये जाने चाहिये।

- ट्रिब्यूनल ने केंद्र को तीन महीने के भीतर अधिसूचना की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

- केंद्र की प्रतिक्रिया:

- केंद्र ने NGT के आदेश पर कार्रवाई में तब तक देरी की जब तक अपीलकर्त्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की।

- अक्तूबर 2020 में NGT ने कहा कि मंत्रालय को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिये। पूर्ण छूट के बजाय इसमें उत्खनन प्रक्रिया को विनियमित करने और मात्रा निर्धारित करने जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपाय शामिल किये जाने चाहिये।

- SC द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ:

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2020 की व्यापक छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना में स्पष्टता का अभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

- अधिसूचना में 'रैखिक परियोजनाओं (Linear Projects)' को परिभाषित नहीं किया गया या मृदा के निष्कर्षण की मात्रा और क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं किया गया।

- इसके अतिरिक्त इसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि इन परियोजनाओं के लिये केवल आवश्यक मात्रा में मृदा निष्कर्षण के लिये छूट दी गई, जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य कमज़ोर हो गया।

- न्यायालय ने अधिसूचना में NGT या सर्वोच्च न्यायालय को मंत्रालय की प्रस्तुतियों में सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकता के लिये क्षमा करने का कोई औचित्य नहीं पाया।

- इसने निर्णय को मनमाना और समझदारीपूर्ण विचार की कमी माना। न्यायालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अधिसूचना जारी करने में जल्दबाज़ी पर भी प्रश्न उठाया, जब रैखिक परियोजनाएँ संचालित नहीं थीं।

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2020 की व्यापक छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना में स्पष्टता का अभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

नोट:

- दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले, 2012 में, न्यायालय ने कहा कि खान मंत्रालय द्वारा जारी 2010 के मॉडल नियम पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और जैवविविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण हैं और इसलिये राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 के तहत सिफारिशों के अनुसार उचित नियम बनाने होंगे।

पूर्व उदाहरण क्या हैं?

- जनवरी 2018 में NGT द्वारा 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्रों वाले भवन और निर्माण गतिविधियों के लिये पूर्व EC की आवश्यकता से मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 की अधिसूचना द्वारा दी गई और छूट को रद्द कर दिया गया।

- छूट को उचित ठहराने के लिये पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार का सुझाव जैसा कुछ भी नहीं था।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंर्तगत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, NGT ने दिसंबर 2012 और जून 2013 में मंत्रालय द्वारा जारी दो कार्यालय ज्ञापनों को अमान्य कर दिया। इन ज्ञापनों का उद्देश्य वर्ष 2006 की अधिसूचना के अंर्तगत परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरण मंज़ूरी देना था।

- 6 मार्च, 2024 को केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्रों वाले शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक इकाइयों को ईसी (EC) प्राप्त करने से छूट दी गई थी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत रैखिक परियोजनाओं के लिये अनियमित मृदा उत्खनन की छूट को परिवर्तित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय पर चर्चा कीजिये। छूट की विशेषताओं और न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देता है। चर्चा कीजिये। (2021) प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन के विकास के लिये अभी भी अपरिहार्य है"। चर्चा कीजिये। (2017) |

भूगोल

दक्षिण भारत में जल संकट

प्रिलिम्स के लिये:दक्षिण भारत में जल संकट, अल-नीनो, मानसून, नीति आयोग, जल संरक्षण के लिये मनरेगा, जल क्रांति अभियान। मेन्स के लिये:दक्षिण भारत में जल संकट के कारण और निहितार्थ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

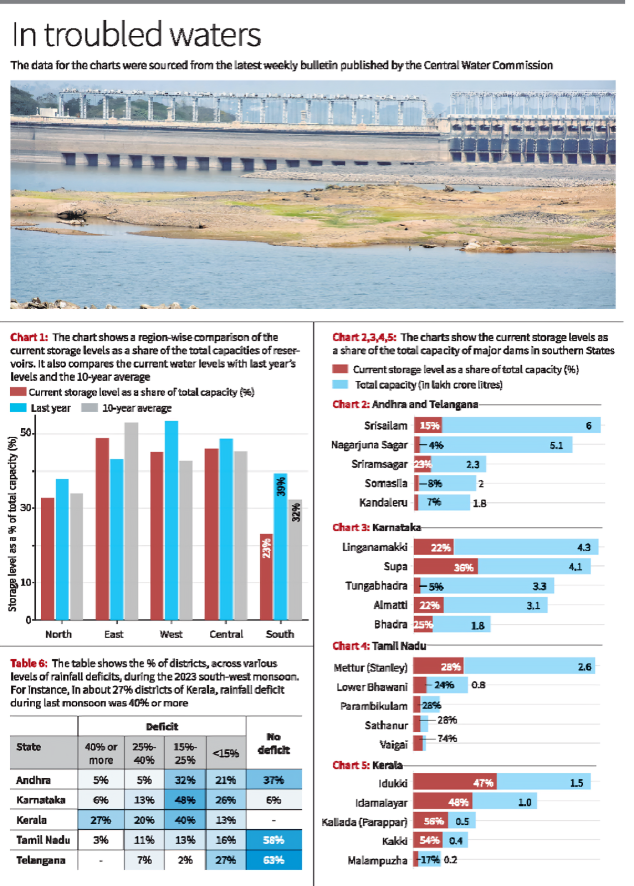

दक्षिण भारतीय राज्य विशेष रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, प्रमुख जलाशयों में जल स्तर काफी कम होने के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

दक्षिण भारतीय राज्यों में जल संकट की वर्तमान स्थिति क्या है?

- वर्तमान जल स्थिति:

- केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अधिकांश प्रमुख जलाशय अपनी क्षमता का केवल 25% या उससे भी कम भरे हुए हैं।

- कर्नाटक में तुंगभद्रा और आंध्र प्रदेश-तेलंगाना सीमा पर नागार्जुन सागर जैसे उल्लेखनीय बांध अपनी पूरी क्षमता का 5% या उससे कम भर गए हैं।

- तमिलनाडु में मेट्टूर बाँध और आंध्रप्रदेश-तेलंगाना सीमा पर श्रीशैलम बाँध में भी जलस्तर कम हो रहा है, यहाँ उनकी क्षमता का 30% से भी कम जल रह गया है।

- सभी क्षेत्रों में जल स्तर की तुलना:

- दक्षिणी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है, जहाँ इस बार जलाशय सामूहिक रूप से अपनी क्षमता का केवल 23% ही भर पाए हैं, जो पिछले वर्ष और 10 वर्ष के औसत से काफी कम है।

- इसके विपरीत उत्तरी, मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत जैसे अन्य क्षेत्रों में जलाशयों का स्तर उनके 10 वर्ष के औसत के करीब है।

- केरल में अपवाद:

- केरल उन दक्षिणी राज्यों में से एक है, जहाँ अधिकांश प्रमुख बाँधों में उनकी क्षमता का कम-से-कम 50% जल भरा हुआ है।

- हालाँकि, इडुक्की, इदमालयार, कल्लाडा और काक्की जैसे जलाशयों में अपेक्षाकृत बेहतर जलस्तर होने का अनुमान है।

- केरल उन दक्षिणी राज्यों में से एक है, जहाँ अधिकांश प्रमुख बाँधों में उनकी क्षमता का कम-से-कम 50% जल भरा हुआ है।

दक्षिण भारत में जल संकट के क्या कारण हैं?

- वर्षा की कमी और अल-नीनो प्रभाव:

- अल-नीनो घटनाओं के कारण कम वर्षा के कारण क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति और लंबे समय तक शुष्क अवधि रही है।

- अल-नीनो एक जलवायु पैटर्न है, जिसकी विशेषता प्रशांत महासागर में सागरीय सतह के तापमान में वृद्धि है, जो विश्व स्तर पर सामान्य मौसम पैटर्न को बाधित कर सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हो सकती है।

- अल-नीनो घटनाओं के कारण कम वर्षा के कारण क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति और लंबे समय तक शुष्क अवधि रही है।

- विलंबित मानसून और मानसून के बाद की कमी:

- मानसून और मानसून के बाद के मौसम में वर्षा की कमी से जलाशयों में जलस्तर में कमी देखने को मिली है।

- विलंबित मानसून की शुरुआत और महत्त्वपूर्ण अवधियों के दौरान अपर्याप्त वर्षा ने स्थिति को गंभीर बना दिया है।

- मानसून के बाद की अवधि (अक्तूबर-दिसंबर, 2023) के दौरान, देश के 50% से अधिक क्षेत्रों में वर्षा की कमी थी।

- तापमान वृद्धि और वाष्पीकरण:

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण की दर तीव्र हो जाती है, जिससे जलाशयों और जल निकायों से जल तेज़ी से कम होने लगता है।

- उच्च तापमान भी शुष्कता की स्थिति को बढ़ाता है, जिससे कृषि, शहरी खपत और औद्योगिक उद्देश्यों हेतु जल की मांग बढ़ती है।

- भूजल की कमी:

- सिंचाई के लिये अत्यधिक भूजल दोहन से, विशेषकर अपर्याप्त सतही जल स्रोतों वाले क्षेत्रों में भूजल की कमी हो गई है।

- दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों की खेती की जाती है, जिनके लिये पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।

- जलस्रोतों का प्रदूषण:

- औद्योगिक निर्वहन, अनुपचारित सीवेज तथा ठोस अपशिष्ट डंपिंग से प्रदूषण ने जलस्रोतों को दूषित कर दिया है, जिससे वे उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो गए हैं और उपलब्ध जल आपूर्ति में भी कमी आई है।

- पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान (Environmental Management & Policy Research Institute - EMPRI) द्वारा किये गए एक अध्ययन में कहा गया है कि बंगलूरू के लगभग 85% जल निकाय औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और ठोस अपशिष्ट डंपिंग से प्रदूषित हैं।

- कुप्रबंधन और असमान वितरण:

- जल संसाधनों की बर्बादी, रिसाव और असमान वितरण सहित अकुशल जल प्रबंधन प्रथाएँ, क्षेत्र में जल की कमी के संकट की गंभीरता में योगदान करती हैं।

भारत में जल संकट के निहितार्थ क्या हैं?

- स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:

- सुरक्षित पेयजल तक पहुँच की कमी से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे निर्जलीकरण, संक्रमण, बीमारियाँ और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

- नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

- विश्व बैंक के अनुसार, भारत में विश्व की 18% आबादी निवास करती है, लेकिन इसके पास केवल 4% लोगों के लिये ही पर्याप्त जल संसाधन हैं।

- वर्ष 2023 में, लगभग 91 मिलियन भारतीय स्वच्छ जल तक पहुँच से वंचित रहे।

- पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा:

- जल की कमी भारत में वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिये भी खतरा उत्पन्न करती है। कई वन्यजीवों को भी जल की तलाश में मानव बस्तियों की ओर जाना पड़ता है, जिससे जीवों एवं मनुष्यों के बीच संघर्ष एवं संकट उत्पन्न हो सकता है।

- जल की कमी जैवविविधता और पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को भी बाधित करती है।

- कृषि उत्पादकता में कमी:

- जल की कमी का कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो देश के लगभग 80% जल संसाधनों का उपभोग करता है।

- जल की कमी से फसल की उपज कम हो सकती है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और किसानों में निर्धनता बढ़ सकती है।

- आर्थिक हानि:

- जल की कमी भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकती है और जल आपूर्ति एवं उपचार की लागत को बढ़ा सकती है। जल की कमी पर्यटन, व्यापार और सामाजिक कल्याण को भी प्रभावित कर सकती है।

- विश्व बैंक (2016) की ‘जलवायु परिवर्तन, जल और अर्थव्यवस्था’ (Climate Change, Water and Economy) शीर्षक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि जल की कमी वाले देशों को वर्ष 2050 तक आर्थिक विकास में बड़े आघात का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में भूजल संकट से निपटने के लिये प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

आगे की राह

- दक्षिणी भारत में जल संकट से निपटने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सतत् जल प्रबंधन प्रथाएँ, संरक्षण उपाय, जल भंडारण एवं वितरण के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश, जल-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जन जागरूकता अभियान भी शामिल हैं।

- वन वाटर एप्रोच, जिसे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के रूप में भी जाना जाता है, में समुदाय, व्यवसायों, उद्योगों, किसानों, संरक्षणवादियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा अन्य लोगों को शामिल करके उस पारिस्थितिक एवं आर्थिक स्रोत को एकीकृत, समावेशी और सतत् तरीके से प्रबंधित करना शामिल है।

- किसानों को ड्रिप सिंचाई, परिशुद्ध कृषि, फसल चक्र एवं कृषि वानिकी जैसी जल-कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

- एम.एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट कहती है कि 'जल की प्रति बूँद अधिक फसल और आय' (2006) के अनुसार, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से फसल की खेती में लगभग 50% जल बचाया जा सकता है और साथ ही इससे फसलों की उपज 40-60% तक बढ़ सकती है।

- जल की कमी के प्रभावों को कम करने के साथ भावी पीढ़ियों के लिये स्थायी जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: दक्षिण भारत में जल संकट के कारणों तथा प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये। इस संकट के समाधान हेतु उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न.1. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिये सुप्रसिद्ध है, जहाँ बाँधों की शृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? (2021) (a) धौलावीरा उत्तर: A प्रश्न.2. 'वॉटरक्रेडिट' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: C मेन्स:Q.1 जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (2020) Q.2 रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिये जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइये। (2020) |

आंतरिक सुरक्षा

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

प्रिलिम्स के लिये:सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958, भारत छोड़ो आंदोलन, अशांत क्षेत्र, नागा हिल्स, संसद, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अशांत क्षेत्र, अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976, मेन्स के लिये:AFSPA, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 को अगले छह माह के लिये बढ़ा दिया है।

- नगालैंड के आठ ज़िलों और 21 पुलिस स्टेशनों में AFSPA को अगले छह माह के लिये बढ़ा दिया गया है।

- यह अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में भी प्रभावी होगा।

AFSPA क्या है?

- पृष्ठभूमि:

- ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को शांत करने के लिये 15 अगस्त, 1942 को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अध्यादेश लागू किया था।

- यह चार अध्यादेशों की बुनियाद थी, जिसमें विभाजन-प्रेरित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये वर्ष 1947 में लागू किये गए "असम अशांत क्षेत्रों" के लिये एक अध्यादेश भी शामिल था।

- सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958, ने नागा हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने के लिये असम अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1955 का पालन किया।

- व्यापक अनुप्रयोग हेतु अधिनियम को AFSPA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जम्मू और कश्मीर के लिये विशेष रूप से एक समान अधिनियम वर्ष 1990 में अधिनियमित किया गया था।

- परिचय:

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे 11 सितंबर, 1958 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA), 1958 के रूप में जाना जाता है।

- यह अधिनियम दशकों पहले उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ती हिंसा के संदर्भ में लागू हुआ था, जिसे नियंत्रित करना राज्य सरकारों के लिये कठिन था।

- AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तारी करने और वॉरंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने के लिये कानून के तहत बेलगाम शक्ति प्रदान की गई है और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना अभियोजन एवं कानूनी मुकदमों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- राज्य और केंद्र सरकार AFSPA के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड राज्यों के लिये गृह मंत्रालय समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" की अधिसूचना जारी करता है।

AFSPA के अंर्तगत वर्णित अशांत क्षेत्र क्या हैं?

- अशांत क्षेत्र वह है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है। इसे उन स्थानों पर लागू किया जा सकता है जहाँ नागरिक शक्ति की सहायता के लिये सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।

- अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया और किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गईं।

- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद या विवादों के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है।

- केंद्र सरकार, या राज्य के राज्यपाल या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।

- अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार, एक बार 'अशांत' घोषित होने के बाद, क्षेत्र को लगातार तीन महीने की अवधि के लिये अशांत बनाए रखा जाता है। राज्य सरकार यह सुझाव दे सकती है कि राज्य में इस अधिनियम की आवश्यकता है या नहीं।

- वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिये AFSPA का विस्तार करने के लिये समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।

AFSPA के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

- पक्ष में तर्क:

- सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना: AFSPA को उन क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये आवश्यक माना जाता है जहाँ इसे लागू किया जाता है।

- सशस्त्र समूहों और विद्रोही गतिविधियों की उपस्थिति सार्वजनिक सुरक्षा और स्थिरता के लिये लगातार खतरा बनी हुई है।

- AFSPA द्वारा प्रदान की गई कानूनी रूपरेखा के बिना, सुरक्षा बलों के लिये इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है।

- सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना: AFSPA सुरक्षा बलों को उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

- यह उन्हें अशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने, गिरफ्तारियाँ करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करता है।

- सुरक्षा बलों को जटिल सुरक्षा चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने में सक्षम बनाने के लिये यह सशक्तिकरण महत्त्वपूर्ण है।

- कर्मियों के लिये कानूनी सुरक्षा: AFSPA अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

- जब वे चुनौतीपूर्ण और अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं तो ये सुरक्षा उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है।

- ऐसे कानूनी सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं कि सुरक्षाकर्मी अनुचित कानूनी परिणामों के भय के बिना अपना कार्य कर सकें।

- मनोबल बढ़ाना: AFSPA द्वारा प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा सशस्त्र बल कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होती है।

- यह जानते हुए कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते समय वे कानूनी रूप से संरक्षित हैं, चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिये उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं।

- अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों की प्रभावशीलता और दक्षता बनाए रखने के लिये यह मनोबल बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।

- सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना: AFSPA को उन क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये आवश्यक माना जाता है जहाँ इसे लागू किया जाता है।

- विपक्ष में तर्क:

- राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन: AFSPA की धारा 3 केंद्र सरकार को संबंधित राज्य की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित करने का अधिकार देती है।

- इससे राज्यों की स्वायत्तता कमज़ोर होती है और केंद्र सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।

- बल का अत्यधिक उपयोग: AFSPA की धारा 4 अधिकृत अधिकारियों को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करती है, जिसमें व्यक्तियों के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों का उपयोग भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित मृत्यु हो सकती है।

- यह प्रावधान सुरक्षा बलों द्वारा बल के अत्यधिक और असंगत उपयोग के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन: धारा 4 अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और बिना किसी वारंट के परिसर को ज़ब्त करने तथा तलाशी लेने की शक्ति भी देती है।

- इससे व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि यह मनमाने ढंग से हिरासत और तलाशी के विरुद्ध मानक कानूनी प्रक्रियाओं एवं सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देता है।

- जवाबदेही का अभाव: AFSPA की धारा 7 के तहत सुरक्षा बलों के किसी सदस्य के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये केंद्रीय या राज्य अधिकारियों से पूर्व कार्यकारी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

- यह प्रावधान सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि यह उन्हें दण्ड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति देता है।

- दुर्व्यवहार के साक्ष्य: वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त हेगड़े आयोग ने पाया कि जिन छह मामलों की उसने जाँच की, उनमें सभी सात मौतें न्यायेत्तर निष्पादन थीं।

- इसके अतिरिक्त, इसने मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा AFSPA के व्यापक दुरुपयोग को उजागर किया।

- राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन: AFSPA की धारा 3 केंद्र सरकार को संबंधित राज्य की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित करने का अधिकार देती है।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश क्या हैं?

- विधि और व्यवस्था के मामलों पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र के साथ इसके अंतर्संबंध के कारण AFSPA की संवैधानिकता के संबंध में प्रश्न उठे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 में नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने निर्णय में AFSPA की संवैधानिकता की पुष्टि की।

- इस ऐतिहासिक निर्णय में, न्यायालय विशिष्ट निष्कर्षों पर पहुँचा, जिनमें शामिल हैं:

- केंद्र सरकार के पास स्वतः संज्ञान (Suo-Motto Declaration) घोषणा का अधिकार है, फिर भी ऐसी घोषणा जारी करने से पूर्व केंद्र सरकार के लिये राज्य सरकार से परामर्श करना बेहतर होता है।

- AFSPA किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में नामित करने का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं देता है।

- घोषणा की एक निश्चित समय-सीमा होनी चाहिये और उसकी स्थिति का नियमित आकलन होना चाहिये। छह महीने बीत जाने के बाद घोषणा की समीक्षा ज़रूरी है।

- " AFSPA द्वारा दी गई शक्तियों को लागू करते समय, अधिकृत अधिकारी को सफल संचालन के लिये आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग करना चाहिये, और साथ ही सेना "क्या करे व क्या न करे" में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन करना चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अधिनियम संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, साथ ही धारा 4 व 5 के अंर्तगत दी गई शक्तियाँ न तो मनमानी हैं और न ही अनुचित हैं।

आगे की राह

- जीवन रेड्डी समिति की अनुशंसाएँ:

- नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त की।

- समिति की अनुशंसाएँ:

- AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिये एवं गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये।

- सशस्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने हेतु गैरकानूनी गतिविधियाँ अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये और साथ ही प्रत्येक ज़िले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, शिकायत कक्ष भी स्थापित किये जाने चाहिये।

- दूसरी ARC अनुशंसाएँ:

- सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। हालाँकि इन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया है।

- संतोष हेगड़े आयोग की अनुशंसाएँ:

- अधिनियम को अधिक मानवीय तथा सुरक्षा बलों को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता का आकलन करने हेतु प्रति छह माह में AFSPA की समीक्षा की जानी चाहिये।

- समिति ने सुझाव दिया कि केवल AFSPA पर निर्भर रहने के स्थान पर आतंकवाद से निपटने के लिये गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम में उचित संशोधन किया जा सकता है।

- यह भी सिफारिश की गई थी कि सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में भी अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई ज़्यादतियों के आधार पर जाँच से छूट नहीं दी जानी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सुरक्षा अभियानों, मानवाधिकारों एवं शासन पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, AFSPA की निरंतरता के पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSP) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015) |