दल-परिवर्तन रोधी मामलों के निर्णयों में विलंब

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, दल-परिवर्तन रोध, अनुच्छेद 142, भारत निर्वाचन आयोग मेन्स के लिये:दल-परिवर्तन रोधी कानून और भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव, निरर्हता मामलों में अध्यक्ष की भूमिका, दल-परिवर्तन रोधी कानून की न्यायिक व्याख्या |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) की एक पीठ ने दृढ़ता से यह स्पष्ट किया कि यदि विधानसभा अध्यक्ष संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-परिवर्तन रोधी कानून) के तहत दल-परिवर्तन रोधी याचिकाओं पर निर्णय करने में विलंब करता है तो न्यायपालिका “निशक्त” नहीं है।

- यह टिप्पणी राज्य के एक राजनीतिक दल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ निरर्हता याचिकाओं पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लंबे समय तक कार्रवाई न करने के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

दल-परिवर्तन रोधी कानून क्या है?

- परिचय: दल-परिवर्तन रोधी कानून (ADL) को वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़कर पुरः स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य दल अनुशासन को बढ़ावा देने और स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिये विधायकों {संसद सदस्यों (MP) और विधायकों} द्वारा अवसरवादी राजनीतिक दल-परिवर्तन को रोकना है।

- निरर्हता के आधार:

- राजनीतिक दलों के सदस्य: यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है।

- यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के व्हिप के विपरीत मतदान करता है या प्रविरत (मतदान में भाग नहीं लेना) रहता है और 15 दिनों के भीतर इस कृत्य को माफ नहीं किया जाता है।

- निर्दलीय सदस्य: यदि वे चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें निरर्हित घोषित कर दिया जाएगा।

- नामनिर्देशित सदस्य: यदि वे अपना पद ग्रहण करने के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें निरर्हित घोषित कर दिया जाएगा।

- राजनीतिक दलों के सदस्य: यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है।

- अपवाद: ADL के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष को निरर्हता से छूट दी गई है यदि वे स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं या पद पर बने रहने के बाद फिर से उसमें शामिल हो जाते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य भूमिका की गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

- यदि किसी पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है तथा उसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय के लिये सहमत हो जाते हैं तो किसी सदस्य को निरर्हित नहीं ठहराया जाता है।

- अध्यक्ष की भूमिका: दसवीं अनुसूची के तहत, अध्यक्ष दल-परिवर्तन करने वाले विधायकों की निरर्हता पर निर्णय लेने के लिये अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

- विधि में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है जिसके भीतर अध्यक्ष को दल-परिवर्तन के मामलों पर निर्णय लेना होगा, जिसके कारण कुछ मामलों में अत्यधिक विलंब हो जाता है।

- न्यायिक सशक्तीकरण: अनुच्छेद 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिये आवश्यक किसी भी प्रकार का आदेश पारित कर सकता है, जिसमें संवैधानिक प्राधिकारियों को उचित अवधि के भीतर कार्य करने के लिये बाध्य करना भी शामिल है।

- एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि अधिकरण के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार उपलब्ध हैं। चूँकि निरर्हता के मामलों में अध्यक्ष न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसलिये सर्वोच्च न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है, जैसा कि वह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) जैसे अन्य संवैधानिक अधिकरणों के लिये करता है।

दल-परिवर्तन रोधी न्यायिक निर्णय

- किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हु (वर्ष 1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल के मामलों में पीठासीन अधिकारी के अधिकार को बरकरार रखा तथा निर्णय दिया कि यह असंवैधानिक नहीं है तथा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (वर्ष 1994) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ने" के लिये औपचारिक त्यागपत्र की आवश्यकता नहीं होती है और इसका अनुमान विधायक के आचरण से लगाया जा सकता है।

- कैशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (वर्ष 2020) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष को दलबदल के मामलों का फैसला उचित समय के भीतर (अधिमानतः 3 महीने के भीतर) करना चाहिये।

निरर्हता में विलंब होने से शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- लोकतांत्रिक अवमूल्यन: विलंब से दलबदलुओं को पद पर बने रहने का मौका मिल जाता है, जिससे लोकप्रिय जनादेश में संभावित रूप से विकृति आ सकती है। इससे दसवीं अनुसूची का उद्देश्य कमज़ोर हो जाता है तथा यह कार्यात्मक रूप से अप्रभावी हो जाती है।

- राजनीतिक नैतिकता: लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को खत्म करता है तथा राजनीतिक अवसरवाद और हॉर्स ट्रेडिंग (राजनीतिक समर्थन की खरीद-फरोख्त) की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

- शासन व्यवस्था में कमी: जब दलबदलू सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो नीति निर्माण प्रभावित होता है और विपक्षी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है।

- केस स्टडी: महाराष्ट्र (वर्ष 2022) में अध्यक्ष द्वारा निरर्हता कार्यवाही में देरी से सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता उत्पन्न हुई।

- चुनावी जवाबदेही: निर्णय लेने में विलंब होने से पुनर्निर्वाचन में बाधा उत्पन्न होती है और मतदाताओं को उनके जनादेश के अनुरूप प्रतिनिधियों को चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जाता है।

- सत्तारूढ़ दलों द्वारा शोषण: कार्यवाही में विलंब से प्रायः सत्तारूढ़ दल के हितों को लाभ पहुँचता है, विशेषकर जब अध्यक्ष उसी पार्टी का हो।

- सत्तारूढ़ दलों को सुनियोजित दलबदल के माध्यम से सत्ता को मज़बूत करने की अनुमति देता है।

दलबदल विरोधी कानून को मज़बूत करने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?

- निर्णयों के लिये वैधानिक समय सीमा: जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय (कैशम मेघचंद्र, 2020) द्वारा अनुशंसित किया गया है, अनिश्चितकालीन विलंब को रोकने के लिये निरर्हता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिये अध्यक्षों के लिये एक समयबद्ध रूपरेखा (जैसे, 90 दिन) प्रस्तुत की जानी चाहिये।

- स्वतंत्र प्राधिकरण को निर्णय लेने की शक्तियाँ: निर्णय लेने की शक्ति अध्यक्ष से हटाकर किसी बाहरी, तटस्थ न्यायाधिकरण या भारत के निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाना चाहिये।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने सिफारिश की थी कि दलबदल के आधार पर निरर्हता का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिये।

- पार्टी व्हिप का सीमित दायरा: व्हिप के प्रवर्तन को विश्वास प्रस्तावों और धन विधेयकों तक सीमित रखना तथा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के भय के बिना नीतिगत मुद्दों पर विवेक-आधारित मतदान करने की अनुमति देना।

- राजनीतिक नैतिकता को प्रोत्साहित करना: परामर्शात्मक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना और राजनीतिक दलों के भीतर असहमति की अनुमति देना, ताकि विधायकों को वैचारिक या नीतिगत मतभेदों के कारण दल बदलने की आवश्यकता कम हो सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: दलबदल विरोधी मामलों में विलंब से शासन और चुनावी जवाबदेही पर क्या प्रभाव पड़ता है? समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल-बदल विरोधी प्रावधान हैं? (2014) (a) दूसरी अनुसूची उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून, जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिये उत्तरदायी माना जा सकता है? (2013) प्रश्न. ‘एकदा स्पीकर, सर्वदा स्पीकर’! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिये इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिये? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिये इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? (2020) |

भारत में वायु प्रदूषण

प्रिलिम्स के लिये:वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA), PM 10, PM 2.5, ओज़ोन (O3), अमोनिया (NH3), लेड (Pb), ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)। मेन्स के लिये:वायु प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियाँ और उनसे निपटने के उपाय। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में वायु प्रदूषण एक सतत् सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है, जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी चुनौती है जो स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और विकास को प्रभावित करती है।

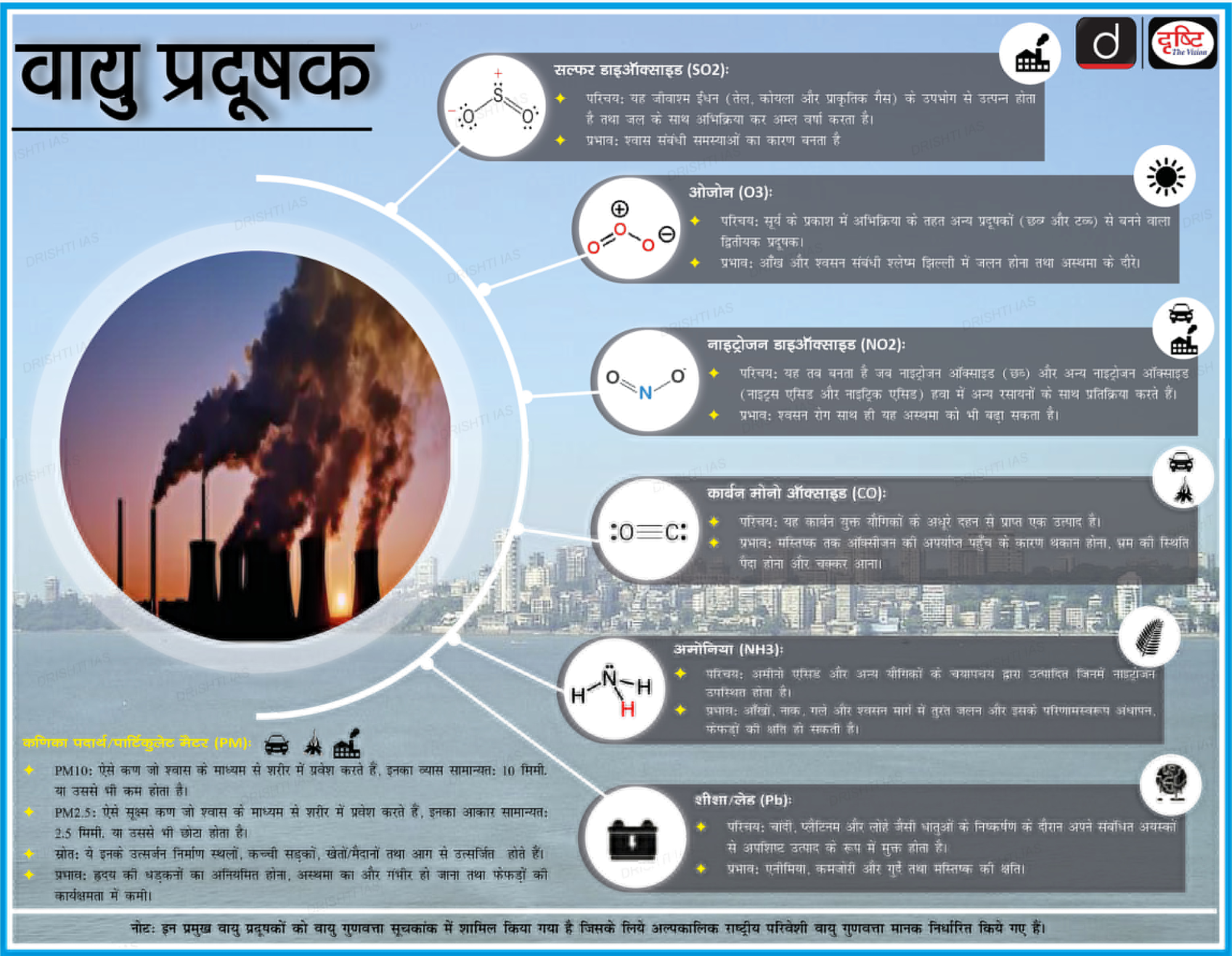

वायु प्रदूषण

- वायु प्रदूषण, रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों द्वारा वायु का संदूषण है जो इसकी प्राकृतिक संरचना को बदल देता है।

- प्रमुख स्रोतों में दहन, वाहन, उद्योग और अग्नि शामिल हैं।

- वायु प्रदूषक जैसे PM, CO, O₃, NO₂, और SO₂ श्वसन संबंधी बीमारियों और उच्च मृत्यु दर का कारण बनते हैं।

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति और प्रभाव क्या है?

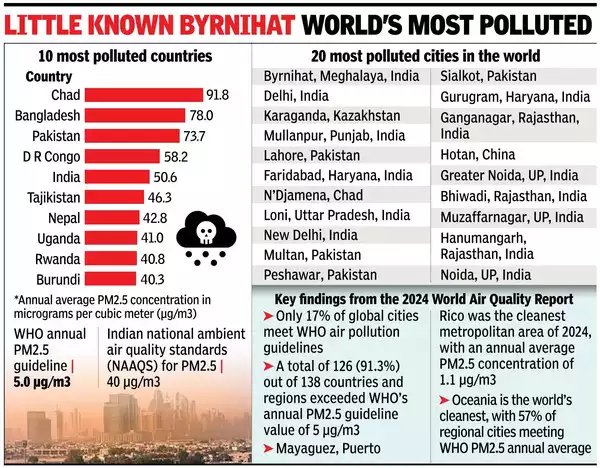

- भारत में वायु प्रदूषण: IQAir की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत 5 वाँ सबसे प्रदूषित देश है, जिसका औसत PM2.5 स्तर 50.6 µg/m³ है, जो WHO की सुरक्षित सीमा (5 µg/m³) से 10 गुना अधिक है।

- दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जबकि बर्नीहाट (असम-मेघालय सीमा) विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है।

- वैश्विक प्रदूषण सूची में भारत शीर्ष पर है, जहाँ शीर्ष 10 में से 6 शहर तथा शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर 99% आबादी प्रदूषित वायु में साँस लेती है, तथा निम्न और मध्यम आय वाले देश इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं।

- वायु प्रदूषण का प्रभाव:

- स्वास्थ्य प्रभाव: वर्ष 2021 में, वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 8.1 मिलियन मौतें हुईं, जिसमें भारत (2.1 मिलियन) और चीन (2.3 मिलियन) सबसे अधिक प्रभावित हुए (स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024)।

- स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में श्वसन संक्रमण, फेफड़े के रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (COPD), अस्थमा, हृदयाघात और जठरांत्र संबंधी समस्याएँ शामिल हैं।

- आर्थिक क्षति: वायु प्रदूषण उत्पादकता न्यून करके, उपभोक्ता गतिविधि को कम करके, स्वास्थ्य लागत में वृद्धि करके और परिसंपत्ति दक्षता को कम करके सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कम करता है।

- सौर दक्षता में कमी: वायु प्रदूषण विकिरण को अवरुद्ध करके सौर ऊर्जा दक्षता को कम करता है, जबकि बढ़ता तापमान फोटोवोल्टिक प्रदर्शन को कम करता है।

- वर्ष 2041-2050 तक भारत की सौर पैनल दक्षता में 2.3% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे कम से कम 840 GWh विद्युत् की वार्षिक हानि हो सकती है।

- पर्यावरणीय क्षरण: वायु प्रदूषण ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि करके जलवायु परिवर्तन को तीव्र करता है, अम्लीय वर्षा और विषाक्त पदार्थों के निर्माण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करता है, और जैवविविधता को खतरा पहुँचाता है।

- यह अत्यधिक नाइट्रोजन जमाव के कारण पौधों को कमज़ोर बनाता है तथा ओज़ोन प्रदूषण के कारण प्रकाश संश्लेषण को बाधित करके फसल की पैदावार को कम करता है।

- स्वास्थ्य प्रभाव: वर्ष 2021 में, वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 8.1 मिलियन मौतें हुईं, जिसमें भारत (2.1 मिलियन) और चीन (2.3 मिलियन) सबसे अधिक प्रभावित हुए (स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024)।

वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं?

और पढ़ें: वायु प्रदूषण के कारण

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

- वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (दिल्ली के लिये)

- वाहन प्रदूषण कम करने के लिये:

- BS-VI वाहन

- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से अपनाना और विनिर्माण (FAME)

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- WHO की 4 स्तंभ रणनीति: WHO ने वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को दूर करने के लिये 4 स्तंभ रणनीति अपनाते हुए एक संकल्प अपनाया। वे 4 स्तंभ हैं:

- ज्ञान आधार का विस्तार

- निगरानी और रिपोर्टिंग

- वैश्विक नेतृत्व और समन्वय

- संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण

भारत में वायु प्रदूषण से निपटने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- विविध स्रोत: वायु प्रदूषण उद्योगों, वाहनों, बायोमास दहन, विनिर्माण और पराली दहन जैसे मौसमी कारकों से उत्पन्न होता है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- कमज़ोर निगरानी और नीतिगत अंतराल: भारत को वायु गुणवत्ता निगरानी और नीतिगत अंतराल की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- जबकि BS-VI मानदंड और PMUY स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन में कमी है।

- चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की कमी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये FAME का प्रयास असफल हो रहा है।

- वित्तीय एवं तकनीकी बाधाएँ: सीमित वित्तपोषण, पुरानी प्रदूषण नियंत्रण तकनीकें, तथा संसाधनों का कम उपयोग प्रगति को धीमा कर रहे हैं।

- NCAP का लक्ष्य वर्ष 2026 तक PM 2.5 में 40% की कमी लाना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन और वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि बजट अत्यल्प है (यह चीन के वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यय का 1% से भी कम)।

- प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता: भारत स्मॉग टावरों और AI डैशबोर्ड जैसे उच्च तकनीक समाधानों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि बायोमास के दहन, अप्रचलित औद्योगिक प्रक्रियाओं और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जैसे प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की अनदेखी कर रहा है।

- व्यवहारिक एवं सामाजिक बाधाएँ: हरित प्रौद्योगिकियों के प्रति जनता का प्रतिरोध, ठोस ईंधन पर निर्भरता तथा वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूकता में कमी से प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।

- इसके अतिरिक्त, वास्तविक कार्यान्वयन की तुलना में अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से प्रभावी नीति कार्यान्वयन में विलंब होता है।

- समन्वय और ऋतुनिष्ठ चुनौतियाँ: अप्रभावी अंतर-राज्यीय सहयोग और ऋतु विशिष्ट प्रदूषण वृद्धि (जैसे: पराली दहन, सर्दियों में कुहासा, आँधी-अंधड़) से प्रवर्तन की प्रक्रिया जटिल होती है।

- सम-विषम योजना और निर्माण प्रतिबंध जैसी स्थानीय नीतियों से अस्थायी राहत प्राप्त होता है, लेकिन इनका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता।

आगे की राह

- विकेंद्रीकृत और डेटा-संचालित शासन: नगर निकायों, शहरी योजनाकारों और सामुदायिक नेताओं का सशक्तीकरण कर स्थानीय शासन का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है।

- लक्षित हस्तक्षेपों के लिये केवल परिवेशी वायु निगरानी पर निर्भर रहने के स्थान पर वास्तविक समय में उत्सर्जन ट्रैकिंग का उपयोग किया जाना चाहिये।

- तकनीकी और संरचनात्मक सुधार: AI डैशबोर्ड और स्मॉग टावर जैसे नवाचारों को प्रणालीगत सुधारों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा और नगरीय क्षेत्रों में कोयले के उपयोग को प्रतिबंधित करना।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेना: भारत, चीन की तरह स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेज़ी लाकर, ब्राज़ील की तरह अपशिष्ट प्रबंधन करने वालों को औपचारिक पुनर्चक्रण प्रणालियों में एकीकृत करके तथा कैलिफोर्निया की तरह प्रदूषण जुर्माने को हरित पहलों में पुनर्निवेशित करके वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख ले सकता है।

- क्षेत्र-विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण:

- वाहन उत्सर्जन: सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने, वाहन स्क्रैपिंग नीतियों का कार्यान्वन करने और EV बुनियादी ढाँचे का संवर्द्धन करने की आवश्यकता है।

- औद्योगिक प्रदूषण: उत्सर्जन मानदंडों को अधिक कठोर करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, और कोयला आधारित उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।

- निर्माण एवं बायोमास दहन: धूल नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देश कार्यान्वित करने, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने, तथा फसल अवशेषों के लिये विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- व्यवहार परिवर्तन: जागरूकता बढ़ाने, प्रदूषण निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल किये जाने, तथा रिपोर्टिंग तंत्र और संधारणीय प्रथाओं के समर्थन के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिये।

अन्य देशों में वायु प्रदूषण संबंधी सर्वोत्तम अभ्यास

- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (चीन): चीन ने चरणबद्ध तरीके से कोयले का उपयोग समाप्त कर, उत्सर्जन हेतु सख्त मानदंडों का कार्यान्वन कर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर प्रदूषण स्तर को कम किया।

- समुदाय-प्रेरित अपशिष्ट प्रबंधन (ब्राज़ील): ब्राज़ील ने अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों को औपचारिक पुनर्चक्रण प्रणालियों में एकीकृत किया, जिससे अपशिष्ट पृथक्करण में सुधार हुआ और लैंडफिल उत्सर्जन में कमी आई।

- प्रदूषण राजस्व पुनर्निवेश (कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका): कैलिफोर्निया की कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली के अंतर्गत प्रदूषण जुर्माने का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा और सुविधावंचित समुदायों में पुनर्निवेशित करने के लिये किया जाता है।

- कोयला प्रतिबंध और अल्प उत्सर्जन अंचल (लंदन, यूनाइटेड किंगडम): लंदन ने कोयले पर प्रतिबंध लगाकर और संकुलन मूल्य निर्धारण लागू करके वायु प्रदूषण को कम किया।

निष्कर्ष:

आगामी समय में भारत में वायु की स्वच्छता प्रभावी स्थानीय शासन, डेटा-संचालित नीतियों और सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है। वायु प्रदूषण का नगरीय नियोजन, लोक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के हिस्से के रूप में निराकरण किया जाना चाहिये। स्वच्छ वायु प्राप्त करने के लिये सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक समाधान और संधारणीय परिवर्तन के लिये सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में वायु प्रदूषण को गंभीर बनाने वाले कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। समस्या का प्रभावी समाधान करने के उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से कारण/कारक बेंज़ीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं ? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न. प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण (बायोरेमीडिएशन) तकनीक के कौन-सा/से लाभ है/हैं ? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों (ए.क्यू.जी.) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से, ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? (2021) प्रश्न. भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (2020) |

गोरखा समुदाय संबंधी चिंताएँ

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) ने गोरखा समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित उनकी चिंताओं का समाधान करना था।

गोरखा कौन हैं?

- गोरखा (जिन्हें गुरखा भी कहते हैं) एक मार्शल समुदाय है जिसका उदय नेपाल से हुआ और यह अपनी बहादुरी, वफादारी और प्रवीण युद्ध कौशल के लिये विख्यात है।

- गोरखाओं का नाम पश्चिमी नेपाल के गोरखा साम्राज्य से उद्भूत हुआ है। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह (1743-75) ने नेपाल को एकीकृत किया और गोरखा शक्ति का विस्तार किया।

- नृजातीयता: गोरखा एक एकल जातीय समूह नहीं है अपितु इसमें नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों के गुरुंग, मगर, रईस, लिंबू और अन्य कई जातीय समूह शामिल हैं।

- गोरखा रेजिमेंट: क्रूर योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें विभिन्न सेनाओं, विशेषकर ब्रिटिश, भारतीय और नेपाली सेनाओं में सेवा करने के लिये प्रेरित किया।

- एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-1816) के बाद, जिसे गोरखा युद्ध भी कहते हैं, अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया।

- गोरखा रेजिमेंट एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद वर्ष 1815 से भारतीय सेना का हिस्सा रही है।

गोरखाओं की चिंताएँ क्या हैं?

- गोरखालैंड की मांग: दार्जिलिंग, तराई और दुआर (Dooars) को शामिल करते हुए एक अलग गोरखालैंड राज्य की मांग 1980 के दशक से गोरखा पहचान की राजनीति के केंद्र में रही है।

- गोरखा नेताओं का मानना है कि राज्य का दर्जा उन्हें राजनीतिक मान्यता, सांस्कृतिक स्वायत्तता और प्रशासनिक सशक्तीकरण प्रदान करेगा।

- गोरखा भारत के भीतर संवैधानिक और सांस्कृतिक मान्यता चाहते हैं, जिसमें उनकी भाषा, रीति-रिवाज और विशिष्ट जातीय पहचान की सुरक्षा भी शामिल है।

- अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा: कई गोरखा समुदाय जैसे राय, लिंबू, गुरुंग, तमांग और अन्य दशकों से ST दर्जे की मांग कर रहे हैं।

- इस मान्यता से सामाजिक न्याय, शैक्षिक अवसर और सकारात्मक कार्यवाही के लाभ प्राप्त होंगे।

- केंद्र द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद इस प्रक्रिया में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है।

- अग्निपथ योजना: भारत की अग्निपथ योजना, जो केवल चार वर्ष की सेवा प्रदान करती है, तथा सेवा में बने रहने तक कोई पेंशन नहीं देती, जिससे नेपाली गोरखाओं में नौकरी की असुरक्षा की आशंका बढ़ गई है।

- नेपाल इसे वर्ष 1947 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन मानता है, जिसमें स्थायी सेवा और पेंशन लाभ सुनिश्चित किया गया था।

- भू-राजनीतिक तनाव: इसके अतिरिक्त, भू-राजनीतिक तनाव भी उभर कर सामने आया है, तथा रिपोर्टें (जैसे कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन) बताती हैं कि चीन की गोरखाओं की भर्ती में रुचि है। राजनयिक समाधान अभी भी लंबित है, तथा उम्मीदें भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पर टिकी हैं।

और पढ़ें: गोरखा सैनिकों पर वर्ष 1947 का त्रिपक्षीय समझौता

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में गोरखा समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का विश्लेषण कीजिये। |

स्वास्थ्य देखभाल में करुणा

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत, टेली मानस मेन्स के लिये:सार्वजनिक सेवा वितरण में करुणा और नैतिकता की भूमिका, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुधार |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर (PHC)" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें करुणा को PHC में सुधार और रोगी-केंद्रित, सम्मानजनक देखभाल के माध्यम से बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने की कुंजी के रूप में रेखांकित किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में करुणा का क्या महत्त्व है?

- परिचय: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में करुणा का तात्पर्य मानवीय पीड़ा की पहचान के साथ-साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उसके निवारण के लिये प्रेरणा और कार्यवाही से है।

- यह केवल एक नैतिक मूल्य नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक प्रेरक है जो देखभाल की गुणवत्ता, पहुँच और समानता को बढ़ाता है।

- महत्त्व: करुणा सहानुभूति और समानुभूति से भिन्न है। सहानुभूति निष्क्रियता और दया से प्रेरित होती है, जबकि समानुभूति भावनात्मक थकावट का कारण बन सकती है।

- इसके विपरीत, करुणा भावनात्मक संबंध को विचारशील कार्यवाही के साथ एकीकृत करती है, जिससे यह स्वास्थ्य देखभाल में अधिक धारणीय और प्रभावी दृष्टिकोण बन जाता है।

- स्वास्थ्य देखभाल में भूमिका: भारत में मानसिक विकारों की आजीवन व्यापकता 13.7% है, और भारत की 15% वयस्क आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करती है।

- WHO का अनुमान है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ प्रति 10000 जनसंख्या पर 2443 दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALY) है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण वर्ष 2012-2030 के बीच होने वाली आर्थिक क्षति 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

- भारत में जागरूकता की कमी, सामाजिक बहिष्करण और पेशेवरों की कमी के कारण मानसिक विकार से पीड़ित 70% से 92% लोगों को उचित उपचार नहीं मिल पाता है।

- अवसाद और चिंता के बढ़ते मामलों के साथ, करुणा स्वास्थ्य सेवा में एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गई है। यह सेवाओं को अधिक उत्तरदायी, सम्मानजनक और समग्र बनाकर लोगों पर केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देती है।

- इसके अलावा, करुणा रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्द्धन, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल सहित संपूर्ण स्वास्थ्य सातत्य को मज़बूत करती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि देखभाल प्रभावी और सहानुभूतिपूर्ण हो।

- करुणा विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों, LGBTQ+ व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य हाशिये के समूहों के लिये समावेशी देखभाल को बढ़ावा देती है।

करुणामयी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित केस स्टडीज़

- घरेलू हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती आशा कार्यकर्त्ता:

- मुख्य अभिकर्त्ता: आशा कार्यकर्त्ता प्रवीणा बेन

- नैतिक दृष्टिकोण: आशा कार्यकर्त्ताओं ने घरेलू हिंसा, जो कि एक बेहद संवेदनशील और आक्षिप्त (Stigmatized) मुद्दा है, को संबोधित करने के लिये मातृ स्वास्थ्य से परे अपनी भूमिकाएँ बढ़ाईं।

- उन्होंने निजी रेफरल और आघात-सूचित देखभाल सुनिश्चित कर पीड़ितों की गरिमा और स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा।

- तमिलनाडु के आपदा-मोचन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र:

- नैतिक दृष्टिकोण: तमिलनाडु की स्वास्थ्य प्रणाली आपदा मोचन के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके पूर्वानुमानित नैतिक शासन का प्रदर्शन करती है।

- इसके अंतरविभागीय समन्वय से संकट के दौरान त्वरित, मानवीय कार्रवाई सुनिश्चित होती है और साथ ही सर्वाधिक सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के लिये संसाधन के नैतिक आवंटन को प्राथमिकता दी जाती है।

- नैतिक दृष्टिकोण: तमिलनाडु की स्वास्थ्य प्रणाली आपदा मोचन के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके पूर्वानुमानित नैतिक शासन का प्रदर्शन करती है।

- जनजातीय क्षेत्रों में नैदानिक प्रयास:

- मुख्य अभिकर्त्ता: डॉ. विदित पांचाल, अमृत क्लिनिक (एनजीओ: बेसिक हेल्थ सर्विसेज)।

- नैतिक दृष्टिकोण: अनुपयुक्त बुनियादी ढाँचे और सीमित सहायता के बावजूद, डॉ. पांचाल ने गंभीर रूप से बीमार टीबी रोगी तुकाराम को दूरवर्ती अस्पताल में रेफर करने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही रोगी का उपचार करने का चयन किया और प्रशासनिक सुविधा की अपेक्षा रोगी की गरिमा और सुविधा को प्राथमिकता दी।

- उन्होंने परोपकार और करुणा के साथ कार्य किया, जीवन के अंतिम समय में देखभाल में सांत्वना प्रदान की और पीड़ा को कम किया।

भारत में करुणामयी स्वास्थ्य उपचार को बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- करुणा को संस्थागत बनाना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्वास्थ्य देखभाल का जन-केंद्रित होने और इसमें नैतिक प्रावधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

- इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने के लिये, करुणा को दक्षता और प्रभावशीलता के साथ-साथ देखभाल की गुणवत्ता (QoC) के एक महत्त्वपूर्ण आयाम के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिये।

- रोगी-प्रदाता संपर्क में सुधार के लिये आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (HWC) में करुणामयी व्यवहार अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की क्षमता में वृद्धि: स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को आघात-सूचित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और सहायक नर्स दाइयों को, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, किशोर स्वास्थ्य और मानसिक संकट संबंधी उपचार करने के दौरान करुणामय वार्ता करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।

- अंकेक्षण में करुणा मीट्रिक्स का एकीकरण: 15वें वित्त आयोग में परिणाम-आधारित स्वास्थ्य अनुदान की अनुशंसा की गई और इसके साथ संरेखित करते हुए, रोगी के फीडबैक तंत्रों से प्राप्त करुणा स्कोर को परिणामों में एकीकृत किया जा सकता है।

- यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को करुणामय स्वास्थ्य सेवा के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

- नीति आयोग के विज़न 2035 में लोगों को प्राथमिकता देने वाली डेटा प्रणालियों पर ज़ोर दिया गया है, जिससे नैतिक डेटा संग्रह और सम्मानजनक सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित होती है।

- पाठ्यक्रम में सुधार: करुणामय नेतृत्व, दुःख परामर्श और कालांत (end-of-life) संचार पर मॉड्यूल प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

- मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप: टेली मानस में, जो वर्तमान में 20 से अधिक भाषाओं में संचालित है और जिसने 1.8 मिलियन लोगों की सहायता की, प्रथम-स्तरीय प्रत्युत्तरों के लिये सहानुभूति प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल करना चाहिये।

- ऐसी रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है जिनसे गृहवीक्षा (Home Visit), मातृ परामर्श और सामुदायिक स्वास्थ्य संवाद को बढ़ावा मिले।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षण में महत्त्वपूर्ण आयाम के रूप में करुणा के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। भारत अपनी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों में करुणा को किस प्रकार शामिल कर सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2020) |

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

प्रिलिम्स के लिये:वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, लोकसभा, राज्यसभा, वक्फ अधिनियम,1995, मुतवल्ली, परिसीमन अधिनियम, 1963, समता का अधिकार (अनुच्छेद 14), अनुच्छेद 26। मेन्स के लिये :वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और संबंधित चिंताएँ। |

स्रोत: TOI

चर्चा में क्यों?

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।

- यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने और संबंधित विवादों को निपटाने की अनुमति मिलती है।

- विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की कार्यकुशलता में सुधार लाना, वक्फ से संबंधित परिभाषाओं को अद्यतन करना, पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा रिकॉर्ड प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

वक्फ क्या है?

- वक्फ: यह किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिये किये गए दान को संदर्भित करता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना। वक्फ अविभाज्य होता है, अर्थात इसे बेचा, उपहार में, विरासत में या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता।

- पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: वक्फ

वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिनियम, 1995 क्या है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिनियम, 1995

नोट: कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्तियाँ हैं, जिनका क्षेत्रफल 38 लाख एकड़ से अधिक है।

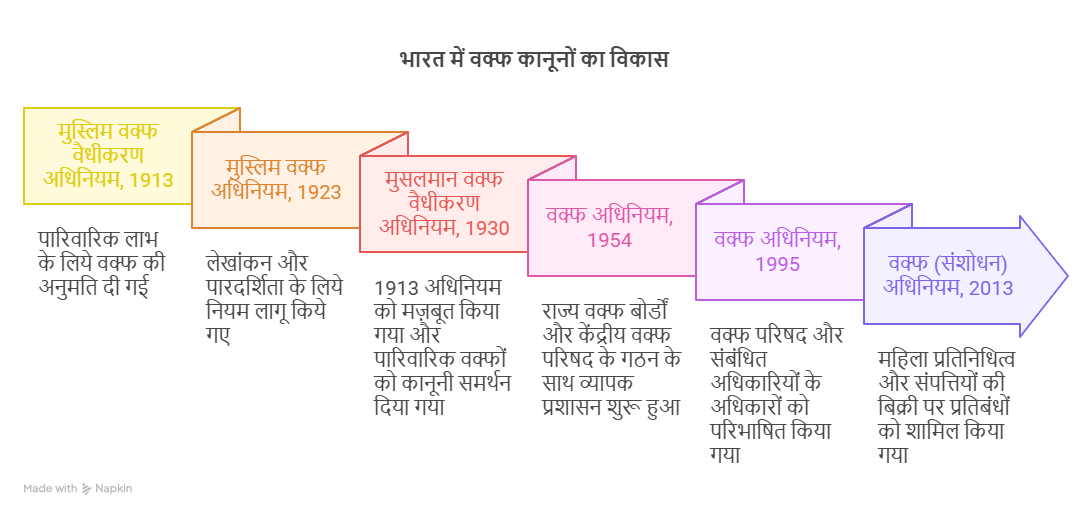

भारत में वक्फ कानून का विकास

विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- वक्फ से ट्रस्टों का पृथक्करण: किसी भी विधि के तहत मुस्लिमों द्वारा स्थापित ट्रस्ट अब वक्फ नहीं माने जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि व्यक्तियों का अपने ट्रस्टों पर पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा।

- वक्फ समर्पण की पात्रता: केवल वे व्यक्ति, जो कम-से-कम पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित कर सकते हैं।

- वक्फ बोर्ड के पास पहले से पंजीकृत संपत्तियाँ तब तक वैसी ही रहेंगी जब तक कि वे विवादित न हों या सरकारी भूमि के रूप में पहचानी न गई हों।

- पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकार: वक्फ समर्पण से पूर्व महिलाओं को अपनी वैधानिक विरासत प्राप्त करनी चाहिये, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिये विशेष प्रावधान शामिल हैं।

- मनमाने संपत्ति दावों की समाप्ति: मूल वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 को हटा दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्डों को मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से रोका जा सके।

- वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देती है कि वह निर्धारित कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

- वक्फ न्यायाधिकरण: वक्फ न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होते हैं—एक ज़िला न्यायाधीश, संयुक्त सचिव स्तर का राज्य सरकार का अधिकारी, तथा मुस्लिम विधि और न्यायशास्त्र का एक विशेषज्ञ।

- पीड़ित पक्ष वक्फ न्यायाधिकरण के आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर सीधे संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

- सरकारी भूमि और वक्फ विवाद: सरकारी संपत्तियों पर किये गए वक्फ दावों की जाँच कलेक्टर से उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा की जाएगी, ताकि किसी भी अनुचित दावे को रोका जा सके।

- वार्षिक अंशदान में कमी: वक्फ बोर्डों के लिये वक्फ संस्थाओं का अनिवार्य अंशदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

- वार्षिक लेखा परीक्षा सुधार: एक लाख रुपए से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं के खातों की लेखा परीक्षा राज्य द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों से कराना अनिवार्य होगा।

- प्रौद्योगिकी और केंद्रीय पोर्टल: वक्फ संपत्ति प्रबंधन को स्वचालित करने के लिये एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा।

- मुतवल्लियों (वक्फ के कार्यवाहक) को वक्फ संपत्ति का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

- विविध प्रतिनिधित्व: समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किये जाएंगे, तथा मुस्लिम सदस्यों में कम-से-कम दो महिलाएँ अनिवार्य रूप से होंगी।

- वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानी और अन्य ओबीसी मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।

- परिसीमन अधिनियम का अनुप्रयोग: अब वक्फ संपत्ति से संबंधित दावों पर परिसीमन अधिनियम, 1963 लागू होगा, जिससे लंबी मुकदमेबाज़ी कम हो जाएगी।

- परिसीमन अधिनियम शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने तथा कानूनी कार्यवाही में अनावश्यक देरी को रोकने के लिये मामलों को दायर करने की समय-सीमा निर्धारित करता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की आवश्यकता क्या थी?

- वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता: "एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ" सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियाँ स्थायी बनी रहें, हालाँकि, इसी कारण अक्सर जटिल विवाद उत्पन्न होते हैं।

- उदाहरण: इस सिद्धांत ने विभिन्न विवादों को जन्म दिया है, जैसे बेट द्वारका में द्वीपों पर स्वामित्व के दावे, जहाँ स्वामित्व निर्धारित करने में अदालतों को गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- खराब प्रबंधन: वक्फ अधिनियम, 1995 वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन और भूमि अतिक्रमण को रोकने में विफल रहा है।

- उदाहरण: कर्नाटक में (वर्ष 1975 से 2020 के बीच), 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थल, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें और मंदिर शामिल हैं।

- न्यायिक निगरानी का अभाव: वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं है, जिससे न्यायिक समीक्षा सीमित हो जाती है और पारदर्शिता प्रभावित होती है।

- शक्तियों का दुरुपयोग: वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 का उपयोग निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिये किया गया है, जिससे कई कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं।

- उदाहरण: केरल में लगभग 600 ईसाई परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया जब वक्फ बोर्ड ने उनकी पैतृक भूमि पर दावा किया, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 से संबंधित क्या चिंताएँ हैं?

- सरकारी नियंत्रण में वृद्धि: आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक सरकार को वक्फ संपत्तियों के विनियमन और उनकी स्थिति निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है।

- अधिनियम की धारा 40 को हटाने से यह अधिकार सरकारी अधिकारियों को मिल जाएगा कि वे निर्धारित कर सकें कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं।

- मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कमी: आलोचकों का तर्क है कि वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम अधिकारियों को शामिल करना अनुच्छेद 26 के तहत समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का जो अधिकार प्राप्त है, उसका उल्लंघन करता है।

- "मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले मुसलमान" की परिभाषा में अस्पष्टता: विधेयक में वक्फ संपत्ति आवंटन के लिये "मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले मुसलमान" की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जिससे धार्मिक विद्वानों की भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के कारण कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- "उपयोगकर्त्ता द्वारा वक्फ" सिद्धांत का निष्कासन: आलोचकों को आशंका है कि "उपयोगकर्त्ता द्वारा वक्फ" सिद्धांत को हटाने से, जो दीर्घकालिक धार्मिक उपयोग के माध्यम से संपत्तियों को मान्यता देता है, कई मौजूदा साइटों को उनकी वक्फ स्थिति खोने का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष:

वर्ष 2024 विधेयक का उद्देश्य विधिक और तकनीकी सुधारों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना, दुरुपयोग को रोकना और विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करना है। हालाँकि, सरकारी नियंत्रण, प्रतिनिधित्व और संपत्ति के अधिकारों संबंधी विषयों का सामुदायिक स्वायत्तता के साथ विनियामक निरीक्षण को संतुलित करने के लिये वार्ता के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिये। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के नियम अभी जारी किये जाने हैं और उम्मीद है कि इनसे अस्पष्टता और अन्य चिंताओं का समाधान होगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ शासन में किस प्रकार सुधार करना है और इसके प्रावधानों के संबंध में क्या चिंताएँ व्यक्त की गई हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2018) |