जैव विविधता और पर्यावरण

निकोबार पत्तन योजना नो-गो ज़ोन से अनुमत क्षेत्र में परिवर्तित

प्रिलिम्स के लिये:ग्रेट निकोबार परियोजना, नीति आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, मलक्का जलडमरूमध्य, पर्यावरण प्रभाव आकलन, तटीय विनियमन क्षेत्र मेन्स के लिये:ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, तटीय विनियमन क्षेत्र, संरक्षण से संबंधित महत्त्व और चिंताएँ |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) की अगुआई में शुरू की गई ग्रेट निकोबार ‘समग्र विकास’ परियोजना चर्चा का विषय बन गई है। प्रारंभ में इस परियोजना को संभावित रूप से नो-गो ज़ोन के लिये चिह्नित किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय समिति (HPC) ने इसे स्वीकार्यता प्रदान की है।

ग्रेट निकोबार ‘समग्र विकास’ परियोजना क्या है?

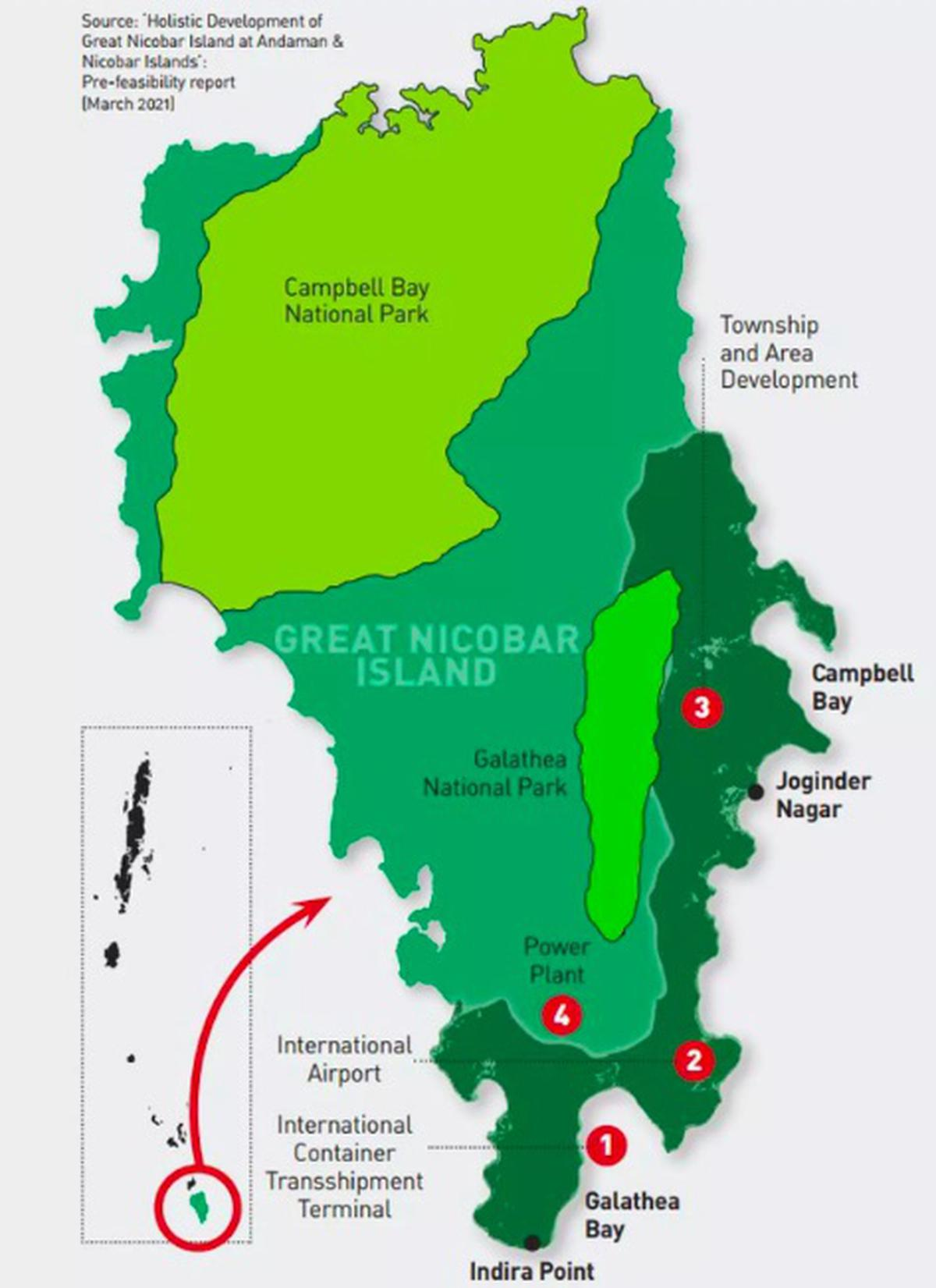

- परियोजना अवलोकन: वर्ष 2021 में प्रारंभ हुई, ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसका उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर में बदलाव करना है।

- संबंधित घटक:

- ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट: एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT) से क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद।

- ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: वैश्विक संपर्क को सुविधाजनक बनाना।

- टाउनशिप का विकास: नवीन शहरी विकास, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल हो सकता है।

- पॉवर प्लांट: 450 MVA गैस और सौर-आधारित पॉवर प्लांट का निर्माण।

- रणनीतिक स्थान: मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक प्रमुख समुद्री मार्ग।

- परियोजना का उद्देश्य अतिरिक्त सैन्य बलों, बड़े युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और सैनिकों की तैनाती को सुविधाजनक बनाना है।

- मलक्का जलडमरूमध्य के नज़दीक यह परिवर्तन भारत के रणनीतिक हितों, विशेष रूप से इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति और प्रभाव, के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- पर्यावरण पर परियोजना का प्रभाव:

- वनोन्मूलन: इस परियोजना के तहत ग्रेट निकोबार के समृद्ध वर्षावनों में लगभग 8.5 लाख वृक्षों की कटाई शामिल है।

- वन्यजीवों का विस्थापन: गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना रद्द करना और गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान के लिये "ज़ीरो एक्सटेंट" पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा महत्त्वपूर्ण आवासों को खतरे में डालती है।

- पारिस्थितिकी विनाश: अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी प्रणालियों का घर, निर्माण से द्वीप की जैव विविधता को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है, जिसमें निकोबार मेगापोड और लेदरबैक कछुए जैसी स्थानिक प्रजातियाँ शामिल हैं।

- जैवविविधता संरक्षण: यह परियोजना वर्ष 2030 तक जैवविविधता की क्षति को रोकने और उच्च पारिस्थितिक महत्त्व के क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिये जैवविविधता हेतु कन्वेंशन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का खंडन करती है।

- जनजातियों की चिंताएँ: द्वीप के मुख्य निवासी जिनमें शोम्पेन और निकोबारी जनजातियाँ शामिल हैं, महत्त्वपूर्ण विस्थापन तथा सांस्कृतिक व्यवधान का सामना कर रही हैं।

- आदिवासी हितों के संरक्षण के दावों के बावजूद, स्थानीय समुदायों को उनकी चिंताओं और पुनर्वास के अनुरोधों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

- स्थानीय समुदायों ने नवंबर, 2022 में परियोजना के लिये अपनी सहमति वापस ले ली, जो इसके कार्यान्वयन के लिये आवश्यक है क्योंकि भूमि आदिवासी अभयारण्य का हिस्सा है।

- तकनीकी एवं वैधानिक मुद्दे:

- भूकंपीय जोखिम: ग्रेट निकोबार एक प्रमुख भ्रंश रेखा पर स्थित है, जहाँ भूकंप और सुनामी का खतरा अधिक है। इन प्राकृतिक खतरों के लिये कोई व्यापक जोखिम मूल्यांकन नहीं किया गया है।

- अपर्याप्त रिपोर्ट: पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में संदर्भ की कई शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, जो महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को संबोधित करने में विफल है।

- वैधानिक चुनौतियाँ: वनों, आदिवासी अधिकारों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत प्रदत्त विभिन्न स्वीकृतियाँ एवं छूट न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में वैधानिक चुनौतियों का सामना कर सकती हैं।

परियोजना को पहले नो-गो ज़ोन में क्यों चिह्नित किया गया था?

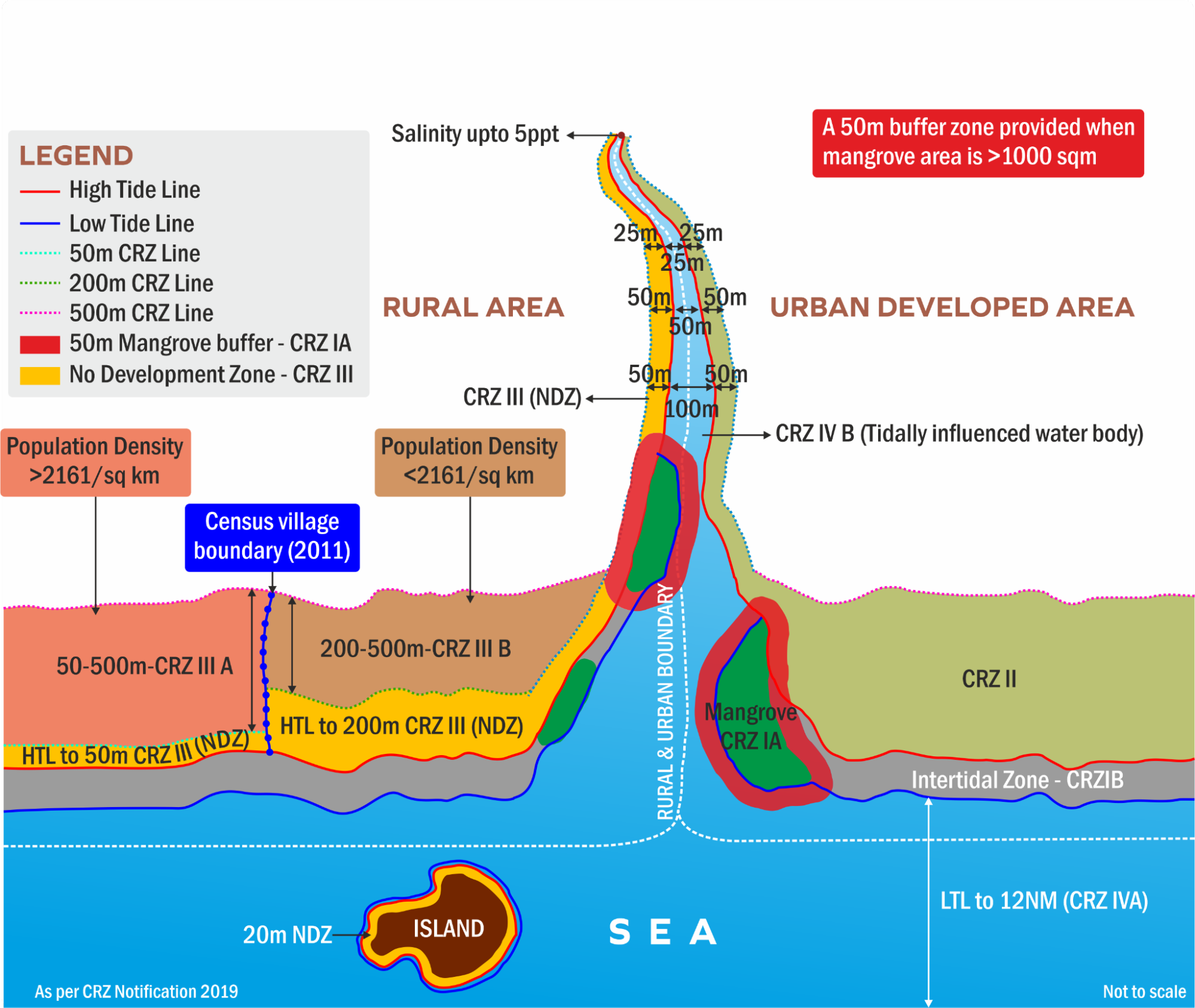

- प्रारंभिक सूचना: अंडमान और निकोबार तटीय प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बंदरगाह, हवाई अड्डा एवं टाउनशिप द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र-IA (ICRZ-IA) में 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ बंदरगाह गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: ICRZ-IA क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनमें मैंग्रोव, प्रवाल, प्रवाल भित्ति, रेत के टीले, मडफ्लैट्स, समुद्री पार्क, वन्यजीव आवास, लवणीय दलदल, कछुए और पक्षियों के निवास स्थान शामिल हैं।

- ICRZ-IA में अनुमत गतिविधियाँ: आवश्यक परमिट के साथ मैंग्रोव वॉक और प्राकृतिक पगडंडियाँ, रक्षा एवं सामरिक परियोजनाओं के लिये सड़कें, अवस्तंभ पर निर्मित सड़कें जैसी इको-टूरिज़्म गतिविधियाँ।

द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (ICRZ) क्या है?

- केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के कुछ तटीय हिस्सों को द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) घोषित किया है।

- विभिन्न हितधारकों के अभ्यावेदन के प्रत्युत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने IPZ अधिसूचना, 2011 को संशोधित किया गया है, जिसमें उच्च ज्वार रेखा (HTL) के 500 मीटर के भीतर और खाड़ियों, मुहाना, बैकवाटर एवं ज्वार के उतार-चढ़ाव के अधीन नदियों के किनारे 100 मीटर के भीतर गतिविधियों को विनियमित करने के लिये द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (ICRZ), 2011 की स्थापना की गई है।

- HTL का अर्थ है भूमि पर वह रेखा, जहाँ तक वृहत् ज्वार के दौरान सबसे ऊँची जल रेखा पहुँचती है। इसी तरह, निम्न ज्वार रेखा (LTL) का अर्थ है भूमि पर वह रेखा, जहाँ तक वृहद् ज्वार के दौरान सबसे कम जल रेखा पहुँचती है।

- ICRZ को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है और अधिसूचना ICRZ में उद्योगों या प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना एवं विस्तार पर प्रतिबंध लगाती है।

- ICRZ- IA पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जैसे: राष्ट्रीय उद्यान/सागरीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित वन, जंगली आवास, मैंग्रोव, प्रवाल/प्रवाल भित्ति, मछली तथा अन्य समुद्री जीवन के प्रजनन तथा प्रजनन स्थानों के समीप क्षेत्र, उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्र, ऐतिहासिक तथा धरोहर स्थल, आनुवंशिक जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र, वैश्विक तापमान वृद्धि के परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण जलमग्न होने की संभावना वाले क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जिन्हें प्राधिकारियों द्वारा घोषित किया जा सकता है।

- ICRZ-I: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र तथा LTL और HTL के बीच के क्षेत्र।

- ICRZ-IB (अंतरज्वारीय क्षेत्र): निम्न ज्वार रेखा तथा उच्च ज्वार रेखा के बीच के क्षेत्र।

- LTL तथा HTL के बीच ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील नहीं हैं। इसमें निम्नलिखित की अनुमति दी जा सकती है: प्राकृतिक गैस अन्वेषण तथा निष्कर्षण; बायोस्फीयर रिज़र्व के भीतर रहने वाले पारंपरिक निवासियों के लिये बुनियादी सुविधाओं का निर्माण; समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक संचयन; विलवणीकरण संयंत्र; अधिसूचित बंदरगाहों के भीतर खाद्य तेल, उर्वरक जैसे गैर-खतरनाक पदार्थ का भंडारण।

- ICRZ-II: वे क्षेत्र जो तटरेखा तक या उसके करीब पहले से ही विकसित हैं।

- ICRZ-III: अपेक्षाकृत अप्रभावित क्षेत्र जो CRZ-I या II में नहीं आते, जिनमें विकसित और अविकसित दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

- ICRZ-IV: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा छोटे द्वीपों में तटीय क्षेत्र, सिवाय उन द्वीपों के जिन्हें CRZ-I, II या III के रूप में नामित किया गया है।

नोट: तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone- CRZ) ज्वारीय घटना से प्रभावित तटीय क्षेत्रों को कवर करता है, जो HTL से 500 मीटर तक विस्तृत है और इसमें LTL एवं HTL के बीच की भूमि शामिल है।

- ICRZ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित है, जो उनकी विशिष्ट पारिस्थितिक एवं विकासात्मक चुनौतियों से निपटता है।

किस वजह से पुनर्वर्गीकरण को अनुमति प्राप्त क्षेत्र में बदला गया?

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) ने निष्कर्ष निकाला कि परियोजना का कोई भी हिस्सा ICRZ-IA क्षेत्र में नहीं आता है, जो कि सतत् तटीय प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCSCM) द्वारा किये गए "ग्राउंड-ट्रुथिंग एक्सरसाइज़" पर आधारित हो।

- NCSCM ने निष्कर्ष निकाला कि परियोजना का कोई भी हिस्सा ICRZ-IA क्षेत्र में नहीं आता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह अनुमत द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र-IB (ICRZ-IB) क्षेत्र में है।

- HPC के निष्कर्ष और सिफारिशें:

- प्रवाल समूह: HPC ने 20,668 कोरल कॉलोनियों में से 16,150 को स्थानांतरित करने की भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की सिफारिश से सहमति जताई। शेष 4,518 कॉलोनियों के लिये तलछट के निरंतर अवलोकन की सिफारिश की गई।

- आधारभूत डेटा संग्रह: HPC ने निर्धारित किया कि EIA अधिसूचना, 2006 के अनुसार, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिये एकल-ऋतु आधारभूत डेटा संग्रह (मानसून ऋतु को छोड़कर) पर्याप्त था।

- पर्यावरण अनुपालन: HPC के निष्कर्षों को अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा NGT पीठ को प्रस्तुत किया गया।

- ANIIDCO ने आश्वासन दिया कि पर्यावरणीय मंज़ूरी की विशिष्ट और सामान्य शर्तों के अनुरूप ICRZ-IA क्षेत्र के भीतर कोई गतिविधि प्रस्तावित नहीं है।

- ANIIDCO ने परियोजना की रक्षा और रणनीतिक प्रकृति का हवाला देते हुए HPC की बैठकों के विवरण का खुलासा नहीं किया।

नोट:

ANIIDCO को द्वीपों के तेज़ी से आर्थिक विकास के लिये कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1988 में शामिल किया गया था। निगम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के संतुलित और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं व्यावसायिक रूप से दोहन करना है।

परियोजना के प्रति हितधारकों की प्रतिक्रियाएँ क्या हैं?

- NGT की भूमिका: NGT की एक विशेष पीठ ने पर्यावरणविदों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए परियोजना की पर्यावरणीय मंज़ूरी पर पुनर्विचार करने के लिये HPC का गठन किया।

- कार्यकर्त्ताओं की याचिका: पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं ने ICRZ-IA से परियोजना के संचालन को हटाने तथा HPC की सिफारिशों और बैठक के विवरण को सार्वजनिक करने के लिये याचिका दायर की।

- सरकारी प्रतिक्रिया: अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने परियोजना के स्थान में परिवर्तन तथा ICRZ क्षेत्रों में इसके विस्तार के बारे में भिन्न-भिन्न जानकारी से संबंधित प्रश्नों का अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

- राजनीतिक और सार्वजनिक आक्रोश: राजनीतिक नेताओं ने भूमि वर्गीकरण में परिवर्तन पर सवाल उठाया और नई जानकारी के बारे में पारदर्शिता की मांग की जिसके कारण यह बदलाव आया।

- प्रस्तावित परियोजनाओं की संबंधित संसदीय समितियों सहित पूर्ण निष्पक्ष समीक्षा की मांग की जा रही है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशिष्ट निकाय है, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी शीघ्र निपटान करना है।

- न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, अपितु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

- न्यायाधिकरण को आवेदनों या अपीलों का अंतिम रूप से निपटान करने का अधिकार है, जो कि दाखिल होने के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिये।

- NGT की बैठक का आयोजन पाँच स्थानों पर किया जाता है, जिसमें नई दिल्ली (मुख्यालय) बैठक आयोजित करने का प्रमुख स्थान है और अन्य चार स्थानों में भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई शामिल हैं।

आगे की राह

- परियोजना के संपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन करने के लिये एक स्वतंत्र निकाय द्वारा एक व्यापक एवं पारदर्शी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) आयोजित किया जाना चाहिये।

- परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये प्रभावी उपाय, जैसे आवास पुनर्स्थापन, कार्बन प्रतिसंतुलन और वन्यजीव संरक्षण लागू किये जाने चाहिये।

- शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों को शामिल करते हुए एक सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक है। निष्पक्ष और न्यायसंगत पुनर्वास योजनाएँ विकसित की जानी चाहिये।

- विश्वास स्थापित करने के लिये नियमित सार्वजनिक परामर्श और परियोजना संबंधी जानकारी का प्रकाशन महत्त्वपूर्ण है।

- ऐसे वैकल्पिक विकास मॉडल खोजना जो स्थिरता को प्राथमिकता दें और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करें।

- परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर नज़र रखने के लिये एक मज़बूत निगरानी प्रणाली स्थापित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. ग्रेट निकोबार परियोजना के उद्देश्यों और जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण कीजिये तथा शमन उपाय बताइए। |

और पढ़ें: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पुनर्कल्पना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? (2015) (a) उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं (2014)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से किस स्थान पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? (2009) (a) नीलगिरि पहाड़ियाँ उत्तर: (b) प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुरूप बनाया गया था? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रैनसमवेयर हमले से बैंकों का परिचालन बाधित

प्रिलिम्स के लिये:रैनसमवेयर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, मैलवेयर मेन्स के लिये:वित्तीय क्षेत्र पर रैनसमवेयर का प्रभाव, साइबर सुरक्षा उपाय, सरकारी पहलें |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुए रैनसमवेयर हमले से भारत की कम-से-कम 150-200 सहकारी बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का परिचालन बाधित हुआ है।

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा इस हमले का पता लगाया गया है। इस हमले से प्रमुख रूप से सी-एज टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (TCS) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच का एक संयुक्त उद्यम) द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएँ प्रभावित हुई हैं।

रैनसमवेयर हमले का बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

- इन बैंकों के ग्राहक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) जैसी भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने मैं असमर्थ थे।

- इस रैनसमवेयर हमले से सी-एज टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को लक्षित किये जाने के कारण इसके द्वारा सहकारी बैंकों एवं RRB को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

- भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में इसके व्यापक निहितार्थ:

- यह हमला प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं की भेद्यता के साथ-साथ प्रभावी भुगतान अवसंरचना को बनाए रखने में इनकी निर्णायक भूमिका पर प्रकाश डालता है।

- इस घटना से भविष्य में ऐसे हमलों से बचाव के क्रम में सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता को बल मिलता है।

- इससे इस उपागम को बल मिलता है कि इस प्रकार के व्यवधानों के प्रभावों को सीमित करने के क्रम में NPCI, बैंकों एवं प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच बेहतर सहयोग हो।

नोट: AePS बैंक-नेतृत्व वाला ऐसा मॉडल है जिससे आधार प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा किसी भी बैंक के बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल (PoS) या माइक्रो-ATM पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय लेन-देन की सुविधा मिलती है।

- इसे NPCI द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य गरीबों एवं हाशिये पर स्थित लोगों (विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर-दराज़ के क्षेत्रों से संबंधित) की बैंकिंग सेवाओं तक आसान एवं सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना है।

रैनसमवेयर क्या है?

- परिभाषा: रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है, जिसके माध्यम से लक्षित डिवाइस को लॉक करने के साथ डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। इसके बाद डिवाइस तक पुनः एक्सेस देने या इसे अनलॉक करने के लिये फिरौती मांगी जाती है।

- प्रारंभिक रैनसमवेयर हमले: प्रारंभ में किये जाने वाले रैनसमवेयर हमलों में डेटा तक पुनः एक्सेस देने या डिवाइस को अनलॉक करने के लिये फिरौती मांगने को प्राथमिकता दी जाती थी।

- आधुनिक रणनीति: हालिया रैनसमवेयर हमलों में डबल-एक्सटॉर्शन और ट्रिपल-एक्सटॉर्शन जैसी रणनीतियाँ शामिल हैं:

- डबल-एक्सटॉर्शन: इसका आशय फिरौती न मिलने पर हमलावरों द्वारा चुराए गए डेटा को लीक करने की धमकी देना है।

- ट्रिपल-एक्सटॉर्शन: इसका आशय हमलावरों द्वारा चुराए गए डेटा से पीड़ितों या व्यावसायिक घरानों को निशाना बनाना है।

- रैनसमवेयर के प्रकार:

- एन्क्रिप्टिंग रैनसमवेयर (क्रिप्टो रैनसमवेयर): इसके माध्यम से लक्षित डेटा को एन्क्रिप्ट करने के साथ इसके डिक्रिप्शन के बदले में फिरौती मांगी जाती है।

- नॉन-एन्क्रिप्टिंग रैनसमवेयर (स्क्रीन-लॉकिंग रैनसमवेयर): इसके माध्यम से लक्षित डिवाइस को लॉक करने के साथ अनलॉक करने के बदले में फिरौती मांगी जाती है।

- रैनसमवेयर की उपश्रेणियाँ:

- लीकवेयर या डॉक्सवेयर: इसमें संवेदनशील डेटा को चुराने के साथ उसे प्रकाशित करने की धमकी देना शामिल है।

- मोबाइल रैनसमवेयर: इसमें प्रायः स्क्रीन-लॉकर का उपयोग करके मोबाइल डिवाइस को प्रभावित करना शामिल है।

- वाइपर: इसमें डेटा को नष्ट करने की धमकी देना शामिल है। कभी-कभी फिरौती देने पर भी डेटा को नष्ट कर दिया जाता है।

- स्केयरवेयर: इसमें भुगतान हेतु दबाव बनाने के क्रम में भययुक्त माहौल बनाना शामिल है।

- साइबर हमले के रूप में रैनसमवेयर:

- वित्तीय प्रभाव: रैनसमवेयर हमलों से लक्षित निकायों को लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है।

- IBM (इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन कॉर्पोरेशन) की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में डेटा उल्लंघन की औसत लागत 19.5 करोड़ रुपए (USD 2.35 मिलियन) के उच्चतम स्तर (जो वर्ष 2023 की तुलना में लगभग 7% अधिक है) पर पहुँच गई, जिसमें स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए।

- रैनसमवेयर से पीड़ित, फिरौती भुगतान के बारे में बताने से बचते हैं।

- हमलों की तीव्रता: हैकर्स को नेटवर्क तक पहुँच मिल जाने के बाद चार दिनों से भी कम समय में रैनसमवेयर हमला कर दिया जाता है जिससे संगठनों को इसका पता लगाने एवं प्रतिक्रिया देने के लिये बहुत कम समय मिलता है।

- वित्तीय प्रभाव: रैनसमवेयर हमलों से लक्षित निकायों को लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है।

- रैनसमवेयर की प्रतिक्रया में उठाए जाने वाले कदम:

- इसके प्रसार को रोकने हेतु लक्षित डिवाइस को नेटवर्क से पृथक करना।

- किसी भी सक्रिय निगरानी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी जोखिम की जाँच करके इस हमले की पहचान करना और एन्क्रिप्टेड फाइलों एवं फिरौती की सूचनाओं को स्कैन करके रैनसमवेयर की पहचान करना।

- संबंधित नेटवर्क को हमले से बचाने के साथ उसके पुनर्नवीनीकरण को प्राथमिकता देना।

- यदि बैकअप उपलब्ध है तो बैकअप के माध्यम से संबंधित प्रणाली को पुनर्स्थापित करना या डिक्रिप्शन विकल्पों हेतु प्रयास करना।

रैनसमवेयर किसी नेटवर्क को किस प्रकार संक्रमित करता है?

- फिशिंग: इसमें सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स के उपयोग द्वारा फेक लिंक के माध्यम से रैनसमवेयर डाउनलोड करवाने का प्रयास किया जाता है।

- सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को सुरक्षा संबंधी गलतियाँ करने या संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

- वल्नरेबिलिटी का लाभ उठाना: इसके तहत रैनसमवेयर को इंजेक्ट करने के क्रम में मौजूदा या ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटी का उपयोग करना शामिल है।

- क्रेडेंशियल थेफ्ट (Credential Theft): इसमें रैनसमवेयर को इंजेक्ट करने के क्रम में अधिकृत उपयोगकर्त्ता क्रेडेंशियल की चोरी करना शामिल है।

- अन्य मैलवेयर: रैनसमवेयर के प्रसार के लिये अन्य मैलवेयर (जैसे- ट्रोजन) का उपयोग किया जाता है।

- ड्राइव-बाय डाउनलोड: इसका आशय कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइटों के माध्यम से किसी डिवाइस को संक्रमित करना है।

- सेवा के रूप में रैनसमवेयर (RaaS): इसका तात्पर्य साइबर अपराधियों द्वारा फिरौती के हिस्से के बदले में दूसरों द्वारा विकसित रैनसमवेयर का उपयोग करना है।

उल्लेखनीय रैनसमवेयर वैरिएंट

- अकीरा रैनसमवेयर

- LockBit रैनसमवेयर

- क्रिप्टो लॉकर: इसे वर्ष 2013 से रैनसमवेयर के आधुनिक युग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है।

- वानाक्राई: यह एक प्रकार का क्रिप्टोवर्म है जिसके द्वारा वर्ष 2017 में 150 देशों के 200,000 से अधिक कंप्यूटरों को प्रभावित किया गया था।

- पेट्या और नॉटपेट्या: इसके द्वारा फाइल सिस्टम टेबल को एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिससे कंप्यूटर बूट करने में असमर्थ हो जाते हैं।

- रयूक: इसके माध्यम से उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ बिग-गेम रैनसमवेयर हमलों को लोकप्रिय बनाया गया।

- डार्कसाइड: यह वर्ष 2021 के कोलोनियल पाइपलाइन हमले के लिये ज़िम्मेदार है।

- लॉकी: इसके तहत डिवाइस को प्रभावित करने के क्रम में ईमेल अटैचमेंट में मैक्रोज़ का उपयोग किया जाता है।

- रेविल: इसे बिग-गेम हन्टिंग और डबल-एक्सटॉर्शन अटैक के लिये जाना जाता है।

- कॉन्टी: इसके तहत डबल-एक्सटॉर्शन रणनीति के उपयोग के माध्यम से RaaS स्कीम को ऑपरेट किया जाना शामिल है।

भारत में रैनसमवेयर हमलों से बचाव हेतु क्या कानून हैं?

- रैनसमवेयर हमले भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के तहत विभिन्न प्रकार के अपराध की श्रेणी में शामिल हैं।

- IT अधिनियम की विभिन्न धाराएँ इससे संबंधित हैं: धारा 43 और 66 (कंप्यूटर/सिस्टम को क्षति पहुँचाना), धारा 65 (कंप्यूटर स्रोत पर दस्तावेज़ों में हेरफेर करना) और धारा 66D (पहचान बदलकर धोखाधड़ी करना)। इसके अतिरिक्त संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा रखने वाले कॉर्पोरेट निकायों पर IT नियमों के तहत उचित सुरक्षा प्राथमिकताओं को अपनाने का दायित्व है।

- IT अधिनियम के तहत रैनसमवेयर हमलों के लिये तीन से सात वर्ष तक के कारावास के साथ एक करोड़ रुपए तक के ज़ुर्माने का प्रावधान है।

- भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) संगठन के अंतर्गत एक विशेष इकाई के रूप में रैनसमवेयर टास्क फोर्स (RTF), रैनसमवेयर हमलों के पीड़ितों के लिये एक केंद्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के साथ इस संदर्भ में जाँच, पुनर्प्राप्ति एवं रोकथाम प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिये साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, 2018 के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रैनसमवेयर हमलों सहित साइबर खतरों से बचाने के लिये विशिष्ट दिशा-निर्देश दिये गए हैं।

- इसके तहत बैंकों को बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसे मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया।

आगे की राह

- साइबर सुरक्षा का उन्नयन करना: बैंकों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को एंडपॉइंट सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा बैकअप तथा कर्मचारी प्रशिक्षण सहित मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिये।

- साइबर खतरों का पता लगाने के साथ इसकी रोकथाम पर बल दिये जाने के कारण वर्ष 2022 व 2023 के बीच रैनसमवेयर इन्फेक्शन में 11.5% की कमी आई है।

- बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच साइबर खतरों से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने के लिये एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म स्थापित करना चाहिये।

- डेटा बैकअप और रिकवरी: ऑफलाइन बैकअप सहित डेटा बैकअप और रिकवरी प्रक्रियाओं को मज़बूत बनाना चाहिये।

- उन्नत सुरक्षा मानक: थर्ड पार्टी वेंडर्स एवं भागीदारों के सुरक्षा मूल्यांकन को मज़बूत बनाना चाहिये। इसके साथ ही साइबर हमलों के प्रभाव को कम करने के लिये हमलों की प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करना चाहिये।

- सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के क्रम में प्रासंगिक साइबर सुरक्षा प्रमाण-पत्र को प्राप्त करना आवश्यक बनाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र पर रैनसमवेयर हमले के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये और इन जोखिमों को कम करने के लिये संगठन क्या उपाय लागू कर सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'वानाक्राई, पेट्या और इटरनलब्लू' जो हांल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? (2018) (a) एक्सोप्लैनेट्स उत्तर: (c) प्रश्न. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिये विधितः अधिदेशात्मक है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिये कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। (2022) प्रश्न. साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की एवं रोकने के लिये सुरक्षा ढाँचे की विवेचना कीजिये।(2017) |

भारतीय राजव्यवस्था

विधि की न्यायिक संपरीक्षा

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिका (PIL), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 मेन्स के लिये:न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की भूमिका, भारत में कल्याणकारी कानून, झुग्गी पुनर्विकास नीतियाँ, शासन में जवाबदेही, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम, शहरीकरण और आवास चुनौतियाँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसके वैधानिक कानूनों का "निष्पादन लेखा-परीक्षण" करने का निर्देश देने के न्यायपालिका के अधिकार को बनाए रखा।

- यह निर्णय महाराष्ट्र में झुग्गी क्षेत्र विकास के लिये एक अधिनियम के संबंध में की गई अपील से सामने आया, जिसमें लक्षित लाभार्थियों के लिये स्थिति में सुधार करने में कानून की प्रभावशीलता पर चिंता व्यक्त की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 का निष्पादन लेखा-परीक्षण करने का निर्देश दिया, क्योंकि इस अधिनियम से संबंधित 1,600 से अधिक मामले लंबित हैं।

- न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि अधिनियम का उद्देश्य हाशिए पर रहे व्यक्तियों को आवास और सम्मान प्रदान करना था, परंतु इसके कार्यान्वयन के कारण बड़े पैमाने पर मुकदमेबाज़ी हुई है, परिणामस्वरूप इसका उद्देश्य मूलरूप से प्रभावित हुआ हैं।

- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायपालिका के पास कानूनों का प्रभाव सुनिश्चित करने की शक्ति और कर्त्तव्य हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई कानून अपने लक्षित लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने में विफल रहता है, तब निष्पादन लेखा-परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।

- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कानून के दीर्घकालिक प्रभाव के मूल्यांकन में "संस्थागत स्मृति" के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

इस निर्णय के निहितार्थ क्या हैं?

- न्यायिक सक्रियता: यह शासन में सक्रिय न्यायिक भागीदारी में हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें न्यायपालिका न्याय प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है तथा जब प्रशासनिक देरी वैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है, तब वह इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।

- इससे अन्य कल्याणकारी कानूनों तथा योजनाओं के समान लेखा-परीक्षण हेतु एक मिसाल कायम हो सकती है।

- निष्पादन लेखा-परीक्षण: निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य अधिनियम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा मुकदमेबाज़ी में योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना है।

- इससे कानून में आवश्यक सुधार हो सकते हैं, परिणामस्वरूप इसके इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि हो सकती है।

- कानून के निष्पादन लेखा-परीक्षण के भय से विधायिकाएँ कानून के प्रवर्तन से पहले तथा उसके दौरान किसी भी विसंगति और कमियों को दूर करने के लिये कानूनों की गहन जाँच करने के लिये बाध्य हो सकती हैं।

- विधायिका एवं कार्यकारी जवाबदेही: यह निर्णय विधानमंडल तथा कार्यपालिका के संवैधानिक कर्त्तव्य पर ज़ोर देता है कि वे कानून बनाएँ, उसकी निगरानी करें और साथ ही साथ उसके प्रभाव का आकलन भी करें। इससे कल्याणकारी कानूनों के कार्यान्वयन में सरकारी प्राधिकारियों की जवाबदेही और संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। ए

- हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ध्यान देना: न्यायालय द्वारा हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य पर बल देने से ऐसी नीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर पड़ता है जो वास्तव में उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हों। यह कमज़ोर आबादी की सुरक्षा के उद्देश्य से आगे की कानूनी एवं नीतिगत पहलों को प्रोत्साहित कर सकता है।

- अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से महत्त्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं, जिससे झुग्गी पुनर्विकास के लिये बेहतर ढाँचा तैयार हो सकेगा और साथ ही प्रभावित समुदायों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित न्यायिक सक्रियता के पिछले निर्णय क्या हैं?

- अनुन धवन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2024:

- इसमें कार्यकर्त्ताओं ने भूख और कुपोषण से निपटने के लिये सामुदायिक रसोई की स्थापना की वकालत करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की। याचिका में इन मुद्दों के कारण होने वाली भयावह बाल मृत्यु दर पर प्रकाश डाला गया और साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि यह स्थिति भोजन और जीवन के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को भूख और कुपोषण से निपटने के लिये सामुदायिक रसोई की एक विशिष्ट योजना को लागू करने का निर्देश देने की अनुमति प्रदान नही की।

- न्यायालय ने सरकारी नीतिगत मामलों से संबंधित न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे पर ज़ोर देते हुए कहा कि वह राज्यों को किसी विशेष नीति को अपनाने के लिये केवल इसलिये आदेश नहीं दे सकता क्योंकि किसी विकल्प बेहतर माना जा सकता है।

- इसके स्थान पर इसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मौजूदा ढाँचे को स्वीकार किया तथा इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ दिया ताकि वे वैकल्पिक कल्याण योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।

- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997:

- यह मामला भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय तथा जिसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश स्थापित किये हैं।

- इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा गाइडलाइन नाम से व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किये, जिनमें परिभाषाएँ, नियोक्ता के दायित्व, शिकायत तंत्र एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

- इस निर्णय के परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू हुआ, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

विधानमंडल द्वारा अप्रभावी कानून बनाने के क्या कारण हैं?

- मुद्दों की जटिलता: भारत की विविध जनसंख्या और परस्पर संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं के कारण सार्वभौमिक रूप से प्रभावी कानूनों का मसौदा तैयार करना कठिन हो जाता है।

- अनुसंधान और डेटा का अभाव: कई कानून पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य या संपूर्ण प्रभाव आकलन के बिना बनाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी समाधान सामने आते हैं।

- उदाहरण: संसद में पारित तीन कृषि कानूनों पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा जाँच की कमी के कारण विस्तृत जाँच और सार्वजनिक इनपुट के अवसर सीमित हो गए।

- राजनीतिक दबाव: पक्षपातपूर्ण राजनीति और अल्पकालिक चुनावी दबाव सार्वजनिक हित पर हावी हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खराब तरीके से कानून बनाए जा सकते हैं।

- नौकरशाही चुनौतियाँ: नौकरशाही के भीतर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध और सीमित संसाधन नए कानूनों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

- हितधारकों के साथ अपर्याप्त परामर्श: नागरिक समाज और हाशिये पर रह रहे समूहों के साथ सीमित सहभागिता के कारण ऐसे कानून बन सकते हैं जो वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं।

- उदाहरण के लिये, वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 का उद्देश्य वन भूमि और संसाधनों पर स्वदेशी व आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। हालाँकि स्थानीय समुदायों के साथ अपर्याप्त परामर्श के कारण इसके कार्यान्वयन में कठिनाई हुई है, जिससे उनके अधिकारों की प्रभावी मान्यता में बाधा आ रही है।

- क्षेत्राधिकारों का अतिव्यापी होना: परस्पर-विरोधी कानून और क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद प्रवर्तन में भ्रम और अकुशलता उत्पन्न कर सकते हैं।

- उदाहरण के लिये, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि उपयोग तथा मुआवज़ा प्रथाओं के संबंध में टकराव उत्पन्न कर सकते हैं।

- प्रारूपण की गुणवत्ता: कानूनों में अस्पष्ट भाषा और तकनीकी जटिलता के कारण गलत व्याख्या हो सकती है तथा जनता की समझ सीमित हो सकती है।

- उदाहरण के लिये: POCSO अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिये बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण को सख्ती से अपराध घोषित करता है। इसके विपरीत, IPC केवल अश्लील सामग्रियों के निर्माण और वितरण को संबोधित करता है, जिससे बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण के बारे में एक अंतर रह जाता है।

आगे की राह

- हितधारकों की भागीदारी बढ़ाना: कानून निर्माण प्रक्रिया में नागरिक समाज, विशेषज्ञों और प्रभावित समुदायों को शामिल करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून व्यावहारिक तथा प्रभावी हों।

- उदाहरण: UK का सिटीज़न स्पेस प्लेटफॉर्म (Citizen Space platform) प्रस्तावित कानून पर सार्वजनिक परामर्श की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विविध विचारों या मतों को संबोधित किया जाए।

- भारत में इसी प्रकार की पहल से ऐसे कानून बन सकते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेंगे।

- डेटा-संचालित कानून: नीतिगत निर्णय लेने के लिये अनुसंधान और डेटा संग्रहण में निवेश करना, यह सुनिश्चित करना कि कानून मूल कारणों को संबोधित करें तथा अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित हों।

- सुव्यवस्थित नौकरशाही प्रक्रियाएँ: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर तथा प्रभावी कानून कार्यान्वयन के लिये समय पर नियम-निर्माण सुनिश्चित करके नौकरशाही देरी को कम करना।

- स्पष्ट प्रारूपण मानक: गलत व्याख्या को न्यूनतम करने तथा सुसंगत प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिये कानूनों के स्पष्ट एवं शुद्ध प्रारूपण के लिये दिशा-निर्देश स्थापित करना।

- उदाहरण: UK में प्लेन लैंग्वेज कमीशन (Plain Language Commission) स्पष्ट और संक्षिप्त कानूनी लेखन को बढ़ावा देता है। भारत को अपने कानूनों की पठनीयता में सुधार के लिये इसी तरह के दिशा-निर्देशों से लाभ हो सकता है।

- सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन: कानून के लागू होने के बाद उसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये व्यापक तंत्र लागू करना, जिससे आवश्यक समायोजन और सुधार संभव हो सके।

- उदाहरण: ऑस्ट्रेलिया की विनियामक प्रभाव विश्लेषण (Regulatory Impact Analysis- RIA) प्रणाली प्रस्तावित विनियमों के कार्यान्वयन से पहले उनके संभावित लागतों और लाभों का मूल्यांकन करने के लिये डिज़ाइन की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियम कुशल और प्रभावी दोनों हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: विधायी प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संदर्भ में कानून की न्यायिक लेखापरीक्षा की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |

आपदा प्रबंधन

हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएँ

प्रिलिम्स के लिये:बादल फटना, आकस्मिक बाढ़, हिमालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र मेन्स के लिये:बादल फटना और आकस्मिक बाढ़ के कारण, प्रभाव और निवारण, भारत में वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, बाढ़ आपदा के निवारण के उपाय |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोग मारे गए और कई लापता हो गए।

- अधिकारियों के अनुसार इन बाढ़ों से भारी विनाश हुआ है, जिसमें कई इमारतें, पुल और सड़कें बह गईं।

बादल फटना क्या है?

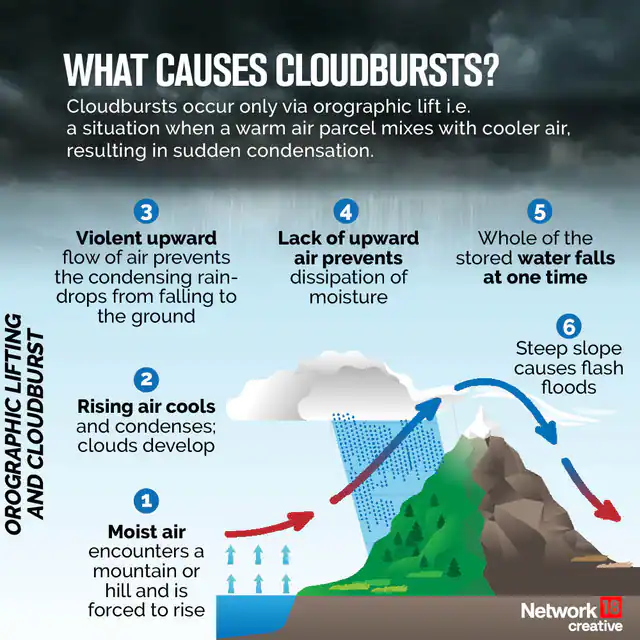

- परिचय:

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आकस्मिक बादल फटने का कारण भारी तूफानी वर्षा है, जिसमें लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में एक घंटे से भी कम समय में 10 सेमी. से अधिक वर्षा होती है। ये प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों, खासकर हिमालय में, में होती है।

- भारतीय उपमहाद्वीप में यह आमतौर पर तब होता है जब मानसूनी मेघ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और मैदानी क्षेत्रों से होते हुए हिमालय की ओर पहुँचते हैं, जहाँ कभी-कभी प्रति घंटे 75 मिमी. वर्षा देखी जाती है।

- कारण:

- बादल फटने की घटना तब होती है, जब उष्ण पवनें वर्षा की बूँदों को गिरने से रोकती हैं, जिससे वे बड़ी हो जाती हैं जबकि नीचे नई छोटी बूँदें बन जाती हैं।

- इससे वायुमंडल में जल का एक महत्त्वपूर्ण संचय होता है, जो ऊपरी धाराओं के कमज़ोर होने पर आकस्मिक उत्सर्जन होता है।

- बादल फटने की घटनाएँ प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती हैं, जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की जटिल स्थलाकृति है, जो ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग (Orographic Lifting) को सुविधाजनक बनाती है।

- ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग तब होती है जब पवन ऊपर उठती है और पहाड़ के पवनाभिमुख में ऊपर की ओर उठते समय शीतल हो जाती है।

- यह प्रक्रिया बादलों के विकास और वर्षा में वृद्धि करती है क्योंकि आर्द्र पवनें पहाड़ों पर ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे मानसून की गतिशीलता तथा स्थानीय जलवायु पैटर्न इन तीव्र वर्षा घटनाओं को और अधिक प्रभावित करते हैं।

- बादल फटने की घटना वर्षा से भिन्न है:

- वर्षा बादल से गिरने वाला संघनित जल है जबकि बादल फटना आकस्मिक होने वाली भारी वर्षा है।

- प्रति घंटे 10 सेमी. से अधिक वर्षा को बादल फटना कहा जाता है।

- बादल फटना एक प्राकृतिक परिघटना है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से, अति आकस्मिक और काफी भीषण तरीके से होती है।

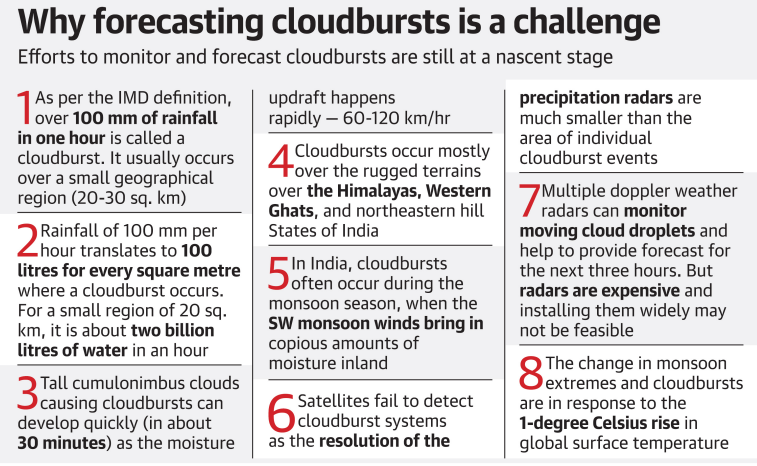

- पूर्वानुमान:

- उपग्रहों और ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशनों में बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान लगाने के लिये कोई संतोषजनक तकनीक नहीं है क्योंकि ये एक छोटे से क्षेत्र में और एक निश्चित अवधि के लिये विकसित होते हैं।

- बादल फटने की संभावना का पता लगाने में रडार के एक बेहतरीन नेटवर्क की आवश्यकता होगी जो कि महँगा होगा।

- केवल भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान कम दूरी के पैमाने पर की जा सकती है। बादल फटने की घटना के अनुकूल क्षेत्रों और मौसम संबंधी स्थितियों की पहचान करके अधिक नुकसान से बचा जा सकता है।

- बादल फटने के उदाहरण:

- उत्तराखंड में बादल फटना (जुलाई 2021): चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में विनाशकारी बादल फटने से आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढाँचे तथा जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

- हिमाचल में प्रदेश बादल फटना (अगस्त 2020): कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बादल फटने से भूस्खलन तथा आकस्मिक बाढ़ की घटना हुई, जिससे सड़कें, पुल और घर क्षतिग्रस्त हो गए।

बादल फटने के परिणाम क्या हैं?

- फ्लैश फ्लड: फ्लैश फ्लड तीव्र वर्षा के दौरान या उसके बाद जल स्तर में अचानक, स्थानीय स्तर पर होने वाली वृद्धि है।

- अधिक वर्षा के 6 या 3 घंटे के भीतर अचानक बाढ़ आ जाती है। यह आमतौर पर तीव्र तूफान के कारण होता है, लेकिन बाँध या तटबंध टूटने और मिट्टी के धँसने से भी हो सकता है।

- वर्षा की तीव्रता, स्थान, भूमि उपयोग, स्थलाकृति, वनस्पति, मृदा प्रकार और जल सामग्री जैसे कारक फ्लैश फ्लड की गति तथा स्थान निर्धारित करते हैं।

- भूस्खलन: भूस्खलन किसी ढलान से नीचे की ओर चट्टान, मिट्टी या मलबे जैसी सामग्री का बड़े पैमाने पर खिसकना है। यह अचानक या लंबे समय तक धीरे-धीरे हो सकता है।

- अधिक वर्षा, अपरदन और अपक्षय जैसे कारक भूस्खलन का कारण बन सकते हैं।

- IIT-मद्रास के शोध के अनुसार, भारत में भूस्खलन वैश्विक मौतों का लगभग 8% है, जिसमें वर्ष 2001 से वर्ष 2021 तक 847 मौतें हुईं और हज़ारों लोग विस्थापित हुए।

- भारत का लगभग 13.17% क्षेत्र भूस्खलन के लिये अतिसंवेदनशील है, जिसमें से 4.75% को "अत्यधिक संवेदनशील" के रूप में नामित किया गया है।

- सिक्किम सबसे अधिक संवेदनशील राज्य है, जबकि केरल का 14% से अधिक भू-भाग अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में है।

- कीचड़ प्रवाह (Mudflows): यह जल प्रवाह का एक प्रकार है, जिसकी विशेषता इसका उच्च घनत्व और दलदलापन है तथा इसमें निलंबित कण और गाद की अधिक मात्रा होती है।

- कीचड़ प्रवाह केवल सबसे मोटे पदार्थों का परिवहन और जमाव कर सकता है, जिससे अपरिवर्तनीय तलछट का जमाव होता है तथा यह आमतौर पर नियमित जल धाराओं जितना दूर तक नहीं बहता है।

बादल फटने पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है?

- वायुमंडलीय नमी में वृद्धि: वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडल में अधिक नमी बनी रहती है। नमी से भरी यह हवा अधिक तीव्र बादल निर्माण और बादल फटने की संभावना खासकर हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, को बढ़ा सकती है।

- वर्षा पैटर्न में परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन से वर्षा पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक शुष्क अवधि का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिक तीव्र वर्षा की घटनाएँ हो सकती हैं।

- वायुमंडलीय स्थिरता में परिवर्तन: उच्च तापमान वायुमंडल को अस्थिर कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संवहनीय गतिविधि बढ़ जाती है और अधिक बार तूफान आते हैं, जो अक्सर बादल फटने से संबंधित होते हैं।

- हिमनद निवर्तन और बर्फ पिघलना: बढ़ते तापमान के कारण हिमालय जैसे क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने से जल अधिक तेज़ी से निकल रहा है, जिससे बादल फटने की घटनाएँ बढ़ सकती हैं।

- भूमि उपयोग में परिवर्तन: वनों की कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियाँ स्थानीय जलवायु और वर्षा के पैटर्न को बदल सकती हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म जलवायु प्रभावित हो सकती है तथा बादल फटने की घटनाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

बादल फटने के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के क्या तरीके हैं?

- पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: बादल फटने का पूर्वानुमान करने और समय पर चेतावनी देने के लिये प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना, ताकि लोग बचाव की तैयारी कर सकें और यदि आवश्यक हो तो वहाँ से निकल सकें।

- शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचा: अतिरिक्त जल प्रबंधन और बाढ़ को कम करने के लिये आघात सहनीय शहरी नियोजन तथा बुनियादी ढाँचे, जैसे कि तूफानी जल निकासी प्रणालियों, प्रतिधारण तालाबों और हरित स्थानों में निवेश करना।

- जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन: जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये कार्यप्रणालियों को लागू करना, जैसे मृदा अपरदन को कम करना और मृदा अंतःस्यंदन को बढ़ाना, ताकि जल प्रवाह को नियंत्रित करने तथा बादल फटने के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सके।

- पुनर्वनीकरण और हरित अवसंरचना: अतिरिक्त जल को अवशोषित करने, मृदा अपरदन को कम करने और ढलानों को स्थिर करने के लिये पेड़ लगाए जाएँ तथा हरित क्षेत्र को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे बादल फटने के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

- जागरूकता और शिक्षा: समुदायों को बादल फटने के जोखिमों के बारे में शिक्षित करना तथा उन्हें प्रतिक्रिया और निकासी प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आवश्यक सावधानियाँ बरतें।

- सतत् भूमि उपयोग अभ्यास: ऐसी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना जो बादल फटने की आशंका को कम करती हैं, जैसे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण से बचना, वनों की कटाई को नियंत्रित करना और मृदा संरक्षण उपायों को लागू करना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संगठित होकर विशेष रूप से साझा नदी घाटियों में बादल फटने की घटनाओं के प्रबंधन के लिये सर्वोत्तम अभ्यास, प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों को साझा करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: बादल फटना क्या है और इसके शमन की रणनीति क्या है? |

और पढ़ें: वायनाड में भूस्खलन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. ला नीना के ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में बाढ़ आने का संदेह है। ला नीना अल नीनो से कैसे अलग है? (2011)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सुझावों के संदर्भ में, उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016) |

-min.jpg)