जैव विविधता और पर्यावरण

वैश्विक तापमान में वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये:ग्लोबल वार्मिंग, महासागरीय अम्लीकरण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रीनहाउस गैसें (GHG), मीथेन, हीटवेव, अर्बन हीट आइलैंड मेन्स के लिये:पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

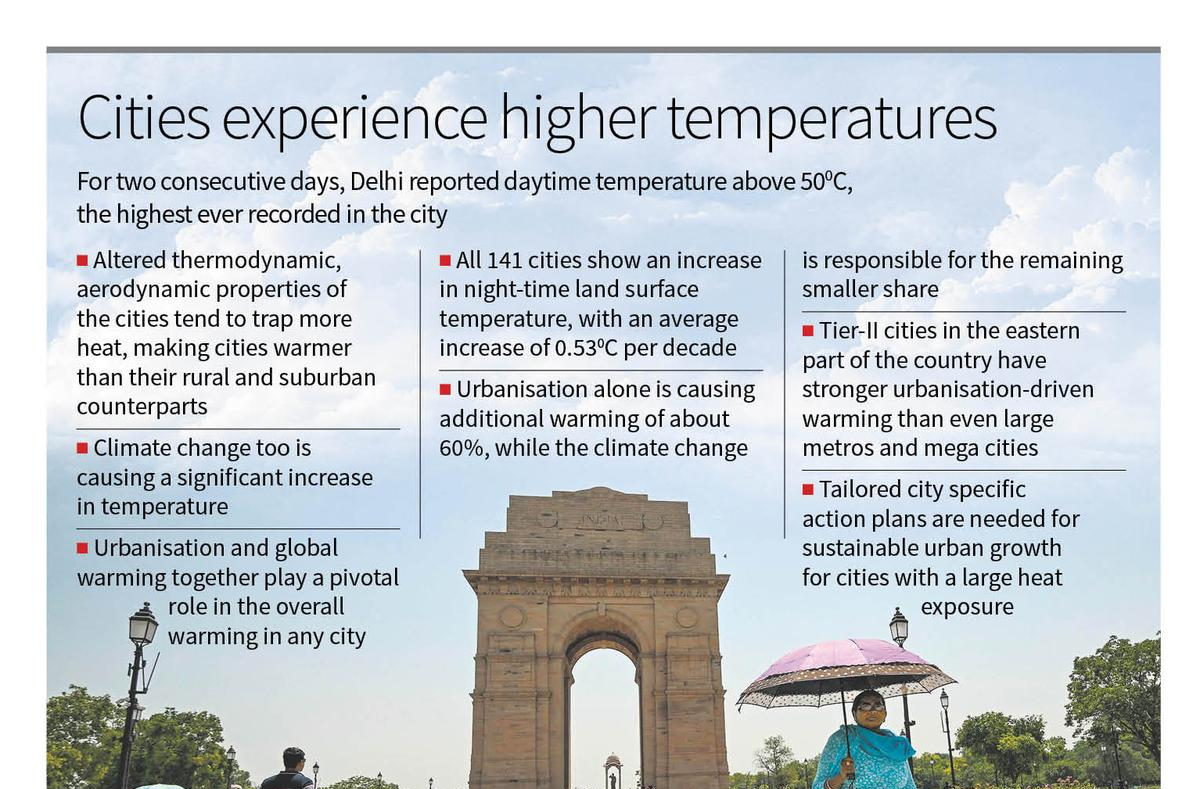

विश्व भर में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह और भी बढ़ गया है। एक सदी पहले कैलिफोर्निया के डेथ वैली (Death Valley) में 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा हाल ही में दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस तकतापमान दर्ज़ किये गए।

- यदि दिल्ली स्थित एक स्टेशन पर दर्ज़ 52.9°C तापमान की पुष्टि हो जाती है तो यह भारत में अब तक दर्ज़ किया गया सर्वाधिक तापमान होगा।

नोट:

- हाल ही में दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज़ किया गया, जो भारत में अब तक का सबसे अधिक दर्ज़ तापमान है। हालाँकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) ने बाद में स्पष्ट किया कि यह दर्ज़ किया गया तापमान सेंसर में त्रुटि या स्थानीय कारकों के कारण था।

वैश्विक तापमान रिकॉर्ड का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

- ऐतिहासिक ऊँचाई: पृथ्वी पर अब तक का सर्वाधिक तापमान 1913 में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 56.7°C दर्ज़ किया गया था।

- यूनाइटेड किंगडम: जुलाई 2022 में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को पार किया।

- चीन: पिछले वर्ष उत्तर-पश्चिमी शहर में 52°C का उच्चतम तापमान दर्ज़ किया गया।

- यूरोप: इटली के सिसिली में वर्ष 2021 में तापमान 48.8°C तक पहुँच गया, जो इस महाद्वीप में रिकॉर्ड किया गया सर्वाधिक तापमान है।

- भारत: राजस्थान के फलौदी में वर्ष 2016 में सबसे अधिक तापमान 51°C दर्ज़ किया गया।

- वैश्विक रुझान: एक विश्लेषण से पता चलता है कि पृथ्वी के लगभग 40% भाग ने वर्ष 2013 और 2023 के बीच अपने उच्चतम दैनिक तापमान का अनुभव किया।

- इसमें अंटार्कटिका से लेकर एशिया, यूरोप और अमेरिका के विभिन्न हिस्से शामिल हैं।

- वर्तमान में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.61°C अधिक है।

ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान को कैसे बढ़ा रही है?

- परिभाषा: ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य मानवीय गतिविधियों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और मीथेन (CH4) जैसी ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है।

- ग्रीनहाउस गैसें और तापमान: पृथ्वी की ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल की ऊष्मा को रोक लेती हैं तथा उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं।

- इन गैसों की बढ़ी हुई सांद्रता इसके प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे गर्मी स्थिर रहती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है।

- वैश्विक तापमान वृद्धि: 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से ग्रह की सतह का औसत तापमान लगभग 1°C बढ़ गया है, यह परिवर्तन मुख्य रूप से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ है।

- पिछले दशक में अब तक के कई सबसे गर्म वर्ष दर्ज़ किये गए हैं, वर्ष 2023-2024 में भी तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।

- मई 2023 से अप्रैल 2024 तक की अवधि अभी तक दर्ज़ की गई सबसे गर्म 12 महीने की अवधि थी, जिसमें वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.61°C अधिक था।

- वैश्विक तापमान की प्रवृत्तियों के संबंध में भारत: भारत की तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से कम है।

- वर्ष 1900 के बाद से भारत के तापमान में 0.7 °C, जबकि वैश्विक तापमान में 1.59°C की वृद्धि हुई है। महासागरों को शामिल करने पर, वैश्विक तापमान अब पूर्व-औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.1°C अधिक है।

- ग्लोबल वार्मिंग और हीटवेव: ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में वृद्धि और हीटवेव की आवृत्ति का कारण बन रहा है।

- भारत में हीटवेव आमतौर पर मार्च से जून तक आती हैं और कुछ असाधारण परिस्थितियों में जुलाई तक भी जारी रहती हैं। देश के उत्तरी भागों में प्रतिवर्ष औसतन पाँच-छह बार हीटवेव आती हैं।

- भारत में हीटवेव अधिक गंभीर होती जा रही है, यहाँ तक कि यह फरवरी में भी जारी रहती है, जबकि सर्दियों का महीना ऐसा होता है जिसके लिये हीटवेव की सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

- दिल्ली और उत्तर भारत में वर्तमान में मौज़ूद उच्च तापमान वर्ष 1981-2010 के औसत तापमान की तुलना में असामान्य प्रतीत होता है।

- भविष्य में 45°C और उससे अधिक तापमान लोगों के लिये सामान्य हो सकता है तथा तब 50°C का तापमान असामान्य नहीं माना जाएगा।

- भौगोलिक परिवर्तनशीलता: ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रत्येक स्थान पर तापमान में एक समान वृद्धि नहीं हो रही है। कुछ क्षेत्रों में निम्न कारकों के कारण तापमान में तेज़ी से वृद्धि हो रही है:

- ध्रुवीय प्रवर्धन (Polar Amplification): समुद्री बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण आर्कटिक तथा अन्य ध्रुवीय क्षेत्र बहुत तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।

- भूमि बनाम जल: भूमि महासागरों की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म होती है, इसलिये महाद्वीपीय आंतरिक भाग तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म होते हैं।

- ऊँचाई: अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में तापमान वृद्धि धीमी होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वायुमंडल सामान्यतः कम ऊष्मा को अवशोषित करता है।

- महासागरीय धाराएँ: गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराओं से प्रभावित क्षेत्र तेज़ी से गर्म होते हैं।

- स्थल-रुद्ध देश: स्थल-रुद्ध क्षेत्रों में वाष्पीकरण शीतलन और महाद्वीपीय प्रभाव कम होता है, जिसके कारण तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है।

- नगरीय ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Islands- UHI): UHI महानगरीय क्षेत्र हैं जो ऊष्मा अवशोषित करने वाली सतहों और ऊर्जा उपयोग के कारण आसपास के क्षेत्रों की तुलना में काफी गर्म होते हैं।

- जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी UHI की तीव्रता में भी वृद्धि की संभावना बढ़ेगी, जिससे शहरों में हीटवेव में वृद्धि होगी।

- शहरी क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण जीवाश्म ईंधन से चलने वाली शीतलन क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और गर्मी बढ़ती है।

- अमेरिका में जनसंख्या विशेष रूप से UHI और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभावों से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।

वैश्विक तापमान बढ़ने के क्या परिणाम हैं?

- समुद्र का जलस्तर बढ़ना: जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर और हिम परतें पिघलती हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, समुदाय विस्थापित हो जाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है।

- 1880 के बाद से वैश्विक समुद्री जलस्तर में लगभग 8 इंच की वृद्धि हुई है और अनुमान है कि 2100 तक इसमें कम से कम एक फुट की वृद्धि हो जाएगी। उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में, यह संभावित रूप से 6.6 फुट तक बढ़ सकता है।

- महासागरीय अम्लीकरण: महासागर वायुमंडल में छोड़ी गई CO2 की एक महत्त्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करते हैं। इससे महासागरों की अम्लीयता बढ़ती है, जिससे समुद्री जीवों को हानि पहुँचती है और ग्रह के स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है।

- जलवायु के उष्ण होने के साथ ही तूफानों के अधिक शक्तिशाली और तीव्र होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा की दर में वृद्धि होगी।

- सूखा और हीटवेव: सूखा और हीटवेव अधिक तीव्र होने की संभावना है, जबकि शीत लहरों के सामान्य और न्यूनतम आवृत्ति में आने की संभावना है।

- वनाग्नि की समय अवधि: बढ़ते तापमान एवं दीर्घकालिक सूखे के कारण वनाग्नि की समय अवधि और तीव्र हो गयी है, जिससे वनों में आग लगने का संकट बढ़ गया है।

- मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण पहले ही वनों में आग लगने वाले क्षेत्र की संख्या दोगुनी हो चुकी है तथा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक पश्चिमी देशों में वनाग्नि द्वारा भस्म होने वाली भूमि की मात्रा में अधिक वृद्धि होगी।

- जैवविविधता हानि: बढ़ता तापमान तथा बदलता मौसम प्रतिरूप पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावासों को बाधित करता है, जिससे कई पौधों और पशुओं की प्रजातियाँ पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

- जलवायु परिवर्तन: उत्कृष्ट मौसम के कारण खाद्य उत्पादन बाधित होता है, जिससे खाद्यान्नों की कमी होती है और मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे संकटग्रस्त जनसंख्या को नुकसान पहुँचता है।

- बढ़ते तापमान के कारण वायु की गुणवत्ता खराब होती है, गर्मी के कारण होने वाली बीमारियाँ बढ़ती हैं तथा रोग संक्रामकता में वृद्धि होती है।

- इसके आर्थिक परिणाम गंभीर हैं, जिसमें बुनियादी ढाँचे के जीर्णोद्धार की उच्च लागत, कृषि उपज का क्षरण तथा आपदा राहत में वृद्धि शामिल है।

आगे की राह

- छह-क्षेत्रीय समाधान: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के रोडमैप का पालन करना, जिसमें ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन, परिवहन और भवन जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करना शामिल है।

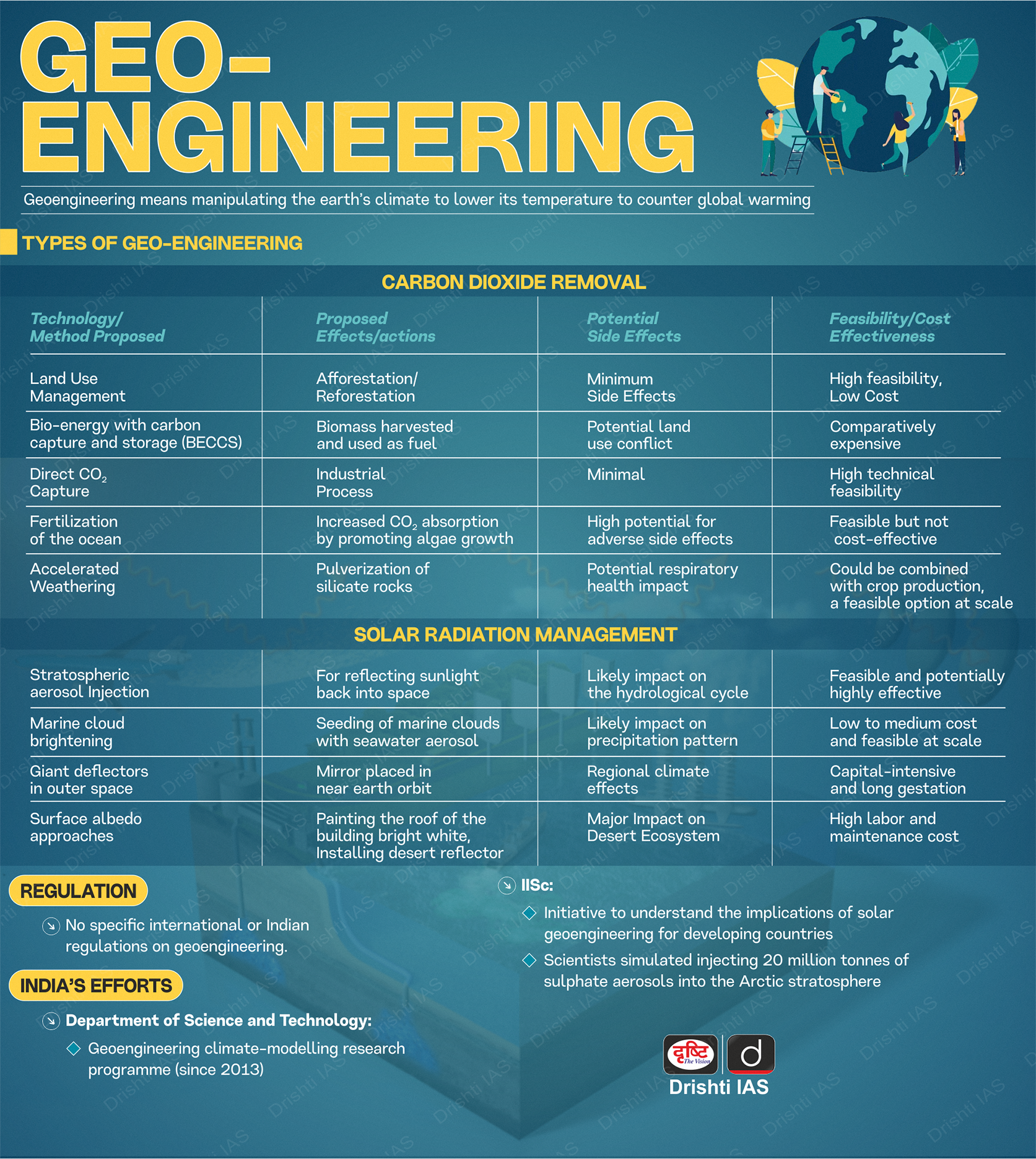

- कार्बन ऑफसेटिंग: ऐसी परियोजनाओं में निवेश करना जो वायुमंडल से कार्बन को कम करती है, जैसे कि पुनर्वनीकरण या कार्बन कैप्चर और भंडारण।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: सौर, पवन, भूतापीय और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर संक्रमण से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता काफी कम हो सकती है।

- आवास स्थानों, उद्योगों और परिवहन में ऊर्जा-दक्षता पद्धति को लागू करने से ऊर्जा की खपत में कमी हो सकती है।

- सतत् कृषि: जलवायु के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिये, जैसे सतत् सिंचाई तकनीक, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्में और कृषि वानिकी।

- उत्कृष्ट मौसम की घटनाओं के दौरान क्षति को कम करने और भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु खाद्य भंडारण एवं वितरण प्रणालियों को बेहतर बनाना।

- वनोन्मूलन को कम करना, पुनर्योजी कृषि तकनीकों का उपयोग करना तथा पौधों पर आधारित आहार को बढ़ावा देना, सभी इसमें योगदान दे सकते हैं।

- जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील जनसंख्या को सहायता प्रदान करना: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील समुदायों की सहायता करना, जैसे कि निचले तटीय क्षेत्रों और विकासशील देशों में रहने वाले लोग।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. हीटवेव को बढ़ाने में ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका और शहरी हीट आइलैंड्स पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। साथ ही यह भी बताइए कि शहरी नियोजन कैसे इन प्रभावों को कम कर सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. ‘मेथैन हाइड्रेट’ के निक्षेपों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2019)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

IBC के तहत वसूली में वृद्धि

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

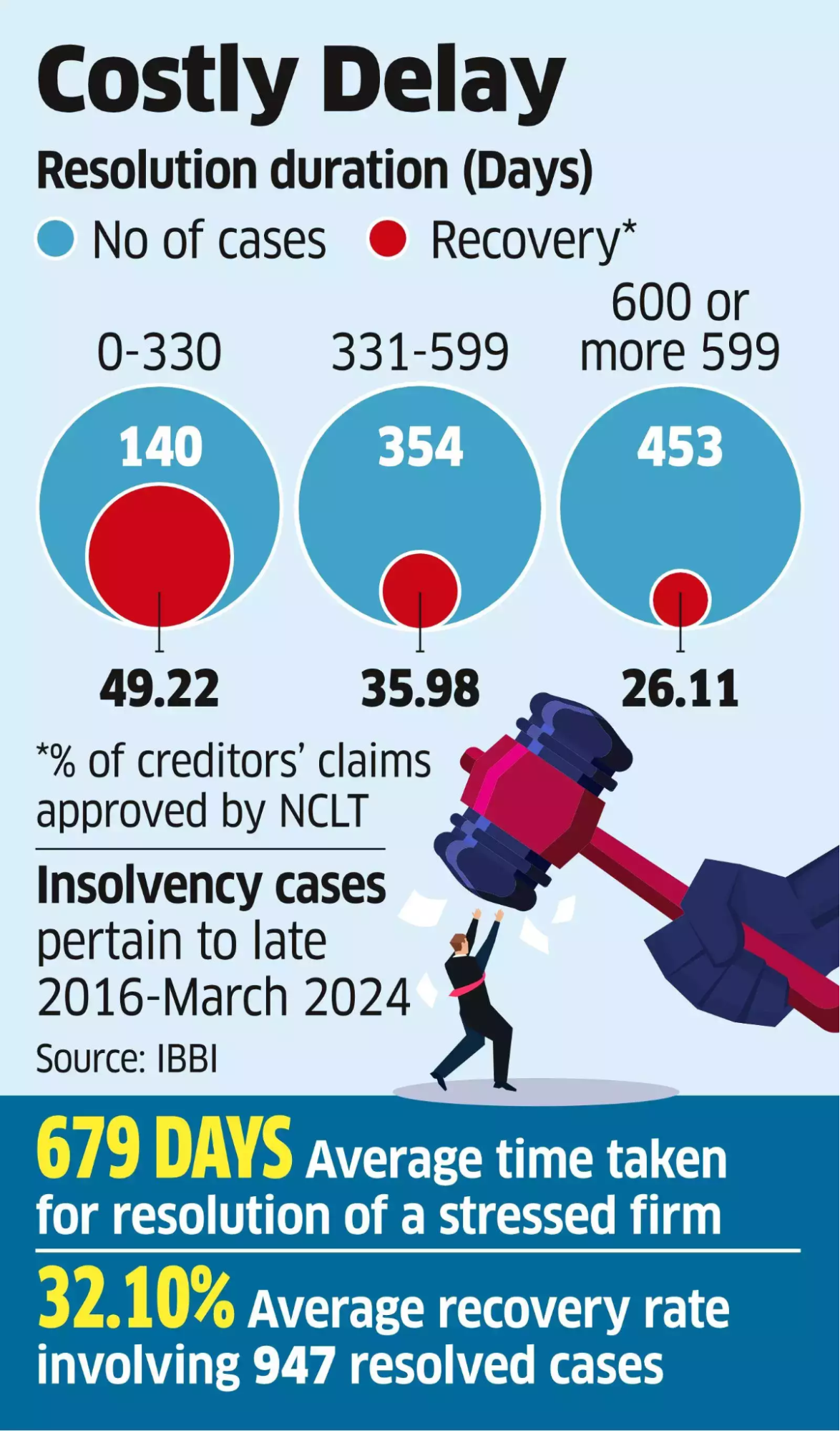

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI) के हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में लेनदारों ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 के तहत अपने लगभग आधे दावों को 330 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया है।

नवीनतम आँकड़ों की मुख्य बातें क्या हैं?

- वसूली दरें और समयबद्धता:

- आँकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त 947 कंपनियों के समाधान के परिणामस्वरूप लेनदारों को 3.36 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कि IBC (2016) की शुरुआत के बाद से उनके दावों के 32.1% के बराबर हैं।

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 के तहत स्ट्रेस रिज़ोल्युशन (Stress Resolution) में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन वसूली में तेज़ी नहीं आई है।

- वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 में लेनदारों द्वारा वसूली 54% थी, जो महामारी के कारण वित्त वर्ष 21 में घटकर 22% रह गई है।

- वित्त वर्ष 2022 में वसूली बढ़कर 23% और वित्त वर्ष 2023 में 36% हो गई तथा वित्त वर्ष 2024 में यह फिर घटकर 27% रह गई।

- पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) में प्रस्तावों की संख्या रिकॉर्ड 269 तक पहुँच गई, जो वित्त वर्ष 23 में 189 और वित्त वर्ष 22 में 144 थी, जिसका मुख्य कारण पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Companies Law Tribunal- NCLT) के रिक्त पदों को भरना था।

- लेनदारों ने दिवालियापन स्वीकार करने पर दबाव बनाने वाली कंपनियों के उचित मूल्य की तुलना में 85% पर मज़बूत संचयी वसूली (Stronger Cumulative Recoveries) का अनुभव किया है।

- परिसमापन मूल्य के संदर्भ में, वसूली दर कुल परिसंपत्तियों के 161.8% तक पहुँच गयी है।

- विशेषज्ञ स्ट्रेस रिज़ोल्यूशन के लिये दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को समय पर शुरू करने के महत्त्व पर बल देते हैं, क्योंकि देरी (औसतन 679 दिन) के कारण वसूली दर घटकर 26% रह गई है, जिससे परिसंपत्ति मूल्य एवं ऋण वसूली प्रभावित हुई है।

IBC को मज़बूत करने हेतु प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

- विलंब को कम करना: IBC की 330-दिन की समय-सीमा के भीतर दिवालियापन मामलों को कुशलतापूर्वक हल करना अनिवार्य है, समाधान की वर्तमान औसत अवधि 679 दिन है, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मुकदमेबाज़ी को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

- वसूली दरों में सुधार: जबकि IBC ने इससे संबंधित समाधान को बढ़ावा दिया है, ऋणदाताओं द्वारा वसूले गए दावों के प्रतिशत में सुधार की आवश्यकता है। समय पर समाधान के लिये यह 49% से घटकर विलंबित मामलों में यह 26% हो गया है। इसे निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है:

- NCLT में मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिये पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रक्रिया में तेज़ी आए तथा लंबित मामलों के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सके।

- अनावश्यक कदमों को समाप्त करने व मानकीकरण प्रक्रियाओं से संबंधित अनुमोदनों में तेज़ी लाने के लिये IBC प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उन्हें सरल बनाना आवश्यक है।

- क्षेत्र-विशिष्ट व्यवस्थाएँ: रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के लिये विशेष दिवालियापन व्यवस्थाओं पर विचार कीजिये, जिनमें अन्य उद्योगों की तुलना में विशिष्ट चुनौतियाँ हो सकती हैं।

- सीमा-पार दिवालियापन ढाँचा: अनेक देशों में परिसंपत्तियों के साथ कंपनियों से जुड़े दिवालियापन मामलों को हल करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL) पर आधारित एक प्रभावी कानूनी ढाँचा स्थापित करना।

- समय-सीमा की समीक्षा करना: IBC द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पुनर्मूल्यांकन करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कुशल हैं और समाधान हेतु अनावश्यक देरी को कम किया जा सके।

- सभी कंपनियों हेतु औपचारिक प्रीपैक: केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) के लिये ही नहीं, बल्कि सभी कंपनियों हेतु एक औपचारिक पूर्व-निर्धारित दिवालियापन प्रक्रिया (Pre-Packaged Insolvency Process) की अनुमति दें। इसमें औपचारिक दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने से पूर्व एक समाधान योजना पर सहमति बनाना शामिल है।

- सभी कंपनियों के लिए औपचारिक प्रीपैक: सभी कंपनियों के लिए औपचारिक प्री-पैकेज्ड दिवालियापन प्रक्रिया की अनुमति दें, न कि केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए। इसमें औपचारिक दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने से पहले एक समाधान योजना पर सहमति बनाना शामिल है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- परिचय:

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 समयबद्ध तरीके से कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारी के दिवालियेपन एवं शोधन अक्षमता को हल करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती है।

- दिवालियापन वह स्थिति है, जहाँ किसी व्यक्ति या संगठन की देनदारियाँ उसकी परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती हैं और वह संस्था अपने दायित्वों या ऋणों को चुकाने के लिये पर्याप्त नकदी जुटाने में असमर्थ होती है।

- शोधन अक्षमता तब होता है जब किसी व्यक्ति या कंपनी को कानूनी रूप से अपने देय और भुगतान योग्य बिलों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है।

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने MSME के लिये अधिक कुशल दिवाला समाधान ढाँचा प्रदान करने के लिये 2016 की संहिता को संशोधित किया, जिससे सभी हितधारकों हेतु त्वरित, लागत प्रभावी तथा मूल्य-अधिकतम परिणाम सुनिश्चित हुए।

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 समयबद्ध तरीके से कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारी के दिवालियेपन एवं शोधन अक्षमता को हल करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती है।

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI)

- IBBI भारत में दिवालियापन कार्यवाही की देखरेख करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

- IBBI के अध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा वे वित्त, कानून एवं दिवालियापन के क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं।

- इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं।

- कार्यवाही का न्यायनिर्णयन:

- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Companies Law Tribunal- NCLT) कंपनियों के लिये कार्यवाही का निर्णय करता है।

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT) व्यक्तियों के लिये कार्यवाही संभालता है।

- वे समाधान प्रक्रिया की शुरुआत को अनुमति देने, पेशेवरों की नियुक्ति करने और ऋणदाताओं के अंतिम निर्णयों का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- संहिता के तहत दिवालियापन समाधान की प्रक्रिया: चूक होने पर देनदार या लेनदार द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया में, दिवालियापन पेशेवर वित्तीय जानकारी और देनदार की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं तथा समाधान के दौरान 180 दिन की कानूनी कार्रवाई पर प्रतिबंध होता है।

- ऋणदाताओं की समिति (Committee of Creditors- CoC): दिवालियापन पेशेवरों द्वारा गठित और वित्तीय ऋणदाताओं से मिलकर बनी CoC, ऋण पुनरुद्धार, पुनर्भुगतान अनुसूची में परिवर्तन या परिसंपत्ति परिसमापन के माध्यम से बकाया ऋणों के भाग्य का निर्धारण करती है, जिसमें देनदार की परिसंपत्तियों के परिसमापन से पूर्व 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित होती है।

- परिसमापन प्रक्रिया: देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को सबसे पहले दिवालियापन समाधान लागतों में वितरित किया जाता है, दूसरे स्थान पर सुरक्षित ऋणदाता, तीसरे स्थान पर श्रमिकों और कर्मचारियों के बकाये तथा चौथे स्थान पर असुरक्षित ऋणदाता हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता को मज़बूत करने के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017) (a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। उत्तर: (b) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

महामारी संधि

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA), जीनोमिक अनुक्रम, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC), अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) मेन्स के लिये:महामारी संधि मसौदे के प्रमुख घटक तथा संधि का विकास, वैश्विक स्वास्थ्य पर सहयोग हेतु मौज़ूदा ढाँचा |

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन

चर्चा में क्यों?

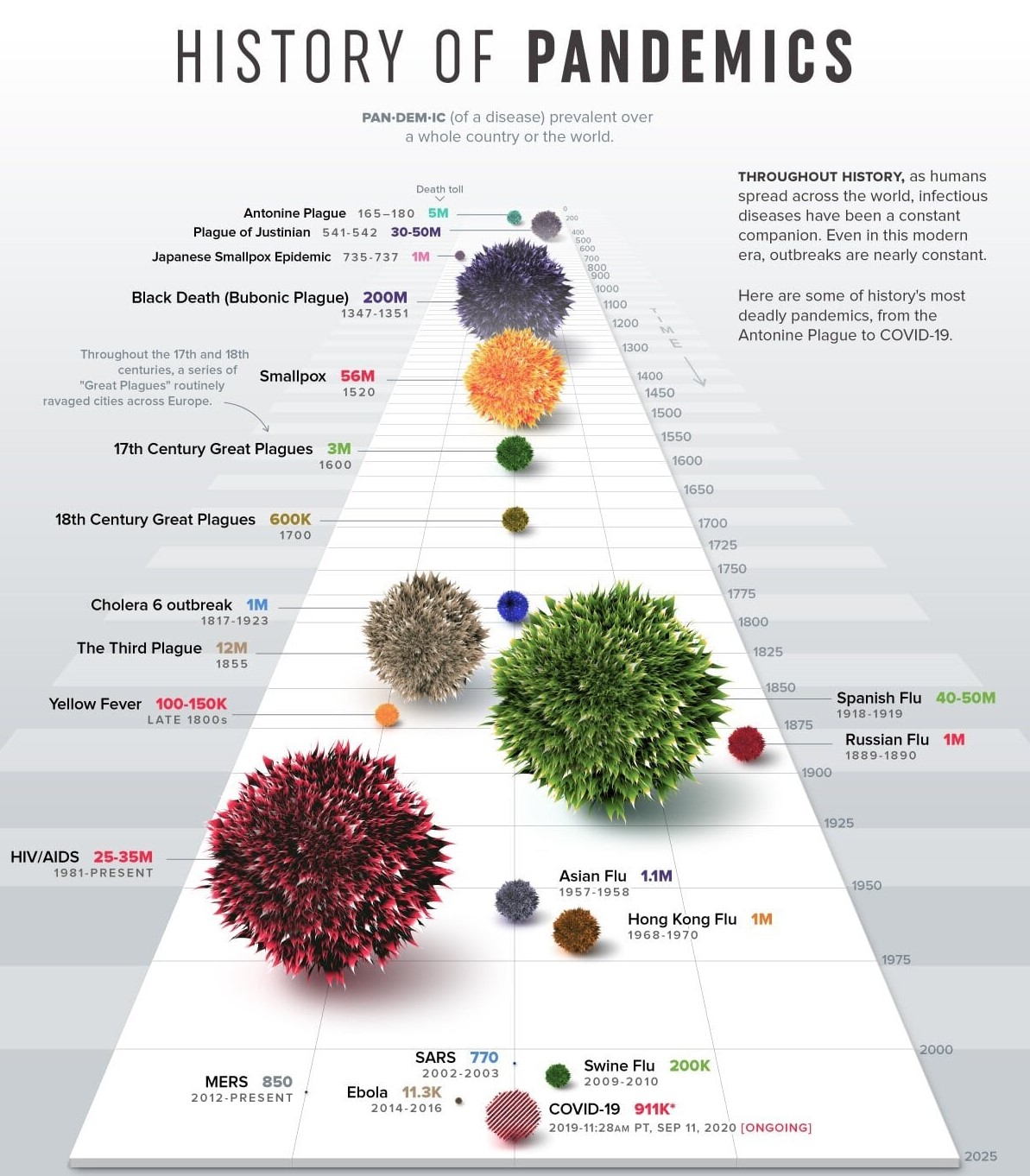

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly- WHA) ने अपनी वार्षिक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations-IHR), 2005 में महत्त्वपूर्ण संशोधनों पर सहमति तथा वर्ष 2025 तक वैश्विक महामारी समझौते पर वार्ता पूरी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- ये संशोधन महामारी सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति वैश्विक तैयारी, निगरानी और प्रतिक्रिया को मज़बूती प्रदान करेंगे।

विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) क्या है?

- परिचय:

- विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA), WHO की निर्णयकारी सभा है जिसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं।

- इस सभा का आयोजन प्रतिवर्ष WHO के मुख्यालय, यानी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में किया जाता है।

- WHA के कार्य:

- संगठन की नीतियों पर निर्णय लेना।

- WHO के महानिदेशक की नियुक्ति।

- वित्तीय नीतियों का प्रशासन।

- प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु बजट की समीक्षा और अनुमोदन।

IHR में किन प्रमुख संशोधनों पर सहमति बनी है?

- परिभाषा:

- संभावित महामारियों की अनुक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु महामारी आपातकाल (Pandemic Emergency) की परिभाषा को शामिल करना।

- परिभाषा में महामारी के व्यापक भौगोलिक प्रसार, स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता की तुलना में अधिक व्यापकता, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान की उत्पत्ति और त्वरित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता जैसे मानदंड शामिल हैं।

- एकजुटता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता:

- इसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक वित्तपोषण के अभिनिर्धारण व वित्त तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक समन्वयकारी वित्तीय तंत्र (Coordinating Financial Mechanism) की स्थापना करना शामिल है।

- इसमें मुख्य क्षमताओं और अन्य महामारी आपातकालीन रोकथाम, तैयारी एवं प्रतिक्रिया-संबंधी क्षमताओं को विकसित तथा उन्हें मज़बूत करना भी शामिल होगा।

- इसमें महामारी की आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित अन्य क्षमताओं के साथ-साथ मूलभूत क्षमताओं में वृद्धि करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना भी शामिल होगा।

- प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सहयोग:

- इसमें सहयोग को बढ़ावा देने और संशोधित विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य पक्षकार समिति (States Parties Committee) का गठन करना शामिल है।

- देशों के भीतर और देशों के बीच कार्यान्वयन संबंधी समन्वय में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय IHR प्राधिकरणों (National IHR Authorities) का सृजन किया जाएगा।

वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग क्यों आवश्यक है?

- संक्रामक रोगों पर अंकुश लगाने हेतु:

- कोविड-19 जैसी महामारियों ने हमारे विश्व के परस्पर संबंधों को उजागर किया है। इसने यह दर्शाया है कि किस प्रकार एक देश में उत्पन्न बीमारी का प्रकोप तीव्रता से अन्य देशों तक फैल सकता है। वैश्विक सहयोग से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं-

- सूचना साझाकरण: बीमारी/रोग के प्रकोप का शीघ्र पता लगाने और उसे साझा करने से वैश्विक अनुक्रिया में तेज़ी आती है। कोविड-19 के वैरिएंट्स की पहचान करने तथा उन पर नज़र रखने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भूमिका इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

- समन्वित अनुसंधान एवं विकास: यह सहयोग टीकों, निदान और उपचारों के तीव्र विकास को संभव बनाता है।

- कोविड-19 जैसी महामारियों ने हमारे विश्व के परस्पर संबंधों को उजागर किया है। इसने यह दर्शाया है कि किस प्रकार एक देश में उत्पन्न बीमारी का प्रकोप तीव्रता से अन्य देशों तक फैल सकता है। वैश्विक सहयोग से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं-

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध का समाधान करने के लिये:

- किसी एक देश में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग से प्रतिरोधी बैक्टीरिया उत्पन्न उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका प्रसार विश्व स्तर पर हो सकता है। इस संदर्भ में वैश्विक सहयोग सहायक हो सकता है:

- मानकीकृत प्रथाओं के विकास में: मनुष्यों और पशुओं में एंटीबायोटिक के उपयोग के लिये सामान्य दिशा-निर्देश स्थापित करने से प्रतिरोध को धीमा कम में सहायता मिलती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) एक वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम है, जिसका यदि मिलकर समाधान नहीं किया गया तो इससे प्रतिवर्ष लगभग लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है।

- मानकीकृत प्रथाओं के विकास में: मनुष्यों और पशुओं में एंटीबायोटिक के उपयोग के लिये सामान्य दिशा-निर्देश स्थापित करने से प्रतिरोध को धीमा कम में सहायता मिलती है।

- किसी एक देश में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग से प्रतिरोधी बैक्टीरिया उत्पन्न उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका प्रसार विश्व स्तर पर हो सकता है। इस संदर्भ में वैश्विक सहयोग सहायक हो सकता है:

- चिरकालिक रोगों के प्रबंधन के लिये:

- हृदय रोग और मधुमेह (Diabetes) जैसे गैर-संचारी रोग वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन रहे हैं। इस संदर्भ में वैश्विक सहयोग संबंधित जानकारी को साझा करने में सहायक होता है।

- रोकथाम, उपचार और जीवनशैली आदि से संबंधित सर्वोत्तम व्यवहारों को साझा करने से देशों को एक-दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिये, ग्लोबल अलायंस फॉर क्रॉनिक डिज़ीज़ (GACD)।

- हृदय रोग और मधुमेह (Diabetes) जैसे गैर-संचारी रोग वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन रहे हैं। इस संदर्भ में वैश्विक सहयोग संबंधित जानकारी को साझा करने में सहायक होता है।

- स्वास्थ्य समानता और पहुँच के लिये:

- कई देशों में स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु संसाधनों का अभाव है। ऐसे में वैश्विक सहयोग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना है।

- जानकारी/सूचना और प्रौद्योगिकी को साझा करने से विकासशील देशों को अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करने में सहायता मिलती है। मेडिसिन पेटेंट पूल जैसी पहल सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुँच को सरल बनाती है।

- कई देशों में स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु संसाधनों का अभाव है। ऐसे में वैश्विक सहयोग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना है।

वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के लिये मौज़ूदा फ्रेमवर्क क्या है?

- बहुपक्षीय एजेंसियाँ:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, UNFPA और UNAIDS जैसे विभिन्न बहुपक्षीय संगठन बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा HIV/एड्स जैसे विशिष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

- यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक निर्धारित करता है, देशों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर वैश्विक अनुक्रिया की निगरानी एवं समन्वय करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR):

- यह 196 देशों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। यह अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के संबंध में देशों के अधिकारों और दायित्वों की रूप-रेखा तैयार करता है।

- वैश्विक स्वास्थ्य पहलें:

- ये विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु लक्षित कार्यक्रम हैं। इसके उदाहरणों में ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया तथा वैक्सीन एलायंस गावी (GAVI) शामिल हैं।

- सार्वजनिक-निजी साझेदारी:

- सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से संसाधनों एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है।

- उदाहरण- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

- सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से संसाधनों एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है।

- क्षेत्रीय संगठन:

- अमेरिका और अफ्रीकी संघ के लिये पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (PAHO) जैसे क्षेत्रीय निकाय अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रयासों के समन्वय में भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) में हालिया संशोधन और वर्ष 2025 तक वैश्विक महामारी समझौते के प्रति प्रतिबद्धता बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का संकेत है।

महामारी संबंधी आपात स्थितियों की परिभाषा, इक्विटी एवं वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना तथा मज़बूत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित इन परिवर्तनों का उद्देश्य विश्व को भविष्य के स्वास्थ्य खतरों का बेहतर ढंग से पता लगाने, उन्हें रोकने और तद्नुसार प्रतिक्रिया के लिये तैयार करना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. महामारी संधि के संबंध में हाल ही में किन संशोधनों पर सहमति बनी है? वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के लिये मौज़ूदा ढाँचे पर भी प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में कृषि के संदर्भ में, प्रायः समाचारों में आने वाले 'जीनोम अनुक्रमण (जीनोम सीक्वेंसिंग)' की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास-संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं ? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी ? (2021) प्रश्न. वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या-क्या पद्धतियाँ अपनाई हैं? (2022) |

भारतीय राजनीति

पदोन्नति मौलिक अधिकार नहीं

प्रिलिम्स के लिये:अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पदोन्नति में आरक्षण, इंद्रा साहनी निर्णय, अनुच्छेद 16 (4), अनुच्छेद 16 (4A), अनुच्छेद 16(4B), एम नागराज केस, सर्वोच्च न्यायालय। मेन्स के लिये:सार्वजनिक रोज़गार और पदोन्नति में आरक्षण और संबंधित निर्णय |

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में दोहराया है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिये पदोन्नति कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में पदोन्नति वाले पदों को भरने हेतु मानदंड निर्धारित नहीं किये गए हैं।

- इसे विधायिका और कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

मौलिक अधिकार:

- ये हमारे संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं। ये अधिकार किसी व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिये आवश्यक हैं।

- संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में 6 मौलिक अधिकार निहित हैं।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 15 (6): यह राज्य को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है।

- इसमें कहा गया है कि इस तरह के आरक्षण किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दिये जा सकते हैं, जिसमें सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान दोनों शामिल हैं, अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर।

- इसमें कहा गया है कि इस तरह के आरक्षण किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दिये जा सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान दोनों शामिल हैं।

- अनुच्छेद 16 (4): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- अनुच्छेद 16 (4A): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- अनुच्छेद 16 (4B): यह किसी विशेष वर्ष के रिक्त SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिये स्थानांतरित कर दिया गया।

- अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) दोनों को 77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा सम्मिलित किया गया।

- अनुच्छेद 16 (6): यह राज्य को नियुक्तियों में आरक्षण के लिये प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। ये प्रावधान मौज़ूदा आरक्षण के अतिरिक्त 10% की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे।

- अनुच्छेद 335: यह मानता है कि सेवाओं एवं पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करने के लिये विशेष उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें समान स्तर पर लाया जा सके।

- 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000: इस अधिनियम ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त सम्मिलित की, जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

पदोन्नति में आरक्षण के लाभ और हानि क्या हैं?

|

आरक्षण के लाभ |

आरक्षण के हानि |

|

सामाजिक न्याय और समावेशन: सेवाओं के उच्च पदों पर ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों (SC, ST, OBC) के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। |

योग्यता बनाम आरक्षण: पदोन्नति के लिये सबसे योग्य उम्मीदवार की अनदेखी के बारे में चिंता जताई गई। |

|

जातिगत एवं सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है: अधिक विविध एवं समावेशी नेतृत्व संरचना का निर्माण करता है, तथा सामाजिक मुद्दों की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। |

हतोत्साहन एवं हताशा: सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में हतोत्साहन एवं हताशा उत्पन्न हो सकती है, जो स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं। |

|

सशक्तीकरण एवं उत्थान: हाशिये पर पड़े समुदायों को आगे बढ़ने और उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के अवसर प्रदान करता है। |

क्रीमी लेयर का मुद्दा: आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत "क्रीमी लेयर" को अभी भी लाभ मिल सकता है, जिससे उत्थान का उद्देश्य अस्वीकार किया जा सकता है। |

|

सकारात्मक भेदभाव: अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान करके अतीत में हुए भेदभाव को संबोधित करता है। |

वरिष्ठता एवं दक्षता: पदोन्नति में आरक्षण वरिष्ठता-आधारित पदोन्नति प्रणालियों को बाधित कर सकता है, जिससे समग्र दक्षता प्रभावित हो सकती है। |

भारत में आरक्षण संबंधी घटनाक्रम क्या हैं?

- इंद्रा साहनी निर्णय, 1992:

- नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16(4), जो नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है, पदोन्नति तक विस्तारित नहीं होता है।

- न्यायालय ने 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ उल्लंघन का कारण न बनें, ताकि अनुच्छेद 14 के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार सुरक्षित रहे।

- आगे बढ़ाने का नियम वैध है लेकिन यह 50% सीमा के अधीन है। यह निर्णय कहता है कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिये।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) कोई अलग नियम नहीं है और यह अनुच्छेद 16(1) को रद्द नहीं करता है। अनुच्छेद 16(1) एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 16(4) एक सक्षम प्रावधान है।

- अनुच्छेद 16(1): इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोज़गार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।

- इसके अलावा, न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के क्रीमी लेयर (आर्थिक रूप से संपन्न) को आरक्षण लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया।

- हालाँकि, इसने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को इस अवधारणा से बाहर रखा।

- 77वाँ संशोधन अधिनियम (1995):

- इस अधिनियम ने राज्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिये मौज़ूदा आरक्षण नीतियों को बनाए रखने का अधिकार दिया।

- इसने एक नया अनुच्छेद 16(4A) प्रस्तुत किया, जो राज्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति देता है, जब तक कि उनका मानना है कि SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है।

- 85वाँ संशोधन अधिनियम (2001):

- इसने आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये परिणामी वरिष्ठता की अवधारणा शुरू की। यह जून 1995 से व्यापक रूप से लागू हुआ।

- "परिणामी वरिष्ठता" से तात्पर्य आरक्षण नियमों के माध्यम से पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता प्रदान करने की अवधारणा से है।

- यह प्रावधान जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लाया गया।

- इसने आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये परिणामी वरिष्ठता की अवधारणा शुरू की। यह जून 1995 से व्यापक रूप से लागू हुआ।

- एम. नागराज निर्णय, 2006:

- इस निर्णय ने इंद्रा साहनी निर्णय को आंशिक रूप से पलट दिया।

- इसने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति चाहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिये "क्रीमी लेयर" अवधारणा का सशर्त विस्तार प्रस्तुत किया।

- यह अवधारणा पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर लागू होती थी।

- निर्णय में राज्यों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देने के लिये 3 शर्तें निर्धारित की गईं:

- प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता: राज्य को यह प्रदर्शित करना होगा कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

- क्रीमी लेयर का बहिष्कार: आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के "क्रीमी लेयर" तक नहीं पहुँचना चाहिये।

- दक्षता बनाए रखना: आरक्षण से समग्र प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिये।

- जरनैल सिंह बनाम भारत संघ, 2018:

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने डेटा संग्रहण पर अपना रुख बदल दिया।

- राज्यों को अब मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पदोन्नति के लिये आरक्षण कोटा लागू करते समय राज्यों को अब SC/ST समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिये मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

- इसने सरकार को SC/ST के सदस्यों के लिये "परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति" को सरलता से लागू करने की अनुमति दी।

- 103वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019:

- यह विधेयक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (Economically Weaker Sections- EWS) के लिये केंद्र सरकार की नौकरियों के साथ-साथ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।

- इसे अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया तथा अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया गया।

- इसे अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes- SEBC) के लिये 50% आरक्षण नीति के अंतर्गत न आने वाले निर्धनों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022

- इसने 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% आरक्षण लागू किया गया था।

- 3-2 के बहुमत से फैसले में न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा।

- इसने सरकार को वंचित सामाजिक समूहों के लिये मौज़ूदा आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लाभ प्रदान करने की अनुमति दी।

- इसने 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% आरक्षण लागू किया गया था।

आगे की राह

- डेटा-संचालित दृष्टिकोण: विभिन्न स्तरों और विभागों में SC/ST/OBC के वर्तमान प्रतिनिधित्व का आकलन करना आवश्यक है। इस डेटा का उपयोग आरक्षण कोटा भरने के लिये ठोस लक्ष्य निर्धारित करने में किया जा सकता है।

- योग्यता पर ध्यान देना: एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देना जो पदोन्नति में SC/ST/OBC के उम्मीदवारों के लिये अर्हता अंकों में कुछ छूट देते हुए योग्यता पर अधिक ज़ोर देती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को स्वीकार्य योग्यता स्तर बनाए रखते हुए बेहतर अवसर मिलें।

- चिंताओं को संबोधित करना: आरक्षण के कारण अयोग्य उम्मीदवारों के पदोन्नत होने की चिंताओं को स्वीकार किया जाना चाहिये।

- पदोन्नत SC/ST/OBC कर्मचारियों के लिये कठोर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम जैसे समाधान प्रस्तावित किये जाने चाहिये, ताकि कौशल संबंधी किसी भी अंतर को कम किया जा सके, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी नई भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल कर सकें।

- दीर्घकालिक दृष्टि: इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिये कि आरक्षण दीर्घकालिक सामाजिक न्याय और पदोन्नति में समान अवसर प्राप्त करने के लिये एक अस्थायी उपाय है।

- ऐसे समानांतर पहलों की वकालत की जानी चाहिये जो इन समुदायों के लिये शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में सुधार करें, जिससे अंततः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहाँ आरक्षण की आवश्यकता न हो।

निष्कर्ष:

पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है, जो समानता और सकारात्मक कार्रवाई के प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों को संतुलित करता है। जबकि न्यायालय ने राज्यों को इस तरह का आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी है, इसने यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इससे प्रशासनिक दक्षता एवं समग्र सार्वजनिक हित से समझौता न हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: SC,ST और OBC के लिये पदोन्नति में आरक्षण नौकरशाही दक्षता के साथ समावेशिता को संतुलित करने में एक चुनौती पेश करता है। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में दोनों उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये रणनीतियों की आलोचनात्मक जाँच करें। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |