कैलिफोर्निया में वनाग्नि

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में विनाशकारी वनाग्नि से कई लोगों की मृत्यु हो गई है एवं संरचनात्मक क्षति हुई है, तथा अधिकारी आग पर नियंत्रण पाने के लिये पिंक फायर रिटार्डेंट का प्रयोग कर रहे हैं।

- वनाग्नि की बढ़ती आवृत्ति के साथ यह सामान्य वनाग्नि के मौसम से इतर भी घटित हो रही हैं, जिससे इनके कारणों, जलवायु परिवर्तन की भूमिका तथा संभावित समाधानों के बारे में प्रश्न उठ रहे हैं।

- अधिकारी वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिये पिंक फायर रिटार्डेंट का उपयोग कर रहे हैं।

नोट: भारत में, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) 2021 के अनुसार, 35.47% वन क्षेत्र में आग लगने का खतरा है।

कैलिफोर्निया में बार-बार होने वाली वनाग्नि के कारण और प्रभाव क्या हैं?

- प्राकृतिक कारण:

- वज्रपात: वज्रपात से खासकर जब तेज़ हवाएँ चलती हैं तब वृक्ष और घास जैसी शुष्क वनस्पतियाँ जल जाती हैं, जिससे आग अनियंत्रित हो जाती है। शुष्क मौसम में ऐसा होना सामान्य है।

- जलवायु परिवर्तन: कैलिफोर्निया में पिछली दो सर्दियों (वर्ष 2022 और वर्ष 2023) में अत्यधिक वर्षा हुई, जिससे वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा मिला।

- वर्ष 2024-2025 की असामान्य रूप से शुष्क सर्दियों के कारण लॉस एंजिल्स की वनस्पतियाँ सूख गई, जिसने इसे वनाग्नि के लिये ज्वलनशील बना दिया।

- ग्लोबल वार्मिंग ने शुष्क और आर्द्र मौसमों को भी बढ़ा दिया है, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ा है और वनस्पति में नमी कम हो गई है, जिसके कारण वनाग्नि की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हुई है।

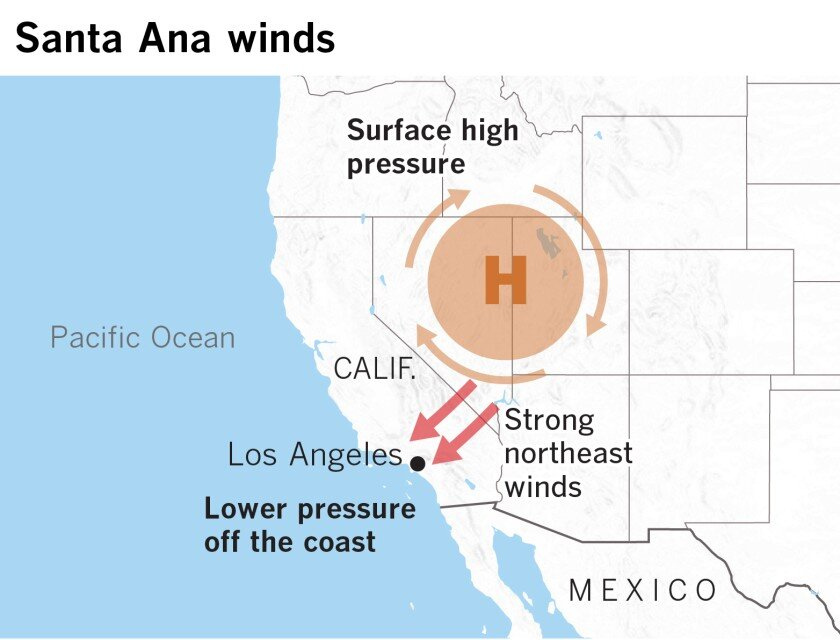

- सांता एना पवनें: कैलिफोर्निया में सांता एना पवनें, आमतौर पर अक्तूबर और जनवरी के बीच तीव्र होती हैं, वर्ष 2025 में असाधारण रूप से शक्तिशाली रही हैं।

- ये पवनें ग्रेट बेसिन में उच्च दबाव प्रणालियों से उत्पन्न होती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर गर्म, शुष्क वायु प्रवाहित करते हुए प्रशांत तट की ओर बहती हैं।

- जैसे ही पवनें सिएरा नेवादा और सांता एना पर्वतों से नीचे उतरती है और घाटियों से गुज़रती है, वह संपीड़ित हो जाती है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता कम हो जाती है।

- दक्षिणी कैलिफोर्निया में, ये पवनें शुष्क वनस्पतियों, विद्युत् लाइनों और इमारतों में तेज़ी से फैलकर वनाग्नि को और बढ़ा देती हैं।

- मानवीय हस्तक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान सेवा के अनुसार, अमेरिका में होने वाली लगभग 85% वनाग्नि के लिये मानवीय गतिविधियाँ ज़िम्मेदार हैं।

- कैंप फायर: बिना देखरेख के या अनुचित तरीके से बुझाए गए कैंप फायर, वनाग्नि के मानव-प्रेरित प्रमुख कारण हैं।

- सड़क किनारे आग लगना: वाहनों से निकलने वाली चिंगारी, जैसे चेन खींचने या कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के दोषपूर्ण होने से राजमार्गों पर आग लग सकती है।

- विद्युत् लाइनें: दोषपूर्ण या वायु-विक्षुब्ध विद्युत् लाइनें प्रायः वनाग्नि का कारण बनती हैं।

- अन्य मानवीय गतिविधियाँ: उपकरणों की खराबी, आगजनी, तथा छोड़ी गई सिगरेटें भी वनाग्नि का कारण बनती हैं।

- कभी-कभी तस्कर और वन्यजीव तस्कर सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने या अपराध के सबूत नष्ट करने के लिये वन में आग लगाते हैं।

- वनाग्नि का प्रभाव:

- जीवन और संपत्ति के विनाश से आर्थिक हानि।

- वायु प्रदूषण सूक्ष्म कणों, अम्लों, कार्बनिक रसायनों, धातुओं, धूल और एलर्जी के कारण होता है।

- उच्च तापमान के कारण भूमि का क्षरण होता है, जिससे भूमि से सभी पोषक तत्त्व और वनस्पति नष्ट हो जाती है, तथा भूमि बंजर और अनुपजाऊ हो जाती है।

- जैवविविधता की हानि

पिंक फायर रिटार्डेंट क्या है?

- परिचय:

- यह एक रासायनिक मिश्रण है जिसका उपयोग वनाग्नि को मंद करने अथवा उसका शमन करने हेतु किया जाता है।

- इसमें मुख्य रूप से अमोनियम फॉस्फेट आधारित घोल होता है जिसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे लवण और क्रोमियम और कैडमियम जैसी विषाक्त धातुएँ होती हैं।

- अमेरिका में प्रायः उपयोग में लाया जाने वाला अग्निरोधी फॉस-चेक है।

- फॉस-चेक जल, अमोनियम फॉस्फेट-आधारित उर्वरकों (डायमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम पॉलीफॉस्फेट) का मिश्रण है और इसकी प्रत्यक्ष दृश्यता के लिये इसमें लाल रंजक (लौह ऑक्साइड) मिश्रित किया जता है।

- इसमें चिपचिपाहट बढ़ाने और वायवीय रूप से इसके छिड़काव के दौरान इसे बहने से रोकने हेतु प्रगाढ़क कर्मक भी मिश्रित किया जाता है।

- कार्य: आग लगने से पहले इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे वनस्पतियों पर एक परत बन जाती है, जिससे दहन की दशा में ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाता।

- इसका वर्ण पिंक इसलिये चुना गया क्योंकि इसकी दृश्यता अत्यधिक होती है, जिससे अग्निशमन कर्मियों को फायर लाइन पर अधिक प्रभावी रूप से निशाना साधने में मदद मिलती है।

- संबंधित चिंताएँ: क्रोमियम और कैडमियम जैसी विषाक्त धातुओं से कैंसर और अंग क्षति होती है तथा जलमार्गों को दूषित करने पर जलीय जीवन के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2019)

फसल/जैव मात्रा के अवशेषों के दहन, के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन-से निर्मुक्त होते हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

38वें राष्ट्रीय खेल और कलारीपयट्टू

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) पर कलारीपयट्टू को प्रतियोगी खेल वर्ग में शामिल किये जाने के स्थान पर प्रदर्शनात्मक खेल का दर्जा दिये जाने का आरोप लगाया है।

- प्रदर्शन कार्यक्रम खेलों को बढ़ावा देने के लिये प्रदर्शित किये जाते हैं और इन्हें आधिकारिक पदक तालिका से बाहर रखा जाता है।

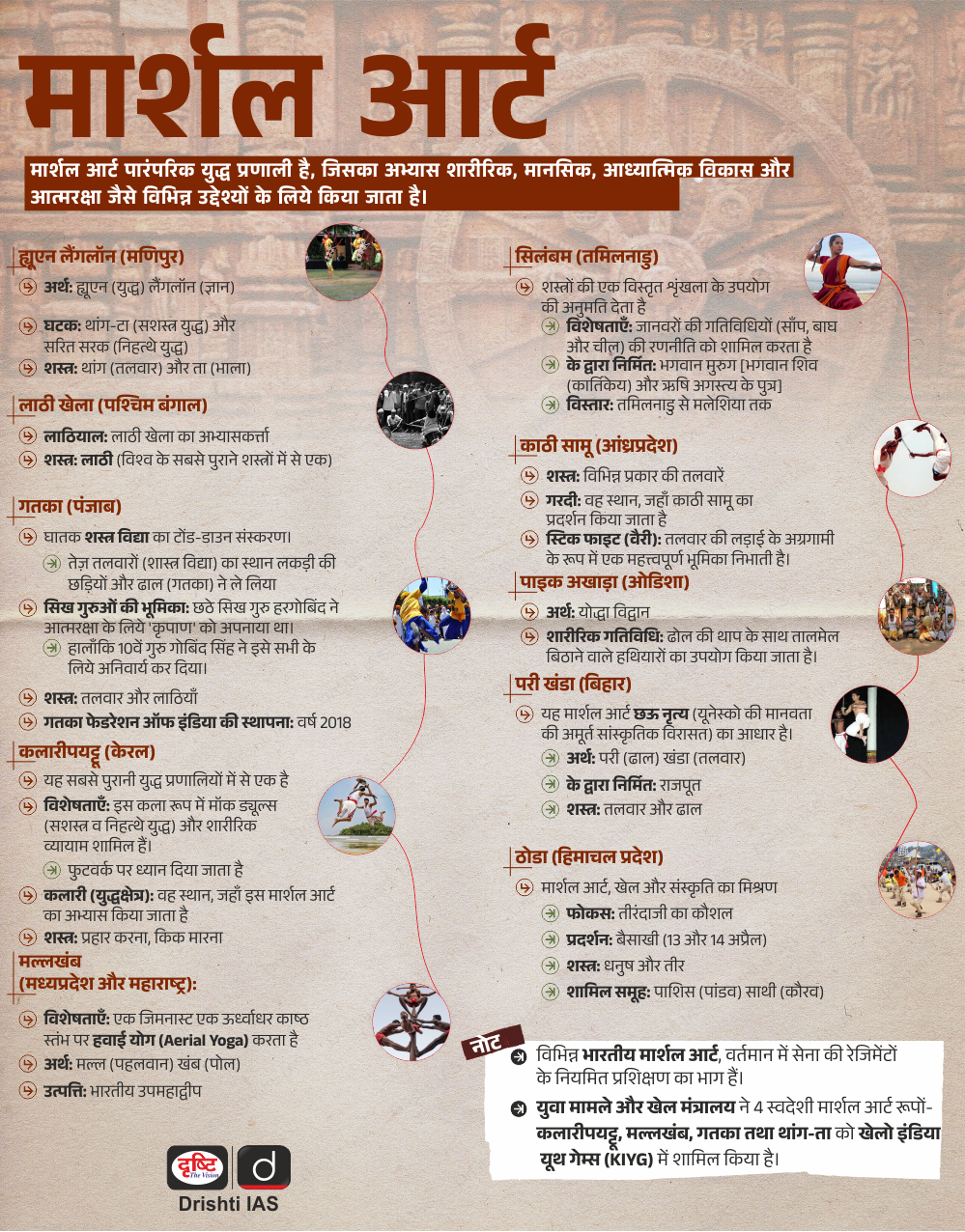

कलारीपयट्टू से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- यह विश्व की प्राचीनतम और वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स में से एक है, जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई।

- योद्धा ऋषि परशुराम को कलारीपयट्टू की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसका प्रसारण बाद में बोधिधर्म (दक्षिण भारत के एक बौद्ध भिक्षु) ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में शाओलिन मंदिर में चीन में किया था।

- दर्शनशास्त्र: मलयालम में "कलारी" शब्द का तात्पर्य एक परंपरागत व्यायामशाला से है जहाँ "पयट्टू" (लड़ाई या व्यायाम) का शिक्षण होता है।

- इसमें आठ जंतुओं अर्थात हाथी, शेर, सूअर, घोड़ा, साँप, मुर्गा, बिल्ली और मछली की आक्रमण और रक्षा प्रणालियों से प्रेरित तकनीकों के साथ मन-शरीर समन्वय पर ज़ोर दिया जाता है।

- प्रकार: कलारीपयट्टू के दो प्रकार हैं,

- उत्तरी: यह हथियारों और शरीर के रैखिक संचलन पर केंद्रित है, और

- दक्षिणी: इसमें कम हथियारों के साथ बहु-दिशात्मक संचलन पर ज़ोर दिया जाता है।

- प्रशिक्षण के चरण:

- मैप्पयाट्टू: युद्ध के लिये शरीर को अनुकूलित करना।

- कोलथारी: छोटी और लंबी छड़ियों जैसे लकड़ी के शस्त्रों से प्रशिक्षण/अभ्यास।

- अंगथारी: भय पर विजय प्राप्त करने के बाद धातु के तेज़ हथियारों से अभ्यास।

- वेरुमकाई: रणनीतिक हमलों के लिए शरीर रचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाली हाथों से युद्धाभ्यास।

- वर्तमान संदर्भ: इसे 37वें राष्ट्रीय खेलों, गोवा में एक प्रतिस्पर्द्धी खेल के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेलों, उत्तराखंड में इसे एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल कर दिया गया।

- कलारीपयट्टू एथलीटों ने वर्ष 2023 राष्ट्रीय खेलों में 19 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते।

राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- भारत के राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का बहु-खेल आयोजन है, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

- राष्ट्रीय खेलों का 38वाँ संस्करण 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक उत्तराखंड में होगा।

- प्रतियोगिता संरचना: राष्ट्रीय खेलों में 32 प्रतिस्पर्द्धी खेल स्पर्द्धाएँ होंगी।

- इसके अलावा, चार प्रदर्शन खेल अर्थात् कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखंभ और राफ्टिंग, भी शामिल किये जाएंगे।

- थीम और टैगलाइन: खेलों का शुभंकर मौली है, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है, यह क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।

- खेलों की टैगलाइन है "संकल्प से शिखर तक"।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में 'कलारीपयट्टू' क्या है? (2014) (a) यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ,जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। उत्तर: (d) |

RBI ने सीमा पार लेनदेन के लिये FEMA नियमों को उदार बनाया

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सीमा पार लेनदेन में भारतीय रुपए (INR) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 के तहत मानदंडों को उदार बनाया है।

- इस पहल का उद्देश्य भारतीय रुपए को स्थिर करना तथा इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करना है, विशेषकर ऐसे समय में जब मुद्रा मूल्यह्रास दबावों का सामना कर रही है।

RBI द्वारा FEMA विनियमों में क्या परिवर्तन किये गए हैं?

- अनिवासियों के लिये INR खाते खोलना: अधिकृत डीलर बैंकों की विदेशी शाखाएँ अब अनिवासियों के लिये INR खाते खोल सकती हैं। यह अनिवासियों को भारत के निवासियों के साथ सभी अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन को भारतीय रुपए में निपटाने की अनुमति देता है।

- प्रत्यावर्तनीय INR खाते: RBI ने अनिवासियों को अपने प्रत्यावर्तनीय INR खातों, जैसे विशेष अनिवासी रुपया खाते (SNRR) और विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVA) में शेष राशि का उपयोग करके अन्य अनिवासियों के साथ लेनदेन का निपटान करने में सक्षम बनाया है।

- विदेशी निवेश: अनिवासी भारतीय (NRI) अब अपने INR खाते में शेष राशि का उपयोग गैर-ऋण साधनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सहित विदेशी निवेश करने के लिये कर सकते हैं। इससे वैश्विक निवेश प्रवाह में INR की भूमिका मज़बूत होती है।

- निर्यातकों के लिये विदेशी मुद्रा खाते: भारतीय निर्यातक अब व्यापार लेनदेन निपटाने के लिये विदेश में किसी भी विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकते हैं। इसमें निर्यात आय प्राप्त करना और आयात के भुगतान के लिये उस धन का उपयोग करना शामिल है।

NRI खाते

- NRI खाता: NRI (अनिवासी बाह्य) खाता NRI द्वारा अपने निवास देश से आय के आधार पर खोला जा सकता है, लेकिन धनराशि भारतीय रुपए में रखी जाती है।

- NRI खाते से प्राप्त आय कर-मुक्त है, तथा मूलधन एवं ब्याज दोनों ही कर-मुक्त हैं।

- NRO खाता: NRO (अनिवासी साधारण) खाता NRI द्वारा भारत में अर्जित आय (जैसे, किराये की आय, व्यावसयिक आय, लाभांश, आदि) का प्रबंधन करने के लिये खोला जाता है, तथा इसे भारतीय रुपए में रखा जाता है। NRO खाते पर अर्जित ब्याज कर योग्य है।

- FCNR (B) खाता: FCNR (विदेशी मुद्रा अनिवासी) खाता NRI या भारतीय मूल के व्यक्तियों (POI) को RBI द्वारा निर्धारित किसी भी विदेशी मुद्रा में अपने निवास के देश में आय जमा करने की अनुमति प्रदान करता है।

- FCNR खाते से प्राप्त आय कर-मुक्त होती है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999

- परिचय: वर्ष 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) को वर्ष 1999 में FEMA द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के उदारीकरण के बाद के आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप भारत के विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करते हुए बाह्य व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देना है।

- FEMA विदेशी मुद्रा लेनदेन को चालू खाता लेनदेन और पूंजी खाता लेनदेन में वर्गीकृत करता है।

- पूंजी खाता लेनदेन: यह उन लेनदेन को संदर्भित करता है जो भारत के निवासियों की भारत से बाहर की परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन करते हैं, या इसके विपरीत।

- इस श्रेणी के अंतर्गत जाने वाले प्रमुख लेन-देन में विदेशी प्रतिभूतियों का अंतरण अथवा निर्गमन, निवासियों और अनिवासियों के बीच विदेशी मुद्रा अथवा रुपए में उधार लेना या देना, मुद्रा नोटों का निर्यात/आयात एवं भारत अथवा विदेश में अचल संपत्ति का अधिग्रहण या अंतरण शामिल हैं।

- चालू खाता लेनदेन: इसमें वे लेनदेन शामिल हैं जो पूंजी खाता लेनदेन से संबंधित नहीं हैं। इसमें विदेशी व्यापार, सेवाओं और निवेश से होने वाली आय के लिये भुगतान और साथ ही विप्रेषण और विदेशी सहायता जैसे अंतरण शामिल हैं।

- मुख्य उद्देश्य और प्रावधान:

- सिविल अपराध: FEMA के अंतर्गत किया गया उल्लंघन सिविल अपराध माना जाता है, जबकि FERA की प्रकृति आपराधिक थी।

- RBI की भूमिका: RBI के पास नियम जारी करने और FEMA के कार्यान्वयन की देखरेख करने का अधिकार है।

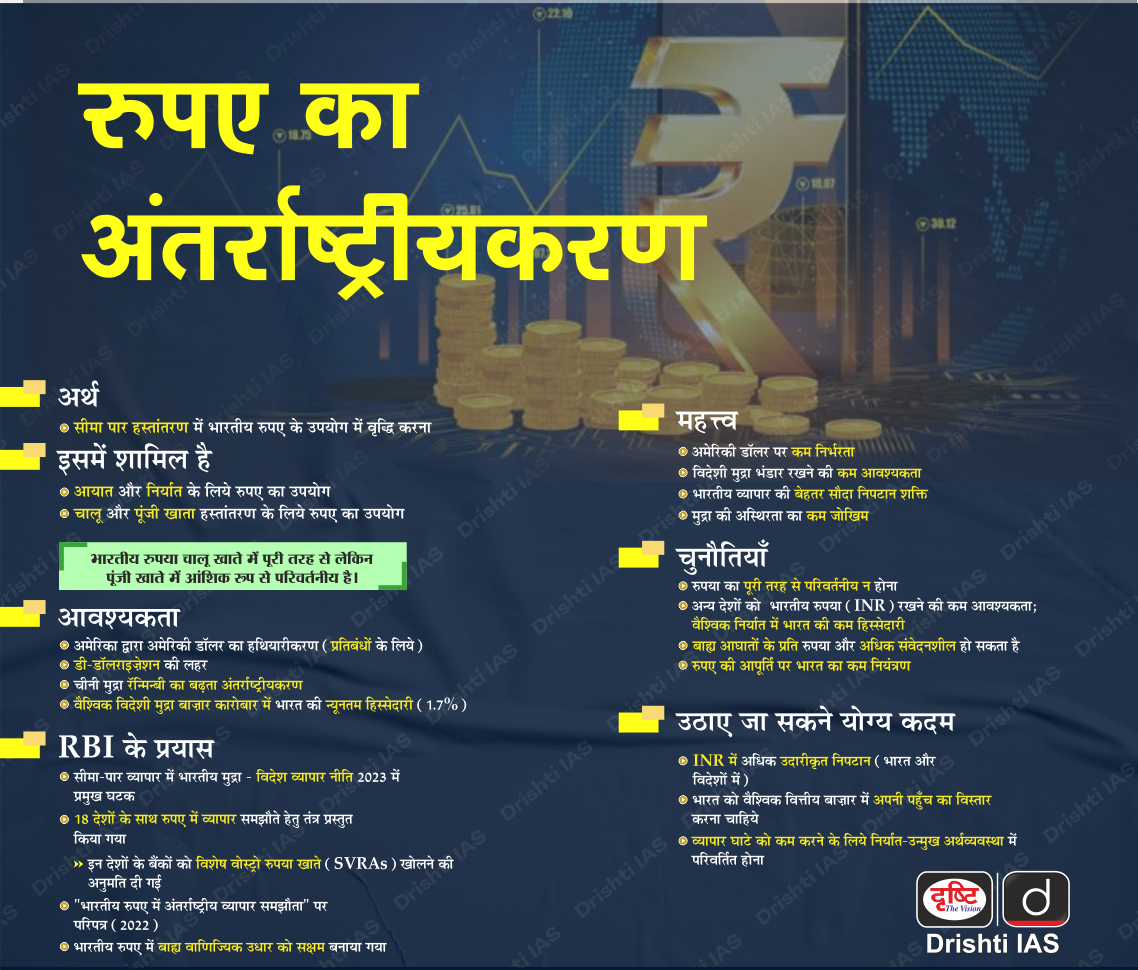

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

- परिचय: इस प्रक्रिया में सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिये रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन-देन के साथ-साथ पूंजी खाता लेन-देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- जुलाई 2022 में, भारत ने व्यापार में INR के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) पेश किया।

- इसके अतिरिक्त, RBI ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- दिसंबर 2023 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमों को संशोधित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय रुपए सहित सभी विदेशी मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन की अनुमति प्रदान करना था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? (2015) (a) रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना उत्तर: (c) प्रश्न. भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे/किनसे चालू खाता बनता है? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

BRICS के 9वें भागीदार देश के रूप में नाइजीरिया

स्रोत: द हिंदू

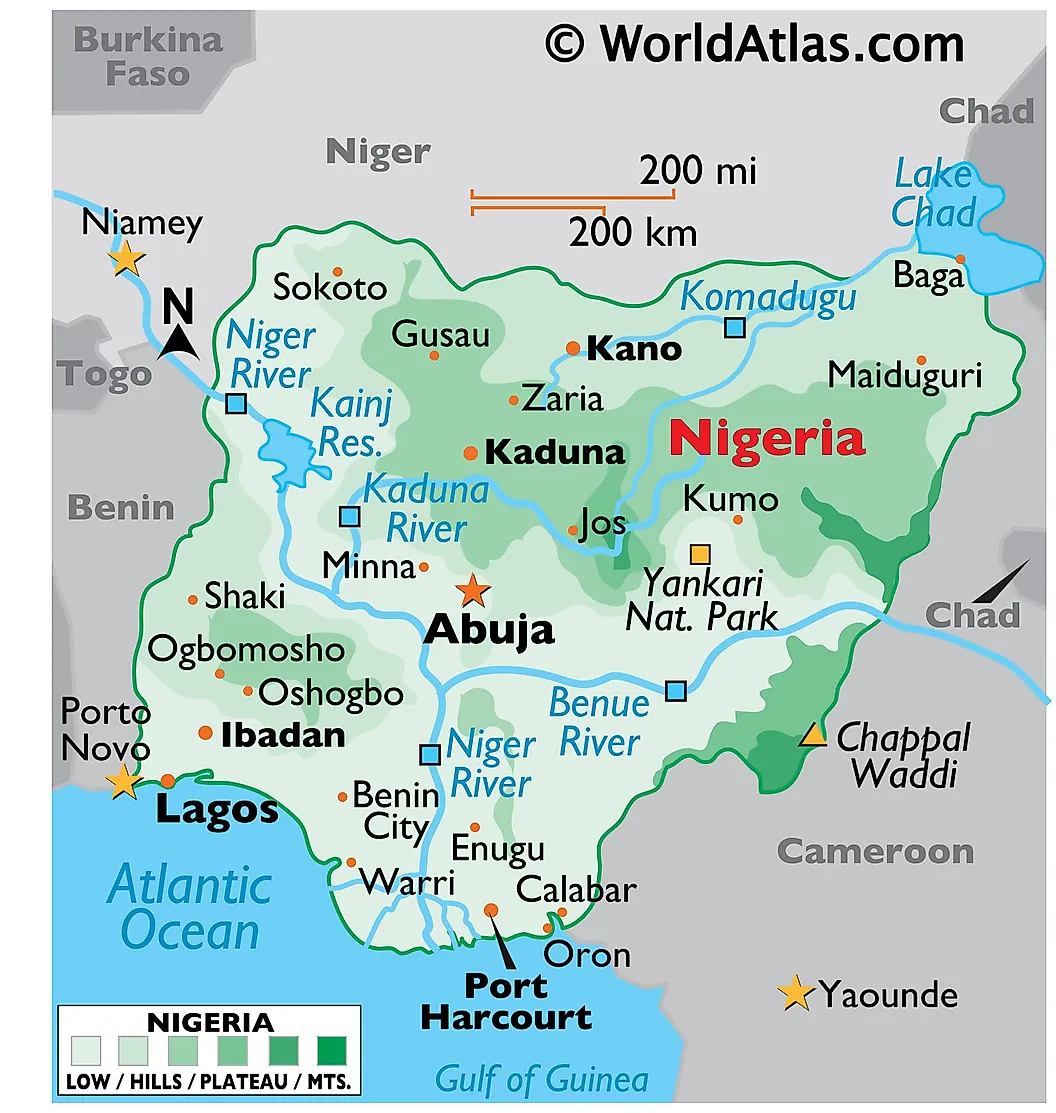

वर्ष 2025 में BRICS की अध्यक्षता करने वाले ब्राज़ील ने नाइजीरिया को BRICS समूह के "भागीदार देश" के रूप में शामिल किये जाने की घोषणा की।

- नाइजीरिया बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाखस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़बेकिस्तान के साथ मिलकर 9वाँ BRICS भागीदार देश बन गया है।

- BRICS में, "भागीदार देश" से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों या संगठनों से है जिन्हें सदस्यता के बिना अथवा औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लेने अथवा अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

- नाइजीरिया विश्व का छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है, इसके अतिरिक्त यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है।

- नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसे प्रायः "जायंट ऑफ अफ्रीका" कहते हैं।

- BRICS: BRICS का गठन वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था, जिसमें वर्ष 2010 में G7 देशों के प्रति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था।

- वर्ष 2023 में BRICS में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAE को शामिल किया गया, जबकि सऊदी अरब को भी इसमें शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था।

- इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में BRICS समूह में शामिल हो गया है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ।

- तुर्की, अज़रबैजान और मलेशिया ने औपचारिक रूप से BRICS सदस्य बनने के लिये आवेदन किया है।

और पढ़ें: BRICS का विस्तार

माउंट इबू में ज्वालामुखी विस्फोट

स्रोत: TH

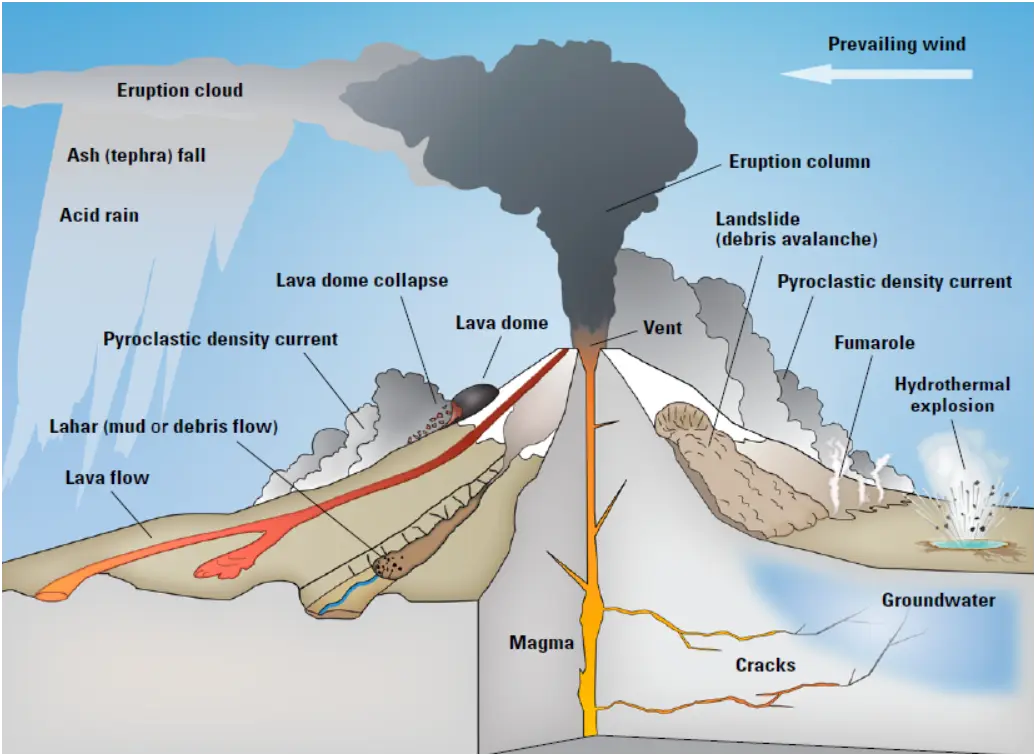

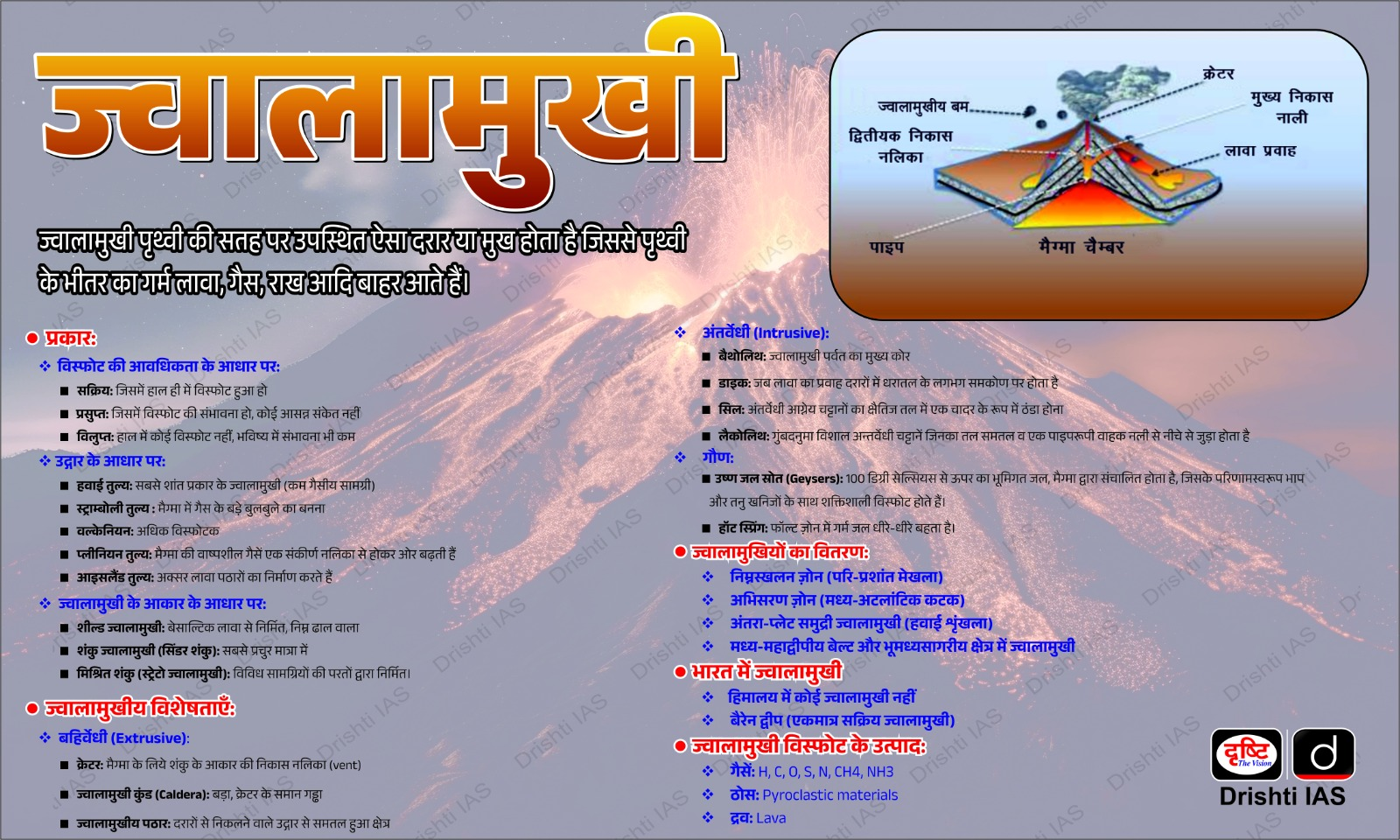

जनवरी, 2025 में इंडोनेशिया के माउंट इबू में 1,079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसमें राख के बड़े-बड़े स्तंभ 0.3 किमी से 4 किमी की ऊँचाई तक ऊपर उठे।

- माउंट इबू इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकु प्रांत के हलमाहेरा द्वीप पर स्थित एक स्ट्रेटोवोलकैनो है।

- एक स्ट्रेटोवोलकैनो, या मिश्रित ज्वालामुखी, लावा, राख और ज्वालामुखी मलबे की परतों से निर्मित एक खड़ी, शंक्वाकार रूपरेखा है।

- यह आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं और सबडक्शन क्षेत्रों में पाया जाता है ।

- माउंट वेसुवियस (इटली), माउंट फूजी (जापान), माउंट क्राकाटोआ (इंडोनेशिया) स्ट्रेटोवोलकैनो के उदाहरण हैं।

- माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी, एक दो शिखर वाला ज्वालामुखी, और इंडोनेशिया में माउंट रुआंग में कई बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी कणों की निकासी हुई।

- इंडोनेशिया प्रशांत महासागरीय अग्नि वलय पर स्थित है, जो लगातार ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधियों के लिये जाना जाता है, जिससे यह विस्फोटों के प्रति संवेदनशील है।

और पढ़ें: ज्वालामुखी

मिशन एससीओटी

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन एससीओटी (स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग) की सफलता के लिये भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतारा की सराहना की।

- मिशन एससीओटी: यह विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) उपग्रह है, जिसे स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर-12 मिशन के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है ।

- SSA अंतरिक्ष पिंडों एवं उनकी कक्षाओं की ट्रैकिंग और लक्षण-निर्धारण का कार्य करता है।

- मिशन एससीओटी पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में 5 सेंटीमीटर जितने छोटे रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स (RSO) पर नज़र रखता है।

- यह आदित्य बिड़ला वेंचर्स और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा समर्थित है।

- ट्रांसपोर्टर-12 मिशन: यह स्पेसएक्स के राइडशेयर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक ही प्रक्षेपण में कई ग्राहकों को अंतरिक्ष तक लागत प्रभावी पहुँच प्रदान करना है।

- SSA में भारत के प्रयास: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) उपग्रह टकराव को रोकने के लिये निकटता विश्लेषण और टकराव परिहार युद्धाभ्यास (CAM) का आयोजन करता है।

- भारत के श्रीहरिकोटा रेंज में एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है, लेकिन इसकी सीमा सीमित है।

- सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS4OM), अंतरिक्ष पर्यावरण संबंधी जानकारी के लिये वार्षिक भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट (ISSAR) उपलब्ध कराती है।

- NETRA परियोजना: नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (NETRA) के तहत, इसरो खतरे के विश्लेषण को बढ़ाने और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिये उन्नत रडार एवं ऑप्टिकल दूरबीनों के साथ एक अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग (SST) नेटवर्क स्थापित कर रहा है।

और पढ़ें: NETRA परियोजना और अंतरिक्ष कचरा

भारत ने 2025 का पहला खो-खो विश्व कप जीता

स्रोत: द हिंदू

भारत ने पहली बार आयोजित खो-खो विश्व कप 2025 के फाइनल में नेपाल को हराकर पुरुष और महिला दोनों खो-खो विश्व चैंपियन खिताब जीता।

- खो-खो विश्व कप 2025: इस टूर्नामेंट को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का समर्थन प्राप्त था, इसमें दोनों डिवीजनों (पुरुष और महिला) के लिये ग्रुप चरण और नॉकआउट शामिल थे।

- खो-खो का ऐतिहासिक महत्व: यह भारत के सबसे पुराने पारंपरिक टैग खेलों में से एक है, ऐसा माना जाता है कि इसका विकास महाभारत के युद्ध प्रारूप चक्रव्यूह से हुआ है, जो खो-खो के रिंग खेल के समान एक रक्षात्मक रणनीति है।

- विशेषज्ञों का मानना है कि खो-खो की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी और इसे शुरू में रथों पर खेला जाता था। आधुनिक फुट संस्करण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1914 में सामने आया, जब पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब ने अपने नियमों और संरचना को औपचारिक रूप दिया।

- खो-खो टीम में 9 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। खिलाड़ी बारी-बारी से विरोधियों का पीछा करते हैं, बचाव करते हैं और टैग करते हैं।

- खो-खो का प्रदर्शन वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में कबड्डी और मल्लखंब जैसे अन्य स्वदेशी भारतीय खेलों के साथ किया गया था।

- बढ़ती लोकप्रियता: खो-खो की वैश्विक पहुँच वर्ष 2020 में 6 देशों से बढ़कर वर्ष 2025 में 55 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खो-खो महासंघ (IKKF) का लक्ष्य वर्ष 2036 तक 90 देशों तक विस्तार कर ओलंपिक में शामिल करना है।

और पढ़ें: वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी के लिये भारत का आशय पत्र