कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले को किया रद्द

प्रिलिम्स के लिये:POCSO अधिनियम- 2012, संयुक्त राष्ट्र, भारतीय दंड संहिता, अनुच्छेद 21, बाल कल्याण समिति, DNA परीक्षण मेन्स के लिये:POCSO अधिनियम और कार्यान्वयन के मुद्दे, बच्चों से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी 23 वर्षीय व्यक्ति, जिसने पीड़िता से बाद में विवाह कर लिया, के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

- इस निर्णय में एक चेतावनी शामिल है, जिसके तहत यदि व्यक्ति भविष्य में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देता है तो आपराधिक कार्यवाही को पुनः शुरू किया जा सकता है। इस शर्त का उद्देश्य माँ और बच्चे के कल्याण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

न्यायालय ने मामले को रद्द करने का औचित्य कैसे सिद्ध किया?

- आरोपी के वकील: तर्क दिया कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे से प्रेम करते थे तथा माता-पिता द्वारा विवाह के लिये सहमति जताए जाने के बाद अपराध दर्ज किया गया था। इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों परिवार विवाह का समर्थन करने के लिये आगे आए थे।

- राज्य के वकील: तर्क दिया कि अपराध की जघन्य प्रकृति के कारण मामले को रद्द नहीं किया जाना चाहिये, जिसके लिये दस वर्ष के कारावास की सज़ा हो सकती है। मामले को सुनवाई के लिये ले जाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- न्यायालय का निर्णय:

- पीड़िता और बच्चे की सुरक्षा: न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामले को सुलझाए बिना याचिकाकर्त्ता को रिहा करने से माँ और बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें सामाजिक बदनामी व संभावित खतरे का सामना करना पड़ेगा।

- पीड़िता की संभावित शत्रुता: न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के अपने बयान से पलट जाने की संभावना है, जिससे याचिकाकर्त्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।

- न्यायमूर्ति ने ज़मीनी हकीकत पर विचार करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि आपराधिक मुकदमे को लंबा खींचने से अनावश्यक पीड़ा होगी और किसी भी अंतरिम रिहाई की संभावना कम हो जाएगी।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 क्या है?

- परिचय: लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण हेतु बनाया गया था, जो वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाने के बावजूद भारत में एक महत्त्वपूर्ण विधायी अंतर को कम करता है।

- इस अधिनियम के तहत गंभीर दंड का प्रावधान है, जिसमें 20 वर्ष तक की कैद और गंभीर यौन उत्पीड़न के लिये मृत्युदंड तक शामिल है।

- आवश्यकता: POCSO अधिनियम, 2012 से पूर्व, भारत का एकमात्र बाल संरक्षण कानून गोवा बाल अधिनियम, 2003 था। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ 375, 354 और 377 अपर्याप्त थीं क्योंकि उनमें बालकों के प्रति हुए 'अप्राकृतिक अपराध' की स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान नहीं की गई थीं।

- बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा POCSO अधिनियम को लागू किया गया।

- सामान्य सिद्धांत:

- सम्मान पूर्वक व्यवहार किये जाने का अधिकार: बच्चों के साथ करुणा और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के महत्त्व को दर्शाता है।

- जीवन और अस्तित्व का अधिकार: यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को अनुच्छेद 21 के अनुसार सुरक्षा मिले और सुरक्षित वातावरण में उनका पालन पोषण हो ।

- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार: लिंग, धर्म या संस्कृति के आधार पर भेदभाव किये बिना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रियाएँ।

- निवारक उपायों का अधिकार: बच्चों को दुर्व्यवहार को पहचानने और रोकने के लिये प्रशिक्षित करना।

- सूचित किये जाने का अधिकार: बच्चे को कानूनी कार्यवाही के बारे में सूचित रखना।

- गोपनीयता का अधिकार: बच्चे की गोपनीयता की रक्षा के लिये कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखना।

- अपराधों की सुनवाई: विशेष न्यायालय अभियुक्त को सुनवाई के लिये भेजे बिना ही संज्ञान ले सकती हैं। बच्चे को अभियुक्त के संपर्क में आने से रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये।

- साक्ष्य 30 दिनों के भीतर दर्ज किये जाने चाहिये और संज्ञान लेने के एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी होनी चाहिये।

- चिकित्सा जाँच के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन ध्यान दिया गया है कि शारीरिक चोटें हमेशा मौजूद नहीं हो सकती हैं।

- धारा 42A यह सुनिश्चित करती है कि POCSO प्रावधान किसी भी परस्पर विरोधी कानून को दरकिनार कर दें।

- POCSO अधिनियम की कमियाँ:

- अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का अनुप्रयोग: अंजन कुमार सरमा बनाम असम राज्य, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना यह सिद्धांत कमज़ोर है, जिससे गलत दोषसिद्धि का जोखिम है।

- यह सिद्धांत बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध से पहले पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया है और कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है, तो यह प्रबल अनुमान है कि वे अपराध के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- सहमति से शारीरिक क्रियाकलाप: यह अधिनियम नाबालिग के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले गैर-नाबालिग साथी पर मुकदमा चलाता है, क्योंकि नाबालिगों की सहमति अप्रासंगिक मानी जाती है।

- बच्चों द्वारा झूठी शिकायतें: धारा 22 बच्चों को झूठी शिकायतों के लिये सज़ा से छूट देती है, जिससे संभावित दुरुपयोग होता है।

- टू-फिंगर टेस्ट: वर्ष 2012 में प्रतिबंधित होने के बावजूद, यह परीक्षण अभी भी किया जाता है, जो पीड़ित की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है, जैसा कि लिल्लू @ राजेश बनाम हरियाणा राज्य, 2013 में उल्लेख किया गया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में पुष्टि की कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर आक्रामक 'टू-फिंगर' या 'थ्री-फिंगर' योनि परीक्षण करना कदाचार माना जाता है। इन परीक्षणों को प्रतिगामी माना जाता है और यह निर्धारित करने के लिये उपयोग किया जाता है कि क्या पीड़ित यौन संबंध के लिये "आदी" थी।

- अप्रस्तुत जाँच तंत्र: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होइंगोली एवं अन्य बनाम भवत एवं अन्य, 2017 के मामले में, दोषपूर्ण जाँच प्रक्रियाओं को उजागर करते हुए, बिना सील किये गए साक्ष्य के कारण अभियुक्तों को बरी कर दिया।

- अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का अनुप्रयोग: अंजन कुमार सरमा बनाम असम राज्य, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना यह सिद्धांत कमज़ोर है, जिससे गलत दोषसिद्धि का जोखिम है।

- अपराधों के लिये सज़ा:

-

POCSO अधिनियम, 2012 में शामिल अपराधों के लिये सज़ा

-

उपर्युक्त अपराधों के लिये सज़ा तालिका में निर्दिष्ट है:

|

अपराध का नाम |

POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान |

सज़ा |

|

16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला |

धारा 4 |

न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है |

|

16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला |

धारा 4 |

न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास जिसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है |

|

गंभीर प्रवेशन यौन हमला |

धारा 6 |

न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास जिसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुर्माना या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है |

|

यौन उत्पीड़न |

धारा 8 |

3 से 5 वर्ष की कैद और जुर्माना |

|

गंभीर यौन हमला |

धारा 10 |

5 से 7 वर्ष की कैद और जुर्माना |

|

यौन उत्पीड़न |

धारा 12 |

कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। |

|

पोर्नोग्राफी के लिये बच्चे का उपयोग |

धारा 14(1) |

पहली दोषसिद्धि- 5 वर्ष तक की कैद, दूसरी या आगे की सजा- 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना |

|

धारा 3 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग। |

धारा 14(2) |

न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास। आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है |

|

धारा 5 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग |

धारा 14(3) |

आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना |

|

धारा 7 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना |

धारा 14(4) |

6 से 8 वर्ष की कैद और जुर्माना |

|

धारा 9 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना। |

धारा 14(5) |

8 से 10 वर्ष की कैद और जुर्माना |

|

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहीत करने का अपराध |

धारा 15 |

3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों |

POCSO अधिनियम, 2012 पर महत्त्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएँ

- बिजॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2017: इस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की गरिमा की रक्षा के लिये निर्देश जारी किये।

- पुलिस को POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिये और पीड़ितों तथा उनके माता-पिता को कानूनी सहायता अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहिये।

- पोक्सो अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR) दर्ज होने के बाद बच्चे की तत्काल चिकित्सा जाँच कराई जाएगी।

- किशोर न्याय अधिनियम के तहत 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के रूप में पहचाने गए पीड़ितों को बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee- CWC) को भेजा जाना चाहिये। पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये।

- विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम स्तर पर मुआवज़ा प्रदान किया जा सकता है, जो कि दोषसिद्धि के बाद दोषी को दिये जाने वाले मुआवज़े से स्वतंत्र होगा, जिसका उद्देश्य पीड़ित बच्चे को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।

- विष्णु कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2017: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम की धारा 36 के अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाही के दौरान बाल गवाहों को सहजता महसूस हो, संभवतः बंद कमरे में सत्र के माध्यम से तथा उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके।

- साक्ष्य नियमों में लचीलापन प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर सत्य को प्राथमिकता देता है। बच्चों के बयानों को रिकॉर्ड करते समय आराम और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये ब्रेक की अनुमति होनी चाहिये।

- दिनेश कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2016: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नलिखित थीं:

- यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिये चोटें आवश्यक नहीं हैं, पीड़ित की गवाही महत्त्वपूर्ण है।

- न्यायालयों को नाबालिगों पर बाहरी प्रभावों के कारण झूठे आरोपों की संभावना पर विचार करना चाहिये।

- सुंदरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2017: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाबालिग की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य निर्देश:

- नाबालिग के लिये माता-पिता की सहमति ही पर्याप्त है, नाबालिग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। गर्भपात का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।

- चिकित्सकों की एक समिति को गर्भपात अनुरोध का मूल्यांकन करना चाहिये। गर्भपात के बाद, भ्रूण के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) परीक्षण को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिये।

- नाबालिग के लिये माता-पिता की सहमति ही पर्याप्त है, नाबालिग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। गर्भपात का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और उनका महत्त्व क्या हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न: राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (वर्ष 2016) |

स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2024

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), मानव विकास रिपोर्ट 2021-22, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022, SOFI 2024, खाद्य सुरक्षा, अल्पपोषण, एनीमिया मेन्स के लिये: |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में FAO, IFAD, UNICEF, WFP एवं WHO द्वारा प्रकाशित "स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2024" (SOFI 2024) रिपोर्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा पोषण प्रवृत्तियों का एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

- इस वर्ष की रिपोर्ट भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिये वित्तपोषण में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

SOFI 2024 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

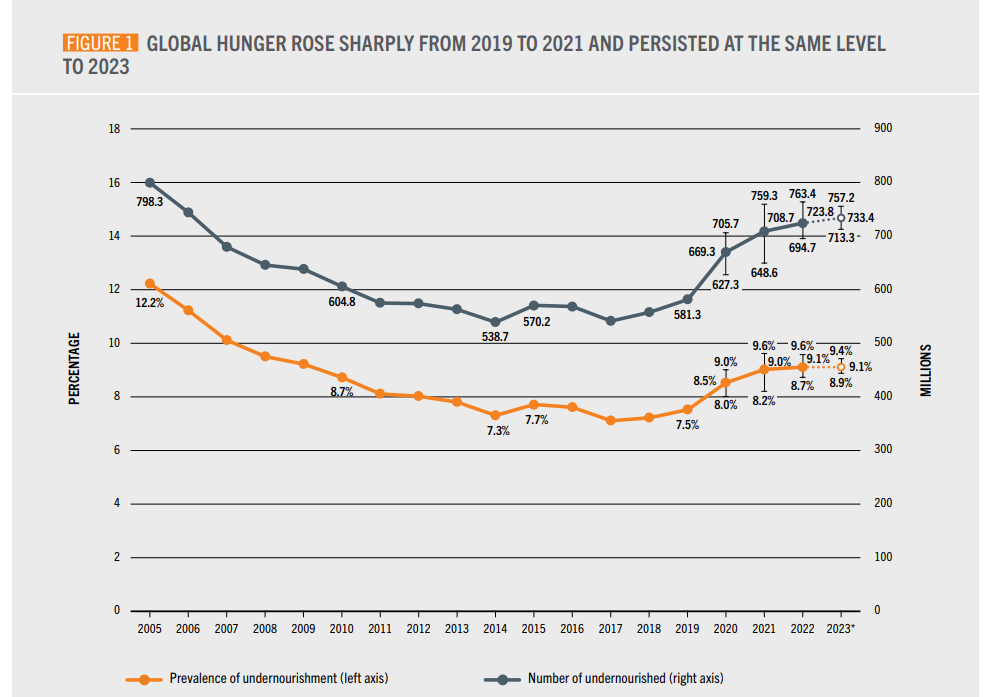

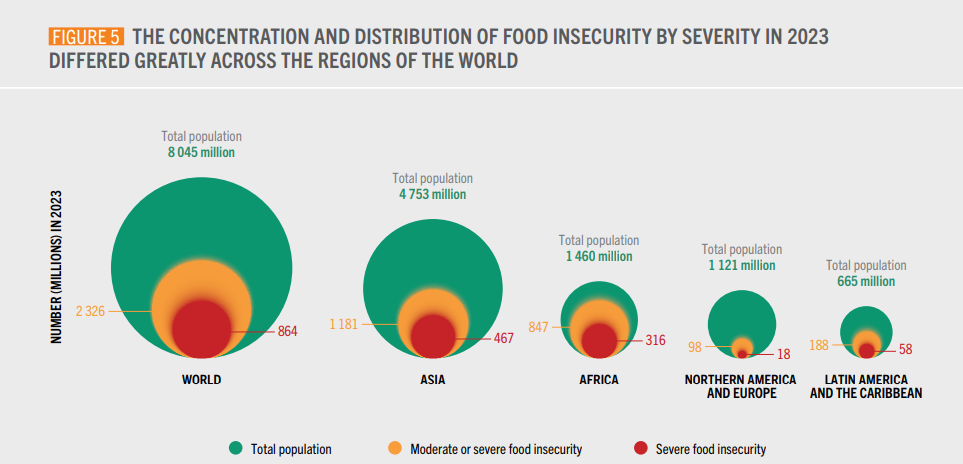

- कुपोषण का वैश्विक प्रसार: वर्ष 2023 में 713 से 757 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जिसमें विश्व में ग्यारह में से एक व्यक्ति और अफ्रीका में हर पाँच में से एक व्यक्ति भूख का सामना कर रहा है।

- एशिया, कम प्रतिशत होने के बावजूद, अभी भी सबसे बड़ी संख्या में कुपोषित लोगों (384.5 मिलियन) को आश्रय देता है।

- खाद्य असुरक्षा: वर्ष 2023 में लगभग 2.33 बिलियन लोगों को मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। गंभीर खाद्य असुरक्षा ने वैश्विक स्तर पर 864 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया।

- पोषित आहार की लागत: पोषित आहार की वैश्विक औसत लागत 2022 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में बढ़कर 3.96 अमेरिकी डॉलर हो गई। इस वृद्धि के बावजूद, पोषित आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या वर्ष 2022 में घटकर 2.83 बिलियन हो गई।

- क्षेत्रीय असमानताएँ: पोषित आहार की लागत लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में सबसे अधिक तथा ओशिनिया में सबसे कम है। वहनीयता में सुधार असमान रहा है, जिसमें अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है।

- स्टंटिंग और वेस्टिंग: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग के प्रचलन को कम करने में सुधार हुआ है। हालाँकि वर्ष 2030 (SDG) लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रगति अपर्याप्त है।

- छह महीने से कम उम्र के शिशुओं में केवल स्तनपान की दर में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी वर्ष 2030 के लक्ष्य से कम है।

- मोटापा और एनीमिया: मोटापे की दर वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया बढ़ रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।

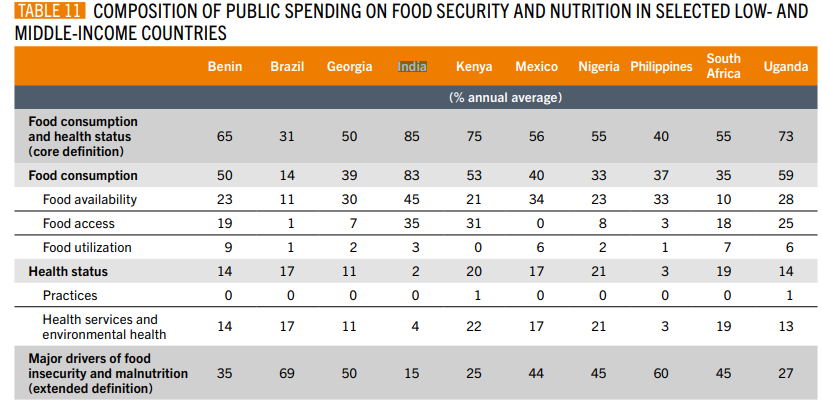

- वर्तमान स्तर और अंतराल: खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सार्वजनिक व्यय अपर्याप्त बना हुआ है, खासकर कम आय वाले देशों में। निजी वित्तपोषण प्रवाह को ट्रैक करना भी मुश्किल है, जिससे वित्तपोषण अंतराल और भी बढ़ जाता है।

रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं?

- भारत में 194.6 मिलियन कुपोषित व्यक्ति हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है।

- कुपोषित लोगों की संख्या वर्ष 2004-06 की अवधि में 240 मिलियन से घटकर वर्तमान आँकड़ा हो गया है।

- 55.6% भारतीय, यानी 790 मिलियन लोग, पोषित आहार का खर्च नहीं उठा सकते।

- वर्ष 2022 की तुलना में इस अनुपात में लगभग 3% अंकों का सुधार हुआ है।

- भारत की 13% जनसंख्या दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित है, जो दीर्घकालिक खाद्य असुरक्षा का संकेत है।

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index- GHI) 2023 में भारत 111वें स्थान पर है, जो खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।

- दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक कुपोषण (18.7%) है, तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग (31.7%) का दर भी उच्च है।

- भारत में जन्म लेने वाले 27.4% शिशुओं का वजन कम होता है, जो विश्व में सबसे अधिक है, जो मातृ कुपोषण को दर्शाता है।

- भारत में 53% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का वैश्विक प्रसार बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण दक्षिण एशिया है।

- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की व्यापकता 2.8% है और वयस्कों में यह बढ़कर 7.3% हो गई है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक रूप से निष्क्रिय है, जो मोटापे में वृद्धि करता है।

- रिपोर्ट में एक ही जनसंख्या में कुपोषण और मोटापे की बढ़ती समस्या पर प्रकाश डाला गया है, जो अल्प आहार गुणवत्ता जैसे सामान्य कारकों से प्रेरित है।

- अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत सहित प्रमुख देशों में शीर्ष वैश्विक निर्माताओं द्वारा बनाए गए अधिकांश खाद्य उत्पादों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार अस्वास्थ्यकर माना जाता है।

- खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भारत के सार्वजनिक व्यय में कुछ वृद्धि देखी गई है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण के मूल कारणों को दूर करने के लिये संसाधनों के अधिक प्रभावी आवंटन एवं उपयोग की अभी भी आवश्यकता है।

- कोविड-19 महामारी ने भारत में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। आर्थिक मंदी, आजीविका का नुकसान और खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान ने भोजन की पहुँच तथा सामर्थ्य पर स्थायी प्रभाव डाला है।

भारत में इससे संबंधित क्या पहल की गई हैं?

रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- सार्वजनिक निवेश में वृद्धि: रिपोर्ट में भूखमरी और कुपोषण को कम करने वाले कार्यक्रमों के लिये बजट बढ़ाकर तथा प्रभावशीलता एवं स्थिरता में सुधार हेतु उनकी योजना व कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को शामिल करके खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना: सामाजिक बॉण्ड, हरित बॉण्ड और स्थिरता से जुड़े बॉण्ड जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने से खाद्य सुरक्षा पहलों के लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।

- वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करना और राष्ट्रीय नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे के साथ संरेखित करना, अधिक प्रभाव के लिये ज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों के आदान-प्रदान को बढ़ा सकता है।

- जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना: जलवायु परिवर्तन के खाद्य उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिये जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों का विकास और क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। इसमें सूखा-प्रतिरोधी फसलों तथा सतत् कृषि पद्धतियों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना शामिल है।

- कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार: बेहतर अवसंरचना, रसद और बाज़ार अभिगम के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों की दक्षता एवं स्थिरता को बढ़ाने से खाद्य हानि तथा इसकी बर्बादी को कम करने में मदद मिल सकती है।

- व्यापक पोषण कार्यक्रम: रिपोर्ट में एकीकृत पोषण कार्यक्रमों की मांग की गई है जो कुपोषण और अति-पोषण दोनों को रेखांकित करते हैं। इसमें बढ़ती मोटापे की दरों से निपटने के लिये संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने की पहल शामिल है।

- कमज़ोर आबादी पर ध्यान: नीतियों को गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों के लिये पोषण में सुधार करके, आवश्यक विटामिन एवं खनिज प्रदान करके छोटे किसानों, महिलाओं तथा बच्चों जैसे कमज़ोर समूहों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- डेटा संग्रह, निगरानी और रिपोर्टिंग का सुदृढ़ीकरण: खाद्य सुरक्षा और पोषण की निगरानी, बेहतर नीति-निर्माण को सक्षम करने, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिये राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ डेटा संग्रह एवं एकीकरण में सुधार करना आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों पर चर्चा कर उनसे निपटने के लिये प्रभावी उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? (2012)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/ हैं? (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिये जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। (2019) |

महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, 2024

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, साइबर आतंकवाद, न्यायिक समीक्षा मेन्स के लिये:ज़मानत प्रावधानों से संबंधित प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ, UAPA से संबंधित चिंताएँ, महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, 2024 |

स्रोत: डेक्कन हेराल्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की बढ़ती उपस्थिति को संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक नया कानून, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (Maharashtra Special Public Security- MSPS) विधेयक, 2024 प्रस्तावित किया है।

- यह विधेयक अपने व्यापक एवं सख्त प्रावधानों के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है।

नोट

- भारत में नक्सलवाद की स्थिति: वर्ष 2018 से 2023 की अवधि के दौरान वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 3,544 घटनाएँ घटित हुईं जिनमें 949 लोगों की मृत्यु हुई।

- शहरी नक्सलवाद: 'शहरी नक्सल' या ‘अर्बन नक्सल’ शब्द माओवादी रणनीति पर आधारित है, जिसके तहत वे नेतृत्व, जनता को संगठित करने और कार्मिक तथा बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने जैसे सैन्य कार्यों के लिये शहरी क्षेत्रों की ओर अग्रसर होते हैं।

- यह रणनीति CPI (माओवादी) के "शहरी परिप्रेक्ष्य" नामक डॉक्यूमेंट पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि इस रणनीति का ध्यान मज़दूर वर्ग को संगठित करने पर होना चाहिये, जो "हमारी क्रांति का नेतृत्व" है।

- यद्यपि, शहरी नक्सल या अर्बन नक्सल शब्द की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।

महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, 2024 के प्रावधान क्या हैं?

- पृष्ठभूमि:

- सरकार का कहना है कि नक्सलवाद, जो परंपरागत रूप से दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, अब उन अग्रणी संगठनों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जो सशस्त्र नक्सली कैडरों के लिये रसद (लॉजिस्टिक्स) और सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं।

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA-मकोका) सहित मौजूदा कानून इस उभरते खतरे से निपटने के लिये अपर्याप्त प्रतीत होते हैं।

- MSPS विधेयक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के समान कानूनों के आधार पर तैयार किया गया है, जिन्होंने नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये लोक सुरक्षा अधिनियम लागू किये हैं।

- विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- सरकार किसी भी संगठन को उसकी गतिविधियों के आधार पर विधिविरुद्ध (unlawful) घोषित कर सकती है।

- विधेयक में विधिविरुद्ध संगठनों से संबंधित चार मुख्य अपराधों की रूपरेखा दी गई है: सदस्य बनना, धन जुटाना, प्रबंधन करना और विधिविरुद्ध गतिविधियों में सहायता करना।

- दंड के रूप में 2-7 वर्ष के लिये कारावास तथा 2-5 लाख रुपए के बीच ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- विधेयक के अंतर्गत अपराध संज्ञेय (cognisable)- जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति होती है तथा गैर-ज़मानती (non-bailable) होते हैं।

- विधेयक ज़िला मजिस्ट्रेटों या पुलिस आयुक्तों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने की अनुमति देकर, उच्च प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ करते हुए, त्वरित अभियोजन को सक्षम बनाता है।

- UAPA से तुलना:

- जहाँ UAPA विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को भी लक्षित करता है वहीं MSPS विधेयक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि उन कृत्यों को शामिल किया जा सके जो लोक व्यवस्था एवं कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं तथा जनता के बीच भय पैदा करते हैं।

- UAPA की परिभाषाओं को वर्षों से न्यायिक व्याख्या द्वारा परिष्कृत किया गया है, जबकि MSPS विधेयक की परिभाषाएँ स्पष्ट रूप से व्यापक हैं।

- इसके अलावा, MSPS विधेयक अभियोजन प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिसके बारे में सरकार का तर्क है कि इससे देरी कम होगी और प्रवर्तन में सुधार होगा।

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों के कुछ विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों तथा उनसे संबंधित मामलों से निपटने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को भारत के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण या अलगाव का समर्थन करने अथवा उसे उकसाने वाली कार्रवाइयों या इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न-चिह्न लगाने या उसका अनादर करने वाली कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को UAPA द्वारा देश भर में मामलों का अन्वेषण करने तथा मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।

- इसमें कई संशोधन किये गए (वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 में) जिसमें आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर आतंकवाद, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने तथा संपत्ति की ज़ब्ती से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया।

- प्रमुख प्रावधान:

- वर्ष 2004 तक, "विधिविरुद्ध" क्रिया-कलापों का तात्पर्य अलगाव और क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद, "आतंकवादी कृत्य" को भी अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया।

- वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी क्रिया-कलाप को विधिविरुद्ध घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। यदि सरकार किसी गतिविधि/क्रिया-कलाप को विधिविरुद्ध या गैरकानूनी मानती है, तो वह आधिकारिक राज-पत्र (Official Gazette) में एक नोटिस प्रकाशित करके इसे आधिकारिक तौर पर विधिविरुद्ध घोषित कर सकती है।

- UAPA के तहत, अन्वेषण अभिकरण गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप-पत्र दायर कर सकता है तथा न्यायालय को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

- भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। यह अपराधियों पर एक ही तरह से लागू होगा, भले ही अपराध भारत से बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।

- इसमें उच्चतम सज़ा के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

- वर्ष 2004 तक, "विधिविरुद्ध" क्रिया-कलापों का तात्पर्य अलगाव और क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद, "आतंकवादी कृत्य" को भी अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया।

- संबंधित निर्णय:

- अरूप भुयान बनाम असम राज्य, 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था उत्पन्न करने के इरादे से कोई कार्य करता है।

- हालाँकि वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे संगठनों में केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है, भले ही प्रत्यक्ष हिंसा न हुई हो।

- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ, 2004 में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि आतंकवाद का मुकाबला करने में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो यह आत्म-पराजय होगी।

- न्यायालय ने माना कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि उनका अनुभव मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन के बजाय अपराधों की जाँच से अधिक संबंधित है।

- मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ, 2018 में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कार्यों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वैध हैं, हालाँकि ऐसे विरोध प्रदर्शन तथा सभाएँ शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होनी चाहिये।

- अरूप भुयान बनाम असम राज्य, 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था उत्पन्न करने के इरादे से कोई कार्य करता है।

नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की पहल

- वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015

- समाधान

- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

- सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना: सुरक्षा संबंधी व्यय के लिये 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में योजना लागू की गई।

- यह सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी ज़रूरतों, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए/घायल हुए नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि भुगतान, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों और प्रचार सामग्री से संबंधित है।

- अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों के लिये विशेष केंद्रीय सहायता (SCA): इसका उद्देश्य सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्त्वपूर्ण अंतराल को भरना है, जो आकस्मिक प्रकृति के हैं।

- किलेबंद पुलिस स्टेशनों की योजना: इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 604 किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है।

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE): इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क में सुधार करना है।

विधेयक की आलोचनाएँ और निहितार्थ क्या हैं?

- आलोचना:

- अस्पष्टता और अतिशयता: आलोचकों का तर्क है कि विधेयक की परिभाषाएँ बहुत अस्पष्ट तथा व्यापक हैं, जिससे दुरुपयोग हो सकता है। "सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा" और "अवज्ञा को प्रोत्साहित करना" जैसे शब्दों को व्यक्तिपरक तथा स्पष्टीकरण के लिये खुला माना जाता है।

- नागरिक स्वतंत्रता को खतरा: ऐसी चिंताएँ हैं कि इस विधेयक का इस्तेमाल असहमति को दबाने तथा नक्सलवाद से लड़ने की आड़ में कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिये किया जा सकता है।

- न्यायिक निगरानी: UAPA के विपरीत, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण द्वारा गैरकानूनी संगठन घोषणाओं की पुष्टि की आवश्यकता होती है, MSPS विधेयक पूर्व न्यायाधीशों या पात्र व्यक्तियों के एक सलाहकार बोर्ड को यह कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे पर्याप्त न्यायिक निगरानी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- दुरुपयोग की संभावना: उचित नोटिस या सुनवाई के बिना संपत्ति ज़ब्त करने और बेदखल करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों का दुरुपयोग होने की संभावना है। गैर-कानूनी संगठनों की सहायता करने के लिये गैर-सदस्यों को दंडित करने की विधेयक की शक्ति भी अतिक्रमण के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

- कानूनी और सामाजिक निहितार्थ:

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव: गैर-कानूनी गतिविधियों की व्यापक परिभाषा वैध विरोध प्रदर्शन, सरकार की आलोचना और खोजी पत्रकारिता को आपराधिक बना सकती है।

- न्यायिक पूर्ववृत्त: न्यायालयों ने कठोर कानूनों को संकीर्ण रूप से परिभाषित करने और उनकी सख्ती से स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। MSPS विधेयक की व्यापक परिभाषाएँ स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती हैं।

- नागरिक समाज की भूमिका: इस विधेयक में नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की क्षमता है, जिससे मानवाधिकार संगठनों की सक्रियता तथा विरोध बढ़ सकता है, जिससे लोकतांत्रिक समाजों में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच नाज़ुक संतुलन पर प्रकाश डाला जा सकता है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024, नक्सलवाद से निपटने के लिये राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि सरकार शहरी नक्सलवाद के उभरते खतरे से निपटने हेतु विधेयक को एक आवश्यक उपकरण के रूप में उचित ठहराती है, व्यापक और सख्त प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता तथा संभावित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करती हैं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन विधेयक के भावी व महाराष्ट्र के कानूनी और सामाजिक ताने-बाने पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में नक्सली विद्रोह से निपटने में सरकारी नीतियों और उपायों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये। इन उपायों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनकों अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरी और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न. भारतीय संविधान की धारा 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उनकी पाँचवीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरम पंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2013) प्रश्न. भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकरार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिये? (2020) |

तेल उम्म आमेर और असम के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को द्वारा मान्यता

प्रिलिम्स के लिये:असम के चराइदेव मोइदम, विश्व धरोहर समिति, UNESCO विश्व धरोहर स्थल सूची, गाज़ा पट्टी मेन्स के लिये:भारतीय धरोहर स्थल, पुरातत्त्व स्थलों का संरक्षण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व धरोहर समिति ने तेल उम्म आमेर, जिसे मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलारियन के रूप में भी जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल सूची तथा खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया।

- इसके अतिरिक्त, असम के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जोड़ा गया, जो भारत का 43वाँ विश्व धरोहर स्थल है।

तेल उम्म आमेर के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: गाज़ा पट्टी में स्थित तेल उम्म आमेर, चौथी शताब्दी ई.पू. का एक प्राचीन ईसाई मठ है। हिलारियन द ग्रेट (291-371 ई.) द्वारा स्थापित, इसे मिडिल ईस्ट में सबसे प्राचीन और सबसे बड़े मठवासी/मोनास्टिक समुदायों में से एक माना जाता है।

- पुरातात्त्विक महत्त्व: इस स्थल में पाँच क्रमिक चर्च, स्नान परिसर और अभयारण्य परिसर, ज्यामितीय मोज़ाइक एवं एक विशाल तहखाना सहित व्यापक खंडहर हैं। इसे अपने स्थापना काल से लेकर उमय्यद काल (661-750ई.) तक धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता रहा है।

- हाल ही में हुई क्षति: गाज़ा पट्टी में चल रहे संघर्ष से तेल उम्म आमेर सहित सांस्कृतिक स्थलों को काफी नुकसान पहुँचाया है।

- विश्व धरोहर समिति द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची और खतरे में पड़ी विश्व धरोहरों की सूची में शामिल करने का निर्णय संघर्ष के बीच इस ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- विश्व धरोहर स्थिति का तेल उम्म आमेर पर प्रभाव:

- विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध होने से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संरक्षण कर्त्तव्य प्राप्त होते हैं। यदि किसी स्थल को "खतरे में" घोषित किया जाता है, तो उसे संरक्षण प्रयासों के लिये अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और वित्तीय सहायता में वृद्धि प्राप्त हो सकती है।

- दिसंबर 2023 में, यूनेस्को ने वर्ष 1954 के हेग कन्वेंशन के तहत तेल उम्म आमेर को अनंतिम उन्नत संरक्षण प्रदान किया, जो सशस्त्र संघर्ष के दौरान जानबूझकर किये जाने वाले नुकसान से उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।,

नोट:

- खतरे में विश्व धरोहर की सूची अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किसी संपत्ति की विशेषताओं पर खतरों के बारे में सूचित करती है और सुधारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।

- इसमें सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएँ, प्रदूषण, अवैध शिकार, शहरीकरण और पर्यटन विकास जैसे खतरों का सामना करने वाली साइटें शामिल हैं।

- सूची में प्रविष्टि आसन्न खतरों या संपत्ति के विश्व धरोहर मूल्यों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों के कारण हो सकती है।

- वर्ष 2019 में बाकू में अपने 43वें सत्र के दौरान, विश्व धरोहर समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी संपत्ति को खतरे में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध करने का उद्देश्य राज्य पक्ष को संपत्ति (धरोहर) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिये वैश्विक समर्थन जुटाना है।

- इसमें संपत्ति के संरक्षण की वांछित स्थिति को प्राप्त करने हेतु सुधारात्मक उपायों की योजना विकसित करने के लिये विश्व धरोहर केंद्र और सलाहकार निकायों के साथ काम करना शामिल है।

असम के चराईदेव मोइदम के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- असम में चराईदेव मोइदम ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं क्योंकि ये अहोम राजवंश के समाधि स्थल हैं, जिनकी स्थापना 1253 ई. में किंग सुकफा ने की थी।

- इन पार्थिव टीलों को मोइदम के नाम से जाना जाता है, इनका इस्तेमाल राजघरानों और कुलीन वर्ग के शवों को दफनाने के लिये किया जाता था, जो अहोम वंश की अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाता है।

- प्राचीन मिस्र के लोगों से मिलते-जुलते मोइदम चराईदेव मोइदम को ‘असम के पिरामिड’ का उपनाम देते हैं, जो अब लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं, लेकिन जिनमें कई जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

- अहोम, जिन्होंने छह शताब्दियों तक असम पर शासन किया, दाह संस्कार के बजाय दफनाने की प्रथा का अनुसरण करते थे और मोइदम की भव्यता प्रायः दफन व्यक्तियों की स्थिति को दर्शाती थी।

- चाओलुंग सुकफा बर्मा से ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए, चराईदेव में पहली रियासत की स्थापना की। अहोम ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन किया और अपनी पारंपरिक मान्यताओं को बनाए रखते हुए हिंदू धर्म एवं असमिया भाषा को अपनाया।

- सुकफा ने विभिन्न समुदायों और जनजातियों को सफलतापूर्वक आत्मसात किया, जिससे उन्हें 'बोर असोम' या 'ग्रेटर असम' के वास्तुकार की उपाधि मिली।

- असम में विशेष रूप से अहोम सेनापति लचित बोड़फुकन की 400वीं जयंती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अहोम राजवंश की विरासत को कायम रखा जाता है। असम में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को सुकफा और उनके शासन की स्मृति में 'असोम दिवस' मनाया जाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये, विशेष रूप से टेल उम्म आमेर और चराइदेव मोइदम के हाल ही में शामिल किये जाने के संदर्भ में। |