इन्फोग्राफिक्स

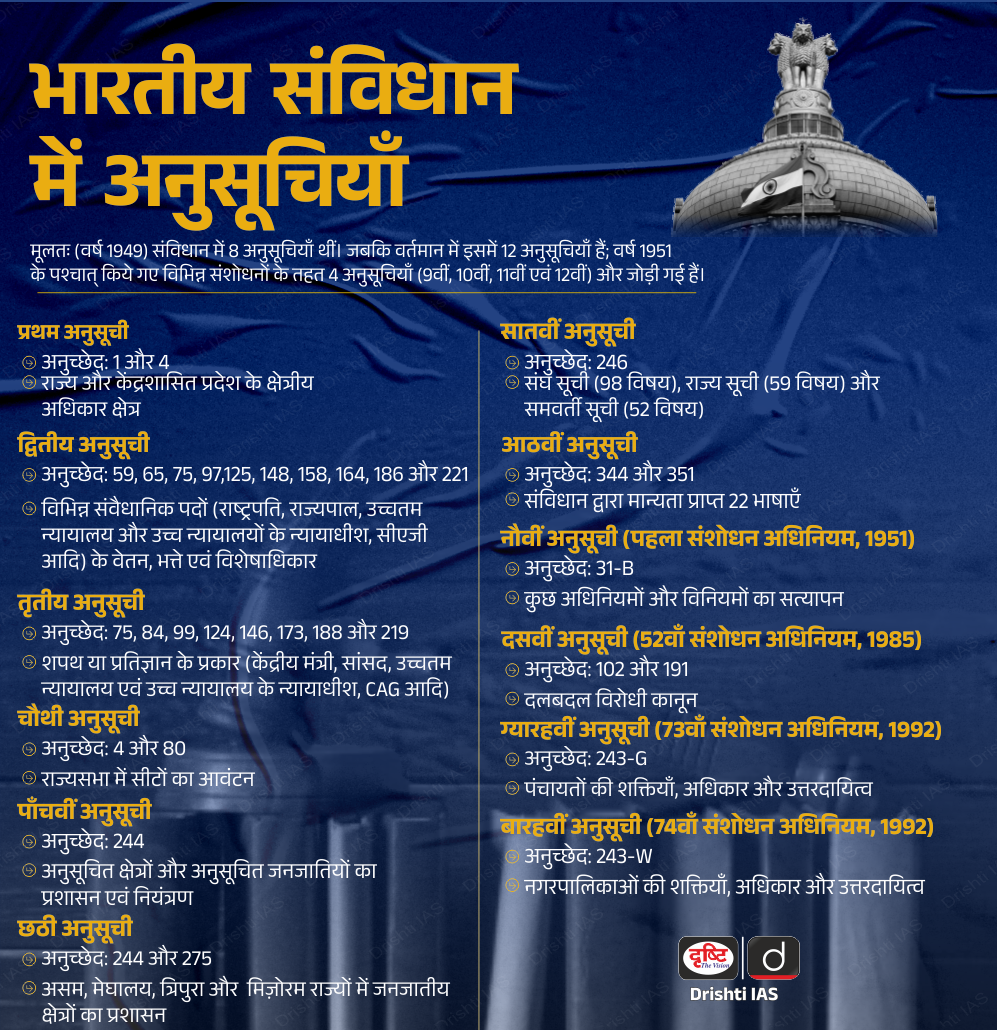

भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ

और पढ़ें: पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सिंधु जल संधि

प्रिलिम्स के लिये:किशनगंगा एवं रतले जलविद्युत परियोजना, सिंधु जल संधि (IWT), सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ मेन्स के लिये:सिंधु जल संधि तथा संबंधित विवाद |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) के अंर्तगत शामिल नदियों पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिये पाँच सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू के किश्तवाड़ में भेजा गया था।

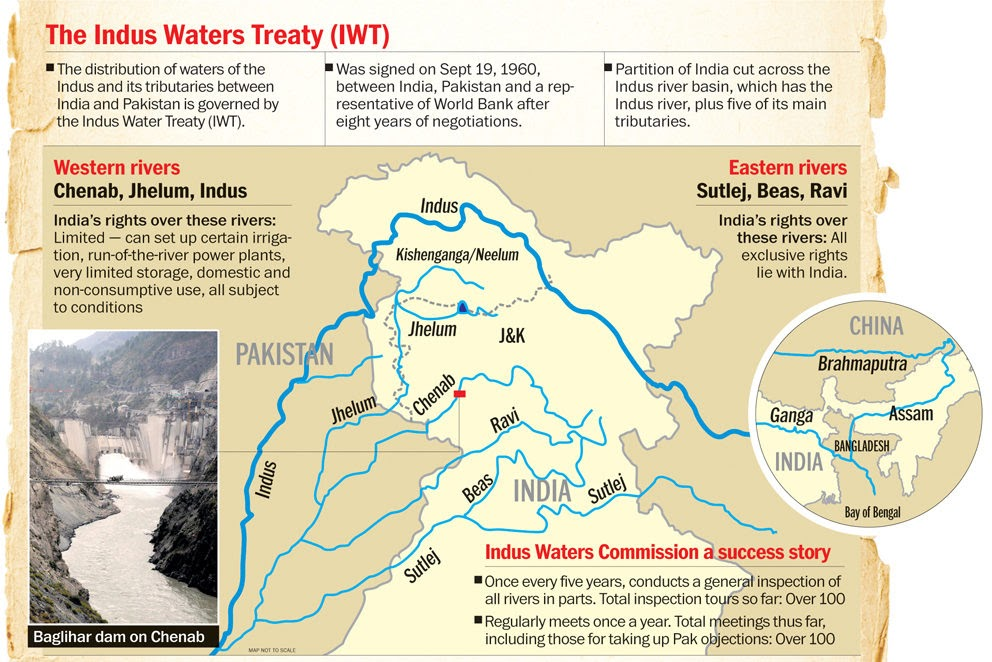

सिंधु जल संधि (IWT) क्या है?

- परिचय:

- 19 सितंबर, 1960 को विश्व बैंक (World Bank) की मध्यस्थता के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान के बीच कराची (पाकिस्तान) में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गए।

- यह संधि सिंधु नदी तथा इसकी पाँच सहायक नदियों सतलुज, व्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिये एक तंत्र स्थापित करती है।

- प्रमुख प्रावधान:

- जल बँटवारा:

- इसमें निर्धारित किया गया है कि सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों का जल भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा।

- इसने तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब तथा झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिये पाकिस्तान को आवंटित किया तथा तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया।

- इसका अर्थ यह है कि 80% जल पाकिस्तान को चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिये रहेगा।

- स्थायी सिंधु आयोग:

- सिंधु जल संधि के अंर्तगत दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करना होगा, जिसकी वार्षिक बैठक अनिवार्य होगी।

- विवाद समाधान तंत्र:

- IWT एक तीन-चरणीय विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है जिसके अंर्तगत दोनों पक्षों के "प्रश्नों" को स्थायी आयोग द्वारा हल किया जा सकता है, अथवा इसे अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है।

- जल-बंटवारे पर देशों के मतभेदों को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ (NE) द्वारा सुलझाया जा सकता है।

- विश्व बैंक के किसी तटस्थ विशेषज्ञ की अपील को विश्व बैंक द्वारा स्थापित मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) में भेजा जा सकता है।

- जल बँटवारा:

- IWT के अंर्तगत विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण:

- पाकल दुल एवं लोअर कलनाई: पाकल दुल जलविद्युत परियोजना, चिनाब की सहायक नदी मरुसुदर पर निर्मित है। लोअर कलनाई चिनाब नदी पर निर्मित है।

- किशनगंगा जलविद्युत परियोजना: यह जम्मू-कश्मीर में स्थित एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है।

- पाकिस्तान ने इस परियोजना पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि इससे किशनगंगा नदी (जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है) का प्रवाह प्रभावित होगा।

- वर्ष 2013 में, हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) ने निर्णय दिया कि भारत कुछ शर्तों के साथ संपूर्ण जल प्रवाह मोड़ सकता है।

- रतले जलविद्युत परियोजना: यह जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित एक जलविद्युत स्टेशन है।

सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ

- उद्गम:

- सिंधु (तिब्बती-सेंगगे चू, 'लायन नदी'), दक्षिण एशिया की एक प्रमुख नदी, ट्रांस-हिमालय में मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है।

- यह नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है तथा इसके जल निकासी बेसिन के क्षेत्र में लगभग 200 मिलियन लोग निवास करते हैं।

- मार्ग और प्रमुख सहायक नदियाँ:

- यह नदी लद्दाख के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में पहुँचने से पहले जम्मू-कश्मीर से होकर बहती है।

- सिंधु नदी की प्रमुख बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ ज़स्कर, सुरू, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और पंजनाद नदियाँ हैं।

- इसके दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गोमल और काबुल नदियाँ हैं।

- सिंधु नदी दक्षिणी पाकिस्तान में कराची शहर के पास अरब सागर में गिरती है।

|

नदी |

उद्गम |

शामिल है |

|

झेलम |

कश्मीर घाटी के वेरीनाग में वसंत |

त्रिम्मु, पाकिस्तान में चिनाब |

|

चिनाब |

बारा लाचा दर्रे के पास चंद्रा और भागा धाराएँ |

झेलम और रावी के बाद सतलुज |

|

रावी |

रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू की पहाड़ियाँ |

रंगपुर, पाकिस्तान के निकट चिनाब |

|

ब्यास |

रोहतांग दर्रे के पास |

सतलुज, हरिके बैराज, भारत |

|

सतलुज |

मानसरोवर-राकस झीलें, तिब्बत |

पाकिस्तान के मिथनकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी |

आगे की राह

- तकनीकी विवाद समाधान पर ध्यान: दोनों पक्षों को तकनीकी विवादों को हल करने के लिये संधि के मौजूदा ढाँचे के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- पारदर्शिता और डेटा साझाकरण: दोनों देश आपसी चिंताओं को दूर करने के लिये जल विज्ञान संबंधी डेटा साझा कर सकते हैं।

- संयुक्त बेसिन प्रबंधन: जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि सिंधु बेसिन में आम चुनौतियाँ पेश करती हैं, जिससे जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और सतत उपयोग के लिये संयुक्त प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

- राजनीतिक प्रतिबद्धता और संवाद: स्थायी समाधान के लिये दोनों सरकारों की ओर से टकराव की तुलना में संवाद तथा सहयोग को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधानों और भारत-पाकिस्तान संबंधों में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन-सी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? (2021) (a) चिनाब उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये (2019) हिमनद नदी

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं? (a) 1, 2 और 4 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल- परिवहन जैसी बहु-आयामी अंतर-संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2020) |

भारतीय राजव्यवस्था

1975 का आपातकाल और उसका प्रभाव

प्रिलिम्स के लिये:संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। मेन्स के लिये:भारतीय संविधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के प्रकार |

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल का विरोध किया था।

- 25 जून 2024 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगाँठ थी।

आपातकाल क्या है?

- परिचय:

- यह किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों, जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों, जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है।

- संविधानिक प्रावधान:

- ये प्रावधान संविधान के भाग XVIII के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में उल्लिखित हैं।

- भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं।

|

अनुच्छेद |

विषय - वस्तु |

|

अनुच्छेद 352 |

आपातकाल की घोषणा |

|

अनुच्छेद 353 |

आपातकाल की घोषणा का प्रभाव |

|

अनुच्छेद 354 |

आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग |

|

अनुच्छेद 355 |

बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्त्तव्य |

|

अनुच्छेद 356 |

राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान |

|

अनुच्छेद 357 |

अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग |

|

अनुच्छेद 358 |

आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन |

|

अनुच्छेद 359 |

आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन |

|

अनुच्छेद 360 |

वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान |

- अभिप्राय:

- ये प्रावधान आमतौर पर कार्यकारी शाखा को मानक विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने, कुछ अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सीमित करने तथा ऐसी नीतियों को लागू करने का अस्थायी अधिकार देते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं।

भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रकार क्या हैं?

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):

- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) या सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) से खतरे में है।

- 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया।

- घोषणापत्र कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को निलंबित करने के लिये व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है।

- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) या सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) से खतरे में है।

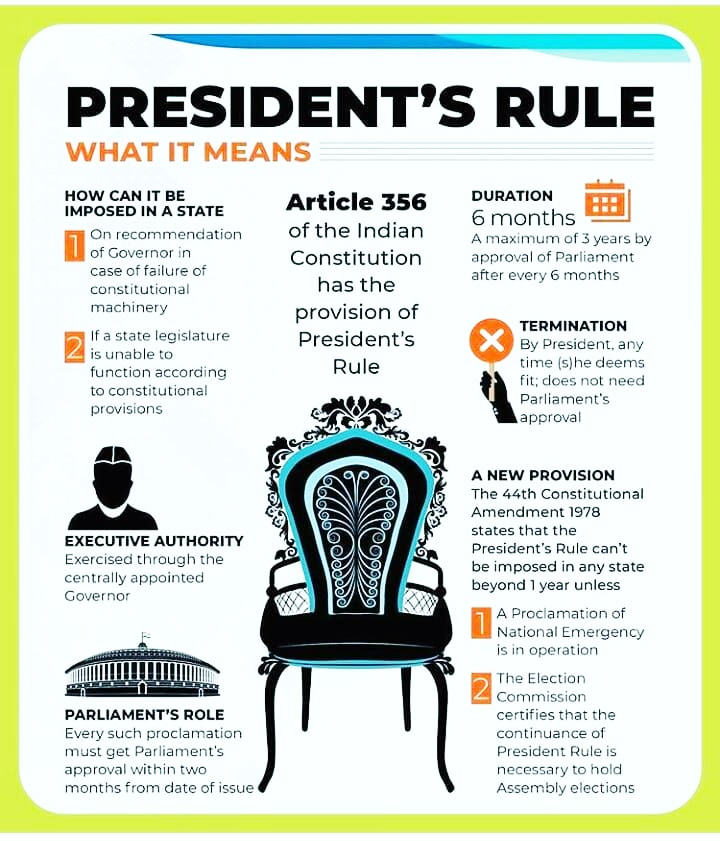

- अवधि और संसदीय अनुमोदन:

- आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

- तथापि, यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है, जब लोक सभा को बिना अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो, तो उक्त घोषणा, लोक सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्य सभा ने उसे अनुमोदित कर दिया हो।

- यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर छह महीने में संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

- आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने को मंज़ूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।

- आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

- उद्घोषणा का निरसन:

- आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में एक घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

- यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिये अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर दे तो आपातकाल को हटाना ही होगा।

- राष्ट्रीय आपातकाल की प्रयोज्यता:

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है।

- 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया।

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है।

- राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा:

- 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975: इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।

- 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: इसने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता बहाल हो गई।

- मिनर्वा मिल्स केस, 1980: इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या यदि घोषणा बाहरी या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

- राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356):

- राष्ट्रपति शासन लागू करने के कई उदाहरण:

- महाराष्ट्र (2019): विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इसे अल्प अवधि के लिये लगाया गया था, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही नई सरकार का गठन हो गया।

- उत्तराखंड (2020): विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से जुड़े राजनीतिक संकट के कारण इसे भी इसी तरह की छोटी अवधि के लिये लगाया गया था।

- उत्तर प्रदेश (1991-1992): तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद की राजनीतिक अस्थिरता के बाद लगाया गया।

- पंजाब (1987-1992): उग्रवाद और आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया।

- न्यायिक समीक्षा का दायरा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 और रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, 2006 जैसे विभिन्न मामलों में दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं।

- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994:

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- इसने स्थापित किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिये तथा अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है।

- राज्य विधानसभा को संसद द्वारा घोषणा को मंज़ूरी दिये जाने के बाद ही भंग किया जाना चाहिये तब तक राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं।

- इसने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त शक्ति असाधारण है और इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही किया जाना चाहिये।

- अनुच्छेद 356 के संबंध में सिफारिश:

- पुंछी आयोग:

- इसने अनुच्छेद 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीय बनाने की सिफारिश की, जिसके तहत पूरे राज्य के बजाय केवल एक ज़िले या ज़िले के कुछ हिस्सों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लाया जाना चाहिये।

- उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे आपातकालीन प्रावधान 3 महीने से अधिक समय तक नहीं चलने चाहिये।

- सरकारिया आयोग:

- अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने या सुधारने के लिये अंतिम उपाय है।

- इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक विद्रोह, भौतिक टूट-फूट तथा केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही किया जा सकता है।

- राज्यपाल की रिपोर्ट एक 'भाषण दस्तावेज' होनी चाहिये तथा इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये।

- राज्यपाल को विधानसभा को भंग किये बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिये।

- पुंछी आयोग:

- राष्ट्रपति शासन लागू करने के कई उदाहरण:

- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):

- यह प्रावधान राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है।

- वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सिविल सेवाओं में कार्यरत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती का निर्देश दे सकता है।

- .केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तथा उनके कुशल प्रबंधन के लिये निर्देश देने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है।

- वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये। यदि अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हालाँकि, ऐसी किसी भी उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

- अन्य दो प्रकार की आपात स्थितियों के विपरीत, भारत में वर्तमान तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।

भारत ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की?

- भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है:

- भारत-चीन युद्ध (1962): वर्ष 1962 में चीन-भारत युद्ध के दौरान "बाह्य आक्रमण" के कारण घोषित किया गया।

- भारत-पाक युद्ध (1971): वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान "बाह्य आक्रमण" के आधार पर लगाया गया।

- (वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक): तीसरा एवं सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में घोषित किया गया था, जिसका मुख्य कारण आंतरिक राजनीतिक अशांति के बीच "आंतरिक अशांति" थी। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन देखा गया।

1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव थे?

- संवैधानिक परिवर्तन:

- भारतीय संविधान का (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिउत्तर में अधिनियमित किया गया था।

- इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष से जुड़े विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया तथा कुछ महत्त्वपूर्ण अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया।

- भारतीय संविधान का (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित को शामिल करके केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्ति में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की-

- राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देकर तथा आपातकाल के दौरान राज्य के कानूनों को दरकिनार करके केंद्र सरकार का नियंत्रण में वृद्धि की गई।

- कानूनों एवं संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को सीमित किया, जिससे वे न्यूनतम जवाबदेही सुनिश्चित की गई।

- संसद तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल में वृद्धि की गई।

- राष्ट्र-विरोधी व्यवहार के मामलों में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले नियमों को स्वीकार किया गया।

- संविधान का (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978:

- इसने 42वें संशोधन, 1976 द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थित करने तथा मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का प्रयास किया गया। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं

- अधिकारों के निलंबन को सीमित करना: अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी आपात स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है।

- न्यायिक समीक्षा: राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सुदृढ़ किया गया।

- आपातकाल: अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति के लिये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कार्य करना अनिवार्य कर दिया।

- इसने 42वें संशोधन, 1976 द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थित करने तथा मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का प्रयास किया गया। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं

- भारतीय संविधान का (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिउत्तर में अधिनियमित किया गया था।

- आपातकाल ने तानाशाही के विरुद्ध वैक्सीन का कार्य किया:

- लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अनियंत्रित कार्यकारी प्राधिकार के खतरों पर एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी के रूप में वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक लागू आपातकाल है। यह मान्यता संकट के समय में प्रधानमंत्री की शक्ति पर प्रतिबंध लागू करके लोकतांत्रिक प्रणालियों में वृद्धि के प्रयासों को प्रेरित कर सकती है।

- आपातकाल ने भारत की लोकतांत्रिक अखंडता को कमज़ोर किया तथा आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम (MISA) एवं भारत रक्षा नियम (DIR) के तहत लोगों पर अत्याचार किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमज़ोरी को उजागर किया तथा नेतृत्व के प्रति निराशा में वृद्धि हुई।

- अधिकारों के प्रति मुखरता:

- मीडिया पर कठोर नियंत्रण द्वारा असहमति को दबा दिया गया और साथ ही सूचना तक पहुँच सीमित कर दी गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस का उदय हुआ, जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे और साथ ही मानवाधिकारों की वकालत भी कर रहे थे, जैसे

- गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन: लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले युवाओं के नेतृत्व वाला आंदोलन था।

- बिहार में जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलन: सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों की वकालत हेतु एक आंदोलन।

- जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल: सरकारी नीतियों के विरुद्ध श्रमिक एकजुटता तथा असंतोष का एक शक्तिशाली प्रदर्शन।

- मीडिया पर कठोर नियंत्रण द्वारा असहमति को दबा दिया गया और साथ ही सूचना तक पहुँच सीमित कर दी गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस का उदय हुआ, जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे और साथ ही मानवाधिकारों की वकालत भी कर रहे थे, जैसे

- न्यायिक सक्रियता की बढ़ती भूमिका:

- आपातकाल के दौरान न्यायिक सक्रियता की अस्थिर भूमिका प्रकाश में आई। ADM जबलपुर मामले ने अधिकारों के हनन के संबंध में चिंता व्यक्त की किंतु बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और मेनका गांधी मामले जैसे मामलों में किये गए निर्णयों में मूल अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई जिससे भारत में न्यायिक समीक्षा की एक अधिक सुदृढ़ प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखनें का निर्णय किया गया। इसमें यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा जीवन के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस निर्णय से मूल अधिकारों की रक्षा प्रभावित हुई जिससे जनाक्रोश हुआ और सरकार पर न्यायिक समीक्षा के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया।

- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ: आपातकाल के दौरान हिरासत में लिये गए व्यक्तियों द्वारा दायर की गई इन याचिकाओं में सरकार की कार्रवाइयों को चुनौती दी गई थी। इससे एक अधिक सशक्त न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया की ओर बदलाव का संकेत मिला।

- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, 1975 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया, जिसने राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय के दौरान भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उजागर किया।

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ADM जबलपुर मामले में लिये गए निर्णय को खारिज़ कर दिया और मूल अधिकारों की प्रधानता की पुनः पुष्टि की तथा आपातकाल के दौरान इनको निलंबित करने की शक्ति को सीमित कर दिया। इससे अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम मिला और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जीवन का अधिकार मात्र एक दैहिक अधिकार नहीं है अपितु इसका दायरा गरिमा के साथ जीने के अधिकार तक विस्तारित होता है।

- राजनीतिक दलों के रुख में बदलाव:

- आपातकाल के परिणामस्वरूप पूर्व में पृथक रहे विपक्षी दल एकजुट हुए। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कितना महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों ने लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं का महत्त्व समझा और भविष्य में इसी प्रकार की रणनीति का प्रयोग करने के प्रति सतर्क हो गए।

- आपातकाल के दौरान न्यायिक सक्रियता की अस्थिर भूमिका प्रकाश में आई। ADM जबलपुर मामले ने अधिकारों के हनन के संबंध में चिंता व्यक्त की किंतु बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और मेनका गांधी मामले जैसे मामलों में किये गए निर्णयों में मूल अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई जिससे भारत में न्यायिक समीक्षा की एक अधिक सुदृढ़ प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किये गए हैं जिनमें आपातकाल पर नियंत्रण और इसे संतुलित करना शामिल हैं, जिससे आपातकाल के दुरुपयोग की रोकथाम होती है। ये प्रावधान लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, विधि सम्मत शासन सुनिश्चित करते हैं और संकट के दौरान वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये केंद्र सरकार की सांविधानिक और लोकतंत्रात्मक ढाँचे के अंतर्गत जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल प्रावधान क्या हैं? इन प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियंत्रण और संतुलन किस प्रकार केंद्र सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी/कौन-सी शक्तियां लोकसभा की विशेष शक्तियाँ हैं? (2022)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019) (a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय लिये गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उत्तर: (b) प्रश्न. यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो (2018) (a) उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? (2018) |

शासन व्यवस्था

सूचना की अखंडता हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांत

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार, हेट स्पीच, सूचना अखंडता हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांत, सतत् विकास, जलवायु संबंधी कार्रवाई, AI प्रौद्योगिकियाँ मेन्स के लिये:सामाज की एकता और अखंडता पर गलत सूचना और दुष्प्रचार का प्रभाव |

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ‘सूचना की अखंडता हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांत’ (United Nations Global Principles for Information Integrity) का एक समुच्चय जारी किया, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन उपलब्ध गलत सूचना, दुष्प्रचारऔर हेट स्पीच के प्रसार पर अंकुश लगाना है।

- ये दिशानिर्देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना के प्रसार के कारण होने वाली व्यापक क्षति की रोकथाम करने के लिये तैयार किये गए हैं।

सूचना की अखंडता हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांत क्या हैं?

- ये सिद्धांत सूचना के एक अधिक मानवोचित पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण की नींव तैयार करते हैं। इस पहल का उद्देश्य मानवाधिकारों को प्राथमिकता देना और सतत् विकास, जलवायु कार्रवाई, लोकतंत्र और शांति का समर्थन करना है।

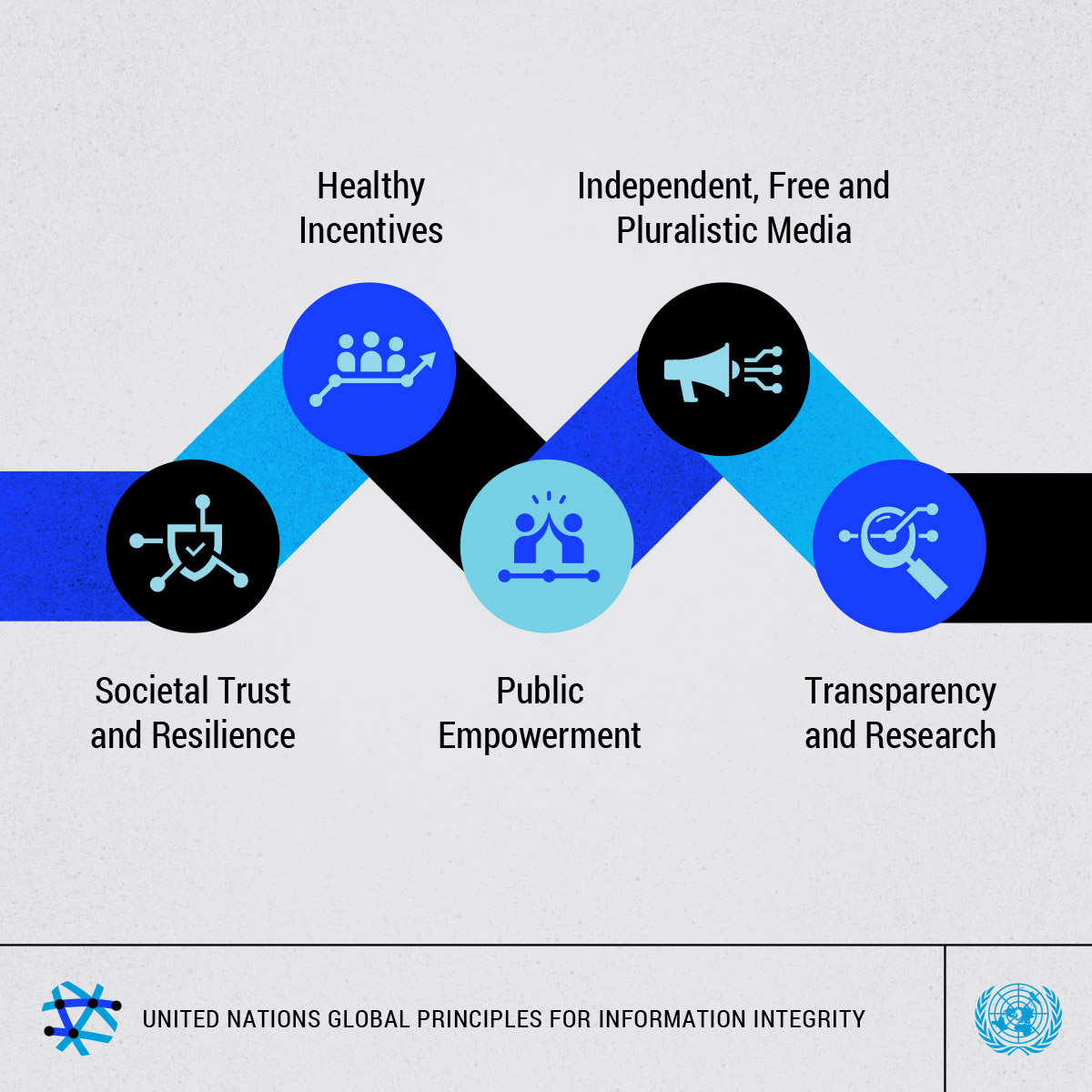

- सूचना की अखंडता हेतु पाँच वैश्विक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- सामाजिक विश्वास और आघात-सहनीयता: इसका उद्देश्य गलत सूचना और हेट स्पीच के प्रसार की रोकथाम करने के लिये के लिये सामाजिक विश्वास स्थापित करना और आघात-सहनीयता विकसित करना है।

- स्वतंत्र, मुक्त और बहुलवादी मीडिया: इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त पत्रकारिता और समाज के विविध दृष्टिकोणों का समर्थन करने के लिये मीडिया की स्वतंत्रता और विविधता सुनिश्चित करना है।

- हेल्थी इन्सेन्टिव: इसका लक्ष्य ऐसे प्रोत्साहन की स्थापना करना है जो सत्य और रचनात्मक सामग्री को बढ़ावा देते हुए हानिकारक गलत सूचना के प्रसार को हतोत्साहित करे।

- पारदर्शिता और अनुसंधान: इसका उद्देश्य गलत सूचना के प्रभाव को समझने और इसे कम करने तथा प्रभावी समाधान विकसित करने के लिये पारदर्शिता बढ़ाना एवं अनुसंधान का समर्थन करना है।

- सार्वजनिक सशक्तिकरण: इसका लक्ष्य सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और सूचना पारिस्थितिकी तंत्र में ज़िम्मेदारी से भाग लेने के लिये लोगों के ज्ञान का वर्द्धन करना है।

गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं से निपटने हेतु उठाए गए कदम

मानवीय सूचना पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- गलत सूचना के प्रसार की गति और पैमाना: डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों ने गलत सूचना और घृणास्पद भाषण के प्रसार को तेज़ कर दिया है, जिससे तेज़ी से और व्यापक नुकसान हो रहा है।

- उदाहरण के लिये वेनेजुएला में सरकारी मीडिया ने AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो के माध्यम से सरकार समर्थक संदेश फैलाए।

- सामाजिक एकजुटता और लोकतंत्र पर प्रभाव: झूठे आख्यान और विकृतियाँ सामाजिक एकजुटता को कमजोर करती हैं, निराशावाद, अविश्वास और अलगाव को जन्म देती हैं तथा चुनावों की अखंडता को नुकसान पहुँचाती हैं।

- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 के अनुसार, गलत सूचना और भ्रामक सूचनाएँ पहचाने गए शीर्ष पाँच जोखिमों में शामिल हैं।

- पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ करना: अपारदर्शी एल्गोरिदम सूचना बुलबुले बनाते हैं जो नस्लवाद, स्त्री-द्वेष और विभिन्न प्रकार के भेदभाव सहित पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ करते हैं।

- उदाहरण के लिये एल्गोरिदम इको-चैम्बर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो उपयोगकर्त्ताओं को वैसी ही सामग्री दिखाते हैं, जैसी उन्होंने पहले देखी है।

- यह पूर्वधारणाओं या पूर्वाग्रहों को मज़बूत करता है, जिससे उनके लिये वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार करना कठिन हो जाता है।

- कमज़ोर समूहों को निशाना बनाना: महिलाओं, शरणार्थियों, प्रवासियों, अल्पसंख्यकों और कार्यकर्त्ताओं को अक्सर लक्षित उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ता है।

- हानिकारक सामग्री का मुद्रीकरण: विज्ञापनदाता और PR उद्योग अक्सर हानिकारक सामग्री से लाभ कमाते हैं, जिससे गलत सूचना का प्रसार बढ़ जाता है।

- पत्रकारों के लिये कमज़ोर सुरक्षा: पत्रकारों को धमकियों का सामना करना पड़ता है तथा उनके पास मज़बूत सुरक्षा का अभाव है, जिससे उनकी सटीक और स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की क्षमता प्रभावित होती है।

गलत सूचना, भ्रामक सूचना और हेट स्पीच

- गलत सूचना:

- गलत सूचना वह झूठी सूचना है जो नुकसान पहुँचाने के इरादे के बिना साझा की जाती है।

- गलत सूचना का उदाहरण है जब कोई व्यक्ति पुराने मौसम पूर्वानुमान को वर्तमान मानकर साझा कर देता है।

- गलत सूचना वह झूठी सूचना है जो नुकसान पहुँचाने के इरादे के बिना साझा की जाती है।

- दुष्प्रचार:

- दुष्प्रचार से तात्पर्य जानबूझकर गलत या भ्रामक सूचना से है जो दूसरों को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से प्रसारित की जाती है।

- उदाहरण: एक फर्जी समाचार वेबसाइट लोगों में भय और अविश्वास पैदा करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी प्रकाशित करती है।

- हेट स्पीच :

- हेट स्पीच से तात्पर्य जाति, धर्म या लिंग जैसी अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर किसी समूह या व्यक्ति को लक्षित करके की जाने वाली आपत्तिजनक संभाषण से है, तथा जो सामाजिक शांति के लिये खतरा बन सकती है।

- इसमें आमतौर पर विशेषण, दुर्भावनापूर्ण रूढ़िवादिता तथा किसी विशेष समूह के विरुद्ध घृणा अथवा हिंसा भड़काने के उद्देश्य से दिये गए वक्तव्य शामिल होते हैं।

आगे की राह

- बिग टेक कंपनियों की जवाबदेही: बिग सोशल मीडिया कंपनियों को अपने उत्पादों से होने वाली हानि को स्वीकार करना चाहिये तथा गलत सूचना एवं घृणा से लाभ प्राप्त करने वाले व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करके हानि को कम करने का प्रयास भी किया जाना चाहिये।

- उत्तरदायित्वपूर्ण विज्ञापन तथा PR प्रैक्टिस: विज्ञापनदाताओं तथा PR एजेंसियों को हानिकारक सामग्री से आय प्राप्त करना समाप्त करना चाहिये, और साथ ही ऐसे ग्राहकों की तलाश भी करनी चाहिये जो ग्राहक को न ही गुमराह करे या न ही हानि पहुँचाएँ और साथ ही सूचना अखंडता को मज़बूत करने के लिये प्रयासरत रहे।

- मीडिया में सामग्री या सूचना मानकों में सुधार करना: मीडिया संगठनों को तथ्यों एवं वास्तविकता पर आधारित गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता सुनिश्चित करने के लिये विषय-वस्तु अथवा सूचना मानकों को बढ़ाना चाहिये तथा ऐसे विज्ञापनदाताओं की खोज करनी चाहिये जो सत्य विषय-वस्तु का समर्थन करते हों।

- स्वतंत्र मीडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता: सरकारों को एक मुक्त, स्वतंत्र तथा बहुलवादी मीडिया परिदृश्य के निर्माण तथा बनाए रखने, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नियमों में मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिये भी प्रतिबद्ध होना चाहिये।

- सार्वजनिक सशक्तीकरण: जनता को अपने सूचना परिवेश पर जवाबदेही, विकल्प तथा नियंत्रण की मांग करनी चाहिये, ताकि हमले के डर के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो सके और साथ ही एल्गोरिदम द्वारा हेरफेर से भी बचा जा सके।

- सामूहिक कार्रवाई: सूचना की अखंडता की रक्षा तथा सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये प्रौद्योगिकी कंपनियों, विज्ञापनदाताओं, मीडिया, सरकारों तथा जनता सहित सभी हितधारकों के बीच सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. "सूचना अखंडता के लिये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांतों" पर चर्चा कीजिये। स्पष्ट कीजिये कि वे ऑनलाइन गलत सूचना, भ्रामक सूचना एवं हेट स्पीच भाषण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. आप ‘वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य’ संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये। (2014) |

भूगोल

भारत का जल संकट और जलविद्युत

प्रिलिम्स के लिये:जलविद्युत उत्पादन, जल तनाव, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँँ, GDP, विश्व बैंक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान,कैच द रेन अभियान, अटल भूजल योजना मेन्स के लिये:जल संसाधन, संसाधनों का संरक्षण, भारत में जल की कमी के कारण और इसे दूर करने के उपाय। |

स्रोत: लाइव मिंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मूडीज़ रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि भारत में बढ़ती जल कमी, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक परिचालन सहित कई क्षेत्रों को बाधित कर सकती हैं, जिससे देश की सॉवरेन क्रेडिट शक्ति कमज़ोर हो सकती है।

भारत में जलविद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है?

- जलविद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति:

- भारत में जलविद्युत उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 162.05 बिलियन यूनिट से 17.33% घटकर वित्त वर्ष 2024 में 133.97 बिलियन यूनिट रह गया है।

- भारत में स्थापित वृहद पनबिजली जलविद्युत क्षमता वर्तमान में 46.92 गीगावाट है, जो देश की कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता 442.85 गीगावाट का लगभग 10% ही है।

- वित्त वर्ष 2024 में वृहद पनबिजली जलविद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि में गिरावट देखी गई, वित्त वर्ष 2023 में 120 मेगावाट की तुलना में केवल 60 मेगावाट है।

- कम जलविद्युत उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- विलंबित तथा अनियमित मानसून: इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून में विलंब हुआ है और अल-नीनो प्रभाव के कारण कम वर्षा और पिछले वर्ष लंबे समय तक सूखे के प्रभाव के कारण जलाशय सूख गए हैं।

- जलाशय का निम्नस्तर: भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में केवल 37.662 BCM का जल संग्रहण क्षमता थी, जो उनकी वर्तमान संग्रहण क्षमता का 21% जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 80% कम है।

- मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जलाशय, जो 1 गीगावाट की जलविद्युत क्षमता का समर्थन करता है, वर्तमान में इसका जलस्तर 17% है, जो पिछले वर्ष 2023 के जलस्तर से 24% कम है।

- इस बीच महाराष्ट्र में कोयना बाँध, जिसकी जल विद्युत 10% क्षमता के साथ 1.9 गीगावाट है, जो पिछले वर्ष के सामान्य स्तर से 15% कम है।

- जलविद्युत संयंत्रों का बंद होना: पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ एवं बादल फटने के प्रतिकूल प्रभाव के कारण कुछ पनबिजली जलविद्युत संयंत्र बंद कर दिये गए तथा इन संयंत्रों का अभी तक परिचालन आरंभ नहीं हुआ है।

- ऊर्जा क्षेत्र में जलविद्युत की कमी:

- तापीय विद्युत पर निर्भरता में वृद्धि: पिछले वर्ष की तुलना में पनबिजली जलविद्युत उत्पादन में गिरावट के कारण, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने का भार होगा।

- विद्युत की आपूर्ति में व्यवधान: इससे कोयला आधारित विद्युत संयंत्र और इस्पात निर्माता जैसे उच्च जल खपत वाले उद्योग, जल आपूर्ति की कमी से प्रभावित होंगे।

- इसके अतिरिक्त मानसून में और अधिक विलंब के कारण कई ताप विद्युत संयंत्रों में अपेक्षित रखरखाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

- पनबिजली जलविद्युत क्षमता में कमी: जल उपलब्धता की कमी से पनबिजली जलविद्युत उत्पादन की क्षमता और भी सीमित हो जाएगी जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

मूडीज़ रेटिंग्स द्वारा भारत के सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल के लिये संभावित खतरे क्या हैं?

- मूडीज़ ने भारत में जल की कमी के कारण भारत की सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल के लिये संभावित खतरे को उजागर किया है।

- मूडीज़ ने वर्तमान में भारत की रेटिंग को पूर्व की स्थिर BAA3 (निम्नतम निवेश-ग्रेड) पर बरकरार रखा है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि जल की कमी तथा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति एवं गंभीरता के कारण भारत की निम्न निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है।

- यह विनिर्माण, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, इस्पात उत्पादन तथा कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में चिंता का विषय है, जो इससे कारण सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जिसके परिणामस्वरूप खाद्य कीमतों पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा, प्रभावित व्यवसायों एवं समुदायों की आय कम होगी और भारत की आर्थिक वृद्धि में अस्थिरता बढ़ेगी।

भारत में जल की वर्तमान स्थिति क्या है?

- जल की कमी: भारत की जनसंख्या अत्यधिक है (विश्व की कुल जनसंख्या का 18%) लेकिन स्वच्छ जल के संसाधन (विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 4%) सीमित हैं। यह इसे जल-तनावग्रस्त देश में शामिल करता है।

- जल प्रदूषण: भारत की लगभग 50% नदियाँ संदूषित हैं, जिससे उनका जल पीने या सिंचाई के लिये असुरक्षित हो गया है।

- भूजल पर अत्यधिक निर्भरता: भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्त्ता है, जिसके कारण इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूजल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा देश में लगभग 80% पेयजल आवश्यकताओं के साथ ही दो-तिहाई कृषि सिंचाई आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है।

- जलवायु संवेदनशीलता: भारत के लगभग तीन-चौथाई ज़िले सूखे तथा बाढ़ जैसी चरम मौसम संबंधी घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे जल उपलब्धता और अधिक बाधित हो सकती है।

नोट:

ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water- CEEW) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत की 55% तहसीलों में विगत तीन दशकों की अपेक्षा विगत दशक के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में 10% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत में जल संकट के क्या कारण हैं?

- तीव्र आर्थिक विकास और शहरीकरण: भारत की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है जो वर्ष 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2024 में 1.3 बिलियन से अधिक हो गई है।

- इससे घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के उपयोगों के लिये जल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे संसाधनों पर भार और अधिक बढ़ गया है। विभिन्न उद्योग, जो कि जल के प्रमुख उपभोक्ता हैं, अपने अपशिष्टों से जल निकायों को प्रदूषित कर इस समस्या को और बढ़ा देते हैं।

- जल उपलब्धता में कमी: जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2021 में पहले से ही कम 1,486 क्यूबिक मीटर से घटकर 2031 तक 1,367 क्यूबिक मीटर हो जाने की संभावना है।

- 1,700 घन मीटर से कम का स्तर जल तनाव/वाटर स्ट्रेस को दर्शाता है, तथा 1,000 घन मीटर जल-कमी की सीमा है।

- जलवायु परिवर्तन और कमज़ोर होते मानसून पैटर्न: 1950-2020 के दौरान हिंद महासागर प्रति शताब्दी 1.2 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रहा है और 2020-2100 के दौरान इसके 1.7-3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है।

- इस गर्मी के कारण भूमि और समुद्र के तापमान के बीच का अंतर कम हो रहा है, मानसून परिसंचरण कमज़ोर हो रहा है और परिणामस्वरूप अधिक गंभीर और लगातार सूखे की स्थिति बन रही है।

- हिमालय में बदलते मौसम पैटर्न और पिघलते ग्लेशियरों के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता और वितरण में परिवर्तन हो रहा है।

- कृषि पद्धतियाँ और अकुशल उपयोग: भारत के कुल जल उपयोग का 80% से अधिक हिस्सा कृषि में खर्च होता है।

- अकुशल सिंचाई तकनीकें, जैसे बाढ़ सिंचाई, जल-कमी वाले क्षेत्रों में चावल और गन्ने जैसी जल-गहन फसलों की खेती, जल संसाधनों पर और अधिक दबाव डालती हैं।

- भूजल ह्रास: केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिये अत्यधिक और अनियमित भूजल निष्कर्षण के कारण भारत के 54% भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है।

- खराब जल अवसंरचना और प्रबंधन: भारत की जल प्रबंधन प्रणाली अवसंरचना तथा प्रशासन में कमियों से ग्रस्त है। अपर्याप्त भंडारण, वितरण एवं उपचार सुविधाओं के कारण पानी की भारी हानि व अकुशलता होती है।

- इसके अतिरिक्त कमज़ोर जल प्रबंधन नीतियाँ, निगरानी और प्रवर्तन इन मुद्दों को तथा बदतर बनाते हैं।

- जल प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह और घरेलू सीवेज ने भारत के कई सतही और भूजल संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है। इससे विभिन्न प्रयोजनों के लिये स्वच्छ, उपयोग योग्य जल की उपलब्धता कम हो गई है।

भारत में जल की कमी के क्या परिणाम होंगे?

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: सुरक्षित पेयजल की कमी से निर्जलीकरण, संक्रमण और जलजनित रोग जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल अपर्याप्त जल आपूर्ति तथा संबंधित समस्याओं के कारण लगभग 200,000 लोगों की मृत्यु होती है।

- पारिस्थितिकीय क्षति: जल की कमी से वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जानवरों को मानव बस्तियों में जाने हेतु मज़बूर होना पड़ता है, जिससे संघर्ष तथा संकट पैदा होता है।

- इसने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी बाधित किया है।

- कृषि उत्पादकता में कमी: कृषि क्षेत्र, जो भारत के 85% जल संसाधनों का उपभोग करता है, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जल की कमी के कारण फसल की पैदावार में कमी आई है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है और किसानों में गरीबी बढ़ी है।

- आर्थिक नुकसान: जल की कमी औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करके, ऊर्जा उत्पादन को कम करके और जल आपूर्ति तथा उपचार की लागत को बढ़ाकर भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

- विश्व बैंक की 'जलवायु परिवर्तन, जल और अर्थव्यवस्था (Climate Change, Water and Economy)' रिपोर्ट (2016) में चेतावनी दी गई है कि जल की कमी वाले देशों को 2050 तक आर्थिक विकास में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है।

- भारत के जलवायु लक्ष्य पर प्रभाव: भारत ने 2030 तक अपनी 50% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है तथा जल विद्युत उत्पादन में कमी के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपने संकल्प को पूरा करने के लिये उसे सौर और पवन ऊर्जा पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा।

जल प्रबंधन से संबंधित पहल

आगे की राह

- सतत भूजल प्रबंधन: घरेलू स्तर पर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन, सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग तथा जलाशयों के विनियमन के लिये एक उचित तंत्र और ग्रामीण-शहरी एकीकृत परियोजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है।

- स्मार्ट कृषि: ड्रिप सिंचाई एक शक्तिशाली तकनीक है जो जल की खपत को 20-40% तक कम कर सकती है, जबकि फरो (बाढ़) सिंचाई की तुलना में फसल की उपज में 20-50% की वृद्धि कर सकती है।

- इसके अलावा, जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में दालों, बाजरा और तिलहन जैसी कम जल-प्रधान फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर: आधुनिक अवसंरचना नियोजन में हरे और नीले तत्त्वों को एक साथ जोड़ना, जलग्रहण प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के लिये एक स्थायी प्राकृतिक समाधान प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

- हरा संकेत: उद्यान, पारगम्य फुटपाथ, हरित छतें।

- नीला संकेत: जल निकाय जैसे नदियाँ, नहरें, तालाब और आर्द्रभूमि।

- आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों का उपयोग: प्रबंधन और दक्षता बढ़ाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी को जल-संबंधी डेटा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

- प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति ने पहले पीने के लिये अनुपयुक्त समझे जाने वाले पानी को शुद्ध करना संभव बना दिया है, जिससे वह स्वच्छ और सुरक्षित हो गया है।

- अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल (EDR), विलवणीकरण, नैनोफिल्ट्रेशन और सौर तथा यूवी फिल्ट्रेशन शामिल हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: जल संकट क्या है? भारत में जल प्रबंधन से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा कीजिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिये सुप्रसिद्ध है, जहाँ बाँधों की शृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? (2021) (a) धौलावीरा उत्तर: (a) प्रश्न. 'वाटर क्रेडिट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न.1 जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (2020) प्रश्न. 2 रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिये जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों सुझाइये। (2020) |