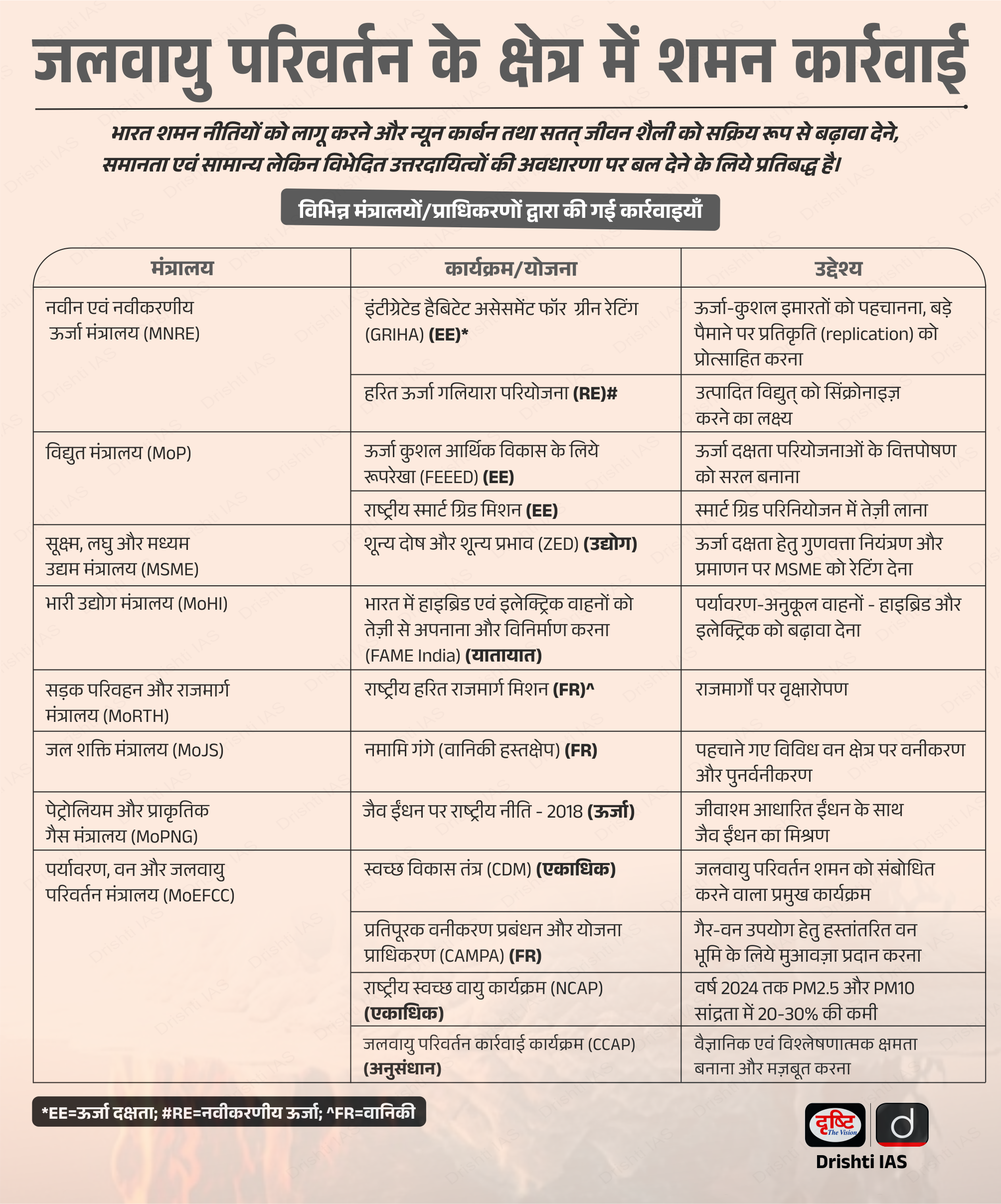

इन्फोग्राफिक्स

भूगोल

ताइवान भूकंप और प्रशांत अग्नि वलय

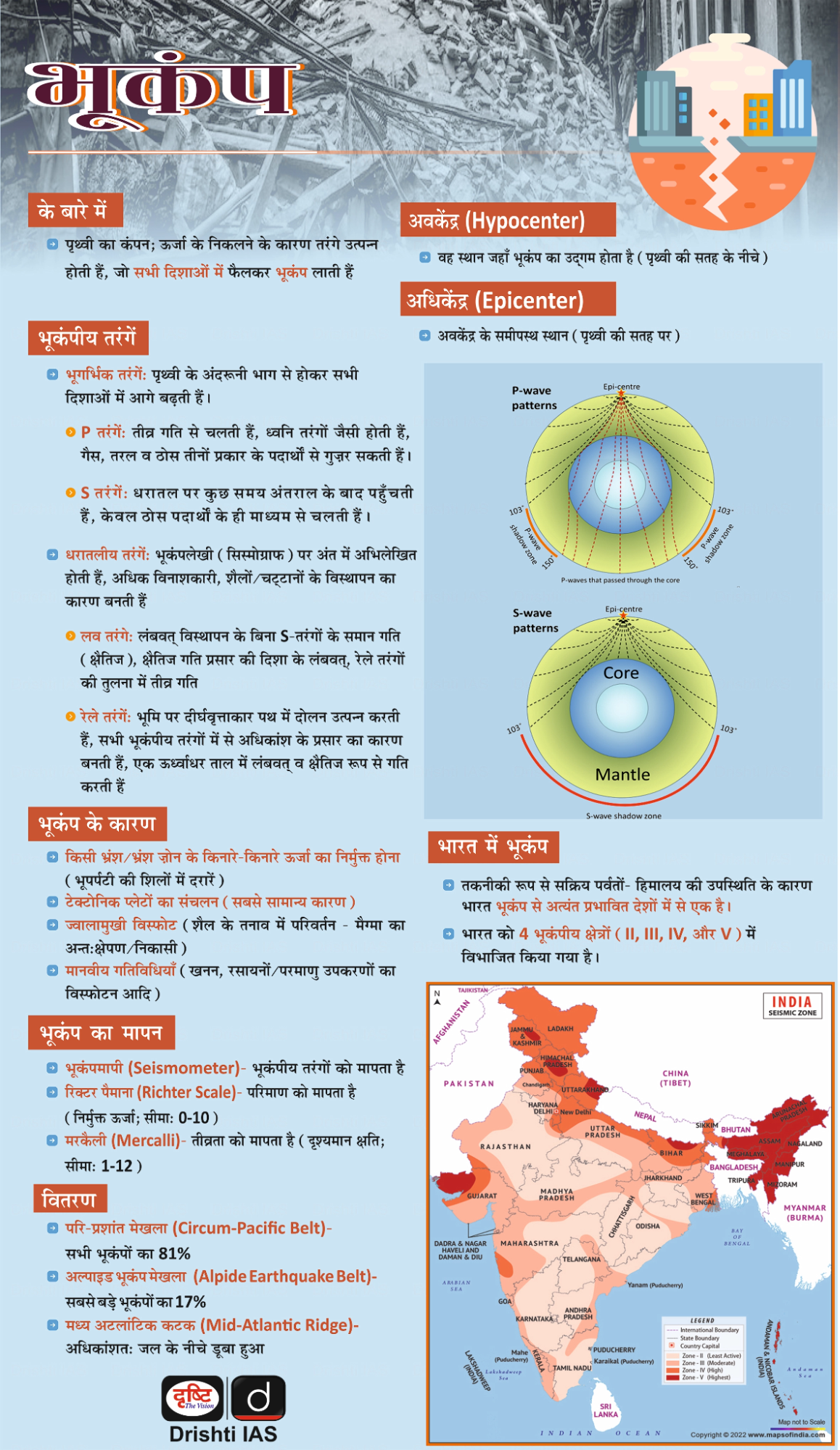

प्रिलिम्स:प्रशांत अग्नि वलय (पैसिफिक रिंग ऑफ फायर), परि-प्रशांत मेखला, प्रविष्ठन, सुनामी, भूकंप। मेन्स:प्रशांत अग्नि वलय में बार-बार आने वाले भूकंपों की विशेषताएँ और कारण। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

रिक्टर पैमाने पर 7.4 की अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप ने ताइवान को प्रभावित किया, और यह पिछले 25 वर्षों में ताइवान में आने वाले सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंपों में से एक बन गया है।

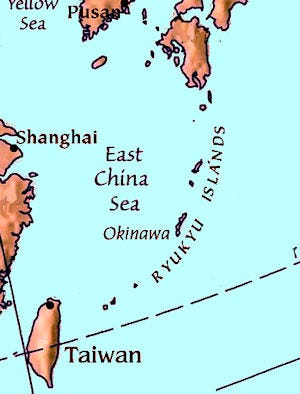

- जापान ने द्वीपों की रयुक्यू शृंखला (Ryukyu chain) के लिये सुनामी की चेतावनी जारी की जो ताइवान से उसके मुख्य 'गृह द्वीप' क्यूशू तक फैली हुई है। रयुक्यू द्वीपसमूह में ओकिनावा द्वीप शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद से बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकानों का घर रहा है।

ताइवान में ऐसे भूकंपों के आने के क्या कारण हैं?

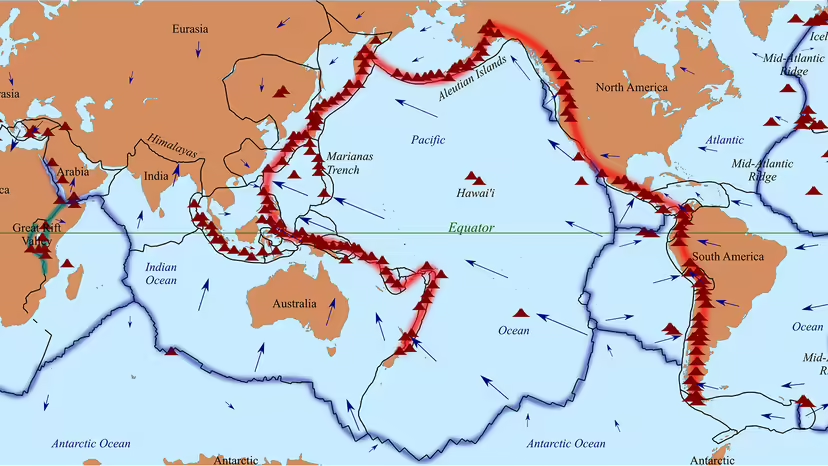

- ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह पैसिफिक "रिंग ऑफ फायर" के निकट स्थित है- जहाँ विश्व के 90% भूकंप आते हैं।

- ‘रिंग ऑफ फायर’ प्रशांत महासागर को घेरने वाले भूकंपीय भ्रंशों की रेखा है, जहाँ विश्व के अधिकांश भूकंप आते हैं।

- यह क्षेत्र विशेष रूप से दो विवर्तनिकी प्लेटों, फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट की परस्पर क्रिया से उत्पन्न तनाव के कारण भूकंप के प्रति संवेदनशील है, जिससे भूकंप के रूप में आकस्मिक उत्स्राव हो सकता है।

- ताइवान का पहाड़ी परिदृश्य भूतल कंपन (ground shaking)में वृद्धि कर सकता है, जिससे भूस्खलन होने की संभावना होती है।

- भूकंप के केंद्र के पास ताइवान के पूर्वी तट पर ऐसे कई भूस्खलन हुए, जब मलबा कई सुरंगों और राजमार्गों पर गिरा, कई वाहन दब गए और कई लोगों की मौतें हुईं।

रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire) क्या है?

- परिचय:

- प्रशांत अग्नि वलय (पैसिफिक रिंग ऑफ फायर), जिसे प्रशांत रिम या सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किये जाते हैं।

- पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएँ शामिल हैं।

- भौगोलिक खिंचाव:

- रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है।

- यह शृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगती है, अलास्का में एल्यूशियन द्वीपों (Aleutian Islands) को पार कर न्यूज़ीलैंड व पूर्व एशिया के पूर्वी तट तथा अंटार्कटिका के उत्तरी तट के साथ लगती है।

- बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूज़ीलैंड और अंटार्कटिका रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्त्वपूर्ण स्थान हैं।

- ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण:

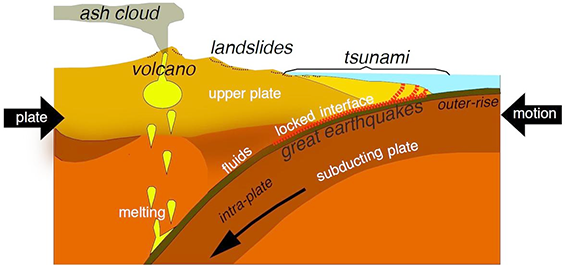

- प्लेट विवर्तनकी एक-दूसरे की ओर बढ़ते हुए प्रविष्ठन क्षेत्र (subduction zones) बनाते हैं। इसमें एक प्लेट नीचे की ओर या दूसरी प्लेट द्वारा क्षेपित हो जाती है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ष सिर्फ एक या दो इंच की गति से संचालित होती है।

- जैसे ही यह प्रविष्ठन (Subduction) की क्रिया होती है तो चट्टानें पिघलकर, मैग्मा का निर्माण करती हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुँच जाती हैं तथा ज्वालामुखी गतिविधि का कारण बनती हैं।

- हाल ही में किये गए शोध:

- शीतलन प्रक्रिया प्लेट सीमाओं की गतिशीलता को बदल सकती है, जिससे प्रविष्ठन क्षेत्र और पर्वत-निर्माण प्रक्रियाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

- पैसिफिक प्लेट, जो रिंग ऑफ फायर में अधिकांश टेक्टोनिक गतिविधि को संचालित करती है, ठंडी हो रही है।

- वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्रशांत प्लेट के सबसे नए हिस्से (लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने) प्लेट के पुराने हिस्सों (लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने) की तुलना में तेज़ी से ठंडे हो रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं।

- इससे प्लेट सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप अधिक बार और संभावित रूप से विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं।

- ये प्राय: प्लेट के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जो रिंग ऑफ फायर के सबसे सक्रिय भाग हैं।

प्रविष्ठन (Subduction) क्या है?

- प्रविष्ठन की प्रक्रिया तब होती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो जाती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है। समुद्र तल की यह गति एक "खनिज परिवर्तन" की स्थिति उत्पन्न करती है, जो मैग्मा के पिघलने और जमने की ओर अर्थात् ज्वालामुखियों का निर्माण करती है।

- दूसरे शब्दों में, जब एक आंतरिक महासागरीय प्लेट गर्म मेंटल प्लेट से मिलती है तो यह गर्म हो जाती है, वाष्पशील तत्त्व मिश्रित हो जाते हैं और इससे मैग्मा उत्पन्न होता है।

- मैग्मा फिर ऊपर की प्लेट के माध्यम से ऊपर उठता है तथा सतह पर बाहर की ओर निकलता है।

- यह घटना दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव को चिह्नित करती है।

- जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक ‘प्रविष्ठन ज़ोन’ में मिलती हैं, तो एक झुकती है और दूसरे के नीचे की ओर खिसकती है एवं क्रस्ट के नीचे की सबसे गर्म परत के नीचे की ओर झुकती है।

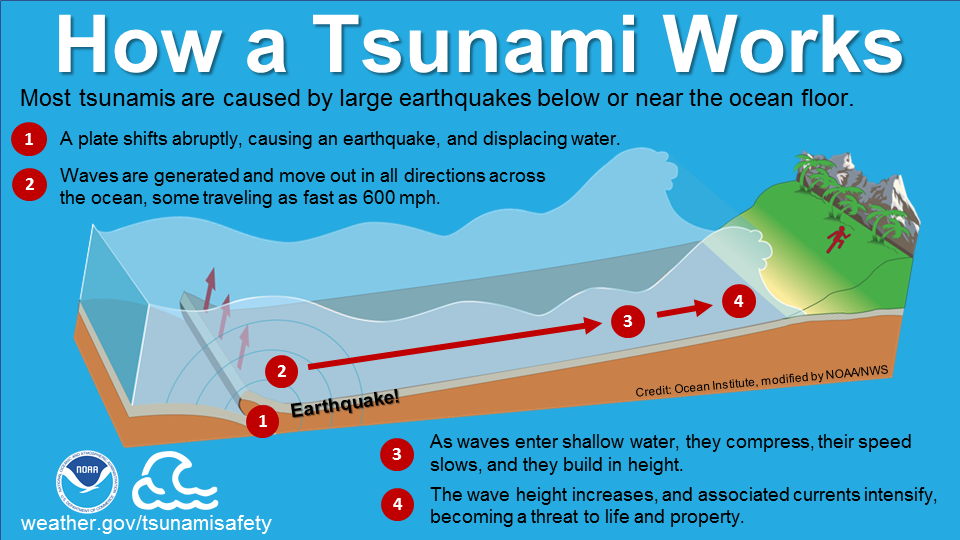

सुनामी क्या है?

- सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है। इसे आमतौर पर किलर वेव्स के नाम से भी जाना जाता है।

- सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं होती है, बल्कि समुद्र की लहरों की एक शृंखला होती है, जिसे जल के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, वायुमंडलीय दबाव में तेज़ी से बदलाव या उल्कापिंड के कारण होने वाली वेव ट्रेन (wave train) कहा जाता है।

- हालाँकि, ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण सुनामी कम आती हैं।

- अधिकांश सुनामी (लगभग 80%) प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" में आती है, एक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र जहाँ विवर्तनिक परिवर्तन ज्वालामुखी तथा भूकंप का निर्माण करते हैं।

- सुनामी, समुद्र में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। इस गति की सुनामी एक दिन से भी कम समय में प्रशांत महासागर के संपूर्ण विस्तार को पार कर सकती है।

- चूँकि इनकी तरंग दैर्ध्य लंबी होती हैं, इसलिये मार्ग में इनकी ऊर्जा का बहुत कम क्षरण होता है।

- दिसंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2013)

उपर्युक्त में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिये ज़िम्मेदार हैं? (a) केवल 1, 2, 3 और 4 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भूकंप संबंधित संकटों के लिये भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिये। पिछले तीन दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिये। (2021) प्रश्न. क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत (फोल्ड माउंटेन) तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ-साथ अवस्थित है? वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के बीच साहचर्य को उजागर कीजिये। (2014) |

भारतीय राजव्यवस्था

वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)

प्रीलिम्स के लिये:ECI, VVPAT, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आदर्श आचार संहिता मेन्स के लिये:भारतीय चुनावों में VVPAT प्रणाली, भविष्य के चुनावों में VVPAT प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये संभावित समाधान, VVPAT और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सामने आने वाली चुनौतियाँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि वह 19 अप्रैल, 2024 को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों के 100% सत्यापन के लिये याचिकाओं को संबोधित करेगा।

VVPAT मशीन क्या है?

- परिचय:

- VVPAT मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की बैलेटिंग यूनिट/मतपत्र इकाई से जुड़ी होती है, और मतदाता की पसंद के साथ कागज़ की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य सत्यापन प्रदान करती है।

- मतदाता के विवरण के साथ कागज़ की पर्ची को काँच की खिड़की के पीछे सत्यापन के लिये संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे मतदाता को नीचे एक डिब्बे में जाने से पहले 7 सेकंड का समय मिलता है।

- मतदाताओं को VVPAT पर्ची घर ले जाने की अनुमति नहीं होती है क्योंकि इसका उपयोग पाँच यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों में वोटों को सत्यापित करने के लिये किया जाता है।

- इस अवधारणा का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाले गए वोटों के भौतिक सत्यापन को सक्षम करते हुए मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों दोनों को उनके वोटों की सटीकता के बारे में आश्वस्त करके मतदान प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाना है।

- परिचय का कारण:

- VVPAT मशीन की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 2010 में EVM आधारित मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) एवं राजनीतिक दलों के बीच एक बैठक के दौरान प्रस्तावित की गई थी।

- प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद, जुलाई 2011 में लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, चेरापूँजी, पूर्वी दिल्ली तथा जैसलमेर में फील्ड परीक्षण किये गए।

- इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2013 में ECI की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा VVPAT को मंज़ूरी दी गई।

- कानूनी पहलू:

- वर्ष 2013 में चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को EVM से जोड़ने की अनुमति दी गई थी।

- VVPAT का उपयोग पहली बार वर्ष 2013 में नगालैंड के नॉकसेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों में किया गया था, जिसके बाद ECI ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया, जिसे जून 2017 तक इसे 100% अपनाया गया।

- VVPAT पर सर्वोच्च न्यायालय:

- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग मामले, 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शी चुनावों के लिये VVPAT को अनिवार्य कर दिया, जिससे उनके कार्यान्वयन के लिये सरकारी वित्तपोषण को बाध्य किया गया।

- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यूनतम 50% यादृच्छिक VVPAT पर्चियों की गिनती करने की मांग की गई थी।

- हालाँकि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 50% VVPAT पर्चियों की गिनती से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चिंता जताई है, जिसमें चुनाव परिणाम घोषित करने में 5-6 दिनों का संभावित विलंब और जनशक्ति की उपलब्धता जैसे बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ शामिल हैं।

- वर्ष 2013 में चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को EVM से जोड़ने की अनुमति दी गई थी।

VVPAT पर्चियों के बारे में सांख्यिकीय डेटा क्या कहता है?

- प्रारंभ में निर्वाचन आयोग, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में EVM नियम के तहत 4,125 इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीनों की VVPAT पेपर पर्चियों का मिलान करता था।

- यह चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2018 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) को EVM परिणामों के साथ VVPAT पर्चियों के आंतरिक ऑडिट के लिये एक नमूना आकार निर्धारित करने के लिये किये गए अनुरोध के परिणाम पर आधारित था, जो गणितीय एवं सांख्यिकीय रूप से मज़बूत और व्यावहारिक रूप से तथ्यपूर्ण हो।

- ISI की गणना के अनुसार देश भर में 479 यादृच्छिक रूप से चयनित VVPAT से पर्ची की गिनती भी 99% से अधिक सटीकता की गारंटी देगी।

- यह चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2018 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) को EVM परिणामों के साथ VVPAT पर्चियों के आंतरिक ऑडिट के लिये एक नमूना आकार निर्धारित करने के लिये किये गए अनुरोध के परिणाम पर आधारित था, जो गणितीय एवं सांख्यिकीय रूप से मज़बूत और व्यावहारिक रूप से तथ्यपूर्ण हो।

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में फैसला सुनाया कि चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम सटीकता और संतुष्टि के लिये केवल एक EVM के बजाय प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पाँच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की VVPAT पर्चियों को गिना जाना आवश्यक है।

- इन पाँच मतदान केंद्रों का चयन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों/उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में ड्रा के माध्यम से किया जाता है।

- इन पाँच मतदान केंद्रों का चयन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में ड्रा द्वारा किया जाता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ, ECI को अब 20,625 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की VVPAT पर्चियों की गिनती करनी होगी।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान:

- भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute - ISI) भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसे भारतीय संसद के 1959 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- इसे 28 अप्रैल 1932 को पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक गैर-लाभकारी वितरण विद्वान सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- इसकी स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कोलकाता में की थी।

- ISI विभिन्न क्षेत्रों में योगदान और सरकारी और औद्योगिक संस्थाओं के साथ सहयोग के साथ व्यापक अनुसंधान में संलग्न है।

- यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में चुनावी अखंडता बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के महत्त्व की जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल संबंधी में हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (2018) |

शासन व्यवस्था

ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेपेटाइटिस, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मेन्स के लिये:वैश्विक एवं भारतीय स्तर पर हेपेटाइटिस की व्यापकता, हेपेटाइटिस से निपटने की चुनौतियाँ और साथ ही वैश्विक लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, 2024 में भारत को वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस B एवं C संक्रमण का सामना करने वाले देशों में से एक के रूप में सामने आया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- भारत में हेपेटाइटिस की स्थिति:

- भारत में व्यापकता:

- भारत वायरल हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मामलों वाले देशों में से एक है।

- भारत में अनुमानित 2.9 करोड़ लोग हेपेटाइटिस B से तथा 0.55 करोड़ लोग हेपेटाइटिस C से संक्रमित हैं।

- वर्ष 2022 में भारत में 50,000 से अधिक नए हेपेटाइटिस B मामले एवं हेपेटाइटिस C के 1.4 लाख नए मामले सामने आए।

- इन वायरल हेपेटाइटिस संक्रमणों से वर्ष 2022 में भारत में 1.23 लाख लोगों की मृत्यु हो गई।

- भारत में हेपेटाइटिस संक्रमण के कारक:

- हेपेटाइटिस B तथा C दोनों संक्रमण विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं, जिनमें माँ से बच्चे में संचरण, असुरक्षित रक्त संक्रमण, संक्रमित रक्त के साथ संपर्क एवं दवा उपयोगकर्त्ताओं के बीच सुईयों का लेनदेन करना शामिल है।

- रक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रगति के बावजूद, भारत में माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस B का संचरण संक्रमण का प्राथमिक माध्यम बना हुआ है।

- हेपेटाइटिस B तथा C दोनों संक्रमण विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं, जिनमें माँ से बच्चे में संचरण, असुरक्षित रक्त संक्रमण, संक्रमित रक्त के साथ संपर्क एवं दवा उपयोगकर्त्ताओं के बीच सुईयों का लेनदेन करना शामिल है।

- निदान और उपचार कवरेज:

- भारत में हेपेटाइटिस B के केवल 2.4% मामलों और हेपेटाइटिस C के 28% मामलों का ही निदान किया जाता है।

- सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के बावजूद, हेपेटाइटिस B के लिये 0% तथा हेपेटाइटिस C के लिये 21% उपचार कवरेज और भी कम है।

- हेपेटाइटिस के परिणामों में सुधार में बाधाएँ:

- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की सीमित पहुँच और उपयोग।

- कार्यक्रम के तहत किफायती निदान और उपचार सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करने की आवश्यकता है।

- स्वास्थ्य परिणामों और संचरण को कम करने के लिये, बीमारी के चरण की परवाह किये बिना, सभी निदान किये गए व्यक्तियों का उपचार करने की आवश्यकता है।

- भारत में व्यापकता:

- वैश्विक:

- मृत्यु दर रुझान:

- वायरल हेपेटाइटिस के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर तपेदिक के बराबर अनुमानित 1.3 मिलियन मौतें हुईं।

- इन मौतें में से 83% हेपेटाइटिस B के कारण, जबकि 17% मौतें हेपेटाइटिस C के कारण हुईं।

- मृत्यु दर में बढ़ोतरी लिवर कैंसर एवं हेपेटाइटिस के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि की ओर संकेत करती है।

- नए वायरल हेपेटाइटिस संक्रमणों की संख्या वर्ष 2019 में 2.5 मिलियन से घटकर वर्ष 2022 में 2.2 मिलियन हो गई।

- वायरल हेपेटाइटिस के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर तपेदिक के बराबर अनुमानित 1.3 मिलियन मौतें हुईं।

- व्यापकता:

- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2022 में अनुमानित कुल 304 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B और C से पीड़ित थे।

- WHO के अनुमान से पता चलता है कि वर्ष 2022 में 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B से और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस C से पीड़ित थे।

- इसमें विशेषकर हेपेटाइटिस B से पीड़ित बच्चे कुल 12% थे।

- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2022 में अनुमानित कुल 304 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B और C से पीड़ित थे।

- परीक्षण और उपचार को बढ़ाने में बाधाएँ:

- फंडिंग की कमी और सीमित विकेंद्रीकरण ने परीक्षण सेवाओं के विस्तार को प्रतिबंधित कर दिया है।

- कई देश अभी भी उपलब्ध जेनेरिक कीमतों पर हेपेटाइटिस की दवाएँ नहीं खरीद रहे हैं, जिससे इन दवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं।

- कुछ देशों में पेटेंट संबंधी बाधाएँ सस्ती हेपेटाइटिस C दवाओं तक पहुँच में बाधा बनी हुई हैं।

- मृत्यु दर रुझान:

हेपेटाइटिस के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?

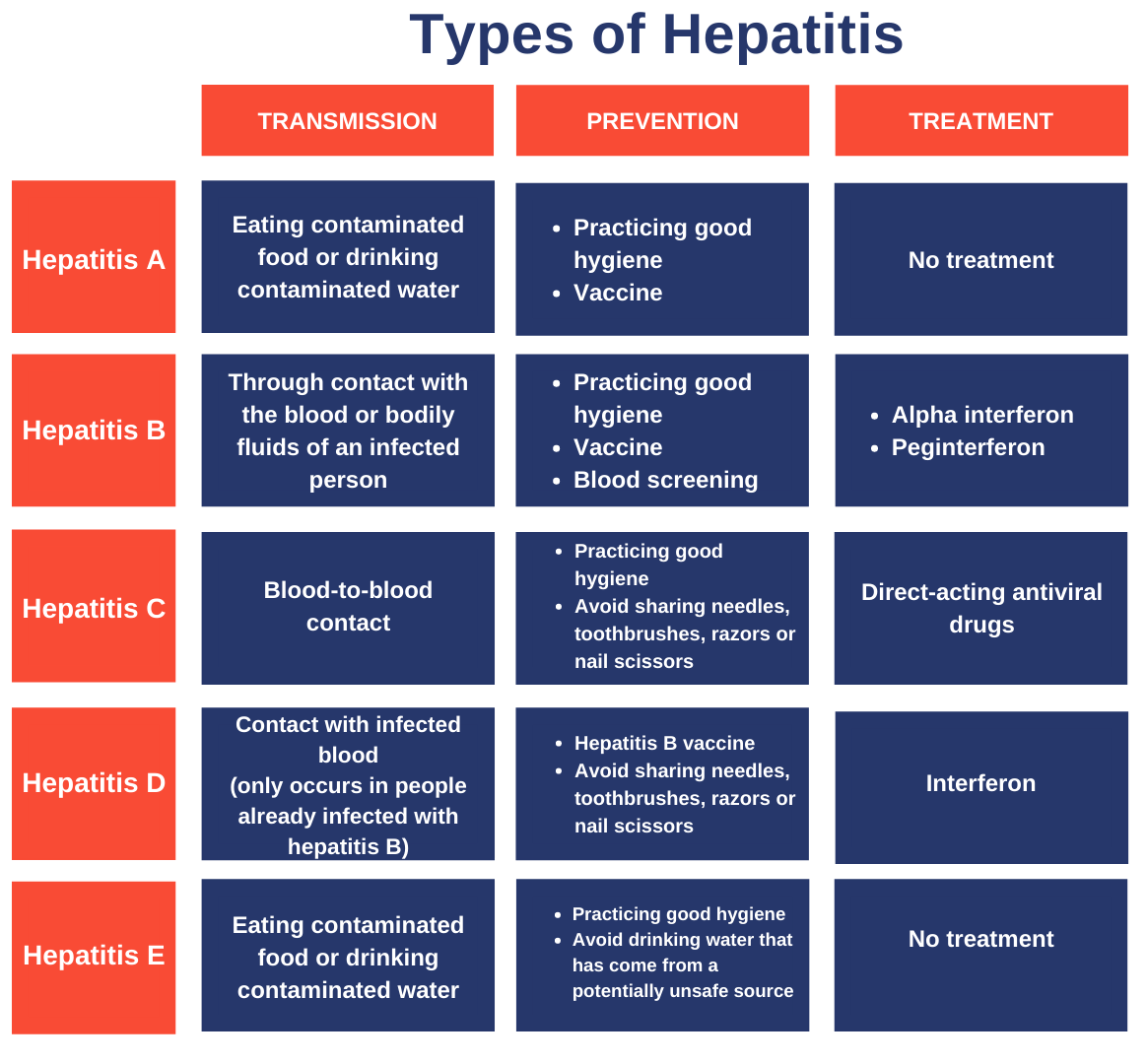

- परिचय:

- हेपेटाइटिस संक्रामक वायरस (वायरल हेपेटाइटिस) और गैर-संक्रामक एजेंटों के कारण होता है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं, जिनमें से कुछ घातक हो सकती हैं।

- हेपेटाइटिस वायरस के पाँच मुख्य प्रकार हैं: A, B, C, D, व E, इनमें प्रत्येक के संचरण, गंभीरता, भौगोलिक वितरण और रोकथाम के तरीके अलग-अलग हैं।

- B व C लीवर सिरोसिस (ऐसी स्थिति जिसमें लीवर ज़ख्मी तथा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है), लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों का सबसे आम कारण है।

- कुछ अन्य प्रकार के हेपेटाइटिस को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है और टीकाकरण, नैदानिक परीक्षणों, दवाओं एवं शिक्षा अभियानों के माध्यम से 2030 तक अनुमानित 4.5 मिलियन असामयिक मौतों को रोका जा सकता है।

- WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रणनीति का लक्ष्य 2016 से 2030 के बीच नए हेपेटाइटिस संक्रमण को 90% और मौतों को 65% तक कम करना है।

- लक्षण एवं गंभीरता:

- हेपेटाइटिस A, B, C, D, और E में हल्के या कोई लक्षण नहीं दिख सकते हैं।

- हेपेटाइटिस A, B व C के लक्षणों में बुखार, अस्वस्थता, भूख न लगना, दस्त, मतली, पेट में परेशानी, गहरे रंग का मूत्र और पीलिया शामिल हैं।

- क्रोनिक लिवर संक्रमण, सिरोसिस और लिवर कैंसर हेपेटाइटिस A, B व C के परिणामस्वरूप हो सकता है।

- हेपेटाइटिस D पहले से ही हेपेटाइटिस B से संक्रमित लोगों में पाया जाता है और अधिक गंभीर संक्रमण व सिरोसिस की तीव्र प्रगति का कारण बन सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस D दुर्लभ है।

- हेपेटाइटिस E के लक्षणों में हल्का बुखार, भूख में कमी, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते, जोड़ों में दर्द, पीलिया, गहरे पीले रंग का मूत्र, पीला मल और हेपेटोमेगाली या तीव्र यकृत विफलता शामिल हैं।

आगे की राह

- हेपेटाइटिस B से पीड़ित अनुमानित 40 मिलियन लोगों का उपचार और वर्ष 2026 तक हेपेटाइटिस C से पीड़ित 30 मिलियन लोगों का उपचार, उन्मूलन की दिशा में पुनः गति प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- वायरल हेपेटाइटिस से प्रभावित विशिष्ट उच्च जोखिम वाली आबादी तक पहुँचने के लिये लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है।

- सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहुँच में सुधार हेतु हेपेटाइटिस सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के समायोजन में एकीकृत करना।

- फंडिंग और इसका दायरा बढ़ाकर तथा हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाकर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार एवं सुधार करना। कार्यक्रम के माध्यम से शीघ्र निदान और उपचार प्रारंभ करने को प्राथमिकता देना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में वायरल हेपेटाइटिस के लिये परीक्षण और उपचार सेवाओं के विस्तार में आने वाली बाधाओं की जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (2019) (a) यकृतशोथ B विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित बीमारियों में से कौन-सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

आधुनिक टीकों की स्थायित्व की खोज

प्रिलिम्स के लिये:टीके, वायरस, बैक्टीरिया, खसरा, रूबेला, पीत ज्वर , हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, मेमोरी B कोशिकाएँ, T सेल, टेटनस, डिप्थीरिया का टीका , लंबे समय तक चलने वाली प्लाज़्मा कोशिकाएँ (LLPC), अस्थि मज्जा, इन्फ्लूएंज़ा, SARS-CoV-2 मेन्स के लिये:टीकों (Vaccines) की प्रभावकारिता और भारत में मानव संसाधनों पर इसका प्रभाव। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कई टीकों (vaccines) की समीक्षा में यह पाया गया है कि केवल पाँच टीके 20 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करते हैं और केवल तीन टीके आजीवन सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- टीके की प्रभावकारिता में परिवर्तनशीलता इसकी प्रभावशीलता और दीर्घायु से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

टीका और प्रतिरक्षा तंत्र क्या हैं?

- परिचय:

- टीके, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में रोग उत्पन्न किये बिना वायरस, या बैक्टीरिया जैसे विशिष्ट रोगजनकों को पहचानने और उनसे लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये निर्मित किये गये हैं।

- उनमें आमतौर पर रोगज़नक के कमज़ोर या निष्क्रिय रूप, रोगज़नक के कुछ हिस्से या रोगज़नक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं।

- प्रतिरक्षाविज्ञानी तंत्र:

- मेमोरी B कोशिकाएँ: टीकाकरण के बाद लिम्फ नोड्स में गठित होकर, वे एंटीजन को मेमोराइज़ करते हैं और बाद में उसी एंटीजन के संपर्क में आने पर तेज़ी से एंटीबॉडी उत्पादन शुरू कर देते हैं।

- T सेल सपोर्ट: मेमोरी B कोशिकाओं को T सेल समर्थन टीकों की आवश्यकता होती है जो T सेल को उत्तेजित करते हैं और मेमोरी B कोशिकाओं के उत्पादन को प्रेरित कर सकते हैं।

- टीके से प्रेरित B सेल प्रतिक्रिया में परिवर्तनशीलता: सभी टीके शरीर को मेमोरी B कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिये प्रेरित नहीं करते हैं। कुछ टीकों को प्रतिरक्षा अवधि बढ़ाने के लिये बार-बार बूस्टर की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण: खसरा (Measles) और रूबेला (rubella) के टीके रक्त प्लाज़्मा में मेमोरी B कोशिकाओं के निरंतर स्तर को बनाए रखते हैं, जो दशकों तक एंटीबॉडी स्तर के साथ सहसंबद्ध होते हैं। हालाँकि, चिकनपॉक्स, टेटनस और डिप्थीरिया के टीकों के साथ ऐसा नहीं देखा जाता है।

- लंबे समय तक चलने वाली प्लाज़्मा कोशिकाएँ (LLPC): अस्थि मज्जा में स्थानांतरित हो जाती हैं और दशकों तक बनी रह सकती हैं, जो टीको से प्रेरित प्रतिरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- LLPC आजीवन सुरक्षा हेतु आवश्यक हैं, जिसे इम्यूनोलॉजी में "होली ग्रेल" कहा जाता है। टीकों का उद्देश्य निरंतर प्रतिरक्षा के लिये LLPC उत्पन्न करना है।

- कुछ टीके, जैसे mRNA कोविड-19 शॉट्स, अस्थि मज्जा में LLPC को सक्रिय करने में विफल होते हैं, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

- टीके की प्रभावकारिता में परिवर्तनशीलता: विभिन्न टीकों की मेमोरी बी कोशिकाओं एवं LLPC का उत्पादन करने की क्षमता में भिन्नता होती है, जिससे स्थायित्व तथा प्रभावशीलता में विसंगतियाँ होती हैं।

- टीके एवं इसकी प्रभावकारिता:

|

टीका |

टीके का प्रकार |

प्रभावकारिता अनुमान |

सुरक्षा की अवधि |

|

खसरा |

लाइव एटेनुएटेड |

83% |

जीवनपर्यंत |

|

रूबेला |

लाइव एटेनुएटेड |

80.70% |

जीवनपर्यंत |

|

यलो फीवर/पीट ज्वर |

लाइव एटेनुएटेड |

~99% |

जीवनपर्यंत |

|

हेपेटाइटिस B |

इनएक्टिवेटेड |

89-96% |

30 वर्ष तक |

|

हेपेटाइटिस A |

इनएक्टिवेटेड |

98% |

लगभग 25 वर्ष |

टीका प्रेरित प्रतिरक्षा:

- वैक्सीन प्रतिरक्षा, जिसे अर्जित प्रतिरक्षा या टीकाकरण के रूप में भी जाना जाता है, टीकाकरण द्वारा प्रदान की जाने वाले संक्रामक रोगों से सुरक्षा को संदर्भित करता है।

- जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है, तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली रोग उत्पन्न किये बिना वायरस अथवा बैक्टीरिया जैसे विशिष्ट रोगजनकों को पहचानने एवं प्रतिक्रिया करने के लिये प्रेरित होती है।

कौन-से कारक टीकों की गुणोत्पादकता को प्रभावित करते हैं?

- टीके की गुणोत्पादकता, कारकों की तीन प्राथमिक श्रेणियों से प्रभावित होती है अर्थात् टीका संबंधी, रोगजनक संबंधी (pathogen related) और मेज़बान संबंधी (host related)।

- टीका संबंधी:

- लाइव वायरल टीकाकरण: इसमें खसरा, रूबेला, पीत ज्वर, चिकनपॉक्स और पोलियो (ओरल) के टीके शामिल हैं जो सबयूनिट टीकों (subunit vaccines) की तुलना में लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- टीके के डोज़ के बीच अंतराल: एक मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिये प्राइमिंग और बूस्टर डोज़ के बीच कम-से-कम छह माह का लंबा अंतराल महत्त्वपूर्ण है।

- रोगजनक संबंधी:

- म्यूकोसल संक्रमण वाले रोगजनक: SARS-CoV-2 और इन्फ्लूएंज़ा जैसे म्यूकोसल संक्रमण उत्पन्न करने वाले वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने त्वरित संचरण के कारण बार-बार पुन: संक्रमण का कारण बनते हैं।

- वायरस की आनुवंशिक स्थिरता: उच्च उत्परिवर्तन दर वाले खसरा और SARS-CoV-2 जैसे RNA वायरस को वैक्सीन अद्यतन की आवश्यकता हो सकती है।

- खसरे का टीका स्थिर बना हुआ है, जबकि SARS-CoV-2 टीकों को उत्परिवर्तन के कारण अद्यतित किया गया है।

- मेज़बान संबंधी (host related) कारक:

- आयु, लैंगिक और मोटापा: ये कारक टीके की गुणोत्पादकता और प्रतिरक्षा की अवधि को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक उम्र और मोटापा कम समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकता है।

- टीका संबंधी:

टीकाकरण के लिये सरकार द्वारा की गई पहल:

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)

- मिशन इंद्रधनुष

- इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) प्रणाली

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

|

दृष्टि मुख्य प्रश्न: प्रश्न.वैक्सीन-प्रेरित प्रतिरक्षा के अंतर्निहित प्रतिरक्षा तंत्र और वैक्सीन प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष' किससे संबंधित है? (2016) (a) बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण उत्तर: A व्याख्या:

|

शासन व्यवस्था

रोगाणुरोधी प्रतिरोध का संबोधन

प्रिलिम्स के लिये:रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर ग्लोबल लीडर्स ग्रुप (GLG), रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण मेन्स के लिये:रोगाणुरोधी प्रतिरोध, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। |

स्रोत: एफ.ए.ओ.

चर्चा में क्यों?

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR) पर ग्लोबल लीडर्स ग्रुप (GLG) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में AMR पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठक से पूर्व “टुवर्ड्स स्पेसिफिक कमिटमेंटस एंड एक्शन इन द रिस्पोंस टू एंटीमैक्रोबिअल रेज़िस्टेंस” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- GLG रिपोर्ट AMR को संबोधित करने हेतु घरेलू एवं बाह्य स्रोतों से पर्याप्त, अनुमानित और सतत् वित्तपोषण की आवश्यकता पर बल देती है, जिसमें नवीन एंटीबायोटिक दवाओं के लिये अनुसंधान का कम होना और विकास प्रक्रिया से निपटना भी शामिल है।

- GLG ने AMR को शामिल करने के लिये मौजूदा वित्तपोषण साधनों के दायरे का विस्तार करने और विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

- GLG रिपोर्ट निगरानी के माध्यम से AMR पर डेटा की बेहतर गुणवत्ता की आवश्यकता पर बल देती है और मानव संसाधनों एवं बुनियादी ढाँचे की क्षमता को दृढ़ करने की सिफारिश करती है।

- GLG राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को उत्प्रेरित करने के लिये निम्नलिखित वैश्विक लक्ष्य प्रस्तावित करता है:

- बैक्टीरियल AMR से होने वाली मौतें: वर्ष 2030 तक बैक्टीरियल AMR से होने वाली वैश्विक मौतों को 10% तक कम करना।

- मनुष्यों में एंटीबायोटिक प्रबंधन और ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग: वर्ष 2030 तक ACCESS ग्रुप एंटीबायोटिक्स में समग्र मानव एंटीबायोटिक दवाओं की खपत का कम-से-कम 80% शामिल होगा।

- ACCESS ग्रुप एंटीबायोटिक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा उनके AWaRe वर्गीकरण प्रणाली के माध्यम से नामित एंटीबायोटिक दवाओं की एक श्रेणी है।

- ACCESS एंटीबायोटिक्स को प्रतिजैविकों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें गतिविधि की एक सीमित शृंखला होती है, इसके दुष्प्रभाव सामान्यतः कम होते हैं, तथा सूक्ष्माणुरोधी प्रतिरोध के विकास का जोखिम और लागत कम होती है।

- कृषि-खाद्य प्रणालियों में रोगाणुरोधी उपयोग:

- वर्ष 2030 तक, विश्व स्तर पर कृषि-खाद्य प्रणाली में उपयोग किये जाने वाले रोगाणुरोधकों की संख्या को मौजूदा स्तर से कम-से-कम 30-50% कम करना।

- वर्ष 2030 तक, गैर-पशुचिकित्सा प्रयोजनों के लिये पशुओं में, या गैर पादप स्वच्छता प्रयोजनों के लिये फसल उत्पादन और कृषि-खाद्य प्रणालियों में मानव चिकित्सा के लिये चिकित्सकीय रूप से महत्त्वपूर्ण रोगाणुरोधकों के उपयोग को समाप्त करना।

- इन वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर, GLG अनुशंसा करती है कि सभी देशों को स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा के साथ राष्ट्रीय, परिणाम-उन्मुख, क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य विकसित करने चाहिये तथा उनके कार्यान्वयन का पालन करना चाहिये।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर ग्लोबल लीडर्स ग्रुप (GLG):

- AMR पर GLG की स्थापना वर्ष 2020 में AMR पर इंटरएजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप (IACG) की सिफारिश के बाद की गई थी, जिसका मिशन रोगाणुरोधी दवाओं के ज़िम्मेदार और टिकाऊ पहुँच एवं उपयोग के माध्यम से दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के शमन के लिये राजनीतिक कार्रवाई के लिये सलाह देना तथा उसकी वकालत करना था।

- GLG के लिये सचिवालय रोगाणुरोधी प्रतिरोध होने पर चतुर्पक्षीय संयुक्त सचिवालय (Quadripartite Joint Secretariat- QJS) द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है, जो चतुर्पक्षीय संगठनों (संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), एवं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)) का एक संयुक्त प्रयास है।

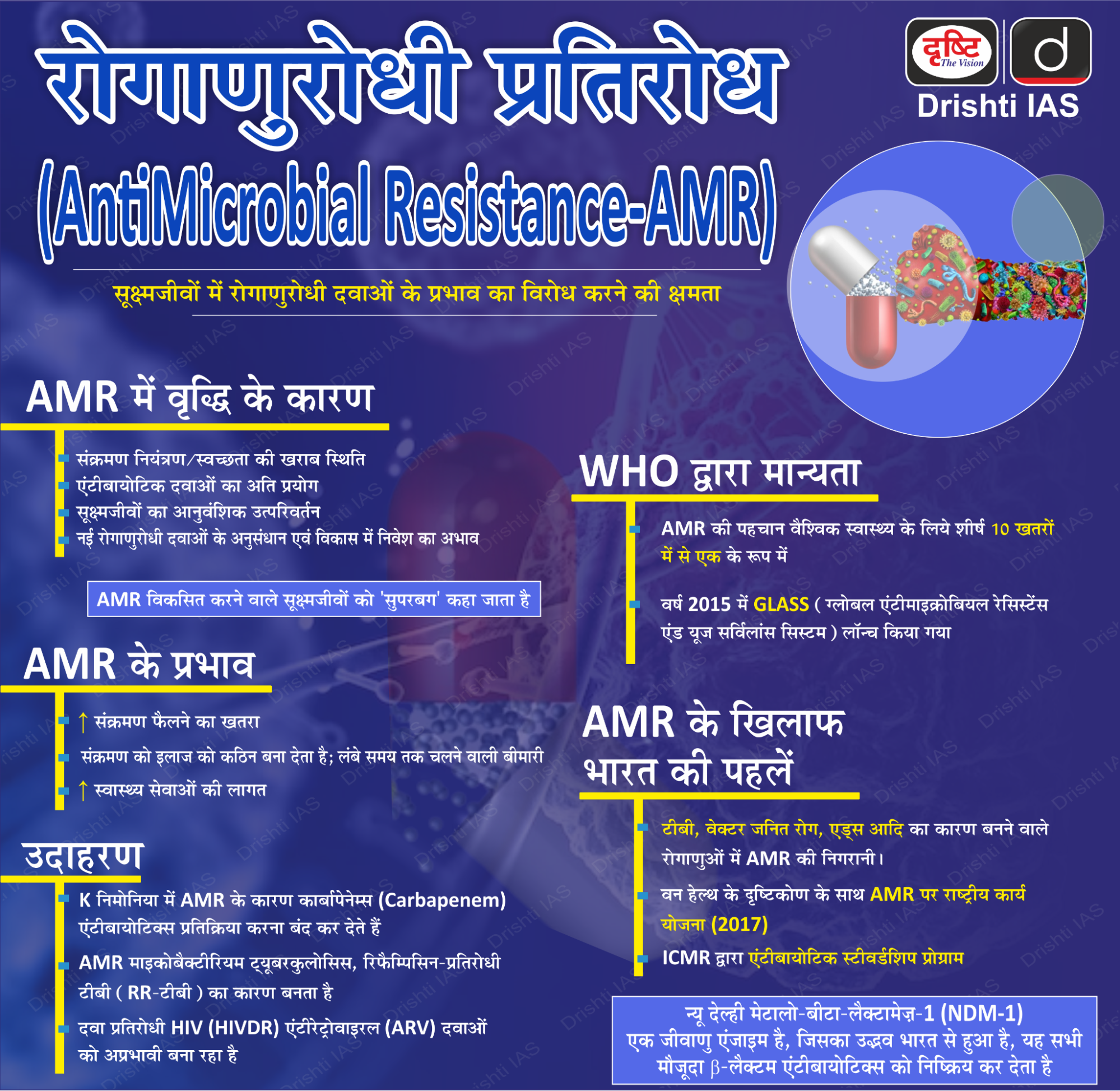

रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक बढ़ती चिंता क्यों है?

- AMR पहले से ही वैश्विक स्तर पर मृत्यु का एक प्रमुख कारण रहा है, जो सालाना लगभग 5 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बनता है, जिसमें एक बड़ा भाग पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का होता है।

- वर्ष 2019 में जीवाणुजनित AMR द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से 1.27 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बना, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से 4.95 मिलियन मृत्यु का कारण रहा।

- अनियंत्रित AMR से जीवन प्रत्याशा कम होने एवं अभूतपूर्व स्वास्थ्य देखभाल लागत के साथ ही आर्थिक हानि होने का अनुमान है।

- अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि यदि AMR के प्रति मज़बूत प्रतिक्रियाएँ लागू नहीं की गईं तो वर्ष 2035 तक वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा में 1.8 वर्ष की संभावित हानि हो सकती है।

- निर्णायक कार्रवाई के बिना, AMR से आर्थिक हानि होने का अनुमान है, अनुमान के अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल व्यय में 412 बिलियन अमरीकी डॉलर की वार्षिक लागत के साथ ही कार्यबल उत्पादकता में 443 बिलियन अमरीकी डॉलर की हानि होगी।

- AMR में महत्त्वपूर्ण आर्थिक लागत आती है, अनुमान है कि 2030 तक प्रति वर्ष 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP हानि होगी।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है?

- परिचय:

- AMR एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है जो तब होता है जब जीवाणुओं, विषाणुओं, कवक तथा परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।

- ये मनुष्यों, पशुओं एवं पौधों में रोगाणुरोधकों का दुरुपयोग तथा अत्यधिक प्रयोग में लाई गई दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के प्राथमिक चालक हैं।

- ये निम्न तथा मध्यम आय वाले देश गरीबी एवं असमानता के कारण AMR से असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

- AMR आधुनिक चिकित्सा की प्रभावकारिता को खतरे में डालता है, जिससे संक्रमण का उपचार करना कठिन हो जाता है और साथ ही चिकित्सा प्रक्रियाएँ जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

- वैश्विक पहल:

- वन हेल्थ दृष्टिकोण :

- एकीकृत दृष्टिकोण जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय क्षेत्र शामिल हैं।

- पशुओं, मनुष्यों एवं पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिये सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य परिणामों के लिये प्रयास करने का लक्ष्य होना चाहिये।

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना (GAP):

- वन हेल्थ दृष्टिकोण के साथ AMR से निपटने के लिये वर्ष 2015 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान अपनाया गया।

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर चतुर्पक्षीय संयुक्त सचिवालय:

- वैश्विक प्रतिक्रिया को समन्वित करने के लिये WHO, FAO, UNEP और WOAH के बीच सहयोग।

- AMR पर उच्च स्तरीय बैठकें:

- UNGA के प्रस्ताव ने AMR को संबोधित करने के लिये उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कीं।

- विश्व AMR जागरूकता सप्ताह(WAAW):

- जागरूकता बढ़ाने तथा सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक अभियान।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण :

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था पर अनियंत्रित रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? 1. कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति (जेनेटिक प्रीडिस्पोजीशन) का होना नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न: क्या एंटीबायोटिकों का अति-उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता, भारत में औषधि-प्रतिरोधी रोगों के अविर्भाव के अंशदाता हो सकते हैं? अनुवीक्षण एवं नियंत्रण की क्या क्रियाविधियाँ उपलब्ध हैं? इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (2014) |