विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अमेरिका भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएगा

प्रिलिम्स के लिये:स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, 2008 भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता या 123 समझौता, परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, केंद्रीय बजट 2025-26। मेन्स के लिये:SMR और भारत, परमाणु प्रौद्योगिकी में भारतीयों की प्रगति |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

अमेरिका ने अपने विनियमन 10CFR810 के तहत होलटेक इंटरनेशनल को तीन भारतीय निजी संस्थाओं को अवर्गीकृत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।

भारत-अमेरिका SMR प्रौद्योगिकी परमाणु समझौते की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वैधता:

- यह प्राधिकरण 10 वर्षों के लिये वैध है तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर इसकी समीक्षा की जाती है। इससे होलटेक को भारत में परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करने की अनुमति मिल गई है।

- विनियामक सुरक्षा उपाय:

- अनुमोदन के तहत, SMR प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, तथा इसका उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिये नहीं किया जा सकता है, जिससे वैश्विक अप्रसार मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

- महत्त्व:

- 123 समझौते को क्रियान्वित करना: कानूनी और वाणिज्यिक बाधाओं को दूर करके वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते या 123 समझौते को क्रियान्वित करना।

- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना: यह भारतीय निजी फर्मों को पहली बार प्रत्यक्ष अमेरिकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, जो केवल राज्य नियंत्रण से सार्वजनिक-निजी (PPP) मॉडल की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

- स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देना: SMR के स्थानीय विनिर्माण को सुगम बनाना और भारत को परमाणु नवाचार और निर्यात, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिये, भविष्य के केंद्र के रूप में स्थापित करना।

- कानूनी एवं नीतिगत चुनौतियाँ:

- परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010: परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010, परमाणु दुर्घटनाओं के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं को उत्तरदायी ठहराता है, जिससे विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हतोत्साहित होता है।

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962: परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 परमाणु ऊर्जा उत्पादन को सरकारी संस्थाओं तक सीमित करता है, तथा निजी फर्मों को संयंत्रों के स्वामित्व या संचालन से रोकता है।

- सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन करने के लिये अंतर-मंत्रालयी समितियों का गठन किया है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना है।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क्या हैं?

- परिचय:

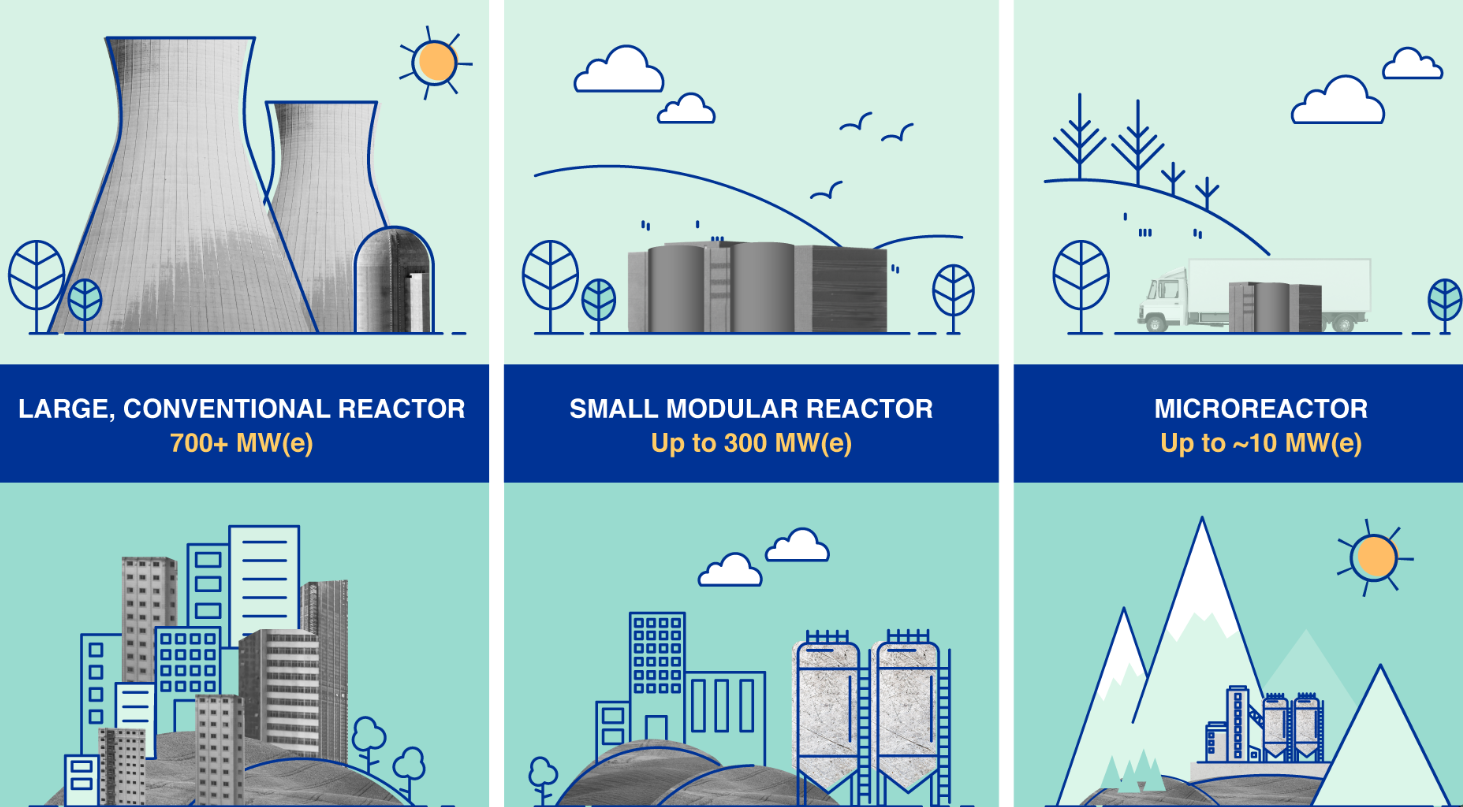

- SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 300 मेगावाट तक है, जो पारंपरिक रिएक्टरों का लगभग एक तिहाई है।

- ये कॉम्पैक्ट होते हैं, कारखाने में असेम्बल किये जा सकते हैं, तथा संस्थापना हेतु परिवहन योग्य हैं, जिससे दूरदराज़ अथवा सीमित स्थान वाले क्षेत्रों के लिये ये उपयुक्त हो जाते हैं।

- उदाहरण: NuScale (USA), CAREM (अर्जेंटीना)

- प्रमुख विशेषताएँ:

- SMR कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर हैं जो अल्प कार्बन विद्युत् उत्पन्न करते हैं। ये हैं:

- स्मॉल: परंपरागत परमाणु रिएक्टरों की तुलना में आकार में बहुत छोटा।

- मॉड्यूलर: फैक्ट्री-निर्मित घटकों को ले जाया जा सकता है और यथा स्थान असेम्बल किया जा सकता है।

- रिएक्टर: ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये नाभिकीय विखंडन होता है, जो ऊर्जा में परिवर्तित होती है।

- SMR कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर हैं जो अल्प कार्बन विद्युत् उत्पन्न करते हैं। ये हैं:

- प्रमुख लाभ:

- ईंधन दक्षता: इसकी पुनः ईंधनन अवधि 3 से 7 वर्ष होती है (परंपरागत संयंत्रों में यह 1-2 वर्ष में किया जाता है)।

- विस्तार क्षमता और लचीलापन: इसे विभिन्न विद्युत प्रणालियों में सरलता से एकीकृत किया जा सकता है और इसे दूरदराज़ के क्षेत्रों अथवा शहरी ग्रिडों में इसका विस्तार किया जा सकता है।

- दुर्लभ रिएक्टर-ग्रेड ईंधन अथवा उन्नत संवर्द्धन प्रक्रियाओं पर निर्भरता में कमी आना।

- निष्क्रिय सुरक्षा: दुर्घटना के प्रति बेहतर लचीलेपन के लिये इसमें अंतर्निहित सुरक्षा प्रणालियों को शामिल किया गया है।

- निम्न-कार्बन और विश्वसनीय: यह 24/7 स्वच्छ ऊर्जा की सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक और ग्रिड स्थिरता में सहायता प्रदान करता है जिससे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरोलक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- SMR और भारत:

- बजटीय आवंटन: केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है और वर्ष 2033 तक कम-से-कम 5 देशज रूप से डिज़ाइन किये गए और संचालन योग्य SMR विकसित किये जाने की योजना बनाई गई है।

- भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR): BSR 220 मेगावाट दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) हैं, जिनका सुरक्षा रिकॉर्ड सुदृढ़ है, जिन्हें इस्पात, एल्यूमीनियम और धातु जैसे उद्योगों के समीप स्थापित किया जाएगा, जो डीकार्बोनाइज़ेशन में सहायता के लिये कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में कार्य करेंगे।

- निजी संस्थाएँ भूमि, शीतलन जल और पूंजी उपलब्ध कराएंगी, जबकि डिज़ाइन, गुणवत्ता आश्वासन और परिचालन संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व NPCIL का होगा।

- यह पहल वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा और 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के COP26 संकल्प के अनुरूप है।

- निजी संस्थाएँ भूमि, शीतलन जल और पूंजी उपलब्ध कराएंगी, जबकि डिज़ाइन, गुणवत्ता आश्वासन और परिचालन संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व NPCIL का होगा।

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR): भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) निष्क्रिय हो रहे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पुनः उपयोगी बनाने तथा दूरदराज़ के क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये SMR पर कार्य कर रहा है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) भी भारत के विशाल थोरियम संसाधनों का उपयोग करने के लिये हाइड्रोजन उत्पादन के लिये उच्च तापमान गैस-शीतित रिएक्टरों और मॉल्टन साल्ट रिएक्टरों जैसे रिएक्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) भी भारत के विशाल थोरियम संसाधनों का उपयोग करने के लिये हाइड्रोजन उत्पादन के लिये उच्च तापमान गैस-शीतित रिएक्टरों और मॉल्टन साल्ट रिएक्टरों जैसे रिएक्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य है: (2011) (a) न्यूट्रॉन की गति धीमा करना उत्तर: (a) |

सामाजिक न्याय

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित चुनौतियाँ

प्रिलिम्स के लिये:उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, नालसा निर्णय 2014, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020, गरिमा गृह मेन्स के लिये:भारतीय समाज और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सुधार, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- प्रावधान और संबंधित विषय |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विज़िबिलिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधिनियमित होने के बावजूद, समुदाय को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो विधिक प्रावधानों और ज़मीनी वास्तविकताओं में व्यापक अंतराल को उजागर करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति से क्या अभिप्राय है?

- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार, ट्रांसजेंडर अथवा उभयलिंगी व्यक्ति वह होता है जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से सुमेलित नहीं होती है।

- जनसंख्या: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या लगभग 4.8 मिलियन है। इसमें इंटरसेक्स भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, जेंडर-क्वीर और सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा, आरावानी और जोगता शामिल हैं।

- LGBTQIA+ का हिस्सा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा हैं, जिन्हें संक्षिप्त नाम में "T" द्वारा दर्शाया गया है।

- LGBTQIA+ एक संक्षिप्ति (शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना शब्द) है जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल का प्रतिनिधित्व करता है।

- "+" उन अनेक अन्य अस्मिताओं को दर्शाता है जिनकी पहचान प्रकिया और अवबोधन वर्तमान में जारी है।

- इस संक्षिप्ति में निरंतर परिवर्तन जारी है और इसमें नॉन-बाइनरी और पैनसेक्सुअल जैसे अन्य पद भी शामिल किये जा सकते हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- कार्यान्वयन में अंतराल: वर्ष 2019 अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये समय पर सहायता अनिवार्य करने के बावजूद, दिसंबर 2023 तक केवल 65% आईडी कार्ड आवेदनों का ही निपटान किया गया, और 3,200 से अधिक आवेदन 30-दिन की विधिक समय सीमा से परे विलंबित थे।

- प्रमाणन की जटिल प्रक्रिया से आत्म-पहचान स्पष्ट करने में बाधा उत्पन्न होती है तथा पुलिस उत्पीड़न और परिवार द्वारा अस्वीकृति जैसे मुद्दों का समाधान करना कठिन हो जाता है।

- सामाजिक भेदभाव: भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक अस्वीकृति, उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता होता है जिसमें 31% आत्महत्या कर लेते हैं और 50% 20 वर्ष की आयु से पहले ऐसा करने का प्रयास करते हैं।

- NALSA द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार 27% व्यक्तियों को लिंग पहचान के कारण उपचार से वंचित रखा गया। लिंग-पुष्टि उपचार की लागत 2-5 लाख रूपए है, जो सामान्यतः बीमा द्वारा कवर नहीं की जाती है।

- आयुष्मान भारत टीजी प्लस के तहत 5 लाख रूपए वार्षिक कवरेज की पेशकश के बावजूद, जागरूकता और अभिगमता सीमित है।

- आर्थिक अपवर्जन: व्यक्तियों को नियुक्ति संबंधी पूर्वाग्रह, कार्यस्थल पर दुर्भावना और लिंजेंडर-न्यूट्रल सुविधाओं के अभाव के कारण रोज़गार और उद्यमिता के सीमित अवसर प्राप्त होते हैं।

- 48% बेरोज़गारी दर (ILO 2022) के साथ 92% व्यक्ति आर्थिक रूप से अपवर्जित हैं (NHRC 2018)। संयुक्त बैंक खातों पर 2024 के परिपत्र के बावजूद, जागरूकता अभाव और संस्थागत अंतराल के कारण वित्तीय पहुँच सीमित बनी हुई है।

- शिक्षा में बाधाएँ: भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की साक्षरता दर 56.1% है, जो राष्ट्रीय औसत (74%) (2011 की जनगणना) से कम है। हालाँकि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों ने समावेशी नीतियों का कार्यान्वन किया है, लेकिन राष्ट्रव्यापी जेंडर-सेंसिटिव पाठ्यक्रम का अभाव है।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 क्या है?

- परिचय: इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करना है।

- प्रमुख प्रावधान:

- भेदभाव न करना: शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

- स्व-पहचान: यह स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रमाण-पत्र ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना मेडिकल परीक्षण के जारी किया जाता है।

- चिकित्सा देखभाल: बीमा कवरेज़ के साथ लैंगिक-पुष्टि उपचार (Gender-Affirming Treatments) और HIV निगरानी तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

- राष्ट्रीय परिषद: इस अधिनियम के तहत वर्ष 2020 में एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (NCTP) की स्थापना की गई।

ट्रांसजेंडर अधिकार सुधार में प्रमुख उपलब्धियाँ

- निर्वाचन आयोग का निर्देश (वर्ष 2009): पंजीकरण फॉर्म को अद्यतन कर उसमें "अन्य" विकल्प शामिल किया गया, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला पहचान से बचने में मदद मिली।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (वर्ष 2014): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता दी, तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा माना।

- विधायी प्रयास (वर्ष 2019): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिये उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया गया।

ट्रांसजेंडर कल्याण के लिये भारत का प्रयास क्या है?

- SMILE योजना

- गरिमा गृह

- आयुष्मान भारत TG प्लस

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल

- ट्रांसजेंडर पेंशन योजना: ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब दिव्यांगता पेंशन योजना के लिये पात्र हैं, तथा दिव्यांगता फॉर्म में "ट्रांसजेंडर" विकल्प भी शामिल किया गया है।

- भारतीय जेलों में मान्यता: जनवरी 2022 में, गृह मंत्रालय ने थर्ड जेंडर के कैदियों की गोपनीयता, गरिमा सुनिश्चित करने के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जेल प्रमुखों को एक सलाह भेजी थी।

- राज्य स्तरीय प्रयास: महाराष्ट्र ने कॉलेजों में ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ स्थापित किये हैं, जबकि केरल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर आरक्षण और छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करता है।

आगे की राह

- विधिक ढाँचे को मज़बूत करना: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को समय पर कल्याणकारी पहुँच सुनिश्चित करने के लिये अक्षरशः लागू किया जाना चाहिये।

- आर्थिक सशक्तिकरण: लैंगिक-समावेशी नीतियाँ, विविधतापूर्ण भर्ती और वित्तीय योजनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। टाटा स्टील जैसे स्केलिंग मॉडल भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं।

- विश्व बैंक की 2021 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्यबल में शामिल किया जाए तो GDP में 1.7% की वृद्धि होगी।

- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: बीमा में लैंगिक-पुष्टि उपचार (Gender-Affirming Treatments) शामिल होना चाहिये, और प्रदाताओं को संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये। समर्पित ट्रांसजेंडर क्लीनिक और विस्तारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ आवश्यक हैं।

- सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना: शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, विविध मीडिया प्रतिनिधित्व और कूवगम महोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

- "मैं भी मानव हूँ (I Am Also Human)" जैसे जागरूकता अभियान सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के लिये आवश्यक हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ: भारत अर्जेंटीना, कनाडा और UK जैसे देशों से प्रेरणा लेकर लैंगिक पहचान की स्व-घोषणा, लैंगिक-तटस्थ नीतियों और भेदभाव-विरोधी कानूनों को अपनाकर ट्रांसजेंडर अधिकारों को बढ़ा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: कानूनी प्रगति के बावजूद भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। उनके समावेशन के लिये किन उपायों की आवश्यकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities) निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को नि:शुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये- (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में शहरी परिवहन

प्रिलिम्स के लिये:स्मार्ट सिटीज़ मिशन, पारगमन-उन्मुख विकास, पार्टिकुलेट मैटर, शहरी स्थानीय निकाय मेन्स के लिये:शहरी परिवहन सुधार और समावेशी गतिशीलता, सतत् शहरी गतिशीलता में सार्वजनिक नीति की भूमिका, सार्वजनिक परिवहन में वहनीयता बनाम पहुँच |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

फरवरी 2025 में किराए में अत्यधिक वृद्धि के बाद बंगलूरू की नम्मा मेट्रो भारत की सबसे महँगी मेट्रो सेवा बन गई है। इस कदम से शहरी परिवहन की सामर्थ्य को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। उचित मूल्य निर्धारण के बिना, सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों का विश्वास खोने का जोखिम है।

शहरी परिवहन प्रणालियों के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- वहनीयता: मेट्रो (बंगलूरू में 30 किमी से अधिक दूरी के लिये 90 रुपए किराया) और बस सेवाओं में बढ़ते किराए के कारण निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिये दैनिक यात्रा महँगी होती जा रही है।

- इसके अतिरिक्त, पीक आवर्स या खराब मौसम के दौरान मोबिलिटी ऐप्स द्वारा मूल्य निर्धारण में बढ़ोतरी से यात्रा महँगी हो जाती है, जिससे राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) 2006 और स्मार्ट सिटीज़ मिशन कमज़ोर हो जाता है, जो सभी के लिये लागत प्रभावी और सुलभ गतिशीलता पर ज़ोर देता है।

- कमज़ोर गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT) बुनियादी ढाँचा: अधिकांश भारतीय शहरों में NMT के लिये सुरक्षित और सुलभ बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जैसे पैदल यात्री क्षेत्र (दिल्ली, कोलकाता, बंगलूरू में पैदल यात्री मृत्यु दर >40%) और साइकिल ट्रैक।

- जहाँ ऐसे रास्ते मौजूद हैं, वहाँ प्रायः अतिक्रमण है, उनका डिज़ाइन निम्नस्तरीय है, या उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है, जिसके कारण वे असुरक्षित और अनुपयोगी हैं।

- भूमि उपयोग और परिवहन नियोजन का एकीकरण ठीक से नहीं किया गया है, तथा पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) का कार्यान्वयन भी कमज़ोर है।

- भीड़भाड़: भारतीय शहरों में यातायात की गंभीर समस्या है, निजी वाहन, 20% से भी कम यात्रियों को सेवा प्रदान करने के बावजूद, सड़क पर 90% स्थान घेरते हैं। यह असंतुलन, तथा स्थिर सड़क अवसंरचना, लंबी यात्रा तथा कम उत्पादकता का कारण बनते हैं।

- पर्यावरणीय प्रभाव: वर्ष 2020 में, भारत के परिवहन क्षेत्र का कुल ऊर्जा-संबंधित CO₂ उत्सर्जन में 14% योगदान था। दिल्ली जैसे शहरों में वाहन पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5) और NOx उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत बने हुए हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ और पर्यावरणीय क्षति हो रही है, जिससे वर्ष 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास कमज़ोर हो रहे हैं।

- स्वच्छ ईंधन नीतियों की कमी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को धीमी गति से अपनाने से संकट और गहरा गया है।

- अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली: 1 लाख से अधिक आबादी वाले 458 शहरों में से केवल 63 में औपचारिक बस सेवा है। भारत में प्रति 1,000 लोगों पर केवल 1.2 बसें हैं, जबकि वैश्विक मानक 5-8 हैं (नीति आयोग, 2018)।

- अधिकांश शहरों में भली प्रकार से संयोजित परिवहन नेटवर्क का अभाव है जहाँ मेट्रो सेवाओं का नगरीय क्षेत्रों तक विस्तार नहीं है, जबकि ऑटो और ई-रिक्शा जैसे अनियमित अनौपचारिक साधन को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं।

- वित्तीय एवं क्षमता संबंधी बाधाएँ: नगरीय स्थानीय निकायों (ULB) में वित्तीय स्वायत्तता का अभाव है तथा वे राज्य या केंद्रीय वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

- भूमि मूल्य अधिग्रहण, संकुलता मूल्य निर्धारण अथवा ग्रीन बॉण्ड जैसे साधनों के माध्यम से संसाधन जुटाने की उनकी सीमित क्षमता से संवहनीय और संधारणीय परिवहन परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है।

नगरीय क्षेत्रों में संधारणीय और समावेशी आवागमन हेतु क्या किया जा सकता है?

- NMT में निवेश: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, भारत के नगरों में की जाने वाली यात्राओं में से लगभग 50% 5 किमी. से कम की होती हैं, जो उन्हें NMT के लिये आदर्श बनाती हैं।

- पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिये समर्पित लेन और सुरक्षित बुनियादी ढाँचे से संवहनीय और संधारणीय नगरीय आवागमन को बढ़ावा मिल सकता है।

- सर्वोत्तम प्रथाओं का अंगीकरण: कोच्चि (सबसे अधिक संधारणीय परिवहन प्रणाली), भुवनेश्वर (सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन) और श्रीनगर (सर्वश्रेष्ठ गैर-मोटर चालित परिवहन) जैसे शहरों का मॉडल अनुकरणीय है। इन प्रथाओं को पहचानना और उनका विस्तार करने से अधिक तेज़ी से परिवर्तन होगा।

- संवहनीय सार्वजनिक परिवहन अभिगम: यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिये रियायती किराया संरचनाओं (जैसे, मासिक पास) को बढ़ावा देने और गैर-किराया राजस्व स्रोतों (जैसे स्टेशनों पर विज्ञापन और खुदरा पट्टे) को उपयोग में लाए जाने की आवश्यकता है।

- स्वच्छ परिवहन: FAME II, PM ई-बस सेवा के माध्यम से स्वच्छ आवागमन को बढ़ावा देने, तथा इलेक्ट्रिक बसों और हरित आवागमन को अपनाने में तेज़ी लाने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी अथवा कर कटौती प्रदान करने की आवश्यकता है।

- नगरीय स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण: नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करने और संधारणीय आवागमन सेवाओं का समर्थन करने के लिये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की मूल्य अधिग्रहण वित्त (VCF) नीति 2017 के अंतर्गत भूमि मूल्य अधिग्रहण, संकुलता मूल्य निर्धारण, ग्रीन बॉण्ड और पार्किंग शुल्क का समुपयोजन करने में सक्षम बनाया जाना चाहिये।

- एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली: वाहनों के बजाय लोगों के आवागमन पर केंद्रित एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों हेतु निधि का आवंटन किया जाना चाहिये। निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिये पारगमन-उन्मुख विकास नीति, 2017 के तहत मल्टीमॉडल परिवहन, निर्बाध टिकटिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और TOD को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- स्मार्ट शहरों और AMRUT लक्ष्यों के साथ समन्वित आवागमन नियोजन के लिये एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणों (UMTA) को अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

पारगमन-उन्मुख विकास क्या है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: पारगमन-उन्मुख विकास

भारत के नगरीय क्षेत्रों में आवागमन से संबंधित पहलें कौन-सी हैं?

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में नगरीय क्षेत्रों के परिवहन के समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ हैं, इसे संधारणीय और समावेशी बनाने के लिये एक व्यापक रणनीति का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2022) |

भारतीय राजव्यवस्था

राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन मेन्स के लिये:भारतीय संघवाद में राज्यपालों की भूमिका, राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा, शक्ति संतुलन |

स्रोत:IE

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपालों को स्वतंत्र विवेक के बिना, मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार, समयबद्ध तरीके से राज्य विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिये।

राज्य विधेयकों में राज्यपालों की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- मामले की पृष्ठभूमि: तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों को स्वीकृत नहीं दी, जिससे अनुच्छेद 200 के तहत कार्रवाई में विलंब हुआ। राज्य सरकार ने संवैधानिक उल्लंघन और शासन में व्यवधान का हवाला देते हुए इस पर आक्षेप किया।

- राज्यपाल द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के बाद तमिलनाडु विधानसभा ने विधेयकों को पुनः अधिनियमित कर वापस भेज दिया। स्वीकृति देने या टिप्पणियों के साथ उन्हें वापस भेजने के बजाय राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति को अग्रेषित कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने को "विधि की दृष्टि से गलत" बताया।

- न्यायालय ने निर्णय किया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत "पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" की कोई संकल्पना नहीं है, तथा यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई में अनिश्चित काल के लिये विलंब नहीं कर सकते।

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की परामर्श का अनुकरण करने हेतु बाध्य हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने विहित किया कि राज्यपाल को उस समय विधेयक को स्वीकृत देनी चाहिये जब राज्य विधानसभा में पुनः परामर्श के बाद कोई विधेयक उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तथा वे केवल तभी स्वीकृति देने से इंकार कर सकते हैं जब विधेयक भिन्न हो।

- सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर विचार करते समय राज्यपालों के लिये स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की है, जिसमें एक माह के भीतर स्वीकृति रोकने, राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध कार्य करने पर तीन माह, तथा पुनर्विचार के बाद पुनः प्रस्तुत किये गए विधेयकों के लिये एक माह का समय निर्दिष्ट किया गया है।

- न्यायालय ने निर्णय किया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत "पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" की कोई संकल्पना नहीं है, तथा यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई में अनिश्चित काल के लिये विलंब नहीं कर सकते।

- निहितार्थ: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्य विधेयकों को रोकने के लिये राज्यपाल के विवेकाधिकार के दुरुपयोग पर रोक लगती है, तथा यह पुनः पुष्टि होती है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, न कि राजनीतिक कर्त्ता।

- यह विधायी प्रक्रिया की प्रधानता पर ज़ोर देता है और कार्यपालिका के अतिक्रमण को सीमित करता है।

- यह निर्णय केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों में इसी प्रकार के मामलों हेतु महत्त्वपूर्ण है, जहाँ राज्यपालों ने विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी की है।

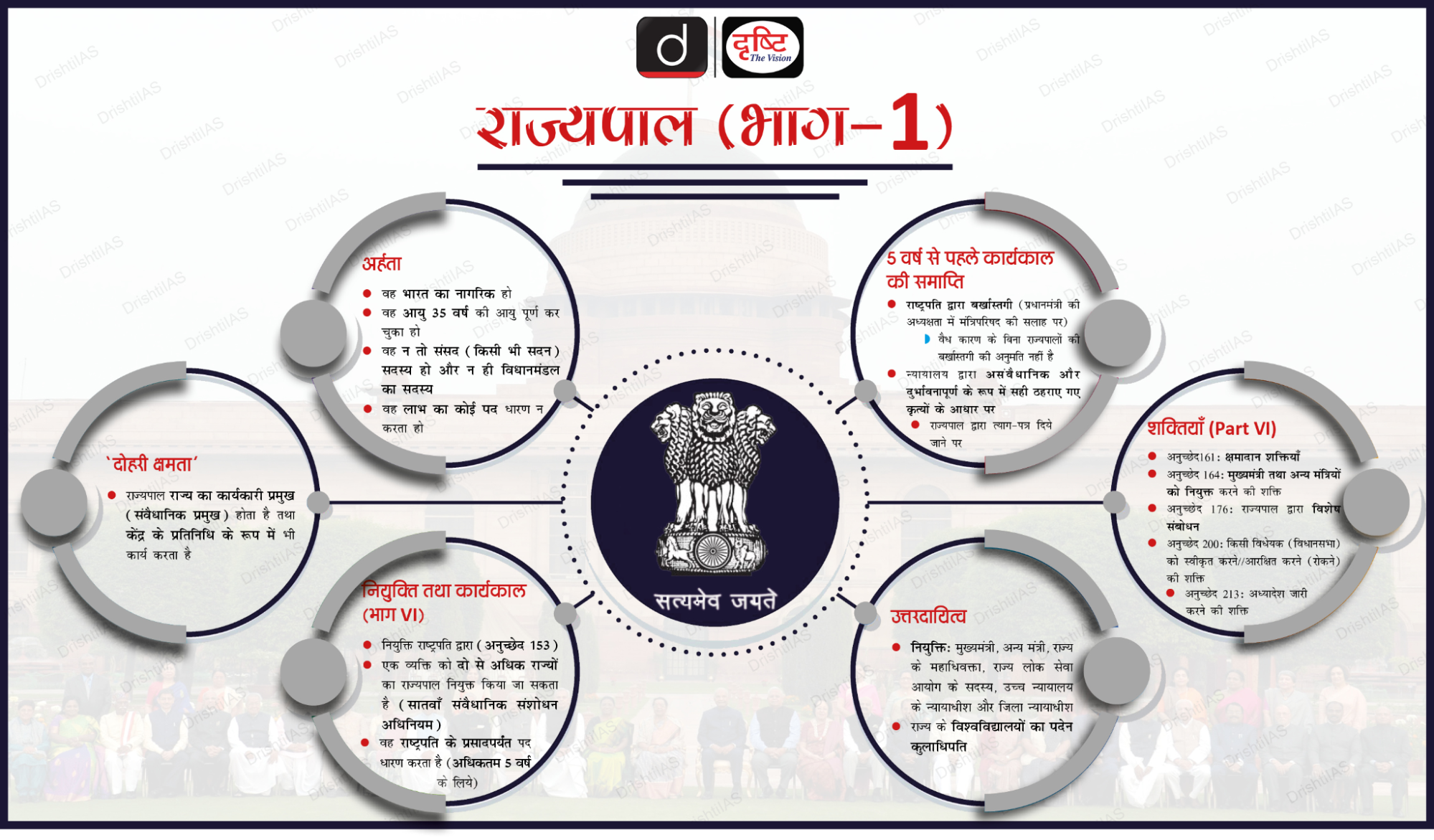

विधेयक के संबंध में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ क्या हैं?

- अनुच्छेद 200: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु राज्यपाल के पास महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। विधेयक प्राप्त होने पर राज्यपाल निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई कर सकता है:

- स्वीकृति प्रदान करना: राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, जिससे वह अधिनियम बन जाएगा।

- स्वीकृति रोकना: राज्यपाल के पास विधेयक पर स्वीकृति देने से इंकार करने का अधिकार है।

- पुनर्विचार हेतु वापसी: राज्यपाल विधेयक को आगे की समीक्षा और पुनर्विचार के लिये राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं।

- राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित: कुछ मामलों में, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये आरक्षित कर सकते हैं, विशेषकर यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों से संबंधित हो या वह केंद्रीय विधियों के विपरीत हों।

- अनुच्छेद 201: यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है, तो उस मामले पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के पास यह विकल्प है:

- स्वीकृति प्रदान करना: राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देकर उसे अधिनियम बना सकते हैं।

- स्वीकृति रोकना: राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति रोकने के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

- गैर-धन विधेयकों के लिये, यदि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिये विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं।

- विधानमंडल को छह माह के भीतर कार्रवाई करनी होती है। अगर विधेयक फिर से पारित हो जाता है, तो उसे अंतिम स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाना आवश्यक है।

- अनुच्छेद 207: राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

नोट: रामेश्वर प्रसाद मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्यपाल की स्वीकृति रोकने की शक्ति का मनमाना रूप से प्रयोग किया जाए तो उसकी समीक्षा की जा सकती है।

भारत में राज्यपालों से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- निष्पक्षता संबंधी चिंताएँ: राज्यपालों को यदा-कदा केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता है, जिससे शक्तियों का प्रयोग करने में उनकी निष्पक्षता और न्यायसंगतता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल की कार्रवाई के कारण निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और सरकार को बहाल कर दिया।

- अनुच्छेद 356 का संदिग्ध प्रयोग: कुछ मामलों में राज्यपालों ने फ्लोर टेस्ट के बिना ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे राजनीति से प्रेरित माना गया।

- उदाहरण के लिये, उत्तराखंड (2016) में राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी, जो संभावित राजनीतिक प्रेरणा का संकेत देता है।

- राज्य के मामलों में अतिक्रमण: प्रशासनिक मामलों में राज्यपालों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, निर्वाचित राज्य सरकारों की उपेक्षा कर रहे है जिससे शासन में गतिरोध बढ़ रहा है।

- दिल्ली (वर्ष 2023) में नौकरशाही नियुक्तियों को लेकर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्वाचित सरकार सेवाओं को नियंत्रित करती है।

- राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल कुलपति की नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण प्रायः कानूनी लड़ाई होती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल (वर्ष 2023) में देखा गया, जहाँ राज्यपाल की एकपक्षीय नियुक्तियों के कारण राज्य सरकार के साथ गतिरोध उत्पन्न हो गया।

- जवाबदेही का अभाव: राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें केंद्र सरकार के विवेक पर हटाया जा सकता है।

- महाभियोग का प्रावधान न होने के कारण, वे प्रत्यक्ष परिणामों का सामना किये बिना कार्य कर सकते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ होने के बावजूद जवाबदेही कम हो जाती है।

राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियाँ और उनकी अनुशंसाएँ क्या हैं?

|

समिति |

अनुशंसाएँ |

|

सरकारिया आयोग (वर्ष 1988) |

|

|

पुंछी आयोग (वर्ष 2010) |

|

|

वेंकटचलैया आयोग (वर्ष 2002) |

|

राज्यपाल-राज्य विवादों के समाधान के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- राज्यपालों के लिये महाभियोग प्रक्रिया: वर्तमान में, राज्यपालों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसके कारण राज्य-स्तरीय जवाबदेही में कमी आती है।

- पुंछी आयोग ने जवाबदेही बढ़ाने के लिये राज्य स्तर पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा।

- बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि किसी भी निष्कासन के पीछे उचित कारण होना चाहिये, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

- अनुच्छेद 163 में संशोधन: यह राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे राजनीतिक पूर्वाग्रह हो सकता है।

- अनुच्छेद 163 में संशोधन करके इन शक्तियों को सीमित किया जा सकता है, तथा स्पष्ट किया जा सकता है कि इनका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय हित या संवैधानिक अखंडता पर पड़ता हो।

- राज्यपाल के आचरण की समीक्षा: न्यायिक आयोगों द्वारा एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जो समय-समय पर यह आकलन करेगा कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप होंगे, राज्य शासन में हस्तक्षेप सीमित होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

- राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश: दुरुपयोग को रोकने के लिये, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में राज्यपाल के विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये, वस्तुनिष्ठ सामग्री द्वारा समर्थित होना चाहिये, तथा न्यायिक जाँच के लिये खुला रहना चाहिये, जैसा कि एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में निर्धारित किया गया था।

- सरकारिया आयोग ने आगे सलाह दी कि यह अंतिम विकल्प होना चाहिये, तथा इसका प्रयोग सभी संवैधानिक उपचारों के समाप्त हो जाने के बाद ही किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: राज्यपाल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा निष्पक्षता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सुधारों का प्रस्ताव कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b)सही उत्तर है। मेन्सप्रश्न. क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच राजनीतिक संघर्ष को सुलझा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) प्रश्न. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिये आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिये। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना पुन: प्रख्यापित करने की वैधता पर चर्चा कीजिये। (2022) |