विश्व क्षय रोग दिवस 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

विश्व क्षय रोग दिवस (24 मार्च ) क्षय रोग (TB) के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

- इतिहास: डॉ. रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की, जिसके परिणामस्वरूप विश्व TB दिवस की स्थापना हुई।

- थीम 2025: “हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं: प्रतिबद्ध, निवेश और परिणाम।”

- भारत में TB: भारत में TB का सबसे बड़ा बोझ है (वैश्विक मामलों का 26% और वैश्विक TB से संबंधित मौतों का 29%)। वर्ष 2023 में, 25.5 लाख TB मामले अधिसूचित किये गए।

- TB के मामलों में 17.7% की कमी आई (वर्ष 2015 में प्रति एक लाख पर 237 से वर्ष 2023 में 195 तक), जबकि TB से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी आई (वर्ष 2015 में प्रति एक लाख पर 28 से वर्ष 2023 में 22 तक)।

- भारत के प्रयास: राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) का लक्ष्य वैश्विक 2030 सतत् विकास लक्ष्यों से पहले, वर्ष 2025 तक TB मुक्त भारत बनाना है ।

- प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान (वर्ष 2022), NTEP का एक मिशन मोड है, जो TB उन्मूलन में तेज़ी लाने के लिये सामुदायिक भागीदारी, उन्नत निदान, बेहतर उपचार और नवाचार को बढ़ावा देता है।

- नि-क्षय पोषण योजना पोषण के लिये 1,000 रुपए प्रति माह प्रदान करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 3.8 करोड़ लोगों की TB की जाँच की गई।

- निक्षय मित्र पहल TB रोगियों को पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। 1.55 लाख निक्षय मित्र पंजीकृत हैं, जो 8.66 लाख TB रोगियों की सहायता करते हैं।

और पढ़ें: क्षय रोग, क्षय रोग उन्मूलन के लिये हीरोरैट्स

WEF अपलिंक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट 2025

स्रोत: डाउन टू अर्थ

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की अपलिंक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट 2025 में जलवायु कार्यवाही के लिये नवाचार को बढ़ावा देने में WEF के अपलिंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से समर्थित स्टार्ट-अप्स के योगदान पर प्रकाश डाला गया है।

- मुख्य निष्कर्ष: वर्ष 2023-2024 में अपलिंक समर्थित उपक्रमों ने 142,400 टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया है।

- 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि और जल पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित (अमेज़ॉन वर्षावन के आकार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा )।

- इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2.5 बिलियन लीटर खतरनाक अपशिष्ट जल का उपचार किया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ है, तथा 28 मिलियन टन अपशिष्ट का पता लगाया है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता में वृद्धि हुई है।

- 2.7 मिलियन लोगों को बेहतर जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य समाधान तक पहुँच प्राप्त हुई।

- भारतीय स्टार्ट-अप इंद्रा वाटर ने वर्ष 2024 में 1.2 बिलियन लीटर अपशिष्ट जल संसाधित किया, जो वर्ष 2022 की तुलना में 243% अधिक है।

- S4S (विज्ञान समाज के लिये) ने 60,000 टन खाद्यान्न की बर्बादी को कम किया, जो 2.7 मिलियन लोगों को एक महीने तक खिलाने के लिये पर्याप्त था।

- अपलिंक प्लेटफॉर्म: डेलोइट और सेल्सफोर्स के सहयोग से वर्ष 2020 में दावोस में WEF द्वारा लॉन्च किया गया, अपलिंक एक खुला नवाचार मंच है जो संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को आगे बढ़ाने और प्रभावशाली समाधानों को आगे बढ़ाने के लिये उद्यमियों और विशेषज्ञों को जोड़ता है।

और पढ़ें: विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025

विश्व जल दिवस 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

जल शक्ति मंत्रालय ने 22 मार्च 2025 (विश्व जल दिवस) को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान 2025 का छठा संस्करण लॉन्च किया है, जिसका विषय है: "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर"।

- सरकार ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिये समग्र भारत के 148 ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए “हर बूँद अनमोल” के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- "जल-जंगल-जन" अभियान का शुभारंभ वनों, नदियों और झरनों के पारिस्थितिक संबंधों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया गया।

विश्व जल दिवस:

- परिचय: इसका उद्देश्य जल संरक्षण और इसके संधारणीय प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

- इसकी संकल्पना वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में की गई थी और वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष मनाए जाने हेतु अभिहित किया गया था।

- SDG के अनुरूप: यह दिन संयुक्त राष्ट्र SDG-6 के साथ संरेखित है, जो वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

- थीम (2025): 'हिमनद परिरक्षण'

जल संरक्षण हेतु सरकारी योजनाएँ: जल शक्ति अभियान (JSA), अमृत 2.0, अटल भूजल योजना।

और पढ़ें: भारत में जल प्रबंधन को प्रभावी बनाना

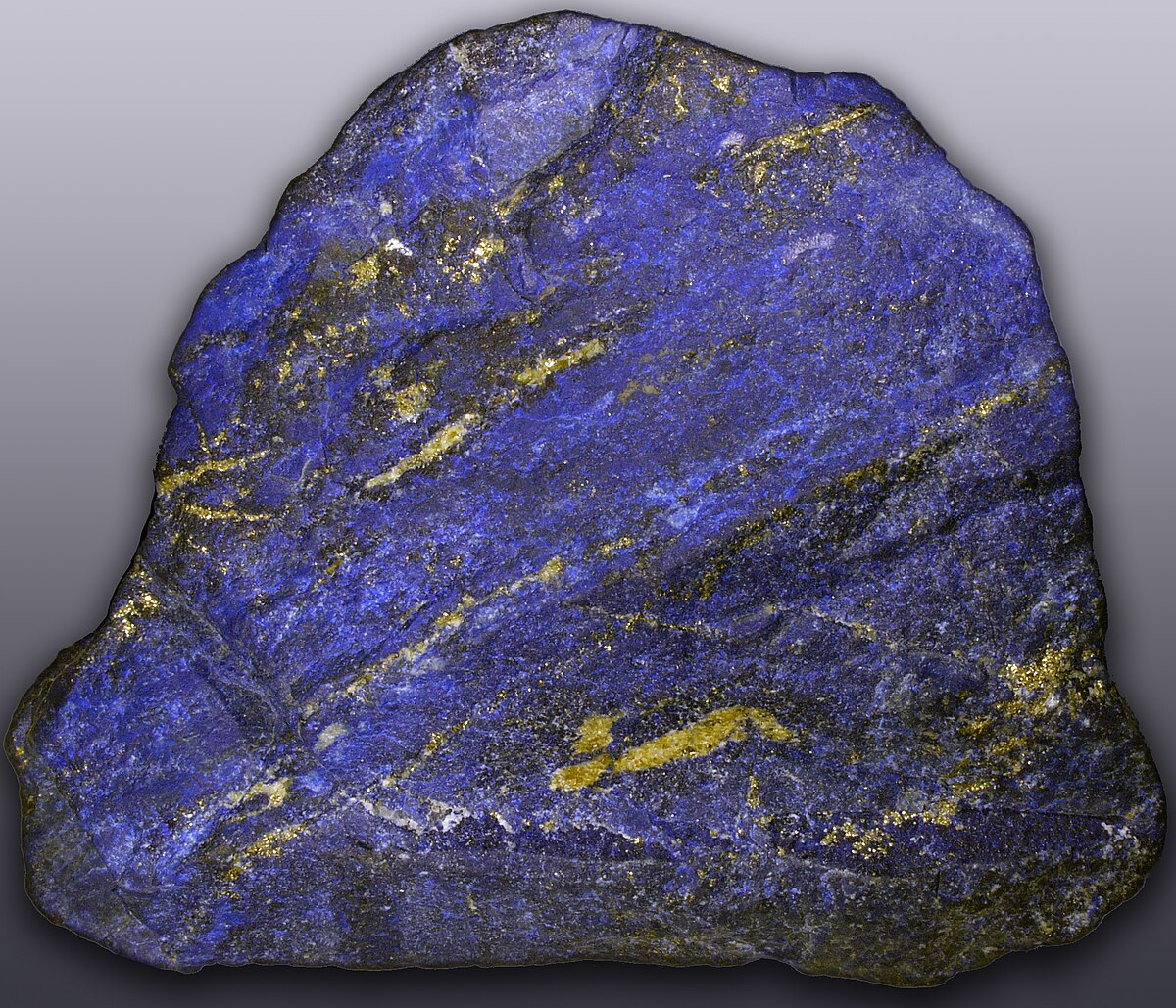

लाजवर्द

स्रोत: द हिंदू

लाजवर्द (Lapis lazuli) एक रूपांतरित शैल और उपरत्न है, जो गहरे नीले रंग के लिये जाना जाता है, तथा प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार धन, शक्ति और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है।

- व्युत्पत्ति: यह नाम लैटिन ("लैपिस"= शैल) और फारसी ("लाजुली"= नीला) से उत्पन्न हुआ है।

- संघटन: इसका गाढ़ा नीला रंग लाज़ुराइट (25-40%) के कारण होता है, जो सल्फर की मात्रा से प्रभावित होता है। कैल्साइट की उपस्थिति से इसका नीलापन कम होता है, जबकि पाइराइट्स के कारण इसे एक स्वर्णिम चमक मिलती है।

- प्रमुख स्रोत: हालाँकि यह चिली, रूस और अमेरिका जैसे कई देशों में पाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन लाजवर्द अफगानिस्तान के बदख्शाँ प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ 6,000 से अधिक वर्षों से इसका खनन किया जा रहा है।

- भारत में महत्त्व: भारत में व्यापारी 1000 ईसा पूर्व बदख्शाँ से लाजवर्द का आयात करते थे और लाजवर्द से बने आभूषण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी स्थलों में पाए गए हैं।

- वैश्विक उपयोग: प्राचीन मिस्र के लोग इसका उपयोग आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिये करते थे, जबकि पुनर्जागरण काल के कलाकार चित्रकारी में उपयोग में लाए जाने हेतु इसे अल्ट्रामरीन रंगद्रव्य में परिवर्तित करते थे।

लक्षित प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

PLOS बायोलॉजी में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार लक्षित संरक्षण प्रयासों से विभिन्न पशु प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने में मदद मिली है, जिससे संरक्षण के लिये प्रजाति-विशिष्ट हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया है।

लक्षित संरक्षण प्रयासों ने वैश्विक जैवविविधता को किस प्रकार प्रभावित किया है?

- प्रत्यक्ष प्रभाव: वर्ष 1980 के बाद से IUCN रेड लिस्ट श्रेणी में सुधार करने वाली लगभग 99.3% प्रजातियों को संरक्षण उपायों से लाभ मिला है। बढ़ती आबादी वाली 969 प्रजातियों में से 78.3% के लिये सक्रिय संरक्षण हस्तक्षेप किये गए थे।

- प्रजाति-विशिष्ट परिणाम:

- आईबेरियन लिंक्स: प्रजनन और आवास प्रबंधन के माध्यम से इनकी संख्या कुछ सौ से बढ़कर कई हज़ार हो गई।

- काकापो: गहन निगरानी और शिकारी नियंत्रण के माध्यम से न्यूज़ीलैंड के एक तोते को पुनर्जीवित किया गया।

- यूरोपीय बाइसन: 20वीं सदी के प्रारंभ में वनों में पूरी तरह विलुप्त हो जाने के बाद इसे पूर्वी यूरोप के वनों में पुनः लाया गया।

भारत का प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम क्या है?

- 15 वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-26) के दौरान जारी रखने के लिये स्वीकृत वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (IDWH-2008) का उद्देश्य कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के वन्यजीव संरक्षण को मज़बूत करना और सामुदायिक भागीदारी के साथ आवास बहाली करना है।

- प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 22 प्रजातियों (16 स्थलीय और 6 जलीय) को केंद्रित संरक्षण के लिये प्राथमिकता दी गई है।

- इसमें प्रोजेक्ट टाइगर (वर्ष 1973), प्रोजेक्ट एलीफेंट (वर्ष 1992), वन्यजीव आवास का विकास (प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट चीता को शामिल करते हुए) जैसे उपघटक शामिल हैं।

- प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार द्वारा (वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधिनियमन के बाद) शुरू किया गया था ताकि कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से मगरमच्छों की आबादी को बढ़ावा दिया जा सके और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा की जा सके।

- भीतरकनिका में लवणीय जल के मगरमच्छों की संख्या वर्ष 1975 में 95 थी जो बढ़कर 1,811 हो गयी है।

- ओलिव रिडले एवं अन्य समुद्री कछुओं के लिये, विशेष रूप से ओडिशा में, समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना (1999)।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिये गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की है। इससे डिक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित होगा और गिद्धों के मुख्य आहार स्रोत, मवेशियों के शवों को विषैला होने से बचाया जा सकेगा।

- भारत में गिद्धों की मृत्यु का अध्ययन करने के लिये वर्ष 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र (VCC) की स्थापना की गई थी।

- वर्ष 2004 में, इसे बंदी प्रजनन और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिये भारत के पहले गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र (VCBC) के रूप में उन्नत किया गया।

- असम में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड गैंडों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में इंडियन राइनो विज़न 2020 लॉन्च किया गया। काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की वर्तमान संख्या 2,600 से अधिक है (वर्ष 2022 तक)।

- महाराष्ट्र वन विभाग भारत का ऐसा पहला राज्य बनेगा, जिसके पास पैंगोलिन के संरक्षण हेतु समर्पित कार्य योजना है।

- पैंगोलिन को सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करते हुए भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।

- प्रोजेक्ट चीता (2022) का उद्देश्य वर्ष 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की संख्या पुनः बढ़ाना है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था।

- भारत में 75 वर्षों के बाद वन्य क्षेत्र में पहले चीते का जन्म वर्ष 2023 में हुआ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. गिद्ध जो कुछ साल पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल कम ही देखे जाते हैं। इसके लिये ज़िम्मेदार है (2012) (a) नई आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनके घोंसले का विनाश उत्तर: (b) |

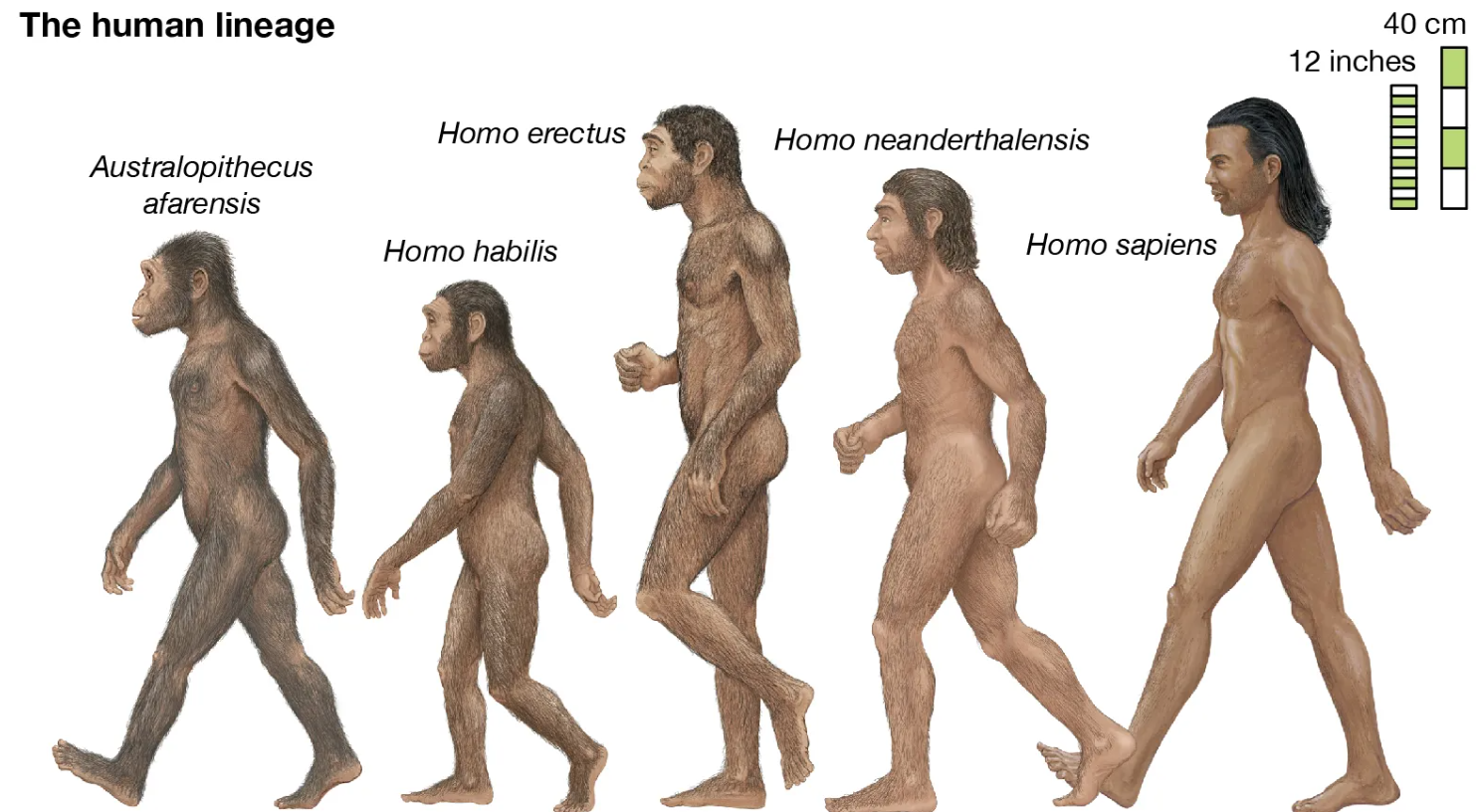

मानव विकास पर नई अंतर्दृष्टि

स्रोत: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन ने इस दीर्घकालिक मान्यता को चुनौती दी है कि आधुनिक मानव (Homo sapiens) एक ही पूर्वज आबादी से विकसित हुए हैं। इससे पता चलता है कि दो अलग-अलग समूहों के सह-अस्तित्त्व से आधुनिक मानव का विकास हुआ।

- अध्ययन ने जनसंख्या विभाजन और सम्मिलन का पता लगाने के लिये आधुनिक मानव DNA का विश्लेषण किया, जो प्राचीन जीवाश्मों के बजाय 1000 जीनोम प्रोजेक्ट के डेटा पर निर्भर था।

- 1000 जीनोम प्रोजेक्ट एक वैश्विक पहल है जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका की आबादी से DNA को अनुक्रमित करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

- विविध वंशावली और विकास: आधुनिक मानव (होमो सेपियंस ) संभवतः 2 पूर्वज समष्टियों से विकसित हुए हैं, जिनमें से एक बहुसंख्यक (~ 80%) का पहले पतन हुआ और तत्पश्चात् पुनः उदय हुआ जबकि अन्य अल्पसंख्यक (~ 20%) का मस्तिष्क के कार्य और अनुभूति से संबद्ध जीन में योगदान रहा।

- अल्पसंख्यक समूह के कुछ जीनों का शोधन चयन किया गया, जो मानव विकास को आकार देने वाले विकासमूलक प्रभावों को दर्शाता है।

- इस आनुवंशिक विनिमय का निएंडरथल-डेनिसोवन अंतर-प्रजनन (~ 50,000 वर्ष पूर्व) की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक द्रव्य का योगदान था, जो गैर-अफ्रीकी मानव DNA का केवल ~ 2% है।

- आनुवंशिक मिश्रण: ये समष्टियाँ लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व अलग हो गईं और तत्पश्चात् लगभग 300,000 वर्ष पूर्व इनका अंतःप्रजनन हुआ जिससे आधुनिक मानव का आनुवंशिक आधार तैयार हुआ।

और पढ़ें: जीनोम इंडिया परियोजना, मानव का विकास और प्रवासन