प्रारंभिक परीक्षा

सर्वोच्च न्यायालय ने SLP निपटान को प्राथमिकता दी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions- SLP) के मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष दायर होने वाले मामलों के भारी बोझ को कम करना है, साथ ही लंबित मामलों की संख्या को भी कम करना है।

- दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ऐसी रणनीतियों को लागू करने के लिये प्रेरित किया है।

विशेष अनुमति याचिका (SLP) क्या है?

- परिचय:

- SLP एक विवेकाधीन अपील तंत्र है ( भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 ) जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों, डिक्री या आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति देता है।

- यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं है।

- उत्पत्ति:

- "विशेष अनुमति" की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है , जिसमें अपील के लिये विशेष अनुमति प्रदान करने के विशेषाधिकार को मान्यता दी गई थी।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- यह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर लागू है।

- इसका प्रयोग आमतौर पर कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों या न्याय की विफलता से संबंधित मामलों में किया जाता है।

- यह सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण अधिकार क्षेत्र है, जो उसे ऐसे मामलों में भी सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जहाँ अपील का कोई प्रत्यक्ष अधिकार मौजूद नहीं है।

- यह पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर दिया जाता है, जो बिना कारण बताए छुट्टी देने से इनकार कर सकता है।

- जब सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिका मंज़ूर करता है, तो वह एक औपचारिक अपील में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मामले की विस्तृत जाँच हो जाती है और अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों पक्षों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है।

- पात्रता:

- सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया गया है।

- इसमें विधि या अन्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।

- कोई भी पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के विरुद्ध SLP दायर कर सकता है , विशेष रूप से जहाँ:

- सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया गया है।

- SLP दायर करने की समय सीमा:

- उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर SLP दायर की जा सकती है।

- यदि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर देता है, तो SLP ऐसे इनकार की तारीख से 60 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिये।

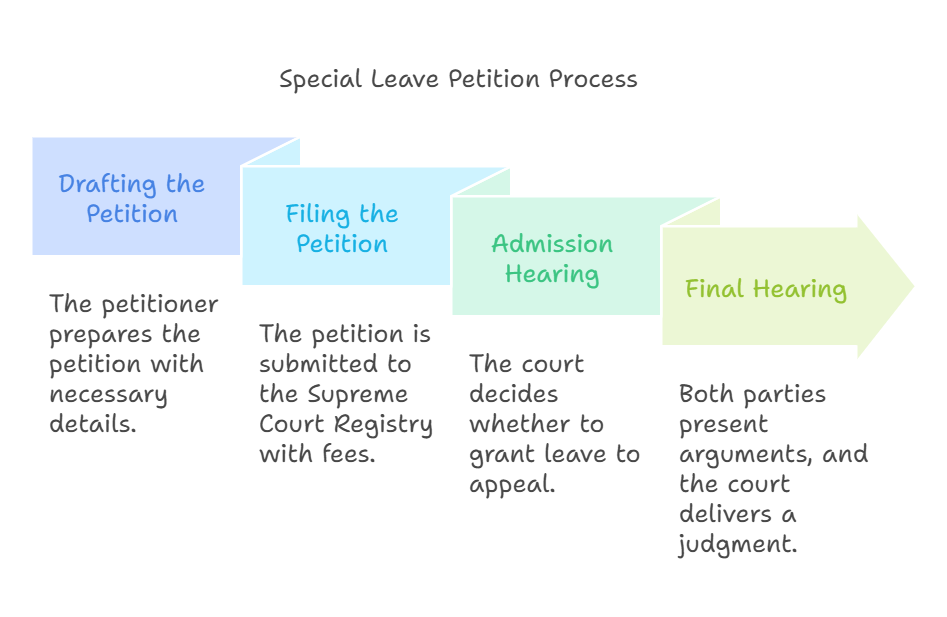

SLP दायर करने की प्रक्रिया:

सर्वोच्च न्यायालय के मामलों से संबंधित SLP क्या हैं?

- लक्ष्मी एंड कंपनी बनाम आनंद आर. देशपांडे (1972) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 136 के तहत अपील के दौरान, न्यायालय कार्यवाही में तेज़ी लाने, पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के हितों को बनाए रखने के लिये बाद के घटनाक्रमों पर विचार कर सकता है।

- केरल राज्य बनाम कुन्हयाम्मेड (2000) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि SLP मंजूर करने से इनकार करना उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है।

- यह विवेकाधिकार सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल न्यायिक जाँच की आवश्यकता वाले मामलों में ही हस्तक्षेप करेगा।

- प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) में, इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का संयम से प्रयोग करना चाहिये, केवल असाधारण मामलों में ही उच्च न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप करना चाहिये।

- एक बार अपील स्वीकार हो जाने पर, अपीलकर्त्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए किसी भी गलत कानूनी निष्कर्ष को चुनौती दे सकता है।

- एन. सूर्यकला बनाम ए. मोहनदास एवं अन्य (2007) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 136 एक साधारण अपीलीय फोरम की स्थापना नहीं करता है, बल्कि वादियों को अपील का अधिकार प्रदान करने के बजाय, न्याय सुनिश्चित करने के लिये हस्तक्षेप करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।

- अविवेकपूर्ण तरीके से SLP दायर करना अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के विरुद्ध है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

चर्चित स्थान

कैस्पियन सागर

स्रोत: द हिंदू

कजाकिस्तान की सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी, काज़मुनयगैस (KazMunayGas) ने कैस्पियन सागर के तटों पर महत्त्वपूर्ण तेल अपशिष्ट को सफलतापूर्वक शुद्ध किया है, जो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से प्रभावित है।

- अवस्थिति: यह एशिया और यूरोप के बीच, काकेशस पर्वतमाला के पूर्व में और मध्य एशियाई मैदान के पश्चिम में स्थित है।

- इसकी सीमा रूस (उत्तरपश्चिम), अज़रबैजान (पश्चिम), ईरान (दक्षिण), तुर्कमेनिस्तान (दक्षिणपूर्व) और कज़ाकिस्तान (उत्तरपूर्व) से लगती है।

- संरचना और विशेषताएँ: कैस्पियन सागर कभी प्रागैतिहासिक समुद्र का हिस्सा था जिसे पैराटेथिस के नाम से जाना जाता था। भूमि को ऊपर उठाने वाली टेक्टोनिक शक्तियों और समुद्र के स्तर में गिरावट के कारण 5 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले कैस्पियन सागर ज़मीन से घिरा हुआ था।

- तकनीकी रूप से यह एक झील है, क्योंकि यह समुद्र से सीधे संपर्क के बिना भूमि से घिरा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है।

- नदियाँ: तीन प्रमुख नदियाँ वोल्गा, यूराल और टेरेक कैस्पियन में गिरती हैं।

- संसाधनों से समृद्ध: अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण तेल और प्राकृतिक गैस भंडार हैं। कैस्पियन सागर विश्व के अधिकांश कैवियार (विभिन्न बड़ी मछलियों के अंडे) के उत्पादन के लिये जाना जाता है।

और पढ़ें: कैस्पियन सागर

प्रारंभिक परीक्षा

भारत-ऑस्ट्रेलिया CECA

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के शीघ्र समापन के लिये आगे का मार्ग रेखांकित किया है।

- दोनों देशों के बीच तीन दिवसीय समीक्षा बैठक के दौरान CECA के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिसमें वस्तुओं का व्यापार, सेवाएँ, गतिशीलता, कृषि-तकनीक सहयोग आदि शामिल थे।

ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) क्या है?

- परिचय:

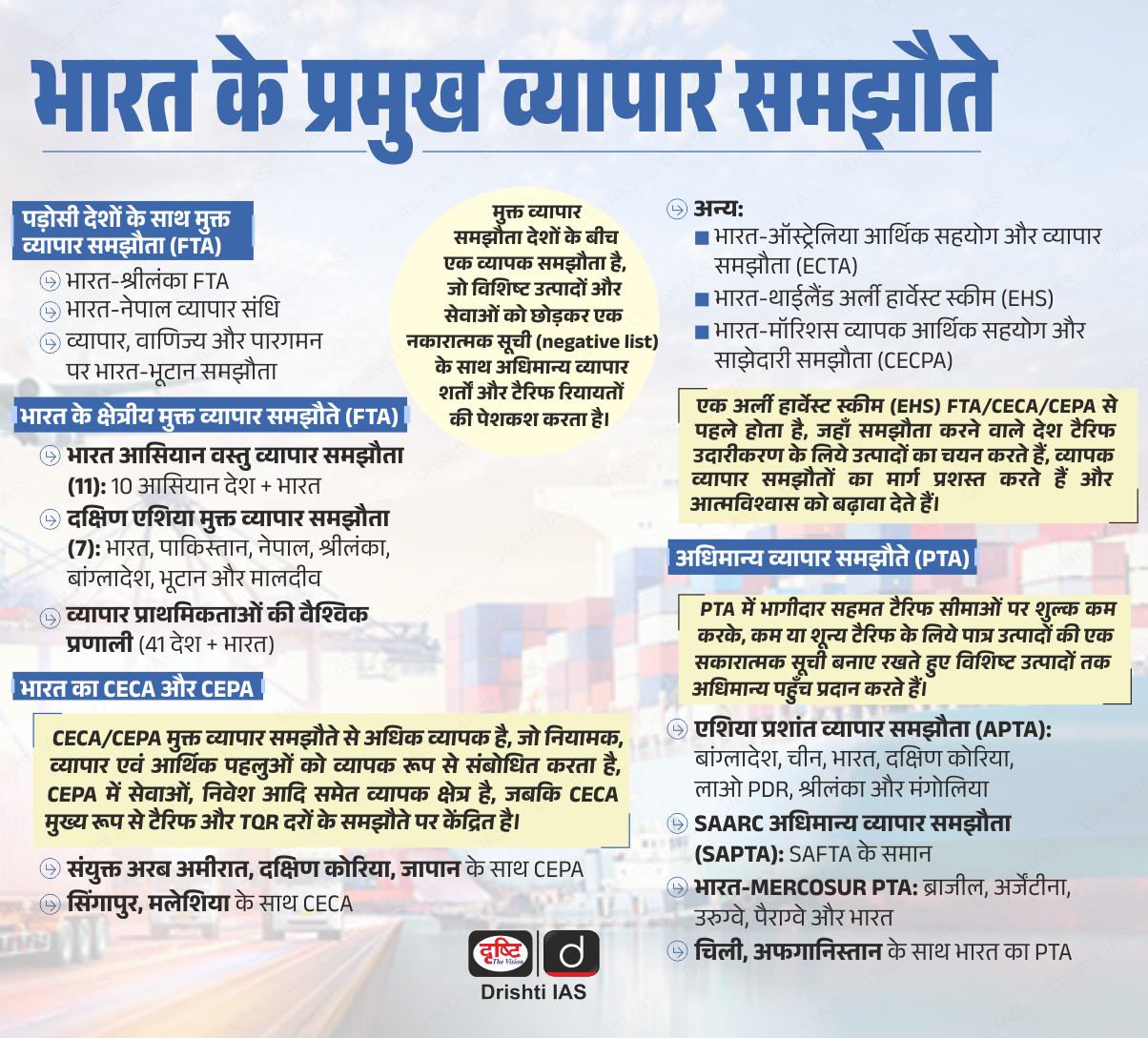

- CECA एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिसका उद्देश्य व्यापार के अवसरों और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये व्यापारित वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना तथा सेवा क्षेत्रों को उदार बनाना है।

- भारत-ऑस्ट्रेलिया CECA का उद्देश्य पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना है: वस्तुएँ, सेवाएँ, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, तथा उत्पत्ति के नियम/उत्पाद विशिष्ट नियम।

- हाल की वार्ताओं में, दोनों पक्षों ने व्यापक व्यापार सौदों में प्रतिस्पर्द्धा नीति, MSME, नवाचार, कृषि-तकनीक, महत्त्वपूर्ण खनिज और खेल जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने में रुचि दिखाई है ।

- पृष्ठभूमि:

- CECA वार्ता मई 2011 में शुरू की गई थी, जिसे वर्ष 2016 में निलंबित कर दिया गया था और वर्ष 2021 में पुनः शुरू किया गया था।

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA), एक आधारभूत समझौता है, जिस पर हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 2022 में लागू हुआ। यह एक सीमित व्यापार समझौता है और CECA से कम व्यापक है।

- वर्तमान व्यापार सांख्यिकी:

- ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई है, भारत ऑस्ट्रेलिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

- वर्ष 2023-24 के दौरान, मूल्य के संदर्भ में, ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 16.2 बिलियन डॉलर था, जबकि निर्यात लगभग 8 बिलियन डॉलर (पिछले वित्त वर्ष में आयात 19 बिलियन डॉलर और निर्यात लगभग 7 बिलियन डॉलर) था।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य समान पहल:

- समृद्धि के लिये हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF)

- त्रिपक्षीय आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल (SCRI) (भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान)

- अन्य देशों के साथ भारत का CECA:

और पढ़ें: भारत-ऑस्ट्रेलिया द्वितीय वार्षिक शिखर सम्मेलन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युत्त में से कौन-कौन आसियान (ASEAN) के ‘मुत्त व्यापार भागीदारों’ में से हैं? (a) 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (c) |

रैपिड फायर

हीमोफीलिया के लिये जीन थेरेपी उपचा

स्रोत: द हिंदू

भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया A के लिये एक नवीन जीन थेरेपी विकसित की है, जो बार-बार दिये जाने वाले क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्शन के स्थान पर एक बार में उपचार प्रदान करती है।

- वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किये गए परीक्षण में पाँच रोगियों को एक वर्ष से अधिक समय तक रक्तस्राव की कोई समस्या नहीं हुई।

- हीमोफीलिया A एक आनुवंशिक विकार है जो फैक्टर VIII की कमी के कारण होता है, जो रक्त के थक्के बनने में बाधा उत्पन्न करता है। भारत में 40,000 से 100,000 तक रोगी हैं तथा यह विश्व में हीमोफीलिया से प्रभावित लोगों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है।

- हीमोफीलिया A X-लिंक्ड अप्रभावी पैटर्न में वंशानुगत होता है। दोषपूर्ण X गुणसूत्र वाले पुरुषों में हीमोफीलिया होता है, जबकि महिलाओं को प्रभावित होने के लिये दो दोषपूर्ण X गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है।

- जीन थेरेपी वर्तमान उपचारों का एक किफायती विकल्प है, जिसकी लागत दस वर्षों में 2.54 करोड़ रुपए तक हो सकती है और यह आजीवन प्रभावी होती है।

- जीन थेरेपी में रोगी की कोशिकाओं में दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है।

- रॉक्टेवियन, एकमात्र अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित जीन थेरेपी है, जो यकृत में फैक्टर VIII उत्पादन के लिये जीन परिवहन हेतु एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करती है, लेकिन यह बच्चों के लिये अनुमोदित नहीं है।

- वेल्लोर परीक्षण में एक लेंटिवायरस वेक्टर का उपयोग किया गया, जिसे बच्चों के लिये अधिक सुरक्षित और संभावित रूप से उपयुक्त माना गया, तथा जो सीमित संसाधनों वाली परिस्थितियों में जीन थेरेपी के लिये नई संभावनाएँ प्रदान करता है।

और पढ़ें: विश्व हीमोफीलिया दिवस

रैपिड फायर

क्षय रोग के अन्मूलन हेतु अभियान

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्षय रोग के अदृश्य मामलों को खोजने और उनका उपचार करने के लिये, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समुदायों में तथा क्षय रोग से होने वाली मौतों को कम करने के लिये 100-दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया है। इसे संपूर्ण देश में 347 ज़िलों में लागू किया जाएगा।

- अभियान: 100 दिवसीय अभियान राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- यह वर्ष 2030 के सतत् विकास लक्ष्य की समय-सीमा से पहले क्षय रोग उन्मूलन के व्यापक भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।

- नवीन दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार पद्धति- BPALM के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किये गए, ताकि इस उन्नत उपचार को मानकीकृत और कारगर बनाया जा सके।

- BPALM दवा प्रतिरोधी टीबी से जूझ रहे रोगियों के लिये बेहतर परिणाम प्रदान करता है, जिसमें चार दवाओं का संयोजन शामिल है- बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइनज़ोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन।

- देश भर में मरीज़ों का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिये मोबाइल वैन “निक्षय वाहन” का भी शुभारंभ किया गया।

- टीबी: टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह संक्रमित लोगों के खाँसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है।

- भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, क्षय रोग (टीबी) के कारण मृत्यु दर वर्ष 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर वर्ष 2022 में प्रति लाख जनसंख्या पर 23 हो जाएगी।

- टीबी के विरुद्ध भारत की पहलें:

और पढ़ें: क्षय रोग, वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024, भारत टीबी रिपोर्ट 2024

रैपिड फायर

थैलेसीमिया

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डेसफेरल (डिफेरोक्सामाइन) औषधि की गंभीर कमी के कारण थैलेसीमिया से ग्रसित रोगियों को आयरन ओवरलोड से अन्य गंभीर जटिलताओं का खतरा हो गया है, क्योंकि यह औषधि ऐसे रोगियों के लिये अत्यावश्यक जिनके लिये मुखीय चिलेटर्स असह्य होता है।

- थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी आनुवांशिक विकार है जो शरीर की सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन की क्षमता को कम कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और एनीमिया हो जाता है ।

- इसके लक्षण, आरंभिक दशाओं में, काय की संवृद्धि संबंधी समस्याएँ, विलंबित यौवनारंभ तथा अस्थियों में असामान्यता एवं इसके गंभीर मामलों में भूख न लगना, पीलिया, मूत्र का रंग गाढ़ा होना एवं चेहरे की अस्थियों का असामान्य विकास शामिल है।

थैलेसीमिया के प्रकार:

- अल्फा थैलेसीमिया: यह रोग माता-पिता दोनों से प्राप्त दोषपूर्ण अल्फा-ग्लोबिन जीन के कारण होता है।

- इसमें रोग की गंभीरता दोषपूर्ण जीन की संख्या पर निर्भर करती है।

- बीटा थैलेसीमिया: यह बीटा-ग्लोबिन जीन में दोष के कारण होता है।

- दोषपूर्ण जीन की संख्या और प्रकार के आधार पर इसके लक्षणों की प्रवणता आरंभिक से लेकर गंभीर तक हो सकती है।

- अनुमानतः वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 10,000 जीवित जन्मों में से 4.4 बच्चों के इस रोग से प्रभावित होने के साथ संपूर्ण विश्व में लगभग 280 मिलियन लोग थैलेसीमिया से ग्रसित हैं।

और पढ़ें: थैलेसीमिया बाल सेवा योजना