इन्फोग्राफिक्स

भारतीय अर्थव्यवस्था

ग्लोबल टैक्स इवैशन रिपोर्ट, 2024

प्रिलिम्स के लिये:ग्लोबल टैक्स इवैशन रिपोर्ट 2024, कर चोरी, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्ज़र्वेटरी, वैश्विक न्यूनतम कर। मेन्स के लिये:ग्लोबल टैक्स इवैशन रिपोर्ट 2024, समावेशी विकास तथा इससे संबद्ध मुद्दे। |

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्ज़र्वेटरी (European Union Tax Observatory) ने 'ग्लोबल टैक्स इवैशन रिपोर्ट, 2024' (Global Tax Evasion Report 2024) जारी की है जिसमें अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर (Global Minimum Tax- GMT) और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

- यह रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सुधारों (जैसे कि बैंक जानकारी का स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के लिये वैश्विक न्यूनतम कर पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा अन्य मुद्दों के बीच) के प्रभावों की जाँच करती है।

कर चोरी:

- कर चोरी, आय को कम दिखाकर, कटौतियों को बढ़ाकर, ऑफशोर एकाउंट्स में पैसा छिपाकर, या किसी की कर देनदारी को कम करने के लिये अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों का उपयोग करके सरकार को देय करों का भुगतान न करने का अवैध कार्य है।

- यह वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छुपाकर कर दायित्वों को कम करने का एक सुविचारित और गैर-कानूनी प्रयास है।

कर चोरी से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सुधार

- वैश्विक न्यूनतम कर (GMT):

- GMT पूरे विश्व में परिभाषित कॉर्पोरेट आय के आधार पर एक मानक न्यूनतम कर दर लागू करता है।

- OECD ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर 15% का कॉर्पोरेट न्यूनतम कर प्रस्तावित किया है, जिससे देशों को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कर राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

- अक्तूबर 2021 में भारत सहित 136 देशों के एक समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये न्यूनतम वैश्विक कर दर 15% निर्धारित की और उनके लिये इस कराधान से बचने की प्रक्रिया को कठिन बनाने की मांग की है।

- GMT की रूपरेखा का उद्देश्य निम्न कर दरों के माध्यम से देशों को कर प्रतिस्पर्धा से हतोत्साहित करना है जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट लाभ में बदलाव और कर आधार का क्षरण होता है।

- सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान:

- धनी व्यक्तियों द्वारा अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिये सूचनाओं का स्वचालित आदान-प्रदान वर्ष 2017 में शुरू किया गया था।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- अपतटीय कर चोरी को रोकने में चुनौतियाँ:

- पिछले एक दशक में अपतटीय कर चोरी में कमी आई है। वर्ष 2013 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा वैश्विक टैक्स हैवन में संगृहीत किया गया था, लेकिन अब इस धनराशि का केवल 25% भाग ही कर मुक्त रह गया है।

- हालाँकि इसमें चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें अपतटीय वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-अनुपालन और बैंक सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान में सीमाएँ शामिल हैं।

- 0% के बराबर कर दरें:

- शेल कंपनियों का उपयोग प्राय आयकर से बचने के लिये किया जाता है, इस कारण वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संपत्ति पर प्रभावी कर दरें 0% से 0.5% हैं।

- अमेरिकी अरबपतियों के लिये प्रभावी कर दर उनकी संपत्ति के 0.5% के बराबर है और फ्राँसीसी अरबपतियों के लिये कर की दर शून्य है।

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ स्थानांतरण:

- बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) ने वर्ष 2022 में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स हैवन में स्थानांतरित कर दिया है, जो उनके मुख्यालय वाले देशों के बाहर अर्जित मुनाफे के 35% के बराबर है।

- रिपोर्ट ने "ग्रीनवॉशिंग द ग्लोबल मिनिमम टैक्स" की प्रवृत्ति को लाल झंडी दिखा दी है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कम कार्बन संक्रमण के लिये 'ग्रीन' टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर अपनी कर दरों को 15% से कम कर सकती हैं।

- नीति विकल्पों का महत्त्व:

- कर चोरी, धन छिपाना और लाभ को टैक्स हैवन में स्थानांतरित करना प्राकृतिक घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि नीति विकल्पों या आवश्यक विकल्प चुनने में विफलता के परिणाम हैं।

- कर नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करने और टिकाऊ कर प्रणालियों के लिये सुधार करने की आवश्यकता है।

- अनुशंसाएँ:

- रिपोर्ट अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर का समर्थन करती है, जिसमें उनकी संपत्ति पर 2% की दर का प्रस्ताव है। ऐसे धनी लोगों पर कर लगाने के लिये तंत्र स्थापित करना जो किसी देश में लंबे समय से निवासी हैं और कम कर वाले देशों में निवेश का विकल्प चुनते हैं।

- इस उपाय को विश्व भर की सरकारों के लिये अपना राजस्व बढ़ाने, धन असमानता को दूर करने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं बुनियादी ढाँचे जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिये आवश्यक माना जाता है।

- 25% की दर लागू करने के लिये न्यूनतम कॉर्पोरेट कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में सुधार किया जाना चाहिये और इसमें कर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने वाली कमियों को दूर करना चाहिये।

- इन मुद्दों पर वैश्विक समझौते विफल होने की स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अरबपतियों के कुछ कर घाटे को एकत्रित करने के लिये एकतरफा उपाय लागू करने की आवश्यकता है।

- कर चोरी से बेहतर ढंग से निपटने के लिये ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

- आर्थिक वस्तुओं तथा दुरुपयोग विरोधी नियमों के अनुप्रयोग को बेहतर करने की आवश्यकता है।

- रिपोर्ट अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर का समर्थन करती है, जिसमें उनकी संपत्ति पर 2% की दर का प्रस्ताव है। ऐसे धनी लोगों पर कर लगाने के लिये तंत्र स्थापित करना जो किसी देश में लंबे समय से निवासी हैं और कम कर वाले देशों में निवेश का विकल्प चुनते हैं।

आय कर और संपत्ति कर में अंतर:

- संपत्ति कर का आकलन संपत्ति स्टॉक या करदाता के स्वामित्व वाली शुद्ध संपत्ति की कुल राशि पर किया जाता है, जबकि आयकर संपत्ति स्टॉक से प्रवाह पर लगाया जाता है।

- संपत्ति कर का उदाहरण: संपदा कर, उपहार कर और विरासत कर एकमुश्त या कभी-कभार मूल्यांकन किये गए संपत्ति कर के उदाहरण हैं।

कर चोरी रोकने हेतु सरकारी उपाय:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण' शब्द को कभी-कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? (2016) (a) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संसाधन संपन्न लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में खनन संचालन उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

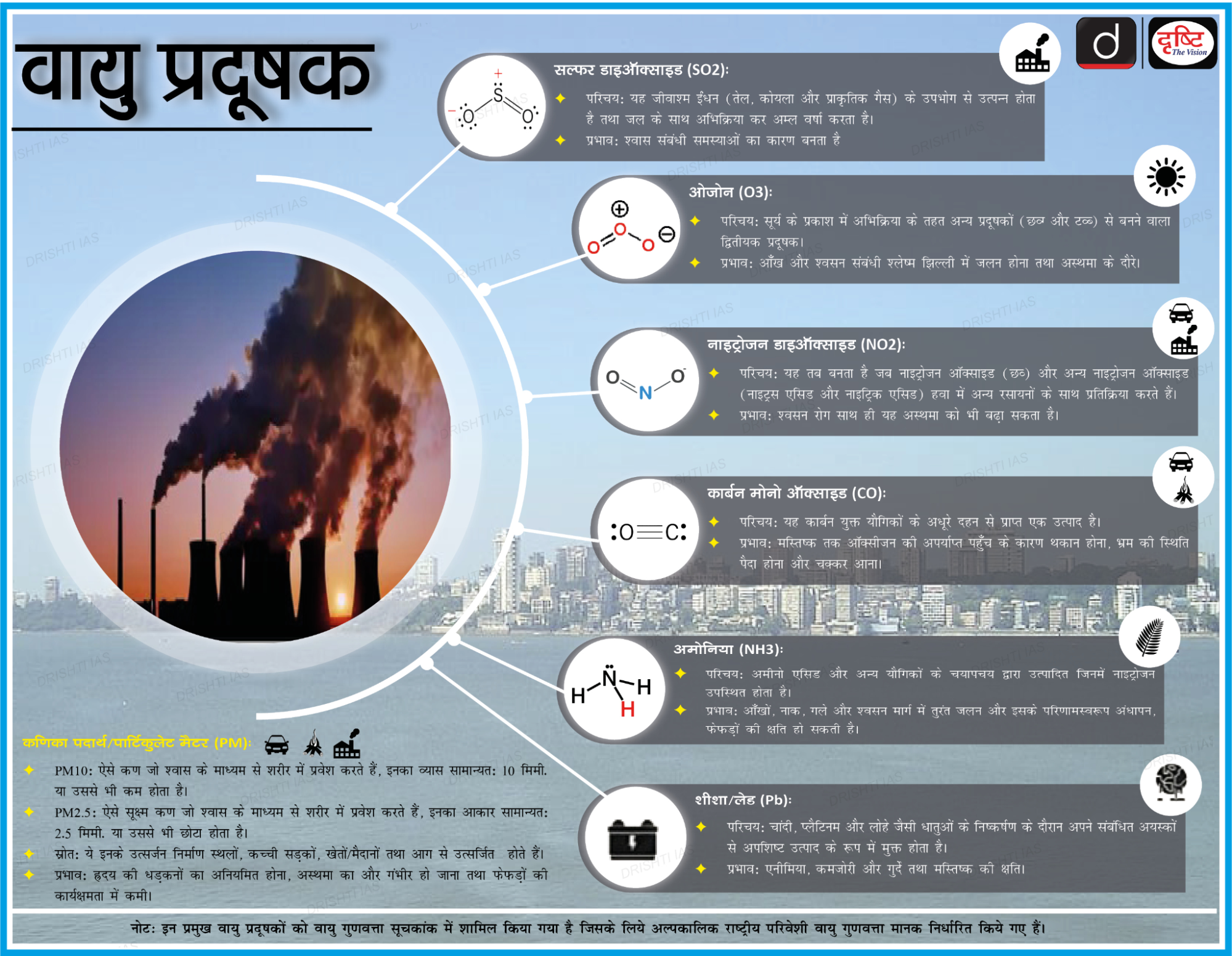

वायु प्रदूषण को कम करने में धूल निरोधकों की भूमिका

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में विशेष रूप से दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, धूल से संबंधित प्रदूषण को कम करने के संभावित समाधान के रूप में धूल निरोधकों ने ध्यान आकर्षित किया है।

धूल निरोधक:

- परिचय:

- धूल निरोधक सामान्यतः कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण से बने होते हैं, जिन्हें जल में मिलाया जाता है और फिर सड़कों पर छिड़का जाता है।

- यह मिश्रण प्रभावी ढंग से धूल को नियंत्रित करता है, जिससे वायु में धूल के कणों से लंबे समय तक राहत मिलती है।

- प्रभावकारिता:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अध्ययन से संकेत मिलता है कि जल के साथ मिश्रित होने पर धूल निरोधकों का उपयोग जल के छिड़काव जैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रदूषण को नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी होता है।

- इस अध्ययन में डस्ट सप्रेसेंट (विशेष रासायनिक घोल) के उपयोग के बाद निर्माण स्थलों और सड़कों पर धूल के जमाव (PM10, PM2.5 तथा PM1 कणों सहित) में 30% तक की कमी देखी गई।

- वर्ष 2019 में CPCB ने खुदाई की गई पृथ्वी की सतहों, निर्माण एवं विध्वंस हुए कचरे के ढेरों और निर्माण क्षेत्रों तक पहुँचने वाली सड़कों पर डस्ट सप्रेसेंट के उपयोग की सिफारिश की।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अध्ययन से संकेत मिलता है कि जल के साथ मिश्रित होने पर धूल निरोधकों का उपयोग जल के छिड़काव जैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रदूषण को नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी होता है।

नोट: वायु प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति है, जो वायु की गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य और समग्र पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु हालिया तकनीकी हस्तक्षेप:

- प्रदूषण में कमी के लिये आयनीकरण तकनीक: इस तकनीक का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को बेहतर करते हुए, आयनीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदूषकों को निष्प्रभावी करना है।

- पवन संवर्द्धन और वायु शुद्धिकरण इकाई (WAYU): वायु प्रदूषण से निपटान हेतु इसे औद्योगिक परिसर, आवासीय परिसरों और यातायात सड़क चौराहे/डिवाइडर के आसपास के स्कूलों में स्थापित किया जा सकता है।

- यह उपकरण दो सिद्धांतों, वायु प्रदूषकों को कम करने तथा सक्रिय प्रदूषकों को हटाने, के लिये पवनोत्पादन पर काम करता है।

- मध्यम/वृहत पैमाने के स्मॉग टावर्स: ये टावर्स बड़े पैमाने पर पार्टिकुलेट मैटर और प्रदूषकों की कमी को लक्षित करने वाले वायु शोधक हैं।

- वायु गुणवत्ता निगरानी के लिये स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा न्यूनतम समय में दूरस्थ वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जिससे सूचित प्रदूषण प्रबंधन हेतु डेटा सटीकता में सुधार होगा।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिये सरकार की पहल:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न.विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (AQGs) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से,यह किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? (2021) |

जैव विविधता और पर्यावरण

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क लागू

प्रिलिम्स के लिये:कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF), जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES), जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (IPCC-AR 6), पार्टियों का सम्मेलन (COP), जैव-विविधता पर कन्वेंशन (CBD)। मेन्स के लिये:पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण पर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता अवसंरचना का प्रभाव एवं प्रासंगिकता। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2022 को हुए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) के अंगीकरण के बाद हाल ही में नैरोबी (केन्या) में वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय (SBSTTA-25) पर 25वीं बैठक सामूहिक रूप से कार्रवाई में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के सुझावों के साथ संपन्न हुई।

- बैठक में मुख्य रूप से प्रगति निगरानी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही अन्य मामलों के अलावा जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) तथा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (IPCC-AR 6) द्वारा किये गए आकलन के निहितार्थों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय (SBSTTA):

- जैव-विविधता पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 25 बिना किसी निश्चित अवधि वाली एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक सलाहकार निकाय की स्थापना करता है जिसे वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय (SBSTTA) के रूप में जाना जाता है।

- इसका उद्देश्य पार्टियों के सम्मेलन (COP) और इसके अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में समय पर सलाह प्रदान करना है।

हाल की SBSTTA-25 बैठक का विषय:

- आक्रामक प्रजातियों और जैव-विविधता मूल्यांकन पर IPBES रिपोर्ट:

- हाल की IPBES रिपोर्ट ने पौधों और जीवों के विलुप्त होने में आक्रामक प्रजातियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के विविध मूल्यों और मूल्यांकन पर पद्धतिगत रिपोर्ट, साथ ही वनीय प्रजातियों के सतत् उपयोग पर विषयगत मूल्यांकन रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।

- ये निष्कर्ष जैव-विविधता और आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव के बीच जटिल संबंध पर प्रकाश डालते हैं।

- जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन पर IPCC AR6 निष्कर्ष:

- इस दौरान IPCC AR6 रिपोर्ट के निष्कर्ष भी चर्चा के केंद्र बिंदु थे। यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि जलवायु परिवर्तन जैव-विविधता की हानि का प्राथमिक कारण है और यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन, लचीलापन, शमन तथा आपदा जोखिम में कमी का समर्थन करने हेतु जैव-विविधता की क्षमता पर ज़ोर देती है।

- जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच इस संबंध का वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

- अभिसरण संकट:

- इस बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने माना कि जैव-विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ और प्रदूषण परस्पर जुड़े हुए संकट हैं।

- सिफारिशें:

- इन चुनौतियों को सुसंगत और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये समूह ने जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD) के 16वें सम्मेलन(COP16) में प्रस्तुति के लिये 15 प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप दिया।

- यह दृष्टिकोण अभिसमय, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क और अन्य वैश्विक पहल, जैसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय तथा सतत् विकास लक्ष्य 2030, के साथ संरेखित है।

- इसके अलावा बैठक में “कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क” को लागू करने में वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन बढ़ाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य एवं कृषि संगठन सहित अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क:

- परिचय:

- जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क" (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework- GBF) को चार वर्ष के परामर्श और बातचीत प्रक्रिया के बाद अपनाया गया है।

- यह ऐतिहासिक फ्रेमवर्क, जो सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करता है और कन्वेंशन की पिछली रणनीतिक योजनाओं पर आधारित है, वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व की वैश्विक दृष्टि तक पहुँचने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करता है।

- यह ऐतिहासिक फ्रेमवर्क वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में विश्व के वैश्विक लक्ष्य को साकार करने, सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करने और कन्वेंशन की पिछली रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करता है।

- 30x30 लक्ष्य:

- मुख्य लक्ष्य:

- फ्रेमवर्क में वर्ष 2050 के लिये चार लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिये 23 लक्ष्य शामिल हैं।

- इसके चार लक्ष्य हैं:

- जैव-विविधता का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन करना।

- जैव-विविधता का सतत् उपयोग सुनिश्चित करना।

- लाभ को उचित एवं न्यायसंगत ढंग से साझा करना।

- परिवर्तनकारी बदलावों को सक्षम करना।

- इसके चार लक्ष्य हैं:

- फ्रेमवर्क में वर्ष 2050 के लिये चार लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिये 23 लक्ष्य शामिल हैं।

23 लक्ष्य हैं:

कुनमिंग जैव-विविधता कोष:

- चीन ने विकासशील देशों में जैव-विविधता की रक्षा के लिये एक नए कोष में 233 मिलियन अमेरिकी डाॅलर के योगदान का वादा किया है। इस फंड को चीन द्वारा कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

- इसके अलावा कुछ अमीर देशों के निवेशकों का कहना है कि संरक्षण के लिये एक नया फंड आवश्यक नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility- GEF) पहले से ही विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 5. ‘‘मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ’’ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018) (a) जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पैनल उत्तर: (c) प्रश्न. 'मरुस्थलीकरण को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (United Nations Convention to Combat Desertification) का/के क्या महत्त्व है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

जैव विविधता और पर्यावरण

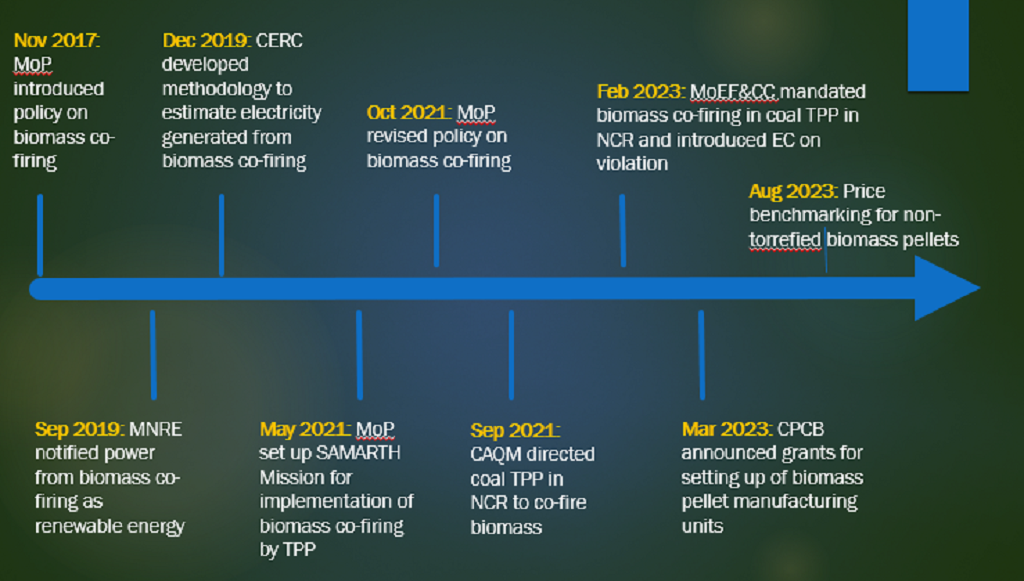

तापीय ऊर्जा संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग

प्रिलिम्स के लिये:फसल अवशेष प्रबंधन (CRM), बायोमास को-फायरिंग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), तापीय ऊर्जा संयंत्र (TPP), पराली दहन। मेन्स के लिये:पर्यावरण एवं प्रकृति के संरक्षण पर बायोमास को-फायरिंग का प्रभाव और प्रासंगिकता। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में सरकार ने बायोमास या फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management- CRM) जैसे- बायोमास को-फायरिंग और बायो-सीएनजी के उत्पादन के नियंत्रण के पूर्व तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके पराली दहन की समस्या से निपटने का प्रयास किया है।

- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (Centre for Science and Environment- CSE) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों में को-फायरिंग बायोमास पर नीति कार्यान्वयन की ज़मीनी प्रगति को समझने के लिये वर्ष 2022 में एक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन किया।

CSE द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु:

- सीमित बायोमास को-फायरिंग प्रगति:

- इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2022 के अंत तक को-फायरिंग में अधिकांश संयंत्र केवल परीक्षण योग्य थे या पूर्णत: प्रयोग में नहीं थी। दुर्भाग्य से तब से स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। केवल तीन संयंत्रों ने दिसंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक बायोमास को-फायरिंग में वृद्धि की सूचना दी।

- बायोमास को-फायरिंग कार्यान्वयन में विलंब के कारण:

- CSE ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में कोयला तापीय विद्युत संयंत्र (Thermal Power Plant- TPP) द्वारा अनिवार्य 5% को-फायरिंग को लागू करने में विलंब के कारणों की जाँच की।

- हरदुआगंज तापीय विद्युत संयंत्र ने बायोमास को-फायरिंग में अपनी सफलता का श्रेय लगातार और वहनीय बायोमास आपूर्ति को दिया। हालाँकि वह भी स्वीकार करते हैं कि आपूर्ति शृंखला को और मज़ बूत करने की आवश्यकता है।

- इसके विपरीत, हरियाणा पॉवर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) को तकनीकी सीमाओं तथा टॉरफाइड बायोमास पेलेट निर्माताओं की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- तकनीकी अवरोधों ने महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट को आवश्यकतानुसार 5% तक बायोमास पेलेट्स को को-फायरिंग करने से रोक दिया क्योंकि ऐसा करने के लिये बड़े निवेश की आवश्यकता होती है, जिसका ऊर्जा दरों पर प्रभाव पड़ता है।

- टॉरफाइड बायोमास पेलेट्स के निर्माण के लिये स्थापित तकनीक के अभाव के कारण तलवंडी साबू TPP को अपने संयंत्र के लिये विक्रेताओं को खोजने में संघर्ष करना पड़ा।

- CSE ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में कोयला तापीय विद्युत संयंत्र (Thermal Power Plant- TPP) द्वारा अनिवार्य 5% को-फायरिंग को लागू करने में विलंब के कारणों की जाँच की।

- आपूर्ति चुनौतियों पर काबू पाने के प्रयास:

- इंदिरा गांधी TPP जैसे कई संयंत्रों ने इन-हाउस पेलेट विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने हेतु कच्चे माल के लिये निविदाएँ जारी करके आपूर्ति चुनौती का समाधान करने के उपाय शुरू किये हैं और बायोमास पेलेट के लिये साझेदारी तथा इन-हाउस विनिर्माण का भी पता लगाया है।

- कृषि-अग्नि के शमन हेतु बायोमास को-फायरिंग को लागू करने में चुनौतियाँ:

- सरकार के निर्देशों और पेलेट निर्माण क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, अध्ययन से पता चलता है कि बायोमास को-फायरिंग से कृषि-अग्नि में विशेष कमी नहीं आ सकती है।

- कोयला TPP द्वारा टेंडरिंग से लेकर पेलेट निर्माताओं द्वारा फसल अवशेषों की खरीद तक पराली जलाने से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सही योजना और एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो समय के प्रति संवेदनशील है।

बायोमास को-फायरिंग:

- परिचय:

- बायोमास को-फायरिंग कोयला तापीय संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से को बायोमास से प्रतिस्थापित करने की प्रथा है।

- बायोमास को-फायरिंग का अर्थ उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक विकल्प ईंधन के रूप में बायोमास जोड़ना है।

- कोयला जलाने के लिये डिज़ाइन किये गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास को एक साथ जलाया जाता है। इस प्रयोजन के लिये मौजूदा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र को आंशिक रूप से पुनर्नर्मित और रेट्रोफिट करना आवश्यक है।

- को-फायरिंग बायोमास को कुशल और स्वच्छ तरीके से विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करने एवं विद्युत् संयंत्र के ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प है।

- कोयला बेड़े (परिवहन जहाज़) को डीकार्बोनाइज़ करने के लिये बायोमास को-फायरिंग विश्व स्तर पर स्वीकृत एक लागत प्रभावी तरीका है।

- भारत में आमतौर पर बायोमास को खेतों में जलाया जाता है जो देश में कोयला चुनौती का समाधान खोजने में रुचि की कमी को दर्शाता है।

- वर्ष 2022 में बजट भाषण में वित्त मंत्री के अनुसार, थर्मल पावर प्लांटों में 5 से 7% बायोमास पेलेट को को-फायरिंग करने से प्रतिवर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है।

- बायोमास पेलेट उत्पादन हेतु कृषि अवशेष:

- ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न अधिशेष कृषि अवशेषों की पहचान की है जिनका उपयोग बायोमास पेलेट उत्पादन के लिये किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं:

- फसल अवशेष:

- धान, सोया, अरहर, ग्वार, कपास, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, सरसों, तिल, मक्का, सूरजमुखी, जूट, कॉफी आदि फसलों के कृषि अवशेष।

- शैल अपशिष्ट:

- अपशिष्ट उत्पाद जैसे मूंगफली का छिलका, नारियल का छिलका, अरंडी के बीज का छिलका आदि।

- फसल अवशेष:

- ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न अधिशेष कृषि अवशेषों की पहचान की है जिनका उपयोग बायोमास पेलेट उत्पादन के लिये किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं:

- अतिरिक्त बायोमास स्रोत:

- बाँस और उसके उप-उत्पाद, बागवानी अपशिष्ट तथा अन्य बायोमास सामग्री जैसे पाइन कोन/सुई, एलीफैंट ग्रास, सरकंडा आदि।

बायोमास को-फायरिंग से संबंधित सरकारी हस्तक्षेप:

- वित्तीय सहायता:

- MNRE और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बायोमास पेलेट विनिर्माण इकाइयों को समर्थन देने के लिये वित्त सहायता योजनाएँ शुरू की हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत एक योग्य गतिविधि के रूप में 'बायोमास पेलेट विनिर्माण' को मंज़ूरी दे दी है, जिससे ऐसे प्रयासों के लिये वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा मिलेगा।

- खरीद और आपूर्ति शृंखला:

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर बायोमास श्रेणी का एक समर्पित खरीद प्रावधान स्थापित किया गया है।

- ऊर्जा मंत्रालय ने निरंतर आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करते हुए बायोमास आपूर्ति हेतु एक संशोधित मॉडल दीर्घकालिक अनुबंध पेश किया है।

- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में उद्यम आधार को शामिल करने से बायोमास से जुड़ी परियोजनाओं के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं।

- उद्यम आधार पंजीकरण प्रक्रिया स्व-घोषणा की अवधारणा पर आधारित है, जिसके तहत MSME को मुफ्त में स्वयं को पंजीकृत करना तथा उद्यम आधार नंबर प्राप्त करना आसान हो गया है।

आगे की राह

- बिजली संयंत्रों को बायोमास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना:

- बिजली संयंत्रों को बायोमास की स्थिर आपूर्ति एक ऐसी विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला विकसित करके सुनिश्चित की जा सकती है जो बायोमास को स्रोत से संयंत्र तक सुचारू रूप से ले जा सके।

- बायोमास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये किसानों, वानिकी कंपनियों या अन्य बायोमास आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता है।

- बिजली संयंत्रों को बायोमास की स्थिर आपूर्ति एक ऐसी विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला विकसित करके सुनिश्चित की जा सकती है जो बायोमास को स्रोत से संयंत्र तक सुचारू रूप से ले जा सके।

- अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स का विकास:

- बायोमास को-फायरिंग की सफलता के लिये बायोमास के परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण हेतु आवश्यक अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स का विकास करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- इसमें नई भंडारण सुविधाओं का निर्माण, परिवहन नेटवर्क का उन्नयन या नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में निवेश करना शामिल हो सकता है।

- बायोमास को-फायरिंग की सफलता के लिये बायोमास के परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण हेतु आवश्यक अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स का विकास करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- सुदृढ़ नियामक ढाँचा:

- बायोमास को-फायरिंग नीति को एक सुदृढ़ नीति एवं नियामक ढाँचे द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है जो बायोमास को-फायरिंग के लिये प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करता हो।

- इसमें विशेष बॉयलर, बर्नर और नियंत्रण प्रणालियाँ विकसित करना भी शामिल है जो बायोमास की अद्वितीय विशेषताओं को नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बायोमास को-फायरिंग को समायोजित करने हेतु मौजूदा उपकरणों को फिर से संशोधित करना भी शामिल है।

- बायोमास को-फायरिंग नीति को एक सुदृढ़ नीति एवं नियामक ढाँचे द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है जो बायोमास को-फायरिंग के लिये प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करता हो।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन फसल/बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित होता है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. चीनी उद्योग के उप-उत्पादों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2013)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

शासन व्यवस्था

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, व्यभिचार, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।

मेन्स के लिये:

भारतीय न्याय संहिता, 2023, संशोधन, सरकारी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप एवं उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 विधेयक की समीक्षा की है, जिसमें भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान तथा सिफारिशें शामिल हैं।

- गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया BNS विधेयक, औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है।

BNS में प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएँ:

- व्यभिचार और लिंग-तटस्थ प्रावधान:

- संसदीय समिति ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की है।

- यह कदम सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा वर्ष 2018 में व्यभिचार को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने के बाद उठाया गया है।

- पैनल लिंग-तटस्थ तरीके से विवाह संस्था की रक्षा करना चाहता है।

- संसदीय समिति ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की है।

- बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित करना और पाशविकता:

- यह समिति पुरुषों, महिलाओं या ट्रांसपर्सन के बीच गैर-सहमति वाले यौन संबंधों के साथ-साथ पाशविकता के कृत्यों को अपराध मानने के लिये एक खंड पर विचार कर रही है।

- यह यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को व्यापक रूप से संबोधित करने के प्रयास को इंगित करती है।

- विभिन्न शब्दों की परिभाषा:

- समिति ने विधेयक में "सामुदायिक सेवा" और "आजीवन कारावास" जैसे शब्दों के लिये बेहतर परिभाषाएँ सुझाई हैं।

- सकारात्मक परिवर्तन:

- नए ड्राफ्ट कोड में धारा 124A (देशद्रोह) को हटाने और विदेशों में किये गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान शामिल हैं।

व्यभिचार को वैध बनाने और अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क:

- व्यभिचार को वैध बनाना

- व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता: जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, 2018 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं गोपनीयता के अधिकार के महत्त्व को मान्यता दी।

- व्यभिचार को वैध बनाना वयस्कों का राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को स्वीकार करता है।

- न्यायालय ने कहा कि 158 वर्ष पुराना कानून असंवैधानिक है और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

- डॉक्ट्रिन ऑफ करवेचर: भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 497 कवरचर के सिद्धांत पर आधारित है।

- हालाँकि यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इस सिद्धांत के अनुसार, विवाह के बाद एक महिला अपनी पूर्व पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है, यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

- मानवीय स्वतंत्रता: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, विवाह का मतलब एक की स्वायत्तता दूसरे को सौंपना नहीं है।

- यौन विकल्प चुनने की क्षमता मानव स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में भी किसी व्यक्ति को उसकी पसंद से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि "समाज एक महिला पर असंभव गुण थोपता है, उसे ऊँचे पायदान पर खड़ा करता है तथा उसे एक दायरे में सीमित कर देता है, समाज उसे एक वस्तु की श्रेणी में रखता है और कहता है कि उसे पवित्र होना चाहिये। लेकिन उसी समाज को बलात्कार, ऑनर किलिंग, लिंग-निर्धारण और शिशु हत्या जैसे कृत्य करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती।"

- निवारण प्रभाव: वैधीकरण उन व्यक्तियों पर कानून के भयावह प्रभाव को खत्म कर सकता है जो विधिक परिणामों के डर के कारण अपमानजनक या नाखुश विवाह को छोड़ने के लिये अनिच्छुक हो जाते हैं।

- यह मुक्त संचार और वैवाहिक मुद्दों के समाधान को प्रोत्साहित कर सकता है।

- न्यायिक बोझ को कम करना: व्यभिचार के मामले कानूनी व्यवस्था पर बोझ डालते थे। इसका विधिकरण किये जाने से न्यायालय अधिक गंभीर मुद्दों और मामलों को निपटाने के लिये स्वतंत्र हो सकते हैं।

- व्यभिचार को अपराध घोषित करना:

- वैवाहिक पवित्रता का संरक्षण: व्यभिचार वैवाहिक प्रथा को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे परिवार टूट सकते हैं और जीवनसाथी एवं बच्चों को भावनात्मक आघात लग सकता है। इसे अपराध घोषित करना विवाह की पवित्रता की रक्षा करने के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है।

- लिंग संरक्षण: यह तर्क दिया जाता है कि व्यभिचार को अपराध घोषित करना महिलाओं को बेवफा जीवनसाथी से बचाने का एक साधन है जो अन्यथा उन्हें छोड़ सकते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकती हैं।

- नैतिक और सामाजिक मूल्य: यह तर्क दिया जाता है कि व्यभिचार (Adultery) कानून पारंपरिक नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बरकरार रखता है, जो अभी भी भारतीय समाज में कई लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- व्यभिचार को अपराध घोषित करने को पारिवारिक संरचना की सुरक्षा एवं संरक्षण के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जिसे समाज का मूलभूत निर्माण खंड माना जाता है।

आगे की राह

- परिवारों और रिश्तों पर व्यभिचार के प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने से व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

- मैरिज काउंसलिंग के मामलों में जोड़ों को विवाह परामर्श और मध्यस्थता के लिये प्रोत्साहित करना व्यभिचार के मुद्दों को हल करने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण हो सकता है। ऐसी सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच को बढ़ावा देना लाभप्रद हो सकता है।

- जोड़ों को न्यायालय प्रणाली के बाहर बेवफाई या वैवाहिक कलह से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिये मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।