कृषि

वैश्विक दलहन सम्मेलन

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन, शीर्ष दाल उत्पादक राज्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)-दलहन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना, मूल्य स्थिरीकरण निधि मेन्स के लिये:भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति, भारत में दलहन उत्पादन से संबंधित चिंताएँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd- NAFED) और ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (GPC) द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दलहन उत्पादक, संसाधक तथा व्यापारी भाग लेते हैं।

- भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें कृषि में वृद्धि और कृषकों को नई किस्म के बीजों की आपूर्ति कराने पर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन क्या है?

- वैश्विक दलहन महापरिसंघ (ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन- GPC) दलहन उद्योग मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें उत्पादक, शोधकर्त्ता, रसद आपूर्तिकर्त्ता, व्यापारी, निर्यातक और आयातक के साथ-साथ विभिन्न सरकारी निकाय, बहुपक्षीय संगठन, संसाधक/प्रोसेसर, कैनर्स और उपभोक्ता शामिल हैं।

- इसमें 24 राष्ट्रीय संघ और 500 से अधिक निजी क्षेत्र के सदस्य शामिल हैं।

- यह दुबई में स्थित है और इसे दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर (DMCC) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति क्या है?

- परिचय: भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) तथा आयातक (14%) है।

- खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10% है।

- शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।

- मुख्य किस्में: दलहन का उत्पादन संपूर्ण कृषि वर्ष में किया जाता है।

- रबी फसलों को बुवाई के दौरान हल्की ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, वानस्पतिक से लेकर फली बनने तक ठंडी जलवायु की और परिपक्वता/कटाई के दौरान गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है।

- खरीफ दलहनी फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक उनके पूरे जीवनकाल के दौरान गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है।

- रबी सीज़न की दलहन (कुल उत्पादन में 60% से अधिक योगदान): चना, चना (बंगाल चना), मसूर, अरहर।

- खरीफ सीज़न की दलहन: मूंग (हरा चना), उड़द (काला चना), तूर (अरहर दाल)।

- प्रमुख निर्यात गंतव्य (2022-23): बांग्लादेश, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नेपाल।

- महत्त्व:

- पोषण संबंधी पावरहाउस: दालें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं, जो मनुष्य के आहार को आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करती हैं।

- मृदा संवर्द्धन: ये फसलें मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, उर्वरता में सुधार करती हैं और अपनी फलीदार प्रकृति के कारण सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती हैं।

- जलवायु स्मार्ट फसल: दलहन सूखा-सहिष्णु (जल-गहन) फसलें हैं और कई अन्य फसलों की तुलना में इनमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, जो स्थिरता में योगदान देता है।

- फसल स्वास्थ्य और चक्रण: फसल चक्र में दालों को शामिल करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है, रोग चक्र कम होता है और खरपतवारों को कम करता है, जिससे स्वस्थ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा मिलता है।

- संबंधित चिंताएँ:

- उपज में अंतर: अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में भारत में दालों की कम उत्पादकता, जिससे मांग को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भरता होती है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum support price- MSP) अधिक होने के बावजूद, प्रति एकड़ दाल की कम उपज होने के कारण दलहन उपजाने वाले किसानों की कमाई कम हो गई है।

- दलहन फसलों पर ध्यान न देना: चावल व गेहूँ की खेती पर विशेष ज़ोर देने के कारण दालों के लिये अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास और बुनियादी ढाँचा तैयार हुआ।

- उच्च आयात निर्भरता: भारत को अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिये सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद कुछ दालों का आयात करने की आवश्यकता है, जिससे आत्मनिर्भरता प्रभावित हो रही है।

- उपज में अंतर: अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में भारत में दालों की कम उत्पादकता, जिससे मांग को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भरता होती है।

- संबंधित सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)- दलहन

- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना

- मूल्य स्थिरीकरण कोष

- तुअर दाल खरीद के लिये समर्पित पोर्टल: जिसके माध्यम से किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाज़ार मूल्य पर NAFED एवं नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) को बेच सकते हैं।

NAFED क्या है?

- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited- NAFED) की स्थापना 2 अक्तूबर, 1958 को गांधी जयंती के दिन पर की गई थी।

- यह बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

- यह भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है।

- यह वर्तमान में प्याज, दलहन और तिलहन जैसे कृषि उत्पादों के सबसे बड़े खरीददारों में से एक है।

आगे की राह

- द्वितीय हरित क्रांति की ओर बढ़ना: स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल प्रमाणित अधिक उपज वाली, रोग प्रतिरोधी दलहन किस्मों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना।

- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये बीज बैंकों, सामुदायिक बीज प्रणालियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जो दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये आवश्यक है।

- उत्पाद विविधीकरण और मूल्य संवर्द्धन: बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने और नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिये दाल के आटे, स्नैक्स एवं प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे मूल्य वर्द्धित उत्पादों का विकास करना।

- व्यापक किसान सहायता कार्यक्रम: दलहन किसानों के लिये व्यापक सहायता कार्यक्रम लागू करना, जिसमें ऋण, बीमा कवरेज और विस्तार सेवाओं तक पहुँच शामिल है।

- किसानों को सामूहिक रूप से सशक्त बनाने और बाज़ार में उनकी मोल-भाव की शक्ति को बढ़ाने के लिये किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations- FPO) को मज़बूत करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न.1 शस्यन तंत्र में धान और गेहूँ की गिरती हुई उपज के लिये क्या-क्या मुख्य कारण हैं? तंत्र में फसलों की उपज के स्थिरीकरण में शस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार होता है? (2017) प्रश्न.2 दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिये जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। (2017) |

भारतीय राजव्यवस्था

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), भारत के संविधान का अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)। मेन्स के लिये:राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), केंद्र तथा राज्यों द्वारा आबादी के कमज़ोर वर्गों के लिये कल्याण योजनाएँ और इन योजनाओं का प्रदर्शन। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सौंपी।

- रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों (SC) के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंर्तगत NCSC को दिये गए आदेश के अनुसार, यह आयोग का कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक तथा अन्य किसी भी समय पर जैसा अनुसूचित जाति आयोग उचित समझे संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) क्या है ?

- परिचय:

- NCSC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है।

- इतिहास:

- विशेष पदाधिकारी:

- प्रारंभ में संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था।

- 65वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1990:

- इसने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और साथ ही एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया।

- 89वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003:

- अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया, साथ ही SC तथा ST के लिये तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो थे:

- अनुच्छेद 338 के अंर्तगत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)।

- अनुच्छेद 338A के अंर्तगत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)।

- अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया, साथ ही SC तथा ST के लिये तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो थे:

- विशेष पदाधिकारी:

- संरचना:

- NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं।

- राष्ट्रपति इन पदों की नियुक्ति करते हैं, जैसा कि उनके हस्ताक्षर एवं मुहर वाले वारंट द्वारा स्वीकार होता है।

- उनकी सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- कार्य:

- अनुसूचित जाति के लिये संवैधानिक तथा अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करना और साथ ही उनके कामकाज का मूल्यांकन भी करना;

- अनुसूचित जाति के अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना;

- अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना एवं संघ या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

- राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समय पर जब वह उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

- अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उन सुरक्षा उपायों के साथ-साथ अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये संघ या राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना।

- वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा इसे इस ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

- NCSC की शक्ति:

- आयोग को अपनी संचालन प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

- किसी भी मामले की जाँच करते समय अथवा किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं–

- भारत के किसी भाग के किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

- दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना,

- शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और

- किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रति की अपेक्षा करना।

- केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- किसी भी मामले की जाँच करते समय अथवा किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं–

- आयोग को अपनी संचालन प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 15: यह अनुच्छेद विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करता है, अनुसूचित जातियों (SC) के संरक्षण और उत्थान पर बल देता है।

- अनुच्छेद 17: यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। यह सामाजिक भेदभाव को खत्म करने तथा सभी व्यक्तियों की समानता एवं सम्मान को बढ़ावा देता है।

- अनुच्छेद 46: यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

- अनुच्छेद 243D(4): यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में पंचायतों (स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों) में अनुसूचित जाति के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।

- अनुच्छेद 243T(4): यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) में अनुसूचित जाति के लिये सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।

- अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं (क्रमशः) में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

आगे की राह

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि नौकरशाही बाधाओं, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र ने NCSC की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है।

- इसके अतिरिक्त, शिकायतों के समाधान में देरी और SC समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में भी चिंताएँ हैं।

- इन मुद्दों के समाधान के लिये, NCSC को बढ़ी हुई स्वायत्तता, बढ़े हुए संसाधनों और प्रणालीगत भेदभाव को दूर करने के लिये अधिक सक्रिय उपायों से लाभ हो सकता है।

- आउटरीच कार्यक्रमों को मज़बूत करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना भी अनुसूचित जाति के अधिकारों की सुरक्षा में इसकी प्रभावशीलता में योगदान दे सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c)

अतः विकल्प (c) सही है। मेन्स:प्रश्न.1 स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी) के पार्टी भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017) प्रश्न.2 बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020) प्रश्न.3 “जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।” टिप्पणी कीजिये। (2018) प्रश्न.4 इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान (एसर्शन) के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। (2015) |

सामाजिक न्याय

एशिया-प्रशांत सतत् विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट, 2024

प्रिलिम्स के लिये:सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals- SDG), एशिया और प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट 2024, एशिया-प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP)। मेन्स के लिये:एशिया और प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट- 2024, निर्धनता और भूख से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एशिया-प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) ने एशिया-प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट- 2024 प्रकाशित की। यह रिपोर्ट सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में किये गए प्रयासों की सफलता की कहानियों, रुझानों और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर केंद्रित है।

एशिया और प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट क्या है?

- एशिया और प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र ESCAP के वार्षिक प्रमुख प्रकाशनों में से एक है। यह क्षेत्र में SDG प्रगति का एक संक्षिप्त विवरण/समीक्षा प्रदान करती है जो ESCAP और उसके भागीदारों द्वारा संचालित कई अन्य गतिविधियों के लिये आधार के रूप में कार्य करती है।

- यह SDG संकेतकों पर डेटा उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्राथमिकताओं, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर जनसंख्या समूहों को रेखांकित करती है, जो अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास रणनीतियों को आयाम देने में मदद कर सकती है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- समग्र प्रगति में विलंब:

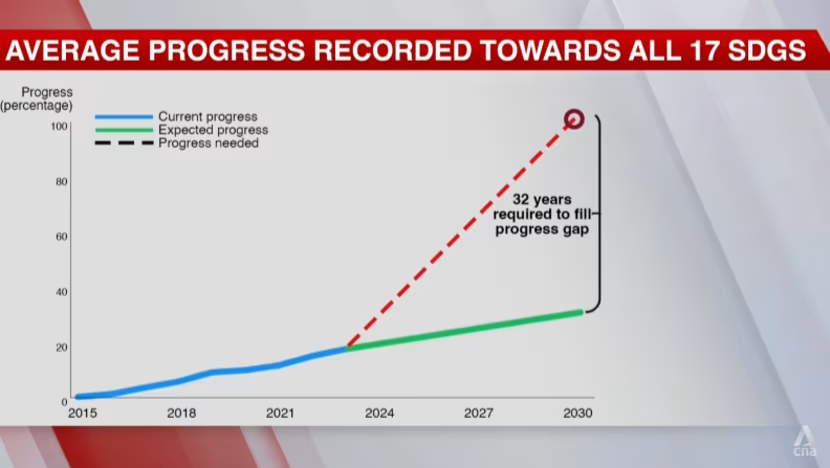

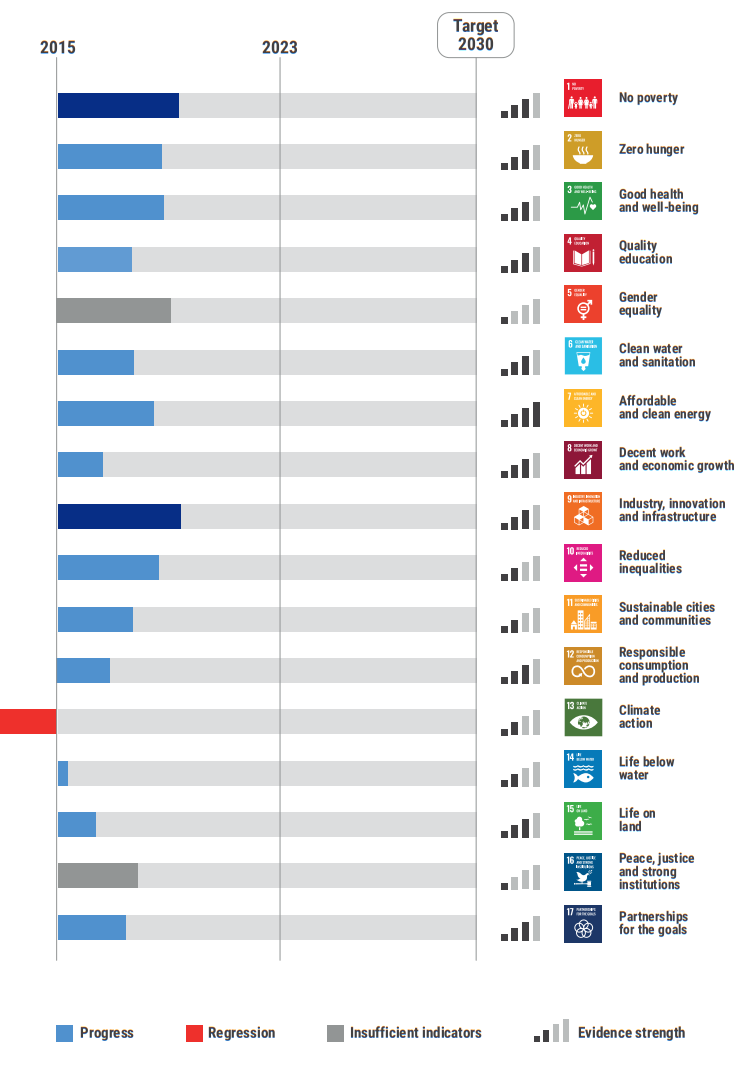

- 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्रगति आबादी के विभिन्न क्षेत्रों तथा एशिया और प्रशांत के पाँच उपक्षेत्रों के मध्य असमान एवं अपर्याप्त रूप से हुई है।

- वर्तमान प्रगति दर से, यह क्षेत्र 2062 तक भी सभी SDG लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो तय वर्ष 2030 से लगभग 32 वर्षों के अत्यधिक विलंब को चिह्नित करता है।

- परिमेय लक्ष्यों पर सीमित प्रगति:

- 116 परिमेय (निर्धारण/मापने योग्य) SDG लक्ष्यों में से केवल 11% को ही पूरा किया जा रहा है। यदि वर्तमान प्रक्षेप-पथ जारी रहता है, तो वर्ष 2030 तक क्षेत्र को आवश्यक प्रगति का केवल एक-तिहाई ही प्राप्त होने का अनुमान है।

- जलवायु कार्रवाई में विलंब:

- SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) पर प्रगति गंभीर रूप से पीछे है, SDG 13 के सभी लक्ष्य या तो स्थिर हैं या इनकी गति मंद है, जो राष्ट्रीय नीतियों में जलवायु कार्रवाई को शामिल करने और जलवायु से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिये समुत्थानशक्ति को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

- डेटा अंतराल के कारण निगरानी में व्यवधान:

- वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 169 SDG लक्ष्यों में से लगभग 67% आकलन योग्य/परिमेय नहीं हैं।

- जलवायु लक्ष्य (SDG 13) के तहत 62.5% संकेतकों में प्रगति की निगरानी के लिये आवश्यक डेटा का अभाव है।

- वर्ष 2017 के बाद से डेटा उपलब्धता में सुधार हुआ है लेकिन यह 3 जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों सहित 53 लक्ष्यों के लिये अपर्याप्त है।

- वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 169 SDG लक्ष्यों में से लगभग 67% आकलन योग्य/परिमेय नहीं हैं।

- लिंग असमानता:

- स्कूल नामांकन दर में समग्र प्रगति के बावजूद, क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा तथा रोज़गार के अवसरों तक पहुँचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- उनकी नामांकन दर कम है और उन्हें साक्षर होने के लिये संघर्ष करना पड़ता है। युवा महिलाओं को भी श्रम बाज़ारों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे युवा बेरोज़गारी की दर अधिक हो जाती है।

- इस बीच, पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियाँ उनके स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित होती हैं।

- वे आत्महत्या, दीर्घकालिक व्याधियों और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की उच्च दर से पीड़ित हैं।

- लक्ष्यों की परस्पर संबद्धता:

- भुखमरी की समाप्ति (SDG 2), अच्छा स्वास्थ्य और जीवनस्तर (SDG 3), स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (SDG 6), किफायती तथा स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7) व टिकाऊ शहरी व सामुदायिक विकास (SDG 11) जैसे लक्ष्यों पर प्रगति को भी सीमित कर दिया गया है।

- ये लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निकटता से संबंधित हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो क्षेत्र में प्रगति को बाधित कर सकती हैं।

- वैश्विक जोखिमों पर चेतावनी:

- जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाओं को अगले दशक में गंभीर वैश्विक जोखिमों के रूप में पहचाना गया है, जिससे SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये जलवायु कार्रवाई को संबोधित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

- राष्ट्रीय सफलता की कहानियाँ:

- फिलीपींस में दिव्यांग बच्चों के समर्थन की लागत का अनुमान लगाने के उद्देश्य से समर्पित अनुसंधान और विश्लेषण ने विकलांगता भत्ता प्रदान करने, विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिये हाल के कानून को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- वियतनाम में राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने डिजिटल परिवर्तन में तेज़ी लाने और युवाओं तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये कौशल एवं रोज़गार अंतर को समाप्त करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मूल्य पर प्रकाश डाला है।

- इस बीच उत्तर और मध्य एशिया में, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान में राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों को राज्यविहीन आबादी को बेहतर समर्थन देने के लिये उन्नत किया गया है।

- रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें:

- महिलाओं, लड़कियों, ग्रामीण आबादी और शहरी गरीबों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्रभावित करने वाली असमानताओं को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो स्वयं को शिक्षा तथा रोज़गार के अवसरों से वंचित पाते हैं।

- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने और विभिन्न सतत् विकास लक्ष्य (SDG) हासिल करने के लिये संधारणीय बुनियादी ढाँचे तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है।

- रिपोर्ट के अनुसार SDG पर भारत की प्रगति:

- भारत के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ, जो वर्ष 2019 में 60 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 66 हो गया।

- उल्लेखनीय उपलब्धियों में क्रमशः 83 और 92 के समग्र लक्ष्य स्कोर के साथ लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल व स्वच्छता) तथा लक्ष्य 7 (सस्ती व शुद्ध ऊर्जा) शामिल हैं।

एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग:

- एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- UNESCAP) संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

- इसमें भारत सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 53 सदस्य देश और 9 सहयोगी सदस्य देश शामिल हैं।

- गठन: इसका गठन वर्ष 1947 में किया गया था।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है।

- उद्देश्य: सदस्य राज्यों को परिणाम-उन्मुख परियोजनाएँ, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान कर संबद्ध क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) व्याख्या:

मेन्स:प्रश्न. वहनीय (अफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018) प्रश्न. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना एवं पुनः स्थापना करना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये। (2020) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत का औद्योगिक क्षेत्र

प्रिलिम्स के लिये:समयपूर्व वि-औद्योगीकरण, भारत का औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन, पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया 2.0, आत्मनिर्भर भारत अभियान, विशेष आर्थिक क्षेत्र मेन्स के लिये:भारत के औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, विनिर्माण बनाम क्षेत्र विकास |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

महामारी के बाद तेज़ी से सुधार होने के बावजूद, भारत 'समयपूर्व वि-औद्योगीकरण' का अनुभव कर रहा है, जिससे असमानता बढ़ गई है क्योंकि तेज़ी से विकास का लाभ एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को मिलता है, जिससे मौजूदा असमानताएँ बढ़ जाती हैं।

समयपूर्व वि-औद्योगीकरण क्या है?

- समयपूर्व वि-औद्योगीकरण एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि विकास की दिशा में समय से पहले धीमी होने लगती है।

- इस अवधारणा को वर्ष 2015 में तुर्की के अर्थशास्त्री दानी रोड्रिक (Dani Rodrik) द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था।

- अर्थशास्त्री आमतौर पर आर्थिक विकास को कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं में संक्रमण के रूप में देखते हैं।

- हालाँकि कुछ अर्थव्यवस्थाएँ सेवा क्षेत्र में समय से पहले बदलाव का अनुभव कर सकती हैं, जिससे विनिर्माण विकास में बाधा आ सकती है।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- श्रम-गहन औद्योगिकीकरण के लक्ष्य के साथ वर्ष 1991 में LPG सुधारों के बावजूद, यह प्रवृत्ति बनी रही।

- स्थिति: विशेष रूप से भारत की औद्योगीकरण की प्रगति अपर्याप्त रही है, वर्ष 2003-2008 (2003-08 के दौरान औद्योगिक विकास को 'ड्रीम रन' कहा जाता है) को छोड़कर, उत्पादन और रोज़गार में विनिर्माण का योगदान लगातार 20% से कम रहा है।

- भारत में स्थिर औद्योगीकरण के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश: यह भारतीय उद्योगों में नवाचार और तकनीकी प्रगति को सीमित करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा आती है।

- भ्रष्टाचार और लालफीताशाही: परमिट, लाइसेंस और मंज़ूरी प्राप्त करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा नौकरशाही की अक्षमताएँ बाधाएँ पैदा करती हैं एवं व्यापार करने की लागत में वृद्धि करती हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बाधित होता है।

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का आशय नियामक ढाँचे के बाहर संचालित होने वाली आर्थव्यवस्था से है जिसमें अक्सर कर की चोरी की जाती है जिनसे प्रतिस्पर्द्धा के दौरान औपचारिक औद्योगिक उद्यमों को नुकसान होता है और उनकी विकास संभावनाओं पर असर पड़ता है।

- कौशल भिन्नता: कार्यबल का कौशल और जो कौशल उद्योग तलाशते हैं, दोनों में भिन्नता है जो औद्योगिक क्षेत्र में अल्परोज़गार तथा अक्षमताओं में योगदान करती हैं।

- स्किल इंडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल 5% भारतीय आबादी ही औपचारिक रूप से कुशल है जबकि यह आँकड़ा ब्रिटेन में 68% और जर्मनी में 75% है।

- आपूर्ति शृंखला की सुभेद्यता और लचीलापन: आयातित कच्चे माल पर निर्भरता वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारतीय उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है जिसका समाधान करने के लिये घरेलू आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।

- औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये दृष्टिकोण: भारत को संबद्ध क्षेत्र में विकास के लिये प्रगतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- विनिर्माण विकास को प्रोत्साहित करने के लिये उच्च कौशल सेवाओं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

- यह उस पारंपरिक दृष्टिकोण का खंडन करता है जिसके अनुसार सेवाओं के विस्तार के लिये एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार आवश्यक है।

विनिर्माण विकास को प्रोत्साहित करने वाले सेवा क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

- पक्ष में तर्क:

- उपभोक्ता मांग में वृद्धि: एक संपन्न सेवा क्षेत्र नौकरियाँ और प्रयोज्य आय में वृद्धि करता है जो वस्तुओं के लिये उपभोक्ता मांग की वृद्धि में योगदान देता है जिससे अंततः संभावित रूप से विनिर्माताओं को लाभ होता है।

- उदाहरणार्थ सेवा क्षेत्र (जैसे- परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) में बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता वाहन, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विनिर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ा सकती है।

- आपूर्ति शृंखला एकीकरण: रसद, वितरण और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन जैसी सेवाएँ निर्माताओं को उपभोक्ताओं से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- एक सुदृढ़ सेवा क्षेत्र आपूर्ति शृंखलाओं की दक्षता बढ़ा सकता है, लागत कम कर सकता है और विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार कर सकता है।

- पूरक विशेषज्ञता: सेवा क्षेत्र डिज़ाइन और ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिसका निर्माताओं के पास अमूमन अभाव होता है।

- सेवाएँ निर्माताओं को ग्राहक प्राथमिकताओं, बाज़ार रुझानों और आपूर्ति शृंखला प्रदर्शन पर मूल्यवान डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं।

- इस डेटा का उपयोग उत्पादन, मूल्य निर्धारण और विपणन रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिये किया जा सकता है।

- उपभोक्ता मांग में वृद्धि: एक संपन्न सेवा क्षेत्र नौकरियाँ और प्रयोज्य आय में वृद्धि करता है जो वस्तुओं के लिये उपभोक्ता मांग की वृद्धि में योगदान देता है जिससे अंततः संभावित रूप से विनिर्माताओं को लाभ होता है।

- प्रतिकूल तर्क:

- बढ़ती असमानता: सेवा क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की मांग होती है, जिसे भारत पर्याप्त रूप से आपूर्ति करने के लिये संघर्ष करता है।

- यह कॉलेज स्नातकों और अन्य लोगों के बीच एक बड़ा भेद उत्पन्न करता है, जिससे विनिर्माण-आधारित विकास की तुलना में आय में अधिक असमानता उत्पन्न होती है।

- सेवा क्षेत्र में नियमित वेतन के लिये असमानता का गिनी गुणांक, विनिर्माण हेतु 35 की तुलना में 44 था, जो इस असमानता को उजागर करता है।

- सीमित प्रत्यक्ष संबंध: जबकि सेवा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं के लिये अप्रत्यक्ष मांग उत्पन्न कर सकता है, सेवाओं और विनिर्माण के बीच प्रत्यक्ष संबंध अभी भी सीमित है।

- बुनियादी उद्योगों की उपेक्षा: सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देने से भारत जैसे देशों के विनिर्माण विकास हेतु आवश्यक बुनियादी लघु उद्योगों के लिये महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की उपेक्षा हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और समुत्थानशीलता बाधित हो सकती है।

- बढ़ती असमानता: सेवा क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की मांग होती है, जिसे भारत पर्याप्त रूप से आपूर्ति करने के लिये संघर्ष करता है।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये हाल की सरकारी पहलें क्या हैं?

- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)

- PM गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान

- भारतमाला और सागरमाला परियोजना

- स्टार्ट-अप इंडिया

- मेक इन इंडिया 2.0

- आत्मनिर्भर भारत अभियान

- विशेष आर्थिक क्षेत्र

आगे की राह

- गहन औद्योगीकरण पर ध्यान केंद्रित करना: भारत को विनिर्माण को बढ़ाने के अतिरिक्त स्मार्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिये इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्विन्स जैसी उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- बुनियादी ढाँचा विकास: स्थिर और लागत प्रभावी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विद्युत् ऊर्जा उत्पादन, पारेषण तथा वितरण बुनियादी ढाँचे में सुधार करने की आवश्यकता है।

- कनेक्टिविटी में सुधार और रसद लागत को कम करने के लिये सड़क, रेलवे तथा बंदरगाह जैसे परिवहन नेटवर्क को अपग्रेड करना।

- कुशल संचार और डेटा विनिमय की सुविधा के लिये हाई-स्पीड इंटरनेट तक पहुँच का विस्तार करना।

- ग्रामीण औद्योगीकरण मॉडल: ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये नवीन मॉडल विकसित करना जो स्थानीय संसाधनों, कौशल एवं सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाते हैं।

- इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत विनिर्माण क्लस्टर अथवा सहकारी उद्यम स्थापित करने के साथ ही स्थानीय कारीगरों एवं उद्यमियों को सशक्त बनाना शामिल हो सकता है।

- जैव-आधारित विनिर्माण: भारत में नवीकरणीय फीडस्टॉक्स, बायोमटेरियल्स तथा जैव-प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके जैव-आधारित विनिर्माण में नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि करना जिससे जैव-अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: ‘आठ कोर उद्योग सूचकांक' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (a) कोयला उत्पादन उत्तर: b मेन्स:प्रश्न.1 "सुधार के बाद की अवधि में औद्योगिक विकास दर सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि से पीछे रह गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हालिया बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न.2 आम तौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर बाद में सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन भारत सीधे कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो गया। देश में उद्योग की तुलना में सेवाओं की भारी वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या मज़बूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? (2014) |

सामाजिक न्याय

वनवासियों के अधिकार और थानथाई पेरियार अभयारण्य

प्रिलिम्स के लिये:थानथाई पेरियार अभयारण्य, वन अधिकार अधिनियम (The Forest Rights Act- FRA), 2006, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिज़र्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व, वन-निवासी/वनवासी मेन्स के लिये:वन अधिकार अधिनियम, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और मान्यता का महत्त्व, भारत में जनजातियों द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दे, भारत के जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के तरीके |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में थानथाई पेरियार अभयारण्य की अधिसूचना के बाद की हालिया घटनाओं में, वनवासियों ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA) के तहत अपने अधिकारों के संभावित अस्वीकृति के बारे में चिंता व्यक्त की।

थानथाई पेरियार अभयारण्य की अधिसूचना के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- अधिसूचना में छह आदिवासी वन्य ग्रामों को अभयारण्य से बाहर रखा गया है, उन्हें राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता दिये बिना, 3.42 वर्ग किमी. के एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है।

- अधिसूचना मवेशी-चारण की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाती है, जो बरगुर मवेशियों की पारंपरिक प्रथाओं को प्रभावित कर सकती है, जो कि बरगुर वन्य पहाड़ियों की पारंपरिक नस्ल है।

- इस अधिसूचना में वन अधिकार धारकों या ग्राम सभा की सहमति का उल्लेख नहीं है, जैसा कि FRA, 2006 द्वारा अपेक्षित है।

नोट:

- मार्च 2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सभी वनों में मवेशी-चारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले पुराने आदेश को संशोधित किया और प्रतिबंध को राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा टाइगर रिज़र्व तक सीमित कर दिया।

- तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहाँ इस तरह का प्रतिबंध है।

- FRA, 2006 इस आदेश पर लागू नहीं होता है, जो खानाबदोश/चलवासी या पशुपालक समुदायों की मवेशी-चारण प्रथा और पारंपरिक संसाधनों तक पहुँच को स्वीकार करता है, यह आदेश राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा टाइगर रिज़र्व सहित सभी वनों पर लागू होता है। मवेशी-चारण अधिकार बस्ती-स्तर के गाँवों के सामुदायिक अधिकार हैं और उन्हें उनकी ग्राम सभाओं द्वारा विनियमित किया जाना है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 क्या है?

- परिचय:

- FRA, 2006 वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और पारंपरिक वन-निवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों जो उनकी आजीविका, निवास तथा सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिये आवश्यक हैं, को स्वीकार करता है।

- पूर्व में वन प्रबंधन नीतियों में वन निवासियों के हितों की अनदेखी की गई थी, यह अधिनियम वनों के साथ उनके सहजीवी संबंध को मान्यता प्रदान कर इन समुदायों द्वारा सामना किये गए चिरकालीन अन्याय को समाप्त करता है।

- FRA, 2006 के तहत वन निवासियों के अधिकार:

- FRA के तहत, वनवासियों को वैयक्तिक अधिकार जैसे स्व-खेती और आवास का अधिकार तथा साथ ही सामूहिक अथवा सामुदायिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं जिनमें चराई, मछली पकड़ना एवं वनों में जलाशयों तक पहुँच व खानाबदोश और घुमंतु समुदाय द्वारा पारंपरिक मौसम के अनुसार संसाधनों का उपयोग शामिल हैं।

- अधिनियम विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के अधिकारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रथागत अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्जनन अथवा प्रबंधन के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करता है।

- इसके अतिरिक्त यह वन-निवासी समुदायों की बुनियादी ढाँचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विकास संबंधी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के आवंटन का प्रावधान करता है।

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा एवं पारदर्शिता के अधिकार के साथ सहयोग के रूप में, FRA जनजातीय जनसंख्या को उनके पुनर्वास व पुनर्व्यस्थापन हुए बिना बेदखल किये जाने से बचाता है।

- यह अधिनियम ग्राम सभा को अधिनियम के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व सौंपता है है।

- इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा, जनजातियों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत, जनजातीय जनसंख्या को स्थानीय नीतियों और उन्हें प्रभावित करने वाली योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका वाला एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय भी है।

- FRA, ग्राम सभा को वन अधिकारों को निर्धारित करने और मान्यता देने तथा संरक्षित क्षेत्रों के भीतर एवं साथ ही उनकी प्रथागत व पारंपरिक सीमाओं के भीतर वनों, वन्यजीवों और जैवविविधता की रक्षा तथा संरक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपता है एवं उन्हें अधिकृत करता है।

- FRA का उल्लंघन, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के में वर्ष 2016 के संशोधन के तहत अपराध माना जाता है।

- FRA के अनुसार वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों में से एक है।

नोट:

- वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम (WLPA), 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित करते समय, सरकार को FRA, 2006 के तहत अधिकारों का आकलन करने और ग्राम सभाओं से सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है।

- FRA 2006, वर्ष 2006 में FRA बाद के कानून को WLPA, 1972 पर प्राथमिकता दी जाती है। WLPA का कोई भी खंड जो FRA के विरोध में है, उसे शून्य माना जाता है।

थानथाई पेरियार अभयारण्य से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं

- थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के इरोड ज़िले की बरगुर पहाड़ियों में 80,114.80 हेक्टेयर में विस्तृत है।

- इसे राज्य का 18वाँ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है।

- पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित यह अभयारण्य समृद्ध जैवविविधता रखता है।

- अभयारण्य सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व, माले महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिज़र्व एवं कावेरी वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ने वाले बाघ गलियारे का हिस्सा है।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त और साथ ही यह बाघों की व्यवहार्य आबादी का समर्थन भी करता है तथा उनके संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिज़र्व का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हाथियों तथा भारतीय गौर की अधिक आबादी रहती है।

- यह पलार नदी के लिये जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो कृषि गतिविधियों जल उपलब्ध कराते हुए कावेरी नदी में गिरती है।

बायोस्फियर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य की तुलना

|

विशेषता |

बायोस्फियर रिज़र्व |

राष्ट्रीय उद्यान |

वन्यजीव अभयारण्य |

|---|---|---|---|

|

उद्देश्य |

सतत् विकास को बढ़ावा देना, जैवविविधता, सांस्कृतिक विरासत एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना |

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, मानवीय हस्तक्षेप से बचाना, |

जंगली जानवरों के आवासों की रक्षा करना, प्रजनन को बढ़ावा देना |

|

प्रबंधन |

यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सरकार के स्वामित्व में है। |

राष्ट्रीय उद्यानों पर सरकार का पूर्ण अधिकार है। |

ये सरकार के अधीन हो सकते हैं या निजी संस्थाओं के अधीन हो सकते हैं। |

|

क्षेत्र |

कोर ज़ोन (कठोरता से संरक्षित), बफर ज़ोन (सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति), ट्रांज़िशन ज़ोन (सतत् विकास को प्रोत्साहित) |

आमतौर पर ज़ोन में विभाजित नहीं किया जाता है |

आम तौर पर ज़ोन में विभाजित नहीं किया जाता है |

|

मानवीय गतिविधियाँ |

कोर ज़ोन में प्रतिबंधित, बफर ज़ोन में सीमित, ट्रांजिशन ज़ोन में प्रोत्साहित किया गया |

प्रतिबंधित, मुख्य रूप से मनोरंजक उद्देश्यों के लिये |

जानवरों को परेशानी से बचाने के लिये प्रतिबंधित, शैक्षणिक पहुँच सीमित |

|

उदाहरण |

नंदा देवी (उत्तराखंड), नोकरेक (मेघालय) |

जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड), बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश) |

गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात), चिल्का झील पक्षी अभयारण्य (ओडिशा) |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिये निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019) (a) तीसरी अनुसूची उत्तर: (b) प्रश्न. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित में कथनों में से कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? (2022) (a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीने से गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। उत्तर: (a) |

भारतीय राजव्यवस्था

मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार

प्रिलिम्स के लिये:तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 मेन्स के लिये:तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण का अधिकार, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने यह जाँचने का फैसला किया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जिससे यह बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या धर्मनिरपेक्ष कानूनों को अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी को अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी।

- तर्क दिया गया है कि इस मामले में भरण-पोषण CrPC की धारा 125 पर प्रचलित मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

मुस्लिम स्त्री अधिनियम, 1986 कैसे विकसित हुआ है?

- 1986 से पहले: CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण:

- मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन से पहले, मुस्लिम महिलाएँ अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती थीं।

- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसकी पुष्टि हुई।

- 1986 अधिनियम:

- शाह बानो मामले के जवाब में, भारतीय संसद ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम बनाया, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का दावा करने के लिये एक विशिष्ट तंत्र प्रदान किया गया।

- इसने भरण-पोषण की अवधि को इद्दत अवधि तक सीमित कर दिया और राशि को महिला को दिये जाने वाले मेहर या दहेज़ से जोड़ दिया।

- इद्दत एक अवधि है, आमतौर पर तीन महीने की, जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्विवाह करने से पहले पालन करना होता है।

- डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामला, 2001:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा लेकिन मुस्लिम महिला के पुनर्विवाह तक भरण-पोषण पाने का अधिकार बढ़ा दिया। हालाँकि इसने भरण-पोषण की अवधि को घटाकर इद्दत पूरा करने तक कर दिया।

- वर्ष 2009:

- वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएँ CrPC की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि के बाद भी गुज़ारा भत्ता का दावा कर सकती हैं, जब तक कि वे पुनर्विवाह नहीं करती हैं।

- इसने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि CrPC प्रावधान किसी भी धर्म पर लागू होता है।

- वर्ष 2019:

- पटना उच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास CrPC की धारा 125 और वर्ष 1986 अधिनियम दोनों के तहत गुज़ारा भत्ता मांगने का विकल्प है।

- यह दोनों कानूनों की समवर्ती प्रयोज्यता को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम महिलाएँ किसी भी प्रावधान के तहत अपने अधिकारों से वंचित न हों।

- वर्तमान मामला:

- वर्तमान मामले में अपीलकर्त्ता की अपील शामिल है, जिसकी पूर्व पत्नी ने हैदराबाद में एक पारिवारिक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उसे तलाक दिया था और साथ ही CrPC की धारा 125 के तहत मासिक रखरखाव का दावा किया था।

- पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 के प्रावधान, एक विशेष कानून होने के कारण CrPC की धारा 125 पर प्रभावी होंगे।

- उन्होंने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष राहत की मांग नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 1986 का अधिनियम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को महर तथा अन्य निर्वाह के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी ने वर्ष 1986 अधिनियम की तुलना में CrPC प्रावधानों के लिये अपनी प्राथमिकता बताते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई हलफनामा दायर नहीं किया, जैसा कि बाद की धारा 5 के अनुसार आवश्यक था।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019:

- एक मुस्लिम महिला जिसे उसके पति ने तलाक कहकर तलाक दे दिया है, वह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत भरण-पोषण भत्ता मांग सकती है।

- यह अधिनियम एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य तरीके से तलाक की किसी भी घोषणा को शून्य एवं अवैध घोषित करता है।

- यह अधिनियम एक विशेष कानून है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रावधानों को समाप्त करता है, जो पत्नियों, बच्चों तथा माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है।

- हालाँकि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला, अधिनियम द्वारा शासित नहीं होने और किसी अन्य कानून या रिवाज़ के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का विकल्प चुन सकती है।

मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं?

- वर्ष 1986 अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या:

- न्यायालय के अनुसार वर्ष 1986 के अधिनियम की धारा 3 में एक गैर-अस्पष्ट खंड है (तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद) यह दर्शाता है कि यह CrPC की धारा 125 जैसे अन्य कानूनों के तहत वैकल्पिक उपचारों पर रोक नहीं लगाता है।

- एमिकस क्यूरे/न्याय मित्र प्रस्तुतीकरण:

- एमिकस क्यूरे/न्याय मित्र ने न्यायालय की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की और इस बात पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि क्या वर्ष 1986 का अधिनियम CrPC की धारा 125 के तहत अधिकार को समाप्त कर देता है।

- एमिकस क्यूरे/न्याय मित्र वह व्यक्ति या संस्था है जो मामले में पक्षकार नहीं है लेकिन न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता करने के लिये विशेषज्ञता या जानकारी प्रदान करता है।

- एमिकस क्यूरे/न्याय मित्र ने न्यायालय की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की और इस बात पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि क्या वर्ष 1986 का अधिनियम CrPC की धारा 125 के तहत अधिकार को समाप्त कर देता है।

- संवैधानिक सिद्धांत:

- न्यायाधीशों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 1986 के अधिनियम की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहिये कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएँ देश में अन्य तलाकशुदा महिलाओं के लिये उपलब्ध सभी भरण-पोषण के अधिकारों की हकदार हैं।

- उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के साथ कम अनुकूल/प्रतिकूल व्यवहार करना अनुच्छेद 14, 15 और 21 सहित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

- विधायी आशय:

- याचिकाकर्त्ता के इस तर्क को खारिज़ करते हुए कि वर्ष 1986 के अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को CrPC की धारा 125 के तहत राहत की मांग करने से रोकना था, न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा विधायी आशय था, तो अधिनियम में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होगा।

- ऐसी स्पष्ट भाषा की अनुपस्थिति का अर्थ है कि मुस्लिम महिलाओं पर धारा 125 के तहत राहत की मांग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

संबंधित पूर्व न्यायिक उदाहरण क्या हैं?

- अर्शिया रिज़वी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022, रज़िया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022 और शकीला खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2023 जैसे फैसलों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दावे के अधिकार की पुष्टि की है कि इद्दत अवधि पूरी होने के बाद भी CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण/निर्वहन का प्रावधान है, जब तक कि वह विवाह/निकाह नहीं कर लेती।

- मुजीब रहमान बनाम तस्लीना मामले, 2022 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निर्णय किया कि 1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत अनुतोष प्राप्त न होने तक एक विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा मुस्लिम महिला CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

- यह आदेश तब तक क्रियान्वित रहता है जब तक कि धारा 3 के तहत संबद्ध व्यक्ति द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

- नौशाद फ्लोरिश बनाम अखिला नौशाद, केस 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि एक मुस्लिम पत्नी जिसने खुला (पत्नी के कहने पर और उसकी सहमति से तलाक) की घोषणा करके तलाक लिया था, वह CrPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती है।

- CrPC की धारा 125(4) के अनुसार, एक पत्नी की अपने पति के साथ रहने की अनिच्छा अनिवार्य रूप से उससे मुक्त होने के लिये खुला के माध्यम से तलाक के लिये दाखिल करने के समान है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? (2019) (a) अनुच्छेद 19 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। मेन्स:प्रश्न: रीति-रिवाज़ों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतिविरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? (2020) |