विश्व इतिहास

होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध

प्रिलिम्स के लिये:प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद का अंत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मेन्स के लिये:द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और प्रभाव, वैश्विक शक्तियों का उदय, संयुक्त राष्ट्र का उदय, AI का नैतिक उपयोग, AI से संबंधित चिंताएँ। |

स्रोत: UNESCO

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों के बारे में गलत सूचना तथा नफरत से प्रेरित कहानियों को प्रसारित करने के लिये किया जा रहा है।

- इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि AI द्वारा होलोकॉस्ट से संबंधित असत्य या भ्रामक विषय वस्तु का निर्माण भी हो सकता है, जिससे यहूदी-विरोधी (यहूदी लोगों के प्रति घृणा, पूर्वाग्रह) भावना के प्रसार को बढ़ावा मिल सकता है।

होलोकॉस्ट:

- परिचय:

- 'होलोकॉस्ट' शब्द ग्रीक भाषा के "होलोकॉस्टन" से प्रेरित है, जिसका अर्थ है "आग से भस्म होने वाली भेंट"।

- यह शब्द एडोल्फ हिटलर के नाजी शासन द्वारा लगभग 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों के उत्पीड़न एवं हत्या को संदर्भित करता है।

- यह घटना वर्ष 1941 से 1945 के बीच की है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1933 से (जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया था) हो गई थी।

- कारण:

- यहूदी विरोधी भावना और नस्लीय शुद्धता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित नाजियों ने यहूदियों को अपने लिये खतरा माना था। इनके द्वारा अन्य समूहों को उनकी नस्लीय, वैचारिक तथा राजनीतिक मान्यताओं के कारण भी अलग-थलग कर दिया गया।

- ऐतिहासिक संदर्भ:

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) में जर्मनी की हार और उसके बाद 1930 के दशक की वैश्विक आर्थिक महामंदी से इस देश में एक उथल-पुथल भरा माहौल हो गया था, जिसके कारण एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का उदय हुआ था।

- वर्ष 1933 में हिटलर को जर्मन चांसलर नियुक्त किया गया था और उसके तुरंत बाद उसने सरकार तथा देश पर अपना नियंत्रण मज़बूत करना शुरू कर दिया था।

- सत्ता में आने के बाद हिटलर ने सभी राजनीतिक विरोधियों को दबाने, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने तथा नाजी शासन द्वारा अवांछनीय माने जाने वाले विभिन्न समूहों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था।

- नाज़ियों द्वारा समलैंगिक, रोमानी तथा विकलांगों के साथ विशेष रूप से यहूदियों को निशाना बनाया गया था।

- यहूदियों का उत्पीड़न:

- जर्मनी में यहूदियों की संख्या 1% से भी कम थी, लेकिन इस समुदाय को आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त माना जाता था।

- प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्ष 1930 के दशक की आर्थिक महामंदी के लिये हिटलर ने यहूदियों को दोषी ठहराया था।

- यहूदियों से उनके नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को छीनने के लिये कई कानून बनाए गए और साथ ही नाज़ी अर्धसैनिकों ने यहूदी समुदायों को आतंकित किया।

- वर्ष 1938 में क्रिस्टलनचट (टूटे शीशे/काँच की रात) जैसी घटनाओं के साथ स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई, जिसके दौरान नाज़ी भीड़ ने यहूदियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों, आराधनालयों एवं घरों को नष्ट कर दिया तथा बड़ी संख्या में यहूदियों पर हमला किया और उन्हें मार डाला।

- जैसे-जैसे उत्पीड़न बढ़ता गया, वर्ष 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और यहूदियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई।

- इस आक्रमण ने हिटलर के आक्रामक विस्तारवाद की शुरुआत को चिह्नित किया जिसका उद्देश्य जर्मन लोगों के लिये लेबेन्सराम (Lebensraum- रहने की जगह) सुरक्षित करना था।

- अंतिम समाधान:

- "यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान" नाज़ियों द्वारा यहूदी आबादी को समाप्त करने के लिये लाखों यहूदियों के नरसंहार का एक व्यवस्थित और संगठित प्रयास था।

- नाज़ियों का मानना था कि यहूदियों को पलायन के लिये विवश करने की तुलना में उन्हें मारना अधिक "उचित" रहेगा।

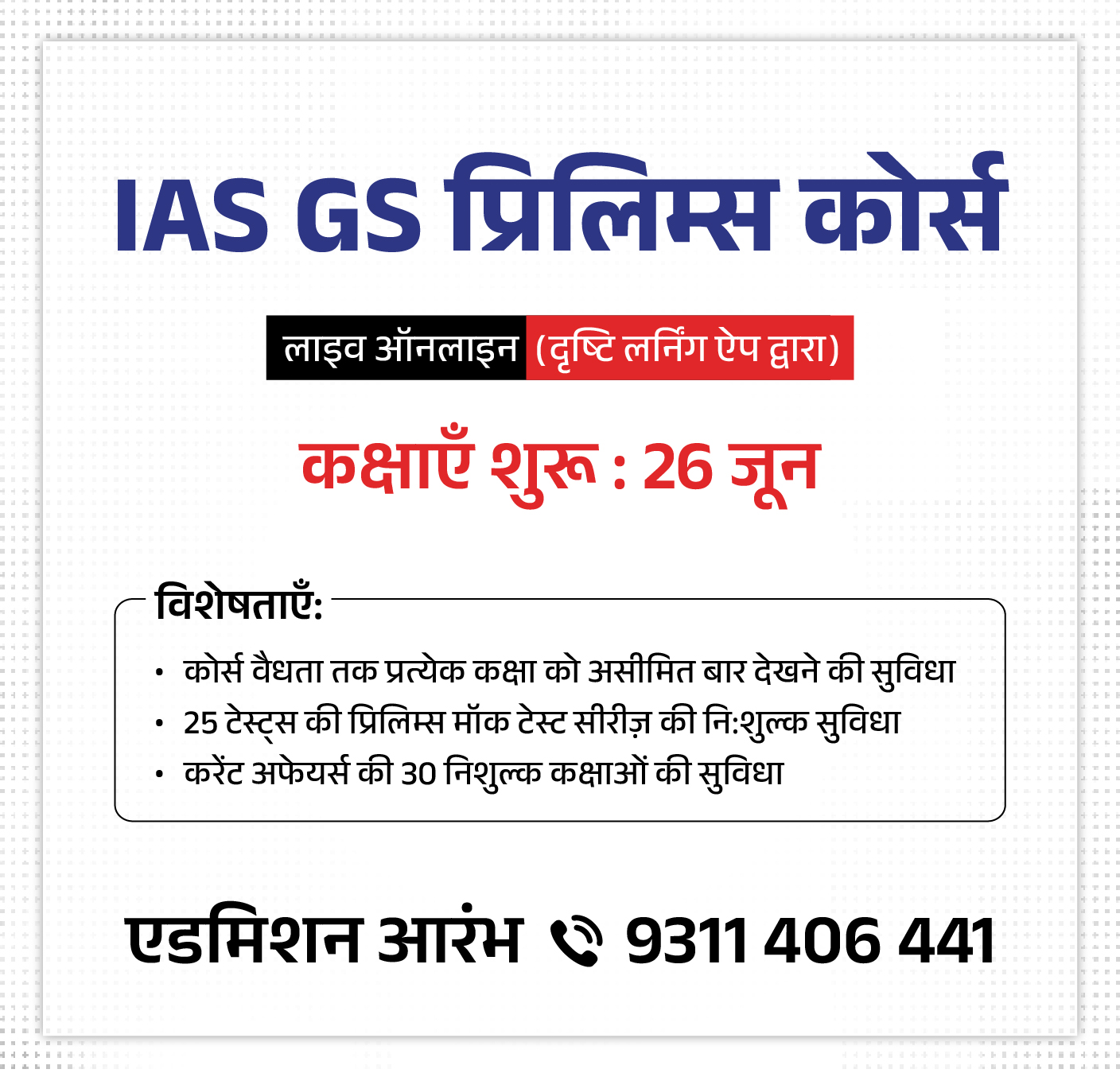

- इस योजना की शुरुआत यहूदी लोगों के बढ़ते हुए अलगाव के परिणामस्वरूप हुई, जिसके बाद उन्हें बलपूर्वक यातना शिविरों में भेज दिया गया।

- लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजने एवं बलात् श्रम करवाने के साथ-साथ उन्हें जटिल परिस्थितियों में रखा गया।

- कुछ यातना शिविरों में परिष्कृत गैस कक्ष थे, जिनका उपयोग यहूदियों और अन्य "अवांछनीय" जनसंख्या समूहों की सामूहिक हत्या के लिये किया जाता था।

- ऑशविट्ज़ तथा यातना शिविर:

- यातना शिविर ऐसे कारावास के स्थान थे जहाँ अवांछनीय या खतरा समझे जाने वाले लोगों को कैद करके रखा जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था।

- ऑशविट्ज़ (पोलैंड में) सबसे बड़ा नाज़ी यातना शिविर था।

- यह नरसंहार की क्रूरता का प्रतीक बन गया, क्योंकि 1.1 मिलियन से अधिक लोग, जिनमें अधिकतर यहूदी थे, यातना, भुखमरी, बीमारी और गैस चैंबरों में मारे गए।

- वर्ष 1945 में आज़ाद हुआ यह शिविर अब पीड़ितों के लिये एक स्मारक के रूप में कार्य करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट/नरसंहार स्मरण दिवस:

- ऑशविट्ज़ अपने कैदियों पर शिविर के सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जाने वाली क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के लिये कुख्यात हो गया, जो प्राय: केवल द्वेष तथा परपीड़ा का आनंद लेने के लिये उन्हें यातना देते तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे।

- 27 जनवरी 1945 को रेड आर्मी (सोवियत संघ की सशस्त्र सेना) द्वारा शिविर को मुक्त कराने के साथ ही इसके भयानक अभियानों का अंत हो गया, इस दिन को अब पीड़ितों की स्मृति को सम्मान देने के लिये विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध क्या था?

- परिचय:

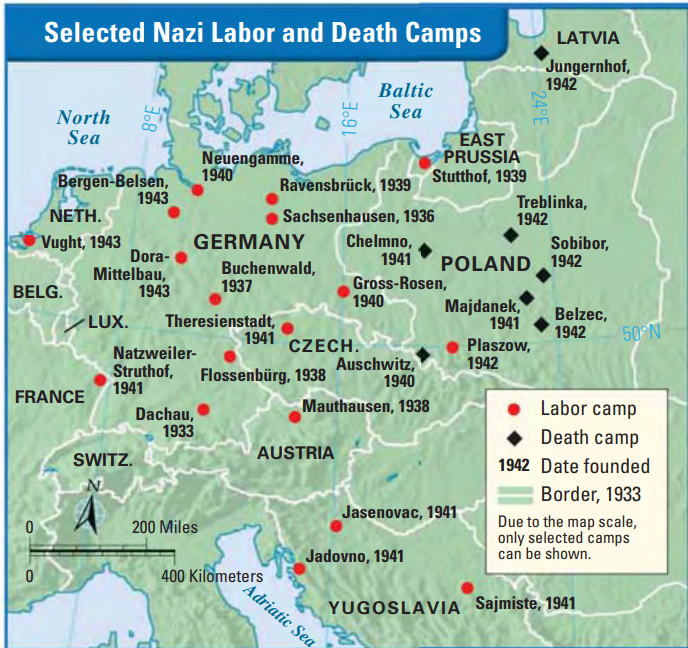

- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) मानव इतिहास के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और विनाशकारी संघर्षों में से एक है।

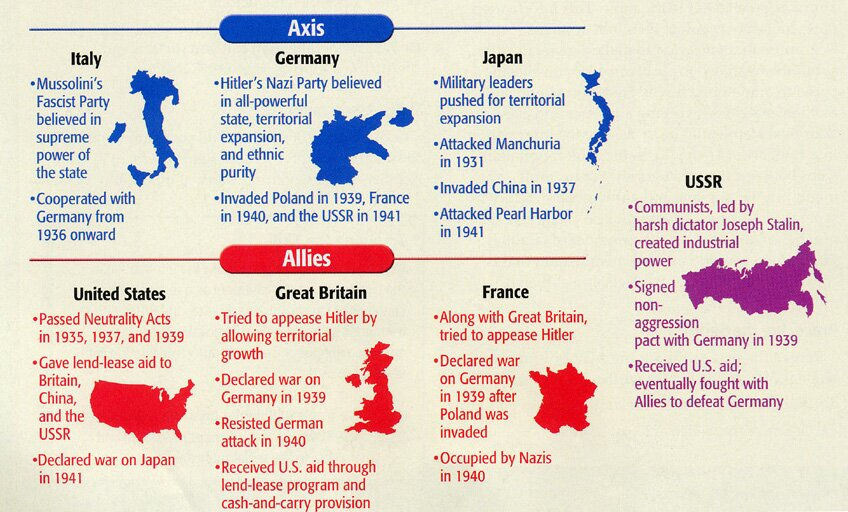

- यह युद्ध धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली और जापान) तथा मित्र राष्ट्रों (फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन) के बीच लड़ा गया था।

- लगभग 100 मिलियन लोगों का सैन्यीकरण किया गया तथा 50 मिलियन लोग मारे गए (जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% है)।

नोट

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) मित्र राष्ट्रों (फ्राँस, रूस और ब्रिटेन) तथा धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, ओटोमन साम्राज्य एवं बुल्गारिया) के बीच लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई।

- युद्ध के कारण:

- वर्साय की संधि: प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विजयी मित्र शक्तियों ने जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर किया, जिसके तहत जर्मनी को युद्ध हेतु दोष स्वीकार करना पड़ा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, क्षेत्र खोना पड़ा तथा उसे बड़ी सेना रखने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा।

- इस अपमान ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में उग्र-राष्ट्रवाद और नाजी शासन के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया।

- राष्ट्र संघ की विफलता: वैश्विक शांति बनाए रखने के लिये वर्ष 1919 में स्थापित राष्ट्र संघ अंततः सभी देशों के इसमें शामिल न होने तथा सैन्य आक्रमण को रोकने हेतु सेना के अभाव के कारण विफल हो गया।

- उदाहरणों में संघर्षों में हस्तक्षेप करने में लीग की असमर्थता शामिल है, जैसे कि इथियोपिया पर इतालवी आक्रमण और मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, जिससे इसकी विश्वसनीयता तथा प्रभावशीलता कम हो गई।

- व्यापक मंदी: 1930 के दशक की वैश्विक आर्थिक मंदी ने कई देशों में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे उग्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा मिला।

- जर्मनी और जापान जैसे देशों के सामने आई आर्थिक कठिनाइयों ने उन्हें संसाधनों तथा बाज़ारों को सुरक्षित करने के लिये आक्रामक विस्तारवादी नीतियों को अपनाने हेतु प्रेरित किया।

- अधिनायकवादी शासन का उदय: नाजी जर्मनी, फासीवादी इटली और इंपीरियल जापान जैसे सत्तावादी तथा अधिनायकवादी शासन की स्थापना, उनकी विस्तारवादी एवं सैन्यवादी विचारधाराएँ, युद्ध के फैलने का एक प्रमुख कारक थीं।

- ये शासन अक्सर सैन्य बल के प्रयोग के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे।

- पोलैंड पर जर्मन आक्रमण (1939): यह आक्रमण म्यूनिख समझौते का उल्लंघन था और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बना।

- इस आक्रमण के कारण फ्राँस और यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे यूरोप में युद्ध की शुरुआत हो गई।

- एशिया में जापानी विस्तार: चीन पर आक्रमण और वर्ष 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले सहित एशिया में जापानी साम्राज्य की आक्रामकता ने संयुक्त राज्य अमेरिका को संघर्ष में ला खड़ा किया।

- जापान की विस्तारवादी नीतियों और प्रशांत क्षेत्र में संसाधनों तथा क्षेत्रों पर नियंत्रण की इच्छा ने प्रशांत क्षेत्र में युद्ध छिड़ने में योगदान दिया।

- वर्साय की संधि: प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विजयी मित्र शक्तियों ने जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर किया, जिसके तहत जर्मनी को युद्ध हेतु दोष स्वीकार करना पड़ा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, क्षेत्र खोना पड़ा तथा उसे बड़ी सेना रखने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा।

- युद्ध का अंत और उसके बाद की स्थिति:

- युद्ध का अंत: यूरोप में युद्ध 8 मई, 1945 को बर्लिन पर कब्ज़े और एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया।

- प्रशांत क्षेत्र में युद्ध हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट के साथ समाप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया।

- नई महाशक्तियाँ: द्वितीय विश्व युद्ध ने देशों और महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव ला दिया। ब्रिटेन एवं फ्राँस जैसी महाशक्तियाँ अपनी प्रमुखता खो रही हैं, उनका स्थान अमेरिका और USSR ने ले लिया है।

- विऔपनिवेशीकरण का प्रारंभ: द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् ब्रिटेन एवं फ्राँस को महत्त्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यों पर उनका नियंत्रण कमज़ोर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अफ्रीका तथा एशिया में विऔपनिवेशीकरण हुआ एवं संप्रभु राष्ट्र-राज्यों की स्थापना के लिये सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया।

- युद्ध का अंत: यूरोप में युद्ध 8 मई, 1945 को बर्लिन पर कब्ज़े और एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

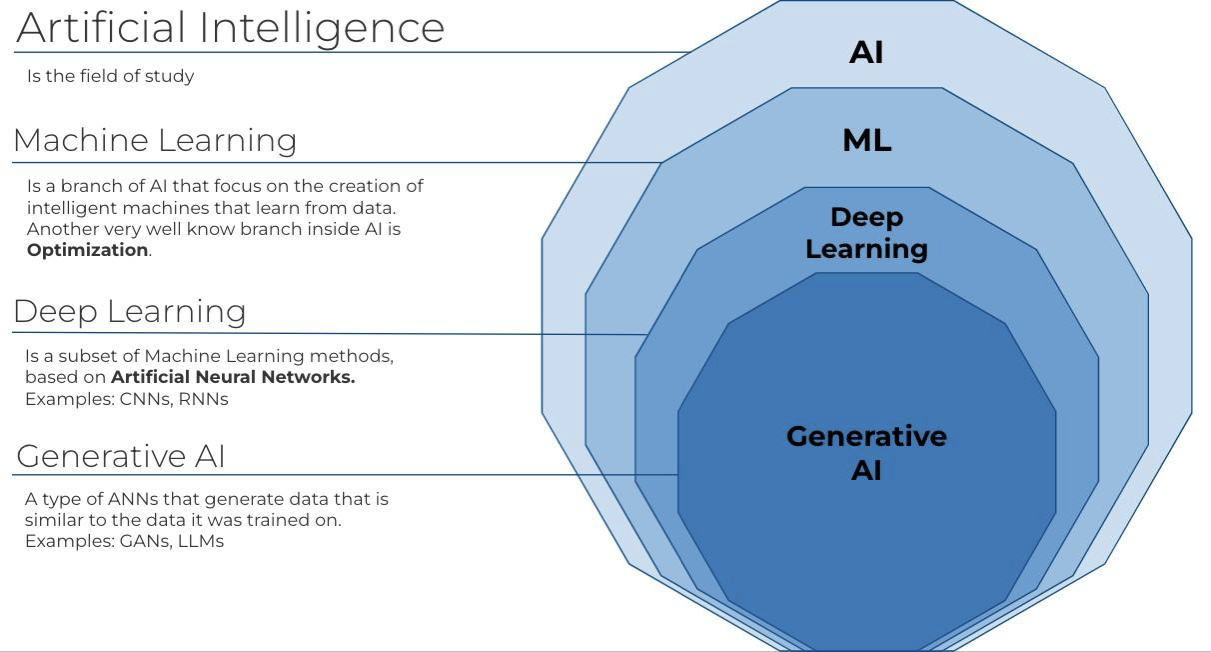

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI, वह तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानवीय बुद्धिमत्ता तथा समस्या-समाधान क्षमताओं का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है।

- यह कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की वह क्षमता है, जो ऐसे कार्य करती है जिन्हें आमतौर पर मनुष्य करते हैं क्योंकि उन्हें मानवीय बुद्धिमत्ता और विवेक की आवश्यकता होती है।

- विशेषताएँ और घटक:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी तर्कसंगतता और ऐसे कार्य करने की क्षमता है, जिसके द्वारा किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। AI का एक उपसमूह मशीन लर्निंग (ML) है।

- डीप लर्निंग (DL) तकनीक टेक्स्ट, इमेज या वीडियो जैसे बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा के अवशोषण के माध्यम से इस स्वचालित शिक्षण को सक्षम बनाती हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न.1 द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाले वैचारिक कारकों, विशेष रूप से फासीवाद और नाज़ीवाद के उदय की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। तुष्टिकरण की विफलता ने युद्ध के प्रारंभ होने में किस प्रकार योगदान दिया? प्रश्न.2 नाज़ीवाद और फासीवाद के बीच अंतर का विश्लेषण कीजिये। प्रश्न.3 “द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्रवादी तनाव, अनसुलझे मुद्दों और आर्थिक मंदी का परिणाम था।" चर्चा कीजिये। प्रश्न.4 द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने में 'तुष्टिकरण' की नीति को किस हद तक गलत ठहराया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

निर्यात केंद्र के रूप में ई-कॉमर्स

प्रिलिम्स के लिये:व्यापारिक निर्यात, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति मेन्स के लिये:ई-कॉमर्स निर्यात नीति का महत्त्व |

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने नई सरकार के लिये 100 दिन का एजेंडा रोडमैप जारी किया है, जिसमें निर्यात हेतु ई-कॉमर्स का उपयोग करने की योजना शामिल है। भारत ने वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सीमा पार ई-कॉमर्स को एक प्रमुख रणनीति के रूप में पहचाना है।

ई-कॉमर्स में 100 दिवसीय एजेंडा क्या है?

- 100 दिवसीय एजेंडा: ऑनलाइन निर्यात को समर्थन देने के लिये ई-कॉमर्स हब विकसित करने का कार्यक्रम सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे का मुख्य फोकस है।

- वाणिज्य विभाग, शुल्क मुक्त रिटर्न और तीव्र सीमा शुल्क निकासी के लिये राजस्व विभाग के साथ मिलकर काम करता है।

- आर्थिक संभावना: वर्ष 2023 में सीमा पार ई-कॉमर्स व्यापार लगभग 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- चीन का ई-कॉमर्स निर्यात लगभग 350 बिलियन अमरीकी डॉलर का है, जबकि भारत का ऑनलाइन माध्यम से निर्यात केवल 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का है।

- रिटर्न लॉजिस्टिक्स चुनौती: ई-कॉमर्स में लगभग 25 प्रतिशत वस्तुओं का पुनः आयात किया जाता है, जिससे इन वस्तुओं के लिये शुल्क मुक्त आयात आवश्यक हो जाता है।

- इन वस्तुओं को शुल्क-मुक्त दर्जा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है।

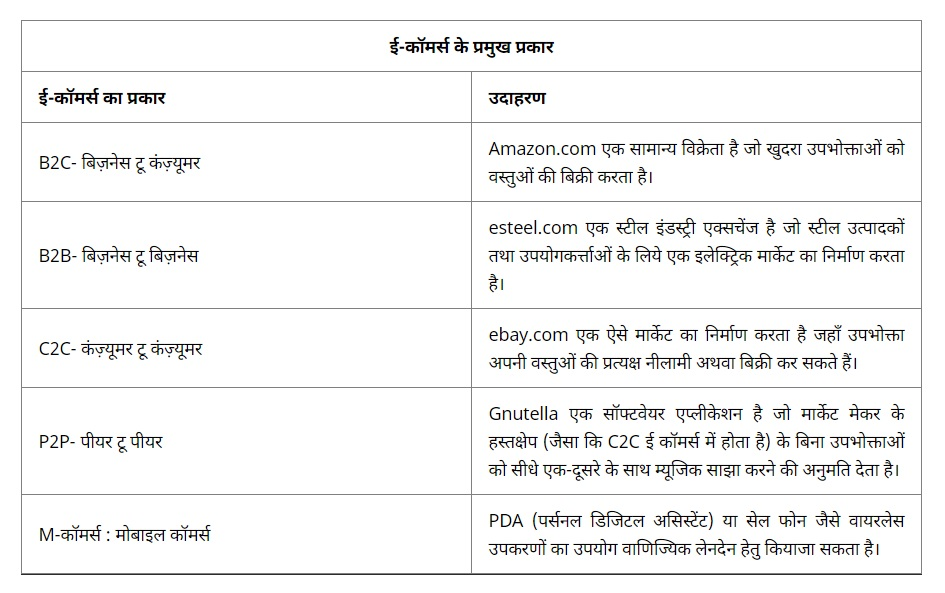

ई-कॉमर्स क्या है?

- परिचय: ई-कॉमर्स में इंटरनेट के माध्यम से सामान और सेवाएँ खरीदना तथा बेचना शामिल है। वर्ष 2023 तक, भारत वैश्विक स्तर पर आठवें सबसे बड़े ई-कॉमर्स बाज़ार के रूप में स्थान रखता है।

- ई-कॉमर्स में गतिविधियों का एक व्यापक दायरा शामिल है, जिसमें उत्पादों की खरीद-बिक्री की सुविधा प्रदान करने वाले ऑनलाइन खुदरा प्लेटफॉर्म से लेकर सुरक्षित और सुविधाजनक वित्तीय लेन-देन को सक्षम करने वाली डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ शामिल हैं।

- वर्गीकरण:

- बाज़ार आधारित मॉडल: इसमें ई-कॉमर्स इकाई खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिये एक IT प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिसका उदाहरण अमेज़न तथा फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ हैं।

- इन्वेंटरी-आधारित मॉडल: इसमें ई-कॉमर्स इकाई का स्वामित्व होता है तथा वह अपनी इन्वेंटरी से वस्तुओं और सेवाओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है, जैसा कि मिंत्रा (Myntra) एवं नाइका (Nykaa) जैसे प्लेटफॉर्मों के मामले में देखा गया है।

- ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति नहीं है।

- वर्तमान स्थिति: भारत के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, वित्त वर्ष 2023 में सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो वर्ष 2022 की तुलना में 22% की वृद्धि को दर्शाता है।

- विगत सात वर्षों में भारतीय खिलौनों के निर्यात में लगभग 30% के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के हिसाब से वृद्धि हुई है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 2011 बिलियन अमरीकी डॉलर का अपना अब तक का सबसे अधिक सकल व्यापारिक मूल्य हासिल किया।

- वर्ष 2023 तक भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र का मूल्य 70 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो देश के कुल खुदरा बाज़ार का लगभग 7% है।

- भारत में लगभग 800 मिलियन लोग इंटरनेट के ग्राहक हैं, जिसमें लगभग 350 मिलियन परिपक्व ऑनलाइन उपयोगकर्त्ता सक्रिय ट्रांजेक्शन में शामिल हैं।

- भविष्य की संभावना: भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग के वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- आगामी सात वर्षों में थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं द्वारा लगभग 17 बिलियन नौवहन प्रबंधित किये जाने का अनुमान है।

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स का अनुमानित बाज़ार है।

- भारत में ई-रिटेल बाज़ार के वर्ष 2028 तक 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जाने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में ई-कॉमर्स उद्योग का महत्त्व:

- रोज़गार प्रदाता: भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से MSME, वस्त्र, चमड़ा, कृषि (किसान) एवं शिल्प कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।

- इसके अतिरिक्त, यह लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और विज्ञापन सहित आगे के लिंकेज का समर्थन करता है, जो आर्थिक विकास तथा रोज़गार सृजन में योगदान देता है।

- फैशन, किराना और सामान्य वस्तुओं का भारतीय ई-कॉमर्स बाज़ार पर हावी होने का अनुमान है, जो वर्ष 2027 तक बाज़ार हिस्सेदारी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को अधिग्रहीत कर लेगा, जो भारत के खुदरा परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण विकास क्षेत्र के रूप में इस क्षेत्र के उभार को रेखांकित करता है।

- वैश्विक बाज़ारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना: ई-कॉमर्स ने भारतीय निर्माताओं और विक्रेताओं को अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया है, जिससे वैश्विक बाज़ारों में उनकी पहुँच तथा जोखिम बढ़ा है।

- औद्योगिक रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत से ई-कॉमर्स निर्यात लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना: ई-कॉमर्स के उदय ने भारत की निर्यात क्षमता को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश करने के लिये एक मंच मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, प्रमुख निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, यूएई, चीन, हाॅन्गकाॅन्ग और कई यूरोपीय देश शामिल हैं।

- सेवा वितरण में कुशलता आना: इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन तथा पेशेवर परामर्श जैसी सेवाएँ अधिक सुलभ हो गई हैं।

- उद्योगों के अनुमानों के अनुसार, भारत में ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र के वर्ष 2020-2025 के बीच लगभग 20% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है।

- लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में रूपांतरण: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी सरकारी पहलों से वस्तुओं का वितरण सुलभ होने से लॉजिस्टिकल दक्षता के साथ लागत-प्रभावशीलता को बढ़ावा मिला है।

भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित विभिन्न नियामक ढाँचे:

- कराधान से संबंधित: भारत में कार्यरत ई-कॉमर्स संस्थाएँ आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कराधान के अधीन हैं। भारत में ई-कॉमर्स लेन-देन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता है।

- डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत कराधान समझौते, अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सुविधाजनक बनाते हैं।

- व्यवसाय विनियमन: भारत में B2B (व्यवसाय से व्यवसाय) ई-कॉमर्स क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) द्वारा शासित होता है, जिससे विदेशी निवेश एवं व्यावसायिक संरचना को नियंत्रित किया जाता है।

- ई-कॉमर्स को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त विनियमों में कंपनी अधिनियम 2013, भुगतान एवं निपटान अधिनियम 2007, भुगतान तंत्र पर RBI विनियम तथा लेबलिंग और पैकेजिंग नियम शामिल हैं।

- डेटा और संबंधित मुद्दे: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध, डिजिटल हस्ताक्षर तथा साइबर अपराध की रोकथाम सहित ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं को विनियमित किया जाता है।

- आईटी अधिनियम की धाराओं (84A और 43A) द्वारा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी को विनियमित करने वाली संस्थाओं पर दायित्व आरोपित किया जाता है।

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों सहित डिजिटल मीडिया मध्यस्थों हेतु नवीन नियम प्रस्तुत किये गए हैं।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति

- FDI नीति

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)

- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

- डिजिटल इंडिया पहल

ई-कॉमर्स निर्यात क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियाँ तथा आगे की राह क्या है?

|

चुनौतियाँ |

आगे की राह |

|

1. रसद और आपूर्ति शृंखला की अक्षमताएँ: भारत में रसद और आपूर्ति शृंखला अवसंरचना अभी भी विकसित हो रही है, जिसके कारण अक्षमताओं के साथ-साथ उच्च लागतें उत्पन्न हो रही हैं, जो निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। |

1. लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निरंतर निवेश: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आधुनिक भंडारण सुविधाएँ एवं निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी जैसे निवेश। स्वचालन, IoT एवं डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने से आपूर्ति शृंखला संचालन को अनुकूलित किया जा सकता है। |

|

2. सीमा-पार व्यापार सुविधा में चुनौतीयाँ: सीमा पार व्यापार प्रक्रियाओं में जटिलताएँ, जैसे सीमा शुल्क निकासी, दस्तावेज़ीकरण तथा भुगतान गेटवे, ई-कॉमर्स निर्यात में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। |

2. WTO के अंतर्गत ई-कॉमर्स: सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये WTO नियमों के तहत ई-कॉमर्स को विनियमित करने के लिये WTO ई-कॉमर्स अधिस्थगन (1998) को अद्यतन करने की आवश्यकता है। (WTO, ई-कॉमर्स अधिस्थगन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क वसूलने पर प्रतिबंध लगाता है)। |

|

3. साइबर सुरक्षा: ई-कॉमर्स वेबसाइटें साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिससे संवेदनशील जानकारी का नुकसान हो सकता है और साथ ही व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। |

3. एक सशक्त डेटा गोपनीयता नेटवर्क का विकास करना: ई-कॉमर्स निर्यात के लिये एक सशक्त डेटा नेटवर्क महत्त्वपूर्ण है और भारत को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में विश्वास पैदा करने के लिये मज़बूत साइबर सुरक्षा उपाय विकसित करने तथा उपभोक्ता जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न: भारत के निर्यात क्षेत्र में ई-कॉमर्स की भूमिका का परीक्षण करें तथा देश की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने हेतु इसकी क्षमता को अधिकतम करने के लिये क्या रणनीतियाँ अपनायी जानी चाहिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अप्रवासी सत्त्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2018)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न."चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के उद्भव ने सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है"। विचार-विमर्श कीजिये। (2020) |

जैव विविधता और पर्यावरण

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र ,सतत् विकास लक्ष्य,अल्प विकसित देश, OECD, जलवायु वित्त मेन्स के लिये:सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने में भारत की प्रगति, सतत् विकास लक्ष्य वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उपाय। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 9वें संस्करण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विश्व, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे है।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (SDSN)

- संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वाधान में संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network- SDSN) वर्ष 2012 से कार्यरत है।

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये व्यावहारिक समाधानों को बढ़ावा देना है।

- यह महत्त्वपूर्ण सतत् विकास चुनौतियों से निपटने के लिये समाधानों की पहचान करने के लिये विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करता है।

- SDSN के सचिवालय न्यूयॉर्क, अमेरिका; कुआलालंपुर, मलेशिया तथा पेरिस, फ्राँस में स्थित हैं।

सतत् विकास रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक SDG प्रगति:

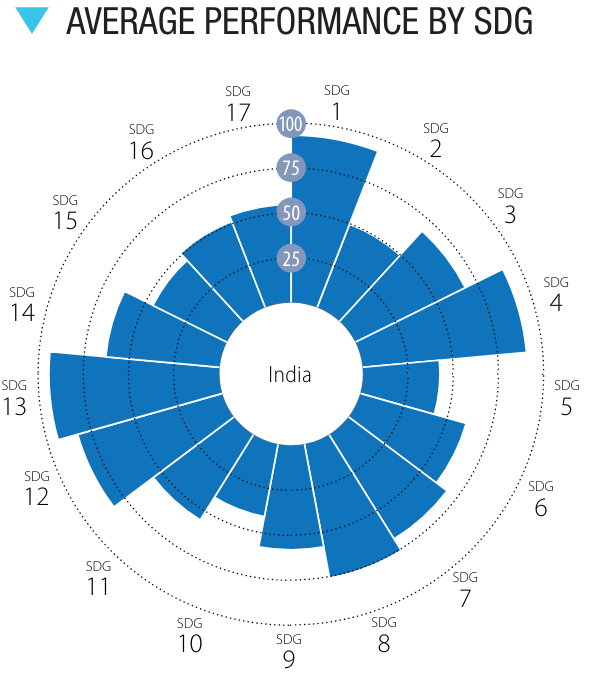

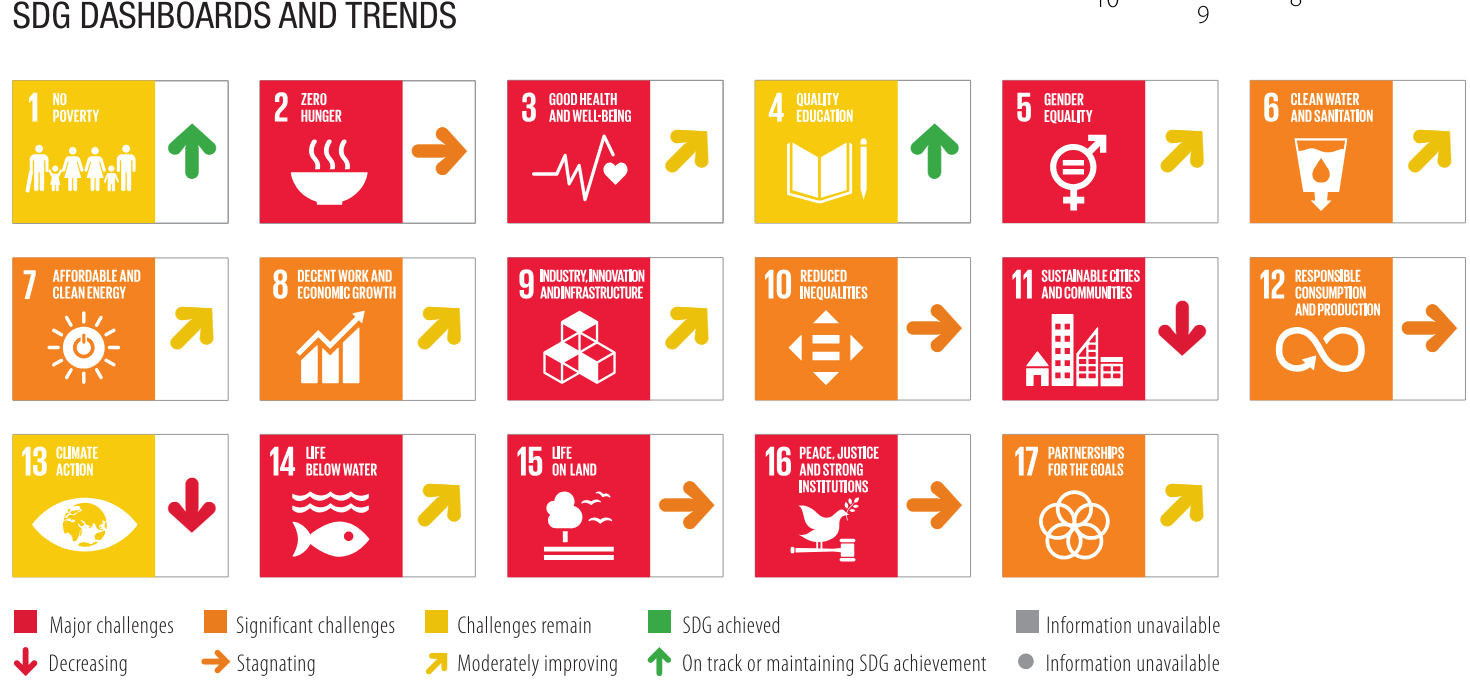

- SDG लक्ष्यों का केवल 16% वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में है, जबकि 84% में प्रगति सीमित है या विपरीत दिखाई दे रही है।

- वर्ष 2020 के बाद से, वैश्विक SDG प्रगति स्थिर हो गई है, विशेष रूप से SDG 2 (शून्य भूख), 11 (टिकाऊ शहर), 14 (पानी के नीचे जीवन), 15 (भूमि पर जीवन), और 16 (शांति, न्याय और मज़बूत संस्थान) के मामले में।

- कोविड-19 तथा अन्य कारकों के प्रभाव से मोटापे की दर (SDG 2), प्रेस स्वतंत्रता (SDG 16), रेड लिस्ट इंडेक्स (SDG 15), सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन (SDG 2) तथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (SDG 3) में प्रगति में महत्त्वपूर्ण उलटफेर देखा गया है।

- SDG 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचे) की दिशा में कुछ सकारात्मक प्रगति दिखा रही है।

- खाद्य एवं भूमि प्रणालियाँ:

- खाद्य एवं भूमि प्रणालियों से संबंधित सतत् विकास लक्ष्य वर्तमान में अधूरे ही हैं।

- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे, साथ ही वैश्विक स्तर पर मोटापा भी बढ़ेगा।

- कृषि, वानिकी एवं अन्य भूमि उपयोग (AFOLU) से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वार्षिक वैश्विक GHG उत्सर्जन का लगभग एक चौथाई प्रतिनिधित्व करता है।

- क्षेत्रीय एवं देशों में विविधताएँ:

- नॉर्डिक देश SDG लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे आगे हैं, जिसमें फिनलैंड (स्कोर 86.4) पहले स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन (85.7), डेनमार्क (85.0), जर्मनी (83.4) और फ्राँस हैं।

- ब्रिक्स और ब्रिक्स+ देशों (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई) ने वर्ष 2015 के बाद से औसत से अधिक तेज़ी से SDG लक्ष्यों में प्रगति दिखाई है।

- नीचे के 3 देश: दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड।

- पूर्वी और दक्षिण एशिया वर्ष 2015 के बाद सबसे अधिक SDG लक्ष्यों में प्रगति वाले देश हैं।

- निवेश संबंधी चुनौतियाँ:

- विश्व बैंक के अनुसार, विश्व की लगभग 10% आबादी अत्यधिक गरीबी में निवास करती है, जो प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से भी कम पर गुज़ारा करती है।

- इसमें यह भी रिपोर्ट किया है कि कम आय वाले देशों (LIC) में केवल 43% वयस्कों के पास औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच है, जिससे भविष्य के लिये निवेश और बचत करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि LIC को अपने SDG लक्ष्यों के लिये 290 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक घाटे का सामना करना पड़ता है।

- यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 262 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से पृथक हैं, जिनमें से आधे से अधिक बच्चों की संख्या उप-सहारा अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया में पाई जाती है।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं, जिससे उन्हें शिक्षा और उचित विकास के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है।

- विश्व बैंक के अनुसार, विश्व की लगभग 10% आबादी अत्यधिक गरीबी में निवास करती है, जो प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से भी कम पर गुज़ारा करती है।

- वैश्विक सहयोग:

- रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद (UN-Mi) के लिये देशों के समर्थन पर एक नया सूचकांक पेश किया है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है।

- बारबाडोस Un-Mi सूचकांक में शीर्ष पर है, उसके बाद एंटीगुआ और बारबुडा, उरुग्वे, मॉरीशस तथा मालदीव हैं।

- नीचे के 5 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोमालिया, दक्षिण सूडान, इज़राइल और कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हैं।

- यह सूचकांक संधि अनुसमर्थन (Treaty Ratification), संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान, संयुक्त राष्ट्र संगठनों में सदस्यता, संघर्षों और सैन्यीकरण में भागीदारी, एकतरफा प्रतिबंधों का उपयोग तथा संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय योगदान जैसे कारकों को ध्यान में रखता है।

SDG सूचकांक में भारत का प्रदर्शन कैसा है?

- रैंकिंग: भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की।

- SDG लक्ष्यों की स्थिति: जबकि यह केवल लगभग 30% SDG लक्ष्य की स्थिति है, जो हासिल किये गए हैं।

- अन्य 40% लक्ष्यों में सीमित प्रगति हुई है, जबकि लगभग 30% लक्ष्यों में स्थिति खराब रही है।

- SDG का औसत प्रदर्शन: SDG 1, SDG 4, SDG 12 और SDG 13 को प्राप्त करने में सर्वोच्च प्रदर्शन देखा गया है।

- SDG डैशबोर्ड और रुझान:

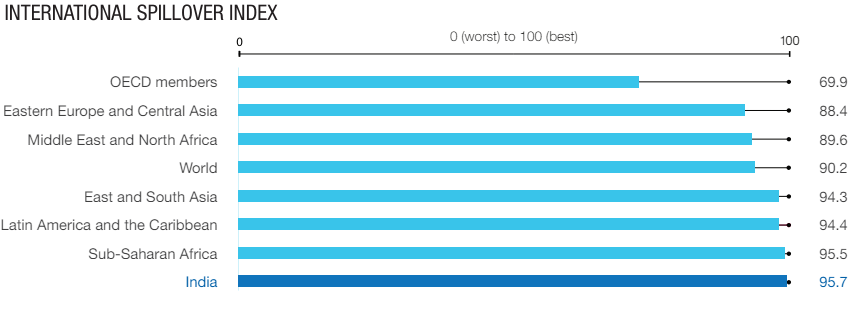

- अंतर्राष्ट्रीय स्पिलओवर सूचकांक: यह सूचकांक एक मीट्रिक है जिसका उपयोग यह आकलन करने के लिये किया जाता है कि किसी देश की कार्रवाइयाँ अन्य देशों की सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

- यह किसी देश की नीतियों और प्रथाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को मापता है।

- इसमें इन प्रभावों के तीन मुख्य आयामों पर विचार किया गया है।

- व्यापार में सन्निहित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव (उदाहरणार्थ, निर्यात के लिये उत्पादन से होने वाला प्रदूषण)।

- आर्थिक एवं वित्तीय फैलाव (जैसे- सीमाओं के पार फैलने वाला वित्तीय संकट)।

- सुरक्षा पर प्रभाव (उदाहरण के लिये, एक देश में अस्थिरता का अन्य देशों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ना)।

- सांख्यिकीय प्रदर्शन सूचकांक: इस सूचकांक में भारत का स्कोर 74.5 रहा।

- यह किसी देश की राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की ताकत को मापता है। उच्च स्कोर यह दर्शाता है कि देश के पास अधिक विश्वसनीय और व्यापक सांख्यिकीय प्रणाली है, जो SDG की दिशा में प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- वैश्विक सहयोग और बहुपक्षवाद को मज़बूत करना: रिपोर्ट में राष्ट्रों को संसाधनों को साझा करने, प्रयासों के दोहराव को रोकने तथा वैश्विक मुद्दों के लिये उचित समाधान विकसित करने हेतु सहयोग करने की सिफारिश की गई है।

- पुनर्जीवित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, स्पष्ट लक्ष्य, ट्रैकिंग प्रणालियाँ और सभी हितधारकों की सहभागिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- पेरिस समझौता और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे उदाहरण सहयोग की शक्ति को दर्शाते हैं।

- सतत् विकास के लिये वित्तपोषण अंतराल को संबोधित करना: रिपोर्ट में सतत् विकास पहलों हेतु वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने और चैनल करने के लिये नए संस्थागत ढाँचे की स्थापना की सिफारिश की गई है।

- इसमें सतत् विकास के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु नवीन वैश्विक कराधान तंत्र के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया गया है।

- रिपोर्ट में सार्वजनिक वस्तुओं, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG 4) के वित्तपोषण की दिशा में निवेश प्राथमिकताओं में बदलाव का आह्वान किया गया है, जो सतत् विकास का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

- इसमें विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिये किफायती दीर्घकालिक पूंजी की उपलब्धता एवं पहुँच में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- "FABLE" दृष्टिकोण: खाद्य पदार्थों एवं भूमि प्रणालियों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिये "FABLE" (खाद्य, कृषि, जैवविविधता, भूमि-उपयोग तथा ऊर्जा) के संदर्भ में अभिनव समाधान लागू किये जाने चाहिये।

- अति उपभोग को कम करने एवं पशु-आधारित प्रोटीन के सेवन को सीमित करने के साथ सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और आहार संबंधी आदतों का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देना।

- विशेष रूप से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में लक्षित निवेश पर बल देना।

- वनों की कटाई को रोकने के लिये विभिन्न हितधारकों एवं स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए समावेशी तथा पारदर्शी निगरानी प्रणाली की स्थापना पर बल देना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा करते हुए इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। वर्ष 2030 तक भारत, SDGs को पूरा करने के अपने प्रयासों को किस प्रकार तीव्र कर सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. सतत् विकास को उस विकास के रूप में वर्णित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में सतत् विकास की अवधारणा निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके साथ संबंधित है? (2010) (a) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है”। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018) प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये। (2020) |