भारत-कतर सामरिक साझेदारी

प्रिलिम्स के लिये:खाड़ी सहयोग परिषद, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, खाड़ी, ज़ायर-अल-बहर मेन्स के लिये:भारत-कतर द्विपक्षीय संबंध, भारत और कतर का पारस्परिक महत्त्व, पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने व्यापार, ऊर्जा और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के क्रम में भारत का दौरा किया।

- दोनों देशों ने व्यापार को दोगुना कर 28 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने तथा भारत में कतर के निवेश को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

इस यात्रा की मुख्य बातें क्या हैं?

- सामरिक साझेदारी को बढ़ावा: कतर और भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के रूप में बदलने पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा एवं सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है।

- द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य: भारत और कतर ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

- कतर की निवेश प्रतिबद्धता: कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड के तहत भारत में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

-

दोहरे कराधान से बचाव: दोहरे कराधान से बचाव के क्रम में एक संशोधित समझौते पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की स्थिति: दोनों देशों ने FTA की संभावना पर भी चर्चा की।

- भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), जिसमें कतर भी शामिल है, के बीच FTA के लिये बातचीत चल रही है।

- बुनियादी ढाँचा: कतर में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के संचालन एवं GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी के माध्यम से भारत में कतर नेशनल बैंक की उपस्थिति के विस्तार पर चर्चा की गई।

- इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष: भारत ने टू-स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की।

भारत के लिये कतर क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- ऊर्जा सहयोग: वित्त वर्ष 2022-23 में कतर भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (कुल आयात का 48%) एवं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (कुल आयात का 29%) का शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता था।

- जैसे-जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है और कोयले पर अपनी निर्भरता कम हो रही है, यह स्थिर और अटूट ऊर्जा संबंध जलवायु लक्ष्यों और बढ़ती ऊर्जा मांगों दोनों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है।

- सामरिक सहयोग: कतर भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी (जिसे "लिंक एंड एक्ट वेस्ट" में परिवर्तित किया गया है) में एक प्रमुख साझेदार है, जो ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को बढ़ाने के लिये संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत सहित GCC देशों के साथ संबंधों को मज़बूत कर रहा है।

- भू-राजनीतिक महत्त्व: अफगानिस्तान और इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष जैसे प्रमुख भू-राजनीतिक मुद्दों में मध्यस्थ के रूप में कतर की भूमिका, भारत को अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय मामलों में संलग्न होने की अनुमति प्रदान करती है।

- मध्य पूर्व शांति प्रयासों पर कतर के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध, भारत को क्षेत्रीय मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहभागिता के लिये एक मंच भी प्रदान करते हैं।

- आतंकवाद-रोधी सहयोग: भारत और कतर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने हेतु समान हितों को साझा करते हैं, कतर का रणनीतिक स्थान खाड़ी में आतंकवाद-रोधी और समुद्री सुरक्षा पर भारत के सहयोग को सक्षम बनाता है (क्योंकि खाड़ी क्षेत्र 2022-23 में भारत की कुल कच्चे तेल की मांग का 55.3% पूरा करता है)।

भारत-कतर द्विपक्षीय संबंध

- रक्षा सहयोग: भारत-कतर रक्षा संबंधों में प्रशिक्षण, नौसैनिक यात्राएँ, द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (DIMDEX) में भागीदारी, और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ज़ाइर-अल-बहर Roar of the Sea) शामिल हैं।

- व्यापार: वर्ष 2023-24 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 1.7 तथा आयात 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- भारत कतर के लिये शीर्ष तीन सबसे बड़े निर्यात गंतव्यों (चीन और जापान के साथ) तथा कतर के आयात के शीर्ष तीन स्रोतों में से एक है (चीन और अमेरिका के साथ)।

- कतर मुख्य रूप से भारत को LPG, LNG, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स और एल्यूमीनियम का निर्यात करता है, जबकि भारत अनाज, लोहा, इस्पात, वस्त्र और मशीनरी सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करता है।

- व्यापार: वर्ष 2023-24 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 1.7 तथा आयात 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- निवेश: कतर में 15,000 से अधिक भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं, जिनमें भारतीय फर्मों द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है।

- सांस्कृतिक सहयोग: वर्ष 2012 के सांस्कृतिक सहयोग समझौते के तहत नियमित सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है, जिसमें कतर भारत की विविधता की प्रशंसा करता है। वर्ष 2019 को भारत-कतर संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया गया।

- भारतीय समुदाय: कतर में 835,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय (जनसंख्या का 27%) है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: कतर और अन्य खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध उसकी "लिंक एंड एक्ट वेस्ट" नीति के साथ किस प्रकार संरेखित हैं? भारत के आर्थिक और सामरिक हितों में पश्चिम एशिया की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स: प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद' का सदस्य नहीं है? (2016) (a) ईरान उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |

चीन का EAST रिएक्टर एवं नाभिकीय संलयन

प्रिलिम्स के लिये:टोकामक, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर। मेन्स के लिये:नाभिकीय संलयन के लाभ, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में चुनौतियाँ |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) नाभिकीय संलयन रिएक्टर द्वारा 1,066 सेकंड के लिये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखकर नाभिकीय संलयन में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया गया है।

- यह उपलब्धि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिये स्वच्छ एवं धारणीय संलयन ऊर्जा की खोज को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

टोकामक: टोकामक एक प्रायोगिक उपकरण है जिसे नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- टोकामक के अंदर, नाभिकों के संलयन से उत्पन्न ऊष्मा को संबंधित वेसल की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।

- पारंपरिक विद्युत संयंत्रों के समान, इस ऊष्मा का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिये किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न करने के क्रम में टर्बाइनों और जनरेटरों को चलाया जाता है।

प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) क्या है?

- परिचय:

- EAST एक उन्नत नाभिकीय संलयन अनुसंधान उपकरण है जो चीन के हेफेई में प्लाज्मा भौतिकी संस्थान, चीन की विज्ञान अकादमी (ASIPP) में स्थित है।

- इसे वर्ष 2006 में शुरू किया गया।

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य सूर्य को ऊर्जा प्रदान करने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का अनुसरण करना है जिससे धारणीय ऊर्जा के विकास में योगदान (बिना किसी हानिकारक रेडियोधर्मी अपशिष्ट के) मिल सके।

- यह अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) पहल का एक हिस्सा है, जो वर्ष 2035 तक शुरू होने पर विश्व का सबसे बड़ा संलयन रिएक्टर होगा।

- फ्राँस में स्थित और वर्ष 1985 में स्थापित ITER, 35 देशों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के क्रम में विश्व का सबसे बड़ा टोकामक बनाना है।

- इसके सदस्यों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं।

- संचालन प्रणाली:

- EAST नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नाभिक (हाइड्रोजन के समस्थानिक) मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है।

- हाइड्रोजन ईंधन को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक गर्म करके गर्म प्लाज्मा (आयनित गैस) बनाया जाता है।

- एक मज़बूत चुंबकीय क्षेत्र से प्लाज्मा में ऊष्मा का नुकसान रुकने के साथ संलयन अभिक्रियाएँ जारी रहती हैं।

- उपलब्धियाँ और महत्त्व:

- EAST द्वारा प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं, जैसे 60 सेकंड (वर्ष 2016) और 100 सेकंड (वर्ष 2017) तक 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखना, 403 सेकंड के लिये (वर्ष 2023) स्टिडी-स्टेट हाई-कन्फाईन्मेंट प्लाज्मा प्राप्त करना।

- इन सबके बावजूद, EAST द्वारा अभी तक इग्निशन (सेल्फ-सस्टेनिंग फ्यूज़न) या विद्युत उत्पादन की क्षमता हासिल नहीं की जा सकी है।

- यह ITER के लिये एक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है, जो एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य शुद्ध ऊर्जा लाभ प्राप्त करने में सक्षम टोकामक विकसित करना है।

नाभिकीय अभिक्रियाएँ क्या हैं?

- नाभिकीय अभिक्रियाएँ: नाभिकीय अभिक्रिया दो नाभिकीय कणों या दो नाभिकों के बीच एक अंतःक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल नाभिकों से भिन्न नए नाभिकों का निर्माण होता है।

- नाभिकीय अभिक्रियाएँ को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन।

- नाभिकीय विखंडन: यह वह क्रिया है, जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में विखंडित हो जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।

- यह प्राकृतिक रूप से (रेडियोधर्मी क्षय) घटित हो सकता है या प्रयोगशाला में नाभिक पर न्यूट्रॉन या अन्य कणों की बमबारी करके प्रेरित किया जा सकता है।

- परिणामी छोटे भागों का संयुक्त द्रव्यमान मूल नाभिक से कम होता है, तथा अतिरिक्त द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

- सभी वाणिज्यिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं।

- नाभिकीय संलयन: यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।

- यह प्रतिक्रिया प्लाज्मा अवस्था (पदार्थ की उच्च तापमान एवं आवेशित अवस्था) में होती है।

- सूर्य और अन्य तारे संलयन द्वारा संचालित होते हैं, तथा नाभिकों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण पर काबू पाने के लिये लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।

- हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर संलयन पर कार्य करता है, जिसमें विखंडन बम (यूरेनियम/प्लूटोनियम आधारित) प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने के लिये प्रारंभिक ऊर्जा प्रदान करता है।

नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्राप्त करने के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- अत्यधिक तापमान की आवश्यकताएँ: संलयन अभिक्रिया को बनाए रखने के लिये सूर्य के केंद्र से अधिक तापमान (100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक) की आवश्यकता होती है।

- चुंबकीय परिरोध: ऊर्जा की हानि को न्यूनतम करने और प्रतिक्रियाओं को बनाए रखने के लिये, उच्च ऊर्जा प्लाज्मा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके स्थिर अवस्था में रखा जाना चाहिये, जैसा कि टोकामक रिएक्टरों में देखा जाता है।

- ट्रिटियम की कमी: ट्रिटियम सीमित मात्रा में उपलब्ध है और अधिकांशतः विशेष नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं से प्राप्त होता है, जिससे दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति के बारे में प्रश्न उठते हैं, जबकि ड्यूटेरियम समुद्री जल में आसानी से पाया जाता है।

- ट्रिटियम के वर्तमान स्रोतों में कनाडा, भारत और दक्षिण कोरिया के भारी-जल रिएक्टर शामिल हैं, लेकिन ITER की मांग वैश्विक भंडार को समाप्त कर सकती है।

- इग्निशन माइलस्टोन: एक आत्मनिर्भर संलयन प्रतिक्रिया, जहाँ ऊर्जा आउटपुट ऊर्जा इनपुट से अधिक हो, अभी भी एक प्रमुख लक्ष्य है जिसे हासिल किया जाना है।

- सतत् प्रतिक्रियाएँ: वर्तमान में, लंबे समय तक स्थिर प्लाज्मा स्थिति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

संलयन ऊर्जा के वैकल्पिक दृष्टिकोण: टोकामक्स के अलावा, शोधकर्त्ता अन्य संलयन विधियों की खोज कर रहे हैं।

- स्टेलरेटर्स: यह एक जटिल किंतु आशाजनक चुंबकीय परिरोधन विधि प्रस्तुत करता है, जो टोकामक में पोलोइडल क्षेत्र (चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रकार) की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, यद्यपि इन्हें बनाना अधिक कठिन होता है।

- लेजर इनर्शियल फ्यूजन: इसमें ड्यूटेरियम-ट्रिटियम पेलेट को संपीड़ित करने के लिये उच्च-शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, जिससे फ्यूजन शुरू हो जाता है। मुक्त ऊर्जा से टर्बाइन के संचालन हेतु भाप उत्पन्न की जा सकती है, जिससे विद्युत् उत्पन्न होती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में नाभिकीय ऊर्जा की भूमिका पर चर्चा कीजिये। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रमुख लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? (2011) (a) न्यूट्रॉन की गति को कम करना उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भय की विवेचना कीजिये। (2018) |

भारत में माइक्रोफाइनेंस सेक्टर

प्रिलिम्स के लिये:माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI), वित्तीय समावेशन, SHG, सहकारी समितियाँ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), कंपनी अधिनियम, 2013, NBFC-MFI, भारतीय रिज़र्व बैंक मेन्स के लिये:भारत में वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन और सतत् आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का महत्त्व। |

स्रोत: बीएल

चर्चा में क्यों?

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने वंचित परिवारों को ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ऋण विस्तार के बारे में बढ़ती आशंकाएँ सख्त कानूनों और विवेकपूर्ण ऋण देने की प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) क्या हैं?

- परिचय:

- MFI वित्तीय कंपनियाँ हैं जो उन लोगों को सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर कम आय वाले और बेरोजगार व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

- यह वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से सामाजिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देकर महिलाओं सहित हाशिये पर पड़े समूहों को लाभान्वित करता है।

- नियामक ढाँचा: RBI NBFC-MFI ढाँचे (2014) के तहत MFI को विनियमित करता है, जिसमें ग्राहक संरक्षण, उधारकर्त्ता सुरक्षा, गोपनीयता और ऋण मूल्य निर्धारण शामिल हैं।

- माइक्रोफाइनेंस में व्यवसाय मॉडल: स्वयं सहायता समूह (SHG) और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI)

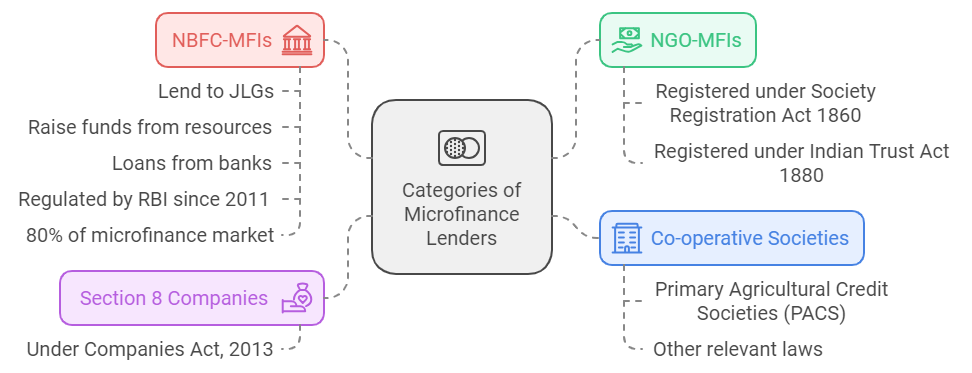

- माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं की श्रेणियाँ:

- भारत में MFI:

- 31 मार्च, 2024 तक, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में 29 राज्यों, 4 केंद्रशासित प्रदेशों और 563 ज़िलों में 168 MFI शामिल हैं, जिनके द्वारा 4.33 लाख करोड़ रुपए के ऋण पोर्टफोलियो के साथ 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की जा रही है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- लाभप्रदता और आर्थिक स्थिरता: MFI सब्सिडी पर निर्भर होते हैं, उच्च परिचालन लागतों का सामना करते हैं, और पूंजी तक इनकी सीमित पहुँच होती है। अधिकांश MFI लागतों को कवर करते हैं लेकिन केवल एक तिहाई MFI ही पूंजीगत व्यय के बाद वास्तव में लाभप्रदता की स्थिति में होते हैं।

- लागतों को पूरा करने के लिये, वे उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे उधारकर्त्ताओं पर भार बढ़ सकता है।

- विनियामक अंतराल: RBI ढाँचे के अनुसार घरेलू आय और देयता आकलन अनिवार्य है, लेकिन दस्तावेज़ी अथवा प्रलेखी साक्ष्यों के अभाव और क्रेडिट ब्यूरो डेटा में देरी से, विशेषकर अनियमित उधारदाताओं द्वारा, सटीक मूल्यांकन करने में बाधा उत्पन्न होती है।

- बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा: इस क्षेत्र में अधिक विनियमित और अनियमित अभिकर्त्ताओं के फलस्वरूप ऋण आपूर्ति में वृद्धि हुई है, जो यदा-कदा समुचित सावधानी के अभाव में होता है।

- अनुपयुक्त मॉडल चयन: भारत में MFI मुख्य रूप से SHG या JLG ऋण मॉडल का उपयोग करते हैं, जिनकी प्रभावशीलता पर प्रायः सवाल उठाए जाते हैं और इस मॉडल के अंतर्गत चयन प्रायः वैज्ञानिक तर्कणा पर आधारित न होकर यादृच्छिक होता है।

- ऋण प्रदान करने के मॉडल का चयन सुभेद्य वर्गों पर पुनर्भुगतान के बोझ को प्रभावित करता है और MFI की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होती है।

- लैंगिक पूर्वाग्रह: महिलाओं को वित्तीय सेवाओं की पहुँच में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और पुरुषों की तुलना में उनके पास बैंक खाता होने या औपचारिक ऋण प्राप्त करने की संभावना 15 से 20% कम होती है।

- हालाँकि, अध्ययनों के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ऋण चुकौती दर 17% अधिक है।

माइक्रोफाइनेंस ऋण पर RBI के दिशा-निर्देश (2022)

- 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिये माइक्रोफाइनेंस ऋण संपार्श्विक-मुक्त हैं।

- ऋणदाताओं को लचीली पुनर्भुगतान नीतियों का क्रियान्वन सुनिश्चित करना चाहिये तथा घरेलू आय का आकलन करना चाहिये।

- प्रति उधारकर्त्ता ऋणदाताओं की संख्या पर लगी सीमा हटा दी गई है, लेकिन ऋण की चुकौती मासिक आय के 50% से अधिक नहीं हो सकती।

- NBFC-MFI के लिये अपने ऋण पोर्टफोलियो का 75% माइक्रोफाइनेंस में बनाए रखने की अनिवार्यता (85% से कम) है।

- संस्थाओं को आय विसंगतियों और घरेलू आय के विवरण की रिपोर्ट करनी होगी।

- कोई पूर्वभुगतान दंड नहीं; विलंब शुल्क केवल अतिदेय राशि पर लागू है।

माइक्रोफाइनेंस से संबंधित सरकारी योजनाएँ कौन सी हैं?

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

- स्वयं सहायता समूह (SHG) - बैंक लिंकेज कार्यक्रम

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE)

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के धारणीय विकास हेतु प्रस्तावित सुधार क्या हैं?

- ऋण मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना: एक मानकीकृत घरेलू आय मूल्यांकन मॉडल की स्थापना करने के साथ ऋण ब्यूरो डेटा अपलोड को पाक्षिक से बढ़ाकर साप्ताहिक करके वास्तविक समय पर देयता की ट्रैकिंग को उन्नत बानाया जाना चाहिये।

- उधारकर्त्ता की पहचान: ऋण दोहराव को रोकने एवं सटीक देयता मूल्यांकन सुनिश्चित करने के क्रम में MFI के लिये आधार-आधारित KYC को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

- अधिक पारदर्शिता के लिये सभी संस्थागत ऋणदाताओं (विनियमित और अनियमित दोनों) को शामिल करने के क्रम में क्रेडिट ब्यूरो की भागीदारी का विस्तार करना चाहिये।

- आवश्यकता-आधारित ऋण मॉडल अपनाना: MFI को केवल SHG या JLG पर निर्भर रहने के बजाय उधारकर्त्ता की ज़रूरतों के आधार पर ऋण मॉडल चुनना चाहिये।

- MFI को ऋण के अलावा बचत, बीमा एवं सूक्ष्म निवेश को भी इसमें शामिल करना चाहिये जिससे व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होने के साथ ऋण पर निर्भरता कम हो।

- लैंगिक रूप से समावेशी वित्तपोषण: बैंकिंग एवं ऋण तक महिलाओं की पहुँच में सुधार करके लैंगिक रूप से समावेशी वित्तीय नीतियों को बढ़ावा देना चाहिये।

- सशक्त प्रभाव आकलन: गरीबी उन्मूलन में इनकी प्रभावशीलता को सटीक रूप से मापने के साथ डेटा-संचालित नीति सुधार सुनिश्चित करने के क्रम में माइक्रोफाइनेंस हस्तक्षेपों का व्यापक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिये।

और पढ़ें: माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए चर्चा कीजिये कि उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सQ. माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें उपभोक्ता और स्वरोज़गार करने वाले दोनों शामिल हैं। माइक्रोफाइनेंस के तहत दी जाने वाली सेवा/सेवाएँ हैं (2011)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करने से लैंगिक असमानता, निर्धनता एवं कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है? उदाहरण सहित समझाइये। (2021) |

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगाँठ

प्रिलिम्स के लिये:मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना, रबी, खरीफ, जैविक कार्बन (OC), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), हरित क्रांति, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), ग्राम पंचायतें। मेन्स के लिये:मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की भूमिका |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2025 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना की 10वीं वर्षगाँठ (इसे 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में शुरू किया गया था) है।

- यह मृदा स्वास्थ्य को सुधारने तथा मृदा क्षरण से निपटने में सहायक है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है?

- परिचय: यह भारत के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

- उद्देश्य: यह किसानों को उनकी मृदा की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं मृदा के स्वास्थ्य तथा उर्वरता में सुधार के क्रम में पोषक तत्त्वों की उचित मात्रा हेतु सिफारिशें करने पर केंद्रित है।

- इसके तहत मृदा के नमूने वर्ष में दो बार (रबी और खरीफ फसलों की कटाई के बाद या जब खेत में कोई फसल न हो) एकत्रित किया जाना शामिल है।

- SHC की सामग्री: SHC 12 मानकों के लिये मृदा की स्थिति प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं:

- मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K), सल्फर (S)

- सूक्ष्म पोषक तत्व: जिंक (Zn), आयरन (Fe), कॉपर (Cu), मैंगनीज (Mn), बोरोन (Bo)

- मृदा के अन्य गुण: pH(अम्लता या क्षारीयता), विद्युत चालकता (EC), और ऑर्गनिक कार्बन (OC)।

- SHC के अंतर्गत पहलें:

- ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ (VLSTL): VLSTL स्थानीय स्तर पर छोटी, विकेंद्रीकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में 665 VLSTL स्थापित किये जा चुके हैं।

- स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम: इसका उद्देश्य प्रतिदर्श संग्रह, परीक्षण और SHC उत्पादन के माध्यम से छात्रों को मृदा स्वास्थ्य और स्थिरता के बारे में शिक्षित करना है।

- वर्ष 2024 तक, यह कार्यक्रम 1,020 स्कूलों तक विस्तारित हो गया, जिसमें 1,000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं।

- RKVY के साथ एकीकरण: वर्ष 2022-23 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 'मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता' के तहत एक घटक के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) में विलय कर दिया गया है।

- RKVY (2007) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक योजना है।

- प्रौद्योगिकी प्रगति:

- SHC पोर्टल: सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और पाँच बोलियों में SHC का एक समान सृजन करने के लिये।

- SHC मोबाइल ऐप: मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक आसान पहुँच और प्रतिदर्श संग्रहण को सुव्यवस्थित करने के लिये।

- GIS एकीकरण: अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके मृदा प्रतिदर्शों का स्वचालित भू-मानचित्रण, ताकि सभी परीक्षण परिणाम प्राप्त हो सकें और मानचित्र पर दिखाई दे सकें।

- SHC के लाभ:

- बेहतर उपज: कर्नाटक में बंगाल चना (44%) की उपज में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद कर्नाटक में गेहूँ (43%), मध्य प्रदेश में मक्का (30%), और महाराष्ट्र में लाल चना (22%) का स्थान है।

- उर्वरकों के उपयोग में कमी: गेहूँ के मामले में उर्वरकों के उपयोग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जैसे नाइट्रोजन (7%), फॉस्फोरस (41%), पोटेशियम (27%)।

- कीटों में कमी: कीटों और रोगों का प्रकोप 46% कम हुआ।

- अन्य लाभ: इसमें मृदा निर्माण में सुधार (12%), बेहतर फसल वृद्धि (38%), और बेहतर अनाज भरण (35%) शामिल हैं।

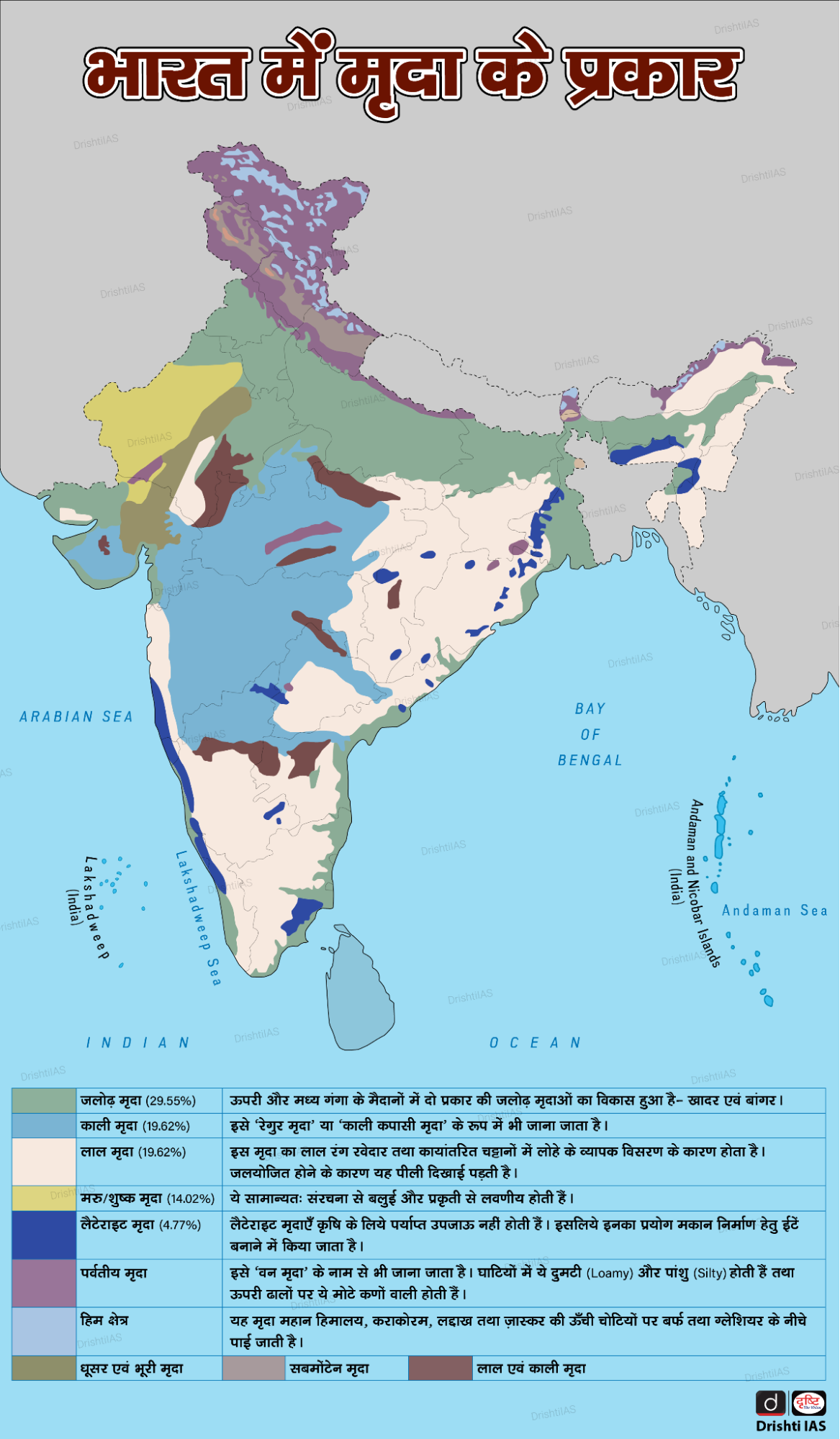

भारत में मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

- असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ: अत्यधिक रसायनों और एकल फसल (मोनोक्रॉपिंग) के साथ गहन खेती के कारण पोषक तत्त्वों की कमी और मृदा का अम्लीकरण हुआ है।

- उदाहरण के लिये, हरित क्रांति के कारण पंजाब और हरियाणा में कार्बनिक कार्बन का स्तर कम हो गया।

- जल कुप्रबंधन: अति-निष्कर्षण और खराब सिंचाई, जैसे बाढ़ सिंचाई, मृदा के लवणीकरण और जलभराव का कारण बनती है।

- वर्ष 2050 तक कृषि योग्य भूमि का 50% भाग लवण प्रभावित हो सकता है।

- अत्यधिक चराई: अनियंत्रित पशु चराई के कारण वनस्पति नष्ट हो गई है, जिससे विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में मृदा क्षरण के प्रति सुभेद्य हो गई है।

- स्थानांतरी कृषि: कर्तन एवं दहन कृषि की प्रथा कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर गंभीर मृदा क्षरण का कारण बनती है।

- आक्रामक प्रजातियाँ: Lantana camara जैसी आक्रामक पौधों की प्रजातियों के प्रसार से मृदा के पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं और स्थानीय जैवविविधता प्रभावित होती है।

आगे की राह

- किसान शिक्षा: जिन किसानों की मृदा की जाँच की गई उनमें से केवल 57% किसान ही SHC योजना से अवगत थे।

- जागरूकता के लिये राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAU) और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) द्वारा प्रशिक्षण, डेमो और कार्यशालाओं की आवश्यकता है।

- मृदा परीक्षण अवसंरचना में वृद्धि: पहुँच और दक्षता में सुधार के लिये प्रत्येक तालुका में कम-से-कम एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (STL) स्थापित करने की आवश्यकता है।

- SHC का सामयिक वितरण: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अधिमानतः बुवाई से पहले हार्ड कॉपी में शीघ्र वितरित किये जाएँ।

- मृदा डेटा संग्रह और SHC के वितरण के बीच समय अंतराल कम होने से किसानों को समय पर अनुशंसित उर्वरक का प्रयोग करने में मदद मिलेगी ।

- इज़रायल की प्लांटेरे प्रौद्योगिकी की स्थापना की जा सकती है, जो सेंसर का उपयोग करके वास्तविक समय में मृदा से संबंधित आँकड़े उपलब्ध करा सकती है तथा मृदा प्रोफाइल में वृद्धि कर सकती है।

- प्रोत्साहन: मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने वाले किसानों, ग्राम पंचायतों और अधिकारियों के लिये प्रोत्साहन एवं पुरस्कार से भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

- हरी खाद, केंचुआ खाद और जैविक खेती को अपनाकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना क्या है? सतत् कृषि में इसके उद्देश्यों और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रारंभिकप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 मेन्स:प्रश्न. सिक्किम भारत का पहला 'जैविक राज्य' है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या हैं? (2018) |