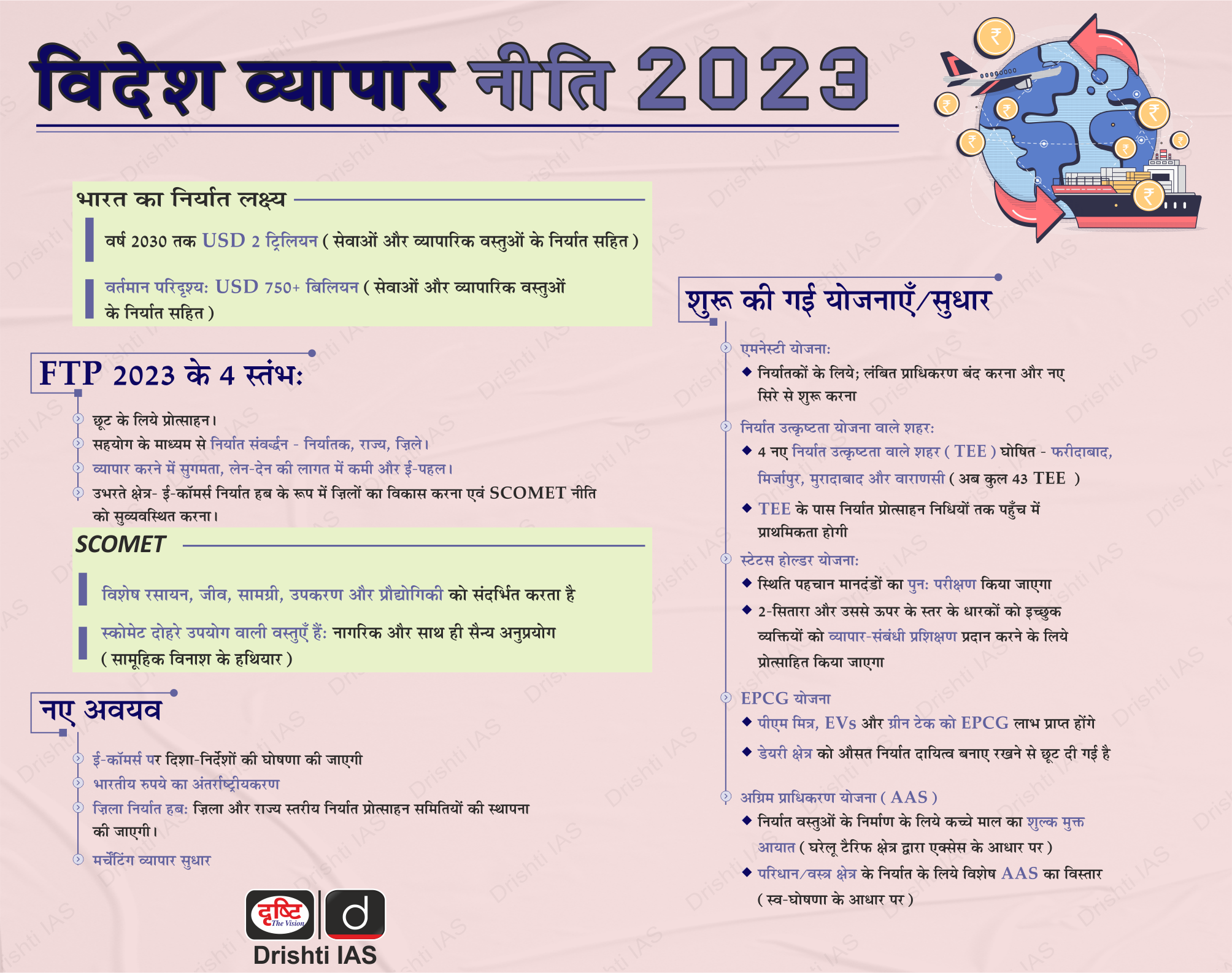

OPEC+ द्वारा अतिरिक्त उत्पादन कटौती की घोषणा

प्रिलिम्स के लिये:OPEC+, OPEC मेन्स के लिये:OPEC+ द्वारा तेल उत्पादन में कटौती और इसका प्रभाव |

चर्चा में क्यों?

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC/ओपेक) और उसके सहयोगियों, जिन्हें सामूहिक रूप से OPEC+ के रूप में जाना जाता है, ने बाज़ार में स्थिरता का समर्थन करने हेतु अपने तेल उत्पादन में 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन (Barrels Per Day- BPD) की कमी की घोषणा की है।

तेल उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती की पृष्ठभूमि:

- पृष्ठभूमि:

- रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद तेल की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं और वैश्विक बैंकिंग संकट की चिंताओं के कारण मार्च 2023 में 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की गिरावट के साथ कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है, जिससे मांग प्रभावित हो सकती है।

- शामिल देश:

- अभी तक सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, अल्जीरिया, कज़ाखस्तान, रूस और गैबॉन ने स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती की घोषणा की है।

- कुछ OPEC+ सदस्य पहले से ही उत्पादन क्षमता की कमी के परिणामस्वरूप सहमत मात्रा से काफी कम निकासी कर रहे हैं, इस कारण वे सभी सदस्य स्वैच्छिक कटौती में भाग नहीं ले रहे हैं।

तेल उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती के प्रमुख संभावित प्रभाव:

- अमेरिका पर प्रभाव: यह कदम अमेरिका के लिये काफी हानिकारक होने की संभावना है क्योंकि अमेरिका निरंतर ही इस संगठन से तेल उत्पादन में वृद्धि करने की मांग करता रहा है।

- गैर-ओपेक देशों पर प्रभाव: उत्पादन में कटौती का तेल के निर्यात पर निर्भर रहने वाले गैर-ओपेक देशों पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उन्हें बाज़ार में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है।

- भारत पर प्रभाव: भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है, उत्पादन घटने के कारण कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल आयात बिल में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

- आयात बिलों में वृद्धि से न केवल मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने के साथ शेयर बाज़ार भी काफी प्रभावित हो सकता है।

- निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि पर चालू खाता घाटा 14 से 15 अरब डॉलर या GDP के 0.4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस (OPEC+):

- OPEC: वर्ष 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला जैसे संस्थापक सदस्यों द्वारा स्थापित ओपेक का वर्तमान में विस्तार हुआ है तथा अब 13 देश इसके सदस्य हैं।

- ये सदस्य देश हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेज़ुएला।

- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।

- OPEC विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है और इसके सदस्यों का निर्यात वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है।

- ये सदस्य देश हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेज़ुएला।

- OPEC+: वर्ष 2016 में अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ OPEC को OPEC+ के रूप में जाना जाता है।

- OPEC+ देशों में 13 ओपेक सदस्य देश तथा अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।

- उद्देश्य:

- इस संगठन का उद्देश्य "अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है तथा उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक एवं नियमित आपूर्ति, उत्पादकों को स्थिर आय और पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों के लिये पूंजी पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।

स्रोत: द हिंदू

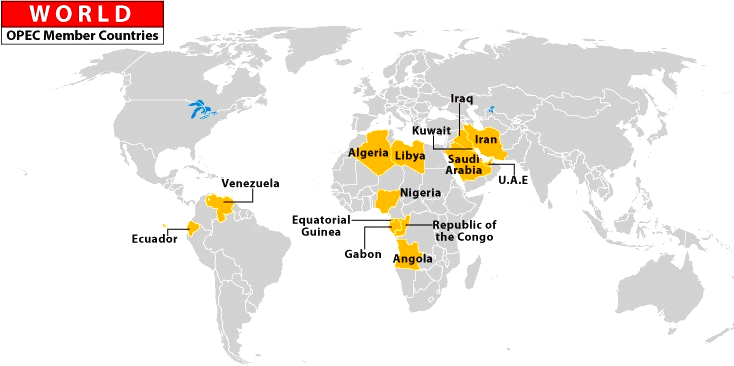

हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं का प्रभाव

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भूस्खलन, भूकंप, सतत् हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना मेन्स के लिये:हिमालय क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ी आपदाओं की आवृत्ति अधिक रही है।

हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं की क्षमता:

- विद्युत उत्पादन हेतु संसाधन का उपयोग करने के लिये अपने प्रचुर जल निकायों और आदर्श स्थलाकृति के साथ हिमालयी क्षेत्र को भारत का पावर हाउस माना जाता है।

- सरकारी अनुमान बताते हैं कि इस क्षेत्र में 46,850 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 1,15,550 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है।

- नवंबर 2022 तक इस क्षेत्र के 10 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में 81 बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ (25 मेगावाट से अधिक) और 26 परियोजनाएँ निर्माणाधीन थीं।

- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, अन्य 320 बड़ी परियोजनाएँ विचाराधीन हैं।

हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं का जोखिम और प्रभाव:

- भेद्यता:

- हिमालय भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र का हिस्सा है।

- इस तथ्य के बावजूद कि हिमालय का पर्यावरण और भूकंपीय गतिविधि इसकी नदी घाटियों को भूस्खलन हेतु प्रवण बनाती है, जलविद्युत परियोजनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जहाँ भूस्खलन के कारण 800 से अधिक संरचनाओं में दरारें आई हैं, सरकार ने 5 जनवरी, 2023 को निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें तपोवन विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना का काम भी शामिल है।

- प्रभाव:

- हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएँ अधिक हो गई हैं और इन परियोजनाओं से जुड़ी आपदाओं में वृद्धि देखी गई है।

- वर्ष 2012 में अस्सी गंगा नदी में आई बाढ़ ने अस्सी गंगा जलविद्युत परियोजनाओं (Assi Ganga hydroelectric projects-HEP) 1 एवं 2 को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

- वर्ष 2013 की केदारनाथ बाढ़ ने फाटा-ब्युंग, सिंगोली-भटवारी और विष्णुप्रयाग HEP को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था।

- वर्ष 2021 में भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण ऋषि गंगा परियोजना नष्ट हो गई और विष्णुगढ़-तपोवन HEP क्षतिग्रस्त हो गई, इस घटना में 200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

- विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विष्णुगढ़-तपोवन इलाके में स्थिति गंभीर होने के कारण पहले से ही आवर्ती (बार-बार) क्षति का सामना करना पड़ा है।

- दिसंबर, 2022 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के उरनी में गंभीर ढाल परिवर्तन के कारण भूस्खलन की घटना देखी गई, यह घटना उस क्षेत्र में हुई जहाँ 1,091 मेगावाट की करछम वांगटू जलविद्युत संयंत्र हेतु निर्माण कार्य चल रहा था।

- इन भूस्खलन की घटनाओं के कारण झीलों के जमने, झील का फटना, द्वितीयक भूस्खलन तथा निचले क्षेत्रों में बाढ़ आती है जिससे सामान्यतः पर्यावरण और आस-पास के समुदाय प्रभावित होते हैं।

सरकारी पहल:

- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHE) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change- NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियरों, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, जैवविविधता एवं वन्यजीव संरक्षण तथा सुरक्षा हेतु उपाय सुनिश्चित करना है।

- बड़े जलविद्युत संयंत्रों का पर्यावरण प्रभाव आकलन करना।

प्रभाव को कम करने हेतु आवश्यक पहल:

- हाल के वर्षों में हिमालय में भूस्खलन से उत्पन्न जोखिम बढ़ गए हैं, जिससे जलविद्युत परियोजनाएँ अधिक खतरनाक और अस्थिर हो गई हैं।

- वर्तमान वैज्ञानिक आँकड़ों के आधार पर इन परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की सख्त आवश्यकता है।

- हिमालय में अधिकांश मौजूदा अथवा निर्माणाधीन परियोजनाओं की परिकल्पना 10-15 वर्ष पहले की गई थी, सरकार को नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अपनाते हुए उचित निर्णय लेना चाहिये।

- परियोजना पर निर्णय लेने से पूर्व परियोजना के पक्ष में स्थानीय पंचायत की लिखित सहमति ली जानी चाहिये।

- हिमालय क्षेत्र में HEP के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में ऐसी 24 जलविद्युत परियोजनाओं की भूमिका की जाँच हेतु संबद्ध मंत्रालय द्वारा स्थापित रवि चोपड़ा समिति।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्रायः होते रहने के कारण बताइये। (2013) प्रश्न. भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिये। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिये। (2021) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

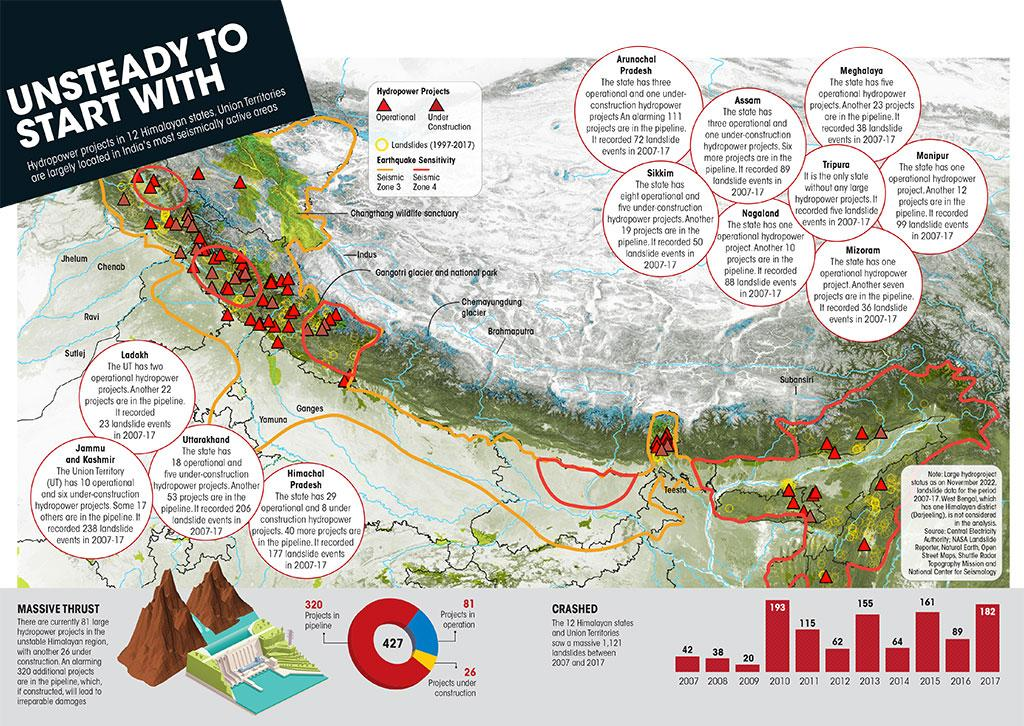

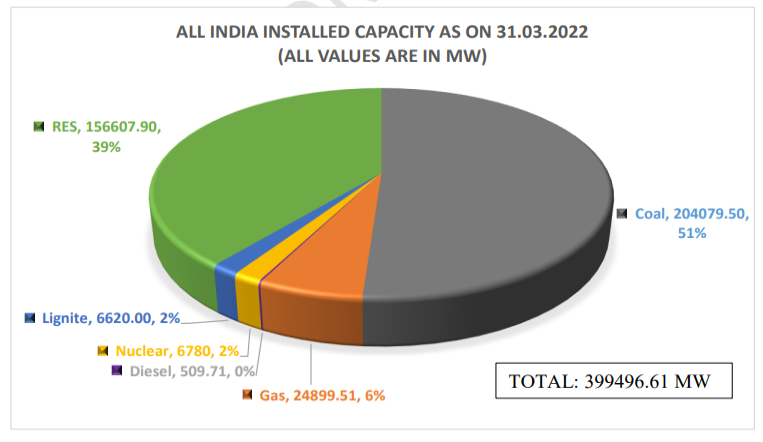

वर्ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय विद्युत योजना

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम, 2003, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, लिथियम-आयन बैटरी। मेन्स के लिये:वर्ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय विद्युत योजना। |

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan- NEP) का नवीनतम मसौदा वर्ष 2022-27 की अवधि को कवर करता है, जो इसके पिछले संस्करण, जिसमें मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना:

- परिचय:

- NEP एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करता है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा तैयार किया जाता है।

- CEA योजना क्षमता वृद्धि की मांग का आकलन करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये विभिन्न योजना हेतु एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिये अल्पकालिक (5 वर्ष) और संभावित योजनाएँ (15 वर्ष) तैयार करता है।

- NEP पिछले पाँच वर्षों (2017-22) के अनुमानों की समीक्षा, वर्ष 2022-27 के लिये क्षमता वृद्धि आवश्यकता और वर्ष 2027-2032 की अवधि के लिये अनुमान प्रदान करता है।

- पहला NEP वर्ष 2007 में, दूसरा दिसंबर 2013 में और तीसरा 2018 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 2017-22 की व्यापक योजना एवं 2022-27 की संभावित योजना शामिल थी।

- नया मसौदा:

- यह वर्ष 2031-32 तक 17 GW से लेकर लगभग 28 GW तक की अतिरिक्त कोयला-आधारित क्षमता की आवश्यकता को उजागर करता है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन 25 GW कोयला-आधारित क्षमता से अधिक है।

- मसौदा योजना में वर्ष 2031-32 तक 51 GW से 84 GW के बीच अनुमानित आवश्यकता के साथ बैटरी भंडारण में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

- इससे कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर (PLF) वर्ष 2026-27 के 55% से बढ़कर 2031-32 में 62% हो जाएगा।

- यह नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता से उत्पन्न चुनौतियों पर भी ज़ोर देता है, जिसके लिये आने वाले वर्षों में सावधानीपूर्वक प्रबंधन एवं योजना की आवश्यकता होगी।

भारत का विद्युत शक्ति परिदृश्य:

संबंधित चुनौतियाँ:

- पुराने संयंत्रों पर निर्भरता:

- भारत के कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र 25 वर्ष से अधिक पुरानए हैं, साथ ही पुरानी तकनीक पर परिचालित हैं, जो ग्रिड स्थिरता और विद्युत पूर्ति संबंधी चिंता पैदा करता है।

- नवीकरणीय-प्रभुत्त्व (Renewables-Dominated) वाले ग्रिड का प्रबंधन कठिन:

- क्षमता वृद्धि की पूर्णता के लिये नवीकरणीय उत्पादन पर निर्भरता रही है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रिड का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। सौर और पवन ऊर्जा की धीमी वृद्धि के साथ-साथ शून्य ऊर्जा वाले जलविद्युत परियोजनाओं के कारण ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने की गति में कमी आई है।

- अपर्याप्त वित्तीयन:

- यदि नवीकरणीय उत्पादन के बैकअप के लिये बैटरी भंडारण पर निर्भर रहना है, तो इसके लिये महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।

- CEA की रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2022-27 के बीच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) के लिये कुल 14.30 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हालाँकि CEA ने 10 वर्ष की अवधि के लिये BESS के विकास के लिये केवल 8 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है।

- यदि नवीकरणीय उत्पादन के बैकअप के लिये बैटरी भंडारण पर निर्भर रहना है, तो इसके लिये महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।

- मूल्यांकन की कमी:

- विभिन्न सौर उत्पादन परिदृश्यों के तहत तापीय संयंत्रों के लिये रैंपिंग दर संबंधी कोई मूल्यांकन नहीं है।

- रैंपिंग दर वह दर है जिस पर एक विद्युत संयंत्र अपने उत्पादन को बढ़ा अथवा घटा सकता है।

- उचित मूल्यांकन के बिना ओवरलोडिंग, अंडरलोडिंग अथवा विद्युत की रुकावट जैसी समस्या हो सकती है।

- विभिन्न सौर उत्पादन परिदृश्यों के तहत तापीय संयंत्रों के लिये रैंपिंग दर संबंधी कोई मूल्यांकन नहीं है।

संबंधित चुनौतियों का समाधान:

- लिथियम-आयन बैटरी पर आधारित BESS लोड में उतार-चढ़ाव और उत्पादन में अंतर के खिलाफ ग्रिड को संतुलित करने हेतु एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। ऊर्जा भंडारण ऊर्जा समय-स्थानांतरण प्रदान कर सकता है, जिससे विद्युत का उपयोग तब किया जा सकता है जब इसकी आवश्यकता होती है।

- बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश जारी रखने के साथ-साथ जल-आधारित प्रणालियों जैसे नए समाधानों की खोज करना महत्त्वपूर्ण है। यह वर्ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय विद्युत योजना में उल्लिखित चुनौतियों का समाधान करने तथा भारत में एक स्थिर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

- इसके अतिरिक्त हाइब्रिड उत्पादन मॉडल के उपयोग को बढ़ाने से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर बैकअप पावर उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन और अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण

प्रिलिम्स के लिये:3D प्रिंटिंग, क्रायोजेनिक स्टेज रॉकेट, अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण की पहल मेन्स के लिये:अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण, भारत की उपलब्धियाँ और इसका महत्त्व, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने भारी वाहन विक्रम- II हेतु विकसित अपने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन- II का परीक्षण किया।

- इससे पहले नवंबर 2022 में स्काईरूट ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम- S लॉन्च किया था।

- यह अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण में भारत की विकास गाथा को शामिल करता है।

3D प्रिंटिंग:

- 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पर परिकल्पित उत्पादों को वास्तविक त्रि-आयामी वस्तुओं में बदलने हेतु प्लास्टिक और धातु जैसी सामग्रियों का उपयोग करता है।

- यह सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत है, जिसमें धातु या प्लास्टिक के टुकड़े को काटकर खोखला कर दिया जाता है, उदाहरण के लिये मिलिंग मशीन।

- पारंपरिक रूप से 3D प्रिंटिंग का उपयोग प्रोटोटाइपिंग हेतु किया जाता रहा है और इसमें कृत्रिम अंग, स्टेंट, डेंटल क्राउन, ऑटोमोबाइल के पुर्जे एवं उपभोक्ता सामान आदि बनाने की काफी संभावना है।

क्रायोजेनिक इंजन:

- परिचय:

- क्रायोजेनिक इंजन/क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों का अंतिम चरण है जो क्रायोजेनिक्स का उपयोग करता है।

- क्रायोजेनिक्स- अंतरिक्ष में भारी वस्तुओं को उठाने और रखने हेतु बेहद कम तापमान (-150 ℃ से नीचे) पर सामग्री के उत्पादन एवं व्यवहार का अध्ययन।

- यह प्रोपेलेंट के रूप में तरल ऑक्सीजन (Liquid Hydrogen- LOx) और तरल हाइड्रोजन (LH2) का उपयोग करता है।

- इसे विकसित करना सबसे कठिन है और अब तक केवल 6 देशों के पास यह प्रक्षेपण वाहन है- अमेरिका, चीन, रूस, फ्राँस, जापान और भारत।

- GSLV और GSLV Mk III भारत के सबसे भारी लॉन्च वाहन हैं जिनके लॉन्च के ऊपरी चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है।

- क्रायोजेनिक इंजन/क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों का अंतिम चरण है जो क्रायोजेनिक्स का उपयोग करता है।

- लाभ:

- पृथ्वी पर संग्रहीत किये जाने वाले ठोस और तरल प्रणोदक रॉकेट चरणों की तुलना में यह अधिक प्रभावी है और अपने द्वारा उपयोग किये जा रहे प्रत्येक किलोग्राम प्रणोदक की खपत के साथ अधिक बल प्रदान करता है।

- ठोस ईंधन चरण के बजाय क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का उपयोग करने से रॉकेट की पेलोड वहन क्षमता बढ़ जाती है।

- रॉकेट उद्योग में उपयोग किये जाने वाले अन्य ठोस, अर्द्ध-क्रायोजेनिक और हाइपरगोलिक प्रणोदक की तुलना में दोनों ईंधन (LOx और LH2) पर्यावरण के प्रति अनुकूल हैं।

- नुकसान:

- बेहद कम तापमान पर प्रणोदकों के उपयोग और संबद्ध तापीय तथा संरचनात्मक समस्याओं के कारण ठोस/पृथ्वी पर भंडारण योग्य तरल प्रणोदक चरणों की तुलना में यह तकनीकी रूप से कहीं अधिक जटिल प्रणाली है।

धवन II:

- स्काईरूट की धवन क्रायोजेनिक इंजन शृंखला का नाम प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में रखा गया है, उनका भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान था।

- धवन II स्काईरूट के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन- धवन I पर आधारित है, धवन I का वर्ष 2021 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

- यह पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है और 3D प्रिंटिंग इंजन के लिये इसमें एक सुपर एलॉय का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसके निर्माण में लगने वाले समय 95% तक की कमी आई है।

- यह प्रणोदक के रूप में तरल प्राकृतिक गैस (LNG) और तरल ऑक्सीजन (LoX) का उपयोग करेगा।

- LNG में मीथेन की सांद्रता 90% से अधिक है, इसे भविष्य का रॉकेट ईंधन माना जाता है।

- इस इंजन का विकास आंशिक रूप से नीति आयोग के ANIC-ARISE कार्यक्रम, जिसके तहत ग्रीन रॉकेट प्रणोदक के उपयोग सहित अन्य प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जाता है, द्वारा समर्थित था।

अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण हेतु पहलें:

- IN-SPACE:

- भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के मामले में निजी कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre- IN-SPACE) की स्थापना की गई है।

- यह मंच भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करने अथवा अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी की इच्छा रखने वाले निकायों और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का उद्देश्य भारतीय उद्योग भागीदारों के माध्यम से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये इसरो द्वारा किये गए अनुसंधान एवं विकास का उपयोग करना है।

- भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA):

- भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) शीर्ष, गैर-लाभकारी उद्योग निकाय है जो विशेष रूप से भारत में निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के सफल अन्वेषण, सहयोग एवं विकास की दिशा में कार्य कर रहा है।

- स्काईरूट की विक्रम शृंखला:

- विक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाज़ार हेतु तैयार किये गए मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक शृंखला है।

- इसके 4 रूपांतर हैं: विक्रम S, विक्रम, विक्रम II और विक्रम III।

- विक्रम S ने स्काईरूट को अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनाया।

- विक्रम II रॉकेट वर्ष 2024 तक प्रक्षेपण के लिये तैयार हो जाएगा, जो कंपनी को दक्षिण एशिया का पहला निजी प्रक्षेपक बना देगा।

- विक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाज़ार हेतु तैयार किये गए मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक शृंखला है।

अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण का महत्त्व:

- वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 360.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, हालाँकि भारत का हिस्सा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का केवल ~ 2% है। उद्योग में निजी क्षेत्र सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं तक सीमित रहा है।

- अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) की बढ़ी हुई भागीदारी वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बाज़ार हिस्सेदारी को बढ़ावा देगी।

- निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार के भीतर लागत प्रतिस्पर्द्धी बनेगा, इस प्रकार अंतरिक्ष एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में कई रोज़गार सृजित होंगे।

- इससे भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

- निजी क्षेत्र नई प्रौद्योगिकियों, नवाचार और प्रबंधन कौशल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे लागत अनुकूलन एवं अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों की दक्षता में वृद्धि होगी।

- यह अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सरकारी संसाधनों को भी मुक्त करेगा।

नोट:

- भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष उद्योग में छठा सबसे प्रमुख देश है, जिसका हिस्सा विश्व की अंतरिक्ष-तकनीक कंपनियों का ~3.6% (वर्ष 2021 तक) है।

- अंतरिक्ष-तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी कंपनियों में शीर्ष कंपनी का हिस्सा 56.4% है, इसके बाद यूके (6.5%), कनाडा (5.3%), चीन (4.7%) और जर्मनी (4.1%) का हिस्सा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पट्टनम साइट

प्रिलिम्स के लिये:पुरातत्त्व स्थल, मुज़िरिस, ग्रीको-रोमन शास्त्रीय युग, दक्षिण भारतीय सभ्यता। मेन्स के लिये:पट्टनम साइट। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल में पट्टनम साइट पर हुए कुछ उत्खनन से पता चला है कि पट्टनम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक एक संपन्न शहरी केंद्र था।

पट्टनम साइट के प्रमुख बिंदु:

- परिचय:

- मध्य केरल में स्थित पट्टनम, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी तट पर एकमात्र बहु-सांस्कृतिक पुरातात्त्विक स्थल है।

- साइट पर हुए उत्खनन से अभी तक मात्र 1% से भी कम का खुलासा हुआ है, किंतु साक्ष्यों से पता चला है कि यह 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास यह एक संपन्न शहरी केंद्र था जिसका चरम चरण 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था।

- इसे मुज़िरिस के रूप में जाना जाता था, जो हिंद महासागर का "पहला बाज़ार" था, जिसमें ग्रीको-रोमन शास्त्रीय युग और प्राचीन दक्षिण भारतीय सभ्यता के मध्य मज़बूत सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक आदान-प्रदान था।

- माना जाता है कि मुज़िरिस नाम की उत्पत्ति तमिल शब्द "मुकिरी" से हुई है, जिसका अर्थ है "सात नदियों की भूमि"।

- नई खोज:

- सामाजिक पदानुक्रम का अभाव:

- प्राचीन पट्टनम में संस्थागत धर्म या जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं है।

- मूर्ति पूजा का अभाव:

- यहाँ देवी-देवताओं की मूर्तियाँ या पूजा के भव्य स्थान नहीं मिले।

- हथियारों की अनुपस्थिति:

- यहाँ परिष्कृत हथियारों की अनुपस्थिति भी अन्य पट्टनम-समकालीन स्थलों के विपरीत है।

- पट्टनम के लोग शांतिप्रिय हो सकते हैं जिन्होंने धार्मिक और जातिगत सीमाओं को आश्रय नहीं दिया।

- दाह संस्कार और दफन प्रथाएँ:

- पट्टनम स्थल पर दफनाने की प्रथा खंडित कंकाल अवशेषों तक ही सीमित थी और दफन "द्वितीयक" प्रकृति के थे, जहाँ मृतकों का पहले अंतिम संस्कार किया गया था, साथ ही अस्थि अवशेषों को औपचारिक रूप से बाद में दफनाया गया था।

- धर्मनिरपेक्ष लोकनीति:

- धार्मिक रीति-रिवाज़ों से संबंधित प्राप्त कलाकृतियों से पता चलता है कि समाज में एक धर्मनिरपेक्ष लोकाचार प्रचलित था।

- भिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक ही तरह दफनाया जाना दर्शाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज की व्यापकता थी।

- संगम-युग के साहित्य पर कार्य करने वाले शोधकर्त्ता धर्मनिरपेक्षता को संगम युग के स्रोतों से प्राप्त साक्ष्य को आधार मानते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि उस समय के लोग अपने अत्यधिक परिष्कृत और बहुलतावादी समाज के हर पहलू में धर्मनिरपेक्ष थे।

- सामाजिक पदानुक्रम का अभाव:

- महत्त्व:

- प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध की दिशा में एक जातिविहीन समाज से परे सामुदायिक जीवन के सार्थक विकल्पों की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिये पट्टनम स्थल अत्यधिक मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण है।

ग्रीको-रोमन शास्त्रीय युग (The Greco-Roman classical age):

- ग्रीको-रोमन शास्त्रीय युग से तात्पर्य 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक विस्तृत प्राचीन इतिहास की अवधि से है, जब ग्रीस और रोम की संस्कृतियों ने भूमध्यसागरीय विश्व तथा उससे आगे के क्षेत्रों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला।

- यह अवधि कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति में अपनी कई उपलब्धियों के लिये जानी जाती है और इसने कई सांस्कृतिक परंपराओं की नींव रखी जो आज भी आधुनिक विश्व को आकार दे रही हैं।

- इस अवधि के दौरान ग्रीस और रोम ने मानव इतिहास में कुछ सबसे प्रभावशाली विचारकों (सुकरात, प्लेटो, अरस्तू), कलाकारों और नेताओं को जन्म दिया जिनके विचार एवं उपलब्धियाँ आज भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं।