डूबने से होने वाली मृत्यु

प्रिलिम्स के लिये:डूबना/ड्राउनिंग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), मौसम की चरम घटनाएँ मेन्स के लिये:भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित फ्रेमवर्क, भारत के आपदा जोखिम को बढ़ाने वाले कारक। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 25 जुलाई 2024 को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेन्शन डे के रूप में मनाया गया। यह एक वैश्विक पहल है जो डूबने से बचाव के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और बचाव कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिये समर्पित है।

- डूबना एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसके कारण पिछले दशक में 2.5 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई हैं।

डूबना/ड्राउनिंग:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ड्राउनिंग को द्रव पदार्थ में डूबने या डूबने से होने वाली श्वसन हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणाम ‘मृत्यु’, ‘रुग्णता’ या ‘कोई रुग्णता नहीं’ के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

- वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेन्शन डे:

- यह 25 जुलाई को डूबने के कारण अपनी जान गँवाने वालों के लिये समर्पित और जल सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये आयोजित एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है।

- अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव द्वारा स्थापित, इस कार्यक्रम का समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा किया जाता है।

- वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेन्शन डे- 2024 की थीम: ‘Anyone can drown, no one should.’

- WHO का उद्घोष: ‘Seconds can save a life.’

भारत में ड्राउनिंग की घटनाओं में योगदान देने वाले कारक क्या हैं?

- जल निकायों तक पहुँच: भारत में कई दैनिक गतिविधियों के लिये लोग नदियों, तालाबों और कुओं के पास रहते हैं, जहाँ सुरक्षा उपायों तथा निगरानी का अभाव है, विशेषकर बच्चों के लिये।

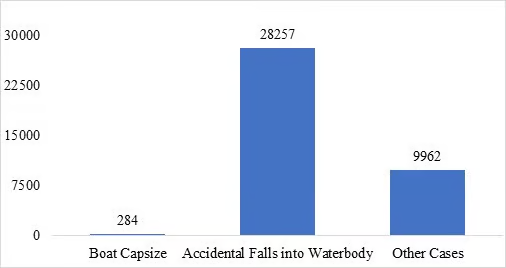

- वर्ष 2022 में जल निकायों में दुर्घटनावश गिरने के कारण 28,257 लोगों की मौत हुईं।

- 'अन्य मामलों' में 9,962 मौतें हुईं, जिसमें डूबने की अवर्गीकृत घटनाओं की एक शृंखला शामिल है तथा नाव पलटने से 284 मौतें हुईं।

- बाढ़: मानसून की बारिश बाढ़ का कारण बनती है, खराब जल निकासी के कारण स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे समुदाय डूबने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

- सांस्कृतिक धारणाएँ: कुछ समुदाय डूबने को अपरिहार्य मानते हैं, जिससे सुरक्षा उपायों और जागरूकता अभियानों में बाधा आती है।

- आर्थिक बाधाएँ: गरीबी के कारण सुरक्षा उपकरण, तैराकी सबक और आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कम आय वाले परिवार प्रभावित होते हैं।

- अपर्याप्त सुरक्षा नियम: सार्वजनिक जल निकायों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कड़े सुरक्षा नियमों का अभाव है।

- समुद्र तटों और स्विमिंग पूलों पर लाइफगार्ड जैसे सुरक्षा उपायों का प्रवर्तन प्रायः कम होता है, जिससे डूबने की दर बढ़ जाती है।

डूबने से होने वाली मौतों से संबंधित आँकड़े क्या हैं?

- वैश्विक डेटा:

- वैश्विक मृत्यु दर: डूबने पर WHO की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, डूबना/ड्राउनिंग एक गंभीर और उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, जिससे विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 3,72,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है।

- क्षेत्रीय असमानताएँ:

- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अनजाने में डूबने से 90% से अधिक मौतें होती हैं। यह मृत्यु दर कुपोषण से होने वाली मौतों की लगभग दो-तिहाई और मलेरिया से होने वाली मौतों की आधी से भी अधिक है।

- विश्व में, डूबने के कारण आधी से अधिक घटनाएँ WHO पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रों में होती हैं।

- WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में डूबने के कारण होने वाली मृत्यु दर UK या जर्मनी की तुलना में 27-32 गुना अधिक है।

- भारत के लिये परिदृश्य:

- डेटा: प्रत्येक वर्ष लगभग 38,000 भारतीय डूबने से मरते हैं।

- डूबना एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, डूबना सार्वजनिक सुरक्षा चिंता का एक बहुत ही गंभीर विषय है और भारत में सभी अकस्मात मृत्यु में से 9.1% के लिये ज़िम्मेदार है, जिसमें 38,503 मौतें शामिल हैं।

- राज्यवार डेटा: मध्य प्रदेश में डूबने से सबसे अधिक (5,427) मौतें हुईं, उसके बाद महाराष्ट्र (4,728) और उत्तर प्रदेश (3,007) का स्थान रहा। यह कई राज्यों में एक व्यापक मुद्दे को दर्शाता है।

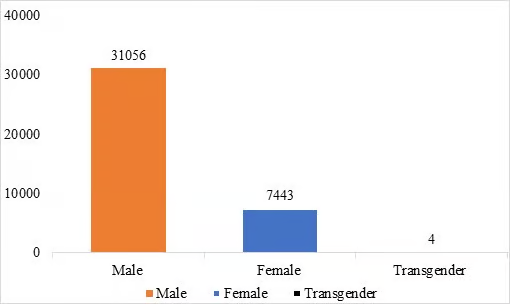

- डूबने से होने वाली मृत्यु (लिंग-आधारित):

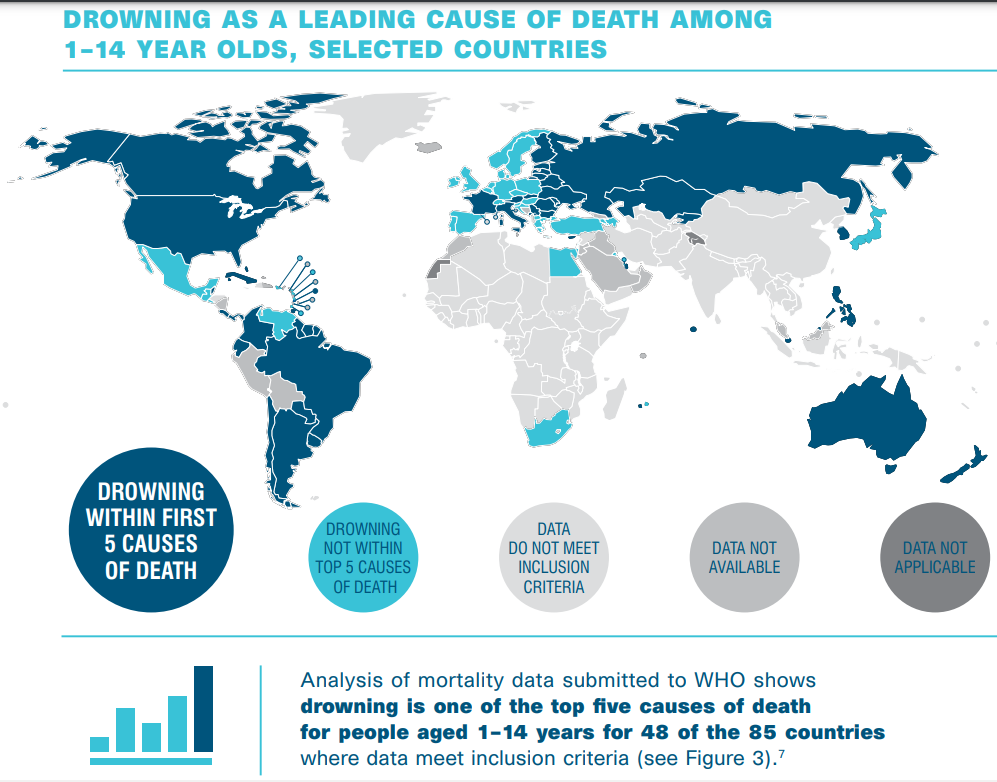

- मृत्यु का आयु और लिंग-आधारित वितरण: 1-14 वर्ष की आयु के बच्चे विशेष रूप से जोखिम में हैं, इस आयु वर्ग में डूबना मृत्यु का प्रमुख कारण है।

डूबने की घटनाओं को नियंत्रित करने में WHO की भूमिका

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व भर में चोट से संबंधित मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारण के रूप में डूबने को मान्यता दी है।

- डूबने से होने वाली मौतें एक बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी हैं, जिसने वर्ष 2014 में डूबने की घटनाओं पर रोकथाम हेतु WHO की पहली वैश्विक रिपोर्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया।

- WHO रिज़ॉल्यूशन WHA76.18 इस मुद्दे से निपटने के लिये समन्वित बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

- डूबने की दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिये WHO की सिफारिश:

डूबने की घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- बैरियर लगाना: पूल, कुओं और तालाबों जैसे जल निकायों के चारों ओर भौतिक अवरोधों को खड़ा करना अर्थात् बैरियर लगाना, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिये पहुँच को सीमित कर सकता है।

- बाड़ लगाना और सुरक्षित कवर संभावित खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिये प्राथमिक निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हैं।

- जल निकायों से दूर सुरक्षित क्षेत्र: वयस्कों और बच्चों दोनों के लिये जलाशयों से दूर निर्दिष्ट सुरक्षित क्षेत्र बनाना दुर्घटनावश डूबने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इन स्थानों पर लोगों का ध्यान जल निकायों से हटाने के लिये मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

- बचाव तकनीकों में प्रशिक्षण: कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) और मुख से मुख श्वास (Mouth-to-Mouth Breathing) देने जैसी सुरक्षित बचाव विधि तथा पुनर्जीवन तकनीकों में आस-पास के लोगों को शिक्षित करना, जीवन बचा सकता है। सामुदायिक कार्यक्रमों को आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिये लोगों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकरण: स्कूल के पाठ्यक्रमों में जल सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना सुनिश्चित करता है कि बच्चे छोटी उम्र से ही निवारक उपाय सीखें।

- नौका विहार विनियमों का प्रवर्तन: नौका विहार और शिपिंग (नौपरिवहन) के सख्त विनियमों को लागू करना आवश्यक है। इसमें अनिवार्य जीवन रक्षक जैकेट का प्रयोग, जहाज़ों का नियमित रखरखाव और जल निकाय संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल है।

- बाढ़ जोखिम प्रबंधन: बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के विकास के माध्यम से बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सुधार बाढ़ की घटनाओं के दौरान डूबने की घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकता है। स्थानीय अधिकारियों को सामुदायिक आघात सहनीयता बढ़ाने के लिये ऐसी प्रणालियों में निवेश करना चाहिये।

निष्कर्ष

डूबना एक ऐसी त्रासदी है जिसे रोका जा सकता है और जिस पर भारत में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। डूबने की घटनाओं में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों को समझकर तथा लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करके, हम मृत्यु की संख्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग सभी के लिये, विशेष रूप से बच्चों जैसे कमज़ोर समूहों के लिये सुरक्षित वातावरण स्थापित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है। इस मूक आपदा से निपटने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि डूबने से कोई जान न जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में डूबने से होने वाली मृत्यु में वृद्धि के पीछे कौन-से कारक योगदान दे रहे हैं? इससे निपटने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. आपदा प्रबन्धन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिये। (2020) प्रश्न. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परिभाषित करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न. भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी०आर०आर०) के लिये 'सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030)' हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात् किये गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिये। यह प्रारूप 'हयोगो कार्रवाई प्रारूप, 2005' से किस प्रकार भिन्न है? (2018) |

हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में ड्रिलिंग

प्रिलिम्स के लिये:हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, हूलॉक गिब्बन, वन सलाहकार समिति, IUCN रेड लिस्ट मेन्स के लिये:पर्यावरण और वन्यजीव चिंताएँ, संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण चुनौतियाँ, जैवविविधता और आवास विखंडन, मानव-पशु संघर्ष |

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा असम के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण के लिये हाल ही में दी गई मंज़ूरी से लुप्तप्राय हूलॉक गिब्बन पक्षी पर संभावित खतरे के विषय में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- वेदांता लिमिटेड की तेल एवं गैस इकाई केयर्न इंडिया, हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में अन्वेषण के लिये 4.4998 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का उपयोग करना चाहती है।

तेल और गैस ड्रिलिंग का हूलॉक गिब्बन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- खतरे में लुप्तप्राय प्रजातियाँ: वृक्ष छत्र के शीर्ष पर रहने वाला हूलॉक गिब्बन आवास विखंडन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कोई भी व्यवधान, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, उनके आवागमन और अस्तित्व को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

- अनेक प्रजातियों की उपस्थिति: अन्वेषण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र हाथियों, तेंदुओं और हूलॉक गिब्बन का निवास स्थान है, जो वहाँ की समृद्ध जैवविविधता को दर्शाता है।

- इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है कि तेल ड्रिलिंग से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है तथा इन प्रजातियों के आवास नष्ट हो सकते हैं।

- पिछली घटनाएँ: असम में बाघजन विस्फोट (2020) जिसने व्यापक पारिस्थितिक क्षति पहुँचाई, संवेदनशील क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण से जुड़े जोखिमों का एक चेतावनीपूर्ण उदाहरण है।

असम में तेल और गैस ड्रिलिंग परियोजना की वर्तमान स्थिति

- अनुमोदन: असम के कुछ भागों, विशेषकर हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य और अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तेल एवं गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के लिये प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

- यद्यपि वन सलाहकार समिति (FAC) ने अपना अंतिम निर्णय स्थगित कर दिया है।

- इस पार्क के भीतर विस्तारित पहुँच ड्रिलिंग के लिये एक अलग प्रस्ताव को FAC ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप खारिज कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर तथा उनकी सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं होगी।

- पर्यावरण और वन्यजीव चिंताएँ: FAC ने हूलॉक गिब्बन और अन्य वन्यजीवों को होने वाले व्यवधान को न्यूनतम करने के लिये वन्यजीव प्रबंधन तथा शमन योजना तैयार करने का सुझाव दिया है।

हूलॉक गिब्बन के विषय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: गिब्बन दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं तथा इन्हें सभी वानरों में सबसे छोटे एवं सबसे तेज़ वानरों के रूप में भी जाना जाता है। हूलॉक गिब्बन, भारत के पूर्वोत्तर में पाया जाने वाला अद्वितीय गिब्बन है, जो 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 12,000 है।

- वर्ष 1900 के बाद से घटती जनसंख्या और वितरण के कारण सभी 20 गिब्बन प्रजातियाँ विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं।

- हूलॉक गिब्बन को मुख्यतः बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये निर्वनीकरण से खतरा है।

- भारत में गिब्बन प्रजातियाँ: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो विशिष्ट हूलॉक गिब्बन प्रजातियाँ पाई जाती हैं: पूर्वी हूलॉक गिब्बन (Hoolock leuconedys) और पश्चिमी हूलॉक गिब्बन (Hoolock hoolock)।

- हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) द्वारा वर्ष 2021 में किये गए एक अध्ययन ने आनुवंशिक विश्लेषण के माध्यम से साबित कर दिया कि भारत में वानर की केवल एक ही प्रजाति है, जिससे पहले के शोध को खारिज कर दिया गया कि पूर्वी हूलॉक गिब्बन एक अलग प्रजाति थी।

- अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि दोनों आबादियाँ 1.48 मिलियन वर्ष पूर्व पृथक् हो गई थीं, जबकि गिब्बन का 8.38 मिलियन वर्ष पूर्व अपने मूल पूर्वज से पृथक विकास हुआ।

- हालाँकि IUCN रेड लिस्ट में पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को संकटग्रस्त और पूर्वी हूलॉक गिब्बन को सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है।

- हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) द्वारा वर्ष 2021 में किये गए एक अध्ययन ने आनुवंशिक विश्लेषण के माध्यम से साबित कर दिया कि भारत में वानर की केवल एक ही प्रजाति है, जिससे पहले के शोध को खारिज कर दिया गया कि पूर्वी हूलॉक गिब्बन एक अलग प्रजाति थी।

- संरक्षण:

- भारत में, यह प्रजाति भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है।

- असम सरकार ने वर्ष 1997 में हूलोंगापार रिज़र्व फॉरेस्ट को गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में उन्नत किया, जो किसी नरवानर या प्राइमेट (Primate) प्रजाति को समर्पित पहला संरक्षित क्षेत्र था।

हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के विषय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई और पुनः उसका नाम बदल दिया गया, भारत के असम में एक महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है।

- वर्ष 2004 में इसका नाम बदलकर गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य या हूलोंगापार रिज़र्व फॉरेस्ट कर दिया गया, यह अभयारण्य अपनी अद्वितीय जैवविविधता के लिये प्रसिद्ध है, विशेष रूप से भारत में गिब्बन हेतु एकमात्र निवास स्थान के रूप में।

- वनस्पति: ऊपरी कैनोपी में हॉलोंग वृक्ष (डिप्टरोकार्पस मैक्रोकार्पस) का प्रभुत्व है, जो 30 मीटर तक ऊँचा होता है, इसके साथ ही सैम, अमारी, सोपास, भेलू, उदल और हिंगोरी जैसी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

- मध्य कैनोपी की विशेषता नाहर वृक्ष है। निचली कैनोपी में विभिन्न प्रकार की सदाबहार झाड़ियाँ और जड़ी-बूटियाँ हैं।

- जीव-जंतु: हूलॉक गिब्बन और बंगाल स्लो लोरिस पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट है।

- अन्य प्राइमेट: स्टंप-टेल्ड मकाक, उत्तरी पिग-टेल्ड मकाक, पूर्वी असमिया मकाक, रीसस मकाक और कैप्ड लंगूर।

- स्तनधारी: भारतीय हाथी, बाघ, तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ, जंगली सूअर तथा विभिन्न सिवेट, गिलहरी एवं अन्य स्तनधारी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. उन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष किस प्रकार प्रकट होता है जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2010)

ऊपर दिये गए युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सही ढंग से मेल खाता है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

विरोध की एक पद्धति के रूप में भूख हड़ताल

प्रिलिम्स के लिये:विरोध का अधिकार, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, IPC, BNS मेन्स के लिये:हड़ताल का माध्यम भूख, भूख हड़ताल से संबंधित नैतिक दुविधा। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भूख हड़तालों ने हमेशा कई जटिल नैतिक प्रश्न खड़े किये हैं, जैसे कि क्या हड़ताल पर बैठे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे दवा देना उचित है या फिर क्या उसे ज़बरदस्ती खिलाना एक जोखिम भरी पद्धति है।

भूख हड़ताल क्या है?

- परिचय:

- भूख हड़ताल विरोध का एक रूप है जिसमें स्वैच्छिक रूप से भोजन और कभी-कभी जल से भी वंचित रहना शामिल होता है।

- इनका उपयोग अन्याय को उजागर करके या परिवर्तन की मांग करके दूसरों को प्रेरित करने, हतोत्साहित करने या दबाव डालने के लिये किया जाता है।

- विरोध की इस पद्धति को अंतिम उपाय के रूप में देखा जा सकता है, जब विरोध के अन्य साधन अनुपलब्ध या अप्रभावी हों।

- भूख हड़ताल का ऐतिहासिक संदर्भ:

- प्राचीन प्रथाएँ:

- ईसाई-पूर्व आयरलैंड के नियमों के अनुसार, भुगतान न किये गए ऋण का विरोध करने तथा ऋणदाता को शर्मिंदा करने के लिये ट्रॉस्कैड (उपवास) का पालन किया जाता था।

- कल्हण की राजतरंगिणी (प्राचीन कश्मीर के शाही राजवंशों का विवरण) में भी अवांछनीय शाही आदेशों या करों के खिलाफ भूख हड़तालों का कई बार उल्लेख मिलता है।

- आधुनिक विकास:

- रूसी राजनीतिक कैदी (1870 का दशक): जेल की स्थितियों का विरोध करने के लिये भूख हड़ताल का सहारा लिया।

- आयरिश रिपब्लिकन (1917-1920): थॉमस ऐश और टेरेंस मैकस्विनी जैसी प्रमुख हस्तियों की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ।

- भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों:

- महात्मा गांधी: उन्होंने उपवास को “सत्याग्रह के शस्त्रागार में एक महान हथियार” बताया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कम-से-कम 20 बार इस प्रकार का विरोध किया।

- जतिन दास (1929): राजनीतिक कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को उजागर करने वाले 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

- भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त: जेल की खराब स्थितियों का विरोध किया, जिससे व्यापक समर्थन और मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ।

- प्राचीन प्रथाएँ:

- स्वतंत्र भारत में भूख हड़ताल का आधुनिक संदर्भ:

- पोट्टी श्रीरामुलु (1952): उनकी भूख हड़ताल के कारण आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ।

- इरोम शर्मिला (2000-2016): मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा मानवाधिकार मुद्दों को उठाया।

- उन्होंने 16 वर्षों तक भूख हड़ताल जारी रखी, लेकिन उन्हें समय-समय पर जबरदस्ती भोजन दिया जाता था।

- अन्ना हज़ारे: उन्होंने वर्ष 2011 में भारत सरकार पर कठोर भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने के लिये दबाव डालने हेतु भूख हड़ताल शुरू की थी।

- हालिया उदाहरण:

- मराठा समुदाय के लिये आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्त्ता मनोज जरांगे-पाटिल का अनशन।

- लद्दाख के लिये संवैधानिक सुरक्षा हेतु सोनम वांगचुक की 21 दिन की भूख हड़ताल।

- फिलिस्तीनी कैदी खादर अदनान की वर्ष 2023 में 87 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु।

भूख हड़ताल के पक्ष में तर्क क्या हैं?

- व्यक्तिगत स्वायत्तता और चुनाव की स्वतंत्रता:

- स्वायत्तता: भूख हड़ताल को व्यक्तिगत स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। व्यक्तियों को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने और अपनी इच्छानुसार विरोध करने का अधिकार है।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भूख हड़ताल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप है और व्यक्तियों के लिये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति व्यक्त करने की एक पद्धति है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और विरोध के अधिकार के साथ संरेखित है।

- अहिंसक प्रतिरोध:

- अहिंसा: भूख हड़ताल अहिंसक विरोध का एक रूप है, जो नैतिक रूप से हिंसक प्रतिरोध से बेहतर हो सकता है। यह दृष्टिकोण दूसरों को नुकसान पहुँचाए बिना अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है।

- नैतिक उच्च तर्क: दूसरों को कष्ट पहुँचाने के बजाय व्यक्तिगत रूप से कष्ट सहने का विकल्प चुनकर भूख हड़ताल करने वाले लोग नैतिक उच्च तर्क का दावा कर सकते हैं। व्यक्तिगत कष्ट सहन की उनकी इच्छा उस कथित अन्याय को उजागर कर सकती है जिसके खिलाफ वे विरोध कर रहे हैं।

- अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करना:

- जागरूकता: भूख हड़ताल प्रभावी रूप से जनता और मीडिया का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित कर सकती है जिन्हें अन्यथा अनदेखा किया जा सकता है। इससे जागरूकता बढ़ सकती है और अधिकारियों पर विरोध की जा रही शिकायतों को दूर करने का दबाव बढ़ सकता है।

- प्रतीकात्मक शक्ति: भूख हड़ताल का कार्य शक्तिशाली प्रतीकात्मकता रखता है। यह प्रदर्शनकारियों के दृढ़ विश्वास की गहराई और मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है, जो संभावित रूप से जनता की राय तथा समर्थन को प्रेरित करता है।

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व:

- ऐतिहासिक उदाहरण: भूख हड़ताल का इस्तेमाल कई ऐतिहासिक संदर्भों में प्रभावी ढंग से किया गया है, जैसे कि मताधिकार आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और हाल ही में राजनीतिक कैदियों के लिये। यह ऐतिहासिक संदर्भ इस प्रथा को नैतिक महत्त्व देता है।

- सांस्कृतिक अनुनाद: कुछ संस्कृतियों में, भूख हड़ताल विरोध और बलिदान के एक रूप के रूप में गहराई से अनुनाद होती है (जैन की संथारा प्रथा)। वे समुदाय और व्यापक समाज से सहानुभूति तथा एकजुटता प्राप्त कर सकते हैं।

- सत्ता की गतिशीलता:

- सत्ता की गतिशीलता को चुनौती देना: भूख हड़ताल प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिये सत्ता में बैठे लोगों पर दबाव डालकर सत्ता की गतिशीलता को चुनौती दे सकती है। इससे बातचीत और संभावित रूप से शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है।

भूख हड़ताल के खिलाफ क्या तर्क हैं?

- आत्म-क्षति और जीवन-रक्षण:

- आत्म-क्षति: भूख हड़ताल में जानबूझकर खुद को भूखा रखना शामिल है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य परिणाम या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

- नैतिक दृष्टिकोण से, जानबूझकर खुद को नुकसान पहुँचाना संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, विशेषकर अगर विरोध करने के अन्य गैर-हानिकारक तरीके मौजूद हों।

- जीवन का संरक्षण: धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं सहित कई नैतिक ढाँचे, जीवन के संरक्षण के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं। भूख हड़ताल, विशेष रूप से वह जो गंभीर स्वास्थ्य क्षरण या मृत्यु की ओर ले जाती है, इन सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकती है।

- आत्म-क्षति: भूख हड़ताल में जानबूझकर खुद को भूखा रखना शामिल है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य परिणाम या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

- ज़बरदस्ती और हेरफेर:

- अवपीड़न/ज़बरदस्ती: भूख हड़ताल को ज़बरदस्ती के एक रूप के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिये अधिकारियों या जनता पर दबाव डाला जाता है।

- यह किसी की अपनी मांग की निष्पक्षता और वैधता के बारे में नैतिक प्रश्न उठा सकता है।

- भ्रमित करना: भूख हड़ताल में सहानुभूति और नैतिक अपराधबोध का फायदा उठाकर सार्वजनिक भावना एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभाव द्वारा भ्रमित किया जा सकता है, जिससे हमेशा तर्कसंगत या न्यायसंगत परिणाम नहीं मिल सकते हैं।

- अवपीड़न/ज़बरदस्ती: भूख हड़ताल को ज़बरदस्ती के एक रूप के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिये अधिकारियों या जनता पर दबाव डाला जाता है।

- दूसरों पर प्रभाव:

- भावनात्मक बोझ: भूख हड़ताल परिवार, मित्रों और समर्थकों पर एक महत्त्वपूर्ण भावनात्मक बोझ डाल सकती है जो तनाव, चिंता एवं अपराधबोध से पीड़ित हो सकते हैं।

- यह निर्दोष पक्षों पर विरोध के व्यापक प्रभाव के संदर्भ में नैतिक चिंताओं को उत्पन्न होता है।

- ज़िम्मेदारी: हड़ताल करने वाले की भलाई की ज़िम्मेदारी दूसरों पर पड़ सकती है जो व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिये हस्तक्षेप करने को बाध्य हो सकते हैं और यह संभावित रूप से हड़ताल करने वाले की स्वायत्तता के विरुद्ध हो सकता है।

- भावनात्मक बोझ: भूख हड़ताल परिवार, मित्रों और समर्थकों पर एक महत्त्वपूर्ण भावनात्मक बोझ डाल सकती है जो तनाव, चिंता एवं अपराधबोध से पीड़ित हो सकते हैं।

- प्रभावशीलता:

- संदिग्ध प्रभावशीलता: इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भूख हड़ताल अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। विरोध की आनुपातिकता और तर्कसंगतता के बारे में नैतिक चिंताएँ भी उठाई जा सकती हैं।

- नैतिक परिणाम: सफल होने पर भी, भूख हड़ताल के परिणाम हमेशा नैतिक रूप से उचित नहीं हो सकते हैं।

- शोषण और भेद्यता:

- शोषण: कैदियों या हाशिये पर पड़े समूहों सहित कमज़ोर व्यक्तियों को अधिक प्रभावशाली अभिनेताओं द्वारा भूख हड़ताल में भाग लेने के लिये मजबूर किया जा सकता है या उनपर प्रभाव डाला जा सकता है, जिससे शोषण और सूचित सहमति को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

- इसे वास्तविक विकल्प के बजाय हताशा की नैतिक रूप से समस्याग्रस्त स्थिति के रूप में देखा जा सकता है।

- शोषण: कैदियों या हाशिये पर पड़े समूहों सहित कमज़ोर व्यक्तियों को अधिक प्रभावशाली अभिनेताओं द्वारा भूख हड़ताल में भाग लेने के लिये मजबूर किया जा सकता है या उनपर प्रभाव डाला जा सकता है, जिससे शोषण और सूचित सहमति को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

- कानूनी और चिकित्सा नैतिकता:

- कानूनी दायित्व: अधिकारियों को देखभाल के अपने कर्त्तव्य के बारे में कानूनी और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

- उदाहरण के लिये, भूख हड़ताल/अनशन करने वाले को जबरन खाना खिलाना उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन माना जा सकता है, लेकिन हस्तक्षेप न करना उपेक्षा के रूप में देखा जा सकता है।

- चिकित्सा नैतिकता: स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करने और जीवन को बचाने के अपने कर्त्तव्य के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है।

- “डू नॉ हार्म अर्थात् कोई नुकसान न करें” के नैतिक सिद्धांत को भूख हड़ताल करने वाले द्वारा स्वयं को पहुँचाए गए नुकसान के माध्यम से चुनौती मिल सकती है।

- कानूनी दायित्व: अधिकारियों को देखभाल के अपने कर्त्तव्य के बारे में कानूनी और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

भूख हड़ताल के अन्य आयाम क्या हैं?

- भूख हड़ताल पर महत्त्वपूर्ण विचार:

- महात्मा गांधी: 'उपवास' शब्द को प्राथमिकता देते थे और इसे अहिंसक विरोध के रूप में इस्तेमाल करते थे।

- सत्ता में बैठे लोगों से सुधार की मांग और उनकी अंतरात्मा को अपील करने के उद्देश्य से उपवास किया जाता था।

- माना जाता था कि उपवास का इस्तेमाल अधिकारों को छीनने के बजाय "प्रेमी" (जिसे कोई प्यार करता है) के खिलाफ सुधार के लिये किया जाना चाहिये।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर: ने भूख हड़ताल की ‘असंवैधानिक विधि’ के रूप में आलोचना की।

- सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कानूनी फ्रेमवर्क के भीतर रचनात्मक दृष्टिकोण का आह्वान किया।

- महात्मा गांधी: 'उपवास' शब्द को प्राथमिकता देते थे और इसे अहिंसक विरोध के रूप में इस्तेमाल करते थे।

- भूख हड़ताल के लिये कानूनी फ्रेमवर्क:

- जिनेवा कन्वेंशन: जिनेवा कन्वेंशन ने घायल लड़ाकों/अनशनकारियों के उपचार के लिये मानक तय किये हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये दिशा-निर्देश भूख हड़ताल करने वालों पर किस प्रकार लागू होते हैं।

- विरोध के रूप में भूख हड़ताल को युद्ध के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका को जटिल बनाता है।

- भारतीय संदर्भ: मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि भूख हड़ताल पर बैठना IPC की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है और यह आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा।

- हालाँकि BNS की धारा 224 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपना काम करने से रोकने या मजबूर करने के लिये आत्महत्या करने की कोशिश करता है, उसे एक वर्ष तक की जेल, ज़ुर्माना, दोनों या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है।

- जिनेवा कन्वेंशन: जिनेवा कन्वेंशन ने घायल लड़ाकों/अनशनकारियों के उपचार के लिये मानक तय किये हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये दिशा-निर्देश भूख हड़ताल करने वालों पर किस प्रकार लागू होते हैं।

आगे की राह

- स्पष्ट एवं विशिष्ट मांगें: भूख हड़ताल के चरम उपाय को उचित ठहराने के लिये, मांगें स्पष्ट रूप से व्यक्त, विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य होनी चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विरोध केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, बल्कि समाधान की संभावना के साथ एक लक्षित कार्रवाई है।

- स्वतंत्र मध्यस्थता: एक तटस्थ तीसरे पक्ष के मध्यस्थ को शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिये। उनकी भूमिका भूख हड़ताल करने वाले और संबंधित अधिकारियों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाना होगी, जिसका उद्देश्य प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा से समझौता किये बिना समाधान निकालना होगा।

- एक स्वतंत्र नैतिक समीक्षा बोर्ड को भूख हड़ताल की आनुपातिकता का आकलन करना चाहिये।

- स्वास्थ्य देखभाल नैतिकता दिशा-निर्देश: भूख हड़ताल करने वालों का इलाज करने वाले चिकित्सा पेशेवरों के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित किये जाने चाहिये।

- इन दिशा-निर्देशों में जीवन को बचाने के कर्त्तव्य और रोगी की स्वायत्तता के सम्मान के बीच संतुलन होना चाहिये। उन्हें अनैच्छिक भोजन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिये, जो जटिल नैतिक प्रश्न उठाते हैं।

- जन जागरूकता और शिक्षा: समाज को भूख हड़ताल के नैतिक निहितार्थों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये। इसमें व्यक्ति के लिये संभावित परिणामों, समुदाय पर प्रभाव और विरोध के वैकल्पिक रूपों की तलाश करने के महत्त्व को समझना शामिल है।

- कानूनी ढाँचा: सरकारों को भूख हड़ताल को नियंत्रित करने के लिये विशिष्ट कानूनी ढाँचा विकसित करने पर विचार करना चाहिये। इसमें मध्यस्थता, नैतिक समीक्षा और भूख हड़ताल करने वालों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल हो सकते हैं, साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

- सकारात्मक प्रोत्साहन: भूख हड़ताल के नकारात्मक परिणामों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के बजाय, नीतियों को शांतिपूर्ण विरोध और संवाद के लिये सकारात्मक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना चाहिये। इसमें मध्यस्थता सेवाओं, नागरिक समाज संगठनों तथा रचनात्मक जुड़ाव हेतु मंचों का समर्थन शामिल हो सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भूख हड़ताल से जुड़ी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये। भूख हड़ताल करने वालों की शिकायतों का समाधान करते समय अधिकारियों को इन चिंताओं को कैसे संतुलित करना चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? (2021) (a) समता का अधिकार उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किये गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ण है? (2020) (a) शोषण के विरुद्ध अधिकार उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिये। (2021) |