शासन व्यवस्था

अपराधिक न्याय प्रणाली

- 22 Jun 2024

- 14 min read

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 246, राज्य सूची, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सत्र न्यायाधीश, जेल प्रणाली, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, फास्टट्रैक न्यायालय, मानवाधिकार, जमानत, भारतीय विधि आयोग, कानूनी सहायता। मेन्स के लिये:भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल खामियाँ और उन्हें दूर करने के उपाय। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बलात्कार के एक मनगढ़ंत आरोप और उसके बाद कारावास की सज़ा ने हमारे कानून प्रवर्तन तंत्र में कई प्रणालीगत कमियों तथा सामाजिक जटिलताओं को उजागर किया है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) कैसी है?

- परिचय:

- किसी भी राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली, आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिये सरकारों द्वारा स्थापित एजेंसियों और प्रक्रियाओं का समूह है, जिसका उद्देश्य अपराध को नियंत्रित करना तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देना है।

- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली 1860 में लागू भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) पर आधारित है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, न्यायालय, जेल, सुधारगृह और अन्य संबद्ध संस्थाओं को राज्य सूची में रखा गया है।

- हालाँकि, संघीय कानूनों का पालन पुलिस, न्यायपालिका और सुधार संस्थानों द्वारा किया जाता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल अंग हैं।

- CJS की संरचना: इसमें चार मुख्य स्तंभ शामिल हैं।

- पुलिस द्वारा जाँच: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 जाँच अधिकारी को संबद्ध मामले के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज करने की अनुमति देती है।

- अभियोक्ताओं द्वारा मामले का अभियोजन: अभियोक्ता अभियुक्त पर अपराध का आरोप लगाते हैं और न्यायालय में यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वह दोषी है।

- न्यायालय द्वारा दोष का निर्धारण: न्यायालय अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए, अपराधी की पृष्ठभूमि, और उसके सुधार की संभावना को ध्यान में रखते हुए दंडादेश देता है।

- कारावास प्रणाली के माध्यम से सुधार: भारत में कारावास का उपयोग शिक्षा, श्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और योग व साधना के माध्यम से कैदी में सुधार एवं उसके पुनर्वास के लिये किया जाता है।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या चुनौतियाँ शामिल हैं?

- मामलों का लंबित रहना: जुलाई 2023 तक, भारत के सभी न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे।

- इनमें से 87.4% अधीनस्थ न्यायालयों में, 12.4% उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, जबकि लगभग 1,82,000 मामले 30 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 78,400 थी।

- न्यायिक रिक्तियाँ: भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जो कि प्रति दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों के दीर्घकालिक लक्ष्य से कम है जिसके परिणामस्वरूप मामलों के निपटान में विलंब होता है।

- फास्ट-ट्रैक कोर्ट के संबंध में धीमी प्रगति: फास्ट-ट्रैक कोर्ट हमेशा पूर्ण क्षमता से कार्य करने में अक्षम रहा है।

- नए न्यायालय आवश्यक बुनियादी ढाँचे और समर्पित न्यायधीशों के साथ फास्ट-ट्रैक उद्देश्यों के लिये स्थापित नहीं किये जाते हैं।

- इसके बजाय, मौजूदा न्यायालयों को प्रायः फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया जाता है, जिससे न्यायधीशों को इन त्वरित मामलों के साथ-साथ अपने नियमित केसलोड का प्रबंधन करना होता है।

- पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग: पुलिस पर प्रायः अनुचित गिरफ्तारी, विधिविरुद्ध कारावास, सदोष तलाशी, उत्पीड़न, हिरासत में व्यक्ति के साथ हिंसा और उसकी मृत्यु आदि का आरोप लगाया जाता है।

- इसके अतिरिक्त, निवारक कानूनों के आधार पर पुलिस की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है।

- जटिल तंत्र: वर्तमान समय में न्याय तंत्र बहुत जटिल है और हाशियाई समुदाय के व्यक्तियों की पहुँच से यह बहुत दूर है।

- समाज में सुभेद्य वर्ग हमेशा उस प्रणाली में वंचित रहेंगे जो क्षमता निर्माण की तुलना में संस्थागत व्यवस्था को प्राथमिकता देती है।

- अनुमानित पूर्वाग्रह: भारतीय जेलों में आदिवासी, ईसाई, दलित, मुस्लिम और सिख समुदाय के व्यक्तियों की संख्या, कुल आबादी में उनके प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है।

- कारावास में मानवाधिकारों का उल्लंघन: अपराध स्वीकार कराने और अपराधों की जाँच करने के नाम पर, अधिकारी कैदियों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

- महिलाओं के संदर्भ में हिरासत में बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य प्रकार के लैंगिक शोषण के रूप में अत्याचार भी किये जाते हैं।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

- ज़मानत में सुधार: "ज़मानत नियम है और जेल एक अपवाद है" एक न्यायिक सिद्धांत है जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 में राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बलिया मामले में किया था।

- फास्ट-ट्रैक न्यायालयों को पुनः क्रियाशील करना: इन न्यायालयों को “वास्तव में फास्ट-ट्रैक” बनाने के लिये लंबे समय से लंबित सत्र मामलों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिये।

- विधिक सहायता में सुधार: CJS की कार्य क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सामाजिक-विधिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये युवा पेशेवरों को प्रशिक्षण देने, उनका मार्गदर्शन करने और उनकी क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- न्यायिक रिक्तियों की पूर्ति: कार्यात्मक और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली को बनाए रखने के लिये न्यायिक रिक्तियों की प्रभावी ढंग से पूर्ति करना महत्त्वपूर्ण है। इसके लिये अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीशों और ज़िला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का उपयोग किया जा सकता है।

- दांडिक मामलों के प्रबंधन में कृत्रिम मेधा (AI) का अनुप्रयोग: AI का उपयोग न्यायाधीशों द्वारा ज़मानत, सज़ा और पैरोल के संबंध में निर्णय लेने में मदद करने के लिये किया जा सकता है।

- AI का उपयोग अपराधियों द्वारा पुनः अपराध करने (Recidivism) के जोखिम का आकलन करने के लिये किया जा सकता है।

सरकार द्वारा की गई संबंधित पहल:

CJS में सुधार के लिये कौन-से आयोग गठित किये गए हैं?

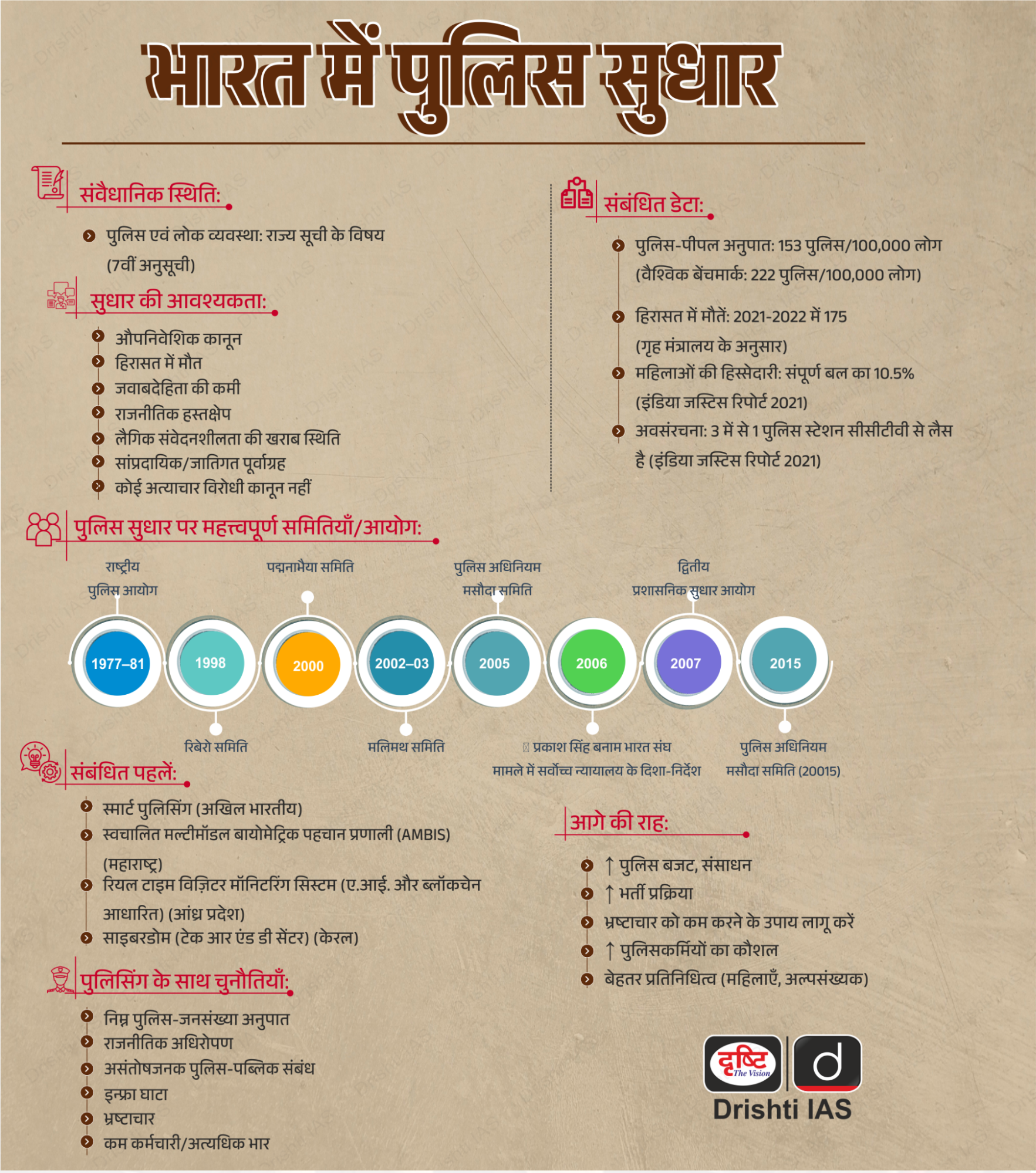

- राष्ट्रीय पुलिस आयोग (NPC): इसने सिफारिश की कि हिरासत में मृत्यु अथवा बलात्कार के मामलों में न्यायिक जाँच की जानी चाहिये।

- मलिमथ समिति: इसने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध जाँच के लिये एक अलग पुलिस बल की आवश्यकता की सिफारिश की।

- अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (मुल्ला समिति): इसने जेलों के प्रशासन के लिये उचित और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती पर ज़ोर दिया तथा इस उद्देश्य के लिये एक सुधारात्मक सेवा स्थापित की जानी चाहिये।

- कृष्णन अय्यर समिति: इसने महिला और बाल अपराधियों से निपटने के लिये पुलिस में महिला कर्मियों की नियुक्ति की सिफारिश की।

CJS के सुधार से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या हैं?

- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला, 2006: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि पुलिस के कार्य पर नज़र रखने हेतु प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग स्थापित किया जाना चाहिये।

- एस.पी. आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला, 2007: इसमें निर्णय किया गया कि भले ही कैदियों की स्वतंत्रता और उनके मुक्त आवागमन का अधिकार प्रतिबंधित हो किंतु उन्हें स्वस्थ जीवन निर्वाह करने का मूल अधिकार है।

- गुजरात राज्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय मामला, 1988: यह अभिनिर्धारित किया गया कि जेल में कैदियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य अथवा श्रम का उचित वेतन दिया जाना चाहिये।

- हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य मामला, 1979: विचाराधीन कैदियों को उनकी सज़ा से ज़्यादा समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उनके मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

- प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन मामला, 1980: इसमें यह निर्णय किया गया कि हथकड़ी लगाने की प्रथा अमानवीय, अनुचित और कठोर है और इसलिये किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रथमतः हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

भारतीय दांडिक न्याय प्रणाली को बड़ी संख्या में लंबित मामलों, अक्षमता, संसाधनों की कमी, अनुपयुक्त बुनियादी ढाँचे और कर्मियों के लिये अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, इस प्रणाली में विशेषकर हाशियाई समुदाय के व्यक्तियों के लिये न्याय कि बेहतर पहुँच सुनिश्चित करते हुए इसे बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में दांडिक न्याय प्रणाली की हाल ही में हुई विफलताओं और कमियों के प्रकाश में इसमें सुधार करना आत्यावश्यक हो गया है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |

-min.jpg)