विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

खेलों में आनुवंशिक परीक्षण

प्रिलिम्स के लिये:आनुवंशिक परीक्षण, विधियाँ, आनुवंशिक जानकारी और निजता, DNA परीक्षण। मेन्स के लिये:आनुवंशिक परीक्षण की आवश्यकताएँ, चिंताएँ, लाभ, हानि, अनुसंधान और विकास। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

पेरिस ओलंपिक- 2024 में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के क्रम में खेलों के आयोजन से पूर्व एथलीटों द्वारा आनुवंशिक परीक्षण को महत्त्व दिये जाने से खेलों में आनुवंशिक परीक्षण की प्रासंगिकता की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है।

- इस प्रवृत्ति के कारण आनुवंशिक परीक्षण से संबंधित संभावित लाभों और नैतिक चिंताओं के संदर्भ में विमर्श को बढ़ावा मिला है।

आनुवंशिक परीक्षण क्या है?

- परिचय:

- आनुवंशिक परीक्षण में किसी व्यक्ति के DNA का विश्लेषण करके ऐसे आनुवंशिक वेरिएंट की पहचान की जाती है जिससे स्वास्थ्य, शारीरिक लक्षणों और स्पोर्ट्स प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है।

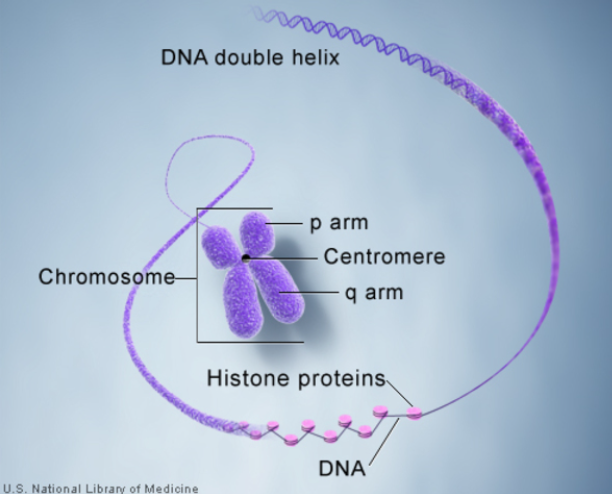

- इसमें आनुवंशिक स्थितियों की पुष्टि करने तथा आनुवंशिक विकारों के विकास या संचरण की संभावना का आकलन करने के क्रम में गुणसूत्रों, जीन या प्रोटीन में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जाता है।

- इस परीक्षण को रक्त, बाल, त्वचा, एमनियोटिक द्रव या अन्य ऊतकों के नमूनों का उपयोग करके किया जा सकता है।

- प्रकार:

- साइटोजेनेटिक परीक्षण (Cytogenetic Testing): इसमें संपूर्ण गुणसूत्रों का परीक्षण करना शामिल है।

- जैव रासायनिक परीक्षण (Biochemical Testing): इसमें जीन द्वारा उत्पादित प्रोटीन का पता लगाया जाता है।

- आणविक परीक्षण (Molecular Testing): इसके तहत सूक्ष्म DNA उत्परिवर्तन का पता लगाया जाता है।

- अनुप्रयोग:

- नवजात शिशु का नैदानिक परीक्षण: जन्म के तुरंत बाद किये जाने वाले आनुवंशिक परीक्षण से शिशु के उपचार योग्य आनुवंशिक विकारों की पहचान की जा सकती है। इसका उपयोग शारीरिक संकेतों और लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आनुवंशिक स्थितियों की पुष्टि करने के लिये किया जा सकता है।

- वाहक परीक्षण (Carrier Testing): यह उन लोगों के परीक्षण में सहायक है जिनमें जीन उत्परिवर्तन की एक प्रति होती है जिससे आनुवंशिक विकार की स्थिति हो सकती है। यह उन लोगों के लिये उपयोगी है जिनके परिवार में आनुवंशिक विकारों का इतिहास रहा है या जो उच्च जोखिम वाले वर्गों से संबंधित हैं।

- प्रीइम्प्लांटेशन परीक्षण (PGD): इसका उपयोग इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान प्रत्यारोपण से पूर्व भ्रूण में आनुवंशिक परिवर्तनों का परीक्षण करने के लिये किया जा सकता है, जिससे आनुवंशिक विकारों के जोखिम कम किया जा सके।

- फोरेंसिक परीक्षण: इसमें विधिक उद्देश्यों के लिये DNA अनुक्रमों का उपयोग किया जाता है, जैसे अपराध पीड़ितों एवं अपराध संदिग्धों की पहचान करने में या आनुवंशिक संबंध स्थापित करने में।

जीन, DNA और गुणसूत्र क्या हैं?

- DNA:

- DNA एक लंबा बहुलक है जिसमें हमारा विशिष्ट आनुवंशिक कोड होता है। DNA दो स्ट्रैंड (जो आपस में एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं जिससे द्विकुंडली संरचना बनती है) से मिलकर बना होता है।

- DNA का प्रत्येक स्ट्रैंड चार आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स या 'क्षार' से बना होता है: एडेनिन (A), साइटोसीन (C), गुआनिन (G) और थाइमिन (T)।

- जीन:

- DNA के खंड के रूप में जीन के अंदर विशिष्ट अणु (सामान्यतः प्रोटीन) का उत्पादन करने हेतु निर्देशों का सेट होता है।

- ये प्रोटीन विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के लिये ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि शरीर की वृद्धि एवं विकास, शरीर की कार्यप्रणाली तथा आँखों का रंग या रक्त का प्रकार।

- प्रत्येक कोशिका में जीन के दो समूह होते हैं। 46 पार्सल के रूप में जीन समूहबद्ध होते हैं, इन्हीं 46 पार्सल को गुणसूत्र/क्रोमोसोम कहा जाता है।

- DNA के खंड के रूप में जीन के अंदर विशिष्ट अणु (सामान्यतः प्रोटीन) का उत्पादन करने हेतु निर्देशों का सेट होता है।

- गुणसूत्र:

- प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में DNA अणु गुणसूत्र नामक तंतु जैसी संरचना में व्यवस्थित होता है।

- प्रत्येक गुणसूत्र हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारो ओर मज़बूत कुंडलित DNA से बना होता है।

- कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र दिखाई नहीं देते- यहाँ तक की माइक्रोस्कोप से भी नहीं।

एथलीट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये जेनेटिक परीक्षण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है?

- जेनेटिक मार्कर की पहचान: जेनेटिक परीक्षण द्वारा शारीरिक लक्षणों से जुड़े विशिष्ट मार्करों की पहचान से एथलेटिक प्रदर्शन में योगदान मिल सकता है।

- उदाहरण के लिये, एंजियोटेंसिन-कनवर्टिंग एंज़ाइम (ACE) और अल्फा-एक्टिनिन 3 (ACTN3) के रूप में जीन में भिन्नता को क्रमशः धैर्य और शक्ति क्षमताओं से संबंधित किया जाता है।

- मांसपेशियों की फाइबर संरचना का आकलन: ACTN3 जीन से फास्ट-ट्वीच मांसपेशियों का फाइबर-अनुपात प्रभावित होता है, जो शक्ति और स्प्रिंटिंग के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- इस जीन के कुछ वेरिएंट वाले एथलीट शक्ति प्रदर्शन वाले स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य एथलीटों की आनुवंशिक संरचना सहनशक्ति वाली गतिविधियों हेतु अनुकूल हो सकती है।

- रिकवरी और चोट के जोखिम का मूल्यांकन: जेनेटिक परीक्षण से चोट या रिकवरी में लगने वाले समय का पता लगाया जा सकता है।

- उदाहरण के लिये, कोलेजन उत्पादन से संबंधित जीन में भिन्नता से पेशी और अस्थि-रज्जु की चोटों के प्रति संवेदनशीलता का पता लग सकता है, जिससे इसके अनुरूप प्रशिक्षण एवं निवारक रणनीतियों को अपनाने में सहायता मिल सकती है।

- पोषण संबंधी ज़रूरतें और चयापचय: आनुवंशिक अंतर्दृष्टि से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि एथलीट द्वारा पोषक तत्त्वों का चयापचय कितनी अच्छी तरह से हो पाता है।

- उदाहरण के लिये, लैक्टोज़ असहिष्णुता या विटामिन D चयापचय में भिन्नता की पहचान से उचित आहार विकल्पों को अपनाने में सहायता मिल सकती है जिससे प्रदर्शन के साथ समग्र स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है।

- मनोवैज्ञानिक लक्षण: कुछ आनुवंशिक भिन्नताओं से प्रेरणा, तनाव प्रतिक्रिया और पीड़ा के प्रति सहिष्णुता (जो प्रतिस्पर्द्धी सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं) जैसे मनोवैज्ञानिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ सकता है।

- इन लक्षणों को समझने से इसकी उचित तैयारी में मदद मिल सकती है।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुकूलित बनाना: किसी एथलीट की आनुवंशिक प्रवृत्तियों को समझकर, कोच ऐसे प्रशिक्षण नियम तैयार कर सकते हैं जो उनकी मज़बूती एवं कमज़ोरियों पर केंद्रित हों।

आनुवंशिक परीक्षण की सीमाएँ क्या हैं?

- वैज्ञानिक अनिश्चितता: आनुवंशिकी और एथलेटिक प्रदर्शन के बीच संबंध जटिल होने के साथ इन्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया है।

- कई अध्ययनों से परस्पर विरोधी परिणाम सामने आते हैं, जिससे निश्चित निष्कर्ष निकाल पाना जटिल हो जाता है।

- सैंपल का सीमित होना: कई आनुवंशिक अध्ययनों में सीमित सैंपल होने से विभिन्न वर्गों एवं खेलों की विश्वसनीयता प्रभावित होने के साथ इनका सामान्यीकरण हो सकता है।

- आनुवंशिकी पर अत्यधिक बल: आनुवंशिक कारकों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से प्रशिक्षण, अभ्यास, पोषण और मनोवैज्ञानिक पहलुओं (जो एथलेटिक सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं) का महत्त्व समाप्त हो सकता है।

- नैतिक चिंताएँ: इससे निजता के हनन एवं संभावित भेदभाव के साथ आनुवंशिक सूचना के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों से एथलीटों के संदर्भ में नैतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत होती हैं।

- डेटा की गलत व्याख्या: आनुवंशिक डेटा जटिल होने के साथ विशेषज्ञ मार्गदर्शन के बिना इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है, जिससे किसी एथलीट की क्षमता के बारे में गलत निष्कर्ष निकल सकता है।

- वाणिज्यिक शोषण: डायरेक्ट टू कंज़्यूमर आनुवंशिक परीक्षण में प्रायः वैज्ञानिक वैधता की तुलना में लाभ को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे परिणामों की सटीकता एवं परीक्षण के उद्देश्य के संदर्भ में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- स्वतंत्र अनुसंधान: आनुवंशिक प्रभावों से संबंधित निष्कर्षों को मान्य करने और जीन अंतःक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिये स्वतंत्र वैज्ञानिक निकायों द्वारा व्यापक अध्ययन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- शिक्षा और प्रशिक्षण: प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को आनुवंशिक डेटा की सटीक व्याख्या करने तथा प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये।

- नैतिक दिशा-निर्देश: खिलाड़ियों की गोपनीयता की रक्षा करने और आनुवंशिक जानकारी के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिये स्पष्ट नैतिक दिशा-निर्देश विकसित करने के साथ ही डेटा का ज़िम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।

- समग्र दृष्टिकोण: आनुवंशिक अंतर्दृष्टि को पारंपरिक प्रशिक्षण, पोषण और मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ एकीकृत करने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण पर बल देने की आवश्यकता है।

- विनियामक निकायों के साथ सहयोग: आनुवंशिक परीक्षण के उपयोग को नियंत्रित करने वाली नीतियों को बनाने के क्रम में खेल संगठनों के साथ समन्वय करने एवं निष्पक्षता तथा मानकीकरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- जन जागरूकता अभियान: आनुवंशिक परीक्षण के लाभों और सीमाओं के बारे में एथलीटों तथा जनता को शिक्षित करने के लिये अभियान चलाने चाहिये।

निष्कर्ष

यद्यपि आनुवंशिक परीक्षण से एथलेटिक क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है, लेकिन एथलीट की क्षमताओं को पूरी तरह से जानने के लिये इन निष्कर्षों को पर्यावरणीय कारकों, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत समर्पण के साथ जोड़ना भी निर्णायक है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? (2019) (a) लक्ष्य-साधित जीन संपादन (टारगेटेड जीन एडिटिंग) में प्रयुक्त आणविक कैंची उत्तर: (a) प्रश्न. भारत में कृषि के संदर्भ में, प्रायः समाचारों में आने वाले ‘जीनोम अनुक्रमण (जीनोम सिक्वेंसिग)’ तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध और विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी? (2021) |

जैव विविधता और पर्यावरण

विश्व के मैंग्रोव की स्थिति 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस (26 जुलाई) पर वैश्विक मैंग्रोव गठबंधन (GMA) द्वारा ‘विश्व के मैंग्रोव की स्थिति 2024’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

- GMA 100 से अधिक सदस्यों का प्रमुख गठबंधन है जो विश्व के मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरुद्धार को आगे बढ़ा रहा है।

विश्व के मैंग्रोव की स्थिति रिपोर्ट- 2024 के अनुसार मैंग्रोव के मुख्य लाभ क्या हैं?

परिचय:

- ग्लोबल मैंग्रोव वॉच द्वारा विकसित नवीनतम विश्व मानचित्र (GMW v4.0), स्थानिक रिज़ॉल्यूशन में छह गुना सुधार प्रदान करता है।

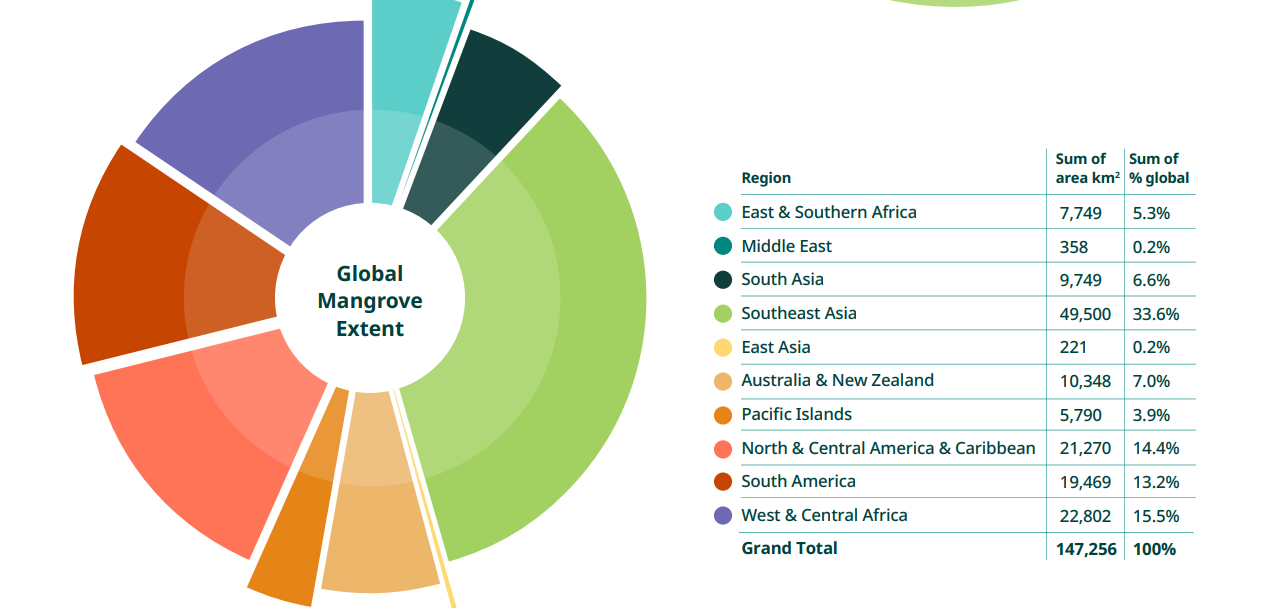

- यह वर्ष 2020 में 147,256 वर्ग किमी. मैंग्रोव का मानचित्रण करता है, जिसमें छह नए क्षेत्रों के लिये डेटा जोड़ा गया है।

- दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व के लगभग एक-तिहाई मैंग्रोव हैं, जिसमें अकेले इंडोनेशिया में 21% हिस्सा है।

मैंग्रोव के मुख्य लाभ:

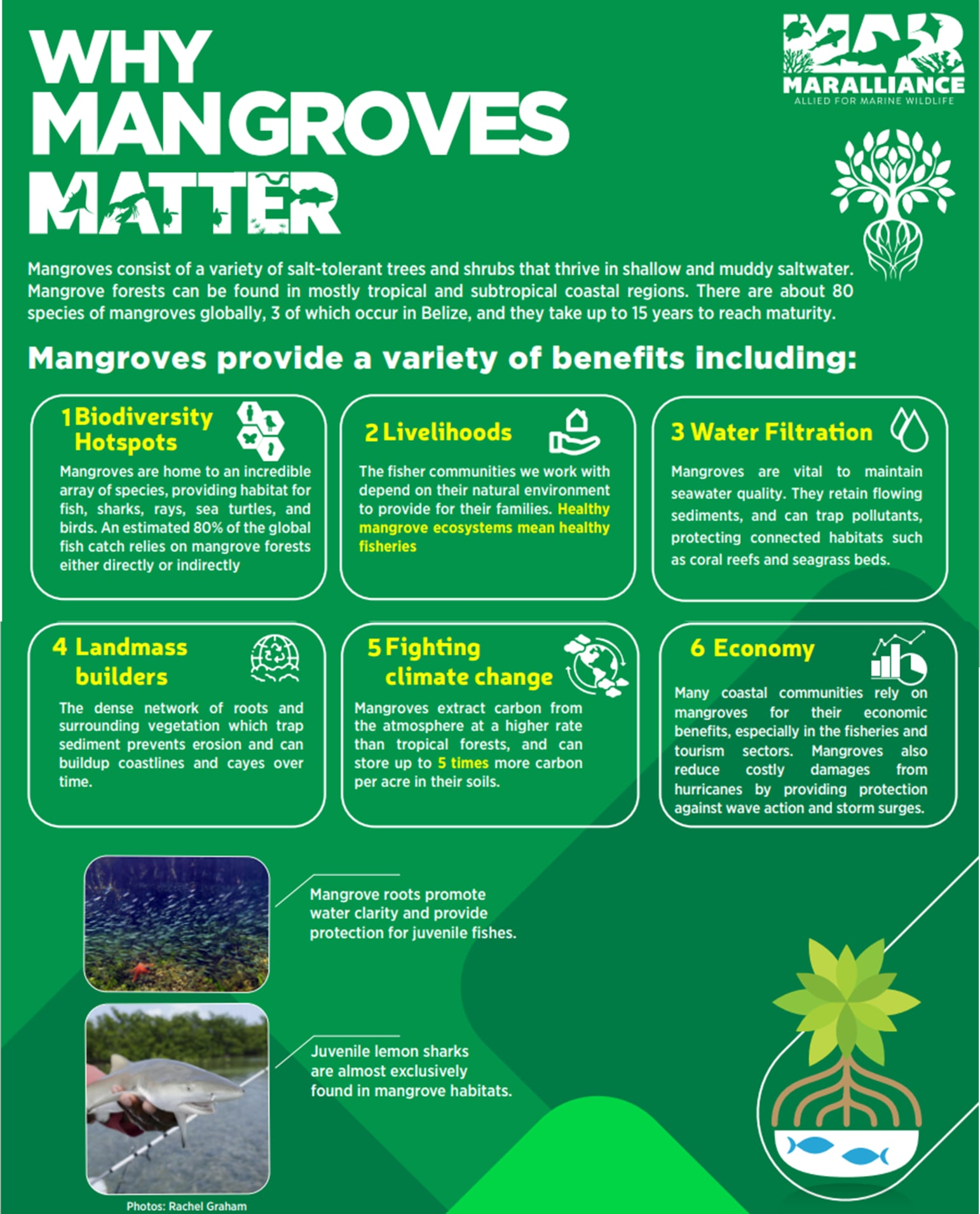

- कार्बन भंडारण: मैंग्रोव में औसतन प्रति हेक्टेयर 394 टन कार्बन भंडार पाए जाते हैं जो इनके जैव भार और मृदा के ऊपरी स्तर में संचित होते हैं।

- कुछ मैंग्रोव क्षेत्रों जैसे: फिलीपींस के मैंग्रोव में औसत कार्बन भंडार 650 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक है।

- जैवविविधता: मैंग्रोव में प्रजातियों की विविधता का निवास हैं, जो उनकी इकोटोन प्रकृति को दर्शाता है।

- अकेले भारतीय मैंग्रोव में 21 संघों में 5,700 से अधिक पादप और जीव प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं।

- बाढ़ में कमी: बाढ़ विश्व भर में सबसे अधिक तथा प्रायः होने वाली प्राकृतिक आपदा है जिसकी आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के कारण और भी बढ़ जाती है।

- मैंग्रोव बाढ़ की गहराई को 15-20% तक कम करते हैं और कुछ क्षेत्रों में 70% से भी अधिक नियंत्रित करते हैं।

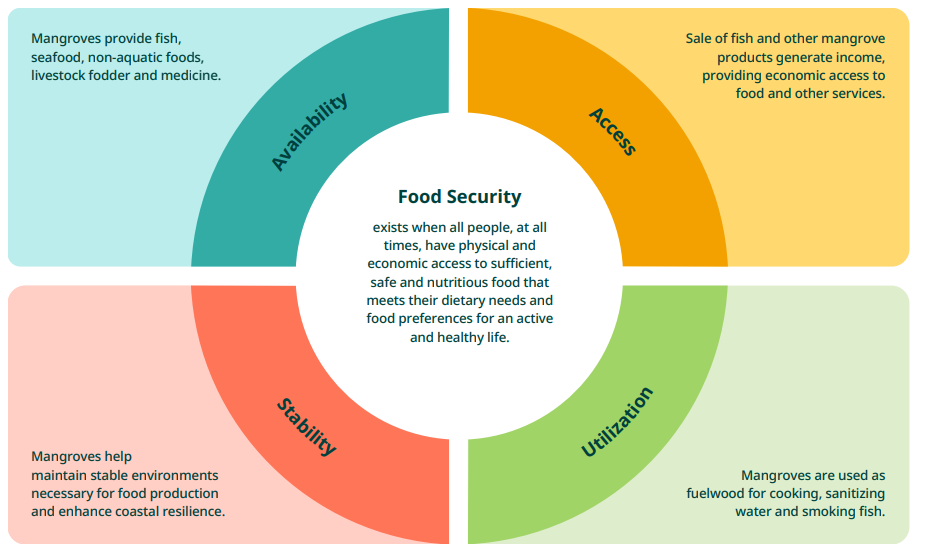

- खाद्य सुरक्षा: मैंग्रोव सालाना लगभग 800 बिलियन छोटी मछलियों, झींगों, बाइवाल्व और केकड़ों का पोषण करते हैं, जो वैश्विक मत्स्य पालन के लिये बहुत ज़रूरी है।

- ये स्थानीय समुदायों के लिये आवश्यक शहद, पत्ते और फल जैसे गैर-जलीय खाद्य संसाधन प्रदान करते हैं।

- सांस्कृतिक महत्त्व: मैंग्रोव प्रजातियाँ पारंपरिक चिकित्सा में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती हैं, जो स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं।

भारत के संबंध में रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं?

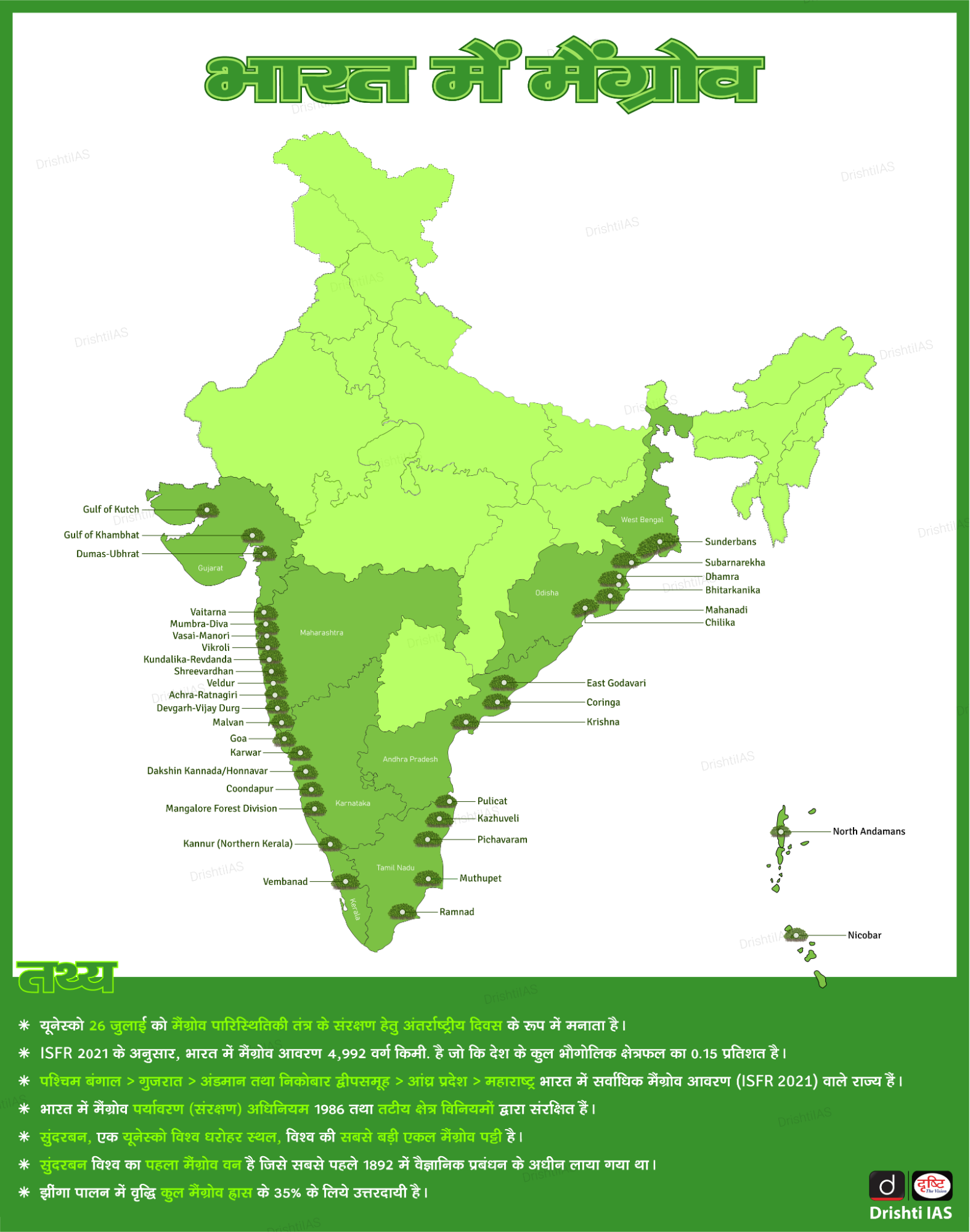

- भारत में मैंग्रोव आवरण: भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, इसके बाद गुजरात का स्थान है जो मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में स्थित है।

- भारत के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में जैवविविधता: भारत के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में जैवविविधता का रिकॉर्ड शायद किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है, जिसमें कुल 5,746 प्रजातियाँ हैं। इनमें से 4,822 प्रजातियाँ (84%) जानवर हैं।

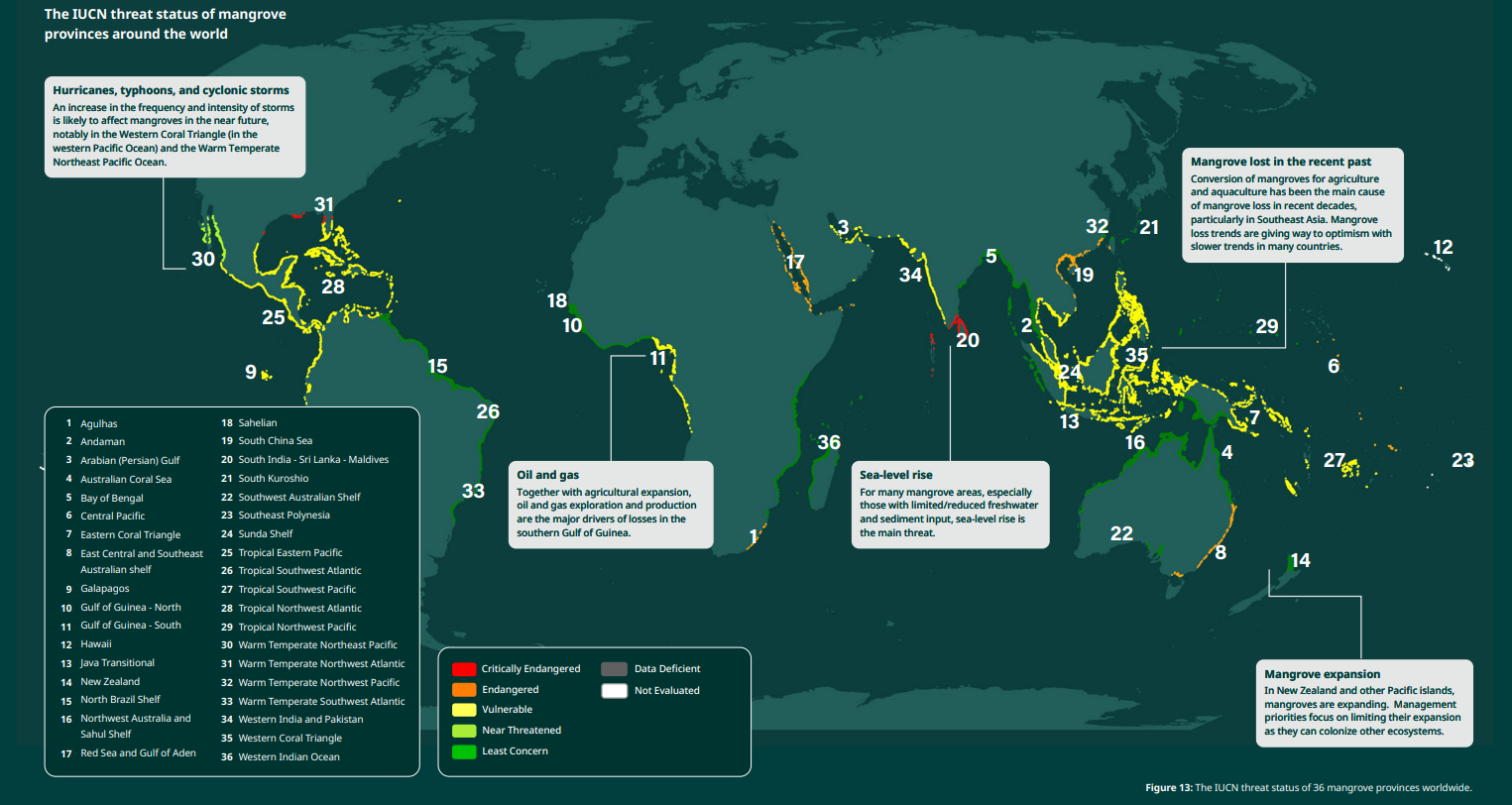

- गंभीर रूप से संकटग्रस्त एवं सुभेद्य मैंग्रोव: वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण बढ़ते समुद्र स्तर के कारण दक्षिणी भारतीय तट पर प्राकृतिक मैंग्रोव वन विशेष रूप से लक्षद्वीप द्वीपसमूह और तमिलनाडु में गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।

- रिपोर्ट में झींगा पालन को मैंग्रोव क्षति का प्रमुख कारण बताया गया है तथा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में इसके विस्तार पर प्रकाश डाला गया है।

- गुजरात से केरल तक फैले पश्चिमी तट पर मैंग्रोव, झींगा पालन जैसी मानवीय गतिविधियों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसे प्राकृतिक खतरों के कारण नष्ट होने के खतरे में हैं।

- खंभात की खाड़ी में संरक्षण संबंधी समस्याएँ हैं, जैसे फूलों के मौसम के दौरान अत्यधिक चराई और कटाई, जो प्राकृतिक पुनर्जनन में बाधा डालती है तथा मैंग्रोव को नुकसान पहुँचाती है।

- सरकारी पहल: केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव रोपण करके मैंग्रोव आवरण को बढ़ाने के लिये तटीय आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव की नई पहल (MISHTI) कार्यक्रम शुरू किया है।

- कॉर्पोरेट भागीदारी में छह प्रमुख निगमों द्वारा 30 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव स्थापित करने के लिये गुजरात वन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

रिपोर्ट में किन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है?

- जलीय कृषि (26%) में तेल ताड़ के बागानों और चावल की कृषि के रूपांतरण से वर्ष 2000 तथा 2020 के बीच मैंग्रोव का 43% नुकसान हुआ है।

- तेल ताड़ के बागानों और चावल की कृषि का विकास, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में प्रमुख योगदानकर्त्ता है।

- लकड़ी और चारकोल उत्पादन के लिये कटाई से मैंग्रोव का काफी क्षरण होता है।

जलवायु परिवर्तन, तलछट में बदलाव और समुद्र-स्तर में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संकुचन ने भी 26% मैंग्रोव क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

- समुद्र का बढ़ता स्तर मैंग्रोव के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिये जहाँ मीठे पानी और तलछट की मात्रा सीमित है।

- निरंतर और तीव्र चक्रवाती तूफान मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुँचाते हैं।

- क्षेत्रीय विश्लेषण से परिवर्तन के बहुत विविध पैटर्न उजागर होते हैं, जिसमें अफ्रीका, एशिया तथा उत्तरी और मध्य अमेरिका में मानवीय प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं।

- तमाम प्रयासों के बावजूद विश्व के बचे हुए मैंग्रोव वनों में से केवल 40% ही संरक्षित क्षेत्रों में हैं। मलेशिया और म्याँमार जैसे कुछ देशों में 5% से भी कम संरक्षित क्षेत्र हैं।

- IUCN रेड लिस्ट के अनुसार, विश्व के आधे मैंग्रोव प्रांत जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में हैं, जो कि एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

- तेल रिसाव (8.2%) से होने वाला प्रदूषण, विशेष तौर पर नाइजर डेल्टा जैसे क्षेत्रों में, मैंग्रोव के स्वास्थ्य और पुनर्जनन के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।

- मैंग्रोव संरक्षण के लिये पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करना एक चुनौती बनी हुई है।

मैंग्रोव के संरक्षण के लिये रिपोर्ट में क्या कदम सुझाए गए हैं?

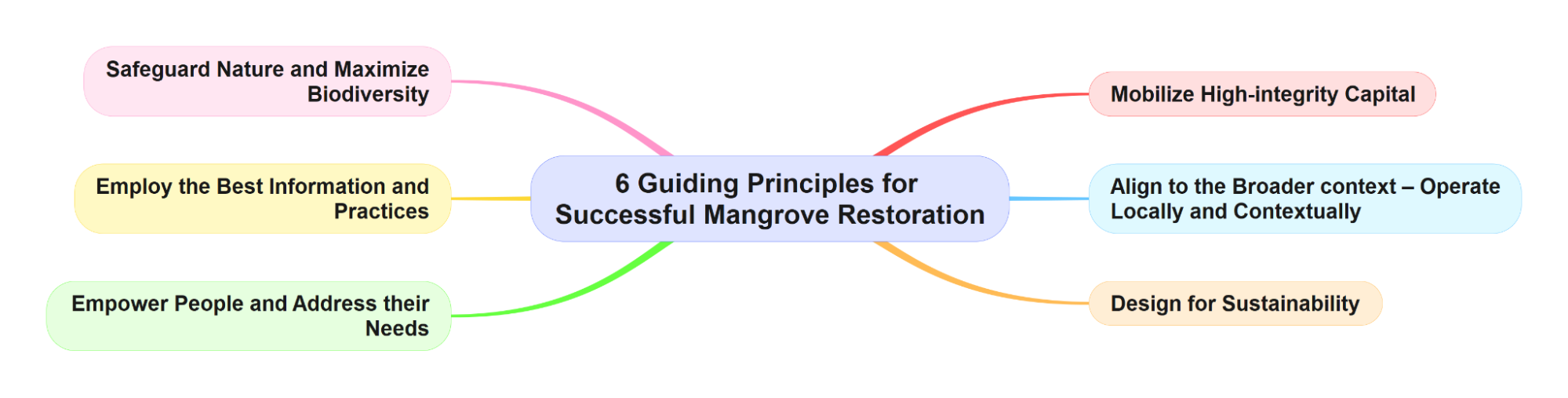

- सफल मैंग्रोव पुनरुद्धार हेतु छह मार्गदर्शक सिद्धांत:

- सिद्धांत 1: प्रकृति की सुरक्षा करने और जैवविविधता को अधिकतम करना-

- शेष अक्षुण्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, उनकी लचीलापन क्षमता को बढ़ाएँ तथा विज्ञान आधारित पारिस्थितिकी बहाली प्रोटोकॉल को लागू करने।

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क जैसे नीतिगत ढाँचे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण हैं।

- सिद्धांत 2: सर्वोत्तम जानकारी और प्रथाओं को अपनाना-

- मैंग्रोव हस्तक्षेप के लिये स्वदेशी, पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान सहित सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान-आधारित ज्ञान का उपयोग करना।

- फिलीपींस, कोलंबिया और केन्या के केस स्टडीज़ प्रभावी समुदाय-नेतृत्व वाली पुनर्स्थापना पहलों को प्रदर्शित करते हैं।

- शेष अक्षुण्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, उनकी लचीलापन क्षमता को बढ़ाएँ तथा विज्ञान आधारित पारिस्थितिकी बहाली प्रोटोकॉल को लागू करने।

- सिद्धांत 3: लोगों को सशक्त बनाना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना-

- ऐसे सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करना जो निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ साझाकरण प्राप्त करने हेतु समुदाय के सदस्यों के अधिकारों, ज्ञान एवं नेतृत्व की रक्षा तथा मज़बूती के लिये स्थानीय और प्रासंगिक रूप से कार्य करते हैं।

- सिद्धांत 4: व्यापक संदर्भ के अनुरूप कार्य करना - स्थानीय और प्रासंगिक रूप से कार्य करना-

- सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ों, संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और स्वामित्व व्यवस्थाओं सहित स्थानीय संदर्भ में कार्य करना, भूमि एवं समुद्री परिदृश्य दृष्टिकोण अपनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय रुझानों व उनके स्थानीय निहितार्थों के साथ तालमेल बैठाना।

- सिद्धांत 5: स्थिरता हेतु डिज़ाइन-

- दीर्घकालिक मैंग्रोव परियोजनाएँ और कार्यक्रम बनाना जो वित्तपोषण, खतरे में कमी, सामुदायिक प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखें।

- सिद्धांत 6: उच्च-निष्ठा पूंजी जुटाना-

- आवश्यक पैमाने पर पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना और तैयार परियोजनाओं को वित्तपोषण वितरित करने की अनुमति देना।

- कार्बन क्रेडिट और मैंग्रोव बीमा सहित नवीन वित्तीय उपकरण संरक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिये आवश्यक हैं।

- आवश्यक पैमाने पर पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना और तैयार परियोजनाओं को वित्तपोषण वितरित करने की अनुमति देना।

- सिद्धांत 1: प्रकृति की सुरक्षा करने और जैवविविधता को अधिकतम करना-

- संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार: ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस का लक्ष्य मैंग्रोव की हानि को रोकना, विश्व के आधे लुप्त मैंग्रोव को पुनः स्थापित करना तथा वर्ष 2030 तक संरक्षण को दोगुना करना है।

- कानूनी संरक्षण के अंतर्गत मैंग्रोव क्षेत्रों का प्रतिशत बढ़ाना। ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस का लक्ष्य वर्ष 2030 तक संरक्षण को दोगुना करके 80% करना है।

- अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM): ऐसे OECM को लागू करना जो जैवविविधता को खाद्य और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एकीकृत करें, भले ही संरक्षण प्राथमिक उद्देश्य न हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में मैंग्रोव वनों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिये। इन पारिस्थितिकी तंत्रों के सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. "पत्ती-कूड़ा (लीफ लिटर) किसी अन्य जीवोम (बायोम) की तुलना में तेज़ी से विघटित होता है और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त, वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप (एपिफाइट) के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुँचकर प्रतिस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं।" यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? (2021) (a) शंकुधारी वन उत्तर: (d) प्रश्न. भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? (2015) (a) उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश उत्तर: (d) प्रश्न. दो महत्त्वपूर्ण नदियाँ- जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है (और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है) तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है- समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्यजीवन तथा जैवविविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन-सा है ? (2011) (a) भितरकनिका उत्तर: (a) प्रश्न. हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? (2009) (a) दिलवाड़ा मंदिर उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. मैंग्रोव की कमी के कारणों पर चर्चा कीजिये और तटीय पारिस्थितिकी को बनाए रखने में उनके महत्त्व को समझाइये। (2019) प्रश्न. आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिये। भारत से रामसर स्थलों के दो उदाहरणों का उद्धरण दीजिये। (2018) |

आपदा प्रबंधन

वायनाड में भूस्खलन

प्रिलिम्स के लिये:भूस्खलन और इसके प्रकार, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति, भूस्खलन जोखिम शमन योजना (LRMS), बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण योजना (FRMS), भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण मेन्स के लिये:भूस्खलन उनके कारण, हिमालय और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के बीच अंतर, शमन के संभावित उपाय तथा पहले से की गई प्रमुख पहल। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के वायनाड ज़िले में अत्यधिक वर्षा और नाज़ुक पारिस्थितिक स्थितियों के कारण सबसे विनाशकारी भूस्खलन संबंधी आपदाएँ देखी गईं।

- ज़िले में 24 घंटे में 140 मिमी. से अधिक बारिश हुई, जो उम्मीद से अधिक है और इसने वर्ष 2018 की विनाशकारी बाढ़ की याद दिला दी जिसमें लगभग 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

नोट:

- केंद्र सरकार ने 18वीं लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने की योजना बनाई है।

- विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डाटाबेस तैयार करने तथा राज्य की राजधानियों व नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिये शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।

- डेटाबेस में आपदा मूल्यांकन, निधि आवंटन विवरण, व्यय, तैयारी और शमन योजना, जोखिम के प्रकार व गंभीरता के अनुसार जोखिम रजिस्टर तथा अन्य प्रासंगिक मामले शामिल होंगे।

भूस्खलन क्या है?

- परिचय:

- भूस्खलन (Landslide) एक भू-वैज्ञानिक घटना है जिसमें शैल, मृदा और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन शामिल होता है। यह संचलन छोटे एवं स्थानीय बदलावों से लेकर बड़े एवं विनाशकारी घटनाओं तक भिन्न-भिन्न पैमाने का हो सकता है।

- भूस्खलन प्राकृतिक और मानव-निर्मित, दोनों ही ढलानों पर घटित हो सकते हैं तथा वे प्रायः भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधि, मानव गतिविधि (जैसे- निर्माण या खनन) और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं।

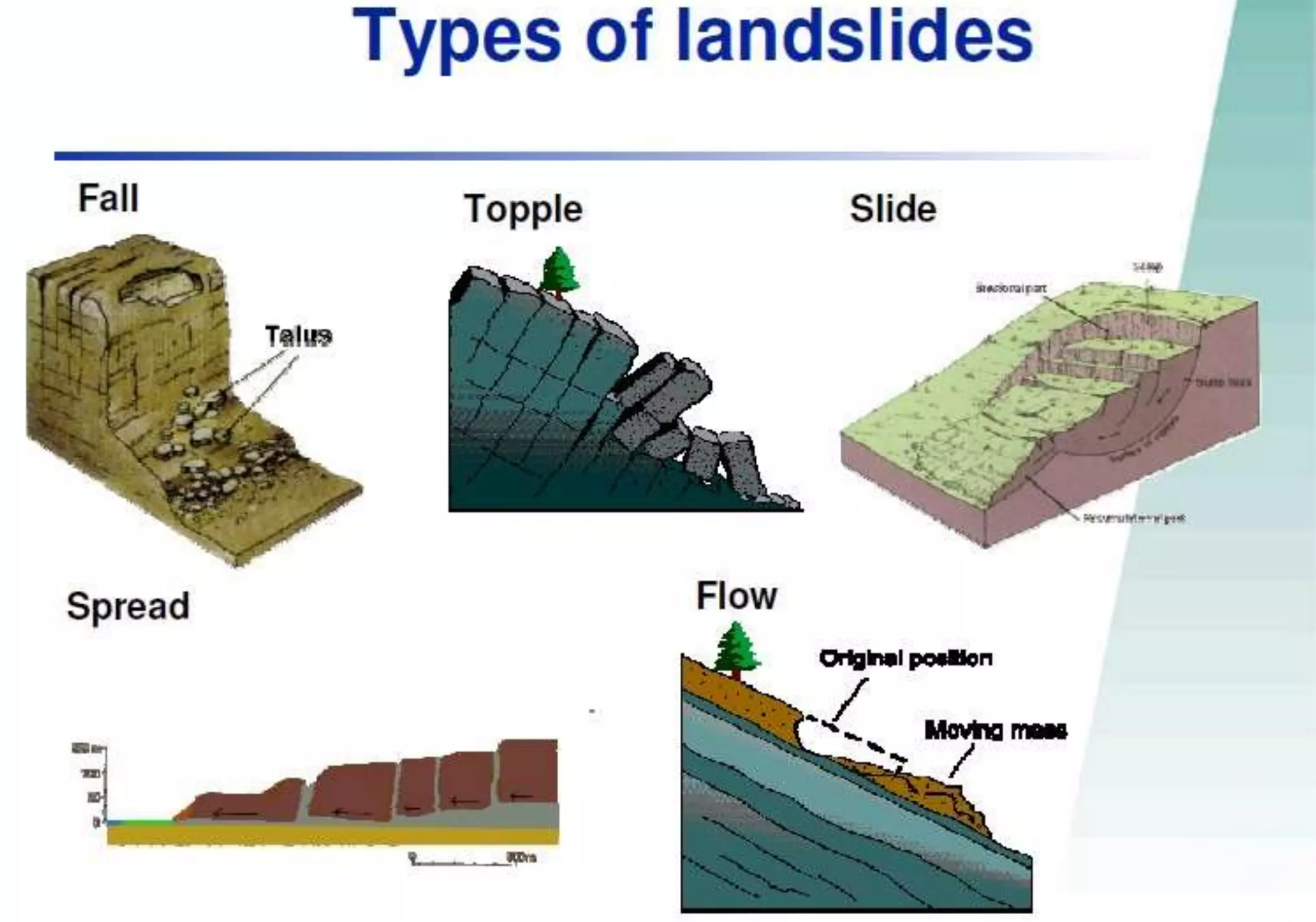

- प्रकार:

- स्खलन/स्लाइड (Slides): एक विखंडित सतह (Rupture surface) के साथ गति, जिसमें घूर्णी और स्थानांतरणीय स्लाइड शामिल हैं।

- प्रवाह/फ्लो (Flows): ये मृदा या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें बड़ी मात्रा में जल भी शामिल होता है, जो इस द्रव्यमान को तरल पदार्थ की तरह प्रवाहित करता है, जैसे कि पृथ्वी का प्रवाह, मलबे का प्रवाह, कीचड़ का प्रवाह।

- फैलाव/स्प्रेड (Spreads): ये मृदा या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें पार्श्व विस्तार और द्रव्यमान का टूटना शामिल होता है।

- अग्रपात/टॉपल्स (Topples): ये मृदा या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें ऊर्ध्वाधर या निकट-ऊर्ध्वाधर भृगु या ढलान से द्रव्यमान का आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरना शामिल होता है।

- प्रपात/फॉल्स (Falls): ये मृदा या शैलों के ऐसे संचलन हैं जिनमें ये खड़ी ढलान या भृगु से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गिरते हैं तथा लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं।

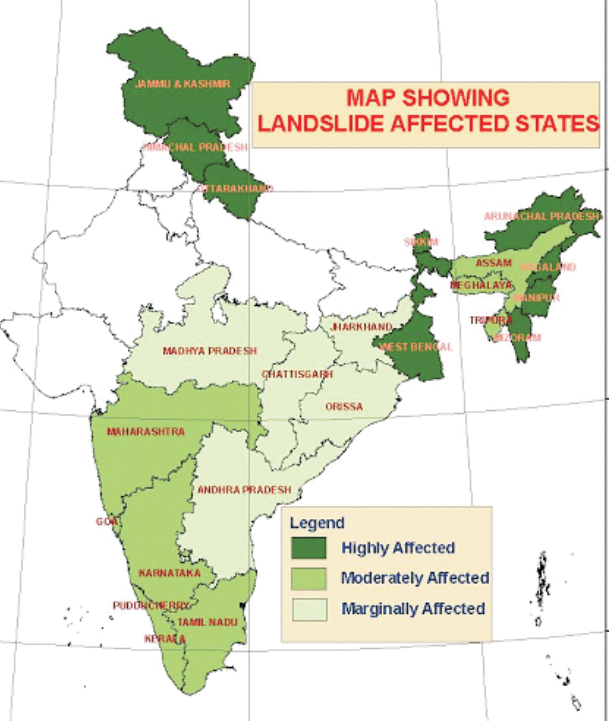

- ISRO द्वारा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया:

- भारत विश्व स्तर पर भूस्खलन-प्रवण शीर्ष 5 देशों में से एक है।

- अन्य देश हैं चीन, अमेरिका, इटली और स्विट्ज़रलैंड।

- भारत में लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किमी. (भूमि क्षेत्र का 12.6%) भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त है।

- भारत में दर्ज भूस्खलन की घटनाएँ निम्नानुसार वितरित हैं:

- उत्तर-पश्चिमी हिमालय में 66.5%

- उत्तर-पूर्वी हिमालय में 18.8%

- पश्चिमी घाट में 14.7%

- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, कई विकासशील देशों में भूस्खलन के कारण होने वाली आर्थिक क्षति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) के 1% से 2% तक हो सकती है।

- भारत में प्रमुख भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (जिसमें कुल भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का लगभग 50% हिस्सा शामिल है)।

- हिमालय के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू -कश्मीर।

- पश्चिमी घाट के साथ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।

- पूर्वी घाट के साथ आंध्र प्रदेश में अराकू क्षेत्र।

- केरल में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो मुख्यतः पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में है, भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

भारत में प्रमुख भूस्खलन

- वर्ष 2013 में केदारनाथ, उत्तराखंड

- वर्ष 2020 में पेट्टिमुडी, केरल

- वर्ष 2021 में मुंबई, महाराष्ट्र

- वर्ष 2022 में तुपल, मणिपुर

- वर्ष 2023 में रायगढ़, महाराष्ट्र

- वर्ष 2024 में आइज़ोल, मिज़ोरम

- वर्ष 2024 में शिरूर, कर्नाटक

भूस्खलन के कारण क्या हैं?

- गुरुत्वाकर्षण बल: ये भूस्खलन का प्राथमिक कारण हैं, जो ढलानों पर मौजूद सामग्रियों को लगातार नीचे की ओर खींचते रहते हैं।

- जब गुरुत्वाकर्षण बल चट्टानों, रेत, गाद और मृदा जैसे भू-पदार्थों की अपरूपण शक्ति से अधिक हो जाता है, तो ढलान विफल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ये पदार्थ नीचे की ओर खिसकते हैं।

- प्राकृतिक ट्रिगर:

- वर्षा: लंबे समय तक या तीव्र वर्षा से मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे संसक्ति कम हो जाती है और ढलानों पर भार बढ़ जाता है, जिससे स्खलन की संभावना और भी बढ़ जाती है।

- वायनाड के भू-भाग में दो विशिष्ट परतें हैं: कठोर चट्टानों के ऊपर मृदा की परत। भारी बारिश से मृदा में नमी भर जाती है, जिससे मृदा को चट्टानों से बाँधने वाला ससंजक बल कमज़ोर हो जाता है और भूस्खलन की घटना होती है।

- इसके अलावा, अरब सागर के हाल ही में गर्म होने से पश्चिमी घाटों में गहरे बादल छा गए हैं और अत्यधिक भारी वर्षा हुई है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन ने वर्षाण क्षेत्र को भी स्थानांतरित कर दिया है, जिससे वायनाड जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा बढ़ गई है।

- संवहनीय वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ऊँचाई पर जलवाष्प संघनित होती है। जलवाष्प ले जाने वाले बादल वायु द्वारा दूर नहीं ले जाए जाते, जिसके परिणामस्वरूप उसी स्थान पर वर्षा होती है।

- भूकंप: भूकंप ज़मीन को हिलाकर ढलानों को अस्थिर कर देते हैं और भू-पदार्थों की संरचनात्मक अखंडता को कमज़ोर कर देते हैं, विशेष रूप से हिमालय जैसे टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में।

- अपरदन: नदी या लहरों जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएँ ढलानों के आधार को नष्ट कर सकती हैं, जिससे उनकी स्थिरता कम हो सकती है। लहरों से होने वाले अपरदन के कारण तटीय क्षेत्र भूस्खलन के लिये विशेष रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं।

- वर्षा: लंबे समय तक या तीव्र वर्षा से मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे संसक्ति कम हो जाती है और ढलानों पर भार बढ़ जाता है, जिससे स्खलन की संभावना और भी बढ़ जाती है।

- जल विज्ञान संबंधी कारक: भूजल की गति भूस्खलन के जोखिम में योगदान कर सकती है। जल छिद्रपूर्ण सामग्रियों से रिस सकता है, जिससे छिद्र दबाव बढ़ जाता है और प्रभावी तनाव कम हो जाता है, जिससे ढलान कमज़ोर हो जाती है।

- मानवजनित कारक:

- निर्वनीकरण: इससे वनस्पति नष्ट हो गई है तथा प्राकृतिक सुदृढ़ीकरण और जल निकासी प्रदान करने वाली वृक्ष जड़ों को नष्ट करके ढलानों को अस्थिर कर दिया है।

- निर्माण एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन: खनन, सड़क निर्माण और शहरी विकास जैसी गतिविधियों ने प्राकृतिक जल निकासी तथा भार वितरण को बाधित कर दिया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।

- इसके अलावा, अंग्रेज़ों द्वारा कृषि और चाय बागानों के लिये ऐतिहासिक रूप से निर्वनीकरण ने मृदा की स्थिरता को कमज़ोर कर दिया है, जिससे यह क्षेत्र (पश्चिमी घाट) भारी बारिश के दौरान भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है।

- बुनियादी ढाँचे का विकास: पर्यटन और बुनियादी ढाँचे के विकास, जिसमें रिसॉर्ट, कृत्रिम झीलें व निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं, ने भूमि पर दबाव बढ़ा दिया है तथा प्राकृतिक जल निकासी को बाधित कर दिया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।

- भू-वैज्ञानिक कारक: सामग्रियों की संरचना और अपक्षय की स्थिति जैसे भू-वैज्ञानिक कारक ढलान की स्थिरता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

- पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी नाज़ुक है, इसकी ढलानें तीव्र हैं और इसमें दोहरी परत है, जिससे भूस्खलन की आशंका बनी रहती है, क्योंकि वर्षा का जल मृदा को नमी प्रदान करता है, जिससे उसका भार बढ़ जाता है तथा स्थिरता कम हो जाती है।

- बंद/निष्क्रिय खदानें: आस-पास के क्षेत्र में खदानों की उपस्थिति, यहाँ तक कि उनके बंद हो जाने के बाद भी, मृदा की अस्थिरता में योगदान दे रही है, क्योंकि इन गतिविधियों से उत्पन्न कंपन और आघात तरंगें भूगर्भीय संरचना को कमज़ोर कर सकती हैं, जिससे भारी बारिश के दौरान यह क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है।

पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन हिमालय क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन से किस प्रकार भिन्न है?

|

क्षेत्र |

कारण |

|

पश्चिमी घाट |

|

|

हिमालय |

|

भूस्खलन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- जान-माल की हानि और आघात: भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में लोग हताहत हो सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भूस्खलन की अकस्मात् प्रकृति के कारण प्रायः लोगों को निकालने या उनका बचाव करने के लिये बहुत कम समय मिलता है।

- समुदायों का विस्थापन: भूस्खलन के कारण आबादी का विस्थापन हो सकता है, जिससे समुदायों को स्थानांतरित होने के लिये मजबूर होना पड़ता है। इससे सामाजिक संरचनाएँ बाधित हो सकती हैं और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- बुनियादी ढाँचे को नुकसान: सड़क, पुल और इमारतों जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो सकते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा बचाव या राहत कार्यों में बाधा आ सकती है।

- आर्थिक प्रभाव: क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की मरम्मत और मानवीय सहायता प्रदान करने की लागत काफी अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भूस्खलन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर सकता है, विशेष रूप से कृषि और पर्यटन पर निर्भर क्षेत्रों में।

- पर्यावरणीय क्षरण: भूस्खलन से मृदा अपरदन, वनस्पति का नुकसान और आवास विनाश हो सकता है, जिससे जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भूस्खलन का पूर्वानुमान करना क्यों मुश्किल है?

- भू-पदार्थ की जटिलता: भू-सतह में विभिन्न चट्टानें और कणिका पदार्थ होते हैं, जिनकी शक्ति अलग-अलग होती है, जिससे स्थिरता का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है।

- अपर्याप्त डेटा: भू-पदार्थों का विस्तृत त्रि-आयामी मानचित्रण आवश्यक है, लेकिन वर्तमान तकनीक प्रायः चुनिंदा स्थानों से सीमित डेटा पर निर्भर करती है, जिससे अनिश्चितता होती है।

- कमज़ोर बिंदुओं की पहचान करना: महत्त्वपूर्ण कमज़ोर बिंदु, जैसे कि चट्टानों में दरारें, आसानी से अनदेखी की जा सकती हैं, जिससे पूर्वानुमान में विसंगतियाँ हो सकती हैं।

- आकार और रनआउट का अनुमान लगाना: संभावित भूस्खलन का एक सटीक आकार और इसकी रनआउट दूरी निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे जोखिम का आकलन जटिल हो जाता है।

- समय का पूर्वानुमान: भूस्खलन कब होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, जो मौसम या भूकंपीय गतिविधि का पूर्वानुमान करने जैसा है और जिसमें अंतर्निहित अनिश्चितताएँ शामिल हैं।

- पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता: वर्षा पैटर्न, भूकंपीय गतिविधि और मानवीय गतिविधियों में परिवर्तन सभी प्रवण स्थलाकृतियों की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पूर्वानुमान में और भी जटिलता आ सकती है।

- तकनीकी सीमाएँ: वर्तमान सेंसर और मॉडल सटीक पूर्वानुमानों के लिये आवश्यक परिशुद्धता प्रदान नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में।

भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये सरकार की क्या पहल है?

- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019): यह एक व्यापक रणनीति है जो खतरे की मैपिंग, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, नीतियों और स्थिरीकरण उपायों को सुनिश्चित करती है।

- भूस्खलन जोखिम शमन योजना (LRMS): तैयारी के तहत इस योजना का उद्देश्य संवेदनशील राज्यों में अनुरूप भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो आपदा की रोकथाम, शमन रणनीतियों और महत्त्वपूर्ण भूस्खलन की निगरानी के लिये अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

- यह पहल एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की स्थापना में योगदान देने के साथ ही क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देती है।

- बाढ़ जोखिम शमन योजना (FRMS): बाढ़ के दौरान राहत आश्रयों, नदी बेसिन-विशिष्ट प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और बाढ़ की तैयारी एवं इसकी जल-निकासी हेतु डिजिटल एलिवेशन मैप को विकसित करने के लिये एक आगामी योजना।

- भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा दिशा-निर्देश जो खतरे का आकलन, जोखिम प्रबंधन, संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों, संस्थागत तंत्र, वित्तीय व्यवस्था एवं सामुदायिक भागीदारी को कवर करते हैं।

- भारत का भूस्खलन एटलस: यह एक विस्तृत संसाधन है जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं का दस्तावेज़ीकरण करता है और इसमें कुछ स्थलों के लिये क्षति का आकलन भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा विकसित, यह भारत में भूस्खलन से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुचना और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

पश्चिमी घाट पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें क्या हैं?

- पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011 (माधव गाडगिल की अध्यक्षता में):

- पश्चिमी घाट के सभी क्षेत्रों को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित किया जाए।

- श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में केवल सीमित विकास की अनुमति दी जाए।

- पश्चिमी घाटों को ESA 1, 2 और 3 में वर्गीकृत किया जाए, जिसमें ESA-1 को उच्च प्राथमिकता दी जाए, जहाँ लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियाँ प्रतिबंधित हों।

- शासन की प्रणाली को अधोगामी उपागम के बजाय उर्ध्वगामी उपागम (ग्रामसभाओं से) के रूप में निर्दिष्ट किया जाए।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (WGEA) का गठन किया जाए, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियाँ प्रदान की जाएँ।

- रिपोर्ट की आलोचना इस बात के लिये की गई कि यह पर्यावरण के लिये अधिक अनुकूल तो है और ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाती।

- पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के अंतर्गत लाया जाना चाहिये।

- कस्तूरीरंगन समिति, 2013: इसने गाडगिल रिपोर्ट के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की:

- ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध।

- किसी भी ताप विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और विस्तृत अध्ययन के बाद ही जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी जानी चाहिये।

- रेड इंडस्ट्रीज़ यानी जो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं, उन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।

- आबादी वाले क्षेत्रों और बागानों को ESA के दायरे से बाहर रखा जाना इसे किसान समर्थक दृष्टिकोण बनाता है।

भूस्खलन के खतरों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- आघात सहनीयता उत्पन्न करना: इसमें रियल टाइम निगरानी और डेटा संग्रह के लिये सेंसर का एक नेटवर्क स्थापित करना शामिल है।

- विभिन्न क्षेत्रों में मृदा-संतृप्ति के लिये वर्षा की सीमा का आकलन।

- भूस्खलन-प्रवण संभावित मार्गों का मानचित्रण करना।

- उन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिये रूट मैप बनाना जो बस्तियों या गतिविधियों के लिये सीमा से बाहर होने चाहिये।

- सतर्क निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: घनी आबादी वाले और शहरीकृत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिये वर्षा गेज, पीज़ोमीटर, इनक्लिनोमीटर, एक्सटेन्सोमीटर, इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार (InSAR) तथा टोटल स्टेशन जैसे वेब-आधारित सेंसर का उपयोग किया जाना चाहिये।

- एकीकृत EWS: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) एल्गोरिदम का प्रयोग करके एक व्यापक EWS विकसित किया जाना चाहिये ताकि समुदायों को आसन्न खतरों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सके और उन्हें सचेत किया जा सके, जिससे एहतियाती उपायों के लिये मूल्यवान समय मिल सके।

- सतत् सामाजिक-आर्थिक प्रगति: सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये क्षेत्र के मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों, जैसे ग्लेशियर, झरने, खनिज, ऊर्जा स्रोत और औषधीय पौधों को पहचान की आवश्यकता है। दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिये पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संसाधन उपयोग को संतुलित किया जाना चाहिये।

- पर्यावरण संबंधी विचार: संधारणीय प्रथाओं और जिम्मेदार संसाधन उपयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करने की आवश्यकता है।

- पहाड़ी क्षेत्रों में विचारशील शहरी नियोजन को लागू कर व्यापक निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिये और वैज्ञानिक रूप से जल निकासी एवं ढलान की उत्खनन का प्रबंधन करना चाहिये।

- पुनर्वनीकरण एवं मृदा संरक्षण प्रयासों के माध्यम से मृदा को स्थायित्व प्रदान करने और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिये रिटेनिंग वाॅल का प्रयोग करने की आवश्यकता है।

- बिल्डिंग कोड और मूल्यांकन: खतरे वाले क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण के लिये मज़बूत बिल्डिंग कोड विकसित करने के लिये शहरों की मैपिंग करने और भार वहन करने की क्षमताओं का आकलन करने की आवश्यकता है। मृदा को अस्थिर करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिये इन क्षेत्रों में सख्त भूमि उपयोग प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिये।

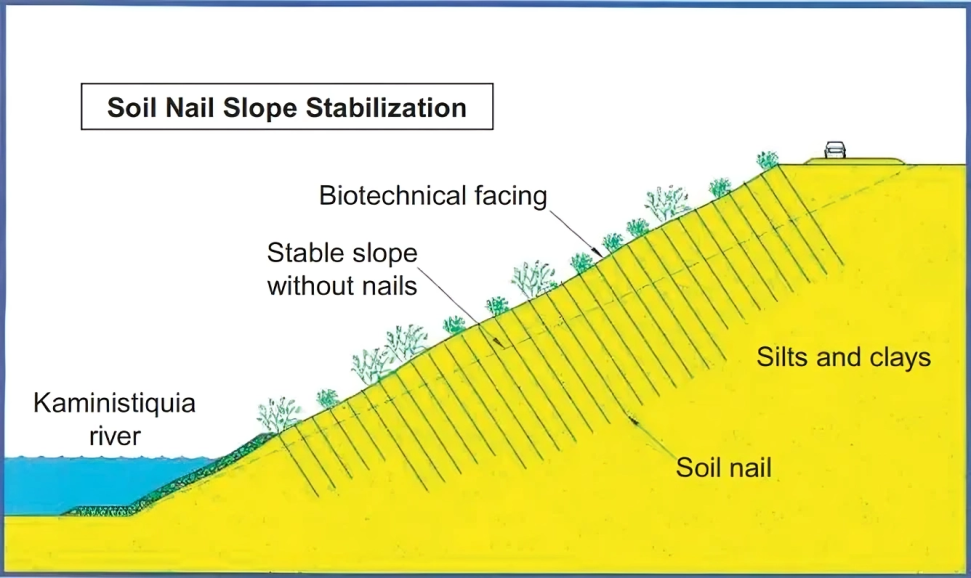

भूस्खलन की रोकथाम हेतु सॉइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग

- केरल में राज्य राजमार्ग विभाग नीलगिरी में भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिये मिट्टी की सॉइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग का काम कर रहा है।

- सॉइल नेलिंग से मृदा को मज़बूती मिलती है, जबकि हाइड्रोसीडिंग से बीज, उर्वरक और पानी के मिश्रण से पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

- इस दृष्टिकोण में सड़क अवसंरचना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये घास की पाँच प्रजातियों को रोपना और वनस्पति को बनाए रखना शामिल है।

निष्कर्ष

वायनाड भूस्खलन प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय गतिविधियों के बीच के अंतर्संबंध की एक स्पष्ट याद दिलाता है। भविष्य में जोखिमों को कम करने तथा कमज़ोर समुदायों की रक्षा करने के लिये विनियमन, शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ा एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: पश्चिमी घाट में लगातार भूस्खलन के क्या कारण हैं? क्या शमन रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. हिमालयी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भू-स्खलनों के विभिन्न कारणों में अंतर स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न. “हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है” कारणों की विवेचना कीजिये तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइये। (2016) |

सामाजिक न्याय

सर्वोच्च न्यायालय ने SC और ST उप-वर्गीकरण की अनुमति दी

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 14, ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, 2004 मेन्स के लिये:अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर कानूनी झगड़ा, उप-वर्गीकरण से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार निर्णय में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें राज्यों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) जैसे आरक्षित श्रेणी समूहों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिया गया।

- 6-1 के बहुमत वाले इस निर्णय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2004 के निर्णय को बदल दिया है, जिससे भारत में आरक्षण नीतियों का परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया है।

SC और ST के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था?

- उप-वर्गीकरण की अनुमति: न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यों को संवैधानिक रूप से पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति है।

- सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिये 15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने "उप-वर्गीकरण" और "उप-श्रेणीकरण" के बीच अंतर पर ज़ोर दिया तथा इन वर्गीकरणों का वास्तविक उत्थान के बजाय राजनीतिक तुष्टिकरण के लिये प्रयोग करने के प्रति आगाह किया।

- न्यायालय ने कहा कि उप-वर्गीकरण मनमाने या राजनीतिक कारणों के बजाय अनुभवजन्य आँकड़ों और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिये।

- निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये राज्यों को अपने उप-वर्गीकरण को अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित करना चाहिये।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी उप-वर्ग के लिये 100% आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। उप-वर्गीकरण पर राज्य के निर्णय राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिये न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत जो पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर लागू होता था (जैसा कि इंद्रा साहनी मामले में उजागर किया गया था), अब SC और ST पर भी लागू होना चाहिये।

- इसका अर्थ है कि राज्यों को SC और ST के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिये तथा उसे आरक्षण के लाभ से बाहर करना चाहिये। यह निर्णय आरक्षण के लिये अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करता है, यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में वंचित हैं।

- न्यायालय ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिये।

- यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है और उच्च दर्जा प्राप्त कर लिया है तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा।

- निर्णय का तर्क: न्यायालय ने माना कि प्रणालीगत भेदभाव अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कुछ सदस्यों को आगे बढ़ने से रोकता है और इसलिये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उप-वर्गीकरण इन असमानताओं को दूर करने में सहायता कर सकता है।

- यह दृष्टिकोण राज्यों को इन समूहों के सबसे वंचित लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिये आरक्षण नीतियों को तैयार करने की अनुमति देता है।

उप-वर्गीकरण मुद्दे का संदर्भ किस कारण से आया?

- अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण का मुद्दा और इसे सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने की पहल पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 2020 के मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी।

- इस संदर्भ के लिये प्राथमिक कारक निम्नलिखित थे:

- ई.वी. चिन्नैया निर्णय पर पुनर्विचार: पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2004 के निर्णय पर पुनर्विचार करना आवश्यक पाया।

- ई.वी. चिन्नैया मामले में दिये गए निर्णय में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियाँ समरूप समूह हैं।

- पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006: इस मामले में विशिष्ट कानूनी चुनौती पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) की वैधता से संबंधित थी।

- इस प्रावधान के तहत यह अनिवार्य किया गया कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित 50% रिक्तियाँ बाल्मीकि और मज़हबी सिखों को उनकी उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएंगी।

- उच्च न्यायालय का निर्णय: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने वर्ष 2010 में ई.वी. चिन्नैया निर्णय पर भरोसा करते हुए इस प्रावधान को रद्द कर दिया।

- उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में सभी जातियाँ एक समरूप समूह हैं और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता।

- ई.वी. चिन्नैया मामले में दिये गए निर्णय में यह स्थापित किया गया था कि संविधान का अनुच्छेद 341, जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार देता है, आरक्षण का आधार है।

- अनुच्छेद 341 के अनुसार, अनुसूचित जातियों की पहचान और वर्गीकरण केवल राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से तथा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है।

- ई.वी. चिन्नैया निर्णय पर पुनर्विचार: पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2004 के निर्णय पर पुनर्विचार करना आवश्यक पाया।

उप-वर्गीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

- उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क:

- अधिक लचीलापन: उप-वर्गीकरण से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ऐसी नीतियाँ तैयार करने की अनुमति मिलती है जो SC/ST समुदायों के सबसे वंचित लोगों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करती हैं।

- सामाजिक न्याय के साथ संरेखण: समर्थकों का तर्क है कि उप-वर्गीकरण उन लोगों को लक्षित लाभ प्रदान करके सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

- संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत, यह प्रावधान राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 15(4) राज्य को समाज के सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिये विशेष व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 342A राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाए रखने में लचीलापन प्रदान करता है।

- उप-वर्गीकरण के विपक्ष में तर्क:

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एकरूपता: आलोचकों का तर्क है कि उप-वर्गीकरण से राष्ट्रपति सूची में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एकरूप स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है।

- असमानता की संभावना: ऐसी चिंताएँ हैं कि उप-वर्गीकरण से और अधिक विभाजन हो सकता है तथा अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का क्या महत्त्व है?

- पिछले निर्णय को खारिज करना: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने ई.वी. चिन्नैया के निर्णय को बदल दिया है, जिसमें पहले कहा गया था कि SC और ST एक समरूप समूह हैं और इसलिये राज्यों द्वारा आरक्षण के प्रयोजनों के लिये उन्हें उप-विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत यह असंवैधानिक है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने का नया निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 या 341 का उल्लंघन नहीं करता है।

- राज्य कानूनों पर प्रभाव: इस निर्णय में विभिन्न राज्य कानूनों, जैसे कि पंजाब और तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा गया है जिन्हें पहले निरस्त कर दिया गया था, जो राज्यों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समूहों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाने की अनुमति देते हैं।

- पंजाब सरकार की वर्ष 1975 की अधिसूचना, जिसने अनुसूचित जाति के आरक्षण को वाल्मीकि और मज़हबी सिखों के लिये श्रेणियों में विभाजित किया था, को शुरू में बरकरार रखा गया था, लेकिन बाद में ई.वी. चिन्नैया निर्णय के बाद इसे चुनौती दी गई।

- आरक्षण का भविष्य: राज्यों के पास अब उप-वर्गीकरण नीतियों को लागू करने का अधिकार होगा, जिससे अधिक सूक्ष्म और प्रभावी आरक्षण रणनीतियाँ बन सकेंगी।

- यह निर्णय आरक्षण के प्रशासन के लिये एक नई मिसाल कायम करता है तथा संभवतः पूरे देश में इसी प्रकार के मामलों और नीतियों को प्रभावित करेगा।

उप-वर्गीकरण के लिये चुनौतियाँ क्या हैं?

- डेटा संग्रहण और साक्ष्य: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न उप-समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर सटीक एवं व्यापक डेटा एकत्र करना आवश्यक है।

- राज्यों को अपने उप-वर्गीकरण निर्णयों को सही ठहराने के लिये अनुभवजन्य साक्ष्य पर निर्भर रहना चाहिये। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना और पूर्वाग्रहों से बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- हितों में संतुलन: उप-वर्गीकरण का उद्देश्य सबसे वंचित उप-समूहों का उत्थान करना है, लेकिन प्रतिस्पर्द्धी हितों में संतुलन बनाना जटिल हो सकता है।

- एकरूपता बनाम विविधता: जबकि उप-वर्गीकरण नीतियों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, इससे राज्यों में भिन्नता हो सकती है। एकरूपता और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।

- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि उप-श्रेणियाँ आरक्षण नीतियों के समग्र लक्ष्यों को कमज़ोर न करें।

- राजनीतिक प्रतिरोध: उप-वर्गीकरण नीतियों को राजनीतिक समूहों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो आरक्षण प्रणालियों में परिवर्तन का समर्थन या विरोध करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित विलंब और संघर्ष की स्थिति हो सकती है।

- सामाजिक तनाव: उप-वर्गीकरण से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के भीतर विद्यमान सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे समुदाय के भीतर संघर्ष और विभाजन उत्पन्न हो सकता है।

- प्रशासनिक बोझ: उप-श्रेणियों को बनाने, प्रबंधित करने और अद्यतन करने की प्रक्रिया से सरकारी एजेंसियों पर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है, जिसके लिये अतिरिक्त संसाधनों तथा जनशक्ति की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- राज्यों को ऐतिहासिक भेदभाव, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। राजनीतिक प्रेरणाओं से बचना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

- आगामी जनगणना का लाभ उठाकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर उप-समूह विशिष्ट जानकारी सहित व्यापक आँकड़े एकत्र करना आवश्यक है।

- विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिये स्वतंत्र डेटा सत्यापन प्रक्रियाएँ स्थापित करना आवश्यक है।

- उप-वर्गीकरण के लिये स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करना, व्यक्तिपरक या राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णयों से बचना आवश्यक है। जाति या जनजातीय संबद्धता के बजाय सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

- प्रभाव की निगरानी करना और परिणामों के आधार पर नीतियों को समायोजित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे, एक सतत् प्रक्रिया है।

- ऐतिहासिक दोष को दूर करने के लिये अस्थायी उपाय के रूप में उप-वर्गीकरण को मान्यता दी जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

- जैसे-जैसे व्यापक सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आरक्षण पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होती जाएगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आरक्षण के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। भारत में सामाजिक न्याय पर इसके संभावित प्रभाव क्या हैं? |

और पढ़ें: भारत में अंतर-समूह जाति आरक्षण

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं? (a) केवल एक उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी) के पार्टी भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017) |

-min.jpg)